"Secret life": la scienza deve essere morale?

TORINO – Il dubbio è amletico e senza soluzione: alla scienza e al progresso possono essere applicabili norme morali, comportamenti etici, etichette e patenti di giusto o sbagliato? Oppure l'Uomo può, e deve forse, cercare di studiare come poter superare i propri limiti, applicare intelligenza e strumentazioni per gettare uno sguardo sul domani, sul futuro, creare qualcosa che non esiste, sbirciare verso l'ignoto dello sconosciuto per renderlo, appunto, conosciuto e fruibile? L'uomo è fatto e composto di curiosità, senza queste caratteristiche si inaridisce, muore, si secca come un albero senz'acqua. Al tempo stesso qualcuno ci spiega che gli scienziati dovrebbero studiare e inventare e ingegnarsi solo nelle scoperte “buone” per l'umanità, scoperte pure che portino soltanto benefici. Ma chi è che decide e controlla la  bontà di queste innovazioni? Non esistono cose né parole né oggetti buoni o cattivi, esiste solamente il contesto, il come, la loro applicazione nel reale. Se costruisco un'arma, quella stessa non sparerà da sola. Un'arma è un pezzo di ferro che può portare alla morte solo se un umano premerà il grilletto. Quindi il libero arbitrio è il cardine ma l'uomo crede sempre, per assicurarsi un alibi buono per ogni stagione, di essere troppo debole e che davanti ad una pistola sicuramente, prima o poi, sarà portato dagli eventi (non dalla sua coscienza e scelta intima) a schiacciare il grilletto rimandando la responsabilità del proprio gesto all'oggetto invece che sul soggetto (lui stesso) che ha compiuto l'atto.

bontà di queste innovazioni? Non esistono cose né parole né oggetti buoni o cattivi, esiste solamente il contesto, il come, la loro applicazione nel reale. Se costruisco un'arma, quella stessa non sparerà da sola. Un'arma è un pezzo di ferro che può portare alla morte solo se un umano premerà il grilletto. Quindi il libero arbitrio è il cardine ma l'uomo crede sempre, per assicurarsi un alibi buono per ogni stagione, di essere troppo debole e che davanti ad una pistola sicuramente, prima o poi, sarà portato dagli eventi (non dalla sua coscienza e scelta intima) a schiacciare il grilletto rimandando la responsabilità del proprio gesto all'oggetto invece che sul soggetto (lui stesso) che ha compiuto l'atto.

Il regista Manfredi Rutelli ed i suoi LST Teatro scelgono sempre testi con ampie finestre di riflessione, propongono un teatro che tra le righe, negli anfratti delle pieghe, dentro le parole riesca ogni volta a scardinare crepe, aprire spiragli, non dare verità ma concedere il beneficio del dubbio, socchiudendo parentesi dentro le quali approfondire, ascoltare più campane, instillare punti interrogativi di una dialettica mai fine a se stessa ma che spazi all'interno di un ventaglio di possibilità oltre l'ideologia, oltre il pensiero unico, al di là di indottrinamenti e prese di posizione tanto nette quanto ottuse.  In questo “Secret Life”, testo dell'inglese David Byrne mai proposto né tradotto in Italia prima di questa versione a cura della compagnia chiancianese (presentato all'interno del composito Earthink Festival, rassegna dedicata ad ambiente e sostenibilità, per la direzione artistica di Serena Bavo, dal 9 al 17 settembre in vari spazi torinesi, dall'Atelier Spazio Fisico allo Spazio Kairos, dallo Spazio Cecchi all'Imbarchino del Parco del Valentino fino all'Off Topic e alla Cascina Filanda) attraverso felici incastri temporali si dialoga proprio sul filo flebile e tremolante della scienza che ha sempre il cannocchiale spostato su ciò che non c'è e la morale che tenta non tanto di comprendere il reale ma piuttosto di normarlo, controllarlo, assoggettarlo a regole politiche. Quindi se da un lato lo scienziato studia il possibile, la morale del presente tenta di tirare le redini, frenare, fermare o soltanto rallentare un processo comunque inevitabile e ineluttabile. Non puoi dire all'uomo di non “aprire quella porta” sul futuro, sarà la prima cosa che tenterà di fare.

In questo “Secret Life”, testo dell'inglese David Byrne mai proposto né tradotto in Italia prima di questa versione a cura della compagnia chiancianese (presentato all'interno del composito Earthink Festival, rassegna dedicata ad ambiente e sostenibilità, per la direzione artistica di Serena Bavo, dal 9 al 17 settembre in vari spazi torinesi, dall'Atelier Spazio Fisico allo Spazio Kairos, dallo Spazio Cecchi all'Imbarchino del Parco del Valentino fino all'Off Topic e alla Cascina Filanda) attraverso felici incastri temporali si dialoga proprio sul filo flebile e tremolante della scienza che ha sempre il cannocchiale spostato su ciò che non c'è e la morale che tenta non tanto di comprendere il reale ma piuttosto di normarlo, controllarlo, assoggettarlo a regole politiche. Quindi se da un lato lo scienziato studia il possibile, la morale del presente tenta di tirare le redini, frenare, fermare o soltanto rallentare un processo comunque inevitabile e ineluttabile. Non puoi dire all'uomo di non “aprire quella porta” sul futuro, sarà la prima cosa che tenterà di fare.

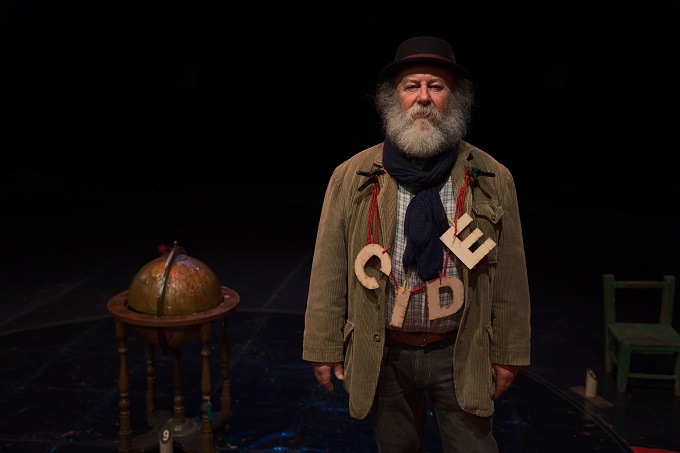

Fondamentale, a livello scenico ma anche drammaturgico, è stata la scelta di applicare alla scena dei grandi pannelli che hanno una doppia intelligente resa meccanica: possono infatti essere retroilluminati e proporre un'aura, una parvenza, un'essenza che arriva da un altro tempo sperso nell'Universo, ectoplasmi provenienti da altre dimensioni, defunti che dialogano e interagiscono nella linea del presente, oppure ruotare su se stessi, come porte di un saloon, aprendo sliding doors sconosciute, spalancando nuove idee o soltanto mostrando plausibili verità nascoste o anche, come il titolo ci suggerisce, vite segrete. Possiamo suddividere “Secret Life” in tre trance temporali: il professore Bronowsky, personaggio realmente esistito, scienziato e divulgatore (una sorta di Piero Angela, affabile, preciso, didattico e didascalico e al tempo stesso figura positiva entrata in tutte le case grazie ai documentari BBC con il suo fare amichevole e accogliente, spiegando argomenti complicati con un linguaggio semplice e adatto a tutti), la moglie vissuta per quarant'anni dopo la scomparsa del coniuge, il nipote al giorno d'oggi.

Bronowsky è Gianni Poliziani, presenza predominante, imponente e importante, voce calda e profonda (ci ha ricordato quella del doppiatore dell'uomo d'affari John Hammond ideatore di Jurassic Park), perno dell'affabulazione sul quale ruota tutta la piece, il nipote invece è Alessandro Waldergan nella sua fisicità dinoccolata gioca il suo lato da Paperino, tra lo scoordinato e l'ingenuo, attirando le simpatie della platea, Francesco Pompilio è una valida spalla, il collaboratore dello scienziato, la professoressa è Enrica Zampetti, veramente convincente, una sorta di presentatrice che introduce prima per poi entrare in scena, sempre lucida in questo dentro e fuori, vero ago della bilancia dei vari posizionamenti sul palco, infine la moglie è Clara Galante, precisa, dà colore e pienezza, oltre che ironia.

Si ride di noi, del genere umano, di quello che eravamo e di quello che siamo diventati, da cacciatori sanguinari ad inventori fino ai giorni nostri dove al massimo (non) riusciamo ad aprire una scatoletta o siamo imbambolati tutto il giorno davanti a video di gattini. Anche la decelerazione è un'accelerazione, negativa ma pur sempre un'accelerazione, come a dire che l'evoluzione può avere anche momenti dove sembra che non si stia andando avanti mentre qualcuno sta comunque lavorando per proporre sistemi alternativi, non sempre migliorativi dello status quo ma pur sempre tentando (spesso, forse sempre, per fini commerciali e non per il benessere dell'uomo o del Pianeta, sia chiaro) di cercare altre vie, nuove strade per affrontare il domani nebuloso, a tratti confondendolo ancora di più.

I pannelli in trasparenza, quasi dissolvenza cinematografica, creano un gap sia temporale che spettrale sia nel differenziare i personaggi in vita, davanti, rispetto a quelli che parlano dal loro passato. Brunowsky era un uomo irreprensibile, onesto, benvoluto e stimato da tutti, collaboratori e telespettatori (un nostro Enzo Tortora, per intenderci) mentre lo scandagliare dentro le sue stanze segrete, portando alla luce i suoi studi sulla bomba potenzialmente devastante per l'Umanità, potrebbero distruggerne l'immagine. Un testo che ci parla di sociologia e antropologia ma anche di quanto siamo disposti a scommettere sul futuro dell'Uomo, di quanta fiducia abbiamo in lui e nelle istituzioni che ci governano e sull'annosa questione del “chi contro

I pannelli in trasparenza, quasi dissolvenza cinematografica, creano un gap sia temporale che spettrale sia nel differenziare i personaggi in vita, davanti, rispetto a quelli che parlano dal loro passato. Brunowsky era un uomo irreprensibile, onesto, benvoluto e stimato da tutti, collaboratori e telespettatori (un nostro Enzo Tortora, per intenderci) mentre lo scandagliare dentro le sue stanze segrete, portando alla luce i suoi studi sulla bomba potenzialmente devastante per l'Umanità, potrebbero distruggerne l'immagine. Un testo che ci parla di sociologia e antropologia ma anche di quanto siamo disposti a scommettere sul futuro dell'Uomo, di quanta fiducia abbiamo in lui e nelle istituzioni che ci governano e sull'annosa questione del “chi contro lla i controllori”. Una drammaturgia che ci porta dentro gli studi sull'umanità e sulla nostra evoluzione, che procede a strappi e ad elastico, “il progresso corre che noi umani si sia pronti o meno”. Ma se si ha paura del futuro e dei suoi inevitabili cambiamenti allora vivremo nel terrore, impantanati nel fango dell'immobilismo, stretti e costretti dentro comfort zone sempre più asettiche e senza ossigeno. Se consideriamo anche la guerra come un frutto dell'ingegno umano (anche Leonardo da Vinci la studiava per rendere possibile la vittoria per i propri committenti) allora anche gli studi di Einstein o Enrico Fermi sulla bomba atomica (in questo ci ha ricordato la piece “Copenhagen” di Michael Frayn) devono essere visti e considerati in quest'ottica. Anche perché l'evoluzione dell'Uomo è andata di pari passo con distruzioni e guerre, l'annientamento dei nemici, l'estinzione di popoli (la storia la scrivono i vincitori) ed “essere umani vuol dire essere dannosi, distruttori e fare di tutto per sopravvivere”, anche attaccare altre nazioni: “Ad Auschwitz e Nagasaki non è stato il gas, sono stati i matematici”. Poi arriva la stilettata finale, vera e preoccupante, più realistica che pessimistica: “Andremo avanti fin quando non arriverà qualcosa che ci farà fermare come specie”. Un testo necessario (ben recitato, il che non guasta) sul nostro passato e sul nostro futuro. Sul presente invece siamo troppo invischiati e coinvolti per poterne fare un affresco super partes.

lla i controllori”. Una drammaturgia che ci porta dentro gli studi sull'umanità e sulla nostra evoluzione, che procede a strappi e ad elastico, “il progresso corre che noi umani si sia pronti o meno”. Ma se si ha paura del futuro e dei suoi inevitabili cambiamenti allora vivremo nel terrore, impantanati nel fango dell'immobilismo, stretti e costretti dentro comfort zone sempre più asettiche e senza ossigeno. Se consideriamo anche la guerra come un frutto dell'ingegno umano (anche Leonardo da Vinci la studiava per rendere possibile la vittoria per i propri committenti) allora anche gli studi di Einstein o Enrico Fermi sulla bomba atomica (in questo ci ha ricordato la piece “Copenhagen” di Michael Frayn) devono essere visti e considerati in quest'ottica. Anche perché l'evoluzione dell'Uomo è andata di pari passo con distruzioni e guerre, l'annientamento dei nemici, l'estinzione di popoli (la storia la scrivono i vincitori) ed “essere umani vuol dire essere dannosi, distruttori e fare di tutto per sopravvivere”, anche attaccare altre nazioni: “Ad Auschwitz e Nagasaki non è stato il gas, sono stati i matematici”. Poi arriva la stilettata finale, vera e preoccupante, più realistica che pessimistica: “Andremo avanti fin quando non arriverà qualcosa che ci farà fermare come specie”. Un testo necessario (ben recitato, il che non guasta) sul nostro passato e sul nostro futuro. Sul presente invece siamo troppo invischiati e coinvolti per poterne fare un affresco super partes.

Tommaso Chimenti 16/09/2022

Foto: Luca Matassoni

Garibaldi di Kaemmerle e Rutelli: simbolo di libertà e giustizia

SANTA MARIA A MONTE – Tutti noi pensiamo di conoscere bene la figura di Garibaldi. L'eroe dei Due mondi, Anita, i Mille, l'Obbedisco, le mille targhe viste in ogni città dove sta scritto “Qui ha dormito”. Eppure c'è molto da dire, da tirare fuori dalle pastoie del tempo, da quello che superficialmente crediamo o abbiamo letto di sfuggita senza approfondire. Nozionismo da cruciverba più che altro, al quale la presenza di Andrea Kaemmerle (che il phisique du role per interpretarlo a dir la verità ce lo ha sempre avuto) e la penna fine di Manfredi Rutelli hanno deciso di porvi finalmente rimedio in equilibrio tra la loro inconfondibile ironia, sagacia senza forzature, e una storiografia documentaristica, mai pedante ma preziosa e precisa, delineando un personaggio tout court che non può essere definito se non compreso nella sua interezza, senza limiti, soprattutto in relazione ai tempi in cui ha vissuto. Una vita eccezionale, fuori dagli schemi, per forza leggendaria, sopra le righe, eccentrica, altissima, morale. (Un intermezzo fuori dal coro e fuori dal contesto: “Garibaldi” era anche il soprannome che Maria Cassi dava al suo (e nostro) caro cuoco/chef/scrittore Fabio Picchi, ideatore e curatore del Teatro del Sale e del Cibreo di Firenze, da poco scomparso, che ci manca e che non dimenticheremo). E poi vogliamo ricordare la canzoncina (vagamente canzonatoria) ritornello-stornello “Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda, che comanda i bersaglier”, declinando tutte le parole con le cinque vocali per far ridere i bambini?

Ecco da qui il sottotitolo, “Garibaldi, su una gamba”. Garibaldi colpito da fuoco amico nell'agosto del 1862. Ma la vita di GG è per sua stessa natura eroica, convulsa, piena di accadimenti irripetibili, unici, a tratti impossibili: decine di giri del mondo, viaggi in Giappone, ha abitato a Instambul come a New York, tre mogli, infiniti amori, quindici figli ufficiali, arresti e sempre fughe ed evasioni rocambolesche, parlamentare in cinque Stati sovrani diversi. La coppia Kaemmerle e Rutelli decidono per la via non temporale, non progressiva, non didascalica, senza date né appigli né punti di riferimento nel classico incedere, sua firma e cifra, dell'attore che, nella sua corpulenza che si fa parola e carne, gesti e mani a prendere  e calcare e tenere e abbracciare tutta la platea, farla propria, un cunto (tutto toscano) che diventa cascata e valanga a strapiombo fin quando non ti sommerge, ti ingloba, fin quando non si fagocita il pubblico. Ha questo potere Kaemmerle di essere esplosivo, di cullare e mordere, di carezzare per infine stilettare con forza, dolce e rude sembra di sentire la tridimensionalità delle sue parole come polpastrelli rustici su gote vergini. Il pubblico ne è travolto, sempre, e lo lascia fare come un turbinio, come un vortice, come una tromba d'aria in mezzo al mare che tutto trancia portando con sé. Raccontare la vita di Garibaldi è impossibile, una volta capito questo assunto la strada è già in discesa.

e calcare e tenere e abbracciare tutta la platea, farla propria, un cunto (tutto toscano) che diventa cascata e valanga a strapiombo fin quando non ti sommerge, ti ingloba, fin quando non si fagocita il pubblico. Ha questo potere Kaemmerle di essere esplosivo, di cullare e mordere, di carezzare per infine stilettare con forza, dolce e rude sembra di sentire la tridimensionalità delle sue parole come polpastrelli rustici su gote vergini. Il pubblico ne è travolto, sempre, e lo lascia fare come un turbinio, come un vortice, come una tromba d'aria in mezzo al mare che tutto trancia portando con sé. Raccontare la vita di Garibaldi è impossibile, una volta capito questo assunto la strada è già in discesa.

Ma questo “Garibaldi” procede in una triangolazione originale: non è il Garibaldi narrato dall'autobiografia vergata da Alexandre Dumas né quello tratteggiato dalla coppia di divulgatori Piero Angela-Alessandro Barbero, ma quello che emerge dal ritratto che ne fa Luciano Bianciardi, altro caposaldo della cultura kaemmerliana. La genesi del play è di ritrosia e di disamore: Kaemmerle, che ama e idolatra Bianciardi, crede che lo scrittore toscano, anarchico e polemico, abbia fatto il generale in camicia rossa letterariamente a pezzi. Invece si ritrova le pieghe delle pagine grondanti di stima, di rispetto per l'uomo, per le idee, per il suo lascito. Quello che colpisce non è tanto la sua lezione in vita, che qualcuno potrebbe paragonare ad un Che Guevara più romantico e un po' più annacquato, ma quanto nel tempo, dopo la sua morte, ad ogni latitudine, si sono prodigati, promossi e moltiplicati i movimenti garibaldini e i garibaldinismi che continuano a tramandare quei valori tutt'oggi, in vario modo, a vario titolo. Garibaldi che in vita era una vera rockstar, un semidio intoccabile e le cui gesta, in un mondo senza grandi mezzi di comunicazione, erano seguite grazie a dispacci e bollettini da più parti del mondo. Era un simbolo indomito, di libertà, di potere è volere, repubblicano, anticlericale, senza posa, senza padroni né padrini.

L'inizio è accattivante con una sorta di confessione di un imputato che, davanti alla Storia, di profilo e con la voce artefatta di un'eco taroccata e meccanica, esprime il suo disappunto di fronte a questo personaggio che realmente nessuno di noi conosce ma del quale abbiamo soltanto qualche piccola nozione sparsa. Ed è vero quello il testo ci dice: “Le statue di Garibaldi ti guardano dall'alto in basso come a dirti Ho fatto l'Italia vedi di non sporcarmela”. Garibaldi, che si è speso e battuto contro il Potere, è diventato nell'immaginario comune, per nostra assoluta ignoranza, il Potere stesso in una traslitterazione che confligge con la realtà degli accadimenti. Kaemmerle, grazie anche all'escamotage del personaggio inesistente, la madre di GG con la quale dialoga, ora è il narratore adesso è lo stesso capitano di ventura: il più grande navigatore, più di Marco Polo, più di Cristoforo Colombo. Il suo primo viaggio per mare, a poco più di vent'anni, è da Marsiglia a  Odessa in barca a vela per caricare del vino. La sua iconografia grafica ci ricorda un po' Gesù, un po' Sandokan e un po' Marx, abbracciando gli estremi, facendo toccare gli antipodi in un unico simbolo. Personaggio mosso da istinti semplici ma proprio per questo il suo messaggio è arrivato in ogni Continente ed è sentito uno del popolo in ogni Nazione nella quale ha messo piede. La Regina Vittoria, così come Marx, non lo vorrà incontrare perché Garibaldi aveva la peculiarità di mettere in ombra chiunque talmente la sua popolarità era ingombrante. Le sue innumerevoli spedizioni vennero foraggiate tra gli altri anche da Verdi, conobbe Victor Hugo, a New York lavorava per Meucci mentre Abramo Lincoln gli scrisse una lettera per assoldarlo come generale nella guerra civile tra Nordisti e Sudisti. Questo “Garibaldi” è una sorta di Zibaldone dove le notizie vengono sparate come pallettoni di carabine e ognuna sembra inverosimile, quanto meno strana o irreale. Una vita avventurosa è il minimo che si possa dire per descrivere quella del Giuseppe Nazionale. Bene hanno fatto Kaemmerle e Rutelli nel riscoprire questa sua imponente figura (teatralmente quasi non affrontata) che tutti crediamo di conoscere (qui la falla della scuola) ma che soltanto pochi hanno percezione della straordinarietà della sua vita sempre in viaggio, sempre in battaglia, sempre pronto all'azione, senza mai tirarsi indietro davanti a nessuna causa, sempre moralmente coerente con i propri valori.

Odessa in barca a vela per caricare del vino. La sua iconografia grafica ci ricorda un po' Gesù, un po' Sandokan e un po' Marx, abbracciando gli estremi, facendo toccare gli antipodi in un unico simbolo. Personaggio mosso da istinti semplici ma proprio per questo il suo messaggio è arrivato in ogni Continente ed è sentito uno del popolo in ogni Nazione nella quale ha messo piede. La Regina Vittoria, così come Marx, non lo vorrà incontrare perché Garibaldi aveva la peculiarità di mettere in ombra chiunque talmente la sua popolarità era ingombrante. Le sue innumerevoli spedizioni vennero foraggiate tra gli altri anche da Verdi, conobbe Victor Hugo, a New York lavorava per Meucci mentre Abramo Lincoln gli scrisse una lettera per assoldarlo come generale nella guerra civile tra Nordisti e Sudisti. Questo “Garibaldi” è una sorta di Zibaldone dove le notizie vengono sparate come pallettoni di carabine e ognuna sembra inverosimile, quanto meno strana o irreale. Una vita avventurosa è il minimo che si possa dire per descrivere quella del Giuseppe Nazionale. Bene hanno fatto Kaemmerle e Rutelli nel riscoprire questa sua imponente figura (teatralmente quasi non affrontata) che tutti crediamo di conoscere (qui la falla della scuola) ma che soltanto pochi hanno percezione della straordinarietà della sua vita sempre in viaggio, sempre in battaglia, sempre pronto all'azione, senza mai tirarsi indietro davanti a nessuna causa, sempre moralmente coerente con i propri valori.

Tommaso Chimenti 12/09/2022

Gli Oracoli di Garzella: corpi di fango e materia celeste

COLTANO – Metti un Armistizio che alle nostre latitudini stiamo ancora aspettando in maniera completa, metti la sopraggiunta e improvvisa morte della Regina Pop per eccellenza, metti un'inflazione galoppante e i tassi d'interesse europei aumentati, metti una campagna elettorale estiva acida e rancorosa in atto, metti una guerra evitabile e al tempo stesso banale e preventivabile ed ecco, nel flusso inconscio, concatenarsi questa colata di “Oracoli”, caravanserraglio-presepe e metafora viaggiante dove camminare, correre, perdersi cercando la luce, annusando i bagliori, profumando  le epifanie di lampi in questa notte pesta dell'Umanità. Alessandro Garzella (autore e regista) e i suoi Animali Celesti abitano, smuovono e spostano e fanno loro lo spazio di legno e stalle, di fieno e Far West, di staccionate e zoccoli nella Pineta di Coltano (dalle parti di Pisa) dove sopra passano aerei rancidi con le loro ali molli e il becco a punta verso destinazioni sconosciute nei loro gridi di kerosene e carburanti pompati sulle nuvole innocenti. Qui si recuperano cavalli e asini che hanno subito maltrattamenti, abusati, vilipesi, torturati, bestie bellissime e vederle nel chiaroscuro della notte, mentre la performance rumorosa continua il proprio giro e compie il proprio gioco e giogo, ha un sapore di favola riuscita, di capolavoro risolto, di chiusura del cerchio, la Natura che ha preso nuovamente per mano l'Uomo e insieme hanno portato a compimento l'avventura della salvezza. In questo bosco pare che Pinocchio si mischi a Moby Dick e l'Utopia di Don Chisciotte si possa finalmente toccare, mordere, lisciare. C'è il sogno ma anche la tangibilità delle pozzanghere, l'alta sfera della poesia sparsa, tra capezzoli al vento

le epifanie di lampi in questa notte pesta dell'Umanità. Alessandro Garzella (autore e regista) e i suoi Animali Celesti abitano, smuovono e spostano e fanno loro lo spazio di legno e stalle, di fieno e Far West, di staccionate e zoccoli nella Pineta di Coltano (dalle parti di Pisa) dove sopra passano aerei rancidi con le loro ali molli e il becco a punta verso destinazioni sconosciute nei loro gridi di kerosene e carburanti pompati sulle nuvole innocenti. Qui si recuperano cavalli e asini che hanno subito maltrattamenti, abusati, vilipesi, torturati, bestie bellissime e vederle nel chiaroscuro della notte, mentre la performance rumorosa continua il proprio giro e compie il proprio gioco e giogo, ha un sapore di favola riuscita, di capolavoro risolto, di chiusura del cerchio, la Natura che ha preso nuovamente per mano l'Uomo e insieme hanno portato a compimento l'avventura della salvezza. In questo bosco pare che Pinocchio si mischi a Moby Dick e l'Utopia di Don Chisciotte si possa finalmente toccare, mordere, lisciare. C'è il sogno ma anche la tangibilità delle pozzanghere, l'alta sfera della poesia sparsa, tra capezzoli al vento  e una band malinconica sospesa tra matrimoni e funerali, questi pini marittimi che illuminati prendono forme e sembianze, diventano alti giganti e i loro rami braccia e le loro chiome teste di Jimi Hendrix che puntano a leccare queste nubi grigio scure gonfie e cariche ma calde, scenografiche, fondali pannosi spessi ovattati come cuscini di un Alice nel Paese delle Meraviglie scomposto, scoordinato, disunito.

e una band malinconica sospesa tra matrimoni e funerali, questi pini marittimi che illuminati prendono forme e sembianze, diventano alti giganti e i loro rami braccia e le loro chiome teste di Jimi Hendrix che puntano a leccare queste nubi grigio scure gonfie e cariche ma calde, scenografiche, fondali pannosi spessi ovattati come cuscini di un Alice nel Paese delle Meraviglie scomposto, scoordinato, disunito.

Wunderkammer come ogni passaggio e step e passo dentro questa avventura (della durata di due ore), un vagabondare andante di anime dantesche con candele in mano ad incontrare strumenti stonati e spaventapasseri inquietanti, ma soprattutto ombre a disegnare un terreno che perde contorni e si sfalda, si sfarina, si appropria di altri sensi e significati, si trascina, tracima, si amplia, si sgranchisce, si snocciola. Un asino raglia, un cane abbaia lontano: è la vita che ci riporta con i piedi per terra e ci fa sentire piccoli e inutili in mezzo a questo grande deserto che stiamo attraversando fatto di vicoli e radure, di strade strette tra i rovi per poi aprirsi nel grande circo di corse sudate e manichini antropoformi, di statue e sculture cesellate dalla fiochezza della Luna nascosta nel tambureggiante della nebbia che distorce, nasconde, cela. Il cammino è un andare incontro alle proprie paure e sentimenti, andare in faccia, a specchio, a verità elargite da un guru sotto ad un albero, un Maestro che sembra fuso con i suoi arti tra le radici di questo antico fusto sopra il quale scimmiescamente si aggrovigliano e salgono,  s'arrampicano e s'accapigliano anime come liane, personaggi letterari tra sibille e ballerine, misteri animaleschi al ritmo di trombettisti e fanfare. Gli oracoli declinano ed elencano i Miracoli, possibili, eventuali, potenziali, pirotecnici, futuribili, di Vita, Morte e Dio a miscelarsi, creare amalgama, una pasta solida inscindibile. Questo “Oracoli” è un play teatrale che prende forza grazie al pubblico che si lascia guidare, si lascia condurre in questo spazio magico, fuori dal tempo, una sospensione fortunata, una parentesi tutta da cogliere e respirare.

s'arrampicano e s'accapigliano anime come liane, personaggi letterari tra sibille e ballerine, misteri animaleschi al ritmo di trombettisti e fanfare. Gli oracoli declinano ed elencano i Miracoli, possibili, eventuali, potenziali, pirotecnici, futuribili, di Vita, Morte e Dio a miscelarsi, creare amalgama, una pasta solida inscindibile. Questo “Oracoli” è un play teatrale che prende forza grazie al pubblico che si lascia guidare, si lascia condurre in questo spazio magico, fuori dal tempo, una sospensione fortunata, una parentesi tutta da cogliere e respirare.

E' un continuo colorato portarsi via carnasciale, di corpi infusi d'eros, di canti tra il proibito e la preghiera e nel naso l'odore dell'erba bagnata, il profumo dell'umido della notte di fine estate e quella patina di rugiada che imperversa, attinge e fa cappa alle suole delle scarpe come al respiro confuso da tanto nuovo vergine ossigeno. Bisogna lasciare andare gli occhi senza soffermarsi sugli incroci e sugli incastri, sul fluire dei passaggi, sulle trame e le frontiere, accogliere i sensi senza doversi spiegare versi e concatenazioni talmente è l'ammasso e il flusso di coscienza che esonda felice nelle performance (dieci musicisti e una ventina di performer tra i quali spiccano Ilaria Bellucci, Satyamo Hernandez, Sara Capanna, Chiara Pistoia, Carlo Gambaro,  Francesca Mainetti) che diventano atto in una sovrabbondanza, caustica e ricca, di parole, mo(vi)menti, tentativi. Ti puoi soffermare su una sorta di sposa-Marilyn, ti puoi far catturare e affascinare dalle campane della Chiesa che rintoccano e ti svegliano dal torpore, puoi rimanere invischiato nel riflettere se, come dice la domanda in loop, nella tua vita “sei vittima o boia”. La comunicazione è aperta, i sensi dosano la loro forza cercando anche i dettagli inesistenti in una piena condivisione tra attori e pubblico e Luogo e Natura. Le parole non sono compartimenti stagni (né patimenti) ma hanno facce e volti e sostanza e riesci a vederle tridimensionali, ora Angeli, adesso Demoni, ora carezze, adesso bestemmie. Siamo innocenti e siamo allo stesso tempo anche Orchi che cercano il loro posto nel mondo, la strada per raggiungersi, per ricongiungersi.

Francesca Mainetti) che diventano atto in una sovrabbondanza, caustica e ricca, di parole, mo(vi)menti, tentativi. Ti puoi soffermare su una sorta di sposa-Marilyn, ti puoi far catturare e affascinare dalle campane della Chiesa che rintoccano e ti svegliano dal torpore, puoi rimanere invischiato nel riflettere se, come dice la domanda in loop, nella tua vita “sei vittima o boia”. La comunicazione è aperta, i sensi dosano la loro forza cercando anche i dettagli inesistenti in una piena condivisione tra attori e pubblico e Luogo e Natura. Le parole non sono compartimenti stagni (né patimenti) ma hanno facce e volti e sostanza e riesci a vederle tridimensionali, ora Angeli, adesso Demoni, ora carezze, adesso bestemmie. Siamo innocenti e siamo allo stesso tempo anche Orchi che cercano il loro posto nel mondo, la strada per raggiungersi, per ricongiungersi.

“Oracoli” non può che essere un grande rito collettivo d'iniziazione, grandemente architettato, supportato, gestito, dove vengono snocciolati i Miracoli (dopotutto siamo vicini a Pisa e al suo Campo dei Miracoli) che, negli interstizi tra Cielo e Terra, tra le pieghe della Realtà, tra le righe del mondo e dei suoi abitanti, capitano, occorrono, si palesano, si manifestano oppure solamente avrebbero potuto e invece non sono stati capaci di materializzarsi. Le luci che si innalzano da terra in questo bosco sembrano esplosioni cosmiche, aurore boreali verdi e blu in cerca di un abbraccio accogliente e incandescente. “Cogli l'attimo” ci grida un urlo evergreen che ridesta le nostre priorità tra i rumori accordati e armoniosi di una sega suonata con l'archetto, in questi spiazzi di polvere che sanno di sale e Apocalisse, di Luna piena e di Luna Park, di balle di fieno e di balle di fiele. Immersi in questa festa-concerto gitano non possiamo far altro che seguire la corrente come salmoni, attratti dalla luce, dallo sbocco sul fondo, rincorriamo la triste euforia, la ricerca della grazia, della gabbia come della malinconia, la liberazione, la santità e la pazzia, la cura e la malattia, l'inizio e la fine. Siamo le carte degli Oracoli, siamo gli Ultimi da salvare. Meno male che ci sono ancora gli Animali Celesti, anime della Volta Celeste, spazio di manovra, pensiero libero.

Tommaso Chimenti 10/09/2022

Fotografie di Michele Lischi

Festival dei Due Mondi: ottimo Lidi, entusiasmanti Rezza/Mastrella, controverso Ostermeier

SPOLETO – Difficilmente, in un festival teatrale italiano, è possibile trovare tanta qualità nella stessa giornata in tre spettacoli differenti per concezione, idea, messinscena ma ugualmente illuminati, densi, pieni di riverberi e riflessioni. A Spoleto anche le pietre parlano, i vicoli con gli archetti ti abbagliano, le giraffe installate in città ti danno il benvenuto, il Duomo ci scuote, le affascinanti chiese aprono i loro portoni, i giardini che sorgono in mezzo all'arte e all'architettura ci accolgono. A Spoleto, al “Festival dei Due Mondi”, si è fatta (e si continua a fare) la grande storia teatrale del nostro Paese.

E allora respiriamo, prendiamo a pieni polmoni le atmosfere cechoviane de “Il Gabbiano” (prod. Teatro Stabile Umbria, ERT/Teatro Nazionale, Teatro Nazionale Torino), curato e maneggiato con classe, padronanza ed eleganza da Leonardo Lidi, sempre idee più fervide e mature, che ha creato un dispositivo semplice e leggero quanto efficace con uno spazio vuoto e aperto, scarno in un teatro dal palco divelto, come se non restasse più niente apocalitticamente, con una panchina sullo sfondo dove i personaggi stanno prima di affrontare la loro scena (quindi sempre presenti e visibili) e una panca da giardino in prima battuta dove effettivamente i dialoghi si accendono e si spengono, dove gli addii si sprecano per poi non andarsene più, dove i mai e i purtroppo si sprecano e l'indomani tutto resta com'è senza nessun sussulto.

Tre i punti da sottolineare: in primis la griglia delle luci che prima sta in alto, a metà spettacolo scende a limitare la visuale e a fare da cappa claustrofobica a questo manipolo di pseudofelici che boccheggiano di speranza di vita e novità, e infine la stessa griglia che si poggia a terra, fine delle illusioni, fine delle luci per illuminare il domani, diventando a sua volta sedia dove posarsi oppure ostacolo da saltare. Secondo step: il ballo finale con la musica che lentamente rallenta e gracchia e allo stesso tempo le coppie nella danza si raggomitolano, si raggrinziscono, si ingobbiscono, diventano ad ogni giro di valzer sempre più anziane e vecchie e decrepite in un ballo lunghissimo durato tutta la vita cominciato da giovani e finito tra le rughe senza nel mezzo ricordarsi cosa è successo, cosa abbiamo fatto se non perdere tempo. Terzo ma più importante, un cast d'eccezionale performatività che gioca tutto il suo stato di grazia tra un profondo scollamento dalla realtà, in questo parallelismo della finzione teatrale metafora dell'esistenza dove si entra in scena e si recita un soggetto e un ruolo, e un'ironia volutamente caustica. Dieci attori mirabili, dai movimenti misurati, dagli sguardi centellinati, dalle voci che ti entrano dentro, passi bilanciati in un equilibrio impossibile tra esistenze da trapezisti dove cercare di non cadere (invece che tentare di volare) rimane l'unico vero compito da portare faticosamente, sfibrante, a termine.

Detto che tutti e dieci creano un tessuto e un clima netto e sicuro, tenace e rassicurante, dobbiamo necessariamente sottolineare Massimiliano Speziani – lo scrittore Trigorin, folgorante nelle impercettibili mosse di cuore e intonazione, Francesca Mazza – l'attrice Irina, in perenne ambivalenza tra la durezza e la ricerca di comprensione, Ilaria Falini – Masa, luttuosa depressa che suscita vicinanza, si muove sul filo dell'incomprensione e dell'infelicità, Christian La Rosa - Konstantìn Gavrìlovič, ancora una splendida prova ottenuta con una fitta tela di passaggi portati sulle tavole con una semplicità disarmante, Giuliana Vigogna – Nina, grande forza e delicatezza, sensibilità e compassione. Un cast felice e solare dove sono tutti sull'orlo di un burrone, tentano di salvarsi ma inesorabilmente sono nuovamente attratti come magneti da quel cornicione, da quel limite che sanno di non dover superare senza però nemmeno allontanarsene, non riuscendo a respingere da sé tutto quello che gli sta facendo male anzi riproponendolo meccanicamente per poi lamentarsene. Un vorrei ma non posso all'ennesima potenza, da mancanza di ossigeno, da sentirsi impotenti per l'impossibilità di cambiare il corso delle cose.

E'  la metafora del gabbiano che potrebbe librarsi alto, simbolo della libertà, e che invece finisce per farsi uccidere (volontariamente, forse non soppesando i rischi) dalla noia. Tutti insoddisfatti per motivi diversi, ognuno di loro che ci parla, oggi, a suo modo, ognuno di essi che ci guarda dall'abisso del tempo chiedendoci se siamo felici, se stiamo facendo qualcosa per esserlo, chiedendoci se stiamo vivendo o se è la vita che ci sta passando addosso come un carrarmato. La seconda ipotesi è sempre la più facile, quella di non prendersi la responsabilità della propria soddisfazione, potendo sempre contare sull'alibi di addossare le colpe del proprio insuccesso al Fato, al Destino gramo, agli Dei, ai comportamenti degli altri. Quando il dramma ha una punta di (auto)ironia è ancora più feroce e brutale.

la metafora del gabbiano che potrebbe librarsi alto, simbolo della libertà, e che invece finisce per farsi uccidere (volontariamente, forse non soppesando i rischi) dalla noia. Tutti insoddisfatti per motivi diversi, ognuno di loro che ci parla, oggi, a suo modo, ognuno di essi che ci guarda dall'abisso del tempo chiedendoci se siamo felici, se stiamo facendo qualcosa per esserlo, chiedendoci se stiamo vivendo o se è la vita che ci sta passando addosso come un carrarmato. La seconda ipotesi è sempre la più facile, quella di non prendersi la responsabilità della propria soddisfazione, potendo sempre contare sull'alibi di addossare le colpe del proprio insuccesso al Fato, al Destino gramo, agli Dei, ai comportamenti degli altri. Quando il dramma ha una punta di (auto)ironia è ancora più feroce e brutale.

Si parla ancora di insoddisfazioni personali nel nuovo lavoro di Rezza/Mastrella, “Hybris” (prod. Rezza/Mastrella, La Fabbrica dell'Attore-Teatro Vascello; coprod. Spoleto Festival dei Due Mondi, Teatro di Sardegna) che risente assolutamente del clima di lockdown e privazioni, di costrizioni dentro le quattro mura domestiche. Oggetto feticcio centrale è una porta, con tanto di stipite, che Antonio Rezza, sempre più funambolo e Puk, in piena forma smagliante, atletico e ruspante, muove e posiziona davanti agli altri malcapitati attori-performer, manichini in carne ed ossa, spalle per far esplodere l'eccentricità disarmante e deflagrante del capocomico felicemente accentratore di parole e movimenti e attenzioni. Come una calamita tutto parte da lui e tutto a lui è rivolto, ogni gesto, manifestazione, angolazione da qui nasce e cresce. Il testo è una sottolineatura, una reiterazione, un loop dove proprio il ripetersi si fa mantra, ci affascina il suono, ci culla per poi, infine, deliziarci provocatoriamente con il suo scatto lessicale ferino, i suoi scarti linguistici selvaggi, la sua semantica intelligente e tagliente.

La porta, in questa riflessione postmoderna, è sia il tramite per raggiungere gli altri come la frontiera per dividersene, il limite di Romolo e Remo, quella linea di demarcazione per indicare  che cosa può stare al di qua o al di là del segno convenzionale. Quella porta che negli ultimi due anni abbiamo identificato come salvezza e salvaguardia, per allontanarci dagli altri quali portatori di patologie. Questa porta che si apre infinite volte con violenti e caustici Sbam da fumetto che ancora risuonano nei timpani come scansione ritmica precisa e puntuale, come sottolineatura della battuta, che si chiude altrettanto celermente perché la misantropia è galoppante e l'uomo è sì un essere sociale che ha bisogno degli altri ma la pandemia lo ha profondamente mutato accentuando la deriva di autoconservazione e autoaffermazione scambiando le possibilità della tecnologia e della modernità per progresso. Siamo sempre più chiusi dentro i nostri loculi e abbiamo paura dell'esterno e dell'incontro con gli altri sempre portatori di conflitti e contrasti. Ma che cos'è l'Hybris? E' “l'orgogliosa tracotanza che porta l'uomo a presumere della propria potenza e fortuna e a ribellarsi contro l'ordine costituito, divino e umano, immancabilmente seguita da vendetta o punizione divina”.

che cosa può stare al di qua o al di là del segno convenzionale. Quella porta che negli ultimi due anni abbiamo identificato come salvezza e salvaguardia, per allontanarci dagli altri quali portatori di patologie. Questa porta che si apre infinite volte con violenti e caustici Sbam da fumetto che ancora risuonano nei timpani come scansione ritmica precisa e puntuale, come sottolineatura della battuta, che si chiude altrettanto celermente perché la misantropia è galoppante e l'uomo è sì un essere sociale che ha bisogno degli altri ma la pandemia lo ha profondamente mutato accentuando la deriva di autoconservazione e autoaffermazione scambiando le possibilità della tecnologia e della modernità per progresso. Siamo sempre più chiusi dentro i nostri loculi e abbiamo paura dell'esterno e dell'incontro con gli altri sempre portatori di conflitti e contrasti. Ma che cos'è l'Hybris? E' “l'orgogliosa tracotanza che porta l'uomo a presumere della propria potenza e fortuna e a ribellarsi contro l'ordine costituito, divino e umano, immancabilmente seguita da vendetta o punizione divina”.

Pecchiamo, abbiamo peccato di poter fare a meno dei nostri simili e così ci siamo inariditi, chiusi nelle nostre celle a doppia mandata. Ma se una cosa non può entrare necessariamente neanche ciò che è all'interno può uscire, quindi lo spazio, fisico ma anche di sguardo e di riflessione sul mondo circostante, si affievolisce, si incupisce, si mortifica. Rezza, sempre surreale e dadaista, vestito da fachiro ipercolorato, quasi mummia che esce dal sarcofago è devastante nella sua fisicità che va di pari passo con una dialettica raffinata, iperaccelerata, sagace e animalesca che si fa gramelot dove perdersi volontariamente ma mai dolcemente: “Siete giovani. Diverticoli” o “Grazie di desistere”, l'apocalisse è qui, è già in atto e non ce ne rendiamo conto. Siamo l'orchestra che continua a suonare sul Titanic ormai in fase d'affondamento. La casa piccola, la casa modesta fino ad arrivare alla casa molesta ovvero alla violenza domestica o la porta che diventa metal detector, la sciagura del guscio che da protettore si fa avviluppante catena e morsa asfissiante. Non sbagliamo, non esageriamo a definire i Rezza/Mastrella geniali, rari, unici: “Stanotte ho pensato a noi due e il fatto che uno dei due fossi io mi ha dato tanta forza”, la tracotanza positiva insita nell'attore, quell'alterigia, quell'arroganza, quella prepotenza, quell'aggressività della quale non vorremmo mai fare a meno.

E arriviamo, alla messinscena di Thomas Ostermeier, “History of Violence”, stratificata, densa, complessa, frastagliata, disarmante. Dalla storia autobiografica dell'autore, il francese Edouard Louis, che racconta la violenza subita, e il trauma conseguente, nella notte di Natale di pochi anni fa. Il libretto parla di stupro ma non è tutto così lineare. La trasposizione scenica del regista della Schaubuhne, come un montaggio cinematografico, ma molto più intenso, è un salto continuo, mai progressivo-temporale mai lineare, dentro le viscere (è questo il caso di dirlo) di questa materia scioccante,  drammatica, vitale, pulsante. Ci lascia tante, tantissime domande, nodi da dover dipanare senza risposte. Un teatro politico, non potrebbe essere altrimenti perché non parla di un corpo abusato ma di un corpo che si fa emblema, materia sociologica, campo di battaglia e di studio. La storia è complessa perché il suo andamento subisce continui scossoni ad ogni scena, ad ogni capoverso e quadro, che controbilanciano, spostano, aggiustano, cancellano, quello che precedentemente avevamo pensato di avere acquisito sulla narrazione, scivolosa, pruriginosa, viscida.

drammatica, vitale, pulsante. Ci lascia tante, tantissime domande, nodi da dover dipanare senza risposte. Un teatro politico, non potrebbe essere altrimenti perché non parla di un corpo abusato ma di un corpo che si fa emblema, materia sociologica, campo di battaglia e di studio. La storia è complessa perché il suo andamento subisce continui scossoni ad ogni scena, ad ogni capoverso e quadro, che controbilanciano, spostano, aggiustano, cancellano, quello che precedentemente avevamo pensato di avere acquisito sulla narrazione, scivolosa, pruriginosa, viscida.

Un batterista in scena che storna colpi che scandiscono le parole e gli stati d'animo, il protagonista che diventa narratore in terza persona, altri due attori che impersonificano tutti gli altri ruoli collaterali: un grande lavoro di ampio respiro. Semplificando potremmo riportare che “History of violence” racconta di uno stupro subito. Non è così. Ovvero, questa è solo la patina, la punta dell'iceberg di tutto quello che c'è sotto, perché la realtà non è mai univoca né così semplicistica. Come se fosse un giallo entrano in scena medici e Polizia che si incastrano con tutto il magma di sensazioni del protagonista che ricorda e rivive quegli attimi, prima, durante e dopo, in presa diretta per raccontarli e metterli a verbale. Com'è difficile raccontare a terzi la verità ed essere creduti? In questo spettacolo (e nel romanzo dal quale è tratto) lo stupro sembra essere il grimaldello per scoperchiare molti punti deboli della nostra casa Europa: emerge la dicotomia campagna rurale versus città, mondo etero vs omosessualità, cittadini vs immigrati, destra e sinistra, tutto miscelato dentro una pentola a  pressione che non può far altro che implodere.

pressione che non può far altro che implodere.

Edouad, alle quattro della mattina della notte di Natale, al ritorno da una cena tra amici, incontra sotto casa Reda, un affascinante giovane nord africano. Il nostro scrittore ne è attratto ma anche impaurito, l'altro è molto insistente. Lo invita a salire da lui, si fida. Si confidano, si aprono, si amano. Fin quando l'algerino, mentre l'altro è a fare la doccia, non gli sottrae il cellulare. A quel punto, scoperto il furto e chiesta la restituzione dell'oggetto, Reda impugna la pistola, tenta di soffocarlo con una sciarpa e lo abusa. Non è una narrazione di uno stupro ma di una contraddizione. Perché l'abusato, pur odiandosi e avendo gli incubi e gli attacchi di panico e ha il desiderio di farla finita, diventa il primo giustificatore dell'aggressore, mostrando pietà e perdono, mettendo sul piatto della bilancia la povertà e la disperazione dello stupratore. Lo va a denunciare ma non vorrebbe che finisse in carcere in una sorta di Sindrome di Stoccolma reiterata. In qualche modo pensa che la violenza che ha subito sia stata giusta come colpa da scontare della nostra cultura, dolore da patire per equilibrare colonialismo e razzismo e sfruttamento. Che cosa però ci vuole raccontare lo scrittore rimane nebuloso e, ovviamente, tormentato: ci vuole forse dire che la Polizia francese sia “fascista”? Lui, l'aggredito da un tale reato così ignobile e odioso, difende l'abusatore dal linguaggio degli uomini in divisa che nel verbale lo definiscono “magrebino”. Ci vuole raccontare che ha ragione il Fronte Nazionale sulla questione degli immigrati e sulle banlieu? Ci vuole dire che gli extracomunitari hanno il diritto di soverchiarci senza che possiamo difenderci perché corrosi dal senso di colpa? Ci vuole dire che chi viene accolto in Europa ci odia e continuerà ad odiarci perché non si riconosce nei nostri valori e li vuole abbattere (o simbolicamente stuprare, “fottere” una cultura; Houellebecq) e ci disprezza per i nostri comportamenti e le nostre possibilità e libertà? L'Europa sarà spazzata via da questo tipo di ragionamento che tende, sempre e comunque, a vederci come aggressori anche quando siamo stati aggrediti.

Tommaso Chimenti 10/07/2022

A Colpi di scena il meglio del Teatro ragazzi in circolazione

FAENZA – L'Accademia non si è affatto Perduta o almeno, certamente se lo è stata si è ampiamente ritrovata. “Colpi di Scena” è un format consolidato nel teatro per le giovani generazioni e da biennale lo scorso anno si è trasformato in annuale alternando la visione di spettacoli per adulti, negli anni dispari (la prossima edizione sarà a settembre '23), a quelli per ragazzi, negli anni pari. E i colpi teatrali dell'AP (in collaborazione con ATER) sono stati ben assestati anche quest'anno, dislocati tra Faenza e Forlì tra i tanti teatri che compongono la costellazione degli spazi romagnoli: il San Luigi e il Testori, Il Piccolo, il Diego Fabbri e il Felix Guattari tutti a Forlì, la Casa del Teatro e il Masini a Faenza. Un solido spargimento teatrale che fa storia e tradizione come comunità e passione. In Romagna non manca mai la voglia di allegria, sorrisi e piadina. In quattro giorni una piccola, faticosa ma soddisfacente, maratona, con diciotto piece e otto debutti, colma di visioni e approdi, di parole e colori. Sale calde, temperature hot.

Un giovane performer che riprende l'antica tradizione, quasi scomparsa, del ventriloquo ne “Il Gran Ventriloquini” della compagnia Madame Rebiné: Max Pederzoli alto, dinoccolato  in giallo, a metà strada tra Adrien Brody e Adam Driver, immerso in una pseudo situazione circense. Si sente che sono freschi, che hanno sensibilità ed entusiasmo. E' la classica, ma sempre affascinante storia, degli oggetti che si ribellano al suo creatore, del figlio che deve “uccidere” il padre per staccarsi dal cordone ombelicale e camminare con le proprie gambe. Il tagliare i fili della marionetta, Pinocchio e Frankenstein. Qui il nostro mago discute e litiga con “Klaus il Clown” che se ne sta dentro una botola e non ne vuol sentire di uscire per esibirsi ed anzi entra in sciopero. Intanto il mago, per riempire l'attesa, mitraglia le sue barzellette: “Perché le renne vivono in Antartide? Perché lì c'è la neve perenne”. Altro personaggio che si ribella a colui che gli presta la voce non riconoscendone l'autorità è il calzino a mano, una sorta di serpente con la lisca. Klaus e Calzino si rifiutano di dire le barzellette del ventriloquo considerandole squallide. A bocca chiusa rappa e scretcha, suona la base di Billie Jean, parla fuori sincrono, parla con l'eco. E' la lotta infinita tra l'uomo e gli oggetti inanimati che però un'anima ce l'hanno eccome. Intanto: “Vorrei una camicia” “La taglia?” “No, la porto via intera”. Questo è un piccolo circo di periferia “che cade a pezzi”, le cose si rompono, le luci si spengono, i pannelli cadono, le tende si staccano. Il concetto del padre-padrone non regge più e gli oggetti di lavoro si sono fatti consapevoli e vogliono ottenere la libertà per finalmente formare un trio di artisti con pari dignità. “Cosa ordina un riccio al bar? Una birra alla spina”.

in giallo, a metà strada tra Adrien Brody e Adam Driver, immerso in una pseudo situazione circense. Si sente che sono freschi, che hanno sensibilità ed entusiasmo. E' la classica, ma sempre affascinante storia, degli oggetti che si ribellano al suo creatore, del figlio che deve “uccidere” il padre per staccarsi dal cordone ombelicale e camminare con le proprie gambe. Il tagliare i fili della marionetta, Pinocchio e Frankenstein. Qui il nostro mago discute e litiga con “Klaus il Clown” che se ne sta dentro una botola e non ne vuol sentire di uscire per esibirsi ed anzi entra in sciopero. Intanto il mago, per riempire l'attesa, mitraglia le sue barzellette: “Perché le renne vivono in Antartide? Perché lì c'è la neve perenne”. Altro personaggio che si ribella a colui che gli presta la voce non riconoscendone l'autorità è il calzino a mano, una sorta di serpente con la lisca. Klaus e Calzino si rifiutano di dire le barzellette del ventriloquo considerandole squallide. A bocca chiusa rappa e scretcha, suona la base di Billie Jean, parla fuori sincrono, parla con l'eco. E' la lotta infinita tra l'uomo e gli oggetti inanimati che però un'anima ce l'hanno eccome. Intanto: “Vorrei una camicia” “La taglia?” “No, la porto via intera”. Questo è un piccolo circo di periferia “che cade a pezzi”, le cose si rompono, le luci si spengono, i pannelli cadono, le tende si staccano. Il concetto del padre-padrone non regge più e gli oggetti di lavoro si sono fatti consapevoli e vogliono ottenere la libertà per finalmente formare un trio di artisti con pari dignità. “Cosa ordina un riccio al bar? Una birra alla spina”.

Dai  colori al buio tetro degli Zaches che sono sempre cupi e neri, certo raffinati, fini tecnicamente e formalmente eleganti ma anche molto foschi e scuri, impaurenti, intimorenti. Stavolta affrontano la fiaba di “Cipì” e fin dalla prima bellissima scena, quella della tempesta, si ha la sensazione di uno spettacolo noir con i fogli che svolazzano addosso al Maestro in maniera aggressiva quasi cani alla catena che attaccano. La musica coinvolgente e avvolgente crea una sensazione di pathos e ansia prima di giungere al nodo della storia, il nostro Cipì, uccellino curioso che vuole andare a scoprire il mondo mentre il Nonno-Maestro non vuole lasciarlo libero perché là fuori, dice, è molto pericoloso. Come quei genitori che fanno crescere i figli sotto una campana di vetro. E questa versione è anche molto cruda con l'arrivo dei cacciatori e della falciatrice. Una favola ambientalista alla quale avrebbe giovato un po' di leggerezza, un pizzico di allegria e una lievità maggiore.

colori al buio tetro degli Zaches che sono sempre cupi e neri, certo raffinati, fini tecnicamente e formalmente eleganti ma anche molto foschi e scuri, impaurenti, intimorenti. Stavolta affrontano la fiaba di “Cipì” e fin dalla prima bellissima scena, quella della tempesta, si ha la sensazione di uno spettacolo noir con i fogli che svolazzano addosso al Maestro in maniera aggressiva quasi cani alla catena che attaccano. La musica coinvolgente e avvolgente crea una sensazione di pathos e ansia prima di giungere al nodo della storia, il nostro Cipì, uccellino curioso che vuole andare a scoprire il mondo mentre il Nonno-Maestro non vuole lasciarlo libero perché là fuori, dice, è molto pericoloso. Come quei genitori che fanno crescere i figli sotto una campana di vetro. E questa versione è anche molto cruda con l'arrivo dei cacciatori e della falciatrice. Una favola ambientalista alla quale avrebbe giovato un po' di leggerezza, un pizzico di allegria e una lievità maggiore.

Abbiamo avuto  riserve, di altro tipo però, anche per quanto riguarda “Ferdinando, il toro” con Danilo Conti impegnato in una storia atavica di pacifismo raccontata attraverso grandi cartonati non così efficaci. Mancava di ritmo e i pannelli e la grande testa di toro come quella da torero, pur nella bellezza dell'oggetto artigianale, non sono riusciti a far decollare la storia che si è appiattita diventando monocorde, senza slancio. Una favola sulla diversità ma dove al suo interno oggi possiamo leggere anche una metafora tra il torero-Putin e il toro-l'Ucraina. Sappiamo chi vince nella realtà ma sappiamo anche chi vince nelle fiabe.

riserve, di altro tipo però, anche per quanto riguarda “Ferdinando, il toro” con Danilo Conti impegnato in una storia atavica di pacifismo raccontata attraverso grandi cartonati non così efficaci. Mancava di ritmo e i pannelli e la grande testa di toro come quella da torero, pur nella bellezza dell'oggetto artigianale, non sono riusciti a far decollare la storia che si è appiattita diventando monocorde, senza slancio. Una favola sulla diversità ma dove al suo interno oggi possiamo leggere anche una metafora tra il torero-Putin e il toro-l'Ucraina. Sappiamo chi vince nella realtà ma sappiamo anche chi vince nelle fiabe.

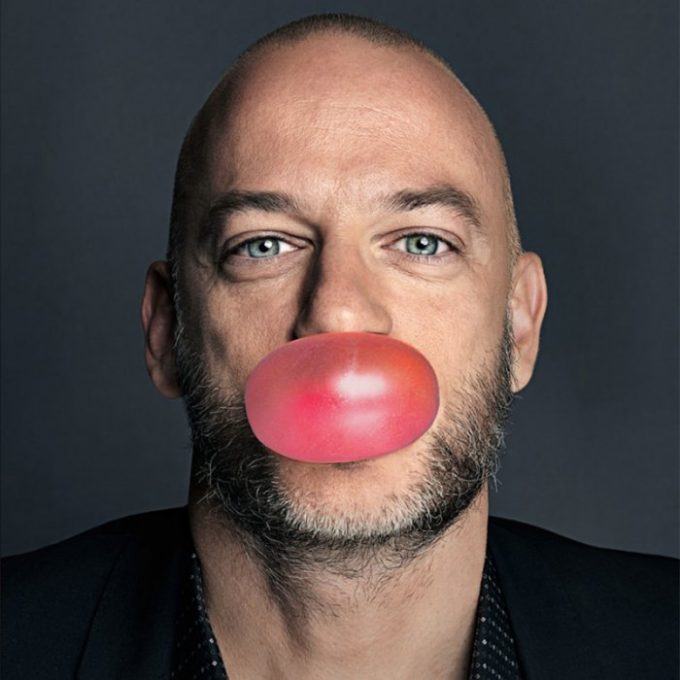

Dire che “Cide” di Maurizio Bercini (prod. Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti), colonna storica del teatro per i ragazzi e dei burattini, sarebbe limitativo. Bercini ha toccato, con semplicità, le corde dell'emozione, della poesia, del pathos, della nostalgia, del ricordo, della commozione. Cide è Alcide Cervi, al quale i fascisti hanno ucciso sette figli. Una roba da uccidere un toro, invece gli oggetti che compongono questo mosaico sulla scena stanno a testimoniare che la verità non si ferma e che la memoria rende gli uomini liberi. Oggetti carichi di significati, doni di chi ha visto in Alcide la costanza e la forza di non abbattersi, di non mollare, di non cedere alle sventure e alle ingiustizie della vita che gli aveva tolto tutto. E Bercini fa sua quella rabbia atavica, è un fuoco, si percepisce che prova ancora quello sdegno e sgomento ogni volta che la rievoca, non si risparmia, è generoso tocca la Bibbia e il Mappamondo, le Bocce e la Falce, unendo i vari punti di questa sorta di cartina sensoriale, di questo quadro che a poco a poco si dipana nel racconto coinvolgendo la platea, andando sempre più a fondo. Un teatro d'oggetti antico e sempre verde, tattile, concreto, materiale, ricco di onestà, un teatro formativo, pedagogico ma mai pedante, per i bambini di ogni età: “Faccio teatro da quando ho diciassette anni, sono passato dai soldatini ai burattini. Non sono mai cresciuto”, dice. Una fortuna. Assolutamente da vedere: applausi di vicinanza e occhi lucidi; la verità non vincerà sempre ma esistono degli eroi pronti a raccontarla.

di Maurizio Bercini (prod. Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti), colonna storica del teatro per i ragazzi e dei burattini, sarebbe limitativo. Bercini ha toccato, con semplicità, le corde dell'emozione, della poesia, del pathos, della nostalgia, del ricordo, della commozione. Cide è Alcide Cervi, al quale i fascisti hanno ucciso sette figli. Una roba da uccidere un toro, invece gli oggetti che compongono questo mosaico sulla scena stanno a testimoniare che la verità non si ferma e che la memoria rende gli uomini liberi. Oggetti carichi di significati, doni di chi ha visto in Alcide la costanza e la forza di non abbattersi, di non mollare, di non cedere alle sventure e alle ingiustizie della vita che gli aveva tolto tutto. E Bercini fa sua quella rabbia atavica, è un fuoco, si percepisce che prova ancora quello sdegno e sgomento ogni volta che la rievoca, non si risparmia, è generoso tocca la Bibbia e il Mappamondo, le Bocce e la Falce, unendo i vari punti di questa sorta di cartina sensoriale, di questo quadro che a poco a poco si dipana nel racconto coinvolgendo la platea, andando sempre più a fondo. Un teatro d'oggetti antico e sempre verde, tattile, concreto, materiale, ricco di onestà, un teatro formativo, pedagogico ma mai pedante, per i bambini di ogni età: “Faccio teatro da quando ho diciassette anni, sono passato dai soldatini ai burattini. Non sono mai cresciuto”, dice. Una fortuna. Assolutamente da vedere: applausi di vicinanza e occhi lucidi; la verità non vincerà sempre ma esistono degli eroi pronti a raccontarla.

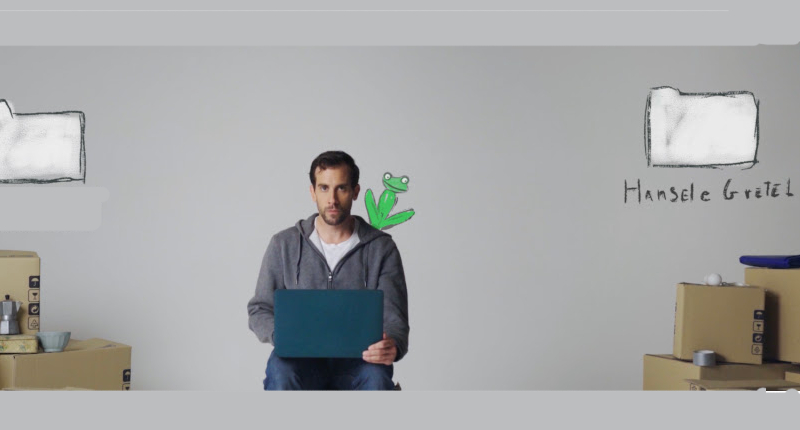

Il tema degli hikikomori sembra essere un problema molto sentito tra i giovani. “C'è nessuno” indaga, attraverso l'uso di video e chat, il complesso meccanismo sociale e psicologico che si nasconde dietro i nostri portatili, i nostri smartphone, questa possibilità di poter raggiungere tutti che ci appaga e soddisfa e non ci lascia la curiosità dell'incontro fisico. La compagnia Mandara Ke mette in scena due giovani, uno sul palco e l'altro online a distanza ed è al tempo stesso divertente e tenero, preoccupante e allarmante il rapporto degli adolescenti con le tecnologie da una parte, con gli altri esseri umani dall'altra. Una fase questa acuita dalla pandemia e dalla forzata separazione fisica dei ragazzi che si sono presto abituati a questa dinamica dell'esserci senza esserci in un mondo virtuale fatto di videogiochi e chat tutto irreale, volatile, fumoso. Le chat senza il vis a vis non può che portare ad un game over fatto di sempre più persone isolate, lontane ma con l'intima convinzione di essere felici perché dal divano o dalla cameretta di casa possono, fintamente, raggiungere e fare tutto. Fanno paura le frasi: “Non vorrei crescere” di ventenni senza speranza, preoccupati costantemente del domani, affidandosi ai guru del web, ai tutorial che portano in dono soluzioni (come il Gatto e la Volpe): “Mi avete illuso che sono libero e che posso fare tutto quello che voglio”.

La pulizia dei tratti e la raffinatezza delle scene ben costruite di “Cassandra”, del Teatro Gioco Vita (50 anni di attività, da Piacenza), ci fanno sobbalzare insieme a temi ben architettati ed a  tesi di fondo condivisibili, precise, lucide e puntuali. In una sorta di braciere greco due ancelle performano il loro rituale di ombre da rimanerne esterrefatti. La modalità registica invece di modulare le ombre nel retro del telo e successivamente arrivare sul boccascena a spiegarci, didascalicamente, il quadro appena visto l'abbiamo trovato molto scolastico. Ma il tema è veramente importante: qui Cassandra, che parla ma non viene creduta, è una Greta dei giorni nostri che ci informa e allerta sui pericoli del cambiamento climatico ma ai quali non crediamo per ignoranza, disinformazione ad hoc, paura del futuro e di prendere delle decisioni che in qualche modo possano cambiare, peggiorandola, la nostra piccola esistenza. Abbiamo perso l'età dell'innocenza e il futuro dell'uomo è segnato. Si sentono le sirene di nuovi lockdown, le temperature che aumentano vertiginosamente portando la Terra al collasso, le coltivazioni, le città invivibili, l'emergenza idrica, l'inquinamento, gli incendi. “Cassandra” è uno schiaffo apocalittico con la tropicalizzazione e la saharizzazione del Globo. Lo spettacolo per noi si conclude (troppi finali uno dopo l'altro) con la potente immagine di migranti che nella fuliggine di un deserto camminano verso non si sa quale meta. Da lì in avanti è un cercare di dire le stesse cose precedentemente esposte con altri mezzi rendendo il tutto pesante e inutilmente sottolineante, dalle immagini di cortei e proteste (quando il teatro insegue la tv o il cinema inevitabilmente soccombe). Chi dice la verità è un nemico del Popolo.

tesi di fondo condivisibili, precise, lucide e puntuali. In una sorta di braciere greco due ancelle performano il loro rituale di ombre da rimanerne esterrefatti. La modalità registica invece di modulare le ombre nel retro del telo e successivamente arrivare sul boccascena a spiegarci, didascalicamente, il quadro appena visto l'abbiamo trovato molto scolastico. Ma il tema è veramente importante: qui Cassandra, che parla ma non viene creduta, è una Greta dei giorni nostri che ci informa e allerta sui pericoli del cambiamento climatico ma ai quali non crediamo per ignoranza, disinformazione ad hoc, paura del futuro e di prendere delle decisioni che in qualche modo possano cambiare, peggiorandola, la nostra piccola esistenza. Abbiamo perso l'età dell'innocenza e il futuro dell'uomo è segnato. Si sentono le sirene di nuovi lockdown, le temperature che aumentano vertiginosamente portando la Terra al collasso, le coltivazioni, le città invivibili, l'emergenza idrica, l'inquinamento, gli incendi. “Cassandra” è uno schiaffo apocalittico con la tropicalizzazione e la saharizzazione del Globo. Lo spettacolo per noi si conclude (troppi finali uno dopo l'altro) con la potente immagine di migranti che nella fuliggine di un deserto camminano verso non si sa quale meta. Da lì in avanti è un cercare di dire le stesse cose precedentemente esposte con altri mezzi rendendo il tutto pesante e inutilmente sottolineante, dalle immagini di cortei e proteste (quando il teatro insegue la tv o il cinema inevitabilmente soccombe). Chi dice la verità è un nemico del Popolo.

Dall'incubo al sogno con “I sognatori” (Teatro delle Briciole Solares) che fin da subito ci ricorda e ci riporta alle suggestioni felliniane de “La voce della Luna”. In una sorta di futuro apocalittico, certamente post atomico, un futuro prossimo possibile, si incrociano Gigante e Cico e Pallina (due danzatori), una sgangherata compagnia di giro, cialtrona e vagamente circense. Si vorrebbe far ricorso alla visionarietà come all'immaginazione ma il testo pecca di voler essere filosofeggiante e poetico senza riuscire nell'intento, cadendo in scontatezze e risultando leggermente superficiale. Toccando Fellini è facile cadere nello stereotipo, nella forma più che nella profondità: manca della verità teatrale.

di futuro apocalittico, certamente post atomico, un futuro prossimo possibile, si incrociano Gigante e Cico e Pallina (due danzatori), una sgangherata compagnia di giro, cialtrona e vagamente circense. Si vorrebbe far ricorso alla visionarietà come all'immaginazione ma il testo pecca di voler essere filosofeggiante e poetico senza riuscire nell'intento, cadendo in scontatezze e risultando leggermente superficiale. Toccando Fellini è facile cadere nello stereotipo, nella forma più che nella profondità: manca della verità teatrale.

Conosciamo Michele Di Giacomo da anni avendolo visto, e apprezzato, in molti spettacoli di prosa per adulti. Anche qui tiene la barra dritta, tiene il pubblico, incuriosisce con questa narrazione supportata dai video sul fondale che cambiano ambientazione, un video mapping che cambia forma risultando un vero e proprio coprotagonista con il quale interagire. “Sono solo favole” (Alchemico Tre) inizia kafkiano e prosegue sul filo, mai banale, della ricerca della memoria, di un passato, nell'intreccio tra la realtà e l'immaginazione. Un ragazzo che ha perduto la madre si ritrova nella casa d'infanzia e, attraverso un gioco-caccia al tesoro organizza ta proprio dalla genitrice, riesce a risalire a chi è, a scoprire lati importanti del suo carattere, a ritrovare anche se parzialmente la mamma, a capire meglio il suo passato e proiettarsi con più fiducia, ora che ha sconfitto i demoni dell'infanzia, verso il domani. I ricordi fanno paura perché spesso fanno male, non possono essere cambiati. In questa casa virtuale sullo schermo, il ragazzo si fa detective in un giallo a caccia di indizi, una sorta di Alice dentro un mondo parallelo che sono le storie della madre scrittrice (tra la Rowling e Agatha Christie) i cui personaggi si materializzano sullo schermo. La mamma sognatrice e il figlio concreto che alla fine imparerà che le favole, la letteratura, l'arte in generale possono cambiare e migliorare la realtà: “Le fiabe non raccontano che esistono i draghi ma che possono essere sconfitti”. Interessante anche la parte interattiva con il pubblico.

ta proprio dalla genitrice, riesce a risalire a chi è, a scoprire lati importanti del suo carattere, a ritrovare anche se parzialmente la mamma, a capire meglio il suo passato e proiettarsi con più fiducia, ora che ha sconfitto i demoni dell'infanzia, verso il domani. I ricordi fanno paura perché spesso fanno male, non possono essere cambiati. In questa casa virtuale sullo schermo, il ragazzo si fa detective in un giallo a caccia di indizi, una sorta di Alice dentro un mondo parallelo che sono le storie della madre scrittrice (tra la Rowling e Agatha Christie) i cui personaggi si materializzano sullo schermo. La mamma sognatrice e il figlio concreto che alla fine imparerà che le favole, la letteratura, l'arte in generale possono cambiare e migliorare la realtà: “Le fiabe non raccontano che esistono i draghi ma che possono essere sconfitti”. Interessante anche la parte interattiva con il pubblico.

E finiamo con  il miglior spettacolo visto in questa edizione di “Colpi di scena”: “Il messaggero delle stelle”, scritto mirabilmente da Francesco Niccolini, con il funambolico Flavio Albanese sul palco abbigliato tra cavaliere errante e astronauta. E' Astolfo paladino dalla pronuncia inglesizzata che, con il suo ippogrifo, ha raggiunto la Luna per recuperare il senno di Orlando. Ma è qui che esplode tutta l'arte di Albanese, vero mattatore, che ci delizia ed esalta la scrittura di Niccolini, tutta in rima, quando Astolfo incontra filosofi e scienziati in questo limbo nell'Aldilà: Galileo con cadenza toscana, Giordano Bruno napoletano, e poi Tolomeo e Copernico lanciandosi in dialoghi surreali e patafisici sulla conoscenza, l'Universo, l'esistenza, Dio, i corpi celesti. Albanese, davvero un grande attore, riesce a rendere l'astronomia leggibile e semplice, esaltando l'ironia felice e profonda di Niccolini (suoi cavalli di battaglia sia i Paladini che Galileo). Da veri, sentiti, pieni applausi.

il miglior spettacolo visto in questa edizione di “Colpi di scena”: “Il messaggero delle stelle”, scritto mirabilmente da Francesco Niccolini, con il funambolico Flavio Albanese sul palco abbigliato tra cavaliere errante e astronauta. E' Astolfo paladino dalla pronuncia inglesizzata che, con il suo ippogrifo, ha raggiunto la Luna per recuperare il senno di Orlando. Ma è qui che esplode tutta l'arte di Albanese, vero mattatore, che ci delizia ed esalta la scrittura di Niccolini, tutta in rima, quando Astolfo incontra filosofi e scienziati in questo limbo nell'Aldilà: Galileo con cadenza toscana, Giordano Bruno napoletano, e poi Tolomeo e Copernico lanciandosi in dialoghi surreali e patafisici sulla conoscenza, l'Universo, l'esistenza, Dio, i corpi celesti. Albanese, davvero un grande attore, riesce a rendere l'astronomia leggibile e semplice, esaltando l'ironia felice e profonda di Niccolini (suoi cavalli di battaglia sia i Paladini che Galileo). Da veri, sentiti, pieni applausi.

Tommaso Chimenti 07/07/2022

Colpi di Scena si tinge di olandese: Orange is the new theatre

FORLI' – Senza voler essere necessariamente esterofili, le due proposte provenienti dall'Olanda, all'interno del fitto e corposo cartellone della rassegna “Colpi di Scena” (organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater Fondazione), festival di teatro per ragazzi e giovani tra Forlì e Faenza, sono state le più incisive, sicuramente le più moderne e contemporanee, con linguaggi aperti a riflessioni stratificate, interessantissime suggestioni piene di senso e contenuti adatti ad ogni età e non chiusi nella scatola-definizione-dicitura-didascalia “teatro ragazzi” che alle nostre latitudini limita la visuale e semplifica l'immaginazione.

Per primi ci siamo trovati davanti ad “Hermit” (significa “Eremita”) del gruppo Simone De Jong Company, mezz'ora di purezza, trenta minuti da vivere, respirare, capire, assaporare. Tutto si svolge dentro, a fianco, attorno ad un cubo. Facile il primo aggancio semiotico e sentimentale al Cubo di Rubik o, al limite, ai bozzoli di Cocoon; infatti siamo davanti ad un rompicapo, ad un bivio esistenziale, ad un passaggio in perenne contraddizione tra la voglia di stare e quella di scappare, tra il desiderio di abitarlo e quello di cercare la libertà trovandosi di volta in volta insoddisfatti e delusi da una  delle due condizioni. Dentro il cubo-bara una lucina ne illumina le pareti e subito ci appaiono i classici segni semicircolari di una ecografia: nasciamo da un luogo claustrofobico ma caldo, costrittivo ma comodo e, durante l'esistenza, ci muoviamo come trottole per ricercare e ritrovare quella sensazione di pace e di benessere. Sembra un lavoro scritto durante la pandemia, o almeno sembra calato in questi nostri tempi dove più che l'andare fisico sembra che ci basti viaggiare sepolti e impigriti dai nostri divani, sprofondati nei letti o nelle poltrone delle scrivanie con l'illusoria convinzione, malsana e ipocrita, che ci vendono i nostri smartphone facendoci credere che tutto sia a portata di click quando sullo schermo la realtà che vediamo è soltanto bidimensionale mancando la profondità, mancando appunto noi dentro quel panorama. Il nostro protagonista (sembra un astronauta nella sua navicella, sembra un giapponese nel suo loculo) se ne sta rannicchiato dentro, compresso, è come impaurito; ai tanti campanelli che installa all'esterno delle pareti protettive del suo guscio, sonagli che evidentemente dovrebbero logicamente servire per essere trovato, risponde perennemente con “Non sono in casa” non volendo entrare in nessuna relazione con gli altri, affetto da una forma di patologica misantropia accelerata all'ennesima potenza. Quando la sua voglia di uscire si fa esondante e finalmente riesce a prendere coraggio per esplorare gli intorni del suo spazio e prendere consapevolezza del proprio corpo al di là dei confini imposti dalla sua pelle, esce dall'oblò e comincia una furiosa e forsennata corsa felice e liberatoria e di risate a bocca piena, gambe in spalle che sanno di gioia e soprattutto libertà. Ma, come

delle due condizioni. Dentro il cubo-bara una lucina ne illumina le pareti e subito ci appaiono i classici segni semicircolari di una ecografia: nasciamo da un luogo claustrofobico ma caldo, costrittivo ma comodo e, durante l'esistenza, ci muoviamo come trottole per ricercare e ritrovare quella sensazione di pace e di benessere. Sembra un lavoro scritto durante la pandemia, o almeno sembra calato in questi nostri tempi dove più che l'andare fisico sembra che ci basti viaggiare sepolti e impigriti dai nostri divani, sprofondati nei letti o nelle poltrone delle scrivanie con l'illusoria convinzione, malsana e ipocrita, che ci vendono i nostri smartphone facendoci credere che tutto sia a portata di click quando sullo schermo la realtà che vediamo è soltanto bidimensionale mancando la profondità, mancando appunto noi dentro quel panorama. Il nostro protagonista (sembra un astronauta nella sua navicella, sembra un giapponese nel suo loculo) se ne sta rannicchiato dentro, compresso, è come impaurito; ai tanti campanelli che installa all'esterno delle pareti protettive del suo guscio, sonagli che evidentemente dovrebbero logicamente servire per essere trovato, risponde perennemente con “Non sono in casa” non volendo entrare in nessuna relazione con gli altri, affetto da una forma di patologica misantropia accelerata all'ennesima potenza. Quando la sua voglia di uscire si fa esondante e finalmente riesce a prendere coraggio per esplorare gli intorni del suo spazio e prendere consapevolezza del proprio corpo al di là dei confini imposti dalla sua pelle, esce dall'oblò e comincia una furiosa e forsennata corsa felice e liberatoria e di risate a bocca piena, gambe in spalle che sanno di gioia e soprattutto libertà. Ma, come  si dice, se non puoi uscire dal tuo tunnel allora arredalo. Una volta resosi conto della presenza di tanti sconosciuti, di molti occhi a fissarlo, la paura e il timore del contatto (forse del contagio) lo assale ferocemente facendolo ritirare dentro la sua sicurezza e fortezza. Con il lockdown è cambiata radicalmente l'idea di casa; adesso l'abitazione è una propaggine di sé, come la chitarra per Jimi Hendrix, ci deve assomigliare perché lì dentro ci passiamo, ci passeremo molto tempo. E la riflessione prende una piega drammatica: se possiamo stare tranquillamente in casa e lì lavorare non abbiamo più bisogno di uscire per raggiungere il posto di lavoro, non ho più bisogno del cinema perché ho Netflix e Prime Amazon, non ho bisogno di andare a fare la spesa perché me la porta direttamente un deliveroo, non ho più bisogno di relazioni perché parlo con Alexa, posso chattare con sconosciuti e tutto risulta essere anche più asettico e pulito. Quando non vado d'accordo con qualcuno posso bannarlo o bloccarlo e cancellarlo così che il problema viene estirpato alla radice. La paura dell'altro ci fa rinchiudere nel nostro guscio di chiocciola, come un paguro nella conchiglia, come una tartaruga all'interno del carapace. Questo chiudersi al mondo, illudendosi di lasciare fuori di casa i problemi, crea nuovi hikikomori: il futuro è grigio, bisogna per questo aprire le finestre per cambiare l'aria e respirare a pieni polmoni. Gli altri non sono un problema, il problema siamo noi stessi.

si dice, se non puoi uscire dal tuo tunnel allora arredalo. Una volta resosi conto della presenza di tanti sconosciuti, di molti occhi a fissarlo, la paura e il timore del contatto (forse del contagio) lo assale ferocemente facendolo ritirare dentro la sua sicurezza e fortezza. Con il lockdown è cambiata radicalmente l'idea di casa; adesso l'abitazione è una propaggine di sé, come la chitarra per Jimi Hendrix, ci deve assomigliare perché lì dentro ci passiamo, ci passeremo molto tempo. E la riflessione prende una piega drammatica: se possiamo stare tranquillamente in casa e lì lavorare non abbiamo più bisogno di uscire per raggiungere il posto di lavoro, non ho più bisogno del cinema perché ho Netflix e Prime Amazon, non ho bisogno di andare a fare la spesa perché me la porta direttamente un deliveroo, non ho più bisogno di relazioni perché parlo con Alexa, posso chattare con sconosciuti e tutto risulta essere anche più asettico e pulito. Quando non vado d'accordo con qualcuno posso bannarlo o bloccarlo e cancellarlo così che il problema viene estirpato alla radice. La paura dell'altro ci fa rinchiudere nel nostro guscio di chiocciola, come un paguro nella conchiglia, come una tartaruga all'interno del carapace. Questo chiudersi al mondo, illudendosi di lasciare fuori di casa i problemi, crea nuovi hikikomori: il futuro è grigio, bisogna per questo aprire le finestre per cambiare l'aria e respirare a pieni polmoni. Gli altri non sono un problema, il problema siamo noi stessi.

Anche il secondo “Kleur+” (significa “Colore”) della compagnia Dadodans è una performance senza preclusioni, per tutti i tipi di pubblico.  Un gioco di una performer (concept e coreografia di Gaia Gonnelli) immersa in una scena dove la fanno da padroni visivamente palle argentate di varie dimensioni. E qui scattano due illuminazioni, due direzioni che sembrano opposte anche se entrambe hanno a che vedere con la creazione, con la nascita. La prima è che l'attrice potrebbe essere la metafora di Dio, o per esso la Natura, che gioca a dadi con gli uomini in questo sistema solare che sposta a piacimento, muove, fa rotolare galileianamente. Facendo tintinnare e barcollare le sfere qualcuna si apre e si rompe facendo fuoriuscire della polvere rossa, allegoria della saharizzazione del mondo come del tanto sangue versato dall'uomo, sua creatura principale fatto a sua immagine e somiglianza, come se giocasse con il sangue, calpestandolo, e con le continue guerre degli uomini stolti. Quelle strisce rossastre ricordano il sangue rimasto nell'arena, nella Plaza de Toros dopo che il bovino imbufalito è stato trascinato, ormai morto, fuori dalla corrida con il carro dei cavalli. Il rosso che imbratta la scena, che alla fine sarà di pollockiana memoria (ma potremmo andare anche a Kandinsky o Rothko) apre alla seconda immagine forte esplicita che balena quando la grossa goccia, che è appesa come un gigantesco punchingball pugilistico a mezz'aria, anch'essa si apre e lascia colare (come la rottura delle acque) liquido di vernici impastanti appiccicose. Potremmo essere all'interno di un utero e la maxigoccia essere l'ovulo: certamente un'immagine potente. Due proposte che ci fanno capire in quale direzione stia andando non soltanto il teatro ma anche il teatro ragazzi nel mondo dove non esistono distinzioni e non esistono categorie, perché fondamentalmente ci sono solamente due tipi di teatro: quello fatto bene e quello fatto male. L'arancione rimane un bel colore.