Napoli Teatro Festival: "Nella solitudine" in minore, "Settimo senso" up

NAPOLI – Il mare ti dà sempre una possibilità, un'opportunità di apertura, di cambiamento. Napoli ha una finestra sul mare e sullo sfondo c'è disegnato un vulcano. La cartolina perfetta, quella che disegnerebbe un bambino delle elementari. Napoli però non è una cartolina, che sarebbe noioso, è molto di più, è tutte quelle ombre che fanno sì che la luce sia abbagliante, deflagrante, punga gli occhi e riempia lo sterno. Napoli è totalizzante, è empatica, è sotterranea, o meglio sottocutanea, se ti entra sotto pelle non se ne va più, non ti abbandona più. Il Mal di Napoli al posto del Mal d'Africa. Quella euforia dell'arrivo, quella Saudade alla partenza. Gli scogli scintillano, il sudore è di quello buono perché finalmente possiamo respirare purificandoci dai  lunghi mesi infami che ci siamo lasciati alle spalle. Il lungomare fino a Mergellina è una fortuna che se ci sei nato non consideri mai fino in fondo, la dai per scontata, ma è bellezza allo stato puro, tocca l'estasi, sfiora lo stadio del Nirvana. Decine di barchette, attaccate l'una all'altra, attraccate e agganciate, formano una sorta di isolotto di canotti e materassini e piccoli natanti. Qua i chioschetti di bibite e gelati, di birre e panini con le sedie bianche di plastica all'esterno, li chiamano “Chalet” e già ti immagini le piste da sci e la neve: cortocircuito. Ecco Napoli è un cortocircuito e non una contraddizione come da molte parti viene descritta. Cortocircuito perché ti inchioda, ti mette con le spalle al muro e ti fa pensare. La vita pullula, tutto è tanto, e santo, sovrabbondante, eccessivo.

lunghi mesi infami che ci siamo lasciati alle spalle. Il lungomare fino a Mergellina è una fortuna che se ci sei nato non consideri mai fino in fondo, la dai per scontata, ma è bellezza allo stato puro, tocca l'estasi, sfiora lo stadio del Nirvana. Decine di barchette, attaccate l'una all'altra, attraccate e agganciate, formano una sorta di isolotto di canotti e materassini e piccoli natanti. Qua i chioschetti di bibite e gelati, di birre e panini con le sedie bianche di plastica all'esterno, li chiamano “Chalet” e già ti immagini le piste da sci e la neve: cortocircuito. Ecco Napoli è un cortocircuito e non una contraddizione come da molte parti viene descritta. Cortocircuito perché ti inchioda, ti mette con le spalle al muro e ti fa pensare. La vita pullula, tutto è tanto, e santo, sovrabbondante, eccessivo.

Napoli che, dice l'uomo della strada, è un teatro a cielo aperto e infatti in questo stesso periodo, oltre al Napoli Teatro Festival, in concomitanza affiorano anche l'“AltoFest” dei TeatriInGestAzione e l'interessante rassegna “Racconti per ricominciare”, curata da Giulio Baffi e Claudio Di Palma, con percorsi di teatro dal vivo sparsi negli spazi verdi lontano dal capoluogo campano: Benevento, Casamarciano, Castellammare, Ercolano, Portici, Sorrento, Torre del Greco. Come numerosi e carichi, soprattutto numericamente, sono gli eventi di questa edizione del “Napoli Teatro Festival”, a luglio tutta italiana mentre a settembre con la sua coda internazionale: oltre 130 appuntamenti con la maggior parte delle piece con una data secca o al massimo due. Tanta quantità non sempre fa di qualità. Abbiamo lasciato Napoli e i suoi luoghi magici dove il festival è spalmato (soprattutto Palazzo Reale e la Reggia di Capodimonte) con i nostri appunti e il bilancio è stato un'attesa confermata e un'altra disillusa a fare da giusto contraltare.

Molte  aspettative erano riversate, sulla carta, da “Nella solitudine dei campi di cotone” di Koltes, testo che sprizza materia e letteratura, sentimenti e crudezza nell'ascolto, per la regia di Andrea De Rosa. Nel testo si fa riferimento a due uomini che si incontrano ad un orario imprecisato della notte in un luogo-non luogo tra il periferico e il metaforico. E le messe in scena che in questi trentacinque anni (è del 1986) presentavano sempre due attori uomini sul palco (abbiamo ricordato più volte sulle nostre pagine del memorabile cult con Fulvio Cauteruccio e Michele Di Mauro) a dividersi i bocconi sanguinosi delle parole del drammaturgo francese. La novità stavolta era che i due protagonisti, le due facce della stessa medaglia, erano una attrice, Federica Rosellini, e un attore, Lino Musella. Sulla bravura e sul valore dei due, visti i curriculum e avendoli apprezzati più volte dalla platea, non aggiungiamo niente dandoli, giustamente, per scontati. Qui, però, purtroppo, entrambi fuori parte non aiutati da una regia che li ha lasciati, abbandonati e naufraghi e travolti dall'ammasso potente e pesante del testo.

aspettative erano riversate, sulla carta, da “Nella solitudine dei campi di cotone” di Koltes, testo che sprizza materia e letteratura, sentimenti e crudezza nell'ascolto, per la regia di Andrea De Rosa. Nel testo si fa riferimento a due uomini che si incontrano ad un orario imprecisato della notte in un luogo-non luogo tra il periferico e il metaforico. E le messe in scena che in questi trentacinque anni (è del 1986) presentavano sempre due attori uomini sul palco (abbiamo ricordato più volte sulle nostre pagine del memorabile cult con Fulvio Cauteruccio e Michele Di Mauro) a dividersi i bocconi sanguinosi delle parole del drammaturgo francese. La novità stavolta era che i due protagonisti, le due facce della stessa medaglia, erano una attrice, Federica Rosellini, e un attore, Lino Musella. Sulla bravura e sul valore dei due, visti i curriculum e avendoli apprezzati più volte dalla platea, non aggiungiamo niente dandoli, giustamente, per scontati. Qui, però, purtroppo, entrambi fuori parte non aiutati da una regia che li ha lasciati, abbandonati e naufraghi e travolti dall'ammasso potente e pesante del testo.

Perché mettere un'attrice nel ruolo di un uomo senza modificare leggermente il testo che in più parti continua a suonare: “Due uomini”? Perché il costume dell'attrice è un vestito ampio con gonna gonfia “ottocentesca”? Se la regia ci è sembrata poco curata e al limite dello sciatto (sicuramente anche per colpa della pandemia che certamente non ha aiutato le prove), è proprio questa scelta iniziale, peraltro curiosa, che a catena e a valanga, si è portata dietro altri punti dolenti. In primo luogo l'ascolto del testo che trasuda carne e sangue e che qui è divenuto esercizio edulcorato, testo che è tensione continua, coitus interruptus tra ciò che vorrei e quello che non posso o non mi permetto o concedo di fare, testo che è guerra e guerriglia di denti e unghie, che è aggressione e morsi, che è viscere, c he è marcio e sporco, lurido, fangoso e che invece è risultato spompato e arido, senza vena, senza verve, svuotato, prosciugato. Il senso, e l'immaginario, cambia radicalmente se nel bosco ci sono due uomini, un Compratore e un Venditore, oppure se vediamo una donna e un uomo. Un testo che è violenza, che è strappi e predominanza, che è foga, possesso e ansia, che è asma e fame, voglia e distruzione, desiderio lancinante e tortura interiore, smembramento senza pace alcuna, paure indicibili, timori inconfessabili. Diventa invece un bell'esercizio, una “operazione” troppo candida, si perde l'arroganza e tutto il gioco, sublime e devastante, della soddisfazione e dell'insoddisfazione che si cercano, si rincorrono e tentano di afferrarsi, si sfa, si liquefà, diventa acqua di montagna e non fiele velenoso, è balsamo e non bile. Anche la provocazione fa un passo indietro così come l'eccitazione proprio perché manca l'acido, il contraddittorio, la frattura, il fremito, il bruciore, il fuoco dell'illecito e del proibito che si scontrano con il pungolo e lo stimolo della morale consentita e condivisa. Non si percepisce la febbre né l'istigazione, l'ansimo di perdersi in un territorio sconosciuto, la vergogna. Il testo più che passione è pelle e polpastrelli ed è riduttivo parlarne a riguardo soltanto in termini di seduzione o sensualità. Ma qui risulta formale, preciso, oseremo dire borghese senza che emerga la disperazione e la putrefazione delle quali è intrisa ogni virgola. E', dovrebbe essere, avrebbe dovuto essere, uno sprofondare continuo in sabbie mobili sporche, un annegare in un limbo dove le regole non hanno più un reale senso. Un testo che disarma, violenta, azzera e scarnifica. Le tenebre e l'oscurità che emergono dalle parole concatenate di Koltes s'impigliano in una parentesi nella quale non si percepisce la ferita né la sofferenza. Manca la polpa e la crudeltà, l'impotenza della colpevolezza, i pugni alternati alle carezze ma soprattutto non abbiamo riscontrato quell'invisibile filo sottile che cuce piacere e dolore, sadismo e masochismo, l'usare e l'abusare.

he è marcio e sporco, lurido, fangoso e che invece è risultato spompato e arido, senza vena, senza verve, svuotato, prosciugato. Il senso, e l'immaginario, cambia radicalmente se nel bosco ci sono due uomini, un Compratore e un Venditore, oppure se vediamo una donna e un uomo. Un testo che è violenza, che è strappi e predominanza, che è foga, possesso e ansia, che è asma e fame, voglia e distruzione, desiderio lancinante e tortura interiore, smembramento senza pace alcuna, paure indicibili, timori inconfessabili. Diventa invece un bell'esercizio, una “operazione” troppo candida, si perde l'arroganza e tutto il gioco, sublime e devastante, della soddisfazione e dell'insoddisfazione che si cercano, si rincorrono e tentano di afferrarsi, si sfa, si liquefà, diventa acqua di montagna e non fiele velenoso, è balsamo e non bile. Anche la provocazione fa un passo indietro così come l'eccitazione proprio perché manca l'acido, il contraddittorio, la frattura, il fremito, il bruciore, il fuoco dell'illecito e del proibito che si scontrano con il pungolo e lo stimolo della morale consentita e condivisa. Non si percepisce la febbre né l'istigazione, l'ansimo di perdersi in un territorio sconosciuto, la vergogna. Il testo più che passione è pelle e polpastrelli ed è riduttivo parlarne a riguardo soltanto in termini di seduzione o sensualità. Ma qui risulta formale, preciso, oseremo dire borghese senza che emerga la disperazione e la putrefazione delle quali è intrisa ogni virgola. E', dovrebbe essere, avrebbe dovuto essere, uno sprofondare continuo in sabbie mobili sporche, un annegare in un limbo dove le regole non hanno più un reale senso. Un testo che disarma, violenta, azzera e scarnifica. Le tenebre e l'oscurità che emergono dalle parole concatenate di Koltes s'impigliano in una parentesi nella quale non si percepisce la ferita né la sofferenza. Manca la polpa e la crudeltà, l'impotenza della colpevolezza, i pugni alternati alle carezze ma soprattutto non abbiamo riscontrato quell'invisibile filo sottile che cuce piacere e dolore, sadismo e masochismo, l'usare e l'abusare.

E' il piacere, l'edonismo fuso con il voyeurismo, il fil rouge che ci porta all'icona Moana Pozzi, pornostar che ha travalicato il suo settore diventando oggetto di studio, fenomeno d'analisi socio-politico e non meramente corpo da giornaletti appiccicati e pellicole d'ansimi. Ci siamo fidati della regista Nadia Baldi che abbiamo conosciuto artisticamente con “Ferdinando” e che non ci ha certo delusi. Il testo, del direttore del festival Ruggero Cappuccio, si muove sul doppio binario della realtà, ma anche terrenità e ancora materialità, e quello onirico, filosofico, trasognante. Siamo in uno spazio a metà strada tra uno studio televisivo, un talk show (Moana era spesso ospite di Maurizio Costanzo e non certo per parlare di kamasutra), e il Paradiso, una confessione o un'intervista. E gli intervistatori siamo noi pubblico asp iranti guardoni dal buco della serratura delle vite degli altri per compensare le mancanze frustranti nelle nostre. “Settimo Senso”, oltre il sesto senso e puntando al settimo cielo, ci mostra una Moana in rosso (come la Signora del celebre film) e ci ha fatto apprezzare la sofisticata e partecipe Euridice Axen (tante fiction e serie tv nel suo curriculum, da “Centovetrine” a “Vivere”, da “Carabinieri” a “Coliandro” fino a “The Young Pope”) vera forza catalizzatrice, ago della bilancia che attira a sé tutta la potenza delle parole della drammaturgia per trasformarle e, imbevendole di charme e cinismo e crudeltà o soltanto semplici verità mai patinate, rilanciarle con ancora più fragore. Axen-Moana è imprendibile, fagocita come buco nero tutto l'intorno, ti costringe a non staccarle gli occhi di dosso: “Se ero più morta da viva o più viva da morta?”.

iranti guardoni dal buco della serratura delle vite degli altri per compensare le mancanze frustranti nelle nostre. “Settimo Senso”, oltre il sesto senso e puntando al settimo cielo, ci mostra una Moana in rosso (come la Signora del celebre film) e ci ha fatto apprezzare la sofisticata e partecipe Euridice Axen (tante fiction e serie tv nel suo curriculum, da “Centovetrine” a “Vivere”, da “Carabinieri” a “Coliandro” fino a “The Young Pope”) vera forza catalizzatrice, ago della bilancia che attira a sé tutta la potenza delle parole della drammaturgia per trasformarle e, imbevendole di charme e cinismo e crudeltà o soltanto semplici verità mai patinate, rilanciarle con ancora più fragore. Axen-Moana è imprendibile, fagocita come buco nero tutto l'intorno, ti costringe a non staccarle gli occhi di dosso: “Se ero più morta da viva o più viva da morta?”.

Ogni frase è una stilettata e la risata successiva, suadente ed erotica, sarcastica ed autoironica, senza farci sconti, non fa altro che aumentare l'imbarazzo del pudore del senso comune, quella morale che da una parte la condannava e nel chiuso delle case la osannava inneggiandola. Non si può scindere la figura di Moana da quella di Marylin e qui le due star a tratti si assomigliano, si sovrappongono,  entrambe incomprese, a volte volontariamente: “Recitare la parte della cretina paga bene”, ci dice. Oscilla tra bambolina di carillon e consapevole presa di coscienza che mette a nudo i nostri desideri e pulsioni: “Che cos'è osceno?”, ci chiede, “Che cos'è realmente pornografico?”. Stella tra le stelle e i luccichini che si animano e si agitano sul fondale dove a volte sembra abbandonata, sola in questo auto-necrologio, una bambina nel suo eremo a protezione, come a dirci: “Se in me vedete solamente il corpo è un vostro problema di miopia”. C'è quella desolazione che ci lascia senza punti di riferimento. Ma Moana non chiede né perdono né scusa, non ne ha bisogno, la sua è più una lotta contro il perbenismo, crociata contro l'ipocrisia dilagante e la Axen è equilibrata nel non farne un'agiografia ma neanche un'imitazione o una parodia, la sua versione è personalissima e carica e riuscita. Ne esce fuori una seduta spiritica dove Moana a tratti si trasforma in una Sarah Kane, prima di richiudersi a bozzolo dopo essere stata farfalla per tutta la vita: “Noi siamo solo ciò che ci manca”, ci congeda, quasi con una carezza.

entrambe incomprese, a volte volontariamente: “Recitare la parte della cretina paga bene”, ci dice. Oscilla tra bambolina di carillon e consapevole presa di coscienza che mette a nudo i nostri desideri e pulsioni: “Che cos'è osceno?”, ci chiede, “Che cos'è realmente pornografico?”. Stella tra le stelle e i luccichini che si animano e si agitano sul fondale dove a volte sembra abbandonata, sola in questo auto-necrologio, una bambina nel suo eremo a protezione, come a dirci: “Se in me vedete solamente il corpo è un vostro problema di miopia”. C'è quella desolazione che ci lascia senza punti di riferimento. Ma Moana non chiede né perdono né scusa, non ne ha bisogno, la sua è più una lotta contro il perbenismo, crociata contro l'ipocrisia dilagante e la Axen è equilibrata nel non farne un'agiografia ma neanche un'imitazione o una parodia, la sua versione è personalissima e carica e riuscita. Ne esce fuori una seduta spiritica dove Moana a tratti si trasforma in una Sarah Kane, prima di richiudersi a bozzolo dopo essere stata farfalla per tutta la vita: “Noi siamo solo ciò che ci manca”, ci congeda, quasi con una carezza.

Anche con i vari distanziamenti il Teatro non perde la sua magia che rimane intatta, inalterata appena si spengono le luci della platea. Se uno scoglio non può fermare il mare non vedo perché un virus possa fermare il Teatro.

Tommaso Chimenti 09/07/2020

Campsirago: alla ricerca del vero noi

CAMPSIRAGO – Brianza felix? Il dubbio sorge spontaneo tra la pulizia delle strade che fa molto Svizzera (siamo ad un passo) e quel provincialismo che invece evoca la fabbrichetta di un tempo dorato ormai lontano. Il verde esonda dai lati delle strade e sembra volerselo fagocitare l'asfalto che in mezzo taglia questo colore potente, quasi aggressivo che si gonfia e travolge. Fioccano le zanzare tra i boschi rigogliosi che incutono rispetto. Zone di trekking, di ville e villette, di cancelli che si chiudono e cani abbaianti, di giardini curati ma vuote, di dondoli immobili, di altalene spostate impercettibilmente solo da aliti di vento. Per arrivare a Campsirago si passa da Arcore ed è sempre un colpo straniante vedere un luogo anonimo ma simbolo degli ultimi trent'anni della politica, della storia italiana. I cartelli che più si notano passeggiando per queste strade sono “Proprietà privata”, “Divieto di accesso”, “Attenti al cane”. Siamo in zona “Capitale umano”. C'è uno strano incastro tra l'opera dell'uomo, asfalto e cemento, e questa Natura selvaggia, che implode, prorompente, che gorgoglia e s'aggroviglia. Appena ti inerpichi un po' ci sono cascatelle e piccoli fiumi ma l'atmosfera non è bucolica, c'è un qualcosa di sottofondo che sfugge, una linea che non si riesce bene a tratteggiare, qualcosa che è lì ma non riesci completamente ad afferrare, a decodificare. E' la “Brianza velenosa” della quale parlava Lucio Battisti.

I grilli fanno da accompagnamento mentre senza Autan sei un uomo morto. Il grigio del bitume e questo verde abbondante che invade e assale, in perenne lotta con l'uomo. Siamo in zona di bresaola. Siamo in zona, purtroppo, di Covid, in un possibile triangolo tra Milano, Bergamo e appunto questo “ramo del Lago di Como”. Sopra i boschi, che sono cupi e neri e gonfi e folti e pesanti come scarponi nel fango, c'è un cielo che ha l'umore di femmina, repentino nel suo mutare tra sole battente e scrosci improvvisi. Quassù, da sedici anni, c'è una comunità che cammina, che va, che non si ferma, una tribù che si muove al ritmo lento della natura, che si inerpica per sentire e raccontare storie, per ascoltare e donare tempo, esperienze, momenti. Il simbolo dell'edizione di quest'anno de “Il Giardino delle Esperidi” (dal 27 giugno al 5 luglio) è, non a caso, una volpe con gli occhi spauriti e, allo stesso tempo, curiosi. L'ambiente, il territorio e l'ecologia qui vanno di pari passo, insieme, a braccetto, con la sperimentazione artistica, con il teatro, con il palcoscenico: inscindibili esigenze che a queste latitudini trovano la loro sponda, la loro ragion d'essere. Non ci può essere arte e bellezza senza il rispetto della Natura e degli altri esseri viventi.

Dopotutto nella mitologia greca le Esperidi erano le custodi del giardino dei pomi d'oro di Era. I valori che qui regnano sono il silenzio, il rispetto di tutte le forme di vita, l'ascolto reciproco, le piccole cose, i piccoli numeri. La parola, abusata, “resilienza” a Campsirago (borgo in pietra del 1600 di trentasei anime a venti minuti di curve in salita dal primo centro abitato, dal quale, se non c'è foschia, si vede il Pirellone di Milano) non solo è doverosa ma anche centra in pieno l'obbiettivo. Tra “discese ardite e risalite” abbiamo potuto assaporare e assaggiare la linea contemporanea e quella intimista espressa dalla direzione attenta (alle persone, all'accoglienza, al contatto umano, al sentire) del direttore Michele Losi, la prima contenuta nella carica fervida, pungente e che sconquassa degli Omini, la seconda con due piccoli, e per pochissime persone, “attimi” estrapolati come un morso alla fretta del nostro tempo: prima “Hamlet Private” delle Scarlattine, uno a uno con il pretesto del Principe di Elsinor ma con l'intento di scavare nel proprio intimo, la seconda con la camminata-spettacolo “Alberi Maestri”, toccante, semplice, profonda, totale.

Gli Omini tornano ad uno dei loro spettacoli di successo, cavallo di battaglia del recente passato con una versione 2.0 della loro “Asta del santo” di una decina d'anni fa diventa, anche causa distanziamento sociale e pandemia, “La coppa del santo” dove l'interazione del pubblico non è più tattile, con le carte tipo Mercante in Fiera o con i soldi tipo Monopoli, ma è una partecipazione, sentita, rumorosa, di voce e pancia, di urla e canti, una gran bella festa per celebrare in allegria il ritorno al teatro, il ritorno in una sala teatrale. Le trentadue carte dei santi, tutti disegnati sulle fattezze di pesci apostolici, si sfidano fino a nominare la carta del Santo campione, ed ogni sera il vincitore è diverso perché è il pubblico che decide con la democrazia dei decibel che riesce a proiettare sul palco. Mentre Giulia Zacchini sta alla consolle (la compagnia adesso è di tre elementi), il sacerdote, Luca Zacchini, è un imbonitore, un presentatore che tenta di magnificare la mercanzia, mentre il sacrestano, Francesco Rotelli, canta, mette la musica, balla sul cubo ed è una spalla perfetta nell'innescare questo prete-battitore libero. Come un campionato del mondo dei beati, ci sono le fasi eliminatorie, Martiri contro Crocifissi o Santi di Strada contro Santi d'Aria, ed ogni spiegazione trova nelle pieghe del reale o del raccontato dalle Scritture quel germe di grottesco, d'assurdo che porta intelligenza felice e sarcasmo mai fine a se stesso. Di fondo la critica, nemmeno così velata, all'istituzione Chiesa e alle parabole comprese nei Vangeli, su Gesù oppure è scatenata nei confronti di Padre Pio, emerge pungente e acida. Nel mezzo può partire un brano di Marcella Bella come un ritmo sexy che il diacono balla sfrenato rimanendo in boxer, o Battisti, Tenco e Mia Martini per sottolineare San Remo. La Coppa finale è il Sacro Graal. Divertimento assicurato: lunga vita agli Omini.

Se è il pubblico,  la folla la forza della performance del gruppo pistoiese, in “Hamlet Private” si riscopre il calore di una conversazione a bassa voce, uno scoprirsi lentamente assieme alle carte, quasi un farsi fare le carte, quasi un solitario, quasi tarocchi. Un tavolino, che pare quello iconografico delle sedute spiritiche, in un incontro uno ad uno (uno spettatore e un performer), per evocare gli spiriti di Amleto (il padre) e i tanti che vivono, circolano, abitano dentro di noi e che mettiamo a tacere nella fretta delle cose da fare nelle nostre agende piene zeppe di eventi che sembrano inderogabili e irrinunciabili. C'è la colonna del nostro essere e quella del desiderio e nel mezzo tra le due quella del ponte per raggiungere da una l'altra. E' un gioco a pescare dentro di sé ricordi e traumi e, se uno ha voglia di raccontarsi, riuscire a tirare fuori, con un perfetto sconosciuto (in questo caso la sensibile ed empatica, accogliente, riflessiva ascoltatrice Giulietta De Bernardi), cose mai dette ad essere vivente. Una nenia in sottofondo ci tiene sospesi in un anfratto, parentesi del mondo reale; qui adesso viviamo nel sogno ma anche nel teatro e siamo noi gli attori, viviamo in Amleto ma non siamo certamente lui, viviamo i nostri ricordi, i nostri errori, ci analizziamo senza più scusanti, senza un pubblico al quale dare ragione o torto, senza alcun giudizio, senza salvezza né condanna eterna. Siamo uomini, siamo deboli e fragili, miseri e fallaci, sbagliati e terreni. Il nostro Caronte-croupier gira le carte, la fortuna e la sorte ci vengono incontro, ogni carta ha i suoi lati solari come quelli ombrosi e cupi, e la palla passa a noi se ci vogliamo confrontare su una materia ostina e complicata come noi stessi, tema nebuloso e doloroso. C'è chi esce dall'incontro cambiato, chi stravolto, chi ha pianto, chi si è commosso, certamente non se ne rimane neutrali, smuove, scuote, sposta, è un respiro che ci aiuta, che ci fa riflettere e pensare, è utile e necessario. “Hamlet Private” è il tarlo nel tavolo, sono le domande ricorrenti, sono le porte socchiuse che abbiamo paura di riaprire, sono le scelte non affrontate, è il timore di sbagliare, ma è anche la consapevolezza di chi siamo e di chi, con impegno siamo voluti diventare, è un cammino senza fine perché non conta la meta se non ti godi il viaggio.

la folla la forza della performance del gruppo pistoiese, in “Hamlet Private” si riscopre il calore di una conversazione a bassa voce, uno scoprirsi lentamente assieme alle carte, quasi un farsi fare le carte, quasi un solitario, quasi tarocchi. Un tavolino, che pare quello iconografico delle sedute spiritiche, in un incontro uno ad uno (uno spettatore e un performer), per evocare gli spiriti di Amleto (il padre) e i tanti che vivono, circolano, abitano dentro di noi e che mettiamo a tacere nella fretta delle cose da fare nelle nostre agende piene zeppe di eventi che sembrano inderogabili e irrinunciabili. C'è la colonna del nostro essere e quella del desiderio e nel mezzo tra le due quella del ponte per raggiungere da una l'altra. E' un gioco a pescare dentro di sé ricordi e traumi e, se uno ha voglia di raccontarsi, riuscire a tirare fuori, con un perfetto sconosciuto (in questo caso la sensibile ed empatica, accogliente, riflessiva ascoltatrice Giulietta De Bernardi), cose mai dette ad essere vivente. Una nenia in sottofondo ci tiene sospesi in un anfratto, parentesi del mondo reale; qui adesso viviamo nel sogno ma anche nel teatro e siamo noi gli attori, viviamo in Amleto ma non siamo certamente lui, viviamo i nostri ricordi, i nostri errori, ci analizziamo senza più scusanti, senza un pubblico al quale dare ragione o torto, senza alcun giudizio, senza salvezza né condanna eterna. Siamo uomini, siamo deboli e fragili, miseri e fallaci, sbagliati e terreni. Il nostro Caronte-croupier gira le carte, la fortuna e la sorte ci vengono incontro, ogni carta ha i suoi lati solari come quelli ombrosi e cupi, e la palla passa a noi se ci vogliamo confrontare su una materia ostina e complicata come noi stessi, tema nebuloso e doloroso. C'è chi esce dall'incontro cambiato, chi stravolto, chi ha pianto, chi si è commosso, certamente non se ne rimane neutrali, smuove, scuote, sposta, è un respiro che ci aiuta, che ci fa riflettere e pensare, è utile e necessario. “Hamlet Private” è il tarlo nel tavolo, sono le domande ricorrenti, sono le porte socchiuse che abbiamo paura di riaprire, sono le scelte non affrontate, è il timore di sbagliare, ma è anche la consapevolezza di chi siamo e di chi, con impegno siamo voluti diventare, è un cammino senza fine perché non conta la meta se non ti godi il viaggio.

Viaggio è anche quello, effettivo ed interiore, connesso agli “Alberi Maestri” (testi confortevoli ma non confortanti di Sofia Bolognini) esperienza commovente  e toccante che porta lo spettatore a sentire parti nascoste, a pensarsi in relazione alla Natura circostante, non più individualista ma parte di un tutto gigantesco, infinito come la vita sulla Terra. In questo mondo mercenario e mellifluo che ci vuol far credere che siamo unici e insostituibili “Alberi Maestri” ci riconduce, anche attraverso la fatica del cammino in salita, al nostro essere piccoli, microscopici pezzi di un puzzle miracoloso che ha sulle spalle milioni e milioni di anni e che noi rischiamo di compromettere, distruggere, annientare perché miopi che non riescono a guardare oltre la punta del loro naso. Un piccolo manipolo di persone seguono un Cicerone nel bosco, ognuno ha delle cuffie (come “The Walk” dei Cuocolo/Bosetti o “Walking Therapie” del Teatro di Rifredi) nelle quali va on air un racconto che ci parla di vita e di morte ma senza tanti fronzoli poetici, ci racconta della vita degli alberi, ci fa sentire soltanto il rumore dei nostri passi e il battito del nostro cuore che si mischia al ruscello, all'uccello, alle foglie secche, agli insetti che fanno il loro giro e se ne fregano del domani vivendo il loro presente. Evidentemente l'uomo si è perso qualcosa per strada, ha pensato di essere il più furbo dell'Universo, ha pensato di poter soggiogare tutto, controllare tutto. Gli alberi sono i custodi del bosco, e il bosco è ossigeno, e l'ossigeno è la vita, la nostra dipende dagli alberi ma continuiamo ad abbatterli. La guida (Michele Losi stesso con affabilità silente e mai invadente) ci fa guardare, per molti di noi è la prima volta, da vicino un albero, ci fa sentire la corteccia, toccare le sue rughe profonde. Non siamo ai livelli hippie di abbracciare i fusti e i rami. La narrazione che si spande è sul doppio binario tra il camminare, il muoversi e lo stare immobili, ovvero quello che noi crediamo che facciano gli alberi. Anche se essi si muovono eccome, in alto, orizzontalmente si espandono, crescono, affondano con le radici. Ma noi ciechi non ce ne accorgiamo: “Fa molto

e toccante che porta lo spettatore a sentire parti nascoste, a pensarsi in relazione alla Natura circostante, non più individualista ma parte di un tutto gigantesco, infinito come la vita sulla Terra. In questo mondo mercenario e mellifluo che ci vuol far credere che siamo unici e insostituibili “Alberi Maestri” ci riconduce, anche attraverso la fatica del cammino in salita, al nostro essere piccoli, microscopici pezzi di un puzzle miracoloso che ha sulle spalle milioni e milioni di anni e che noi rischiamo di compromettere, distruggere, annientare perché miopi che non riescono a guardare oltre la punta del loro naso. Un piccolo manipolo di persone seguono un Cicerone nel bosco, ognuno ha delle cuffie (come “The Walk” dei Cuocolo/Bosetti o “Walking Therapie” del Teatro di Rifredi) nelle quali va on air un racconto che ci parla di vita e di morte ma senza tanti fronzoli poetici, ci racconta della vita degli alberi, ci fa sentire soltanto il rumore dei nostri passi e il battito del nostro cuore che si mischia al ruscello, all'uccello, alle foglie secche, agli insetti che fanno il loro giro e se ne fregano del domani vivendo il loro presente. Evidentemente l'uomo si è perso qualcosa per strada, ha pensato di essere il più furbo dell'Universo, ha pensato di poter soggiogare tutto, controllare tutto. Gli alberi sono i custodi del bosco, e il bosco è ossigeno, e l'ossigeno è la vita, la nostra dipende dagli alberi ma continuiamo ad abbatterli. La guida (Michele Losi stesso con affabilità silente e mai invadente) ci fa guardare, per molti di noi è la prima volta, da vicino un albero, ci fa sentire la corteccia, toccare le sue rughe profonde. Non siamo ai livelli hippie di abbracciare i fusti e i rami. La narrazione che si spande è sul doppio binario tra il camminare, il muoversi e lo stare immobili, ovvero quello che noi crediamo che facciano gli alberi. Anche se essi si muovono eccome, in alto, orizzontalmente si espandono, crescono, affondano con le radici. Ma noi ciechi non ce ne accorgiamo: “Fa molto  più rumore un albero che cade che mille che crescono”.

più rumore un albero che cade che mille che crescono”.

“Alberi Maestri” ci dice di prestare attenzione a tutto ciò che ci circonda, a non dare per scontato niente, a non essere arroganti con gli altri umani così come con le altre forme di vita che ci circondano, ti mette in relazione con l'intorno, ti fa sentire una parte del tutto, essere razionale in mezzo a tanti altri esseri razionali che meritano il tuo stesso rispetto. E' un ritorno alla semplicità, alle origini senza però rinnegare il nostro tempo e le sue conquiste, il progresso; non si tratta qui di abiurare la modernità. E' un piccolo pellegrinaggio che ti mette in contatto con te stesso, col chi sei, col chi c'è sotto la scorza di sovrastrutture e retaggi, sotto nozioni e futilità. Nel bosco, tra felci e ortiche, perdi il tuo status, il cognome, la professione, l'età: sei soltanto uno che cammina, che fa fatica per raggiungere un punto fuori da sé e anche, finalmente, raggiungersi, trovarsi. Il bosco è una soglia dalle apparizioni continue, dalle scoperte, dove un passo non è mai uguale all'altro, dove devi sempre essere vigile e attento, dove tutto scorre, si muove: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere occhi nuovi”, diceva saggiamente Marcel Proust. Al mondo vegetale dedichiamo sempre troppo poco del nostro tempo. E non consideriamo le radici che si “parlano” e si accarezzano sotto terra, non consideriamo che gli alberi hanno quindici sensi e non cinque come noi poveri mortali, che gli alberi vivono centinaia o anche migliaia di anni, che possono rigenerarsi. Gli alberi non hanno fretta, non fanno corse, non sono in competizione, sono lenti ma tenaci: “Mi hanno sepolto, ma quello che non sapevano, è che io sono un seme”. Dovremmo imparare dagli alberi, a non avere gerarchie, a vivere in una democrazia orizzontale. E mentre cammini, affaticato e sudato, immerso in tutta questa vita, non controlli l'orologio, non ti chiedi “Ma quanto manca?!” ma finalmente vivi, senti, ti riconnetti alle tue particelle più profonde. Campsirago è un tocco all'anima, contro ogni ego, votato al noi rifuggendo l'io.

Tommaso Chimenti 05/07/2020

Sergio Aguirre diventa Kaligola frullando Camus Shakespeare e Beckett

Nella quantità esorbitante di streaming, di dirette facebook, di drammatizzazioni dal divano di casa in pigiama o vestaglia con le luci al neon che in quest'ultimo periodo fioccavano e proliferavano, abbiamo scelto quella di Sergio Aguirre per la potenza del linguaggio, la miscelazione dei testi, l'impronta urgente, la presa diretta tra le parole e il suono, tra il senso e il significato, tra la carne che si andava toccando e l'intimità che veniva scossa, morsa, strattonata. Sono tra quelli che “il teatro non si fa online” e che “il pubblico deve essere vero, reale, tangibile” altrimenti non si può chiamare “spettacolo dal vivo”. Certo, tutto vero. D'accordo. Ma alcuni tentativi, come questo, travalicano il mezzo e arrivano comunque con una verità di spada sventrando l'oggi nella sua contemporaneità scavallando secoli e mettendo in scena sostanza viva, pulsante. E' una messa in discussione sul momento che stiamo vivendo, formale e temporale, una clausura che genera mostri asmatici e asfittici, anemici e ansiosi ma è sempre una presa di posizione forte, dura, a petto in fuori, una dimostrazione che la pandemia non schiaccia, non assorbe, non vanifica, non appiattisce tutte le energie, tutta la voglia, tutto lo sprizzare e il bisogno d'arte, di farla e di riceverla.

“Voglio la Luna – Kaligola 1” (primo studio) è un lupo che geme al satellite senza luce propria di crateri butterati, è un urlo al destino, è un gorilla che si batte i pugni sul petto nella foresta ma è anche un grido, una richiesta, una mancanza, un SOS lanciato in mare aperto e un invito ad entrare nel suo mondo, ora accogliente adesso pressante infine corrosivo e corrucciato, è un lamento increspato di risa amare e tragiche ma anche una dichiarazione d'intenti, è una tromba squillante e un rullo di tamburi, è un armiamoci e partiamo, è un respiro nell'orecchio come una scrosciante pioggia torrenziale di fine agosto, carezza che ferisce e sconquasso, clangore di catene e velluto, è un'immersione in apnea dentro il limbo, è un affacciarsi sul baratro e vedersi specchiati nel fondo del bicchiere. Da Camus, “Caligola”, “Lo Straniero” e “Il Mito di Sisifo”, aggiungendoci sprazzi di “Macbeth” e tocchi dell'“Aspettando Godot”. Camus, Shakespeare, Beckett, lo spleen, la tragedia e la sospensione dell'attesa. Il tutto realizzato in solitudine dal 26 al 30 aprile in piena quarantena Covid-19.

Non solo teatro ma a tratti una vera e propria pellicola: giacca di pelle in stile Matrix e una fuga nei garage come incipit che trabocca e frigge, sbrana, addenta, s'addentra. Una performance da vedere ma anche da ascoltare. Atmosfere cupe pece da Mad Max. Un Caligola che è prigioniero, che vorrebbe rompere le catene che lo tengono legato a quel luogo, a quella condizione-situazione, a quella costrizione; ti parla, ti guarda e ti guarda dentro, in questo tunnel fisico e corporeo ma anche metaforico ed etereo, ti scava fino in fondo, è magnetico e calamitico, dai respiri pastosi e violenti, spessi e densi. “Ho sete d'impossibile” ci dice e tutto vibra, tocca corde profonde ime. Il suo microfono e il registratore (così come la banana) ci ricordano quello beckettiano dell'“Ultimo nastro di Krapp”.

ma a tratti una vera e propria pellicola: giacca di pelle in stile Matrix e una fuga nei garage come incipit che trabocca e frigge, sbrana, addenta, s'addentra. Una performance da vedere ma anche da ascoltare. Atmosfere cupe pece da Mad Max. Un Caligola che è prigioniero, che vorrebbe rompere le catene che lo tengono legato a quel luogo, a quella condizione-situazione, a quella costrizione; ti parla, ti guarda e ti guarda dentro, in questo tunnel fisico e corporeo ma anche metaforico ed etereo, ti scava fino in fondo, è magnetico e calamitico, dai respiri pastosi e violenti, spessi e densi. “Ho sete d'impossibile” ci dice e tutto vibra, tocca corde profonde ime. Il suo microfono e il registratore (così come la banana) ci ricordano quello beckettiano dell'“Ultimo nastro di Krapp”.

“Voglio far diminuire il dolore” ti strazia. Lo senti vicino nei suoi silenzi così pesanti, catacombe e chiavi, lucchetti e sferragliamenti da Caronte. Aguirre-Caligola ti scruta fino in fondo, dittatoriale senza far prigionieri, non è consolatorio, va dritto al punto, non chiede permesso. Dentro il cunicolo dell'esistenza, nel buco del travaglio, nel gorgo del tempo che ci sradica gaddiano e materico, sudato e partecipato, si affaccia dal suo vulcano distopico, dalle cavità del suo ego, dalla fenditura dell'anima sfibrata, dalla fessura della sua latitanza, dall'orifizio del suo disincanto, un  messaggio cinico squisitamente politico, nel suo senso più alto, ed incastonato in questi tempi di repressione fisica e di contrazione economica, privata e personale. Trasognante e trasformista esce dalla finestra del suo mondo per affacciarsi al nostro così simili in questo momento; è un viaggio nel buio, un percorso frastagliato ad ostacoli, una matassa aggrovigliata di nodi, un incubo da sciogliere con l'alba, se mai arriverà. E' come un diario di bordo. Ci parla di solitudine, “Non posso accontentarmi di ricordi” sibila come un missile, è

messaggio cinico squisitamente politico, nel suo senso più alto, ed incastonato in questi tempi di repressione fisica e di contrazione economica, privata e personale. Trasognante e trasformista esce dalla finestra del suo mondo per affacciarsi al nostro così simili in questo momento; è un viaggio nel buio, un percorso frastagliato ad ostacoli, una matassa aggrovigliata di nodi, un incubo da sciogliere con l'alba, se mai arriverà. E' come un diario di bordo. Ci parla di solitudine, “Non posso accontentarmi di ricordi” sibila come un missile, è  una protesta, una ribellione soffocata: ti chiede da che parte stai, senza scorciatoie. Ci parla di vita e della condizione umana sempre compressa e contratta, parcheggiata. E' un vuoto incolmabile l'esistenza. “L'errore di tutti gli uomini è di non credere abbastanza nel teatro” ci ammonisce severo. Come non dargli ragione. L'unico rimedio è fuggire da noi stessi anche se fuori, facendoci capolino, fa paura. Sperando di vederlo dal vivo, su un palcoscenico con il pubblico in platea ad agognare nuove parole, ad immaginare ombre vive, a nutrirsi in un'altra dimensione.

una protesta, una ribellione soffocata: ti chiede da che parte stai, senza scorciatoie. Ci parla di vita e della condizione umana sempre compressa e contratta, parcheggiata. E' un vuoto incolmabile l'esistenza. “L'errore di tutti gli uomini è di non credere abbastanza nel teatro” ci ammonisce severo. Come non dargli ragione. L'unico rimedio è fuggire da noi stessi anche se fuori, facendoci capolino, fa paura. Sperando di vederlo dal vivo, su un palcoscenico con il pubblico in platea ad agognare nuove parole, ad immaginare ombre vive, a nutrirsi in un'altra dimensione.

Tommaso Chimenti

L'impossibilità della vicinanza fisica e il teatro al telefono dei Cuocolo-Bosetti

FIRENZE - Era tanto che non lo facevo. Tre mesi. Tre lunghi mesi d'astinenza. Anche se questo piccolo contatto mi ha lasciato ancora più fame di prima, ancora più voglia di prima. Novanta giorni senza uno spettacolo teatrale, senza un teatro, senza una recensione. Da starci male. Ieri l'ho fatto ed è stato come, mera illusione, tornare non tanto alla normalità quanto a respirare quell'aria familiare dell'altro che, con parole e formule e gesti e parole sue, scandaglia il tuo animo lì pronto, aperto ad accogliere il diverso. Ho visto teatro, oltre che nell'edificio-teatro, in infinite modalità, dalla strada ai castelli, le torri, le piazze, nei parchi, gli scantinati, sui fiumi, le case private ma non sono riuscito, in questi due mesi, ad abituarmi alle riprese video, agli streaming, alle letture casalinghe, alle drammatizzazioni in salotto. Il teatro senza la magia del teatro, senza il buio, senza il patto tra platea e palco, quel silenzioso e tacito accordo per il quale ognuno conosce il proprio ruolo e il proprio spazio e si dedica all'altro, recitando o ascoltando, se al teatro togli quella polvere, quel non detto, tutto quello che sta tra le righe, rimane forse il mestiere, la voce, poco più. La tecnologia poi non aiuta quell'artigianalità intrinseca nel fare e nel fruire lo spettacolo dal vivo. La distanza e la non-fisicità del momento dilata il significato e lo fa diventare uno dei tanti contenuti che passano, che affollano senza sfamare, che riempiono senza incuriosire.

Ma, come dicevo, sono tornato a teatro, o meglio a respirare, in minima parte, quell'atmosfera: l'attesa, il mistero, la scoperta di un insospettabile sipario. Chi meglio dei Cuocolo/Bosetti, che hanno fatto spettacoli in case private come nella loro, in metro, camminando per le vie, insomma in ogni luogo possibile tranne che su un palco e in teatro, poteva meglio incarnare il teatro in queste settimane magre (e lo saranno anche i mesi a venire; il teatro purtroppo, come il cinema, per gli ambienti chiusi, sarà uno degli ultimi comparti a poter ripartire; salterà anche la stagione prossima visto che ci hanno già preannunciato che ci sarà sicuramente una seconda ondata del virus nel prossimo autunno?), in questo periodo dove gli attori arrancano imbrigliati nei loro domicili senza poter lavorare e il pubblico, gli appassionati, sentono di aver perso una fetta considerevole della loro vita senza il rito della visione del palcoscenico. Avevo già assistito ad una performance simile, sempre a cura del gruppo piemontese, una decina d'anni fa al Teatro Magnolfi a Prato: “Theatre on a line” (prod. Teatro di Dioniso, stavolta organizzato dal Teatro della Tosse di Genova).

Il titolo è rimasto lo stesso ma le condizioni ambientali sono estremamente mutate dando a questa pièce contorni reali, contingenti, pressanti. La reclusione, la solitudine, la lontananza ha fatto sì che per molti di noi i pochi contatti con l'esterno fossero tv e computer mentre per quanto riguarda l'interazione sociale l'unico mezzo, per sentire e confrontarsi con parenti e amici, fosse appunto il telefono, la voce, non gli occhi ma soltanto il tono, le parole nel mezzo il filtro della “cornetta” dello smartphone. Una pièce scritta e concepita proprio per toccare le profondità dello spettatore che in quel caso abbandonava il senso della vista (non c'era niente da vedere se non una stanza all'interno di uno spazio) per affinarne altri: la memoria, il ricordo, la nostalgia e tutto quello che semplici oggetti lì a portata di mano potevano suscitare. In questo caso, visto che la scrivania non poteva essere la stessa per tutti, il canovaccio è cambiato e anche radicalmente.  E' rimasta l'attesa, l'orario preciso al quale dover comporre un numero sconosciuto, la fibrillazione del non sapere che cosa aspettarsi, il confronto uno a uno (come spesso capita negli spettacoli di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti) che può solleticare come paralizzare, può eccitare come bloccare. Perché qui lo spettacolo si fa in due proprio se l'interazione procede, se all'azione segue una reazione, se c'è un reale, effettivo scambio di idee, se la partecipazione è sentita.

E' rimasta l'attesa, l'orario preciso al quale dover comporre un numero sconosciuto, la fibrillazione del non sapere che cosa aspettarsi, il confronto uno a uno (come spesso capita negli spettacoli di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti) che può solleticare come paralizzare, può eccitare come bloccare. Perché qui lo spettacolo si fa in due proprio se l'interazione procede, se all'azione segue una reazione, se c'è un reale, effettivo scambio di idee, se la partecipazione è sentita.

Ho composto il numero, dall'altra parte la voce di Roberta, sempre indimenticabile e presente, che è calda ed emozionante, che è erotismo ma anche confessore, che è amica e amante in un distacco che non c'è di barriere azzerate, di frontiere aperte, che riesce con pochissime parole a convincerti ad entrare nella sua modalità, in una comfort zone, in un alveolo, in una parentesi dove ogni scambio resterà, dove ogni racconto cadrà, in una intimità che come sarà creata dai due protagonisti (attrice e spettatore) morirà appena la conversazione finirà. Puoi sfruttare il tuo tempo, hai a disposizione un ascolto nuovo, dall'altra parte una figura non giudicante, puoi aprirti finalmente, puoi dire. Come si fa con gli sconosciuti anche se qui, paradossalmente, si è ancora più liberi proprio perché non esiste la dimensione visiva a guardare, scrutare. Solo una voce lontana che ci porta nel mondo dei C/B fatto di sogni che presto si trasformano in incubi, il buio, le carezze oscure, il bosco, il perdersi. E il testo prende pieghe reali, collegate al momento che stiamo vivendo, all'oggi fatto soltanto di distanziamento sociale, di mancanza di contatti, di abbracci, di possibilità di spostamenti. C'è quell'imbarazzo, quella dolce, tediosa sospensione.

Mi dice: “Chiudi gli occhi” e sembra di mettere l'orecchio su una conchiglia e sentire il mare che gorgoglia lontano ma che sembra di poterlo afferrare, tenere, prendere. Anche il silenzio risuona impressionante quando la parola si esaurisce e rimani in ascolto di un niente denso. La sua voce scivola su questo tappeto di nulla che sono state queste otto settimane da gettare nel dimenticatoio, la sua voce è uno squillo pacato, un richiamo fermo ma morbido, una chiamata, un risveglio. Sono stato a teatro, non ero proprio a teatro, ma che cos'è teatro e cosa non lo è? Per mezz'ora mi è sembrato di chiudere le palpebre e avere davanti una voce che rapiva la mia concentrazione e la mia attenzione per condurmi in altre stanze della mente, in altri palazzi della fantasia, in altri corridoi dell'esistenza. Non sono stato a teatro ma è stato comunque un assaggio, un tornare a provare a camminare, un mettere il piede nell'acqua del mare per sentire se è troppo fredda, un tastare il terreno per vedere se è possibile ancora correre, un tentativo per capire quanto ti è mancato, quanto ne vorresti ancora, di quante parole ti sei inaridito, di quante storie sei mancante,  di quanto ti è stato sottratto, della voglia che non si placa, dell'inutilità dello scorrere del tempo senza l'arte (e gli artisti) che ci possono accompagnare nella nostra ricerca, senza coloro che toccano la materia e la traducono in ascolto, senza quelli che oggi chiamano i lavoratori dello spettacolo.

di quanto ti è stato sottratto, della voglia che non si placa, dell'inutilità dello scorrere del tempo senza l'arte (e gli artisti) che ci possono accompagnare nella nostra ricerca, senza coloro che toccano la materia e la traducono in ascolto, senza quelli che oggi chiamano i lavoratori dello spettacolo.

E' incalcolabile e inquantificabile la perdita di ognuno di noi per ogni teatro chiuso, per ogni spettacolo saltato e per tutti quelli che salteranno, sarà una sconfitta ogni attore e attrice che dopo questo periodo non potrà più fare il suo lavoro (stare su un palco non è soltanto un lavoro), sarà una sciagura ogni compagnia che dovrà sparire. In gioco c'è la consapevolezza dell'essere cittadino, della polis, la formazione, l'informazione, l'abbeverarsi senza sentirsi mai sazi. Il teatro manca a tutti anche a coloro che ancora non sanno che gli sta mancando. Se ne accorgeranno.

Tommaso Chimenti 05/05/2020

“Che cosa ti manca del teatro?”: il Teatro al tempo del coronavirus

Mi manca il teatro

mi manca quando si spengono le luci

mi manca la prima battuta dell'attore

mi manca l'odore delle sedie

mi manca il loro rumore quando scricchiolano

mi manca il vicino di poltrona che sbuffa

mi mancano anche i cellulari accesi

mi mancano i colpi di tosse

mi mancano le caramelle scartate e le suonerie che trillano

mi mancano gli applausi alla fine

mi manca la commozione

mi manca il foyer che pullula e tintinna

mi mancano le strette di mano

mi manca la maschera che ti strappa il biglietto e ti sorride

mi mancano gli occhi dell'attore che mi indagano

mi manca quando la parola si fa corpo

mi mancano i respiri dell'attore, le pause che mi accolgono, le sospensioni che mi prendono

mi manca l'odore del palco

mi mancano le luci che ti abbagliano

mi manca la continua lotta tra il buio e la luce

mi manca il momento in cui comincia e non sai dove ti porterà

mi manca stare al buio con degli sconosciuti, tutti concentrati su qualcosa che sta accadendo davanti ai nostri occhi

mi manca il qui e ora

mi manca il senso di comunità

mi manca il coinvolgimento

mi manca il parlarne dopo, nei giorni a seguire

mi mancano le domande, le riflessioni che il teatro fa rimbalzare nella mia vita

mi manca l'odore del pubblico

mi mancano i cappotti sulle gambe

mi manca quell'attimo esatto quando sta per cominciare lo spettacolo, il preciso momento quando la vita si ferma, quando la vita s'accende

mi  mancano le energie sotterranee, le vibrazioni nascoste che riescono a fluire invisibili dalla scena alla platea

mancano le energie sotterranee, le vibrazioni nascoste che riescono a fluire invisibili dalla scena alla platea

mi manca l'urto deflagrante dell'essere compresenti all'accadere

mi manca una parte di me

mi manca l'appuntamento, come con un amante che si allontana

mi manca l'urgenza, l'adrenalina, il silenzio

mi mancano i sorrisi e le lacrime

mi manca l'imperfezione, la scintilla d'umanità, lo stare assieme

mi manca l'incontro e lo scontro,

senza teatro mi manca la vista

mi manca il permettermi di uscirne trasformato

mi manca la comunanza e la vicinanza

mi manca il dimenticarmi di me e l'immergermi completamente

mi manca l'impossibile che il teatro rende possibile

mi manca il teatro come scusa, come pretesto e come funzione

senza teatro mi manca il miracolo di sentirsi vivi

mi manca il teatro e ho fame, e ho sete

mi manca il noi

mi manca la catarsi, il rito laico collettivo che ogni volta prende forma

mi manca l'immaginare guardando, il pensare vedendo

mi manca la magia e la semplicità dell'artigianalità

mi manca il vuoto che si riempie

mi manca il contatto, gli sguardi,

mi manca l'aria

mi manca il Teatro, con la maiuscola, perché è la cosa che si avvicina di più alla Vita

mi manca la carne esposta, la lezione senza veli, l'audacia del rischio,

mi manca lo stare, insieme e separati allo stesso tempo

mi manca la cerimonia

mi mancano le chiacchiere inutili attorno al teatro

mi manca l'eccitazione dell'inizio

mi manca la vita rappresentata

mi manca la gioia della rivolta

mi manca il teatro. Tutto.

Mi manca il luogo fisico del teatro,

mi manca chi lo fa, chi lo abita, chi assiste. Tutto quel mondo che gli gira intorno.

Grazie a tutti coloro che hanno risposto alla mia domanda: “Che cosa ti manca del teatro?”. Perché il teatro è di chi lo coglie, è di chi ne ha bisogno, il teatro sono le persone che lo frequentano, che lo vivono, che lo amano.

“Il teatro è uno squalo, vive finché si muove” (Riccardo Ventrella, parafrasando “Io e Annie”).

Tommaso Chimenti

12/03/2020

"Sospetti": è abuso di potere interrogare un sospetto?

MILANO – Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Giulio Regeni, Giuseppe Pinelli, Stefano Cucchi, Jamal Khashoggi, Patrick George Zaky, Aldo Bianzino, Niki Aprile Gatti, Stefano Brunetti, Riccardo Rasman, Marcello Lonzi, Carmelo Castro. Non è una formazione calcistica ma solo alcuni casi (i più eclatanti mediaticamente, chissà quanti ce ne sono nascosti e celati tra le pieghe delle carte processuali o insabbiati dalla burocrazia) di cittadini, rei o meno, che, entrati in caserme o questure con le proprie gambe, ne sono usciti su una barella pronti per l'obitorio. Quello Stato che, proprio perché sei in stato di fermo e di custodia, dovrebbe “proteggerti” all'interno delle mura sicure della Legge. Proprio su una storia analoga alle vicende di casa nostra succitate, “tratto da una storia vera” che è capitata, capita e capiterà a qualsiasi latitudine (in questa lista potremmo metterci anche Gesù), il regista Bruno Fornasari (al quale piace mettere le mani nei bubboni roventi della nostra società e al quale le drammaturgie semplici e facili proprio non interessano) ha tradotto e diretto il testo “S.U.S.” che qui da noi è diventato “Sospetti”. Testo della fine degli anni '70 dell'autore, scrittore e giornalista inglese  Barrie Keeffe (da poco scomparso), e che i Filodrammatici già misero in scena nel 2011.

Barrie Keeffe (da poco scomparso), e che i Filodrammatici già misero in scena nel 2011.

Ma i tempi sono rimasti comunque difficili e il pezzo è e resta necessario per molti aspetti. Le persone, i cittadini si sentono insicuri e un giro di vite da parte delle forze dell'Ordine è sempre preso con più di un sollievo: metteteci la grande affluenza di persone che non hanno niente che arrivano da Paesi del Terzo Mondo ed alle quali viene dato tutto (il che crea squilibrio e disordine sociale), mettiamoci il buonismo strisciante per il quale il far rispettare le regole e le leggi sia fascista e di destra, mettiamoci il garantismo infinito e a volte esasperante, allora sembra che il comune cittadino (onesto) non abbia più armi per difendersi e speri sempre nella Polizia non tanto per avere giustizia, ordine, pulizia e rispetto delle regole né tanto meno vendetta, ma per poter vedere garantiti i propri diritti. In molte città italiane l'insicurezza è palpabile e il comune cittadino è senza scudi di fronte all'illegalità e alla microcriminalità, non sa come difendersi: il pensiero che però esistano le forze di polizia che, forse anche con il cosiddetto “lavoro sporco”, compiano indagini in quella parentesi di sottobosco, è un dato che da una parte rasserena e dall'altro protegge e salva in termini pratici.

Un giamaicano-inglese viene arrestato senza una prova certa, soltanto con una serie di indizi (razzisti?) a suo carico. Viene condotto in questura in compagnia di due poliziotti: vogliono che confessi l'omicidio della moglie trovata insanguinata in casa mentre lui era al pub. Non c'è solo questo: c'è degrado, c'è il sussidio che questa famiglia ottiene ogni mese, c'è un'illegalità di fondo, tre figli e un quarto in arrivo tutti a carico dello Stato e delle tasse dei contribuenti, c'è anche il senso di sconfitta e impotenza delle istituzioni e dei cittadini, la stanchezza verso questi grandi ed ampi strati della società che non fanno niente per migliorare, legalmente, la propria situazione ma attendono il reddito di cittadinanza o l'espediente che può capitare per racimolare qualche soldo, spesso in maniera non così onesta.

Il  tema è: può la Polizia, ne ha facoltà e dovere, di fermare e portare in un luogo sicuro per un interrogatorio persone sospette? “S.U.S.” infatti significa Suspect Under Suspicion, un sospetto che è oggetto di sospetto, un sospetto preventivo (che molte volte è fondamentale) senza aspettare di arrivare al crimine e al reato ma cercando, navigando a vista nelle acqua sporche e fangose della criminalità, di proteggere e intercettare prima i possibili autori di delitti e infrazioni. Per far questo ci vogliono poliziotti e investigatori svegli e vigili e non ingabbiati dai lacci e laccioli delle carte bollate e della burocrazia. L'abuso di potere è sempre paventato. Ovviamente, dall'altro lato, una persona in stato di fermo non può e non deve assolutamente rischiare l'incolumità fisica (figuriamoci il decesso) durante un interrogatorio. Il confine è labile, il terreno scivoloso. Forse la società civile vuole essere sicura senza sapere che cosa avviene nel retrobottega dell'intelligence, negli scantinati della giustizia, nei bassifondi della ricerca dei colpevoli. Perché, parliamoci chiaro, la guerra è impari tra le forze dell'Ordine (e quindi gli onesti cittadini) e le organizzazioni criminali, compresa la microcriminalità che crea insicurezza e paura sociale. I cittadini chiedono il rispetto delle leggi e la certezza della pena ma spesso, quando la polizia riesce a prendere i colpevoli, i giudici li rimettono in libertà il giorno dopo. Da una parte c'è chi ha tutto da perdere e dall'altra chi non ha niente da perdere.

tema è: può la Polizia, ne ha facoltà e dovere, di fermare e portare in un luogo sicuro per un interrogatorio persone sospette? “S.U.S.” infatti significa Suspect Under Suspicion, un sospetto che è oggetto di sospetto, un sospetto preventivo (che molte volte è fondamentale) senza aspettare di arrivare al crimine e al reato ma cercando, navigando a vista nelle acqua sporche e fangose della criminalità, di proteggere e intercettare prima i possibili autori di delitti e infrazioni. Per far questo ci vogliono poliziotti e investigatori svegli e vigili e non ingabbiati dai lacci e laccioli delle carte bollate e della burocrazia. L'abuso di potere è sempre paventato. Ovviamente, dall'altro lato, una persona in stato di fermo non può e non deve assolutamente rischiare l'incolumità fisica (figuriamoci il decesso) durante un interrogatorio. Il confine è labile, il terreno scivoloso. Forse la società civile vuole essere sicura senza sapere che cosa avviene nel retrobottega dell'intelligence, negli scantinati della giustizia, nei bassifondi della ricerca dei colpevoli. Perché, parliamoci chiaro, la guerra è impari tra le forze dell'Ordine (e quindi gli onesti cittadini) e le organizzazioni criminali, compresa la microcriminalità che crea insicurezza e paura sociale. I cittadini chiedono il rispetto delle leggi e la certezza della pena ma spesso, quando la polizia riesce a prendere i colpevoli, i giudici li rimettono in libertà il giorno dopo. Da una parte c'è chi ha tutto da perdere e dall'altra chi non ha niente da perdere.

Basta guardare i dati delle carceri italiane (numeri e statistiche al 31 gennaio 2020, fonte: giustizia.it): sui quasi 61.000 ospiti delle carceri italiane, 20.000 sono stranieri tra i quali spicca il 12% dall'Albania, il 18.5% dal Marocco, il 10% dalla Tunisia, il 12% dalla Romania, l'8.5% dalla Nigeria. Se gli stranieri in Italia sono 5 milioni e 200 mila (dati del 2019) dobbiamo fare una semplice equazione: ovvero un terzo del totale dei carcerati proviene da un dodicesimo della popolazione totale. Lo squilibrio è evidente, salta agli occhi. Quindi, come nel caso della piece, la Suspect under Suspicion, in vigore in Gran Bretagna negli anni '70-'80, era una norma preventiva per proteggere la maggioranza dei cittadini.

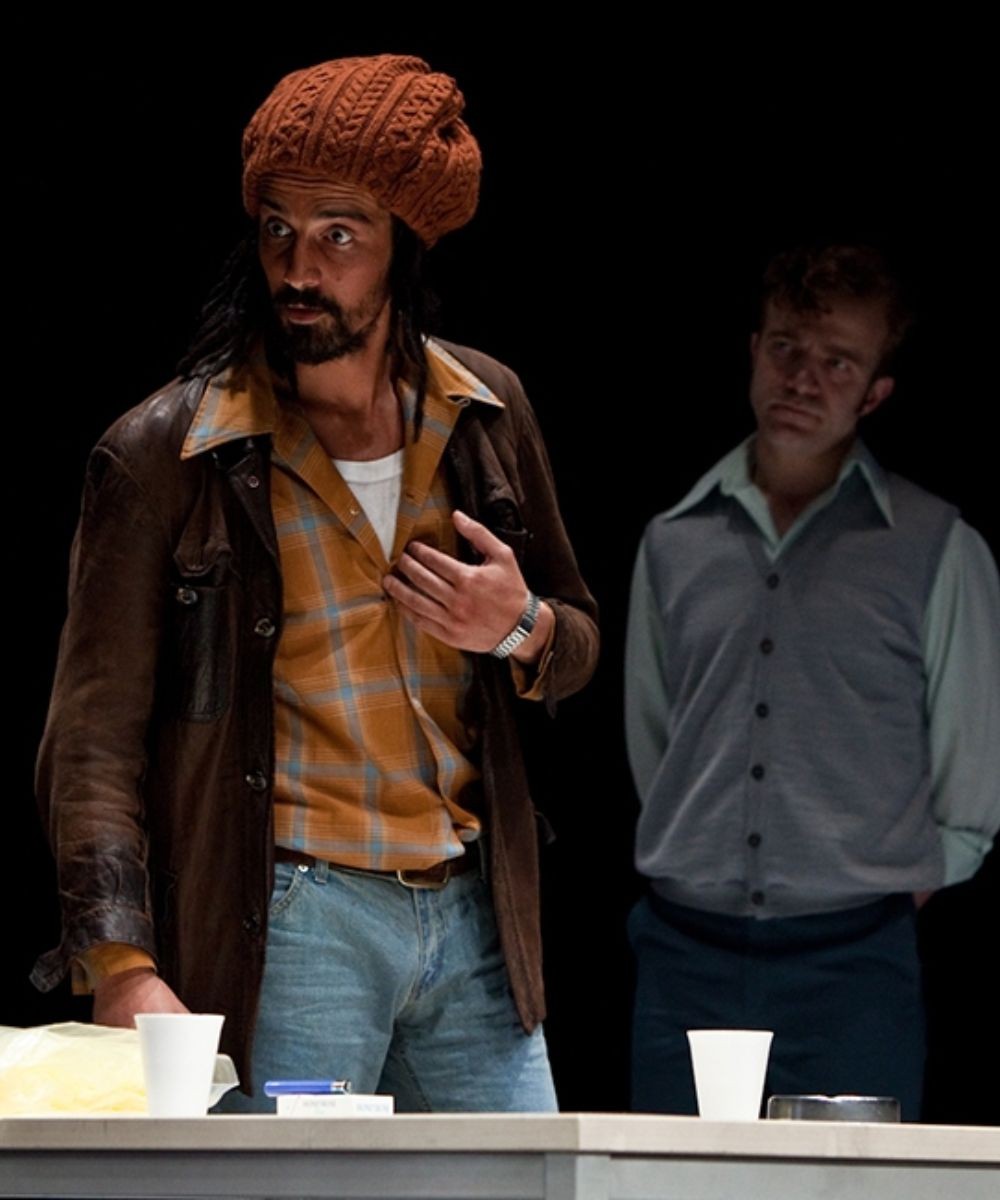

All'interno di questa questura due rappresentanti delle forze dell'Ordine, il cosiddetto “poliziotto buono” (Emanuele Arrigazzi, efficace e cinico, severo e rassicurante, lucido)  e il “poliziotto cattivo” (Umberto Terruso, quello che si “sporca le mani”, diretto e muscolare: formano un bel duo affiatato con ritmo in un'alternanza di ruoli e cambi di registro repentini) interrogano il sospettato numero uno per la morte di una donna, il marito (Tommaso Amadio con dreadlocks, il lato debole del triangolo sulla scena, sempre credibile e pieno, in parte, immerso). Certamente non stiamo trattando di Lombroso né di razzismo come invece l'autore vuole farci intendere in maniera politicamente scorretta e strumentalizzando la vicenda: in questo caso, anche se la legge S.U.S. dava adito e diritto di poter fermare qualsiasi possibile sospetto senza alcuna chiara incriminazione, viene condotto in caserma il coniuge, pronta e certa risposta (certo la più facile e semplicistica, ma si parte sempre da quella) alla gravità e alla contingenza accaduta (e la cosa appare plausibile: nella maggior parte dei casi di femminicidio l'autore del delitto è il coniuge o il compagno). Ma è anche una notte particolare, una notte elettorale dove la destra potrà portare via molti seggi alla sinistra (ci ha

e il “poliziotto cattivo” (Umberto Terruso, quello che si “sporca le mani”, diretto e muscolare: formano un bel duo affiatato con ritmo in un'alternanza di ruoli e cambi di registro repentini) interrogano il sospettato numero uno per la morte di una donna, il marito (Tommaso Amadio con dreadlocks, il lato debole del triangolo sulla scena, sempre credibile e pieno, in parte, immerso). Certamente non stiamo trattando di Lombroso né di razzismo come invece l'autore vuole farci intendere in maniera politicamente scorretta e strumentalizzando la vicenda: in questo caso, anche se la legge S.U.S. dava adito e diritto di poter fermare qualsiasi possibile sospetto senza alcuna chiara incriminazione, viene condotto in caserma il coniuge, pronta e certa risposta (certo la più facile e semplicistica, ma si parte sempre da quella) alla gravità e alla contingenza accaduta (e la cosa appare plausibile: nella maggior parte dei casi di femminicidio l'autore del delitto è il coniuge o il compagno). Ma è anche una notte particolare, una notte elettorale dove la destra potrà portare via molti seggi alla sinistra (ci ha  ricordato la notte tra il 20 e 21 luglio 2001 a Genova per il G8) e la Polizia, continuamente vessata (per pochi euro al mese) da migliaia di ladri, spacciatori, scippatori, sente in quella notte che il vento sta cambiando e ha una rivalsa: “E' arrivato il tempo che torniamo a fare i poliziotti e non gli infermieri”.

ricordato la notte tra il 20 e 21 luglio 2001 a Genova per il G8) e la Polizia, continuamente vessata (per pochi euro al mese) da migliaia di ladri, spacciatori, scippatori, sente in quella notte che il vento sta cambiando e ha una rivalsa: “E' arrivato il tempo che torniamo a fare i poliziotti e non gli infermieri”.

Certo c'è cattiveria e zero empatia da parte dei due investigatori nei confronti dell'accusato (che finisce, innocente, dentro un incubo kafkiano nel quale è preda impotente) ma è comprensibile e capibile. L'atmosfera è dura e crudele, cruenta e fredda, piena di pregiudizi, provocazioni e atteggiamenti persecutori. La sua libertà è limitata ma perché c'è un caso di forza maggiore e in quei casi la Polizia usa le sue “armi”, e le maniere forti, per arrivare (questo non dovrebbe travalicare) alla scoperta della verità nei tempi più rapidi possibili. Le regie di Fornasari ti mettono sempre con le spalle al muro e ti dicono/chiedono, scuotendoti, di prendere posizione, di essere attivo e dire e sostenere da che parte stai. Un teatro che divide, un pugno nello stomaco che però fa prendere coscienza e rende minimamente più consapevoli gli spettatori. In questo caso, meglio chiamarli cittadini. Tra giusto esercizio del potere ed abuso di potere a volte la distanza è brevissima.

Tommaso Chimenti

"Morte di un commesso": viaggio immobile di esistenze grigie

PADOVA – Tenerezza e frustrazione, impotenza e pietà sono i sentimenti che si alternano tra le righe, tra le scene, tra le battute e le parole, calde e ciniche, vicine e così gelide, di “Morte di un commesso viaggiatore”. Grandi registi e grandi interpreti hanno affrontato, fin dal 1949 (fu Premio Pulitzer per la drammaturgia), data del debutto, questo grande affresco americano portatore di valori e carico di riflessioni, antropologiche, sociali e politiche: da Elia Kazan, primo regista, a, in Italia, Luchino Visconti, così come grandi attori hanno condiviso corpo e voce con quella del protagonista, Willy Loman, da Paolo Stoppa a Tino Buazzelli, da Enrico Maria Salerno a Umberto Orsini, da Eros Pagni fino a questo miracoloso Alessandro Haber.

Da Arthur Miller, qui tradotto da Masolino D'Amico, per la regia hopperiana di Leo Muscato (prod. Teatro Stabile del Veneto, Goldenart, Teatro Stabile Bolzano), “Morte di un commesso” è una continua ferita aperta che non accenna a rimarginarsi, imputridita, calcificata, sedimentata ma ancora capace di aprire tagli e squarci nella carne corrosa dal sale sparso sopra come zucchero a velo su una torta della domenica. E' la famiglia l'alveolo, l'antro che ci forma, ci piega e ci piaga, che ci modella e plasma, che ci tiene su dritti ma che ci schiaccia, che ci eleva ma che può anche comprimerci tra i tanti scheletri nell'armadio, metterci nel buio, confinarci a ruoli e personaggi e non comprenderci come persone. Nella famiglia sta l'incipit e la conclusione, la potenzialità dell'individuo e il suo ripiegamento in carcassa, l'afflosciarsi su se stesso, l'implodere tra sensi di colpa e impossibilità ad essere quello che altri avrebbero voluto che fossimo. E' in questo solco, potente e lancinante, abrasivo e ferente, in questa bolla di sapone acida e porosa, che si sviluppa questo canto tragico esposto all'esplosione dei sentimenti più acuti ed accesi, passando dalla gioia sconfinata alla tristezza più iraconda, dall'esaltazione più effimera e acerba alla depressione più arcigna. E' un'altalena dai grandi sbalzi, montagne russe che destabilizzano e non lasciano appigli né punti di riferimento per potersi salvare dai graffi, dalle lacrime.

Un  uomo e la sua famiglia, tutto quello che ha e tutto quello che ha fatto, che è riuscito a mettere al mondo. Il sogno americano che si sfalda e si sfascia sotto ai suoi occhi, il volere è potere che si sgretola, si macera, si tritura diventando polvere, parole e chiacchiere, slogan buoni per colpire ma che non hanno solidità. Il vecchio venditore (un Haber gigantesco che riesce a far passare, in un incredibile stato di grazia, quell'irraccontabile senso di spaesamento) che non riesce più a vendere, deluso, colpito, affranto, distrutto, disfatto, stanco con il mondo là fuori che è cambiato senza che se ne accorgesse, quel mondo che non lo riconosce più, quel mondo che gli ha tolto la dignità di un ruolo sociale. E come in uno specchio questa condizione verso gli altri intorno viene rispecchiata anche all'interno del suo nucleo, quel suo nido che ha sempre creduto potesse essere ovatta e paracadute ai drammi che accadevano fuori dalla porta di casa. Un uomo annullato, arreso e sconfitto, frustrato e insoddisfatto, che ha riposto le sue speranze di grandezza nei due figli, uno donnaiolo, l'altro “fallito” girovago irrequieto in una società

uomo e la sua famiglia, tutto quello che ha e tutto quello che ha fatto, che è riuscito a mettere al mondo. Il sogno americano che si sfalda e si sfascia sotto ai suoi occhi, il volere è potere che si sgretola, si macera, si tritura diventando polvere, parole e chiacchiere, slogan buoni per colpire ma che non hanno solidità. Il vecchio venditore (un Haber gigantesco che riesce a far passare, in un incredibile stato di grazia, quell'irraccontabile senso di spaesamento) che non riesce più a vendere, deluso, colpito, affranto, distrutto, disfatto, stanco con il mondo là fuori che è cambiato senza che se ne accorgesse, quel mondo che non lo riconosce più, quel mondo che gli ha tolto la dignità di un ruolo sociale. E come in uno specchio questa condizione verso gli altri intorno viene rispecchiata anche all'interno del suo nucleo, quel suo nido che ha sempre creduto potesse essere ovatta e paracadute ai drammi che accadevano fuori dalla porta di casa. Un uomo annullato, arreso e sconfitto, frustrato e insoddisfatto, che ha riposto le sue speranze di grandezza nei due figli, uno donnaiolo, l'altro “fallito” girovago irrequieto in una società  dove per avere successo ed essere felice come persona devi necessariamente fare soldi, primeggiare, comandare. Sono gli anni '50 americani, quelli di Happy Days, quelli della casetta con il giardino e la macchina parcheggiata fuori, quelli del boom dopo le Grandi Guerre Mondiali ma che, come contrappasso e come girandola, tornano come metafora a susseguirsi nei decenni di costruzione di un modello e di disgregamento nelle generazioni successive. Viene in mente anche, con i dovuti distinguo, anche “Pastorale americana” di Philip Roth: una generazione che vuole passare i suoi valori acquisiti con fatica ad una prole che protesta per avere una sua identità ed autonomia.

dove per avere successo ed essere felice come persona devi necessariamente fare soldi, primeggiare, comandare. Sono gli anni '50 americani, quelli di Happy Days, quelli della casetta con il giardino e la macchina parcheggiata fuori, quelli del boom dopo le Grandi Guerre Mondiali ma che, come contrappasso e come girandola, tornano come metafora a susseguirsi nei decenni di costruzione di un modello e di disgregamento nelle generazioni successive. Viene in mente anche, con i dovuti distinguo, anche “Pastorale americana” di Philip Roth: una generazione che vuole passare i suoi valori acquisiti con fatica ad una prole che protesta per avere una sua identità ed autonomia.

Si sente tangibile il peso rancido della sconfitta, esistenziale quanto lavorativa, di questa felicità scambiata per il conto in banca, della domanda se sia più nobile lavorare per vivere o vivere per lavorare. Il padre si racconta, per autoconvincersi, una storia fatta di successi e trionfi, soldi e soddisfazioni, un'autorappresentazione del reale che non trova fondamento nella realtà, purtroppo scalcinata e traballante. Un padre “bipolare” che passa dall'autocommiserazione all'autoesaltazione, che si dà forza attraverso le bugie che si è sempre detto. E' un uomo irrisolto, squallido, piccolo, misero e miserabile, una nullità, vuoto, arido, umiliato, triste, grigio come i suoi abiti, che non riesce a reagire, in cerca di perdono dopo una vita-Purgatorio fatta di impossibilità, di preoccupazioni, di agitazioni, di palpitazioni quotidiane, che confonde i piani miscelando verità e false illusioni, quello che è accaduto e quello che avrebbe voluto fosse accaduto.

In questo nucleo, padre, madre e due figli, c'è una guerriglia più lacerante e distruttiva, che è quella tra il capofamiglia e il primogenito (Alberto Onofrietti ha il phisique du role di Biff, ed esprime impotenza e rassegnazione, dannazione e consapevolezza, passione e compassione), quello che poteva rialzare le sorti della famiglia, farla balzare alle cronache, ambire all'agognato successo, al riconoscimento sociale, alla ricchezza, quello che avrebbe potuto, tramite lo sport nazionale, il football, far fare quello scatto e scarto in avanti raggiungendo quel sogno americano attraverso il merito e le qualità individuali. Ma i dettagli, spesso, dividono chi ce l'ha fatta e chi al limite può aggregarsi ad ingrassare le grandi fila degli scontenti, dei secondi, del quasi, del forse: in una certa realtà o sei leader o vieni  schiacciato. Ed è come se il commesso viaggiatore, vivendo perennemente nel passato, nel ricordo di quello che avrebbe potuto essere e non è stato, rinfacciasse al figlio le possibilità gettate al vento, le occasioni stracciate e buttate via, scartate come carta di caramella.

schiacciato. Ed è come se il commesso viaggiatore, vivendo perennemente nel passato, nel ricordo di quello che avrebbe potuto essere e non è stato, rinfacciasse al figlio le possibilità gettate al vento, le occasioni stracciate e buttate via, scartate come carta di caramella.

Fondamentale per tratteggiare la figura dei tre uomini, testosteronici e decisionisti, è il ruolo della madre (Alvia Reale toccante che gioca sui toni dei silenzi, dei non detti, sulla sottrazione, sul respiro in levare, sul togliere) che, in definitiva, tiene insieme i pezzi della famiglia, fa da collante, seppur sfiduciata e senza speranza, riesce sempre a tenere botta, a non lasciarsi cadere ed andare alla depressione, mantenendo la calma pur nell'ansia, senza mai dare o aggiungere altre preoccupazioni a quel gruppo che ha coltivato, condiviso, cresciuto, tirato su e che adesso non è bastone della vecchiaia, non è supporto o aiuto: vite bruciate e arenati nel pensiero di quello che sarebbe stato, caduti nelle sabbie mobili senza aver reagito.

Se Haber-Willy è Ulisse, ormai vecchio e improduttivo, Reale-Linda è Penelope che vuole tenere, faticosamente nell'apparente facciata di felicità finta dei sorrisi falsi, insieme tutti i pezzi di questa famiglia che si racconta bugie per sopravvivere a se stessa, nel postporre e rimandare i problemi senza mai affrontarli. Ma potremmo trovare anche una parabola-metafora legata a Collodi con Willy che potrebbe essere un Pinocchio ingenuo, Linda la Fatina, i due figli, Biff e Happy il Gatto e la Volpe. “Morte di un commesso viaggiatore” è un gorgo, una spirale, ed è come se ci dicesse che i nodi vengono al pettine, che tutto scorre ma tutto torna, che si raccolgono i frutti se si è ben seminato, che non bisogna pensare, con rancore straziante autopunendosi, ai treni persi, che le grandi aspettative generano grandi delusioni e fallimenti, che le domande inevase ritornano con ancora più forza dirompente, che i quesiti non affrontati nel passato torneranno, se non presi di petto, a rabbuiare il presente ed il futuro quando ormai sarà impossibile cambiare il corso ed il destino delle cose, che l'ipocrisia (“Non ci siamo mai detti la verità in questa casa”, “Sono anni che ci raccontiamo bugie”) distrugge e demolisce, che le colpe dei padri ricadono sui figli come quelle dei figli cadono sui genitori. Non c'è commiserazione.

nell'apparente facciata di felicità finta dei sorrisi falsi, insieme tutti i pezzi di questa famiglia che si racconta bugie per sopravvivere a se stessa, nel postporre e rimandare i problemi senza mai affrontarli. Ma potremmo trovare anche una parabola-metafora legata a Collodi con Willy che potrebbe essere un Pinocchio ingenuo, Linda la Fatina, i due figli, Biff e Happy il Gatto e la Volpe. “Morte di un commesso viaggiatore” è un gorgo, una spirale, ed è come se ci dicesse che i nodi vengono al pettine, che tutto scorre ma tutto torna, che si raccolgono i frutti se si è ben seminato, che non bisogna pensare, con rancore straziante autopunendosi, ai treni persi, che le grandi aspettative generano grandi delusioni e fallimenti, che le domande inevase ritornano con ancora più forza dirompente, che i quesiti non affrontati nel passato torneranno, se non presi di petto, a rabbuiare il presente ed il futuro quando ormai sarà impossibile cambiare il corso ed il destino delle cose, che l'ipocrisia (“Non ci siamo mai detti la verità in questa casa”, “Sono anni che ci raccontiamo bugie”) distrugge e demolisce, che le colpe dei padri ricadono sui figli come quelle dei figli cadono sui genitori. Non c'è commiserazione.

Tommaso Chimenti

"Saul", Gionata, David: ed io tra di voi

GENOVA – E' un gioco di incastri pericolosi, di relazioni adesso segrete ora palesi, quelle che intercorrono tra questi tre personaggi, tutti al maschile, tre lati dello stesso triangolo, tre spigoli, tre angoli dello stesso poligono. Saul, il Re, Gionata, il Figlio, David, il consigliere (potrebbe essere lo Spirito Santo) creano impasto e separazione, si uniscono e si allontanano, si amalgamano per poi prendere le distanze, si abbracciano per poi dichiararsi guerra, come atomi che prima si attraggono per infine respingersi. Un “Saul” molto giovane e contemporaneo, quasi un concerto, questa produzione del Teatro della Tosse (insieme ad Arca Azzurra e Teatro I, in collaborazione con Amat) e che ha ottenuto la menzione speciale alla Biennale di Venezia 2018 all'interno  del concorso per registi under 30.

del concorso per registi under 30.

La regia di Giovanni Ortoleva (cura anche la drammaturgia insieme a Riccardo Favaro) va nettamente in questa direzione, rinfrescando, ripulendo, creando una patina moderna e godibile ad un classico senza tempo: Re Saul delegittimato ed attorniato dal Figlio Gionata, suo punching ball preferito, viene calmato dal giovane David (Alessandro Bandini eclettico, spumeggiante: sentirete ancora parlare molto di lui, è il vero protagonista del terzetto) che diviene l'ago della bilancia, adesso si sposta e diventa indispensabile per il Padre, ora pende e si flette verso la grande amicizia con il Figlio. Si parla di possesso, di gelosia, di voglia di avere, di desiderio e bramosia. Si parla di viscere e carne, di sentimenti forti in un magma esplosivo e vivido che ha a che fare con l'amore, con l'affetto ma anche con l'avidità, con la cupidigia, con la smania, invidia e gelosia, con l'irrefrenabile ingordigia, che si miscela con l'impazienza, con l'ansia, con l'insoddisfazione, con la concitazione, con l'esasperazione: “Ogni uomo uccide le cose che ama o ne viene ucciso”. E' un testo tattile e materico che lo puoi toccare, le cui frasi le potresti mordere, i cui dialoghi sono solidi e marmorei.

Saul (Marco Cacciola sempre una sicurezza d'esperienza) è un regnante sul viale del tramonto, se ne sta in panciolle ma senza riposare, accappatoio e birra a guardarsi vecchi film mentre Gionata è il figlio schiacciato dalla gigantesca figura paterna, al quale non sa rispondere e dal quale viene immancabilmente vessato ed umiliato per la sua inferiorità. A rompere questo ménage, ormai cristallizzato e fisso nel tempo, questo rapporto malato tra sadico e masochista, arriva a gamba tesa a spezzare questo delicato equilibrio David che fronteggia il primo, facendolo innamorare, e carezza il secondo, facendolo capitolare. Per interesse, per passione o per natura, sta di fatto che David capisce di che cosa hanno bisogno entrambi gli antagonisti proponendo loro quello che non hanno mai avuto: i rifiuti a Saul, gli abbracci amorevoli a Gionata. Peccato però che si forzi troppo la mano sul rapporto omosessuale dei tre, o meglio di David con Padre e Figlio (Federico Gariglio puntuale, accorto e necessario anche nei ruoli di narratore e cucitore tra le scene, voce fuori campo e regista sul palcoscenico), sminuendo da una parte e limitando dall'altra la potenza della riflessione facendo apparire David come un arrampicatore sociale che attraverso affetto mercenario e sesso spiccio riesca a raggiungere le vette del successo e non per talento o meriti particolari se non, appunto, doti fisiche e approcci ambigui.

puntuale, accorto e necessario anche nei ruoli di narratore e cucitore tra le scene, voce fuori campo e regista sul palcoscenico), sminuendo da una parte e limitando dall'altra la potenza della riflessione facendo apparire David come un arrampicatore sociale che attraverso affetto mercenario e sesso spiccio riesca a raggiungere le vette del successo e non per talento o meriti particolari se non, appunto, doti fisiche e approcci ambigui.