"Yorick", l'altra parte di Amleto: due facce della stessa medaglia

ROMA – Prima o poi era inevitabile che accadesse: ovvero che Leviedelfool (scritto tutto attaccato altrimenti il duo di stanza nel borgo di Calcata si infastidisce) si gettassero, anima e cervello, sul “fool” per eccellenza, quel “Yorick” (prod. Teatro della Toscana) citato senza avere un corpo, il cui teschio, fin dalla notte dei tempi teatrali moderni, è identificazione con il famoso monologo di Amleto, quell'“essere o non essere” recitato e abusato nei peggiori incubi con calzamaglia e appunto cranio scarnificato in mano, voce impostata, pomposa, sguardo impomatato, Shakespeare old style in versione polverosa e stantia. “Fool” che per assonanza sembra “folle” quando il suo significato ci racconta intimamente altro: non è chi è pazzo ma chi lo fa, chi è sopra le righe, ma anche chi inganna, scherza, imbroglia (quello che fanno gli attori sul palco), il buffone, il giullare, sempre in pericoloso equilibrio tra la verità e la stranezza. Il fool-Yorick, visto con le retine di Simone Perinelli e Isabella Rotolo, è molto lucido (anche se la sua visione è da sottoterra, paragonabile al clown di It di Stephen King che esce dalla botola o dalle fogne), talmente consapevole del proprio spazio nel mondo, del proprio corpo, reale o immaginifico, del proprio tempo, ormai andato e qui, dal teatro, reso eterno e immortale.

Yorick (visto al Teatro India all'interno della rassegna Teatri di Vetro, diretta da Roberta Nicolai che ha selezionato sette diversi artisti con una doppia fase, spettacolare e dialettica e, cosa interessante, in quest'ultima ha tentato di portare alla luce tutti i materiali, i processi, le parole che le compagnie non sono riuscite a far confluire nel prodotto finale, nella piece) è un pretesto per parlare di Amleto. Yorick arriva dopo altri monologhi, o meglio personalissime rivisitazioni linguistiche, di Perinelli incentrati su Pinocchio, Ulisse e Don Chisciotte, monologhi che alterna a spettacoli d'ensemble come “Made in China” o “Heretico”, mentre il prossimo step saranno “Le Baccanti”. Yorick rinasce dalle sue ceneri come araba fenice, c'è nell'evocazione e al tempo stesso manca perché è l'unico personaggio amletiano che non ha mai parola ma, insieme al Principe di Danimarca, è una delle figure più ricordate e che sono più passate all'uso comune, al senso collettivo culturale stratificato.

Yorick (visto al Teatro India all'interno della rassegna Teatri di Vetro, diretta da Roberta Nicolai che ha selezionato sette diversi artisti con una doppia fase, spettacolare e dialettica e, cosa interessante, in quest'ultima ha tentato di portare alla luce tutti i materiali, i processi, le parole che le compagnie non sono riuscite a far confluire nel prodotto finale, nella piece) è un pretesto per parlare di Amleto. Yorick arriva dopo altri monologhi, o meglio personalissime rivisitazioni linguistiche, di Perinelli incentrati su Pinocchio, Ulisse e Don Chisciotte, monologhi che alterna a spettacoli d'ensemble come “Made in China” o “Heretico”, mentre il prossimo step saranno “Le Baccanti”. Yorick rinasce dalle sue ceneri come araba fenice, c'è nell'evocazione e al tempo stesso manca perché è l'unico personaggio amletiano che non ha mai parola ma, insieme al Principe di Danimarca, è una delle figure più ricordate e che sono più passate all'uso comune, al senso collettivo culturale stratificato.

Yorick esiste perché la sua assenza è molto più forte delle altre presenze in campo. E Yorick non c'è, è rimasto soltanto il suo teschio che è il suo telaio, la cornice e non il ritratto, il confine senza un Paese dentro. Vedi il teschio e pensi ai vermi, alla decomposizione che lo ha ripulito, lisciato, sverniciato (oggi la mente va anche a quello di diamanti dell'artista Damien Hirst). Le sue orbite vuote come grotte sono sempre monito, la sua bocca aperta da eco è sempre urlo, icona del memento mori. Ecco che T.S. Eliot ci viene in soccorso: “Aprile è il mese più crudele, generando lillà dalla terra morta, mischiando memoria e desiderio, eccitando spente radici con pioggia di primavera. L’inverno ci tenne caldi, coprendo la terra di neve smemorata”, e la sua “Sepoltura dei morti” ci chiariscono il prima, l'antefatto, il preambolo, l'incipit.

Questo “Yorick” è uno scavare la fossa, e la pala ce l'ha Perinelli, è un guardare in un tunnel buio e profondo, e la torcia ce l'ha Perinelli, è uno scovare la polvere ammassata sotto al tappeto, ed è Perinelli ad avere nel suo pugno la scopa-scettro. E' una rievocazione, è un mantra, è un guardare “obliquo” (parola cara a Leviedelfool), da sotto, di lato, è un constatare (forse anche contrastare), con altri occhi e nuove prospettive, l'Amleto che suda, soffre, si aggroviglia là sopra con destrezza incerta, malcelata rassegnazione, una punta di tenerezza di fronte all'ineluttabile e a quella lotta inutile con l'esistenza: “Le vostre parole da qui sotto le ho già sentite tutte un milione di volte” è il suo canto di questa che potrebbe essere considerata un'operetta rock con una musica a scandire di bassi (Perinelli è fan di Giorgio Moroder) il cerchio di luce a terra. Perinelli è sempre più Caparezza (già sottolineato in altri nostri scritti sull'artista romano), è burattinesco e si inserisce in quella lista di teatranti contemporanei orfani di Carmelo Bene e che in qualche modo lo vogliono riportare sulle assi del palcoscenico, volontariamente o meno: Gianfranco Berardi e Roberto Latini su tutti.

avere nel suo pugno la scopa-scettro. E' una rievocazione, è un mantra, è un guardare “obliquo” (parola cara a Leviedelfool), da sotto, di lato, è un constatare (forse anche contrastare), con altri occhi e nuove prospettive, l'Amleto che suda, soffre, si aggroviglia là sopra con destrezza incerta, malcelata rassegnazione, una punta di tenerezza di fronte all'ineluttabile e a quella lotta inutile con l'esistenza: “Le vostre parole da qui sotto le ho già sentite tutte un milione di volte” è il suo canto di questa che potrebbe essere considerata un'operetta rock con una musica a scandire di bassi (Perinelli è fan di Giorgio Moroder) il cerchio di luce a terra. Perinelli è sempre più Caparezza (già sottolineato in altri nostri scritti sull'artista romano), è burattinesco e si inserisce in quella lista di teatranti contemporanei orfani di Carmelo Bene e che in qualche modo lo vogliono riportare sulle assi del palcoscenico, volontariamente o meno: Gianfranco Berardi e Roberto Latini su tutti.

Yorick è l'altra faccia della medaglia del Principe di Elsinor (il sottotitolo è infatti: “Un Amleto dal sottosuolo”), se fosse una fotografia sarebbe il suo negativo, e i due sono complementari, come il cavaliere della Mancia e Sancho Panza, come l'uomo e la sua ombra. Da qua sotto (dove sta anche il pubblico, evidentemente già morto) l'Amleto si sente in frantumi, si annusa in frammenti, si apprezza in suggestioni, si percepisce a stralci.  Yorick è la coscienza di Amleto: “Parole, parole, parole” ripete spesso (Mina lo perdonerà), come se intorno facessero rumore soltanto per non pensare, come per fingere di aver seminato l'irreparabile conclusione. Perinelli ha sound, ha grip, ha groove, non c'è dubbio in questo, è un centauro della parola, è un dribbling man dell'allocuzione, surfista dell'arringa, s'incolla alla presa e non la molla, granitico, cambia palco all'interno della stessa scena, si costruisce ambiti e nicchie dove stare perennemente scomodo, in vasca, in punta di piedi, con svariate parrucche, su una scala, a sentire la fatica del vivere come quella del non-vivere.

Yorick è la coscienza di Amleto: “Parole, parole, parole” ripete spesso (Mina lo perdonerà), come se intorno facessero rumore soltanto per non pensare, come per fingere di aver seminato l'irreparabile conclusione. Perinelli ha sound, ha grip, ha groove, non c'è dubbio in questo, è un centauro della parola, è un dribbling man dell'allocuzione, surfista dell'arringa, s'incolla alla presa e non la molla, granitico, cambia palco all'interno della stessa scena, si costruisce ambiti e nicchie dove stare perennemente scomodo, in vasca, in punta di piedi, con svariate parrucche, su una scala, a sentire la fatica del vivere come quella del non-vivere.

“Dov'è Amleto?” “Amleto non è dove mangia ma dove è mangiato” è uno scambio feroce che esemplifica la poetica e la tematica e le rende lampanti, chiare nella loro oscuratezza fatta di carne e dissolvenza. Tutto è incentrato sulla forza di gravità, quella stessa che prima ci tiene appoggiati, appollaiati, appiccicati e attaccati al terreno, qui invece sembra spingere tutto sotto la linea della terra calpestabile: cadono i birilli che paiono sprofondare, gli cadono continuamente oggetti dalle mani scivolose che paiono rompersi, cade il gallo che non canta più fino a sgretolarsi e sparire. I colpi di mannaia ci azzannano, i colpi di ghigliottina ci tagliano, ci feriscono.

lampanti, chiare nella loro oscuratezza fatta di carne e dissolvenza. Tutto è incentrato sulla forza di gravità, quella stessa che prima ci tiene appoggiati, appollaiati, appiccicati e attaccati al terreno, qui invece sembra spingere tutto sotto la linea della terra calpestabile: cadono i birilli che paiono sprofondare, gli cadono continuamente oggetti dalle mani scivolose che paiono rompersi, cade il gallo che non canta più fino a sgretolarsi e sparire. I colpi di mannaia ci azzannano, i colpi di ghigliottina ci tagliano, ci feriscono.

Perinelli toglie il velo e ci mostra le nostre miserie, la nostra decomposizione ancor prima che questa accada. Uno Shakespeare scomposto in tanti gusti da plasmare, mischiare, sommare. Yorick ci guarda dal buco, sorride perché sa come andrà a finire, noi sorridiamo, sappiamo come andrà a finire ma non vogliamo dircelo. Perinelli non è Yorick, ma lui non lo sa e vola lo stesso.

Tommaso Chimenti 21/12/2018

Deflorian-Tagliarini: "Quasi niente", è quel quasi che ci uccide

MODENA – La scena è sgombra, pulita, larga. Ha già in sé i codici interiori di questa narrazione rarefatta, sbocconcellata, addentata e poi attesa sul bordo, tra il dietro il velatino (che si colora tenue) e davanti alla platea che rimane lì complice ed esclusa, vorrebbe ma non può. La nuova creazione ad orologeria di Deflorian-Tagliarini prende le mosse, l'incipit, la cornice, soprattutto è un pretesto (c'è chi dice che il pretesto sia già testo) da “Deserto rosso”, pellicola di Michelangelo Antonioni. A differenza degli ultimi loro lavori visti, “Reality”, tratto dalla notizia di cronaca della signora che annotava ogni suo più minimo gesto e azione quotidiana su dei diari, o “Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni”, dalla crisi greca passando per un suicidio di anziani che non ce la facevano più a (sopra)vivere, qui in “Quasi niente” (prod. Teatro di Roma, Metastasio, ERT) è la finzione il motore trainante, e non la realtà, è la celluloide l'innesto e la miccia. E questo, soprattutto all'inizio, tiene più  lontani, più distanti, sicuramente meno coinvolti emotivamente. Ma è questo “niente”, per nulla sollevato o addolcito da quel “quasi” che paradossalmente peggiora la situazione facendo cadere il sostantivo nello stallo tremendo immutabile, che lentamente entra di sottecchi, come sotterfugio, strisciante si fa strada nelle pieghe dell'ascolto e tutto ammanta, conquista inarrestabile, attanaglia caviglie e stomaco, ci fa sentire impotenti, soprattutto vicini a quella depressione che aumenta ma mai fino alla disperazione devastante ma rimanendo in quel limbo fastidioso come un sibilo, insopportabile come un acufene che non permette la definitiva discesa agli inferi e quindi la risalita e la rivoluzione.

lontani, più distanti, sicuramente meno coinvolti emotivamente. Ma è questo “niente”, per nulla sollevato o addolcito da quel “quasi” che paradossalmente peggiora la situazione facendo cadere il sostantivo nello stallo tremendo immutabile, che lentamente entra di sottecchi, come sotterfugio, strisciante si fa strada nelle pieghe dell'ascolto e tutto ammanta, conquista inarrestabile, attanaglia caviglie e stomaco, ci fa sentire impotenti, soprattutto vicini a quella depressione che aumenta ma mai fino alla disperazione devastante ma rimanendo in quel limbo fastidioso come un sibilo, insopportabile come un acufene che non permette la definitiva discesa agli inferi e quindi la risalita e la rivoluzione.

Quel star male ma mai così male da poter prendere in mano la propria vita e ribaltarla ma anzi trascinarsi nelle cose che ci conoscono, nelle azioni abitudinarie, come se ci potessero salvare dall'oblio, nelle ripetitività del consolatorio, nel chiuso delle nostre quattro mura senza la voglia di scambiarsi (l'altro fa sempre paura e crea disordine nel meticoloso castello di carta innalzato a barriera), di misurarsi, di confondersi, di prendersi responsabilità, di instillarci nuovi dubbi. In questo piano, come detto diviso in due, tutto è delicato e raffinato, delicato e pastello, hopperiano per costruzione, lineare per definizione, dove tutto sta al suo posto ma è e rimane e non vive, non muta, non prende forme. Al massimo viene spostato, che siano mobili o persone.

Cinque persone, cinque personaggi, che poi in definitiva sono cinque momenti di vita, visti dalla sponda maschile come da quella femminile (la depressione non ha generi, la depressione non è classista né sessista né razzista), cinque età, la trentenne, la quarantenne, il quarantenne, il cinquantenne, la sessantenne, cinque specchi e caleidoscopi di quella che fu la Giuliana del film, la grande Monica Vitti. Ma il cinema si confonde con le persone e con le personalità degli attori creando e modellando questa lingua d'asfalto calda, pare immobile, di silenzi che aggrediscono e staticità irrevocabili, di pause strazianti che tolgono il respiro. “Non ce la faccio più” è il refrain ma non si sa bene di che cosa non ce la facciamo più queste cinque figure e soprattutto non hanno armi per difendersi, non hanno più linfa da mettere in campo per deviare i colpi, per incassare o per offendere e rispondere a loro volta (“Se sia più nobile tollerare le percosse di una sorte oltraggiosa, o levarci a combattere tutte le nostre pene e risolutamente finirle? Morire, dormire, null’altro. E con il sonno dar termine agli affanni dell’animo e alle altre infinite miserie che sono l’eredità della carne”, Amleto docet).

Cinque persone, cinque personaggi, che poi in definitiva sono cinque momenti di vita, visti dalla sponda maschile come da quella femminile (la depressione non ha generi, la depressione non è classista né sessista né razzista), cinque età, la trentenne, la quarantenne, il quarantenne, il cinquantenne, la sessantenne, cinque specchi e caleidoscopi di quella che fu la Giuliana del film, la grande Monica Vitti. Ma il cinema si confonde con le persone e con le personalità degli attori creando e modellando questa lingua d'asfalto calda, pare immobile, di silenzi che aggrediscono e staticità irrevocabili, di pause strazianti che tolgono il respiro. “Non ce la faccio più” è il refrain ma non si sa bene di che cosa non ce la facciamo più queste cinque figure e soprattutto non hanno armi per difendersi, non hanno più linfa da mettere in campo per deviare i colpi, per incassare o per offendere e rispondere a loro volta (“Se sia più nobile tollerare le percosse di una sorte oltraggiosa, o levarci a combattere tutte le nostre pene e risolutamente finirle? Morire, dormire, null’altro. E con il sonno dar termine agli affanni dell’animo e alle altre infinite miserie che sono l’eredità della carne”, Amleto docet).

Monica Piseddu, non la accomuna soltanto il nome con la Vitti, è, come al solito, strepitosa nel suo essere misurata, nel dare voce alla marginalità con quella levità soave per niente bonaria, mentre abbiamo finito gli aggettivi per il duo Deflorian – Tagliarini, artisti che plasmano la materia (sempre più “francesi”), ma anche i silenzi, i non detti flebili e tutto quello che sta, invisibile intangibile muto, in cielo e terra (ritorniamo a Shakespeare). Complementari i due innesti, Benno Steinegger che dà fisicità e presenza, e Francesca Cuttica, voce di velluto appuntito tra Nada, Cristina Donà e Mara Redeghieri degli Ustmamò. Questo non è un dramma ma è molto drammatico, è un Purgatorio di melassa che, nella sua fissità e fermezza, non permette alcun passaggio al livello superiore, al Paradiso, alla serenità. E' l'ansia (tra Francis Bacon e Pollock ma al rallentatore) la protagonista principale, è il sentirsi sempre fuorigioco, incapaci di affrontare le piccole sfide della vita, di riuscire ad avere un pensiero lucido sull'oggi, su se stessi e sul posto che occupiamo nel mondo, sulle priorità.

Nada, Cristina Donà e Mara Redeghieri degli Ustmamò. Questo non è un dramma ma è molto drammatico, è un Purgatorio di melassa che, nella sua fissità e fermezza, non permette alcun passaggio al livello superiore, al Paradiso, alla serenità. E' l'ansia (tra Francis Bacon e Pollock ma al rallentatore) la protagonista principale, è il sentirsi sempre fuorigioco, incapaci di affrontare le piccole sfide della vita, di riuscire ad avere un pensiero lucido sull'oggi, su se stessi e sul posto che occupiamo nel mondo, sulle priorità.

“Quasi niente” mette a nudo il fango che t'impasta e ti tira a fondo e quando te ne sei accorto ormai sei troppo immerso nel tunnel, hai perduto la strada, non vedi più la luce e tutto è lontanissimo, tutto inafferrabile, desolatamente distante e la fatica si fa sentire e ti rassegni ad un altro giorno ancora così, un altro e poi un altro ancora. Niente soddisfa più, niente ha un senso: “Se potessimo vivere la vita come le sequenze al cinema” si dicono, per avere una direzione certa, una guida in questo mare sconfinato di scelte che poi ti lascia immobile, stranito, straniato, debole, inerme, disarmato, senza filtri, senza pelle (D'Alatri), in mezzo al Deserto, che sia Rosso o di altre sfumature. Il vuoto avanza e non lo puoi fermare perché è un nemico che sa come seminarti tra ossessioni e disagi vari, sogni di disastri e distruzioni.

E' un soffio amaro, una carezza ruvida e sottile, una richiesta d'aiuto muta, un abbraccio senza forza, è “Quasi niente” che sembra meglio del niente ma che invece rimane alibi all'isolamento: “Quando non sono malata mi sento poco interessante, non mi percepisco”. La serenità vista come una tregua: “Ho solo sotterrato tutto sotto un grande Fare”. Come sventolare una bandiera bianca ad un nemico che però porti e curi e culli dentro. Sono tutti Giuliana, siamo tutti Giuliana. Prima o poi, a flash, a strascichi, a lampi, ad intermittenza o quotidianamente. Non riusciamo ad abituarci all'idea di noi, all'idea del troppo tempo a disposizione, all'idea della fine. Tutto questo ci uccide.

E' un soffio amaro, una carezza ruvida e sottile, una richiesta d'aiuto muta, un abbraccio senza forza, è “Quasi niente” che sembra meglio del niente ma che invece rimane alibi all'isolamento: “Quando non sono malata mi sento poco interessante, non mi percepisco”. La serenità vista come una tregua: “Ho solo sotterrato tutto sotto un grande Fare”. Come sventolare una bandiera bianca ad un nemico che però porti e curi e culli dentro. Sono tutti Giuliana, siamo tutti Giuliana. Prima o poi, a flash, a strascichi, a lampi, ad intermittenza o quotidianamente. Non riusciamo ad abituarci all'idea di noi, all'idea del troppo tempo a disposizione, all'idea della fine. Tutto questo ci uccide.

Tommaso Chimenti 29/11/2018

Foto: Claudia Pajewski

"Talking heads": donne che parlano da sole nel deserto dei maschi

TORINO – “La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci” (Isaac Asimov).

“Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità” (Simone de Beauvoir).

La donna è ancora oggi fatta schiava, resa prigioniera, dalla famiglia, dalle regole sociali, da chi dovrebbe e dice di amarla, è usata e abusata, fatta merce di scambio, moneta di baratto, rapita, violentata, messa in condizioni di non potersi difendere, schiacciata, relegata ai margini, sottopagata, sfruttata come macchina sessuale o contenitore per sfornare figli. Sembra che poco sia cambiato dai tempi della pietra e della clava. E tutto questo lo si può raccontare con i dati, tristi e crudi, della realtà oggettiva e raccapricciante che ogni giorno ci sgomenta a qualsiasi latitudine, oppure attraverso la  metafora, l'ossimoro, il paradosso grottesco della critica sotto forma di patina che, paradossalmente, arriva in maniera molto più potente e sconvolge in profondità. A questo secondo ramo intellettuale, che strisciante si fa strada e serpeggia fino ad esplodere dentro le teste di chi ascolta, fa sicuramente riferimento l'acume, la puntualità e la precisione della penna di Alan Bennett che aveva vergato una serie di monologhi per la televisione inglese (in Italia qualcosa aveva riportato Anna Marchesini) e che qui con “Talking Heads”, (in prima assoluta, prod. Teatro di Dioniso, Progetto Goldstein, Pierfrancesco Pisani; niente a che vedere con la band di David Byrne, in italiano “Le logorroiche”, donne costrette a parlare da sole per mancanza di dialogo), sono stati tradotti e forgiati dalla lingua e dallo sguardo registico di Valter Malosti tagliati su misura per le movenze misurate e composte di una superba, camaleontica, intensa Michela Cescon (carriera divisa tra teatro, Premio Duse, Ubu, ANCT, Le Maschere, e cinema, David di Donatello, Nastro d'argento, Globo d'oro) che li ha fatti propri, se li è cuciti addosso.

metafora, l'ossimoro, il paradosso grottesco della critica sotto forma di patina che, paradossalmente, arriva in maniera molto più potente e sconvolge in profondità. A questo secondo ramo intellettuale, che strisciante si fa strada e serpeggia fino ad esplodere dentro le teste di chi ascolta, fa sicuramente riferimento l'acume, la puntualità e la precisione della penna di Alan Bennett che aveva vergato una serie di monologhi per la televisione inglese (in Italia qualcosa aveva riportato Anna Marchesini) e che qui con “Talking Heads”, (in prima assoluta, prod. Teatro di Dioniso, Progetto Goldstein, Pierfrancesco Pisani; niente a che vedere con la band di David Byrne, in italiano “Le logorroiche”, donne costrette a parlare da sole per mancanza di dialogo), sono stati tradotti e forgiati dalla lingua e dallo sguardo registico di Valter Malosti tagliati su misura per le movenze misurate e composte di una superba, camaleontica, intensa Michela Cescon (carriera divisa tra teatro, Premio Duse, Ubu, ANCT, Le Maschere, e cinema, David di Donatello, Nastro d'argento, Globo d'oro) che li ha fatti propri, se li è cuciti addosso.

Due i monologhi che insieme compongono questo dittico in solitaria che si svolge dentro una casa stramba, impossibile e stralunata, una struttura lisergica sghemba come fosse una visione sotto LSD, o ancora un'abitazione distorta e deformata dall'acido o dai funghi allucinogeni. Alle sue spalle una porta (ci ha ricordato il settimo piano e mezzo di “Essere John Malkovich”), che in prospettiva diventa tunnel angusto e claustrofobico, cupo e agghiacciante, tra saliscendi alla Escher, che pare il buco di Alice che qui, dopo la caduta, si è ritrovata nell'Incubo senza Meraviglie. Una casa (senza bambole) scomoda (tiriamo in ballo anche De Chirico e l'inquietudine di Bosch, per la scena di Nicolas Bovey) come i matrimoni e le relazioni nelle quali queste donne sono prigioniere, legate a doppia mandata senza possibilità di liberazione, intristite, costrette, braccate come fa il cacciatore con la preda. In questa stanza (funzionali e drammaturgicamente essenziali e necessarie le luci che trasformano l'atmosfera emotiva e la carica sentimentale del quadro, di Alessandro Barbieri) la Cescon sui tacchi sembra scivolare sul pavimento obliquo e storto, rimanendo in un equilibrio precario, fisico e metaforico, sul filo dello schianto, attenta come ogni donna deve essere in questo mondo di sguardi e inseguitori.

Due i monologhi che insieme compongono questo dittico in solitaria che si svolge dentro una casa stramba, impossibile e stralunata, una struttura lisergica sghemba come fosse una visione sotto LSD, o ancora un'abitazione distorta e deformata dall'acido o dai funghi allucinogeni. Alle sue spalle una porta (ci ha ricordato il settimo piano e mezzo di “Essere John Malkovich”), che in prospettiva diventa tunnel angusto e claustrofobico, cupo e agghiacciante, tra saliscendi alla Escher, che pare il buco di Alice che qui, dopo la caduta, si è ritrovata nell'Incubo senza Meraviglie. Una casa (senza bambole) scomoda (tiriamo in ballo anche De Chirico e l'inquietudine di Bosch, per la scena di Nicolas Bovey) come i matrimoni e le relazioni nelle quali queste donne sono prigioniere, legate a doppia mandata senza possibilità di liberazione, intristite, costrette, braccate come fa il cacciatore con la preda. In questa stanza (funzionali e drammaturgicamente essenziali e necessarie le luci che trasformano l'atmosfera emotiva e la carica sentimentale del quadro, di Alessandro Barbieri) la Cescon sui tacchi sembra scivolare sul pavimento obliquo e storto, rimanendo in un equilibrio precario, fisico e metaforico, sul filo dello schianto, attenta come ogni donna deve essere in questo mondo di sguardi e inseguitori.

Composte, concentrate, stabili, fisse, i due personaggi della Cescon vivono in quelle periferie ordinate con giardino e steccato, fatte di chiusure e censure, basate su rapporti pieni di formalità e maldicenze, di finzione e invidia, di tutta quella melassa ipocrita sparsa, di vocine stridule e pseudo bon ton freddo. La carta da parati e la poltrona, in stile vintage, con i fiori sbiaditi (parallelo con le donne che si sono lasciate inaridire e ingrigire dalla pochezza maschile) fanno da contraltare e frizione e grattugia alle luci sparate accecanti e trasognanti, i gesti educatamente affettati e gentilmente manierati e pastellati entrano in conflitto con storie viziose e vagamente perverse. Il borghesume perbenista, il tè come imprescindibile costume a scandire la giornata, prende il sopravvento, il conformismo dilagante ammanta tutti gli occhi giudicanti e si spande a macchia d'olio lasciando liberi soltanto nella menzogna, nell'estrema riservatezza, nel segreto, nel tabù da non svelare nemmeno a se stessi, nel vaso di Pandora personale.

“Ogni famiglia è infelice a modo suo”, potremmo dire prendendo in prestito Tolstoj. La prima donna ha un fratello a casa colpito da ictus e comincia ad intrattenere una relazione, fatta di scarpe e massaggi ai piedi (cosa ritenuta feticista, sporca, allusiva, conturbante, pruriginosa dalle persone intorno), col podologo. Sono storie di liberazione, di catene che si rompono, di argini che tracimano, di ribellione e rivoluzione. Se nel primo caso la nostra protagonista portava addosso i segni di una vita piatta e sfortunata, l'aver dovuto lasciare il lavoro per la malattia del fratello e la conseguente reclusione e frustrazione, nel secondo invece tutto, all'apparenza, sembra andare a gonfie vele in una cornice dall'esterno soddisfacente: una bella casa in un quartiere residenziale, nessun problema economico tanto che i due coniugi hanno deciso di svernare a Marbella in Spagna, un'unione d'intenti e comunanza di prospettive. Tutto questo quadro cristallino a poco a poco si sfalda e va in frantumi, il mondo perfetto nel quale la seconda protagonista si è convinta di vivere è basato su piedistalli molto fragili, di infelicità diffuse, di mancanza di attenzioni e cure.

E' sempre l'ironia l'arma migliore di Bennett per arrivare a pungere cuore e cervello e la Cescon, quasi dentro lo scafandro dei sentimenti negati, riesce, come scultura dentro il blocco di marmo vergine, a far passare malinconie e debolezze, desolate disperazioni di una provincia statica di siepi ordinate che implode (basti pensare alle nostre Erba, Cogne, Novi Ligure, Brembate), mondi bidimensionali glaciali e ingannevoli senza sentimenti né profondità, di queste case benestanti dove nessuno sa, né si immagina nel più completo menefreghismo, che cosa possa accadere dentro le quattro mura dei dirimpettai. Il racconto si tinge di thriller ma è la scoperta che farà questa moglie sul proprio compagno (impegnato a giocare a golf) la cosa più dilaniante e imbarazzante da poter sopportare, impossibile da digerire. La Cescon regge perfettamente i cambi di registro, dallo svampito al dolce, monta, cova sotto la cenere pronta all'esplosione, sembra tenere, anche fisicamente impostata, tutto dentro, dal rassegnato fino al monologo finale pasionario commovente: “Le donne sono come le piante, hanno bisogno di luce per sbocciare e fiorire, non di ombra”. La casa rimane il posto meno sicuro per le donne.

E' sempre l'ironia l'arma migliore di Bennett per arrivare a pungere cuore e cervello e la Cescon, quasi dentro lo scafandro dei sentimenti negati, riesce, come scultura dentro il blocco di marmo vergine, a far passare malinconie e debolezze, desolate disperazioni di una provincia statica di siepi ordinate che implode (basti pensare alle nostre Erba, Cogne, Novi Ligure, Brembate), mondi bidimensionali glaciali e ingannevoli senza sentimenti né profondità, di queste case benestanti dove nessuno sa, né si immagina nel più completo menefreghismo, che cosa possa accadere dentro le quattro mura dei dirimpettai. Il racconto si tinge di thriller ma è la scoperta che farà questa moglie sul proprio compagno (impegnato a giocare a golf) la cosa più dilaniante e imbarazzante da poter sopportare, impossibile da digerire. La Cescon regge perfettamente i cambi di registro, dallo svampito al dolce, monta, cova sotto la cenere pronta all'esplosione, sembra tenere, anche fisicamente impostata, tutto dentro, dal rassegnato fino al monologo finale pasionario commovente: “Le donne sono come le piante, hanno bisogno di luce per sbocciare e fiorire, non di ombra”. La casa rimane il posto meno sicuro per le donne.

Tommaso Chimenti 24/11/2018

Le migliori sette produzioni di Next 2018

MILANO – L'importanza di Next, la vetrina del teatro lombardo, è che puoi gustare e vedere e assaggiare stralci (20 minuti) delle produzioni che verranno. Tutti i teatri lombardi, Milano ovviamente la fa da padrona, mostrano alcune parti delle novità che dovranno debuttare, da bando, entro il maggio dell'anno successivo. Il clima è un bel momento di unificazione, di scambi, di visione del lavoro altrui per una due giorni che fa da collante senza competizioni. Anche se una commissione giudicatrice stabilirà quanto premio di produzione assegnare ad ognuna delle opere scelte, finanziate dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo. Next è il teatro che verrà, ma il futuro, come sempre, è già qui. In questi momenti di condivisione già si può capire dove sta andando la stagione e cosa ci interesserà maggiormente seguire durante l'anno, insomma un giusto annusare l'aria, un modello che potrebbe essere esportabile ad altre regioni. Sui ventisei progetti scelti, tredici al giorno, una vera e propria maratona visiva, sono sette le pièce sulle quali ci siamo soffermati e che meriteranno certamente uno sguardo più approfondito quando debutteranno. Ed anche allora ci saremo per confermare o meno questo nostro primo giudizio positivo. Quindi segnatevi i titoli e cercateli, i boccioli diverranno fiori, si apriranno in tutta la loro forza e poesia, potenza e profondità.

L'Atir di Serena Sinigaglia è una garanzia di quel mix di intrattenimento alto, commozione, riflessione sull'oggi: “Aldilà di tutto” (supervisione di Arturo Cirillo) ci parla di malattia, di morte, di come sopravvivere senza farsi schiacciare dalle brutte notizie, di depressione. E ci mette di fronte, per chi ancora non le conoscesse, a due grandi interpreti, che qui collimano perfettamente, la forza di Chiara Stoppa e la delicatezza, tra lo svampito e l'indecisione all'ennesima potenza, della meravigliosa Valentina Picello (ci ha fatto venire in mente come movenze Angela Finocchiaro), ora nervosa adesso paranoica, spassosa e piacevole quanto paurosa, puntualmente sopra le righe per delineare questo nostro tempo fatto di up and down, di paure straordinarie e di eccezionali eccessi, comica nel dramma, senza mai scivolare né scadere nel ridicolo e nel grottesco.

Sul fronte brillante il Teatro Binario 7 ci porta in un interno durante la notte di Capodanno, una di quelle serate dove tutto può accadere, dove tutto è lecito, anche non sapere che cosa è successo. Un gioco da tavolo dà il titolo a questo “Sognando la Kamchatka” (ndr. foto di copertina), pensando a quella penisoletta inutile e periferica che a Risiko significava la vittoria schiacciante sugli avversari e parafrasando quel “California dreaming” delle Mamas and Papas che evocava altri desideri, altre speranze. Qualche maschio contemporaneo, deluso, frustrato, lasciato dalla fidanzata, bambini cresciuti, bugiardi, irresponsabili, soprattutto soli, traditori, si ritrovano a casa di uno di loro (emerge Marco Ripoldi); la notte è uno sfacelo tanto che la mattina l'appartamento è distrutto e uno di loro giace senza vita. Nessuno si ricorda niente. Ci ha molto ricordato la pellicola “Una notte da leoni”.

Si stringe il cuore davanti alle “Visite” dei Gordi (prod. Franco Parenti) che abbinano un teatro fatto di piccoli grandi gesti simbolici ad un'immensa delicatezza e commozione miscelando il tempo che fu da giovani con il presente da anziani, rallentati, pieni di acciacchi, dimenticanze, debolezze. I due piani temporali si sommano, si aggrovigliano, si intersecano tra queste facce allegre e frivole e spensierate con tutta la vita davanti e queste maschere (di Ilaria Ariemme) rugose e prossime all'addio. La musica alta ed eccessiva di certi party tra alcool e baci rubati fanno da contraltare ai piccoli passi strusciati, alle cose perdute, ai lunghi silenzi della terza età: la vita è un soffio, ma i respiri continuano a risuonare nelle stanze che li hanno abitati.

Si stringe il cuore davanti alle “Visite” dei Gordi (prod. Franco Parenti) che abbinano un teatro fatto di piccoli grandi gesti simbolici ad un'immensa delicatezza e commozione miscelando il tempo che fu da giovani con il presente da anziani, rallentati, pieni di acciacchi, dimenticanze, debolezze. I due piani temporali si sommano, si aggrovigliano, si intersecano tra queste facce allegre e frivole e spensierate con tutta la vita davanti e queste maschere (di Ilaria Ariemme) rugose e prossime all'addio. La musica alta ed eccessiva di certi party tra alcool e baci rubati fanno da contraltare ai piccoli passi strusciati, alle cose perdute, ai lunghi silenzi della terza età: la vita è un soffio, ma i respiri continuano a risuonare nelle stanze che li hanno abitati.

Squadra che vince non si cambia, e allora Elsinor si affida al team, capitanato da Michele Sinisi, che negli ultimi anni ha sfornato “Miseria e Nobiltà”, “I Promessi Sposi” e “La masseria delle allodole” e che adesso si getta a capofitto nel “Sei personaggi” pirandelliano. I lavori di Sinisi e Asselta hanno sempre nel caos controllato il loro punto di forza e perno sul quale tutta la struttura di testo e attoriale ruota, s'impenna, si ribalta. Ed è una festa del teatro (sicuramente i 20 minuti più esplosivi di questo Next), una sarabanda di video e musica, arrivi e risse, una diretta facebook, recensioni lette, una banda che suona l'hip hop e David Bowie. In tutto questo teatro nel teatro nel teatro con gli attori che interpretano se stessi ma anche i “personaggi”, in questo carnevale inaspettato e imprevedibile si perde la rotta, ci si trova felicemente naufraghi, dispersi, rapiti. La curiosità sarà quella che ad ogni replica saliranno sul palco attori colleghi che metteranno la maschera di se stessi. Così per complicare ulteriormente, gioiosamente, i vari piani: la realtà è già teatro, il teatro è là fuori.

Dolcemente tempestose sono le Nina's Drag Queen che trasformano il “Re Lear” shakespeariano in “Queen LiaR” (prod. Teatro Carcano) attualizzando la vicenda e portandola, ovviamente al femminile, en travestì, nei loro costumi eccessivi e luccicosi, ad un oggi tutto nostrano. Tre sorelle e una madre anziana (in coppia di fatto con una vicina) il tutto infarcito di frasi delle canzoni pop anni '80 che abbiamo tutti tatuate nel nostro dna, ritornelli strazianti e sdolcinati, rime iperboliche e desideri inaccessibili e sopra ogni cosa questo amore contro tutto e contro tutti. Le due sorelle più grandi che professano, ma soltanto a parole, il loro grande amore per la madre, la terza viene rinnegata perché non riesce ad arrivare alle vette dialettiche delle sorelle esagerate e menzognere. Ed eccoci a far rimbalzare La Cura e cantare “Insieme a te non ci sto più”; con Gloria Gaynor Shakespeare duetta alla perfezione.

Dolcemente tempestose sono le Nina's Drag Queen che trasformano il “Re Lear” shakespeariano in “Queen LiaR” (prod. Teatro Carcano) attualizzando la vicenda e portandola, ovviamente al femminile, en travestì, nei loro costumi eccessivi e luccicosi, ad un oggi tutto nostrano. Tre sorelle e una madre anziana (in coppia di fatto con una vicina) il tutto infarcito di frasi delle canzoni pop anni '80 che abbiamo tutti tatuate nel nostro dna, ritornelli strazianti e sdolcinati, rime iperboliche e desideri inaccessibili e sopra ogni cosa questo amore contro tutto e contro tutti. Le due sorelle più grandi che professano, ma soltanto a parole, il loro grande amore per la madre, la terza viene rinnegata perché non riesce ad arrivare alle vette dialettiche delle sorelle esagerate e menzognere. Ed eccoci a far rimbalzare La Cura e cantare “Insieme a te non ci sto più”; con Gloria Gaynor Shakespeare duetta alla perfezione.

Sempre interessanti e intelligenti sono le riflessioni, mai provocazioni, di Bruno Fornasari e Tommaso Amadio ed anche stavolta hanno mostrato tutta la loro cifra e carica con il nuovo “La Prova” (prod. Filodrammatici). Proprio nel bel mezzo del #metoo, il movimento femminista sollevato da Asia Argento, il regista e l'attore milanesi sono i primi maschi, etero, a prendere posizione attraverso l'arte e vedere il processo, i suoi estremi, le sue derive, le sue problematiche, invece di fermarsi alle accuse, di puntare il dito ed incolpare che sembra diventato lo sport preferito dai leoni da tastiera che, per invidia e molto spesso per insoddisfazione e frustrazione, vogliono vedere tutti gli altri, giustificando invece sempre se stessi, dietro le sbarre e puniti. Una donna sostiene che il capo le ha messo una mano sulla spalla, una spalla nuda di un vestito da sera scollato. C'è chi dice che non è niente e chi vede il gesto come aggressivo, una vera e propria prevaricazione e violenza sessuale. Perché ormai la diffamazione fa già processo ed è già di per sé condanna. Il bello, il brutto semmai, è che è l'uomo a dover produrre “La prova” della sua innocenza, una prova per sconfessare la calunnia accusatrice, una prova forse impossibile da mostrare: povero maschio etero sei diventato la minaccia di questo mondo che ci vuole asettici, privi di relazioni: castrando l'uomo le donne saranno più contente?

mostrato tutta la loro cifra e carica con il nuovo “La Prova” (prod. Filodrammatici). Proprio nel bel mezzo del #metoo, il movimento femminista sollevato da Asia Argento, il regista e l'attore milanesi sono i primi maschi, etero, a prendere posizione attraverso l'arte e vedere il processo, i suoi estremi, le sue derive, le sue problematiche, invece di fermarsi alle accuse, di puntare il dito ed incolpare che sembra diventato lo sport preferito dai leoni da tastiera che, per invidia e molto spesso per insoddisfazione e frustrazione, vogliono vedere tutti gli altri, giustificando invece sempre se stessi, dietro le sbarre e puniti. Una donna sostiene che il capo le ha messo una mano sulla spalla, una spalla nuda di un vestito da sera scollato. C'è chi dice che non è niente e chi vede il gesto come aggressivo, una vera e propria prevaricazione e violenza sessuale. Perché ormai la diffamazione fa già processo ed è già di per sé condanna. Il bello, il brutto semmai, è che è l'uomo a dover produrre “La prova” della sua innocenza, una prova per sconfessare la calunnia accusatrice, una prova forse impossibile da mostrare: povero maschio etero sei diventato la minaccia di questo mondo che ci vuole asettici, privi di relazioni: castrando l'uomo le donne saranno più contente?

U no dei mali del nostro contorto tempo sono le “Fake” news, quelle notizie false che girano sul web e sui social network che mutano la percezione del reale e che, se diventano virali, cambiano la realtà in maniera indissolubile sostituendo la verità con altre interpretazioni che spesso hanno secondi fini, soprattutto politici. Il discrimine ormai su che cosa è reale e cosa non lo è è nebuloso e alquanto difficile da poter determinare. L'uomo non può non credere a niente, a qualcosa deve affidarsi, di qualcosa deve fidarsi. Ma se la televisione è di parte, i giornali parziali e partigiani, il web è prezzolato e finanziato da editori che hanno i loro interessi, la vita per il cittadino medio diventa impossibile. Il testo di Valeria Cavalli e Filippo Renda (anche in scena e in regia; prod. Manifatture Teatrali Milanesi) mette in scena una storia vera (vera?, non è dato saperlo): un'intervista ad una donna che ha vinto una somma spaventosa al jackpot nazionale e che ha stracciato il suo biglietto perché quella cifra l'ha spaventata e avrebbe cambiato per sempre la sua semplice grama esistenza. La signora, dalla vita grigia, ha anche scritto la sua esperienza sui social venendo aggredita, anche minacciata pesantemente, perché oggi rifiutare 40 milioni di euro con la fame e la povertà, o la voglia di lusso indotta proprio dai social, che c'è in giro è sembrato un affronto incolmabile. Una fredda intervista con questa piccola segretaria dove il pubblico sarà interattivo: che cos'è la verità? Quello a cui crediamo.

no dei mali del nostro contorto tempo sono le “Fake” news, quelle notizie false che girano sul web e sui social network che mutano la percezione del reale e che, se diventano virali, cambiano la realtà in maniera indissolubile sostituendo la verità con altre interpretazioni che spesso hanno secondi fini, soprattutto politici. Il discrimine ormai su che cosa è reale e cosa non lo è è nebuloso e alquanto difficile da poter determinare. L'uomo non può non credere a niente, a qualcosa deve affidarsi, di qualcosa deve fidarsi. Ma se la televisione è di parte, i giornali parziali e partigiani, il web è prezzolato e finanziato da editori che hanno i loro interessi, la vita per il cittadino medio diventa impossibile. Il testo di Valeria Cavalli e Filippo Renda (anche in scena e in regia; prod. Manifatture Teatrali Milanesi) mette in scena una storia vera (vera?, non è dato saperlo): un'intervista ad una donna che ha vinto una somma spaventosa al jackpot nazionale e che ha stracciato il suo biglietto perché quella cifra l'ha spaventata e avrebbe cambiato per sempre la sua semplice grama esistenza. La signora, dalla vita grigia, ha anche scritto la sua esperienza sui social venendo aggredita, anche minacciata pesantemente, perché oggi rifiutare 40 milioni di euro con la fame e la povertà, o la voglia di lusso indotta proprio dai social, che c'è in giro è sembrato un affronto incolmabile. Una fredda intervista con questa piccola segretaria dove il pubblico sarà interattivo: che cos'è la verità? Quello a cui crediamo.

Sette come i vizi capitali, sette come le meraviglie, sette come i nani, sette come il teatro che verrà. Voglio vedere come andrà a finire, cantava il Vasco che andava al massimo.

Tommaso Chimenti 21/11/2018

Il cinema-teatro de "La maladie de la mort" nel fraintendimento delle relazioni uomo-donna

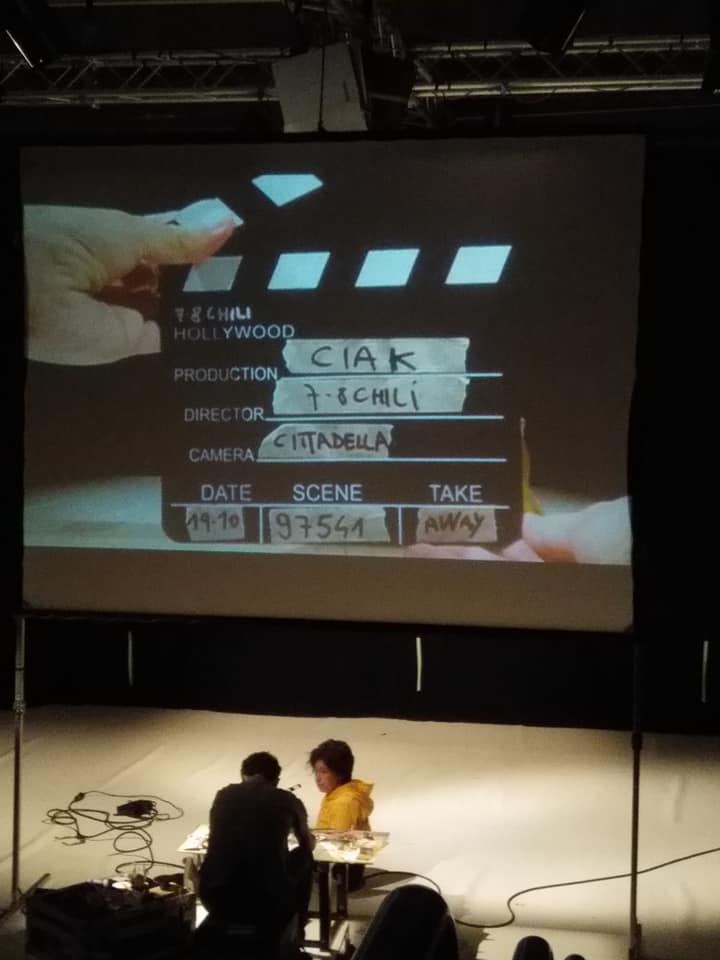

BOLOGNA – Di cinema a teatro, ultimamente, ne stiamo vedendo anche troppo. Il sistema è inflazionato, certamente abusato oltre il necessario. Abbiamo visto usare la tecnica delle telecamere in presa diretta con le immagini riproiettate su un grande schermo sul palco in molte prove dei Motus, nell'ultima opera di Milo Rau, “The Repetition”, con i 7-8 chili e il loro “Ciak”, gli Hotel Modern in “Kamp”, i Rimini Protokol. Solo per citarne alcuni. Niente di nuovo sotto il sole. Non fa eccezione questo “La maladie de la mort” (da Marguerite Duras per la regia dell'inglese Katie Mitchell, coproduzione italiane di Teatro Stabile di Torino, Teatro di Roma, Ert-Emilia Romagna Teatro e Metastasio di Prato), confusionario mashup tra teatro e cinema, tecnicamente valido anche se protratto fino all'esaurimento e alla consunzione, dove è stata ricreata una stanza d'albergo, con annesso corridoio, dove due attori agiscono e due telecamere con vari operatori, cameraman e assistenti li seguono, li filmano, tra cavi e inquadrature e spostamenti laterali consumati, entrate ed uscite. Quindi, se nel mondo di sotto la camera d'albergo è affollata, sopra, nel grande schermo, è “ripulita” da tutte le figure tecniche e restituita nel film dove questo Lui e questa Lei che si incontrano, a pagamento, non sappiamo se per cercare l'amore, la morte, il sesso, l'eccitazione o tutte queste cose insieme.

Oltre la stanza d'hotel c'è, di lato, anche una cabina, che sembra di quelle dei traduttori ai convegni: dentro l'attrice Jasmine Trinca che legge. Perché utilizzare un grande nome del cinema italiano per usarla per leggere poche righe? Sembra uno specchietto per le allodole che, di fatto, non dà nessun quid in più alla piece. Come specchietto è il nudo oltremodo esposto ed esibito dall'inizio alla fine. Ma molte sono le cose che non quadrano, che non tornano, che non funzionano. Ad esempio la presa diretta: sullo schermo passano le immagini così come vengono riprese live al piano sottostante (con qualche inserto preregistrato: le scene esterne, la facciata dell'albergo sul mare, la bambina) senza nessun scarto, alcun spostamento o scollamento di senso tra le due azioni.

Tutto molto piatto e lineare, bidimensionale, anche se la regista ci tiene a dirci, pare in maniera perentoria, che sono tre i punti di vista indagati: quello dell'uomo nei confronti della donna, vero, quello della donna verso l'uomo (banalmente sono le inquadrature da due camere differenti una di fronte all'altra) ed un terzo, quello della pellicola, che definisce, erroneamente, “oggettivo”. A parte il fatto che non esiste alcunché di oggettivo, ma certamente, parlando del caso specifico, ciò che vediamo sopra agitarsi sul telo in bianco e nero, è la visione del regista, le sue scelte, la sua idea e come vuol mostrare la narrazione, come vuol spostare il filo del discorso, che impostazione vuole dare, cosa vuole comunicare allo spettatore. Semplicemente il terzo “occhio” oggettivo non esiste a meno che non si arrivi al compromesso fallace che la visione del regista sia oggettiva e non, come crediamo, fortemente soggettiva.  Detto questo è proprio l'amore malato del romanzo della Duras che qui fa emergere (per la riduzione e l'adattamento di Alice Birch) un uomo patologico, problematico che tenta più volte di uccidere la donna preaccoppiamento (l'uomo in questione sembra sia metafora più generale del maschio). Come se si volesse dimostrare l'arroganza ancestrale e la violenza eterna del maschio sulla donna, la sua insita impotenza bilanciata solo dalla forza e dalla prevaricazione fisica e muscolare fino all'annientamento femminile, un uomo che poi, nei fatti mostrati, è succube, remissivo, perdente, codardo nei confronti della donna che è lì, in quello spazio fisico, per denaro e non certo per passione, piacere o altri sentimenti amorosi. Si ridicolizza il maschio senza riuscire a tracciare un discorso altro, una linea di riflessione nuova per argomentare, approfondire, scandagliare l'argomento. Anzi, da ciò che abbiamo visto, sembra che per la Mitchell il rapporto uomo-donna sia solo foriero e sinonimo di guerra e stupro, non di condivisione d'intenti, sia soltanto un campo di guerra sanguinoso dove qualcuno (ovviamente il lupo mannaro e orco contro Cenerentola e Biancaneve) assale, assalta contro la propria volontà qualcun altro più debole, più indifeso, che alla fine soccombe il tutto immerso nel desiderio di controllo e prevaricazione.

Detto questo è proprio l'amore malato del romanzo della Duras che qui fa emergere (per la riduzione e l'adattamento di Alice Birch) un uomo patologico, problematico che tenta più volte di uccidere la donna preaccoppiamento (l'uomo in questione sembra sia metafora più generale del maschio). Come se si volesse dimostrare l'arroganza ancestrale e la violenza eterna del maschio sulla donna, la sua insita impotenza bilanciata solo dalla forza e dalla prevaricazione fisica e muscolare fino all'annientamento femminile, un uomo che poi, nei fatti mostrati, è succube, remissivo, perdente, codardo nei confronti della donna che è lì, in quello spazio fisico, per denaro e non certo per passione, piacere o altri sentimenti amorosi. Si ridicolizza il maschio senza riuscire a tracciare un discorso altro, una linea di riflessione nuova per argomentare, approfondire, scandagliare l'argomento. Anzi, da ciò che abbiamo visto, sembra che per la Mitchell il rapporto uomo-donna sia solo foriero e sinonimo di guerra e stupro, non di condivisione d'intenti, sia soltanto un campo di guerra sanguinoso dove qualcuno (ovviamente il lupo mannaro e orco contro Cenerentola e Biancaneve) assale, assalta contro la propria volontà qualcun altro più debole, più indifeso, che alla fine soccombe il tutto immerso nel desiderio di controllo e prevaricazione.

Ci sono altri punti di domanda che hanno lasciato perplessi e svuotati e in balia della mancanza di un senso più intimo e profondo: nelle immagini mixate appare un uomo impiccato, il padre della prostituta, suicidatosi. È un particolare inquietante e forte tanto da farne un paragone con l'uomo che sta nudo davanti a lei (entrambi sono affetti dalla “malattia della morte”, così si dice; in generale l'uomo è il responsabile della perdita dell'innocenza della donna) al sapore di incesto. Ma è un dettaglio pesante che carica la scena ma che viene lasciato evaporare, scivolare senza alcun costrutto. Peccato per la Trinca poco utilizzata e per questo cupa, (pen)ombrosa piece che, sempre seguendo le parole della Mitchell, non ha niente del “thriller psicologico” che avrebbe dovuto essere negli intenti. Una visione faziosa dell'incontro-incrocio uomo-donna: che cosa si voleva dimostrare? Ci si aspetta da un momento all'altro che parta “L'odore del sesso” di Ligabue, invece ne viene fuori un porno sgonfiato, come acqua frizzante sgasata.

Tommaso Chimenti 17/11/2018

"Riccardo 3" di Vetrano-Randisi: il dramma si fa in tre prima di moltiplicarsi all'ennesima potenza

BOLOGNA – Negli ultimi anni, nel teatro italiano, sono state diverse le riscritture del “Riccardo III” shakespeariano, da quella monstre stile Famiglia Addams e zombie con zeppe ai piedi di Alessandro Gassmann a quella monologante e intimista, personalissima, di Michele Sinisi imbrattato di sangue. E cambia anche il lessico, la grammatica del titolo: fu “RIII” con il figlio di Vittorio, è, oggi, “Riccardo3” con questo nuovo tentativo, pienamente riuscito, di Francesco Niccolini per la regia e l'interpretazione di Vetrano-Randisi (prod. Ert + Arca Azzurra). Già perché quel numero, arabo e non romano, la dice lunga su quello che andremo ad esplorare. Tre come i personaggi, tre come un esponenziale moltiplicatore, alla terza, inteso come il piano della realtà, quello del testo seicentesco e  quello della follia.

quello della follia.

Questo Riccardo ha barlumi beckettiani, con la sedia a rotelle-trono che ci riporta a “Finale di partita”, come rimandi pirandelliani, più corposi e densi, pensando all'“Enrico IV”, mentre l'immagine nella locandina ritroviamo questi cappottoni (senza testa come si confà ad ogni Maria Antonietta) che subito ci conducono alle scene di Remondi & Caporossi. Riferimenti millimetrici, spaziature compatte, calibrature a piombo per un'opera pulita, coerente, ferrea senza essere rigida, con una sua anima e tempra, carattere e ferocia. Questo Riccardo ha abiti contemporanei, non siamo alla corte del sanguinario Re inglese ma all'interno di un ospedale psichiatrico. A guardar bene, a fare il conto, l'elenco oggettistico presenta undici finestre, due porte, una panchina, ci sono dieci teschi (come la squadra antagonista) in una teca, il fondale è verde come un prato e la piece dura 90 minuti. Siamo di fronte non tanto ad una partita di calcio, gli elementi elencati la descrivono formalmente, ma ad un play, ad un gioco, ad un'invenzione, ad una trasposizione del reale nel suo recinto di regole altre come dentro ad un match con un nemico-avversario.

Come se gli infermieri prendessero, di volta in volta, le sembianze di regine e scudieri, di ciambellani e consiglieri. Se la scena (di Mela Dell'Erba; pochi oggetti funzionali e simbolici e ben usati e uno spazio tutto da correre ed esplorare) è un dispositivo perfetto, esteticamente e cromaticamente (con le mura divise tra un bianco, in alto, e un verde acido, sotto, e la sedia a rotelle rosso sangue, la bandiera italiana, e la nostra situazione attuale, risalta colpendoci come un sonoro schiaffo), il suono, di graticole e sbarre che si chiudono ad ogni scena, è una ghigliottina che si abbatte furiosa a tagliare e sezionare, segmentare e tranciare, spezzare e dividere di netto con un rumore di spostamento d'aria da rabbrividire, le luci (di Max Mugnai) sono affilate e appuntite, precise e nette.

Come se gli infermieri prendessero, di volta in volta, le sembianze di regine e scudieri, di ciambellani e consiglieri. Se la scena (di Mela Dell'Erba; pochi oggetti funzionali e simbolici e ben usati e uno spazio tutto da correre ed esplorare) è un dispositivo perfetto, esteticamente e cromaticamente (con le mura divise tra un bianco, in alto, e un verde acido, sotto, e la sedia a rotelle rosso sangue, la bandiera italiana, e la nostra situazione attuale, risalta colpendoci come un sonoro schiaffo), il suono, di graticole e sbarre che si chiudono ad ogni scena, è una ghigliottina che si abbatte furiosa a tagliare e sezionare, segmentare e tranciare, spezzare e dividere di netto con un rumore di spostamento d'aria da rabbrividire, le luci (di Max Mugnai) sono affilate e appuntite, precise e nette.

Enzo Vetrano (sempre più somigliante a Lindsay Kemp, ma con più tempra e tenacia) è il solo dei tre interpreti sulla scena ad impersonare un solo personaggio: è un Riccardo limaccioso e famelico ma anche ironico (fortunatamente ci sono stati risparmiati il braccio offeso o la gamba strascicata o la gobba, che sarebbero stati inutilmente naturalistici) al quale Vetrano, con tormento, ansia e tic, dona intensità, insistenza, convinzione, una statura da stratega, e monologhi tremanti, sconvolti dagli incubi, come quella volgarità sboccata, quel livore bestiale e scurrile che ce lo fa apparire quotidiano, fresco di periferia, simpatica canaglia da slang. Parteggiamo anche per la sua lucida follia, per il suo architettare la morte contro la morte, aggrovigliato nel suo gioco senza fine, nel suo pozzo senza fondo di odio, di omicidi (in alcuni dialoghi del Bardo sembra di risentire la veemenza barbara del caso Cucchi, le torture subite da Giulio Regeni o le intercettazioni del recente complotto Khashoggi), di astio nei confronti di tutto quello che gli si muove attorno, di tutto ciò che è vivo e sano.

solo personaggio: è un Riccardo limaccioso e famelico ma anche ironico (fortunatamente ci sono stati risparmiati il braccio offeso o la gamba strascicata o la gobba, che sarebbero stati inutilmente naturalistici) al quale Vetrano, con tormento, ansia e tic, dona intensità, insistenza, convinzione, una statura da stratega, e monologhi tremanti, sconvolti dagli incubi, come quella volgarità sboccata, quel livore bestiale e scurrile che ce lo fa apparire quotidiano, fresco di periferia, simpatica canaglia da slang. Parteggiamo anche per la sua lucida follia, per il suo architettare la morte contro la morte, aggrovigliato nel suo gioco senza fine, nel suo pozzo senza fondo di odio, di omicidi (in alcuni dialoghi del Bardo sembra di risentire la veemenza barbara del caso Cucchi, le torture subite da Giulio Regeni o le intercettazioni del recente complotto Khashoggi), di astio nei confronti di tutto quello che gli si muove attorno, di tutto ciò che è vivo e sano.

Stefano Randisi e Giovanni Moschella danno corpo ad una serie fluttuante di caratteri che si affacciano in questa agorà squadrata, rettangolo da Alda Merini o Dino Campana che diviene liberazione, confessione e ricostruzione dei fatti. Il manicomio è un tourbillon, sanguigno e calcolato, di entrate in scena, di punteggiature e puntinismi a pettinare la corolla centrale, sono apparizioni-incarnazioni Clarence e Hastings, sono epifanie Re Edoardo e la vedova Anna, sono miraggi “questi fantasmi” eduardiani Margherita e due scagnozzi alla Men in Black, sono spettri Buckingham e Lord Rivers e Stanley. Un congegno ad orologeria che, come un metronomo, anche se la destinazione finale è conosciuta, lascia sulle spine, in piedi sulla graticola, e sorprende la fantasia, la curiosità, la linearità del dispositivo che esalta questi tre atomi imprevedibili che all'interno di quest'aia, scarna e e dai gesti misurati e fermi, compassati e freddi quanto viscerali e magmatici, confliggono e s'alleano, si attraggono e si repellono, s'odiano e s'annientano. Appena terminato si ricomincerebbe a rivederlo volentieri.

Stefano Randisi e Giovanni Moschella danno corpo ad una serie fluttuante di caratteri che si affacciano in questa agorà squadrata, rettangolo da Alda Merini o Dino Campana che diviene liberazione, confessione e ricostruzione dei fatti. Il manicomio è un tourbillon, sanguigno e calcolato, di entrate in scena, di punteggiature e puntinismi a pettinare la corolla centrale, sono apparizioni-incarnazioni Clarence e Hastings, sono epifanie Re Edoardo e la vedova Anna, sono miraggi “questi fantasmi” eduardiani Margherita e due scagnozzi alla Men in Black, sono spettri Buckingham e Lord Rivers e Stanley. Un congegno ad orologeria che, come un metronomo, anche se la destinazione finale è conosciuta, lascia sulle spine, in piedi sulla graticola, e sorprende la fantasia, la curiosità, la linearità del dispositivo che esalta questi tre atomi imprevedibili che all'interno di quest'aia, scarna e e dai gesti misurati e fermi, compassati e freddi quanto viscerali e magmatici, confliggono e s'alleano, si attraggono e si repellono, s'odiano e s'annientano. Appena terminato si ricomincerebbe a rivederlo volentieri.

Tommaso Chimenti 30/10/2018

Foto: Luca Del Pia

T-Danse: 7-8 chili e Sotterraneo, la buona linfa del contemporaneo

AOSTA – Guardi l'Arco e ti assale tutta la romanità pur essendo a centinaia di chilometri dal Colosseo. Dopotutto questa era la porta della penisola dopo le Alpi. Poi alzi lo sguardo e ti ritrovi immerso tra le vette innevate. Aosta è contrazione di Augusta Praetoria il suo antico nome dalla sua fondazione duemila anni fa (nel 25 d.c.). E subito affiora Carducci: “la vecchia Aosta di cesaree mura ammantellata, che nel varco alpino eleva sopra i barbari manieri l’arco di Augusto”. Poco più di 30.000 abitanti, tranquillità, stupore di fronte ai resti del Teatro Romano, meraviglia quando scendiamo nelle fondamenta della città camminando sotto il criptoportico, natura che punteggia e puntella l'opera umana. La Francia a un passo, la Svizzera sopra. Un piccolo Paradiso (poco più di 130.000 abitanti l'intera regione a statuto speciale; hanno ancora un senso dopo 150 anni dall'Unità d'Italia?) dove la qualità della vita è alta e dove sembra tutto funzionare bene. L'eccezione è sul versante teatrale dove esiste solo il Teatro Splendor che catalizza tutto il pubblico con i suoi 500 posti con grandi spettacoli “commerciali”. Quello che manca a queste latitudini, parlando con gli operatori della zona e con le poche compagnie presenti sul territorio, è una vera attenzione per il contemporaneo. Cerca di porre rimedio e mettere un cerotto alla situazione da tre anni a questa parte Marco Augusto Chenevier, danzatore e coreografo del gruppo Teatro Instabile (adesso vive a Parigi), con l'ideazione e la programmazione del festival “T-Danse” in un ambiente “affamato” di arte, di cultura, di visioni, territorio vergine e giovane pieno di slancio e risorse, di fermento e passioni tutte da accendere. La risposta del pubblico è eccellente, accalcatosi nelle sale della colorata Cittadella dei Giovani.

Tre le proposte che abbiamo estratto dal cilindro per raccontare il T-Danse 2018, rassegna che unisce la danza alla tecnologia. Partiamo da una nota dolente, la performance della tedesca Alexandra Zierle, nata sotto i migliori auspici, in un'aura di mistero che incuriosiva e affascinava e che poi, nella realtà dei fatti, si è liquefatta e sbriciolata (e lo stesso discorso vale per l'ex compagno e artista Paul Carter presente in cartellone). La performance poggiava su basi solide: tre spettatori in un viaggio intimo assieme all'artista, un tavolo all'ora del tè e un blocco di latte da sciogliere a suon di cucchiaini di liquido bollente per far affiorare dal ghiaccio bianco sporco oggetti nascosti nel profondo del nostro inconscio e cristallizzati sotto la nostra coltre gelata dei sentimenti. In teoria. La pratica, come molte volte accade, si è squagliata, stavolta è proprio il caso di dirlo. Ogni performance doveva durare venti minuti ma il primo gruppo (del quale facevo parte) non è riuscito, non per scarsa volontà ma per la durezza e spessore del ghiaccio dell'elemento, a sciogliere il blocco. Bastava fare delle prove in precedenza e notare che, forse, il latte (uno spreco comunque i 50 litri utilizzati; la Zierle parlava molto di ecologia come base della propria etica del lavoro; in un'altra performance ha bruciato della plastica, delle scarpe, con fumo inquinante) non era il liquido giusto per sciogliersi versandoci sopra del tè. Gli oggetti che ognuno dei partecipanti ha trovato nel suo personale solido non sono stati minimamente discussi e affrontati e analizzati, non è stato chiesto a nessuno di confrontarsi sul materiale ritrovato, cercare un asse, un legame, un cordone ombelicale con la propria autobiografia. Tutto è sembrato essere fatto senza particolare cura, con superficialità, approssimativo e casuale. L'intimità dei gesti avrebbero dovuto creare un ambiente riparato e caldo, un involucro sacro per un rito privato dove poter aprirsi e raccontarsi, la luce fredda al neon non aiutava (le candele sarebbero state perfette), i fotografi attorno e soprattutto l'inutile diretta facebook con due telecamere facevano da filtro alla spontaneità e allo scorrere fluido delle emozioni. E' mancata l'interazione con l'artista, gelida come il latte, e l'incontro con l'oggetto, non eravamo alla ricerca di cose personali sepolte, recondite e celate ma solamente piccoli scalpellini dilettanti e amatoriali a menare il ghiaccio con cucchiai e forchette: un'occasione persa travestita da arte. La sorpresa positiva sono stati i “7-8 chili”, compagnia ascolana che prende il nome dal peso medio della testa umana. Nel loro divertente “Ciak” passa la storia della filmografia mondiale con i suoi tormentoni, le frasi memorabili in trenta minuti a nastro continuo, come rullo compressore. L'interessante è certamente lo svelamento, come in un “Rumori fuori scena”, di tutto il lavoro che sta dietro una produzione cinematografica. In questo caso low budget. Se l'uno stava sotto allo schermo con i suoi oggetti e macchinerie e una piccola telecamera, l'altra si muoveva in fondo al palco, creando, solamente con l'uso della prospettiva, un incastro tra attrice e i piccoli oggetti in cartonato che il regista utilizzava per un incrocio che sul grande schermo parodizzava, grazie anche all'intervento delle sigle e dei jingle, il grande cinema d'autore. Erano proprio le sbavature, gli errori, i difetti, le sfocature a dare quel senso di umano e fallace, teatrale e artigianale, proprio in contrapposizione alle megaproduzioni di celluloide. La carne ed ossa miscelata con l'oggettistica per ricreare, in un clima comunque leggero e solare, ora Shining o Profondo Rosso come Thelma e Louise o La febbre del sabato sera, generava uno stato di eccitazione da caccia al tesoro che ha mandato in fibrillazione la platea attenta a cogliere le citazioni, a dissacrare i mostri e i divi del cinema. Passano da Nuti a Thomas Millian come Servillo e Fellini, Totò o Clint Eastwood, Sordi e

La sorpresa positiva sono stati i “7-8 chili”, compagnia ascolana che prende il nome dal peso medio della testa umana. Nel loro divertente “Ciak” passa la storia della filmografia mondiale con i suoi tormentoni, le frasi memorabili in trenta minuti a nastro continuo, come rullo compressore. L'interessante è certamente lo svelamento, come in un “Rumori fuori scena”, di tutto il lavoro che sta dietro una produzione cinematografica. In questo caso low budget. Se l'uno stava sotto allo schermo con i suoi oggetti e macchinerie e una piccola telecamera, l'altra si muoveva in fondo al palco, creando, solamente con l'uso della prospettiva, un incastro tra attrice e i piccoli oggetti in cartonato che il regista utilizzava per un incrocio che sul grande schermo parodizzava, grazie anche all'intervento delle sigle e dei jingle, il grande cinema d'autore. Erano proprio le sbavature, gli errori, i difetti, le sfocature a dare quel senso di umano e fallace, teatrale e artigianale, proprio in contrapposizione alle megaproduzioni di celluloide. La carne ed ossa miscelata con l'oggettistica per ricreare, in un clima comunque leggero e solare, ora Shining o Profondo Rosso come Thelma e Louise o La febbre del sabato sera, generava uno stato di eccitazione da caccia al tesoro che ha mandato in fibrillazione la platea attenta a cogliere le citazioni, a dissacrare i mostri e i divi del cinema. Passano da Nuti a Thomas Millian come Servillo e Fellini, Totò o Clint Eastwood, Sordi e Ghostbusters, La storia infinita o Lo Squalo, gli immancabili 2001 odissea nello spazio e Melies. La carrellata è infinita, i salti logici carpiati, i passaggi velocissimi come flash. Gli effetti speciali sono banditi. In qualche modo ci ha ricordato “Cinema Paradiso” di Michelangelo Campanale. Giulia Capriotti sulla scena è sgraziata e controtempo, fuori fase e indifesa, deliziosa nel suo essere sconfitta e delicatamente fuori fuoco. “Sei solo chiacchiere e distintivo” rimane una delle frasi più cool.

Ghostbusters, La storia infinita o Lo Squalo, gli immancabili 2001 odissea nello spazio e Melies. La carrellata è infinita, i salti logici carpiati, i passaggi velocissimi come flash. Gli effetti speciali sono banditi. In qualche modo ci ha ricordato “Cinema Paradiso” di Michelangelo Campanale. Giulia Capriotti sulla scena è sgraziata e controtempo, fuori fase e indifesa, deliziosa nel suo essere sconfitta e delicatamente fuori fuoco. “Sei solo chiacchiere e distintivo” rimane una delle frasi più cool. Arriviamo ai Sotterraneo, un gruppo che, nel tempo, ha saputo, con schiena dritta e tanto lavoro, costruirsi un percorso riconoscibile, stimabile, con scelte mai scontate né semplici, con produzioni sempre di qualità, con alle spalle tanto studio, ricerca e impegno. Anche quando hanno avuto delle defezioni la compagnia fiorentina ha saputo rinsaldarsi attorno al suo leader pensatore Daniele Villa e sperimentare, diventare un modello, imporre una cifra, uno stile particolare, amato, soprattutto intelligente e mai banale. Pop ma con guizzo. Con “Overload” entrano nel campo dell'attenzione dell'uomo moderno sempre messa in discussione e fatta vacillare dalla tecnologia, dai social network, dalle notifiche che arrivano a distoglierti da ciò che stai facendo, pensando, leggendo e portandoti in altri mondi paralleli per una fruizione superficiale e nozionistica del reale. L'escamotage di mettere sul palco David Foster Wallace e tutto il suo immaginario (Claudio Cirri fenomenale) è appunto un gancio semantico ma quello che più ci è interessato è stato il dispositivo per il quale, mentre Wallace fa il suo monologo, il pubblico ha il potere (come avere a disposizione un telecomando per fare uno zapping compulsivo) di “zittire” e silenziare lo scrittore suicida e fare apparire altri pop up, aprire altre finestre, premere su nuove app, cliccare su altri link. La riflessione di Villa e soci (tra i fondatori dei Sotterraneo anche Sara Bonaventura, sempre ironica e lucida) è quella verso la quale ci instradano prima, ci provocano poi e nella quale alla fine ci fanno cadere. Preparano la trappola per la platea che inciampa. La loro tesi è che l'uomo del Terzo Millennio non mantiene l'attenzione per più di una manciata di secondi sullo stesso argomento: il nodo qui è Wallace che viene però interrotto nel suo flusso di coscienza da pulsanti azionati dagli spettatori. Quando appare un cartello con una freccia, lo switch, se anche solo uno spettatore si alza in piedi la scena cambia ed entrano personaggi multiforme: Miss Universo e un pilota Ferrari, ballerine hip hop e tenniste, un pollo e Bansky, Babbo Natale e

Arriviamo ai Sotterraneo, un gruppo che, nel tempo, ha saputo, con schiena dritta e tanto lavoro, costruirsi un percorso riconoscibile, stimabile, con scelte mai scontate né semplici, con produzioni sempre di qualità, con alle spalle tanto studio, ricerca e impegno. Anche quando hanno avuto delle defezioni la compagnia fiorentina ha saputo rinsaldarsi attorno al suo leader pensatore Daniele Villa e sperimentare, diventare un modello, imporre una cifra, uno stile particolare, amato, soprattutto intelligente e mai banale. Pop ma con guizzo. Con “Overload” entrano nel campo dell'attenzione dell'uomo moderno sempre messa in discussione e fatta vacillare dalla tecnologia, dai social network, dalle notifiche che arrivano a distoglierti da ciò che stai facendo, pensando, leggendo e portandoti in altri mondi paralleli per una fruizione superficiale e nozionistica del reale. L'escamotage di mettere sul palco David Foster Wallace e tutto il suo immaginario (Claudio Cirri fenomenale) è appunto un gancio semantico ma quello che più ci è interessato è stato il dispositivo per il quale, mentre Wallace fa il suo monologo, il pubblico ha il potere (come avere a disposizione un telecomando per fare uno zapping compulsivo) di “zittire” e silenziare lo scrittore suicida e fare apparire altri pop up, aprire altre finestre, premere su nuove app, cliccare su altri link. La riflessione di Villa e soci (tra i fondatori dei Sotterraneo anche Sara Bonaventura, sempre ironica e lucida) è quella verso la quale ci instradano prima, ci provocano poi e nella quale alla fine ci fanno cadere. Preparano la trappola per la platea che inciampa. La loro tesi è che l'uomo del Terzo Millennio non mantiene l'attenzione per più di una manciata di secondi sullo stesso argomento: il nodo qui è Wallace che viene però interrotto nel suo flusso di coscienza da pulsanti azionati dagli spettatori. Quando appare un cartello con una freccia, lo switch, se anche solo uno spettatore si alza in piedi la scena cambia ed entrano personaggi multiforme: Miss Universo e un pilota Ferrari, ballerine hip hop e tenniste, un pollo e Bansky, Babbo Natale e un giocatore di football, un pescatore, un gladiatore romano (in questi ruoli Marco D'Agostin, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati pronti, in palla e in ritmo). La platea quindi perde concentrazione e ha sempre bisogno di nuovi stimoli, di una nuova entrata, di una ulteriore carica di adrenalina, di vivere in uno stato di eccitazione permanente. Se la parte di Wallace-Cirri è introspettiva, riflessiva, calma e pacata, l'ingresso da dietro le quinte è una botta di adrenalina, con musica sparata e corse. E' la carica, lo schiaffo, lo scuotimento che la gente cerca, il rumore, il colore, una ventata di vita e di freschezza giovane. Nella replica di Aosta il pubblico ha azionato ed attivato tutte le possibili scelte, alzandosi sempre, ma Overload è una piece composita che cambia di volta in volta grazie, o purtroppo, all'interazione con e degli spettatori. La multiple choice è un'opportunità, se però è scelta sempre e comunque in maniera compulsiva diventa droga. I Sotterraneo sono Google che ci spinge a cliccare altre finestre. C'è sempre qualcos'altro da guardare oltre la nostra siepe. Una piece che è un inno alla lentezza, alla disconnessione, al silenzio. Uno spettacolo che ha dentro, come una matrioska, come una scatola, tanti altri spettacoli a seconda delle scelte, a seconda dei bivi presi. Come la vita.

un giocatore di football, un pescatore, un gladiatore romano (in questi ruoli Marco D'Agostin, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati pronti, in palla e in ritmo). La platea quindi perde concentrazione e ha sempre bisogno di nuovi stimoli, di una nuova entrata, di una ulteriore carica di adrenalina, di vivere in uno stato di eccitazione permanente. Se la parte di Wallace-Cirri è introspettiva, riflessiva, calma e pacata, l'ingresso da dietro le quinte è una botta di adrenalina, con musica sparata e corse. E' la carica, lo schiaffo, lo scuotimento che la gente cerca, il rumore, il colore, una ventata di vita e di freschezza giovane. Nella replica di Aosta il pubblico ha azionato ed attivato tutte le possibili scelte, alzandosi sempre, ma Overload è una piece composita che cambia di volta in volta grazie, o purtroppo, all'interazione con e degli spettatori. La multiple choice è un'opportunità, se però è scelta sempre e comunque in maniera compulsiva diventa droga. I Sotterraneo sono Google che ci spinge a cliccare altre finestre. C'è sempre qualcos'altro da guardare oltre la nostra siepe. Una piece che è un inno alla lentezza, alla disconnessione, al silenzio. Uno spettacolo che ha dentro, come una matrioska, come una scatola, tanti altri spettacoli a seconda delle scelte, a seconda dei bivi presi. Come la vita.

Tommaso Chimenti 23/10/2018

Il Festival di Cluj: il focus sui 100 anni della Romania

CLUJ – La Romania, teatralmente parlando, è una grande Nazione. I drammaturghi, e di qualità, spuntano come funghi, le nuove generazioni fioccano accompagnando la vecchia guardia, ogni città ha i suoi festival estivi, per non parlare di Bucarest vero centro culturale fiorente del Paese. La grande tradizione dell'Est si è innestata sia nel lavoro dinamico e inflessibile degli attori sia nella percezione, nella voglia e passione degli spettatori che affollano (sempre tutti sold out, anche per i prezzi popolari per andare incontro alle tasche dei fruitori) i teatri, che siano quelli istituzionali da mille posti sia quelli non convenzionali, gli studio, gli off, che stanno nascendo per le piccole produzioni. Un'ottantina i teatri municipali, ai quali aggiungere il Teatro di lingua tedesca a Timisoara e il Teatro Ungherese di Cluj, sei i Teatri Nazionali, la capitale Bucarest, Timisoara, Iasi, Targu-mures, Craiova e Cluj, più Sibiu che ha lo status “di interesse nazionale”. Scelta, varietà, possibilità, fermento, fuoco acceso. Ottava edizione per l'“Intalnirile Internationale de la Cluj” (nel nord del Paese, città universitaria con il 30% di cittadini di lingua ungherese, piccola ma vivace) che quest'anno è stato totalmente monopolizzato dalla drammaturgia di casa visto l'anniversario tondo (1918-2018) della fondazione dello Stato. La Romania è nella comunità europea ma non ha rinunciato alla sua moneta, il Leu. Proprio nei giorni scorsi qui è fallito il referendum contro le nozze gay per insufficienza di affluenza alle urne.

L'idea che ne scaturisce è quella di una grande ricchezza e varietà, con alcune ingenuità, ma di fondo si percepisce l'immenso amore e propensione, tensione e intenzione, verso la scena; per i rumeni è un bene primario e una necessità andare a teatro, vedere, guardare, gustarsi le storie, le parole e le perenni e sentite “standing ovation” finali stanno a testimoniare questo feeling, questo innamoramento tra chi fa teatro e chi lo guarda. Altro fattore da sottolineare è l'immensa dedizione e instancabilità attoriale; abbiamo visto recitare gli stessi attori della compagnia stabile ininterrottamente per giorni consecutivi, anche due spettacoli diversi al giorno, con una lena, una potenza, una forza straordinarie, senza mai perdere un colpo, senza un cedimento, un tentennamento, una fiacchezza, con un'intensità commovente, con una carica di rara bellezza e pulizia scenica. Se in Italia uno spettacolo debutta ha poi la sua tournée, se va bene, e gli attori sono impegnati in questo lavoro per mesi tra produzione e repliche, qui invece gli attori ogni sera mettono in scena una piece diversa, nel corso dell'anno, tutti gli anni, tra quelle in repertorio e, ogni tanto, mentre le repliche serali vanno in scena, provano e mettono in atto nuove produzioni. A ciclo continuo. Un aspetto che a prima vista sembra inaridire e frustrare il ruolo dell'attore che perde la sua parte emozionale e creativa cedendola al mestiere. Ma, visti dal vivo, non è affatto così: gli attori di Cluj sono dei veri mostri di bravura sui quali ci soffermeremo più avanti.

Tra i molti spettacoli che abbiamo avuto modo di seguire abbiamo scelto di raccontare alcuni di quelli che sono andati in scena in piccoli spazi collaterali, l'Euphorion Studio come il Reactor o il Caragiale Hall, luoghi dove si respira lo stesso fiato degli attori, a pochi centimetri da loro, dove si può vedere la fatica e apprezzare maggiormente il loro grande sforzo e ruolo sociale, sentire il loro strabiliante talento. Ci ha colpito “Old Clown wanted” del prolifico Matei Visniec, racconto surreale e colorato dove la vecchiaia dell'attore si miscela ai casting del talent, strizzando l'occhio ad un omaggio al teatro italiano (i personaggi si chiamano Filippo, Niccolò e Peppino), non dimenticando le migrazioni, le valigie con una stoccata alla vicina Ungheria di Orban e le sue frontiere serrate a doppia mandata blindata  (“L'Europa è chiusa per noi”). Sono clown clochard che hanno perso tutto e che si fanno la “guerra tra poveri”, attendendo una chiamata da parte del loro Godot di turno. Sono infelici tra le tante palline colorate rotolate a terra ma immobili come pianeti di un sistema solare ormai cronicizzato e ancorato. Recitano in tutte le lingue europee come a dirci che sono (siamo) tutti sulla stessa barca nella metafora tra gli attori e l'umanità in un carillon triste di marionette vintage e scalcinate che nessuno vuole più. Prima volevano entrare ad ogni costo e adesso non possono più uscirne, è l'avvilita parabola dell'oggi: “Essere o non essere un clown, questa è la domanda”. Vibrante nella sua leggerezza di facciata.

(“L'Europa è chiusa per noi”). Sono clown clochard che hanno perso tutto e che si fanno la “guerra tra poveri”, attendendo una chiamata da parte del loro Godot di turno. Sono infelici tra le tante palline colorate rotolate a terra ma immobili come pianeti di un sistema solare ormai cronicizzato e ancorato. Recitano in tutte le lingue europee come a dirci che sono (siamo) tutti sulla stessa barca nella metafora tra gli attori e l'umanità in un carillon triste di marionette vintage e scalcinate che nessuno vuole più. Prima volevano entrare ad ogni costo e adesso non possono più uscirne, è l'avvilita parabola dell'oggi: “Essere o non essere un clown, questa è la domanda”. Vibrante nella sua leggerezza di facciata.