Mauerspringer a Faenza: troppa ideologia danneggia il teatro

FAENZA - E' una vita difficile e futuro incerto, soprattutto per chi deve lasciare la propria terra e raggiungere un'altra sponda dove, spesso, non è atteso né desiderato. Frontiere, barriere, dogane, chi è dentro e non vuole far entrare chi sta fuori e chi sta fuori che cerca con ogni mezzo, spesso illecito e illegale, di entrare dentro. C'è chi difende i confini e chi tenta di saltarli. Ma esistono delle regole inderogabili. E' la storia dei profughi dalla Siria verso l'Occidente, di quelli venezuelani verso la Colombia, dei messicani verso gli Stati Uniti, degli africani in Europa. E' la storia dell'uomo fatta di spostamenti e migrazioni. Ma siamo troppi e le risorse scarseggiano e nel Primo Mondo non tutti sono disposti a dividere i propri privilegi, a cedere i diritti acquisiti, a sezionare il benessere (l'Europa è in default e il capitalismo arranca da decenni). Non chiamiamoli populisti, però. Non possiamo però prendere lezioni dal falso progressista Macron, sulla carta paladino dei diritti degli oppressi (la Francia continua a sfruttare l'Africa, mentre pochi anni fa Hollande bombardò il Mali), nella realtà invece rispedisce in Italia migliaia di africani, irregolari, a Ventimiglia. Il problema è spinoso tra chi giudica la faccenda dal punto di vista umanitario (alcuni scappano dalle guerre, altri dalla fame e dalla miseria, tutti dalle torture in Libia), chi invece da quello interno, economico e di ordine pubblico. Siamo a sedere sopra una polveriera. E il teatro tenta di dare la sua ricetta che è quella di apertura indiscriminata e inclusione, di costante lavoro con gli ultimi, con gli emarginati, con i migranti.

Il progetto europeo ideato dalla compagnia faentina Teatro Due Mondi (non c'entra niente Spoleto né tanto meno Garibaldi, il nome è invece da imputarsi ad una canzone di Lucio Battisti), attiva da quarant'anni, è un tentativo, già dal nome "Mauerspringer", ovvero "Saltatori di muri", per riflettere con i mezzi e gli strumenti del teatro di strada sul fenomeno portando acqua al mulino della discussione, della condivisione, del dibattito. Tema fragile come la ceramica, prodotto principe e tipico di Faenza dove è assolutamente da visitare il Museo Internazionale della Ceramica con, tra le migliaia di reperti antichi, anche opere di Picasso, Cocteau, Matisse. Dicevamo del Progetto europeo costituito attorno all'argomento: si sono allineate diverse compagnie di alcuni Paesi del Vecchio Continente, appunto il TDM per l'Italia, gli Hortzmuga Teatroa di Bilbao per la Spagna, la Compagnie du Hasard di Feings in Francia, i Dah Teatar di Belgrado per la Serbia, gli Theaterlabor di Bielefeld in Germania. Ogni compagnia è stata invitata nei festival organizzati in patria dai vari gruppi, mentre a Faenza è andato in scena il capitolo finale dell'esperienza (dal 3 al 13 settembre, tutti gli spettacoli ad ingresso gratuito) in vari comuni romagnoli, da ovviamente Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Solarolo; se il pubblico non va a teatro è il teatro che va dal pubblico. Tre gli spettacoli ai quali abbiamo assistito, tre le diverse linee guida sul tema, tre gli approcci, tre le visioni, gli sguardi.

Corroborante e colmo di rimandi l'"Off the wall" dei francesi della Compagnie du Hasard con una piece colorata e dai ritmi travolgenti. La Famiglia Rossi è un mieloso gruppo composto da Padre, vestito in giallo, Figlia arancione e Moglie in viola. Sono spensieratamente felici, con tutti i tratti stereotipati alla Truman Show, le solite azioni consolatorie sempre uguali a se stesse, giorno dopo giorno, i sorrisi posticci senza farsi troppe domande sul presente. Sono stucchevolmente contenti, forse un po' inebetiti. Ma la pacchia sta per finire. La scena è composta per la maggior parte da barili di latta, quelli da benzinaio oppure da autofficina: la cucina, i letti, la poltrona. La musica è fondamentale e segna i cambiamenti di stato e segnala quando i tempi stanno per mutare, quando l'aria sta per prendere altre pieghe: c'è una musica di sospensione, c'è quella di un carillon quando tutto scorre via roseo, c'è quella inquietante alla Stranger Things che anticipa tempi bui, c'è la tecno con la sveglia della mattina e i ritmi frenetici della vita moderna, c'è quella soft jazz che indica una finta tranquillità, ci sono gli ululati dei lupi che si avvicinano sempre più.

Alla  porta dei tre colorati, fiori in mezzo al cemento, bussano le guardie in tuta militare ma con la bombetta da Arancia Meccanica. Sono in bianco e nero, sono ingrigite, sicuramente non sono felici. E come sempre il potere all'inizio non arriva con la prepotenza o con l'arroganza ma entra piano chiedendo pure permesso. E' il Padre charlottiano stesso a farli prima entrare e poi a concedere loro, sotto pagamento, di poter spostare la frontiera, con sbarre e filo spinato d'ordinanza, in giardino. Sembrano la Famiglia Flintstones improvvisamente catapultata dentro il set del "Bambino con il pigiama a righe". E qui sorgono due suggestioni; la prima fa riferimento alla poesia attribuita a Brecht, “Prima vennero a prendere gli zingari...”, che ci parla anche di Martin Luther King che sentenziava “Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti” che diventa in un attimo complicità e assuefazione e assenso, dall'altra i racconti sulle popolazioni tedesche che abitavano nei pressi dei campi di concentramento che, forse sapevano, forse ne erano all'oscuro, ma sicuramente non si facevano domande, bastava loro il vivere tranquilli e in serenità anche se accanto alle loro finestre si alimentava l'orrore.

porta dei tre colorati, fiori in mezzo al cemento, bussano le guardie in tuta militare ma con la bombetta da Arancia Meccanica. Sono in bianco e nero, sono ingrigite, sicuramente non sono felici. E come sempre il potere all'inizio non arriva con la prepotenza o con l'arroganza ma entra piano chiedendo pure permesso. E' il Padre charlottiano stesso a farli prima entrare e poi a concedere loro, sotto pagamento, di poter spostare la frontiera, con sbarre e filo spinato d'ordinanza, in giardino. Sembrano la Famiglia Flintstones improvvisamente catapultata dentro il set del "Bambino con il pigiama a righe". E qui sorgono due suggestioni; la prima fa riferimento alla poesia attribuita a Brecht, “Prima vennero a prendere gli zingari...”, che ci parla anche di Martin Luther King che sentenziava “Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti” che diventa in un attimo complicità e assuefazione e assenso, dall'altra i racconti sulle popolazioni tedesche che abitavano nei pressi dei campi di concentramento che, forse sapevano, forse ne erano all'oscuro, ma sicuramente non si facevano domande, bastava loro il vivere tranquilli e in serenità anche se accanto alle loro finestre si alimentava l'orrore.

Ma il Potere, si sa, ha una fame insaziabile e atavica e le conquiste non gli bastano mai, che sia per reale necessità o soltanto per disprezzo del rispetto delle regole. I militari (ricordano anche quelli di Fahrenheit 451) tornano una seconda volta chiedendo, sempre dietro pagamento, di spostare la frontiera proprio dentro casa, sezionando le camere da letto e il soggiorno: si vendono la morale e la dignità per pochi spiccioli. Il proverbio indiano “Quando avrete abbattuto l’ultimo albero, quando avrete pescato l’ultimo pesce, quando avrete inquinato l’ultimo fiume, allora vi accorgerete che non si può mangiare il denaro”, sarebbe qui calzante. Con i soldi che cosa ci fanno adesso che vivono reclusi e hanno le guardie con il mitra in casa che adorano, in un apposito altarino, il loro Leader (a metà tra i personaggi rassicuranti di Folon e quelli surreali di Magritte) al quale mostrare devozione assoluta e servilismo totale? Prigionieri in casa propria, senza possibilità di ribellione. La terza volta è quella finale di un'occupazione, di una vera e propria invasione che li confina allo status di bestie in gabbia e li obbliga ad una Resistenza che non prevede l'happy end.

Uno spazio non teatrale, non convenzionale eccita e stimola sempre il pubblico che cerca questo genere di operazioni curiose e spesso fantasiose. I serbi Dah Teatar, con diversi innesti di non-attori locali usciti fuori da un laboratorio, hanno scelto un autobus di linea per il loro "In/visible city", un format che hanno in repertorio da una quindicina di anni e che adattano e declinano a seconda dell'ambiente e del luogo dove si trovano a replicarlo. Il concetto di fondo (sarebbe stato più interessante e importante la produzione di un nuovo spettacolo senza appoggiarsi ad uno già consunto e consumato dal tempo) doveva essere quello di tirare fuori da Faenza storie, aneddoti, ricordi appunto invisibili o al limite non visibili a tutti. La raccolta del materiale in fase laboratoriale

Il viaggio dovrebbe essere dentro la "città invisibile" invece, tra schitarrate, sviolinate e poesie, si comincia prima con l'aneddotica delle origini della città, tra il fare sapiente e il quiz popolano, passando naturalmente dalla ceramica. Ma invece di Faenza, in maniera confusionaria, si cercano appigli dialettici e d'assonanza quasi per riempire i vuoti di senso; e così si parla dei cappuccini, i religiosi e quelli sorseggiati al bar, di Picasso, per poi scivolare, facile deriva, verso l'immigrazione (in modo ricattatorio), con salti concettuali semplicistici. Si butta nell'agorà del discorso la xenofobia e il caffè che è turco, un soldato tedesco, fino alle maschere veneziane e al popolo rom. Un calderone, troppa carne al fuoco (molta senza un reale costrutto) ha reso la piece in viaggio debole e affannata, incerta e traballante, senza una guida registica forte per uno zibaldone senza ossatura, senza spina dorsale, soltanto una serie di tessere di mosaico una in fila all'altra. Una frase da salvare però ce la siamo appuntata: "Sono un corpo che abita una città, sono una città che abita un corpo". E poi via agli stereotipi: "Qual è il Paese che accoglie più profughi?". E poi l'albicocca è cinese e la mela arriva dal Kazakistan. Come a dirci (come se ci fosse qualcuno che ancora non lo sa) che il mondo è uno solo ed è globalizzato, commettendo così il madornale errore di mischiare le cose con le persone, gli oggetti mercificati con i popoli. L'unica cosa da ricordare di "In/visible city" sta nell'essere transitati accanto ad una rotonda con al centro l'opera d'arte che raffigura la bambina che trascina un cetaceo, “Gaia e la balena” di Stefano Bombardieri: emozionante e straziante.

Molte  perplessità, dubbi e domande ha invece suscitato “Come crepe nei muri” proprio del Teatro Due Mondi, sia dal punto di vista contenutistico sia da quello realizzativo-formale. Quando l'arte diventa mero strumento ideologico fa danni, quando il teatro diviene comizio senza contraddittorio allora trascende la sua funzione. Che ogni gesto, che ogni azione, che ogni opera d'arte sia politica ci trova d'accordo. Qui la questione è un'altra, che parte dall'ingenuità mostrata in piazza, anche per via della trentina di non-attori partecipanti al laboratorio, sia per le tesi srotolate in campo senza alcuna teatralizzazione se non azioni collettive, discutibili, intervallate da canti da corteo anni '70. La distinzione tra i mondi, il povero e il ricco, è netta, ben distinta, e i buoni, ovviamente stanno dalla parte dei diseredati, mentre i cattivi sono i ricchi tratteggiati sempre a bere e mangiare, alle spalle dei popoli affamati, a giocare a badminton, a ridere (anche i ricchi piangono...). La Regina d'Inghilterra viene assaltata da coloro che vogliono entrare a Londra e se non possono arrivarci con il passaporto fa niente, entrano, sono giustificati a farlo, con la forza, con la violenza. Una violenza contro le regole, contro le forze dell'ordine: il fine giustifica i mezzi, quindi lanciamo sassi, spacchiamo vetrate, rompiamo i cordoli delle frontiere, tiriamo qualsiasi cosa che distrugga l'ordine costituito. Si tifa per una disobbedienza incivile che lancia un brutto segnale all'Europa. L'arte, il teatro, possono saltare i muri, le persone dovrebbero attraversarli con i documenti in regola.

perplessità, dubbi e domande ha invece suscitato “Come crepe nei muri” proprio del Teatro Due Mondi, sia dal punto di vista contenutistico sia da quello realizzativo-formale. Quando l'arte diventa mero strumento ideologico fa danni, quando il teatro diviene comizio senza contraddittorio allora trascende la sua funzione. Che ogni gesto, che ogni azione, che ogni opera d'arte sia politica ci trova d'accordo. Qui la questione è un'altra, che parte dall'ingenuità mostrata in piazza, anche per via della trentina di non-attori partecipanti al laboratorio, sia per le tesi srotolate in campo senza alcuna teatralizzazione se non azioni collettive, discutibili, intervallate da canti da corteo anni '70. La distinzione tra i mondi, il povero e il ricco, è netta, ben distinta, e i buoni, ovviamente stanno dalla parte dei diseredati, mentre i cattivi sono i ricchi tratteggiati sempre a bere e mangiare, alle spalle dei popoli affamati, a giocare a badminton, a ridere (anche i ricchi piangono...). La Regina d'Inghilterra viene assaltata da coloro che vogliono entrare a Londra e se non possono arrivarci con il passaporto fa niente, entrano, sono giustificati a farlo, con la forza, con la violenza. Una violenza contro le regole, contro le forze dell'ordine: il fine giustifica i mezzi, quindi lanciamo sassi, spacchiamo vetrate, rompiamo i cordoli delle frontiere, tiriamo qualsiasi cosa che distrugga l'ordine costituito. Si tifa per una disobbedienza incivile che lancia un brutto segnale all'Europa. L'arte, il teatro, possono saltare i muri, le persone dovrebbero attraversarli con i documenti in regola.

Tommaso Chimenti

Alpe Adria Puppet: la laguna esalta marionette e burattini

GRADO – Cominciamo a dire che a Grado non ci sono gradini. Tutto scorre liscio tra il lungomare chilometrico che porta dalla tozza e corpulenta Spiaggia Costa Azzurra fino alla lunghissima Principale passando tra fontane, ville novecentesche, terme, parchi, pinete e giardini. Le zanzare invece pascolano allegramente. A fine agosto i gradi sono tanti. La cappa sfrutta tutta la forza di gravità per pesarti addosso. Tanti turisti, tedeschi, austriaci, dell'Est europeo: dopotutto questo lembo di terra è, storicamente e geograficamente, il primo approdo al mare, al Mar Mediterraneo. Il mare è basso per un centinaio di metri e da lontano i bagnanti sembrano novelli Gesù che camminano sulle acque. Le alghe dell'Adriatico non si fanno attendere e germogliano tra gli immensi frangiflutti posti a barriera. Grado è un dedalo di isolotti dove, se escudiamo la parte nuova e turistica, spuntano i "Casoni", vecchie baracche caratteristiche dei pescatori. Siamo tra Venezia e Trieste, il confine è ancora vicino, Schengen o meno. A Grado non è riuscita ad arrivare né la peste né Attila. In queste zone, da quasi trent'anni il Cta di Gorizia (diretto con gentilezza saggia da Roberto Piaggio:  hanno appena vinto il bando europeo "Puppet and Design" insieme a strutture di Praga, Madrid e Lubiana) organizza tra Grado e, successivamente, Aquileia, Gorizia (interessantissimo il progetto sul teatro nei luoghi della Comunità Ebraica colpita dal rastrellamento del '43) e Nova Gorica (26 agosto – 8 settembre) l'"Alpe Adria Puppet Festival".

hanno appena vinto il bando europeo "Puppet and Design" insieme a strutture di Praga, Madrid e Lubiana) organizza tra Grado e, successivamente, Aquileia, Gorizia (interessantissimo il progetto sul teatro nei luoghi della Comunità Ebraica colpita dal rastrellamento del '43) e Nova Gorica (26 agosto – 8 settembre) l'"Alpe Adria Puppet Festival".

Come imprinting e varo ci accoglie un "Piccolo Principe" modificato che qui diventa "Il Piccolo Esploratore" e pone, in questa casetta-cabina ad oggetti a scomparsa e ante magiche (per la bravura di Alice Melloni, affabulatrice con grazia e delicatezza), tutta la vicenda partendo proprio dagli occhi, in prima persona, del bambino che vaga per la galassia in cerca di amicizia, escludendo così la figura (Saint-Exupery stesso) del pilota dalla narrazione. Il bimbo è un mix tra Playmobil con un panciotto in Lego e dentro il suo razzo fluttua tra i vari Pianeti-Regni-Paesi. Nessuno è un'isola, si direbbe, metafora valida anche in Laguna. Ecco l'incontro con il Re che cercava disperatamente un suddito al quale impartire ordini, ecco che sbarca sul Pianeta dell'Uomo indaffarato, ecco che arriva dal Vanitoso che agogna consensi e complimenti, ecco infine il Geografo che gli spiega (e qui entrano in gioco fotografie di mari, l'onda di Hokusai, o animali; gli oggetti sono di Virginia Di Lazzaro) come quel pianeta, dove si trovano adesso,  fosse un tempo lontano bellissimo, accogliente, verde, rigoglioso, pieno di vita e come ora invece sia arido, spoglio, povero, corrotto dall'inquinamento e dalla plastica. Ma quel pianeta è gemello di un altro che si chiama Terra e che il Piccolo Esploratore raggiungerà poco dopo incontrando il peluche-Volpe. La favola, giustamente, lascia i suoi contorni esistenziali e si sposta sul piano ecologista-ambientalista: dopotutto tra il pubblico ci sono i cittadini di domani.

fosse un tempo lontano bellissimo, accogliente, verde, rigoglioso, pieno di vita e come ora invece sia arido, spoglio, povero, corrotto dall'inquinamento e dalla plastica. Ma quel pianeta è gemello di un altro che si chiama Terra e che il Piccolo Esploratore raggiungerà poco dopo incontrando il peluche-Volpe. La favola, giustamente, lascia i suoi contorni esistenziali e si sposta sul piano ecologista-ambientalista: dopotutto tra il pubblico ci sono i cittadini di domani.

Se la dolcezza del primo spettacolo ci ha cullato e carezzato non possiamo dire altrettanto del secondo, il belga "Post Scriptum", che doveva essere, nelle intenzioni, un Cappuccetto Rosso dissacrante e politicamene scorretto. Soltanto in parte ha soddisfatto queste aspettative risultando invece un confusionario agglomerato-patchwork che avrebbe avuto bisogno di uno spazio protetto, al chiuso, piccolo ed intimo per poter essere valorizzato. Un minimal teatro da camera che messo in piazza, peraltro gremita, è scomparso lasciando la performer isolata tra i suoi pupazzi e le sue gag non sempre riuscite. Su una base di legno verticale, quasi una recinzione da cortile, appaiono oggetti vari senza che il loro significato venga valorizzato: una casa rossa, una montagna, un castello. Posto che Cappuccetto doveva passare per una foresta, un bosco, simbolo della crescita, del passaggio dall'infanzia all'adolescenza e quindi l'entrata nel mondo degli adulti, qui invece viene sostituito da una montagna con le sue vette che non nasconde le stesse inquietudini esistenziali. L'attrice, che si era proposta all'inizio in veste timburtoniana quasi Frankenstein, si trasforma  in un lupo che purtroppo ha le fattezze di un coccodrillo con pelliccia, compreso muso allungato e coda. Il caos regna sovrano e molti abbandonano: parte Vivaldi poi sguito da una sorta di Sirtaki. Il risultato è faticoso con pupazzi e marionette attaccate e aggrappate a questa bacheca, non riuscendo a tenere alta la concentrazione né a eccitare l'attenzione (solo 30 minuti di spettacolo). Alcuni sprazzi da clown cattivo (ci ha vagamente ricordato i folgoranti Tony Clifton Circus) dal tirare fuori le budella del lupo squartato a due scene di sesso, anche tra il Lupo e la Nonna, che il pubblico dei più piccoli non poteva cogliere. Restiamo ancora ancorati alla bellezza, nostro punto di riferimento quando si parla di "Cappuccetto Rosso", della versione dei belgi del Tof Teatro intitolata "Bistouri", sanguigna come un'operazione a cuore aperto, palpitante come un'autopsia.

in un lupo che purtroppo ha le fattezze di un coccodrillo con pelliccia, compreso muso allungato e coda. Il caos regna sovrano e molti abbandonano: parte Vivaldi poi sguito da una sorta di Sirtaki. Il risultato è faticoso con pupazzi e marionette attaccate e aggrappate a questa bacheca, non riuscendo a tenere alta la concentrazione né a eccitare l'attenzione (solo 30 minuti di spettacolo). Alcuni sprazzi da clown cattivo (ci ha vagamente ricordato i folgoranti Tony Clifton Circus) dal tirare fuori le budella del lupo squartato a due scene di sesso, anche tra il Lupo e la Nonna, che il pubblico dei più piccoli non poteva cogliere. Restiamo ancora ancorati alla bellezza, nostro punto di riferimento quando si parla di "Cappuccetto Rosso", della versione dei belgi del Tof Teatro intitolata "Bistouri", sanguigna come un'operazione a cuore aperto, palpitante come un'autopsia.

Due i momenti senza piedi per terra, con il naso all'insù, senza poggiare la suola al terreno. Prima è stata la volta di "Appeso a un filo" dei Di Filippo  Marionette, lei australiana e lui marchigiano: "i costumi li costruisce mia mamma", tenerissimi come le loro creature esili e leggiadre. Esiste il fil rouge e il filo della storia, qui invece queste figurine sono legate ai loro demiurghi e vivono, si muovono, compongono il loro delicato, tenue numero: c'è la marionetta che fatica ad alzarsi ma poi una volta in piedi balla in maniera sfrenata tutto il giorno per poi, stanchissima, rimettersi a dormire, ogni giorno in loop, c'è il violinista matto ma timido, un Paganini gitano flamenchista claudicante, c'è un Arlecchino che balla il tip tap che cade, piange e si rialza, c'è una sorta di Frank Sinatra, c'è una casalinga anziana che spazza e la sua scopa diventa remo per pagaiare sulle nuvole, diviene altalena per tornare bambina o, come strega buona, per volare in alto, ci sono due ragazzini che ballano hip hop e fanno la break dance e free style con mosse e pose da slang, skretch e acrobazie, coreografie nei loro piumini smanicati, infine il ciclista che fa gimkane e salti ad ostacoli ricordandoci la celebre scena di ET, un ciclista che ha la maglia gialla e la bandana rossa e ci piace pensare che sia un ricordo per l'indimenticato Pirata Pantani. Tutti dolcissimi. Centinaia le persone tra il pubblico (nonostante le sedute scomodissime), una vera folla oceanica, impressionante massa.

Marionette, lei australiana e lui marchigiano: "i costumi li costruisce mia mamma", tenerissimi come le loro creature esili e leggiadre. Esiste il fil rouge e il filo della storia, qui invece queste figurine sono legate ai loro demiurghi e vivono, si muovono, compongono il loro delicato, tenue numero: c'è la marionetta che fatica ad alzarsi ma poi una volta in piedi balla in maniera sfrenata tutto il giorno per poi, stanchissima, rimettersi a dormire, ogni giorno in loop, c'è il violinista matto ma timido, un Paganini gitano flamenchista claudicante, c'è un Arlecchino che balla il tip tap che cade, piange e si rialza, c'è una sorta di Frank Sinatra, c'è una casalinga anziana che spazza e la sua scopa diventa remo per pagaiare sulle nuvole, diviene altalena per tornare bambina o, come strega buona, per volare in alto, ci sono due ragazzini che ballano hip hop e fanno la break dance e free style con mosse e pose da slang, skretch e acrobazie, coreografie nei loro piumini smanicati, infine il ciclista che fa gimkane e salti ad ostacoli ricordandoci la celebre scena di ET, un ciclista che ha la maglia gialla e la bandana rossa e ci piace pensare che sia un ricordo per l'indimenticato Pirata Pantani. Tutti dolcissimi. Centinaia le persone tra il pubblico (nonostante le sedute scomodissime), una vera folla oceanica, impressionante massa.

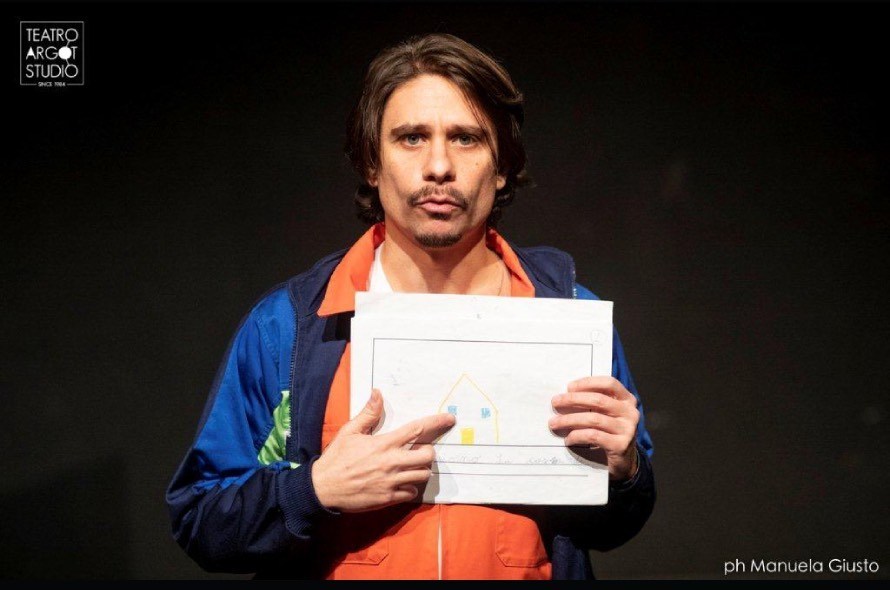

Ancora in aria e fluttuante è stata "La città sospesa" installazione del gruppo Flash Art a conclusione di un interessante laboratorio tra genitori e figli sulla "costruzione" della loro casa ideale: decine e decine di case, addobbate, disegnate, dipinte, con le finestre di ogni colore e forma, illuminate da dentro, mosse leggermente dal vento della sera, erano appese, come palle di Natale, alle fronde di un grande albero che ricordava quello della Cuccagna o ancora quello dove fu impiccato Pinocchio. Sembrano casette per uccellini, dondolano, fremono al passaggio, tremano; sono i sogni dei bambini che vedono nella casa la famiglia, la sicurezza, la protezione, un nido dal quale partire per poi farvi ritorno. Una favola in piena città. Come l'Alpe Adria Puppet.

Tommaso Chimenti 04/09/2019

Todi Festival: il teatro nel cuore dell'Italia

TODI - Todi is a small town in the center of Italy, diceva qualcuno tacciando, con spocchia, di provincialità Todi, l'Umbria, l'Italia intera incensando e idolatrando (questo si che è provincialismo) Milano, Londra e New York, dove milioni di persone camminano con le cuffie e lo sguardo incollato sullo schermo illuminato: benvenuto progresso. Tu chiamala emancipazione, se vuoi. Io la chiamo solitudine. Come si chiamano gli abitanti di Todi? Domanda da Settimana Enigmistica: tuderti. A Todi lo Jacopone omonimo la fa ancora da padrone, nell'aria, nel gusto che macinano queste pietre secolari incasellate a creare gioielli d'architettura che di giorno prendono luce e la rilasciano facendola rimbalzare e la sera, al tramonto di fine estate, scintillano, brillano, sprizzano fiotti di stille di luccichini. Una grande terrazza apre lo sguardo, fa respirare sulle campagne dove campi, orti, cipressi si inseguono e la vista fatica a contenere tutta questa bellezza tra la Natura e la mano dell'uomo. Umbria che è "schiacciata" tra Firenze e Roma, ogni comune ha il suo centro storico valorizzato, la sua importante e imponente storia, usi, tradizioni, campanilismi, stemmi, colori da tramandare: una perla tra vino, olio, norcinerie. Ogni piccolo paese ha il suo teatro all'italiana. Dal punto di vista teatrale l'Umbria fa rima con Spoleto (e la Mama) e il Centro di Santa Cristina voluto da Luca Ronconi. C'era anche il Terni Festival ma è defunto, si è estinto. In Umbria ha casa anche Peter Stein: il teatro è qui di casa, da sempre. E negli ultimi anni si è aggiunto Solomeo, patria e magione di Brunello Cucinelli, imprenditore, mecenate e finanziatore del Teatro Umbro.

Il "Todi Festival", da oltre trent'anni attivo, dopo varie direzioni, ha incontrato l'ideatore di Eurochocolate a Perugia, Eugenio Guarducci, che,  parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

L'estate sta finendo, il campionato di calcio invece è appena ricominciato. A Todi da qualche anno manca la stazione; raggiungerla non è così agevole: treno, un autobus che ti porta fino ai suoi piedi, un altro shuttle cittadino. In poche centinaia di metri si contano sette grandi, meravigliose, chiese, più monasteri e conventi. La locandina della rassegna è alquanto inquietante, di dechirichiana memoria, vagamente sessista: un uomo in piedi, ben vestito in abito blu elegante, con in testa un teatro, l'arte, cammina su una strada lunga e diritta, al suo fianco, in basso, una donna animalesca, nuda dalla vita in giù, vedova nera, Shiva-mantide religiosa, ragno a più gambe-zampe che striscia, con un sorriso da film horror: chissà. Brividi. Così come il titolo del festival "Futuro Anteriore" che se da una parte guarda al domani, dall'altra, nostalgicamente butta l'occhio al passato. Tutte le mode ritornano velate da una patina di progressismo: sono tornati i pantaloni a vita alta come quelli a zampa di elefante. Tutto torna. Panta rei. A volte purtroppo.

Due le visioni di teatro che si incastrano, si sommano, si sorpassano, si miscelano. A confronto, nella prima giornata, due spettacoli che, per ragioni differenti e percorsi diversissimi nell'affrontare la scena e il testo, non sono riusciti a bucare quel filo sottile che fa diventare gli spettatori dei partecipanti attivi ad un rito millenario. Ecco "Caligola" di un valido Bernardo Casertano, attore solido e si vede e si sente, che padroneggia carismatico la scena, la fa sua attraverso una performatività debordante. Atmosfere cupe, nerissime, con un suono di fondo (quasi un elettroencefalogramma in ospedale) che diventa mantra insostituibile, rumore disturbante e tappeto sonoro ipnotizzante che affonda le unghie nella nostra carne. Come un fool, in pelliccia con una calata volutamente meridionale a dare più corpo e pasta alle sillabe e più matericità alle parole, ci ha ricordato prepotentemente i pastori sardi del "Macbettu" di Alessandro Serra, con una recitazione che ci ha ricordato un mix tra Antonio Rezza, la Commedia dell'Arte e il Teatro di Figura (le ombre e i suoi rimandi) fino a giungere al Riccardo III shakespeariano. La rielaborazione da Camus ha sortito l'effetto di un eccesso di cripticismo e una sovrabbondanza di forma che hanno impastato il processo rendendolo denso come sangue di ciclista dopato, poco scorrevole, poco fluido: lo sguardo ha vinto sull'ascolto, la vista, qui senso sovraeccitato e sovrasollecitato (paradosso perché il buio aveva la meglio sulla luce) ha azzerato gli altri. Non lasciava comunque indifferenti: un colpo al cuore, un flash nella pece.

Il teatro serale ha facce diverse, abiti più lunghi, un dress code differente da happening al quale doverci essere, presenziare, apparire. Il nome effettivamente c'è e dona al pubblico quello che la platea si aspetta: una grande recitazione perfetta. Troppo. Galatea Ranzi, musa ronconiana prima, protagonista de "La Grande Bellezza" da Oscar sorrentiniano poi, ha phisique du role e voce per reggere il ruolo, la sua importanza, la sua portata. "Lezione da Sarah", di Sarah Bernhardt: una docente di teatro e la sua allieva. Vi ha ricordato il recente "Elvira" di Jouvet con Toni Servillo (altro filo che li lega, Jep Gambardella ne "La Grande Bellezza")? Anche a noi. E' passato troppo poco tempo (un paio di stagioni) per mettere in scena una piece simile sotto infiniti punti di vista. Il paragone è inevitabile. Postura, impostazione, tono, tutto è freddo, schematico, lontanissimo proprio dagli insegnamenti che la stessa prof-regista cerca di instillare nella sua giovane adepta. Ragazza che arriva titubante, incerta, timidissima, avendo recitato soltanto in chiesa e a scuola ma già conosceva a memoria, anche le parti degli altri ruoli, Amleto e Fedra, i due capisaldi della docente e della sua visione del teatro. Tutto è troppo perfetto, preciso, prevedibile, "teatrale" nella sua accezione negativa, rarefatto, pulito, nessuna sbavatura, gli origami di una finzione palese, lampante, luminosa. Manca il cuore, manca l'anima, proprio gli aspetti sui quali, da testo rielaborato da Pino Tierno, punta l'insegnante per passare la sua arte alla ragazza. Turbamenti di maniera, recitazione tutta sopra le righe. Una prova aperta dove, sempre fintamente, si fa credere al pubblico che abbia una parte decisiva, chiamato in causa, come fosse la platea di questa recita prima della prima, poi trasformato nei fantasmi aleggianti nel teatro, i suoi attori, i suoi autori, i suoi feticci. Il miglior modo per tenere distanti gli spettatori, per farli sentire corpo estraneo: il teatro che parla del teatro al teatro stesso, narcisisticamente, autoreferenzialmente. Un teatro che non sposta, che non tocca, senza linfa se non il riconoscere la precisione stilistica della primattrice. Cosa che già sapevamo. Quindi inutile saggio di bravura.

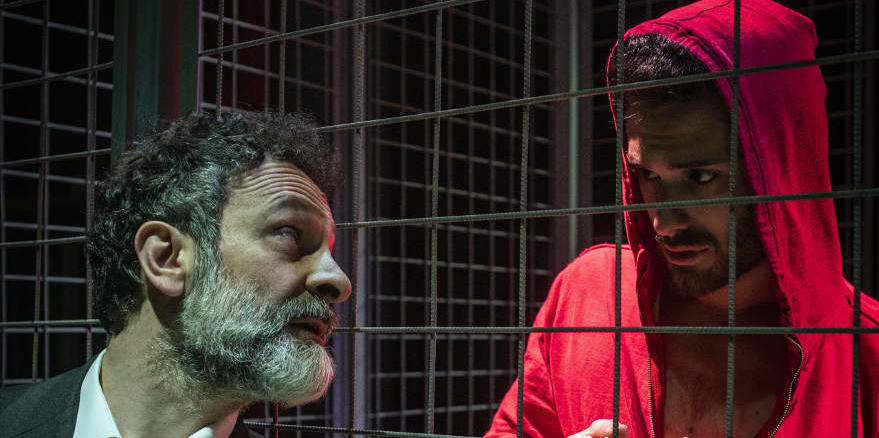

E' uno strano esperimento  "Tebas Land" curato dal Teatro di Rifredi (proprio in questi giorni il regista Angelo Savelli è ricoverato e gli facciamo grandi auguri!) su drammaturgia dell'autore uruguaiano Sergio Blanco. Un parricida, una gabbia. Ma questo è solamente il detonante e abbagliante contesto-pretesto; a nostro avviso il grande gioco che sta dietro questa macchina è tutto basato sul vero e sul falso, sul verosimile e sul plausibile, sull'effettivamente accaduto e sul possibile. Però sono emerse molte criticità a partire dalla traduzione-trasposizione dall'originale. La storia è divisa e disseminata su tre piani: l'attore Ciro Masella sul boccascena ci legge un foglio del Ministero e ci spiega che in scena non potrà esserci il detenuto protagonista della vicenda; il secondo piano è l'azione scenica delle prove e della messa in scena tra regista (Masella divenuto traslazione stessa dell'autore) e di un attore giovane; nel terzo quest'ultimo diventa il carcerato, accusato e condannato per l'omicidio del padre, mentre l'autore, che sta scrivendo appunto questa piece teatrale, lo va a trovare e lo intervista, cosa accaduta realmente. I piani si scambiano, i punti di riferimento saltano. Ma molte cose non tornano, molti dettagli che alla fine fanno la differenza. In molti punti sembra l'incontro tra la volpe e il Piccolo Principe. Ad esempio il ragazzo, nelle vesti del carcerato, è troppo "pulito", non è fangoso o melmoso, non è pasoliniano, una sporcatura, anche solamente in un dialetto regionale, tanto da sentirne la distanza e la lontananza dall'italiano usato dallo stesso attore durante la dimensione delle prove aperte avrebbe giovato. I piani si confondono e non sappiamo più chi sta dicendo cosa. Dice che l'incertezza e lo spaesamento sia voluto, cercato. Ma non solo: il tutto si basa non sulla veridicità ma sulla credibilità che in molti punti scricchiola facendo crollare il castello di carta. L'uccisione del padre dell'imputato viene, in maniera dostoevskiana, giustificata e viene tirato in ballo l'immancabile Edipo, buono per ogni stagione. Spunta una fotografia che non sappiamo se essere dell'omicida reale con il padre, se di Blanco con il padre, se dell'attore con il padre, come le foto dell'omicidio (di un omicidio, uno vale l'altro se racconto qualcosa di realmente accaduto?) esposte come fossimo a "Storie maledette". Il parricidio è il grande velo che una volta scoperto e alzato lascia un vuoto. La battuta più interessante, quella che mi rimarrà impressa di questa piece è la considerazione se le Nike indossate siano vere o fasulle, se i Rayban sono autentici o tarocchi. Sta tutto qui, tutto ruota attorno alla concezione di che cosa, e fino a dove, siamo capaci e disposti a credere, a metterci in gioco, ad avere fede, a dare credito alle storie che ci circondano, alle quali spesso crediamo per pigrizia, altre volte per ignoranza, altre ancora per menefreghismo. Ma se il gioco del rendere ambigua e liquida la verità si sfilaccia (basta la parola “Parigi” senza spoilerare) tutto scivola, si sfalda e ci rimane in mano soltanto il dramma di un ragazzo (non è credibile la sua omosessualità, assolutamente non tratteggiata fino al dettaglio stereotipato di una canottiera attillata traforata...) che ha ucciso il padre. Un Pietro Maso. Qui c'è, forse (ma andrebbe vista la versione originale), tanto altro che però si confonde, si nasconde, si incastra nel sottofondo. Un sub che non è riuscito a risalire in superficie.

"Tebas Land" curato dal Teatro di Rifredi (proprio in questi giorni il regista Angelo Savelli è ricoverato e gli facciamo grandi auguri!) su drammaturgia dell'autore uruguaiano Sergio Blanco. Un parricida, una gabbia. Ma questo è solamente il detonante e abbagliante contesto-pretesto; a nostro avviso il grande gioco che sta dietro questa macchina è tutto basato sul vero e sul falso, sul verosimile e sul plausibile, sull'effettivamente accaduto e sul possibile. Però sono emerse molte criticità a partire dalla traduzione-trasposizione dall'originale. La storia è divisa e disseminata su tre piani: l'attore Ciro Masella sul boccascena ci legge un foglio del Ministero e ci spiega che in scena non potrà esserci il detenuto protagonista della vicenda; il secondo piano è l'azione scenica delle prove e della messa in scena tra regista (Masella divenuto traslazione stessa dell'autore) e di un attore giovane; nel terzo quest'ultimo diventa il carcerato, accusato e condannato per l'omicidio del padre, mentre l'autore, che sta scrivendo appunto questa piece teatrale, lo va a trovare e lo intervista, cosa accaduta realmente. I piani si scambiano, i punti di riferimento saltano. Ma molte cose non tornano, molti dettagli che alla fine fanno la differenza. In molti punti sembra l'incontro tra la volpe e il Piccolo Principe. Ad esempio il ragazzo, nelle vesti del carcerato, è troppo "pulito", non è fangoso o melmoso, non è pasoliniano, una sporcatura, anche solamente in un dialetto regionale, tanto da sentirne la distanza e la lontananza dall'italiano usato dallo stesso attore durante la dimensione delle prove aperte avrebbe giovato. I piani si confondono e non sappiamo più chi sta dicendo cosa. Dice che l'incertezza e lo spaesamento sia voluto, cercato. Ma non solo: il tutto si basa non sulla veridicità ma sulla credibilità che in molti punti scricchiola facendo crollare il castello di carta. L'uccisione del padre dell'imputato viene, in maniera dostoevskiana, giustificata e viene tirato in ballo l'immancabile Edipo, buono per ogni stagione. Spunta una fotografia che non sappiamo se essere dell'omicida reale con il padre, se di Blanco con il padre, se dell'attore con il padre, come le foto dell'omicidio (di un omicidio, uno vale l'altro se racconto qualcosa di realmente accaduto?) esposte come fossimo a "Storie maledette". Il parricidio è il grande velo che una volta scoperto e alzato lascia un vuoto. La battuta più interessante, quella che mi rimarrà impressa di questa piece è la considerazione se le Nike indossate siano vere o fasulle, se i Rayban sono autentici o tarocchi. Sta tutto qui, tutto ruota attorno alla concezione di che cosa, e fino a dove, siamo capaci e disposti a credere, a metterci in gioco, ad avere fede, a dare credito alle storie che ci circondano, alle quali spesso crediamo per pigrizia, altre volte per ignoranza, altre ancora per menefreghismo. Ma se il gioco del rendere ambigua e liquida la verità si sfilaccia (basta la parola “Parigi” senza spoilerare) tutto scivola, si sfalda e ci rimane in mano soltanto il dramma di un ragazzo (non è credibile la sua omosessualità, assolutamente non tratteggiata fino al dettaglio stereotipato di una canottiera attillata traforata...) che ha ucciso il padre. Un Pietro Maso. Qui c'è, forse (ma andrebbe vista la versione originale), tanto altro che però si confonde, si nasconde, si incastra nel sottofondo. Un sub che non è riuscito a risalire in superficie.

Spassoso, interattivo ma purtroppo con un sottofondo amaro è stato “Quintetto” con il danzatore e coreografo Marco Chenevier (direttore del festival T-Dans ad Aosta), intelligentissima riflessione sul nostro stato dell'arte ma anche sull'Italia in generale. Ancora una volta la danza per incontrare il grande pubblico si affida all'ironia, come spesso accade  in altre esperienze del settore: Roberto Castello, Abbondanza Bertoni, Silvia Gribaudi, Ambra Senatore, Marco D'Agostin. Lo spettacolo si chiama Quintetto ma uno solo è in scena, senza scene, senza tecnici, del suono o delle luci, gli altri componenti della compagnia lo hanno abbandonato perché il cachet era irrisorio ed avrebbero lavorato in forte rimessa. Un naufrago, praticamente, lasciato a piedi dai tagli alla cultura ministeriali. Il danzatore comincia a raccontarci quello che sarebbe stato, quello che sarebbe potuto essere però lancia anche l'idea di una rappresentazione condivisa; ormai sono qua, se qualcuno mi aiuta. Chiama due persone del pubblico per le luci, altre tre per le musiche, quattro per danzare con lui, uno per battere il tempo per le coreografie. Ma, al di là del divertimento (mentre Chevenier si traveste, è perfetto, da Rita Levi Montalcini, il cui istituto di ricerca aveva subito nel '08 minacce di chiusura), il danzatore ci dimostra come il dilettantismo, l'amatorialità e l'improvvisazione, in teatro, nell'arte e nella vita, porta a conseguenze, a disastri, a brutture, scempi. Se pensi a quanto costa un professionista, prova a pensare a quanto ti costerebbe un dilettante traslazione del celebre “Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza” vergata da Derek Bok, ex presidente di Harvard. Ricordate la signora, molto motivata e volenterosa, che in Spagna qualche anno fa volendo restaurare un'opera ottocentesca praticamente la distrusse? Ogni replica è diversa dalle altre proprio per la grandissima fetta di interattività con il pubblico che ha carta bianca su come improvvisare le scene, sulla scelta delle musiche. Ovviamente è una corsa verso il fallimento perché chi danza non è un danzatore, chi punta le luci non un è un light designer, chi mette le musiche non è un ingegnere del suono. Quindi il prodotto dal punto di vista artistico risulta debole e sfilacciato, deficitario, irrisolto pur con la buona volontà dei partecipanti; la piece sarebbe stata indegna se presentata in questo modo ad un pubblico che aveva pagato un biglietto: corpi senza armonia, luci a caso, musiche non coordinate con i movimenti. Ma dall'altro lato è anche un bell'esperimento di partecipazione condivisa, di come, rimboccandosi le mani si può riuscire, anche se non professionisti ma con sudore e lena, a far quadrare i progetti, a portarli a termine: teatro di denuncia ma anche di spirito battagliero. Andate a cercarvi altri lavori di Chenevier, soprattutto “Questo lavoro sull'Arancia”: vi spruzzerà negli occhi intelligenza e acume.

in altre esperienze del settore: Roberto Castello, Abbondanza Bertoni, Silvia Gribaudi, Ambra Senatore, Marco D'Agostin. Lo spettacolo si chiama Quintetto ma uno solo è in scena, senza scene, senza tecnici, del suono o delle luci, gli altri componenti della compagnia lo hanno abbandonato perché il cachet era irrisorio ed avrebbero lavorato in forte rimessa. Un naufrago, praticamente, lasciato a piedi dai tagli alla cultura ministeriali. Il danzatore comincia a raccontarci quello che sarebbe stato, quello che sarebbe potuto essere però lancia anche l'idea di una rappresentazione condivisa; ormai sono qua, se qualcuno mi aiuta. Chiama due persone del pubblico per le luci, altre tre per le musiche, quattro per danzare con lui, uno per battere il tempo per le coreografie. Ma, al di là del divertimento (mentre Chevenier si traveste, è perfetto, da Rita Levi Montalcini, il cui istituto di ricerca aveva subito nel '08 minacce di chiusura), il danzatore ci dimostra come il dilettantismo, l'amatorialità e l'improvvisazione, in teatro, nell'arte e nella vita, porta a conseguenze, a disastri, a brutture, scempi. Se pensi a quanto costa un professionista, prova a pensare a quanto ti costerebbe un dilettante traslazione del celebre “Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza” vergata da Derek Bok, ex presidente di Harvard. Ricordate la signora, molto motivata e volenterosa, che in Spagna qualche anno fa volendo restaurare un'opera ottocentesca praticamente la distrusse? Ogni replica è diversa dalle altre proprio per la grandissima fetta di interattività con il pubblico che ha carta bianca su come improvvisare le scene, sulla scelta delle musiche. Ovviamente è una corsa verso il fallimento perché chi danza non è un danzatore, chi punta le luci non un è un light designer, chi mette le musiche non è un ingegnere del suono. Quindi il prodotto dal punto di vista artistico risulta debole e sfilacciato, deficitario, irrisolto pur con la buona volontà dei partecipanti; la piece sarebbe stata indegna se presentata in questo modo ad un pubblico che aveva pagato un biglietto: corpi senza armonia, luci a caso, musiche non coordinate con i movimenti. Ma dall'altro lato è anche un bell'esperimento di partecipazione condivisa, di come, rimboccandosi le mani si può riuscire, anche se non professionisti ma con sudore e lena, a far quadrare i progetti, a portarli a termine: teatro di denuncia ma anche di spirito battagliero. Andate a cercarvi altri lavori di Chenevier, soprattutto “Questo lavoro sull'Arancia”: vi spruzzerà negli occhi intelligenza e acume.

L'Umbria rimane uno scrigno di bellezze.

Tommaso Chimenti 02/09/2019

Che mondo sarebbe senza l'attore?

FIRENZE – Che strano tipo è l'attore. Un tipo che diventa un topos. Se ne sta da solo, spesso, a raccontare vicende personali o fatti secolari a sconosciuti nascosti nel buio che, in un mondo dove tutto è già stato detto e visto, si aspettano sempre quel qualcosa in più, quel quid che scaldi i loro pensieri, la loro quotidianità, il loro domani annoiato.

C'è l'attore riflessivo e quello saggio, sagace, acuto,

c'è l'attore che ti mette in difficoltà e quello che ti accarezza  e liscia,

e liscia,

c'è l'attore gutturale, diaframmatico, flemmatico, esofageo, baritonale,

c'è l'attore affabulatore e quello fisico, muscolare,

c'è l'attore energico e quello energetico come Gatorade,

c'è l'attore diesel che si autoalimenta e monta,

e monta,

c'è l'attore one man show, il mattatore che uccide testo e compagni in scena,

c'è l'attore che cerca il corpo a corpo con la platea, la istiga, la fustiga, la aizza,

c'è l'attore che cerca conforto e chi il confronto,

c'è l'attore che brama l'applauso e il consenso ad ogni costo, e si sente ad ogni passaggio,

c'è l'attore insicuro e quello arrogante, che tiene testa,

c'è l'attore che ti guarda negli occhi e ti spoglia con le retine,

c'è l'attore che ti dice quello che ti aspetti che ti dica, e sei contento così,

c'è l'attore che ti ribalta le convinzioni, che ti mette in discussione,

c'è l'attore che rimette in circolo il pensiero consolidato e quello in cui credevi fermamente,

c'è l'attore che si fa amare, c'è quello che dice di amarti,

c'è l'attore che si fa ricordare nel tempo,

c'è l'attore che te lo porti dietro come amico, come santino, come protettore nella tasca,

c'è l'attore che usa i silenzi e quello logorroico che teme le pause,

c'è l'attore che pare essere lì per caso,

c'è l'attore  che ha mestiere e c'è quello che fa un mestiere, e si capisce subito la differenza,

che ha mestiere e c'è quello che fa un mestiere, e si capisce subito la differenza,

c'è l'attore che ha una missione,

c'è l'attore che ha capito che ha una grande responsabilità,

c'è l'attore fintamente timido,

c'è l'attore nato per fare la spalla e quello nato per essere protagonista,

c'è l'attore che gli ribolle il mercurio vivo nelle vene,

c'è l'attore che non riesce a stare fermo, scosso da mille aghi elettrici,

c'è l'attore che brulica di brividi e riesce a passarli al pubblico,

c'è l'attore che ti fa sentire piccolo e indifeso, piccolo e sperso, piccolo e naufrago,

c'è l'attore che è Pifferaio magico e Guru e Mangiafoco,

c'è l'attore che gode al battimani finale e quelli, pochi per fortuna, che se ne escono di scena senza rientrare,

c'è l'attore convinto e quello convincente,

c'è l'attore che ti guarda, che guarda proprio te, che le sue parole le dice proprio a te e tu pensi di avere un feeling particolare perché le vostre pupille si sono incrociate un attimo e tu lo hai visto bene che ti guardava e lui, forse, invece, aveva un riflettore proprio puntato addosso ed era abbagliato e guardava nel vuoto,

c'è l'attore che si apre e ti racconta la sua vita anche se sta recitando l'Amleto,

c'è l'attore che ha bisogno di essere compreso e quello che vuol essere preso,

c'è l'attore dal quale vuoi onestà e quello al quale crederai incondizionatamente,

c'è l'attore che potrebbe raccontarti che all'Inferno c'è fresco e  lo seguiresti,

lo seguiresti,

c'è l'attore che se si presentasse alle elezioni lo voteresti senza guardare il partito che rappresenta,

c'è l'attore che vorresti invitare a cena,

c'è l'attore che vorresti come amico e poterlo chiamare di notte,

c'è l'attore dal quale ti senti rappresentato e nel quale ti identifichi,

c'è l'attore che vorresti come testimone di nozze e quello al quale non presenteresti mai la tua compagna,

c'è l'attore con il quale sarebbe bello andare a bere qualcosa una sera e ascoltarne tutti gli aneddoti.

Menomale che c'è l'attore, senza come  faremo?

faremo?

Dovremmo solo ringraziarli, attori e ovviamente attrici, per quello che la maggior parte di noi non riesce ad essere né a fare: essere al centro dell'attenzione, avere qualcosa da dire e, addirittura, essere ascoltati.

Tommaso Chimenti 17/07/2019

Walking Therapie: tramvia, cuffie e camminare spassoso dentro le nostre paure

FIRENZE – Si può riuscire a parlare di temi scottanti, attuali, moderni, profondi e pesanti come la depressione, il licenziamento, l'allontanamento dai figli, anche facendo, e molto, ridere e sorridere. Con una patina di risate si riesce ad andare più a fondo e a far sedimentare quel velo necessario, per comprendere meglio, per immedesimarsi, per calarsi nell'amara situazione di moltissime famiglie dei giorni nostri. Il Teatro di Rifredi sembra aver azzeccato ancora una volta questa formula, un altro cavallo di battaglia che ha il surplus di portare il teatro in spazi non convenzionali. Dopo le infinite stagioni, sempre sold out, de “L'ultimo harem”, con questo “Walking Therapie” siamo sicuri di essere davanti ad un altro crack, un nuovo possibile cult fiorentino, una nuova piece-cofanetto pieno di sorprese che non può far altro che migliorare, accrescersi esponenzialmente, alimentarsi. Secondo anno di questo esperimento che Giancarlo Mordini e Angelo Savelli videro ad Avignone (scritto dai belgi Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni) ed al quale hanno cambiato forma e connotati spostando l'azione dal camminare alla famigerata tramvia, croce e delizia dei fiorentini.

(scritto dai belgi Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni) ed al quale hanno cambiato forma e connotati spostando l'azione dal camminare alla famigerata tramvia, croce e delizia dei fiorentini.

Due attori (si compenetrano Luca Avagliano e Gregory Eve), ma anche improvvisatori sempre con le antenne aperte sul reale, su tutto quello che gli si muove attorno e grandi perfomer, che si incastrano alla perfezione, fisicamente (uno alto e uno basso, uno magro e uno rotondo), ed emotivamente, sempre pronti ad usare quello che accade in maniera contingente per trasformarlo in gag, per usarlo ad uso e consumo di una narrazione-canovaccio ma che prende spunto e gioca ogni sera con gli incontri casuali e fortuiti che si materializzano sul cammino delle decine di persone con le cuffie che loro conducono, come Pifferai magici, dalla fermata di Rifredi a quella di Scandicci. Siamo, nell'accezione dello spettacolo, un gruppo di persone “che stanno male”, in terapia come suggerisce il titolo, intervenute “ad un seminario sull'accettazione del dolore”. Molti inglesismi, tanta cialtroneria, frasi fatte e condivisione, abbracci per non sentirsi soli, per “espellere lo stress”, gestire le nostre paure. L'equilibrio del gioco è la grande sint onia tra le due figure, caratteri agli antipodi, tra il sicuro e serio guru e il suo aiutante-adepto che sta imparando le tecniche di convincimento e si sta risollevando (ma questo lo capiamo mano a mano che il racconto entra nel vivo) da una difficile e drammatica situazione personale che lo ha azzerato ed annientato.

onia tra le due figure, caratteri agli antipodi, tra il sicuro e serio guru e il suo aiutante-adepto che sta imparando le tecniche di convincimento e si sta risollevando (ma questo lo capiamo mano a mano che il racconto entra nel vivo) da una difficile e drammatica situazione personale che lo ha azzerato ed annientato.

Nelle cuffie (come nel recente spettacolo “Underground” del duo Cucolo/Bosetti al Napoli Teatro Festival; qui con più unione d'intenti tra conducente e platea in movimento) i due ci danno ordini e informazioni con i divertenti incastri di piccoli litigi sotterranei e lievemente impercettibili a contraddirsi, a non far emergere la verità, a camuffare il nostro percorso, fuori nella città e di consapevolezza dentro noi stessi. La parte più esilarante prende corpo nelle numerose fermate della tramvia e nel consueto saliscendi cittadino serale: partono canzoni nazional-popolari, Nicola Di Bari, Ivan Graziani, Eugenio Finardi, Renato Zero, e veniamo incitati (impossibile resistere a dar sfogo all'ugola sanremese che è dentro ognuno di noi) a cantare e lasciarci andare mentre gli altri passeggeri ci guardano stupiti e una cappa d'ilarità contagiosa si spande tra le sediole azzurre e grigie e la voce metallica che avverte della fermata successiva. Il dolore e l'infelicità, ovvero come combatterli, rimangono sullo sfondo, così come la depressione, malattia dei nostri tempi insoddisfatti; siamo naufraghi e cerchiamo  una meta o un mentore che ci indichi la strada maestra partendo dal presupposto, qui in modo faceto e ilare, che “nessuno di noi sta bene” e che “tutti abbiamo un grumo di dolore”. Vero, verissimo. Forse ne ridiamo per esorcizzare questo triste assioma. Un giorno di dolore che uno ha, direbbe Ligabue.

una meta o un mentore che ci indichi la strada maestra partendo dal presupposto, qui in modo faceto e ilare, che “nessuno di noi sta bene” e che “tutti abbiamo un grumo di dolore”. Vero, verissimo. Forse ne ridiamo per esorcizzare questo triste assioma. Un giorno di dolore che uno ha, direbbe Ligabue.

Tra storielle, citazioni, filastrocche, rime, canzoncine, esercizi, prese di coscienza, formule di autoconvincimento arriviamo a Scandicci dove inizia (va leggermente asciugato) un altro spettacolo: ognuno segue i due “scienziati” alla ricerca della felicità e nella sperimentazione sul campo dell'analisi dell'infelicità altrui, studiando gli altri esseri umani che stanno bivaccando (non sono felici neanche loro, fingono serenità in famiglia)  tra cemento, asfalto, qualche gelato annoiato, bambini ululanti, palloni stanchi, le luci brutte dei neon. Il disagio che i due cercano di combattere e ostacolare è proprio quello del quale hanno sofferto: fragilità, timidezze, ansie, vergogne, imbarazzi, drammi esistenziali. Se Gregory Eve è il grande burattinaio che tesse e trama e muove come una pedina l'altro “dottore”, Luca Avagliano è un Caparezza (si lancia anche in un pezzo hip hop ben ritmato e orecchiabile) esondante, energetico, spumeggiante. Si può vedere e prendere “Walking Therapie” come uno spettacolo comico (lo è, e molto) ma senza dimenticare i grandi insegnamenti disseminati nel testo e tra le pieghe delle schermaglie tra i due. Uno spettacolo che non può far altro che decollare con nuove repliche.

tra cemento, asfalto, qualche gelato annoiato, bambini ululanti, palloni stanchi, le luci brutte dei neon. Il disagio che i due cercano di combattere e ostacolare è proprio quello del quale hanno sofferto: fragilità, timidezze, ansie, vergogne, imbarazzi, drammi esistenziali. Se Gregory Eve è il grande burattinaio che tesse e trama e muove come una pedina l'altro “dottore”, Luca Avagliano è un Caparezza (si lancia anche in un pezzo hip hop ben ritmato e orecchiabile) esondante, energetico, spumeggiante. Si può vedere e prendere “Walking Therapie” come uno spettacolo comico (lo è, e molto) ma senza dimenticare i grandi insegnamenti disseminati nel testo e tra le pieghe delle schermaglie tra i due. Uno spettacolo che non può far altro che decollare con nuove repliche.

Tommaso Chimenti 15/07/2019

Una bella edizione di Inequilibrio: Sarteanesi-Bosi, Vico Quarto Mazzini e Babilonia, un teatro che non indugia

CASTIGLIONCELLO – Il Castello Pasquini rimane sempre baluardo, sta imperioso sulla collina con i merli a creare ombre, a prendere il vento, con il dragone di rame sull'angolo a scandagliare il mare. La sera una grande proiezione illumina con scritte e logo il lato b della struttura finto medievale e dalla pineta la visione è estiva, festivaliera, frizzante e nostalgica insieme. Rimane nell'aria quella polvere di stelle di non-detto, ai margini di un bosco da favola dove perdersi tra rami e siepi, dove pungersi, dove diventare grandi. Il clima è sereno, e non parlo di quello meteorologico, l'atmosfera pacata: una delle più belle edizioni degli ultimi anni di “Inequilibrio” (ancora per la direzione della ditta Fumarola-Masi), più matura, con artisti consolidati, scelte curate, grande attenzione, molte proposte quotidiane, parole di senso. Le ore passano placide a Castiglioncello tra un tuffo dal cemento e una passeggiata lungo mare, tra le bancarelle di libri scontati, qualche pittore che tratteggia la sua tela, un gelato rischiaratore, le panchine che gettano l'occhio agli scogli, qualche vela che solca i riflessi al largo. C'è un'aria d'antan che non stona affatto, basta coglierla, accoglierla, respirarla nei passi attenuati, in questo andamento lento che ci spinge, assolati, qui dove tutto scorre uguale a se stesso, dove la sua ricchezza sta proprio in questo immobilismo che rassicura, che ristora, che conforta.

Lentezza e stallo, cappa e indolenza che abbiamo riscontrato nel toccante “Bella Bestia” (prod. Officine della Cultura, sostegno di Armunia e Kilowatt) dove, fin dal titolo, si gioca ossimoricamente tra due caratteri che tentano di affossarsi a vicenda, già sprofondati nelle loro grame vicende personali senza trovare un appiglio per salvarsi, una mano alla quale aggrapparsi per tornare a boccheggiare in superficie. Due attrici (cariche, dense, riescono a toccare gli organi interni in un'altalena di up & down) che si incastrano alla perfezione, Francesca Sarteanesi, che fa della freddezza diretta uno stile che taglia a fette la scena, e Luisa Bosi, cinicamente tenace, pugnace che va dritta al punto. Donne con la d maiuscola. Dentro questo interno cupo, pare un inverno del nostro scontento, e ovattato in un cotone doloroso e dolorante, grondante miserie e recriminazioni, escluse, emarginate o autorecluse, l'ansia e il malessere la fanno da padrone autoalimentando le paure dell'una e la sfrontata verità schiaffata in faccia dell'altra.

Hanno talmente tanti timori che lì dentro, almeno lì dentro, loro sconfitta e unico recinto dove poter essere libere, possono sfogarsi per rimanere ancorate, senza possibilità di redenzione o vendetta o rilancio o reazione, alle se stesse che conoscono, nella sofferenza accertata, nel disagio conclamato, assediate da statue di dobermann (ad ogni buio aumentano, quasi fosse la sequenza di Fibonacci) che, impassibili, le guardano, non sapendo se sono lì per proteggerle oppure per non farle uscire dal loro guscio che magistralmente si sono costruite a forza di fango e silenzi, di attese e treni perduti. Da un lato un male depressivo a confronto, in contrasto con un male inequivocabile dettato da cartelle cliniche e radiografie:  qual è il più forte, il più vero, il più compassionevole? Quale quello che realmente ha più diritto di cittadinanza e di espressione? I giochi dell'immedesimazione dell'una per esorcizzare scene e personaggi della vita dell'altra sono al tempo stesso spassosi e lancinanti. Due interpreti beckettiane (hanno abiti a fiori ma appassiti; ci ha ricordato i testi di Armando Pirozzi) con inserti reali di chat vocali esilaranti e ridicole che ci portano sul terreno di che cosa cerchiamo nelle nostre solitudini fatte di tastiere e di sesso come antidoto all'infelicità. Il comico del tragico, il dramma del sorriso inopportuno: “Io ho un tumore”, “Io invece ho una cena” si lanciano. Siamo tutti troppo tesi ad ascoltarci che non sentiamo più gli altri: “Non è una questione di tempo. E' una questione di tempo perso”. L'indifferenza disperata le ha frastornate, irrigidite, trasformate, colpite, inginocchiate; la triste e cruda verità sbattuta come uno schiaffo può essere antidoto o annientamento: la bestia, fintamente bella solo quando ti assuefai al suo morso, è sempre lì in agguato: teatro che scuote.

qual è il più forte, il più vero, il più compassionevole? Quale quello che realmente ha più diritto di cittadinanza e di espressione? I giochi dell'immedesimazione dell'una per esorcizzare scene e personaggi della vita dell'altra sono al tempo stesso spassosi e lancinanti. Due interpreti beckettiane (hanno abiti a fiori ma appassiti; ci ha ricordato i testi di Armando Pirozzi) con inserti reali di chat vocali esilaranti e ridicole che ci portano sul terreno di che cosa cerchiamo nelle nostre solitudini fatte di tastiere e di sesso come antidoto all'infelicità. Il comico del tragico, il dramma del sorriso inopportuno: “Io ho un tumore”, “Io invece ho una cena” si lanciano. Siamo tutti troppo tesi ad ascoltarci che non sentiamo più gli altri: “Non è una questione di tempo. E' una questione di tempo perso”. L'indifferenza disperata le ha frastornate, irrigidite, trasformate, colpite, inginocchiate; la triste e cruda verità sbattuta come uno schiaffo può essere antidoto o annientamento: la bestia, fintamente bella solo quando ti assuefai al suo morso, è sempre lì in agguato: teatro che scuote.

Se l'insoddisfazione prende alla gola come ossigeno che manca forse non è il caso di cambiare situazione o città o Stato ma proprio pianeta, anche se, nella maggior parte dei casi i guai continuano a (in)seguirci perché ce li portiamo dentro come ferite o cicatrici.  La soluzione, fallace ed errata, potrebbe essere “Vieni su Marte” (prod. VQM, Gli Scarti, sostegno Officina Teatro, Kilowatt, Asini Bardasci, 20Chiavi, Mibact, Siae), un invito per cercare quel cambiamento che non è stato possibile affrontare nella nostra esistenza terrena e dove abbiamo finora fallito sul globo terracqueo forse sarà possibile centrare l'obbiettivo della conquista della felicità sopra un altro corpo celeste. L'idea, magistralmente teatralmente messa in scena dai Vico Quarto Mazzini (lontani dal non fortunato “Little Europa”), parte dal progetto reale di costruire una colonia permanente su Marte. Chi voleva poteva spedire un video di presentazione ed elencare le sue qualità, propensioni e ambizioni per essere scelti per andare a vivere e procreare sul pianeta rosso. Arrivarono oltre 200 mila candidature che intermezzano la narrazione dei VQM fatta di quadri tanto angoscianti quanto grotteschi, tanto divertenti quanto iperbolici, quadri dove Michele Altamura e Gabriele Paolocà, straordinari interpreti con grinta da vendere, dietro un velatino angosciante, si trasformano in psichiatra

La soluzione, fallace ed errata, potrebbe essere “Vieni su Marte” (prod. VQM, Gli Scarti, sostegno Officina Teatro, Kilowatt, Asini Bardasci, 20Chiavi, Mibact, Siae), un invito per cercare quel cambiamento che non è stato possibile affrontare nella nostra esistenza terrena e dove abbiamo finora fallito sul globo terracqueo forse sarà possibile centrare l'obbiettivo della conquista della felicità sopra un altro corpo celeste. L'idea, magistralmente teatralmente messa in scena dai Vico Quarto Mazzini (lontani dal non fortunato “Little Europa”), parte dal progetto reale di costruire una colonia permanente su Marte. Chi voleva poteva spedire un video di presentazione ed elencare le sue qualità, propensioni e ambizioni per essere scelti per andare a vivere e procreare sul pianeta rosso. Arrivarono oltre 200 mila candidature che intermezzano la narrazione dei VQM fatta di quadri tanto angoscianti quanto grotteschi, tanto divertenti quanto iperbolici, quadri dove Michele Altamura e Gabriele Paolocà, straordinari interpreti con grinta da vendere, dietro un velatino angosciante, si trasformano in psichiatra  napoletano e concreto e marziano dolcissimo, aulico e poetico “dipingendo stelle”, in due bifolchi razzisti, in un professore precario mandato ad insegnare ai figli dei muratori che stanno costruendo come forsennati case ed edifici per la colonizzazione di Marte. La voglia di fuga declinata in più sfaccettate versioni, uno spettacolo necessario per capirci meglio, per frugare la nostra paura della morte, per scovare il nostro germe che ci fa pensare al passato per migliorare il nostro futuro non riuscendo a vivere serenamente il presente con la costante spada di Damocle sul collo della fine, più o meno imminente: teatro di qualità.

napoletano e concreto e marziano dolcissimo, aulico e poetico “dipingendo stelle”, in due bifolchi razzisti, in un professore precario mandato ad insegnare ai figli dei muratori che stanno costruendo come forsennati case ed edifici per la colonizzazione di Marte. La voglia di fuga declinata in più sfaccettate versioni, uno spettacolo necessario per capirci meglio, per frugare la nostra paura della morte, per scovare il nostro germe che ci fa pensare al passato per migliorare il nostro futuro non riuscendo a vivere serenamente il presente con la costante spada di Damocle sul collo della fine, più o meno imminente: teatro di qualità.

E dopo la disperazione e l'insoddisfazione ecco l'incomprensione eclatante e abbagliante nel confronto genitori-figli che esplode in tutta la sua violenza nel “Padre nostro” (prod. Babilonia, Corte Ospitale, Operaestate Veneto) dei Babilonia Teatri andato in scena in mezzo agli scogli alle prime luci del giorno tra pozzanghere di lacrime create dal mare dove poter annegare, rocce appuntite  come dialoghi incandescenti, scene tattili di corpi che si cercano, si tengono, si spingono, si scontrano senza incontro, si hanno, si mangiano, si mordono, si muovono come astronauti in punta di piedi su questo paesaggio lunare tagliente come fossero massi frastagliati lavici. Due adolescenti e un padre (anche Mario Perrotta si è soffermato sulla figura nel suo ultimo “In nome del padre”) duro, reazionario, urlante indicazioni e ordini e doveri e obblighi senza empatia, autoritario, dittatoriale, soldatesco, militaresco, manesco, contro (la madre grande assente, neanche nominata). Una visione del genitore maschio un po' datata, vecchio stampo quando oggi i padri sono dimessi, attenti al politicamente corretto, impantanati se dover dare un'educazione fatta anche di rifiuti e no decisi o dire sempre di sì. Cos'è rimasto del padre in tempi di inseminazione artificiale, di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, di uteri in affitto e di genitore 1 e genitore 2?

come dialoghi incandescenti, scene tattili di corpi che si cercano, si tengono, si spingono, si scontrano senza incontro, si hanno, si mangiano, si mordono, si muovono come astronauti in punta di piedi su questo paesaggio lunare tagliente come fossero massi frastagliati lavici. Due adolescenti e un padre (anche Mario Perrotta si è soffermato sulla figura nel suo ultimo “In nome del padre”) duro, reazionario, urlante indicazioni e ordini e doveri e obblighi senza empatia, autoritario, dittatoriale, soldatesco, militaresco, manesco, contro (la madre grande assente, neanche nominata). Una visione del genitore maschio un po' datata, vecchio stampo quando oggi i padri sono dimessi, attenti al politicamente corretto, impantanati se dover dare un'educazione fatta anche di rifiuti e no decisi o dire sempre di sì. Cos'è rimasto del padre in tempi di inseminazione artificiale, di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, di uteri in affitto e di genitore 1 e genitore 2?

Stavolta i Babilonia, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, non sono in scena: hanno scelto invece un padre con i suoi due figli, Maurizio, Olga e Zeno  Bercini in un saliscendi di emozioni, una liturgia laica di carezze e mano pesante, di battesimo quasi ad annegare fino alla spoliazione da parte dei figli del padre che rimane come un verme sulla riva ormai depotenziato e fragile, annientato come uno straccio mentre Tom Waits gracchia e raschia. Un padre di quelli che non ce ne sono più, con sigaro, birra e fucile, una fotografia di qualche decennio e generazione fa dedito alle percosse e alle botte, condito con zero dialogo. I figli che uccidono, metaforicamente, il padre puntandogli addosso carabine giocattolo, vomitandogli addosso disprezzo e astio, vendetta e punizioni in una vera e propria esecuzione da Safari. E' un j'accuse arrabbiato, un processo, “Caro padre ti scrivo, così mi distraggo un po'”, una lettera d'addio, un funerale quando, ormai indebolito nel corpo e nella mente, gli mettono il pigiama d'ordinanza da ospizio e, forse perdonandolo nel passaggio di consegne, lo invitano a fare il grande balzo, un tuffo nel blu dipinto di blu, perché il dolore della perdita azzera il passato: teatro di forte impatto.

Bercini in un saliscendi di emozioni, una liturgia laica di carezze e mano pesante, di battesimo quasi ad annegare fino alla spoliazione da parte dei figli del padre che rimane come un verme sulla riva ormai depotenziato e fragile, annientato come uno straccio mentre Tom Waits gracchia e raschia. Un padre di quelli che non ce ne sono più, con sigaro, birra e fucile, una fotografia di qualche decennio e generazione fa dedito alle percosse e alle botte, condito con zero dialogo. I figli che uccidono, metaforicamente, il padre puntandogli addosso carabine giocattolo, vomitandogli addosso disprezzo e astio, vendetta e punizioni in una vera e propria esecuzione da Safari. E' un j'accuse arrabbiato, un processo, “Caro padre ti scrivo, così mi distraggo un po'”, una lettera d'addio, un funerale quando, ormai indebolito nel corpo e nella mente, gli mettono il pigiama d'ordinanza da ospizio e, forse perdonandolo nel passaggio di consegne, lo invitano a fare il grande balzo, un tuffo nel blu dipinto di blu, perché il dolore della perdita azzera il passato: teatro di forte impatto.

Infine non possiamo non citare un attore che ci ha mosso, spostato e sollecitato, Eugenio Mastrandrea, visto nelle vesti della nobildonna nella “Contessa tra i sessi” tratto da Palazzeschi in un ruolo pieno di charme e tensione in versione Conchita Wurst pasoliniana, che ci ha ricordato la lucidità e la consapevolezza di Luca Marinelli: una grande presenza scenica. Castiglioncello vale sempre, ancora, una messa.

Tommaso Chimenti 10/07/2019

Foto "Bella Bestia" e "Padre nostro": Antonio Ficai;

Foto "Vieni su Marte": Francesco Tassara

"Glicemia500" illumina lo "ShowCase" di DanceHaus

MILANO – Come sta la danza contemporanea italiana? Com'è la sua salute? Per quello che abbiamo visto nella due giorni dello “ShowCase” all'interno di Dance Haus, non l'abbiamo trovata agonizzante ma nemmeno in forma splendida, con alcune esili punte, molti stereotipi da rivedere, varie ingenuità, qualche guizzo isolato, comunque distante da quello che possiamo vedere a livello europeo. C'è uno scarto visibile, palese, indubbio. Non siamo a Berlino, a Bruxelles o in Olanda questo è chiaro: il gap si sente. Quattro strutture, per il secondo anno, DanceHauspiù, Centro Nazionale di Produzione della danza, e le compagnie Fattoria Vittadini, Naturalis Labor e Déjà Donné, si sono consociate per dar vita ad un fruttuoso scambio di visioni tra scena, operatori, programmatori e giornalisti. Intanto lo spazio della Dance Haus, in via Tertulliano (chi non c'è stato ci passi gli si aprirà un mondo), è un'ex fabbrica composta da più strutture dove si dipanano sale prove, spazi polifunzionali dove convivono il teatro, la danza (hanno sede anche i Kataklò) , le scuole di formazione, l'hip hop: una cittadella dove, una volta varcato il cancello, si respira arte e libertà d'espressione, murales, freschezza e gioventù.

Dopo l'uscita della sezione danza da NEXT, la vetrina del teatro e delle performance lombarde sostenuta da Cariplo, Dance Haus, quarto centro produttivo italiano dopo Virgilio Sieni, Compagnia Zappalà e Aterballetto, si è assunta l'onere e l'onore di portare avanti la mostra e la valorizzazione dei lavori della contemporanea. Quel che abbiamo notato, e che qui sottolineiamo, è che spesso il gesto e il movimento non sono a supporto di un'idea forte di base e rimangono così chiusi, enigmatici e criptici, senza riuscire a comunicare intenzioni e prospettive, tecnicismi fini a se stessi che non riescono a passare un'urgenza, a testimoniare una posizione contenutistica.

Tra i tanti pezzi visti  siamo rimasti favorevolmente colpiti da uno dei pochi spettacoli dove fosse presente una scenografia, un impianto presente e pregnante con il quale i danzatori e performer potessero dialogare e interagire, il potente “Glicemia500” (alla lettura del titolo ci è venuta subito alla mente la canzone medicalizzata “Paracetamolo” di Calcutta) del duo Nux che mette in scena il passaggio, il cambiamento in tutte le sue forme variegate e variopinte, i vari momenti dove dal possibile tracollo si passa al volo e viceversa, le catarsi, i mutamenti abissali. Una struttura granitica e megalitica (quasi un dolmen neolitico) campeggia in mezzo alla scena, sembra una tenda-parallelepipedo oblungo, quasi un vulcano giallo zolfo (o un Yellow Submarine dalla cui garitta tirar fuori la testa e scrutare il paesaggio sottostante) scivoloso e storto dove al suo interno, come Winnie nel beckettiano “Giorni Felici”, sta e spunta a più riprese una donna che è quasi un bruco nudo, un verme che ha paura ad uscire dall'ovatta, un uccellino che ha timore di lasciare il proprio caldo e sicuro nido e spiccare il primo salvifico volo. Le gambe non gli reggono, la muscolatura non è allenata, ma c'è una figura accanto a lei, un uomo nero, pare una figura cupa e intimorente della Marvel, che però si rivelerà tutt'altro che malvagio e maligno. Anzi l'aiuta, la sostiene, la tira su, le insegna, come un vero Pigmalione e Guru, i passi, le mosse, la tiene, lei che è sempre in perenne bilico tra la caduta e il librarsi.

siamo rimasti favorevolmente colpiti da uno dei pochi spettacoli dove fosse presente una scenografia, un impianto presente e pregnante con il quale i danzatori e performer potessero dialogare e interagire, il potente “Glicemia500” (alla lettura del titolo ci è venuta subito alla mente la canzone medicalizzata “Paracetamolo” di Calcutta) del duo Nux che mette in scena il passaggio, il cambiamento in tutte le sue forme variegate e variopinte, i vari momenti dove dal possibile tracollo si passa al volo e viceversa, le catarsi, i mutamenti abissali. Una struttura granitica e megalitica (quasi un dolmen neolitico) campeggia in mezzo alla scena, sembra una tenda-parallelepipedo oblungo, quasi un vulcano giallo zolfo (o un Yellow Submarine dalla cui garitta tirar fuori la testa e scrutare il paesaggio sottostante) scivoloso e storto dove al suo interno, come Winnie nel beckettiano “Giorni Felici”, sta e spunta a più riprese una donna che è quasi un bruco nudo, un verme che ha paura ad uscire dall'ovatta, un uccellino che ha timore di lasciare il proprio caldo e sicuro nido e spiccare il primo salvifico volo. Le gambe non gli reggono, la muscolatura non è allenata, ma c'è una figura accanto a lei, un uomo nero, pare una figura cupa e intimorente della Marvel, che però si rivelerà tutt'altro che malvagio e maligno. Anzi l'aiuta, la sostiene, la tira su, le insegna, come un vero Pigmalione e Guru, i passi, le mosse, la tiene, lei che è sempre in perenne bilico tra la caduta e il librarsi.

La figura pece ha il volto scuro annerito otelliano, una tunica da derviscio rotante, un rigore monacale nei gesti biblici, la muove come un burattino. E' qui che il corso delle cose muta radicalmente e assistiamo ad un vero e proprio transfert osmotico tra la figura femminile nuda (grande controllo del corpo, forza e precisione) e questo monaco rigido: se l'uno si spoglia delle proprie vesti, e perde certezze e sicurezze, l'altra si veste dei suoi abiti (vediamo la costruzione di un nuovo personaggio assimilabile al Frankenstein), gli pulisce la faccia e lo lascia senza scudo, senza corazza, senza armi, liscio, puro e lindo da tutto quel nero che lo imbrattava e sedava. Adesso è la figura maschile che ha perso la forza (come Sansone con il taglio dei capelli) e che striscia come un millepiedi invertebrato e molle. Sembra l'ascesa della farfalla da bozzolo a crisalide e infiniti ritorni, reincarnazioni, rivoluzioni, rinascite, il baco che germoglia, fiorisce in un qualcosa di elegante, leggero, sospeso, dai colori accesi bellissimi.

Una segnalazione doverosa anche per “Lakota” di Annalì Rainoldi dove un corpo struscia imbustato nel suo vello prima che diventi la copertura di uno scheletro di tenda indiana con la danzatrice che si fa capanno, che diventa casa, che è contenuto e contenitore, significato e significante, ospite e struttura ospitante, chi è sia protetto sia la cosa ci protegge. Interessante anche “Vanitas” di Fattoria Vittadini che ruota attorno, metaforicamente e letteralmente, ad un fascio di luce dal quale proviene una voce simil Alexa o Siri, un totem fallico che si erge verso l'alto e che ci spiega la vita, il suo passaggio allo stato  di morte, con tutti i particolari anatomici puntigliosi medici e gli stravolgimenti fisici che subisce il corpo umano, per poi ritornare in vita, resuscitare a nuova luce in un'armonica parabola dalla vita alla vita. I danzatori come lancette impazzite camminano e corrono attorno al palo fluorescente e parlante (sembra la macchina Kit di Supercar), defibrillano a terra, lasciano che la linfa vitale scorra, ritorni energia, si liberi, adesso sembrano aggrovigliarsi come linee di dna attorno al loro centro e perno: la morte è soltanto un aspetto della vita, per questo non ha senso averne timore.