Come gladiatori, nell'INFERNO dei campi di sterminio si combatteva sul RING per rimanere vivi

MILANO – “In un angolo del campo di concentramento, a un passo da dove si innalzavano gli infami forni crematori, nella ruvida superficie di una pietra, qualcuno, chi?, aveva inciso con l’aiuto di un coltello forse, o di un chiodo, la più drammatica delle proteste: Io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia”. (Luis Sepúlveda)

Di intrecci, letterari, artistici e cinematografici, sul rapporto tra sport come metafora di salvezza ne è piena la nostra memoria. Scendendo nel particolare, sul connubio tra pugilato e celluloide, dagli innumerevoli “Rocky” a “Toro scatenato”, da “Million dollar baby” a “Cinderella man” fino a “Lassù qualcuno mi ama”, sono zeppe le nostre retine. Invece, fattore incuriosente e gancio interessante, di questo “Il ring dell'Inferno” per la regia di Francesco Leschiera (collaboratore di Carmelo Rifici), era il portare a galla una storia ai più sconosciuta, ovvero i combattimenti tra detenuti ebrei all'interno dei campi di concentramento per il divertimento dei gerarchi nazisti.  Incontri, come quelli tra galli, che finivano con la vittoria dell'uno e la morte dell'altro. Come i gladiatori dentro l'arena del Colosseo.

Incontri, come quelli tra galli, che finivano con la vittoria dell'uno e la morte dell'altro. Come i gladiatori dentro l'arena del Colosseo.

Tratto da un fumetto berlinese, che riprende le vicende di un internato salvatosi anche grazie ai suoi pugni, vicenda raccontata in un libro (in Italia inedito) dal figlio, e riscritta da Antonello Antinolfi e Giulia Pes (visto al Teatro Libero), la rilettura e trasposizione però non è stata così efficace né dal punto di vista drammaturgico né per le scelte registiche di fondo. Avere in mano una materia originale da poter trattare è una carta da giocarsi, esaltandola, concentrando energie e sforzi in quella direzione, seguendo una linea ben netta e arrivando al nocciolo della questione, al focus principe. In questo caso il ring e l'Inferno dei lager.

Purtroppo però ci si perde o ci si dilunga in molte faccende prima di arrivare al quid, prima con l'uso di video proiettati sul fondale (un cartonato a forma di stella di David, il simbolo non risulta così comprensibile) che sembra un paravento, immagini in bianco e nero che ci propongono una sorta di “riassunto delle puntate precedenti”, Hitler che voleva fare il pittore, qualche cenno al periodo storico-politico, la sua ascesa al potere. Cose giustissime, per carità, ma leggermente scolastiche forse più adatte ad un pubblico giovane che ancora non ha studiato quel recente e buio periodo ma non per una platea adulta che, si spera, abbia più di una semplice infarinatura sugli accadimenti. I video documentaristici, come le lettere nel proseguo proiettate sullo sfondo, hanno una patina di didascalico e sottolineante. Dopo una prima parte appunto di filmati (anche l'abusato e stereotipato binario che portava ai luoghi di morte o gli ebrei passati per il camino in forma di ectoplasmi e fantasmi), con voce fuori campo che ci spiega a grandi linee una sinossi, un bignami del nazismo e delle leggi razziali anti ebree, la storia diviene un melò romantico e sentimentale (così come il finale) che ci porta in tutt'altre direzioni. Quando, nel corpo centrale della pièce, si arriva al campo di concentramento e agli incontri di boxe, sembra quasi di voler fare alla svelta per poi tornare a parlare della storia d'amore tra questi due ragazzi ebrei divisi dalla guerra. Alcune incongruenze poi sul piatto come ad esempio la divisa dell'ufficiale tedesco che sembra più appartenere ai vopos della Stasi (la Volkspolizei della DDR); infatti è verde, mentre quella delle SS, citate nel testo, vanno dal grigio al nero.

Dopo una prima parte appunto di filmati (anche l'abusato e stereotipato binario che portava ai luoghi di morte o gli ebrei passati per il camino in forma di ectoplasmi e fantasmi), con voce fuori campo che ci spiega a grandi linee una sinossi, un bignami del nazismo e delle leggi razziali anti ebree, la storia diviene un melò romantico e sentimentale (così come il finale) che ci porta in tutt'altre direzioni. Quando, nel corpo centrale della pièce, si arriva al campo di concentramento e agli incontri di boxe, sembra quasi di voler fare alla svelta per poi tornare a parlare della storia d'amore tra questi due ragazzi ebrei divisi dalla guerra. Alcune incongruenze poi sul piatto come ad esempio la divisa dell'ufficiale tedesco che sembra più appartenere ai vopos della Stasi (la Volkspolizei della DDR); infatti è verde, mentre quella delle SS, citate nel testo, vanno dal grigio al nero.

Punto a favore, nota sostanziale e non così laterale e periferica della scena, è l'uso di una ghiaia a terra che fa risuonare ogni passo, ogni suola che struscia, ogni inciampo, ogni piede o ginocchio che cade donando un suono pesante e un'eco gracchiante di strazio e dolore, una sabbiolina che scricchiola e frigge, stride e sembra urlare, scava e strepita, come sentire ogni volta i graffi e le sbucciature roventi cadendo sull'asfalto ruvido. La stessa scena che però non utilizza, come avrebbe potuto valorizzare, quel filo spinato che se ne sta solitario lì in un angolo per fare la sua comparsa sul finire. Sarebbe stato foriero di riflessioni un ring di filo spinato che diventa frontiera incrollabile, mancanza di possibilità d'uscita, ma anche le recenti immagini dei confini dell'Europa presi d'assalto da disperati fuggiti da altre guerre o esuli rifugiati, o ancora quel filo che taglia e segna per sempre con le cicatrici chi è passato da quei luoghi. Tra i tre attori (non innovativa ma ben realizzata la scelta di dividere un personaggio su due interpreti) scegliamo, per impostazione e voce, temperamento ed esperienza, Ettore Distasio, mentre gli altri due, la stessa Pes e Ermanno Rovella, sono risultati lievemente acerbi. Un'occasione colta a metà per raccontare un fatto inedito facendolo divenire l'ennesimo spettacolo teatrale (sempre utili per non dimenticare) sui campi di sterminio e l'odio razziale, e l'ennesima storia d'amore teatrale.

inciampo, ogni piede o ginocchio che cade donando un suono pesante e un'eco gracchiante di strazio e dolore, una sabbiolina che scricchiola e frigge, stride e sembra urlare, scava e strepita, come sentire ogni volta i graffi e le sbucciature roventi cadendo sull'asfalto ruvido. La stessa scena che però non utilizza, come avrebbe potuto valorizzare, quel filo spinato che se ne sta solitario lì in un angolo per fare la sua comparsa sul finire. Sarebbe stato foriero di riflessioni un ring di filo spinato che diventa frontiera incrollabile, mancanza di possibilità d'uscita, ma anche le recenti immagini dei confini dell'Europa presi d'assalto da disperati fuggiti da altre guerre o esuli rifugiati, o ancora quel filo che taglia e segna per sempre con le cicatrici chi è passato da quei luoghi. Tra i tre attori (non innovativa ma ben realizzata la scelta di dividere un personaggio su due interpreti) scegliamo, per impostazione e voce, temperamento ed esperienza, Ettore Distasio, mentre gli altri due, la stessa Pes e Ermanno Rovella, sono risultati lievemente acerbi. Un'occasione colta a metà per raccontare un fatto inedito facendolo divenire l'ennesimo spettacolo teatrale (sempre utili per non dimenticare) sui campi di sterminio e l'odio razziale, e l'ennesima storia d'amore teatrale.

“Questo non è un sanatorio. Questo è un Lager tedesco, si chiama Auschwitz, e non se ne esce che per il Camino. Se ti piace è così; se non ti piace, non hai che da andare a toccare il filo elettrico” (Primo Levi).

Tommaso Chimenti 05/03/2017

Foto: M. Nocerino

Il coraggio di sognare un mondo nuovo: gli attori-detenuti del carcere di Siena si raccontano

SIENA – “Si dice che non si conosce veramente una nazione finché non si sia stati nelle sue galere. Una nazione dovrebbe essere giudicata da come tratta non i cittadini più prestigiosi ma i cittadini più umili” (Nelson Mandela).

Molto spesso si crede che il teatro in carcere in Italia sia solo ed esclusivamente quello all'interno della Fortezza a Volterra. Che faccia rima con Punzo e soci. O con i Fratelli Taviani. Invece, a livello nazionale, molte compagnie sono state artefici di eventi e manifestazioni, di creatività significative dai pionieri Alfonso Santagata e Claudio Morganti a Lodi al Tam a Padova, dal Ticvin a San Vittore fino a Vannuccini a Rebibbia. Ma soprattutto nella realtà toscana (Gianfranco Pedullà a Pistoia e Arezzo, i Metropopolare a Prato, Elisa Taddei e i Krill a Sollicciano), è tutto, fortunatamente, un fiorire di esperienze di laboratori pedagogici e didattica teatrale dentro le mura anguste e claustrofobiche delle case circondariali come dei penitenziari. Basta non avere la pretesa attoriale e artistica ma istruttiva e didattica, basta non avere la presunzione di creare un teatro stabile. Empoli, Firenze, Livorno, Lucca,  Massa Marittima, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Pontremoli, Prato, San Gimignano, Siena, Volterra, Isola d'Elba; in ognuna di queste strutture professionisti e volontari portano la loro esperienza scenica a chi, forse, il teatro non ha mai avuto la possibilità né di vederlo né tanto meno di poterlo fare (per info: teatrocarcere.it).

Massa Marittima, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Pontremoli, Prato, San Gimignano, Siena, Volterra, Isola d'Elba; in ognuna di queste strutture professionisti e volontari portano la loro esperienza scenica a chi, forse, il teatro non ha mai avuto la possibilità né di vederlo né tanto meno di poterlo fare (per info: teatrocarcere.it).

“Colui che apre la porta di una scuola, chiude una prigione” (Victor Hugo).

Ed ecco questo incrocio elettrico ed elettrizzante con i detenuti, con le loro storie di sofferenza, emarginazione, disagio e degrado, che portano sulla scena parole millenarie oppure racconti tratti dalle proprie esistenze in una catarsi, un osmosi, un dare e ricevere con la platea, uno scambio che ci fa sentire vicini a chi ha sbagliato, molte volte per mancanza di possibilità di scelta e opportunità, per ignoranza e analfabetismo, e che ci fa dire: “Potevo esserci io al suo posto”. Non si tratta di buonismo. Molti detenuti, grazie al teatro, imparano a leggere e a scrivere, a esprimere le proprie emozioni, a tirarle fuori senza quella rabbia distruttiva e autolesionista che li ha affossati e li ha spinti proprio dove stanno adesso. Siamo stati spettatori e testimoni della pièce che il regista Altero Borghi (da ventidue anni docente all'interno di vari penitenziari: diciassette a San Gimignano, poi Siena e recentemente anche Grosseto e Massa Marittima) ha cucito (insieme a Serena Cesarini Sforza, suo l’intenso monologo sulla violenza alle donne) con le testimonianze di una dozzina di detenuti della Casa circondariale di Siena.

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni” (Fëdor Dostoevskij). Il titolo “Ho sognato un mondo nuovo” (Associazione Sobborghi Onlus; nuove repliche il 10 e il 31 marzo) porta con sé una patina di speranza, ha un sapore di futuro, contiene un profumo di un domani da prendere, vedere, sentire, toccare una volta fuori dalle sbarre, lontano dai chiavistelli che ti si chiudono dietro ad ogni passaggio, delle serrature che schioccano. Tutti abbiamo diritto a sognare un mondo nuovo, soprattutto chi è qua dentro, recluso. Inevitabilmente c'è del naif, si respira dell'ingenuità ma anche quella leggerezza e quella purezza d'intenti che porta gioia attraverso la semplicità. Siamo in un bar, una sorta di “Classe morta”, dove l'orologio si è bloccato da tempo immemore (come queste vite sospese in attesa della fine della pena) e i clienti dormono di un sonno stanco (bella presenza scenica Giuseppe P.), rassegnato, senza forza né volontà, zombie in letargo. Ma l'arte porta con sé la libertà, il sogno fa uscire dalla gabbia con la mente. Come delle epifanie, delle apparizioni salvifiche si materializzano sul palco dodici storie che, tra autoironia (“Siamo V.I.P.: Viviamo In Prigione”) e riflessioni amare e scanzonate, ci parlano, metaforicamente, di Terra Promessa (il mondo che sta là fuori, che hanno perso, che si sono lasciati sfuggire e soffiare e che adesso stanno, giorno dopo giorno, riconquistandosi), di storie di clandestinità, dell'Anno che verrà, della voglia di riscossa e rivincita che rilascia nell'aria la potenza di David Bowie, quel desiderio feroce di ripartire, di mettersi alle spalle i brutti momenti, risalire la china, rialzarsi dopo una rovinosa caduta agli inferi.

Il titolo “Ho sognato un mondo nuovo” (Associazione Sobborghi Onlus; nuove repliche il 10 e il 31 marzo) porta con sé una patina di speranza, ha un sapore di futuro, contiene un profumo di un domani da prendere, vedere, sentire, toccare una volta fuori dalle sbarre, lontano dai chiavistelli che ti si chiudono dietro ad ogni passaggio, delle serrature che schioccano. Tutti abbiamo diritto a sognare un mondo nuovo, soprattutto chi è qua dentro, recluso. Inevitabilmente c'è del naif, si respira dell'ingenuità ma anche quella leggerezza e quella purezza d'intenti che porta gioia attraverso la semplicità. Siamo in un bar, una sorta di “Classe morta”, dove l'orologio si è bloccato da tempo immemore (come queste vite sospese in attesa della fine della pena) e i clienti dormono di un sonno stanco (bella presenza scenica Giuseppe P.), rassegnato, senza forza né volontà, zombie in letargo. Ma l'arte porta con sé la libertà, il sogno fa uscire dalla gabbia con la mente. Come delle epifanie, delle apparizioni salvifiche si materializzano sul palco dodici storie che, tra autoironia (“Siamo V.I.P.: Viviamo In Prigione”) e riflessioni amare e scanzonate, ci parlano, metaforicamente, di Terra Promessa (il mondo che sta là fuori, che hanno perso, che si sono lasciati sfuggire e soffiare e che adesso stanno, giorno dopo giorno, riconquistandosi), di storie di clandestinità, dell'Anno che verrà, della voglia di riscossa e rivincita che rilascia nell'aria la potenza di David Bowie, quel desiderio feroce di ripartire, di mettersi alle spalle i brutti momenti, risalire la china, rialzarsi dopo una rovinosa caduta agli inferi.

“Negli Stati Uniti spendiamo quarantamila dollari per mantenere ogni detenuto e ottomila per l’istruzione di ogni alunno delle elementari” (John Grisham).

C'è chi sogna un “Perfect Day” alla Lou Reed (bella fluidità di parola Stefano A.), perché non può fare altrimenti, c'è chi invece non sogna più (l'uomo “morettiano” pessimista che passa e se ne va scuotendo la testa) perché sente di non poterselo permettere, di non esserne degno, c'è chi sogna di essere un lupo nella foresta, pieno di fierezza e dignità, c'è chi sogna “il mondo che vorrei”, c'è chi legge la lettera inviatagli dalla propria figlia, c'è chi ha un sogno come il ragazzo africano che attacca un “I have a dream” che detto qui dentro ha ancora più senso e densità. C'è l'anziano detenuto che attacca le banche come simbolo del capitalismo e dell'assurda follia dell'avere, del possedere i soldi per poter comprare beni, c'è il ragazzo cresciuto per strada che rappa il suo amore per la giovane donna che lo sta aspettando a casa. I ricordi e le confessioni (Giuseppe A. ben dosa sarcasmo e durezza) si miscelano alle promesse e ai buoni propositi.

Per coloro che, nel nostro mondo là fuori, sono depressi e si lasciano andare, un giro ogni tanto in un penitenziario (o in un ospedale) potrebbe essere un toccasana per apprezzare quello che diamo per scontato: una camminata quando c'è il sole, un bacio, una carezza, un abbraccio, una risata all'aria aperta. La maggior parte di loro non saprà recitare così bene (la recitazione è assimilabile ad esperienze teatrali popolari e apprezzate come il Teatro Povero di Monticchiello o la Tovaglia a Quadri di Anghiari), non faranno gli attori professionisti una volta usciti da qua (non è questo l'intento e il fine ultimo), ma l'umanità che esprimono è qualcosa di imparagonabile, di tangibile, di felice. Anche con poco, si può fare molto, moltissimo. Questi ragazzi, questi uomini, insieme ad Altero Borghi, ce l'hanno dimostrato. Il teatro in carcere può recuperare coscienze e salvare vite con il play: il gioco del teatro. “Sono la più forte contraddizione delle sbarre, i libri. Al prigioniero steso sulla branda spalancano il soffitto” (Erri De Luca).

Tommaso Chimenti 01/03/2017

"L'uomo nel diluvio": se Noè oggi avesse trent'anni, annegherebbe

SCANDICCI – “Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio che sarebbe dovuto, o quello che spetta di diritto, cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio niente del minimo”, Michele, il ragazzo di Udine suicidatosi a febbraio; la lettera integrale la trovate qua: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/07/la-lettera-prima-del-suicidio-michele-30-anni-questa-generazione-si-vendica-del-furto-della-felicita/3374604/

Diluviano le gocce come le lacrime. Si aprono le acque del sentimento, della riflessione, della commozione. Si piange perché ce l'abbiamo finalmente fatta e in fondo non ci si sperava potesse più accadere, si piange perché, per  l'ennesima volta, non ce l'abbiamo fatta come le mille altre volte precedenti. Siamo tutti “L'uomo nel diluvio” (visto al Teatro Studio scandiccese, ex feudo Krypton, ora chiamato “Mila Pieralli”) perennemente marginali facciamo pendant con l'arredamento, siamo numeri per le statistiche, massa allo stadio, chilometri di code. Poco altro. In questa storia ci sono tre elementi, biblici e di riscatto, di piccole vittorie, cadute e risalite: il parallelismo tra Noè e il protagonista (lo stesso Valerio Malorni, autore insieme a Simone Amendola) con Berlino sullo sfondo, panacea di tutti i mali, Sacro Graal del Messia Merkel, Terra Promessa che non esaudisce né esaurisce tutti i desideri ma almeno quello della sostenibilità e vivibilità lo soddisfa.

l'ennesima volta, non ce l'abbiamo fatta come le mille altre volte precedenti. Siamo tutti “L'uomo nel diluvio” (visto al Teatro Studio scandiccese, ex feudo Krypton, ora chiamato “Mila Pieralli”) perennemente marginali facciamo pendant con l'arredamento, siamo numeri per le statistiche, massa allo stadio, chilometri di code. Poco altro. In questa storia ci sono tre elementi, biblici e di riscatto, di piccole vittorie, cadute e risalite: il parallelismo tra Noè e il protagonista (lo stesso Valerio Malorni, autore insieme a Simone Amendola) con Berlino sullo sfondo, panacea di tutti i mali, Sacro Graal del Messia Merkel, Terra Promessa che non esaudisce né esaurisce tutti i desideri ma almeno quello della sostenibilità e vivibilità lo soddisfa.

Una narrazione a blocchi, più vicino alla performance (costruzione nella quale sono riscontrabili svariati difetti di amalgama tra le parti slegate e “incollate”), a strappi, a patchwork, un assemblaggio partendo dallo spicchio centrale sospeso, come crocifisso sopra un altare ipotetico e visionario, immateriale e invisibile, che pare sorriso sdentato o, appunto, nave (siamo ancora al paragone emigranti italiani – migranti africani?) o Arca per la salvezza, i video, i racconti personali, canzoni sparatissime, una lettera-confessione, la lettura di una recensione di un critico tedesco allo stesso spettacolo al quale stiamo assistendo. Potremmo dire, e racchiudere il tutto in una sola parola: autoreferenziale. Ma, d'altro canto, cosa c'è di più urgente della propria biografia?

“La fantasia è un posto dove ci piove dentro” (Italo Calvino).

Quella di Malorni (a tratti, lateralmente, marginalmente, viene alla mente, vedendolo in azione, Ascanio Celestini, sarà per la foga, sarà per il romanesco da guerriglia urbana) è un vivido ragionamento (teatro povero) sanguigno e sofferto, sull'emigrazione dei ragazzi italiani in giro per l'Europa per cercare lavoro, quello stesso lavoro (peggio ancora se è di un'occupazione artistica, creativa o letteraria che si tratta) che in Italia o non c'è o viene affidato ad altri per altri canali, tutto compresso e sporcato da politica, burocrazia, antimeritocrazia, affarismo, nepotismo, mafie. Un po' di luoghi comuni però spruzzati qua e là ci stanno sempre bene a rimpolpare il discorso di precariato ed emigrazione.

“Amo la pioggia, lava via le memorie dai marciapiedi della vita” (Woody Allen).

Ma l'acqua ritorna potente nel discorso di Malorni, l'acqua pulisce e distrugge, dà da bere e scava; l'andare alla deriva sembra essere l'unica via d'uscita, l'annegare è una solida possibilità o, al limite, galleggiare in attesa dello tsunami. Nessuna programmazione, tutto è gestito dal caso e dal caos, aspettando, molte vite inutilmente, che il vento cambi rotta. L'Italia affonda nella merda come già avevano detto in teatro Scimone e Sframeli con il loro “Pali”. Non si può che essere solidali con questa fioritura colorita di rabbia e desolazione che il monologhista mette sulla scena, la sua verve castrata dagli eventi ma non atterrita completamente, la sua energia come cane alla catena che si sfiata fino all'afonia. Il suo è un urlo teatrale ma anche generazionale, sociale ma anche geo-politico di un sistema (quello capitalista come quello teatrale, soprattutto quello under 35, che tende a far sopravvivere e non a vivere degnamente) che ha fallito e si è mangiato le ultime due infornate di giovani con tante belle speranze, lauree, master e competenze che, una volta fuori dalla scuola e gettati nel mondo, si sono ritrovati porte in faccia, destini sbarrati, ad elemosinare un co.co.co, un call center, l'obolo di un voucher senza contributi né malattia né ferie né maternità, accattonando l'ennesimo stage non pagato “ma almeno è un modo per restare nel mercato, per cercare visibilità”. “Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime” (Charles Chaplin).

“Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime” (Charles Chaplin).

Se in Europa il tasso di disoccupazione giovanile è del 22%, in Italia abbiamo appena sfondato il tetto del 40%: evidentemente c'è qualcosa che non va, o che va peggio nello Stival tricolore rispetto ad altre nazioni. Sarà stato l'euro ad affossarci, sarà la corruzione, tumore che pare inestirpabile dal nostro dna, saranno i nodi della politica sporca e del malaffare, sarà la mancanza di infrastrutture adeguate. Le piaghe sono putrescenti, anche gli eterni ottimisti vacillano, il partito dei rassegnati avanza, mentre il debito pubblico aumenta esponenzialmente. Il mito di Berlino (palliativo, placebo per i sintomi ma non certo cura), città fredda e nuova, dove, come dice Malorni (allievo di Mario Scaccia), si può tranquillamente sopravvivere ma non è la soluzione a tutti i problemi (puoi fare il cameriere e altri mille lavoretti interinali ma difficilmente se hai studiato da ingegnere farai l'ingegnere). Per i nostri trentenni (ma anche quarantenni) è sempre troppo presto fin quando non diventerà troppo tardi: “Il problema non è il diluvio ma la nebbia”. Non si vedono spiragli, zero fessure, poco ossigeno.

“C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo” (Fabrizio De André, “Il Bombarolo”).

Parole schiette quelle di Malorni (piaciute sia alla giuria del Premio “In-box” '14 che a quella di “Scenario”) che però un po' si perdono nel raffronto e continuo paragone tra il Bel Paese, che evidentemente non lo è più, e la grigia Berlino tratteggiata come paradisiaca meta. E l'attore romano, infine, fa addirittura analisi direttamente in scena del suo stesso spettacolo e anzi, dando un colpo anche, già che ci siamo, alla “casta” dei giornalisti, soprattutto quelli teatrali (i più pericolosi e perniciosi), ci dice, lo dice alla critica paludata, come si scrive una vera recensione leggendoci (tutta!!!) quella uscita su Der Spiegel. Non siamo certo del partito di quelli che, se Saviano attacca l'Italia, allora Saviano non è patriottico ma augurarci un futuro da berlinesi non so se sia un auspicio positivo o una fattura di malocchio. “Berlino, ci son stato con Bonetti, era un po' triste e molto grande però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande” (Lucio Dalla, “Disperato erotico stomp”).

Tommaso Chimenti 21/02/2017

Nella Scuraglia i Groppi non possono che essere d’Amore

LASTRA A SIGNA – Ci sono spettacoli che vanno a rompere degli equilibri. Come l'eschimese che provoca la crepa rotonda sul pack. Sotto la buccia ancora c'è qualcosa che si muove, veloce come un salmone, scaltro come una faina, zigzagante come rally. Sotto il parafulmine di una storia da raccontare e di un attore su di un palco rialzato si può ancora riuscire a sentire, a scavare, lasciandosi cullare, spigolosamente, in un'armonia scomoda dentro l'orgasmo dialettico sparato alto, potente e fragoroso. Come il frontman punk con la pistola in pugno in “Sid e Nancy” mentre una “My way” smodata, distorta e sguaiata snocciola e gocciola nelle casse gracchianti. E la lingua che fa risuonare Emanuele Arrigazzi, sulla partitura stilistica e alta penna di Tiziano Scarpa (Einaudi, 2005), è un guanto che si appoggia adamitico al suo corpo ballerino. Un gramelot che ci riporta il gusto della sagra e della festa sconclusionata e dalle  risa grasse di vino rosso, zero impomatature, tanti sorrisi sdentati.

risa grasse di vino rosso, zero impomatature, tanti sorrisi sdentati.

Tra un cilindro e il cialtronesco “Groppi d'amore nella scuraglia” (visto al Teatro delle Arti di Lastra a Signa) scende giù nell'ugola frizzante, ricordando certe pellicole, e soprattutto certi personaggi, a metà tra il cinema neorealista e le coloriture felliniane con uno spruzzo pasoliniano. Ora Arrigazzi ha le movenze di un Gaber giovanile, adesso spazia fino alla carnalità di Vinicio Capossela, ora inciampa dentro le scarpe di Iannacci, riempie il palco in un corpo a corpo denso e materico, sudato e appiccicoso, colloso e calorico; il suo è un grumo di grida sgrammaticate che prende in prestito le schiettezze della realtà contadina, storpia nel rurale stuprato, sfocia nel grottesco parabolico, avvampa nell'iperbole, in un dialetto arcaico (tracce, così a naso, di sano umbro, di stridente marchigiano, lapilli di pugliese, indizi che portano ad Abatantuono, stille di Nino Frassica, frammenti di Albanese) impiastricciato, impiallacciato, calloso, corroso e corroborato, gioco infarcito di onomatopeiche e mescolanze, di sonorità provinciali lontane a perdersi nei campi, nelle radure. Impossibile non far sobbalzare rimandi da una parte di Dario Fo e dall'altra testoriani, come echi da Flaiano o Zavattini.

E torna sempre, come mantra simbolico, come chiavistello, passe-partout e parola d'ordine, come spartitraffico e spartiacque, come boa dove girarci intorno e prendere nuovamente la rincorsa, il termine “scuraglia” che è sì il buio reale della notte ma anche il nero interiore, il marcio degli uomini, i pensieri nascosti, la boscaglia della psiche.

L'aedo Arrigazzi (al suo fianco il pianista Andrea Negruzzo; suona anche vasi di terracotta da fiori) è leggero nella sua danza rappata surfando in punta di piedi su un testo pieno di onde che salgono e poi si buttano in picchiata, in discesa furibonda a valanga, creando slavine di senso dai movimenti pelvici. Ora è Elvis che sfoga di pancia i suoi verbi  scardinati, le sue sillabe come punzecchiature di vespe, le sue perifrasi contorte come mulattiere per passare la montagna feroce della metafora. È un Fred Astaire sensuale immerso in questa lingua carnale, vorticosa e retrò, una pastura viva e arricciolata come le salsicce con il finocchietto di Cisternino, come i “turcinelli”, gli involtini di interiora d'agnello alla brace, è il pangrattato sulle melanzane al forno che fa la crosta croccante.

scardinati, le sue sillabe come punzecchiature di vespe, le sue perifrasi contorte come mulattiere per passare la montagna feroce della metafora. È un Fred Astaire sensuale immerso in questa lingua carnale, vorticosa e retrò, una pastura viva e arricciolata come le salsicce con il finocchietto di Cisternino, come i “turcinelli”, gli involtini di interiora d'agnello alla brace, è il pangrattato sulle melanzane al forno che fa la crosta croccante.

La senti che ti si incastra sfrontata, impigliata tra le dita, sotto le unghie molesta, gutturale e stomacale. Da una parte il sindaco di un piccolo comune della nostra scalcinata Italia da Peppone e don Camillo, un primo cittadino colluso (ricorda il politico arruffone di “Qualunquemente”) che vuol far costruire una discarica nella cittadina per far contenti i poteri forti (la Terra dei fuochi campana?), dall'altra Cicerchio, povero Masaniello (sembra un attuale esponente del Movimento Cinque Stelle) che si batte per la legalità e la trasparenza.

Ma la “scuraglia” è anche malessere e malaffare, ignoranza e menefreghismo. Una lingua poetica e popolare, alla Belli, che fa rima con il suo cantore sgualcito e spiegazzato, che swinga e fa lo slalom divenendo ora arcobaleno luminescente adesso trasformandosi in una diga pronta a erompere, ora la sua vena è cascata violenta e schiumosa, adesso la sua verve è un albero sfrondato dalla bora, brilla come un vetro sfondato da una pallonata, eccede nell'effluvio che travolge di zampilli incandescenti vulcanici che ruttano ed eruttano, gorgogliano e sbuffano, bluffano. Come non pensare a Totò e Peppino? La storia passa in secondo piano, cresce tra le righe come gramigna in mezzo al frumento, sottopelle avanza. Ma l'onda che ci porta lontano, al largo, in acque burrascose e sonoramente felici e feconde, è la musicalità di questo andamento lessicale letterario sfiancato, slabbrato, decostruito, esploso, sezionato, sganasciato, smargiasso, estroso, tosto, crudo, ruvido come il vino rosso di certe campagne bevuto ad un tavolino assolato davanti a una piazza vuota e solo i grilli a far festa. Sentori di Ammanniti o il grottesco di Amurri.

gorgogliano e sbuffano, bluffano. Come non pensare a Totò e Peppino? La storia passa in secondo piano, cresce tra le righe come gramigna in mezzo al frumento, sottopelle avanza. Ma l'onda che ci porta lontano, al largo, in acque burrascose e sonoramente felici e feconde, è la musicalità di questo andamento lessicale letterario sfiancato, slabbrato, decostruito, esploso, sezionato, sganasciato, smargiasso, estroso, tosto, crudo, ruvido come il vino rosso di certe campagne bevuto ad un tavolino assolato davanti a una piazza vuota e solo i grilli a far festa. Sentori di Ammanniti o il grottesco di Amurri.

Il cantore Arrigazzi è un fumetto clownesco che sguazza sciolto nel pantano di quest'idioma sfatto e grasso, è il cavallo scosso del Palio, sputa parole sporche e unte da far accapponare la pelle ai tipi compunti dell'Accademia della Crusca. È un funambolo-furetto che ci fa il prurito e il solletico con questo gergo macchiato di slang informale e sapido che è bastone senza carota, ipotetico e melmoso, caciara fangosa e fumosa, maleducata e spiccia, fogna e ascelle, torva e torbida, biascicata e “ingroppata”; un lessico che è zoccolo di muflone e ruggine, ma è anche volo di colibrì panciuto e ragnatela, colpi di tosse rauca e tango e urina dopo un'abbuffata d'asparagi, cacio e pepe, matto e disperatissimo, è giungla vietnamita, è scostumanza e rimasuglio, spugnosa e medievale. Arrigazzi è Bertoldo, è Bertoldino e soprattutto Cacasenno, è l'Armata Brancaleone spremuta e concentrata dentro un corpo solo, è Fast and Furious, è leggero ed eversivo, tellurico di scorribande sintattiche, è “Paisà” ma anche “Sciuscià”, “Ciociaro” ma pure “Accattone”. Pura, semplice felicità per i timpani. Scarpa è grande e Arrigazzi è il suo Profeta.

Tommaso Chimenti 19/02/2017

I "Fantasmi" di Garella: presenze e non zombie

BOLOGNA - “I fantasmi non esistono, li abbiamo creati noi, siamo noi i fantasmi” (Eduardo De Filippo).

C'è sempre un filo impercettibile di sottile, toccante “verità” nei lavori di Nanni Garella e dei suoi attori psichiatrici. Attori non-attori che vivono e hanno vissuto, portandosi addosso i segni palpabili nel fisico, nella postura, nell'andamento, nello strusciare, piedi e parole, le parole che stanno pronunciando. In quella fessura incrinata, in quella crepa storta, a guardar bene c'è il teatro con la sua pasta, meglio se ben amalgamata come in questo caso, di finzione scenica e realtà sofferta e sudata, quell'intreccio articolato e reticolato di suoni e segni, versi centenari e vite subite nell'oggi. E così la scelta, non potrebbe essere altrimenti, strada segnata e piena ma non scontata, non può che

Recentemente abbiamo visto le suggestioni tratte da “I giganti” di Roberto Latini, evitando quello della ditta Lombardi-Tiezzi, imbattendoci in quello enfatico dell'Opera Nazionale Combattenti a cura dei pugliesi Principio Attivo. Un testo dai molti risvolti, che apre sempre porte oscure (dopotutto siamo nel periodo fiorente della psicanalisi), che attira sempre nuovi adepti attorno alla propria cuccia. “Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi” (David Forster Wallace).

Siamo in una sorta di cantiere polveroso, stucco e calce, cenere di marmo dappertutto, come una colata spruzzata di bianco ad ammantare, coprire, sedare, come il giorno dopo lo scoppio del Vesuvio su Pompei: una lastricata di questo bianco sporco granuloso e appiccicaticcio che pare incrostarsi sotto le unghie, dentro le retine a dare fastidio, a fare rumore di gesso spezzato sull'ardesia. Come anime di muratori esodati vagano, come corteo o processione, tra calcinacci e assi, tra i teli messi a coprire (chissà cosa c'è sotto) il tempo che morde e mangia, come tarli, le cose tutt'attorno. Grandi lavori in corso in questo scantinato (metaforico e reale), in questa villa in rifacimento (ottimistica visione) o in fantasmi2disfacimento, abbandonata a queste figure che qui hanno trovato conforto e riparo, silenzio e fuga, lontani dagli esseri umani (ce ne sono ancora là fuori? Venatura  beckettiana apocalittica), egualmente distanti da quei Giganti, saggi e brutali, là sull'eremo, sull'Olimpo circondato dalle lucciole pasoliniane. “I mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono” (Stephen King).

beckettiana apocalittica), egualmente distanti da quei Giganti, saggi e brutali, là sull'eremo, sull'Olimpo circondato dalle lucciole pasoliniane. “I mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono” (Stephen King).

Due gruppi di marionette pinocchiesche starnazzanti come bamboline da carillon si fronteggiano, gli abitanti del palazzo (Moreno Rimondi - il mago Cotrone su tutti per presenza di dostoevskijana memoria, voce, imposizione, controllo) e la compagnia teatrale di giro (generosa Pamela Giannasi - la Contessa, iperbole e sfioritura). Si somigliano, i primi esiliati dalla vita, i secondi senza più un pubblici, entrambi reietti, fuori dai giochi, in fuorigioco. E nel momento dell'incontro è come un guardarsi allo specchio, un rivedersi, fantocci, negli occhi dell'altro. L'atmosfera è da festa triste, da sogno tragico cechoviano in questo sotterraneo claustrofobico, seminterrato dell'anima, vagamente ricordante i garage delle torture argentine. Sotto, chiusi, nascosti alla vista, alla vita. Sono voci di dentro che sfiatano le propria ombra in questo Purgatorio, tra questi bassifondi gorkijani. È il gioco della verità, reale o presunta, quella vissuta o quella creduta tale, è il gioco della maschera, del giocare seriamente un ruolo fino ad incarnarlo. A che punto è la notte?

“I saggi e gli onesti son quelli che fanno la storia, fanno la guerra, la guerra è una cosa seria, buffoni e burattini, non la faranno mai” (Edoardo Bennato, “E' stata tua la colpa”).

Tommaso Chimenti 18/02/2017

"Gli uccelli migratori": è l’imprinting che fa di un uovo un uomo felice

FIRENZE – “Mi sento responsabile appena un uomo posa il suo sguardo su di me” (Fëdor Dostoevskij).

“Abbiate il coraggio di posare la vostra mano nel buio, per portare un’altra mano nella luce” (Norman B. Rice).

Esiste uno stato che è quello del restare, ed uno che è quello dell'andare. In mezzo una patina, un'ombra, un sottile ricamo, un imene leggerissimo e soffice, osmosi intangibile, come l'onda che giunge a riva e prima di tornare indietro verso altri flutti e correnti, si ferma, soppesa, sta, in bilico. Come la punta massima, l'altezza dove arriva la bambina sull'altalena, immobili i suoi capelli senza gravità nel cielo, prima di scendere giù con le sue gambette e i calzettoni arrotolati. La penna di Francesco Lagi (gran bella realtà la compagnia Teatrodilina: “Zigulì”, “Banane”, “Le vacanze dei Signori Lagonia”) in questo “Gli uccelli migratori” fotografa e solca questo attimo, quel momento dove tutto lasciava supporre che le cose scivolassero verso la sua normalità, prosecuzione di un passato vicino e recente e consolatorio e conservatore, ed invece, inspiegabilmente, senza nessun cenno d'avviso, vira, si sposta, corre verso altre direzioni. Bloccare lo strappo, fare la slow motion del crack, il rallenty sulla caduta prima dell'atterraggio quando ancora il volto è disteso ma una ruga premonitrice precede la sbucciatura sulle ginocchia.

verso altri flutti e correnti, si ferma, soppesa, sta, in bilico. Come la punta massima, l'altezza dove arriva la bambina sull'altalena, immobili i suoi capelli senza gravità nel cielo, prima di scendere giù con le sue gambette e i calzettoni arrotolati. La penna di Francesco Lagi (gran bella realtà la compagnia Teatrodilina: “Zigulì”, “Banane”, “Le vacanze dei Signori Lagonia”) in questo “Gli uccelli migratori” fotografa e solca questo attimo, quel momento dove tutto lasciava supporre che le cose scivolassero verso la sua normalità, prosecuzione di un passato vicino e recente e consolatorio e conservatore, ed invece, inspiegabilmente, senza nessun cenno d'avviso, vira, si sposta, corre verso altre direzioni. Bloccare lo strappo, fare la slow motion del crack, il rallenty sulla caduta prima dell'atterraggio quando ancora il volto è disteso ma una ruga premonitrice precede la sbucciatura sulle ginocchia.

E c'è gioia mista a terrore, lo spavento del burrone, dell'ignoto, dello sconosciuto. Ed è un momento di passaggio anche quello che Lagi flasha con il suo obbiettivo con i suoi “Uccelli” (visto al Teatro delle Spiagge, spazio sempre pronto ad intercettare nuovi validi modi di fare drammaturgia contemporanea), storia (storie, anzi) sospesa e pennellata tra un surreale possibile e un irreale credibile. Storie di solitudini e ricerca di vicinanza, come se avessero confuso il positivo e il negativo alle calamite. Molti atomi (maschili) ruotano attorno al nucleo (femminile). E' la donna che dà la vita, che genera, che porta doni alla terra.

Sembra di stare in una casa nel bosco, quasi Heidi, Casa nella Prateria o Cappuccetto rosso, tutt'attorno una foresta (ci ha ricordato l'impianto metaforico sia del “Sentiero dei passi pericolosi” di Michel Marc Bouchard o “Una pura formalità”, pellicola di Giuseppe Tornatore) di salici piangenti, di garze di mummie a calare al suolo, di bende sporche di ferite mal cicatrizzate (e qui in sottofondo non ci starebbe male “Scar tissue” dei Red Hot Chili Peppers) tra le quali fare zig zag e slalom, come tra i problemi e gli ostacoli che la vita, che è un continuo bivio da prendere, da selezionare, ti pone davanti. Una scrittura fluida e ben articolata che va dalla concretezza della ragazza rimasta incinta (Anna Bellato, metronomo della  scena), al nuvoloso e pannoso del fratello professore che sta scrivendo e correggendo lo stesso romanzo da dieci anni (Mariano Pirrello, tira fuori tutta la sua carica zen placida, tra le righe, tra il non detto), dal vacillante ingegnere che ha saputo solo il giorno prima di stare per diventare padre ma che vede la propria fine vicina (Francesco Colella, una certezza affidabile e generosa), al trasognante del cercatore di uccelli, un San Francesco moderno che parla ai volatili (bella scoperta Leonardo Maddalena). E i pennuti non sono altro che i sogni che si spostano, oppure l'essere umano che, se non sta più bene in una certa situazione, deve cambiare strada e rotta, invece di incaponirsi testardamente, incancrenirsi alla ricerca di una soluzione che nella maggior parte dei casi non esiste.

scena), al nuvoloso e pannoso del fratello professore che sta scrivendo e correggendo lo stesso romanzo da dieci anni (Mariano Pirrello, tira fuori tutta la sua carica zen placida, tra le righe, tra il non detto), dal vacillante ingegnere che ha saputo solo il giorno prima di stare per diventare padre ma che vede la propria fine vicina (Francesco Colella, una certezza affidabile e generosa), al trasognante del cercatore di uccelli, un San Francesco moderno che parla ai volatili (bella scoperta Leonardo Maddalena). E i pennuti non sono altro che i sogni che si spostano, oppure l'essere umano che, se non sta più bene in una certa situazione, deve cambiare strada e rotta, invece di incaponirsi testardamente, incancrenirsi alla ricerca di una soluzione che nella maggior parte dei casi non esiste.

Tutto ruota attorno a questa nascita, né cercata né voluta, ma adesso benedetta. Questo “uovo” nella pancia della ragazza è la spinta per un nuovo inizio, per tutti, la prima pietra miliare di una nuova costruzione, linfa per queste vene chiuse dentro destini che sembravano inamovibili. E la vita è femmina, non ci sono dubbi. Gli uomini (“Tre uomini e una culla”, “Tre uomini e una gamba”) sono apprensivi, la assillano, le stanno attorno, la soffocano, vogliono prendere, succhiarle quella vita che loro non riusciranno mai a portare in grembo. L'equilibrio sta per rompersi, per andare in frantumi come il calcare del guscio alla schiusa. E il bambino (anzi, non poteva che essere una bambina) è quella crepa salvifica, quell'hurrà, quell'olè da gridare in aria, alle nuvole, agli stormi che passano e a volte oscurano, ma solo per un attimo, il sole: “La paura degli uccelli di buttarsi nel vuoto e imparare a volare”. E' un ricominciare, la nascita, un nuovo inizio per tutti, un brindisi alla vita.

“Migrano gli uccelli emigrano con il cambio di stagione giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare” (Franco Battiato, “Gli uccelli”).

Tommaso Chimenti 12/02/2017

Le maschere del Kulunka: la perdita della memoria non sia perdita del passato vissuto insieme

FIRENZE – “Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande I care. E' il motto intraducibile dei giovani americani migliori: Me ne importa, mi sta a cuore. E' il contrario esatto del motto fascista Me ne frego”. (Lorenzo Milani)

Le prime parole che escono, meglio sgorgano, spontanee sono “leggerezza” e “delicatezza”. Non c'è mezzo migliore, la carezza, il soffio, l'appoggiarsi, per far passare, per far arrivare temi grandi e ingombranti come macigni, la memoria, la famiglia, l'amore, la malattia, la vita e la morte, la perdita, argomenti che ci hanno toccato o che, lo sappiamo in anticipo, ci toccheranno, inevitabilmente nel prossimo futuro, ma che preferiamo, come struzzi con la testa sotto la sabbia, rimandare a data da destinarsi, prorogare, spostare nel tempo l'affrontare la caducità del nostro stare, minimale, infinitesimale, marginale, su questa terra, in questo mondo, in questa forma.

E dire che le maschere dei Kulunka Teatro non possono far altro, soprattutto all'inizio, che ricordarci i berlinesi della Familie Floz (altra scoperta per quello che riguarda l'occhio attento e allenato dei Pupi e Fresedde). Anche in Italia altri gruppi, pensiamo ai fiorentini Zaches o al giovane duo torinese Dispensa Barzotti, hanno proposto e stanno usando con particolare efficacia queste maschere spaurite, errabonde, impaurite, dai nasi adunchi e gli occhi cavi. Sono ferme, impassibili ma dentro ci puoi vedere il sorriso come la disperazione, l'allegria o lo sconforto, la maschera è soltanto lo specchio di chi in quel momento la sta osservando, è il riflesso dei nostri occhi che la stiamo guardando.

“Siamo affetti da una malattia con prognosi riservata: l’esistenza” (Carlo Gragnani).

Parlavamo di delicatezza. Non esiste parola migliore per raccogliere il groppo e il grumo che provoca “Andrè e Dorine” del collettivo basco Kulunka. La storia è semplice, come qualsiasi esistenza, la parabola annunciata da nascita, crescita, morte. Non è il quando ma il come, non è l'inizio o la fine, che sono certi, ma lo svolgimento a rendere l'esistenza quel mistero da accettare e salvare, da indagare incuriositi e, perché no, anche divertiti. Siamo burattini legati ai fili del destino, o Dio o della Natura, che dir si voglia, ma abbiamo tutta la libertà sia di sbagliare sia di emozionarci, di dare e ricevere amore, di cadere e rialzarci con e grazie agli altri attorno a noi. Sale il pathos, la carica monta lentamente, ma inarrestabile,  mostrandoci la vita di questa famiglia, appunto i due ormai anziani (un po' Sandra e Raimondo) che compongono il titolo della pièce muta, e il figlio ormai adulto che non vive più con loro, come ce ne sono tante, con i piccoli dissapori quotidiani, le lotte domestiche, i dispettucci che nel tempo sono diventati imprescindibili e segni distintivi del rapporto, piccole manie che sono divenute folclore caratteristico delle quattro mura casalinghe e che, se un giorno non ci fossero più, ci mancherebbero e ne sentiremmo profondamente il bisogno e l'assenza.

mostrandoci la vita di questa famiglia, appunto i due ormai anziani (un po' Sandra e Raimondo) che compongono il titolo della pièce muta, e il figlio ormai adulto che non vive più con loro, come ce ne sono tante, con i piccoli dissapori quotidiani, le lotte domestiche, i dispettucci che nel tempo sono diventati imprescindibili e segni distintivi del rapporto, piccole manie che sono divenute folclore caratteristico delle quattro mura casalinghe e che, se un giorno non ci fossero più, ci mancherebbero e ne sentiremmo profondamente il bisogno e l'assenza.

Una coppia, come quelle di una volta, unita da anni di piccole, continue, quotidiane azioni che ne denotano l'attaccamento vitale e feroce: lui, l'anziano con la faccia da Marco Pannella, autore di romanzi ma perennemente disturbato dal violoncello di lei, da giovane con il volto da Nina Moric dopo le varie “tirature” e da anziana simile a Moira Orfei, il ticchettio dei tasti di lui e l'archetto che oscilla orizzontalmente di lei. I pomeriggi sono mini battaglie di lievi prevaricazioni. Lei è il primo lettore del marito che non pubblica niente senza il consenso della moglie. Tutto sembra scivolare via tranquillo, giorno dopo giorno, violoncello dopo pagine scritte a macchina in un'armonia ovattata e leggermente noiosa, banale nella sua routine delle ore uguali alle altre. Ma la vita dà e la vita toglie. E allora è la malattia che arriva di soppiatto, non la senti, silenziosa non bussa nemmeno alla porta, si intrufola nelle stanze, nella mente e pian piano distrugge, si prende tutto, annulla i ricordi, azzera i contorni delle facce, cancella le fotografie, abbuia il passato, opacizza il presente, fa diventare tutto nebuloso, oscuro, svuota, smembra, rende l'intorno irriconoscibile.

“La vecchiaia. E’ la sola malattia dalla quale non si può sperare di guarire”. (Orson Welles).

I salti temporali, i flashback, hanno molto di cinematografico; i piani sequenza si sovrappongono in un continuo rimando ad un “com'eravamo”, al prima, a quell'amore nato e sbocciato e coronato fino all'epilogo finale. La moglie, affetta da demenza senile o alzheimer, ci ha ricordato il padre de “Sul concetto di volto nel Figlio di Dio” di Romeo Castellucci. Una canzoncina allegra e dolce, nostalgica e amara (echi che sembrano usciti da una colonna sonora di un film di Almodovar) fa da refrain a chiudere le scene, con una fisarmonica che tranquillizza e insieme inquieta, torna e ritorna come le nenie degli horror e ci dice che qualcosa di funesto e inarrestabile sta per accadere senza prepararci al peggio, incute timori e cattivi presagi senza dare soluzioni o paracaduti al dolore. Spariscono i volti, spariscono le parole, si confondono i gesti semplici nella perdita impietrita, nel vuoto incolmabile di chi resta menomato senza più memoria e chi rimane accanto impotente in questo limbo degenerativo senza salvezza. Ma il ciclo dell'esistenza si perpetra ancora incurante e la vita vince sempre e comunque, per istinto o per incoscienza. Siamo criceti sulla ruota con il destino segnato ma nel mezzo, tra una nascita non richiesta e la morte mai voluta, abbiamo tutto il tempo e la possibilità di dire, fare, baciare, lettera e testamento. E allora scrivete libri e suonate violoncelli. E amate. E' tutto qua. “A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure”. (Italo Svevo)

Tommaso Chimenti 10/02/2017

Il j'accuse di Bernhard: siamo tutti "Cospiratori"

BOLOGNA – Ci sono famiglie che sono covi, tane dove l'odio può macerarsi, fermentare, alimentarsi o farli riunire e stringere in un patto, contro l'esterno, da “Cospiratori”. C'è un astio che, dapprima verso il fuori, contro il mondo, si rivolge e si ribalta all'interno, in quel nucleo che dovrebbe essere salvifico che, al contrario e al contempo, diventa fucina e laboratorio d'esperimenti da esportare fuori da quelle mura così salde, nelle fortezze delle certezze costruite e accumulate, fortino contro l'invasione delle idee altrui, ultimo baluardo di un pensiero diverso dalla consuetudine accettata della maggioranza. I tre personaggi bernhardiani, all'interno della classica impostazione claustrofobica del drammaturgo austriaco, in questo tempo sospeso, “Prima della pensione” appunto, che ancora non è e non può definirsi azione ma soltanto studio, pianificazione, rincorsa, approvvigionamento, stanziamento di risorse e strategia per l'immediato futuro di battaglia, si scontrano, si alleano, cercano e trovano alibi, si danno ragione e si azzuffano dialetticamente con, come ultimo scopo, rafforzare l'unione, convogliare le energie all'interno di questa piccola cerchia, sentirla sempre più unita dal sangue, dalle esperienze comuni passate insieme, da quel senso di appartenenza che crea idealmente una frattura insanabile tra il “noi” e gli “altri”, tra l'interno, conosciuto e rinsaldato, e l'esterno sempre più illogico, irrazionale, non governabile e soprattutto irrequieto, flessibile e ingestibile.

Molto attuale il pensiero di Thomas Bernhard oggi, più di ieri, con infinite frazioni e rotture all'interno della società, piccoli settori gli uni contro gli altri, dove il sentimento e gli interessi nazionali sono scemati in una indefinibile pappa di marmellate trasversali dove vince l'individualismo e nessuno si sente rappresentato fino in fondo dalle istanze politiche né difeso da enti, istituzioni, partiti. Siamo più soli e nella solitudine cerchiamo il riunirci in gruppi sempre più sparuti e periferici dentro i quali covare ribellione e rivincita e vendetta, ci rafforziamo dell'acredine nostra nei confronti del mondo e di quella di tutti coloro che non sono con noi, che non sono noi, che non sono come noi.

In questa casa-chiesa di rituali e grate si sente e si percepisce la chiusura, l'anfratto da setta segreta massonica, l'essere o il sentirsi osservati, circondati, guardati a vista, controllati, spiati. Tutto è buio e scuro in questa guerra civile intestina continua. I ruoli, all'interno di questo triangolo, ora amoroso adesso diabolico, sono chiari e netti e precisi: se nella prima parte il confronto, patteggiamento delle colpe e delle punizioni tra la sorella preferita (Elena Bucci sontuosa e affilata, cinicamente accondiscendente) e quella in carrozzina (ricorda l'Hamm di “Finale di partita” di Samuel Beckett; Elisabetta Vergani contiene in sé lo stallo, la ragione e l'elettricità alla catena), nella seconda trance (a dire il vero gli atti sono tre, un po' troppi) l'arrivo del fratello (Marco Sgrosso racchiude il fervore lucido e la lungimiranza astuta), del capofamiglia, del condottiero e direttore d'orchestra, vertice del poligono al quale le due donne sono soggiogate e dipendenti, chiarifica e certifica l'associazione familiare che si stringe in un manipolo, in un corpo unico contro un fantomatico, e per loro tangibile e reale, pericolo esterno.

È forte la sensazione che spinge e s'infrange contro questo pugno di persone che sono sì “Cospiratori” del sistema dominante, lo accolgono lo seguono non lo contrastano pubblicamente, ma, sotto, intimamente, lo combattono lo studiano per colpirlo e punirlo meglio quando le condizioni  saranno più favorevoli. Che la democrazia abbia infinite falle e crepe di sistema è plausibile e lecito pensarlo e la deriva dittatoriale o totalitaria è in atto e sta riprendendo forza in tutta Europa (basti pensare a Ungheria, Russia o Turchia). Le forze che sembravano sconfitte si sono invece, pian piano e lentamente, corroborate e irrobustite, ricomposte e agguerrite nel sottobosco, infiltrandosi nel frattempo nei gangli nevralgici della società, nei posti di comando, come fuoco sotto la cenere adesso basta un soffio di vento più energico o qualcuno che spinga le masse nella giusta direzione e il gioco è fatto e la fiammata riprenderà con maggior vigore e forza.

saranno più favorevoli. Che la democrazia abbia infinite falle e crepe di sistema è plausibile e lecito pensarlo e la deriva dittatoriale o totalitaria è in atto e sta riprendendo forza in tutta Europa (basti pensare a Ungheria, Russia o Turchia). Le forze che sembravano sconfitte si sono invece, pian piano e lentamente, corroborate e irrobustite, ricomposte e agguerrite nel sottobosco, infiltrandosi nel frattempo nei gangli nevralgici della società, nei posti di comando, come fuoco sotto la cenere adesso basta un soffio di vento più energico o qualcuno che spinga le masse nella giusta direzione e il gioco è fatto e la fiammata riprenderà con maggior vigore e forza.

Crudeltà e autocontrollo (“ti ammiro e ti disprezzo”, ad elastico la tensione rende il magma interno esplosivo e pronto all'innesco) sono la linfa che scorre in questa triade metaforica di congiurati, nascosti, sepolti, fintamente ammansiti prima di risollevarsi, più incattiviti dal tempo passato nelle loro fogne dorate o catacombe segrete come carbonari (“la musica cambierà”). È in queste stanze chiuse che i sentimenti di rappresaglia e rivalsa prendono corpo e spirito: la loro è una forma di resistenza. Se Vera, la sorella sodale e incestuosamente amante del fratello, e il giudice Rudolf credono ciecamente nelle loro convinzioni, per un ritorno in grande stile e in pompa magna per ribaltare l'ordine costituito (qui il lavoro è paziente, non sono certamente una cellula terroristica, la dialettica è molto più sottile), la sorella Clara, relegata in carrozzella e impossibilitata a lasciare quell'abitazione, agnello sacrificale e capro espiatorio, vittima e cavia (costretta a vestirsi con la casacca degli ebrei nei lager e al taglio dei capelli; “la tua paralisi ha paralizzato noi”) è, a tutti gli effetti, complice silente, come la maggioranza della società, appoggiando con la sua quiete e omertà, nonché con la mancata denuncia o fuga, del sistema ideato, per adesso soltanto sulla carta, dai due.

Sul finale della pellicola “Lui è tornato”, il regista David Wnendt fa dire ad un Fuhrer riapparso e materializzatosi nuovamente dopo settant'anni dalla sua presunta morte: “Ora ho una visione d'insieme e posso asserire che le condizioni mi sono favorevoli, in Germania, in Europa e nel Mondo”. I “Cospiratori” siamo tutti noi ai quali questo mondo e questo sistema sta stretto e che vorremmo ribaltarlo a nostro uso e consumo. La democrazia è soltanto un palliativo che ci protegge lasciandoci insoddisfatti, che ci tutela ma non fino in fondo, che fa di ognuno di noi un numero, un cittadino comune, uno dei tanti dentro la massa, mentre vorremmo sentirci singoli ascoltati nelle nostre diverse e differenti volontà e prerogative. Il futuro è buio, i cospiratori stanno uscendo dai loro covi.

Tommaso Chimenti 19/01/2016

Stessa spiaggia d'agonia, stesso mare dei Lagonia

MONTALCINO - “L'estate da noi non è mica un periodo felice che il caldo ti toglie la pace la polvere copre ogni cosa e ti spezza la voce”. Ha ragione Daniele Silvestri. Nella stagione del caldo e dei bikini, delle onde e del solleone aumentano i suicidi. Sarà la costrizione al divertimento forzato, sarà l'appiccicaticcio sudato, saranno le zanzare. “Estate sei calda come il bacio che ho perduto, sei piena di un amore che è passato che il cuore mio vorrebbe cancellare”. Forse l'estate piace solo ai bambini, con i loro secchielli e palette. In un luogo più immaginifico che realistico, più dell'anima e del sogno che terreno hanno luogo “Le vacanze dei Signori Lagonia” (prod. Teatrodilina e portati a  Montalcino nel corposo e interessante cartellone ideato dal sensibile, capace e attento direttore Manfredi Rutelli per il finalmente riaperto Teatro degli Astrusi), momento sospeso dove confessarsi, tra la logorrea della moglie obesa e invalida e immobile (Francesco Colella en travestì, riempie la scena con un personaggio statico, sorta di Hamm del “Finale di Partita” beckettiano; anche autore del testo insieme a Francesco Lagi, regia), e i silenzi o i moti gutturali primitivi e ancestrali del marito un po' Shrek e un po' Lerch (Mariano Pirrello in punta di piedi dà tempi e ritmi, come vero metronomo, si aggira come atomo attorno al nucleo), scendere a patti, fare i conti di un'esistenza disgraziata, processarsi a vicenda, condannarsi, forse perdonarsi. Come in “Zigulì”, eccezionale monologo di qualche stagione fa con protagonista Colella, anche qui si parla di figli; non ci sono, fanno capolino, sono pesanti macigni anche se invisibili, indigeribili nella loro assenza che fa male.

Montalcino nel corposo e interessante cartellone ideato dal sensibile, capace e attento direttore Manfredi Rutelli per il finalmente riaperto Teatro degli Astrusi), momento sospeso dove confessarsi, tra la logorrea della moglie obesa e invalida e immobile (Francesco Colella en travestì, riempie la scena con un personaggio statico, sorta di Hamm del “Finale di Partita” beckettiano; anche autore del testo insieme a Francesco Lagi, regia), e i silenzi o i moti gutturali primitivi e ancestrali del marito un po' Shrek e un po' Lerch (Mariano Pirrello in punta di piedi dà tempi e ritmi, come vero metronomo, si aggira come atomo attorno al nucleo), scendere a patti, fare i conti di un'esistenza disgraziata, processarsi a vicenda, condannarsi, forse perdonarsi. Come in “Zigulì”, eccezionale monologo di qualche stagione fa con protagonista Colella, anche qui si parla di figli; non ci sono, fanno capolino, sono pesanti macigni anche se invisibili, indigeribili nella loro assenza che fa male.

Una spiaggia lontana da occhi di altri villeggianti, una “solitary beach”, per dirla con le parole prese in prestito da Franco Battiato: “nel pomeriggio quando il sole ci nutriva di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale: mare mare mare voglio annegare, portami lontano a naufragare”. Un istmo, una parentesi graffa questa lingua di terra, un limbo d'attese dove non si sente il “sapore di mare che hai sulla pelle” di Gino Paoli né la “voglia di remare per fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni” di Giuni Russo. La spiaggia è approdo, è sponda, è andare, è partire. Ma lei, matrona dittatoriale, è ancorata al terreno senza possibilità di movimento e lui, ubbidiente ex muratore disoccupato, costruisce castelli di sabbia perfetti. Uno dipendente dall'altro guardano la marea, la schiuma, le onde, quella massa d'acqua che imperterrita prosegue a  lisciare il bagnasciuga e che può essere rivelatrice, che può portare con sé risposte aspettate da un'intera vita. Nei loro silenzi, che fanno massa e sono solidi come mura difficilmente scalabili e costruite pazientemente nel tempo, si sentono i lamenti e le fragilità, le debolezze e i dolori di molte famiglie del Sud portate negli ultimi decenni sul palcoscenico, da Emma Dante a Franco Scaldati, da Scimone Sframeli a Scena Verticale, da Enzo Moscato a Michele Santeramo e Fibre Parallele.

lisciare il bagnasciuga e che può essere rivelatrice, che può portare con sé risposte aspettate da un'intera vita. Nei loro silenzi, che fanno massa e sono solidi come mura difficilmente scalabili e costruite pazientemente nel tempo, si sentono i lamenti e le fragilità, le debolezze e i dolori di molte famiglie del Sud portate negli ultimi decenni sul palcoscenico, da Emma Dante a Franco Scaldati, da Scimone Sframeli a Scena Verticale, da Enzo Moscato a Michele Santeramo e Fibre Parallele.

La settecentesca, e sempre da brividi, “Lascia ch'io pianga” (aria di Handel e libretto di Giacomo Rossi) infatti fotografa alla perfezione questi sentimenti di rancore misto a rassegnazione, abbandono e sconforto impastati nelle lacrime seccate, depressione e forza di sopportazione arrivata al limite, sottomissione e accettazione passiva che ribollono dentro, l'abbattimento di giorni e mesi e anni sempre uguali infangati di noia, lo scoramento nell'oggi e la sfiducia che domani le cose possano cambiare, una grande malinconia di fondo che si incastra come Tetris a un'agitazione demoralizzante che li rende inquieti da una parte e docili repressi dall'altra: pentole a pressione tristi e polverose pronte a saltare o a farsi esplodere. La desolazione e il vuoto di questa convivenza divenuta accanimento terapeutico si spande come macchia d'olio amara, si allarga senza salvezza, in preda ai morsi dell'agonia. Forse l'inferno per alcuni è proprio qua, sulla Terra.

Tommaso Chimenti 15/01/2017

Grazia Di Michele e Platinette raccontano le donne: né fragili, né soprammobili

CASCIANA TERME – “Il mondo sarebbe un posto di merda senza le donne. La donna è poesia. La donna è amore. La donna è vita. Ringraziale, coglione”. (Charles Bukowski)

Il punto non è essere “Uno, nessuno e centomila”, il problema è quando non vieni considerato, non sei valorizzato, non hai voce in capitolo proprio perché non ti mettono nel computo degli aventi diritto a dire la tua, ad esprimere la tua opinione in merito, non hai parola, non puoi dissentire, proporre, argomentare. E' la situazione, obbligata, coercitiva, chiusa, prigioniera, nella quale si trovano milioni di donne ad ogni latitudine, l'altra metà del cielo che, nel primo come nel quarto mondo, gli uomini continuano a sfruttare, usurpare, violentare, stuprare, uccidere, addirittura supportati dalla legge, dalla legalità, dalle costituzioni.

L'accoppiata Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpisce duro al cuore della questione alternando musica e racconto, parole e battute, profondità e leggerezza per arrivare fino in fondo al nocciolo della materia. E Grazia e Mauro, chitarra l'una, lingua appuntita l'altro, carezzano e schiaffeggiano questi uomini che sono ancora, non tutti ovviamente, irrispettosi, violenti, retrogradi e che hanno paura dell'emancipazione della donna, delle loro madri, sorelle, mogli.

E' l'ambiguità il filo conduttore che lega le varie trame del tappeto sonoro di “Io non so mai chi sono” (merito ad Andrea Kaemmerle che li ha portati per due sere in Toscana, al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi di Casciana Terme) cuciti a mosaico, come fosse una stuoia orientale calda e colorata, diventando ora una ragazza costretta dai parenti alla prostituzione che ogni volta incarna quell'amore che questi uomini non hanno mai avuto, adesso una madre anziana che non ricorda più i nomi dei componenti della sua famiglia, ora una coppia italiana di oggi, anni duemila, dove il marito è padre-padrone e la moglie cuoca-amante-schiava-sguattera, una donna costretta a vedere il mondo attraverso i quadratini offuscanti di un burqa.

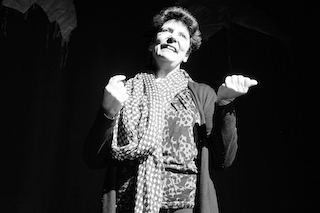

La voce tenue e forte, mai aggressiva, della Di Michele, si sposa bene e fa da contraltare all'irruenza pacifica, alla mole di simpatia e freschezza spumeggiante di Platinette (che nascondono una malinconia seppiata e un velo di tristezza, una patina di lacrime) vero animale da palcoscenico che non solo illumina la scena, la riempie, cattura l'attenzione, la  catalizza, se la mangia con le sue battute al vetriolo, i suoi ricordi sciantosi, i suoi virgolettati acidi (in tempi sanremesi è scatenato/a e inarrestabile, inarginabile dalla cantautrice romana) ma perdonabili su Valeria Marini come sulla moglie di Renzi, su Maria De Filippi come su Emma, su il trio Il Volo e Albano, non fa sconti a Tiziano Ferro come a Mina e Celentano. La parrucca che ha in testa, biondo platino appunto con striature rosa e ciuffo che le pende sugli occhi, gli/le fa da corazza, da armatura, proteggendo il Mauro che sta dentro, sotto il trucco, ma che non ha paura né timore di mostrarsi con le sue debolezze e fragilità. E' per questo che Mauro/Platinette (si autodefinisce in una strofa di una canzone “sono una bionda leggermente vistosa, sono una bomba completamente esplosa”) è travolgente ed è così amato/a, in egual modo da giovani e adulti, uomini e donne, perché, sotto il cerone e il rossettone eccessivo, sotto le smodatezze tutte dichiarate, è vero, frangibile, sensibile, colpibile, uno che, nonostante le botte e i colpi della vita, ce l'ha fatta, e non parlo di notorietà e successo, è riuscito ad essere se stesso, a farsi accettare proprio perché si è accettato. Cantano, duettano, si scambiano ruolo sempre senza abbassare la guardia nel segnalare ed evidenziare il disagio e l'emarginazione che molte donne provano ogni giorno della propria vita sulla loro pelle senza via di fuga o salvezza. La donna non è soltanto una musa passiva per suscitare versi e strofe vuote.

catalizza, se la mangia con le sue battute al vetriolo, i suoi ricordi sciantosi, i suoi virgolettati acidi (in tempi sanremesi è scatenato/a e inarrestabile, inarginabile dalla cantautrice romana) ma perdonabili su Valeria Marini come sulla moglie di Renzi, su Maria De Filippi come su Emma, su il trio Il Volo e Albano, non fa sconti a Tiziano Ferro come a Mina e Celentano. La parrucca che ha in testa, biondo platino appunto con striature rosa e ciuffo che le pende sugli occhi, gli/le fa da corazza, da armatura, proteggendo il Mauro che sta dentro, sotto il trucco, ma che non ha paura né timore di mostrarsi con le sue debolezze e fragilità. E' per questo che Mauro/Platinette (si autodefinisce in una strofa di una canzone “sono una bionda leggermente vistosa, sono una bomba completamente esplosa”) è travolgente ed è così amato/a, in egual modo da giovani e adulti, uomini e donne, perché, sotto il cerone e il rossettone eccessivo, sotto le smodatezze tutte dichiarate, è vero, frangibile, sensibile, colpibile, uno che, nonostante le botte e i colpi della vita, ce l'ha fatta, e non parlo di notorietà e successo, è riuscito ad essere se stesso, a farsi accettare proprio perché si è accettato. Cantano, duettano, si scambiano ruolo sempre senza abbassare la guardia nel segnalare ed evidenziare il disagio e l'emarginazione che molte donne provano ogni giorno della propria vita sulla loro pelle senza via di fuga o salvezza. La donna non è soltanto una musa passiva per suscitare versi e strofe vuote.

“Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad una donna”. (William Shakespeare)

Tommaso Chimenti 09/01/2017

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…