L'Alveare delle Storie: impollinare il mondo di racconti antichi e sempre nuovi

REGGIO EMILIA – Tre cosine interessanti, al di là della formula della Relatività, abusata, le ha pur dette Albert Einstein: una era quella di Dio e dei dadi, ma il gioco d'azzardo non fa per noi, la seconda, fuochino fuochino, è quella del calabrone che non dovrebbe volare perché troppo panciuto e le sue ali così piccole e deboli; la terza è quella che ci interessa e che cade come il parmigiano sui tortelli verdi (dopotutto siamo in terra emiliana): “Quando le api scompariranno dalla faccia della terra, agli uomini non resteranno che pochi anni di vita”. Siamo legati a doppio filo a questi piccoli insetti laboriosi, simbolo dell'alacrità e dell'operosità, ma anche di quel sentimento che mette davanti all'individualismo e al personalismo il concetto di collettività. Come a dire, se estrapoliamo e riportiamo l'esempio all'umanità, che l'uomo terminerà la sua corsa sul binario morto dell'esistenza quando finiranno le storie, il passaggio orale, il racconto, la parola, le leggende, la fiaba, la comunicazione fatta di frasi e sillabe e occhi che brillano ad articolarle ed altri che s'illuminano ad ascoltarle. “Noi siamo le api dell’Universo. Raccogliamo senza sosta il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d’oro dell’invisibile” (Rainer Maria Rilke).

“L'Alveare delle Storie”, ideato dai tipi del Teatro dell'Orsa (gli instancabili Monica Morini e Bernardino Bonzani), costruttori e inventori di “Reggionarra” (per dieci giorni Reggio Emilia diventa la città per eccellenza dell'affabulazione e dei canta e cuntastorie) è un gioco semplice, un impianto lineare, un impatto artistico che miscela un grande teatro all'italiana (in questo caso il Valli) infarcendolo di piccoli gruppi che si annidano, scavano e scovano, sgattaiolano alla ricerca, palchetto dopo palchetto, dei loro narratori ai quali sono stati assegnati. Come carbonari. Un format che potrebbe essere ripreso (il successo è assicurato) in ogni città o comune; entrare nella pancia di un teatro vuoto, nella sua penombra pensosa mentre, si crede, che non sia in scena e in atto uno spettacolo, o almeno non nella versione classica, nella divisione platea-palcoscenico. “L’uomo non è destinato a far parte di un gregge come un animale domestico, ma di un alveare come le api” (Emmanuel Kant).

Si entra in un mondo altro, in una dimensione parallela dove i suoni sono ovattati e le parole hanno un'anima, un sentire, anche un odore e un profumo, una cantilena e una musicalità, una nenia e un'armonia di fondo ci guidano. Trentacinque angeli bianchi, colombi o fantasmi, spiriti o accompagnatori incorporei aleggiano tra gli stucchi dorati e i velluti rossi, i lampadari accesi con la luce bassa, i chiaroscuri che producono ombre magiche o terribilmente paurose. Delle domande vengono gettate nell'agorà; sono interrogativi esistenziali che vanno a scardinare la quarta parete dell'attore e del pubblico. Qui stiamo a contatto di gomiti e ginocchia. Te le dicono piano, passando, senza soffermarsi, quasi fosse una casualità, una fortuita coincidenza (e in questo il play somiglia alle architetture sceniche di Enrique Vargas e del suo Teatros de los Sentidos):  “Quante scarpe hai consumato per arrivare fin qua?”, sussurrano lasciando le porte della percezione aperte, quasi spalancate, “Ti fidi della tua storia?”, mormorano ponendoti davanti ad un bilancio, ad un bivio interiore. Siamo nelle mani di tanti Virgilio candidi, di altrettanti Cicerone immacolati e lattei. Ci affidiamo. Le voci di questi guerrieri di pace sono soffuse, leggere, si appoggiano fresche. Potrebbero essere vestali dai passi teneri e soffici come pazienti manicomiali nei loro canti a formare una patina densa, una cappa che spalma e plasma, attorniati dalle loro campanelle come imbonitori o domatori di serpenti, pifferai magici. “Sono una piccola ape furibonda” (Alda Merini).

“Quante scarpe hai consumato per arrivare fin qua?”, sussurrano lasciando le porte della percezione aperte, quasi spalancate, “Ti fidi della tua storia?”, mormorano ponendoti davanti ad un bilancio, ad un bivio interiore. Siamo nelle mani di tanti Virgilio candidi, di altrettanti Cicerone immacolati e lattei. Ci affidiamo. Le voci di questi guerrieri di pace sono soffuse, leggere, si appoggiano fresche. Potrebbero essere vestali dai passi teneri e soffici come pazienti manicomiali nei loro canti a formare una patina densa, una cappa che spalma e plasma, attorniati dalle loro campanelle come imbonitori o domatori di serpenti, pifferai magici. “Sono una piccola ape furibonda” (Alda Merini).

Una ventina di palchetti sono illuminati al chiarore di un faro fioco, quasi lampara in mezzo al mare. Ovviamente i pesci, con la bocca aperta, siamo noi. Come su una zattera in mezzo a questo mare placido, navighiamo a vista. Se gettiamo l'occhio oltre il nostro porto sicuro, affacciandoci vediamo altre luci fiammeggiare da altri palchi, altre voci che raccontano altre fiabe millenarie, altre api che tessono storie, altre api che hanno assolutamente bisogno di quelle stesse parole che parlano di principesse e incantesimi, di Mito e profezie. È un cicaleggio continuo (la drammaturgia sonora è a cura di Antonella Talamonti), un chiacchiericcio come tappeto sonoro, a volte una parola rimbomba, si sentono rime in questo formicaio. Siamo Hansel e Gretel dentro la casa della strega, siamo Jona dentro la balena, siamo Pinocchio dentro il pescecane: felicemente indifesi. Ogni palco è una sospensione temporale, una parentesi dove aedi cerei e spirituali snocciolano storie come fossero piselli sgranati, le sbucciano come fave fresche, le pelano come patate spugnose. Queste voci calde e corroboranti ti entrano dentro, sbattono nelle orecchie, ciottolano sotto lo sterno. Suoni ed emozioni. Storie di vita e di

Ne usciamo, sputati come l'omonimo protagonista di “Essere John Malkovich”, con alcuni grandi e semplici insegnamenti: quello di guardare con estrema curiosità dietro le cose e le persone, il non fermarsi alla prima occhiata o alla prima impressione, il cercare strade non battute, l'aspirare ad altri punti di vista. Dai palchetti muoviamo la nostra transumanza al palco in un serpeggiare; adesso guardiamo l'alveare illuminato con altre storie che prendono possesso, che scivolano dalle bocche, che s'intrufolano in altre orecchie. Sentiamo stralci delle favole che abbiamo sentito. In questo ribaltamento, nel vedere nel buio quelli che eravamo e che siamo stati fino a pochi minuti prima, ci viene in soccorso un'altalena che pende vuota, la fanciullezza, la spensieratezza, l'infanzia quando anche i sogni sono reali, ma anche lo slancio e il dondolarsi, il guardarsi ora i piedi e la terra, il vedere adesso il cielo sopra di noi. L'altalena è un ponte, un arco per fare un salto da ciò che eravamo a ciò che vogliamo essere. L'“Alveare” è il bisbiglio della placenta della mamma, è la poesia di una carezza di mani familiari, è il fiore che nasce in uno sguardo profondo. Ci sono più cose tra cielo e terra di quante ne sogni la tua filosofia. Parole sante. Parole come miele. “C’è un'ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va...Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa” (Trilussa, “Felicità”).

Ne usciamo, sputati come l'omonimo protagonista di “Essere John Malkovich”, con alcuni grandi e semplici insegnamenti: quello di guardare con estrema curiosità dietro le cose e le persone, il non fermarsi alla prima occhiata o alla prima impressione, il cercare strade non battute, l'aspirare ad altri punti di vista. Dai palchetti muoviamo la nostra transumanza al palco in un serpeggiare; adesso guardiamo l'alveare illuminato con altre storie che prendono possesso, che scivolano dalle bocche, che s'intrufolano in altre orecchie. Sentiamo stralci delle favole che abbiamo sentito. In questo ribaltamento, nel vedere nel buio quelli che eravamo e che siamo stati fino a pochi minuti prima, ci viene in soccorso un'altalena che pende vuota, la fanciullezza, la spensieratezza, l'infanzia quando anche i sogni sono reali, ma anche lo slancio e il dondolarsi, il guardarsi ora i piedi e la terra, il vedere adesso il cielo sopra di noi. L'altalena è un ponte, un arco per fare un salto da ciò che eravamo a ciò che vogliamo essere. L'“Alveare” è il bisbiglio della placenta della mamma, è la poesia di una carezza di mani familiari, è il fiore che nasce in uno sguardo profondo. Ci sono più cose tra cielo e terra di quante ne sogni la tua filosofia. Parole sante. Parole come miele. “C’è un'ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va...Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa” (Trilussa, “Felicità”).

Tommaso Chimenti 21/05/2017

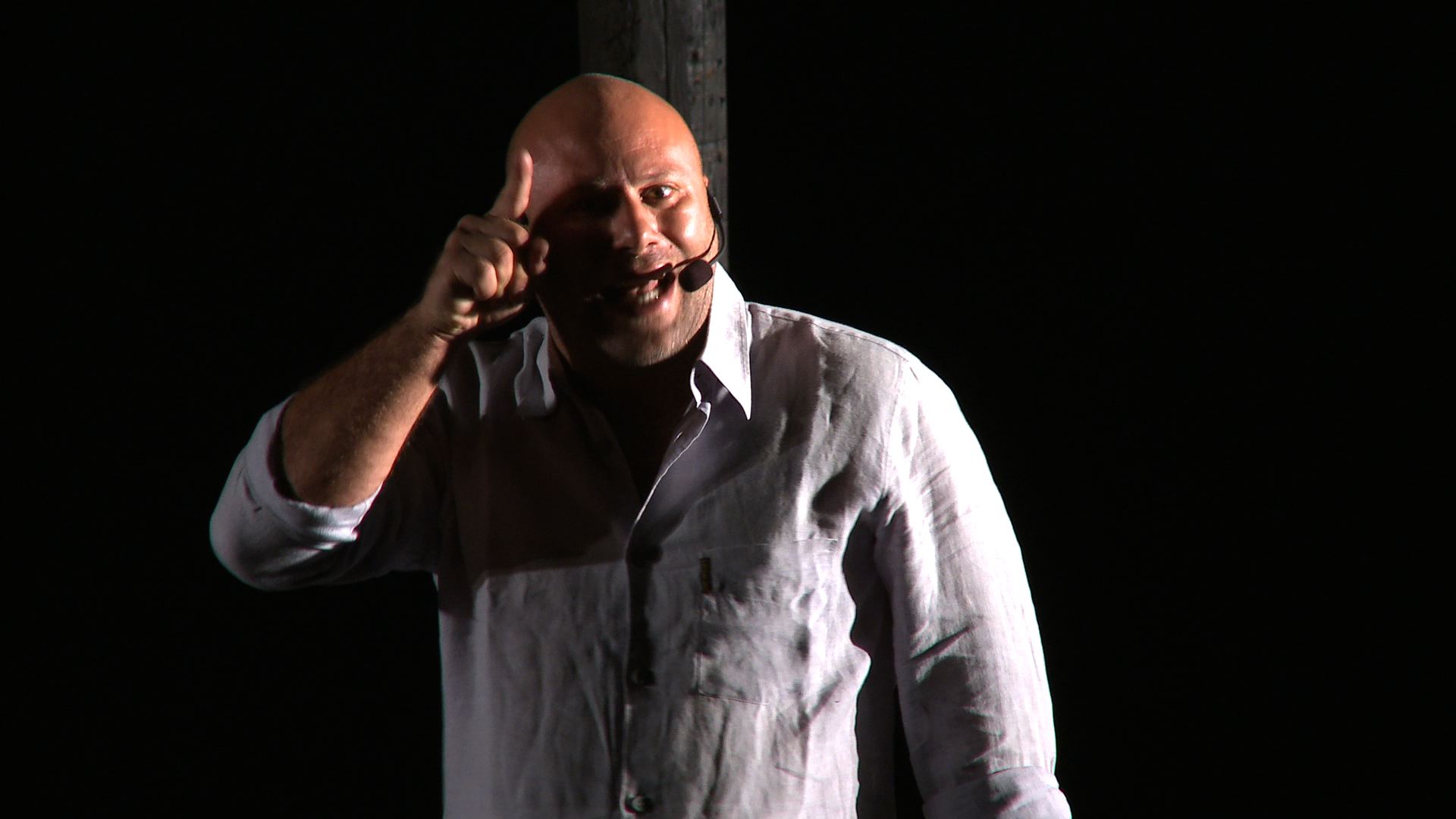

La voce di Vincenzo Pirrotta: sconquasso e sciaguattio

MODENA - “Il carcere è pieno di momenti morti”, dice l'ispettrice. Vero, verissimo. E non solo quelli. La voce di Vincenzo Pirrotta, calda e fresca, generosa e arricciolata, riesce a scalfire i muri, abbattere le distanze su questo palco improvvisato. Siamo a “Trasparenze”, il festival a cura del Teatro dei Venti e diretto da Stefano Tè. Tutto è più chiaro. Dentro il penitenziario le parole in palermitano hanno più corpo, sono diventate più tangibili e vere. Più vive, sgomitano, sgattaiolano, fuggono. Ci ha ricordato la potenza di Mimmo Borrelli, la musica di Davide Enia, la magia di Mimmo Cuticchio. Un'ode a Palermo, alle lampare, ai picciotti, ai “carcerati, ai pescatori e agli innamorati”. La sua voce fa drammaturgia, è personaggio e ruolo, cifra distintiva.

La sua voce è mare schiumoso,

è vernice ruvida

è sale sulle ferite e limone strizzato negli occhi

è roca come il fischio del treno,

è armonia scomoda e scomposta

è lingua che va a toccare la carie,

è rap ritmato e mimato,

è odore di zagara in fiore,

è luce che infiamma

è spine senza rose,

è onde e Etna, cantilena frizzante

è blues piangente

è lamento gridato pregante

è vento d'alto mare che spettina e pulisce,

è battaglia onomatopeica

è parole taglienti che feriscono,

è guglia che s'arrampica, è foga che si danna,

è schiena sudata e piagata,

è carne

è specchio deformante

è lava che fuma minacciosa

è una maglietta attillata che stringe e strizza

è nodo

è ago

è inno a gola piena

è una carezza con le mani sporche di grasso è rugiada e colla

è rugiada e colla

è carrarmato che calpesta

è pozzanghera di fango

è sentiero sterrato

è cascata che punisce

è frustate sui polmoni

è bolgia senza regole

è un sorpasso sulla destra

è “e che te lo dico a fare”

è la gru dello sfasciacarrozze che scoperchia le auto da demolire

è la sveglia che spezza il tepore del piumone invernale

è eco che fracassa

è sollevazione popolare

è urla dopo un gol alla Favorita

è mescal che frigge l'esofago

è centrifuga brutale

è la corda spessa che fruscia di salmastro nella tonnara

è asfalto scalcinato

è erba medicinale

è malva e polpo

è mentolo aspirato forte

è zenzero e paprika

è una balla di fieno che rotola in campagna

è una storta alla caviglia in discesa

è sabbia lanciata in faccia

è pane caldo

è un tombino newyorkese che sputa vapore

è rughe attorno agli occhi

è crepa nelle mura del castello

è una scritta sul muro che ti fa fermare a leggerla, rileggerla e leggerla ancora

è gramigna dal profumo di lavanda e menta

è la prima boccata di sigaretta e il primo sorso di birra

è morso di pitbull

è il rumore del bosco quando tutto tace

è il clac del lucchetto

è un cambio di marcia in salita

è un colpo di tosse improvviso

è laccio emostatico a bloccare il flusso sanguigno

è buccia scivolosa

è naufragar m'è dolce in questo mare

è un tatuaggio che fa male ogni volta che lo guardi

è fuga per la vittoria

è scala a chiocciola

è criniera di cavallo che scalcia

è un sorriso sdentato d'anziano

è guinzaglio che strozza

è fune che impicca

è sapone che unge e santifica

è saliva che salva

è una maratona con i tacchi a spillo

è maionese acidula

è sanpietrino sformato e sfondato

è maiolica fresca

è caffè amaro

è grido di perdita

è urlo di scoperta

è allarme d'invasione

è buio da averci paura

è barba ispida

è schiena china a raccogliere pomodori

è formaggio fuso sull'hamburger

è tavolino da bar che traballa

è lamiera che sbatte

è tamburo da corteo

è canto in processione

è pistoni incandescenti

è sterzata in curva

è ballo di San Vito e prurito da varicella

è i muscoli del capitano

è tappo che salta per la pressione

è inversione a U in autostrada

la sua voce è malattia e cura.

Tommaso Chimenti 13/05/2017

"Per un pelo" non mi hanno arrestato

VALENCIA - Dal parrucchiere, tra le chiacchiere inutili e frivole, i giornaletti scandalistici e gossippari, sotto il caldo del casco per la permanente, nascono le confessioni, anche quelle più imbarazzanti, più nascoste, più segrete. Amori, tradimenti e, perché no, delitti. Tra una limatura di unghie e i capelli cotonati, tra uno shampoo schiumoso e un balsamo morbidissimo, tra una piega e un taglio, tra forbici, pettini e phon può scapparci il morto, può capitare un omicidio.

È quello che succede nel colorato “Pels Pels” (a firma del drammaturgo tedesco Paul Portner; visto al Teatro Talia di Valencia) dove in un negozio di parrucchiere si ritrovano lo stereotipo del  proprietario omosessuale (fa un po’ “Vizietto”), l’aiutante shampista (somiglia a Amy Winehouse), un antiquario e una ricca signora anziana. A completare il quadro due poliziotti, commissario e ispettore, ovviamente come nei gialli che si rispettino, a indagare, scavare a fondo, fare domande, cercare di trovare il colpevole. Ma qui siamo di fronte ad un noir interattivo dove nella prima parte si mettono sul piatto i caratteri dei personaggi e le domande pungenti degli uomini in divisa, mentre nella seconda trance è proprio il pubblico, la platea stessa che si trasforma in un detective con la possibilità di fare domande in un vero e proprio interrogatorio senza pause ai diretti interessati sulla scena. Agatha Christie e Simenon, Derrick e Kojak, deduzioni e brividi. Sembra di essere immersi in uno di quei fumetti con le storie a bivio, a scelta multipla, dove si è “padroni” del destino della pièce ed abbiamo il potere di spostare l’ago della bilancia, di far pendere verso l’arresto il personaggio che ci ha convinto meno e quello che non è stato capace di provare, anche con la simpatia l’esuberanza e l’effervescenza, la sua innocenza.

proprietario omosessuale (fa un po’ “Vizietto”), l’aiutante shampista (somiglia a Amy Winehouse), un antiquario e una ricca signora anziana. A completare il quadro due poliziotti, commissario e ispettore, ovviamente come nei gialli che si rispettino, a indagare, scavare a fondo, fare domande, cercare di trovare il colpevole. Ma qui siamo di fronte ad un noir interattivo dove nella prima parte si mettono sul piatto i caratteri dei personaggi e le domande pungenti degli uomini in divisa, mentre nella seconda trance è proprio il pubblico, la platea stessa che si trasforma in un detective con la possibilità di fare domande in un vero e proprio interrogatorio senza pause ai diretti interessati sulla scena. Agatha Christie e Simenon, Derrick e Kojak, deduzioni e brividi. Sembra di essere immersi in uno di quei fumetti con le storie a bivio, a scelta multipla, dove si è “padroni” del destino della pièce ed abbiamo il potere di spostare l’ago della bilancia, di far pendere verso l’arresto il personaggio che ci ha convinto meno e quello che non è stato capace di provare, anche con la simpatia l’esuberanza e l’effervescenza, la sua innocenza. In spagnolo sarebbe “Per los pelos”, per un pelo, dicono le varie figure in scena se sono scampate all’arresto e alla gogna della platea. Si buca la quarta parete ed eccoci anche noi protagonisti, ognuno con la sua perplessità e punto interrogativo da dover essere soddisfatto, ognuno con i propri crucci e passaggi che non ha ben capito nella costruzione degli accadimenti e vuole vederci più chiaro stuzzicando i sei sul palco. E il bello è che l’assassino (visto che esistono più finali pronti all’uso) è scelto democraticamente dal pubblico per alzata di mano. I quattro si mettono in fila come ne “I Soliti Sospetti” e gli

In spagnolo sarebbe “Per los pelos”, per un pelo, dicono le varie figure in scena se sono scampate all’arresto e alla gogna della platea. Si buca la quarta parete ed eccoci anche noi protagonisti, ognuno con la sua perplessità e punto interrogativo da dover essere soddisfatto, ognuno con i propri crucci e passaggi che non ha ben capito nella costruzione degli accadimenti e vuole vederci più chiaro stuzzicando i sei sul palco. E il bello è che l’assassino (visto che esistono più finali pronti all’uso) è scelto democraticamente dal pubblico per alzata di mano. I quattro si mettono in fila come ne “I Soliti Sospetti” e gli  spettatori votano chi, secondo loro, possa essere il colpevole e possa aver commesso l’efferata uccisione della nota pianista che abita al piano di sopra. Chi la voleva morta per invidia, chi perché suonava tutto il giorno, chi per la sua invadenza, chi per le sue finanze. Tutti hanno un movente potenziale. Qualcuno potrebbe essere, o essere stato, amante di un altro personaggio in campo, si ipotizzano storie lesbiche e pesa come un macigno la grossa eredità dell’artista.

spettatori votano chi, secondo loro, possa essere il colpevole e possa aver commesso l’efferata uccisione della nota pianista che abita al piano di sopra. Chi la voleva morta per invidia, chi perché suonava tutto il giorno, chi per la sua invadenza, chi per le sue finanze. Tutti hanno un movente potenziale. Qualcuno potrebbe essere, o essere stato, amante di un altro personaggio in campo, si ipotizzano storie lesbiche e pesa come un macigno la grossa eredità dell’artista.

L’interrogatorio è la parte più divertente; gli attori sul boccascena rispondono piccati e scontrosi alle accuse che gli vengono mosse oppure adulano chi li scagiona, s’infiammano per chi li mette al primo posto sul banco degli imputati e indiziati principali, mandano baci ed esultano se li salvano, offendono e s’arrabbiano, minacciando di scendere tra le file della platea, se lo spettatore li inchioda alle proprie responsabilità. Ne nascono (a seconda delle repliche, se il pubblico è preparato alla “battaglia” dialettica e se è stato attento ai particolari ed ai dettagli disseminati durante il racconto) delle belle lotte con improvvisazioni sul palco, grande verve e freschezza che rende il gioco godibile, veloce, frizzante.

Dopo le votazioni e il conteggio susseguente il personaggio che in quella replica ha ottenuto più alzate di mano fa la sua ultima arringa-confessione e dove spiega il perché la maggioranza, di quella sera, ha avuto ragione. Sei piccoli indiani.

Tommaso Chimenti 08/05/2017

I Lenz si confrontano con l'"Aktion T4", il programma nazista che eliminava i disabili

PARMA – “L'anima non è mai disabile” (Sabrina Tosi Cambini)

“Il teatro nasce dove ci sono delle ferite” (Jacques Copeau)

Durante il nazismo i primi ad essere eliminati erano coloro che non rispettavano i codici e i parametri, sopratutto fisici ma anche psichici, dell'ariano, del superuomo capace di grandi imprese:  malati mentali, storpi, chi era affetto da tare o malformazioni, chi non poteva essere abile alla leva e alla battaglia, chi presentava disturbi o ritardi di qualsiasi genere, chi era affetto da gravi patologie. Tutti quelli che venivano considerati zavorre e pesi per la società, che non avrebbero potuto difendere la patria erano i primi a venir gassati, ad essere silenziati per sempre. Come la rupe di Sparta con l'intento di “ripulire” la società e creare quella razza pura e perfetta per la conservazione della specie germanica. “Aktion T4”, il programma nazista di eutanasia per sopprimere tutti coloro che presentavano sintomi ed erano affetti da malattie inguaribili e portatori di handicap mentali, è il titolo dell'ultimo lavoro dei Lenz di Parma. Alcuni anni fa un'altra compagnia teatrale emiliana, il Teatro dell'Argine bolognese, portò in scena “Tiergartenstrasse 4”, l'abbreviazione di T4, la via e il civico di Berlino dove venivano condotti gli studi, gli esperimenti e le condanne. Per il Reich infatti era lo Stato, e non l'individuo, che doveva decidere sulla vita e sullo morte del cittadino.

malati mentali, storpi, chi era affetto da tare o malformazioni, chi non poteva essere abile alla leva e alla battaglia, chi presentava disturbi o ritardi di qualsiasi genere, chi era affetto da gravi patologie. Tutti quelli che venivano considerati zavorre e pesi per la società, che non avrebbero potuto difendere la patria erano i primi a venir gassati, ad essere silenziati per sempre. Come la rupe di Sparta con l'intento di “ripulire” la società e creare quella razza pura e perfetta per la conservazione della specie germanica. “Aktion T4”, il programma nazista di eutanasia per sopprimere tutti coloro che presentavano sintomi ed erano affetti da malattie inguaribili e portatori di handicap mentali, è il titolo dell'ultimo lavoro dei Lenz di Parma. Alcuni anni fa un'altra compagnia teatrale emiliana, il Teatro dell'Argine bolognese, portò in scena “Tiergartenstrasse 4”, l'abbreviazione di T4, la via e il civico di Berlino dove venivano condotti gli studi, gli esperimenti e le condanne. Per il Reich infatti era lo Stato, e non l'individuo, che doveva decidere sulla vita e sullo morte del cittadino. Era inevitabile (perfetto il timing di questa nuova produzione, attorno al 25 aprile e collegato a doppio filo al tema della Resistenza) che prima o poi il gruppo, capitanato da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto e che dalla sua formazione, trentadue anni di attività sul campo, lavora con “attori sensibili” (come, tra gli altri, in Italia: Alessandro Fantechi e Le Isole Comprese Teatro, Nerval Teatro, Antonio Viganò, Alessandro Garzella e la sua Animali Celesti, i Babilonia Teatri, Pippo Delbono; sul tema è appena stato edito da Cue Press il volume a cura di Andrea Porcheddu “Che c'è da guardare?”), non si imbattesse in quest'angolo brutale, in questa deriva dell'animo umano, in quest'atroce parentesi (definito “Olocausto minore”), inquesto particolare dettaglio della storia recente dell'Uomo moderno. Si stima che il progetto nazista mise a morte 200.000 uomini e donne. I Lenz con “Aktion” (in scena Barbara Voghera, Carlotta Spaggiari, Alessia Dell'Imperio, Tommaso Sementa e Giacomo Rastelli) attuano un importante scarto di riflessione mettendo al centro della scena, come è loro consuetudine e metodo di lavoro, persone (i loro attori) affette da varie patologie che evocano e orgogliosamente esprimono, nelle tutine adamitiche nere da atleti delle Olimpiadi berlinesi, a gran voce fiera e roboante, stralci di quella politica macabra e folle. Il contrasto è forte e prende testa e stomaco.

Era inevitabile (perfetto il timing di questa nuova produzione, attorno al 25 aprile e collegato a doppio filo al tema della Resistenza) che prima o poi il gruppo, capitanato da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto e che dalla sua formazione, trentadue anni di attività sul campo, lavora con “attori sensibili” (come, tra gli altri, in Italia: Alessandro Fantechi e Le Isole Comprese Teatro, Nerval Teatro, Antonio Viganò, Alessandro Garzella e la sua Animali Celesti, i Babilonia Teatri, Pippo Delbono; sul tema è appena stato edito da Cue Press il volume a cura di Andrea Porcheddu “Che c'è da guardare?”), non si imbattesse in quest'angolo brutale, in questa deriva dell'animo umano, in quest'atroce parentesi (definito “Olocausto minore”), inquesto particolare dettaglio della storia recente dell'Uomo moderno. Si stima che il progetto nazista mise a morte 200.000 uomini e donne. I Lenz con “Aktion” (in scena Barbara Voghera, Carlotta Spaggiari, Alessia Dell'Imperio, Tommaso Sementa e Giacomo Rastelli) attuano un importante scarto di riflessione mettendo al centro della scena, come è loro consuetudine e metodo di lavoro, persone (i loro attori) affette da varie patologie che evocano e orgogliosamente esprimono, nelle tutine adamitiche nere da atleti delle Olimpiadi berlinesi, a gran voce fiera e roboante, stralci di quella politica macabra e folle. Il contrasto è forte e prende testa e stomaco.

In un contesto di colonne - la solennità, la grandiosità e la pomposità dell'antica Roma o dell'antica Grecia o di una Pompei disfatta - rotte e decadute, spezzate e in declino, in uno stato d'abbandono, cadute in rovina, i protagonisti rialzano questi dettagli dell'antichità, riportandoli a nuova vita. Le colonne intarsiate danneggiate e deteriorate, come le persone portatrici di handicap, nell'ottica assurda delle SS, si rimettono in piedi, ritrovano l'erezione, il modo di stare su ed ergersi e camminare. I Lenz, e i loro attori che ogni volta si mettono in gioco personalmente donando quello strato di pathos e veridicità, pur nella finzione scenica, ci pongono di fronte non alla soluzione, non alla risoluzione delle domande ma al punto interrogativo, ci lasciano nello spiazzo del pensiero, nella radura della scelta, ci presentano ciò che è stato e quello che potrebbe essere senza mai instradare, senza mai prendere il sopravvento sullo spirito critico dello spettatore, della platea, senza mai dividere il Bene dal Male. Quelli che neanche un secolo fa sarebbero stati identificati con la dicitura di “pazienti incurabili”, seguendo canoni più che altro estetici o funzionali, ci

Quelli che neanche un secolo fa sarebbero stati identificati con la dicitura di “pazienti incurabili”, seguendo canoni più che altro estetici o funzionali, ci dimostrano non solo che sono capaci, ma che possono dare emozioni, creare arte, suscitare dibattito, spostare intenzioni e convinzioni con la loro presenza mai passiva, con il loro intervento. Vedendoli in scena, bravi, all'altezza, pronti, adeguati, svegli, attivi, ogni forma di pregiudizio e di “pulizia genetica” decade, si polverizza, si vaporizza e s'incenerisce, diventa vento e suono scadente di chiacchiere. Corpi che una genetica deformata, squilibrata, dissennata avrebbe definito “imperfetti” e “disadattati” sono artefici di momenti armoniosi, come quando, con mantello in stile Superman con la bandiera dove campeggia la svastica, l'attore sta sul piedistallo come quei monumenti statuari dai muscoli guizzanti e pompati, lisci e morbidi allo stesso tempo, lineari e invidiabili.

dimostrano non solo che sono capaci, ma che possono dare emozioni, creare arte, suscitare dibattito, spostare intenzioni e convinzioni con la loro presenza mai passiva, con il loro intervento. Vedendoli in scena, bravi, all'altezza, pronti, adeguati, svegli, attivi, ogni forma di pregiudizio e di “pulizia genetica” decade, si polverizza, si vaporizza e s'incenerisce, diventa vento e suono scadente di chiacchiere. Corpi che una genetica deformata, squilibrata, dissennata avrebbe definito “imperfetti” e “disadattati” sono artefici di momenti armoniosi, come quando, con mantello in stile Superman con la bandiera dove campeggia la svastica, l'attore sta sul piedistallo come quei monumenti statuari dai muscoli guizzanti e pompati, lisci e morbidi allo stesso tempo, lineari e invidiabili.

La vita rimane per ogni individuo, per ogni essere vivente, una sofferenza. Siamo tutti “persone prive di futuro e senza speranza”, come il regime hitleriano identificava i portatori di handicap. Chissà come Leni Riefenstahl, la regista del Fuhrer e della grande kermesse dei cinque cerchi olimpici nel '36, avrebbe ritratto e tratteggiato, con l'ausilio delle sue telecamere, ad esempio, le Paraolimpiadi moderne. “Credo che le persone disabili dovrebbero concentrarsi sulle cose che il loro handicap non impedisce di fare e non rammaricarsi di quelle che non possono fare” (Stephen Hawking).

Tommaso Chimenti 02/05/2017

Foto: Maria Federica Maestri

Andrea Muzzi ci racconta l'arte della sconfitta

FIRENZE – “In occidente non esiste la cultura del perdente, solo l’esaltazione del vincitore. Ma è nella sconfitta che si manifesta la gloria dell’uomo” (Leonard Cohen).

“Conosco un ciclista di Rovigo così sfortunato che quando stava per battere il record dell’ora di Moser è scattata l’ora legale” (Gene Gnocchi).

La Storia, si sa, la fanno i vincenti. Gli ultimi saranno i primi è ormai un vecchio motto ideato per far tacere e silenziare, con la paura dell'Aldilà, le masse povere e ignoranti. Gli ultimi saranno ultimi, è questa la triste verità. Ma c'è anche della poesia, della filosofia di vita, del pensiero strutturato in chi, per scelta o, nella maggior parte dei casi, per mancanza di talento o sfortuna, occupa gli ultimi spazi della graduatoria, o chi, peggio ancora, arriva sempre lì, talmente vicino da poter sfiorare la coppa agognata e, all'ultimo tuffo, all'ultimo balzo, all'ultimo tiro, fallisce, perde, arriva secondo, cade nel dimenticatoio, nell'anonimato o peggio nel catalogo di chi non ce l'ha fatta, di chi non ha avuto forza e “palle” per reggere la pressione o precisione per portare a casa il trofeo. Ci sta di perdere, certo, che perdere nella vita è la normalità mentre vincere è l'eccezione. Vince soltanto uno, tutti gli altri ne escono sconfitti. Gli “zeru tituli” che Mourinho imputava, con fierezza e arroganza (l'umiltà non è la qualità migliore della maggior parte dei vincenti, dei quali viene apprezzata anche la spregiudicatezza e la superbia: Ibrahimovic) alle altre squadre in lotta per lo scudetto. “We are the champions, no time for losers” (Queen, “We are the Champions”)

ultimi, è questa la triste verità. Ma c'è anche della poesia, della filosofia di vita, del pensiero strutturato in chi, per scelta o, nella maggior parte dei casi, per mancanza di talento o sfortuna, occupa gli ultimi spazi della graduatoria, o chi, peggio ancora, arriva sempre lì, talmente vicino da poter sfiorare la coppa agognata e, all'ultimo tuffo, all'ultimo balzo, all'ultimo tiro, fallisce, perde, arriva secondo, cade nel dimenticatoio, nell'anonimato o peggio nel catalogo di chi non ce l'ha fatta, di chi non ha avuto forza e “palle” per reggere la pressione o precisione per portare a casa il trofeo. Ci sta di perdere, certo, che perdere nella vita è la normalità mentre vincere è l'eccezione. Vince soltanto uno, tutti gli altri ne escono sconfitti. Gli “zeru tituli” che Mourinho imputava, con fierezza e arroganza (l'umiltà non è la qualità migliore della maggior parte dei vincenti, dei quali viene apprezzata anche la spregiudicatezza e la superbia: Ibrahimovic) alle altre squadre in lotta per lo scudetto. “We are the champions, no time for losers” (Queen, “We are the Champions”)

Certo Woodberry diceva che “la sconfitta non è il peggior fallimento. Non aver tentato è il peggior fallimento”. Però Martina Navratilova aveva un'altra visione della faccenda: "Chi dice che vincere o perdere non conta, probabilmente ha perso”. Fallire vuol comunque dire averci provato, ma provare, ormai, nel nostro mondo fatto tutto da sorrisi a mille denti, apparenti, e di gente felice che “racconta dei successi e dei fischi non parlarne mai”, come strimpellava Ron, non basta più. La gente, il pubblico, la platea, l'audience, anche solo di un social network adorano e adulano i primi della lista e denigrano chi non è salito sul gradino più alto del podio. Salire sul carro del vincitore, che da lì le cose, sotto, si vedono più minute e piccole, insignificanti nascoste, confuse nella massa indistinta dei volti che guardano su in alto. “Più su”, volteggiava Renato. “I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno ne vengono dieci” (Woody Allen)

“All'alba perderò” (visto al Teatro Puccini il 27 aprile), parodiando l'ugola di Pavarotti e Puccini, è l'elogio della sconfitta di Muzzi, attraverso casi più o meno celebri, di uomini resi ancora più umani e fallaci e per questo simpatici ai nostri occhi solidali. Dell'aria della Turandot però Muzzi estrapola e si sofferma su quel “tramontate stelle”, perché le star prima o poi cadono e non si può sempre stare in cima alla classifica e se non si comincia ad accettare la sconfitta il tonfo sarà ancora più sonoro e la depressione e la delusione ancor più cocente. Non si vince l'argento ma si è perso soltanto l'oro. E' la dura legge della giungla dove uno solo, nel branco, è il maschio alfa dominatore e inseminatore e gli altri devono fuggire. Ayrton Senna diceva che “arrivare secondo è essere il primo degli sconfitti”. I nomi dopo il primo non hanno cittadinanza, si afflosciano nel tempo, si sciolgono al sole. Ma siamo tutti perdenti, ogni giorno, in ogni momento, è per questo che, nelle rare occasioni in cui capita di vincere, esultiamo a perdifiato come se non ci fosse un domani. “Se qualcosa può andare storto, lo farà” (Legge di Murphy)

Nella semplice ma suggestiva scenografia, fatta di grucce che sembrano tergicristalli sospesi per cacciare via i sogni infranti, paiono oggetti volanti come nella “Fantasia” disneyana, gabbiani con le ali spiegate come i desideri infranti e volati via. Ecco il rigore di Baggio ai mondiali americani, tirato alle stelle. Ci ricordiamo più delle sconfitte, sono quelle che lasciano il brivido, il segno, la lacrima. Lo sconfitto è nel posto sbagliato al momento sbagliato. C'è il samoano lanciatore del peso che ai mondiali di atletica viene segnato nelle batterie dei 100 metri con tutto il suo armamentario di ciccia e muscoli da dover spostare sul lungo rettilineo, c'è il pugile sconfitto sempre alla prima ripresa con decine di ko sulle spalle, la squadra di bob jamaicana, il nuotatore della Nuova Guinea che aveva imparato a nuotare poco prima delle Olimpiadi di Sidney dove partecipò nello stile libero, il Brasile sconfitto in casa per 1 a 7 dalla Germania. “I vincitori sono sempre colpevoli, e va bene. Ma gli sconfitti, è sicuro che siano innocenti?” (Gesualdo Bufalino)

con le ali spiegate come i desideri infranti e volati via. Ecco il rigore di Baggio ai mondiali americani, tirato alle stelle. Ci ricordiamo più delle sconfitte, sono quelle che lasciano il brivido, il segno, la lacrima. Lo sconfitto è nel posto sbagliato al momento sbagliato. C'è il samoano lanciatore del peso che ai mondiali di atletica viene segnato nelle batterie dei 100 metri con tutto il suo armamentario di ciccia e muscoli da dover spostare sul lungo rettilineo, c'è il pugile sconfitto sempre alla prima ripresa con decine di ko sulle spalle, la squadra di bob jamaicana, il nuotatore della Nuova Guinea che aveva imparato a nuotare poco prima delle Olimpiadi di Sidney dove partecipò nello stile libero, il Brasile sconfitto in casa per 1 a 7 dalla Germania. “I vincitori sono sempre colpevoli, e va bene. Ma gli sconfitti, è sicuro che siano innocenti?” (Gesualdo Bufalino)

Ci sarebbe stato anche da raccontare del maratoneta Dorando Petri al quale fu tolta la medaglia d'oro nella 42 km alle Olimpiadi di Londra ad inizio secolo scorso perché sorretto dai giudici. Oppure quella del ciclista Franco Bitossi fattosi rimontare nel mondiale del '72 a pochi metri dal traguardo. O l'Inter di Cuper del 5 maggio 2002. O l'Argentina di Messi per due anni consecutivi sconfitta ai rigori, dal meno quotato Cile, in Coppa America. O ancora il Brasile sconfitto dall'Uruguay nei mondiali di calcio del '50 proprio al Maracanà. O l'Atletico Madrid di Simeone, storie di questi ultimi anni, che ha perso due finali di Champion's League, e sempre contro gli odiati rivali cittadini del Real. Chiamalo karma, chiamala malasuerte, chiamala sfiga. “Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio” (Samuel Beckett)

Tommaso Chimenti 30/04/2017

L'immortale storia d'amore si scioglie nell'abbraccio del tango

TRIESTE – “Ancor oggi il tango conserva quel qualcosa di proibito che stimola il desiderio di scoprirlo sempre un po’ di più e quel qualcosa di misterioso che ci ricorda quel che siamo stati o, forse, quel che avremmo voluto essere” (Jorge Louis Borges).

“La mia musica è triste perché il tango è triste. Il tango ha radici tristi e drammatiche, a volte sensuali, conserva un po’ tutto... anche radici religiose. Il tango è triste e drammatico ma mai pessimista” (Astor Piazzolla).

Esiste altra musica, se non il tango, per esplicare ed esemplificare il contatto, ma anche il contagio, la febbre che sale scena dopo scena del “Romeo e Giulietta” shakespeariano? Anche se quattrocento anni fa (il 23 aprile 1616 moriva il Bardo di Stratford-upon-Avon) il tango, evoluzione oltreoceano del liscio nostrano ballato a sud dell'equatore tra pampa e gaucho, non era ancora stato inventato, quella passione, quei passi, quelle mani addosso, quegli scarti recalcitranti per poi lasciarsi andare e cadere nelle braccia l'uno dell'altro sembrano essere la fotografia postuma di quell'amore giovanile universale mai consumato, schiacciato dall'odio, compresso dalle famiglie, ucciso da diatribe politiche che niente avevano a che fare con la purezza e dolcezza, con la limpidezza e il chiarore di questo sentimento così leggero e così profondo.

1616 moriva il Bardo di Stratford-upon-Avon) il tango, evoluzione oltreoceano del liscio nostrano ballato a sud dell'equatore tra pampa e gaucho, non era ancora stato inventato, quella passione, quei passi, quelle mani addosso, quegli scarti recalcitranti per poi lasciarsi andare e cadere nelle braccia l'uno dell'altro sembrano essere la fotografia postuma di quell'amore giovanile universale mai consumato, schiacciato dall'odio, compresso dalle famiglie, ucciso da diatribe politiche che niente avevano a che fare con la purezza e dolcezza, con la limpidezza e il chiarore di questo sentimento così leggero e così profondo.

“Il tango è un pensiero triste che si balla” (Enrique Santos Discépolo). Luciano Padovani è uno specialista nel portare il tango a teatro, drammatizzandolo, coniugandolo con concetti classici, declinandolo a favore di drammaturgie. Questo è il suo quinto spettacolo dove al centro, e in sottofondo, visibile e come fil rouge, sta imperioso e impetuoso il tango argentino nel quale la forza si mischia alla dolcezza, la sensualità all'impossibilità dell'aversi, gli sguardi e la carnalità si fanno cosa viva e pungente. Sei coppie ad orchestrare tutto il parterre dei personaggi della tragedia, quattro tangueri e otto danzatori contemporanei. Anche questo mix di impostazione da una parte e improvvisazione e rottura degli schemi classici dall'altra, di rigidità e flessuosità, di movimenti certi, fermi, dritti, tenaci che si incastrano con armonie rotonde e gesti scardinati crea un afflato di sorpresa, un respiro incandescente che sovviene e monta ad ogni scena. “Il tango è saper camminare abbracciati” (Carlos Gavito). Particolare l'idea del regista e coreografo Padovani (e della sua compagnia vicentina Naturalis Labor) in questo “Romeo y Julieta tango” (visto nel magnifico Teatro Rossetti di Trieste); i Capuleti sono tutti impersonati da donne e ragazze, mentre i Montecchi sono tutti uomini. Gli incontri-scontri, infatti, prendono anche una piega di frizione e onda d'urto tra i sessi, quel cercarsi e non capirsi tra maschi e femmine, quell'averne bisogno e non poter del tutto convivere, quelle diversità che annusiamo e desideriamo con ardore per poi allontanarcene con distacco. Il tango è proprio questo, caldo e freddo che si miscelano per creano spaesamento e brivido. Il campo della pièce si trasforma in una milonga con il bandoneon straziante che fruscia come i piedi sul palco a scandire un tempo che è più dell'anima e del sogno che quello reale del possibile. E' come se il tango ci raccontasse le potenzialità dell'animo umano, l'andare oltre le apparenze per superare l'impossibile. Il tango è forza e fragilità, senza che questi termini vengano necessariamente associati il primo al maschile e il secondo al femminile.

“Il tango è saper camminare abbracciati” (Carlos Gavito). Particolare l'idea del regista e coreografo Padovani (e della sua compagnia vicentina Naturalis Labor) in questo “Romeo y Julieta tango” (visto nel magnifico Teatro Rossetti di Trieste); i Capuleti sono tutti impersonati da donne e ragazze, mentre i Montecchi sono tutti uomini. Gli incontri-scontri, infatti, prendono anche una piega di frizione e onda d'urto tra i sessi, quel cercarsi e non capirsi tra maschi e femmine, quell'averne bisogno e non poter del tutto convivere, quelle diversità che annusiamo e desideriamo con ardore per poi allontanarcene con distacco. Il tango è proprio questo, caldo e freddo che si miscelano per creano spaesamento e brivido. Il campo della pièce si trasforma in una milonga con il bandoneon straziante che fruscia come i piedi sul palco a scandire un tempo che è più dell'anima e del sogno che quello reale del possibile. E' come se il tango ci raccontasse le potenzialità dell'animo umano, l'andare oltre le apparenze per superare l'impossibile. Il tango è forza e fragilità, senza che questi termini vengano necessariamente associati il primo al maschile e il secondo al femminile.

“Il tango dà un passato a chi non ce l’ha e un futuro a chi non lo spera” (Arturo Pérez-Reverte). L'orchestra dal vivo, i quattro di Quartango, riempiono di vita malinconica ogni spazio sonoro con feroce dolcezza. Non siamo a Verona, o non vi è niente che ce lo indichi, ma non è presente nessun elemento che ci spinga in una città, luogo o situazione precisa: questo R+J è atemporale e senza indicazione spaziale ma l'unico, gigantesco e imponente, oggetto di scena, che riempie gli occhi con la sua robustezza e solidità, è una porta in legno, alta e spessa e massiccia, che fa da apertura ma anche da balcone con la finestrella che si apre sopra portandoci nel mondo delle fiabe delle principesse che si scioglievano i capelli per far salire gli amati nelle loro stanze protette. Un portone che può aprire il sogno e le braccia della felicità mentre, una volta reclinato al suolo, si fa, purtroppo per i due amanti, bara e tomba, sarcofago pesantissimo che niente e nessuno potrà sollevare. Nel finale, in quella presa fatale, tutte le ballerine e danzatrici sono una Giulietta in rosso muovendosi all'unisono strette nell'abbraccio e delle giravolte di tutti i danzatori-moltiplicazione dei Romeo in camicia bianca. Alcuni amori sono accettati, e pianti e capiti e compresi, solo quando non possono più portare il “cattivo esempio”. Chi non ha vissuto un amore impossibile non ha vissuto l'amore.

spazio sonoro con feroce dolcezza. Non siamo a Verona, o non vi è niente che ce lo indichi, ma non è presente nessun elemento che ci spinga in una città, luogo o situazione precisa: questo R+J è atemporale e senza indicazione spaziale ma l'unico, gigantesco e imponente, oggetto di scena, che riempie gli occhi con la sua robustezza e solidità, è una porta in legno, alta e spessa e massiccia, che fa da apertura ma anche da balcone con la finestrella che si apre sopra portandoci nel mondo delle fiabe delle principesse che si scioglievano i capelli per far salire gli amati nelle loro stanze protette. Un portone che può aprire il sogno e le braccia della felicità mentre, una volta reclinato al suolo, si fa, purtroppo per i due amanti, bara e tomba, sarcofago pesantissimo che niente e nessuno potrà sollevare. Nel finale, in quella presa fatale, tutte le ballerine e danzatrici sono una Giulietta in rosso muovendosi all'unisono strette nell'abbraccio e delle giravolte di tutti i danzatori-moltiplicazione dei Romeo in camicia bianca. Alcuni amori sono accettati, e pianti e capiti e compresi, solo quando non possono più portare il “cattivo esempio”. Chi non ha vissuto un amore impossibile non ha vissuto l'amore.

“Le gambe s’allacciano, gli sguardi si fondono, i corpi si amalgamano in un firulete e si lasciano incantare. Dando l’impressione che il tango sia un grande abbraccio magico dal quale è difficile liberarsi. Perché in esso c’è qualcosa di provocante, qualcosa di sensuale e, allo stesso tempo, di tremendamente emotivo” (Jorge Louis Borges).

Tommaso Chimenti 25/04/2017

L'Alpenstock non basta a cacciare l'immigrato

FIRENZE – “Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto massicci possano essere i lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire le forze che causano l’emigrazione; possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla mente, ma non a farli scomparire” (Zygmunt Bauman, “La società sotto assedio”).

“L’integrazione avviene tra integrabili e la cittadinanza concessa a immigrati inintegrabili non porta a integrazione ma a disintegrazione” (Giovanni Sartori).

“Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C’hai idea? Il traffico di droga rende meno” (intercettazioni dell’indagine su Mafia Capitale).

Prendete uno scenario che misceli la pubblicità delle Alpenliebe con quella della Milka, lo spot della cioccolata Novi con le caramelle Ricola, la Levissima di Messner e la Grappa Bocchino di Mike Bongiorno per risputare tutto in un'ambientazione che ha il sapore dell'“Hotel Paradiso” della Familie Floz. Da una parte la pulizia, il candore, il freddo delle eterne vette innevate, dall'altra la frizione con i nuovi arrivati, gli stranieri, gli extracomunitari, i migranti portatori di valori differenti, di culture e tradizioni diverse, a tratti difficilmente integrabili. “Alpenstock”, dell'autore francese Remi De Vos (proprio in questi giorni Beppe Rosso sta mettendo in scena il suo “Piccola società disoccupata”), vive sul solco tra una consuetudine familiare che non si fa spostare dagli eventi, la puoi chiamare noioso o soltanto tran tran conservatore, che non accetta nessun segno di cambiamento o progresso in un menage tra le quattro mura domestiche dove un marito “impegnativo”, ragioniere che timbra carte bollate (potrebbe essere un nostrano Fantozzi ma senza la sua carica autodistruttiva e nefasta), vessa psicologicamente la povera moglie casalinga disperata e rassegnata (il duo assomiglia a Furio e Magda di Verdone) che pulisce, lustra a specchio, ci dà di gomito per far brillare e rilucere le stanze dell'abitazione. La pulizia è metafora; lo sporco comunque avanza, è la vita che lo produce, è l'uomo che muovendosi la crea. Pulizia e ordine sono i tasselli familiari che si declinano nel politico destrorso; fuori invece la vita pullula di esperienze non sempre perfettamente “pulite” ma ugualmente interessanti, divertenti, soprattutto vive. Tra le canzoncine da alpini (i cappelli piumati potrebbero anche non prendere bene la loro parodistica rappresentazione) la moglie Grete (Antonella Questa, sua la traduzione, qui esce dal cliquè del monologo a tematica femminile, “Stasera ovulo” sulla maternità o “Vecchia sarai te”, con un personaggio portatore di una evoluzione durante l'arco della pièce, da pecorella smarrita a consapevole mistress) e il compagno Fritz conducono la loro esistenza tra sorrisi stereotipati, tra Forrest Gump e Truman Show.

La pulizia è metafora; lo sporco comunque avanza, è la vita che lo produce, è l'uomo che muovendosi la crea. Pulizia e ordine sono i tasselli familiari che si declinano nel politico destrorso; fuori invece la vita pullula di esperienze non sempre perfettamente “pulite” ma ugualmente interessanti, divertenti, soprattutto vive. Tra le canzoncine da alpini (i cappelli piumati potrebbero anche non prendere bene la loro parodistica rappresentazione) la moglie Grete (Antonella Questa, sua la traduzione, qui esce dal cliquè del monologo a tematica femminile, “Stasera ovulo” sulla maternità o “Vecchia sarai te”, con un personaggio portatore di una evoluzione durante l'arco della pièce, da pecorella smarrita a consapevole mistress) e il compagno Fritz conducono la loro esistenza tra sorrisi stereotipati, tra Forrest Gump e Truman Show.

Ciro Masella è il marito e stavolta ben dosa il pericoloso macchiettismo del personaggio; calibra con misura il grottesco, le sottolineature sovrabbondanti lasciano il passo e il posto ad un realismo, sì forzato con una carica detonante eccessiva, senza mai strafare o cadere nel facile colore. Non è ai livelli siderali della Madre Ubu nel Jarry di Roberto Latini, né a quelli strazianti del transessuale vaselinante dei Carrozzeria Orfeo, ma la sua prestazione è puntuale ora trattenendo il morso adesso lasciando le briglie, ora lasciando la scena agli altri adesso divenendone fulcro.

Tra i due (tra moglie e marito non mettere il dito...), come nelle migliori occasioni e tradizioni arriva il terzo incomodo, l'immigrato Yossip, più focoso e poetico del marito, che, e non poteva essere altrimenti, non solo è straniero (aria di Haider, ma anche Salvini, spatolate di Houllebecq, Oriana Fallaci q.b.) ma è un profugo, un rifugiato (anche se parla troppo bene con un linguaggio molto forbito che stona), un migrante che arriva da zone povere del mondo con camicia flamenchista e giaccone con pelliccia stereotipata, con lo stecchino alla Abatantuono, il ciuffo alla Grease, le movenze di Elvis e l'ignoranza di Borat. Tra i due, neanche a dirlo, scatta la passione, un po' come Giannini e la Melato in “Travolti da un insolito destino”. Fulvio Cauteruccio dà il suo contributo di carisma e ironia (qui molto kusturicano e balcanico), pur avendo avuto soltanto pochi giorni di prove per sostituire l'infortunato Marco Cocci, ex cantante dei Malfunk passando per Ovosodo; negli ultimi tempi ha una nuova verve; solo recentemente è stato chiamato dallo Stabile di Bolzano, dal San Ferdinando di Napoli, da Binasco per “Porcile” con il Metastasio, e a giugno farà la regia dell'“Horcynus Orca” per il Napoli Italia Festival.

non poteva essere altrimenti, non solo è straniero (aria di Haider, ma anche Salvini, spatolate di Houllebecq, Oriana Fallaci q.b.) ma è un profugo, un rifugiato (anche se parla troppo bene con un linguaggio molto forbito che stona), un migrante che arriva da zone povere del mondo con camicia flamenchista e giaccone con pelliccia stereotipata, con lo stecchino alla Abatantuono, il ciuffo alla Grease, le movenze di Elvis e l'ignoranza di Borat. Tra i due, neanche a dirlo, scatta la passione, un po' come Giannini e la Melato in “Travolti da un insolito destino”. Fulvio Cauteruccio dà il suo contributo di carisma e ironia (qui molto kusturicano e balcanico), pur avendo avuto soltanto pochi giorni di prove per sostituire l'infortunato Marco Cocci, ex cantante dei Malfunk passando per Ovosodo; negli ultimi tempi ha una nuova verve; solo recentemente è stato chiamato dallo Stabile di Bolzano, dal San Ferdinando di Napoli, da Binasco per “Porcile” con il Metastasio, e a giugno farà la regia dell'“Horcynus Orca” per il Napoli Italia Festival. I due coniugi (potrebbero somigliare ad Olindo e Rosa di Erba) hanno raggiunto il loro equilibrio fatto di giornate uguali, di serenità, di piccoli gesti sempre identici al giorno precedente, di parole leziose e vezzeggiativi per appellarsi: “topino mio”, “patatina mia”. Siamo nella patria di Hitler e l'atmosfera, che sempre più prende una piega thriller e horror, anche se con una patina di sarcasmo e una spennellata di humour noir, potremmo assoggettarla alla ferocia di Schwab. Si sente concreta la paura dello straniero, il terrore del diverso, l'angoscia per lo sconosciuto. E tutto questo è racchiuso dal concetto di “Mercato Cosmopolita” in antitesi al conservatorismo delle tradizioni e del folklore locale.

I due coniugi (potrebbero somigliare ad Olindo e Rosa di Erba) hanno raggiunto il loro equilibrio fatto di giornate uguali, di serenità, di piccoli gesti sempre identici al giorno precedente, di parole leziose e vezzeggiativi per appellarsi: “topino mio”, “patatina mia”. Siamo nella patria di Hitler e l'atmosfera, che sempre più prende una piega thriller e horror, anche se con una patina di sarcasmo e una spennellata di humour noir, potremmo assoggettarla alla ferocia di Schwab. Si sente concreta la paura dello straniero, il terrore del diverso, l'angoscia per lo sconosciuto. E tutto questo è racchiuso dal concetto di “Mercato Cosmopolita” in antitesi al conservatorismo delle tradizioni e del folklore locale.

Il caricaturale è ben espresso anche dalla regia spigliata, fresca e moderna di Angelo Savelli che usando colori psichedelici - il verde Lega acido intorno all'abitazione, il bianco candido lattiginoso dell'interno, il Profondo Rosso sui corpi in quello scalino che potrebbe essere un ipotetico fossato di un castello medievale - regala un tocco di favola contemporanea al gioco teatrale del trio. Il finale sorprende con tocchi “sorrentiniani”. Ipotesi: la moglie, Grete appunto, potrebbe essere l'esca messa in atto dal marito per attrarre più stranieri (paiono moltiplicarsi come Gremlins quando vengono bagnati) all'interno della loro fiabesca casa di marzapane per eliminarne il più possibile, senza riuscire nell'intento, oppure, per quanti tu ne faccia fuori, i migranti tornano, ritornano, aumentano, si propagano, si riproducono. E non puoi farci nulla. Devi rassegnarti. L'alpenstock, il classico bastone da montagna, ti servirà a poco.

Tommaso Chimenti 24/04/2017

"Ciao": Veltroni, attraverso il padre, ci dice quanto sia bravo Walter

FIRENZE – Potremmo cominciare con un “Bella Ciao” ma sarebbe troppo comunista come attacco. Allora avremo a disposizione nel cassetto un “Ciao, amore ciao” ma il festival dei fiori ci mette allergia. E allora rispolveriamo un “Bye bye baby” sensuale e vorticoso. Ma non è certo questo il caso nel quale sfoderarla. Lucio Dalla ci avrebbe risposto con un “Ciao, è la colpa di non so di chi”, criptico ed enigmatico come piaceva a noi, mentre Tiziano Ferro si dichiarava finalmente con straziante languitudine: “per dirti ciao, ciao! mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità, ciao e guarda con orgoglio chi sostiene anche le guerre che non può”. Di questo “Ciao” veltroniano a teatro avevamo redatto qua un articolo introduttivo, tra il serio e il faceto, sull'autore: https://www.recensito.net/teatro/ciao-walter-veltroni-firenze.html

La scena di questo “Ciao” (produzione Fondazione Teatro della Toscana; Teatro della Pergola mezza platea vuota e palchetti deserti in una delle ultime repliche), tratto dal libro omonimo di Walter Veltroni, ci ricorda quella, più profonda e intensa, del “Moby Dick” di Antonio Latella dove spiccava Giorgio Albertazzi-Capitano Achab furioso: tanti libri a impregnare la visuale, a chiudere nella cultura un ampio spazio di manovra. Un pianoforte dai mille piccoli tocchi sulla tastiera è la snervante coloritura e fioritura sottolineante che aleggia, serpeggia e arpeggia in sottofondo, a tratti disturbante, a volte per portare forzatamente alla commozione facile, a colmare i vuoti ingombranti, i silenzi spessi che la drammaturgia debole lascia aperti come fessure, come crepe che stridono. Il testo, appunto; la riduzione elaborata dallo stesso ex segretario Pd. Sta qui il difetto cruciale che, a valanga cala e cola a discapito della fruizione. Lo si capisce andando avanti che c'è qualcosa, un paradosso che non si lima ma che si acuisce con l'andare avanti della narrazione. Questo “Ciao” (con Massimo Ghini, signore della scena, e un Francesco Bonomo che ne esce vincitore, smart, fresco, con piglio lampante e pieno di luce, si prende a poco a poco il palco e la platea mangiandosela senza timori verso il divo che ha di fronte) rimane impantanato in una impasse imbarazzante tra l'essere una biografia, lecita e corretta, sul padre (morto quando il nostro Walter aveva solamente un anno) e il diventare quello che avrebbe dovuto essere nell'intento iniziale dell'autore, il confronto, immaginario e virtuale, sognante e fantastico, tra un figlio ormai sessantenne, e il padre, trentasettenne deceduto negli anni '50. Con i piani ribaltati, il figlio che potrebbe fare, non per anagrafe ma per età raggiunta, il padre a suo padre.

Il testo, appunto; la riduzione elaborata dallo stesso ex segretario Pd. Sta qui il difetto cruciale che, a valanga cala e cola a discapito della fruizione. Lo si capisce andando avanti che c'è qualcosa, un paradosso che non si lima ma che si acuisce con l'andare avanti della narrazione. Questo “Ciao” (con Massimo Ghini, signore della scena, e un Francesco Bonomo che ne esce vincitore, smart, fresco, con piglio lampante e pieno di luce, si prende a poco a poco il palco e la platea mangiandosela senza timori verso il divo che ha di fronte) rimane impantanato in una impasse imbarazzante tra l'essere una biografia, lecita e corretta, sul padre (morto quando il nostro Walter aveva solamente un anno) e il diventare quello che avrebbe dovuto essere nell'intento iniziale dell'autore, il confronto, immaginario e virtuale, sognante e fantastico, tra un figlio ormai sessantenne, e il padre, trentasettenne deceduto negli anni '50. Con i piani ribaltati, il figlio che potrebbe fare, non per anagrafe ma per età raggiunta, il padre a suo padre.

Ma come vivreste, se vi fosse concessa un'ora di tempo da passare con vostro padre che non avete mai conosciuto a sessant'anni dalla sua scomparsa? Forse parlando di  cose intime, minime, piccole, personali, leggere, commosse. Qui invece, viene fuori tutta la voglia di personalismo, aneddotica, citazionismo, personaggismo, situazionismo, autoreferenzialismo, del nostro uomo. Incontri il padre per la prima volta e ne viene fuori un dialogo freddo (il problema di fondo è proprio la scrittura piatta) come tra un biografo e un personaggio famoso, molto formale, ma fintamente caldo e amorevole, molto impostato, un dialogo tra un ufficio stampa e l'artista, con l'uno che ricordava all'altro le sue imprese (il padre era giornalista Rai e radiofonico agli albori della tv) e l'altro che le conferma, aggiunge particolari al raccolto, con l'altro ancora che annuisce. Praticamente si raccontano cose che il padre ha vissuto, e quindi sa e conosce, e che il figlio sa e conosce a menadito perché le ha lette, viste nei video d'epoca, le ha sentire raccontare mille volte dagli amici del genitore.

cose intime, minime, piccole, personali, leggere, commosse. Qui invece, viene fuori tutta la voglia di personalismo, aneddotica, citazionismo, personaggismo, situazionismo, autoreferenzialismo, del nostro uomo. Incontri il padre per la prima volta e ne viene fuori un dialogo freddo (il problema di fondo è proprio la scrittura piatta) come tra un biografo e un personaggio famoso, molto formale, ma fintamente caldo e amorevole, molto impostato, un dialogo tra un ufficio stampa e l'artista, con l'uno che ricordava all'altro le sue imprese (il padre era giornalista Rai e radiofonico agli albori della tv) e l'altro che le conferma, aggiunge particolari al raccolto, con l'altro ancora che annuisce. Praticamente si raccontano cose che il padre ha vissuto, e quindi sa e conosce, e che il figlio sa e conosce a menadito perché le ha lette, viste nei video d'epoca, le ha sentire raccontare mille volte dagli amici del genitore.

L'escamotage del padre (pare quello di Amleto) che torna evocando la propria presenza, sembra appunto un appiglio per continuare a parlare di sé, o meglio di trattare la figura del padre attraverso l'incontro con se stesso. Sarebbe stato più rispettoso farne una biografia invece che mettere due personaggi (che poi sono uno solo; piacerebbe a tutti essere interpretati sulla scena dal bel Ghini) allo specchio che si rimpallano le stesse vecchie, trite notizie che tutti noi possiamo recuperare da internet. Sciorinarsi a vicenda le proprie gesta eroiche (il tutto basato più che altro sul lato professionale, non familiare; la madre, ad esempio, citata solo di striscio) il proprio curriculum (con buona pace del centrocampista-ministro Poletti). Come essere invitati a cena a casa di quegli amici che immancabilmente poi, a fine serata, tirano fuori il proiettore e ti ammorbano con le diapositive, con relative didascalie e spiegazioni con battute che capiscono solo loro, delle loro recenti fighissime, ma per noi poco interessanti, vacanze.

Insopportabile poi le parti dove Ghini-Veltroni legge stralci del libro di Veltroni, riadattato per il teatro da Veltroni (Freud con questi sdoppiamenti ci sarebbe andato a nozze) e  banale il continuo ricorso (la regia di Piero Maccarinelli è “telefonata” e prevedibile come un tiro da fuori area in alleggerimento; ah, in sala c'era Marco Tardelli, l'urlo Mundial '82) e l'utilizzo dei video d'epoca con immagini in bianco e nero e la voce fuori campo impostata a ricordare momenti storici della nuova e giovane Repubblica italiana, non con l'intento di riportare alla memoria il Polesine, Superga, Coppi, Bartali o Togliatti, ma solo, in qualche modo, per farci vedere e sentire quanto il giovane Walter tuttologo (e i suoi dolori goethiani e foscoliani) fosse preparato sull'argomento. Come un'interrogazione scolastica. Un modo come un altro per emergere, per continuare a far parlare di sé.

banale il continuo ricorso (la regia di Piero Maccarinelli è “telefonata” e prevedibile come un tiro da fuori area in alleggerimento; ah, in sala c'era Marco Tardelli, l'urlo Mundial '82) e l'utilizzo dei video d'epoca con immagini in bianco e nero e la voce fuori campo impostata a ricordare momenti storici della nuova e giovane Repubblica italiana, non con l'intento di riportare alla memoria il Polesine, Superga, Coppi, Bartali o Togliatti, ma solo, in qualche modo, per farci vedere e sentire quanto il giovane Walter tuttologo (e i suoi dolori goethiani e foscoliani) fosse preparato sull'argomento. Come un'interrogazione scolastica. Un modo come un altro per emergere, per continuare a far parlare di sé.

E inoltre: il padre, come detto scomparso negli anni '50, scende sulla terra (molti troppi sorrisi ammiccanti a chiudere e chiosare ogni frase piaciona, crediamo su indicazioni della regia molto charmant e troppo pennellata) e si mette davanti ad un Mac (la mela luminosa fa bella presenza di sé) e non chiede che cosa sia quell'oggetto misterioso. L'uso dei microfoni poi allontana, distoglie, renda la voce fredda, la appiattisce, le toglie quel calore essenziale a trasmettere, attraverso la parola, quell'umanità, quella pasta di cui abbiamo bisogno recandoci a teatro dove non serve la perfezione ma conta quel che hai da regalare al pubblico. Ne viene fuori un bignametto, e calibrato e costruito neanche così bene, dove alla fine ci ricordiamo di Sordi e Totò, di Gene Kelly e Mike Bongiorno, vip che sovrastano e schiacciano un incontro che avrebbe potuto aprire crepe di bellezza (sarebbe bello un racconto in teatro di Veltroni monologhista, allora sì, forse, uscirebbe qualcosa di meno patinato). Parte il sermone ecumenico, il corteo di parole, l'arringa dal pulpito. Questo è l'incontro tra Walter Veltroni e Walter Veltroni travestito, male, dal padre. E poi, quattro finali sono davvero eccessivi: l'abbraccio, il funerale, l'uscita di scena del padre ed infine, finalmente, Veltroni che legge la fine del suo libro. Amen.

indicazioni della regia molto charmant e troppo pennellata) e si mette davanti ad un Mac (la mela luminosa fa bella presenza di sé) e non chiede che cosa sia quell'oggetto misterioso. L'uso dei microfoni poi allontana, distoglie, renda la voce fredda, la appiattisce, le toglie quel calore essenziale a trasmettere, attraverso la parola, quell'umanità, quella pasta di cui abbiamo bisogno recandoci a teatro dove non serve la perfezione ma conta quel che hai da regalare al pubblico. Ne viene fuori un bignametto, e calibrato e costruito neanche così bene, dove alla fine ci ricordiamo di Sordi e Totò, di Gene Kelly e Mike Bongiorno, vip che sovrastano e schiacciano un incontro che avrebbe potuto aprire crepe di bellezza (sarebbe bello un racconto in teatro di Veltroni monologhista, allora sì, forse, uscirebbe qualcosa di meno patinato). Parte il sermone ecumenico, il corteo di parole, l'arringa dal pulpito. Questo è l'incontro tra Walter Veltroni e Walter Veltroni travestito, male, dal padre. E poi, quattro finali sono davvero eccessivi: l'abbraccio, il funerale, l'uscita di scena del padre ed infine, finalmente, Veltroni che legge la fine del suo libro. Amen.

“Ciao” perde la grande occasione, trasversale, di un bell'incrocio narrativo di un figlio che riabbraccia il padre, cosa che vorrebbero fare chi lo ha perso come chi non ha mai avuto un rapporto con il genitore, facendolo diventare una lezioncina di ciò che Walter ha imparato di Vittorio, chiudendo l'orizzonte a imbuto su una piccola vicenda invece che allargarla universalmente. Una piece che non sposta niente e nessuno, che non ci apre alcuna visuale. “Ciao” non parla a tutti noi (cosa che dovrebbe fare il teatro) ma ci dice quanto Veltroni senior sia stato bravo e quanto Veltroni junior sia stato bravissimo. Leggermente autoreferenziale. Leggermente.

Tommaso Chimenti 01/04/2017

Il viaggio è dentro l'uomo: siamo "Viandanti" in cerca di noi stessi

SIENA – “Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato” (Proverbio africano).

“Il vero domicilio dell’uomo non è una casa ma la strada, e la vita stessa è un viaggio da fare a piedi” (Bruce Chatwin).

Che cos'è in definitiva il viaggio? E' un cambiamento di status, è ricerca, è voglia di vedere, conoscere, andare. Praticamente è la colonna portante, lo scheletro di ogni animale, dell'uomo certamente. Spostarsi un po' più in là, vedere altri panorami non tanto per la bellezza della vista quanto per quell'intimo desiderio di scoprire, curiosi come bambini, che cosa si muova dietro la siepe, come albeggi dietro l'angolo. Il nuovo come primo passo di un futuro migliore, abitare nuovi spazi, o soltanto attraversarli, per cercare quel posto al sole, quel pezzetto di pace o paradiso, quella dose di tranquillità e serenità, che ogni essere, ogni creatura va cercando. Il viaggio, che sia metaforico o reale, simbolico o tangibile, è questo: siamo noi verso ciò che saremo perché se è vero che “chi si ferma è perduto” è altrettanto vero che il viaggio, per quanto duro e faticoso possa essere, porta sempre con sé, come dono e conquista, finestre spalancate e nuova luce su noi stessi, sulle nostre capacità, su chi siamo veramente, nel profondo. Il viaggio è la vita, è il percorso per essere persone e uomini, per portare conoscenza e sapienza attraverso l'incontro. Il viaggio è, per forza di cose, generoso, è uno scambio osmotico tra chi arriva e chi c'era.

vedere altri panorami non tanto per la bellezza della vista quanto per quell'intimo desiderio di scoprire, curiosi come bambini, che cosa si muova dietro la siepe, come albeggi dietro l'angolo. Il nuovo come primo passo di un futuro migliore, abitare nuovi spazi, o soltanto attraversarli, per cercare quel posto al sole, quel pezzetto di pace o paradiso, quella dose di tranquillità e serenità, che ogni essere, ogni creatura va cercando. Il viaggio, che sia metaforico o reale, simbolico o tangibile, è questo: siamo noi verso ciò che saremo perché se è vero che “chi si ferma è perduto” è altrettanto vero che il viaggio, per quanto duro e faticoso possa essere, porta sempre con sé, come dono e conquista, finestre spalancate e nuova luce su noi stessi, sulle nostre capacità, su chi siamo veramente, nel profondo. Il viaggio è la vita, è il percorso per essere persone e uomini, per portare conoscenza e sapienza attraverso l'incontro. Il viaggio è, per forza di cose, generoso, è uno scambio osmotico tra chi arriva e chi c'era.

“Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove” (Pino Cacucci).

Questo il pensiero di fondo che ha spinto prima, e legato poi, il composito lavoro, il mosaico paziente del regista Altero Borghi (qui abbiamo già recensito il suo recente “Ho sognato un mondo nuovo” all'interno della Casa Circondariale di Siena: https://www.recensito.net/teatro/ho-sognato-un-mondo-nuovo-altero-borghi-carcere-siena.html) che, in questo vaudeville, in questa serie di scene e quadri, ha proposto le varie sfaccettature del complesso caleidoscopio, delle mille coniugazioni e declinazioni del viaggio. “I viandanti” (visto al Teatro dei Rozzi senese il 29 marzo), questo il titolo profetico, attualissimo, anche biblico e spirituale, siamo tutti noi nella nostra piccola esistenza su  questa terra, qualunque sia il nostro pensiero, religioso o ateo, al riguardo. Con la sua compagnia (con un gioco di parole, enfatico e pregnante per chi lavora da oltre venti anni nel sociale, si chiama “Poveri ma alteri”, dal nome del regista appunto, e la sua associazione “Sobborghi”, dal cognome e dalla marginalità dei temi toccati e affrontati), mista tra attori e detenuti (capaci Giuseppe A. e Giuseppe P.), che lo stesso Borghi (qui anche in scena) allena e alleva con i suoi intensi laboratori scenici e di recitazione, il viaggio diventa cartina di tornasole di un momento storico complesso fatto da mille rivoli contrastanti, un mix feroce dove stanno sullo stesso piano la miseria e la solidarietà, la comprensione dell'altro e la paura che porta alla chiusura, la povertà e la ricerca di un posto migliore per se stessi e per la propria famiglia.

questa terra, qualunque sia il nostro pensiero, religioso o ateo, al riguardo. Con la sua compagnia (con un gioco di parole, enfatico e pregnante per chi lavora da oltre venti anni nel sociale, si chiama “Poveri ma alteri”, dal nome del regista appunto, e la sua associazione “Sobborghi”, dal cognome e dalla marginalità dei temi toccati e affrontati), mista tra attori e detenuti (capaci Giuseppe A. e Giuseppe P.), che lo stesso Borghi (qui anche in scena) allena e alleva con i suoi intensi laboratori scenici e di recitazione, il viaggio diventa cartina di tornasole di un momento storico complesso fatto da mille rivoli contrastanti, un mix feroce dove stanno sullo stesso piano la miseria e la solidarietà, la comprensione dell'altro e la paura che porta alla chiusura, la povertà e la ricerca di un posto migliore per se stessi e per la propria famiglia.

“Non si fa un viaggio. Il viaggio ci fa e ci disfa, il viaggio ci inventa” (David Le Breton).

I viandanti erano i monaci che portavano la fede e il Verbo, secondo il loro credo, i viandanti battono i cammini sterrati e impervi, le strade bianche dell'anima, quelle irte e curve, quelle in salita dove non bastano buone calzature ma occorre forza di volontà e spirito di sacrificio. L'andare non è la strada percorsa ma la spinta interiore a mettere un passo dopo l'altro. Come diceva Lao Tzu “Un grande viaggio comincia con il primo passo”, inizia con la voglia di cambiamento, con il desiderio di essere altro rispetto all'oggi, a quello che fino a quel momento siamo stati. E il passo del viandante è per forza stanco e caracollante, non sa bene la direzione né che cosa troverà, né se troverà amore o odio al suo arrivo, o se il suo arrivo sarà sempre spostato senza posa, senza resa, senza riposo. “Chi va non è mai la stessa persona che è partita” (Proverbio cinese). I viandanti sono attraversatori, sono linee luminose, strisce che segmentano una città, un quartiere, ma anche un tempo, sono gli occhi di quel presente, occhi esterni che non giudicano ma vedono, bene e chiaramente, chi siamo e dove stiamo andando. I viandanti sono per loro natura senza pregiudizi, hanno bisogno di tutto ma hanno la dignità e la fierezza del passo, del camminamento. Le loro armi sono le gambe, i passi infiniti per inerzia a rincorrersi, a cercare l'ombra, polpacci e tendini, alluci e caviglie, ginocchia e anche. I viandanti non li puoi fermare proprio per questo, sono incontrollabili, non fanno del male a nessuno, vanno come se avessero dentro un radar o il sonar dei delfini, vanno perché lo star fermi, per loro, equivale alla morte. Non possono attendere. Il viandante porta con sé la sofferenza e la tristezza dell'aver dovuto abbandonare casa propria, ma anche la ricchezza che tutto il mondo può diventare casa propria. Il viandante elimina la paura dell'altro con l'apertura verso l'altro.

dignità e la fierezza del passo, del camminamento. Le loro armi sono le gambe, i passi infiniti per inerzia a rincorrersi, a cercare l'ombra, polpacci e tendini, alluci e caviglie, ginocchia e anche. I viandanti non li puoi fermare proprio per questo, sono incontrollabili, non fanno del male a nessuno, vanno come se avessero dentro un radar o il sonar dei delfini, vanno perché lo star fermi, per loro, equivale alla morte. Non possono attendere. Il viandante porta con sé la sofferenza e la tristezza dell'aver dovuto abbandonare casa propria, ma anche la ricchezza che tutto il mondo può diventare casa propria. Il viandante elimina la paura dell'altro con l'apertura verso l'altro.

“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina” (Agostino d’Ippona). In questo mondo di scatole di cartone, la scena che ci aspetta, cubi vuoti e fragili come le nostre Torri di Babele arroganti, come torri gemelle che cadono, un mondo che sembra stabile e solido ma poi, al minimo soffio di vento, cede e crolla, si sfascia e si accartoccia, il viandante è mistero, perché non sottostà alle leggi occidentali e consumistiche, e tragedia, perché non ha le comodità, le sovrastrutture inutili create e alimentate e foraggiate dall'uomo contemporaneo. Le scatole sono le nostre certezze vane, cataste senza fondamenta, colossi dai piedi d'argilla. “E' ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa propria” (Voltaire). Sono viandanti i ragazzi africani che, con il loro tamburo che scandisce il ritmo della vita e il battito del cuore, attraversano continenti per cercare un posto dove non si combatta, dove non si muore, dove non si spara, dove ci sia pane, il viandante è come la rondine di

“Andare avanti, inseguire l’assenza di avere un fine e dell’ansia di raggiungerlo” (Fernando Pessoa). Viandante è stata Artemisia Gentileschi (Serena Cesarini Sforza) con la sua indomita voglia non di chiudersi ma di lottare per un mondo dove essere donna non fosse un danno o una diminutio. Viandante è chiunque decida di non sottostare e di non zittirsi, di non silenziarsi (Paola Lambardi, Eva Pratesi), il viandante cerca sempre la verità proprio perché pungolato dalla sua incapacità di stare comodo. Il viandante è ricercatore e cantore di storie, è perennemente kerouckiano on the road, viandante per eccellenza è Ulisse o ancor meglio Don Chisciotte, matto o sognatore che sia, che il viaggio, anche se mentale (o in cyclette – Niccolò Marzi - o virtuale), è un dono da dover essere esplorato e scartato. Perché “non esiste il sentiero, il sentiero si fa camminando”, lasciandoci il libero arbitrio del nostro destino nel grande libro bianco che scriviamo ogni giorno. Il viandante ci sembra un'anima in pena che vaga quando, forse, lo siamo noi nel nostro restare, rimanere, come l'orchestra del Titanic, continuando a suonare pur accorgendoci che la barca sta affondando.

“Viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso” (Proverbio indiano).

“Avevamo molta strada da fare. Ma non importava, la strada è la vita” (Jack Kerouac).

Tommaso Chimenti 31/03/2017

Quando diremo “Ciao” a Veltroni?

FIRENZE – Doveva andare in Africa a fare volontariato una volta lasciata la politica. Del Walter Veltroni sindaco di Roma si ricordano più le sue continue e infinite foto con Totti, che ha pure sposato, che i provvedimenti presi per la città. No, invece l'approvazione del nuovo piano regolatore che ha permesso ai costruttori edili di edificare settanta milioni di metri cubo di cemento ce la ricordiamo. Alemanno sostenne che Walter aveva lasciato il debito pubblico della Capitale ad 8 miliardi di euro. Ma anche la Notte bianca e la Festa del Cinema. Luccichini quando i problemi veri di Roma sono ben altri. Poi questo Paese ripulisce, santifica, certifica, consacra, perdona, soprattutto scorda, dimentica. Tu chiamale, se vuoi, rimozioni. Che se riporti alla memoria allora sei un fazioso, un acido, un arcigno detrattore. “È un cattivo travestito da buono. Persegue con ferocia i suoi obiettivi”, ne ha scritto Claudio Velardi.

pubblico della Capitale ad 8 miliardi di euro. Ma anche la Notte bianca e la Festa del Cinema. Luccichini quando i problemi veri di Roma sono ben altri. Poi questo Paese ripulisce, santifica, certifica, consacra, perdona, soprattutto scorda, dimentica. Tu chiamale, se vuoi, rimozioni. Che se riporti alla memoria allora sei un fazioso, un acido, un arcigno detrattore. “È un cattivo travestito da buono. Persegue con ferocia i suoi obiettivi”, ne ha scritto Claudio Velardi.

Ricordiamo la sua passione juventina e il pamphlet sulla tragedia dell'Heysel (trentanove morti schiacciati tra le fila della tifoseria che parteggiava per il casato Agnelli, con la squadra di Platini che vince, e festeggia pure a braccia alzate sotto la curva, nonostante sapesse dei morti, con un rigore fuori area di due metri) che poi diede frutto anche ad una piece teatrale (in scena Francesco Murgo). Il titolo sembra il succo amaro, la sinossi acida, il riassunto stropicciato dalla storia d'Italia: “Quando cade l'acrobata, entrano i clown” che ha del  ridicolo, del tragico, del triste, del colorato, dell'estro e della malinconia eterna italica. Ci hanno fregato, e per sempre saecola saeculorum, i panem et circenses. “A me m'ha rovinato la guera”, lanciava le sue molotov dialettiche Petrolini. “Veltroni è un elencatore di luoghi comuni. Parla di cose che non sa. Cita libri che non legge. È un anglista che non conosce l’inglese. Un buonista senza bontà. Un americano senza America. Un professionista senza professione”, ha annotato Giampaolo Pansa.

ridicolo, del tragico, del triste, del colorato, dell'estro e della malinconia eterna italica. Ci hanno fregato, e per sempre saecola saeculorum, i panem et circenses. “A me m'ha rovinato la guera”, lanciava le sue molotov dialettiche Petrolini. “Veltroni è un elencatore di luoghi comuni. Parla di cose che non sa. Cita libri che non legge. È un anglista che non conosce l’inglese. Un buonista senza bontà. Un americano senza America. Un professionista senza professione”, ha annotato Giampaolo Pansa.