"Primavera dei Teatri": trionfano La Classe, Divina Mania, Koreja e Stivalaccio

CASTROVILLARI – Non è un caso se il festival “Primavera dei Teatri” termina la sua corsa ogni anno il 2 giugno, data simbolica, Festa della Repubblica, unione ideale di tutto lo Stivale tricolore, momento alto anche per l'intero movimento teatrale nostrano. A Castrovillari, in questo spicchio di Calabria che guarda la Basilicata ed è equidistante dal Mar Tirreno come dallo Ionio, dove l'odore di salmastro è lontano mentre sono molto più pregnanti e pressanti gli aromi della montagna, il Pollino che attira sempre nuvole gravide e scure, il teatro ha cambiato l'intorno, il paese che in questa settimana, a cavallo tra fine maggio e inizio giugno, si raccoglie e sgomita per seguire i tre spettacoli al giorno, le performance, i laboratori, le conferenze che il gruppo Scena Verticale ogni anno, con attenzione, mette in piedi. Venti anni. Due grandi ics campeggiano sul manifesto del 2019 con un funambolo in equilibrio a districarsi tra la caduta e la corda. La ics, la croce che ci riporta anche alle Elezioni Europee che proprio in quei giorni sono andate in scena. La pioggia è stata sicuramente una delle protagoniste meno attese e mal volute ma non ha rovinato i piani. Il Fuoco di Bacco, la pasta piccante cotta nel vino rosso, servita da Nicola e Pasquale all'Osteria della Torre Infame davanti al Castello Aragonese, anche quest'anno è stata citata, ringraziata, elogiata,  ricordata, fotografata, divenendo un simbolo stretto a doppio filo al Festival della Triade, Settimio Pisano-Dario De Luca (che debuttava a Cosenza sulle rive del fiume in un progetto speciale site specific che sarà presente anche al Napoli Italia)-Saverio La Ruina, grandi professionisti e grandi persone. Elezioni Europee che qui hanno avuto il loro riflesso nei testi, due catalani e uno tedesco, collegati al bellissimo progetto Fabulamundi che Primavera accoglie da un paio d'anni: prendere testi di autori del Vecchio Continente e farli dialogare con giovani compagnie emergenti calabresi; un interessante modo di mischiare le carte, far esplodere energie, rompere gli schemi e vedere come nuovi germi e virus riescano a crescere, espandersi, fiorire.

ricordata, fotografata, divenendo un simbolo stretto a doppio filo al Festival della Triade, Settimio Pisano-Dario De Luca (che debuttava a Cosenza sulle rive del fiume in un progetto speciale site specific che sarà presente anche al Napoli Italia)-Saverio La Ruina, grandi professionisti e grandi persone. Elezioni Europee che qui hanno avuto il loro riflesso nei testi, due catalani e uno tedesco, collegati al bellissimo progetto Fabulamundi che Primavera accoglie da un paio d'anni: prendere testi di autori del Vecchio Continente e farli dialogare con giovani compagnie emergenti calabresi; un interessante modo di mischiare le carte, far esplodere energie, rompere gli schemi e vedere come nuovi germi e virus riescano a crescere, espandersi, fiorire.

Ci hanno  colpito le maschere di “Semi” di Stivalaccio Teatro, i puppets della premiata “La Classe”, l'ironia grottesca dei sette quadri di “Contro la Libertà” della compagnia Divina Mania, la scena e la crudeltà de “La ragione del terrore” dei Koreja. Dopo la loro cavalcata-maratona tutta agita dentro le pieghe della Commedia dell'Arte, i veneti Stivalaccio utilizzano le maschere, uscendo dai testi della tradizione, e indagando la contemporaneità, l'ambientalismo (sarebbe certamente piaciuto anche a Greta) e l'ecologismo mischiati con quella sana follia che li caratterizza. All'interno della Banca dei Semi in Norvegia (luogo reale dove effettivamente sono conservati decine di migliaia di semi di piante) due soldati, nel classico scontro tra efficiente e stolto, ruoli che si ribaltano inevitabilmente, sono messi sotto attacco da terroristi. Il tema è alto e le finestre aperte sono molteplici come l'idea di futuro e di evoluzione della specie che semioticamente (appunto) la parola “semi” contiene: il seme che può essere quello vegetale come quello dell'uomo funzionale per la procreazione. Tra un colonnello dal sapor garibaldino, una recluta cialtrona, echi di Isis e Pussy Riot, spot alla Pulp Fiction, “Semi” è una girandola leggera e onesta di divertimento con più di un rimando alla politica sotto una coltre di risate, di baruffe chiozzotte dove spicca anche un mix tra Mara Venier e Barbara D'Urso, il vero luogo ormai dove si fanno i processi, dove si direziona il pubblico, dove si espongono teorie e dove, purtroppo, si allevano adepti istupiditi da tanta propaganda spacciata per intrattenimento. Un salto di qualità per Stivalaccio.

colpito le maschere di “Semi” di Stivalaccio Teatro, i puppets della premiata “La Classe”, l'ironia grottesca dei sette quadri di “Contro la Libertà” della compagnia Divina Mania, la scena e la crudeltà de “La ragione del terrore” dei Koreja. Dopo la loro cavalcata-maratona tutta agita dentro le pieghe della Commedia dell'Arte, i veneti Stivalaccio utilizzano le maschere, uscendo dai testi della tradizione, e indagando la contemporaneità, l'ambientalismo (sarebbe certamente piaciuto anche a Greta) e l'ecologismo mischiati con quella sana follia che li caratterizza. All'interno della Banca dei Semi in Norvegia (luogo reale dove effettivamente sono conservati decine di migliaia di semi di piante) due soldati, nel classico scontro tra efficiente e stolto, ruoli che si ribaltano inevitabilmente, sono messi sotto attacco da terroristi. Il tema è alto e le finestre aperte sono molteplici come l'idea di futuro e di evoluzione della specie che semioticamente (appunto) la parola “semi” contiene: il seme che può essere quello vegetale come quello dell'uomo funzionale per la procreazione. Tra un colonnello dal sapor garibaldino, una recluta cialtrona, echi di Isis e Pussy Riot, spot alla Pulp Fiction, “Semi” è una girandola leggera e onesta di divertimento con più di un rimando alla politica sotto una coltre di risate, di baruffe chiozzotte dove spicca anche un mix tra Mara Venier e Barbara D'Urso, il vero luogo ormai dove si fanno i processi, dove si direziona il pubblico, dove si espongono teorie e dove, purtroppo, si allevano adepti istupiditi da tanta propaganda spacciata per intrattenimento. Un salto di qualità per Stivalaccio.

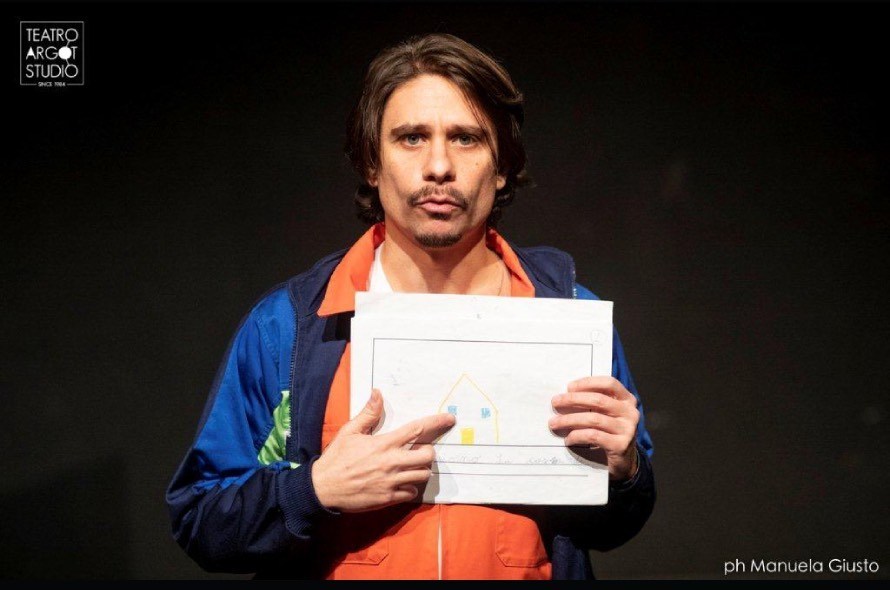

Non era affatto semplice trasformare il testo di Esteve Soler, “Contro la Libertà”, suddiviso in sette scene, una drammaturgia che si prestava più facilmente per una versione cinematografica (che l'autore catalano ha effettivamente realizzato proprio quest'anno) che per un passaggio teatrale. Invece Mauro Lamanna, Gianmarco Saurino e Elena Ferrantini (giovani, carini e molto occupati), i tre giovani attori di Divina Mania, hanno ampiamente superato le aspettative e conquistato tutti. Sette differenti quadri spostati in una società distopica non così lontana dalla nostra attuale, un testo duro, violento, cinico, crudele, drammatico e allo stesso tempo grottesco, assurdo, sarcastico, diabolico. Hanno risolto il dilemma costruendo una struttura che riuscisse a contenere tutte e sette le situazioni, irriverenti, caustiche, tremende, una gabbia sullo sfondo (di Andrea Simonetti), una costruzione pulita, fusion, minimalista e lineare supportata con tocchi di luce eleganti (Luca Annaratone) e musiche pirotecniche e decisive (Samuele Cestola). Un testo che parte da un “contro”, quindi un movimento verso qualcosa fuori di noi, che invece ci parla e vuole insistere sulle nostre debolezze, i nostri demoni, il fascismo che alberga in ognuno di noi, anche senza accorgersene. Nel primo una madre e un figlio sono alla frontiera, lei nel Primo Mondo, lui invece è un migrante e sono collegati da un grosso cordone ombelicale, nel secondo due sposi sono all'altare pronti per il fatidico sì quando alla sposa sorgono dubbi spiazzanti, nel terzo in una situazione di guerra i soldati sono più propensi alla realtà virtuale che si agita nei loro telefonini, il quarto ha dei rimandi a Fahrenheit 451, il quinto è un colpo allo stomaco e vede protagonisti una coppia e un bambino, nel sesto c'è una ditta clandestina dentro un guardaroba e nel settimo si vendono degli appartamenti con delle presenze per qualcuno inquietanti per altri, ormai, purtroppo, normali. I nostri sette peccati capitali quotidiani.

Arrivato  qui con un grande carico di aspettative “La Classe” ha confermato la sua bontà e qualità giocando sul doppio binario, e creando la necessaria tensione emotiva (alla fine standing ovation), da una parte dei puppets, infantili e morbidi e teneri, e dall'altra con l'inserto dei racconti, in presa diretta, interviste ai ragazzi, oggi adulti, compagni di classe alle elementari della regista Fabiana Iacozzilli. E' una storia di dolore e sopraffazione, di sadismo e prevaricazioni quella che la Iacozzilli dopo oltre trent'anni riesce catarticamente a mettere in scena togliendosi un peso, respirando. Deve essere stato un trauma enorme portarselo dietro per tutti questi anni. E' una confessione, un teatro di denuncia che ci pone davanti alla questione dei “maestri”. La tesi che ne fuoriesce è che nella vita servono anche i brutti ricordi e tutto entra nel grande calderone della crescita ma soprattutto che servono i maestri che essi siano buoni o cattivi. La suora in questione, protagonista con i suoi metodi a dir poco militareschi di punizioni corporali e sevizie psicologiche, ha in qualche modo, questo si evince dalle parole della stessa regista romana, forgiato la passione per il teatro della stessa ma non solo, ha anche instillato in lei l'amore per il perfezionismo, l'alzare sempre più l'asticella, il mai accontentarsi e, dall'altro lato, la poca propensione alla maternità. La scena, banchi che si muovono in coreografie, e una lavagna, con questi pupazzi dai grandi occhi spauriti (recentemente Premio “In-box” a Siena) è già di per sé un capolavoro, così come i movimenti che gli attori-aiutanti in nero compiono danzando attorno a cartelle mignon, a penne micro, ad occhiali minuscoli.

qui con un grande carico di aspettative “La Classe” ha confermato la sua bontà e qualità giocando sul doppio binario, e creando la necessaria tensione emotiva (alla fine standing ovation), da una parte dei puppets, infantili e morbidi e teneri, e dall'altra con l'inserto dei racconti, in presa diretta, interviste ai ragazzi, oggi adulti, compagni di classe alle elementari della regista Fabiana Iacozzilli. E' una storia di dolore e sopraffazione, di sadismo e prevaricazioni quella che la Iacozzilli dopo oltre trent'anni riesce catarticamente a mettere in scena togliendosi un peso, respirando. Deve essere stato un trauma enorme portarselo dietro per tutti questi anni. E' una confessione, un teatro di denuncia che ci pone davanti alla questione dei “maestri”. La tesi che ne fuoriesce è che nella vita servono anche i brutti ricordi e tutto entra nel grande calderone della crescita ma soprattutto che servono i maestri che essi siano buoni o cattivi. La suora in questione, protagonista con i suoi metodi a dir poco militareschi di punizioni corporali e sevizie psicologiche, ha in qualche modo, questo si evince dalle parole della stessa regista romana, forgiato la passione per il teatro della stessa ma non solo, ha anche instillato in lei l'amore per il perfezionismo, l'alzare sempre più l'asticella, il mai accontentarsi e, dall'altro lato, la poca propensione alla maternità. La scena, banchi che si muovono in coreografie, e una lavagna, con questi pupazzi dai grandi occhi spauriti (recentemente Premio “In-box” a Siena) è già di per sé un capolavoro, così come i movimenti che gli attori-aiutanti in nero compiono danzando attorno a cartelle mignon, a penne micro, ad occhiali minuscoli.  Aleggia, già dal titolo, la lezione kantoriana, soprattutto quando, sul finale, la stessa regista, discende dalla platea e con qualche tocco fa scattare brividi e commozione. Il pupazzo interagisce con l'uomo cercando in lui salvezza e conforto ai colpi, alle derisioni, chiede un po' d'amore. “La classe” è, giustamente, il vero eclatante caso teatrale dell'anno.

Aleggia, già dal titolo, la lezione kantoriana, soprattutto quando, sul finale, la stessa regista, discende dalla platea e con qualche tocco fa scattare brividi e commozione. Il pupazzo interagisce con l'uomo cercando in lui salvezza e conforto ai colpi, alle derisioni, chiede un po' d'amore. “La classe” è, giustamente, il vero eclatante caso teatrale dell'anno.

Il testo di Michele Santeramo sembra scritto proprio pensando a Matera, alla capitale europea della cultura di quest'anno, con le sue grotte trasformate in spa, con la sua sofferenza di qualche decennio fa tramutata in ristoranti stellati e b&b di lusso. Partiamo dalla scena che è d'impatto, quasi fosse un'onda pronta a rompersi, gli attori surfer in equilibrio precario e noi impreparati ad accogliere la potenza della violenza trasmessa senza fine. Perché, ci dice l'autore pugliese (lo spettacolo è prodotto dai Koreja leccesi), esiste sempre una “Ragione del terrore” (regia di Salvatore Tramacere), un incipit, un prima dopo il quale tutto è andato a valanga, prendendo velocità impossibile da fermare. Dicevamo la scena  (di Bruno Soriano) è una casa colorata (ossimoro delle vicende cupe e buie), anzi uno spicchio di abitazione, quasi da elfi, da Puffi, un connubio tra Escher e De Chirico, dove tutto è storto, triangolare, da fiaba noir, una casa delle bambole montata senza le istruzioni dell'Ikea, dove tutto è in discesa pericolosa, obliqua, diagonale, squilibrato, scivoloso verso il basso, verso gli istinti più animali e infimi. Michele Cipriani dà voce (uno, assieme a “La Classe”, dei vincitori morali di Primavera: perché non istituire un premio collegato al festival?) a questo disgraziato punito dalla sorte, dalla Storia, dal corso degli eventi, senza rivalsa, senza rivincita, senza possibilità di cambiare il corso delle cose. E dicevamo anche di Matera, all'inizio di questo ragionamento; già perché gli appuntamenti lucani artistici di quest'anno si basavano tutti attorno alla parola “Vergogna” proprio perché Togliatti così aveva definito la condizione nella quale erano stati abbandonati, fino agli anni '60 inoltrati, gli abitanti di quella valle. Cipriani è carnale, sanguigno, è una palla infuocata lanciata a tutta velocità, ci mette tutto se stesso nel rendere e restituire la vita di quest'ultimo, che non può, fin dalla nascita, andare che male, senza redenzione, senza alcuna gioia, né amore né vittoria. Come la struttura è inquietante e cadente così il racconto che si fa livido, atroce, violento (la moglie, sempre silente, è Maria Rosaria Ponzetta nel suo mutismo gonfio, goffo, carico di sofferenza indicibile); e si sente tutta la povertà, la miseria, ricorda Hansel e Gretel, l'insoddisfazione, la rassegnazione, la rabbia, la morte, arriva in soccorso anche “Dogville”. Il Sud, ancora una volta, è la materia sviscerata, con perizia e cura, da Santeramo, quasi un'autopsia su un cadavere malconcio.

(di Bruno Soriano) è una casa colorata (ossimoro delle vicende cupe e buie), anzi uno spicchio di abitazione, quasi da elfi, da Puffi, un connubio tra Escher e De Chirico, dove tutto è storto, triangolare, da fiaba noir, una casa delle bambole montata senza le istruzioni dell'Ikea, dove tutto è in discesa pericolosa, obliqua, diagonale, squilibrato, scivoloso verso il basso, verso gli istinti più animali e infimi. Michele Cipriani dà voce (uno, assieme a “La Classe”, dei vincitori morali di Primavera: perché non istituire un premio collegato al festival?) a questo disgraziato punito dalla sorte, dalla Storia, dal corso degli eventi, senza rivalsa, senza rivincita, senza possibilità di cambiare il corso delle cose. E dicevamo anche di Matera, all'inizio di questo ragionamento; già perché gli appuntamenti lucani artistici di quest'anno si basavano tutti attorno alla parola “Vergogna” proprio perché Togliatti così aveva definito la condizione nella quale erano stati abbandonati, fino agli anni '60 inoltrati, gli abitanti di quella valle. Cipriani è carnale, sanguigno, è una palla infuocata lanciata a tutta velocità, ci mette tutto se stesso nel rendere e restituire la vita di quest'ultimo, che non può, fin dalla nascita, andare che male, senza redenzione, senza alcuna gioia, né amore né vittoria. Come la struttura è inquietante e cadente così il racconto che si fa livido, atroce, violento (la moglie, sempre silente, è Maria Rosaria Ponzetta nel suo mutismo gonfio, goffo, carico di sofferenza indicibile); e si sente tutta la povertà, la miseria, ricorda Hansel e Gretel, l'insoddisfazione, la rassegnazione, la rabbia, la morte, arriva in soccorso anche “Dogville”. Il Sud, ancora una volta, è la materia sviscerata, con perizia e cura, da Santeramo, quasi un'autopsia su un cadavere malconcio.

Foto di Angelo Maggio

Tommaso Chimenti 03/06/2019

"Fringe Torino": spiccano gli interpreti maschili, narrazione e qualità attoriale

TORINO – Alcune città, quando piove, possono risultare più tristi di altre. Del “Cielo su Torino che sembra muoversi al mio fianco” ce ne hanno già parlato a sufficienza i Subsonica ai tempi della fioritura dei Murazzi. Ma a Torino non ci si annoia mai: puoi respirare l'aroma di caffè nel Museo Lavazza, sentire i rombi in quello dell'Automobile, inalare la Storia con la maiuscola nel Museo Egizio, farti ispirare dal MAO dove in questo periodo scorre un'interessante abbinamento e rapporto tra Islam e l'acqua, commuoverti davanti alle fotografie sgranate dei campioni senza tempo del Grande Torino, proprio in questi giorni scoccavano i 70 anni dalla tragedia di Superga, oppure immergerti nei colori di Steve McCurry ed i suoi scatti da mondi lontani pieni di vita, di libri, di storie e di parole da leggere. Il Fringe di Torino arriva alla sua sesta edizione e si posiziona prima, quasi in un continuum tra la fine delle stagioni, del Festival delle Colline. I Fringe da noi non hanno attecchito come si pensava; dall'esperienza di quello di Edimburgo, che fa numeri e businness, molte città hanno voluto provarne gli effetti e l'ebbrezza: ci vengono in mente Roma, Spoleto o l'Apulia, e l'esperienza di Torino sembra essere quella che si è meglio strutturata e imposta nel panorama nazionale.

Il clima rimane off e giovane, il che è limite e ricchezza, limite perché si resta sempre nell'“emergente”, quasi emergenziale, ricchezza per l'entusiasmo che si crea attorno. Importante la scelta del Fringe torinese, diretto con sorriso e piglio da Cecilia Bozzolini, di utilizzare otto spazi non teatrali, locali, centri culturali, pub, dislocati nelle zone più diverse della città della Mole, dalla Barriera di Milano ai Magazzini sul Po, da Piazza Statuto a Piazza Castello: fermento, vita. Sui trecento progetti arrivati ne sono stati selezionati 27 che sono andati in scena nelle due settimane del festival per nove repliche complessive (una bella vetrina o un bel rodaggio). Gli spettatori avevano a disposizione tre spettacoli a sera nello stesso spazio, molto comodo e funzionale per una piccola maratona quotidiana dentro le pieghe del nostro teatro. La parola d'ordine di quest'anno è stata #fridom, il simbolo, onirico e leggermente pessimista, un dodo, bell'uccello piumoso, nostalgicamente estinto, non un bell'augurio per il teatro off. Non è mancata certamente la qualità però sono mancati i premi (miglior performance, miglior spettacolo, miglior testo), le giurie, tecnica e popolare, per poter valorizzare al meglio (anche il marketing è importante) gli spettacoli e il Fringe stesso durante l'anno. Il Fringe di Torino 2019, almeno per quanto ci riguarda, parla al maschile: già perché abbiamo riapprezzato o scoperto grandi interpreti carismatici, potenti, che sono riusciti a catalizzare l'attenzione con la forza delle loro parole, convinti, decisi, ammalianti, affascinanti animali da palcoscenico (e mai bestie di scena).

Animali sì perché due dei quattro spettacoli che abbiamo selezionato parlavano di porci, o suini o maiali, a seconda dell'accezione che vogliamo dare al sostantivo che può essere declinato adesso in termini culinari-gastronomici, ora igienici, o ancora moralistici. Tra il reale e il metaforico sta la narrazione intensa di Angelo Colosimo (si mangia la scena) che ci porta tra le pieghe della sua martoriata Calabria con “Simu e Puarcu” (che chiude la trilogia con “Bestie rare” e “L'Agnello di Dio”) dove la lingua tagliente dello stivale della Magna Grecia è appuntito come un coltello per smembrare, tagliare, incidere, scuoiare. Colosimo governa questa lingua musicale e rude insieme, tra filastrocche in rima dalle quali farsi coccolare e cullare e l'arrogante e ispida sensazione di Far West dove vince la legge del più forte. Il macellaio ci racconta come sgozza i maiali, ai quali comunque vuole bene, il lavoro sporco, ma fatto con passione e dedizione quasi una missione, ma è tutto (nei cliché del meridionale simpaticamente esondante, ciarliero, di catene spesse al collo con la croce da baciare, i santi da reclamare e venerare, gli occhiali a specchio, la camicia colorata che fa subito spiaggia e calura) un rimando a sparizioni, a corpi nascosti e sezionati, ad un altro tipo di macellazione, certamente con meno amore e cura rispetto a quella animale.

Un racconto (ci ha ricordato le fiabe per niente consolatorie dei Fratelli Grimm) intriso di sangue che ci porta ad una storia vera, quella di Santino Panzanella scomparso e dissolto dalla ndrangheta e i cui presunti assassini sono stati prima arrestati e poi rilasciati per insufficienza di prove: una storia tutta italiana, una storia sbagliata. Colosimo (una recitazione carica e viscerale che ci ha portato con la memoria a “Roccu u Stortu” del conterraneo Fulvio Cauteruccio o “Acido fenico” dei leccesi Koreja o ancora “Kitsch Hamlet” oppure “U Tingutu” entrambi di Scena Verticale di Castrovillari) ha grande energia nel passare dalla dimensione (con un buon contributo di luci e sonoro) dello scannatoio a quella delinquenziale mantenendo un equilibrio sottile ora ironico adesso freddo ma sempre neutrale e naturale seguendo la logica mafiosa del segno della croce e dei barili d'acido, del santo da portare in processione e della brutalità nell'eliminare, o dissolvere ancora peggio, un nemico: quando il teatro serve per andare in direzione ostinata e contraria.

Ancora maiali  nella digressione di Fabrizio Martorelli, attore di razza, che, con “Peppa Pig prende coscienza di essere un suino” di Davide Carnevali, ci porta dentro ad un dialogo che oscilla tra il filosofico e l'economico con la figlia ancora piccola e sullo sfondo il mondo dei cartoni animati ed il marketing e le simbologie che queste instillano e inculcano nei bambini, potenziali consumatori. La narrazione ha molti step e varie fasi; si passa appunto dal neoliberismo e dalla lotta di classe al porcello dei cartoon che professa, contraddicendo la realtà, il “migliore dei mondi possibili”, passando per la CIA, Guantanamo, fino alla trita rivendicazione del teatro sul sistema teatrale e le lamentazioni contro i grandi Stabili che gestiscono il potere, per poi arrivare, dopo molti piani e molte, troppe, storie affastellate, dopo un po' se ne perde la cognizione divenendo complesso, ad una critica al mondo mercimonio dell'arte contemporanea. Il tema è molto interessante e l'incipit deflagrante, Martorelli ha lucidità ed è un trascinatore allo stato puro, adrenalinico, un'asciugatura di rimandi e salti e prospettive gioverebbe a tutto l'impianto che, comunque, nel suo complesso risulta godibile, anche se perdendo di leggerezza si fa serioso e non più pungente ma solo grave, ma potrebbe diventare esplosivo.

nella digressione di Fabrizio Martorelli, attore di razza, che, con “Peppa Pig prende coscienza di essere un suino” di Davide Carnevali, ci porta dentro ad un dialogo che oscilla tra il filosofico e l'economico con la figlia ancora piccola e sullo sfondo il mondo dei cartoni animati ed il marketing e le simbologie che queste instillano e inculcano nei bambini, potenziali consumatori. La narrazione ha molti step e varie fasi; si passa appunto dal neoliberismo e dalla lotta di classe al porcello dei cartoon che professa, contraddicendo la realtà, il “migliore dei mondi possibili”, passando per la CIA, Guantanamo, fino alla trita rivendicazione del teatro sul sistema teatrale e le lamentazioni contro i grandi Stabili che gestiscono il potere, per poi arrivare, dopo molti piani e molte, troppe, storie affastellate, dopo un po' se ne perde la cognizione divenendo complesso, ad una critica al mondo mercimonio dell'arte contemporanea. Il tema è molto interessante e l'incipit deflagrante, Martorelli ha lucidità ed è un trascinatore allo stato puro, adrenalinico, un'asciugatura di rimandi e salti e prospettive gioverebbe a tutto l'impianto che, comunque, nel suo complesso risulta godibile, anche se perdendo di leggerezza si fa serioso e non più pungente ma solo grave, ma potrebbe diventare esplosivo.

E' una contraddizione in termini la piece “Un'ora di niente” di Paolo Faroni che, all'opposto, sono sessanta minuti scanditi da verità allarmanti, cinismo urticante, grande umanità, racconti autobiografici privati il tutto miscelato da un sarcasmo pungente, esilarante, ficcante, urticante. Da solo sul palco, tiene le redini, affossa il pubblico in un corpo a corpo dove sempre esce vincitore con una dialettica intelligente e una costruzione drammaturgica che tocca i rapporti interpersonali e sentimentali ma anche l'autostima, il teatro, il sesso, in un tourbillon vorticoso, in uno Zibaldone dove si miscelano Natura e Anima con battute al vetriolo, “Il teatro è come un cane, il calore di qualcuno senza lo sbattimento di dover stare ad ascoltarlo”, con stilettate velenose: “Esiste una sola religione: l'erotismo. Tutte le altre infatti tentano di combatterlo”: deliziosamente spassoso, talmente insensibile da nascondere il bisogno di un abbraccio, quello del pubblico.

Importante l'indagine, durata quattro anni, di Gianni Spezzano (lo abbiamo visto in nella serie Gomorra) e Adriano Pantaleo (anima del Nest di San Giovanni a Teduccio a Napoli) sul mondo degli ultrà di calcio. “Non plus ultras” è un viaggio dentro le dinamiche, le strategie, le tecniche, le psicologie, le famiglie e tutto il non detto, e il non conosciuto, dentro quel terreno fatto di fratellanza, violenza, rapporti, intrighi, intrecci borderline a cavallo tra legalità e illecito, fede, odio, vicinanza. In una scena costruita con file di seggiolini da curva e manichini con maglie colorate ai lati e una croce in alto a santificare le feste e a benedire il campo, Pantaleo è un abile trasformista che presta corpo e voce a varie figure che aleggiano, sostano, gravitano attorno a quell'universo così romanzato da chi c'è dentro, così avversato da chi ne sta fuori. C'è ironia e freschezza, così come amarezza nel percorso evidenziato di  Ciro che diventa ultrà per amore. Quasi come fosse una dipendenza, una malattia, un virus che si attacca e si appiccica addosso e non ti lascia più attanagliandoti perché ti dà una scansione della settimana, qualcosa per cui combattere, credere, forse anche morire, un'identità forte in un oggi labile e incerto, mellifluo e liquido. Pantaleo sale e scende dalla struttura, si lancia, si scapicolla, suona, canta, urla, intona i cori da stadio: ora è nei panni di Ciro poi diventa lo zio Salvatore filosofo, l'agognata fidanzata Susanna infine Biagio il Mohicano, il capo dei capi. Ma ci racconta una cerchia di figure, dai soprannomi coloriti: Chardonnay, Megabyte, Lupin, che ci fanno sorridere (a tratti è irresistibile) e ci aprono una finestra (suonando tanti campanelli da reception, gong come sul ring, piccoli tonfi come battiti del cuore) su un terreno troppo spesso, semplicisticamente, bollato soltanto come aggressivo e rude: certo ci sono le risse, le trasferte, l'adrenalina, la ferocia atavica contro le forze dell'ordine ma anche la trasmissione di valori, l'orgoglio, il rispetto di una città. Non dà giudizi, solo punti di vista, da vedere: ogni maledetta domenica.

Ciro che diventa ultrà per amore. Quasi come fosse una dipendenza, una malattia, un virus che si attacca e si appiccica addosso e non ti lascia più attanagliandoti perché ti dà una scansione della settimana, qualcosa per cui combattere, credere, forse anche morire, un'identità forte in un oggi labile e incerto, mellifluo e liquido. Pantaleo sale e scende dalla struttura, si lancia, si scapicolla, suona, canta, urla, intona i cori da stadio: ora è nei panni di Ciro poi diventa lo zio Salvatore filosofo, l'agognata fidanzata Susanna infine Biagio il Mohicano, il capo dei capi. Ma ci racconta una cerchia di figure, dai soprannomi coloriti: Chardonnay, Megabyte, Lupin, che ci fanno sorridere (a tratti è irresistibile) e ci aprono una finestra (suonando tanti campanelli da reception, gong come sul ring, piccoli tonfi come battiti del cuore) su un terreno troppo spesso, semplicisticamente, bollato soltanto come aggressivo e rude: certo ci sono le risse, le trasferte, l'adrenalina, la ferocia atavica contro le forze dell'ordine ma anche la trasmissione di valori, l'orgoglio, il rispetto di una città. Non dà giudizi, solo punti di vista, da vedere: ogni maledetta domenica.

Da segnalare assolutamente “Sul divano” della Compagnia PerNoi, in un interno degradato da Cinico Tv, claustrofobico e spiegazzato, due fratelli (sono venuti in mente anche Scimone e Sframeli, anche se qui manca ancora quello stato di grazia e sospensione ma il climax è quello) bevono birra e giocano a calcio con una palla di carta. Si sono rinchiusi, rifugiati dopo un grave lutto, quasi hikikomori, e non vogliono più uscire perché lì dentro si sentono al sicuro, perché lì dentro tutto è rimasto uguale e non può far male. Divano e birra, birra e divano e tante bottiglie vuote come cadaveri delle possibilità che non hanno scelto,  come le teste dell'Isola di Pasqua per guardare orizzonti lontani che hanno deciso di non percorrere chiudendosi dentro il guscio di un salotto spoglio d'affetti. Il tema della perdita e della difficile gestione del lutto striscia anche se l'atmosfera pazientemente costruita viene fatta virare, poteva essere giocata meglio, sull'ironia lasciando un po' d'amaro in bocca per quello che poteva essere. Il tempo, però, è dalla loro parte.

come le teste dell'Isola di Pasqua per guardare orizzonti lontani che hanno deciso di non percorrere chiudendosi dentro il guscio di un salotto spoglio d'affetti. Il tema della perdita e della difficile gestione del lutto striscia anche se l'atmosfera pazientemente costruita viene fatta virare, poteva essere giocata meglio, sull'ironia lasciando un po' d'amaro in bocca per quello che poteva essere. Il tempo, però, è dalla loro parte.

Favolosi e funambolici i Three Dots Company (i tre puntini, quelli di sospensione, quelli del non detto, quelli che lasciano sempre uno spazio per l'immaginazione e la fantasia...) che con “Mimes” ci hanno regalato divertimento puro legato però alla riflessione, mai banale o scontata, sul teatro nel suo continuo dialogo tra realtà e finzione, come sulla vita, sul prendesi sul serio, sul gioco dell'esistenza. Se due dei tre mimi usano in scena tutte le tecniche ci ci si aspetta da un mimo con i guanti e la faccia bianchi, lo specchio e appunto il mimare gesti, azioni e oggetti che effettivamente  non sono presenti, il terzo, cinico e spietato, mette in luce le falle del loro piccolo mondo, scopre le carte delle loro convinzioni. Ecco che una banana, reale e non solamente fatta immaginare, o una scala, diventano oggetti-grimaldello, feticci-piedi di porco (ritorna magistralmente il suino-refrain) per comprendere il reale, scatenando un'ironia incontenibile, una stimolazione intellettiva delicata, semplice ed esplosiva al tempo stesso: una fenomenale allegoria.

non sono presenti, il terzo, cinico e spietato, mette in luce le falle del loro piccolo mondo, scopre le carte delle loro convinzioni. Ecco che una banana, reale e non solamente fatta immaginare, o una scala, diventano oggetti-grimaldello, feticci-piedi di porco (ritorna magistralmente il suino-refrain) per comprendere il reale, scatenando un'ironia incontenibile, una stimolazione intellettiva delicata, semplice ed esplosiva al tempo stesso: una fenomenale allegoria.

Tommaso Chimenti 19/05/2019

L'eccessivo ed esagerato "Se non sporca il mio pavimento" esalta il Male e dimentica la vittima

ROMA – Dopo la non esaltante visione del superincensato e iperpremiato “Fa'afafine”, per il quale si era gridato al miracolo, al capolavoro e ci si erano spellate le mani (soprattutto certa critica e grazie anche alla pubblicità, evidentemente controproducente, data dalla protesta e dalla raccolta firme per bloccarne la messinscena nelle scuole), ho voluto provare l'ebbrezza del nuovo lavoro di Giuliano Scarpinato per confermare il primo giudizio o se ribaltarlo completamente. E' bello, e interessante e positivo, qualche volta, darsi anche torto, sconfessarsi, mutare le certezze in possibilità, tenere sempre la porta aperta al cambiamento, all'incertezza, al dubbio. Non è capitato, almeno stavolta, almeno in questo caso. Ci siamo dati ragione, abbiamo convalidato la prima impressione.

Se nel primo caso era il gender fluid il tema cardine, un bambino che una mattina si sentiva maschio e il giorno dopo femmina, stavolta, in “Se non sporca il mio pavimento” (prod. Wanderlust + CSS, in collaborazione con Rifredi, Corsia OF, Industria Scenica, Angelo Mai), è una storiaccia da cronaca nera di pochi anni fa con una coppia omosessuale che assassina brutalmente una donna; l'area e l'universo di riferimento sta sempre lì, sospesa in quel preciso ambito. Similare l'ambientazione scenica con la riproposizione di una cameretta, i famigerati video proiettati sul fondale, questa sensazione come di stare sott'acqua, in apnea, aiutata dal suono amniotico e ovattato, da pesci che fluttuano. Potrebbero essere l'uno il continuum dell'altro, ovvero il bambino problematico e viziato di “Fa'afafine”, cresciuto in una famiglia da lui bullizzata e succube e repressa e schiavizzata, che nella tarda adolescenza si trasforma nell'assassino di “Se non sporca il mio pavimento” (da una frase di un testo di Heiner Muller a sottolineare la freddezza, l'indifferenza, l'anaffettività, il glaciale). Ipotesi forzata.

Scarpinato fa sempre riferimento alla realtà, alla cronaca; se nel primo caso la storia era quella di Alex White e del suo nucleo familiare, stavolta è all'omicidio Rosboch (provincia piemontese, 2016) dal quale si prendono le mosse. Un adolescente che vuole tutto e subito, un Lucignolo manipolatore bipolare e isterico che tiene al guinzaglio, attraverso il sesso, un cinquantenne parrucchiere omosessuale (Gabriele Benedetti schiacciato e compresso dal ruolo, lontano dalla sua consueta forza, distante dalle sue corde emerse soprattutto con Fabrizio Arcuri), dal quale si fa fare regali,  e la supplente dalla quale si fa consegnare i risparmi di una vita, oltre 200.000 euro.

e la supplente dalla quale si fa consegnare i risparmi di una vita, oltre 200.000 euro.

Non è ormai più la questione del cosa, ma è sempre il come si affrontano le storie. E non è un dettaglio da poco. Qui tutto sembra andare verso la superficie, l'estetica, la forma, invece che tentare una profondità sul già detto, un'analisi sotto la buccia, una riflessione sotto la scorza. Quasi diventa ai nostri occhi un eroe maledetto, di quelli da dark plot, questo ragazzino allucinato e perennemente rabbioso (Michele Digirolamo, attore feticcio di Scarpinato, sempre sopra le righe) intento a voler spendere soldi non suoi, comprare abiti, ballare sfrenato, mettere la musica ad alta gradazione di decibel, senza mostrare alcuna empatia né pietas verso questa insegnante (Francesca Turrini sottotono, con il freno a mano tirato e impostatissima rispetto a come l'abbiamo ammirata con Carrozzeria Orfeo), sola senza affetti e che vive con la madre (Beatrice Schiros in video, sempre pungente, cinica e arcigna, sue caratteristiche che non molla neanche qui, per fortuna non si è fatta snaturare) alla quale fa da badante, circuita e depredata, illusa, usata, abusata, sfruttata.

Ci sono stereotipi come zucchero a velo e banalità q.b., non mancano (come potrebbero) Madonna e Whitney Houston ritmate e ballabili, e tutto vira, magicamente, sul macchiettistico, diventa un fumettone psichedelico che fa collassare il senso del fatto di cronaca, lo tradisce e lo travisa, sposta l'attenzione, ne trasforma il contenuto in forma, si perde nei dettagli ma soprattutto perde di credibilità. Vince il grottesco, tutto è caricato fino all'iperbole, manierato e barocco e smodato, in questo gusto ipnotico al sapore di un trash avariato, avendo il potere di riuscire a ridicolizzare, nell'ammasso colorato e kitsch, anche feroci e atroci delitti come quello della Rosboch.

Quando si tocca il reale, e soprattutto la cronaca nera, si dovrebbe stare doppiamente attenti a maneggiare con cura il materiale che si ha a disposizione. Tutto trabocca, tracima, deborda fino ad ottenere l'effetto opposto, il boomerang dell'assuefazione, un'enfatizzazione esagerata e sproporzionata che annulla la vera vittima ed esalta il Male.

Tommaso Chimenti 18/04/2019

Harry e il suo Natale disperato, depresso e solo

GENOVA – “Harry Potter” ma senza magie. “Harry a pezzi” con molti brandelli sparsi a terra. “Harry ti presento Sally” ma senza Sally. Forzando l'originale, “A proposito di Harry”. Ci sono due momenti, all'interno dell'anno solare, dove, dati alla mano, aumentano esponenzialmente i delitti tra le quattro mura domestiche, litigi, separazioni, s'impenna la depressione e soprattutto il numero dei suicidi: l'estate, con la punta agostana, diciamo Ferragosto, e il 25 dicembre. Quest'ultimo è da una parte motivo di bilanci, un altro anno è finito e un altro deve iniziare con i soliti buoni propositi che andranno disattesi, la sfera religiosa, che tu sia credente o meno l'atmosfera dell'essere più buoni ci attanaglia facendosi sentire in difetto e perennemente in deficit, e, dulcis in fundo, l'aspetto capitalistico, i regali che, in tempo di disoccupazione e precariato, possono creare non poche notti insonni. C'è chi per le ferie e i regali si indebita, per quell'apparire di facciata, per il controllo sociale che inevitabilmente gli altri, scrutandoci e confrontandosi con noi, attuano, per quella parvenza di felicità che però, purtroppo, non si può comprare.

Il Natale ha quella pannellata patinata di festa, di campane, di jingle, di rosso, tutti ci si dovrebbe volere un po' più bene, così dice la pubblicità, ci si dovrebbe ritrovare e abbracciare e baciare. Ma i tempi sono quello che sono tra cinismo, disgregazione delle famiglie, individualismo, insoddisfazioni d'ogni sorta da tagliare a fette. Siamo sempre più soli, un po' per scelta consapevole, un po' per scelta degli altri, chiusi nei nostri loculi a vedere serie tv come forsennati addicted, attaccati ai nostri profili social che ci tengono collegati a tutto il mondo nel vuoto delle nostre stanze silenziose.

“Il Natale di Harry” (testo di Steven Berkoff, come attore ha lavorato, tra gli altri, con Kubrick e Antonioni) è il 25 dicembre di tutti noi, anche senza le sue depressioni, con quell'attesa che monta e poi di colpo svanisce, quell'ascesa di ansia che ci lascia, appena trascorso, in un down prima dell'Ultimo dell'Anno altro picco dove ci dobbiamo divertire per forza e nessuno, puntualmente, lo fa. Un uomo chiuso nelle sue poche stanze, con i suoi pochi oggetti di una vita, a fare la conta dei biglietti d'auguri natalizi ricevuti. Perché sono i biglietti (i pollici blu dei like contemporanei) la cartina di tornasole di quanto sei amato e voluto e benvoluto, biglietti ipocriti e pieni di grandi messaggi che però nella realtà si trasformano in silenzi, vuoti, mancanze, assenze.

Sono i  cinque giorni dicembrini che ci dividono dalla nascita di Gesù ed è proprio una libreria in stile Calendario dell'Avvento (e anche una piccola sedia da bambino, perché Harry tale è rimasto) che ci indica il passaggio del tempo su questa scacchiera con un'unica pedina in movimento (proprio Harry) che però è in stallo, è in quella fase (il celebre “finale di partita”) dove nessuno può più vincere e tutto è bloccato, otturato, vano. Lo stallo degli scacchi inevitabilmente ci fa venire alla mente Samuel Beckett e nella regia, colorata che dosa con segni e musiche le malinconie e il sarcasmo, di Elisabetta Carosio ci sono alcuni riferimenti al drammaturgo di Dublino: la telefonata con la madre aprendo il bidone dell'immondizia ricorda appunto il “Finale” con i genitori scheletri che escono dai grandi contenitori, quell'atmosfera perduta da “Giorni felici”, la cassetta che parte con la voce del protagonista di un tempo che ci porta all'“Ultimo nastro di Krapp”.

cinque giorni dicembrini che ci dividono dalla nascita di Gesù ed è proprio una libreria in stile Calendario dell'Avvento (e anche una piccola sedia da bambino, perché Harry tale è rimasto) che ci indica il passaggio del tempo su questa scacchiera con un'unica pedina in movimento (proprio Harry) che però è in stallo, è in quella fase (il celebre “finale di partita”) dove nessuno può più vincere e tutto è bloccato, otturato, vano. Lo stallo degli scacchi inevitabilmente ci fa venire alla mente Samuel Beckett e nella regia, colorata che dosa con segni e musiche le malinconie e il sarcasmo, di Elisabetta Carosio ci sono alcuni riferimenti al drammaturgo di Dublino: la telefonata con la madre aprendo il bidone dell'immondizia ricorda appunto il “Finale” con i genitori scheletri che escono dai grandi contenitori, quell'atmosfera perduta da “Giorni felici”, la cassetta che parte con la voce del protagonista di un tempo che ci porta all'“Ultimo nastro di Krapp”.

Enrico Campanati (nei monologhi si esalta)-Harry è dentro i suoi rituali, le sue liturgie, cerca di autoconvincersi che il “Natale sia un giorno come gli altri” ma il primo a non esserne sicuro è proprio lui, si sente un verme, solo in casa, senza amici, senza nessuno da chiamare, senza una famiglia, una compagna, dimenticato, abbandonato alle sue paure. E ci sono dei rumori di fondo, come l'eco della sua voce che ora gracchia, adesso sembra sott'acqua, ora riverbera ora si moltiplica che ci danno la sensazione di essere dentro un'altra dimensione spazio-temporale dove tutto è già accaduto e Harry sta rivivendo, all'infinito, in loop, la sua discesa agli Inferi, il suo scorticarsi senza soluzione né salvezza. Harry (Campanati, positivissimo, gli dà umorismo e sostanza, pienezza e pasta, sensibilità e umanità) è doppio e si divide tra il sé e la sua coscienza (Grillo parlante) che lottano, cozzano, si scontrano, litigano, si zittiscono a vicenda.

Chiuso nel suo limbo, nel suo Purgatorio tutto sommato comodo ma noioso, inutile, Harry non ha niente che lo lega più all'esterno diviso tra uscire e perdersi nel mondo o rintanarsi (come un hikikomori anziano) nella sua abitazione come un “sepolto in casa”, recluso nel suo eremo di ricordi sbiaditi e per niente soddisfacenti: “In alcuni giorni il mio corpo è tutto una gigantesca verruca. E sarebbe tutto da eliminare”. E' un groppo alla gola: “La mia vita è una merda tanto che nessuno ci si vuole avvicinare”. Gli manca il calore di una compagna, si sente invisibile, dentro di sé ha il Grande Freddo, Una Specie di Alaska lo corrode: “Natale è come rimanere in piedi nel gioco della sedia”. Il dolore è compatto, l'infelicità solida, la solitudine pesante, i sensi di colpa gravosi, insopportabili, robusti.

Visto al Teatro della Tosse, Genova, il 9 aprile 2019.

Tommaso Chimenti 12/04/2019

"La scuola delle scimmie": Fede o Scienza? Siamo scimmie ammaestrate o discendiamo dalle scimmie?

MILANO – I testi di Bruno Fornasari sono piccole pietre miliari scagliate nel dibattito contemporaneo, ogni volta un argomento scandagliato fin nelle sue viscere più intime, potrebbe essere una conferenza tematica, nei suoi antri più nascosti e poco affrontati cercando un contraddittorio attraverso l'uso dei personaggi. Il suo alter ego in scena e attore-feticcio, Tommaso Amadio, dice che quello del regista milanese, direttore assieme a lui del Teatro dei Filodrammatici, è un “teatro brechtiano”. Ha ragione, in toto. Qualcuno accusa l'autore di “N.e.r.d.s.” come de “La prova” di essere “freddo”. Non è né freddezza né gelidità ma calcolo sì in una drammaturgia che ti porta esattamente dove ha deciso che la riflessione vada e punti, ti prende per mano, è corposa, robusta e muscolare nel mettere sul piatto varie strade fino a farti imboccare, senza per questo dare giudizi di valore o gerarchie, spontaneamente quella che, dall'alto, ha pensato.

E torna spesso la parola “cinismo” ma non è nemmeno questa la definizione giusta, è più che altro un raziocinio, pieno di logica, attorno ad un tema utilizzando gli strumenti degli attori per esplicare i differenti punti di vista e facendoli collidere tra di loro. I suoi testi sono macchine ad orologeria, si incastrano alla perfezione tutti i meccanismi e gli ingranaggi di battute e dialoghi serrati dove la concitazione monta, così come il pensiero, si architetta, si inalbera, si inquieta, cerca il suo opposto per affrontarlo a viso aperto, in campo aperto, mettendo in risalto, al di là di ogni dogmatismo precostituito, di ogni assioma digerito senza dubbio, le problematicità di un ragionamento, i punti interrogativi, le virgole nelle

E torna spesso la parola “cinismo” ma non è nemmeno questa la definizione giusta, è più che altro un raziocinio, pieno di logica, attorno ad un tema utilizzando gli strumenti degli attori per esplicare i differenti punti di vista e facendoli collidere tra di loro. I suoi testi sono macchine ad orologeria, si incastrano alla perfezione tutti i meccanismi e gli ingranaggi di battute e dialoghi serrati dove la concitazione monta, così come il pensiero, si architetta, si inalbera, si inquieta, cerca il suo opposto per affrontarlo a viso aperto, in campo aperto, mettendo in risalto, al di là di ogni dogmatismo precostituito, di ogni assioma digerito senza dubbio, le problematicità di un ragionamento, i punti interrogativi, le virgole nelle  quali sei inciampato. E' un procedimento filosofico che a step porta avanti un grande lungo pensiero distillato e frazionato nei tanti suoi interpreti, spezzettato e sbocconcellato nelle figure che compongono il suo mosaico, il suo quadro dove tutto è calibrato, questa composizione nella quale è bello lasciarsi andare e cullare, portare fino alla riva.

quali sei inciampato. E' un procedimento filosofico che a step porta avanti un grande lungo pensiero distillato e frazionato nei tanti suoi interpreti, spezzettato e sbocconcellato nelle figure che compongono il suo mosaico, il suo quadro dove tutto è calibrato, questa composizione nella quale è bello lasciarsi andare e cullare, portare fino alla riva.

Certamente anche “La scuola delle scimmie” (prod. Filodrammatici, visto al Teatro Elfo Puccini) sprizza d'intelligenza e di acume, come sempre le sue drammaturgie sono molto riconoscibili, hanno uno stile anglosassone, ironia british e grande velocità, ci pone davanti non tanto alla stupidità degli altri quanto alle nostre sacche di conservatorismo, di bigottismo, di reazionarietà che vivono in ognuno di noi. Fornasari non mette mai in ridicolo i personaggi dei quali ha bisogno per mostrare la sua tesi ma gli dona pari dignità di esistenza. Ci sono le fazioni, le squadre, è la tensione scenica che fa scatenare il conflitto dialettico, il fuoco alimenta e sposta la razionalità di una società che non si muove mai linearmente ma a strappi, ad elastico e ha continuamente bisogno, per non inaridirsi come una fonte ormai secca, di qualcuno che rimetta in discussione anche i suoi valori più accettati e condivisi e creduti inalienabili.

Nella “Scuola delle scimmie” (cast come sempre d'eccezione con un amalgama che se perde il ritmo affievolisce la resa concettuale dello scontro) sono due le dimensioni temporali che vengono ad incastrarsi, senza incagliarsi, a sovrapporsi, a interpolarsi, in un gioco di rimandi tra il 1925 (vicenda reale) e il 2015 come a dire che l'uomo può anche andare su Marte ma rimane sempre lo stesso e ciclicamente (vedi i terrapiattisti o il convegno a Verona sulla famiglia) ritorna prepotente sugli stessi nodi. Da una parte, nella scena novecentesca, un professore in un piccolo paese di uno Stato contadino e rurale statunitense che ha cercato di insegnare ai suoi studenti che discendiamo, secondo la lezione darwinista, dalle scimmie e non siamo il frutto dello sputo di Dio sul fango mentre ci modellava a sua immagine e somiglianza. Dall'altra, nel filone del Duemila, un altro professore al quale, in collisione con la preside, viene chiesto di occuparsi soltanto della sua materia, scienze biologiche, e non fare “politica” né religione quando in realtà ha soltanto immesso dei virus e dei geni di riflessione nei suoi ragazzi.

Le scene si spostano l'una dentro l'altra con l'ausilio di pareti semoventi che sembrano aprire e chiudere a soffietto i quadri, come si può aprire e chiudere il cervello a qualcosa che non capiamo ma tentando di comprenderlo o trincerandoci dietro veti difensivi e teorie complottiste. Sono milioni tutt'oggi le famiglie negli Stati Uniti che fanno studiare a casa con un precettore (la parola fa pensare a Leopardi...) i propri figli proprio perché alla scuola pubblica insegnano l'evoluzionismo darwiniano al posto del creazionismo. Quasi fossimo dentro un “Ritorno al Passato”. In qualche modo ci sono dei nessi anche con “L'ora di ricevimento” di Stefano Massini. Ma l'intento di Fornasari e soci è cercare punti di contatto e punti di rottura, capire le falle, le crepe, insinuare dubbi e germi di implosione senza aggressività. Infatti, anche i personaggi che sono in antitesi con il pensiero moderno e contemporaneo non vengono mai descritti, né additati né fatti oggetto di epiteti, con pennellate negative o con tratti abietti. Non ci sono buoni e cattivi, ma c'è chi vuole ancora pensare e chi forse è stato ammansito e addomesticato tanto da impigrirsi e adagiarsi sulla soluzione più semplice, più conforme, più conservatrice.

Le scene si spostano l'una dentro l'altra con l'ausilio di pareti semoventi che sembrano aprire e chiudere a soffietto i quadri, come si può aprire e chiudere il cervello a qualcosa che non capiamo ma tentando di comprenderlo o trincerandoci dietro veti difensivi e teorie complottiste. Sono milioni tutt'oggi le famiglie negli Stati Uniti che fanno studiare a casa con un precettore (la parola fa pensare a Leopardi...) i propri figli proprio perché alla scuola pubblica insegnano l'evoluzionismo darwiniano al posto del creazionismo. Quasi fossimo dentro un “Ritorno al Passato”. In qualche modo ci sono dei nessi anche con “L'ora di ricevimento” di Stefano Massini. Ma l'intento di Fornasari e soci è cercare punti di contatto e punti di rottura, capire le falle, le crepe, insinuare dubbi e germi di implosione senza aggressività. Infatti, anche i personaggi che sono in antitesi con il pensiero moderno e contemporaneo non vengono mai descritti, né additati né fatti oggetto di epiteti, con pennellate negative o con tratti abietti. Non ci sono buoni e cattivi, ma c'è chi vuole ancora pensare e chi forse è stato ammansito e addomesticato tanto da impigrirsi e adagiarsi sulla soluzione più semplice, più conforme, più conservatrice.

Purtroppo oggi, con la regola dell'uno vale uno (Margherita Hack o un cittadino medio possono parlare parimenti di astrofisica) e i social 2.0 (tutti possono rispondere su qualsiasi argomento, anche senza averne i requisiti e le competenze, a chiunque altro anche ad un esperto del settore in questione) hanno creato enormi danni. A questo aggiungiamoci le fake news e gli algoritmi dei social network che ci fanno sempre vedere e seguire quello nel quale già crediamo, a forza di like e pollici, alimentando e rafforzando giorno dopo giorno la nostra idea ed escludendo il pensiero contrapposto.

In scena vediamo un grande albero della vita (non quello dell'Expo; ci ha ricordato maggiormente “Il diario di Eva” di Mark Twain con una punta della serie tv “13”) mantecato con  “Welcome to the jungle” dei Guns N' Roses a tambureggiare. Tra un velocissimo cambio di scena e l'altro, con non dei bui ma delle penombre quasi a voler sottolineare un continuum e un passaggio osmotico tra le dimensioni, tanti gorilla (alla mente ecco quelli di Antonio Latella in “Veronika Voss” o quella di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo del 2017 con “Occidentali's Karma”) spostano oggetti e allestiscono (le scene sono di Erika Carretta). Fede cieca o dubbio, fanatismo o domande, Bibbia o Scienza, Inquisizione o Progressismo, Credere o Capire, trasformare la gente in scimmie ammaestrate o pensare che discendiamo dalle stesse?

“Welcome to the jungle” dei Guns N' Roses a tambureggiare. Tra un velocissimo cambio di scena e l'altro, con non dei bui ma delle penombre quasi a voler sottolineare un continuum e un passaggio osmotico tra le dimensioni, tanti gorilla (alla mente ecco quelli di Antonio Latella in “Veronika Voss” o quella di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo del 2017 con “Occidentali's Karma”) spostano oggetti e allestiscono (le scene sono di Erika Carretta). Fede cieca o dubbio, fanatismo o domande, Bibbia o Scienza, Inquisizione o Progressismo, Credere o Capire, trasformare la gente in scimmie ammaestrate o pensare che discendiamo dalle stesse?

Si  ride, e molto, di noi, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, della nostra finitezza: Tommaso Amadio, il professore di oggi, mette nelle sue scene sempre carattere e quello sguardo che apre, con la sua recitazione sfrontata, ora alle dinamiche d'intrattenimento sarcastico adesso a quelle più concettuali, sorprendente Giancarlo Previati nel doppio ruolo di zio ruvido e diretto ma franco e tagliente e di padre ora ferreo adesso ambiguo, il giovane Luigi Aquilino, il prof novecentesco capace di pathos e puntiglio, una sicurezza Sara Bertelà dirigente scolastica arcigna e severa, determinato Emanuele Arrigazzi nel doppio ruolo, personaggi agli antipodi, il giornalista dissacrante e assennato e il padre della studentessa bieco e violento, senza dimenticare la brava e sprint Camilla Pistorello, allieva provocante e provocatoria e fidanzata compressa nelle regole sociali e patriarcali, e l'elettrica e accesa Silvia Lorenzo, artista e compagna del professore dei giorni nostri. La frase: “Si può dire il mio Dio, il tuo Dio, ma non si può dire la mia Scienza, la tua Scienza”.

ride, e molto, di noi, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, della nostra finitezza: Tommaso Amadio, il professore di oggi, mette nelle sue scene sempre carattere e quello sguardo che apre, con la sua recitazione sfrontata, ora alle dinamiche d'intrattenimento sarcastico adesso a quelle più concettuali, sorprendente Giancarlo Previati nel doppio ruolo di zio ruvido e diretto ma franco e tagliente e di padre ora ferreo adesso ambiguo, il giovane Luigi Aquilino, il prof novecentesco capace di pathos e puntiglio, una sicurezza Sara Bertelà dirigente scolastica arcigna e severa, determinato Emanuele Arrigazzi nel doppio ruolo, personaggi agli antipodi, il giornalista dissacrante e assennato e il padre della studentessa bieco e violento, senza dimenticare la brava e sprint Camilla Pistorello, allieva provocante e provocatoria e fidanzata compressa nelle regole sociali e patriarcali, e l'elettrica e accesa Silvia Lorenzo, artista e compagna del professore dei giorni nostri. La frase: “Si può dire il mio Dio, il tuo Dio, ma non si può dire la mia Scienza, la tua Scienza”.

Tommaso Chimenti 05/04/2019

"Il mostro di Firenze" ricostruzione fuorviante che rende affascinante il Male e dimentica le vittime

CALENZANO – Non si può travisare così una faccenda complessa come quella del “Mostro di Firenze”, tradirla sotto il punto di vista delle carte processuali, dal punto di vista delle vittime, della semplificazione sui moventi e sui criminali che vi furono dietro, conosciuti o che non sono usciti o ancora non si sono voluti incriminare. Una ricostruzione banalizzata, quella di Eugenio Nocciolini, che indugia troppo sulle serate precedenti gli omicidi, facendo diventare la messinscena una fiction vernacolare esaltando l'idea, confutata da tutti i processi, di un unico serial killer, appunto Il Mostro o il “Nessuno” del titolo, con la sua voce calda fuori campo che ci spiega le sue motivazioni religiose e moralistiche. Non escono fuori nomi né indizi né personaggi legati alle alte sfere della società fiorentina dell'epoca, i famigerati chirurghi o le feste in stile Eyes wide shut, i riti satanici ed esoterici creati attorno agli organi genitali estratti.

Non c'è pietas verso le vittime trattate come numeri da espletare nella rincorsa verso la fine. Manca l'umanità, l'affondo psicologico nei parenti delle vittime (ad esempio il padre di Pia Rontini sfinito nelle udienze), quelli che abbiamo visto peregrinare negli anni nei corridoi dei Palazzi di Giustizia e nei processi senza ottenere granché, manca totalmente l'approccio a quel mondo alto e violento, marcio e vigliacco, misero e squallido del quale i Compagni di Merenda erano solo la punta dell'iceberg, la manovalanza bassa, manca l'intento di andare a fondo sulla testa dell'organizzazione. Una tesi poi, quella di fondo, di un killer, solitario, misterioso, quasi affascinante nel suo non farsi scovare, che uccide per fantomatici motivi moralistici, contro le donne adultere, o religiosi, contro le “deviazioni” degli omosessuali; soffermandoci sugli omicidi dei due ragazzi tedeschi qui Nocciolini fa dire alla voce misteriosa, che ha aleggiato su Firenze dal '68 all'85, che quella di colpire i due ragazzi fosse una scelta consapevole, proprio perché gay, fatto che mai è stato sottolineato da nessun processo: fu un errore perché uno dei due portava i capelli lunghi e poteva somigliare ad una donna.

Non c'è pietas verso le vittime trattate come numeri da espletare nella rincorsa verso la fine. Manca l'umanità, l'affondo psicologico nei parenti delle vittime (ad esempio il padre di Pia Rontini sfinito nelle udienze), quelli che abbiamo visto peregrinare negli anni nei corridoi dei Palazzi di Giustizia e nei processi senza ottenere granché, manca totalmente l'approccio a quel mondo alto e violento, marcio e vigliacco, misero e squallido del quale i Compagni di Merenda erano solo la punta dell'iceberg, la manovalanza bassa, manca l'intento di andare a fondo sulla testa dell'organizzazione. Una tesi poi, quella di fondo, di un killer, solitario, misterioso, quasi affascinante nel suo non farsi scovare, che uccide per fantomatici motivi moralistici, contro le donne adultere, o religiosi, contro le “deviazioni” degli omosessuali; soffermandoci sugli omicidi dei due ragazzi tedeschi qui Nocciolini fa dire alla voce misteriosa, che ha aleggiato su Firenze dal '68 all'85, che quella di colpire i due ragazzi fosse una scelta consapevole, proprio perché gay, fatto che mai è stato sottolineato da nessun processo: fu un errore perché uno dei due portava i capelli lunghi e poteva somigliare ad una donna.

Ricostruzioni piene di illazioni, ricostruzioni dei momenti precedenti alle uccisioni che si trasformano in scenette da filodrammatica, le serate prima dove manca totalmente l'immergersi nell'atmosfera tragica, il pathos delle vittime ma ci si sofferma troppo, per un lungo inutile minutaggio, su dettagli insignificanti (ad esempio la scena della partita). Quando ci si ridesta dal singolo quadro quasi si è perso di vista il motivo per il quale stiamo a teatro, il titolo della piece, l'argomento del quale si vuole trattare. Una scenetta dopo l'altra, il bar, il salotto (l'impostazione si avvicina, purtroppo, ai “Delitti del BarLume”) con una lingua inaudibile, un fiorentino vernacolare che quasi ci fa perdonare i “poveri” autori delle sevizie, ci fa sorridere dei loro strafalcioni letterari sgrammaticati, ci fa ricordare la parte più casereccia, pecoreccia e rustica dell'umano.

La lezione di Ugo Chiti è stata scordata, dimenticata, neanche presa in considerazione, ovvero quella di rendere il fiorentino arcaico, quello delle campagne rozze e rudi, non tanto il cantato di “è primavera svegliatevi bambine, alle Cascine messere Aprile fa il rubacuor” o “la porti un bacione a Firenze” ma una lingua di chiaroscuri, di ombre, buia e tagliente, grossolana come mani abituate alla vanga e alle zolle, una lingua che incute timore e non rilascia risolini, una lingua animalesca e cupa, di spessore, e non questa serie di smodati intercalari di un volgo che forse non è mai esistito se non negli stereotipi da barzelletta, nei cliché da battuta. Quasi si giustificano i vari Pacciani, Lotti e Vanni, non si cita nemmeno la possibilità di altri componenti di questa possibile terribile banda di criminali, si dimenticano i processi. Non un grande servizio alla collettività e non un grande apporto alla discussione di una comunità che ancora, ciclicamente, si interroga sulle modalità, su come sia potuto accadere, sul perché i veri complici e responsabili non siano finiti in galera, su tutto quel mondo di mezzo, quel sottobosco che gravita e aleggia, e sicuramente anche oggi pulsa da qualche parte (non sparisce, non si esaurisce), che unisce le campagne più rozze ai palazzi più nobili di questa Firenze (con la sua provincia) che non è la cartolina che ci vogliono vendere ma che invece è costellata di sangue dai Medici ad oggi.

La lezione di Ugo Chiti è stata scordata, dimenticata, neanche presa in considerazione, ovvero quella di rendere il fiorentino arcaico, quello delle campagne rozze e rudi, non tanto il cantato di “è primavera svegliatevi bambine, alle Cascine messere Aprile fa il rubacuor” o “la porti un bacione a Firenze” ma una lingua di chiaroscuri, di ombre, buia e tagliente, grossolana come mani abituate alla vanga e alle zolle, una lingua che incute timore e non rilascia risolini, una lingua animalesca e cupa, di spessore, e non questa serie di smodati intercalari di un volgo che forse non è mai esistito se non negli stereotipi da barzelletta, nei cliché da battuta. Quasi si giustificano i vari Pacciani, Lotti e Vanni, non si cita nemmeno la possibilità di altri componenti di questa possibile terribile banda di criminali, si dimenticano i processi. Non un grande servizio alla collettività e non un grande apporto alla discussione di una comunità che ancora, ciclicamente, si interroga sulle modalità, su come sia potuto accadere, sul perché i veri complici e responsabili non siano finiti in galera, su tutto quel mondo di mezzo, quel sottobosco che gravita e aleggia, e sicuramente anche oggi pulsa da qualche parte (non sparisce, non si esaurisce), che unisce le campagne più rozze ai palazzi più nobili di questa Firenze (con la sua provincia) che non è la cartolina che ci vogliono vendere ma che invece è costellata di sangue dai Medici ad oggi.

Dispiace perché il Teatro Manzoni di Calenzano sta rialzando la testa e quest'anno ha proposto un cartellone di qualità, presentando, poche settimane fa, un'analisi sul Massacro del Circeo; ecco se quella occasione è stato un momento per riflettere sulla nostra società e sui perché che furono alla base di quella violenza, di quella concezione della donna, sul pericolo che certi focolai riprendano vigore, questa sul Mostro di Firenze appare più un'opportunità persa che niente aggiunge anzi fuorvia e, forse, non rispetta nemmeno la memoria delle vittime. L'idea drammaturgica di fondo travisa la realtà (l'approccio errato al dramma), i martiri, povere coppie di ragazzi innocenti con l'unica colpa di cercare un riparo dove amarsi, messe in secondo piano, la voce del killer solitario (tratteggiato come Jack lo Squartatore, con il suo carico e bagaglio di enigmi, arcani e misteri che ce lo fa diventare incuriosente) che ci spiega la sua filosofia, ce lo umanizza da una parte attraverso l'esplicazione delle sue debolezze, dall'altro lo enfatizza amplificandolo fino a farlo diventare un semidio che ci guarda, ci osserva, ci giudica e sceglie se punirci o meno per i nostri peccati terreni, per le nostre fragilità.

drammaturgica di fondo travisa la realtà (l'approccio errato al dramma), i martiri, povere coppie di ragazzi innocenti con l'unica colpa di cercare un riparo dove amarsi, messe in secondo piano, la voce del killer solitario (tratteggiato come Jack lo Squartatore, con il suo carico e bagaglio di enigmi, arcani e misteri che ce lo fa diventare incuriosente) che ci spiega la sua filosofia, ce lo umanizza da una parte attraverso l'esplicazione delle sue debolezze, dall'altro lo enfatizza amplificandolo fino a farlo diventare un semidio che ci guarda, ci osserva, ci giudica e sceglie se punirci o meno per i nostri peccati terreni, per le nostre fragilità.

Dispiace per i bravi attori interni al progetto (Monica Bauco, Antonio Fazzini, Roberto Gioffré, Gabriele Giaffreda sottoutilizzati o non a pieno delle loro possibilità sceniche) che forse non dovevano essere messi insieme agli allievi della Scuola di Formazione di Calenzano che hanno, inevitabilmente, abbassato il livello. Ricordiamo le vittime innocenti: Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, Carmela De Nuccio e Giovanni Foggi, Susanna Cambi e Stefano Baldi, Antonella Migliorini e Paolo Mainardi, Horst Wilhelm Meyer e Jens-Uwe Rusch, Pia Rontini e Claudio Stefanacci, Nadine Mauriot e Jean-Michel Kraveichvili.

“Nessuno. Il Mostro di Firenze”, visto al Teatro Manzoni, Calenzano, Firenze, il 30 marzo 2019.

Tommaso Chimenti 01/04/2019

Le "Ombre folli" di Vetrano Randisi il gelido che brucia

PALERMO – Se Franco Scaldati è il precursore e il pioniere della lingua siciliana per la scena teatrale, la coppia storica Vetrano/Randisi sono i suoi profeti. Le loro movenze sul palco, la loro grazia e delicatezza fanno frizione con le parole ora dure e rudi e irruenti e violente del drammaturgo palermitano e, come in una capriola carpiata, adesso si allineano alla poesia decadente, ora diventano ossimoro con il volgare, l'irrimediabile rabbiosità, l'incensurabile astio di periferie squallide, cemento e solitudine dell'anima. Se l'intorno è una pietra tombale di provincia, se l'asfalto fa marcire i fiori e il sole non riesce a portare il calore sperato, la difesa dell'uomo è quella delle apparizioni, di corpi che furtivi s'appoggiano al reale, bucano la dimensione, si fanno tangibili, tanto da poterli non solo vedere ma anche da poterci parlare. Sono le “Ombre folli” (prod. Teatro Il Biondo) le creature nate dalla penna di Scaldati che mise a punto una decina di monologhi dai quali Vetrano/Randisi, come  sempre superbi e leggeri, pennellatori di stati d'animo, dispensatori laici di visioni, hanno deciso di cucire e legare “Creatore d'ombre” assieme a “Creature e Travestimenti” ed infine piazzare il carico emotivo di “Sabella” per un fluire tra viscere ed eccitazione, tra il degrado putrido e l'erotismo, tra lo squallido e il celestiale.

sempre superbi e leggeri, pennellatori di stati d'animo, dispensatori laici di visioni, hanno deciso di cucire e legare “Creatore d'ombre” assieme a “Creature e Travestimenti” ed infine piazzare il carico emotivo di “Sabella” per un fluire tra viscere ed eccitazione, tra il degrado putrido e l'erotismo, tra lo squallido e il celestiale.

Stiamo nel mezzo a fluttuare tra gli Inferi decomposti e il Paradiso di putti paffuti e nuvole pannose. Gli uomini o sono diavoli in terra o angeli caduti ma sempre si sono sporcati, sempre hanno dovuto barattare l'innocenza con la sopravvivenza, la purezza con la salvezza. La lingua è stata mantenuta quella originaria, un palermitano che ferisce, acuto, puntuto, grattugiato, che adesso è tradotto in una sorta di specchio e rimando tra i due in scena e ora è illustrato e illuminato sul fondale nero in una triplice forma che rimbalza, ritorna, riecheggia ancora più potente. Una lingua calda (di Scaldati, scomparso nel 2011, hanno già messo in scena il must “Totò e Vicè” e “Assassina”), parole dense e concrete come mattoni ad innalzare muri su questi segreti indicibili, a scavare fossati e divisioni tra il dentro di grotta e il fuori apocalittico deserto. Sembra che tutto il mondo, il loro mondo, sia rinchiuso in queste stanze che ci aprono socchiudendole a spiragli e fessure abbaglianti, a soffietto iridescenti, incandescenti.

Uno scrittore in scena sbatte le sue parole, romanzo o lettere o confessioni che siano, in una sorta di rimando con Jack Nicholson in “Shining” da una parte e rimbalzando con quel “Misery non deve morire” fino ai “Sei personaggi” pirandelliani (altro amore molto frequentato per VR), e dall'inchiostro e dalla fantasia si chiarificano sbucando dall'ombra e dalla nebbia delle figure sbiadite e allungate come capocchie di fiammiferi che parlano e gli parlano scivolando su una passerella di lumini e ceri da seduta spiritica (la scena come sempre pulita e minimale, una fotografia), sbucano presenze sfocate, fantasmi che prendono corpo. E' una Casa degli Spiriti allendiana quella che emerge dal nero della memoria e del tempo, rievocazioni che per osmosi affiorano da un passato che ancora è trauma, è non detto, è fiamma mai sopita sotto la cenere. Pensiero, sogno e realtà si scambiano di ruolo, si fondono, si allontanano, si abbracciano fino a non riconoscere più i confini dell'una e dove inizia l'altra dimensione. Sono presenze di assenze quelle che sbocciano e fioriscono “in questo ammasso di tenebra”.

Uno scrittore in scena sbatte le sue parole, romanzo o lettere o confessioni che siano, in una sorta di rimando con Jack Nicholson in “Shining” da una parte e rimbalzando con quel “Misery non deve morire” fino ai “Sei personaggi” pirandelliani (altro amore molto frequentato per VR), e dall'inchiostro e dalla fantasia si chiarificano sbucando dall'ombra e dalla nebbia delle figure sbiadite e allungate come capocchie di fiammiferi che parlano e gli parlano scivolando su una passerella di lumini e ceri da seduta spiritica (la scena come sempre pulita e minimale, una fotografia), sbucano presenze sfocate, fantasmi che prendono corpo. E' una Casa degli Spiriti allendiana quella che emerge dal nero della memoria e del tempo, rievocazioni che per osmosi affiorano da un passato che ancora è trauma, è non detto, è fiamma mai sopita sotto la cenere. Pensiero, sogno e realtà si scambiano di ruolo, si fondono, si allontanano, si abbracciano fino a non riconoscere più i confini dell'una e dove inizia l'altra dimensione. Sono presenze di assenze quelle che sbocciano e fioriscono “in questo ammasso di tenebra”.

L'incubo si fa terreno: “Io sono solamente i miei pensieri” e, in forma di transfert psicoanalitico, si mescolano fino a perdersi ed a chiederci chi sia l'ombra dell'altro. La pedana che fa da passerella dove calpestare la frontiera tra la vita e l'aldilà è la porta d'apertura, imene che fa passaggio e botola tra i due mondi, è divisione e Stargate. Eccoci al cuore pulsante delle “Ombre folli”, quel “Sabella” che molto ci ha ricordato il “Petrolio” pasoliniano con quest'uomo che la notte si traveste per regalare la sua bocca ad altri maschi. Però non può essere riconosciuto, il quartiere è piccolo, verrebbe messo alla berlina, non potrebbe più uscire di casa per la vergogna. Se qualcuno lo riconosce, lui deve eliminarlo, ucciderlo. E' un'uccisione metaforica nello sdoppiamento borghese/ribelle, convenzionale/rivoluzionario, è un'autopunizione, un'autoevirazione della parte di  sé che lo giudica e che non lo perdona. L'attrazione e la repulsione sono i due grandi baluardi scaldatiani, la voglia e il desiderio subito rimangiati dal controllo sociale, dagli occhi indagatori, da questo senso di pudore cattolico e benpensante e moralista (con i fatti degli altri) che soffoca ambizioni e pulsioni. Ognuno diventa carnefice di se stesso, odiatore, boia, insoddisfatto, represso, giudice e accusatore di se stesso.

sé che lo giudica e che non lo perdona. L'attrazione e la repulsione sono i due grandi baluardi scaldatiani, la voglia e il desiderio subito rimangiati dal controllo sociale, dagli occhi indagatori, da questo senso di pudore cattolico e benpensante e moralista (con i fatti degli altri) che soffoca ambizioni e pulsioni. Ognuno diventa carnefice di se stesso, odiatore, boia, insoddisfatto, represso, giudice e accusatore di se stesso.

Vetrano e Randisi hanno sempre l'entusiasmo della prima volta, sono pieni di vita e la trasmettono, portatori sani di lirismo, riescono sempre a far passare l'amore per il teatro attraverso i loro corpi e i loro piccoli gesti quasi coreografati, infondono acume e tenerezza e quella dolcezza placida che, confliggendo con i sempre duri e difficili temi rappresentati, spiazza e ti afferra, coinvolgendo in un abbraccio, lasciandoci con quella strana sensazione di gelido nelle ossa quando hai le mani sotto l'acqua bollente.

Tommaso Chimenti 27/03/2019

"Delirio e Tormento", il mondo delle fiction si tinge di giallo: omicidio sul set

FIRENZE – Prendete il miglior Derrick e miscelatelo con La Signora in Giallo, aggiungete un po' di Colombo e il piatto è servito. Già perché il mix vincente da quindici anni (quasi 600 repliche, numeri monstre) per La Compagnia del Giallo è abbinare l'investigazione e le indagini poliziesche con una buona cena. La formula è consolidata, gli interpreti ormai pronti e adattabili alle più disparate circostanze, le storie sempre nuove piene di particolari e dettagli intriganti e pepati. Interattività è la parola d'ordine con il pubblico che (ogni tavolo è un investigatore; i commensali devono parlarsi e confrontarsi e in epoca di smartphone è già una conquista) nella seconda parte, dopo che la vicenda è stata presentata, interviene e prende la parola per porre domande e incalzare i personaggi sulla scena per farli sbottonare e svelare altarini e aspetti piccanti.

Stavolta il dramma in salsa gialla si chiama “Delirio e Tormento” (scritto da Samuele Ferretti). Siamo su un set di una fiction nostrana, di quelle a basso budget, e in questo ci ha ricordato la serie “Boris”, dove il mondo del jet set, dello star system e dei luccichini fa rima invece con artigianalità, rapporti ambigui, manovalanza sottopagata. Non è tutto oro quello che brilla. Alla platea di invitati (qui nelle vesti di comparse nel gioco del teatro nel teatro) viene mostrato il dietro le quinte, questa sorta di “Rumori fuori scena” con litigate, intrighi, amori sottobanco, accordi, il tutto velato dall'ipocrisia e dai sorrisi falsi. Tutto ruota vorticosamente attorno alla figura losca e ambigua del produttore: un regista omosessuale (Marcello Sbigoli eccentrico e verdonesco) che in passato avrebbe dovuto adottare un bambino quando faceva coppia con il produttore, l'assistente di produzione tuttofare (Carolina Gamini, qui autoironica e timida tra Mafalda, i Peanuts e Ugly Betty che vorrebbe girare documentari impegnati e fidanzata con il figlio del produttore, un attore (Samuel Osman nella parte del gassmaniano impostato) chiamato sul set perché un altro, molto più bravo, si è misteriosamente infortunato, un'attrice (Chiara Ciofini nelle vesti della vamp svampita) amante del produttore stesso. Tutti potrebbero essere i colpevoli come nei migliori romanzi di Agatha Christie.

rapporti ambigui, manovalanza sottopagata. Non è tutto oro quello che brilla. Alla platea di invitati (qui nelle vesti di comparse nel gioco del teatro nel teatro) viene mostrato il dietro le quinte, questa sorta di “Rumori fuori scena” con litigate, intrighi, amori sottobanco, accordi, il tutto velato dall'ipocrisia e dai sorrisi falsi. Tutto ruota vorticosamente attorno alla figura losca e ambigua del produttore: un regista omosessuale (Marcello Sbigoli eccentrico e verdonesco) che in passato avrebbe dovuto adottare un bambino quando faceva coppia con il produttore, l'assistente di produzione tuttofare (Carolina Gamini, qui autoironica e timida tra Mafalda, i Peanuts e Ugly Betty che vorrebbe girare documentari impegnati e fidanzata con il figlio del produttore, un attore (Samuel Osman nella parte del gassmaniano impostato) chiamato sul set perché un altro, molto più bravo, si è misteriosamente infortunato, un'attrice (Chiara Ciofini nelle vesti della vamp svampita) amante del produttore stesso. Tutti potrebbero essere i colpevoli come nei migliori romanzi di Agatha Christie.

La soluzione non è affatto semplice né scontata, ci vogliono abilità e menti fini e soprattutto attenzione ai particolari che durante la serata vengono messi sul tavolo con una minuziosa e precisa documentazione degna della Polizia Scientifica: rilievi, fotografie, piantine della scena del crimine, articoli di giornali riguardanti il passato dei protagonisti, addirittura chat telefoniche messe agli atti o spartiti musicali. E poi un commissario sardo (Alberto Orlandi tiene le fila con ironia e maestria, cuce le  scene, presenta, fa da collante) che ci ha ricordato tanto un Lino Banfi d'annata. Bisogna andare a fondo alla vicenda (chi indovina vince un'altra cena per un'altra serata con La Compagnia del Giallo), è necessario essere svegli e brillanti, appuntarsi le risposte, mettere in relazione circostanze e orari, mettere in difficoltà i testimoni e gli accusati, scardinare le loro difese, fare breccia nel loro senso di colpa, scavare nei loro enigmatici, impenetrabili e spesso burrascosi passati.

scene, presenta, fa da collante) che ci ha ricordato tanto un Lino Banfi d'annata. Bisogna andare a fondo alla vicenda (chi indovina vince un'altra cena per un'altra serata con La Compagnia del Giallo), è necessario essere svegli e brillanti, appuntarsi le risposte, mettere in relazione circostanze e orari, mettere in difficoltà i testimoni e gli accusati, scardinare le loro difese, fare breccia nel loro senso di colpa, scavare nei loro enigmatici, impenetrabili e spesso burrascosi passati.

Più il pubblico è frizzante e attivo, più è spigliato ed elettrico e più la serata riesce, risulta fresca, vivace, veloce e divertente per attori e platea. Dopo tanti Simenon e Poirot, dopo Scerbanenco e Marco Vichi, dopo CSI e Dexter, dopo True Detective e Sherlock, L'Ispettore Coliandro e Magnum P.I., Fargo e Luther, Broadchurch e The Bridge, è il momento di tirar fuori l'investigatore che è in noi, dopo tante serie televisive sprofondati sul divano dicendo “Io lo sapevo”, “Io lo avevo detto”, è l'ora di prendere la balla al balzo e scoprire l'assassino, le modalità dell'omicidio e, necessariamente, anche il movente. Ma sono tanti piccoli dettagli disseminati che fanno la differenza e rendono La Compagnia del Giallo un qualcosa a sé stante nel panorama del teatro d'intrattenimento. L'ironia brillante è sparsa tra le righe, tra le virgole, ad ogni angolo. Unica regola: lasciarsi trasportare. Curiosity killed the cat ma senza il sale della curiosità siamo aridi e già morti.

Tommaso Chimenti 26/03/2019

"Perdere le cose": la storia di un immigrato irregolare fatto diventare un martire