Le tre P del Pallone: dialogo tra Pecci, Pruzzo e Piovani

FIRENZE – “Non c’è un altro posto del mondo dove l’uomo è più felice che in uno stadio di calcio” (Albert Camus).

Negli anni '80, quando ancora i cuochi non si chiamavano chef, andava molto la “Pasta alle sette P”. Nella serata organizzata dal Festival del Calcio (diretto da Alessandro Riccini Ricci, le scorse edizioni si erano svolte a Perugia) al Teatro del Sale molte, tante, e mai troppe P, sono scese in campo. Pensiamo al gioco della Palla e ovviamente al Pallone, tu pensa al Passaggio filtrante o al Pressing, alla Percussione sulla fascia o alla Penetrazione centrale, e poi ci sono il Possesso palla, il Palleggio e il Pallonetto, per non pensare al Palo, da benedire o maledire, la sempre mal digerita Panchina, la Parata dei numeri uno, il sempre utile Parastinchi, la Porta, da proteggere o sfondare, il Posticipo, l'anelato Procuratore, fino alla Punizione di Prima della Punta. A Firenze il calcio sta di casa con il centro federale di Coverciano.

Il calcio, il soccer, il football sono pieni delle P di Palla, ma riunire sotto lo stesso tetto, attorno agli stessi microfoni tre assi, forse casualmente accomunati da quella P iniziale nel loro cognome, non è impresa semplice: se a centrocampo metti Eraldo Pecci, una coppa Italia con il Bologna, poi Fiorentina, uno scudetto al Torino e infine con la maglia del Napoli di Maradona; se in attacco schieri Roberto Pruzzo, una carriera divisa tra Genoa, soprattutto Roma, con dieci stagioni, uno scudetto, oltre cento gol in maglia giallorossa, la finale di Coppa Campioni persa con il Liverpool in casa, e per concludere il Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” di Roberto Benigni. Tre P favolose che si sono aperte, raccontate, con dolcezza, semplicità, allegria, anche irriverenza, schiettezza, mischiando ricordi di campo e di spogliatoio con aneddoti di tifo. Piovani, qui in veste di romanista e non di pianista, ha messo sul piatto le sue nostalgie e le atmosfere di chi vive la squadra da fuori, miscelandole con i guizzi dei suoi ex campioni. Pecci, da bravo centrocampista qual era, si presenta subito con un'incursione: “Sono il trapano dell'Adriatico”, e qualunque allusione è lecita. C'è talento, gioia, fantasia, genio, niente è impomatato né abbottonato. Palla a Piovani: “Abitavo nel quartiere romano Trionfale e per noi ragazzini i “laziali” erano qualcosa di strano, di lontano: “I laziali stanno a via Tunisi” ci dicevamo con paura come fossero mostri. Non sapevamo come fossero fatti realmente questi “laziali”. E allora, quando volevamo proprio rompere le regole, ci dicevamo: “Ma perché non andiamo a scrivere Forza Roma con il gesso a via Tunisi?” e l'eccitazione per il tabù era fortissima. Il tifo non è una passione, è un'appartenenza. Se fossi nato a via Tunisi avrei vinto l'Oscar? Non lo so davvero”. Zeffirelli sosteneva che il calcio è, e deve essere, puerile, infantile. Ecco un nuovo intervento divertito di Pecci: “Se il rigore è a favore nostro c'era di sicuro, se era contro non c'era”, contravvenendo Boskov che diceva “Rigore è quando arbitro fischia”. E ancora il mattatore romagnolo con una grande verve e acume: “Fare il tifoso del Toro è come masturbarsi con la sabbia”. Ecco, l'immagine è precisa e rende bene l'idea.

Pecci, da bravo centrocampista qual era, si presenta subito con un'incursione: “Sono il trapano dell'Adriatico”, e qualunque allusione è lecita. C'è talento, gioia, fantasia, genio, niente è impomatato né abbottonato. Palla a Piovani: “Abitavo nel quartiere romano Trionfale e per noi ragazzini i “laziali” erano qualcosa di strano, di lontano: “I laziali stanno a via Tunisi” ci dicevamo con paura come fossero mostri. Non sapevamo come fossero fatti realmente questi “laziali”. E allora, quando volevamo proprio rompere le regole, ci dicevamo: “Ma perché non andiamo a scrivere Forza Roma con il gesso a via Tunisi?” e l'eccitazione per il tabù era fortissima. Il tifo non è una passione, è un'appartenenza. Se fossi nato a via Tunisi avrei vinto l'Oscar? Non lo so davvero”. Zeffirelli sosteneva che il calcio è, e deve essere, puerile, infantile. Ecco un nuovo intervento divertito di Pecci: “Se il rigore è a favore nostro c'era di sicuro, se era contro non c'era”, contravvenendo Boskov che diceva “Rigore è quando arbitro fischia”. E ancora il mattatore romagnolo con una grande verve e acume: “Fare il tifoso del Toro è come masturbarsi con la sabbia”. Ecco, l'immagine è precisa e rende bene l'idea.

Si può dire che sul palco, Fiorentina, Torino e Roma, si sono coalizzate in un tutti contro una, la squadra a strisce per eccellenza, quella in bianco e nero, quella innominabile. Pruzzo ce lo ricordiamo con i baffoni adesso sostituiti da un pizzetto leggero, appena disegnato, sembra il più schivo. Pecci invece è una bomba che scatena curiosità e sano divertimento gustoso; quest'estate è andato a Capo Nord in scooter: “Se Dio esiste, sta da quelle parti”, chiosa. Con un accenno di malinconia, dopo una carriera di luci e titoli e trionfi e telecamere sottolinea: “L'anno migliore della mia carriera? Al militare”. Pruzzo che racconta quando doveva andare alla Juventus, Piovani che ricorda di Pruzzo le cinque reti segnate all'Avellino: “Il calcio a certi livelli non si può spiegare, rientra nella categoria dello stupore, del disegno, di quel talento puro fatto con tutta quella semplicità e naturalezza che è frutto di tutto quel grande lavoro che noi umani non riusciamo a vedere”. E qui torniamo a Boskov: “Campione vede autostrada dove altri vedono sentiero”. Genio.

bianco e nero, quella innominabile. Pruzzo ce lo ricordiamo con i baffoni adesso sostituiti da un pizzetto leggero, appena disegnato, sembra il più schivo. Pecci invece è una bomba che scatena curiosità e sano divertimento gustoso; quest'estate è andato a Capo Nord in scooter: “Se Dio esiste, sta da quelle parti”, chiosa. Con un accenno di malinconia, dopo una carriera di luci e titoli e trionfi e telecamere sottolinea: “L'anno migliore della mia carriera? Al militare”. Pruzzo che racconta quando doveva andare alla Juventus, Piovani che ricorda di Pruzzo le cinque reti segnate all'Avellino: “Il calcio a certi livelli non si può spiegare, rientra nella categoria dello stupore, del disegno, di quel talento puro fatto con tutta quella semplicità e naturalezza che è frutto di tutto quel grande lavoro che noi umani non riusciamo a vedere”. E qui torniamo a Boskov: “Campione vede autostrada dove altri vedono sentiero”. Genio.

Un calcio senza il Var quello che hanno giocato Pruzzo e Pecci, classe '55 entrambi, nessuno dei due portati nell'82 al felice Mundial. Gli occhi di Piovani s'accendono, è qui che si vede il campione: “I calciatori hanno qualcosa di mitologico, sono come fumetti, e le immagini ti rimangono dentro, indelebili nel tempo: ad esempio io mi ricordo ancora quel Roma-Lecce, che ci avrebbe dato lo scudetto, con la Roma che mai quell'anno aveva pareggiato all'Olimpico e il Lecce già retrocesso”. Pruzzo non può non prendere la parola: “In quella partita non ci fu niente di logico, ma nel calcio ci ricordiamo sempre delle sconfitte”. Arriva Pecci: “Quando chiesero a Pesaola (un'altra P, ndr) il perché di una sconfitta lui rispose: “Io li metto bene in campo ma poi si muovono””. Viene tirato in ballo D'Alema: “Da quando D'Alema ha criticato Di Francesco le abbiamo vinte tutte, sarà una coincidenza”. Se si parla di calcio il discorso non può non arrivare a Nils Liedholm che Pruzzo (a Roma ha aperto il suo ristorante “Osteria il 9”) ricorda con infinito affetto rammentando le sue scaramanzie, le sue fissazioni con la numerologia e i segni zodiacali e quella volta che litigò con Furino, non un tipino agevole, dicendogli con tutta la calma e l'aplomb di cui era capace lo svedese: “Le do due pugni di vantaggio e il tempo di scappare”. “Mi ricordo che tante volte lo riportavo a casa dopo gli allenamenti e quei piccoli viaggi per Roma con la sua voce placida che mi dice gira a destra, Roberto vai piano, ce li ho ancora dentro”. L'addio al calcio di Totti raccontato come “doloroso”, “strappalacrime”, “ha fatto tristezza”, “doveva smettere due anni prima”. Ma poi tutto si riconcilia sotto il grande cappello dell'“odio”, sportivo ovviamente, verso la Vecchia Signora: “Ho sentito in questi giorni alcune statistiche che sostengono che se ci fosse stato il Var la Juventus avrebbe sette scudetti in meno in bacheca”, sentenzia Pruzzo; “A volte il racconto dell'errore dell'arbitro è bellissimo” - sterza Pecci - “utopicamente mi piacerebbe che fossero i giocatori ad autoarbitrarsi”.

Se si parla di calcio il discorso non può non arrivare a Nils Liedholm che Pruzzo (a Roma ha aperto il suo ristorante “Osteria il 9”) ricorda con infinito affetto rammentando le sue scaramanzie, le sue fissazioni con la numerologia e i segni zodiacali e quella volta che litigò con Furino, non un tipino agevole, dicendogli con tutta la calma e l'aplomb di cui era capace lo svedese: “Le do due pugni di vantaggio e il tempo di scappare”. “Mi ricordo che tante volte lo riportavo a casa dopo gli allenamenti e quei piccoli viaggi per Roma con la sua voce placida che mi dice gira a destra, Roberto vai piano, ce li ho ancora dentro”. L'addio al calcio di Totti raccontato come “doloroso”, “strappalacrime”, “ha fatto tristezza”, “doveva smettere due anni prima”. Ma poi tutto si riconcilia sotto il grande cappello dell'“odio”, sportivo ovviamente, verso la Vecchia Signora: “Ho sentito in questi giorni alcune statistiche che sostengono che se ci fosse stato il Var la Juventus avrebbe sette scudetti in meno in bacheca”, sentenzia Pruzzo; “A volte il racconto dell'errore dell'arbitro è bellissimo” - sterza Pecci - “utopicamente mi piacerebbe che fossero i giocatori ad autoarbitrarsi”.

Ma poi è la parola del Maestro d'orchestra a riprendere tutte le varie voci, coordinare i vari strumenti: “Non mi hanno mai chiesto di scrivere l'inno della Roma? Ma quello attuale è bellissimo, anche se io sono molto legato a “Campo Testaccio” scritto nel '30 da Armando Fragna”. Ma il solista Pecci ha ancora l'ultima cartuccia in serbo: “Rigore è quando Var fischia”. La palla intanto continua a rotolare, altri campioni, altri ricordi, altre vittorie, altre sconfitte, ognuno con la nostalgia per un'epoca che qualcuno considera sbiadita preistoria e che altri ritengono avanguardia futurista. Certo il calcio rimane “l'oppio dei popoli” ma è anche il rigore in “Mediterraneo”. “Il calcio ha le sue ragioni misteriose che la ragione non conosce” (Osvaldo Soriano).

Tommaso Chimenti 10/10/2017

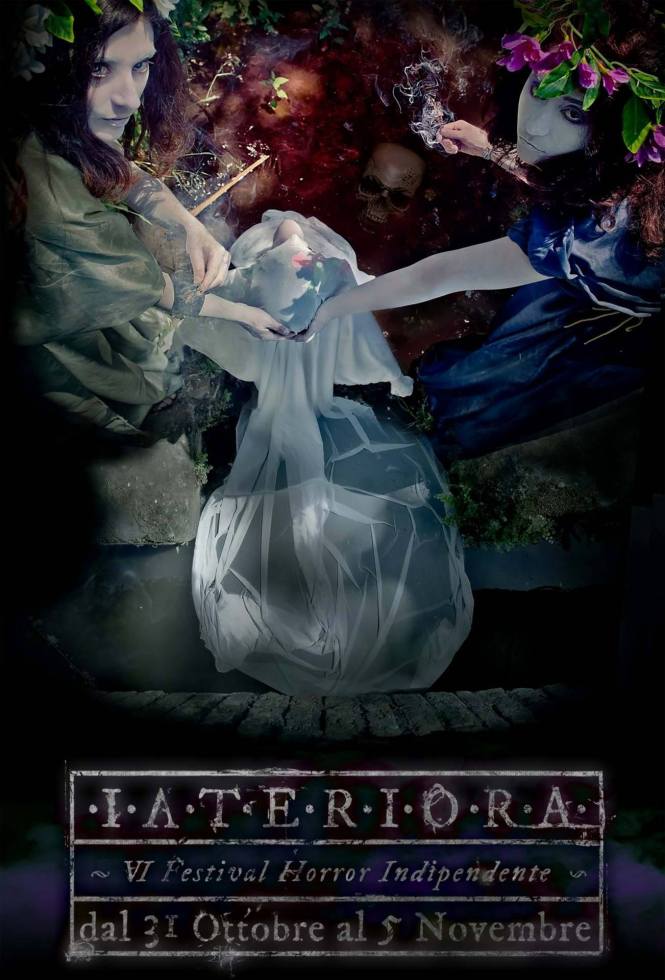

Il ritorno di Interiora, il Festival dell'Horror Indipendente

La VI edizione di Interiora – Mostra ciò che hai dentro apre i battenti e si preannuncia come la più importante, un passo in avanti rispetto alle rassegne precedenti. I bandi per partecipare a questo Festival multidisciplinare dedicato all'Horror Indipendente sono, infatti, ufficialmente aperti. Disponibili le sezioni Cinema, Arti audiovisive, Musica e Letteratura, mentre la selezione delle Arti performative è chiusa perché è stata effettuata su chiamata.

La rassegna, che quest'anno sarà realizzata con il contributo della Regione Lazio e con il sostegno del Comune di Roma e di Zètema, porterà tantissime novità, come dichiara Giulia Pellini, produzione esecutiva del Festival: "Quest'anno dal 31 ottobre al 2 novembre saremo allo spazio Factory del M.A.C.RO., all'interno dell'ex mattatoio di Testaccio e non potevamo immaginare una location più adatta! Mentre il Cinema, che si svolgerà dal 1 al 5 novembre, avrà a disposizione due sale della Città dell'Altra Economia".

In questa VI edizione continua il desiderio di Interiora di indagare un linguaggio espressivo capace di veicolare significati profondi. L'Horror è un genere spesso bistrattato ma che riesce come pochi altri a mescolare l'intrattenimento all'introspezione, il divertimento alla riflessione. Per questo verrà riproposta una panoramica dei migliori cortometraggi horror degli ultimi anni. Una competizione alla quale si affiancherà, grazie alla collaborazione con Kinoglazorama International e Penny Video, un'accurata selezione di lungometraggi internazionali: una seconda sala verrà interamente dedicata al "Michele De Angelis Horror Picture Show", una rassegna di film in 35 mm rari e introvabili.

A prescidnere dal cinema, il Festival si impegna a toccare tutte le arti. Oltre alla già menzionata selezione esterna al bando di opere performative che alternano video a live performance, tra le quali sarà previsto il progretto collettivo Santa Sangre, sono aperti un bando di Arti Audiovisive (videoarte, fotografia, fumetto, illustrazione, pittura scultura ecc...), che darà la possibilità ai selezionati di essere esposti in altri eventi di prestigio realizzati da C.A.R.M.A., e uno di Musica relativo a performance di gruppi musicali, solisti, cantautori, colonne sonore e musica sperimentale. Per quanto riguarda la Letteratura, il bando sarà aperto a breve e, grazie alla collaborazione con la casa editrice Cut up, prevederà la pubblicazione di un volume con le migliori opere pervenute, nonché la rappresentazione scenica di tali testi da parte di attori professionisti.

Il tema scelto per questa VI edizione è quello del Vaticinio. La chief curator del C.A.R.M.A., Veronica D'auria, parla di questa tematica, con la quale gli artisti saranno chiamati a confrontarsi, come di un "rituale ancestrale praticato in tutto il mondo ed in tutte le epoche in molteplici forme che nasce in relazione al bisogno atavico di conoscenza di fronte ad un futuro ignoto in un presente inquieto. La rivelazione giunge da un “oltre” mistico attraverso la ricerca di segni che indichino l’“ordine” delle cose, una trama da seguire fino a scorgere il futuro, e mediante la connessione con energie invisibili che svelano, attraverso il "canto del poeta”, accadimenti futuri.”.

Per visionare e partecipare ai bandi basta andare sul sito di Interiora.

Gli interessati dovranno mandare il materiale entro e non oltre il 15 settembre 2017, per permettere di dare il via alla selezione insindacabile della giuria. C'è ancora tempo per prendere parte alla manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale IMPULSI onlus, un'occasione che ogni artista appassionato di horror non dovrebbe lasciarsi scappare.

Carlo D'Acquisto 28/06/2017

Karawan Fest, la gioia dell'integrazione tra i cortili di Tor Pignattara

L'anima del Karawan Fest sta tutta nel sottotitolo che lo accompagna: il sorriso del cinema migrante. Poche parole chiave, ma essenziali per comprendere lo spirito di un festival unico nel suo genere. Il sorriso è quello dei bambini e dei ragazzi di seconda e terza generazione che abitano la periferia multietnica di Roma Est. Il cinema è quello delle otto commedie proiettate nei sei giorni di festival, dal 6 all'11 giugno. La migrazione sta nel soggetto di queste pellicole, tutte dedicate all'integrazione fra diverse culture, ma anche anche nello spostamento che il pubblico deve compiere per raggiungere i sei diversi cortili posizionati nei quartieri di Tor Pignattara e Pigneto.

Un festival itinerante, dunque, giunto ormai alla sua sesta edizione, che riesce ancora a compiere il suo ruolo cruciale nello scambio e nell'interazione culturale. Il mezzo utilizzato è il più semplice possibile, quello dell'arte per immagini, il cinema, medium trasversale che accomuna tutta il mondo pur mantenendo sempre un propria specifica riconoscibilità di nazione in nazione.

Otto commedie, otto diversi paesi di produzione (dall'Austria alla Romania, dalla Cina al Bangladesh), un numero indefinito di lingue che si mescolano in un melting pot stimolante dal quale traspaiono gli aspetti più buffi e divertenti dell'incontro-scontro tra culture. Perché ciò che emerge dalla vita quotidiana di questi quartieri, dove africani, orientali, medio-orientali vivono a stretto contatto con una manciata di italiani, è che l'integrazione non solo è possibile, ma è già effettiva. Al di là delle incomprensioni, delle rivalità, delle paure, il Karawan Fest porta avanti un messaggio che va oltre lo schermo, ma che si espande a macchia d'olio tutto intorno, in quei cortili dove artisti e spettatori, bambini e adulti, migranti e locali, condividono la stesso spazio, mangiano lo stesso cibo, respirano la stessa aria, ridono delle stesse battute.

Così è stato, ad esempio, mercoledì 7 giugno, secondo giorno di programmazione del festival. Ad accogliere gli spettatori, nel piccolo anfiteatro della Casa delle Arti e del Gioco del V Municipio, una rappresentazione di marionette per i più piccoli e, a seguire, un estratto dello spettacolo “Narramondo” della Asinitas Onlus, nel quale un gruppo di donne islamiche raccontano la propria esperienza di migranti, di donne e di madri in Italia e nel resto del mondo. Le stesse donne hanno poi offerto un variegato buffet con pietanze provenienti dai rispettivi paesi di origine, un modo piacevole e spontaneo di dare ospitalità al pubblico prima dell'evento clou della serata: la proiezione del film “300 Worte Deutsch” (300 parole in tedesco).

La pellicola è “una commedia scoppiettante sul conflitto culturale e sull'islamofobia dilagante in Europa”, che racconta la storia di un gruppo di “mogli turche” nel disperato tentativo di imparare le famigerate 300 parole tedesche per ottenere la cittadinanza in Germania. Eroina della storia è la giovane Lela, tedesca di origini turche, costretta dal padre tradizionalista Marc a improvvisarsi insegnante e che si troverà ben presto a fare i conti con un amore inatteso. Il film procede sui binari tracciati senza particolari scossoni, sfruttando gli stereotipi figli del conflitto culturale turco-tedesco per generare tante piccole gag apprezzabili anche da chi è esterno a tali dinamiche.

La presenza quantomai piacevole dell'attrice protagonista Pegah Ferydoni ha arricchito la parte conclusiva della serata, rispondendo alle domande degli spettatori nonostante il simpatico “disturbo” dell'appiccicosa figlioletta. L'intervento della Ferydoni, madre e migrante esattamente come le donne che l'hanno preceduta, rispecchia alla perfezione l'essenza del Karawan Fest. Chi più di lei, infatti, iraniana cresciuta a New York e trasferitasi in Germania, può rappresentare lo spirito itinerante, poliglotta e multiculturale di questa manifestazione. Uno spazio prolifico di interazioni che merita visibilità e attenzione e che, siamo sicuri, continuerà ad averne sempre più negli anni a seguire.

Carlo D'Acquisto 10/06/2017

"2night": un film romantico che punta all'essenzialità

Ridurre al minimo, a volte, è una scelta necessaria, se non la migliore. Il nuovo film di Ivan Silvestrini, "2night", nelle sale dal 25 maggio, prende la strada della semplicità e lo fa in maniera drastica, quasi rischiosa, senza mai guardarsi indietro.

Non si può parlare di questa pellicola, infatti, senza citare la particolare vicenda produttiva. "2night" è il remake dell'omonimo film Israeliano diretto da Roi Werner. Il concept che ha ispirato i produttori è tutto qui: un uomo e una donna in una macchina e una città che fa da sfondo. Un racconto romantico “tutto in una notte” che si caratterizza per il suo budget quasi insignificante. Un'opera sperimentale, dunque, che riduce al minimo i rischi economici ma che fa impennare quelli artistici. Silvestrini ha preso una sceneggiatura dal forte impianto teatrale e ha cercato di valorizzarla al meglio con gli strumenti del mestiere cinematografico. Trovare varietà e dinamismo in una narrazione tanto minimale è stata la vera sfida del regista. Ispirandosi alla lezione di Steven Knight, che con il suo "Locke" ha compiuto un'impresa molto simile, Silvestrini ha giocato con i limiti imposti dalla storia, girando attorno all'automobile e inquadrandola da tutte le possibili angolature.

Trovare varietà e dinamismo in una narrazione tanto minimale è stata la vera sfida del regista. Ispirandosi alla lezione di Steven Knight, che con il suo "Locke" ha compiuto un'impresa molto simile, Silvestrini ha giocato con i limiti imposti dalla storia, girando attorno all'automobile e inquadrandola da tutte le possibili angolature.

La maggior parte della responsabilità è sulle spalle dei due protagonisti e, per fortuna, la scelta del casting è stata particolarmente felice. Il vero punto di forza del film, infatti, sono proprio gli attori Matilde Gioli e Matteo Martari: belli, magnetici, riempiono lo schermo. Seppure i due non abbiano alle spalle studi specifici, le loro carriere sembrano essere in fase di lancio: la Gioli ha debuttato, nel migliore dei modi, nel 2014 con "Il capitale umano" per poi inanellare film e fiction uno dopo l'altra, mentre Martari è passato con sorprendente efficacia dalla carriera di modello (come dimostrano i suoi zigomi altissimi) a quella di attore, esordendo al cinema con "La felicità è un sistema complesso" per poi affermarsi in tv con la serie "Non uccidere". La loro presenza scenica e, soprattutto, la loro evidente alchimia sono gli ingredienti fondamentali senza i quali la scommessa di "2night" sarebbe stata sicuramente persa.

Poi c'è la città che fa da sfondo al loro incontro: Roma. La capitale viene raccontata dagli occhi di un romano (il regista) ma attraverso le voci di due attori del nord (lei milanese, lui veronese). Roma ha un ruolo attivo nella narrazione, più un'antagonista che una protagonista, che spinge avanti la storia con i suoi panorami mozzafiato e le sue stradine anguste, dove è impossibile trovare parcheggio. "2night" rappresenta, insomma, una vera e propria “dichiarazione d'amore” di Silvestrini alla città che lo ha cresciuto.

Il film comprime un'intera relazione in poche ore: lui incontra lei, si conoscono, si piacciono. La trama è questa e poco più. Non è un caso che i protagonisti non abbiano neanche un nome proprio o una caratterizzazione precisa. Di loro sappiamo lo stretto indispensabile: lei è una donna forte, autonoma, consapevole sessualmente ed emotivamente; lui è riservato, timido ma misteriosamente affascinante. Non ci serve altro. Perché per trasformare la loro storia nella storia di tutti noi è necessario ridurre i dettagli, correndo il rischio del generico.

"2night" ci racconta un prototipo quasi favolistico di storia d'amore: l'incontro vibrante tra due solitudini, che si incrociano nel caos di una discoteca per poi fondersi nel silenzio di una metropoli addormentata.

Il progetto è così semplice, lineare, genuino che si perdonano le sbavature di un ritmo rallentato e di una sceneggiatura non certo memorabile, lasciandoci un film dal carattere forte che persegue con lucidità e ottiene, infine, l'intento, tutt'altro che scontato, dell'essenzialità narrativa.

Carlo D'Acquisto 13/05/2017

Al teatro Brancaccio “La Vedova Allegra” va al Massimo

Dal Teatro Al Massimo di Palermo al Teatro Brancaccio di Roma il passo è breve. A prescindere dalla strana coincidenza per cui Brancaccio sia uno dei più (tristemente) celebri quartieri del capoluogo siciliano, "La Vedova allegra" è una produzione che sembra fatta apposta per approdare sul grande palcoscenico della capitale. La Compagnia di Operetta del teatro palermitano, infatti, non ha badato a spese, mettendo in scena un'opera dal fortissimo impatto spettacolare. Tre diverse scenografie (una per ogni atto), decine di costumi sforzosi e accurati, una piccola orchestra, quattro cantanti lirici, un corpo di ballo al completo, attori e comparse. Insomma una produzione di tutto rispetto per rendere omaggio all'operetta di Franz Lehár, una delle più apprezzate e rappresentate di sempre.

Il perno del progetto è Umberto Scida, regista e interprete istrionico, definito non a caso “il re dell'operetta”. La sua presenza è tanto forte da piegare al suo volere l'opera originale. Anche se, nella sostanza, la vicenda resta immutata, così come le musiche.

Siamo a Parigi ma quasi nessuno dei personaggi è francese, bensì sono i frequentatori connazionali dell'ambasciata Pontevedrina. Il barone Mirko Zeta tenta di trovare un nuovo marito compatriota alla ricchissima vedova Hanna Glawari per evitare che la sua fortuna milionaria venga estromessa dalla banca del piccolo stato di Pontevedro (Montenegro). Intorno a questa vicenda si intrecciano le solite questioni amorose ed equivoci di ogni sorta, tra donne “allegre” ma “oneste” e mariti ingenui e cornuti.

La differenza maggiore sta proprio nella centralità del personaggio di Niegus, interpretato, per l'appunto, dallo stesso Scida. Questo semplice impiegato è il braccio destro di Zeta, una sorta di Arlecchino, squattrinato, affamato e pasticcione, ma anche scaltro e opportunista. In questa versione, Niegus da personaggio secondario passa in primo piano, prendendo in mano i fili non solo della trama, ma dello spettacolo stesso.

All'inizio del secondo atto, addirittura, Scida si concede una lunga pausa in cui interrompe la narrazione, conversando con il pubblico, come un presentatore o un stand up comedian. e chiedendone la partecipazione. Un intermezzo spiazzante ma molto apprezzato dagli spettatori, una parentesi che dà nuova linfa all'intera opera e che avvalora con una inattesa ironia la parte finale dello spettacolo, che, fino al primo atto, non era mai uscito dai canoni.

Parti recitate, ballate e cantate si alternano sul palco con il giusto ritmo. Le celebri musiche di Lehár fanno cantare gli appassionati, gli intermezzi recitati fanno ridere i meno avvezzi alla materia e i balletti coreografati da Stefania Cotroneo lasciano indifferentemente incantati gli uni e gli altri. Un miscuglio che soddisfa un po' tutti, amalgamando con gusto elementi classici e moderni.

Carlo D'Acquisto 09/04/2017

"Ciao": Veltroni, attraverso il padre, ci dice quanto sia bravo Walter

FIRENZE – Potremmo cominciare con un “Bella Ciao” ma sarebbe troppo comunista come attacco. Allora avremo a disposizione nel cassetto un “Ciao, amore ciao” ma il festival dei fiori ci mette allergia. E allora rispolveriamo un “Bye bye baby” sensuale e vorticoso. Ma non è certo questo il caso nel quale sfoderarla. Lucio Dalla ci avrebbe risposto con un “Ciao, è la colpa di non so di chi”, criptico ed enigmatico come piaceva a noi, mentre Tiziano Ferro si dichiarava finalmente con straziante languitudine: “per dirti ciao, ciao! mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità, ciao e guarda con orgoglio chi sostiene anche le guerre che non può”. Di questo “Ciao” veltroniano a teatro avevamo redatto qua un articolo introduttivo, tra il serio e il faceto, sull'autore: https://www.recensito.net/teatro/ciao-walter-veltroni-firenze.html

La scena di questo “Ciao” (produzione Fondazione Teatro della Toscana; Teatro della Pergola mezza platea vuota e palchetti deserti in una delle ultime repliche), tratto dal libro omonimo di Walter Veltroni, ci ricorda quella, più profonda e intensa, del “Moby Dick” di Antonio Latella dove spiccava Giorgio Albertazzi-Capitano Achab furioso: tanti libri a impregnare la visuale, a chiudere nella cultura un ampio spazio di manovra. Un pianoforte dai mille piccoli tocchi sulla tastiera è la snervante coloritura e fioritura sottolineante che aleggia, serpeggia e arpeggia in sottofondo, a tratti disturbante, a volte per portare forzatamente alla commozione facile, a colmare i vuoti ingombranti, i silenzi spessi che la drammaturgia debole lascia aperti come fessure, come crepe che stridono. Il testo, appunto; la riduzione elaborata dallo stesso ex segretario Pd. Sta qui il difetto cruciale che, a valanga cala e cola a discapito della fruizione. Lo si capisce andando avanti che c'è qualcosa, un paradosso che non si lima ma che si acuisce con l'andare avanti della narrazione. Questo “Ciao” (con Massimo Ghini, signore della scena, e un Francesco Bonomo che ne esce vincitore, smart, fresco, con piglio lampante e pieno di luce, si prende a poco a poco il palco e la platea mangiandosela senza timori verso il divo che ha di fronte) rimane impantanato in una impasse imbarazzante tra l'essere una biografia, lecita e corretta, sul padre (morto quando il nostro Walter aveva solamente un anno) e il diventare quello che avrebbe dovuto essere nell'intento iniziale dell'autore, il confronto, immaginario e virtuale, sognante e fantastico, tra un figlio ormai sessantenne, e il padre, trentasettenne deceduto negli anni '50. Con i piani ribaltati, il figlio che potrebbe fare, non per anagrafe ma per età raggiunta, il padre a suo padre.

Il testo, appunto; la riduzione elaborata dallo stesso ex segretario Pd. Sta qui il difetto cruciale che, a valanga cala e cola a discapito della fruizione. Lo si capisce andando avanti che c'è qualcosa, un paradosso che non si lima ma che si acuisce con l'andare avanti della narrazione. Questo “Ciao” (con Massimo Ghini, signore della scena, e un Francesco Bonomo che ne esce vincitore, smart, fresco, con piglio lampante e pieno di luce, si prende a poco a poco il palco e la platea mangiandosela senza timori verso il divo che ha di fronte) rimane impantanato in una impasse imbarazzante tra l'essere una biografia, lecita e corretta, sul padre (morto quando il nostro Walter aveva solamente un anno) e il diventare quello che avrebbe dovuto essere nell'intento iniziale dell'autore, il confronto, immaginario e virtuale, sognante e fantastico, tra un figlio ormai sessantenne, e il padre, trentasettenne deceduto negli anni '50. Con i piani ribaltati, il figlio che potrebbe fare, non per anagrafe ma per età raggiunta, il padre a suo padre.

Ma come vivreste, se vi fosse concessa un'ora di tempo da passare con vostro padre che non avete mai conosciuto a sessant'anni dalla sua scomparsa? Forse parlando di  cose intime, minime, piccole, personali, leggere, commosse. Qui invece, viene fuori tutta la voglia di personalismo, aneddotica, citazionismo, personaggismo, situazionismo, autoreferenzialismo, del nostro uomo. Incontri il padre per la prima volta e ne viene fuori un dialogo freddo (il problema di fondo è proprio la scrittura piatta) come tra un biografo e un personaggio famoso, molto formale, ma fintamente caldo e amorevole, molto impostato, un dialogo tra un ufficio stampa e l'artista, con l'uno che ricordava all'altro le sue imprese (il padre era giornalista Rai e radiofonico agli albori della tv) e l'altro che le conferma, aggiunge particolari al raccolto, con l'altro ancora che annuisce. Praticamente si raccontano cose che il padre ha vissuto, e quindi sa e conosce, e che il figlio sa e conosce a menadito perché le ha lette, viste nei video d'epoca, le ha sentire raccontare mille volte dagli amici del genitore.

cose intime, minime, piccole, personali, leggere, commosse. Qui invece, viene fuori tutta la voglia di personalismo, aneddotica, citazionismo, personaggismo, situazionismo, autoreferenzialismo, del nostro uomo. Incontri il padre per la prima volta e ne viene fuori un dialogo freddo (il problema di fondo è proprio la scrittura piatta) come tra un biografo e un personaggio famoso, molto formale, ma fintamente caldo e amorevole, molto impostato, un dialogo tra un ufficio stampa e l'artista, con l'uno che ricordava all'altro le sue imprese (il padre era giornalista Rai e radiofonico agli albori della tv) e l'altro che le conferma, aggiunge particolari al raccolto, con l'altro ancora che annuisce. Praticamente si raccontano cose che il padre ha vissuto, e quindi sa e conosce, e che il figlio sa e conosce a menadito perché le ha lette, viste nei video d'epoca, le ha sentire raccontare mille volte dagli amici del genitore.

L'escamotage del padre (pare quello di Amleto) che torna evocando la propria presenza, sembra appunto un appiglio per continuare a parlare di sé, o meglio di trattare la figura del padre attraverso l'incontro con se stesso. Sarebbe stato più rispettoso farne una biografia invece che mettere due personaggi (che poi sono uno solo; piacerebbe a tutti essere interpretati sulla scena dal bel Ghini) allo specchio che si rimpallano le stesse vecchie, trite notizie che tutti noi possiamo recuperare da internet. Sciorinarsi a vicenda le proprie gesta eroiche (il tutto basato più che altro sul lato professionale, non familiare; la madre, ad esempio, citata solo di striscio) il proprio curriculum (con buona pace del centrocampista-ministro Poletti). Come essere invitati a cena a casa di quegli amici che immancabilmente poi, a fine serata, tirano fuori il proiettore e ti ammorbano con le diapositive, con relative didascalie e spiegazioni con battute che capiscono solo loro, delle loro recenti fighissime, ma per noi poco interessanti, vacanze.

Insopportabile poi le parti dove Ghini-Veltroni legge stralci del libro di Veltroni, riadattato per il teatro da Veltroni (Freud con questi sdoppiamenti ci sarebbe andato a nozze) e  banale il continuo ricorso (la regia di Piero Maccarinelli è “telefonata” e prevedibile come un tiro da fuori area in alleggerimento; ah, in sala c'era Marco Tardelli, l'urlo Mundial '82) e l'utilizzo dei video d'epoca con immagini in bianco e nero e la voce fuori campo impostata a ricordare momenti storici della nuova e giovane Repubblica italiana, non con l'intento di riportare alla memoria il Polesine, Superga, Coppi, Bartali o Togliatti, ma solo, in qualche modo, per farci vedere e sentire quanto il giovane Walter tuttologo (e i suoi dolori goethiani e foscoliani) fosse preparato sull'argomento. Come un'interrogazione scolastica. Un modo come un altro per emergere, per continuare a far parlare di sé.

banale il continuo ricorso (la regia di Piero Maccarinelli è “telefonata” e prevedibile come un tiro da fuori area in alleggerimento; ah, in sala c'era Marco Tardelli, l'urlo Mundial '82) e l'utilizzo dei video d'epoca con immagini in bianco e nero e la voce fuori campo impostata a ricordare momenti storici della nuova e giovane Repubblica italiana, non con l'intento di riportare alla memoria il Polesine, Superga, Coppi, Bartali o Togliatti, ma solo, in qualche modo, per farci vedere e sentire quanto il giovane Walter tuttologo (e i suoi dolori goethiani e foscoliani) fosse preparato sull'argomento. Come un'interrogazione scolastica. Un modo come un altro per emergere, per continuare a far parlare di sé.

E inoltre: il padre, come detto scomparso negli anni '50, scende sulla terra (molti troppi sorrisi ammiccanti a chiudere e chiosare ogni frase piaciona, crediamo su indicazioni della regia molto charmant e troppo pennellata) e si mette davanti ad un Mac (la mela luminosa fa bella presenza di sé) e non chiede che cosa sia quell'oggetto misterioso. L'uso dei microfoni poi allontana, distoglie, renda la voce fredda, la appiattisce, le toglie quel calore essenziale a trasmettere, attraverso la parola, quell'umanità, quella pasta di cui abbiamo bisogno recandoci a teatro dove non serve la perfezione ma conta quel che hai da regalare al pubblico. Ne viene fuori un bignametto, e calibrato e costruito neanche così bene, dove alla fine ci ricordiamo di Sordi e Totò, di Gene Kelly e Mike Bongiorno, vip che sovrastano e schiacciano un incontro che avrebbe potuto aprire crepe di bellezza (sarebbe bello un racconto in teatro di Veltroni monologhista, allora sì, forse, uscirebbe qualcosa di meno patinato). Parte il sermone ecumenico, il corteo di parole, l'arringa dal pulpito. Questo è l'incontro tra Walter Veltroni e Walter Veltroni travestito, male, dal padre. E poi, quattro finali sono davvero eccessivi: l'abbraccio, il funerale, l'uscita di scena del padre ed infine, finalmente, Veltroni che legge la fine del suo libro. Amen.

indicazioni della regia molto charmant e troppo pennellata) e si mette davanti ad un Mac (la mela luminosa fa bella presenza di sé) e non chiede che cosa sia quell'oggetto misterioso. L'uso dei microfoni poi allontana, distoglie, renda la voce fredda, la appiattisce, le toglie quel calore essenziale a trasmettere, attraverso la parola, quell'umanità, quella pasta di cui abbiamo bisogno recandoci a teatro dove non serve la perfezione ma conta quel che hai da regalare al pubblico. Ne viene fuori un bignametto, e calibrato e costruito neanche così bene, dove alla fine ci ricordiamo di Sordi e Totò, di Gene Kelly e Mike Bongiorno, vip che sovrastano e schiacciano un incontro che avrebbe potuto aprire crepe di bellezza (sarebbe bello un racconto in teatro di Veltroni monologhista, allora sì, forse, uscirebbe qualcosa di meno patinato). Parte il sermone ecumenico, il corteo di parole, l'arringa dal pulpito. Questo è l'incontro tra Walter Veltroni e Walter Veltroni travestito, male, dal padre. E poi, quattro finali sono davvero eccessivi: l'abbraccio, il funerale, l'uscita di scena del padre ed infine, finalmente, Veltroni che legge la fine del suo libro. Amen.

“Ciao” perde la grande occasione, trasversale, di un bell'incrocio narrativo di un figlio che riabbraccia il padre, cosa che vorrebbero fare chi lo ha perso come chi non ha mai avuto un rapporto con il genitore, facendolo diventare una lezioncina di ciò che Walter ha imparato di Vittorio, chiudendo l'orizzonte a imbuto su una piccola vicenda invece che allargarla universalmente. Una piece che non sposta niente e nessuno, che non ci apre alcuna visuale. “Ciao” non parla a tutti noi (cosa che dovrebbe fare il teatro) ma ci dice quanto Veltroni senior sia stato bravo e quanto Veltroni junior sia stato bravissimo. Leggermente autoreferenziale. Leggermente.

Tommaso Chimenti 01/04/2017

Quando diremo “Ciao” a Veltroni?

FIRENZE – Doveva andare in Africa a fare volontariato una volta lasciata la politica. Del Walter Veltroni sindaco di Roma si ricordano più le sue continue e infinite foto con Totti, che ha pure sposato, che i provvedimenti presi per la città. No, invece l'approvazione del nuovo piano regolatore che ha permesso ai costruttori edili di edificare settanta milioni di metri cubo di cemento ce la ricordiamo. Alemanno sostenne che Walter aveva lasciato il debito pubblico della Capitale ad 8 miliardi di euro. Ma anche la Notte bianca e la Festa del Cinema. Luccichini quando i problemi veri di Roma sono ben altri. Poi questo Paese ripulisce, santifica, certifica, consacra, perdona, soprattutto scorda, dimentica. Tu chiamale, se vuoi, rimozioni. Che se riporti alla memoria allora sei un fazioso, un acido, un arcigno detrattore. “È un cattivo travestito da buono. Persegue con ferocia i suoi obiettivi”, ne ha scritto Claudio Velardi.

pubblico della Capitale ad 8 miliardi di euro. Ma anche la Notte bianca e la Festa del Cinema. Luccichini quando i problemi veri di Roma sono ben altri. Poi questo Paese ripulisce, santifica, certifica, consacra, perdona, soprattutto scorda, dimentica. Tu chiamale, se vuoi, rimozioni. Che se riporti alla memoria allora sei un fazioso, un acido, un arcigno detrattore. “È un cattivo travestito da buono. Persegue con ferocia i suoi obiettivi”, ne ha scritto Claudio Velardi.

Ricordiamo la sua passione juventina e il pamphlet sulla tragedia dell'Heysel (trentanove morti schiacciati tra le fila della tifoseria che parteggiava per il casato Agnelli, con la squadra di Platini che vince, e festeggia pure a braccia alzate sotto la curva, nonostante sapesse dei morti, con un rigore fuori area di due metri) che poi diede frutto anche ad una piece teatrale (in scena Francesco Murgo). Il titolo sembra il succo amaro, la sinossi acida, il riassunto stropicciato dalla storia d'Italia: “Quando cade l'acrobata, entrano i clown” che ha del  ridicolo, del tragico, del triste, del colorato, dell'estro e della malinconia eterna italica. Ci hanno fregato, e per sempre saecola saeculorum, i panem et circenses. “A me m'ha rovinato la guera”, lanciava le sue molotov dialettiche Petrolini. “Veltroni è un elencatore di luoghi comuni. Parla di cose che non sa. Cita libri che non legge. È un anglista che non conosce l’inglese. Un buonista senza bontà. Un americano senza America. Un professionista senza professione”, ha annotato Giampaolo Pansa.

ridicolo, del tragico, del triste, del colorato, dell'estro e della malinconia eterna italica. Ci hanno fregato, e per sempre saecola saeculorum, i panem et circenses. “A me m'ha rovinato la guera”, lanciava le sue molotov dialettiche Petrolini. “Veltroni è un elencatore di luoghi comuni. Parla di cose che non sa. Cita libri che non legge. È un anglista che non conosce l’inglese. Un buonista senza bontà. Un americano senza America. Un professionista senza professione”, ha annotato Giampaolo Pansa.

Vediamo un po' chi è Veltroni, spirito che aleggia sullo Stivale, da diversi decenni. Tra qualche anno ai bambini per farli dormire diranno: “Guarda che sennò arriva Veltroni, eh!”. Figlio di un dirigente Rai e della figlia dell'ambasciatore jugoslavo in Vaticano. Si comincia bene: comunisti e cattolici. Bocciato al Liceo Tasso di Roma. Deputato a poco più di trent'anni (sei legislature), nominato direttore dell'Unità (in allegato c'erano gli album Panini o il Vangelo) soltanto con in tasca la tessera di giornalista pubblicista, è stato segretario Ds poi Pd. Mai gli è riuscita la mossa per diventare premier. Cineasta con i documentari “Quando c'era Berlinguer” con interviste da Napolitano a Jovanotti, e di “I bambini sanno” con un vago tentato sentore pasoliniano. E' sia Cavaliere al Merito come Ufficiale della Legion d'Onore francese. Ha doppiato Rino Tacchino nella versione italiana di “Chicken Little” della Disney. Un uomo per tutte le stagioni che si rifà, come stampo e come idea, un po' ad Obama un po' ad Al Gore, Hollywood e Kennedy, spruzzate di Don Milani. Pasolini e Mike Bongiorno e il citazionismo spinto all'ennesima potenza. “Uno strano miscuglio di discorsi rivoluzionari e pratiche perbeniste, slanci e sciatterie, avventure ideali e telefonate alla mamma”, ha appuntato Massimo Gramellini. Di Veltroni ricordiamo Guzzanti che fa Veltroni.

d'Onore francese. Ha doppiato Rino Tacchino nella versione italiana di “Chicken Little” della Disney. Un uomo per tutte le stagioni che si rifà, come stampo e come idea, un po' ad Obama un po' ad Al Gore, Hollywood e Kennedy, spruzzate di Don Milani. Pasolini e Mike Bongiorno e il citazionismo spinto all'ennesima potenza. “Uno strano miscuglio di discorsi rivoluzionari e pratiche perbeniste, slanci e sciatterie, avventure ideali e telefonate alla mamma”, ha appuntato Massimo Gramellini. Di Veltroni ricordiamo Guzzanti che fa Veltroni.

Beppe Grillo lo ha definito: “Il miglior alleato di Berlusconi”. Forattini lo disegnava come un bruco verde. I salotti, la paciosità, la pazienza, quel buonismo diffuso, quel buonvolontarismo che molto spesso finisce in una bolla di sapone al sapor di tanto fumo senz'arrosto, quel rimpastare, facendosi vedere dalla parte giusta, senza andare mai  veramente fino in fondo, quell'essere scomodo ma solo nelle dichiarazioni d'intenti. W il compromesso ecumenico, affermare un concetto e poi includere subito dopo, aprire una possibilità, anche al suo opposto. Uno svolazzare leggero da colibrì che raramente ha affondato la stilettata. Non ha fatto il servizio militare in anni in cui, i settanta, o andavi a fare il Car a urlare “Lo giuro” o obiettavi con il rischio di visitare Gaeta. Privilegi. Mai laureato. Accomodante, benevolo, mansueto. Lo avevano proposto alla presidenza della Lega Calcio. Panta rei. Tutto scorre, ma tutto torna anche. “Il veltronismo, con i suoi romanzi, i suoi musei, le sue foto accattivanti, i suoi cd e dvd alla moda solidale, i suoi “villaggi della pace” e i suoi “parchi della memoria”, e poi con gli artisti e gli sportivi disabili, gli ex deportati, gli eroi senegalesi, gli ultrà pentiti, le donne minacciate di lapidazione, i vecchietti

veramente fino in fondo, quell'essere scomodo ma solo nelle dichiarazioni d'intenti. W il compromesso ecumenico, affermare un concetto e poi includere subito dopo, aprire una possibilità, anche al suo opposto. Uno svolazzare leggero da colibrì che raramente ha affondato la stilettata. Non ha fatto il servizio militare in anni in cui, i settanta, o andavi a fare il Car a urlare “Lo giuro” o obiettavi con il rischio di visitare Gaeta. Privilegi. Mai laureato. Accomodante, benevolo, mansueto. Lo avevano proposto alla presidenza della Lega Calcio. Panta rei. Tutto scorre, ma tutto torna anche. “Il veltronismo, con i suoi romanzi, i suoi musei, le sue foto accattivanti, i suoi cd e dvd alla moda solidale, i suoi “villaggi della pace” e i suoi “parchi della memoria”, e poi con gli artisti e gli sportivi disabili, gli ex deportati, gli eroi senegalesi, gli ultrà pentiti, le donne minacciate di lapidazione, i vecchietti rallegrati da Totti, i dipendenti comunali in permesso per volontariato, i barboni massacrati e poi premiati per il loro coraggio civico”, ha vergato Filippo Ceccarelli.

rallegrati da Totti, i dipendenti comunali in permesso per volontariato, i barboni massacrati e poi premiati per il loro coraggio civico”, ha vergato Filippo Ceccarelli.

“Ciao” è lo spettacolo teatrale tratto dall'omonimo libro. Un padre e un figlio. Massimo Ghini ha già nella sua carriera interpretato dei politici: in “Compagni di scuola” di Verdone era un onorevole feroce, in “Zitti e mosca” stava sullo sfondo al passaggio dalle Feste de l'Unità al divertimentificio attuale. Che Ciao è internazionale, dalla Russia al Perù, dall'Australia alla Finlandia, come pizza, spaghetti e mafia. La capiscono tutti. “Ciao” deriva dal termine “schiavo” in veneziano: sono schiavo vostro che con le varie elisioni ha portato a questa forma contratta. Che poi ciao sta nell'incontro come nel commiato, nell'arrivo come nell'arrivederci. Schiavi di Veltroni e del veltronismo. Ciao ci dice Walter sempre sorridente, affabile e placido, nei suoi nei (meno di Vespa e Renzi) nel suo doppiomento per alcuni rassicurante, quasi a benedirci con un buffetto e una parola quieta per tutti. E noi che ancora non lo abbiamo detto a lui. Moriremo cattocomunistidemocristiani, dicendo amen a voce alta e il pugno chiuso nascosto dentro l'eskimo, il segno della croce nei momenti di paura e la bestemmia sottovoce in canna.

Tommaso Chimenti 21/03/2017

"L'uomo nel diluvio": se Noè oggi avesse trent'anni, annegherebbe

SCANDICCI – “Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio che sarebbe dovuto, o quello che spetta di diritto, cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio niente del minimo”, Michele, il ragazzo di Udine suicidatosi a febbraio; la lettera integrale la trovate qua: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/07/la-lettera-prima-del-suicidio-michele-30-anni-questa-generazione-si-vendica-del-furto-della-felicita/3374604/

Diluviano le gocce come le lacrime. Si aprono le acque del sentimento, della riflessione, della commozione. Si piange perché ce l'abbiamo finalmente fatta e in fondo non ci si sperava potesse più accadere, si piange perché, per  l'ennesima volta, non ce l'abbiamo fatta come le mille altre volte precedenti. Siamo tutti “L'uomo nel diluvio” (visto al Teatro Studio scandiccese, ex feudo Krypton, ora chiamato “Mila Pieralli”) perennemente marginali facciamo pendant con l'arredamento, siamo numeri per le statistiche, massa allo stadio, chilometri di code. Poco altro. In questa storia ci sono tre elementi, biblici e di riscatto, di piccole vittorie, cadute e risalite: il parallelismo tra Noè e il protagonista (lo stesso Valerio Malorni, autore insieme a Simone Amendola) con Berlino sullo sfondo, panacea di tutti i mali, Sacro Graal del Messia Merkel, Terra Promessa che non esaudisce né esaurisce tutti i desideri ma almeno quello della sostenibilità e vivibilità lo soddisfa.

l'ennesima volta, non ce l'abbiamo fatta come le mille altre volte precedenti. Siamo tutti “L'uomo nel diluvio” (visto al Teatro Studio scandiccese, ex feudo Krypton, ora chiamato “Mila Pieralli”) perennemente marginali facciamo pendant con l'arredamento, siamo numeri per le statistiche, massa allo stadio, chilometri di code. Poco altro. In questa storia ci sono tre elementi, biblici e di riscatto, di piccole vittorie, cadute e risalite: il parallelismo tra Noè e il protagonista (lo stesso Valerio Malorni, autore insieme a Simone Amendola) con Berlino sullo sfondo, panacea di tutti i mali, Sacro Graal del Messia Merkel, Terra Promessa che non esaudisce né esaurisce tutti i desideri ma almeno quello della sostenibilità e vivibilità lo soddisfa.

Una narrazione a blocchi, più vicino alla performance (costruzione nella quale sono riscontrabili svariati difetti di amalgama tra le parti slegate e “incollate”), a strappi, a patchwork, un assemblaggio partendo dallo spicchio centrale sospeso, come crocifisso sopra un altare ipotetico e visionario, immateriale e invisibile, che pare sorriso sdentato o, appunto, nave (siamo ancora al paragone emigranti italiani – migranti africani?) o Arca per la salvezza, i video, i racconti personali, canzoni sparatissime, una lettera-confessione, la lettura di una recensione di un critico tedesco allo stesso spettacolo al quale stiamo assistendo. Potremmo dire, e racchiudere il tutto in una sola parola: autoreferenziale. Ma, d'altro canto, cosa c'è di più urgente della propria biografia?

“La fantasia è un posto dove ci piove dentro” (Italo Calvino).

Quella di Malorni (a tratti, lateralmente, marginalmente, viene alla mente, vedendolo in azione, Ascanio Celestini, sarà per la foga, sarà per il romanesco da guerriglia urbana) è un vivido ragionamento (teatro povero) sanguigno e sofferto, sull'emigrazione dei ragazzi italiani in giro per l'Europa per cercare lavoro, quello stesso lavoro (peggio ancora se è di un'occupazione artistica, creativa o letteraria che si tratta) che in Italia o non c'è o viene affidato ad altri per altri canali, tutto compresso e sporcato da politica, burocrazia, antimeritocrazia, affarismo, nepotismo, mafie. Un po' di luoghi comuni però spruzzati qua e là ci stanno sempre bene a rimpolpare il discorso di precariato ed emigrazione.

“Amo la pioggia, lava via le memorie dai marciapiedi della vita” (Woody Allen).

Ma l'acqua ritorna potente nel discorso di Malorni, l'acqua pulisce e distrugge, dà da bere e scava; l'andare alla deriva sembra essere l'unica via d'uscita, l'annegare è una solida possibilità o, al limite, galleggiare in attesa dello tsunami. Nessuna programmazione, tutto è gestito dal caso e dal caos, aspettando, molte vite inutilmente, che il vento cambi rotta. L'Italia affonda nella merda come già avevano detto in teatro Scimone e Sframeli con il loro “Pali”. Non si può che essere solidali con questa fioritura colorita di rabbia e desolazione che il monologhista mette sulla scena, la sua verve castrata dagli eventi ma non atterrita completamente, la sua energia come cane alla catena che si sfiata fino all'afonia. Il suo è un urlo teatrale ma anche generazionale, sociale ma anche geo-politico di un sistema (quello capitalista come quello teatrale, soprattutto quello under 35, che tende a far sopravvivere e non a vivere degnamente) che ha fallito e si è mangiato le ultime due infornate di giovani con tante belle speranze, lauree, master e competenze che, una volta fuori dalla scuola e gettati nel mondo, si sono ritrovati porte in faccia, destini sbarrati, ad elemosinare un co.co.co, un call center, l'obolo di un voucher senza contributi né malattia né ferie né maternità, accattonando l'ennesimo stage non pagato “ma almeno è un modo per restare nel mercato, per cercare visibilità”. “Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime” (Charles Chaplin).

“Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime” (Charles Chaplin).

Se in Europa il tasso di disoccupazione giovanile è del 22%, in Italia abbiamo appena sfondato il tetto del 40%: evidentemente c'è qualcosa che non va, o che va peggio nello Stival tricolore rispetto ad altre nazioni. Sarà stato l'euro ad affossarci, sarà la corruzione, tumore che pare inestirpabile dal nostro dna, saranno i nodi della politica sporca e del malaffare, sarà la mancanza di infrastrutture adeguate. Le piaghe sono putrescenti, anche gli eterni ottimisti vacillano, il partito dei rassegnati avanza, mentre il debito pubblico aumenta esponenzialmente. Il mito di Berlino (palliativo, placebo per i sintomi ma non certo cura), città fredda e nuova, dove, come dice Malorni (allievo di Mario Scaccia), si può tranquillamente sopravvivere ma non è la soluzione a tutti i problemi (puoi fare il cameriere e altri mille lavoretti interinali ma difficilmente se hai studiato da ingegnere farai l'ingegnere). Per i nostri trentenni (ma anche quarantenni) è sempre troppo presto fin quando non diventerà troppo tardi: “Il problema non è il diluvio ma la nebbia”. Non si vedono spiragli, zero fessure, poco ossigeno.

“C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo” (Fabrizio De André, “Il Bombarolo”).

Parole schiette quelle di Malorni (piaciute sia alla giuria del Premio “In-box” '14 che a quella di “Scenario”) che però un po' si perdono nel raffronto e continuo paragone tra il Bel Paese, che evidentemente non lo è più, e la grigia Berlino tratteggiata come paradisiaca meta. E l'attore romano, infine, fa addirittura analisi direttamente in scena del suo stesso spettacolo e anzi, dando un colpo anche, già che ci siamo, alla “casta” dei giornalisti, soprattutto quelli teatrali (i più pericolosi e perniciosi), ci dice, lo dice alla critica paludata, come si scrive una vera recensione leggendoci (tutta!!!) quella uscita su Der Spiegel. Non siamo certo del partito di quelli che, se Saviano attacca l'Italia, allora Saviano non è patriottico ma augurarci un futuro da berlinesi non so se sia un auspicio positivo o una fattura di malocchio. “Berlino, ci son stato con Bonetti, era un po' triste e molto grande però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande” (Lucio Dalla, “Disperato erotico stomp”).

Tommaso Chimenti 21/02/2017

"Gli uccelli migratori": è l’imprinting che fa di un uovo un uomo felice

FIRENZE – “Mi sento responsabile appena un uomo posa il suo sguardo su di me” (Fëdor Dostoevskij).

“Abbiate il coraggio di posare la vostra mano nel buio, per portare un’altra mano nella luce” (Norman B. Rice).

Esiste uno stato che è quello del restare, ed uno che è quello dell'andare. In mezzo una patina, un'ombra, un sottile ricamo, un imene leggerissimo e soffice, osmosi intangibile, come l'onda che giunge a riva e prima di tornare indietro verso altri flutti e correnti, si ferma, soppesa, sta, in bilico. Come la punta massima, l'altezza dove arriva la bambina sull'altalena, immobili i suoi capelli senza gravità nel cielo, prima di scendere giù con le sue gambette e i calzettoni arrotolati. La penna di Francesco Lagi (gran bella realtà la compagnia Teatrodilina: “Zigulì”, “Banane”, “Le vacanze dei Signori Lagonia”) in questo “Gli uccelli migratori” fotografa e solca questo attimo, quel momento dove tutto lasciava supporre che le cose scivolassero verso la sua normalità, prosecuzione di un passato vicino e recente e consolatorio e conservatore, ed invece, inspiegabilmente, senza nessun cenno d'avviso, vira, si sposta, corre verso altre direzioni. Bloccare lo strappo, fare la slow motion del crack, il rallenty sulla caduta prima dell'atterraggio quando ancora il volto è disteso ma una ruga premonitrice precede la sbucciatura sulle ginocchia.

verso altri flutti e correnti, si ferma, soppesa, sta, in bilico. Come la punta massima, l'altezza dove arriva la bambina sull'altalena, immobili i suoi capelli senza gravità nel cielo, prima di scendere giù con le sue gambette e i calzettoni arrotolati. La penna di Francesco Lagi (gran bella realtà la compagnia Teatrodilina: “Zigulì”, “Banane”, “Le vacanze dei Signori Lagonia”) in questo “Gli uccelli migratori” fotografa e solca questo attimo, quel momento dove tutto lasciava supporre che le cose scivolassero verso la sua normalità, prosecuzione di un passato vicino e recente e consolatorio e conservatore, ed invece, inspiegabilmente, senza nessun cenno d'avviso, vira, si sposta, corre verso altre direzioni. Bloccare lo strappo, fare la slow motion del crack, il rallenty sulla caduta prima dell'atterraggio quando ancora il volto è disteso ma una ruga premonitrice precede la sbucciatura sulle ginocchia.

E c'è gioia mista a terrore, lo spavento del burrone, dell'ignoto, dello sconosciuto. Ed è un momento di passaggio anche quello che Lagi flasha con il suo obbiettivo con i suoi “Uccelli” (visto al Teatro delle Spiagge, spazio sempre pronto ad intercettare nuovi validi modi di fare drammaturgia contemporanea), storia (storie, anzi) sospesa e pennellata tra un surreale possibile e un irreale credibile. Storie di solitudini e ricerca di vicinanza, come se avessero confuso il positivo e il negativo alle calamite. Molti atomi (maschili) ruotano attorno al nucleo (femminile). E' la donna che dà la vita, che genera, che porta doni alla terra.

Sembra di stare in una casa nel bosco, quasi Heidi, Casa nella Prateria o Cappuccetto rosso, tutt'attorno una foresta (ci ha ricordato l'impianto metaforico sia del “Sentiero dei passi pericolosi” di Michel Marc Bouchard o “Una pura formalità”, pellicola di Giuseppe Tornatore) di salici piangenti, di garze di mummie a calare al suolo, di bende sporche di ferite mal cicatrizzate (e qui in sottofondo non ci starebbe male “Scar tissue” dei Red Hot Chili Peppers) tra le quali fare zig zag e slalom, come tra i problemi e gli ostacoli che la vita, che è un continuo bivio da prendere, da selezionare, ti pone davanti. Una scrittura fluida e ben articolata che va dalla concretezza della ragazza rimasta incinta (Anna Bellato, metronomo della  scena), al nuvoloso e pannoso del fratello professore che sta scrivendo e correggendo lo stesso romanzo da dieci anni (Mariano Pirrello, tira fuori tutta la sua carica zen placida, tra le righe, tra il non detto), dal vacillante ingegnere che ha saputo solo il giorno prima di stare per diventare padre ma che vede la propria fine vicina (Francesco Colella, una certezza affidabile e generosa), al trasognante del cercatore di uccelli, un San Francesco moderno che parla ai volatili (bella scoperta Leonardo Maddalena). E i pennuti non sono altro che i sogni che si spostano, oppure l'essere umano che, se non sta più bene in una certa situazione, deve cambiare strada e rotta, invece di incaponirsi testardamente, incancrenirsi alla ricerca di una soluzione che nella maggior parte dei casi non esiste.

scena), al nuvoloso e pannoso del fratello professore che sta scrivendo e correggendo lo stesso romanzo da dieci anni (Mariano Pirrello, tira fuori tutta la sua carica zen placida, tra le righe, tra il non detto), dal vacillante ingegnere che ha saputo solo il giorno prima di stare per diventare padre ma che vede la propria fine vicina (Francesco Colella, una certezza affidabile e generosa), al trasognante del cercatore di uccelli, un San Francesco moderno che parla ai volatili (bella scoperta Leonardo Maddalena). E i pennuti non sono altro che i sogni che si spostano, oppure l'essere umano che, se non sta più bene in una certa situazione, deve cambiare strada e rotta, invece di incaponirsi testardamente, incancrenirsi alla ricerca di una soluzione che nella maggior parte dei casi non esiste.

Tutto ruota attorno a questa nascita, né cercata né voluta, ma adesso benedetta. Questo “uovo” nella pancia della ragazza è la spinta per un nuovo inizio, per tutti, la prima pietra miliare di una nuova costruzione, linfa per queste vene chiuse dentro destini che sembravano inamovibili. E la vita è femmina, non ci sono dubbi. Gli uomini (“Tre uomini e una culla”, “Tre uomini e una gamba”) sono apprensivi, la assillano, le stanno attorno, la soffocano, vogliono prendere, succhiarle quella vita che loro non riusciranno mai a portare in grembo. L'equilibrio sta per rompersi, per andare in frantumi come il calcare del guscio alla schiusa. E il bambino (anzi, non poteva che essere una bambina) è quella crepa salvifica, quell'hurrà, quell'olè da gridare in aria, alle nuvole, agli stormi che passano e a volte oscurano, ma solo per un attimo, il sole: “La paura degli uccelli di buttarsi nel vuoto e imparare a volare”. E' un ricominciare, la nascita, un nuovo inizio per tutti, un brindisi alla vita.

“Migrano gli uccelli emigrano con il cambio di stagione giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare” (Franco Battiato, “Gli uccelli”).

Tommaso Chimenti 12/02/2017

Specchio delle mie brame, chi è la miglior under 35 del reame?

ROMA - “Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi, Signori, davanti ad una donna”. Lo scrive William Shakespeare. Lo stesso che vergò con l'inchiostro “Chi dice donna dice danno”, ma questo è un altro discorso. Nessuna quota rosa da invocare. Qui parliamo di donne già emerse nell'ambito teatrale, attrici under 35 da segnalare, supportare.

Il “Premio Virginia Reiter”, alla dodicesima edizione, nel ventunesimo anno (la prima fu nel '95; in principio era biennale), tra Modena e Roma, è dedicato alla memoria dell’attrice emiliana che ad inizio Novecento fu la prima a “fare ditta” in un mondo prettamente maschile come quello del palcoscenico. Contemporanea della Duse, fece tournée mondiali, ed era apprezzata per la voce. Il premio vuole valorizzare una giovane attrice italiana, un'attrice in ambito europeo, e un premio alla carriera. Il tutto declinato al femminile: “Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini” (Joseph Conrad).

Il "Premio come miglior attrice europea" è andato ad Antonia Truppo che evidentemente fa diventare oro tutto quello che tocca; dopo l'Ubu come attrice non protagonista con “Serata a Colono” con Carlo Cecchi, Premio “Maschera d'oro” come attrice emergente per “La dodicesima notte” sempre di Cecchi, e, dulcis in fundo, “David di Donatello” per “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Il “Premio alla carriera” invece è andato a Paola Mannoni, attrice e doppiatrice dalla voce inconfondibile: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai” (Oriana Fallaci).

Le tre finaliste del Premio che sarà assegnato il 27 ottobre al Teatro Argentina di Roma (la giuria è composta dal presidente Sergio Zavoli, e da Gianfranco Capitta, “Il Manifesto”, Ennio Chiodi, Rai, Rodolfo Di Giammarco, “La Repubblica”, e Maria  Grazia Gregori, “L'Unità”, mentre la direzione artistica è affidata a Laura Marinoni, la finale è al Teatro Argentina) sono Eugenia Costantini, Sara Putignano e Anahì Traversi. Un premio che negli anni ha visto trionfare da Manuela Mandracchia a Debora Zuin, da Maria Pilar Perez Aspa a Francesca Ciocchetti, da Anna Della Rosa a Caterina Simonelli, da Licia Lanera a Silvia Calderoni. Donne di sostanza e spessore, fuori e dentro la scena: “Sulla scena facevo tutto quello che faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo all’indietro e sui tacchi alti”. (Ginger Rogers)

Grazia Gregori, “L'Unità”, mentre la direzione artistica è affidata a Laura Marinoni, la finale è al Teatro Argentina) sono Eugenia Costantini, Sara Putignano e Anahì Traversi. Un premio che negli anni ha visto trionfare da Manuela Mandracchia a Debora Zuin, da Maria Pilar Perez Aspa a Francesca Ciocchetti, da Anna Della Rosa a Caterina Simonelli, da Licia Lanera a Silvia Calderoni. Donne di sostanza e spessore, fuori e dentro la scena: “Sulla scena facevo tutto quello che faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo all’indietro e sui tacchi alti”. (Ginger Rogers)

Tre attrici con tre percorsi, curriculum, background e scelte professionali molto differenti: Eugenia Costantini è figlia d'arte, di Laura Morante, e ha alle spalle corsi di teatro internazionali, in Francia sul metodo Lecoq e a New York, esperienze con Carlo Cecchi, su Shakespeare in versi, e nella serie “Boris”; Sara Putignano invece arriva dall'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma, passando per Nekrosius e Luca Ronconi, Paravidino, Cesare Lievi e Carmelo Rifici; infine Anahì Traversi proviene dalla scuola del Piccolo di Milano, dai laboratori diretti da Federico Tiezzi con una carriera divisa tra Italia e Svizzera: “Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è difficile” (Charlotte Witton, politico canadese).

Alla prima classificata andrà un gioiello disegnato da Daniela Izzi mentre il manifesto della rassegna è stato ideato da Andrea Marchi: gemma e locandina hanno un qualcosa che ricorda l'art decò, immersi in figure geometriche spigolose gialle e nere e un tocco orientaleggiante. “In Italia abbiamo formidabili attrici ma pochissimi ruoli disponibili; – chiosa Caterina d'Amico, preside del Centro Sperimentale di Cinematografia – gli aspiranti attori sono numericamente più donne e, dal punto di vista qualitativo, le donne sono certamente e oggettivamente più brave. Questo premio deve servire per dire ai drammaturghi di oggi di dare più spazio alle attrici che sono tante, ma soprattutto sono bravissime”. In fondo rimaniamo sempre d'accordo con Oscar Wilde che diceva: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto”.

decò, immersi in figure geometriche spigolose gialle e nere e un tocco orientaleggiante. “In Italia abbiamo formidabili attrici ma pochissimi ruoli disponibili; – chiosa Caterina d'Amico, preside del Centro Sperimentale di Cinematografia – gli aspiranti attori sono numericamente più donne e, dal punto di vista qualitativo, le donne sono certamente e oggettivamente più brave. Questo premio deve servire per dire ai drammaturghi di oggi di dare più spazio alle attrici che sono tante, ma soprattutto sono bravissime”. In fondo rimaniamo sempre d'accordo con Oscar Wilde che diceva: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto”.

Tommaso Chimenti 26/10/2016

Nelle foto, dall'alto: Eugenia Costantini, Antonia Truppo, Anahì Traversi, Sara Putignano

Il Premio è stato vinto da Sara Putignano.

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…