Un'avventura: un film che rischia

È un bel salto quello di Marco Danieli, che dopo il severo e romantico mélo “La ragazza del mondo”, affronta il genere più pericoloso per un regista italiano. D’altronde, non è un caso che il nostro cinema non abbia mai prodotto sistematicamente dei veri musical: se da una parte siamo la nazione che si porta dentro l’anima del melodramma in ogni circostanza, dall’altro abbiamo introiettato così tanto il dettame neorealista al punto da riscontrare più di un problema con la sospensione della realtà. E, infatti, a parte casi sporadici (“Carosello napoletano”, “La Tosca”, “Orfeo 9”, "Tano da morire", "Riccardo va all'inferno", il recente dittico dei Manetti Bros. "Song'e Napule" e "Ammore e malavita"), la nostra specialità è stata il musicarello, dove si accettava l’elemento musicale in quanto veicolato dal cantante-protagonista.

La storia di “Un’avventura” inizia quando finisce la stagione dei musicarelli, nel momento in cui il soldatino innamorato Gianni Morandi o l’Elvis de noartri Little Tony sentono i contraccolpi della contestazione sessantottina e cedono il passo ai cantautori. L’azzardo dell’ambizioso film di Danieli è quello di proporre un progetto a partire da un repertorio conosciuto da tutti, un pezzo dell’italian songbook già nell’orecchio, nel cuore, nella mente di un pubblico chiamato a riconoscere l’universo delle prime canzoni di Mogol e Lucio Battisti. Su dieci canzoni ricantate e coreografate, sette appartengono all’album d’esordio del 1969 (“Io vivrò”, “Uno in più”, “Un’avventura”, “Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto”, “Non è Francesca”, “Il vento”, “Bella Linda”), due sono del secondo volume (“Acqua azzurra, acqua chiara”, “Dieci ragazze”) e una, “Ladro”, fu scritta nel ’67 per i Dik Dik.

Se i riferimenti più facili sono quelli a “Mamma mia!” o “Across the Universe” per la scelta di scandire una narrazione con brani non inediti, c’è piuttosto il superamento dell’infelice “Questo piccolo grande amore”, che per di più poteva contare sulla struttura del concept album per impostare l’adattamento. Da par suo, la sceneggiatrice Isabella Aguilar intuisce che non è la trama a dover legare le canzoni ma viceversa. La storia d’amore tra Matteo e Francesca (ebbene sì, è proprio Francesca…) è, infatti, puramente – e consapevolmente – strumentale: un catalogo degli anni Settanta che espunge il perturbante del piombo (ma che non si riapra la polemica sul disimpegno di Battisti, per favore) e accoglie tanto elementi al limite del cliché (gli hippy, l’emancipazione femminile, il divorzio) quanto altri meno scontati (l’ambiente dei caroselli, la crisi matrimoniale dei genitori), sullo sfondo di una Puglia oleografica a misura di film commission e di una grigia Roma vista dall’alto.

Con un’ammirevole consapevolezza, Danieli non può non tenere conto di “La La Land”, il più iconico degli ultimi musical che ha però una storia dietro radicalmente diversa e più ricca dalla nostra, a cui il film guarda nella struttura, nello spirito, nei colori (la fotografia è di Ferran Paredes Rubio), nonché negli impacci dei due protagonisti. Bravi cantanti che devono moltissimo agli adattamenti di Pivio e Aldo De Scalzi – che hanno rallentato, aggiornato, remixato i classici e creato alcuni jingle piuttosto simpatici – ma, ecco, non eccelsi ballerini.

Ma, se da una parte le coreografie roboanti di Luca Tommassini non sempre permettono loro di trasmettere la necessaria disinvoltura, Michele Riondino e Laura Chiatti (meglio lui di lei) danno il meglio quando riescono a comunicare meglio l’alchimia dei due personaggi. Per quanto, tuttavia, debbano dare credibilità ad un menage amoroso dalle tappe non sempre comprensibili negli snodi se non nell’ottica di creare triangoli nello schema sentimentale: è il caso della Linda (ebbene sì, proprio quella Linda: “mi dai quel che vuoi/ non fai come lei”) a cui Valeria Bilello concede una mirabile gamma di malinconie, con quello splendido sguardo verso il finale di chi si rende conto che la ragazza della canzone scritta dal compagno non corrisponde a lei.

Lorenzo Ciofani 14/02/2019

"Il primo re", la promessa mantenuta di una storia antica che parla all’uomo di oggi

Non delude le aspettative "Il primo re", film di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, star di Suburra, e Alessio Lapice, dal 31 gennaio nelle sale. Il film propone un racconto emotivo ed epico del mito di Romolo e Remo, concentrandosi soprattutto su quest’ultimo, dimenticato dalla storia, e tralasciando la componente fantastica per un racconto crudo e sanguinario di un periodo poco conosciuto della storia di Roma. Non la nascita dell’impero, dunque, come ci aveva ingenuamente anticipato la pubblicità, ma il racconto del rapporto tra due fratelli, uniti dallo stesso sangue, che il sangue separa, gettando il seme per la nascita della città che dominerà il mondo.

Le splendide location del Lazio più selvaggio e incontaminato si sposano bene con una ricostruzione storica e antropologica accurata. L’utilizzo della lingua protolatina, ricreata con l’aiuto di semiologi della Sapienza (per quanto ibridata con ceppi indo-europei) può intimorire lo spettatore, che teme di assistere a un film documentaristico e noioso, e si trova invece catapultato in una realtà cruda e violenta, in cui la lingua rispecchia fedelmente l’arcaicità delle usanze e delle ambientazioni. Il mondo di Romolo e Remo è un mondo brutale, che i fratelli vogliono risollevare, con la forza delle armi e dell’orgoglio. Ma se Remo, autoproclamatosi re, crolla sotto i colpi del destino che cerca con tutte le sue forze di evitare, a prevalere alla fine è Romolo, personaggio figlio del suo tempo e custode del mos maiorum, capace di unire sotto una stessa lingua, spada, costumi, leadership, realtà e popoli diversi. Remo, invece, con la sua arroganza e la sua sfida agli dei è un personaggio estremamente moderno, e per questo dimenticato dalla storia, che ricorda solo i vincenti. Ma non viene cancellato dai cuori degli spettatori, che si rivedono in quell’eroe sprezzante della religione, che vuole farsi da sé, che non teme né gli dei né il destino, e che viene da esso sopraffatto e sconfitto.

Matteo Rovere, apprezzato produttore di Smetto quando voglio e regista Veloce come il vento, torna con questo film che si rifà apertamente a classici come Apocalypto, Valhalla Rising, Revenant, costruendo a Il primo re un’identità che gli consente di non sfigurare di fronte a produzioni economicamente più sostanziose. Ottima fotografia di Daniele Ciprì, che trae la sua forza dalla bellezza delle location. Rovere fa dell’uso della luce naturale, degli effetti speciali pratici e dell’accurata ricostruzione storica una dichiarazione di intenti, spogliando la sua direzione da qualunque artificio, facendo parlare la natura, i corpi, le voci. La forza del film è proprio nell’artigianalità, nella riproduzione accurata di un mondo scomparso, nella forza animale dei protagonisti, nel concerto di forze interpretative e maestranze tecniche che contribuiscono a creare un piccolo grande gioiello del cinema storico e d’azione italiano. Spicca Alessandro Borghi, capace di bucare lo schermo con la sua fisicità prestante e una recitazione che non si fa intimidire dal limite linguistico e arriva come uno schiaffo allo spettatore. Grande prova anche per Alessio Lapice, dalla recitazione misurata e intensa, complementare a quella dirompente di Borghi, e che ci auguriamo di vedere più spesso d’ora in poi sul grande e piccolo schermo. Ottima prova anche per Tania Garribba, attrice di provenienza teatrale e qui sacerdotessa capace di recitare con gli occhi e con gesti contenuti e precisi.

Matteo Rovere, apprezzato produttore di Smetto quando voglio e regista Veloce come il vento, torna con questo film che si rifà apertamente a classici come Apocalypto, Valhalla Rising, Revenant, costruendo a Il primo re un’identità che gli consente di non sfigurare di fronte a produzioni economicamente più sostanziose. Ottima fotografia di Daniele Ciprì, che trae la sua forza dalla bellezza delle location. Rovere fa dell’uso della luce naturale, degli effetti speciali pratici e dell’accurata ricostruzione storica una dichiarazione di intenti, spogliando la sua direzione da qualunque artificio, facendo parlare la natura, i corpi, le voci. La forza del film è proprio nell’artigianalità, nella riproduzione accurata di un mondo scomparso, nella forza animale dei protagonisti, nel concerto di forze interpretative e maestranze tecniche che contribuiscono a creare un piccolo grande gioiello del cinema storico e d’azione italiano. Spicca Alessandro Borghi, capace di bucare lo schermo con la sua fisicità prestante e una recitazione che non si fa intimidire dal limite linguistico e arriva come uno schiaffo allo spettatore. Grande prova anche per Alessio Lapice, dalla recitazione misurata e intensa, complementare a quella dirompente di Borghi, e che ci auguriamo di vedere più spesso d’ora in poi sul grande e piccolo schermo. Ottima prova anche per Tania Garribba, attrice di provenienza teatrale e qui sacerdotessa capace di recitare con gli occhi e con gesti contenuti e precisi.

Il primo re conferma il recente trend positivo del cinema italiano, con questa opera prodotta quasi interamente nel nostro paese, con la forza di giovani registi e interpreti. Una storia che racconta un capitolo dimenticato e forse mai esistito della nostra storia, ma che non smette di parlare all’uomo di oggi.

Giulia Zennaro 31/01/2019

Letture d’Estate ospita il Centro Sperimentale di Cinematografia

Dal 12 luglio al 1 settembre, Letture d’Estate incontra il cinema. Il Centro Sperimentale di Cinematografia partecipa alla manifestazione in corso nei Giardini di Castel Sant’Angelo con uno spazio dedicato alle sue diverse attività.

Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di film – di finzione e documentari – che avranno al centro la città di Roma, mentre la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri d’orientamento per chi desidera intraprendere uno dei tanti mestieri del cinema. Verranno proiettati i saggi di diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza di studio alla SNC. Inoltre, la CSC Production presenterà i film di maggior successo prodotti in 10 anni di attività.

Ma il Centro Sperimentale di Cinematografia è anche editoria. Per Letture d’Estate saranno disponibili in consultazione e per la vendita i libri editi da CSC, alcuni dei quali saranno al centro di presentazioni e incontri con gli autori. Ancora, la Biblioteca Luigi Chiarini, che dispone di uno dei più vasti cataloghi di spettacolo in Europa, presenterà al pubblico di Letture d’Estate il proprio vastissimo patrimonio.

Infine, lo spazio del Centro Sperimentale ospiterà la mostra “I Baci nel Cinema”: 50 anni di cinema italiano attraverso i baci più celebri dei grandi interpreti del panorama cinematografico italiano (tutte le immagini provengono dall'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale).

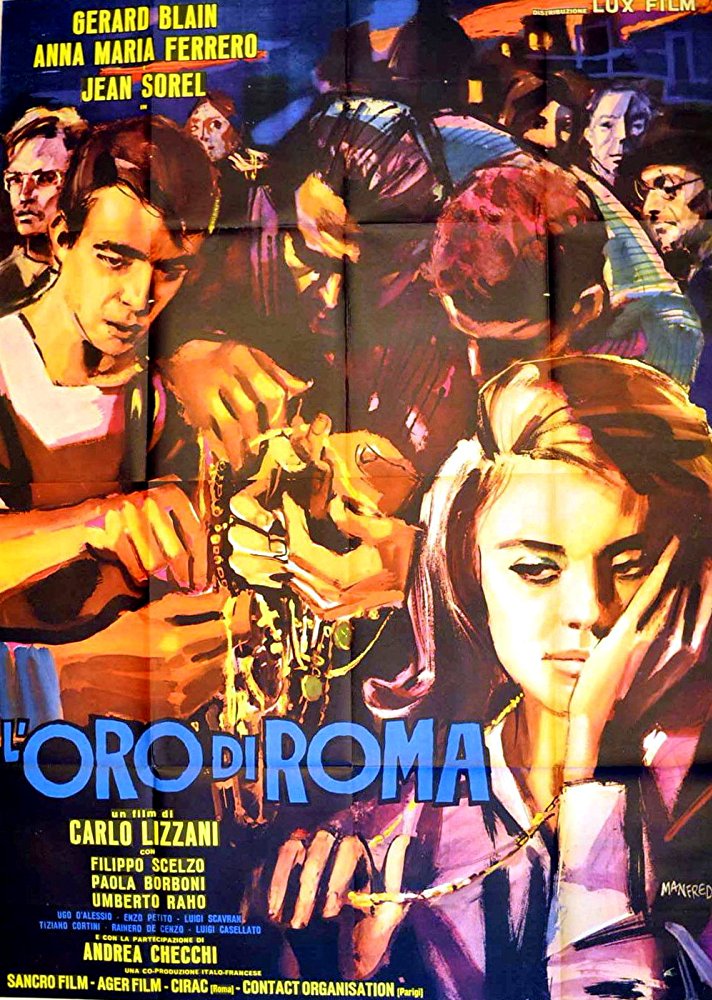

Si parte il 12 luglio con la proiezione di “Castel Sant'Angelo” di Alessandro Blasetti (1947, 10’) e, in occasione degli 80 anni dalla proclamazione delle Leggi razziali, verrà proiettato L’oro di Roma di Carlo Lizzani (1961, 97’); il 16 luglio verrà offerta al pubblico di Letture d'Estate la visione del capolavoro di Roberto Rossellini “Roma Città Aperta”, ma tanti saranno anche gli ospiti che animeranno tutti gli eventi curati dal Centro Sperimentale di Cinematografia: da Laura Morante allo scenografo Francesco Frigeri, il costumista Maurizio Millenotti e tanti altri.

Il progetto Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi, realizzato dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura, è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Sito ufficiale

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale

Non tutto Netflix viene per nuocere: "Rimetti a noi i nostri debiti" di Antonio Morabito

Primo film italiano originalmente distribuito da Netflix, "Rimetti a noi i nostri debiti" segna sicuramente un passaggio importante per la produzione cinematografica del Belpaese, non solo orientandola verso un nuovo tipo di fruizione on-demand.

Disponibile dal 4 maggio 2018 sulla piattaforma, il film di Antonio Morabito non fa sconti di forma o contenuto. Appare infatti come un prodotto ben confezionato e strutturato, sia per fotografia, sia per sceneggiatura, sia per cast.

Per un tema come quello del recupero crediti, dello stritolamento bestiale che agenzie di credito, banche e istituzioni la povera gente descritta da Morabito risulta vera e mai eccessivamente caricaturata. I 'poveracci' dipinti nel film fanno parte omnicomprensivamente -come si dirà in una delle ultime scene al cimitero- di tutti gli italiani, invischiati nel tenere in piedi a tutti costi la propria azienda, nelle rate della macchina, nel mutuo per la casa, nelle ristrutturazioni degli immobili, nelle cure mediche e in tutti i vezzi, oltre che necessità, che una cultura come quella italiana obbliga l'esistenza dei suoi abitanti. Già morti. Tutti. Non perché schiavi della naturale conseguenza biologica ma per l'inesorabile morsa dell'indebitamento.

Santamaria e Giallini si fanno da contrappunto: uno, ex ingeniere informativo e poi magazziniere, ancora puro, tutto sommato, e l'altro spietato e risoluto. Così all'apparenza, ma la sceneggiatura di Morabito e Pagani (anche coproduttore) tinge i personaggi di ulteriori sfaccettature che li rendono del tutto umani. Guido (Santamaria) deve fare i conti con la spietatezza di un mondo che inevitabilmente plasma le proprie azioni e modifica inesorabilmenteil proprio essere e Franco (Giallini), capace di ingoiare il male, riconoscendolo, e in grado di pentirsi per quello che è diventato. Monatti, come vengono definiti, entrambi. Non solo per l'abito scuro e per i campanelli ma per l'avido recupero degli averi rimasti dei già-morti.

I personaggi che contornano l'opera sono però altrettanto importanti ai fini del messaggio generale. Flonja Kodheli interpreta sobriamente Rina, che prende il posto al bar di Victor, riuscendo a rappresentare -seppur per attimo- una speranza di redenzione e di bellezza umana incontaminata per Guido. Interessante -proprio per il suo esser goffo tentativo- l'invito a cena che le viene proposto, con un protagonista improvvisantesi diverso dalla figura di fallito che, però, invece sembrava intrigare maggiormente la cameriera.

La critica al sistema non si ferma all'Italia ma di sponda e carambola si innesta nella metafora del biliardo del professore (un ottimo Jerzy Sthur), in cui è lo stesso mondo ad essere vittima dell'indebitamento calcolato, programmatico e inarrestabile dei molti nei confronti dei pochi, arroccati in sistemi deresponsabilizzati che usano vittime come carne da macello per recuperare quelle falle di creditori perse in giro. Alcuni per furbizia, altri per rassegnazione, tutti sottomessi al richiamo inesorabile e continuo del credito.

La riflessione sulla responsabilità individuale però gioca nell'umanità alternata dei due protagonisti le sue carte vincenti e permette una riflessione oculata e critica nei confronti del tema del film. La grossa produzione e distribuzione -e non la marginalità- di Rimetti a noi i nostri debiti è un segnale forte e inequivocabile: c'è bisogno di riflettere in questo modo e con costanza su temi importanti, prendendo posizione nel raccontare il Paese e non forse solo schierandosi dalla parte del "così è, che ci vuoi fare?".

Morabito riesce a raccontare un tema importante sotto le spoglie di un bel film, ben ideato e ben interpretato. Senza strabiliare eccessivamente, ma facendo risuonare le corde di un'attenzione necessaria ed importante nel cinema italiano, senza lustri e illuminati criminali, gangster, politici e ciarlatani dei massimi sistemi di cui è -purtroppo- ricco questo panorama.

Davide Romagnoli 29/05/2018

Dal neorealismo a Garrone: breve percorso italiano dalla cronaca allo schermo

Ispirato al delitto del Canaro, sanguinosissimo caso romano di cronaca nera che sconvolse l’Italia nel 1988, “Dogman” di Matteo Garrone è diventato, già a pochi giorni dall’uscita nelle nostre sale, il film-rivelazione dell’anno. Come da tradizione per l’intrattenimento in pellicola, però, la sceneggiatura parte da una base reale per poi svilupparsi autonomamente, ricalcando solo in parte il personaggio di Pietro De Negri, detto “Er Canaro della Magliana”, su quello di Marcello. Tra l’altro, non è la prima volta che il regista dimostra interesse per trasposizioni cinematografiche ispirate alla cronaca: “L’imbalsamatore”, del 2002, è incentrato proprio sulle vicende del “nano di Termini”, tassidermista omosessuale ucciso dal suo amante nel 1990. Due anni dopo, nel 2004, Garrone rispolvera un’altra inquietante pagina storica del giallo italiano con “Primo amore”, liberamente ispirato al libro “Il cacciatore di anoressiche” di Marco Mariolini, perverso collezionista di fisici scheletrici e in fin di vita, che minacciava di uccidere le proprie compagne se solo avessero osato toccar cibo o lasciarlo.

Al di fuori dello sguardo di Garrone e restando nel panorama italiano, c’è da dire che i film che percorrono vicende intrecciate con casi di cronaca non sono mai mancati, suscitando un ulteriore interesse nei confronti del pubblico, incuriosito dal confronto tra l’occhio mediatico e quello cinematografico.  Tale interesse sembra nascere, in Italia, proprio durante il periodo del neorealismo (con pellicole come “Il sole sorge ancora” di Aldo Vergano del 1946 o “Roma ore 11” di Giuseppe De Santis del 1952) e raggiunge l’apice tra gli anni Sessanta e Settanta, in particolare col regista Carlo Lizzani, che dopo “L’oro di Roma” del 1961 e “Il processo di Verona” del 1962, entrambi ispirati a fatti storici reali, firma due lungometraggi dedicati a cronache contemporanee: “Banditi a Milano” del 1968 e “San Babila ore 20: un delitto inutile” del 1976. Il primo tratta le imprese criminali della banda Cavallero, attiva a Milano a inizio autunno 1967: in particolare Lizzani si concentra su una rapina avvenuta a un’agenzia del Banco di Napoli e sullo scontro a fuoco con la polizia che ne seguì. Il secondo è, invece, incentrato sugli scontri giovanili durante gli anni di piombo, prendendo come soggetto l’omicidio dello studente Alberto Brasili ad opera di un gruppo di neofascisti avvenuto in Piazza San Babila, a Milano, il 25 maggio del 1975.

Tale interesse sembra nascere, in Italia, proprio durante il periodo del neorealismo (con pellicole come “Il sole sorge ancora” di Aldo Vergano del 1946 o “Roma ore 11” di Giuseppe De Santis del 1952) e raggiunge l’apice tra gli anni Sessanta e Settanta, in particolare col regista Carlo Lizzani, che dopo “L’oro di Roma” del 1961 e “Il processo di Verona” del 1962, entrambi ispirati a fatti storici reali, firma due lungometraggi dedicati a cronache contemporanee: “Banditi a Milano” del 1968 e “San Babila ore 20: un delitto inutile” del 1976. Il primo tratta le imprese criminali della banda Cavallero, attiva a Milano a inizio autunno 1967: in particolare Lizzani si concentra su una rapina avvenuta a un’agenzia del Banco di Napoli e sullo scontro a fuoco con la polizia che ne seguì. Il secondo è, invece, incentrato sugli scontri giovanili durante gli anni di piombo, prendendo come soggetto l’omicidio dello studente Alberto Brasili ad opera di un gruppo di neofascisti avvenuto in Piazza San Babila, a Milano, il 25 maggio del 1975.

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila il filone continua, concentrandosi su una narrazione che predilige un punto di vista più soggettivo, con film come “Una fredda mattina di maggio” di Vittorio Sindoni del 1990, ispirato all’assassinio del giornalista Walter Tobagi, o “Il muro di gomma” di Marco Risi del 1991, che riprende la storia di Rocco Ferrante, giornalista del Corriere della Sera che seguì le indagini del caso Ustica, passando per il grande successo de “I cento passi” di Marco Tullio Giordana del 2000, dedicato all’omicidio di Peppino Impastato, e arrivando a “Romanzo criminale” di Michele Placido del 2005, sulle vicende della banda della Magliana. Quest’ultimo, insieme a “Vallanzasca – Gli angeli del male” del 2010 (sempre per la regia di Placido) e “Ustica” di Renzo Martinelli del 2016, segna un mix narrativo tra quegli elementi di cronaca che hanno riempito le pagine dei quotidiani e una chiave di lettura più romanzata. Come avviene spesso nel cinema, uno stesso soggetto viene ripreso più volte e analizzato da un punto di vista differente, più o meno attinente alla realtà dei fatti: è il caso di “Rabbia Furiosa – Er Canaro” di Sergio Stivaletti, che ripropone proprio la medesima vicenda cui si è ispirato Garrone col suo “Dogman”, promettendo una maggior nesso filologico con la storia, in uscita nelle sale italiane dal 7 giugno.

Chiara Ragosta, Alfonso Romeo 25/05/2018

Leggi la recensione di "Dogman": https://www.recensito.net/cinema/dogman-matteo-garrone-oltre-canaro-magliana.html

Il mestiere della semplicità: un invito alla riscoperta di Ermanno Olmi

«La semplicità è la necessità di distinguere sempre, ogni giorno, l'essenziale dal superfluo». Un addio, ad esempio. Gli addii non sono mai una cosa semplice. Ma sicuramente essenziale. Almeno per quelli che ci hanno voluto fare del bene, per proseguire con altrettanta semplicità.

Si spegne il 7 maggio all'età di 86 anni all'ospedale di Asiago, Vicenza il regista bergamasco Ermanno Olmi, uno dei personaggi più importanti della cinematografia italiana degli ultimi sessanta anni: cantore delle piccole cose, e delle grandi, innovatore, sperimentatore. Il primo lungometraggio è stato Il tempo si è fermato, del 1959, cinquantanove anni fa.

Sempre attento a trasportare un messaggio di pace, da vero cristiano e cattolico, diversità che ha sempre voluto far ritornare uniforme, vera e pura nella sua persona e nel suo cinema, Olmi ha dettato dei canoni di stile sempre vicini ad un certo carattere etico, oltre che estetico, come se anche qui si fosse cercato di uniformare i due aspetti. I grandi miti della tradizione cristiana, i racconti di paese, le leggende e le storie più autentiche sono state riprese con mano affascinata, appassionata e sempre meticolosa, mai banale o superficiale. Una mano sempre attenta a risultare vera, semplice e per questo altrettanto significativa e poetica.

Un rispettoso ed ossequioso saluto riporta in mente in primo luogo il messaggio contenuto nel suo lavoro. Potrebbe essere tempo dunque di riscoprire i grandi capolavori come L'albero degli zoccoli del 1978, forse il lavoro più importante del regista, premiato con la Palma d'Oro al festival di Cannes e il premio Cèsar al miglior film straniero, o il più recente Il mestiere delle armi del 2001, e -perché no?- riscoprire soprattutto i film che sono rimasti chiusi in un certo silenzio, che ora diventa silenzio reverenziale, come quello con Paolo Villaggio del 1993 su un racconto di Dino Buzzati, Il segreto di bosco vecchio, o ancora un lavoro come Tickets, che lo vede schierarsi al fianco di altri mostri sacri come Ken Loach e Abbas Kiarostami.

Un mondo -quello del cinema del regista "manzoniano", come si è detto spesso- popolato di gente comune, di dialetti, ma anche di viaggi nei luoghi e nella storia, nella tradizione, nella religione. Tutto sempre con quell'intimismo che ha da sempre contraddistinto il personaggio di Ermanno Olmi, ritiratosi dalle scene per un periodo a causa della sindrome di Guillain-Barrè, che non seppe però -e fortunatemente- fermare l'estro del self made man che da Bergamo e poi Treviglio era arrivato alla Milano degli "sciuri", da vero ragazzo della Bovisa, e aveva imbracciato una macchina da presa. Un cinema fatto a poco a poco, e così come è nato andrebbe piano piano riscoperto, con l'affetto e la dedizione che si riserbano a coloro che ci hanno insegnato qualcosa.

Un mondo -quello del cinema del regista "manzoniano", come si è detto spesso- popolato di gente comune, di dialetti, ma anche di viaggi nei luoghi e nella storia, nella tradizione, nella religione. Tutto sempre con quell'intimismo che ha da sempre contraddistinto il personaggio di Ermanno Olmi, ritiratosi dalle scene per un periodo a causa della sindrome di Guillain-Barrè, che non seppe però -e fortunatemente- fermare l'estro del self made man che da Bergamo e poi Treviglio era arrivato alla Milano degli "sciuri", da vero ragazzo della Bovisa, e aveva imbracciato una macchina da presa. Un cinema fatto a poco a poco, e così come è nato andrebbe piano piano riscoperto, con l'affetto e la dedizione che si riserbano a coloro che ci hanno insegnato qualcosa.

Mai intellettualismi fini a se stessi, mai pose televisive e raffinati simposi auto-celebrativi, ma un cinema autentico e personale di cui -si spera- poter riscoprire, ancora una volta, il valore e la vera fede.

Davide Romagnoli 07/05/2018

I fantasmi del cinema indipendente: "Le grida del silenzio" di Sasha Alessandra Carlesi

È sicuramente un periodo difficile per la cinematografia indipendente italiana. Questo senza dubbio. Non tanto una questione di soggetti strampalati e belle idee. Difficile infatti riuscire non solo ad emergere nel Belpaese ma anche e soprattutto essere prodotti. Poi c'è la distribuzione. Il riuscire a rimanere in qualche -almeno- piccola sala di città. Altrettanto indubbio, però, che il cinema indipendente possa e debba per suo statuto tentare di proporre qualcosa che possa renderlo autentico e significativo, non tanto come competitor -per usare un termine agevole nel business odierno- quanto più come baluardo dove poter portare avanti delle idee di cinema che possano, almeno quelle, esulare da certi standard delle produzioni più mainstream. Fungere da roccaforte, quasi, se volessimo parlare di schieramenti in gioco.

Ed è con gli occhi di un certo tipo che dunque ci si affaccia su un lavoro come quello di Sasha Alessandra Carlesi, presentato al cinema Barberini il 30 Aprile 2018 e al cinema dal 10 Maggio successivo. "Questo film nasce in primis dall'esigenza di scrivere", comunica subito la regista, cosciente di una certa banalità d'affermazione, come spiega poco dopo, ma con una buona dose di orgoglio e coraggio per immettersi nello schieramento del cinema indipendente. Un'esigenza di parlare dei silenzi che attanagliano l'anima, correlati ai rumori che un gruppo di giovani romani sentono provenire intorno al locus amoenus dove si sono accampati per una gita fuori porta.

Lontano sia da Wes Craven che dal Boccaccio, il plot del film si trincea in uno standard di genere di cui fin dalle prime scene si nota come quel vibrato di telecamera e quella prospettiva voyeuristica da horror/thriller voglia subito far capolino per esplicitare al massimo il canone, molto più che il ritmo della trama e delle battute possa far intendere. Il topos del locus amoenus dove ritirare gli spiriti aggrovigliati della città non è senz'altro un setting stravagante e nemmeno alcune caratteristiche di personaggi-tipo su cui gli attori si ritrovano a mascherarsi. Gli attori provengono dal teatro, piuttosto giovani, qualcuno con esperienze di cinema più ampie che altri, ma tutto sommato, pur non regalando nessuna emozione particolare, non sfigurano di certo per loro difetti specifici.

E se nelle premesse del film si legge come ci si volesse portare dietro una passione per il cinema che superasse le barriere di genere e sfiorasse un po' di pazzia risulta poi difficile, arrivati ai titoli di testa, riuscire a mantenere fede a questi dettami presentati. Anche il "voler riportare il thriller di genere al cinema" non sembra un'affermazione così ardita come sembra, a vedere le locandine settimanali dei multisala italiani, nelle quali si arrocca sempre il film di adolescenti che accampati con birra, droga e qualche pazzo maniaco nei dintorni. Il grigiore delle esistenze da cui fuggire, poi, risulta iper-realisticamente ridotto ad un compagno che continua a chiamare al telefono, a delle madri preoccupate (si tratta dopotutto di figli trentenni che stanno via una notte), a ex-fidanzate a cui non si è riusciti a donare tutto il proprio amore. Le maschere che la società ci impone, come viene detto, sono tutto sommato le stesse che il film della Carlesi mette ai suoi personaggi, ma anche se consapevolmente è un qualcosa che depotenzia il messaggio più che rinvigorirne la linfa.

A voler bene al film si può certamente, ma è più un discorso di affetto nei confronti di una produzione cinematografica che cerca, encomiabilmente, di farsi spazio in un territorio commerciale e industriale difficile, con tanto lavoro e tanto ardore. Anche un certo risvolto, nel quale i rumori che si sentono sono semplicemente le vite che non ci lasciano e che non lasciamo andare fino in fondo, avrebbe avuto da dire qualcosa di più. Dall'altro lato della medaglia, però, se neanche in queste cornici si riesce ad uscire dai dialoghi poveri di una realtà che si conosce fin troppo bene, da quelle orchestrazioni di archi programmati e pianoforte che subentrano d'emblèe per le epifaniche considerazioni amorose di certi personaggi, da turning point citofonati e da ossimori grossolani come quelli delle grida del silenzio, non sembra che gli schieramenti in gioco siano poi così diversi.

Forse è più questo il peccato di un film che tutto sommato non è, se non altro, per nulla antipatico.

Davide Romagnoli, 30/04/2017

"Loro 1" di Paolo Sorrentino: il baccanale del potere a un passo dalla fine

Costa Smeralda: nelle stanze della villa del Cavaliere, tempio sacro di feste notturne e fughe dalla realtà, una pecora, ansimante sul lussuoso pavimento, resta uccisa dal fortissimo impianto d’aria condizionata, mentre echeggia, dalla televisione, uno show con Mike Bongiorno. Lo spirito di "Loro 1" di Paolo Sorrentino potrebbe benissimo esser custodito esclusivamente da questi fotogrammi: è il ritratto dell’Italia ai tempi del berlusconismo, la fastidiosa fotografia di una società condotta sull’orlo del baratro dall’ambizione e dalla sete di denaro, incarnati, più di chiunque altro, da Lui: Silvio. Il sacerdote, il re, l’imperatore di un mondo destinato a estinguersi, ma che cambierà il Paese per sempre.

Sorrentino torna a raccontare un grande personaggio della politica nostrana 10 anni dopo "Il Divo", concentrandosi stavolta sugli antefatti del tema principale; Toni Servillo, trasformato letteralmente (e volutamente) in una maschera tragicomica da spettacolo di second’ordine, dietro un abbondante strato di cerone, autoabbronzante e capelli posticci, riesce a restituire un Berlusconi che simbolizza appieno la decadenza del potere.  Eppure, la sua prima apparizione sullo schermo arriva solo a fine film, o meglio, a circa 25 minuti dal finale; scelta senz’altro opinabile ma audacemente intelligente, oltre che coerente. L’attesa del pubblico, infatti, rispecchia quella dei protagonisti di questo primo capitolo. Per più di un’ora assistiamo alle imprese di Sergio Morra (personaggio che ricalca dichiaratamente Gianpaolo Tarantini), interpretato da un ottimo Riccardo Scamarcio, che insieme alla compagna Tamara (Beatrice Axen) e aiutato dalla escort Kira (Kasia Smutniak), vive nell’ansia spasmodica di poter, prima o poi, avvicinarsi a Lui (così, quasi sempre, ci si riferisce a Berlusconi in Loro 1), grazie ai suoi traffici di droga e di giovani donne in vendita, ovvero quel grottesco valzer infinito di “vergini che si offrono al drago per rincorrere il successo e la notorietà” che denunciava un’annichilita Veronica Lario ai tempi della separazione dal celeberrimo consorte. A tal proposito Elena Sofia Ricci, perfetta nei panni di una stanca e dolente Veronica, rappresenta psicologicamente la “sezione interna” del racconto, con le ripercussioni e il dolore dell’altro lato del potere. Al marito, che spera di acquistare la sua comprensione coi diamanti, risponde: “Preferivo quando sapevi che avevo freddo e mi regalavi le pantofole”. Al di fuori, intanto, continua la costruzione del “set” per Loro 2: prende forma, inesorabilmente, la corte dei miracoli del Presidente, tra scene (abbellite dal solito perfezionismo sorrentiniano stavolta meno solenne e, visto il tema, più kitsch) che ricordano "Caligola" di Tinto Brass e "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese. Perché Lui, dopotutto, nulla sarebbe stato senza Loro, cioè “quelli che contano”. Com’è tipico di Sorrentino, anche in Loro 1 ritroviamo un tocco dostoevskijano: il personaggio principale è indiscutibilmente negativo. Quelli che lo circondano, però, sono molto peggio.

Eppure, la sua prima apparizione sullo schermo arriva solo a fine film, o meglio, a circa 25 minuti dal finale; scelta senz’altro opinabile ma audacemente intelligente, oltre che coerente. L’attesa del pubblico, infatti, rispecchia quella dei protagonisti di questo primo capitolo. Per più di un’ora assistiamo alle imprese di Sergio Morra (personaggio che ricalca dichiaratamente Gianpaolo Tarantini), interpretato da un ottimo Riccardo Scamarcio, che insieme alla compagna Tamara (Beatrice Axen) e aiutato dalla escort Kira (Kasia Smutniak), vive nell’ansia spasmodica di poter, prima o poi, avvicinarsi a Lui (così, quasi sempre, ci si riferisce a Berlusconi in Loro 1), grazie ai suoi traffici di droga e di giovani donne in vendita, ovvero quel grottesco valzer infinito di “vergini che si offrono al drago per rincorrere il successo e la notorietà” che denunciava un’annichilita Veronica Lario ai tempi della separazione dal celeberrimo consorte. A tal proposito Elena Sofia Ricci, perfetta nei panni di una stanca e dolente Veronica, rappresenta psicologicamente la “sezione interna” del racconto, con le ripercussioni e il dolore dell’altro lato del potere. Al marito, che spera di acquistare la sua comprensione coi diamanti, risponde: “Preferivo quando sapevi che avevo freddo e mi regalavi le pantofole”. Al di fuori, intanto, continua la costruzione del “set” per Loro 2: prende forma, inesorabilmente, la corte dei miracoli del Presidente, tra scene (abbellite dal solito perfezionismo sorrentiniano stavolta meno solenne e, visto il tema, più kitsch) che ricordano "Caligola" di Tinto Brass e "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese. Perché Lui, dopotutto, nulla sarebbe stato senza Loro, cioè “quelli che contano”. Com’è tipico di Sorrentino, anche in Loro 1 ritroviamo un tocco dostoevskijano: il personaggio principale è indiscutibilmente negativo. Quelli che lo circondano, però, sono molto peggio.

Alfonso Romeo 26/04/2018

Nel "BAGNO" delle Sandrelli esplode l'universo femminile

FIRENZE – “Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese” (Oscar Wilde).

Il bagno è il luogo principe delle confessioni, c'è lo scrosciare familiare dell'acqua, c'è il frizzante delle bollicine della vasca, c'è il soffice del cotone, c'è il calore del phon, c'è la morbidezza della spugna, c'è l'intimità del nudo. E ci siamo noi, svestiti, spogliati da ogni armatura, da ogni ruolo, struccati, finalmente veri, noi, i nostri pensieri e un momento per prenderci cura di noi stessi, della nostra pelle carezzandola, lisciandola, amandoci un po'.

Il bagno è grotta, il bagno è antro della sibilla, il bagno è porto sicuro, il bagno è mamma che ci asciuga da piccoli, il bagno è una parentesi di tempo privato sottratto alla nostra versione pubblica, il bagno è la sfera personale dove non esiste  pudore, dove possiamo tirare fuori il nostro vero io, quello che non ha timore dei propri difetti o inestetismi. In bagno non ci sono occhi indiscreti, in bagno nessuno ci giudica, il bagno è la stanza più piccola della casa ma la più affollata, desiderata, ricercata. Il bagno è quel claustrofobico che ci scalda, è soddisfazione dei bisogni primari, il bagno è pulizia e rituale, è l'anticamera dove ci prepariamo ogni mattina prima di affrontare il mondo-giungla, è la chiusura a cerniera ogni sera salutando un altro giorno vissuto o solamente andato e ormai trascorso. Il bagno (ottima l'idea di aprire con “Creep” dei Radiohead, anche se con una versione melensa e mielosa che ha privato dell'anima la canzone di Thom Yorke, la cui traduzione è “sgradevole”) ci vede per quello che siamo e ci accetta e ci rispetta.

pudore, dove possiamo tirare fuori il nostro vero io, quello che non ha timore dei propri difetti o inestetismi. In bagno non ci sono occhi indiscreti, in bagno nessuno ci giudica, il bagno è la stanza più piccola della casa ma la più affollata, desiderata, ricercata. Il bagno è quel claustrofobico che ci scalda, è soddisfazione dei bisogni primari, il bagno è pulizia e rituale, è l'anticamera dove ci prepariamo ogni mattina prima di affrontare il mondo-giungla, è la chiusura a cerniera ogni sera salutando un altro giorno vissuto o solamente andato e ormai trascorso. Il bagno (ottima l'idea di aprire con “Creep” dei Radiohead, anche se con una versione melensa e mielosa che ha privato dell'anima la canzone di Thom Yorke, la cui traduzione è “sgradevole”) ci vede per quello che siamo e ci accetta e ci rispetta.

Se “Il Bagno” (scritto dall'attrice francese Astrid Veillon e passato prima per l'adattamento spagnolo e infine arrivato alle nostre latitudini) solitamente è sinonimo di solitudine e di momenti d'intimità, in questo particolare messo in scena, bianco candido e immacolato, c'è un via vai continuo come in una plaza de toros, la porta si apre come in un saloon, in un andirivieni da mal di testa. Tutto si svolge qua dentro, mentre fuori infuria una festa a sorpresa, preambolo, escamotage, preludio, premessa che sembra non interessare a nessuna delle cinque chiuse nei loro conciliaboli, battibecchi, scontri dialettici e strette tra bidet e lavandino, tra vasca e water.

Cinque donne diversissime ma ugualmente deluse e sconfitte, ognuna con le proprie insoddisfazioni, aspettative scadute e amori andati a male. Tre amiche più una madre e una figlia e tutto il ventaglio dei cliché femminili: c'è la vamp fatalona, che infatti è in pelle e latex attillato, c'è la santa che si innamora del marito dell'amica ma non consuma il suo desiderio, e infatti è in rosa candido, c'è quella sopra le righe un po' avvinazzata e di mezza età (Amanda Sandrelli, la migliore in scena, il suo personaggio regge in piedi da sola tutta la fragile  costruzione), e giustamente è vestita a fiori, c'è una madre egoista, adesso anziana (Stefania Sandrelli, il pubblico la ama) che ha preferito vivere la sua vita da donna single, capelli e scialle rosso fuoco, invece che invecchiare appresso alla figlia che compie quarant'anni, difatti luttuosa vestita in nero, che sta con un uomo ma è rimasta incinta di un ventenne danese.

costruzione), e giustamente è vestita a fiori, c'è una madre egoista, adesso anziana (Stefania Sandrelli, il pubblico la ama) che ha preferito vivere la sua vita da donna single, capelli e scialle rosso fuoco, invece che invecchiare appresso alla figlia che compie quarant'anni, difatti luttuosa vestita in nero, che sta con un uomo ma è rimasta incinta di un ventenne danese.

Insomma ne esce fuori un ritratto composito delle donne di oggi per niente incoraggiante e rassicurante anzi banalizzante: isteriche, urlanti, problematiche, arpie, pettegole, acide, sole, lamentose, troppo legate agli umori degli uomini, nervose, bugiarde, inadeguate, volubili, conflittuali, ma soprattutto insicure. Molto unghie affilate e poco smalto lucido. Per dare un po' di brio poi ci sono state aggiunte e spruzzate da sit com che hanno, se possibile come se non bastasse, contribuito ad aumentare il caos in questo bagno: cocaina, un ministro (per giunta mafioso e siciliano, stereotipo all'ennesima potenza), la corruzione (questi tre parametri insieme ci fanno venire in mente “Jhonny Stecchino”), polizia, paparazzi, furti. Tanti scricchiolii, vuoti, pause.

Se l'intento era una costruzione alla Cristina Comencini, il testo manca di umanità e troppo si lascia facilmente andare alla risata scadente di pancia, se era quello di creare un'impalcatura alla Yasmina Reza la drammaturgia ha un deficit di profondità, di spessore sociale, di solidità.

“Il mondo sarebbe sarebbe un posto di merda senza le donne. La donna è poesia. La donna è amore. La donna è vita. Ringraziale, coglione!” (Charles Bukowski).

Tommaso Chimenti 31/10/2016

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…