"Remi": un classico che ha ancora qualcosa da dire

Poiché la Francia può contare su una vera industria cinematografica che il nostro Paese per il momento si sforza solo di immaginare, anche il genere del film per ragazzi ha un’importanza oggi del tutto sconosciuta al cinema italiano, malgrado alcuni recenti quanto modesti tentativi di intercettare il pubblico giovanissimo. Eppure avremmo una tradizione alla quale ispirarci: su tutti Luigi Comencini (“Le avventure di Pinocchio”, “Cuore”), e poi Folco Quilici (“Ti-Koyo e il suo pescecane”), Sergio Sollima (“Il corsaro nero”), Lucio Fulci (“Zanna Bianca”), Enzo D'Alò.

In questo senso, c’è solo da imparare dal sistema francese. Perché, dati alla mano, i principali fruitori delle sale italiane sono i ragazzini. E il cinema italiano non fa quasi niente per accontentarli: non ha funzionato il bel "Tito e gli alieni", si è difeso "La befana vien di notte" e ora siamo in attesa di “Copperman” e del “Pinocchio” secondo Matteo Garrone. Ma non si tratta di impostare un’inutile e sciagurata battaglia contro la Disney o la DreamWorks, ma di presentare qualcosa di almeno simile alle serie di Asterix e “Belle & Sebastien”, a “Mia e il leone bianco”, “Il piccolo principe”, “Il piccolo Nicolas e i suoi genitori”.

Un filone coltivato in modo sistematico e costante, che da una parte dimostra l’attenzione alle attese del pubblico infantile e dall’altra affronta storie universali ma legate all’immaginario nazionale – compito, peraltro, non difficile per un popolo tanto sciovinista. Ultimo titolo del catalogo è la superproduzione “Remi”, che Antoine Blossier ha scritto e diretto a partire dal classico “Senza famiglia” di Hector Malot, già all’origine di una fortunata serie anime e sei volte adattato per il grande schermo.

La storia è nota. All’età di dieci anni, Remi scopre di essere un trovatello. L’incivile padre adottivo vorrebbe chiuderlo in orfanotrofio: si salva grazie all’intervento provvidenziale di Vitalis, un musicista girovago che si esibisce con il cane Capi e la scimmietta Joli-Couer. In giro per la Francia, il misterioso mentore non solo insegna al bambino a leggere e scrivere, ma lo incoraggia altresì a coltivare il talento per il canto. E lo accompagna alla ricerca delle sue vere, imprevedibili origini…

“Remi” è, a suo modo, un’operazione esemplare: nel riprendere un testo fondamentale per l’immaginario francese, Blossier riesce a trovare un piacevole equilibrio tra una rilettura piena di suggestioni fantasy (la neve dentro il palazzo di “Edward mani di forbice”, gli adulti de “I Goonies”, tutto il repertorio spielberghiano) e il forte ancoraggio al locale paesaggio geografico ed emotivo. Molto si deve a Romain Lacourbas, che fotografa in Cinemascope i grandi e selvaggi spazi con un nitido senso dell’epica e segue una mappa cromatica accessibile ai piccoli spettatori. Il progetto è chiaro a partire dalla forma: costruire un classico che sia godibile oggi come domani.

Pur non essendo fedele alla cronologia narrativa (“ho dovuto ridurre tutto a un anno”, ha affermato l’autore, “e cercato di adattare la drammaturgia, che è sostanzialmente una cronaca, alla struttura classica in tre atti di una sceneggiatura”), Blossier si mantiene fedele allo spirito dell’avventuroso e lacrimevole racconto di formazione, adattandosi allo sguardo innocente di un bambino che impara a vivere vivendo – e soffrendo. Maleaume Paquin ha la spiazzante naturalezza tipica dei bambini attori, in felice duetto con la star Daniel Auteuil in un ruolo larger than life (nonché con i due animali, davvero incredibili).

A sottolineare l’elemento fiabesco, una cornice in cui l’anziano Remi, davanti al camino, narra la storia ad alcuni bambini che non hanno alcuna intenzione di dormire. Lo interpreta il magnifico e sottoutilizzato Jacques Perrin, un attore che negli anni abbiamo visto crescere, maturare, invecchiare: una presenza eterea e fuori dal tempo che mette in dialogo il cinema con la realtà e mantiene negli occhi una fanciullezza indispensabile per garantire la credibilità di un film limpido, edificante e placidamente anacronistico.

Lorenzo Ciofani 31-01-2019

L'Esorcismo di Hannah Grace, al cinema dal 31 gennaio

I film che hanno la parola “esorcismo” nel titolo invadono le sale cinematografiche dal 1973, l'anno in cui "L'Esorcista" si erse a capostipite di un sottogenere tra i più prolifici e profittevoli, spianando la strada agli epigoni come L'Esorcismo di Hannah Grace (The Possession of Hannah Grace).

Spesso il successo di questi prodotti consiste nel reinterpretare con poca inventiva la ricetta di William Friedkin e Peter Blatty (rispettivamente regista e sceneggiatore de L'Esorcista), riscaldando male una minestra – ne approfondiremo in seguito i motivi – che ha fatto la storia del cinema. Perché? La risposta è banale, ed il caso di Hannah Grace è esemplificativo: a fronte degli otto milioni di dollari da inserire sotto la voce budget, il film diretto da Diederik Van Rooijen ne ha già incassati 36. L'usato garantito va bene ovunque nel mercato audiovisivo, prova tangibile è l'uscita – risalente a qualche mese fa - della seconda stagione de L'Esorcista, serie televisiva prodotta dalla Fox.

Il problema degli emuli è che tendono a prendere dal capostipite gli accessori della sua grandezza – le contorsioni del corpo indemoniato a ritmo di ossa scricchiolanti, onnipresenti in Hannah Grace – senza sfiorare il dilemma morale tra fede e ragione, stretto nella morsa angosciante della sopravvivenza. Perché L'Esorcista è molto più di un horror: lo ha capito il riuscito L'Esorcismo di Emily Rose, mescolando l'orrore al dramma giudiziario e portandolo nel microcosmo delle aule di tribunale dove i dilemmi morali sono al centro di tutto.

Poiché questo articolo non deve intitolarsi “42 motivi per rivedere L'Esorcista”, è bene segnalare che L'Esorcismo di Hannah Grace – pescando a piene mani dal buon Autopsy, di cui in origine rivelava la fonte secondaria perché l'intenzione di Van Rooijen e compagnia era chiamarlo Cadaver – ribalta la premessa drammaturgica del capolavoro di Friedkin e Blatty: inizia alla fine di un esorcismo andato male e si sposta nell'obitorio del Boston Metropolitan Hospital, durante il primo giorno di lavoro di Megan (Shay Mitchell), ex poliziotta alle prese coi demoni interiori causati dalla morte di un collega. Le camere mortuarie sono lo scenario claustrofobico su cui è giocata la partita a scacchi tra il demone e la protagonista (con i comprimari, piatti come santini, a rivestire unicamente il ruolo delle pedine da sacrificare), in mezzo al ronzio asettico delle luci al neon che si accendono attraverso i sensori di movimento, cifra stilistica – qui l'intuizione visiva è derivata da Lights Out – utile a creare qualche sobbalzo, e niente di più. Quello che manca a livello di scrittura, sopratutto l'orrore procurato dalla perdita dell'identità, non può essere colmato a colpi di jump scare, né da espedienti scontati che non riescono a tirar fuori il film dalle sabbie mobili di una mediocrità sempre più banale e derivativa.

Alessandro Ottaviani 30/01/2019

Fonte immagini: universalmovies.it

Teatri Reagenti presenta "Le Sorelle Prosciutti" al Roma Fringe Festival

Le Sorelle Prosciutti è la storia di una famiglia di Langhirano che per cinquant’anni “ha fatto i prosciutti più buoni del mondo” nel prosciuttificio più famoso della provincia parmense, fondato dal partigiano Leonildo Fassoni. Lo spettacolo, in scena al Roma Fringe Festival dal 24 al 26 gennaio alla sala B dell’Ex Mattatoio-La Pelanda, prende forma dalla storia familiare di Francesca Grisenti, autrice del testo teatrale con Eva Martucci (entrambe protagoniste) e Massimo Donati, quest’ultimo anche in veste di regista. Tutto ciò che occorre alle due interpreti sulla scena è una sedia e la propria voce, per accompagnare il pubblico in un piacevole viaggio attraverso mezzo secolo di storia italiana. Dal secondo dopoguerra agli anni duemila, il prosciuttificio di famiglia è stato “prima povero, poi ricco e poi vuoto”, vittima dei tempi che cambiano, della tecnologia che avanza e della globalizzazione, che hanno stravolto il lavoro, un tempo artigianale, per renderlo prima industriale e poi precario.

Dal secondo dopoguerra agli anni duemila, il prosciuttificio di famiglia è stato “prima povero, poi ricco e poi vuoto”, vittima dei tempi che cambiano, della tecnologia che avanza e della globalizzazione, che hanno stravolto il lavoro, un tempo artigianale, per renderlo prima industriale e poi precario.

Francesca – interrotta di continuo dal suo irriverente alter ego – condivide ricordi dolci e ricordi amari, racconti della mamma e aneddoti di famiglia, con la voce velata di malinconia per quei tempi andati e quel buon profumo di prosciutto. Lo scambio verbale tra i due personaggi, giocoso e divertente, sfrutta sapientemente la sintonia tra le due interpreti, regalandoci momenti di genuina emozione e ben più di un sorriso, con la messinscena di simpatici stacchetti sulle musiche iconiche degli anni ’80 e ’90. La vicenda del prosciuttificio Fassoni traccia quindi un excursus di circa cinquant’anni di storia: dagli anni del boom economico, quando “per pudore non si ostentava ricchezza”, agli anni novanta, quando “tutto sembrava possibile”, fino ai primi anni duemila, quando la concorrenza spietata ha costretto l’azienda familiare a chiudere.

Le Sorelle Prosciutti non è una critica alla modernità, ma semplicemente una riflessione sull’impatto che il progresso ha avuto sul mercato del lavoro nel nostro paese. Il testo di Grisenti, Martucci e Donati si colloca perfettamente nel progetto di teatro civile della compagnia Teatri Reagenti che, con sensibilità, ha rielaborato il vissuto di tre generazioni di prosciuttai per trattare il tema del lavoro, di come questi sia mutato dalla seconda metà del novecento ad oggi (sfruttando anche gli avvenimenti interni all’azienda per accennare ad un confronto tra i due modelli femminili della donna operaia e della casalinga). Le Sorelle Prosciutti sebbene sia il racconto del dignitoso fallimento di un’azienda nostrana, si presenta soprattutto come la celebrazione del successo di una famiglia che ha affrontato le trasformazioni del nostro paese e, sebbene ferita, ha saputo cavarsela, puntando lo sguardo, speranzoso, al futuro della nuova generazione: tra loro c’è chi ha cambiato strada e chi sogna un nuovo prosciuttificio, ma non Francesca, lei il prosciutto non lo sa fare, però doveva raccontarlo, perché dopotutto “a chi non piace il prosciutto?”.

Silvia Piccoli 25/01/2019

Al Teatro India di Roma, Emma Dante porta in scena uno studio da Le Baccanti

Quando un nome noto del teatro come quello di Emma Dante viene accostato a un classico senza tempo come "Le Baccanti", l’incontro promette scintille. E scintille sono, recapitate da un team di attori dell’Accademia Nazionale d’Arte drammatica “Silvio d’Amico”, in scena al Teatro India di Roma nel periodo festivo a cavallo tra il 2018 e il 2019.

Sin dal principio, la regista traccia la sua linea, tesa e vibrante come una corda di violino, tra l’inquietudine e la sacralità. Due aspetti spesso, se non sempre, contrapposti nella tragedia greca, che esplodono sotto la direzione di Emma Dante, il cui occhio stravolgente si sposa alla perfezione con l’impeto caotico già copioso in Euripide.

Coreografie tra la danza e l’inseguimento, luci intermittenti e giochi d’ombra, sono alcuni degli ingredienti che rendono l’opera, nella traduzione di Edoardo Sanguineti, apprezzabile su più livelli: quello letterale o razionale (apollineo) e quello istintivo, quasi subliminale (dionisiaco). Paradossalmente le parti corali, cantate e armonizzate dagli attori, numerosi ma sempre in equilibrio sulla scena, risultano le più canoniche.

Anche la scenografia, di Carmine Maringola, riflette una duplicità insidiosa, le pareti rosa sembrano imprigionare, più che proteggere, ma non sono impenetrabili. Oltre alle uscite adibite, una per lato, capita di vedere personaggi invadere la scena strisciando sotto i suoi confini, o scuoterli dall’esterno con urla e strepiti. Avvolgente, ma non sicuro, il locus di questo studio flirta con l’uterino.

Vi sono poi le innumerevoli interpretazioni, innumerevoli davvero. Come per sedimentazione, "Le Baccanti" hanno acquisito nei secoli altrettante stratificazioni. C’è il conflitto tra sacro e profano, tra erotismo e castità, tra uomini e donne. C’è il conflitto generazionale tra vecchi e nuovi regnanti, quello tra madre e figlio. C’è Pènteo che, più che ateo, sembra figlio di una religiosità infertile e invidiosa. Di contro, un Dioniso doppio, nel ruolo e nel genere sessuale, assume i tratti di un anticristo ante litteram, un pifferaio magico dedito ai piaceri irresistibili della carne: pur nella sua onnipotenza, fa delle baccanti il proprio unico e solo strumento, perché di tutti il più invincibile.

Inevitabilmente a loro, alle Baccanti, l’ultima nota di quest’analisi. Prede di un’euforia senza confini ben distinti, devono mostrare al contempo la follia di un alter ego e le spaventose profondità del proprio vero io (in vino veritas). Un ruolo potente quanto complesso sotto la guida esperta e esigente della regista, che esalta però, singolarmente e in gruppo, l’interpretazione di tutte le attrici, scandite con ritmo musicale come canne di un organo di desideri inconfessabili.

Andrea Giovalè

5/01/2019

Foto di Tommaso Le Pera

"Yorick", l'altra parte di Amleto: due facce della stessa medaglia

ROMA – Prima o poi era inevitabile che accadesse: ovvero che Leviedelfool (scritto tutto attaccato altrimenti il duo di stanza nel borgo di Calcata si infastidisce) si gettassero, anima e cervello, sul “fool” per eccellenza, quel “Yorick” (prod. Teatro della Toscana) citato senza avere un corpo, il cui teschio, fin dalla notte dei tempi teatrali moderni, è identificazione con il famoso monologo di Amleto, quell'“essere o non essere” recitato e abusato nei peggiori incubi con calzamaglia e appunto cranio scarnificato in mano, voce impostata, pomposa, sguardo impomatato, Shakespeare old style in versione polverosa e stantia. “Fool” che per assonanza sembra “folle” quando il suo significato ci racconta intimamente altro: non è chi è pazzo ma chi lo fa, chi è sopra le righe, ma anche chi inganna, scherza, imbroglia (quello che fanno gli attori sul palco), il buffone, il giullare, sempre in pericoloso equilibrio tra la verità e la stranezza. Il fool-Yorick, visto con le retine di Simone Perinelli e Isabella Rotolo, è molto lucido (anche se la sua visione è da sottoterra, paragonabile al clown di It di Stephen King che esce dalla botola o dalle fogne), talmente consapevole del proprio spazio nel mondo, del proprio corpo, reale o immaginifico, del proprio tempo, ormai andato e qui, dal teatro, reso eterno e immortale.

Yorick (visto al Teatro India all'interno della rassegna Teatri di Vetro, diretta da Roberta Nicolai che ha selezionato sette diversi artisti con una doppia fase, spettacolare e dialettica e, cosa interessante, in quest'ultima ha tentato di portare alla luce tutti i materiali, i processi, le parole che le compagnie non sono riuscite a far confluire nel prodotto finale, nella piece) è un pretesto per parlare di Amleto. Yorick arriva dopo altri monologhi, o meglio personalissime rivisitazioni linguistiche, di Perinelli incentrati su Pinocchio, Ulisse e Don Chisciotte, monologhi che alterna a spettacoli d'ensemble come “Made in China” o “Heretico”, mentre il prossimo step saranno “Le Baccanti”. Yorick rinasce dalle sue ceneri come araba fenice, c'è nell'evocazione e al tempo stesso manca perché è l'unico personaggio amletiano che non ha mai parola ma, insieme al Principe di Danimarca, è una delle figure più ricordate e che sono più passate all'uso comune, al senso collettivo culturale stratificato.

Yorick (visto al Teatro India all'interno della rassegna Teatri di Vetro, diretta da Roberta Nicolai che ha selezionato sette diversi artisti con una doppia fase, spettacolare e dialettica e, cosa interessante, in quest'ultima ha tentato di portare alla luce tutti i materiali, i processi, le parole che le compagnie non sono riuscite a far confluire nel prodotto finale, nella piece) è un pretesto per parlare di Amleto. Yorick arriva dopo altri monologhi, o meglio personalissime rivisitazioni linguistiche, di Perinelli incentrati su Pinocchio, Ulisse e Don Chisciotte, monologhi che alterna a spettacoli d'ensemble come “Made in China” o “Heretico”, mentre il prossimo step saranno “Le Baccanti”. Yorick rinasce dalle sue ceneri come araba fenice, c'è nell'evocazione e al tempo stesso manca perché è l'unico personaggio amletiano che non ha mai parola ma, insieme al Principe di Danimarca, è una delle figure più ricordate e che sono più passate all'uso comune, al senso collettivo culturale stratificato.

Yorick esiste perché la sua assenza è molto più forte delle altre presenze in campo. E Yorick non c'è, è rimasto soltanto il suo teschio che è il suo telaio, la cornice e non il ritratto, il confine senza un Paese dentro. Vedi il teschio e pensi ai vermi, alla decomposizione che lo ha ripulito, lisciato, sverniciato (oggi la mente va anche a quello di diamanti dell'artista Damien Hirst). Le sue orbite vuote come grotte sono sempre monito, la sua bocca aperta da eco è sempre urlo, icona del memento mori. Ecco che T.S. Eliot ci viene in soccorso: “Aprile è il mese più crudele, generando lillà dalla terra morta, mischiando memoria e desiderio, eccitando spente radici con pioggia di primavera. L’inverno ci tenne caldi, coprendo la terra di neve smemorata”, e la sua “Sepoltura dei morti” ci chiariscono il prima, l'antefatto, il preambolo, l'incipit.

Questo “Yorick” è uno scavare la fossa, e la pala ce l'ha Perinelli, è un guardare in un tunnel buio e profondo, e la torcia ce l'ha Perinelli, è uno scovare la polvere ammassata sotto al tappeto, ed è Perinelli ad avere nel suo pugno la scopa-scettro. E' una rievocazione, è un mantra, è un guardare “obliquo” (parola cara a Leviedelfool), da sotto, di lato, è un constatare (forse anche contrastare), con altri occhi e nuove prospettive, l'Amleto che suda, soffre, si aggroviglia là sopra con destrezza incerta, malcelata rassegnazione, una punta di tenerezza di fronte all'ineluttabile e a quella lotta inutile con l'esistenza: “Le vostre parole da qui sotto le ho già sentite tutte un milione di volte” è il suo canto di questa che potrebbe essere considerata un'operetta rock con una musica a scandire di bassi (Perinelli è fan di Giorgio Moroder) il cerchio di luce a terra. Perinelli è sempre più Caparezza (già sottolineato in altri nostri scritti sull'artista romano), è burattinesco e si inserisce in quella lista di teatranti contemporanei orfani di Carmelo Bene e che in qualche modo lo vogliono riportare sulle assi del palcoscenico, volontariamente o meno: Gianfranco Berardi e Roberto Latini su tutti.

avere nel suo pugno la scopa-scettro. E' una rievocazione, è un mantra, è un guardare “obliquo” (parola cara a Leviedelfool), da sotto, di lato, è un constatare (forse anche contrastare), con altri occhi e nuove prospettive, l'Amleto che suda, soffre, si aggroviglia là sopra con destrezza incerta, malcelata rassegnazione, una punta di tenerezza di fronte all'ineluttabile e a quella lotta inutile con l'esistenza: “Le vostre parole da qui sotto le ho già sentite tutte un milione di volte” è il suo canto di questa che potrebbe essere considerata un'operetta rock con una musica a scandire di bassi (Perinelli è fan di Giorgio Moroder) il cerchio di luce a terra. Perinelli è sempre più Caparezza (già sottolineato in altri nostri scritti sull'artista romano), è burattinesco e si inserisce in quella lista di teatranti contemporanei orfani di Carmelo Bene e che in qualche modo lo vogliono riportare sulle assi del palcoscenico, volontariamente o meno: Gianfranco Berardi e Roberto Latini su tutti.

Yorick è l'altra faccia della medaglia del Principe di Elsinor (il sottotitolo è infatti: “Un Amleto dal sottosuolo”), se fosse una fotografia sarebbe il suo negativo, e i due sono complementari, come il cavaliere della Mancia e Sancho Panza, come l'uomo e la sua ombra. Da qua sotto (dove sta anche il pubblico, evidentemente già morto) l'Amleto si sente in frantumi, si annusa in frammenti, si apprezza in suggestioni, si percepisce a stralci.  Yorick è la coscienza di Amleto: “Parole, parole, parole” ripete spesso (Mina lo perdonerà), come se intorno facessero rumore soltanto per non pensare, come per fingere di aver seminato l'irreparabile conclusione. Perinelli ha sound, ha grip, ha groove, non c'è dubbio in questo, è un centauro della parola, è un dribbling man dell'allocuzione, surfista dell'arringa, s'incolla alla presa e non la molla, granitico, cambia palco all'interno della stessa scena, si costruisce ambiti e nicchie dove stare perennemente scomodo, in vasca, in punta di piedi, con svariate parrucche, su una scala, a sentire la fatica del vivere come quella del non-vivere.

Yorick è la coscienza di Amleto: “Parole, parole, parole” ripete spesso (Mina lo perdonerà), come se intorno facessero rumore soltanto per non pensare, come per fingere di aver seminato l'irreparabile conclusione. Perinelli ha sound, ha grip, ha groove, non c'è dubbio in questo, è un centauro della parola, è un dribbling man dell'allocuzione, surfista dell'arringa, s'incolla alla presa e non la molla, granitico, cambia palco all'interno della stessa scena, si costruisce ambiti e nicchie dove stare perennemente scomodo, in vasca, in punta di piedi, con svariate parrucche, su una scala, a sentire la fatica del vivere come quella del non-vivere.

“Dov'è Amleto?” “Amleto non è dove mangia ma dove è mangiato” è uno scambio feroce che esemplifica la poetica e la tematica e le rende lampanti, chiare nella loro oscuratezza fatta di carne e dissolvenza. Tutto è incentrato sulla forza di gravità, quella stessa che prima ci tiene appoggiati, appollaiati, appiccicati e attaccati al terreno, qui invece sembra spingere tutto sotto la linea della terra calpestabile: cadono i birilli che paiono sprofondare, gli cadono continuamente oggetti dalle mani scivolose che paiono rompersi, cade il gallo che non canta più fino a sgretolarsi e sparire. I colpi di mannaia ci azzannano, i colpi di ghigliottina ci tagliano, ci feriscono.

lampanti, chiare nella loro oscuratezza fatta di carne e dissolvenza. Tutto è incentrato sulla forza di gravità, quella stessa che prima ci tiene appoggiati, appollaiati, appiccicati e attaccati al terreno, qui invece sembra spingere tutto sotto la linea della terra calpestabile: cadono i birilli che paiono sprofondare, gli cadono continuamente oggetti dalle mani scivolose che paiono rompersi, cade il gallo che non canta più fino a sgretolarsi e sparire. I colpi di mannaia ci azzannano, i colpi di ghigliottina ci tagliano, ci feriscono.

Perinelli toglie il velo e ci mostra le nostre miserie, la nostra decomposizione ancor prima che questa accada. Uno Shakespeare scomposto in tanti gusti da plasmare, mischiare, sommare. Yorick ci guarda dal buco, sorride perché sa come andrà a finire, noi sorridiamo, sappiamo come andrà a finire ma non vogliamo dircelo. Perinelli non è Yorick, ma lui non lo sa e vola lo stesso.

Tommaso Chimenti 21/12/2018

Caravaggio: al Teatro Cometa Off di Roma in scena la vita di Michelangelo Merisi

Non è insolito che la vita di personalità note per la propria arte riveli, a uno sguardo appena più approfondito, una sequela di eventi al limite della drammaturgia. Non fa eccezione Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, colui che, oltre a creare un adagio sull'uso “caravaggesco”, per l’appunto, della luce, ha generato più di un mistero riguardo alle sue frequenti disavventure. Decide di trasformarle in spettacolo (“Caravaggio”, andato in scena al Teatro Cometa Off di Roma, dal 12 al 16 dicembre) Alessandro Sena, scrivendo, dirigendo e interpretando una rappresentazione fortemente descrittiva, di sapore biografico. Insieme a lui, a comporre un quartetto che diventa quasi quadrato, nella simmetria di un’interpretazione ordinata e “a turni”: Francesco Sgro, Marco Tassotti, Katia Nani e Cristiano Leopardi, quest’ultimo nei panni dell’inevitabile protagonista, il Caravaggio.

Accompagnano la figura del pittore ombre del suo passato, personaggi che hanno costellato la sua scura esistenza, tra passioni non dette, non tollerate, o quando non vissute personalmente, evocate e lasciate vivere attraverso i propri dipinti. Qui giace il nucleo di maggiore vitalità dell’opera, nella controversa interpretazione di un’arte amorevole e cristiana, che concede la bellezza divina (e la gloria immortale) ai volti più umili, incontrati in qualche vicolo buio e rigati dal peso di una vita di fatica e peccato. Questa stessa visione è compressa da un lato dalla rigidità di un clero che non vorrebbe sapere i lineamenti della Madonna, per esempio, incarnati da una musa qualunque, men che meno da una prostituta qualunque, e dall’altro dal piacere proibito della stessa Chiesa che di quei lineamenti, o di altri, ancor più fanciulleschi, si innamora e non riesce a farne a meno.

Quali sono le colpe dell’artista, in questo vortice di regole e infrazioni generate dalla stessa materia? È forse ingenuo esecutore di richieste altrui o attivo tentatore, provocatore e esecutore di un peccato più grande di sé, della Chiesa e dell’Uomo? Caravaggio, stanco di una vita passata a fuggire da prigioni fisiche o, peggio, incorporee, non può che soffrire nel domandarlo e nel domandarselo, in lotta con la coscienza più che con la malattia e la nomea di criminale. L’ambizione di primeggiare basta a giustificare il suo operato, sregolato tanto nell’arte quanto nella coscienza?

“Caravaggio” è il teatro che deriva da questo conflitto. L’empatia, per chi conosce e ama l’arte del Merisi, è innescata da un racconto estremamente dettagliato, forse troppo, che delega la drammaturgia al ricordo indiretto dei vari personaggi, molto più che all’azione. Si sente talvolta la mancanza del “drama” originariamente inteso, di un’azione declinata al presente, e non basta a compensarne l’assenza qualche sparuto intervallo musicale o coreografico. È una scelta di regia, comunque, quella di puntellare la scena su quattro voci (e mezzo, considerando quella del carceriere), mosse dal desiderio cocente di incontrarsi ancora una volta.

Andrea Giovalè

18/12/2018

Capri-Revolution: la rivoluzione intimista secondo Mario Martone

Ci sono tanti modi per compiere una rivoluzione: con armi, slogan, urla, fiori posti all’interno di cannoni, o bandiere lasciate svolazzare verso il cielo. Per fare una rivoluzione ci vogliono soprattutto due fazioni contrastanti e opposte sul piano ideologico, politico, culturale pronte a fronteggiarsi e scontrarsi. Quella della capraia Lucia sull’isola di Capri nel 1914 è una rivoluzione intimista e interna al proprio mondo; un manifesto dispiegato contro l’ottusità di un universo chiuso, povero, paternalistico e maschilista.

Quella di “Capri-Revolution” di Mario Martone (presentato in concorso alla scorsa edizione della Mostra del cinema di Venezia) è una lotta innescata dall’arrivo sull’isola partenopea di un gruppo di giovani del nord Europa, qui unitosi in una comunità per sperimentare nuovi stili di vita e innovative espressione artistiche. Insieme alla comunità fa il suo arrivo sull’isola anche un giovane medico (Antonio Folletto) portatore di idee che mettono la scienza e l'interventismo al primo posto. Un nuovo modo di pensare, di vivere del tutto estraneo a quello professato per anni sull’isola di Capri.

La ribellione che investe la giovane Lucia nasce da un mondo che non conosce e da cui è attratta. La comune ispirata a quella del pittore Karl Diefenbach è un universo comunitario e di uguaglianza che permette alla giovane di recidere le fila che la tenevano stretta a un nucleo famigliare opprimente e schiacciante la propria individualità. Un microcosmo famigliare tetro, buio, portato sullo schermo da una fotografia fredda e scura, rimembrante i quadri di Giovanni Fattori per quella patina polverosa e cinerea che va ad ammantare l’inquadratura. Una visione totalmente contrastante con quella di Capri, terra vergine dai colori accesi e sgargianti. Un Eden paradisiaco, habitat perfetto di uomini primitivi, e allo stesso tempo teatro principale dello spettacolo della natura che inizialmente la protagonista non riesce a leggere e interpretare. Dopo “Noi Credevamo” e “Il giovane favoloso”, Mario Martone aggiunge un nuovo tassello a quel trittico dell’emancipazione della persona e dei propri valori sullo sfondo di una storia d’Italia pronta a mutare. Le cand ele delle stanze claustrofobiche in cui si rinchiudeva il Giacomo Leopardi di Elio Germano lasciano spazio ora a mari cristallini e campi immensi, illuminati da una luce solare pronta a riscaldare corpi nudi e del tutto poveri di inibizione, colti in un abbraccio erotico che tanto ricorda quello messo in scena da Michelangelo Antonioni in “Zabriskie Point”. L’eleganza che caratterizza i balletti di baushiana memoria (difficile non pensare al “Sacre du Printempes” coreografato dalla danzatrice tedesca)ed eseguiti con disperata esigenza di liberazione dai membri della comunità guidata da Seybu, sottolinea la voglia di distaccarsi dai doveri e oneri sociali. Se l’interpretazione di Marianna Fontana (una delle due gemelle protagoniste del sorprendente “Indivisibili” di Edoardo De Angelis) si rivela capace di dare un volto a tutte quelle sfumature che animano il personaggio di Lucia, il film di Martone, al contrario, risulta molto spesso pretestuoso e pretenzioso. Il teatro portato sullo schermo all’interno della natura isolana è troppo didascalico, appesantito da un’oratoria esacerbata e fondata su un lirismo fin troppo ostentato. La tensione tra le due parti (Lucia e il mondo di appartenenza) non si riversa mai in uno scontro, o in un faccia a faccia liberatorio, ma anzi continua a sussistere alimentato da una reciproca indifferenza. Non si giunge mai, cioè, a uno scontro tra le due fazioni; Lucia viene scacciata dai fratelli, esiliata dal proprio nucleo famigliare, disprezzata dai compaesani e infangata da sguardi silenti e colmi di (pre)giudizio. Ciononostante non viene mai accesa la fiamma della rivoluzione. Lucia sembra come accettare il prezzo da pagare per la sua libertà ritrovata all’interno della comunità proto-hippie, ma lo fa senza mai affrontare chi ha deliberato la sua sentenza. Il paese di contadini e la comune vivono fianco a fianco, si sfiorano senza toccarsi mai. Se escludiamo la portata rivoluzionaria che anima il cambiamento di Lucia e la sua presa di coscienza di un’individualità fin troppo taciuta perché donna e povera, viene meno nel film di Martone quel senso di ribellione che il titolo presupponeva e di cui la protagonista poteva benissimo farsi portatrice. Di certo le performance attoriali di molti interpreti (soprattutto di quelli che incarnano i vari membri della comune) così forzate e non naturali, non aiutano a slegare l’opera da un’insistita ridondanza e farla navigare libera tra le acque della fantasia.

ele delle stanze claustrofobiche in cui si rinchiudeva il Giacomo Leopardi di Elio Germano lasciano spazio ora a mari cristallini e campi immensi, illuminati da una luce solare pronta a riscaldare corpi nudi e del tutto poveri di inibizione, colti in un abbraccio erotico che tanto ricorda quello messo in scena da Michelangelo Antonioni in “Zabriskie Point”. L’eleganza che caratterizza i balletti di baushiana memoria (difficile non pensare al “Sacre du Printempes” coreografato dalla danzatrice tedesca)ed eseguiti con disperata esigenza di liberazione dai membri della comunità guidata da Seybu, sottolinea la voglia di distaccarsi dai doveri e oneri sociali. Se l’interpretazione di Marianna Fontana (una delle due gemelle protagoniste del sorprendente “Indivisibili” di Edoardo De Angelis) si rivela capace di dare un volto a tutte quelle sfumature che animano il personaggio di Lucia, il film di Martone, al contrario, risulta molto spesso pretestuoso e pretenzioso. Il teatro portato sullo schermo all’interno della natura isolana è troppo didascalico, appesantito da un’oratoria esacerbata e fondata su un lirismo fin troppo ostentato. La tensione tra le due parti (Lucia e il mondo di appartenenza) non si riversa mai in uno scontro, o in un faccia a faccia liberatorio, ma anzi continua a sussistere alimentato da una reciproca indifferenza. Non si giunge mai, cioè, a uno scontro tra le due fazioni; Lucia viene scacciata dai fratelli, esiliata dal proprio nucleo famigliare, disprezzata dai compaesani e infangata da sguardi silenti e colmi di (pre)giudizio. Ciononostante non viene mai accesa la fiamma della rivoluzione. Lucia sembra come accettare il prezzo da pagare per la sua libertà ritrovata all’interno della comunità proto-hippie, ma lo fa senza mai affrontare chi ha deliberato la sua sentenza. Il paese di contadini e la comune vivono fianco a fianco, si sfiorano senza toccarsi mai. Se escludiamo la portata rivoluzionaria che anima il cambiamento di Lucia e la sua presa di coscienza di un’individualità fin troppo taciuta perché donna e povera, viene meno nel film di Martone quel senso di ribellione che il titolo presupponeva e di cui la protagonista poteva benissimo farsi portatrice. Di certo le performance attoriali di molti interpreti (soprattutto di quelli che incarnano i vari membri della comune) così forzate e non naturali, non aiutano a slegare l’opera da un’insistita ridondanza e farla navigare libera tra le acque della fantasia.

Elisa Torsiello, 17 dicembre 2018

Lorca: al Teatro dei Dioscuri di Roma le “Nozze di Sangue” del poeta drammaturgo spagnolo

Prende il via con il primo dei tre spettacoli preparati dagli allievi e diplomati dell’Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” il progetto Lorca: tre pieces tratte dalle opere teatrali del celebre autore, forse più noto per le sue poesie ma, di fatto, drammaturgo di talento pungente e sanguigno. In attesa di “Aspettiamo cinque anni” e “Yerma”, “Le nozze di sangue” è stato diretto da Danilo Capezzani, sotto la guida del maestro Arturo Cirillo, che sovrintenderà alla direzione anche delle successive due rappresentazioni (rispettivamente dirette da Caterina Dazzi e Federico Orsetti).

Non è mai compito facile aprire un progetto di sicura ambizione, anche quando evidentemente sostenuta da una sapienza teatrale, quella del regista, che ci consegna un’opera forte su due livelli, letterale e simbolico. Capezzani non si lascia scoraggiare, infatti, e mette in scena le nozze del Garcia Lorca su più livelli di scenografia, usando la sovrapposizione degli stessi, ove non fisicamente necessari, per rendere suggestioni, rimembranze, timori e incubi che poi, “squarciato il velo”, si palesano, letteralmente, uno dietro l’altro. A riempire questa profondità, poi, la voce degli attori: tanti e tali da far rivivere la nervosa conflittualità di un promesso sposo ingenuo fino alla contraria evidenza, di una madre oppressa dal peso dei lutti, di un amante rabbioso che non vuole né può più reprimersi e una sposa dilaniata tra una vita serena e una fine sincera.

Come se non bastassero le dinamiche di potere intra-familiari e inter-familiari (il matrimonio, attraverso la sposa innocente, riavvicina due famiglie nemiche), si aggiungono i personaggi del bosco, inevitabilmente figli di una notte ai limiti dell’onirico, una luna in cui specchiarsi e tre spaccalegna dal sapore di Parche. Nella sezione finale di spettacolo il ritmo sale e, come in sella a un cavallo, lascia dietro sé ogni discorso formale e principio di buonsenso. Nell’oscurità, c’è spazio solo per amore e morte. Ciò permette una climax emotiva che risolve il conflitto attraverso immagini iconiche, legate appunto a questi due sentimenti. È una soluzione visivamente magnetica, che ci traghetta ormai consapevoli verso l’inevitabile, d’altronde già preannunciato dal titolo.

Imprigiona e fa propria la cocente verità dei personaggi di Garcia Lorca una nutrita schiera di voci: oltre alle allieve diplomate Verdiana Costanzo e Diletta Masetti, gli allievi del terzo anno dell’Accademia Vincenzo Abbate, Gianfilippo Azzoni, Matteo Binetti, Giulia d’Aloia, Francesca Florio, Diego Giangrasso, Gaja Masciale e Iacopo Nestori. Tutti superano a pieni voti un esame tutt’altro che facile, riuscendo a imprimere negli spettatori non solo una storia, ma la visione, altrettanto viva e pulsante, di un autore amato eppure rappresentato meno di quel che meriterebbe. Il risultato finale è brillante.

Andrea Giovalè 16/12/2018

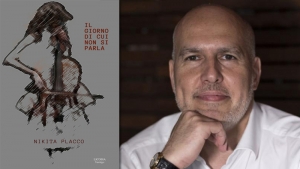

“Il giorno di cui non si parla”: la potenza del non-detto nel romanzo d’esordio di Nikita Placco

Nikita Placco, dopo 25 anni di avvocatura, esordisce con “Il giorno di cui non si parla”, romanzo edito da Licosia. La storia è quella di Rodolfo, dalla carriera simile per quanto, sostiene l’autore, non autobiografica: prima notaio e infine, con sempre più vigore, scrittore. Sospinto dall’ispirazione di una vita sentimentale piena, se non turbolenta, e traumi affettivi sepolti a variabile profondità, Rodolfo è a un punto cruciale sia della propria carriera che, se è per questo, della sua intera vita.

La cerebralità del protagonista, la sua acuta capacità e tendenza all’osservazione, sono riverberate dallo stile di Nikita Placco. Mai privo di eleganza formale e lessico forbito, talvolta forse un po’ troppo, si sposa bene con il carattere di Rodolfo, pur nel ripercorrere le sue tante e tali avventure in camera da letto. La corrispondenza diventa poi speculare quando, nella seconda parte del romanzo, la trama si sovrappone al racconto metaletterario. Leggiamo così la scrittura di Rodolfo, dopo quella su di lui, stilisticamente coerente con il resto.

Una volta abituati alla distanza linguistica di termini come “profferta”, “randomica” o “compulsare”, o a forestierismi di varia origine (“redde rationem”, “atout”, “diktat”, “up-front fee”), non ci si spaventa più e si riesce a gustare maggiore empatia con il nutrito pantheon di familiari, amici e amanti. Ognuno, sebbene viva sempre attraverso gli occhi del protagonista, è dotato dei propri gusti, delle proprie idiosincrasie e di un proprio punto di vista peculiare. La mappa in cui ci muoviamo è quella tracciata da Rodolfo, con continui rimandi per associazione al suo passato nella prima metà e nella seconda intermezzi del suo romanzo, la cui ispirazione è fornita proprio dallo svelamento di un segreto mantenuto troppo a lungo.

Questo è forse, sin dal titolo, il messaggio più profondo de “Il giorno di cui non si parla”: quanto determinante può essere, nella vita di ognuno, la forza pulsante e misteriosa generata da un evento traumatico? Che se ne parli o meno, che lo si ricordi o meno, ne siamo davvero condizionati inevitabilmente? Sembra che, tra dominarlo o esserne dominati, non ci sia una terza opzione. Eppure, la strada che sceglie Rodolfo, così come forse molti altri scrittori, è quella di una rielaborazione mediata, un sollievo del genere che solo la produzione artistica, e poco altro, riesce a concedere. E chissà che, liberati i propri demoni, lo scrittore non riesca a superare con successo il bivio più cruciale della sua vita, temuto come un segreto e rimandato altrettanto a lungo.

Andrea Giovalè

5/12/2018

Il cinema-teatro de "La maladie de la mort" nel fraintendimento delle relazioni uomo-donna

BOLOGNA – Di cinema a teatro, ultimamente, ne stiamo vedendo anche troppo. Il sistema è inflazionato, certamente abusato oltre il necessario. Abbiamo visto usare la tecnica delle telecamere in presa diretta con le immagini riproiettate su un grande schermo sul palco in molte prove dei Motus, nell'ultima opera di Milo Rau, “The Repetition”, con i 7-8 chili e il loro “Ciak”, gli Hotel Modern in “Kamp”, i Rimini Protokol. Solo per citarne alcuni. Niente di nuovo sotto il sole. Non fa eccezione questo “La maladie de la mort” (da Marguerite Duras per la regia dell'inglese Katie Mitchell, coproduzione italiane di Teatro Stabile di Torino, Teatro di Roma, Ert-Emilia Romagna Teatro e Metastasio di Prato), confusionario mashup tra teatro e cinema, tecnicamente valido anche se protratto fino all'esaurimento e alla consunzione, dove è stata ricreata una stanza d'albergo, con annesso corridoio, dove due attori agiscono e due telecamere con vari operatori, cameraman e assistenti li seguono, li filmano, tra cavi e inquadrature e spostamenti laterali consumati, entrate ed uscite. Quindi, se nel mondo di sotto la camera d'albergo è affollata, sopra, nel grande schermo, è “ripulita” da tutte le figure tecniche e restituita nel film dove questo Lui e questa Lei che si incontrano, a pagamento, non sappiamo se per cercare l'amore, la morte, il sesso, l'eccitazione o tutte queste cose insieme.

Oltre la stanza d'hotel c'è, di lato, anche una cabina, che sembra di quelle dei traduttori ai convegni: dentro l'attrice Jasmine Trinca che legge. Perché utilizzare un grande nome del cinema italiano per usarla per leggere poche righe? Sembra uno specchietto per le allodole che, di fatto, non dà nessun quid in più alla piece. Come specchietto è il nudo oltremodo esposto ed esibito dall'inizio alla fine. Ma molte sono le cose che non quadrano, che non tornano, che non funzionano. Ad esempio la presa diretta: sullo schermo passano le immagini così come vengono riprese live al piano sottostante (con qualche inserto preregistrato: le scene esterne, la facciata dell'albergo sul mare, la bambina) senza nessun scarto, alcun spostamento o scollamento di senso tra le due azioni.

Tutto molto piatto e lineare, bidimensionale, anche se la regista ci tiene a dirci, pare in maniera perentoria, che sono tre i punti di vista indagati: quello dell'uomo nei confronti della donna, vero, quello della donna verso l'uomo (banalmente sono le inquadrature da due camere differenti una di fronte all'altra) ed un terzo, quello della pellicola, che definisce, erroneamente, “oggettivo”. A parte il fatto che non esiste alcunché di oggettivo, ma certamente, parlando del caso specifico, ciò che vediamo sopra agitarsi sul telo in bianco e nero, è la visione del regista, le sue scelte, la sua idea e come vuol mostrare la narrazione, come vuol spostare il filo del discorso, che impostazione vuole dare, cosa vuole comunicare allo spettatore. Semplicemente il terzo “occhio” oggettivo non esiste a meno che non si arrivi al compromesso fallace che la visione del regista sia oggettiva e non, come crediamo, fortemente soggettiva.  Detto questo è proprio l'amore malato del romanzo della Duras che qui fa emergere (per la riduzione e l'adattamento di Alice Birch) un uomo patologico, problematico che tenta più volte di uccidere la donna preaccoppiamento (l'uomo in questione sembra sia metafora più generale del maschio). Come se si volesse dimostrare l'arroganza ancestrale e la violenza eterna del maschio sulla donna, la sua insita impotenza bilanciata solo dalla forza e dalla prevaricazione fisica e muscolare fino all'annientamento femminile, un uomo che poi, nei fatti mostrati, è succube, remissivo, perdente, codardo nei confronti della donna che è lì, in quello spazio fisico, per denaro e non certo per passione, piacere o altri sentimenti amorosi. Si ridicolizza il maschio senza riuscire a tracciare un discorso altro, una linea di riflessione nuova per argomentare, approfondire, scandagliare l'argomento. Anzi, da ciò che abbiamo visto, sembra che per la Mitchell il rapporto uomo-donna sia solo foriero e sinonimo di guerra e stupro, non di condivisione d'intenti, sia soltanto un campo di guerra sanguinoso dove qualcuno (ovviamente il lupo mannaro e orco contro Cenerentola e Biancaneve) assale, assalta contro la propria volontà qualcun altro più debole, più indifeso, che alla fine soccombe il tutto immerso nel desiderio di controllo e prevaricazione.

Detto questo è proprio l'amore malato del romanzo della Duras che qui fa emergere (per la riduzione e l'adattamento di Alice Birch) un uomo patologico, problematico che tenta più volte di uccidere la donna preaccoppiamento (l'uomo in questione sembra sia metafora più generale del maschio). Come se si volesse dimostrare l'arroganza ancestrale e la violenza eterna del maschio sulla donna, la sua insita impotenza bilanciata solo dalla forza e dalla prevaricazione fisica e muscolare fino all'annientamento femminile, un uomo che poi, nei fatti mostrati, è succube, remissivo, perdente, codardo nei confronti della donna che è lì, in quello spazio fisico, per denaro e non certo per passione, piacere o altri sentimenti amorosi. Si ridicolizza il maschio senza riuscire a tracciare un discorso altro, una linea di riflessione nuova per argomentare, approfondire, scandagliare l'argomento. Anzi, da ciò che abbiamo visto, sembra che per la Mitchell il rapporto uomo-donna sia solo foriero e sinonimo di guerra e stupro, non di condivisione d'intenti, sia soltanto un campo di guerra sanguinoso dove qualcuno (ovviamente il lupo mannaro e orco contro Cenerentola e Biancaneve) assale, assalta contro la propria volontà qualcun altro più debole, più indifeso, che alla fine soccombe il tutto immerso nel desiderio di controllo e prevaricazione.

Ci sono altri punti di domanda che hanno lasciato perplessi e svuotati e in balia della mancanza di un senso più intimo e profondo: nelle immagini mixate appare un uomo impiccato, il padre della prostituta, suicidatosi. È un particolare inquietante e forte tanto da farne un paragone con l'uomo che sta nudo davanti a lei (entrambi sono affetti dalla “malattia della morte”, così si dice; in generale l'uomo è il responsabile della perdita dell'innocenza della donna) al sapore di incesto. Ma è un dettaglio pesante che carica la scena ma che viene lasciato evaporare, scivolare senza alcun costrutto. Peccato per la Trinca poco utilizzata e per questo cupa, (pen)ombrosa piece che, sempre seguendo le parole della Mitchell, non ha niente del “thriller psicologico” che avrebbe dovuto essere negli intenti. Una visione faziosa dell'incontro-incrocio uomo-donna: che cosa si voleva dimostrare? Ci si aspetta da un momento all'altro che parta “L'odore del sesso” di Ligabue, invece ne viene fuori un porno sgonfiato, come acqua frizzante sgasata.

Tommaso Chimenti 17/11/2018

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…