“Ora l’emigrato era tornato a ricomporre quei mondi tra cui aveva dibattuto la vita, nella solitudine che sempre procura l’essere molte cose e nessuna. La sua Itaca l’aveva trovata vuota e piena di sonno. Era Nessuno in paese, come Nessuno era stato in quei viaggi fuori, nelle terre d’altrove” (Vinicio Capossela, Il paese dei Coppoloni)

Nóstos. Algía. Nostalgía. Dolore del ritorno. Terra sotto le scarpe, ai lati del cuore e sulla punta delle ciglia. Sguardo lontano, pensiero a una zolla che per anni si è vissuta solo con la mente. Itaca portatile e portabile, alma mater ferita e sconquassata. “Trapanaterra” di Dino Lopardo è un’Odissea lucana che esaurisce in trenta minuti una riflessione sulle radici e il loro significato per chi parte e per chi resta, un’ironica e rabbiosa  trattazione dello sfruttamento di una terra martoriata dal tempo, quello presente, e dimentica di quello passato.

trattazione dello sfruttamento di una terra martoriata dal tempo, quello presente, e dimentica di quello passato.

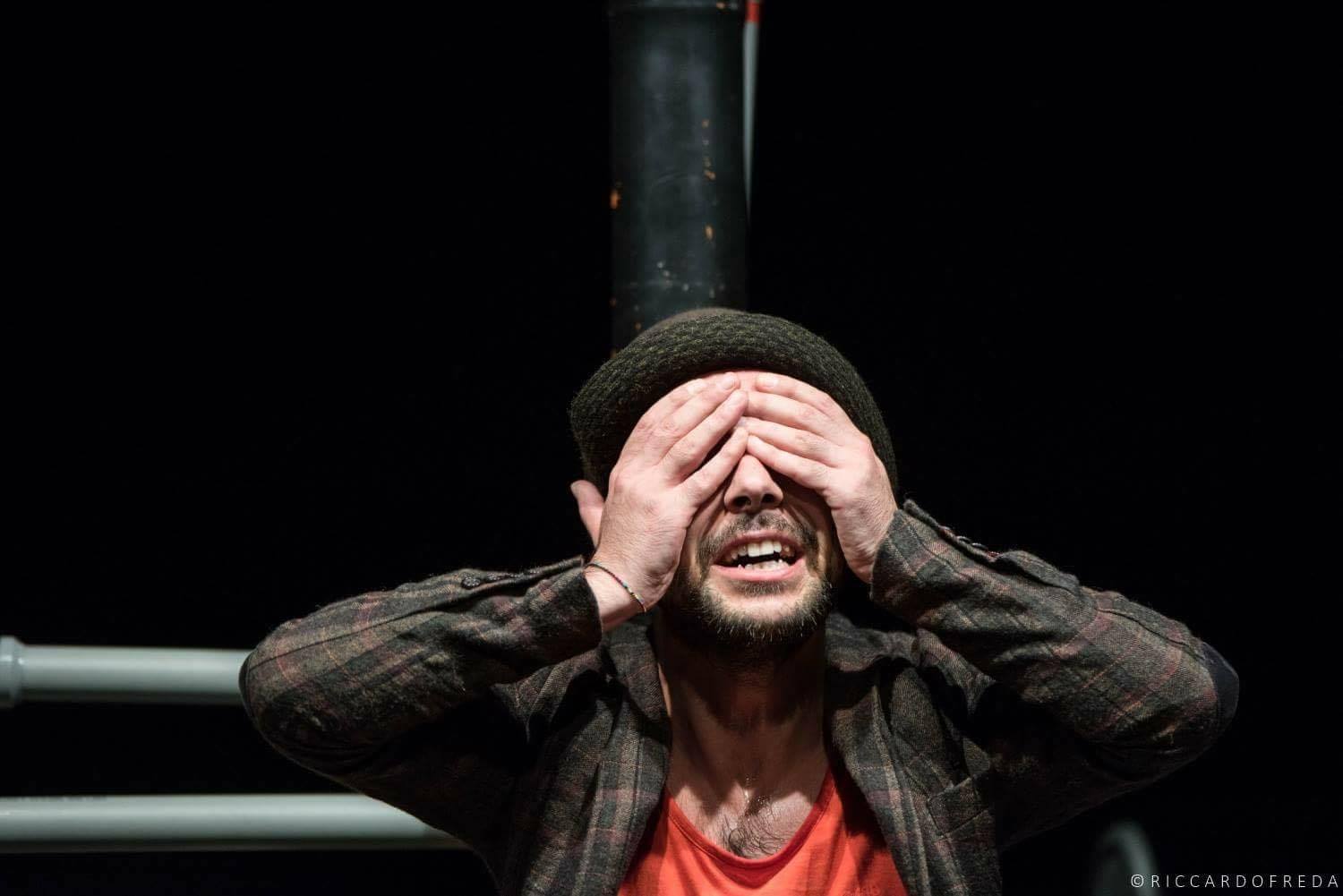

“Chi sei? Dove vai? Da dove vieni? Cosa vai cercando? Quando te ne andrai?” Sembra dire il fratello che è restato a quello che è tornato, organetto alla mano, alla terra dei padri. Uno, il più piccolo (Mario Russo) in calosce gialle e tuta nera, si districa tra i tubi sonanti e gorgoglianti della raffineria. L’altro, il più grande (Lopardo), quello che è “scappato”, è vestito da bohemienne e ha l’allegria di chi respira di nuovo l’aria di casa, una casa che forse non c’è più, che è cambiata.

Uno ingabbiato in una struttura quadrata, spigolosa, che non permette cambi di direzione. L’altro libero di giragli attorno, senza mai invadere il suo spazio. È una geometria sublime  quella disegnata da Lopardo e Russo – coadiuvati nella composizione da Rosa Masciopinto, Elena Oliva e Amalia Di Corso – atta a evidenziare il cambiamento di chi parte e di chi resta. Il paese è cambiato, i paesani sono cambiati. Paese di musica e musicanti dove non si canta e non si balla più, nemmeno ai matrimoni. Si può solo ascoltare lontano l’Eco di ballate e tarantelle ormai sopite, addormentate dalla puzza dei gas e infiacchite dal malaffare.

quella disegnata da Lopardo e Russo – coadiuvati nella composizione da Rosa Masciopinto, Elena Oliva e Amalia Di Corso – atta a evidenziare il cambiamento di chi parte e di chi resta. Il paese è cambiato, i paesani sono cambiati. Paese di musica e musicanti dove non si canta e non si balla più, nemmeno ai matrimoni. Si può solo ascoltare lontano l’Eco di ballate e tarantelle ormai sopite, addormentate dalla puzza dei gas e infiacchite dal malaffare.

“Trapanaterra” è un’Odissea lucana dove l’ENI è al tempo stesso un santo protettore che dà lavoro e una sorta di Polifemo contemporaneo che maciulla i compagni degli uomini emigrati, ne tracanna la linfa vitale e ospitale con avidità. Un atto dal ritmo serrato, a tratti da filastrocca, con qualche battuta in rima, improvvisazione ad arte e una vis comica marcata, mai banale, estremamente sottile, tanto da provocare quel riso amaro tipico di chi, da meridionale, riflette sul disastro che attanaglia il Sud. Lo stomaco si contrae a sentire storie d’infanzia, ricordi di famiglia, canti di piazza e bestemmie. Non è il locale, anzi sì. È l’ultra-locale che diventa ultra-universale: è un merito enorme – da standing ovation finale, per la cronaca – quello di Lopardo e Russo – autore delle musiche originali – che fotografano un sentimento in scambi ironici e prese in giro, in canzoni e fischiettii, giochi infantili e languidi abbracci d’armonica.

Il tutto è impastato nel dialetto, materia prima delle storie d’osso che si arrampicano per l’Appenino lucano, salendo a volte fino all’Irpinia e scendendo in Sila. La musica non è solo negli strumenti – ingegnosa la struttura di tubi a cui è collegata una fantasmagorica loop station – ma anche nelle parole. Come “batacatasch”, insetti che una volta “uscivano dalla merda di vacca”. C’erano, e non ci sono più. Come le lucciole, per dirla con Pasolini. Inutile arrabbiarsi, o forse no. Perché la rabbia, la tigna per la propria terra è senso di appartenenza, è voglia di comunità che nella frenesia moderna si è perduta, ma è necessaria. Qualcuno è partito perché altri potessero crescere, perché la terra madre non ha i mezzi per alimentare le speranze di tutti. Ma di chi è il coraggio, di chi resta? O di chi torna? L’emigrato è un naufrago in terra natìa, quello che ha conosciuto altrove lo rende estraneo e lo fa perdere ai bordi di un buco, ai bordi di un pozzo. Quello che sa, e che gli altri non sanno, lo rende più solo: “quello che sono mi porto addosso”. E intanto le ciminiere hanno sempre da fumare.

scendendo in Sila. La musica non è solo negli strumenti – ingegnosa la struttura di tubi a cui è collegata una fantasmagorica loop station – ma anche nelle parole. Come “batacatasch”, insetti che una volta “uscivano dalla merda di vacca”. C’erano, e non ci sono più. Come le lucciole, per dirla con Pasolini. Inutile arrabbiarsi, o forse no. Perché la rabbia, la tigna per la propria terra è senso di appartenenza, è voglia di comunità che nella frenesia moderna si è perduta, ma è necessaria. Qualcuno è partito perché altri potessero crescere, perché la terra madre non ha i mezzi per alimentare le speranze di tutti. Ma di chi è il coraggio, di chi resta? O di chi torna? L’emigrato è un naufrago in terra natìa, quello che ha conosciuto altrove lo rende estraneo e lo fa perdere ai bordi di un buco, ai bordi di un pozzo. Quello che sa, e che gli altri non sanno, lo rende più solo: “quello che sono mi porto addosso”. E intanto le ciminiere hanno sempre da fumare.

Foto: Riccardo Freda

Daniele Sidonio 4/10/2016