"Fringe Torino": spiccano gli interpreti maschili, narrazione e qualità attoriale

TORINO – Alcune città, quando piove, possono risultare più tristi di altre. Del “Cielo su Torino che sembra muoversi al mio fianco” ce ne hanno già parlato a sufficienza i Subsonica ai tempi della fioritura dei Murazzi. Ma a Torino non ci si annoia mai: puoi respirare l'aroma di caffè nel Museo Lavazza, sentire i rombi in quello dell'Automobile, inalare la Storia con la maiuscola nel Museo Egizio, farti ispirare dal MAO dove in questo periodo scorre un'interessante abbinamento e rapporto tra Islam e l'acqua, commuoverti davanti alle fotografie sgranate dei campioni senza tempo del Grande Torino, proprio in questi giorni scoccavano i 70 anni dalla tragedia di Superga, oppure immergerti nei colori di Steve McCurry ed i suoi scatti da mondi lontani pieni di vita, di libri, di storie e di parole da leggere. Il Fringe di Torino arriva alla sua sesta edizione e si posiziona prima, quasi in un continuum tra la fine delle stagioni, del Festival delle Colline. I Fringe da noi non hanno attecchito come si pensava; dall'esperienza di quello di Edimburgo, che fa numeri e businness, molte città hanno voluto provarne gli effetti e l'ebbrezza: ci vengono in mente Roma, Spoleto o l'Apulia, e l'esperienza di Torino sembra essere quella che si è meglio strutturata e imposta nel panorama nazionale.

Il clima rimane off e giovane, il che è limite e ricchezza, limite perché si resta sempre nell'“emergente”, quasi emergenziale, ricchezza per l'entusiasmo che si crea attorno. Importante la scelta del Fringe torinese, diretto con sorriso e piglio da Cecilia Bozzolini, di utilizzare otto spazi non teatrali, locali, centri culturali, pub, dislocati nelle zone più diverse della città della Mole, dalla Barriera di Milano ai Magazzini sul Po, da Piazza Statuto a Piazza Castello: fermento, vita. Sui trecento progetti arrivati ne sono stati selezionati 27 che sono andati in scena nelle due settimane del festival per nove repliche complessive (una bella vetrina o un bel rodaggio). Gli spettatori avevano a disposizione tre spettacoli a sera nello stesso spazio, molto comodo e funzionale per una piccola maratona quotidiana dentro le pieghe del nostro teatro. La parola d'ordine di quest'anno è stata #fridom, il simbolo, onirico e leggermente pessimista, un dodo, bell'uccello piumoso, nostalgicamente estinto, non un bell'augurio per il teatro off. Non è mancata certamente la qualità però sono mancati i premi (miglior performance, miglior spettacolo, miglior testo), le giurie, tecnica e popolare, per poter valorizzare al meglio (anche il marketing è importante) gli spettacoli e il Fringe stesso durante l'anno. Il Fringe di Torino 2019, almeno per quanto ci riguarda, parla al maschile: già perché abbiamo riapprezzato o scoperto grandi interpreti carismatici, potenti, che sono riusciti a catalizzare l'attenzione con la forza delle loro parole, convinti, decisi, ammalianti, affascinanti animali da palcoscenico (e mai bestie di scena).

Animali sì perché due dei quattro spettacoli che abbiamo selezionato parlavano di porci, o suini o maiali, a seconda dell'accezione che vogliamo dare al sostantivo che può essere declinato adesso in termini culinari-gastronomici, ora igienici, o ancora moralistici. Tra il reale e il metaforico sta la narrazione intensa di Angelo Colosimo (si mangia la scena) che ci porta tra le pieghe della sua martoriata Calabria con “Simu e Puarcu” (che chiude la trilogia con “Bestie rare” e “L'Agnello di Dio”) dove la lingua tagliente dello stivale della Magna Grecia è appuntito come un coltello per smembrare, tagliare, incidere, scuoiare. Colosimo governa questa lingua musicale e rude insieme, tra filastrocche in rima dalle quali farsi coccolare e cullare e l'arrogante e ispida sensazione di Far West dove vince la legge del più forte. Il macellaio ci racconta come sgozza i maiali, ai quali comunque vuole bene, il lavoro sporco, ma fatto con passione e dedizione quasi una missione, ma è tutto (nei cliché del meridionale simpaticamente esondante, ciarliero, di catene spesse al collo con la croce da baciare, i santi da reclamare e venerare, gli occhiali a specchio, la camicia colorata che fa subito spiaggia e calura) un rimando a sparizioni, a corpi nascosti e sezionati, ad un altro tipo di macellazione, certamente con meno amore e cura rispetto a quella animale.

Un racconto (ci ha ricordato le fiabe per niente consolatorie dei Fratelli Grimm) intriso di sangue che ci porta ad una storia vera, quella di Santino Panzanella scomparso e dissolto dalla ndrangheta e i cui presunti assassini sono stati prima arrestati e poi rilasciati per insufficienza di prove: una storia tutta italiana, una storia sbagliata. Colosimo (una recitazione carica e viscerale che ci ha portato con la memoria a “Roccu u Stortu” del conterraneo Fulvio Cauteruccio o “Acido fenico” dei leccesi Koreja o ancora “Kitsch Hamlet” oppure “U Tingutu” entrambi di Scena Verticale di Castrovillari) ha grande energia nel passare dalla dimensione (con un buon contributo di luci e sonoro) dello scannatoio a quella delinquenziale mantenendo un equilibrio sottile ora ironico adesso freddo ma sempre neutrale e naturale seguendo la logica mafiosa del segno della croce e dei barili d'acido, del santo da portare in processione e della brutalità nell'eliminare, o dissolvere ancora peggio, un nemico: quando il teatro serve per andare in direzione ostinata e contraria.

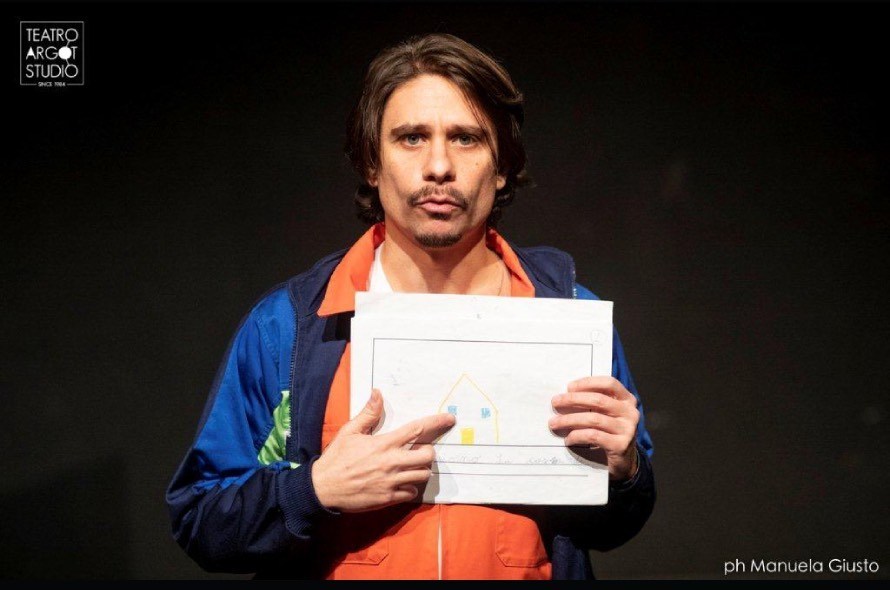

Ancora maiali  nella digressione di Fabrizio Martorelli, attore di razza, che, con “Peppa Pig prende coscienza di essere un suino” di Davide Carnevali, ci porta dentro ad un dialogo che oscilla tra il filosofico e l'economico con la figlia ancora piccola e sullo sfondo il mondo dei cartoni animati ed il marketing e le simbologie che queste instillano e inculcano nei bambini, potenziali consumatori. La narrazione ha molti step e varie fasi; si passa appunto dal neoliberismo e dalla lotta di classe al porcello dei cartoon che professa, contraddicendo la realtà, il “migliore dei mondi possibili”, passando per la CIA, Guantanamo, fino alla trita rivendicazione del teatro sul sistema teatrale e le lamentazioni contro i grandi Stabili che gestiscono il potere, per poi arrivare, dopo molti piani e molte, troppe, storie affastellate, dopo un po' se ne perde la cognizione divenendo complesso, ad una critica al mondo mercimonio dell'arte contemporanea. Il tema è molto interessante e l'incipit deflagrante, Martorelli ha lucidità ed è un trascinatore allo stato puro, adrenalinico, un'asciugatura di rimandi e salti e prospettive gioverebbe a tutto l'impianto che, comunque, nel suo complesso risulta godibile, anche se perdendo di leggerezza si fa serioso e non più pungente ma solo grave, ma potrebbe diventare esplosivo.

nella digressione di Fabrizio Martorelli, attore di razza, che, con “Peppa Pig prende coscienza di essere un suino” di Davide Carnevali, ci porta dentro ad un dialogo che oscilla tra il filosofico e l'economico con la figlia ancora piccola e sullo sfondo il mondo dei cartoni animati ed il marketing e le simbologie che queste instillano e inculcano nei bambini, potenziali consumatori. La narrazione ha molti step e varie fasi; si passa appunto dal neoliberismo e dalla lotta di classe al porcello dei cartoon che professa, contraddicendo la realtà, il “migliore dei mondi possibili”, passando per la CIA, Guantanamo, fino alla trita rivendicazione del teatro sul sistema teatrale e le lamentazioni contro i grandi Stabili che gestiscono il potere, per poi arrivare, dopo molti piani e molte, troppe, storie affastellate, dopo un po' se ne perde la cognizione divenendo complesso, ad una critica al mondo mercimonio dell'arte contemporanea. Il tema è molto interessante e l'incipit deflagrante, Martorelli ha lucidità ed è un trascinatore allo stato puro, adrenalinico, un'asciugatura di rimandi e salti e prospettive gioverebbe a tutto l'impianto che, comunque, nel suo complesso risulta godibile, anche se perdendo di leggerezza si fa serioso e non più pungente ma solo grave, ma potrebbe diventare esplosivo.

E' una contraddizione in termini la piece “Un'ora di niente” di Paolo Faroni che, all'opposto, sono sessanta minuti scanditi da verità allarmanti, cinismo urticante, grande umanità, racconti autobiografici privati il tutto miscelato da un sarcasmo pungente, esilarante, ficcante, urticante. Da solo sul palco, tiene le redini, affossa il pubblico in un corpo a corpo dove sempre esce vincitore con una dialettica intelligente e una costruzione drammaturgica che tocca i rapporti interpersonali e sentimentali ma anche l'autostima, il teatro, il sesso, in un tourbillon vorticoso, in uno Zibaldone dove si miscelano Natura e Anima con battute al vetriolo, “Il teatro è come un cane, il calore di qualcuno senza lo sbattimento di dover stare ad ascoltarlo”, con stilettate velenose: “Esiste una sola religione: l'erotismo. Tutte le altre infatti tentano di combatterlo”: deliziosamente spassoso, talmente insensibile da nascondere il bisogno di un abbraccio, quello del pubblico.

Importante l'indagine, durata quattro anni, di Gianni Spezzano (lo abbiamo visto in nella serie Gomorra) e Adriano Pantaleo (anima del Nest di San Giovanni a Teduccio a Napoli) sul mondo degli ultrà di calcio. “Non plus ultras” è un viaggio dentro le dinamiche, le strategie, le tecniche, le psicologie, le famiglie e tutto il non detto, e il non conosciuto, dentro quel terreno fatto di fratellanza, violenza, rapporti, intrighi, intrecci borderline a cavallo tra legalità e illecito, fede, odio, vicinanza. In una scena costruita con file di seggiolini da curva e manichini con maglie colorate ai lati e una croce in alto a santificare le feste e a benedire il campo, Pantaleo è un abile trasformista che presta corpo e voce a varie figure che aleggiano, sostano, gravitano attorno a quell'universo così romanzato da chi c'è dentro, così avversato da chi ne sta fuori. C'è ironia e freschezza, così come amarezza nel percorso evidenziato di  Ciro che diventa ultrà per amore. Quasi come fosse una dipendenza, una malattia, un virus che si attacca e si appiccica addosso e non ti lascia più attanagliandoti perché ti dà una scansione della settimana, qualcosa per cui combattere, credere, forse anche morire, un'identità forte in un oggi labile e incerto, mellifluo e liquido. Pantaleo sale e scende dalla struttura, si lancia, si scapicolla, suona, canta, urla, intona i cori da stadio: ora è nei panni di Ciro poi diventa lo zio Salvatore filosofo, l'agognata fidanzata Susanna infine Biagio il Mohicano, il capo dei capi. Ma ci racconta una cerchia di figure, dai soprannomi coloriti: Chardonnay, Megabyte, Lupin, che ci fanno sorridere (a tratti è irresistibile) e ci aprono una finestra (suonando tanti campanelli da reception, gong come sul ring, piccoli tonfi come battiti del cuore) su un terreno troppo spesso, semplicisticamente, bollato soltanto come aggressivo e rude: certo ci sono le risse, le trasferte, l'adrenalina, la ferocia atavica contro le forze dell'ordine ma anche la trasmissione di valori, l'orgoglio, il rispetto di una città. Non dà giudizi, solo punti di vista, da vedere: ogni maledetta domenica.

Ciro che diventa ultrà per amore. Quasi come fosse una dipendenza, una malattia, un virus che si attacca e si appiccica addosso e non ti lascia più attanagliandoti perché ti dà una scansione della settimana, qualcosa per cui combattere, credere, forse anche morire, un'identità forte in un oggi labile e incerto, mellifluo e liquido. Pantaleo sale e scende dalla struttura, si lancia, si scapicolla, suona, canta, urla, intona i cori da stadio: ora è nei panni di Ciro poi diventa lo zio Salvatore filosofo, l'agognata fidanzata Susanna infine Biagio il Mohicano, il capo dei capi. Ma ci racconta una cerchia di figure, dai soprannomi coloriti: Chardonnay, Megabyte, Lupin, che ci fanno sorridere (a tratti è irresistibile) e ci aprono una finestra (suonando tanti campanelli da reception, gong come sul ring, piccoli tonfi come battiti del cuore) su un terreno troppo spesso, semplicisticamente, bollato soltanto come aggressivo e rude: certo ci sono le risse, le trasferte, l'adrenalina, la ferocia atavica contro le forze dell'ordine ma anche la trasmissione di valori, l'orgoglio, il rispetto di una città. Non dà giudizi, solo punti di vista, da vedere: ogni maledetta domenica.

Da segnalare assolutamente “Sul divano” della Compagnia PerNoi, in un interno degradato da Cinico Tv, claustrofobico e spiegazzato, due fratelli (sono venuti in mente anche Scimone e Sframeli, anche se qui manca ancora quello stato di grazia e sospensione ma il climax è quello) bevono birra e giocano a calcio con una palla di carta. Si sono rinchiusi, rifugiati dopo un grave lutto, quasi hikikomori, e non vogliono più uscire perché lì dentro si sentono al sicuro, perché lì dentro tutto è rimasto uguale e non può far male. Divano e birra, birra e divano e tante bottiglie vuote come cadaveri delle possibilità che non hanno scelto,  come le teste dell'Isola di Pasqua per guardare orizzonti lontani che hanno deciso di non percorrere chiudendosi dentro il guscio di un salotto spoglio d'affetti. Il tema della perdita e della difficile gestione del lutto striscia anche se l'atmosfera pazientemente costruita viene fatta virare, poteva essere giocata meglio, sull'ironia lasciando un po' d'amaro in bocca per quello che poteva essere. Il tempo, però, è dalla loro parte.

come le teste dell'Isola di Pasqua per guardare orizzonti lontani che hanno deciso di non percorrere chiudendosi dentro il guscio di un salotto spoglio d'affetti. Il tema della perdita e della difficile gestione del lutto striscia anche se l'atmosfera pazientemente costruita viene fatta virare, poteva essere giocata meglio, sull'ironia lasciando un po' d'amaro in bocca per quello che poteva essere. Il tempo, però, è dalla loro parte.

Favolosi e funambolici i Three Dots Company (i tre puntini, quelli di sospensione, quelli del non detto, quelli che lasciano sempre uno spazio per l'immaginazione e la fantasia...) che con “Mimes” ci hanno regalato divertimento puro legato però alla riflessione, mai banale o scontata, sul teatro nel suo continuo dialogo tra realtà e finzione, come sulla vita, sul prendesi sul serio, sul gioco dell'esistenza. Se due dei tre mimi usano in scena tutte le tecniche ci ci si aspetta da un mimo con i guanti e la faccia bianchi, lo specchio e appunto il mimare gesti, azioni e oggetti che effettivamente  non sono presenti, il terzo, cinico e spietato, mette in luce le falle del loro piccolo mondo, scopre le carte delle loro convinzioni. Ecco che una banana, reale e non solamente fatta immaginare, o una scala, diventano oggetti-grimaldello, feticci-piedi di porco (ritorna magistralmente il suino-refrain) per comprendere il reale, scatenando un'ironia incontenibile, una stimolazione intellettiva delicata, semplice ed esplosiva al tempo stesso: una fenomenale allegoria.

non sono presenti, il terzo, cinico e spietato, mette in luce le falle del loro piccolo mondo, scopre le carte delle loro convinzioni. Ecco che una banana, reale e non solamente fatta immaginare, o una scala, diventano oggetti-grimaldello, feticci-piedi di porco (ritorna magistralmente il suino-refrain) per comprendere il reale, scatenando un'ironia incontenibile, una stimolazione intellettiva delicata, semplice ed esplosiva al tempo stesso: una fenomenale allegoria.

Tommaso Chimenti 19/05/2019

Le tre P del Pallone: dialogo tra Pecci, Pruzzo e Piovani

FIRENZE – “Non c’è un altro posto del mondo dove l’uomo è più felice che in uno stadio di calcio” (Albert Camus).

Negli anni '80, quando ancora i cuochi non si chiamavano chef, andava molto la “Pasta alle sette P”. Nella serata organizzata dal Festival del Calcio (diretto da Alessandro Riccini Ricci, le scorse edizioni si erano svolte a Perugia) al Teatro del Sale molte, tante, e mai troppe P, sono scese in campo. Pensiamo al gioco della Palla e ovviamente al Pallone, tu pensa al Passaggio filtrante o al Pressing, alla Percussione sulla fascia o alla Penetrazione centrale, e poi ci sono il Possesso palla, il Palleggio e il Pallonetto, per non pensare al Palo, da benedire o maledire, la sempre mal digerita Panchina, la Parata dei numeri uno, il sempre utile Parastinchi, la Porta, da proteggere o sfondare, il Posticipo, l'anelato Procuratore, fino alla Punizione di Prima della Punta. A Firenze il calcio sta di casa con il centro federale di Coverciano.

Il calcio, il soccer, il football sono pieni delle P di Palla, ma riunire sotto lo stesso tetto, attorno agli stessi microfoni tre assi, forse casualmente accomunati da quella P iniziale nel loro cognome, non è impresa semplice: se a centrocampo metti Eraldo Pecci, una coppa Italia con il Bologna, poi Fiorentina, uno scudetto al Torino e infine con la maglia del Napoli di Maradona; se in attacco schieri Roberto Pruzzo, una carriera divisa tra Genoa, soprattutto Roma, con dieci stagioni, uno scudetto, oltre cento gol in maglia giallorossa, la finale di Coppa Campioni persa con il Liverpool in casa, e per concludere il Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” di Roberto Benigni. Tre P favolose che si sono aperte, raccontate, con dolcezza, semplicità, allegria, anche irriverenza, schiettezza, mischiando ricordi di campo e di spogliatoio con aneddoti di tifo. Piovani, qui in veste di romanista e non di pianista, ha messo sul piatto le sue nostalgie e le atmosfere di chi vive la squadra da fuori, miscelandole con i guizzi dei suoi ex campioni. Pecci, da bravo centrocampista qual era, si presenta subito con un'incursione: “Sono il trapano dell'Adriatico”, e qualunque allusione è lecita. C'è talento, gioia, fantasia, genio, niente è impomatato né abbottonato. Palla a Piovani: “Abitavo nel quartiere romano Trionfale e per noi ragazzini i “laziali” erano qualcosa di strano, di lontano: “I laziali stanno a via Tunisi” ci dicevamo con paura come fossero mostri. Non sapevamo come fossero fatti realmente questi “laziali”. E allora, quando volevamo proprio rompere le regole, ci dicevamo: “Ma perché non andiamo a scrivere Forza Roma con il gesso a via Tunisi?” e l'eccitazione per il tabù era fortissima. Il tifo non è una passione, è un'appartenenza. Se fossi nato a via Tunisi avrei vinto l'Oscar? Non lo so davvero”. Zeffirelli sosteneva che il calcio è, e deve essere, puerile, infantile. Ecco un nuovo intervento divertito di Pecci: “Se il rigore è a favore nostro c'era di sicuro, se era contro non c'era”, contravvenendo Boskov che diceva “Rigore è quando arbitro fischia”. E ancora il mattatore romagnolo con una grande verve e acume: “Fare il tifoso del Toro è come masturbarsi con la sabbia”. Ecco, l'immagine è precisa e rende bene l'idea.

Pecci, da bravo centrocampista qual era, si presenta subito con un'incursione: “Sono il trapano dell'Adriatico”, e qualunque allusione è lecita. C'è talento, gioia, fantasia, genio, niente è impomatato né abbottonato. Palla a Piovani: “Abitavo nel quartiere romano Trionfale e per noi ragazzini i “laziali” erano qualcosa di strano, di lontano: “I laziali stanno a via Tunisi” ci dicevamo con paura come fossero mostri. Non sapevamo come fossero fatti realmente questi “laziali”. E allora, quando volevamo proprio rompere le regole, ci dicevamo: “Ma perché non andiamo a scrivere Forza Roma con il gesso a via Tunisi?” e l'eccitazione per il tabù era fortissima. Il tifo non è una passione, è un'appartenenza. Se fossi nato a via Tunisi avrei vinto l'Oscar? Non lo so davvero”. Zeffirelli sosteneva che il calcio è, e deve essere, puerile, infantile. Ecco un nuovo intervento divertito di Pecci: “Se il rigore è a favore nostro c'era di sicuro, se era contro non c'era”, contravvenendo Boskov che diceva “Rigore è quando arbitro fischia”. E ancora il mattatore romagnolo con una grande verve e acume: “Fare il tifoso del Toro è come masturbarsi con la sabbia”. Ecco, l'immagine è precisa e rende bene l'idea.

Si può dire che sul palco, Fiorentina, Torino e Roma, si sono coalizzate in un tutti contro una, la squadra a strisce per eccellenza, quella in bianco e nero, quella innominabile. Pruzzo ce lo ricordiamo con i baffoni adesso sostituiti da un pizzetto leggero, appena disegnato, sembra il più schivo. Pecci invece è una bomba che scatena curiosità e sano divertimento gustoso; quest'estate è andato a Capo Nord in scooter: “Se Dio esiste, sta da quelle parti”, chiosa. Con un accenno di malinconia, dopo una carriera di luci e titoli e trionfi e telecamere sottolinea: “L'anno migliore della mia carriera? Al militare”. Pruzzo che racconta quando doveva andare alla Juventus, Piovani che ricorda di Pruzzo le cinque reti segnate all'Avellino: “Il calcio a certi livelli non si può spiegare, rientra nella categoria dello stupore, del disegno, di quel talento puro fatto con tutta quella semplicità e naturalezza che è frutto di tutto quel grande lavoro che noi umani non riusciamo a vedere”. E qui torniamo a Boskov: “Campione vede autostrada dove altri vedono sentiero”. Genio.

bianco e nero, quella innominabile. Pruzzo ce lo ricordiamo con i baffoni adesso sostituiti da un pizzetto leggero, appena disegnato, sembra il più schivo. Pecci invece è una bomba che scatena curiosità e sano divertimento gustoso; quest'estate è andato a Capo Nord in scooter: “Se Dio esiste, sta da quelle parti”, chiosa. Con un accenno di malinconia, dopo una carriera di luci e titoli e trionfi e telecamere sottolinea: “L'anno migliore della mia carriera? Al militare”. Pruzzo che racconta quando doveva andare alla Juventus, Piovani che ricorda di Pruzzo le cinque reti segnate all'Avellino: “Il calcio a certi livelli non si può spiegare, rientra nella categoria dello stupore, del disegno, di quel talento puro fatto con tutta quella semplicità e naturalezza che è frutto di tutto quel grande lavoro che noi umani non riusciamo a vedere”. E qui torniamo a Boskov: “Campione vede autostrada dove altri vedono sentiero”. Genio.

Un calcio senza il Var quello che hanno giocato Pruzzo e Pecci, classe '55 entrambi, nessuno dei due portati nell'82 al felice Mundial. Gli occhi di Piovani s'accendono, è qui che si vede il campione: “I calciatori hanno qualcosa di mitologico, sono come fumetti, e le immagini ti rimangono dentro, indelebili nel tempo: ad esempio io mi ricordo ancora quel Roma-Lecce, che ci avrebbe dato lo scudetto, con la Roma che mai quell'anno aveva pareggiato all'Olimpico e il Lecce già retrocesso”. Pruzzo non può non prendere la parola: “In quella partita non ci fu niente di logico, ma nel calcio ci ricordiamo sempre delle sconfitte”. Arriva Pecci: “Quando chiesero a Pesaola (un'altra P, ndr) il perché di una sconfitta lui rispose: “Io li metto bene in campo ma poi si muovono””. Viene tirato in ballo D'Alema: “Da quando D'Alema ha criticato Di Francesco le abbiamo vinte tutte, sarà una coincidenza”. Se si parla di calcio il discorso non può non arrivare a Nils Liedholm che Pruzzo (a Roma ha aperto il suo ristorante “Osteria il 9”) ricorda con infinito affetto rammentando le sue scaramanzie, le sue fissazioni con la numerologia e i segni zodiacali e quella volta che litigò con Furino, non un tipino agevole, dicendogli con tutta la calma e l'aplomb di cui era capace lo svedese: “Le do due pugni di vantaggio e il tempo di scappare”. “Mi ricordo che tante volte lo riportavo a casa dopo gli allenamenti e quei piccoli viaggi per Roma con la sua voce placida che mi dice gira a destra, Roberto vai piano, ce li ho ancora dentro”. L'addio al calcio di Totti raccontato come “doloroso”, “strappalacrime”, “ha fatto tristezza”, “doveva smettere due anni prima”. Ma poi tutto si riconcilia sotto il grande cappello dell'“odio”, sportivo ovviamente, verso la Vecchia Signora: “Ho sentito in questi giorni alcune statistiche che sostengono che se ci fosse stato il Var la Juventus avrebbe sette scudetti in meno in bacheca”, sentenzia Pruzzo; “A volte il racconto dell'errore dell'arbitro è bellissimo” - sterza Pecci - “utopicamente mi piacerebbe che fossero i giocatori ad autoarbitrarsi”.

Se si parla di calcio il discorso non può non arrivare a Nils Liedholm che Pruzzo (a Roma ha aperto il suo ristorante “Osteria il 9”) ricorda con infinito affetto rammentando le sue scaramanzie, le sue fissazioni con la numerologia e i segni zodiacali e quella volta che litigò con Furino, non un tipino agevole, dicendogli con tutta la calma e l'aplomb di cui era capace lo svedese: “Le do due pugni di vantaggio e il tempo di scappare”. “Mi ricordo che tante volte lo riportavo a casa dopo gli allenamenti e quei piccoli viaggi per Roma con la sua voce placida che mi dice gira a destra, Roberto vai piano, ce li ho ancora dentro”. L'addio al calcio di Totti raccontato come “doloroso”, “strappalacrime”, “ha fatto tristezza”, “doveva smettere due anni prima”. Ma poi tutto si riconcilia sotto il grande cappello dell'“odio”, sportivo ovviamente, verso la Vecchia Signora: “Ho sentito in questi giorni alcune statistiche che sostengono che se ci fosse stato il Var la Juventus avrebbe sette scudetti in meno in bacheca”, sentenzia Pruzzo; “A volte il racconto dell'errore dell'arbitro è bellissimo” - sterza Pecci - “utopicamente mi piacerebbe che fossero i giocatori ad autoarbitrarsi”.

Ma poi è la parola del Maestro d'orchestra a riprendere tutte le varie voci, coordinare i vari strumenti: “Non mi hanno mai chiesto di scrivere l'inno della Roma? Ma quello attuale è bellissimo, anche se io sono molto legato a “Campo Testaccio” scritto nel '30 da Armando Fragna”. Ma il solista Pecci ha ancora l'ultima cartuccia in serbo: “Rigore è quando Var fischia”. La palla intanto continua a rotolare, altri campioni, altri ricordi, altre vittorie, altre sconfitte, ognuno con la nostalgia per un'epoca che qualcuno considera sbiadita preistoria e che altri ritengono avanguardia futurista. Certo il calcio rimane “l'oppio dei popoli” ma è anche il rigore in “Mediterraneo”. “Il calcio ha le sue ragioni misteriose che la ragione non conosce” (Osvaldo Soriano).

Tommaso Chimenti 10/10/2017

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…