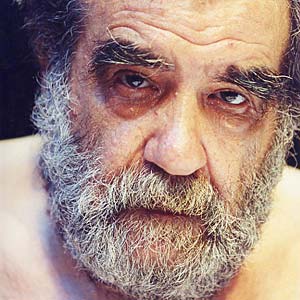

CATANIA – Franco Scaldati è a tutt'oggi ancora un mistero. Un mistero umano, esistenziale, letterario, teatrale. Una grotta, una cava, una miniera, più si va in profondità e più si trova, si scava ed escono aspetti impensabili, documenti, testi, memorie. In quello che era il suo studio, praticamente uno sgabuzzino claustrofobico e minuto, alla sua morte, avvenuta a soli 70 anni, ormai otto anni fa, sono stati rinvenuti 63 testi. E dire che in vita, in scena, ne erano andati soltanto tredici. Quindi pagine e pagine, centinaia, alle quali dare un ordine, con correzioni e cancellature continue, una scrittura poetica anche graficamente con una cadenza tutta propria interna delle linee, delle sospensioni, della punteggiatura indecifrabile, i silenzi, le attese spasmodiche , infinite, gli a capo, i puntini. Una grande produzione sconosciuta che, grazie soprattutto alla visione e passione e dedizione di studiose come Valentina Valentini e Viviana Raciti che hanno messo ordine, è stata rinvenuta come pepite. La sua, raccontano, era una pratica di scrittura quotidiana, curvo sulla sua Olivetti, nel suo antro diviso con il nipote pittore. La sua è una scrittura definita “muscolare” ma anche evocativa, schietta, bruciante, una lingua poetica inventata che si rifaceva al dialetto del quartiere Alberghiera a Palermo. Adesso, fortunatamente, tutto questo materiale non è andato perduto ed è conservato negli Archivi della Fondazione Cini a Venezia in attesa di pubblicazione: saranno otto volumi maestosi e corposi che dovrebbero vedere la luce in tre anni con Marsilio.

, infinite, gli a capo, i puntini. Una grande produzione sconosciuta che, grazie soprattutto alla visione e passione e dedizione di studiose come Valentina Valentini e Viviana Raciti che hanno messo ordine, è stata rinvenuta come pepite. La sua, raccontano, era una pratica di scrittura quotidiana, curvo sulla sua Olivetti, nel suo antro diviso con il nipote pittore. La sua è una scrittura definita “muscolare” ma anche evocativa, schietta, bruciante, una lingua poetica inventata che si rifaceva al dialetto del quartiere Alberghiera a Palermo. Adesso, fortunatamente, tutto questo materiale non è andato perduto ed è conservato negli Archivi della Fondazione Cini a Venezia in attesa di pubblicazione: saranno otto volumi maestosi e corposi che dovrebbero vedere la luce in tre anni con Marsilio.

“Scoperto” a livello nazionale da Franco Quadri che ne riconobbe prima di altri la grandezza, Scaldati (che era anche attore con la sua voce “sferragliante” e cavernosa) procede per frammenti, per flash, brandelli, schegge, francobolli, coriandoli, frammenti che indicano leggerezza e precisione in un concorso “antimaterialistico, alogico, anticonsolatorio” come afferma il professor Guido Valdini. Le sue drammaturgie procedono per fratture, segnate da rotture e ricomposizioni, raccontando una marginalità che non può essere armonica né armoniosa, sicuramente disarticolata. Si ha la netta sensazione che, riga dopo riga, siano pronti ad esplodere, queste perifrasi di carne, queste fabule dove spesso una storia lineare non esiste ma trapela una condizione, di violenza, dolorosa, truce, dura ma anche compassionevole dove spuntano apparizioni e deliri. Scaldati (autore autodidatta) è diventato un “classico” diviso tra l'abisso e il cielo, il cupo e il sensuale.

E “P inocchio” (messo in scena per la prima volta al Teatro Stabile di Catania, che lo ha prodotto, grazie alla lungimiranza dell'illuminata direttrice Laura Sicignano che ha scelto la regista Livia Gionfrida) è un unicum nella produzione scaldatiana perché, nella grande maggioranza dei casi, l'autore si concentrava su testi originali mentre qui ha “tradotto” il testo collodiano nel suo palermitano. L'importanza di questa messinscena è da una parte appunto la visione per la prima volta delle parole di Scaldati attorno e dentro le quali la giovane regista Livia Gionfrida (siracusana di nascita ma di stanza in Toscana da diversi anni, a capo del collettivo Teatro Metropopolare, Premio della Critica A.N.C.T. '18) ha unito, attaccato, inserito pezzi e sprazzi, collante su una sua personale interpretazione non soltanto delle opere ma anche della vita dell'autore di “Totò e Vicè”. Un doppio salto dunque, sanguigno, pieno, dove le parole esplodono. Ne esce fuori un lavoro per forza di cose non scaldatiano ma che parte da quelle origini, imbevuto da quelle atmosfere, realizzato, travisato, tradito (è il compito della regia) dallo sguardo della Gionfrida che ha colorato, espanso, esaltato in scene dirompenti, per movimenti e detonazione, deflagrazione sfaccettata.

inocchio” (messo in scena per la prima volta al Teatro Stabile di Catania, che lo ha prodotto, grazie alla lungimiranza dell'illuminata direttrice Laura Sicignano che ha scelto la regista Livia Gionfrida) è un unicum nella produzione scaldatiana perché, nella grande maggioranza dei casi, l'autore si concentrava su testi originali mentre qui ha “tradotto” il testo collodiano nel suo palermitano. L'importanza di questa messinscena è da una parte appunto la visione per la prima volta delle parole di Scaldati attorno e dentro le quali la giovane regista Livia Gionfrida (siracusana di nascita ma di stanza in Toscana da diversi anni, a capo del collettivo Teatro Metropopolare, Premio della Critica A.N.C.T. '18) ha unito, attaccato, inserito pezzi e sprazzi, collante su una sua personale interpretazione non soltanto delle opere ma anche della vita dell'autore di “Totò e Vicè”. Un doppio salto dunque, sanguigno, pieno, dove le parole esplodono. Ne esce fuori un lavoro per forza di cose non scaldatiano ma che parte da quelle origini, imbevuto da quelle atmosfere, realizzato, travisato, tradito (è il compito della regia) dallo sguardo della Gionfrida che ha colorato, espanso, esaltato in scene dirompenti, per movimenti e detonazione, deflagrazione sfaccettata.

Ci sono canti che sembrano ululati e le ambientazioni di Scaldati, periferiche e degradate. C'è anche il gioco del teatro ovvero la dissoluzione delle trappole e degli infingimenti teatrali qui svelati; non sono personaggi di una drammaturgia ad azionarsi ma attori che interpretano quelle stesse figure, un passo indietro, una scissione, un giusto sdoppiamento per rendere, ancora una volta in più, omaggio all'autore e alla sua complessità e alla sua assenza, fugando anche, per i puristi, la facile e scontata battuta “Scaldati non lo avrebbe messo in scena così”. Infatti, Scaldati, purtroppo, non ha avuto tempo e produzioni adeguate per portarlo sul palco, lo ha fatto questa regista coraggiosa che ci ha messo, doverosamente e con coerenza, del suo. Potrebbe essere un “Pinocchio alla prova”. Un Pinocchio-Candide, una fatina che parla in alto proprio con Franco, teatro nel teatro, quasi a chiedere una benedizione per quello che stanno facendo, per quello a cui stanno tentando di dare vita: “Questo non è tempo di poeti. Hai fatto bene ad andartene”. E aggiunge: “Questa sera è un cimitero di parole”, quantità industriale e odore inevitabilmente di morte, comunque il profumo dei sogni. I quadri sono delle apparizioni ben amalgamate, dai colori sparati che attirano e affascinano libertini e lascivi.

Mangiafoco  è in mutande con le scarpe alte con la zeppa, Geppetto, interpretato da un'attrice, è colpito e malmenato, vessato e bullizzato con ferocia inaudita in stile Arancia Meccanica. In alcune scene la frontalità degli attori (una gran bella compagnia scelta, tutti protagonisti, nessuno rimane negli occhi al pubblico più degli altri, non si sovrappongono né vogliono rubarsi la scena, paritari, democratici, qualitativamente alti) sembra omaggiare Emma Dante (molti degli attori provengono da sue produzioni), soprattutto il suo “Mplaermu”. I tratti di queste figure sono animaleschi mentre il nostro antieroe sembra arrivato, come Gesù, da un'altra dimensione, da un altro mondo a rivoluzionare lo status quo. La Sicilia, con il suo carico di sensualità ed erotismo, entra a pieni polmoni: ecco il carretto siciliano, come le “pane e panelle”. In questo Circo Pinocchio è punk e mistico insieme.

è in mutande con le scarpe alte con la zeppa, Geppetto, interpretato da un'attrice, è colpito e malmenato, vessato e bullizzato con ferocia inaudita in stile Arancia Meccanica. In alcune scene la frontalità degli attori (una gran bella compagnia scelta, tutti protagonisti, nessuno rimane negli occhi al pubblico più degli altri, non si sovrappongono né vogliono rubarsi la scena, paritari, democratici, qualitativamente alti) sembra omaggiare Emma Dante (molti degli attori provengono da sue produzioni), soprattutto il suo “Mplaermu”. I tratti di queste figure sono animaleschi mentre il nostro antieroe sembra arrivato, come Gesù, da un'altra dimensione, da un altro mondo a rivoluzionare lo status quo. La Sicilia, con il suo carico di sensualità ed erotismo, entra a pieni polmoni: ecco il carretto siciliano, come le “pane e panelle”. In questo Circo Pinocchio è punk e mistico insieme.  Quando Mangiafoco strangola da dietro il nostro pezzo di legno sembra di avere davanti la scena dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, soffocato e sciolto successivamente nell'acido, ricordo reso nelle dichiarazione del processo a suo carico dal boss Giovanni Brusca: e fa male. Molto. Su questa linea gli assassini non possono che essere mafiosi con tanto di coppola. Non ha una sua linearità, procede per strappi, a tentoni nel buio, illuminandolo, ogni quadro è una sorpresa che esce da una scatola di compleanno, in un'organicità eterogenea questi materiali prendono vita e si animano come personaggi che, dopo aver perso il loro autore prima di potersi esprimere, ne hanno trovato un altro per poter finalmente vivere. Giocano a calcio (dopotutto siamo in clima di Europei del pallone), Pinocchio-ciuchino balla la sua ultima danza sulle note del Lago dei cigni, fino alla sua non conversione in bambino: un lavoro intimo questo della Gionfrida che però non disdegna il pop. Un inciso sulla compagnia d'alto profilo, in stato di grazia e dall'eccellenza tangibile: la splendida Aurora Quattrocchi, la potente Alessandra Fazzino, la carismatica Manuela Ventura, Cosimo Coltraro il Mangiafoco impetuoso, l'esperta Serena Barone, il grintoso Domenico Ciaramitano il Pinocchio muscoloso e leggero, tutti in uguale misura, primi attori lucidi ed ottimi comprimari, protagonisti e spalle funzionali, un gruppo davvero coeso e agguerrito.

Quando Mangiafoco strangola da dietro il nostro pezzo di legno sembra di avere davanti la scena dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, soffocato e sciolto successivamente nell'acido, ricordo reso nelle dichiarazione del processo a suo carico dal boss Giovanni Brusca: e fa male. Molto. Su questa linea gli assassini non possono che essere mafiosi con tanto di coppola. Non ha una sua linearità, procede per strappi, a tentoni nel buio, illuminandolo, ogni quadro è una sorpresa che esce da una scatola di compleanno, in un'organicità eterogenea questi materiali prendono vita e si animano come personaggi che, dopo aver perso il loro autore prima di potersi esprimere, ne hanno trovato un altro per poter finalmente vivere. Giocano a calcio (dopotutto siamo in clima di Europei del pallone), Pinocchio-ciuchino balla la sua ultima danza sulle note del Lago dei cigni, fino alla sua non conversione in bambino: un lavoro intimo questo della Gionfrida che però non disdegna il pop. Un inciso sulla compagnia d'alto profilo, in stato di grazia e dall'eccellenza tangibile: la splendida Aurora Quattrocchi, la potente Alessandra Fazzino, la carismatica Manuela Ventura, Cosimo Coltraro il Mangiafoco impetuoso, l'esperta Serena Barone, il grintoso Domenico Ciaramitano il Pinocchio muscoloso e leggero, tutti in uguale misura, primi attori lucidi ed ottimi comprimari, protagonisti e spalle funzionali, un gruppo davvero coeso e agguerrito.

Un teatro di donne, quello catanese, passando dalla Sicignano alla Gionfrida fino alle sedici artiste che hanno preso parte al grande murales che fiammeggia sul Teatro Verga dal titolo “oMaggio” in ricordo dell'attrice Mariella Lo Giudice, scomparsa dieci anni fa. Sedici pittrici, le MaleTinte, coordinate da Lydia Giordano, la figlia di Mariella: Virginia Caldarella, Irene Catania, Valeria Cariglia SinMetro, Claudia Corona, AnnaChiara Di Pietro, Francesca Franco, la stessa Giordano, Martina Grasso, Iolanda Mariella, Ljubiza Mezzatesta, Roberta Normanno, Marinella Riccobene, Monica Saso, Uta Dag, Alice Valenti, Agata Vitale, che hanno intrecciato le loro arti e disegni, sogni e tratti, figure e visioni. Più che un lavoro d'ensemble, un lavoro insieme.

Tommaso Chimenti 18/07/2021