Digital As Dance Partner - Frameworks: la danza diventa connessione via web

Il mondo digitale non è più la via di fuga dalla realtà, l’oasi impalpabile nel deserto del quotidiano, ma si è trasformato – o potremmo dire evoluto – in un ulteriore elemento tangibile della dimensione reale con cui è possibile interagire in un modo inedito e ‘vero’, non più virtuale. Nei lunghi giorni di quarantena imposta dall’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus, in tutto il mondo ci si è riversati sui social network e sulle piattaforme streaming per mantenere vivi quei comportamenti e quelle abitudini che le misure di contenimento della malattia messe in atto dai governi dei diversi Paesi avevano reso impossibili pressoché ovunque, dall’aperitivo allo sport fino alla visione di un film al cinema, di uno spettacolo o di un concerto. Mentre alcune occupazioni quotidiane venivano replicate in maniera attiva nella dimensione online, altre si riproducevano in modo passivo. Il piccolo schermo della televisione, quello del computer e quello ancora più piccolo dello smartphone hanno sostituito il grande schermo e il palcoscenico quando istituzioni, enti e realtà del cinema, della musica e dello spettacolo (teatro e danza) hanno cominciato a caricare sulle proprie pagine i loro contenuti audiovisivi, riversando i propri archivi sui canali Youtube. Il device digitale era quindi usato come un contenitore per la fruizione e come un mezzo per le altre attività in cui era richiesta partecipazione. Al mondo dell’arte restava ancora un salto da fare: utilizzare le tecnologie interattive e le piattaforme di uso comune come luoghi di creazione partecipata e condivisione, anche in tempo reale.

Questa è stata l’idea dietro Digital As Dance Partners – Frameworks, lanciato dal network inglese Aerowaves, istituzione che dalla metà degli anni Novanta si occupa di connettere tra loro le più diverse e innovative realtà del mondo della danza, insieme a Springback Production e ad altri partner europei, tra cui la Fondazione Romaeuropa e BMotion/Opera Estate Veneto Festival per l’Italia. Grazie anche ai finanziamenti comunitari del programma Creative Europe, è stato quindi possibile realizzare questo progetto che ha visto coinvolti coreografi e perfomer europei e non solo data anche la presenza della coreografa e danzatrice turca Ekin Tunçeli. Il risultato è la diretta streaming sulla piattaforma Zoom andata in onda dalle 19.00 di giovedì 25 giugno e in differita dalle 20.00 sul sito del REf, romaeuropa.net, dove è ancora disponibile.

Split screen e chroma key sono le tecniche più usate nei video caricati durante queste oltre tre ore di diretta, che consentono di tenere insieme più attori e più luoghi contemporaneamente. Fin nella prima pièce si palesa la ricerca dell’unione e dell’unità gli individui, che per mesi è stata bandita come un attentato alla pubblica sicurezza sanitaria. In Octopus della francese Léa Tirabasso, un estratto dal suo spettacolo La vita effimera di un polpo del 2019, i quattro interpreti riproducono i movimenti goffi e convulsi delle componenti più piccole del regno dei viventi, le cellule, e danzano ciascuno in uno schermo andando poi, avvicinandosi ognuno a un bordo del proprio, a formare una singola figura. Recita una frase latina E pluribus unum, a ricordarci che già dagli stadi più primordiali della Natura è presente – e vincente – la spinta a congiungersi, mescolarsi, connettersi. Meno sperimentali e con uno sguardo più attento all’osservazione delle dinamiche della vita quotidiana costretta tra le pareti casalinghe a causa del virus, in rOOms di Joy Alpuerto Ritter e Lukas Steltner mettono in scena azioni e comportamenti che assumono una sfumatura di esibizionismo che è un tentativo di far apparire lo scorrere dellesistenza come se tutto fosse ancora normale, non intaccato dalla paura del contagio. In un alternarsi di assolo e di passi a due domestici, la coppia si prepara per una cena romantica che si svolge non in un lussuoso ristorante ma nella loro cucina, accanto all’angolo cottura dell’appartamento, in favore di camera del cellulare per un diretta su Facebook. Grazie alla mediazione digitale inoltre è possibile realizzare un’esibizione di danza e musica con gli interpreti in due luoghi diversi e connessi attraverso un paio di auricolari, come dimostrano il contemporay dancer Julien Carlier e la chitarrista Gaëlle Solal in Through The Wire, connessi attraverso il filo internettiano e artistico. Così come la tecnologia consente di realizzare momenti di condivisione, quale gli ultimi minuti di Somewhere Only We Know di Tunçeli dove ciascuno dei partecipanti alla sua videochiamata è invitato a eseguire dei movimenti in un grande coreografia fatta di tanti riquadri individuali, e di sintonizzazione tra corpi e spazi cittadini in un’epoca in cui invece la separazione tra la vita e gli luoghi pubblici si è fatta quasi radicale, come mostra il montaggio alternato di Unleashing ghosts from Urban Darkness di Alessandro Carboni, realizzato con le clip video dei suoi perfomer impegnati in una mappatura corporea degli spazi cittadini.

Queste otto coreografie corrispondono a otto modi diversi di interpretare e di dare concretezza all’interpretazione di diverse domande. Dalle più ‘ovvie’, come la tecnologia può aver condizionato le nostre vite, a quelle più pioneristiche che riflettono sui nuovi possibili percorsi di interazione tra persone nel mondo reale e nel mondo virtuale. Tutte con uno scopo comune, che è in fondo quello dell’arte tersicorea fin dai suoi albori: celebrare la società nelle manifestazioni della sua dimensione collettiva.

Le otto coreografie presentate a Digital As Partners – Frameworks sono:

Octopus:

choreography: Léa Tirabasso performance: Alisair Goldsmith, Baptiste Hilbert, Catarina Barbosa, Joachim Maudet, Rosie Terry Toogood Music: Martin Durov

rOOms:

choreography and performance: Joy Alpuerto Ritter & Lukas Steltner music composer: Vincenzo Lamagna technical support: Enya Belak Gupta)

Digging:

choreography: Masako Matsushita in collaboration with Ingvild Isaksen creation contribution: Flora Barros, Kurumi Nakamura, Sivan Rubinstein, Cornelia Voglmayr music produced and composed by: Lgo Ygo (Liran Donin) with the support of: Nanou Associazione Culturale

That time may cease and midnight never come:

choreography: Chiara Taviani & Henrique Furtado Vieira performance: Chiara Taviani, Henrique Furtado Vieira, Simone Previdi, Vera Nunes, Leonor Nunes, Fred thanks to Forum Dança, Hugo Coelho, Luís Rosário, O Rumo do Fumo

Through the wire:

choreography: Julien Carlier performance: Julien Carlier (dance) and Gaëlle Solal (guitar) video assistant: Jeremy Vanderlinden artistic advice: Fanny Brouyaux sound advice: Simon Carlier

Somewhere Only We Know:

choreography and performance: Ekin Tunçeli visual design: Buse Ceren Ekic music: Ekin Tunçeli technician: Muhammed Ali Dönmez

Filter Out:

choreography & performance: Máté Mészáros, Nóra Horváth camera operator & artistic assistant: Karl Rummel filters’ design: Nóra Horváth music: Sebastian Reuschel consultant: Balázs Oláh

Unleashing ghosts from Urban Darkness:

concept, choreography and visuals: Alessandro Carboni performance: Tsui Yik Chit, Danila Gambettola, Vitória Beatriz de Aquino Andrade, Martina Piazzi, Rose Lijia v.m, Loredana Tarnovschi, Aris Papadopoulos, Carolina Carloto camera: Ottavia Catenacci, Anoop Poona, Ivar Janssen, Yiannis Tsigkris, Carrol Ho, Luca Fani, João Tairum, Martino Scarlata assistance: Ana Luisa Novais Gomes and Alessandro Toscano with the support Formati Sensibili

Lorenzo Cipolla

Trump vs Huawei vs Google: chi paga per la guerra commerciale con la Cina?

Prima l’aggiunta di Huawei alla Entity List – la lista che include tutti quei soggetti che hanno bisogno di specifici requisiti di licenza per esportare, ri-esportare e o trasferire i loro articoli all’interno del territorio statunitense – annunciata il 16 maggio del 2019. Poi la soffiata di Reuters, nella notte di lunedì 20 maggio: una fonte anonima avrebbe confermato la decisione di Google di sospendere la cessione delle licenze delle sue app a Huawei, che avrebbe potuto usufruire soltanto dei prodotti coperti dalle licenze open source di Android.

Quindi il panico per quello che molti, troppi giornali hanno annunciato: gli attuali possessori di un telefono Huawei (e Honor, sotto-brand dell’azienda cinese) non avrebbero più ricevuto aggiornamenti per Gmail, Google, Chrome, il sistema operativo di Android e avrebbero perso l’accesso al Google Play Store. Ma le cose stavano davvero così? Immediata era arrivata la smentita dallo stesso account ufficiale su Twitter di Android, nella mattinata del 20 maggio: chi già possiede un device dell’azienda fondata da Ren Zhengfei nel 1987 continuerà a ricevere aggiornamenti e potrà per ora usare le app di Google esattamente come prima. Tutti gli smartphone attualmente in circolazione sono infatti già stati certificati grazie a due processi denominati CTS (Compatibility Test Suite) e VTS (Vendor Test Suite).

Il problema sarebbe sorto per i modelli successivi, che non avrebbero ricevuto nessuna certificazione e su cui non sarebbe stato installato il pacchetto di servizi Google per smartphone (GMS). Problemi per la sicurezza erano, però, previsti anche per i device già in uso: Google ha sempre fornito alle compagnie produttrici di smartphone, tablet e simili il codice per le correzioni alle falle dei propri software un mese prima di annunciarle pubblicamente. In questo modo soggetti come Samsung e Huawei avevano tutto il tempo di sviluppare le patch adeguate a risolvere i bug. Senza questo collegamento privilegiato, Huawei verrà a conoscenza delle patch solo quando saranno rilasciate su Android Open Source Project (AOSP), mossa che renderà i device dell’azienda vulnerabili per un lungo periodo di tempo, prima che le patch possano essere disponibili.

I colpi di scena, tuttavia, non erano finiti. Nella giornata di lunedì il Dipartimento del Commercio americano ha annunciato infatti di aver concesso una Licenza Temporanea Generale (TGL) di novanta giorni, che permetterà ai cittadini americani e alle imprese di telecomunicazioni, che al momento si affidano agli apparecchi Huawei per servizi essenziali, di approntare in tempo le necessarie contromisure. In pratica i possessori di device Huawei continueranno a usarli esattamente come prima – mentre il Dipartimento non esclude l’estensione di questa proroga di novanta giorni.

Questa eccezione non sembra solo una risposta al panico che la notizia della rescissione di ogni rapporto commerciale fra Google e Huawei ha provocato. Anche le aziende produttrici di chip e microchip – fra cui Intel, Qualcomm, Xilinx e Broadcom – hanno sospeso le forniture dei loro prodotti al colosso cinese. Le ripercussioni sul mercato finanziario non si sono fatte attendere ma hanno colpito anche le compagnie americane. L’indice NASDAQ Composite – un paniere che include più di tremila titoli e riassume l’andamento del NASDAQ, appunto – è crollato dell’1,46% e proprio le compagnie che vendono chip a Huawei hanno subito il colpo più forte, mentre hanno perso il 2% le azioni di Alphabet, la holding a cui fa capo Google.

Questa eccezione non sembra solo una risposta al panico che la notizia della rescissione di ogni rapporto commerciale fra Google e Huawei ha provocato. Anche le aziende produttrici di chip e microchip – fra cui Intel, Qualcomm, Xilinx e Broadcom – hanno sospeso le forniture dei loro prodotti al colosso cinese. Le ripercussioni sul mercato finanziario non si sono fatte attendere ma hanno colpito anche le compagnie americane. L’indice NASDAQ Composite – un paniere che include più di tremila titoli e riassume l’andamento del NASDAQ, appunto – è crollato dell’1,46% e proprio le compagnie che vendono chip a Huawei hanno subito il colpo più forte, mentre hanno perso il 2% le azioni di Alphabet, la holding a cui fa capo Google.

La crisi dei produttori di chip segue a un periodo nero per le aziende di semiconduttori, che nelle due settimane precedenti all’annuncio avevano già sofferto gli effetti della guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti – al punto che oggi l’indice S&P 500, il più importante indice azionario nordamericano, segnava una perdita dell’0,67%. Ken Bernman, strategist di Gorilla Trades, ha suggerito che in molti hanno rivenduto le azioni in considerazione del fatto che il bando calato su Huawei impedirà ad aziende come Intel, Qualcomm, Alphabet di intrattenere rapporti commerciali con uno dei loro partner più importanti; questo significherebbe realizzare minori profitti, nel caso il colosso cinese dovesse rimanere nell’Entity List.

E proprio la compagnia di Ren Zhengfei ha affermato ieri in una nota che: «Huawei ha dato contributi sostanziali allo sviluppo e alla crescita di Android in tutto il mondo. Come uno dei partner-chiave a livello globale, abbiamo lavorato da vicino con la loro piattaforma open-source per sviluppare un ecosistema di cui hanno beneficiato sia gli utenti sia l’industria. Huawei continuerà a fornire update della sicurezza e servizi post-vendita a tutti i prodotti smartphone e tablet esistenti della Huawei e di Honor, coprendo quelli che sono stati venduti e quelli che sono ancora in stock a livello globale. Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, per garantire la migliore esperienza a tutti gli utenti globalmente».

La menzione di un «ecosistema software sicuro e sostenibile» non può non far pensare a Kirin OS, il sistema operativo a cui l’azienda cinese sta lavorando dal 2012 e che le permetterebbe di sganciarsi completamente da Android e dagli effetti collaterali delle decisioni protezionistiche del governo Trump. Certo è che solo in Italia Huawei e Honor hanno una quota di mercato del 32,1% in quanto alle unità vendute e del 22,8% in quanto al fatturato, seconda soltanto a Samsung. Anche a livello globale Huawei ha superato da poco persino Apple e si è attestata al secondo posto, con una crescita delle vendite globali nel primo trimestre del 2019 del 50%. Mosse del genere non danneggiano soltanto le grandi aziende ma soprattutto i consumatori, che si ritrovano in balia di decisioni che impediscono loro la corretta fruizione di device e servizi per cui hanno pagato. Una fruizione che gli viene negata non per obsolescenza dell’apparecchio in loro possesso ma perché vittime di una guerra commerciale che continua a innalzare muri.

Di fatto mosse come quella dell’amministrazione Trump annullano gli effetti di collaborazioni tecnologiche che nel corso degli anni hanno giovato del contributo sia da un lato sia dall’altro della barricata recentemente innalzata – certo a costi non risibili per la salute e il benessere dei lavoratori, com’è il caso degli operai impiegati in fabbriche come quella della Foxconn, che riforniscono di componentistica elettronica importanti partner occidentali come la Apple. E, soprattutto, non siamo che all’inizio di una guerra commerciale che esplode nel mezzo di una crisi economica mai del tutto terminata.

L’OCSE ha già avvertito che alla lunga gli effetti di questo scontro fra il dragone cinese e lo Zio Sam porteranno a un rallentamento della crescita non solo delle loro economie ma anche del PIL globale. E la contesa potrebbe ancora prevedibilmente inasprirsi, stando alle parole di Zhang Ming, ambasciatore cinese per l’UE: «Questo è un comportamento sbagliato, quindi ci sarà una reazione necessaria. I legittimi diritti e interessi delle compagnie cinesi sono stati danneggiati quindi il governo cinese non starà a guardare».

Per ora una cosa è certa: gli unici che restano a guardare sono i milioni di consumatori che si chiedono che garanzie hanno, se non possono nemmeno usufruire più liberamente dei prodotti tecnologici acquistati, durante una guerra commerciale che non promette di avvantaggiare nessuno dei contendenti.

Di Ilaria Vigorito, 21/05/2019

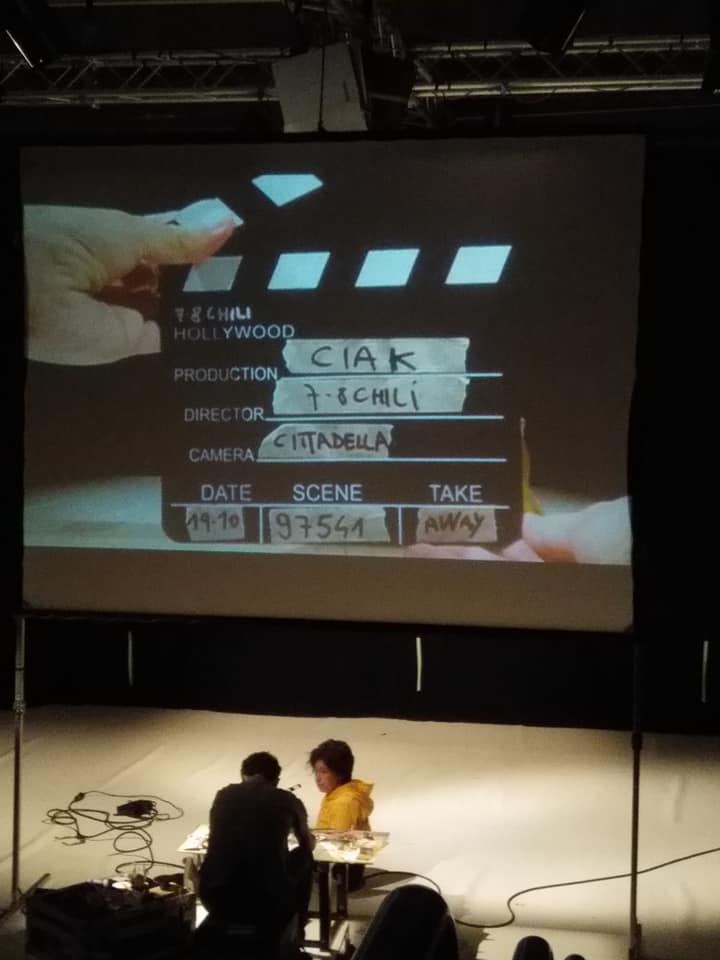

T-Danse: 7-8 chili e Sotterraneo, la buona linfa del contemporaneo

AOSTA – Guardi l'Arco e ti assale tutta la romanità pur essendo a centinaia di chilometri dal Colosseo. Dopotutto questa era la porta della penisola dopo le Alpi. Poi alzi lo sguardo e ti ritrovi immerso tra le vette innevate. Aosta è contrazione di Augusta Praetoria il suo antico nome dalla sua fondazione duemila anni fa (nel 25 d.c.). E subito affiora Carducci: “la vecchia Aosta di cesaree mura ammantellata, che nel varco alpino eleva sopra i barbari manieri l’arco di Augusto”. Poco più di 30.000 abitanti, tranquillità, stupore di fronte ai resti del Teatro Romano, meraviglia quando scendiamo nelle fondamenta della città camminando sotto il criptoportico, natura che punteggia e puntella l'opera umana. La Francia a un passo, la Svizzera sopra. Un piccolo Paradiso (poco più di 130.000 abitanti l'intera regione a statuto speciale; hanno ancora un senso dopo 150 anni dall'Unità d'Italia?) dove la qualità della vita è alta e dove sembra tutto funzionare bene. L'eccezione è sul versante teatrale dove esiste solo il Teatro Splendor che catalizza tutto il pubblico con i suoi 500 posti con grandi spettacoli “commerciali”. Quello che manca a queste latitudini, parlando con gli operatori della zona e con le poche compagnie presenti sul territorio, è una vera attenzione per il contemporaneo. Cerca di porre rimedio e mettere un cerotto alla situazione da tre anni a questa parte Marco Augusto Chenevier, danzatore e coreografo del gruppo Teatro Instabile (adesso vive a Parigi), con l'ideazione e la programmazione del festival “T-Danse” in un ambiente “affamato” di arte, di cultura, di visioni, territorio vergine e giovane pieno di slancio e risorse, di fermento e passioni tutte da accendere. La risposta del pubblico è eccellente, accalcatosi nelle sale della colorata Cittadella dei Giovani.

Tre le proposte che abbiamo estratto dal cilindro per raccontare il T-Danse 2018, rassegna che unisce la danza alla tecnologia. Partiamo da una nota dolente, la performance della tedesca Alexandra Zierle, nata sotto i migliori auspici, in un'aura di mistero che incuriosiva e affascinava e che poi, nella realtà dei fatti, si è liquefatta e sbriciolata (e lo stesso discorso vale per l'ex compagno e artista Paul Carter presente in cartellone). La performance poggiava su basi solide: tre spettatori in un viaggio intimo assieme all'artista, un tavolo all'ora del tè e un blocco di latte da sciogliere a suon di cucchiaini di liquido bollente per far affiorare dal ghiaccio bianco sporco oggetti nascosti nel profondo del nostro inconscio e cristallizzati sotto la nostra coltre gelata dei sentimenti. In teoria. La pratica, come molte volte accade, si è squagliata, stavolta è proprio il caso di dirlo. Ogni performance doveva durare venti minuti ma il primo gruppo (del quale facevo parte) non è riuscito, non per scarsa volontà ma per la durezza e spessore del ghiaccio dell'elemento, a sciogliere il blocco. Bastava fare delle prove in precedenza e notare che, forse, il latte (uno spreco comunque i 50 litri utilizzati; la Zierle parlava molto di ecologia come base della propria etica del lavoro; in un'altra performance ha bruciato della plastica, delle scarpe, con fumo inquinante) non era il liquido giusto per sciogliersi versandoci sopra del tè. Gli oggetti che ognuno dei partecipanti ha trovato nel suo personale solido non sono stati minimamente discussi e affrontati e analizzati, non è stato chiesto a nessuno di confrontarsi sul materiale ritrovato, cercare un asse, un legame, un cordone ombelicale con la propria autobiografia. Tutto è sembrato essere fatto senza particolare cura, con superficialità, approssimativo e casuale. L'intimità dei gesti avrebbero dovuto creare un ambiente riparato e caldo, un involucro sacro per un rito privato dove poter aprirsi e raccontarsi, la luce fredda al neon non aiutava (le candele sarebbero state perfette), i fotografi attorno e soprattutto l'inutile diretta facebook con due telecamere facevano da filtro alla spontaneità e allo scorrere fluido delle emozioni. E' mancata l'interazione con l'artista, gelida come il latte, e l'incontro con l'oggetto, non eravamo alla ricerca di cose personali sepolte, recondite e celate ma solamente piccoli scalpellini dilettanti e amatoriali a menare il ghiaccio con cucchiai e forchette: un'occasione persa travestita da arte. La sorpresa positiva sono stati i “7-8 chili”, compagnia ascolana che prende il nome dal peso medio della testa umana. Nel loro divertente “Ciak” passa la storia della filmografia mondiale con i suoi tormentoni, le frasi memorabili in trenta minuti a nastro continuo, come rullo compressore. L'interessante è certamente lo svelamento, come in un “Rumori fuori scena”, di tutto il lavoro che sta dietro una produzione cinematografica. In questo caso low budget. Se l'uno stava sotto allo schermo con i suoi oggetti e macchinerie e una piccola telecamera, l'altra si muoveva in fondo al palco, creando, solamente con l'uso della prospettiva, un incastro tra attrice e i piccoli oggetti in cartonato che il regista utilizzava per un incrocio che sul grande schermo parodizzava, grazie anche all'intervento delle sigle e dei jingle, il grande cinema d'autore. Erano proprio le sbavature, gli errori, i difetti, le sfocature a dare quel senso di umano e fallace, teatrale e artigianale, proprio in contrapposizione alle megaproduzioni di celluloide. La carne ed ossa miscelata con l'oggettistica per ricreare, in un clima comunque leggero e solare, ora Shining o Profondo Rosso come Thelma e Louise o La febbre del sabato sera, generava uno stato di eccitazione da caccia al tesoro che ha mandato in fibrillazione la platea attenta a cogliere le citazioni, a dissacrare i mostri e i divi del cinema. Passano da Nuti a Thomas Millian come Servillo e Fellini, Totò o Clint Eastwood, Sordi e

La sorpresa positiva sono stati i “7-8 chili”, compagnia ascolana che prende il nome dal peso medio della testa umana. Nel loro divertente “Ciak” passa la storia della filmografia mondiale con i suoi tormentoni, le frasi memorabili in trenta minuti a nastro continuo, come rullo compressore. L'interessante è certamente lo svelamento, come in un “Rumori fuori scena”, di tutto il lavoro che sta dietro una produzione cinematografica. In questo caso low budget. Se l'uno stava sotto allo schermo con i suoi oggetti e macchinerie e una piccola telecamera, l'altra si muoveva in fondo al palco, creando, solamente con l'uso della prospettiva, un incastro tra attrice e i piccoli oggetti in cartonato che il regista utilizzava per un incrocio che sul grande schermo parodizzava, grazie anche all'intervento delle sigle e dei jingle, il grande cinema d'autore. Erano proprio le sbavature, gli errori, i difetti, le sfocature a dare quel senso di umano e fallace, teatrale e artigianale, proprio in contrapposizione alle megaproduzioni di celluloide. La carne ed ossa miscelata con l'oggettistica per ricreare, in un clima comunque leggero e solare, ora Shining o Profondo Rosso come Thelma e Louise o La febbre del sabato sera, generava uno stato di eccitazione da caccia al tesoro che ha mandato in fibrillazione la platea attenta a cogliere le citazioni, a dissacrare i mostri e i divi del cinema. Passano da Nuti a Thomas Millian come Servillo e Fellini, Totò o Clint Eastwood, Sordi e Ghostbusters, La storia infinita o Lo Squalo, gli immancabili 2001 odissea nello spazio e Melies. La carrellata è infinita, i salti logici carpiati, i passaggi velocissimi come flash. Gli effetti speciali sono banditi. In qualche modo ci ha ricordato “Cinema Paradiso” di Michelangelo Campanale. Giulia Capriotti sulla scena è sgraziata e controtempo, fuori fase e indifesa, deliziosa nel suo essere sconfitta e delicatamente fuori fuoco. “Sei solo chiacchiere e distintivo” rimane una delle frasi più cool.

Ghostbusters, La storia infinita o Lo Squalo, gli immancabili 2001 odissea nello spazio e Melies. La carrellata è infinita, i salti logici carpiati, i passaggi velocissimi come flash. Gli effetti speciali sono banditi. In qualche modo ci ha ricordato “Cinema Paradiso” di Michelangelo Campanale. Giulia Capriotti sulla scena è sgraziata e controtempo, fuori fase e indifesa, deliziosa nel suo essere sconfitta e delicatamente fuori fuoco. “Sei solo chiacchiere e distintivo” rimane una delle frasi più cool. Arriviamo ai Sotterraneo, un gruppo che, nel tempo, ha saputo, con schiena dritta e tanto lavoro, costruirsi un percorso riconoscibile, stimabile, con scelte mai scontate né semplici, con produzioni sempre di qualità, con alle spalle tanto studio, ricerca e impegno. Anche quando hanno avuto delle defezioni la compagnia fiorentina ha saputo rinsaldarsi attorno al suo leader pensatore Daniele Villa e sperimentare, diventare un modello, imporre una cifra, uno stile particolare, amato, soprattutto intelligente e mai banale. Pop ma con guizzo. Con “Overload” entrano nel campo dell'attenzione dell'uomo moderno sempre messa in discussione e fatta vacillare dalla tecnologia, dai social network, dalle notifiche che arrivano a distoglierti da ciò che stai facendo, pensando, leggendo e portandoti in altri mondi paralleli per una fruizione superficiale e nozionistica del reale. L'escamotage di mettere sul palco David Foster Wallace e tutto il suo immaginario (Claudio Cirri fenomenale) è appunto un gancio semantico ma quello che più ci è interessato è stato il dispositivo per il quale, mentre Wallace fa il suo monologo, il pubblico ha il potere (come avere a disposizione un telecomando per fare uno zapping compulsivo) di “zittire” e silenziare lo scrittore suicida e fare apparire altri pop up, aprire altre finestre, premere su nuove app, cliccare su altri link. La riflessione di Villa e soci (tra i fondatori dei Sotterraneo anche Sara Bonaventura, sempre ironica e lucida) è quella verso la quale ci instradano prima, ci provocano poi e nella quale alla fine ci fanno cadere. Preparano la trappola per la platea che inciampa. La loro tesi è che l'uomo del Terzo Millennio non mantiene l'attenzione per più di una manciata di secondi sullo stesso argomento: il nodo qui è Wallace che viene però interrotto nel suo flusso di coscienza da pulsanti azionati dagli spettatori. Quando appare un cartello con una freccia, lo switch, se anche solo uno spettatore si alza in piedi la scena cambia ed entrano personaggi multiforme: Miss Universo e un pilota Ferrari, ballerine hip hop e tenniste, un pollo e Bansky, Babbo Natale e

Arriviamo ai Sotterraneo, un gruppo che, nel tempo, ha saputo, con schiena dritta e tanto lavoro, costruirsi un percorso riconoscibile, stimabile, con scelte mai scontate né semplici, con produzioni sempre di qualità, con alle spalle tanto studio, ricerca e impegno. Anche quando hanno avuto delle defezioni la compagnia fiorentina ha saputo rinsaldarsi attorno al suo leader pensatore Daniele Villa e sperimentare, diventare un modello, imporre una cifra, uno stile particolare, amato, soprattutto intelligente e mai banale. Pop ma con guizzo. Con “Overload” entrano nel campo dell'attenzione dell'uomo moderno sempre messa in discussione e fatta vacillare dalla tecnologia, dai social network, dalle notifiche che arrivano a distoglierti da ciò che stai facendo, pensando, leggendo e portandoti in altri mondi paralleli per una fruizione superficiale e nozionistica del reale. L'escamotage di mettere sul palco David Foster Wallace e tutto il suo immaginario (Claudio Cirri fenomenale) è appunto un gancio semantico ma quello che più ci è interessato è stato il dispositivo per il quale, mentre Wallace fa il suo monologo, il pubblico ha il potere (come avere a disposizione un telecomando per fare uno zapping compulsivo) di “zittire” e silenziare lo scrittore suicida e fare apparire altri pop up, aprire altre finestre, premere su nuove app, cliccare su altri link. La riflessione di Villa e soci (tra i fondatori dei Sotterraneo anche Sara Bonaventura, sempre ironica e lucida) è quella verso la quale ci instradano prima, ci provocano poi e nella quale alla fine ci fanno cadere. Preparano la trappola per la platea che inciampa. La loro tesi è che l'uomo del Terzo Millennio non mantiene l'attenzione per più di una manciata di secondi sullo stesso argomento: il nodo qui è Wallace che viene però interrotto nel suo flusso di coscienza da pulsanti azionati dagli spettatori. Quando appare un cartello con una freccia, lo switch, se anche solo uno spettatore si alza in piedi la scena cambia ed entrano personaggi multiforme: Miss Universo e un pilota Ferrari, ballerine hip hop e tenniste, un pollo e Bansky, Babbo Natale e un giocatore di football, un pescatore, un gladiatore romano (in questi ruoli Marco D'Agostin, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati pronti, in palla e in ritmo). La platea quindi perde concentrazione e ha sempre bisogno di nuovi stimoli, di una nuova entrata, di una ulteriore carica di adrenalina, di vivere in uno stato di eccitazione permanente. Se la parte di Wallace-Cirri è introspettiva, riflessiva, calma e pacata, l'ingresso da dietro le quinte è una botta di adrenalina, con musica sparata e corse. E' la carica, lo schiaffo, lo scuotimento che la gente cerca, il rumore, il colore, una ventata di vita e di freschezza giovane. Nella replica di Aosta il pubblico ha azionato ed attivato tutte le possibili scelte, alzandosi sempre, ma Overload è una piece composita che cambia di volta in volta grazie, o purtroppo, all'interazione con e degli spettatori. La multiple choice è un'opportunità, se però è scelta sempre e comunque in maniera compulsiva diventa droga. I Sotterraneo sono Google che ci spinge a cliccare altre finestre. C'è sempre qualcos'altro da guardare oltre la nostra siepe. Una piece che è un inno alla lentezza, alla disconnessione, al silenzio. Uno spettacolo che ha dentro, come una matrioska, come una scatola, tanti altri spettacoli a seconda delle scelte, a seconda dei bivi presi. Come la vita.

un giocatore di football, un pescatore, un gladiatore romano (in questi ruoli Marco D'Agostin, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati pronti, in palla e in ritmo). La platea quindi perde concentrazione e ha sempre bisogno di nuovi stimoli, di una nuova entrata, di una ulteriore carica di adrenalina, di vivere in uno stato di eccitazione permanente. Se la parte di Wallace-Cirri è introspettiva, riflessiva, calma e pacata, l'ingresso da dietro le quinte è una botta di adrenalina, con musica sparata e corse. E' la carica, lo schiaffo, lo scuotimento che la gente cerca, il rumore, il colore, una ventata di vita e di freschezza giovane. Nella replica di Aosta il pubblico ha azionato ed attivato tutte le possibili scelte, alzandosi sempre, ma Overload è una piece composita che cambia di volta in volta grazie, o purtroppo, all'interazione con e degli spettatori. La multiple choice è un'opportunità, se però è scelta sempre e comunque in maniera compulsiva diventa droga. I Sotterraneo sono Google che ci spinge a cliccare altre finestre. C'è sempre qualcos'altro da guardare oltre la nostra siepe. Una piece che è un inno alla lentezza, alla disconnessione, al silenzio. Uno spettacolo che ha dentro, come una matrioska, come una scatola, tanti altri spettacoli a seconda delle scelte, a seconda dei bivi presi. Come la vita.

Tommaso Chimenti 23/10/2018

CYFEST, il Festival Internazionale di Arte e Tecnologia arriva per la prima volta in Italia

Risentite della mancanza della Nazionale al Mondiale 2018? Sognate ad occhi aperti di poter essere anche voi in terra sovietica, o semplicemente siete appassionati di arte e tecnologia? La Russia, mentre continua ad ospitare il campionato del mondo di calcio, ha deciso di far visita a chi si sente “fuori dai giochi”, cioè il nostro Paese. Fino al 1 luglio, infatti, sarà possibile visitare il CYFEST, il più grande festival di arte e tecnologia russo realizzato annualmente dall’organizzazione no-profit Cyland Media ArtLab di San Pietroburgo che, dopo un tour iniziato nella capitale culturale russa, proseguito a New York, Pechino e Brighton, per la prima volta fa tappa anche nel Belpaese, precisamente alla Reggia di Caserta, in occasione dell’anno della cultura russa in Italia.

L’XI edizione si chiuderà proprio nella splendida cornice delle Retrostanze del ‘700, ovvero gli appartamenti nobili: le stanze barocche ospiteranno una mostra unica, a cura di Anna Frants, Elena Gubanova e Isabella Indolfi, in cui le nuove forme di arte e tecnologia più avanzate si fonderanno insieme.

Tredici artisti, italiani e russi, esporranno installazioni interattive, sculture cinetiche, video proiezioni e opere di intelligenza artificiale: tutti i lavori sono ispirati al tema “Weather Forecast: Digital cloudiness” (Previsioni del tempo: Nuvolosità digitale). La sfida lanciata ai tredici professionisti verte sull’utilizzo del digitale in modo consapevole, partendo dalla tesi che l’uomo si sia spinto, con comportamenti irresponsabili, a voler modificare la Natura stessa, influenzando negativamente il clima planetario; al tempo stesso, riflettere su come il digitale sia diventato sempre più una nuvola onnipresente nella vita sociale di ciascuno. L’artista è colui che cerca di recuperare, ricreare e suscitare il dubbio, il sentimento e l’emozione nell’uomo, piegando il digitale ai propri bisogni.

I protagonisti dell’esposizione saranno: Anna Frants, Donato Piccolo, Alexandra Dementieva, Licia Galiziae, Michelangelo Lupone, Elena Gubanova e Ivan Govorkov, Franz Cerami, Matilde De Feo e Max Coppeta, Daniele Spanò, Aleksey Grachev e Sergey Komarov, Maurizio Chiantone.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Regione Campania e con il matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

Chiara Ragosta, 27/06/2018

Torna la maledizione di Monkey Island: a distanza di 21 anni torna disponibile su Steam e GoG il terzo capitolo della serie.

Ho una scimmia nella tasca

che mi svuota la cambusa

il suo sguardo è vuoto e assente

ho il sospetto che sia fusa...

Sembra proprio che il grande successo di Sea Of Thieves abbia (ri)portato in auge il desiderio di immergersi di nuovo nei Sette Mari. Benritrovati i vecchi bucanieri, dunque, che possono oggi ritrovarsi disponibile con gli attuali sistemi operativi, a 21 anni di distanza, uno dei capolavori dell'avventura grafica: The Curse Of Monkey Island. Le avventure del terzo episodio della saga di Monkey Island sono infatti acquistabili per Steam e GoG, le piattaforme più attente -negli ultimi anni- a riprendere in mano i gioielli del passato videoludico e poterli rimettere tra le mani dei fan.

Torna dunque Guybrush Threepwood, "temibile pirata", con una -per citare l'encomiabile selling point d'uscita del prodotto- "incredibile risoluzione grafica 640x480"!! Niente restyling, dunque, come era accaduto ai primi due capitoli riediti della saga. Niente innovazioni. Tutto orientato alla ripresa nuda e cruda del terzo lavoro della saga della LucasArt, primo lavoro che non presentava la collaborazione di Ron Gilbert, vero e proprio genio a cui attribuire il grande valore narrativo dei primi due episodi.

The Curse Of Monkey Island è però uno dei lavori più apprezzati dai fan, in cui si mantiene la grande ironia inventiva e i personaggi vengono illustrati con quelle che saranno delle caratteristiche che accentueranno perfettamente la loro grottesca avventura per le sponde di Puerto Pollo, la Costa Dei Barbieri, Blood Island e il suo villaggio di cannibali convertiti al vegetarianesimo, e -immancabilmente- l'isola delle Scimmie. L'autoscontro perso nell'oceano in cui vediamo Guybrush scrivere un diario all'inizio della storia rimane una delle immagini più potenti impresse nella memoria dei fan di vecchia data, così come l'introduzione nella serie di Murray, il teschio parlante. Sempre presenti invece i grandi compagni di Guybrush: Elaine Marley, compagna di avventure che troviamo in questo episodio tramutata in statua, l'acerrimo nemico LeChuck, ancora una volta sconfitto e ritornato in vita per qualche strano fattaccio, e l'immancabile Voodoo Lady, personaggio fondamentale all'interno della serie.

La grafica cartoon a 256 colori, che seguiva il motore Scumm per Windows, è divenuta una delle carte fondamentali che hanno resto The Curse Of Monkey Island uno dei lavori fondamentali dell'arte delle graphic adventures. I puzzle sono complessi, le idee narrative sono di un'inventività forsennata ed ispiratissima, il livello di comicità rimane sempre su standard di livello. Puzzle dopo puzzle, battuta dopo battuta, elemento dopo elemento, tutto contribuisce a rendere lo status di vero e proprio cult.

La grafica cartoon a 256 colori, che seguiva il motore Scumm per Windows, è divenuta una delle carte fondamentali che hanno resto The Curse Of Monkey Island uno dei lavori fondamentali dell'arte delle graphic adventures. I puzzle sono complessi, le idee narrative sono di un'inventività forsennata ed ispiratissima, il livello di comicità rimane sempre su standard di livello. Puzzle dopo puzzle, battuta dopo battuta, elemento dopo elemento, tutto contribuisce a rendere lo status di vero e proprio cult.

Che sia forse giunto il momento, per qualcuno, di sperare ad nuovo vero capitolo della serie?

Davide Romagnoli 05/04/2018

L'arte ai tempi di Instagram: luci, ombre e filtri della tecnologia

L’arte non è arte finché qualcuno non arriverà ad affermarlo. Quest’influente e temibile “qualcuno” sarà sempre braccato da un ingombrante punto interrogativo: chi ne ha l’autorizzazione? Lo stesso artista, un critico, un esperto in materia, o anche il pubblico? Si tratta di un campo talmente labile, spesso dai contorni così sfuggenti, che quell’interrogativo assumerà fattezze più concrete se abbinato al soggetto e all’oggetto. Chi è artista? Grazie a che cosa?

La seconda domanda aiuta molto a definire la prima; un artista dovrebbe essere tale per il valore, più o meno collettivamente riconosciuto, delle sue opere, delle sue idee, dei suoi strumenti. A partire dall’era moderna fino ai nostri giorni lo sviluppo della tecnologia ha certamente facilitato sia gli artisti che la stessa fruizione delle opere. Andy Warhol, grazie ai primi programmi di grafica, trasformava – non senza sarcasmo e spirito di provocazione – una faccia seria in una serie di facce, o un oggetto comune nel simbolo di una società. Da quegli anni ad oggi, molti sono stati i passi fatti dalle tecnologie in quest’ambito, fino ad arrivare ad un’arte (almeno in tema d’immagini) che potremmo definire prêt-à-porter: diventare artisti ai tempi dell’iPhone non è mai stato così semplice. Instagram, il social network incentrato, nella sua fase iniziale, sulla condivisione di fotografie modificate con malinconiche patine vintage, acquistato nel 2012 da Facebook Inc, rappresenta un nitidissimo riflesso della situazione attuale; utilizzato solo in Italia da 14 milioni di utenti al mese, Instagram consente, nelle sue ultime versioni, anche la chat e l’utilizzo delle famose Stories, contenuti letteralmente usa e getta che si autodistruggono a 24 ore dalla condivisione.  Ma come ha cambiato questa parte della tecnologia, apparentemente innocua per il mondo dell’arte, la vita di tutti i giorni? Per cominciare, tenendo a bada riflessioni che potrebbero sconfinare nelle terre della sociologia, si nota un interessante cambio di rotta circa le modalità della veicolazione artistica tramite Instagram. Resta un evergreen (o, a seconda dei punti di vista, un inquietante mistero) il #foodporn, cioè l’arte ritrovata nelle foto ad una bistecca o ad un piatto d’insalata, all’apparenza andate a male per un incauto utilizzo dei filtri. Invece, parlando di opere d’arte, se prima la condivisione di fotografie era confinata semplicemente a ciò che si era visto in un museo, o ad una mostra, adesso è sempre più urgente il bisogno di testimoniare di esserci stati in quel museo o a quella mostra, con selfie o scatti che mettano chiaramente in primo piano il fruitore, e sullo sfondo il resto, come testimonia Jia Jia Fei, Direttore digitale del Jewish Museum di New York. L’arte, insomma, passa da contenuto a contenitore, col mero scopo di valorizzare chi sta dietro la fotocamera. Un dipinto del Rinascimento viene così reinventato in un sofisticato backdrop attira-like per la nuova foto da condividere con gli amici. Tuttavia, alla pari di queste derive, bisogna ricordare che molti artisti, come i fotografi Cindy Sherman o Steven Klein, hanno raddoppiato la propria fortuna proprio grazie ad un sapiente utilizzo dei social, in questo caso visti come contenitori, non contenuto. L’arte imita la vita, affermava Oscar Wilde. Se così è, c’è bisogno che l’artista di oggi consideri (eccezioni a parte) la tecnologia, con i social e tutti i suoi prodotti che hanno partorito ed esteso un’omogeneizzazione della percezione estetica e l’ingannevole tendenza del “posso farlo anche io” più un nemico che un alleato. Altrimenti, il rischio d’incappare in quella che, già negli anni ’90, il sociologo George Ritzer definiva la McDonaldization of society, rimarrà sempre dietro l’angolo.

Ma come ha cambiato questa parte della tecnologia, apparentemente innocua per il mondo dell’arte, la vita di tutti i giorni? Per cominciare, tenendo a bada riflessioni che potrebbero sconfinare nelle terre della sociologia, si nota un interessante cambio di rotta circa le modalità della veicolazione artistica tramite Instagram. Resta un evergreen (o, a seconda dei punti di vista, un inquietante mistero) il #foodporn, cioè l’arte ritrovata nelle foto ad una bistecca o ad un piatto d’insalata, all’apparenza andate a male per un incauto utilizzo dei filtri. Invece, parlando di opere d’arte, se prima la condivisione di fotografie era confinata semplicemente a ciò che si era visto in un museo, o ad una mostra, adesso è sempre più urgente il bisogno di testimoniare di esserci stati in quel museo o a quella mostra, con selfie o scatti che mettano chiaramente in primo piano il fruitore, e sullo sfondo il resto, come testimonia Jia Jia Fei, Direttore digitale del Jewish Museum di New York. L’arte, insomma, passa da contenuto a contenitore, col mero scopo di valorizzare chi sta dietro la fotocamera. Un dipinto del Rinascimento viene così reinventato in un sofisticato backdrop attira-like per la nuova foto da condividere con gli amici. Tuttavia, alla pari di queste derive, bisogna ricordare che molti artisti, come i fotografi Cindy Sherman o Steven Klein, hanno raddoppiato la propria fortuna proprio grazie ad un sapiente utilizzo dei social, in questo caso visti come contenitori, non contenuto. L’arte imita la vita, affermava Oscar Wilde. Se così è, c’è bisogno che l’artista di oggi consideri (eccezioni a parte) la tecnologia, con i social e tutti i suoi prodotti che hanno partorito ed esteso un’omogeneizzazione della percezione estetica e l’ingannevole tendenza del “posso farlo anche io” più un nemico che un alleato. Altrimenti, il rischio d’incappare in quella che, già negli anni ’90, il sociologo George Ritzer definiva la McDonaldization of society, rimarrà sempre dietro l’angolo.

Alfonso Romeo - 28/03/2018

La solitudine del “Numero primo”: il futuro è buio, ci salveranno i bambini?

FIRENZE – Marco Paolini costruisce le sue storie su una base documentaristica. Se vogliamo possiamo dire che, come in ogni inchiesta, prima deve necessariamente avvenire il fatto e in seconda battuta deve esserci qualcuno che la passa, che la comunica, che la amplifica. In qualche modo, prendiamo Ustica o il Vajont ad esempio, Marco Paolini è stato il grande architetto, su una base storica e certificata, di un immenso romanzo popolare che ha delineato la coscienza civile e morale del Paese su quegli argomenti. Più dei giornali, più dei filmati, più delle pellicole, l'immaginario condiviso nazionale è stato geometricamente curato dalle parole cadenzate, ironiche e tragiche (e l'ironia è fondamentale nell'incedere narrativo di Paolini per far risaltare palese il ridicolo, il viscido, lo squallore dell'uomo, del potere, della politica), di questo cantore moderno che non usa altro che il suo stare su un palcoscenico, il suo dare forma alle immagini attraverso le sue parole, semplici, chiare, nette, il suo portarti, il percorso che inscena e dipinge strada facendo.

Stavolta il registro cambia linea; non più Paolini (che in questi giorni ha in uscita un film nel quale è protagonista “La pelle dell'orso” dove ci porta in un altro rapporto padre-figlio) si basa su un passato certo e reale, da spiegare e divulgare cercando di tirare le fila di un ragionamento (politico, nella sua accezione più alta) ma si spinge a schiudere il prossimo futuro, con fantasia e pessimismo, con fantascienza e lungimiranza. Che un buon narratore annusa, sente, conosce, maneggia talmente bene il presente (a volte lo plasma pure) da capire i binari del domani. Gli intellettuali servono a questo dopotutto, a cogliere i segni e i segnali del quotidiano per tracciare delle bisettrici per meglio comprendere domani.

In un futuro non troppo lontano, riecheggia leggero Asimov, un uomo si è innamorato non di una donna ma della sua voce (ecco Siri, la guida di alcuni smartphone o ancora possiamo arrivare alla pellicola “Her” di Spike Jonke). La donna gravemente malata gli lascia, alla sua morte, il figlio di cinque anni da accudire. Il bambino, in un mix di prodigio e genio ma anche ingenuo e infantile, si fa chiamare “Numero Primo” (e qui fa capolino “Uno sceriffo Extraterrestre” con Bud Spencer e Terence Hill o “I figli degli uomini” con Clive Owen). Ed ecco le due corsie paoliniane (che qui per certi versi sembra guardare alla visionarietà e al surrealismo di Celestini) quella sulla paternità e quella scientifica. Le due scie si mischiano e si aggrovigliano come la spirale del dna. Proprio di genoma, di intervento umano, di sperimentazione sugli embrioni si tratta. E la fiaba di questo incontro, tra un bambino orfano e un padre che non si aspettava più tanta gioia dalla vita (il figlio è un “debrutalizzatore” della realtà), vira sul noir, sul giallo con fughe, inseguimenti, con uomini che cercano di prendere, rapire il piccolo perché custode di una sapienza, di un nuovo modo di poter nascere, di una nuova maniera e frontiera di fare, creare in laboratorio uomini geneticamente modificati. Il punto di rottura è stato superato, il punto di non ritorno varcato. Un mondo, un'Italia del domani per niente rassicurante con le scogliere di Venezia, l'invasione di pidocchi e topi, le scuole prima intitolate a Giosuè Carducci e adesso a Steve Jobs, con la domotica che sta prendendo il sopravvento sugli umani non più aiutandoli ma spingendoli a nuovi comportamenti, le fabbriche della neve in città al posto delle industrie, accozzaglie di etnie avvelenate e inacidite in casbah sovraffollate.

Un mondo, un'Italia del domani per niente rassicurante con le scogliere di Venezia, l'invasione di pidocchi e topi, le scuole prima intitolate a Giosuè Carducci e adesso a Steve Jobs, con la domotica che sta prendendo il sopravvento sugli umani non più aiutandoli ma spingendoli a nuovi comportamenti, le fabbriche della neve in città al posto delle industrie, accozzaglie di etnie avvelenate e inacidite in casbah sovraffollate.

Da una parte la tecnologia che non lavora per il bene dell'umanità ma la inaridisce, dall'altra questo splendido rapporto di solitudine e famiglia, di isolamento e vicinanza tra un padre e un bambino, un rapporto maturo che migliora l'idea di mondo dell'adulto, che adesso ha trovato un vero senso all'esistenza. Una fiaba nera, e neanche a lieto fine, dove le persone, gli uomini tornano ad essere quello che sono: mani, occhi, bocche, abbracci, carne, sangue, sentimenti, stomaco e pancia, togliendosi di dosso tutte le sovrastrutture nelle quali abbiamo creduto, sulle quali ci siamo adagiati pensando che ci migliorassero e ci facessero diventare la vita più comoda. La vita non è comoda e se lo diventa ci impoveriamo, se non pensiamo, se non lavoriamo, se non fatichiamo, ci impigriamo, diventiamo cose, oggetti, soprammobili con un telecomando in mano, consumatori e non cittadini, se non lottiamo, se non combattiamo perdiamo il senso ultimo del respirare senza essere più individui pensanti. Se gli adulti sono ormai corrotti, sporcati, sciupati, spezzati, solo i bambini possono riportarci un passo indietro e raccontarci quello che abbiamo dimenticato, quello che eravamo quando vedevamo il mondo dal basso della loro altezza. Il cinismo logora chi ce l'ha.

Tommaso Chimenti 12/12/2016

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…