In principio era il colore: il Turner della Tate al Chiostro del Bramante di Roma

Dopo 50 anni dall’ultima esposizione nella capitale, tornano a Roma le opere di Joseph Mallord William Turner. È merito della virtuosa cooperazione internazionale tra la sede espositiva romana, il Chiostro del Bramante, e il museo londinese, la Tate Gallery, se dal 22 marzo al 26 agosto più di 90 opere d’arte, tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione di olii, saranno a disposizione dello sguardo della città eterna: “Turner. Opere della Tate”, a cura di David Blayney Brown.

Oltre 150 anni fa, il 23 aprile 1851, si spegneva J.M.W. Turner alla rispettabile età di 76 anni dopo un’altrettanto rispettabile carriera che aveva attraversato i proverbiali secoli l’un contro l’altro armati e l’Europa del pre e del post Napoleone. Di immenso successo allora come oggi, l’arte del pittore inglese è portatrice di una novità di stile e contenuti che non smette di parlare. Non è un caso se una sezione della mostra, intitolata “Turner, il primo dei contemporanei”, è dedicata agli artisti di Otto e Novecento maggiormente debitori della lezione turneriana. Già individuati dallo storico dell’arte Robert Rosenblum nel suo felice saggio “Modern Painting and the Northern Romantic Tradition”, vengono rievocati maestri del calibro di Monet, Rothko, Twombly.

La lunga carriera di Turner lo vede profondamente radicato nell’ambiente della Royal Academy School, prima come allievo appena adolescente poi come docente. Il suo lascito alla Tate, un vero e proprio museo nel museo, include i lavori che erano rimasti nell’atelier alla sua morte: pezzi invenduti e incompiuti e innumerevoli studi che formano una collezione personale, intima, espressiva, sperimentale e che aprono le porte del suo retrobottega. Il vento fresco della sua arte, pur nel progressivo abbandono di ogni preoccupazione naturalistica a favore della meditazione astratta sulla luce e sul colore, fu ben accolto. “Mago”, lo chiamava un critico dell’epoca. E in effetti, novello Prospero, esercita un controllo sovrannaturale sui quattro elementi che sotto forma di colore atmosferico compongono i suoi lavori, dai più tradizionali paesaggi non troppo distanti dagli esiti del conterraneo John Constable come la veduta dell’Arco di Costantino del 1823 fino ai più avanguardistici “Colour Beginnings” (studi e schizzi raccolti a partire dalla fine del 1810). il pennello di Turner, tecnica e immagine si allineano. La maestria e il genio dell’artista piegano l’olio e l’acquerello, il cui impiego risulta invertito negli effetti ricercati: libero e leggero il primo, denso e trasparente il secondo. Una vera e propria ossessione per il carattere mutevole e vertiginoso della luce della quale le opere della Tate al Chiostro sono testimoni privilegiate. E così i visitatori.

Alessandra Pratesi

23/04/2018

Il Pop Surrealism di Marion Peck formato foto ricordo alla Dorothy Circus Gallery di Roma: vernissage a tu per tu con l’artista

“Io credo nel futuro risolversi di questi due stati, in apparenza così contradditori, sogno e realtà, in una specie di realtà assoluta, di surrealtà” (André Breton, 1924).

Da quel 1924 che vedeva André Breton impegnato nella scrittura del “Manifesto del surrealismo”, è passato quasi un secolo. Esperienze delle più disparate si sono succedute sulla scena artistica, contaminandosi, sovrapponendosi, rincorrendosi al di là e al di qua dell’oceano. Fino ad approdare nel bagaglio culturale e visivo di Marion Peck, americana, classe 1963. Ascrivibile alla corrente del Pop Surrealism, nei suoi lavori, di un’accurata delicatezza e di una ricchezza suggestiva, riecheggia il ricordo della grande arte del passato. Dal 21 aprile al 28 maggio è possibile degustarne l’essenza e la fragranza presso la Dorothy Circus Gallery Rome attraverso una selezione di 11 ritratti 30x40 cm, tre disegni, due stampe e la tela “The Actors”. Il nucleo di ritratti dà il nome alla mostra, “StraVolti”, in cui la dispercezione al momento della creazione e della fruizione dell’opera assurge a carattere costitutivo e distintivo.

La tecnica è classica: un olio su tela curato fin nei dettagli, capace con la giusta pennellata di bianco su grigio di restituire la luce tridimensionale di un orecchino di perla. Una palette dottissima che spazia dai più recenti Picasso, Magritte e Dalì, ai più classici Piero della Francesca, Leonardo e Holbein, attraversando i fiamminghi, Ingres, i fumetti e il cinema d’animazione. Gli autorevoli modelli sono incorporati e restituiti in una cifra stilistica personalissima e inconfondibile, dolce e familiare, eppure perturbante nello sconvolgimento dei piani e delle proporzioni e per quell’intonazione irrimediabilmente acidula degli sfondi color caramella mou di Harry Potter.

Chiediamo all’artista se i ritratti sono ispirati a persone reali, ma ci spiega che sua intenzione è piuttosto di ritrarre degli archetipi umani. E così nel suo catalogo di personaggi dagli occhi grandi e dai nasi improbabili si affacciano un “Business Man”, un “1970s Man”, e ancora “Man with a Cigarette”, “Man with a Ruff”; le quote rosa sono ben rappresentate: “Girl with Cat Eye Glasses”, “Lady with a Gold Necklace”, “Lady in Green”, “Girl with a Daisy”, “Girl holding a Doll”, “Woman Wearing a Lily”, “Noble Woman”. Il tratto pittorico non varia, l’accuratezza nei particolari e il gioco deformante nell’insieme si ripetono; a cambiare di tela in tela, invece, è la caratterizzazione storica e di costume. Ricorda gli anni Venti il dittico “Man with a Cigarette” e “Lady with a Gold Necklace” (non a caso esposti l’uno a fianco dell’altra a ricordare i più celebri ritratti dei duchi di Urbino, Federico di Montefeltro e Battista Sforza, agli Uffizi), mentre la coppia “Man with a Ruff” e “Noble Woman” proviene direttamente da un Seicento nordeuropeo, come la gorgiera di lui e l’abito di lei suggeriscono.

L’idea per realizzare questa tipologia di ritratti nasconde una simpatica storia di romanticismo domestico. Marion ci racconta che tutto nasce dall’ossessione del marito per Abraham Lincoln. Ispirata da Picasso, realizza un ritratto del presidente sullo stile cubista e ne fa dono al consorte. Quanto alla parentela figurativa impressionante con le creazioni di Tim Burton, ebbene questa resta solo negli occhi dello spettatore. Che i volti melanconici, sproporzionati, tetri di Marion Peck ricordino i personaggi di “Nightmare Before Christmas” o di “Corpse Bride” resta un dato di fatto fortemente contrastato dall’artista, la quale confessa, sorriso sulle labbra, di disprezzare il regista connazionale. “Artistically”, sottolinea. Ha smesso, lei, di apprezzarne le produzioni quando, lui, ha iniziato a lavorare sui classici della letteratura (“Charlie and the Chocolate Factory”, “Alice in Wonderland”) distorcendoli a suo piacimento, arrivando ad inserire persino figure di psicanalisti fuori contesto.

L’arte è un processo doloroso, riconosce Marion, ma con l’energia e la joie de vivre che più o meno consapevolmente emana ammette di essersi divertita nel mettere a punto questo schema stilistico e tematico formato foto ricordo. E allora Cheese!: sorride e si affida allo scatto maldestro di uno smartphone.

Alessandra Pratesi

21/04/2018

Canaletto in mostra a Palazzo Braschi: una rivincita per l'arte

Inverosimile lotta quella tra la bellezza scenografica di Roma e il modo in cui ne viene preservata la muta magnificenza. In questa città la decadenza antica delle rovine abbraccia, amaramente, quella contemporanea delle menti: pur senza voler essere convenzionali, solo a Roma è possibile assistere al naufragio di così tante opere d’arte e iniziative culturali in una distesa di gestioni arruffate, finanziamenti sgualciti, volgari indifferenze. Una sciatteria comportamentale che spesso non lascia innocenti né curatori né fruitori; recentemente, e a distanza di qualche giorno, gli ultimi atti vandalici hanno sfregiato la tomba del Beato Angelico, nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, e distrutto il TuliPark, neonato parco dei tulipani. È inevitabile, a questo punto, domandarsi che senso abbia continuare nella cura di una bellezza tradita così spesso. Nel salone del piano nobile di Palazzo Braschi, in occasione della conferenza stampa per l’attesissima mostra di Giovanni Antonio Canal (conosciuto come Canaletto) dall’11 aprile fino al 19 agosto 2018, il CdA di Zètema Progetto Cultura Francesca Jacobone, tra gli organizzatori, ha cercato di dare una risposta, o meglio, una soluzione: “L’arte deve diventare il bene comune, la casa di tutti. La vera innovazione non è il digitale, la multimedialità, ma far partecipare la gente alla dimensione culturale. Roma non va vista come un museo, ma come un luogo di cultura viva”. La risposta, tuttavia, va colta non solo tra queste parole, ma soprattutto nella realizzazione concreta della mostra, degno punto d’arrivo di un progetto ambizioso cui si unisce un lavoro imponente. Progetto ambizioso perché, come puntualizzato con meritato orgoglio da Federica Pirani, direttore dell’unità operativa che comprende il museo Macro, Palazzo Braschi e la Galleria Comunale d’Arte Moderna, “un evento così non si presentava da oltre dieci anni, lo definirei straordinario: abbiamo riunito sessanta opere, dividendole in nove sezioni, accompagnandole con abiti e musiche d’epoca.  È stato davvero molto complesso organizzare il tutto”. La difficoltà organizzativa accennata dalla Pirani trova effettivamente riscontro in oltre due anni di lavoro, le cui complicanze sono state dettate maggiormente dal contattare i diversi musei sparsi per il mondo che espongono i dipinti del Canaletto e che hanno reso possibile questo monumentale ricongiungimento artistico.

È stato davvero molto complesso organizzare il tutto”. La difficoltà organizzativa accennata dalla Pirani trova effettivamente riscontro in oltre due anni di lavoro, le cui complicanze sono state dettate maggiormente dal contattare i diversi musei sparsi per il mondo che espongono i dipinti del Canaletto e che hanno reso possibile questo monumentale ricongiungimento artistico.

A tal proposito Pietro Folena, imprenditore culturale e organizzatore, sottolinea: “Le opere più belle di quest’artista immenso si trovavano tutte all’estero. USA, Russia, Inghilterra, Cuba. Solo il trasporto ha inciso per il 60% sui costi totali”. Il tratto comune delle tele e dei disegni del Canaletto esposti è un forte impatto drammatico e teatrale (non a caso, il pittore iniziò a lavorare da ragazzo come scenografo), dato dall’uso dei colori, delle prospettive, delle luci che animano scorci ormai spariti, come quelli della Roma e della Venezia del Settecento. “Lo stile di Canaletto, coraggioso e all’avanguardia, donava alle vedute una bellezza così intensa che i turisti dell’epoca, giunti in quelle città grazie ai suoi dipinti e vedendole dal vivo, ne restavano delusi. È quindi un onore che ad ospitare la mostra sia un luogo così rappresentativo”, spiega Bozena Anna Kowalczyk, storica dell’arte e curatrice dell’evento.Nessuna cornice, infatti, poteva rivelarsi più adatta di Palazzo Braschi, vero gioiello del barocco e unico luogo mai indicato e desiderato dagli organizzatori durante la fase di lavorazione. La mostra di Canaletto 1697-1768 incarna, finalmente, un esempio virtuoso della gestione e valorizzazione artistica e culturale, non solo per Roma ma per l’intera dimensione nazionale. E i casi fortunati, in quest’ambito, valgono molto più qualsiasi atto vandalico. Da non perdere.

Alfonso Romeo - 10/04/2018

(Immagini: Alfonso Romeo)

“Van Gogh. Tra il grano e il cielo”: il pittore olandese visto con gli occhi della sua più grande collezionista

Geniale, incompreso, radicale, innovativo, unico. Van Gogh è sicuramente uno degli artisti più controversi e interessanti che abbia mai attraversato questo mondo e tanto è stato detto su di lui e sulla sua arte. Il documentario diretto da Giovanni Piscaglia e scritto da Matteo Moneta, “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, offre uno sguardo nuovo e parte dal lascito della più grande collezionista delle sue opere, Helene Kröller-Müller, per raccontare l’unione spirituale di due anime affini, dominate entrambe dal tormento e dall’inquietudine. I due non si incontrarono mai in vita ma condivisero la stessa tensione verso l’infinito e la ricerca forsennata di una dimensione religiosa pura. L’occasione per ripercorrere l’intensa parabola artistica di Van Gogh è la mostra curata dallo storico dell’arte Marco Goldin e allestita alla Basilica Palladiana di Vicenza, che raccoglie 40 dipinti e 85 disegni provenienti dal Kröller-Müller Museum di Otterlo, in Olanda. La delicata voce di Valeria Bruni Tedeschi accompagna l’intero racconto attraverso le tante lettere scritte da entrambi nella loro vita. Ripresa all’interno della chiesa di Auvers-sur-Oise, la stessa dipinta da Van Gogh qualche settimana prima di suicidarsi, l’attrice ci porta per mano lungo i principali periodi dell’attività del pittore. Dagli anni olandesi, dominati dai colori scuri, terrosi, che richiamano le scene di vita contadina così magnificamente ritratte, si passa al periodo parigino dove Van Gogh sperimenta soluzioni mai provate da nessuno. Scopre Seurat, conosce Signac ed è subito l’esplosione del colore.

Gli accostamenti cromatici della pittura a piccoli tocchi degli Impressionisti e ancor di più dei Post-Impressionisti viene portata ai massimi livelli espressivi, segnando lo stile unico che lo ha reso indimenticabile. Ma è solo sotto il sole di Arles, in Provenza, che il pittore si perde nella luce e nell’estasi della pittura en plein air. Sarà il periodo più felice di Van Gogh, che di lì a poco manifesterà le prime crisi che lo porteranno prima al ricovero e poi al suicidio. Al viaggio dentro la mostra, che dà un grande rilievo anche al disegno nella pratica artistica del pittore, si affianca quello in alcuni dei luoghi più importanti per la sua arte, oltre a una serie di riprese del Kröller-Müller Museum. Sfortunato in vita, Van Gogh poteva facilmente essere dimenticato insieme alle sue opere se non fosse stato per Helene Kröller-Müller che con la sua collezione è riuscita a restituirgli l’affetto e il riconoscimento che non aveva avuto in vita. Van Gogh è per lei un esempio da seguire, qualcuno in cui riconoscersi. Una delle donne più ricche d’Olanda, Helene Kröller-Müller dopo un viaggio in Italia, tra Milano, Roma e Firenze decide di fondare un museo per condividere con gli altri la serenità e il conforto che trae dall’arte. Convinta che l’arte si gusti meglio solo lontano dal tumulto della città, lo pone immerso nel suggestivo bosco di una vasta riserva naturale e, oltre alle opere di Van Gogh che occupano il cuore del museo, all’interno si trovano capolavori di Picasso, Seurat, Signac mentre all’esterno un grande parco della scultura accoglie lavori di Rodin, Moore, Fontana e molti altri. Distribuito da Nexo Digital, “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” (al cinema solo il 9-10-11 aprile) ci avvicina quindi alla tormentata vita del pittore che forse più di ogni altro ha influenzato l’arte del XX secolo e lo fa narrandoci l’intreccio indissolubile di arte e vita che ha condiviso con la sua più grande ammiratrice.

Giorgia Sdei 31/03/2018

Giorgia Sdei

30/03/2018

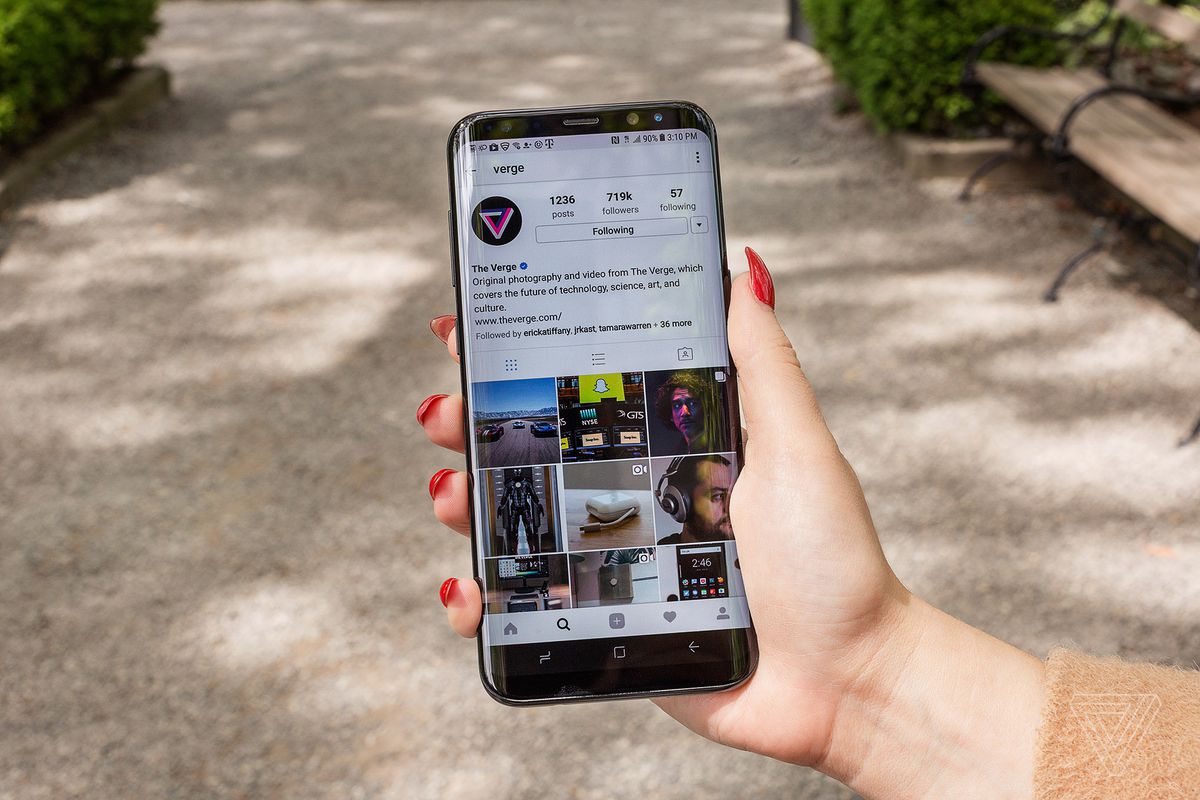

L'arte ai tempi di Instagram: luci, ombre e filtri della tecnologia

L’arte non è arte finché qualcuno non arriverà ad affermarlo. Quest’influente e temibile “qualcuno” sarà sempre braccato da un ingombrante punto interrogativo: chi ne ha l’autorizzazione? Lo stesso artista, un critico, un esperto in materia, o anche il pubblico? Si tratta di un campo talmente labile, spesso dai contorni così sfuggenti, che quell’interrogativo assumerà fattezze più concrete se abbinato al soggetto e all’oggetto. Chi è artista? Grazie a che cosa?

La seconda domanda aiuta molto a definire la prima; un artista dovrebbe essere tale per il valore, più o meno collettivamente riconosciuto, delle sue opere, delle sue idee, dei suoi strumenti. A partire dall’era moderna fino ai nostri giorni lo sviluppo della tecnologia ha certamente facilitato sia gli artisti che la stessa fruizione delle opere. Andy Warhol, grazie ai primi programmi di grafica, trasformava – non senza sarcasmo e spirito di provocazione – una faccia seria in una serie di facce, o un oggetto comune nel simbolo di una società. Da quegli anni ad oggi, molti sono stati i passi fatti dalle tecnologie in quest’ambito, fino ad arrivare ad un’arte (almeno in tema d’immagini) che potremmo definire prêt-à-porter: diventare artisti ai tempi dell’iPhone non è mai stato così semplice. Instagram, il social network incentrato, nella sua fase iniziale, sulla condivisione di fotografie modificate con malinconiche patine vintage, acquistato nel 2012 da Facebook Inc, rappresenta un nitidissimo riflesso della situazione attuale; utilizzato solo in Italia da 14 milioni di utenti al mese, Instagram consente, nelle sue ultime versioni, anche la chat e l’utilizzo delle famose Stories, contenuti letteralmente usa e getta che si autodistruggono a 24 ore dalla condivisione.  Ma come ha cambiato questa parte della tecnologia, apparentemente innocua per il mondo dell’arte, la vita di tutti i giorni? Per cominciare, tenendo a bada riflessioni che potrebbero sconfinare nelle terre della sociologia, si nota un interessante cambio di rotta circa le modalità della veicolazione artistica tramite Instagram. Resta un evergreen (o, a seconda dei punti di vista, un inquietante mistero) il #foodporn, cioè l’arte ritrovata nelle foto ad una bistecca o ad un piatto d’insalata, all’apparenza andate a male per un incauto utilizzo dei filtri. Invece, parlando di opere d’arte, se prima la condivisione di fotografie era confinata semplicemente a ciò che si era visto in un museo, o ad una mostra, adesso è sempre più urgente il bisogno di testimoniare di esserci stati in quel museo o a quella mostra, con selfie o scatti che mettano chiaramente in primo piano il fruitore, e sullo sfondo il resto, come testimonia Jia Jia Fei, Direttore digitale del Jewish Museum di New York. L’arte, insomma, passa da contenuto a contenitore, col mero scopo di valorizzare chi sta dietro la fotocamera. Un dipinto del Rinascimento viene così reinventato in un sofisticato backdrop attira-like per la nuova foto da condividere con gli amici. Tuttavia, alla pari di queste derive, bisogna ricordare che molti artisti, come i fotografi Cindy Sherman o Steven Klein, hanno raddoppiato la propria fortuna proprio grazie ad un sapiente utilizzo dei social, in questo caso visti come contenitori, non contenuto. L’arte imita la vita, affermava Oscar Wilde. Se così è, c’è bisogno che l’artista di oggi consideri (eccezioni a parte) la tecnologia, con i social e tutti i suoi prodotti che hanno partorito ed esteso un’omogeneizzazione della percezione estetica e l’ingannevole tendenza del “posso farlo anche io” più un nemico che un alleato. Altrimenti, il rischio d’incappare in quella che, già negli anni ’90, il sociologo George Ritzer definiva la McDonaldization of society, rimarrà sempre dietro l’angolo.

Ma come ha cambiato questa parte della tecnologia, apparentemente innocua per il mondo dell’arte, la vita di tutti i giorni? Per cominciare, tenendo a bada riflessioni che potrebbero sconfinare nelle terre della sociologia, si nota un interessante cambio di rotta circa le modalità della veicolazione artistica tramite Instagram. Resta un evergreen (o, a seconda dei punti di vista, un inquietante mistero) il #foodporn, cioè l’arte ritrovata nelle foto ad una bistecca o ad un piatto d’insalata, all’apparenza andate a male per un incauto utilizzo dei filtri. Invece, parlando di opere d’arte, se prima la condivisione di fotografie era confinata semplicemente a ciò che si era visto in un museo, o ad una mostra, adesso è sempre più urgente il bisogno di testimoniare di esserci stati in quel museo o a quella mostra, con selfie o scatti che mettano chiaramente in primo piano il fruitore, e sullo sfondo il resto, come testimonia Jia Jia Fei, Direttore digitale del Jewish Museum di New York. L’arte, insomma, passa da contenuto a contenitore, col mero scopo di valorizzare chi sta dietro la fotocamera. Un dipinto del Rinascimento viene così reinventato in un sofisticato backdrop attira-like per la nuova foto da condividere con gli amici. Tuttavia, alla pari di queste derive, bisogna ricordare che molti artisti, come i fotografi Cindy Sherman o Steven Klein, hanno raddoppiato la propria fortuna proprio grazie ad un sapiente utilizzo dei social, in questo caso visti come contenitori, non contenuto. L’arte imita la vita, affermava Oscar Wilde. Se così è, c’è bisogno che l’artista di oggi consideri (eccezioni a parte) la tecnologia, con i social e tutti i suoi prodotti che hanno partorito ed esteso un’omogeneizzazione della percezione estetica e l’ingannevole tendenza del “posso farlo anche io” più un nemico che un alleato. Altrimenti, il rischio d’incappare in quella che, già negli anni ’90, il sociologo George Ritzer definiva la McDonaldization of society, rimarrà sempre dietro l’angolo.

Alfonso Romeo - 28/03/2018

Una locandina è per sempre: i manifesti di "Primavera dei Teatri"

CASTROVILLARI – Ci sono locandine che rimangono impresse nel cuore e negli occhi per la potenza e l’acume che esprimono a distanza di anni. La locandina, per uno spettacolo o per una rassegna, non è solo l’emblema e il frontman dell’intero progetto, non deve riassumere il plot ma passare l’essenza, il punteruolo che ne sta alla base, il pungolo e lo stimolo, il perché che scardina, la riflessione con il sorriso, il dettaglio prima nascosto e adesso evidente. Una locandina è per sempre, fotografa un momento storico, ne imprime le perplessità, i vigori, le istanze, è un concentrato di freschezza e presente, è un’immediata ondata che ti immerge nella catarsi della pièce o del festival. Una locandina deve riuscire, con piccoli tocchi, a delineare il vortice di  energie che stanno alla base della costruzione, dell’ideazione, del fermento che sbatte e gorgoglia nel momento della creazione. E ci sono locandine più riuscite di altre. In questi diciotto anni il festival “Primavera dei Teatri” ci ha sempre abituato a manifesti irriverenti e pensanti, carichi e depositari di una sostanza impalpabile, quella stessa materia che, ad ogni nuovo sguardo, rilascia nuove sensazioni e atmosfere, fornisce nuove parole a scandagliare quella patina di colori e facce, movimenti e gesti arroccati in un rettangolo incorniciato e appeso. Hanno profondità le ideazioni concettuali del trio La Ruina-Pisano-De Luca.

energie che stanno alla base della costruzione, dell’ideazione, del fermento che sbatte e gorgoglia nel momento della creazione. E ci sono locandine più riuscite di altre. In questi diciotto anni il festival “Primavera dei Teatri” ci ha sempre abituato a manifesti irriverenti e pensanti, carichi e depositari di una sostanza impalpabile, quella stessa materia che, ad ogni nuovo sguardo, rilascia nuove sensazioni e atmosfere, fornisce nuove parole a scandagliare quella patina di colori e facce, movimenti e gesti arroccati in un rettangolo incorniciato e appeso. Hanno profondità le ideazioni concettuali del trio La Ruina-Pisano-De Luca.

Lo scorso anno avevamo una ragazza sovrappeso, abbastanza hopperiana, che sembrava uscita da qualche pellicola di mafia americana, di protezionismo, una sorta di Marilyn gonfiata, che guarda il vuoto tra rassegnazione e leggera noia. Le gambe un po’ discoste ma senza alcun atteggiamento sessuale né alcun riferimento sensuale, e questo divano dietro, nel suo arancione acceso, che sta, immobile come la giovane signora, in attesa. Andiamo a ritroso. Nel 2015 una bella bambina borghese tutta in ghingheri da festa, come fosse una damigella da matrimonio, offriva una banana, senza alcun timore, ad un gigantesco gorilla; lui sì che era spaventato, seduto accanto a lei sul sofà. C’era scarto e spostamento, quella banana così gialla, e lasciva anche e fallica, passata dalle mani dell’innocenza a quelle delle forza bruta, ribaltando i piani, le aspettative, il consueto modo di pensare.

Nel 2015 una bella bambina borghese tutta in ghingheri da festa, come fosse una damigella da matrimonio, offriva una banana, senza alcun timore, ad un gigantesco gorilla; lui sì che era spaventato, seduto accanto a lei sul sofà. C’era scarto e spostamento, quella banana così gialla, e lasciva anche e fallica, passata dalle mani dell’innocenza a quelle delle forza bruta, ribaltando i piani, le aspettative, il consueto modo di pensare.

Pinteriana quella del ’14, con una festa di compleanno andata, evidentemente, a finire male. L’invitato principale, che forse ha festeggiato in solitudine, ha la testa, come colto da malore, infilata dentro la torta a più strati; c’è un solo cappellino e neanche il gusto di un alcolico: solo succo. Ti stringe il cuore.

Nel 2013 un altro essere sovrappeso: un uomo calvo (nessun riferimento mussoliniano, tranquilli) con una sdraio alle sue spalle, guarda una nube minacciosa che avanza. Sembra sia scoppiato qualcosa: la terza guerra mondiale, i missili della Corea del Nord, o “soltanto” i fumi cancerogeni dell’Ilva. Sembra che aspetti che questo getto di polvere e detriti, quasi una tromba d’aria calda, lo investa; non scappa, non si muove, accetta asceticamente il suo destino, senza paura: quel che sarà, sarà.

avanza. Sembra sia scoppiato qualcosa: la terza guerra mondiale, i missili della Corea del Nord, o “soltanto” i fumi cancerogeni dell’Ilva. Sembra che aspetti che questo getto di polvere e detriti, quasi una tromba d’aria calda, lo investa; non scappa, non si muove, accetta asceticamente il suo destino, senza paura: quel che sarà, sarà.

Eccoci al 2012 con un Babbo Natale depresso nonostante la giovane età, in mutande rosse, proprio perché, unica volta, il festival per problemi di finanziamenti era stato forzatamente posticipato a novembre. Un BN senza gioia, le spalle in avanti, curvo, in un clima di festa posticcio, senza enfasi, senza gioia.

Ancora catastrofi nel 2011. Ma non lo possiamo mai derubricare a pessimismo: è sano realismo. Un uomo, in un interno borghese, d’antan con la carta da parati demodè, senza rinunciare a giacca e cravatta, indossa  una maschera a gas. Anche lui si sta preparando all’imminente sconosciuto, ma ben poco roseo, domani.

una maschera a gas. Anche lui si sta preparando all’imminente sconosciuto, ma ben poco roseo, domani.

Nel 2010 uno dei più iconoclasti e irriverenti cartelloni di PdT: una banana che, una volta sbucciata, al suo interno, presenta un grosso peperoncino, prodotto tipico calabrese, simbolo e icona caratteriale dei suoi abitanti: la focosità. I riferimenti fallici, ovviamente, si sprecano, ma quel verde del gambo, il rosso del peperone, il bianco dell’interno del frutto, rendono una bandiera italica fondata sull’estro del piccante, sulla legnosità del picciolo, sulla durezza e l’allappante esotico; siamo, anche, un mix di queste caratteristiche.

prodotto tipico calabrese, simbolo e icona caratteriale dei suoi abitanti: la focosità. I riferimenti fallici, ovviamente, si sprecano, ma quel verde del gambo, il rosso del peperone, il bianco dell’interno del frutto, rendono una bandiera italica fondata sull’estro del piccante, sulla legnosità del picciolo, sulla durezza e l’allappante esotico; siamo, anche, un mix di queste caratteristiche.

Scendiamo ancora più giù nel tempo. Nell’edizione 2008 un’inquietante bambola rosso fuoco, dal sapore di Stephen King o che rievocava le nenie di infantili di Dario Argento, ci guardava con fare sorpreso e allo stesso tempo allarmato e preoccupante. Qualcosa stava arrivando, qualcosa stava cambiando. E qua con il passato ci fermiamo.

Quest’anno invece la scelta è caduta su un uomo accartocciato su se stesso - potrebbe essere l’Otto del 18 (le edizioni del festival) - appoggiato sul fondo di una piscina a identificare l’infinito ma rannicchiato a protezione, come a non voler sentire quello che arriva e avviene fuori da quel guscio amniotico, placenta ovattante; mentre le gambe sopra (l’Uno), presumibilmente di una ragazza, spinneggiano verso l’alto fuggono, se ne vanno, in cerca di salvezza, volano o più facilmente, potremmo essere sott’acqua, risalgono a prendere aria. Il cielo è sempre più blu. Se riesci a tornare in superficie.

Quest’anno invece la scelta è caduta su un uomo accartocciato su se stesso - potrebbe essere l’Otto del 18 (le edizioni del festival) - appoggiato sul fondo di una piscina a identificare l’infinito ma rannicchiato a protezione, come a non voler sentire quello che arriva e avviene fuori da quel guscio amniotico, placenta ovattante; mentre le gambe sopra (l’Uno), presumibilmente di una ragazza, spinneggiano verso l’alto fuggono, se ne vanno, in cerca di salvezza, volano o più facilmente, potremmo essere sott’acqua, risalgono a prendere aria. Il cielo è sempre più blu. Se riesci a tornare in superficie.

Tommaso Chimenti 03/06/2017

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…