L'impossibilità della vicinanza fisica e il teatro al telefono dei Cuocolo-Bosetti

FIRENZE - Era tanto che non lo facevo. Tre mesi. Tre lunghi mesi d'astinenza. Anche se questo piccolo contatto mi ha lasciato ancora più fame di prima, ancora più voglia di prima. Novanta giorni senza uno spettacolo teatrale, senza un teatro, senza una recensione. Da starci male. Ieri l'ho fatto ed è stato come, mera illusione, tornare non tanto alla normalità quanto a respirare quell'aria familiare dell'altro che, con parole e formule e gesti e parole sue, scandaglia il tuo animo lì pronto, aperto ad accogliere il diverso. Ho visto teatro, oltre che nell'edificio-teatro, in infinite modalità, dalla strada ai castelli, le torri, le piazze, nei parchi, gli scantinati, sui fiumi, le case private ma non sono riuscito, in questi due mesi, ad abituarmi alle riprese video, agli streaming, alle letture casalinghe, alle drammatizzazioni in salotto. Il teatro senza la magia del teatro, senza il buio, senza il patto tra platea e palco, quel silenzioso e tacito accordo per il quale ognuno conosce il proprio ruolo e il proprio spazio e si dedica all'altro, recitando o ascoltando, se al teatro togli quella polvere, quel non detto, tutto quello che sta tra le righe, rimane forse il mestiere, la voce, poco più. La tecnologia poi non aiuta quell'artigianalità intrinseca nel fare e nel fruire lo spettacolo dal vivo. La distanza e la non-fisicità del momento dilata il significato e lo fa diventare uno dei tanti contenuti che passano, che affollano senza sfamare, che riempiono senza incuriosire.

Ma, come dicevo, sono tornato a teatro, o meglio a respirare, in minima parte, quell'atmosfera: l'attesa, il mistero, la scoperta di un insospettabile sipario. Chi meglio dei Cuocolo/Bosetti, che hanno fatto spettacoli in case private come nella loro, in metro, camminando per le vie, insomma in ogni luogo possibile tranne che su un palco e in teatro, poteva meglio incarnare il teatro in queste settimane magre (e lo saranno anche i mesi a venire; il teatro purtroppo, come il cinema, per gli ambienti chiusi, sarà uno degli ultimi comparti a poter ripartire; salterà anche la stagione prossima visto che ci hanno già preannunciato che ci sarà sicuramente una seconda ondata del virus nel prossimo autunno?), in questo periodo dove gli attori arrancano imbrigliati nei loro domicili senza poter lavorare e il pubblico, gli appassionati, sentono di aver perso una fetta considerevole della loro vita senza il rito della visione del palcoscenico. Avevo già assistito ad una performance simile, sempre a cura del gruppo piemontese, una decina d'anni fa al Teatro Magnolfi a Prato: “Theatre on a line” (prod. Teatro di Dioniso, stavolta organizzato dal Teatro della Tosse di Genova).

Il titolo è rimasto lo stesso ma le condizioni ambientali sono estremamente mutate dando a questa pièce contorni reali, contingenti, pressanti. La reclusione, la solitudine, la lontananza ha fatto sì che per molti di noi i pochi contatti con l'esterno fossero tv e computer mentre per quanto riguarda l'interazione sociale l'unico mezzo, per sentire e confrontarsi con parenti e amici, fosse appunto il telefono, la voce, non gli occhi ma soltanto il tono, le parole nel mezzo il filtro della “cornetta” dello smartphone. Una pièce scritta e concepita proprio per toccare le profondità dello spettatore che in quel caso abbandonava il senso della vista (non c'era niente da vedere se non una stanza all'interno di uno spazio) per affinarne altri: la memoria, il ricordo, la nostalgia e tutto quello che semplici oggetti lì a portata di mano potevano suscitare. In questo caso, visto che la scrivania non poteva essere la stessa per tutti, il canovaccio è cambiato e anche radicalmente.  E' rimasta l'attesa, l'orario preciso al quale dover comporre un numero sconosciuto, la fibrillazione del non sapere che cosa aspettarsi, il confronto uno a uno (come spesso capita negli spettacoli di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti) che può solleticare come paralizzare, può eccitare come bloccare. Perché qui lo spettacolo si fa in due proprio se l'interazione procede, se all'azione segue una reazione, se c'è un reale, effettivo scambio di idee, se la partecipazione è sentita.

E' rimasta l'attesa, l'orario preciso al quale dover comporre un numero sconosciuto, la fibrillazione del non sapere che cosa aspettarsi, il confronto uno a uno (come spesso capita negli spettacoli di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti) che può solleticare come paralizzare, può eccitare come bloccare. Perché qui lo spettacolo si fa in due proprio se l'interazione procede, se all'azione segue una reazione, se c'è un reale, effettivo scambio di idee, se la partecipazione è sentita.

Ho composto il numero, dall'altra parte la voce di Roberta, sempre indimenticabile e presente, che è calda ed emozionante, che è erotismo ma anche confessore, che è amica e amante in un distacco che non c'è di barriere azzerate, di frontiere aperte, che riesce con pochissime parole a convincerti ad entrare nella sua modalità, in una comfort zone, in un alveolo, in una parentesi dove ogni scambio resterà, dove ogni racconto cadrà, in una intimità che come sarà creata dai due protagonisti (attrice e spettatore) morirà appena la conversazione finirà. Puoi sfruttare il tuo tempo, hai a disposizione un ascolto nuovo, dall'altra parte una figura non giudicante, puoi aprirti finalmente, puoi dire. Come si fa con gli sconosciuti anche se qui, paradossalmente, si è ancora più liberi proprio perché non esiste la dimensione visiva a guardare, scrutare. Solo una voce lontana che ci porta nel mondo dei C/B fatto di sogni che presto si trasformano in incubi, il buio, le carezze oscure, il bosco, il perdersi. E il testo prende pieghe reali, collegate al momento che stiamo vivendo, all'oggi fatto soltanto di distanziamento sociale, di mancanza di contatti, di abbracci, di possibilità di spostamenti. C'è quell'imbarazzo, quella dolce, tediosa sospensione.

Mi dice: “Chiudi gli occhi” e sembra di mettere l'orecchio su una conchiglia e sentire il mare che gorgoglia lontano ma che sembra di poterlo afferrare, tenere, prendere. Anche il silenzio risuona impressionante quando la parola si esaurisce e rimani in ascolto di un niente denso. La sua voce scivola su questo tappeto di nulla che sono state queste otto settimane da gettare nel dimenticatoio, la sua voce è uno squillo pacato, un richiamo fermo ma morbido, una chiamata, un risveglio. Sono stato a teatro, non ero proprio a teatro, ma che cos'è teatro e cosa non lo è? Per mezz'ora mi è sembrato di chiudere le palpebre e avere davanti una voce che rapiva la mia concentrazione e la mia attenzione per condurmi in altre stanze della mente, in altri palazzi della fantasia, in altri corridoi dell'esistenza. Non sono stato a teatro ma è stato comunque un assaggio, un tornare a provare a camminare, un mettere il piede nell'acqua del mare per sentire se è troppo fredda, un tastare il terreno per vedere se è possibile ancora correre, un tentativo per capire quanto ti è mancato, quanto ne vorresti ancora, di quante parole ti sei inaridito, di quante storie sei mancante,  di quanto ti è stato sottratto, della voglia che non si placa, dell'inutilità dello scorrere del tempo senza l'arte (e gli artisti) che ci possono accompagnare nella nostra ricerca, senza coloro che toccano la materia e la traducono in ascolto, senza quelli che oggi chiamano i lavoratori dello spettacolo.

di quanto ti è stato sottratto, della voglia che non si placa, dell'inutilità dello scorrere del tempo senza l'arte (e gli artisti) che ci possono accompagnare nella nostra ricerca, senza coloro che toccano la materia e la traducono in ascolto, senza quelli che oggi chiamano i lavoratori dello spettacolo.

E' incalcolabile e inquantificabile la perdita di ognuno di noi per ogni teatro chiuso, per ogni spettacolo saltato e per tutti quelli che salteranno, sarà una sconfitta ogni attore e attrice che dopo questo periodo non potrà più fare il suo lavoro (stare su un palco non è soltanto un lavoro), sarà una sciagura ogni compagnia che dovrà sparire. In gioco c'è la consapevolezza dell'essere cittadino, della polis, la formazione, l'informazione, l'abbeverarsi senza sentirsi mai sazi. Il teatro manca a tutti anche a coloro che ancora non sanno che gli sta mancando. Se ne accorgeranno.

Tommaso Chimenti 05/05/2020

“Che cosa ti manca del teatro?”: il Teatro al tempo del coronavirus

Mi manca il teatro

mi manca quando si spengono le luci

mi manca la prima battuta dell'attore

mi manca l'odore delle sedie

mi manca il loro rumore quando scricchiolano

mi manca il vicino di poltrona che sbuffa

mi mancano anche i cellulari accesi

mi mancano i colpi di tosse

mi mancano le caramelle scartate e le suonerie che trillano

mi mancano gli applausi alla fine

mi manca la commozione

mi manca il foyer che pullula e tintinna

mi mancano le strette di mano

mi manca la maschera che ti strappa il biglietto e ti sorride

mi mancano gli occhi dell'attore che mi indagano

mi manca quando la parola si fa corpo

mi mancano i respiri dell'attore, le pause che mi accolgono, le sospensioni che mi prendono

mi manca l'odore del palco

mi mancano le luci che ti abbagliano

mi manca la continua lotta tra il buio e la luce

mi manca il momento in cui comincia e non sai dove ti porterà

mi manca stare al buio con degli sconosciuti, tutti concentrati su qualcosa che sta accadendo davanti ai nostri occhi

mi manca il qui e ora

mi manca il senso di comunità

mi manca il coinvolgimento

mi manca il parlarne dopo, nei giorni a seguire

mi mancano le domande, le riflessioni che il teatro fa rimbalzare nella mia vita

mi manca l'odore del pubblico

mi mancano i cappotti sulle gambe

mi manca quell'attimo esatto quando sta per cominciare lo spettacolo, il preciso momento quando la vita si ferma, quando la vita s'accende

mi  mancano le energie sotterranee, le vibrazioni nascoste che riescono a fluire invisibili dalla scena alla platea

mancano le energie sotterranee, le vibrazioni nascoste che riescono a fluire invisibili dalla scena alla platea

mi manca l'urto deflagrante dell'essere compresenti all'accadere

mi manca una parte di me

mi manca l'appuntamento, come con un amante che si allontana

mi manca l'urgenza, l'adrenalina, il silenzio

mi mancano i sorrisi e le lacrime

mi manca l'imperfezione, la scintilla d'umanità, lo stare assieme

mi manca l'incontro e lo scontro,

senza teatro mi manca la vista

mi manca il permettermi di uscirne trasformato

mi manca la comunanza e la vicinanza

mi manca il dimenticarmi di me e l'immergermi completamente

mi manca l'impossibile che il teatro rende possibile

mi manca il teatro come scusa, come pretesto e come funzione

senza teatro mi manca il miracolo di sentirsi vivi

mi manca il teatro e ho fame, e ho sete

mi manca il noi

mi manca la catarsi, il rito laico collettivo che ogni volta prende forma

mi manca l'immaginare guardando, il pensare vedendo

mi manca la magia e la semplicità dell'artigianalità

mi manca il vuoto che si riempie

mi manca il contatto, gli sguardi,

mi manca l'aria

mi manca il Teatro, con la maiuscola, perché è la cosa che si avvicina di più alla Vita

mi manca la carne esposta, la lezione senza veli, l'audacia del rischio,

mi manca lo stare, insieme e separati allo stesso tempo

mi manca la cerimonia

mi mancano le chiacchiere inutili attorno al teatro

mi manca l'eccitazione dell'inizio

mi manca la vita rappresentata

mi manca la gioia della rivolta

mi manca il teatro. Tutto.

Mi manca il luogo fisico del teatro,

mi manca chi lo fa, chi lo abita, chi assiste. Tutto quel mondo che gli gira intorno.

Grazie a tutti coloro che hanno risposto alla mia domanda: “Che cosa ti manca del teatro?”. Perché il teatro è di chi lo coglie, è di chi ne ha bisogno, il teatro sono le persone che lo frequentano, che lo vivono, che lo amano.

“Il teatro è uno squalo, vive finché si muove” (Riccardo Ventrella, parafrasando “Io e Annie”).

Tommaso Chimenti

12/03/2020

Scene di violenza coniugale: il femminicidio a teatro

TORINO – Nel 2018 le donne vittime di femminicidio in Italia sono state 142 (dati Eures). Dal 2000 ad oggi, in questi venti anni, oltre 3200: un massacro, una strage, un'ecatombe, un disastro, un martirio, un attentato. Non va certo meglio in Europa: nel 2016 l'Italia registrava un tasso di omicidi con donne vittime pari a 0.5 ogni 100.000 persone. Uno dei livelli più bassi, e non è che ci sia da festeggiare, un amaro primato: la GB arrivava a 0.9, la Francia a 1, la Germania a 1.1. Non c'è da gioire. La cronaca, ogni giorno, ci riporta alla cruda realtà, come uno schiaffo, da Nord a Sud, tocca tutti i ceti sociali. E' per questo che il tema, spinoso e scivoloso (si può cadere nel banale come nel cronachistico) va affrontato con delicatezza. In “Scene di violenza coniugale” (prod. Teatro Stabile di Torino, Teatro di Dioniso, Pav) molte inesattezze, dimenticanze, superficialità hanno intaccato la visione, indebolito l'argomento, non centrato il focus. Mancanze a partire dal testo di Gerard Watkins (traduzione di Monica Capuani) attore e drammaturgo inglese naturalizzato francese. Tanti i dubbi e le incertezze che abbiamo incontrato. A partire dal titolo: quel “coniugale”  visto che le due coppie in questione, una di giovani scalcinati (ventenni?), l'altra di adulti (quarantenni?) non sono sposate. Scricchiolamenti, fraintendimenti.

visto che le due coppie in questione, una di giovani scalcinati (ventenni?), l'altra di adulti (quarantenni?) non sono sposate. Scricchiolamenti, fraintendimenti.

Siamo a pochi passi dal Teatro Carignano, aspettiamo fuori da un elegante portone di un elegante palazzo nel centro elegante di Torino: vengono a prenderci come invitati ad un ballo, ad una festa, ad un ricevimento. La sala (solo per quaranta spettatori alla volta) sembra essere fuori rotta rispetto alle parole del testo che ci porta nel 14esimo arrondissement (a proposito, la traduzione poteva cercare una trasposizione in una metropoli non meglio identificata del nostro Paese, dire “siamo nel quattordicesimo” confonde, allontana), una sala formale di stucchi dorati, specchi,  caminetti e parquet: sembra di stare alla corte di Luigi XIV e non in un appartamento e per giunta di periferia. Già la location spiazza, destabilizza, non trova appigli né corrispondenze, lascia sospesi, interdetti.

caminetti e parquet: sembra di stare alla corte di Luigi XIV e non in un appartamento e per giunta di periferia. Già la location spiazza, destabilizza, non trova appigli né corrispondenze, lascia sospesi, interdetti.

Non abbiamo neanche capito perché la regista (Elena Serra) ci accompagni uno ad uno a dei posti da lei assegnati (facendosi personaggio), cercando il migliore per ogni persona del pubblico, come se questo avesse un fine cosa che poi, con lo scorrimento della piece, notiamo e comprendiamo che non ne ha alcuno. Perché questa pantomima, che necessariamente avrebbe dovuto implicare una conseguenza un effetto di tale scelta? Misteri.

I quattro attori (Roberto Corradino esperto, Clio Cipolletta interessante nel suo fare ansiogeno, Aron Tewelde combattivo, Annamaria Troisi accurata, bravi ed impegnati ma dai decibel troppo forzati, sempre sopra le righe, dalla recitazione eccessiva, affettata ed esagerata se non proprio esasperata anche quando non servirebbe) dialogano cercando una sponda nel pubblico, raccontando alla platea, occhi negli occhi, ed anche questo fa uscire dal pathos del momento, toglie dall'immersione dello spettatore dentro la storia che si sta sviluppando sul palco: appare una recita, qualcosa che sa di finzione, di replica, l'hic e il nunc si perdono tra sguardi complici, alla ricerca di una relazione visiva che fa perdere potenza alle parole dette; in qualche modo “ci si crede” meno, si esce dal patto sottaciuto e intimo tra attori e pubblico.  Interessante è il ping pong emotivo tra le due coppie che, nella stessa stanza, con entrate ed uscite angoscianti (il crash in audio tra una scena e l'altra è didascalico), si intescambiano vivendo situazioni simili in ambiti spaziali e temporali differenti.

Interessante è il ping pong emotivo tra le due coppie che, nella stessa stanza, con entrate ed uscite angoscianti (il crash in audio tra una scena e l'altra è didascalico), si intescambiano vivendo situazioni simili in ambiti spaziali e temporali differenti.

Altro misunderstanding è l'incrocio tra le due coppie, la malandata e scalcagnata giovane e la borghese matura, che visitano lo stesso appartamento, gigantesco ma periferico appunto, incontrandosi e proponendo entrambi, quindi punto di scontro e frizione tra le due fazioni, la documentazione per accaparrarselo. Ulteriore cortocircuito è il fatto che la casa da affittare possa essere motivo di contesa sia di uno spacciatore-malavitoso di borgata, vestito malandato con una tuta da ginnastica, che di un fotografo-imprenditore, si cambia più volte d'abito con camicie alla moda, elemento che ci fa capire che ha disponibilità economiche. Ma non è tutto: le due coppie si incontrano nell'unione delle ascisse di tempo e spazio, nello stesso luogo fisico, con la regista che, dopo aver accompagnato gli spettatori alla loro seduta diventa agente immobiliare, senza che questo momento, che appare centrale e cardine per lo sviluppo della narrazione successiva, abbia alcuna conseguenza, non muti assolutamente alcuna vicenda o azione nella seconda parte. Ogni oggetto, ogni azione proposta in ogni quadro dovrebbe avere, a cascata, delle ripercussioni all'interno della scena stessa altrimenti sono inutili e fuorviano lo spettatore verso elementi futili e superflui. Ed ancora un perché: perché la nostra Caronte o Virgilio, la regista che diviene anche agente immobiliare, si presenta con una piccola pancia da donna incinta di qualche mese, senza che questo elemento, anch'esso visivamente molto potente, perché implica altre riflessioni, porti alcun stravolgimento, nessuna idea, nessun risvolto? Scene messe lì, che se ne vanno come sono arrivate, come parentesi senza alcun nesso o senso pregnante.

La  questione più antipatica invece deriva proprio dalla drammaturgia comunque caotica e confusionaria: sembra che Watkins non abbia molto rispetto per la figura femminile da una parte e dall'altra quasi giustifichi certi atteggiamenti deviati maschili. Tratteggia la donna della coppia più esperta come una instabile, con due figli da altrettanti uomini (bambini che non vivono sotto il suo stesso tetto), sempre alterata e fuori misura mentre, all'interno della coppia più giovane, disegna il ragazzo come un “drogato” quindi come se lo scusasse e lo discolpasse delle sue azioni perché, appunto, alterato dall'uso di sostanze e psicotico: la violenza diventa posticcia, manierata.

questione più antipatica invece deriva proprio dalla drammaturgia comunque caotica e confusionaria: sembra che Watkins non abbia molto rispetto per la figura femminile da una parte e dall'altra quasi giustifichi certi atteggiamenti deviati maschili. Tratteggia la donna della coppia più esperta come una instabile, con due figli da altrettanti uomini (bambini che non vivono sotto il suo stesso tetto), sempre alterata e fuori misura mentre, all'interno della coppia più giovane, disegna il ragazzo come un “drogato” quindi come se lo scusasse e lo discolpasse delle sue azioni perché, appunto, alterato dall'uso di sostanze e psicotico: la violenza diventa posticcia, manierata.

Questi sono casi limite, certamente non riesce a fotografare la realtà, la “normalità” delle violenze domestiche subite da migliaia di donne quotidianamente. Tutto questo fino alla confessione finale, al messaggio conclusivo delle due donne (vengono fuori altri elementi come un “ferro da calza infilato in un orecchio” e degli “scarafaggi”: cosa c'entra buttare sul piatto altri cip lanciati senza analisi?) che sa molto di ramanzina, di rimprovero, di sgridata. Fintamente emotivo, tanto che risulta freddo e asettico. E' la deriva del teatro “civile”: non basta parlare di argomenti toccanti per riuscire a toccare gli spettatori e le loro menti, non basta parlare di femminicidio per fare un buon servizio alla società; a teatro ci vuole altro.

Tommaso Chimenti 22/01/2020

Foto: Manuela Giusto e Ruggero Lerda

Il pane delle Ariette e il petrolio delle Albe

MONTEVEGLIO – Pane, Petrolio e Pasolini, inevitabilmente PPP. Da lì non si scappa, da lì non si può fuggire, da lì tutto nasce, tutto torna, tutto muore, tutto resuscita. Il teatro riesce ad unire l’Emilia e la Romagna e gruppi storici come le Ariette, il pane, la terra, il rurale, e le Albe, Ravenna con le sue raffinerie e le piattaforme, le ciminiere e i suoi fumi velenosi. A ferro di cavallo, nel deposito degli attrezzi, qua tra Bologna e Modena guardando Zocca e la Valsamoggia, dopo le repliche romagnole, siamo immersi in una seduta spiritica, di quelle nelle quali, senza nostalgia, si rievocano fatti e situazioni passate ed andate per capire meglio, spiegarselo, il proprio presente. È un’accettazione di ciò che è stato, senz’acredine, senz’astio, senz’odio. È un incontro tra tempi diversi, che poi il tempo, si sa, non è progressivo ma subisce accelerazioni e frenate brusche, è un elastico che adesso si piega e ora si allunga.

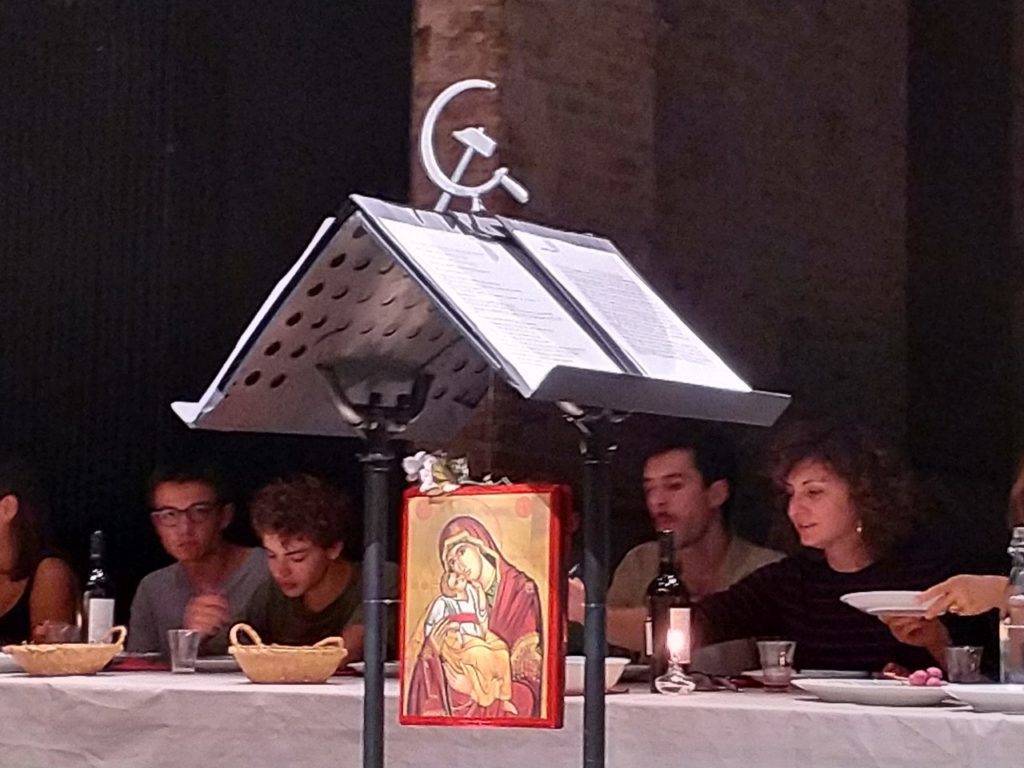

La cucina è al centro per questo nuovo lavoro, il primo condiviso con un’altra compagnia, o, come in questo caso, con un membro storico di un altro gruppo storico (Luigi Dadina): nella definizione-titolo-didascalia “Pane e Petrolio” c’è tutto, è una fotografia perfetta, non manca niente, è un affresco magnetico e immediatamente riconoscibile e comprensibile. Quaranta persone a replica per questa ennesima cena rituale, questa preghiera laica, questa cerimonia religiosamente atea di condivisione, di passaggi, di scambi. Le tre Ariette più Dadina formano un quadrilatero di racconti che si perdono  nelle loro autobiografie, momenti e parole d’infanzia mentre muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie tenui che ti viene da stringerti. Non ci si sente soli, non ci si sente persi né perduti. Le biografie dei quattro sono lontanissime e diversissime da quelle di tutti noi ma di fondo c’è un qualcosa che ci unisce: c’è la crescita, c’è un mondo che si rimpicciolisce mentre noi cresciamo prima ed invecchiamo dopo, c’è il cambiamento, c’è il tempo che tutto trafuga, modella, cesella, toglie, morde, mangia, storpia. Stefano ci immerge nella sua visuale di una Bologna stretta tra un vivaio e il cimitero, il padre salumiere e comunista come il nonno, la mamma pia.

nelle loro autobiografie, momenti e parole d’infanzia mentre muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie tenui che ti viene da stringerti. Non ci si sente soli, non ci si sente persi né perduti. Le biografie dei quattro sono lontanissime e diversissime da quelle di tutti noi ma di fondo c’è un qualcosa che ci unisce: c’è la crescita, c’è un mondo che si rimpicciolisce mentre noi cresciamo prima ed invecchiamo dopo, c’è il cambiamento, c’è il tempo che tutto trafuga, modella, cesella, toglie, morde, mangia, storpia. Stefano ci immerge nella sua visuale di una Bologna stretta tra un vivaio e il cimitero, il padre salumiere e comunista come il nonno, la mamma pia.

Le loro biografie si muovono, scorrazzano e aleggiano in quest’arena rettangolare creata all’interno dei tavoli mentre Pasolini è un leggio fermo e statico al centro assieme ad un’edicola votiva, una Madonna ingenua e fiori rossi. Un’Ave Maria (arriveranno anche Battisti e “Il mondo” di Jimmy Fontana) riecheggia a più riprese scandendo le parti dello spettacolo, i gradini più dolorosi, sottolineando i  passaggi di consegna. Vedi le Ariette e pensi che sia sempre lo stesso spettacolo, sempre lo stesso format e, in qualche modo, sai già cosa aspettarti. Poi, una volta davanti al loro universo dolce e intenso, ti trovi gentilmente travolto dalle loro parole che parlano di campagna e animali, di genitori e ricordi minimi che qui esplodono e riverberano con i nostri e vanno a braccetto con le nostre vite, trovano rifugio e diritto di cittadinanza e ci estrapolano pezzi nascosti dentro, cose che volevamo seppellire, parti che non volevamo raccontarci né riesumare.

passaggi di consegna. Vedi le Ariette e pensi che sia sempre lo stesso spettacolo, sempre lo stesso format e, in qualche modo, sai già cosa aspettarti. Poi, una volta davanti al loro universo dolce e intenso, ti trovi gentilmente travolto dalle loro parole che parlano di campagna e animali, di genitori e ricordi minimi che qui esplodono e riverberano con i nostri e vanno a braccetto con le nostre vite, trovano rifugio e diritto di cittadinanza e ci estrapolano pezzi nascosti dentro, cose che volevamo seppellire, parti che non volevamo raccontarci né riesumare.

Il loro tirare la pasta (alla fine mangeremo dei tortelli di farina di castagne, triangolari come fanno a Ravenna) è un tirare le fila, un rimettere insieme esperienze e tempi, miscelare tutto in un’unica pasta perché siamo tutti, attori e spettatori, nella stessa pasta, della stessa pasta, facciamo parte indissolubilmente del medesimo magma, ci muoviamo, volenti o nolenti, tutti insieme: nessuno si salva da solo. I gesti sono arcaici, di una bellezza limpida, pura, eterna, pacifica e pacificata, sacri, da contemplare nella giusta lentezza, come quando Stefano e Maurizio spadellano sembrano chierichetti che spargono l’incenso in una navata.

Che cos’è il teatro se non condivisione? Luigi ci apre le porte della sua famiglia fatta di lavoro, di fatica, di sudare. Le donne di casa fumavano e bevevano caffè, il padre operaio-paracadutista; Paola ci spiega di sua madre intenta e occupata nella pulizia della casa e suo padre Tommaso. E ci fanno entrare nei loro meandri più profondi e sinceri mentre tagliano il pane e ognuno si sente a casa propria, tra i propri cari, immerso nei propri sogni.  Nel momento dei “dialoghi impossibili” di Luigi con la madre e di Paola con il padre ci sono le parole che non sono riusciti a dirsi (ognuno di noi ha chilometri di dialoghi che avrebbe voluto fare ma che sono rimasti inghiottiti, abortiti nell’esofago, deglutiti tra rabbia e lacrime), tutto il non detto sedimentato e raggrumato che è diventato pietra, mattone, muro. Maurizio ci porta alla sua pompa di benzina, il fratellino morto, lui che diventa “il sopravvissuto”. Tutto è delicato e violento, docile e brusco, mite e brutale. La forma è rasserenata, il contenuto spesso ancestrale, di sopraffazioni e poca giustizia. È stato un ritrovarsi antico e un sempre nuovo abbraccio. È importante il loro lavoro, è

Nel momento dei “dialoghi impossibili” di Luigi con la madre e di Paola con il padre ci sono le parole che non sono riusciti a dirsi (ognuno di noi ha chilometri di dialoghi che avrebbe voluto fare ma che sono rimasti inghiottiti, abortiti nell’esofago, deglutiti tra rabbia e lacrime), tutto il non detto sedimentato e raggrumato che è diventato pietra, mattone, muro. Maurizio ci porta alla sua pompa di benzina, il fratellino morto, lui che diventa “il sopravvissuto”. Tutto è delicato e violento, docile e brusco, mite e brutale. La forma è rasserenata, il contenuto spesso ancestrale, di sopraffazioni e poca giustizia. È stato un ritrovarsi antico e un sempre nuovo abbraccio. È importante il loro lavoro, è  importante che ci siano, è importante essere qua. È sempre un gran bel viaggio su chi siamo, su dove viviamo. Menomale che le Ariette ci sono. Se non li avete mai visti è l’ora di venire a trovarli per trovarvi, se li avete già visti tornare è sempre un nuovo inizio. È una veglia, aspettando l’ombra dell’alba di domani. “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’avere amato, non l’aver conosciuto”, sta tutto qui.

importante che ci siano, è importante essere qua. È sempre un gran bel viaggio su chi siamo, su dove viviamo. Menomale che le Ariette ci sono. Se non li avete mai visti è l’ora di venire a trovarli per trovarvi, se li avete già visti tornare è sempre un nuovo inizio. È una veglia, aspettando l’ombra dell’alba di domani. “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’avere amato, non l’aver conosciuto”, sta tutto qui.

Tommaso Chimenti 02/11/2019

Una bella edizione di Inequilibrio: Sarteanesi-Bosi, Vico Quarto Mazzini e Babilonia, un teatro che non indugia

CASTIGLIONCELLO – Il Castello Pasquini rimane sempre baluardo, sta imperioso sulla collina con i merli a creare ombre, a prendere il vento, con il dragone di rame sull'angolo a scandagliare il mare. La sera una grande proiezione illumina con scritte e logo il lato b della struttura finto medievale e dalla pineta la visione è estiva, festivaliera, frizzante e nostalgica insieme. Rimane nell'aria quella polvere di stelle di non-detto, ai margini di un bosco da favola dove perdersi tra rami e siepi, dove pungersi, dove diventare grandi. Il clima è sereno, e non parlo di quello meteorologico, l'atmosfera pacata: una delle più belle edizioni degli ultimi anni di “Inequilibrio” (ancora per la direzione della ditta Fumarola-Masi), più matura, con artisti consolidati, scelte curate, grande attenzione, molte proposte quotidiane, parole di senso. Le ore passano placide a Castiglioncello tra un tuffo dal cemento e una passeggiata lungo mare, tra le bancarelle di libri scontati, qualche pittore che tratteggia la sua tela, un gelato rischiaratore, le panchine che gettano l'occhio agli scogli, qualche vela che solca i riflessi al largo. C'è un'aria d'antan che non stona affatto, basta coglierla, accoglierla, respirarla nei passi attenuati, in questo andamento lento che ci spinge, assolati, qui dove tutto scorre uguale a se stesso, dove la sua ricchezza sta proprio in questo immobilismo che rassicura, che ristora, che conforta.

Lentezza e stallo, cappa e indolenza che abbiamo riscontrato nel toccante “Bella Bestia” (prod. Officine della Cultura, sostegno di Armunia e Kilowatt) dove, fin dal titolo, si gioca ossimoricamente tra due caratteri che tentano di affossarsi a vicenda, già sprofondati nelle loro grame vicende personali senza trovare un appiglio per salvarsi, una mano alla quale aggrapparsi per tornare a boccheggiare in superficie. Due attrici (cariche, dense, riescono a toccare gli organi interni in un'altalena di up & down) che si incastrano alla perfezione, Francesca Sarteanesi, che fa della freddezza diretta uno stile che taglia a fette la scena, e Luisa Bosi, cinicamente tenace, pugnace che va dritta al punto. Donne con la d maiuscola. Dentro questo interno cupo, pare un inverno del nostro scontento, e ovattato in un cotone doloroso e dolorante, grondante miserie e recriminazioni, escluse, emarginate o autorecluse, l'ansia e il malessere la fanno da padrone autoalimentando le paure dell'una e la sfrontata verità schiaffata in faccia dell'altra.

Hanno talmente tanti timori che lì dentro, almeno lì dentro, loro sconfitta e unico recinto dove poter essere libere, possono sfogarsi per rimanere ancorate, senza possibilità di redenzione o vendetta o rilancio o reazione, alle se stesse che conoscono, nella sofferenza accertata, nel disagio conclamato, assediate da statue di dobermann (ad ogni buio aumentano, quasi fosse la sequenza di Fibonacci) che, impassibili, le guardano, non sapendo se sono lì per proteggerle oppure per non farle uscire dal loro guscio che magistralmente si sono costruite a forza di fango e silenzi, di attese e treni perduti. Da un lato un male depressivo a confronto, in contrasto con un male inequivocabile dettato da cartelle cliniche e radiografie:  qual è il più forte, il più vero, il più compassionevole? Quale quello che realmente ha più diritto di cittadinanza e di espressione? I giochi dell'immedesimazione dell'una per esorcizzare scene e personaggi della vita dell'altra sono al tempo stesso spassosi e lancinanti. Due interpreti beckettiane (hanno abiti a fiori ma appassiti; ci ha ricordato i testi di Armando Pirozzi) con inserti reali di chat vocali esilaranti e ridicole che ci portano sul terreno di che cosa cerchiamo nelle nostre solitudini fatte di tastiere e di sesso come antidoto all'infelicità. Il comico del tragico, il dramma del sorriso inopportuno: “Io ho un tumore”, “Io invece ho una cena” si lanciano. Siamo tutti troppo tesi ad ascoltarci che non sentiamo più gli altri: “Non è una questione di tempo. E' una questione di tempo perso”. L'indifferenza disperata le ha frastornate, irrigidite, trasformate, colpite, inginocchiate; la triste e cruda verità sbattuta come uno schiaffo può essere antidoto o annientamento: la bestia, fintamente bella solo quando ti assuefai al suo morso, è sempre lì in agguato: teatro che scuote.

qual è il più forte, il più vero, il più compassionevole? Quale quello che realmente ha più diritto di cittadinanza e di espressione? I giochi dell'immedesimazione dell'una per esorcizzare scene e personaggi della vita dell'altra sono al tempo stesso spassosi e lancinanti. Due interpreti beckettiane (hanno abiti a fiori ma appassiti; ci ha ricordato i testi di Armando Pirozzi) con inserti reali di chat vocali esilaranti e ridicole che ci portano sul terreno di che cosa cerchiamo nelle nostre solitudini fatte di tastiere e di sesso come antidoto all'infelicità. Il comico del tragico, il dramma del sorriso inopportuno: “Io ho un tumore”, “Io invece ho una cena” si lanciano. Siamo tutti troppo tesi ad ascoltarci che non sentiamo più gli altri: “Non è una questione di tempo. E' una questione di tempo perso”. L'indifferenza disperata le ha frastornate, irrigidite, trasformate, colpite, inginocchiate; la triste e cruda verità sbattuta come uno schiaffo può essere antidoto o annientamento: la bestia, fintamente bella solo quando ti assuefai al suo morso, è sempre lì in agguato: teatro che scuote.

Se l'insoddisfazione prende alla gola come ossigeno che manca forse non è il caso di cambiare situazione o città o Stato ma proprio pianeta, anche se, nella maggior parte dei casi i guai continuano a (in)seguirci perché ce li portiamo dentro come ferite o cicatrici.  La soluzione, fallace ed errata, potrebbe essere “Vieni su Marte” (prod. VQM, Gli Scarti, sostegno Officina Teatro, Kilowatt, Asini Bardasci, 20Chiavi, Mibact, Siae), un invito per cercare quel cambiamento che non è stato possibile affrontare nella nostra esistenza terrena e dove abbiamo finora fallito sul globo terracqueo forse sarà possibile centrare l'obbiettivo della conquista della felicità sopra un altro corpo celeste. L'idea, magistralmente teatralmente messa in scena dai Vico Quarto Mazzini (lontani dal non fortunato “Little Europa”), parte dal progetto reale di costruire una colonia permanente su Marte. Chi voleva poteva spedire un video di presentazione ed elencare le sue qualità, propensioni e ambizioni per essere scelti per andare a vivere e procreare sul pianeta rosso. Arrivarono oltre 200 mila candidature che intermezzano la narrazione dei VQM fatta di quadri tanto angoscianti quanto grotteschi, tanto divertenti quanto iperbolici, quadri dove Michele Altamura e Gabriele Paolocà, straordinari interpreti con grinta da vendere, dietro un velatino angosciante, si trasformano in psichiatra

La soluzione, fallace ed errata, potrebbe essere “Vieni su Marte” (prod. VQM, Gli Scarti, sostegno Officina Teatro, Kilowatt, Asini Bardasci, 20Chiavi, Mibact, Siae), un invito per cercare quel cambiamento che non è stato possibile affrontare nella nostra esistenza terrena e dove abbiamo finora fallito sul globo terracqueo forse sarà possibile centrare l'obbiettivo della conquista della felicità sopra un altro corpo celeste. L'idea, magistralmente teatralmente messa in scena dai Vico Quarto Mazzini (lontani dal non fortunato “Little Europa”), parte dal progetto reale di costruire una colonia permanente su Marte. Chi voleva poteva spedire un video di presentazione ed elencare le sue qualità, propensioni e ambizioni per essere scelti per andare a vivere e procreare sul pianeta rosso. Arrivarono oltre 200 mila candidature che intermezzano la narrazione dei VQM fatta di quadri tanto angoscianti quanto grotteschi, tanto divertenti quanto iperbolici, quadri dove Michele Altamura e Gabriele Paolocà, straordinari interpreti con grinta da vendere, dietro un velatino angosciante, si trasformano in psichiatra  napoletano e concreto e marziano dolcissimo, aulico e poetico “dipingendo stelle”, in due bifolchi razzisti, in un professore precario mandato ad insegnare ai figli dei muratori che stanno costruendo come forsennati case ed edifici per la colonizzazione di Marte. La voglia di fuga declinata in più sfaccettate versioni, uno spettacolo necessario per capirci meglio, per frugare la nostra paura della morte, per scovare il nostro germe che ci fa pensare al passato per migliorare il nostro futuro non riuscendo a vivere serenamente il presente con la costante spada di Damocle sul collo della fine, più o meno imminente: teatro di qualità.

napoletano e concreto e marziano dolcissimo, aulico e poetico “dipingendo stelle”, in due bifolchi razzisti, in un professore precario mandato ad insegnare ai figli dei muratori che stanno costruendo come forsennati case ed edifici per la colonizzazione di Marte. La voglia di fuga declinata in più sfaccettate versioni, uno spettacolo necessario per capirci meglio, per frugare la nostra paura della morte, per scovare il nostro germe che ci fa pensare al passato per migliorare il nostro futuro non riuscendo a vivere serenamente il presente con la costante spada di Damocle sul collo della fine, più o meno imminente: teatro di qualità.

E dopo la disperazione e l'insoddisfazione ecco l'incomprensione eclatante e abbagliante nel confronto genitori-figli che esplode in tutta la sua violenza nel “Padre nostro” (prod. Babilonia, Corte Ospitale, Operaestate Veneto) dei Babilonia Teatri andato in scena in mezzo agli scogli alle prime luci del giorno tra pozzanghere di lacrime create dal mare dove poter annegare, rocce appuntite  come dialoghi incandescenti, scene tattili di corpi che si cercano, si tengono, si spingono, si scontrano senza incontro, si hanno, si mangiano, si mordono, si muovono come astronauti in punta di piedi su questo paesaggio lunare tagliente come fossero massi frastagliati lavici. Due adolescenti e un padre (anche Mario Perrotta si è soffermato sulla figura nel suo ultimo “In nome del padre”) duro, reazionario, urlante indicazioni e ordini e doveri e obblighi senza empatia, autoritario, dittatoriale, soldatesco, militaresco, manesco, contro (la madre grande assente, neanche nominata). Una visione del genitore maschio un po' datata, vecchio stampo quando oggi i padri sono dimessi, attenti al politicamente corretto, impantanati se dover dare un'educazione fatta anche di rifiuti e no decisi o dire sempre di sì. Cos'è rimasto del padre in tempi di inseminazione artificiale, di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, di uteri in affitto e di genitore 1 e genitore 2?

come dialoghi incandescenti, scene tattili di corpi che si cercano, si tengono, si spingono, si scontrano senza incontro, si hanno, si mangiano, si mordono, si muovono come astronauti in punta di piedi su questo paesaggio lunare tagliente come fossero massi frastagliati lavici. Due adolescenti e un padre (anche Mario Perrotta si è soffermato sulla figura nel suo ultimo “In nome del padre”) duro, reazionario, urlante indicazioni e ordini e doveri e obblighi senza empatia, autoritario, dittatoriale, soldatesco, militaresco, manesco, contro (la madre grande assente, neanche nominata). Una visione del genitore maschio un po' datata, vecchio stampo quando oggi i padri sono dimessi, attenti al politicamente corretto, impantanati se dover dare un'educazione fatta anche di rifiuti e no decisi o dire sempre di sì. Cos'è rimasto del padre in tempi di inseminazione artificiale, di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, di uteri in affitto e di genitore 1 e genitore 2?

Stavolta i Babilonia, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, non sono in scena: hanno scelto invece un padre con i suoi due figli, Maurizio, Olga e Zeno  Bercini in un saliscendi di emozioni, una liturgia laica di carezze e mano pesante, di battesimo quasi ad annegare fino alla spoliazione da parte dei figli del padre che rimane come un verme sulla riva ormai depotenziato e fragile, annientato come uno straccio mentre Tom Waits gracchia e raschia. Un padre di quelli che non ce ne sono più, con sigaro, birra e fucile, una fotografia di qualche decennio e generazione fa dedito alle percosse e alle botte, condito con zero dialogo. I figli che uccidono, metaforicamente, il padre puntandogli addosso carabine giocattolo, vomitandogli addosso disprezzo e astio, vendetta e punizioni in una vera e propria esecuzione da Safari. E' un j'accuse arrabbiato, un processo, “Caro padre ti scrivo, così mi distraggo un po'”, una lettera d'addio, un funerale quando, ormai indebolito nel corpo e nella mente, gli mettono il pigiama d'ordinanza da ospizio e, forse perdonandolo nel passaggio di consegne, lo invitano a fare il grande balzo, un tuffo nel blu dipinto di blu, perché il dolore della perdita azzera il passato: teatro di forte impatto.

Bercini in un saliscendi di emozioni, una liturgia laica di carezze e mano pesante, di battesimo quasi ad annegare fino alla spoliazione da parte dei figli del padre che rimane come un verme sulla riva ormai depotenziato e fragile, annientato come uno straccio mentre Tom Waits gracchia e raschia. Un padre di quelli che non ce ne sono più, con sigaro, birra e fucile, una fotografia di qualche decennio e generazione fa dedito alle percosse e alle botte, condito con zero dialogo. I figli che uccidono, metaforicamente, il padre puntandogli addosso carabine giocattolo, vomitandogli addosso disprezzo e astio, vendetta e punizioni in una vera e propria esecuzione da Safari. E' un j'accuse arrabbiato, un processo, “Caro padre ti scrivo, così mi distraggo un po'”, una lettera d'addio, un funerale quando, ormai indebolito nel corpo e nella mente, gli mettono il pigiama d'ordinanza da ospizio e, forse perdonandolo nel passaggio di consegne, lo invitano a fare il grande balzo, un tuffo nel blu dipinto di blu, perché il dolore della perdita azzera il passato: teatro di forte impatto.

Infine non possiamo non citare un attore che ci ha mosso, spostato e sollecitato, Eugenio Mastrandrea, visto nelle vesti della nobildonna nella “Contessa tra i sessi” tratto da Palazzeschi in un ruolo pieno di charme e tensione in versione Conchita Wurst pasoliniana, che ci ha ricordato la lucidità e la consapevolezza di Luca Marinelli: una grande presenza scenica. Castiglioncello vale sempre, ancora, una messa.

Tommaso Chimenti 10/07/2019

Foto "Bella Bestia" e "Padre nostro": Antonio Ficai;

Foto "Vieni su Marte": Francesco Tassara

"Primavera dei Teatri": trionfano La Classe, Divina Mania, Koreja e Stivalaccio

CASTROVILLARI – Non è un caso se il festival “Primavera dei Teatri” termina la sua corsa ogni anno il 2 giugno, data simbolica, Festa della Repubblica, unione ideale di tutto lo Stivale tricolore, momento alto anche per l'intero movimento teatrale nostrano. A Castrovillari, in questo spicchio di Calabria che guarda la Basilicata ed è equidistante dal Mar Tirreno come dallo Ionio, dove l'odore di salmastro è lontano mentre sono molto più pregnanti e pressanti gli aromi della montagna, il Pollino che attira sempre nuvole gravide e scure, il teatro ha cambiato l'intorno, il paese che in questa settimana, a cavallo tra fine maggio e inizio giugno, si raccoglie e sgomita per seguire i tre spettacoli al giorno, le performance, i laboratori, le conferenze che il gruppo Scena Verticale ogni anno, con attenzione, mette in piedi. Venti anni. Due grandi ics campeggiano sul manifesto del 2019 con un funambolo in equilibrio a districarsi tra la caduta e la corda. La ics, la croce che ci riporta anche alle Elezioni Europee che proprio in quei giorni sono andate in scena. La pioggia è stata sicuramente una delle protagoniste meno attese e mal volute ma non ha rovinato i piani. Il Fuoco di Bacco, la pasta piccante cotta nel vino rosso, servita da Nicola e Pasquale all'Osteria della Torre Infame davanti al Castello Aragonese, anche quest'anno è stata citata, ringraziata, elogiata,  ricordata, fotografata, divenendo un simbolo stretto a doppio filo al Festival della Triade, Settimio Pisano-Dario De Luca (che debuttava a Cosenza sulle rive del fiume in un progetto speciale site specific che sarà presente anche al Napoli Italia)-Saverio La Ruina, grandi professionisti e grandi persone. Elezioni Europee che qui hanno avuto il loro riflesso nei testi, due catalani e uno tedesco, collegati al bellissimo progetto Fabulamundi che Primavera accoglie da un paio d'anni: prendere testi di autori del Vecchio Continente e farli dialogare con giovani compagnie emergenti calabresi; un interessante modo di mischiare le carte, far esplodere energie, rompere gli schemi e vedere come nuovi germi e virus riescano a crescere, espandersi, fiorire.

ricordata, fotografata, divenendo un simbolo stretto a doppio filo al Festival della Triade, Settimio Pisano-Dario De Luca (che debuttava a Cosenza sulle rive del fiume in un progetto speciale site specific che sarà presente anche al Napoli Italia)-Saverio La Ruina, grandi professionisti e grandi persone. Elezioni Europee che qui hanno avuto il loro riflesso nei testi, due catalani e uno tedesco, collegati al bellissimo progetto Fabulamundi che Primavera accoglie da un paio d'anni: prendere testi di autori del Vecchio Continente e farli dialogare con giovani compagnie emergenti calabresi; un interessante modo di mischiare le carte, far esplodere energie, rompere gli schemi e vedere come nuovi germi e virus riescano a crescere, espandersi, fiorire.

Ci hanno  colpito le maschere di “Semi” di Stivalaccio Teatro, i puppets della premiata “La Classe”, l'ironia grottesca dei sette quadri di “Contro la Libertà” della compagnia Divina Mania, la scena e la crudeltà de “La ragione del terrore” dei Koreja. Dopo la loro cavalcata-maratona tutta agita dentro le pieghe della Commedia dell'Arte, i veneti Stivalaccio utilizzano le maschere, uscendo dai testi della tradizione, e indagando la contemporaneità, l'ambientalismo (sarebbe certamente piaciuto anche a Greta) e l'ecologismo mischiati con quella sana follia che li caratterizza. All'interno della Banca dei Semi in Norvegia (luogo reale dove effettivamente sono conservati decine di migliaia di semi di piante) due soldati, nel classico scontro tra efficiente e stolto, ruoli che si ribaltano inevitabilmente, sono messi sotto attacco da terroristi. Il tema è alto e le finestre aperte sono molteplici come l'idea di futuro e di evoluzione della specie che semioticamente (appunto) la parola “semi” contiene: il seme che può essere quello vegetale come quello dell'uomo funzionale per la procreazione. Tra un colonnello dal sapor garibaldino, una recluta cialtrona, echi di Isis e Pussy Riot, spot alla Pulp Fiction, “Semi” è una girandola leggera e onesta di divertimento con più di un rimando alla politica sotto una coltre di risate, di baruffe chiozzotte dove spicca anche un mix tra Mara Venier e Barbara D'Urso, il vero luogo ormai dove si fanno i processi, dove si direziona il pubblico, dove si espongono teorie e dove, purtroppo, si allevano adepti istupiditi da tanta propaganda spacciata per intrattenimento. Un salto di qualità per Stivalaccio.

colpito le maschere di “Semi” di Stivalaccio Teatro, i puppets della premiata “La Classe”, l'ironia grottesca dei sette quadri di “Contro la Libertà” della compagnia Divina Mania, la scena e la crudeltà de “La ragione del terrore” dei Koreja. Dopo la loro cavalcata-maratona tutta agita dentro le pieghe della Commedia dell'Arte, i veneti Stivalaccio utilizzano le maschere, uscendo dai testi della tradizione, e indagando la contemporaneità, l'ambientalismo (sarebbe certamente piaciuto anche a Greta) e l'ecologismo mischiati con quella sana follia che li caratterizza. All'interno della Banca dei Semi in Norvegia (luogo reale dove effettivamente sono conservati decine di migliaia di semi di piante) due soldati, nel classico scontro tra efficiente e stolto, ruoli che si ribaltano inevitabilmente, sono messi sotto attacco da terroristi. Il tema è alto e le finestre aperte sono molteplici come l'idea di futuro e di evoluzione della specie che semioticamente (appunto) la parola “semi” contiene: il seme che può essere quello vegetale come quello dell'uomo funzionale per la procreazione. Tra un colonnello dal sapor garibaldino, una recluta cialtrona, echi di Isis e Pussy Riot, spot alla Pulp Fiction, “Semi” è una girandola leggera e onesta di divertimento con più di un rimando alla politica sotto una coltre di risate, di baruffe chiozzotte dove spicca anche un mix tra Mara Venier e Barbara D'Urso, il vero luogo ormai dove si fanno i processi, dove si direziona il pubblico, dove si espongono teorie e dove, purtroppo, si allevano adepti istupiditi da tanta propaganda spacciata per intrattenimento. Un salto di qualità per Stivalaccio.

Non era affatto semplice trasformare il testo di Esteve Soler, “Contro la Libertà”, suddiviso in sette scene, una drammaturgia che si prestava più facilmente per una versione cinematografica (che l'autore catalano ha effettivamente realizzato proprio quest'anno) che per un passaggio teatrale. Invece Mauro Lamanna, Gianmarco Saurino e Elena Ferrantini (giovani, carini e molto occupati), i tre giovani attori di Divina Mania, hanno ampiamente superato le aspettative e conquistato tutti. Sette differenti quadri spostati in una società distopica non così lontana dalla nostra attuale, un testo duro, violento, cinico, crudele, drammatico e allo stesso tempo grottesco, assurdo, sarcastico, diabolico. Hanno risolto il dilemma costruendo una struttura che riuscisse a contenere tutte e sette le situazioni, irriverenti, caustiche, tremende, una gabbia sullo sfondo (di Andrea Simonetti), una costruzione pulita, fusion, minimalista e lineare supportata con tocchi di luce eleganti (Luca Annaratone) e musiche pirotecniche e decisive (Samuele Cestola). Un testo che parte da un “contro”, quindi un movimento verso qualcosa fuori di noi, che invece ci parla e vuole insistere sulle nostre debolezze, i nostri demoni, il fascismo che alberga in ognuno di noi, anche senza accorgersene. Nel primo una madre e un figlio sono alla frontiera, lei nel Primo Mondo, lui invece è un migrante e sono collegati da un grosso cordone ombelicale, nel secondo due sposi sono all'altare pronti per il fatidico sì quando alla sposa sorgono dubbi spiazzanti, nel terzo in una situazione di guerra i soldati sono più propensi alla realtà virtuale che si agita nei loro telefonini, il quarto ha dei rimandi a Fahrenheit 451, il quinto è un colpo allo stomaco e vede protagonisti una coppia e un bambino, nel sesto c'è una ditta clandestina dentro un guardaroba e nel settimo si vendono degli appartamenti con delle presenze per qualcuno inquietanti per altri, ormai, purtroppo, normali. I nostri sette peccati capitali quotidiani.

Arrivato  qui con un grande carico di aspettative “La Classe” ha confermato la sua bontà e qualità giocando sul doppio binario, e creando la necessaria tensione emotiva (alla fine standing ovation), da una parte dei puppets, infantili e morbidi e teneri, e dall'altra con l'inserto dei racconti, in presa diretta, interviste ai ragazzi, oggi adulti, compagni di classe alle elementari della regista Fabiana Iacozzilli. E' una storia di dolore e sopraffazione, di sadismo e prevaricazioni quella che la Iacozzilli dopo oltre trent'anni riesce catarticamente a mettere in scena togliendosi un peso, respirando. Deve essere stato un trauma enorme portarselo dietro per tutti questi anni. E' una confessione, un teatro di denuncia che ci pone davanti alla questione dei “maestri”. La tesi che ne fuoriesce è che nella vita servono anche i brutti ricordi e tutto entra nel grande calderone della crescita ma soprattutto che servono i maestri che essi siano buoni o cattivi. La suora in questione, protagonista con i suoi metodi a dir poco militareschi di punizioni corporali e sevizie psicologiche, ha in qualche modo, questo si evince dalle parole della stessa regista romana, forgiato la passione per il teatro della stessa ma non solo, ha anche instillato in lei l'amore per il perfezionismo, l'alzare sempre più l'asticella, il mai accontentarsi e, dall'altro lato, la poca propensione alla maternità. La scena, banchi che si muovono in coreografie, e una lavagna, con questi pupazzi dai grandi occhi spauriti (recentemente Premio “In-box” a Siena) è già di per sé un capolavoro, così come i movimenti che gli attori-aiutanti in nero compiono danzando attorno a cartelle mignon, a penne micro, ad occhiali minuscoli.

qui con un grande carico di aspettative “La Classe” ha confermato la sua bontà e qualità giocando sul doppio binario, e creando la necessaria tensione emotiva (alla fine standing ovation), da una parte dei puppets, infantili e morbidi e teneri, e dall'altra con l'inserto dei racconti, in presa diretta, interviste ai ragazzi, oggi adulti, compagni di classe alle elementari della regista Fabiana Iacozzilli. E' una storia di dolore e sopraffazione, di sadismo e prevaricazioni quella che la Iacozzilli dopo oltre trent'anni riesce catarticamente a mettere in scena togliendosi un peso, respirando. Deve essere stato un trauma enorme portarselo dietro per tutti questi anni. E' una confessione, un teatro di denuncia che ci pone davanti alla questione dei “maestri”. La tesi che ne fuoriesce è che nella vita servono anche i brutti ricordi e tutto entra nel grande calderone della crescita ma soprattutto che servono i maestri che essi siano buoni o cattivi. La suora in questione, protagonista con i suoi metodi a dir poco militareschi di punizioni corporali e sevizie psicologiche, ha in qualche modo, questo si evince dalle parole della stessa regista romana, forgiato la passione per il teatro della stessa ma non solo, ha anche instillato in lei l'amore per il perfezionismo, l'alzare sempre più l'asticella, il mai accontentarsi e, dall'altro lato, la poca propensione alla maternità. La scena, banchi che si muovono in coreografie, e una lavagna, con questi pupazzi dai grandi occhi spauriti (recentemente Premio “In-box” a Siena) è già di per sé un capolavoro, così come i movimenti che gli attori-aiutanti in nero compiono danzando attorno a cartelle mignon, a penne micro, ad occhiali minuscoli.  Aleggia, già dal titolo, la lezione kantoriana, soprattutto quando, sul finale, la stessa regista, discende dalla platea e con qualche tocco fa scattare brividi e commozione. Il pupazzo interagisce con l'uomo cercando in lui salvezza e conforto ai colpi, alle derisioni, chiede un po' d'amore. “La classe” è, giustamente, il vero eclatante caso teatrale dell'anno.

Aleggia, già dal titolo, la lezione kantoriana, soprattutto quando, sul finale, la stessa regista, discende dalla platea e con qualche tocco fa scattare brividi e commozione. Il pupazzo interagisce con l'uomo cercando in lui salvezza e conforto ai colpi, alle derisioni, chiede un po' d'amore. “La classe” è, giustamente, il vero eclatante caso teatrale dell'anno.

Il testo di Michele Santeramo sembra scritto proprio pensando a Matera, alla capitale europea della cultura di quest'anno, con le sue grotte trasformate in spa, con la sua sofferenza di qualche decennio fa tramutata in ristoranti stellati e b&b di lusso. Partiamo dalla scena che è d'impatto, quasi fosse un'onda pronta a rompersi, gli attori surfer in equilibrio precario e noi impreparati ad accogliere la potenza della violenza trasmessa senza fine. Perché, ci dice l'autore pugliese (lo spettacolo è prodotto dai Koreja leccesi), esiste sempre una “Ragione del terrore” (regia di Salvatore Tramacere), un incipit, un prima dopo il quale tutto è andato a valanga, prendendo velocità impossibile da fermare. Dicevamo la scena  (di Bruno Soriano) è una casa colorata (ossimoro delle vicende cupe e buie), anzi uno spicchio di abitazione, quasi da elfi, da Puffi, un connubio tra Escher e De Chirico, dove tutto è storto, triangolare, da fiaba noir, una casa delle bambole montata senza le istruzioni dell'Ikea, dove tutto è in discesa pericolosa, obliqua, diagonale, squilibrato, scivoloso verso il basso, verso gli istinti più animali e infimi. Michele Cipriani dà voce (uno, assieme a “La Classe”, dei vincitori morali di Primavera: perché non istituire un premio collegato al festival?) a questo disgraziato punito dalla sorte, dalla Storia, dal corso degli eventi, senza rivalsa, senza rivincita, senza possibilità di cambiare il corso delle cose. E dicevamo anche di Matera, all'inizio di questo ragionamento; già perché gli appuntamenti lucani artistici di quest'anno si basavano tutti attorno alla parola “Vergogna” proprio perché Togliatti così aveva definito la condizione nella quale erano stati abbandonati, fino agli anni '60 inoltrati, gli abitanti di quella valle. Cipriani è carnale, sanguigno, è una palla infuocata lanciata a tutta velocità, ci mette tutto se stesso nel rendere e restituire la vita di quest'ultimo, che non può, fin dalla nascita, andare che male, senza redenzione, senza alcuna gioia, né amore né vittoria. Come la struttura è inquietante e cadente così il racconto che si fa livido, atroce, violento (la moglie, sempre silente, è Maria Rosaria Ponzetta nel suo mutismo gonfio, goffo, carico di sofferenza indicibile); e si sente tutta la povertà, la miseria, ricorda Hansel e Gretel, l'insoddisfazione, la rassegnazione, la rabbia, la morte, arriva in soccorso anche “Dogville”. Il Sud, ancora una volta, è la materia sviscerata, con perizia e cura, da Santeramo, quasi un'autopsia su un cadavere malconcio.

(di Bruno Soriano) è una casa colorata (ossimoro delle vicende cupe e buie), anzi uno spicchio di abitazione, quasi da elfi, da Puffi, un connubio tra Escher e De Chirico, dove tutto è storto, triangolare, da fiaba noir, una casa delle bambole montata senza le istruzioni dell'Ikea, dove tutto è in discesa pericolosa, obliqua, diagonale, squilibrato, scivoloso verso il basso, verso gli istinti più animali e infimi. Michele Cipriani dà voce (uno, assieme a “La Classe”, dei vincitori morali di Primavera: perché non istituire un premio collegato al festival?) a questo disgraziato punito dalla sorte, dalla Storia, dal corso degli eventi, senza rivalsa, senza rivincita, senza possibilità di cambiare il corso delle cose. E dicevamo anche di Matera, all'inizio di questo ragionamento; già perché gli appuntamenti lucani artistici di quest'anno si basavano tutti attorno alla parola “Vergogna” proprio perché Togliatti così aveva definito la condizione nella quale erano stati abbandonati, fino agli anni '60 inoltrati, gli abitanti di quella valle. Cipriani è carnale, sanguigno, è una palla infuocata lanciata a tutta velocità, ci mette tutto se stesso nel rendere e restituire la vita di quest'ultimo, che non può, fin dalla nascita, andare che male, senza redenzione, senza alcuna gioia, né amore né vittoria. Come la struttura è inquietante e cadente così il racconto che si fa livido, atroce, violento (la moglie, sempre silente, è Maria Rosaria Ponzetta nel suo mutismo gonfio, goffo, carico di sofferenza indicibile); e si sente tutta la povertà, la miseria, ricorda Hansel e Gretel, l'insoddisfazione, la rassegnazione, la rabbia, la morte, arriva in soccorso anche “Dogville”. Il Sud, ancora una volta, è la materia sviscerata, con perizia e cura, da Santeramo, quasi un'autopsia su un cadavere malconcio.

Foto di Angelo Maggio

Tommaso Chimenti 03/06/2019

"Fringe Torino": spiccano gli interpreti maschili, narrazione e qualità attoriale

TORINO – Alcune città, quando piove, possono risultare più tristi di altre. Del “Cielo su Torino che sembra muoversi al mio fianco” ce ne hanno già parlato a sufficienza i Subsonica ai tempi della fioritura dei Murazzi. Ma a Torino non ci si annoia mai: puoi respirare l'aroma di caffè nel Museo Lavazza, sentire i rombi in quello dell'Automobile, inalare la Storia con la maiuscola nel Museo Egizio, farti ispirare dal MAO dove in questo periodo scorre un'interessante abbinamento e rapporto tra Islam e l'acqua, commuoverti davanti alle fotografie sgranate dei campioni senza tempo del Grande Torino, proprio in questi giorni scoccavano i 70 anni dalla tragedia di Superga, oppure immergerti nei colori di Steve McCurry ed i suoi scatti da mondi lontani pieni di vita, di libri, di storie e di parole da leggere. Il Fringe di Torino arriva alla sua sesta edizione e si posiziona prima, quasi in un continuum tra la fine delle stagioni, del Festival delle Colline. I Fringe da noi non hanno attecchito come si pensava; dall'esperienza di quello di Edimburgo, che fa numeri e businness, molte città hanno voluto provarne gli effetti e l'ebbrezza: ci vengono in mente Roma, Spoleto o l'Apulia, e l'esperienza di Torino sembra essere quella che si è meglio strutturata e imposta nel panorama nazionale.

Il clima rimane off e giovane, il che è limite e ricchezza, limite perché si resta sempre nell'“emergente”, quasi emergenziale, ricchezza per l'entusiasmo che si crea attorno. Importante la scelta del Fringe torinese, diretto con sorriso e piglio da Cecilia Bozzolini, di utilizzare otto spazi non teatrali, locali, centri culturali, pub, dislocati nelle zone più diverse della città della Mole, dalla Barriera di Milano ai Magazzini sul Po, da Piazza Statuto a Piazza Castello: fermento, vita. Sui trecento progetti arrivati ne sono stati selezionati 27 che sono andati in scena nelle due settimane del festival per nove repliche complessive (una bella vetrina o un bel rodaggio). Gli spettatori avevano a disposizione tre spettacoli a sera nello stesso spazio, molto comodo e funzionale per una piccola maratona quotidiana dentro le pieghe del nostro teatro. La parola d'ordine di quest'anno è stata #fridom, il simbolo, onirico e leggermente pessimista, un dodo, bell'uccello piumoso, nostalgicamente estinto, non un bell'augurio per il teatro off. Non è mancata certamente la qualità però sono mancati i premi (miglior performance, miglior spettacolo, miglior testo), le giurie, tecnica e popolare, per poter valorizzare al meglio (anche il marketing è importante) gli spettacoli e il Fringe stesso durante l'anno. Il Fringe di Torino 2019, almeno per quanto ci riguarda, parla al maschile: già perché abbiamo riapprezzato o scoperto grandi interpreti carismatici, potenti, che sono riusciti a catalizzare l'attenzione con la forza delle loro parole, convinti, decisi, ammalianti, affascinanti animali da palcoscenico (e mai bestie di scena).

Animali sì perché due dei quattro spettacoli che abbiamo selezionato parlavano di porci, o suini o maiali, a seconda dell'accezione che vogliamo dare al sostantivo che può essere declinato adesso in termini culinari-gastronomici, ora igienici, o ancora moralistici. Tra il reale e il metaforico sta la narrazione intensa di Angelo Colosimo (si mangia la scena) che ci porta tra le pieghe della sua martoriata Calabria con “Simu e Puarcu” (che chiude la trilogia con “Bestie rare” e “L'Agnello di Dio”) dove la lingua tagliente dello stivale della Magna Grecia è appuntito come un coltello per smembrare, tagliare, incidere, scuoiare. Colosimo governa questa lingua musicale e rude insieme, tra filastrocche in rima dalle quali farsi coccolare e cullare e l'arrogante e ispida sensazione di Far West dove vince la legge del più forte. Il macellaio ci racconta come sgozza i maiali, ai quali comunque vuole bene, il lavoro sporco, ma fatto con passione e dedizione quasi una missione, ma è tutto (nei cliché del meridionale simpaticamente esondante, ciarliero, di catene spesse al collo con la croce da baciare, i santi da reclamare e venerare, gli occhiali a specchio, la camicia colorata che fa subito spiaggia e calura) un rimando a sparizioni, a corpi nascosti e sezionati, ad un altro tipo di macellazione, certamente con meno amore e cura rispetto a quella animale.

Un racconto (ci ha ricordato le fiabe per niente consolatorie dei Fratelli Grimm) intriso di sangue che ci porta ad una storia vera, quella di Santino Panzanella scomparso e dissolto dalla ndrangheta e i cui presunti assassini sono stati prima arrestati e poi rilasciati per insufficienza di prove: una storia tutta italiana, una storia sbagliata. Colosimo (una recitazione carica e viscerale che ci ha portato con la memoria a “Roccu u Stortu” del conterraneo Fulvio Cauteruccio o “Acido fenico” dei leccesi Koreja o ancora “Kitsch Hamlet” oppure “U Tingutu” entrambi di Scena Verticale di Castrovillari) ha grande energia nel passare dalla dimensione (con un buon contributo di luci e sonoro) dello scannatoio a quella delinquenziale mantenendo un equilibrio sottile ora ironico adesso freddo ma sempre neutrale e naturale seguendo la logica mafiosa del segno della croce e dei barili d'acido, del santo da portare in processione e della brutalità nell'eliminare, o dissolvere ancora peggio, un nemico: quando il teatro serve per andare in direzione ostinata e contraria.

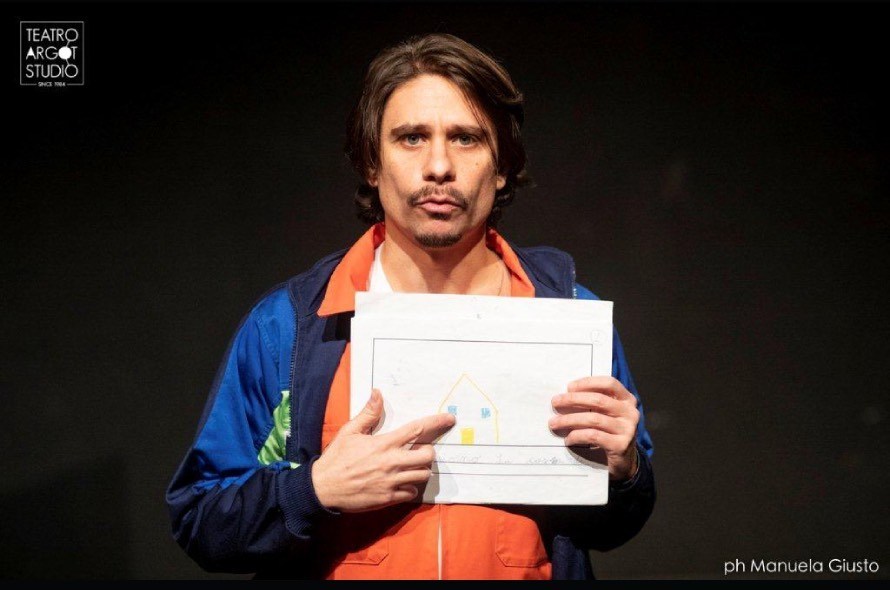

Ancora maiali  nella digressione di Fabrizio Martorelli, attore di razza, che, con “Peppa Pig prende coscienza di essere un suino” di Davide Carnevali, ci porta dentro ad un dialogo che oscilla tra il filosofico e l'economico con la figlia ancora piccola e sullo sfondo il mondo dei cartoni animati ed il marketing e le simbologie che queste instillano e inculcano nei bambini, potenziali consumatori. La narrazione ha molti step e varie fasi; si passa appunto dal neoliberismo e dalla lotta di classe al porcello dei cartoon che professa, contraddicendo la realtà, il “migliore dei mondi possibili”, passando per la CIA, Guantanamo, fino alla trita rivendicazione del teatro sul sistema teatrale e le lamentazioni contro i grandi Stabili che gestiscono il potere, per poi arrivare, dopo molti piani e molte, troppe, storie affastellate, dopo un po' se ne perde la cognizione divenendo complesso, ad una critica al mondo mercimonio dell'arte contemporanea. Il tema è molto interessante e l'incipit deflagrante, Martorelli ha lucidità ed è un trascinatore allo stato puro, adrenalinico, un'asciugatura di rimandi e salti e prospettive gioverebbe a tutto l'impianto che, comunque, nel suo complesso risulta godibile, anche se perdendo di leggerezza si fa serioso e non più pungente ma solo grave, ma potrebbe diventare esplosivo.

nella digressione di Fabrizio Martorelli, attore di razza, che, con “Peppa Pig prende coscienza di essere un suino” di Davide Carnevali, ci porta dentro ad un dialogo che oscilla tra il filosofico e l'economico con la figlia ancora piccola e sullo sfondo il mondo dei cartoni animati ed il marketing e le simbologie che queste instillano e inculcano nei bambini, potenziali consumatori. La narrazione ha molti step e varie fasi; si passa appunto dal neoliberismo e dalla lotta di classe al porcello dei cartoon che professa, contraddicendo la realtà, il “migliore dei mondi possibili”, passando per la CIA, Guantanamo, fino alla trita rivendicazione del teatro sul sistema teatrale e le lamentazioni contro i grandi Stabili che gestiscono il potere, per poi arrivare, dopo molti piani e molte, troppe, storie affastellate, dopo un po' se ne perde la cognizione divenendo complesso, ad una critica al mondo mercimonio dell'arte contemporanea. Il tema è molto interessante e l'incipit deflagrante, Martorelli ha lucidità ed è un trascinatore allo stato puro, adrenalinico, un'asciugatura di rimandi e salti e prospettive gioverebbe a tutto l'impianto che, comunque, nel suo complesso risulta godibile, anche se perdendo di leggerezza si fa serioso e non più pungente ma solo grave, ma potrebbe diventare esplosivo.

E' una contraddizione in termini la piece “Un'ora di niente” di Paolo Faroni che, all'opposto, sono sessanta minuti scanditi da verità allarmanti, cinismo urticante, grande umanità, racconti autobiografici privati il tutto miscelato da un sarcasmo pungente, esilarante, ficcante, urticante. Da solo sul palco, tiene le redini, affossa il pubblico in un corpo a corpo dove sempre esce vincitore con una dialettica intelligente e una costruzione drammaturgica che tocca i rapporti interpersonali e sentimentali ma anche l'autostima, il teatro, il sesso, in un tourbillon vorticoso, in uno Zibaldone dove si miscelano Natura e Anima con battute al vetriolo, “Il teatro è come un cane, il calore di qualcuno senza lo sbattimento di dover stare ad ascoltarlo”, con stilettate velenose: “Esiste una sola religione: l'erotismo. Tutte le altre infatti tentano di combatterlo”: deliziosamente spassoso, talmente insensibile da nascondere il bisogno di un abbraccio, quello del pubblico.

Importante l'indagine, durata quattro anni, di Gianni Spezzano (lo abbiamo visto in nella serie Gomorra) e Adriano Pantaleo (anima del Nest di San Giovanni a Teduccio a Napoli) sul mondo degli ultrà di calcio. “Non plus ultras” è un viaggio dentro le dinamiche, le strategie, le tecniche, le psicologie, le famiglie e tutto il non detto, e il non conosciuto, dentro quel terreno fatto di fratellanza, violenza, rapporti, intrighi, intrecci borderline a cavallo tra legalità e illecito, fede, odio, vicinanza. In una scena costruita con file di seggiolini da curva e manichini con maglie colorate ai lati e una croce in alto a santificare le feste e a benedire il campo, Pantaleo è un abile trasformista che presta corpo e voce a varie figure che aleggiano, sostano, gravitano attorno a quell'universo così romanzato da chi c'è dentro, così avversato da chi ne sta fuori. C'è ironia e freschezza, così come amarezza nel percorso evidenziato di  Ciro che diventa ultrà per amore. Quasi come fosse una dipendenza, una malattia, un virus che si attacca e si appiccica addosso e non ti lascia più attanagliandoti perché ti dà una scansione della settimana, qualcosa per cui combattere, credere, forse anche morire, un'identità forte in un oggi labile e incerto, mellifluo e liquido. Pantaleo sale e scende dalla struttura, si lancia, si scapicolla, suona, canta, urla, intona i cori da stadio: ora è nei panni di Ciro poi diventa lo zio Salvatore filosofo, l'agognata fidanzata Susanna infine Biagio il Mohicano, il capo dei capi. Ma ci racconta una cerchia di figure, dai soprannomi coloriti: Chardonnay, Megabyte, Lupin, che ci fanno sorridere (a tratti è irresistibile) e ci aprono una finestra (suonando tanti campanelli da reception, gong come sul ring, piccoli tonfi come battiti del cuore) su un terreno troppo spesso, semplicisticamente, bollato soltanto come aggressivo e rude: certo ci sono le risse, le trasferte, l'adrenalina, la ferocia atavica contro le forze dell'ordine ma anche la trasmissione di valori, l'orgoglio, il rispetto di una città. Non dà giudizi, solo punti di vista, da vedere: ogni maledetta domenica.

Ciro che diventa ultrà per amore. Quasi come fosse una dipendenza, una malattia, un virus che si attacca e si appiccica addosso e non ti lascia più attanagliandoti perché ti dà una scansione della settimana, qualcosa per cui combattere, credere, forse anche morire, un'identità forte in un oggi labile e incerto, mellifluo e liquido. Pantaleo sale e scende dalla struttura, si lancia, si scapicolla, suona, canta, urla, intona i cori da stadio: ora è nei panni di Ciro poi diventa lo zio Salvatore filosofo, l'agognata fidanzata Susanna infine Biagio il Mohicano, il capo dei capi. Ma ci racconta una cerchia di figure, dai soprannomi coloriti: Chardonnay, Megabyte, Lupin, che ci fanno sorridere (a tratti è irresistibile) e ci aprono una finestra (suonando tanti campanelli da reception, gong come sul ring, piccoli tonfi come battiti del cuore) su un terreno troppo spesso, semplicisticamente, bollato soltanto come aggressivo e rude: certo ci sono le risse, le trasferte, l'adrenalina, la ferocia atavica contro le forze dell'ordine ma anche la trasmissione di valori, l'orgoglio, il rispetto di una città. Non dà giudizi, solo punti di vista, da vedere: ogni maledetta domenica.

Da segnalare assolutamente “Sul divano” della Compagnia PerNoi, in un interno degradato da Cinico Tv, claustrofobico e spiegazzato, due fratelli (sono venuti in mente anche Scimone e Sframeli, anche se qui manca ancora quello stato di grazia e sospensione ma il climax è quello) bevono birra e giocano a calcio con una palla di carta. Si sono rinchiusi, rifugiati dopo un grave lutto, quasi hikikomori, e non vogliono più uscire perché lì dentro si sentono al sicuro, perché lì dentro tutto è rimasto uguale e non può far male. Divano e birra, birra e divano e tante bottiglie vuote come cadaveri delle possibilità che non hanno scelto,  come le teste dell'Isola di Pasqua per guardare orizzonti lontani che hanno deciso di non percorrere chiudendosi dentro il guscio di un salotto spoglio d'affetti. Il tema della perdita e della difficile gestione del lutto striscia anche se l'atmosfera pazientemente costruita viene fatta virare, poteva essere giocata meglio, sull'ironia lasciando un po' d'amaro in bocca per quello che poteva essere. Il tempo, però, è dalla loro parte.

come le teste dell'Isola di Pasqua per guardare orizzonti lontani che hanno deciso di non percorrere chiudendosi dentro il guscio di un salotto spoglio d'affetti. Il tema della perdita e della difficile gestione del lutto striscia anche se l'atmosfera pazientemente costruita viene fatta virare, poteva essere giocata meglio, sull'ironia lasciando un po' d'amaro in bocca per quello che poteva essere. Il tempo, però, è dalla loro parte.

Favolosi e funambolici i Three Dots Company (i tre puntini, quelli di sospensione, quelli del non detto, quelli che lasciano sempre uno spazio per l'immaginazione e la fantasia...) che con “Mimes” ci hanno regalato divertimento puro legato però alla riflessione, mai banale o scontata, sul teatro nel suo continuo dialogo tra realtà e finzione, come sulla vita, sul prendesi sul serio, sul gioco dell'esistenza. Se due dei tre mimi usano in scena tutte le tecniche ci ci si aspetta da un mimo con i guanti e la faccia bianchi, lo specchio e appunto il mimare gesti, azioni e oggetti che effettivamente  non sono presenti, il terzo, cinico e spietato, mette in luce le falle del loro piccolo mondo, scopre le carte delle loro convinzioni. Ecco che una banana, reale e non solamente fatta immaginare, o una scala, diventano oggetti-grimaldello, feticci-piedi di porco (ritorna magistralmente il suino-refrain) per comprendere il reale, scatenando un'ironia incontenibile, una stimolazione intellettiva delicata, semplice ed esplosiva al tempo stesso: una fenomenale allegoria.

non sono presenti, il terzo, cinico e spietato, mette in luce le falle del loro piccolo mondo, scopre le carte delle loro convinzioni. Ecco che una banana, reale e non solamente fatta immaginare, o una scala, diventano oggetti-grimaldello, feticci-piedi di porco (ritorna magistralmente il suino-refrain) per comprendere il reale, scatenando un'ironia incontenibile, una stimolazione intellettiva delicata, semplice ed esplosiva al tempo stesso: una fenomenale allegoria.

Tommaso Chimenti 19/05/2019

"Il venditore di sigari": dialogo sull'identità tra Terra Santa e SS

MILANO – “Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso.” (Hannah Arendt).

Il fumo del sigaro produce spesse e compatte volute nebbiose dove perdersi, dove nascondersi. Nel fumo si possono celare le reali intenzioni, il passato non così esplicito e lampante, le convinzioni vacillanti. E' una partita a scacchi quella che si gioca, furiosamente e dialetticamente, all'interno di questo negozio (ricorda quelli descritti da Philip Roth per rimanere in tema ebraico) tra “Il venditore di sigari” (produzione Manifatture Teatrali Milanesi) e un compratore, il cliente abituale e abitudinario. Potrebbero essere le due figure losche tratteggiate da Koltes in “Nella solitudine dei campi di cotone” anche se qui manca la pericolosità e l'erotismo ma vive e pulsa la macchinazione e l'artificio come la menzogna. Siamo nel '47 e se nella prima parte sembra di stare di fronte ad un tedesco e  ad un ebreo con l'avanzare delle battute, secche e dure quelle dell'ebreo vittima, accondiscendenti quelle del “teutonico” che ha riconosciuto le sue colpe, si capisce di essere davanti a due differenti modi di intendere l'ebraismo, maniere diverse di affrontare e sopportare il peso della propria stirpe e del proprio pesante passato recente. Siamo di fronte, in una battaglia all'ultima battuta, in uno scontro all'ennesima spiegazione, ad un ebreo che durante le deportazioni era fuggito ed aveva riparato negli Stati Uniti e che è pronto l'indomani per lasciare la Germania e trasferirsi definitivamente in Terra Santa, e ad un ebreo tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale era arruolato con l'esercito di Hitler perpetrando atrocità anche sui propri simili.

ad un ebreo con l'avanzare delle battute, secche e dure quelle dell'ebreo vittima, accondiscendenti quelle del “teutonico” che ha riconosciuto le sue colpe, si capisce di essere davanti a due differenti modi di intendere l'ebraismo, maniere diverse di affrontare e sopportare il peso della propria stirpe e del proprio pesante passato recente. Siamo di fronte, in una battaglia all'ultima battuta, in uno scontro all'ennesima spiegazione, ad un ebreo che durante le deportazioni era fuggito ed aveva riparato negli Stati Uniti e che è pronto l'indomani per lasciare la Germania e trasferirsi definitivamente in Terra Santa, e ad un ebreo tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale era arruolato con l'esercito di Hitler perpetrando atrocità anche sui propri simili.

La miccia del cerino, e l'odore sulfureo mefistofelico che si spande nell'aria, si infiamma come le accuse e le condanne che i due (Gaetano Callegaro e Francesco Paolo Cosenza, attori esperti e di peso, voci profonde radiofoniche e presenze solide) si scambiano in questo ping pong forsennato di lunghi colpi e di quadri ad effetto che ribaltano le nozioni precedentemente acquisite. Come in un duello da Far West fioccano le critiche e le incriminazioni: ognuno dei due non vede nell'altro il miglior modo di essere ebreo. Carnefice e vittima, boia e vessato si interscambiano, a specchio si frappongono, si sfidano nell'eterna lotta tra oppresso e oppressore. Il testo di Amos Kamil (in Italia messo in scena dal 2010 dal capace regista Alberto Oliva, le efficaci  scene di cassetti e scheletri nell'armadio a scomparsa sono di Francesca Pedrotti) non ci mette tanto davanti alla questione ebraica nel senso classico dell'Olocausto ma pone più che altro l'interrogativo sull'identità e sul chi siamo e se quello che ci accade attorno muti e trasformi la percezione che noi stessi abbiamo, ovvero se l'identità sia un dato immutabile per nascita e crescita o può crescere e modificarsi, essere cangiante e non precostituita e scolpita e tatuata. L'identità è il dna o il percorso che scegliamo o che siamo riusciti, consapevolmente o meno, a portare a termine?