"E riapparvero gli animali": favola noir non così distante dalla realtà

BOLOGNA – Arrivi alle Ariette, a Monteveglio in questo spicchio tra Bologna e Modena, passeggi nel bosco, scruti le nuvole, tocchi l'erba e ti sembra impossibile associare la quarantena ad un tale stato di grazia, ad una tale apertura e respiro. Qui dove tutto è ampio, lontano a perdita d'occhio e non riesci a contenere tutto il panorama con lo sguardo. Nessun senso di chiusura, costrizione, clausura o recinto. La quarantena in Valsamoggia è una condizione normale, consueta per il contadino che si sveglia all'alba e va a letto al tramonto, ed è consueta per l'attore che prova e scrive e annota pensieri e parole che diventeranno il prossimo spettacolo. Appunto, attori e contadini, le due anime paritetiche identitarie delle Ariette, gruppo che prende il nome dall'appezzamento di terra sulla quale poggiano le mura del deposito degli attrezzi trasformato in teatro e i loro animali, la parte più vera, incapaci di fare il male per il male, puri e ingenui, gli animali che sono i grandi protagonisti di questa inquieta fiaba noir, il testo-riflessione “E riapparvero gli animali”.

Prima che si accendano le lucine da sagra di paese a rischiarare la notte e il racconto, si cammina per i campi, per queste colline, alla scoperta della fatica del coltivare, dell'impegno e dell'amore che ci vuole, quotidianamente e costantemente, senza pause, curare e prendersi cura e finalmente essere ricompensati con la fioritura, la germinazione, i frutti. E' tutto un gioco di tensione tra il lavoro dell'uomo e la forza della natura, le intemperie e tutto quello che l'uomo non può controllare. Tutto diventa concreto, tattile e allo stesso tempo poetico e sognante. C'è la fatica ma anche la soddisfazione, c'è la gioia ma anche la durezza del lavoro manuale. Ci narrano di cinghiali e ghiri, istrici e caprioli che popolano i campi e invadono le coltivazioni in un continuo equilibrio, sempre da rimodellare, tra l'uomo e la natura che non  è sempre bucolica da cartolina ma a tratti è selvaggia e ruvida. Attorniati da un tramonto arcaico di nuvole rosa, l'odore forte d'erba medica quasi stordisce.

è sempre bucolica da cartolina ma a tratti è selvaggia e ruvida. Attorniati da un tramonto arcaico di nuvole rosa, l'odore forte d'erba medica quasi stordisce.

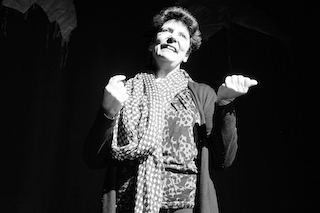

La riflessione, in scena Paola Berselli, è tosta: in un futuro prossimo distopico, altre infezioni e virus hanno attaccato l'uomo e da allora gli animali sono considerati contagiosi, da denunciarne la presenza, fino all'eliminazione. In una sorta di Chernobyl, prima si è distrutta quasi completamente la fauna per poi riorganizzarla con le regole asettiche dell'uomo che eliminando gli animali ha perso la sua componente vitale. Gli animali concepiti solo come carne da macello. Le persone hanno abbandonato le città e vivono lontane le une dalle altre in campagna. I randagi sterminati. Non si possono prendere aerei, né passare da una regione all'altra, né abbracciarsi, bisogna sempre essere rintracciabili. Questa pulizia radicale (ricorda la “soluzione finale” nazista) fa sì che la vita diventi sinonimo di paura, nell'abbattimento di qualsiasi forma vivente per timore che possa infettarci.

Quindi da una parte la quarantena, simbolo dei nostri giorni, dall'altra si apre invece il dibattito sulla presa di coscienza personale, al di là di quella civile e collettiva, su che cosa come individuo sia giusto fare, se rispettare alla lettera qualsiasi regola impostaci dall'alto oppure se pensare con la propria testa. La protagonista rimane nella massa silente, accetta senza prendere parte, senza protestare o alzare la voce, cittadina non attiva che si nasconde dietro le regole. E qui viene in mente la poesia di Brecht “Prima vennero a prendere gli zingari”. Ma l'odio produce sempre frutti avvelenati. Un regime totalitario che vuole vietare, come pretesto la salute pubblica, assemblee, convegni, manifestazioni. Una favola metaforica che ci mette con le spalle al muro chiedendoci: “Tu da che parte stai?” e “Cosa faresti per affermare la tua idea?” Un finale terribile e ancora più nero (da Fratelli Grimm) nel quale si evince che gli animali non sono fuori di noi ma sono una componente essenziale della Terra, insieme al mondo vegetale, e che gli uomini sono solo una parte del tutto e nemmeno la più importante.

Quell'uomo che si prende la briga di decidere (crede di essere Dio), regolamentare le altre forme viventi a proprio uso e consumo. Gli animali sono la nostra parte più irrazionale, quella fanciullesca, della bellezza del gioco, della vita per la vita. “E riapparvero gli animali” apre la discussione sul nostro futuro, sulla paura che ci divide, sugli animali che sono la gioia vitale senza le sovrastrutture che ci affaticano quotidianamente. L'animale vive sentendo dentro di sé ogni attimo che gli scorre sotto pelle, non dando per scontata la vita perché sa che è breve e feroce. E' per questo che per loro ogni secondo è pieno e non annacquato. Se, e quando, l'uomo si autodistruggerà, gli animali certamente torneranno, e faranno tranquillamente a meno di noi.

Tommaso Chimenti

10/08/2020

"Trasparenze": quando il sociale si fa teatro

MODENA – Ci sono coreografi che lavorano con pazienti psichiatrici, compagnie che interagiscono con gli anziani di una casa di riposo, artisti che dialogano con detenuti o migranti. Il festival “Trasparenze” sta diventando sempre più cantiere di idee, fucina sociale, esperimento di un altro modo di comprendere e interpretare la realtà, cercando di migliorarla con la bellezza dell'arte. Questi esperimenti, riusciti, rendono la rassegna modenese del Teatro dei Venti, capitanati dal regista Stefano Tè, un patrimonio di esperienze dimostrando che si può unire qualità artistica all'intervento sul sociale, tentando di spostare, lentamente, percezioni e situazioni, ammissioni e consapevolezze. Dal ricco programma, dal Teatro dei Segni allo spazio Cajka, dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia alla Casa circondariale di Modena, dalla Casa protetta San Giovanni Bosco a Piazza Roma, “Trasparenze” (interessante la locandina con un nuotatore che “vola” a (s)fondare un nuovo Sol dell'Avvenire) fa vivere tutta quella periferia modenese lontana dal centro, distante da Pavarotti e dall'aceto balsamico; il “salotto buono” qui è un parcheggio d'asfalto e un parchetto animato da anziani e bambini. Modi differenti di approccio, diverse metodologie con un unico comune denominatore: impegno, costanza, donarsi, restituire, portare in scena non per un gusto egocentrico ma per una necessità di incontro, di condivisione.

Le Ariette in “Pastela”, con la loro semplicità, naturalezza bonaria, affabilità e schiettezza, hanno accompagnato, facendo i tortellini, gli anziani di una Casa di riposo, con gentilezza e dolcezza, dentro i loro ricordi, i mestieri che facevano, i loro cari che non ci sono più. Tra carrozzelle, risate e nostalgie, chi faceva il ripieno dei tortellini e chi grattava il formaggio, chi raccontava barzellette e chi era immerso in piccole coreografie con le mani: Angiolina che ci racconta che una volta il padre non voleva darle i soldi per comprare il quaderno per la scuola e lei rubò un uovo e con il ricavato dalla vendita andò in cartoleria a comprarsi i fogli per le lezioni. Con verve e spirito questi giovani di novant'anni ci raccontano i loro mestieri ormai andati, perduti: contadini, governanti, verniciatori, chi aveva una trattoria, chi era impiegato in un cotonificio, chi ha fatto il casaro pur non amando  affatto il formaggio. E poi ci portano nei nomi delle loro famiglie defunte, e spuntano altre generazioni, Florindo ed Ermes, Tecla, Ormeo, Elma, Corinna, Nestore, Egidio, Gisberto, che sembrano usciti da romanzi ottocenteschi. E mentre la commozione si mischia ai sorrisi soffici, mentre ci spiegano di vite umili e sacrifici, di schiene spezzate dalla fatica e guerre, di mancanze e privazioni ecco che tra gli spettatori suona un cellulare, la suoneria che parte è la sanremese “Una vita in vacanza” dello Stato Sociale. Sta tutta qui la differenza, gigantesca, infinita, devastante, tra ieri, troppo punitivo, e l'oggi, frivolo, leggero, banale.

affatto il formaggio. E poi ci portano nei nomi delle loro famiglie defunte, e spuntano altre generazioni, Florindo ed Ermes, Tecla, Ormeo, Elma, Corinna, Nestore, Egidio, Gisberto, che sembrano usciti da romanzi ottocenteschi. E mentre la commozione si mischia ai sorrisi soffici, mentre ci spiegano di vite umili e sacrifici, di schiene spezzate dalla fatica e guerre, di mancanze e privazioni ecco che tra gli spettatori suona un cellulare, la suoneria che parte è la sanremese “Una vita in vacanza” dello Stato Sociale. Sta tutta qui la differenza, gigantesca, infinita, devastante, tra ieri, troppo punitivo, e l'oggi, frivolo, leggero, banale.

All'interno del Progetto Cantieri erano state scelte tre compagnie per lavorare sul tema dell'Evasione con venti minuti a disposizione: soltanto Generazione Disagio ha creato e tirato fuori qualche riflessione e qualche spunto interessante. I quattro ragazzi, con il solito loro approccio dissacrante da mestieranti del palcoscenico, con quella strafottenza, sfrontatezza e vitalità, hanno trovato due vie, diverse ma altrettanto forti, per raggiungere il loro scopo, riuscire a decodificare l'evasione, in altre parole riuscire, oggi, a chiarire che cos'è la libertà, oggi che abbiamo tutto o ci sembra che tutto sia arrivabile, raggiungibile, agguantabile, addirittura senza troppi sforzi. Da una parte le interviste, fatte con il cellulare in giro per Modena (una sorta di novelli Pasolini), chiedendo ai passanti quando hanno evaso regole e comportamenti, mentre dall'altra, più vicina al loro modo gagliardo da frontman, fisico, quotidiano, d'impatto, si sono soffermati sul momento di passaggio dall'adolescenza all'età adulta pensando all'oggetto, mistico e metaforico, che può rendere la vita di un ragazzo, di un giovane, veramente libera: l'automobile. E proprio in teatro, nel regno della finzione, quando appare un oggetto reale, di grandi dimensioni, tutto prende un altro fascino. Ci hanno ricordato i Tony Clifton Circus quando, a Volterra, fecero entrare in scena un cavallo vero con briglie, zoccoli e nitriti al seguito. I GD invece, dopo mille manovre, hanno fatto entrare sul palcoscenico un'auto, una Panda, inscenando poi un'asta per salire in macchina con loro: potenti, eversivi, giocosi, fantasiosi, goliardici, spassosi, a loro modo geniali, sempre estrosi, mai scontati.

Parlare di migranti e migrazioni sembra essere divenuto negli ultimi anni un must imprescindibile per chi fa teatro. Ma c'è modo e modo. La compagnia catalana Nafrat sceglie un'ambientazione naturalistica prima per poi inserire il teatro di parola. Nel loro “El viatge de la vergonya” siamo noi, il pubblico, ad essere i clandestini, i migranti che cercano di varcare la frontiera a bordo di un furgoncino con i nostri “scafisti”, le urla, le pistole, i posti di blocco della polizia da corrompere. Ed effettivamente ci chiudono, in piedi, abbastanza stretti, nel caldo del cassone coperto, al buio, dietro ad un camion, in venticinque, facendoci provare minimamente il disagio, la paura, l'ignoto di ciò che ti può attendere. Non vedi la strada, le curve arrivano all'improvviso come sarà nel mondo difficile dove sarai sbarcato, dove sarai soltanto carne da macello non gradita, non voluta, zavorra non apprezzata. La “vergogna” del titolo, che dà senso a tutta l'operazione, è la confessione finale di uno dei Caronte-kapò che, toltosi il passamontagna, in un incontro a pochi centimetri dalla platea accaldata e rinchiusa, si apre, si scioglie, raccontandoci la sua sensazione di guardarsi allo specchio,  ogni volta che incrocia gli sguardi affamati ed impauriti di questi corpi senza dignità, e provare schifo, imbarazzo per se stesso, nessuna pietà.

ogni volta che incrocia gli sguardi affamati ed impauriti di questi corpi senza dignità, e provare schifo, imbarazzo per se stesso, nessuna pietà.

Esplosivi, e vera sorpresa del festival, i campani Etérnit/Teatraltro, immersi nel play semiserio “Tvatt”, acronimo ispirato al lavoro di Berkoff, ma rimandante al “Ti batto”, ti meno, ti picchio, tra minaccia sociale e dimostrazione di forza necessaria per cavarsela in alcuni contesti dove conta molto più il non detto e il rispetto, la nomea. La forza dei tre in scena, che si muovono con il classico atteggiamento intimidatorio e provinciale, anche stereotipato, di ciabatte, panze e occhiali scuri, è supportato dalla riproduzione seriale e reiterazione di frasi sparate in loop in dialetto stretto acre, alternate ad un silenzio spesso che fa calare la platea da una parte in una gag dove ridere potrebbe portarti direttamente ad essere bullizzato sul palcoscenico dove il regista kantoriano, come fosse una prova aperta, Luigi Morra (tra Lello Arena e Antonio Rezza, molto John Belushi), ti intima di rifare la scena con la stessa cazzimma (impossibile), dall'altra mette in circolo, in corto circuito, tutta la letteratura legata a Gomorra e similari, tra leggende, narrazioni, cliché, veleni. Il gioco sta proprio qua nell'estremo divertimento da una parte e, al contempo, nella descrizione di una violenza ordinaria, quotidiana, accettata e accertata come sistema di vita al quale piegarsi, una nuova burocrazia che domina e modella comportamenti e atteggiamenti e che, se la conosci, può salvarti la vita. Le risse alla festa del patrono come l'uccisione di cani neonati rientrano in un piano più alto e più sotterraneo, in quel fondale difficile da spiegare che si perde nei secoli e si tramanda con gli sguardi, con le mani, nel rito del sangue, con un suono gutturale, e affonda in quella sottile linea rossa che preme e permea e tutto avvolge, macchia, sporca, tinge ma anche colora. C'è vita e morte che si combattono nelle loro parole, nei loro quadri, c'è eros e thanatos a colpire e fuggire, a marchiare e leccare, a sottolineare e rincorrere; e si sente, si percepisce tangibile e concreta la voglia di eccitazione e di fuga, il desiderio di assaporare questo tempo sospeso, fuori dalle dinamiche consentite come lontane dalle logiche condivise, un altro sistema dove il “battersi” ha un'intima ragione d'essere, è necessario e fondamentale, rinsalda e scardina, apre amicizie e alleanze, separa i nemici come la gramigna dal frumento. La pace è la parentesi tra questa guerra e la prossima, la pace è già essa stessa morte. In questo universo la pace è per i perdenti.

sta proprio qua nell'estremo divertimento da una parte e, al contempo, nella descrizione di una violenza ordinaria, quotidiana, accettata e accertata come sistema di vita al quale piegarsi, una nuova burocrazia che domina e modella comportamenti e atteggiamenti e che, se la conosci, può salvarti la vita. Le risse alla festa del patrono come l'uccisione di cani neonati rientrano in un piano più alto e più sotterraneo, in quel fondale difficile da spiegare che si perde nei secoli e si tramanda con gli sguardi, con le mani, nel rito del sangue, con un suono gutturale, e affonda in quella sottile linea rossa che preme e permea e tutto avvolge, macchia, sporca, tinge ma anche colora. C'è vita e morte che si combattono nelle loro parole, nei loro quadri, c'è eros e thanatos a colpire e fuggire, a marchiare e leccare, a sottolineare e rincorrere; e si sente, si percepisce tangibile e concreta la voglia di eccitazione e di fuga, il desiderio di assaporare questo tempo sospeso, fuori dalle dinamiche consentite come lontane dalle logiche condivise, un altro sistema dove il “battersi” ha un'intima ragione d'essere, è necessario e fondamentale, rinsalda e scardina, apre amicizie e alleanze, separa i nemici come la gramigna dal frumento. La pace è la parentesi tra questa guerra e la prossima, la pace è già essa stessa morte. In questo universo la pace è per i perdenti.

Tommaso Chimenti 14/05/2018

Gli Argonauti dell'Orsa a Reggio: una processione tra l'oggi e il Mito

REGGIO EMILIA – Dopo aver visto, dopo essere stati immersi nella fiumana di centinaia di persone che seguivano il corteo teatrale degli “Argonauti” a cura della compagnia reggiana Teatro dell'Orsa, è inevitabile chiedersi dove stia andando il teatro, quali strade stia prendendo e soprattutto che cosa oggi, e sempre più, stia cercando il pubblico. C'è sempre una crescente fame da parte della platea di recuperare gli spazi cittadini, di riappropriarsene attraverso marce non politicizzate e pacifiche, di riconquistare, attraverso la cultura e la parola, terreni e territori, strapparli all'indifferenza e, perché no, anche al degrado, toglierli alle periferie di asfalto e cemento, renderli colorati e vivi. La gente ha sempre più bisogno di unirli, toccarsi, sentirsi parte di un qualcosa più grande del singolo che da solo si perde, cade,  finisce nell'ombra e nell'oblio. Ma è, come tentavamo di spiegarci e di trovare logiche e dinamiche, un ritorno al passato (basti pensare al Living Theatre o all'Odin Teatret), mai tramontato, ad una modalità che da fuori, dalle strade e dalle piazze, è divenuto borghese al chiuso dei tanti teatri e spazi e che adesso sta progressivamente ritornando ad una dimensione corale cittadina dove tutti insieme si va, idealmente abbracciati e mano nella mano, a sentire, discutere in silenzio, prendere parte, dare il nostro appoggio a drammaturgie millenarie ma sempre attuali, sostenere con il corpo, con il numero, con le mani, con il passaggio affollato per una cerimonia tutta laica, per un rito che non ha tempo né fine.

finisce nell'ombra e nell'oblio. Ma è, come tentavamo di spiegarci e di trovare logiche e dinamiche, un ritorno al passato (basti pensare al Living Theatre o all'Odin Teatret), mai tramontato, ad una modalità che da fuori, dalle strade e dalle piazze, è divenuto borghese al chiuso dei tanti teatri e spazi e che adesso sta progressivamente ritornando ad una dimensione corale cittadina dove tutti insieme si va, idealmente abbracciati e mano nella mano, a sentire, discutere in silenzio, prendere parte, dare il nostro appoggio a drammaturgie millenarie ma sempre attuali, sostenere con il corpo, con il numero, con le mani, con il passaggio affollato per una cerimonia tutta laica, per un rito che non ha tempo né fine.

Ecco che in questo “Argonauti”, tra i venti giovani in scena, tutti in bianco candido antico, nove ragazzi provengono dall'Africa con il loro carico di storie e racconti e ricordi declinati però attraverso i parallelismi con questi versi millenari. Hanno bastoni e lance in mano per battere il tempo e condurci in questa Via Crucis che li/ci porterà alla salvezza, alla Terra Promessa, che diventano cartelli dove affiorano le sagome di navi e barche. Ai dialetti africani si sommano, in un incrocio musicale impastato di contemporaneità, i nostri idiomi del Sud: i nuovi italiani con gli emiliani di seconda generazione in un gramelot caldo che profuma di vita e occhi. E' un esercito, questo, di guerrieri sereni che si fermano davanti a te chiedendoti, e spiazzandoti: “Chi ti ha insegnato che cosa?” e la memoria torna all'infanzia, alla famiglia, a ciò che eravamo in un ponte nostalgico alle nostre origini. Il coro intanto canta a cappella (il contributo di Antonella Talamonti, storica collaboratrice di Giovanna Marini, prosegue felice a vele spiegate), batte i ritmi, coinvolge la platea che, seppur sotto una lieve pioggerella rinfrescante, partecipa di gusto, ci mette del proprio, insegue le vicende di Giasone e Medea, Pelia e la Colchide. I bastoni si fanno remi di natanti a solcare le strade di questo viaggio in stile Mario Perrotta (ricordando le megaperformance dell'autore-attore salentino “Bassa Continua” a Gualtieri e “Versoterra” in Puglia), i carrelli della spesa (e qui la memoria teatrale ci conduce ai Ricci/Forte) si trasformano in cavalli all'attacco con lanci di carta igienica e gli scontri sono partite a ping pong. La grande Festa popolare si conclude con il matrimonio tra Giasone e Medea in un clima di balli e felicità. L'Orsa però si ferma un attimo prima della tragedia che investirà la nipote di Circe e i suoi due figli. Ma questa è un'altra storia. Per adesso teniamoci il buono, i sorrisi, i calici alzati. L'Orsa splende in alto e ci consiglia la rotta.

storie e racconti e ricordi declinati però attraverso i parallelismi con questi versi millenari. Hanno bastoni e lance in mano per battere il tempo e condurci in questa Via Crucis che li/ci porterà alla salvezza, alla Terra Promessa, che diventano cartelli dove affiorano le sagome di navi e barche. Ai dialetti africani si sommano, in un incrocio musicale impastato di contemporaneità, i nostri idiomi del Sud: i nuovi italiani con gli emiliani di seconda generazione in un gramelot caldo che profuma di vita e occhi. E' un esercito, questo, di guerrieri sereni che si fermano davanti a te chiedendoti, e spiazzandoti: “Chi ti ha insegnato che cosa?” e la memoria torna all'infanzia, alla famiglia, a ciò che eravamo in un ponte nostalgico alle nostre origini. Il coro intanto canta a cappella (il contributo di Antonella Talamonti, storica collaboratrice di Giovanna Marini, prosegue felice a vele spiegate), batte i ritmi, coinvolge la platea che, seppur sotto una lieve pioggerella rinfrescante, partecipa di gusto, ci mette del proprio, insegue le vicende di Giasone e Medea, Pelia e la Colchide. I bastoni si fanno remi di natanti a solcare le strade di questo viaggio in stile Mario Perrotta (ricordando le megaperformance dell'autore-attore salentino “Bassa Continua” a Gualtieri e “Versoterra” in Puglia), i carrelli della spesa (e qui la memoria teatrale ci conduce ai Ricci/Forte) si trasformano in cavalli all'attacco con lanci di carta igienica e gli scontri sono partite a ping pong. La grande Festa popolare si conclude con il matrimonio tra Giasone e Medea in un clima di balli e felicità. L'Orsa però si ferma un attimo prima della tragedia che investirà la nipote di Circe e i suoi due figli. Ma questa è un'altra storia. Per adesso teniamoci il buono, i sorrisi, i calici alzati. L'Orsa splende in alto e ci consiglia la rotta.

Tommaso Chimenti 18/09/2017

I Lenz si confrontano con l'"Aktion T4", il programma nazista che eliminava i disabili

PARMA – “L'anima non è mai disabile” (Sabrina Tosi Cambini)

“Il teatro nasce dove ci sono delle ferite” (Jacques Copeau)

Durante il nazismo i primi ad essere eliminati erano coloro che non rispettavano i codici e i parametri, sopratutto fisici ma anche psichici, dell'ariano, del superuomo capace di grandi imprese:  malati mentali, storpi, chi era affetto da tare o malformazioni, chi non poteva essere abile alla leva e alla battaglia, chi presentava disturbi o ritardi di qualsiasi genere, chi era affetto da gravi patologie. Tutti quelli che venivano considerati zavorre e pesi per la società, che non avrebbero potuto difendere la patria erano i primi a venir gassati, ad essere silenziati per sempre. Come la rupe di Sparta con l'intento di “ripulire” la società e creare quella razza pura e perfetta per la conservazione della specie germanica. “Aktion T4”, il programma nazista di eutanasia per sopprimere tutti coloro che presentavano sintomi ed erano affetti da malattie inguaribili e portatori di handicap mentali, è il titolo dell'ultimo lavoro dei Lenz di Parma. Alcuni anni fa un'altra compagnia teatrale emiliana, il Teatro dell'Argine bolognese, portò in scena “Tiergartenstrasse 4”, l'abbreviazione di T4, la via e il civico di Berlino dove venivano condotti gli studi, gli esperimenti e le condanne. Per il Reich infatti era lo Stato, e non l'individuo, che doveva decidere sulla vita e sullo morte del cittadino.

malati mentali, storpi, chi era affetto da tare o malformazioni, chi non poteva essere abile alla leva e alla battaglia, chi presentava disturbi o ritardi di qualsiasi genere, chi era affetto da gravi patologie. Tutti quelli che venivano considerati zavorre e pesi per la società, che non avrebbero potuto difendere la patria erano i primi a venir gassati, ad essere silenziati per sempre. Come la rupe di Sparta con l'intento di “ripulire” la società e creare quella razza pura e perfetta per la conservazione della specie germanica. “Aktion T4”, il programma nazista di eutanasia per sopprimere tutti coloro che presentavano sintomi ed erano affetti da malattie inguaribili e portatori di handicap mentali, è il titolo dell'ultimo lavoro dei Lenz di Parma. Alcuni anni fa un'altra compagnia teatrale emiliana, il Teatro dell'Argine bolognese, portò in scena “Tiergartenstrasse 4”, l'abbreviazione di T4, la via e il civico di Berlino dove venivano condotti gli studi, gli esperimenti e le condanne. Per il Reich infatti era lo Stato, e non l'individuo, che doveva decidere sulla vita e sullo morte del cittadino. Era inevitabile (perfetto il timing di questa nuova produzione, attorno al 25 aprile e collegato a doppio filo al tema della Resistenza) che prima o poi il gruppo, capitanato da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto e che dalla sua formazione, trentadue anni di attività sul campo, lavora con “attori sensibili” (come, tra gli altri, in Italia: Alessandro Fantechi e Le Isole Comprese Teatro, Nerval Teatro, Antonio Viganò, Alessandro Garzella e la sua Animali Celesti, i Babilonia Teatri, Pippo Delbono; sul tema è appena stato edito da Cue Press il volume a cura di Andrea Porcheddu “Che c'è da guardare?”), non si imbattesse in quest'angolo brutale, in questa deriva dell'animo umano, in quest'atroce parentesi (definito “Olocausto minore”), inquesto particolare dettaglio della storia recente dell'Uomo moderno. Si stima che il progetto nazista mise a morte 200.000 uomini e donne. I Lenz con “Aktion” (in scena Barbara Voghera, Carlotta Spaggiari, Alessia Dell'Imperio, Tommaso Sementa e Giacomo Rastelli) attuano un importante scarto di riflessione mettendo al centro della scena, come è loro consuetudine e metodo di lavoro, persone (i loro attori) affette da varie patologie che evocano e orgogliosamente esprimono, nelle tutine adamitiche nere da atleti delle Olimpiadi berlinesi, a gran voce fiera e roboante, stralci di quella politica macabra e folle. Il contrasto è forte e prende testa e stomaco.

Era inevitabile (perfetto il timing di questa nuova produzione, attorno al 25 aprile e collegato a doppio filo al tema della Resistenza) che prima o poi il gruppo, capitanato da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto e che dalla sua formazione, trentadue anni di attività sul campo, lavora con “attori sensibili” (come, tra gli altri, in Italia: Alessandro Fantechi e Le Isole Comprese Teatro, Nerval Teatro, Antonio Viganò, Alessandro Garzella e la sua Animali Celesti, i Babilonia Teatri, Pippo Delbono; sul tema è appena stato edito da Cue Press il volume a cura di Andrea Porcheddu “Che c'è da guardare?”), non si imbattesse in quest'angolo brutale, in questa deriva dell'animo umano, in quest'atroce parentesi (definito “Olocausto minore”), inquesto particolare dettaglio della storia recente dell'Uomo moderno. Si stima che il progetto nazista mise a morte 200.000 uomini e donne. I Lenz con “Aktion” (in scena Barbara Voghera, Carlotta Spaggiari, Alessia Dell'Imperio, Tommaso Sementa e Giacomo Rastelli) attuano un importante scarto di riflessione mettendo al centro della scena, come è loro consuetudine e metodo di lavoro, persone (i loro attori) affette da varie patologie che evocano e orgogliosamente esprimono, nelle tutine adamitiche nere da atleti delle Olimpiadi berlinesi, a gran voce fiera e roboante, stralci di quella politica macabra e folle. Il contrasto è forte e prende testa e stomaco.

In un contesto di colonne - la solennità, la grandiosità e la pomposità dell'antica Roma o dell'antica Grecia o di una Pompei disfatta - rotte e decadute, spezzate e in declino, in uno stato d'abbandono, cadute in rovina, i protagonisti rialzano questi dettagli dell'antichità, riportandoli a nuova vita. Le colonne intarsiate danneggiate e deteriorate, come le persone portatrici di handicap, nell'ottica assurda delle SS, si rimettono in piedi, ritrovano l'erezione, il modo di stare su ed ergersi e camminare. I Lenz, e i loro attori che ogni volta si mettono in gioco personalmente donando quello strato di pathos e veridicità, pur nella finzione scenica, ci pongono di fronte non alla soluzione, non alla risoluzione delle domande ma al punto interrogativo, ci lasciano nello spiazzo del pensiero, nella radura della scelta, ci presentano ciò che è stato e quello che potrebbe essere senza mai instradare, senza mai prendere il sopravvento sullo spirito critico dello spettatore, della platea, senza mai dividere il Bene dal Male. Quelli che neanche un secolo fa sarebbero stati identificati con la dicitura di “pazienti incurabili”, seguendo canoni più che altro estetici o funzionali, ci

Quelli che neanche un secolo fa sarebbero stati identificati con la dicitura di “pazienti incurabili”, seguendo canoni più che altro estetici o funzionali, ci dimostrano non solo che sono capaci, ma che possono dare emozioni, creare arte, suscitare dibattito, spostare intenzioni e convinzioni con la loro presenza mai passiva, con il loro intervento. Vedendoli in scena, bravi, all'altezza, pronti, adeguati, svegli, attivi, ogni forma di pregiudizio e di “pulizia genetica” decade, si polverizza, si vaporizza e s'incenerisce, diventa vento e suono scadente di chiacchiere. Corpi che una genetica deformata, squilibrata, dissennata avrebbe definito “imperfetti” e “disadattati” sono artefici di momenti armoniosi, come quando, con mantello in stile Superman con la bandiera dove campeggia la svastica, l'attore sta sul piedistallo come quei monumenti statuari dai muscoli guizzanti e pompati, lisci e morbidi allo stesso tempo, lineari e invidiabili.

dimostrano non solo che sono capaci, ma che possono dare emozioni, creare arte, suscitare dibattito, spostare intenzioni e convinzioni con la loro presenza mai passiva, con il loro intervento. Vedendoli in scena, bravi, all'altezza, pronti, adeguati, svegli, attivi, ogni forma di pregiudizio e di “pulizia genetica” decade, si polverizza, si vaporizza e s'incenerisce, diventa vento e suono scadente di chiacchiere. Corpi che una genetica deformata, squilibrata, dissennata avrebbe definito “imperfetti” e “disadattati” sono artefici di momenti armoniosi, come quando, con mantello in stile Superman con la bandiera dove campeggia la svastica, l'attore sta sul piedistallo come quei monumenti statuari dai muscoli guizzanti e pompati, lisci e morbidi allo stesso tempo, lineari e invidiabili.

La vita rimane per ogni individuo, per ogni essere vivente, una sofferenza. Siamo tutti “persone prive di futuro e senza speranza”, come il regime hitleriano identificava i portatori di handicap. Chissà come Leni Riefenstahl, la regista del Fuhrer e della grande kermesse dei cinque cerchi olimpici nel '36, avrebbe ritratto e tratteggiato, con l'ausilio delle sue telecamere, ad esempio, le Paraolimpiadi moderne. “Credo che le persone disabili dovrebbero concentrarsi sulle cose che il loro handicap non impedisce di fare e non rammaricarsi di quelle che non possono fare” (Stephen Hawking).

Tommaso Chimenti 02/05/2017

Foto: Maria Federica Maestri

Il coraggio di sognare un mondo nuovo: gli attori-detenuti del carcere di Siena si raccontano

SIENA – “Si dice che non si conosce veramente una nazione finché non si sia stati nelle sue galere. Una nazione dovrebbe essere giudicata da come tratta non i cittadini più prestigiosi ma i cittadini più umili” (Nelson Mandela).

Molto spesso si crede che il teatro in carcere in Italia sia solo ed esclusivamente quello all'interno della Fortezza a Volterra. Che faccia rima con Punzo e soci. O con i Fratelli Taviani. Invece, a livello nazionale, molte compagnie sono state artefici di eventi e manifestazioni, di creatività significative dai pionieri Alfonso Santagata e Claudio Morganti a Lodi al Tam a Padova, dal Ticvin a San Vittore fino a Vannuccini a Rebibbia. Ma soprattutto nella realtà toscana (Gianfranco Pedullà a Pistoia e Arezzo, i Metropopolare a Prato, Elisa Taddei e i Krill a Sollicciano), è tutto, fortunatamente, un fiorire di esperienze di laboratori pedagogici e didattica teatrale dentro le mura anguste e claustrofobiche delle case circondariali come dei penitenziari. Basta non avere la pretesa attoriale e artistica ma istruttiva e didattica, basta non avere la presunzione di creare un teatro stabile. Empoli, Firenze, Livorno, Lucca,  Massa Marittima, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Pontremoli, Prato, San Gimignano, Siena, Volterra, Isola d'Elba; in ognuna di queste strutture professionisti e volontari portano la loro esperienza scenica a chi, forse, il teatro non ha mai avuto la possibilità né di vederlo né tanto meno di poterlo fare (per info: teatrocarcere.it).

Massa Marittima, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Pontremoli, Prato, San Gimignano, Siena, Volterra, Isola d'Elba; in ognuna di queste strutture professionisti e volontari portano la loro esperienza scenica a chi, forse, il teatro non ha mai avuto la possibilità né di vederlo né tanto meno di poterlo fare (per info: teatrocarcere.it).

“Colui che apre la porta di una scuola, chiude una prigione” (Victor Hugo).

Ed ecco questo incrocio elettrico ed elettrizzante con i detenuti, con le loro storie di sofferenza, emarginazione, disagio e degrado, che portano sulla scena parole millenarie oppure racconti tratti dalle proprie esistenze in una catarsi, un osmosi, un dare e ricevere con la platea, uno scambio che ci fa sentire vicini a chi ha sbagliato, molte volte per mancanza di possibilità di scelta e opportunità, per ignoranza e analfabetismo, e che ci fa dire: “Potevo esserci io al suo posto”. Non si tratta di buonismo. Molti detenuti, grazie al teatro, imparano a leggere e a scrivere, a esprimere le proprie emozioni, a tirarle fuori senza quella rabbia distruttiva e autolesionista che li ha affossati e li ha spinti proprio dove stanno adesso. Siamo stati spettatori e testimoni della pièce che il regista Altero Borghi (da ventidue anni docente all'interno di vari penitenziari: diciassette a San Gimignano, poi Siena e recentemente anche Grosseto e Massa Marittima) ha cucito (insieme a Serena Cesarini Sforza, suo l’intenso monologo sulla violenza alle donne) con le testimonianze di una dozzina di detenuti della Casa circondariale di Siena.

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni” (Fëdor Dostoevskij). Il titolo “Ho sognato un mondo nuovo” (Associazione Sobborghi Onlus; nuove repliche il 10 e il 31 marzo) porta con sé una patina di speranza, ha un sapore di futuro, contiene un profumo di un domani da prendere, vedere, sentire, toccare una volta fuori dalle sbarre, lontano dai chiavistelli che ti si chiudono dietro ad ogni passaggio, delle serrature che schioccano. Tutti abbiamo diritto a sognare un mondo nuovo, soprattutto chi è qua dentro, recluso. Inevitabilmente c'è del naif, si respira dell'ingenuità ma anche quella leggerezza e quella purezza d'intenti che porta gioia attraverso la semplicità. Siamo in un bar, una sorta di “Classe morta”, dove l'orologio si è bloccato da tempo immemore (come queste vite sospese in attesa della fine della pena) e i clienti dormono di un sonno stanco (bella presenza scenica Giuseppe P.), rassegnato, senza forza né volontà, zombie in letargo. Ma l'arte porta con sé la libertà, il sogno fa uscire dalla gabbia con la mente. Come delle epifanie, delle apparizioni salvifiche si materializzano sul palco dodici storie che, tra autoironia (“Siamo V.I.P.: Viviamo In Prigione”) e riflessioni amare e scanzonate, ci parlano, metaforicamente, di Terra Promessa (il mondo che sta là fuori, che hanno perso, che si sono lasciati sfuggire e soffiare e che adesso stanno, giorno dopo giorno, riconquistandosi), di storie di clandestinità, dell'Anno che verrà, della voglia di riscossa e rivincita che rilascia nell'aria la potenza di David Bowie, quel desiderio feroce di ripartire, di mettersi alle spalle i brutti momenti, risalire la china, rialzarsi dopo una rovinosa caduta agli inferi.

Il titolo “Ho sognato un mondo nuovo” (Associazione Sobborghi Onlus; nuove repliche il 10 e il 31 marzo) porta con sé una patina di speranza, ha un sapore di futuro, contiene un profumo di un domani da prendere, vedere, sentire, toccare una volta fuori dalle sbarre, lontano dai chiavistelli che ti si chiudono dietro ad ogni passaggio, delle serrature che schioccano. Tutti abbiamo diritto a sognare un mondo nuovo, soprattutto chi è qua dentro, recluso. Inevitabilmente c'è del naif, si respira dell'ingenuità ma anche quella leggerezza e quella purezza d'intenti che porta gioia attraverso la semplicità. Siamo in un bar, una sorta di “Classe morta”, dove l'orologio si è bloccato da tempo immemore (come queste vite sospese in attesa della fine della pena) e i clienti dormono di un sonno stanco (bella presenza scenica Giuseppe P.), rassegnato, senza forza né volontà, zombie in letargo. Ma l'arte porta con sé la libertà, il sogno fa uscire dalla gabbia con la mente. Come delle epifanie, delle apparizioni salvifiche si materializzano sul palco dodici storie che, tra autoironia (“Siamo V.I.P.: Viviamo In Prigione”) e riflessioni amare e scanzonate, ci parlano, metaforicamente, di Terra Promessa (il mondo che sta là fuori, che hanno perso, che si sono lasciati sfuggire e soffiare e che adesso stanno, giorno dopo giorno, riconquistandosi), di storie di clandestinità, dell'Anno che verrà, della voglia di riscossa e rivincita che rilascia nell'aria la potenza di David Bowie, quel desiderio feroce di ripartire, di mettersi alle spalle i brutti momenti, risalire la china, rialzarsi dopo una rovinosa caduta agli inferi.

“Negli Stati Uniti spendiamo quarantamila dollari per mantenere ogni detenuto e ottomila per l’istruzione di ogni alunno delle elementari” (John Grisham).

C'è chi sogna un “Perfect Day” alla Lou Reed (bella fluidità di parola Stefano A.), perché non può fare altrimenti, c'è chi invece non sogna più (l'uomo “morettiano” pessimista che passa e se ne va scuotendo la testa) perché sente di non poterselo permettere, di non esserne degno, c'è chi sogna di essere un lupo nella foresta, pieno di fierezza e dignità, c'è chi sogna “il mondo che vorrei”, c'è chi legge la lettera inviatagli dalla propria figlia, c'è chi ha un sogno come il ragazzo africano che attacca un “I have a dream” che detto qui dentro ha ancora più senso e densità. C'è l'anziano detenuto che attacca le banche come simbolo del capitalismo e dell'assurda follia dell'avere, del possedere i soldi per poter comprare beni, c'è il ragazzo cresciuto per strada che rappa il suo amore per la giovane donna che lo sta aspettando a casa. I ricordi e le confessioni (Giuseppe A. ben dosa sarcasmo e durezza) si miscelano alle promesse e ai buoni propositi.

Per coloro che, nel nostro mondo là fuori, sono depressi e si lasciano andare, un giro ogni tanto in un penitenziario (o in un ospedale) potrebbe essere un toccasana per apprezzare quello che diamo per scontato: una camminata quando c'è il sole, un bacio, una carezza, un abbraccio, una risata all'aria aperta. La maggior parte di loro non saprà recitare così bene (la recitazione è assimilabile ad esperienze teatrali popolari e apprezzate come il Teatro Povero di Monticchiello o la Tovaglia a Quadri di Anghiari), non faranno gli attori professionisti una volta usciti da qua (non è questo l'intento e il fine ultimo), ma l'umanità che esprimono è qualcosa di imparagonabile, di tangibile, di felice. Anche con poco, si può fare molto, moltissimo. Questi ragazzi, questi uomini, insieme ad Altero Borghi, ce l'hanno dimostrato. Il teatro in carcere può recuperare coscienze e salvare vite con il play: il gioco del teatro. “Sono la più forte contraddizione delle sbarre, i libri. Al prigioniero steso sulla branda spalancano il soffitto” (Erri De Luca).

Tommaso Chimenti 01/03/2017

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…