“La rivolta degli oggetti” in un’esperienza scenica senza tempo

Accadeva che 90 anni fa, il 14 aprile 1930, moriva uno dei padri di quel teatro immediato, diretto ed efficace che era l’Agit-Prop: il poeta e drammaturgo russo Vladimir Majakovskij. Ma è accaduto anche che, 43 anni dopo la prima messa in scena de La Gaia Scienza, ha ripreso vita “La rivolta degli oggetti”, ora guidata dagli stessi protagonisti del 1976.

I testi e la regia di Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Alessandra Vanzi ripercorrono proprio la tragedia in versi di Majakovskij, attraverso una selezione di parole che affronta metaforicamente le questioni umane più varie.

Lo spettacolo è attualmente disponibile sulla piattaforma di RaiPlay, un’occasione per rivivere una messa in scena storica tornata coraggiosamente dopo tanto tempo.  Tre giovani interpreti, Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonino Cicero Santalena, basici ed essenziali nell’aspetto, viaggiano sulla scena disseminata di oggetti con cui entrano in vivace sintonia, per una dialettica dell’incontro-scontro pronta a tradurre e rivelare la loro presenza anche come performer.

Tre giovani interpreti, Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonino Cicero Santalena, basici ed essenziali nell’aspetto, viaggiano sulla scena disseminata di oggetti con cui entrano in vivace sintonia, per una dialettica dell’incontro-scontro pronta a tradurre e rivelare la loro presenza anche come performer.

Impossibile prescindere dal terreno natio dello spettacolo originario, figlio della Compagnia orientata alla sperimentazione, che guardava con interesse le nuove forme artistiche. La messa in scena ha inizio con i richiami alla Contact Improvisation di Paxton: i protagonisti si muovono in un campo di eventualità, versatile e provvisto della tensione che solo l’impatto casuale con un oggetto può dare. La carta, gettata a terra come un sentiero da seguire, si corrompe e permette la creazione di nuove figure tra gli interpreti.

Come un quadro surrealista, dove gli oggetti sono posizionati -apparentemente- in modo casuale, seguiamo le corse, gli spostamenti affannosi e sincopati dei protagonisti.

La mutevolezza della scena si fonde a quella della vita reale, dove l’accidentale può intaccare l’ecosistema presente. L’acqua, lentamente, modifica il volto e le vesti dell’attore come le parole che gli fuoriescono dalla bocca, anch’essa preda dell’acqua.

Gli attori appaiono progetti sempre nuovi per una contaminazione delle forme di espressione e, conseguentemente, del loro approccio emotivo.

Un contesto drammaturgico saldo dove il fine ultimo è riuscire a trasmettere la tangibilità del rapporto con la scena, tramutandolo in parole e concetti universali.

Ma qual è il contenuto che abita le molteplici forme?

“La rivolta degli oggetti” appare oggi un esperimento meno evanescente ed onirico, per un pubblico ormai alfabetizzato al racconto teatrale atto a destrutturare gli spazi e i ruoli, abituato alla privazione di una consistente forma narrativa.

Un terreno aperto alle infinite possibilità sceniche e sensoriali, declinate attraverso arti differenti con la compenetrazione della cultura russa, da cui il testo nasce.

Il linguaggio a primo impatto frastagliato, concede al dispositivo teatrale di coinvolgere e attivare il pensiero del pubblico, con il compito di dover concludere le riflessioni sull’umano, nate dalle molteplici stimolazioni prodotte e consegnate dagli artisti.

Si compie il senso di un'elaborazione poetica continua e caotica, che si agita e si srotola con vigore riconnettendoci verso nuove suggestioni; testimoniando la plasticità di un testo consapevolmente rimaneggiato e ancora vivo dopo decenni, confermando l’efficacia delle parole di Majakovskij: azioni teatrali viventi e possibilmente mutevoli, sempre contemporanee e tese, senza fatica, alla possibilità di nuovi contesti storici e sociali.

Arianna Sacchinelli

16-04-2020

Se questo è Malosti: Levi non può essere lieve

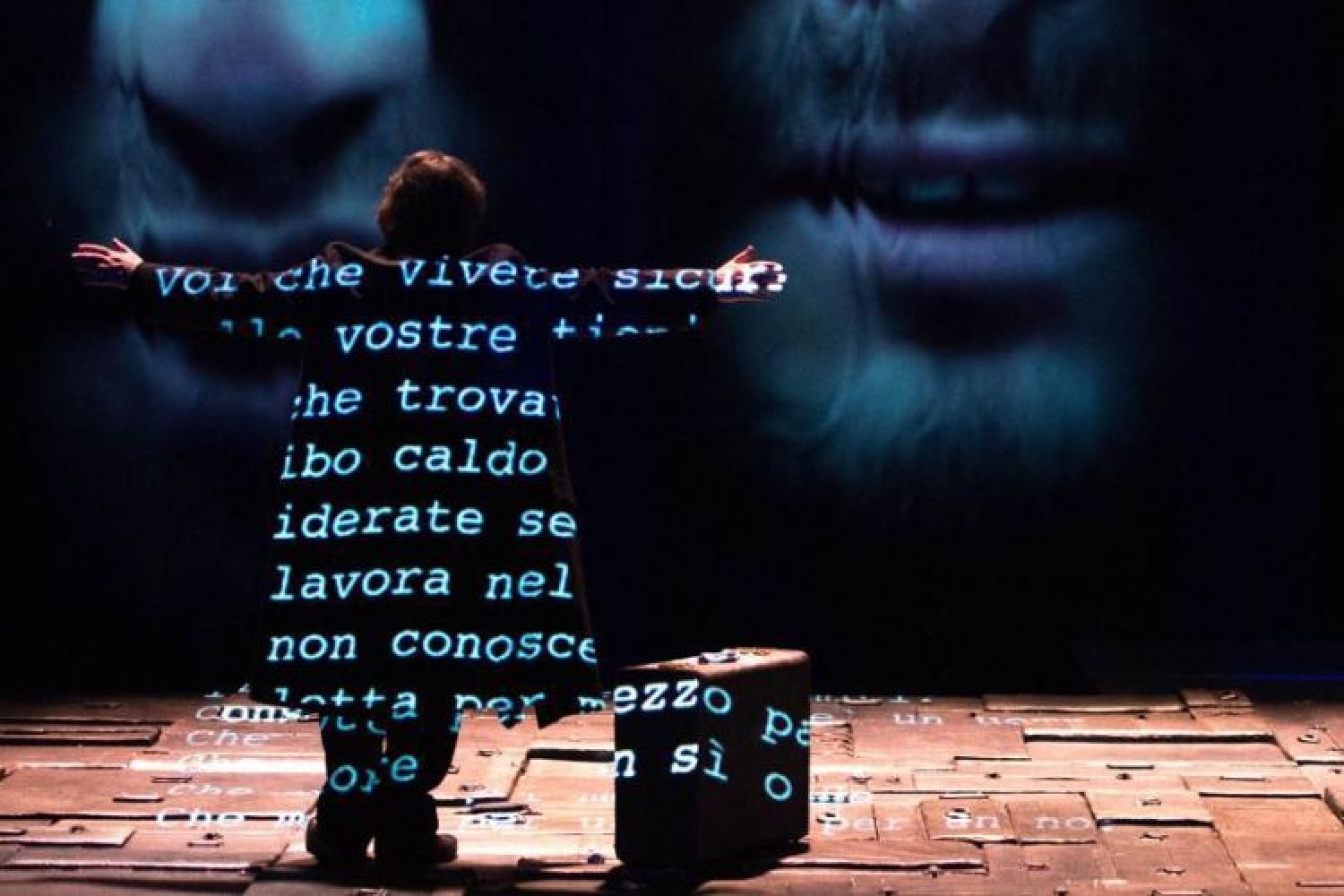

ROMA – Dopo averlo visto nelle vesti carnascialesche e viscerali dei Sonetti shakespeariani, dopo averlo ammirato in un Moliere colorato e raffinato, stavolta applaudiamo un Valter Malosti poliedrico, sempre più artista a 360 gradi, capace di cambi di registro, di sterzate, di intuizioni, di piccole grandi magie sceniche. In “Se questo è un uomo” (che in prima battuta era stato affidato a Paolo Pierobon che ha lasciato la “patata bollente” a 25 giorni dal debutto: un bravo a Malosti anche per aver preso la nave a quel punto della rotta), sempre terreno scivoloso con la retorica e la didattica e la didascalia sempre pronte a fare capolino, il direttore del Tpe di Torino (che lo produce assieme al Teatro Stabile di Torino e al Teatro di Roma) è riuscito, con una recitazione neutrale e che non lasciava adito né respiro a convenzioni né a facili commozioni, a far passare, nel suo quasi completo immobilismo, un dolore feroce, uno strazio silenzioso, lasciare ferite sotterranee.

Il suo è un teatro sempre curato all'estremo, denso di contenuti ma pulito in immagini che rimangono impresse anche molto oltre la fine della rappresentazione; qui l'uso delle proiezioni che dialogano perfettamente con il protagonista (1h 40' di monologo, mai stancante o fiacco, mai cede o tentenna), la scena (efficace di Margherita Palli) con il pavimento sconnesso e obliquo come un paesaggio lunare spettrale di crateri, come le vite degli ebrei dopo le Leggi Razziali, il coro (le bocche proiettate ci portano alla memoria “Non io” di Samuel Beckett) con i madrigali che trascinano con religiosità aulica e spirito febbrile, i due performer, usati con il contagocce, una danzatrice e un attore zombiesco, che intervengono a piccole dosi, come satelliti che danno ancora più risalto al pianeta centrale. Comunque non si tratta di un one man show anche se tutto ruota attorno al carisma e alla luce che emana Malosti/Levi fermo in mezzo alla scena nel suo cappotto, con la valigia, lì sospeso, abbandonato nel vuoto attorno e con tutto quel buio, soprattutto quando la casa alle sue spalle si alza dopo l'entrata nel lager, quel nero devastante, violento, crudele e brutale che dietro di lui vuole aggredirlo, tenta di mangiarselo, vuole inghiottirselo, vuole trascinare anche noi, succhiandoci dalla platea, come una calamita bulimica che attrae ogni materia che le gravita attorno.

Il progetto di Malosti è alto, inconsueto e impegnativo a cento anni dalla nascita del torinese Primo Levi (31 luglio 1919), tre gli appuntamenti ideati con altrettanti campioni della scena contemporanea nostrana: Pierobon, appunto in prima battuta, in “Se questo è un uomo”, Luigi Lo Cascio con “Il Sistema Periodico”, Fabrizio Gifuni in “I sommersi e i salvati”. La neve scorre sul velatino sul boccascena e, una volta caduto a terra, forma una sorta di fangoso appicicaticcio composto che sa di melma, di sporco, di quel laido incrostato che pervade i giorni nel campo di concentramento. Il suo è un racconto, il lento scivolamento nell'abisso, anzi in quell'Inferno che si fa parallelo, in audio, con quello dantesco. Il ritmo, nel suo incedere lineare e senza strappi, nella sua “normalità” di concatenazione degli eventi senza pathos (dona ancora più freddo alle ossa), è un cammino claudicante, una perdita, una discesa tra queste scale di grigi, sfumature di morte, con questi riflettori (le luci affilate sono di Cesare Accetta) che da più parti colpiscono, accecano, incartano Malosti come un interrogatorio al sapore di chiavistelli, al crudo rumore di ghigliottina. Malosti qui non è Levi, ma è Levi che racconta di se stesso in una triangolazione che restituisce gravità e distanza, un occhio esterno che allontana e rende la visuale più nitida sull'impianto. Un grande lavoro composito pulito.

(dona ancora più freddo alle ossa), è un cammino claudicante, una perdita, una discesa tra queste scale di grigi, sfumature di morte, con questi riflettori (le luci affilate sono di Cesare Accetta) che da più parti colpiscono, accecano, incartano Malosti come un interrogatorio al sapore di chiavistelli, al crudo rumore di ghigliottina. Malosti qui non è Levi, ma è Levi che racconta di se stesso in una triangolazione che restituisce gravità e distanza, un occhio esterno che allontana e rende la visuale più nitida sull'impianto. Un grande lavoro composito pulito.

Tante scolaresche (il tema si presta) e nessun fiato, nessuna distrazione, nessun bisbiglio: la luce oscura che arriva dal palco è talmente potente che annichilisce, ti rende esangue, prosciuga, congela, immobilizza, affascina, deglutisce come un imbuto, tira come un cono d'ombra, risucchia come sabbie mobili. E basta leggere Levi, e basta sentire Malosti per capire, anche a distanza di anni, quanto abbaglianti e incresciose fossero le inesattezze e gli errori grossolani e marcati disseminati all'interno della pellicola Premio Oscar “La vita è bella”: le baracche dei prigionieri in muratura con il pavimento, invece erano di legno con il fango a terra, il bambino che rimane con il padre, invece venivano separati e gassati subito, i teschi messi a piramide, invece c'erano i forni crematori per “farli passare per il camino”, gli americani che arrivano in Polonia con i carri armati a distribuire cioccolata e chewing gum (come accadde a Napoli, Malaparte docet), invece erano stati i russi  a liberare i campi. Inaccettabili stravolgimenti della Storia.

a liberare i campi. Inaccettabili stravolgimenti della Storia.

Valter Malosti conosce i meccanismi del teatro, le sue pieghe e al contempo non usa strategie, ruffianerie, sotterfugi, rimanendo minimalista pur nella somma che mai risulta debordante, anzi tutto è centellinato, misurato, millimetrico, ben calibrato. Inoltre, seppure tutto il testo sia concentrato su di lui e nelle sue mani e gravi sulle sue spalle larghe, mai si ha la sensazione del mattatore che “uccide” il testo e se lo mastichi per il puro gusto dell'applauso (abbiamo molti esempi in Italia di tale nefasto modo di stare in scena).

Il suo  scorrere è ansiogeno in una calma apparentemente gelida che non ti concede vie di fuga né attimi dove poter stare tranquillo affossato sulla tua poltroncina, ogni incipit è uno spillo che ti costringe ad aprire gli occhi, ti mette a nudo in questa “demolizione di un uomo”, e ti senti piccolo, e ti senti vulnerabile, e ti senti indifeso e impotente, ingabbiato, “la presenza cattiva del filo spinato” la senti sulla pelle come brivido irto, sei solo, offeso, tramortito, senza speranza. Testo straziante e ancora necessario. E c'è quasi vergogna alla fine ad applaudire, perché il battere le mani è gioia o liberazione e in questo caso non ci può essere né l'una né l'altra. Se questo è Malosti lo vogliamo vedere altre dieci, cento, mille volte.

scorrere è ansiogeno in una calma apparentemente gelida che non ti concede vie di fuga né attimi dove poter stare tranquillo affossato sulla tua poltroncina, ogni incipit è uno spillo che ti costringe ad aprire gli occhi, ti mette a nudo in questa “demolizione di un uomo”, e ti senti piccolo, e ti senti vulnerabile, e ti senti indifeso e impotente, ingabbiato, “la presenza cattiva del filo spinato” la senti sulla pelle come brivido irto, sei solo, offeso, tramortito, senza speranza. Testo straziante e ancora necessario. E c'è quasi vergogna alla fine ad applaudire, perché il battere le mani è gioia o liberazione e in questo caso non ci può essere né l'una né l'altra. Se questo è Malosti lo vogliamo vedere altre dieci, cento, mille volte.

Tommaso Chimenti 10/11/2019

Foto: Tommaso Le Pera

Il giardino dei ciliegi. Trent'anni di felicità in comodato d'uso. Čechov secondo Kepler-452 tra drammaturgia e autobiografia

"Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso", in scena al Teatro India di Roma dal 14 al 17 febbraio, è la riscrittura della compagnia Kepler-452 del dramma russo di Anton Cechov. La parola felicità, recita il sottotitolo: «Oh! Infanzia, purezza mia! Dormivo in questa stanza, di qui guardavo il giardino, e tutte le mattine la felicità si svegliava con me! Ed è rimasto com’era, Uguale, intatto! Bianco! Tutto bianco!» (Anton Čechov, Il giardino dei ciliegi, atto I, 1904, corsivo mio).

La sera della prima, Il giardino dei ciliegi si apre con la rievocazione dell’immagine della luce fredda, bianca, dell’alba russa. Quest’immagine, del giardino incantato che si prepara al giorno, prologo di un sole non ancora sorto, significa già la scomparsa di un luogo magico, profondamente intriso delle vite di chi lo ha abitato. Parlando al pubblico mentre le luci di sala sono ancora accese, Nicola Borghesi e Paola Aiello, regista e attrice del gruppo teatrale bolognese, presentano quelli che di questa storia sono i fatti e i personaggi: 9 dicembre 2015, Giuliano e Annalisa Bianchi vengono sgomberati dalla loro casa in cui hanno vissuto per più di trent’anni in comodato d’uso; 15 dicembre 2017, inaugura di fronte a quella casa, FICO, Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco tematico del cibo del mondo; 22 agosto di un imprecisato anno di fine Ottocento, il giardino dei ciliegi di Ljuba e Gaev, proprietari terrieri della Russia prerivoluzionaria, andrà all’asta per debiti insieme alla loro casa. Poco dopo, saranno a loro volta sgomberati. Nei panni di personaggi immaginari realmente esistenti, Giuliano e Annalisa sono i moderni Ljuba e Gaev ĉechoviani; attore, ma non cantante, in jilet bianco e scarpe gialle, Lodovico “Lodo” Guenzi (Lo stato sociale) è Lopachin. Dal desiderio di mettere in scena l’opera di Čechov, nasce l’urgenza di farlo attraverso l’idea della sintesi di un “giardino”, oggi, e l’esigenza di cercarlo all’orizzonte dei prati e dei parchi fuori dalla loro città, nella periferia di Bologna. Un lavoro di rilettura, riscrittura e analisi del testo su un testo che non smette di raccontare raccontandosi, nella storia di Giuliano e Annalisa, dove la drammaturgia si integra ibridandosi ai fatti autobiografici: scene campestri e di vita contadina, la registrazione di una telefonata, la presenza sul palco di elementi scenici di casa Bianchi (un pappagallo Ara, un piccione, una pistola da mattazione per maiali). Animali e oggetti che adesso non servono più a nulla se non all’ornamentazione di una scenografia aborre dal vuoto, dalla fine di tutto. Tutto quello che viene toccato, sfiorato, preso in mano, raccolto dagli attori è già perduto. Alcuni episodi contenuti in questo lavoro teatrale sono infatti ricordi di vita passata di Giuliano e Annalisa che hanno abitato il loro “giardino dei ciliegi”, a Bologna, che non c’è più. Al centro del dramma vi è la dialettica tra illuminismo e magia, legge e natura, il passaggio inesorabile dalla vita agricola che era a quella urbana che sta per avvenire. Questa rappresentazione de Il giardino è una riflessione, parlata e agita, di uno sguardo al passato. Un passato che si fa vivo nel presente in un moto di cinesi e stasi, tra loro in tacita connivenza, nell’attesa tremenda della perdita. Sul finire del IV atto, resta sul palco un divano coperto da un telo bianco, dove nessuno è più seduto, circondato da oggetti da ripulire, sistemare, sgomberare… Lì, su quel divano, stava Ljuba rannicchiata. Aspetta che da un momento all’altro le crolli addosso la casa. Una finale scritto tra le lacrime, come suggeriscono, qua e là, le indicazioni scritte tra parentesi nella sceneggiatura. Le lacrime che tradiscono il dolore interno di un pianto, di Čechov, di Giuliano-Gaev, di Annalisa-Ljuba… Un ultimo atto di trionfale immaginazione al pensiero del giardino come cimitero di alberi divisi in lotti per villini, le tombe dei villeggianti e delle loro esistenze quotidiane. Un giardino di vecchi ceppi, i ciliegi tagliati, dalle radici così forti da rompere il marciapiede e far inciampare i passanti.

Elvia Lepore, 17.02.19

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…