"Il principio di Archimede": il politicamente corretto è la tragedia del nostro tempo

FIRENZE - “Ogni corpo immerso in un fluido subisce una forza diretta dal basso verso l'alto di intensità equiparabile alla forza-peso del fluido spostato”. Semplicisticamente, una sorta di azione e reazione. Siamo, inevitabilmente, in una piscina, anzi negli spogliatoi tra armadietti e la scena, didascalica ma efficace, di Federico Biancalani (il pubblico è posto sul palco del Teatro di Rifredi), che ci ricorda proprio le corsie di una vasca olimpionica con i galleggianti a dividere il percorso dei nuotatori. E subito la mente vola al videoclip anni '80 “Smalltown boy” dei Bronski Beat: acqua, spogliatoi, violenza, nudi, prurigine, voyeur. Già perché nel testo acuto e brutalmente psicologico del catalano Josep Maria Mirò si parla di acqua come liquido amniotico, ovvero come affetto e dolcezza e salvezza e protezione degli adulti verso i più piccoli, si parla di acqua come galleggiamento di fronte alle accuse infamanti, si parla di acqua in termini di annegamento dentro la shit storm, si parla di acqua come boccheggiamento tra le insidie di chi vuol vedere il male ad ogni costo, si parla di acqua come paura dell'ignoto, del cadere, del non riuscire a riemergere, soffocare in mezzo ad imputazioni dalle quali è difficile difendersi.

Ci sono due istruttori giovani (i gagliardi e muscolari Giulio Maria Corso e Samuele Picchi, fisico da gladiatori guerreggianti ben affiatati, affilati e allineati, credibili in tutto l'excursus drammaturgico, tranne che nello scontro fisico risultato ben poco realistico e alquanto posticcio) che sono caratterialmente agli antipodi: uno, il nostro antieroe Corso (sguardo pungente da Lucignolo provocatore e bella tenuta su quella linea sottile tesa tra l'abisso e l'arroganza), spigliato, contro le regole, scavezzacollo, l'altro (Picchi ha fatto un salto di qualità rispetto a “Tebas Land”) è più saggio, posato, con la testa sulle spalle. C'è la responsabile della struttura, Monica Bauco storica attrice con molta esperienza, qui spinge troppo sul melò, che diventa ago della bilancia tra il mondo interno che si sviluppa tra bambini e acquaticità, e quello esterno che vede, controlla, giudica gesti dal cemento delle tribune e affibbia significati a movimenti e tenerezze travisando in malafede la realtà.

C'è ne “Il principio di Archimede” (regia e traduzione di Angelo Savelli; la prima italiana nel 2018) la grande paura del nostro tempo, ovvero quella di perdere la reputazione e, grazie e per colpa dei social network e degli smartphone sempre a portata di mano e di clic e di video, che ci vogliono trasformare in giustizieri della notte, in citizen journalist, in persone in grado, senza conoscenza delle leggi e ignare delle conseguenze, di mettere online contenuti estrapolati, momenti che diventano assoluti strappati a contesti dove sarebbero stati relativizzati. Questa mania, che si fa smania, di diventare giudici della vita degli altri, di essere tutti moralizzatori delle vite degli altri, questo poter monitorare, con la spada di Damocle appunto del telefonino (ma bastano anche le voci di corridoio e le chiacchiere che in un attimo attraverso le chat di whatsapp diventano “virali”, come piace tanto dire), questo aver sempre tutto sotto controllo, questa censura preventiva, questo sorveglianza sociale reciproca, il gusto per il fake che diventa trash e gossip, questo decontestualizzare, e quindi questo rendere freddo ogni rapporto, dinamica e relazione inevitabilmente ha distrutto la spontaneità, l'allegria dell'improvvisazione facendoci sempre chiedere, prima di muoverci, se un gesto o un atteggiamento potrà essere compreso nella sua sincera e reale forma o se potrebbe essere scambiato e frainteso e giudicato “inopportuno” (altra parola che va molto di moda). Abbiamo paura e nella paura legiferiamo e vogliamo che tutto sia spiegato e chiaro, ma il mondo  ci sfugge continuamente di mano e invece vogliamo ingabbiarlo, metterlo in categorie ferree uscito dalle quali sei in fallo, senza possibilità di redenzione, passibile di gogna mediatica.

ci sfugge continuamente di mano e invece vogliamo ingabbiarlo, metterlo in categorie ferree uscito dalle quali sei in fallo, senza possibilità di redenzione, passibile di gogna mediatica.

Un bambino piccolo, avendo paura dell'acqua, era stato abbracciato e baciato (l'insegnante dice su una guancia, una bambina che ha visto la scena dice sulle labbra) dall'istruttore. Comincia un processo illecito alle intenzioni fatto di accuse (essere un pervertito, un molestatore) dalle quali non è possibile difendersi, i genitori montano rabbia e schiumano vendetta (Riccardo Naldini, altra colonna attoriale di Rifredi, non è così incisivo nel lasciarci nella sospensione, nel dubbio su da che parte stia la ragione), l'istruttore infangato e additato, prima di essere  omosessuale poi pedofilo (anche se differente per età e vicende può far nascere un parallelismo con “Il caso Braibanti” di Massimiliano Palmese), non sa a cosa appigliarsi per tentare una difesa (tutto sembra assurdo e grottesco) e più cerca di spiegare più si infila in un ginepraio di spine alimentando il sospetto, aumentando la sfiducia attorno a sé. Un gesto che poteva essere di sostegno e supporto ad un piccolo nuotatore tremolante (l'interpretazione e la regia però ci fugano ogni possibile punto interrogativo ed equivocità annullando le ambiguità sulle quali il testo si fonda e donandoci la verità dell'assoluzione e dell'innocenza dell'incriminato che non viene mai messa realmente in dubbio) diventa la ghigliottina, il casus belli, il nodo del contendere, il crack che fa scivolare la vicenda nella tragedia, che fa ribollire gli animi mettendo da parte la logica razionale e pensando soltanto a farsi giustizia da soli.

omosessuale poi pedofilo (anche se differente per età e vicende può far nascere un parallelismo con “Il caso Braibanti” di Massimiliano Palmese), non sa a cosa appigliarsi per tentare una difesa (tutto sembra assurdo e grottesco) e più cerca di spiegare più si infila in un ginepraio di spine alimentando il sospetto, aumentando la sfiducia attorno a sé. Un gesto che poteva essere di sostegno e supporto ad un piccolo nuotatore tremolante (l'interpretazione e la regia però ci fugano ogni possibile punto interrogativo ed equivocità annullando le ambiguità sulle quali il testo si fonda e donandoci la verità dell'assoluzione e dell'innocenza dell'incriminato che non viene mai messa realmente in dubbio) diventa la ghigliottina, il casus belli, il nodo del contendere, il crack che fa scivolare la vicenda nella tragedia, che fa ribollire gli animi mettendo da parte la logica razionale e pensando soltanto a farsi giustizia da soli.

Molto interessante la scelta del riavvolgimento del nastro, con il classico rumore del rewind delle cassette musicali, per ritornare alla scena precedente, tornare ad un prestabilito momento e da lì ripartire argomentandola, aumentandola, perfezionandola. Escamotage, usato più volte all'interno della pièce, ma che risulta sempre funzionale, fruttuoso, puntuale, una scansione che fa rielaborare gli eventi, riassestare i fatti, riallineare le prospettive. Il politicamente corretto ci distruggerà perché disumanizza e imbriglia, raffredda i rapporti, toglie la vita, il calore. Un testo attualissimo, necessario, indispensabile.

Tommaso Chimenti 04/04/2022

Foto: Pino Le Pera

"Misericordia" di Emma Dante: Pinocchio balla storto tra le sue madri-pulle

FIRENZE – In un basso angusto e ammuffito senza finestre dove gli unici colori sono dettati dai rifiuti plastificati, la sola cosa che può tenere, come malta e calcestruzzo le pietre scosse e smosse, può essere soltanto una grande “Misericordia” (prod. Piccolo di Milano, Atto Unico/Compagnia Sud Occidentale, Biondo di Palermo, Carnezzeria; visto al Teatro di Rifredi che ha sempre un occhio attento verso le migliori proposte in circolazione) che lega e stringe, abbraccia e solidifica quattro esseri così prostrati dall'esistenza, bastonati dall'incuria e dal disagio. In questa comune, in questa famiglia allargata, nata dalla penna e dalla regia di Emma Dante (che qui ritrova i suoi habitat, le sue atmosfere, il suo pathos viscerale e carnale), tre prostitute si sono fatte carico di un ragazzo con problemi mentali, figlio di una loro collega uccisa da un cliente violento. Il ragazzo, Arturo, che chiamandolo con cadenza palermitana prende la pronuncia di Artaud, è il punto di riferimento, il dolore e la gioia delle tre che altrimenti sarebbero indurite dalle condizioni di vita miserabili, squallide a contatto con uomini schifosi, tanto per citare David Foster Wallace che è sempre cosa buona e giusta. Attraverso questo ragazzo disgraziato, che si aggira con il pannolone, nato settimino e ritardato per le botte subite dalla madre in gravidanza, che non riesce a parlare, le tre hanno uno scopo nella vita, un obbiettivo; lo curano, lo coccolano, lo guardano dormire nei rari casi di quiete, perché, ovviamente, non sono tutte rose e fiori da romanzo rosa e la misericordia passa dalle spine e dal dolore quotidiano da fronteggiare, dal sacrificio e dal malessere da combattere con tenacia e costanza.

In questa comune, in questa famiglia allargata, nata dalla penna e dalla regia di Emma Dante (che qui ritrova i suoi habitat, le sue atmosfere, il suo pathos viscerale e carnale), tre prostitute si sono fatte carico di un ragazzo con problemi mentali, figlio di una loro collega uccisa da un cliente violento. Il ragazzo, Arturo, che chiamandolo con cadenza palermitana prende la pronuncia di Artaud, è il punto di riferimento, il dolore e la gioia delle tre che altrimenti sarebbero indurite dalle condizioni di vita miserabili, squallide a contatto con uomini schifosi, tanto per citare David Foster Wallace che è sempre cosa buona e giusta. Attraverso questo ragazzo disgraziato, che si aggira con il pannolone, nato settimino e ritardato per le botte subite dalla madre in gravidanza, che non riesce a parlare, le tre hanno uno scopo nella vita, un obbiettivo; lo curano, lo coccolano, lo guardano dormire nei rari casi di quiete, perché, ovviamente, non sono tutte rose e fiori da romanzo rosa e la misericordia passa dalle spine e dal dolore quotidiano da fronteggiare, dal sacrificio e dal malessere da combattere con tenacia e costanza.

Il ragazzo, del quale non  intuiamo drammaturgicamente l'età scenica, si muove scattoso, pare volare con quelle braccia magre in quel suo continuo ossessivo autistico tentativo di volo sbilenco, patologicamente pinocchiesco. Il riferimento diventa poi palese attraverso due didascaliche sottolineature: il padre manesco che si chiamava, guarda caso, Geppetto (distruggendoci il mito di quest'uomo che si toglieva il cibo di bocca per il ciocco di legno o vendeva la giacca d'inverno per far studiare il figlio discolo), e la canzone iconica dello sceneggiato anni '70 (già, allora non si chiamavano ancora serie tv) firmato da Luigi Comencini con Nino Manfredi e Gina Lollobrigida che ha fatto piangere milioni di bambini oggi quarantenni ancora traumatizzati all'ascolto delle prime note di quella nenia così patetica e così impossibile da dimenticare. Un rimarcare che poteva essere evitato lasciando al pubblico quella “fatica intellettuale”, quello “sforzo cerebrale”, quel lavoro attivo che distingue il teatro dalla passività di cinema e tv. Ma non ne faremo un caso (anche se qui il concetto di maschio risulta essere o un violento omicida o un handicappato) perché, nella sua semplicità, “Misericordia” ha dentro la poesia dei sentimenti, quelli che travalicano le tragedie, quelli che rompono argini, quelli che non si piegano davanti alle difficoltà, quelli che spaccano le montagne per raggiungersi. C'è un amore assoluto che sgorga e cresce e fluisce da queste tre donne (attrici mirabolanti e cariche, tenere e incisive con una presenza scenica superba) verso quest'essere che la società ha considerato, come loro stesse sono state giudicate, un rifiuto da emarginare, un qualcosa di rotto che non sarebbe servito, un giocattolo guasto da buttare. Le prostitute, aldomovariane o ozpetekiane, hanno trovato in lui (diventando il loro punto di riferimento, la loro ragione di vivere) la loro maternità, la loro infinita delicatezza repressa dovendo quotidianamente lottare contro il mondo machista dei compratori di sesso nella guerriglia della povertà miserevole e degradante.

intuiamo drammaturgicamente l'età scenica, si muove scattoso, pare volare con quelle braccia magre in quel suo continuo ossessivo autistico tentativo di volo sbilenco, patologicamente pinocchiesco. Il riferimento diventa poi palese attraverso due didascaliche sottolineature: il padre manesco che si chiamava, guarda caso, Geppetto (distruggendoci il mito di quest'uomo che si toglieva il cibo di bocca per il ciocco di legno o vendeva la giacca d'inverno per far studiare il figlio discolo), e la canzone iconica dello sceneggiato anni '70 (già, allora non si chiamavano ancora serie tv) firmato da Luigi Comencini con Nino Manfredi e Gina Lollobrigida che ha fatto piangere milioni di bambini oggi quarantenni ancora traumatizzati all'ascolto delle prime note di quella nenia così patetica e così impossibile da dimenticare. Un rimarcare che poteva essere evitato lasciando al pubblico quella “fatica intellettuale”, quello “sforzo cerebrale”, quel lavoro attivo che distingue il teatro dalla passività di cinema e tv. Ma non ne faremo un caso (anche se qui il concetto di maschio risulta essere o un violento omicida o un handicappato) perché, nella sua semplicità, “Misericordia” ha dentro la poesia dei sentimenti, quelli che travalicano le tragedie, quelli che rompono argini, quelli che non si piegano davanti alle difficoltà, quelli che spaccano le montagne per raggiungersi. C'è un amore assoluto che sgorga e cresce e fluisce da queste tre donne (attrici mirabolanti e cariche, tenere e incisive con una presenza scenica superba) verso quest'essere che la società ha considerato, come loro stesse sono state giudicate, un rifiuto da emarginare, un qualcosa di rotto che non sarebbe servito, un giocattolo guasto da buttare. Le prostitute, aldomovariane o ozpetekiane, hanno trovato in lui (diventando il loro punto di riferimento, la loro ragione di vivere) la loro maternità, la loro infinita delicatezza repressa dovendo quotidianamente lottare contro il mondo machista dei compratori di sesso nella guerriglia della povertà miserevole e degradante.

Magnifica la scena iniziale con i ferri da calza che sbattendo formano un tappeto sonoro sopra il quale Arturo si muove nervoso come un uccellino alle prese con il primo sbattere di ali, oppure il gramelot sincopato parlandosi all'orecchio, magistrale il quadro con la musica araba e il ragazzo che ruota vorticosamente come un derviscio, superlativo il momento nel quale l'immondizia viene sparsa e il giovane produce suoni gutturali simili al chiocciare della gallina o ai punti esclamativi di Woodstock, l'amico tutto giallo di Snoopy, per arrivare a quella straziante ed esaltante del  carillon e del figlio sonnambulo con le donne che lo inseguono perché non si faccia male.

carillon e del figlio sonnambulo con le donne che lo inseguono perché non si faccia male.

C'è la mamma in nero (Italia Carroccio, ironica e guerrigliera), c'è la mamma in rosso (Manuela Lo Sicco, tenace), c'è la mamma in blu (Leonarda Saffi gigantesca) e in mezzo il loro “bambino” (perché i figli sono di chi li cresce e non di chi li mette al mondo, e anche se sono imperfetti va bene lo stesso) con evidenti problemi ma che, in qualche modo, con la sua presenza impegnativa, le ha salvate dallo schifo, dal viscido, dalla desolazione dell'anima, da quella tristezza infinita che si appiccica sui vestiti come sperma secco. Arturo (un meraviglioso Simone Zambelli, danzatore snodabile e infaticabile, performer inesauribile) ha salvato le tre donne che adesso devono farsi forza e lasciarlo andare, per il suo bene, squarciandosi di dolore perché il bene più alto non è egoisticamente il proprio ma quello di questo figlio sghembo. E' questa la “Misericordia”, il dare e avere, il dare non per ricevere, ma il dare per il piacere intimo del dare. Non si chiama regalo, si chiama dono.

Tommaso Chimenti 29/10/2021

Il trasformismo di Ballantini fa rivivere il mito del mattatore Petrolini

FIRENZE – Precursore malizioso, innovatore licenzioso, pioniere esuberante, sperimentatore esagerato, riformatore aggressivo, rottamatore ante litteram. La comicità, italiana e non, deve molto all'opera, alle invenzioni, alla faccia, alle parole di Ettore Petrolini, nato a fine '800, calcatore di scene a cavallo tra le due Grandi Guerre, il Ventennio del Fascismo. Cabarettista, mattatore, one man show, ogni definizione gli stava stretta, sta di fatto che ha inventato un linguaggio, un modo di stare in scena, di portare i suoi “tormentoni”, personaggi stralunati. Tutti i comici, come detto, gli devono qualcosa. E la storia di Dario Ballantini (qui accompagnato alla fisarmonica dalle atmosfere retro' di Marcello Fiorini), abile trasformista conosciuto al grande pubblico per le sue infinite imitazioni a Striscia la Notizia (da Valentino a Valentino Rossi, da Vespa a Morandi, da Maroni a Renzi, solo per citarne alcuni nella sua carrellata variopinta), si intreccia, per caso, per racconti familiari, per storia, per volontà e passione a quella dell'attore romano.

L'omaggio “Ballantini & Petrolini” è una lectio, con tanto di leggio sul boccascena inframezzata con le figure e le macchiette che hanno animato e caratterizzato la carriera di Petrolini (scomparso a poco più di cinquant'anni per problemi cardiaci): l'artista livornese, con cambio a vista in una sorta di camerino con specchio e luci da varietà, con pochi tocchi d'abito e di cerone, interpreta e si cala ora in “Giggi er Bullo” adesso nella “Sonnambula abruzzese”, poi in “Salamini” fino a “Nerone” (nel quale molti ci videro Benito Mussolini), passando per “Amleto” con la sua parodia del teatro classico, cantando “Tanto pe' cantà” (portata al successo molti anni dopo da Nino Manfredi), arrivando a “Fortunello”, sfociando nell'iconico “Gastone”, quasi Penguin di Batman, dove regna l'autoironia, e esaltandosi nel “Pagliaccio del circo”. Un grande ventaglio, utile, per non dimenticare da dove arriva la comicità attuale: a Petrolini infatti, ci spiega l'attore livornese (anche grande pittore, fino al 31 gennaio la sua mostra è aperta alla Galleria d'arte La Fonderia con l'esposizione “Esistenze Inafferrabili”) nel suo fare bilanciata tra un'autobiografia tutta graffiante labronica e pagine di critica e giornali dell'epoca, tra la sua soggettività e ricordi dell'epoca, devono molti generazioni e generazioni dei creatori della risata nostrana: da Gigi Proietti a Enrico Montesano, da Pino Caruso ad appunto Manfredi fino a Carlo Verdone (l'astrologa) e Alberto Sordi.

Non solo Roma però, il suo repertorio e la sua arte anticipatrice ed ancora contemporanea è stata “saccheggiata” a piene mani. E' stato uno sdoganatore rivoluzionario e sotto la scorza del “Teatro demenziale” c'era una critica al sistema, al Palazzo, al Potere, al Teatro ufficiale, polveroso e formale. Aveva inventato quel mix tra teatro e falsa magia (che portano in scena oggi il Mago Forrest o Raul Cremona), quella demenzialità fatta di slogan e freddure non-sense e frasi ripetute alla Franco e Ciccio, l'atemporalità delle ambientazioni delle sue maschere (alla Mel Brooks), sforando nella canzone, così nello stornello. Sfuggiva ad ogni categoria, era fuori, era oltre, era altro, fuori classifica: campione di surrealismo, avanguardista del grottesco, anticipatore del futurismo.

Battute folgoranti,  brucianti, al fulmicotone, roventi, urticanti, affilate, raffinate o gravi, ciniche, stilettate cattive, senza riguardi, tanto che all'ennesimo premio fascista, ritirandolo dal palco disse: “Me ne fregio” incosciente e sfrontato. Vite vissute come un'eterna avventura, cariche di aneddoti come quella di Ballantini comunicatore ed “erede” artistico del genio Petrolini, riconosciuto anche dalla famiglia del grande attore romano come suo tramandatore accertato.

brucianti, al fulmicotone, roventi, urticanti, affilate, raffinate o gravi, ciniche, stilettate cattive, senza riguardi, tanto che all'ennesimo premio fascista, ritirandolo dal palco disse: “Me ne fregio” incosciente e sfrontato. Vite vissute come un'eterna avventura, cariche di aneddoti come quella di Ballantini comunicatore ed “erede” artistico del genio Petrolini, riconosciuto anche dalla famiglia del grande attore romano come suo tramandatore accertato.

Rime, slanci, barzellette con quel gusto acido, insolente, testardo come deve essere l'ironia, il sarcasmo, la risata scorretta, che altrimenti non vale: “C'era scritto formaggio da grattare e io me lo so fregato”; la maga che confessa: “Posso leggere l'Avvenire e pure il Corriere della Sera”. Serafico, appuntito, ficcante: “Un tizio mi indica una cancellata ma come fa ad esserci se l'hanno cancellata?”, “Mio figlio cammina già da due mesi” “A quest'ora sarà arrivato a Torino”. Battute senza tempo, fresche, non datate: “Mi sono accorto che  l'Italia non ama i suoi uomini più patriottici: per le strade ho letto Via Cavour, Via Mazzini, Via Garibaldi”; “Ho fatto uno scherzetto alle Ferrovie dello Stato: ho fatto un biglietto andata e ritorno per Roma ma non sono tornato”. Caustico, cinico nel suo linguaggio destrutturato che in qualche modo aveva anticipato il rap o quanto meno assimilabile al punk rock elettronico di Alberto Camerini.

l'Italia non ama i suoi uomini più patriottici: per le strade ho letto Via Cavour, Via Mazzini, Via Garibaldi”; “Ho fatto uno scherzetto alle Ferrovie dello Stato: ho fatto un biglietto andata e ritorno per Roma ma non sono tornato”. Caustico, cinico nel suo linguaggio destrutturato che in qualche modo aveva anticipato il rap o quanto meno assimilabile al punk rock elettronico di Alberto Camerini.

“Mi chiamo Gastone ma mia mamma mi chiama Tone per risparmiare il Gas”; “Mi dia nome e cognome” “Ah bella se lo do a lei io domani come mi chiamo?”. Contemporaneo: “Non si vive di solo pane, ci vuole anche la cocaina”. “Fine dicitore”, “Fantasista”, ogni definizione è una limitazione. Se Petrolini è stato il Dio della comicità, Ballantini ne è certamente il suo Profeta. W Petrolini, W Ballantini.

Tommaso Chimenti 17/01/2020

Foto: Pino Le Pera

Con Malvaldi in teatro si sente "Odore di chiuso"

FIRENZE – Dopo aver scritto “Odore di mare” e “Odore di Marsiglia” era impossibile fare a meno di Andrea Kaemmerle per questo “Odore di chiuso” (prod. Teatrodante Carlo Monni) tratto dall'omonimo romanzo di Marco Malvaldi. Già al tempo della trasposizione, sempre al Teatro di Rifredi, della “Briscola in cinque”, altro testo dell'autore pisano divenuto celebre per “I delitti del Barlume” (su Sky), avevamo capito che se le sue storie possono reggere su carta, con molti dubbi, e tengono botta sul piccolo schermo grazie a qualche piccola trovata, in teatro è davvero difficile che possano trovare una collocazione: l'ironia è flebile, la scrittura incerta, i dialoghi tentennanti, la suspense assente, il giallo mancante. Non abbiamo mai capito il successo editoriale di Malvaldi ma forse il problema è nostro, forse la sua fama è data proprio dalla semplicità, dalla leggerezza, dai suoi personaggi strampalati tratteggiati in allegria. Il mistero e l'omicidio, così come la ricerca del colpevole, sono faccende totalmente secondarie. Infatti dopo poco ci si scorda di dover capire chi ha commesso il reato.

In mezzo ad armature in stile Stibbert (la casa-museo dell'antiquario-collezionista inglese è a pochi passi dal teatro dei Pupi e Fresedde, da poco insigniti del Premio Ubu speciale) un tavolo molto ingombrante, che blocca l'azione, riempie la scena: ci sono una famiglia di aristocratici al verde, un poeta, un usuraio, varia servitù e una sorta di commissario improvvisato, tipo Miss Marple o la Signora Fletcher o appunto i quattro vecchietti arzilli del Barlume (niente di nuovo sotto il Sole, dunque), nella persona del cuoco Pellegrino Artusi. Kaemmerle qui sfoggia il suo emiliano-romagnolo (a metà tra la Zocca di Vasco e la Tavullia di Valentino Rossi) che già gli ha portato fortuna nell'affrescare uno dei suoi più riusciti monologhi, quell'“Uomo tigre” colorato che commuove e stringe, nostalgico, tenero, cinico da balera e feroce da autogrill.

E' lui il protagonista, Artusi-Kaemmerle, perno sul quale tutta la commedia (?) ruota, in questa quasi Ultima Cena dove, ovviamente, qualcuno deve lasciarci le penne. La trama è sottile e neanche molto ben congegnata ma a Rifredi, nei giorni a cavallo tra la Fine dell'Anno e la Befana, hanno fatto quasi sempre il tutto esaurito e adesso si apprestano ad una breve tournée tra Campi Bisenzio e Viareggio (nei teatri, Dante-Monni e Jenco, diretti dal regista Andrea Bruno Savelli) e Bientina e Casciana Terme (diretti appunto da Kaemmerle). Detto di Kaemmerle che  tiene i fili della piece con mestiere, sicurezza e capacità di improvvisazione brillante, si salvano Amerigo Fontani, impostato signorotto ottocentesco, e Sergio Forconi, il cognato poeta (tutta Firenze gli vuole bene per le sue interpretazioni a fianco di Pieraccioni o Benigni, è presente anche nell'ultimo “Pinocchio” di Garrone, come nelle pietre miliari “Amici miei”, “Madonna che silenzio c'è stasera”, “Il ciclone”) che nel cuore dei fiorentini ha sostituito l'insostituibile, innarivabile, irraggiungibile Carlo Monni. Da sottolineare il doppio ruolo di Diletta Oculisti, cuoca e governante, unico personaggio che ha ritmo e tempi comici. Da difendere anche la poesiola sull'urinare con rime baciate scanzonate da bettola.

tiene i fili della piece con mestiere, sicurezza e capacità di improvvisazione brillante, si salvano Amerigo Fontani, impostato signorotto ottocentesco, e Sergio Forconi, il cognato poeta (tutta Firenze gli vuole bene per le sue interpretazioni a fianco di Pieraccioni o Benigni, è presente anche nell'ultimo “Pinocchio” di Garrone, come nelle pietre miliari “Amici miei”, “Madonna che silenzio c'è stasera”, “Il ciclone”) che nel cuore dei fiorentini ha sostituito l'insostituibile, innarivabile, irraggiungibile Carlo Monni. Da sottolineare il doppio ruolo di Diletta Oculisti, cuoca e governante, unico personaggio che ha ritmo e tempi comici. Da difendere anche la poesiola sull'urinare con rime baciate scanzonate da bettola.

Ma tante, troppe, sono le incongruenze, dai personaggi evocati e però mancanti sulla scena, figure non da poco, il morto e una sospettata dell'omicidio, il cadavere che viene, chissà perché, portato sul tavolo della cucina e lì lasciato durante discussioni e scambi di battute varie, lo stesso cadavere che pare di dimensioni molto minute (ci ha ricordato ET oppure le immagini dell'alieno ritrovato nell'Area 51 statunitense), la canzone finale, “Luna” di Gianni Togni, che piace a tutti ma non ha alcun senso con il dispiegamento delle azioni sceniche.

Tommaso Chimenti

Todi Festival: il teatro nel cuore dell'Italia

TODI - Todi is a small town in the center of Italy, diceva qualcuno tacciando, con spocchia, di provincialità Todi, l'Umbria, l'Italia intera incensando e idolatrando (questo si che è provincialismo) Milano, Londra e New York, dove milioni di persone camminano con le cuffie e lo sguardo incollato sullo schermo illuminato: benvenuto progresso. Tu chiamala emancipazione, se vuoi. Io la chiamo solitudine. Come si chiamano gli abitanti di Todi? Domanda da Settimana Enigmistica: tuderti. A Todi lo Jacopone omonimo la fa ancora da padrone, nell'aria, nel gusto che macinano queste pietre secolari incasellate a creare gioielli d'architettura che di giorno prendono luce e la rilasciano facendola rimbalzare e la sera, al tramonto di fine estate, scintillano, brillano, sprizzano fiotti di stille di luccichini. Una grande terrazza apre lo sguardo, fa respirare sulle campagne dove campi, orti, cipressi si inseguono e la vista fatica a contenere tutta questa bellezza tra la Natura e la mano dell'uomo. Umbria che è "schiacciata" tra Firenze e Roma, ogni comune ha il suo centro storico valorizzato, la sua importante e imponente storia, usi, tradizioni, campanilismi, stemmi, colori da tramandare: una perla tra vino, olio, norcinerie. Ogni piccolo paese ha il suo teatro all'italiana. Dal punto di vista teatrale l'Umbria fa rima con Spoleto (e la Mama) e il Centro di Santa Cristina voluto da Luca Ronconi. C'era anche il Terni Festival ma è defunto, si è estinto. In Umbria ha casa anche Peter Stein: il teatro è qui di casa, da sempre. E negli ultimi anni si è aggiunto Solomeo, patria e magione di Brunello Cucinelli, imprenditore, mecenate e finanziatore del Teatro Umbro.

Il "Todi Festival", da oltre trent'anni attivo, dopo varie direzioni, ha incontrato l'ideatore di Eurochocolate a Perugia, Eugenio Guarducci, che,  parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

L'estate sta finendo, il campionato di calcio invece è appena ricominciato. A Todi da qualche anno manca la stazione; raggiungerla non è così agevole: treno, un autobus che ti porta fino ai suoi piedi, un altro shuttle cittadino. In poche centinaia di metri si contano sette grandi, meravigliose, chiese, più monasteri e conventi. La locandina della rassegna è alquanto inquietante, di dechirichiana memoria, vagamente sessista: un uomo in piedi, ben vestito in abito blu elegante, con in testa un teatro, l'arte, cammina su una strada lunga e diritta, al suo fianco, in basso, una donna animalesca, nuda dalla vita in giù, vedova nera, Shiva-mantide religiosa, ragno a più gambe-zampe che striscia, con un sorriso da film horror: chissà. Brividi. Così come il titolo del festival "Futuro Anteriore" che se da una parte guarda al domani, dall'altra, nostalgicamente butta l'occhio al passato. Tutte le mode ritornano velate da una patina di progressismo: sono tornati i pantaloni a vita alta come quelli a zampa di elefante. Tutto torna. Panta rei. A volte purtroppo.

Due le visioni di teatro che si incastrano, si sommano, si sorpassano, si miscelano. A confronto, nella prima giornata, due spettacoli che, per ragioni differenti e percorsi diversissimi nell'affrontare la scena e il testo, non sono riusciti a bucare quel filo sottile che fa diventare gli spettatori dei partecipanti attivi ad un rito millenario. Ecco "Caligola" di un valido Bernardo Casertano, attore solido e si vede e si sente, che padroneggia carismatico la scena, la fa sua attraverso una performatività debordante. Atmosfere cupe, nerissime, con un suono di fondo (quasi un elettroencefalogramma in ospedale) che diventa mantra insostituibile, rumore disturbante e tappeto sonoro ipnotizzante che affonda le unghie nella nostra carne. Come un fool, in pelliccia con una calata volutamente meridionale a dare più corpo e pasta alle sillabe e più matericità alle parole, ci ha ricordato prepotentemente i pastori sardi del "Macbettu" di Alessandro Serra, con una recitazione che ci ha ricordato un mix tra Antonio Rezza, la Commedia dell'Arte e il Teatro di Figura (le ombre e i suoi rimandi) fino a giungere al Riccardo III shakespeariano. La rielaborazione da Camus ha sortito l'effetto di un eccesso di cripticismo e una sovrabbondanza di forma che hanno impastato il processo rendendolo denso come sangue di ciclista dopato, poco scorrevole, poco fluido: lo sguardo ha vinto sull'ascolto, la vista, qui senso sovraeccitato e sovrasollecitato (paradosso perché il buio aveva la meglio sulla luce) ha azzerato gli altri. Non lasciava comunque indifferenti: un colpo al cuore, un flash nella pece.

Il teatro serale ha facce diverse, abiti più lunghi, un dress code differente da happening al quale doverci essere, presenziare, apparire. Il nome effettivamente c'è e dona al pubblico quello che la platea si aspetta: una grande recitazione perfetta. Troppo. Galatea Ranzi, musa ronconiana prima, protagonista de "La Grande Bellezza" da Oscar sorrentiniano poi, ha phisique du role e voce per reggere il ruolo, la sua importanza, la sua portata. "Lezione da Sarah", di Sarah Bernhardt: una docente di teatro e la sua allieva. Vi ha ricordato il recente "Elvira" di Jouvet con Toni Servillo (altro filo che li lega, Jep Gambardella ne "La Grande Bellezza")? Anche a noi. E' passato troppo poco tempo (un paio di stagioni) per mettere in scena una piece simile sotto infiniti punti di vista. Il paragone è inevitabile. Postura, impostazione, tono, tutto è freddo, schematico, lontanissimo proprio dagli insegnamenti che la stessa prof-regista cerca di instillare nella sua giovane adepta. Ragazza che arriva titubante, incerta, timidissima, avendo recitato soltanto in chiesa e a scuola ma già conosceva a memoria, anche le parti degli altri ruoli, Amleto e Fedra, i due capisaldi della docente e della sua visione del teatro. Tutto è troppo perfetto, preciso, prevedibile, "teatrale" nella sua accezione negativa, rarefatto, pulito, nessuna sbavatura, gli origami di una finzione palese, lampante, luminosa. Manca il cuore, manca l'anima, proprio gli aspetti sui quali, da testo rielaborato da Pino Tierno, punta l'insegnante per passare la sua arte alla ragazza. Turbamenti di maniera, recitazione tutta sopra le righe. Una prova aperta dove, sempre fintamente, si fa credere al pubblico che abbia una parte decisiva, chiamato in causa, come fosse la platea di questa recita prima della prima, poi trasformato nei fantasmi aleggianti nel teatro, i suoi attori, i suoi autori, i suoi feticci. Il miglior modo per tenere distanti gli spettatori, per farli sentire corpo estraneo: il teatro che parla del teatro al teatro stesso, narcisisticamente, autoreferenzialmente. Un teatro che non sposta, che non tocca, senza linfa se non il riconoscere la precisione stilistica della primattrice. Cosa che già sapevamo. Quindi inutile saggio di bravura.

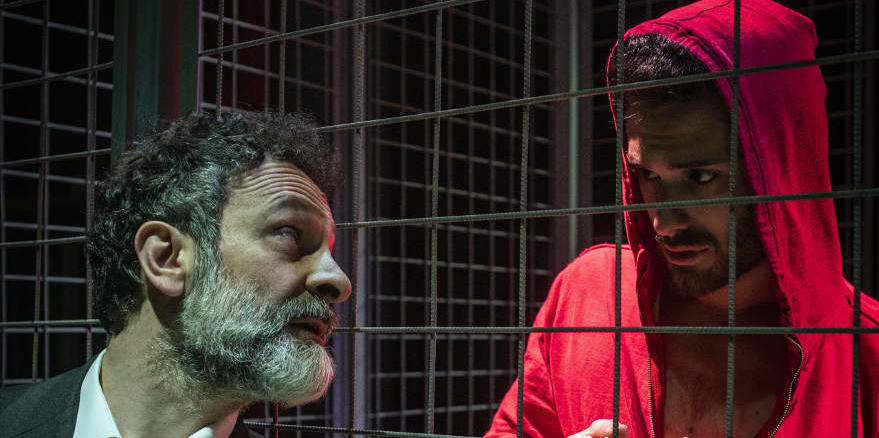

E' uno strano esperimento  "Tebas Land" curato dal Teatro di Rifredi (proprio in questi giorni il regista Angelo Savelli è ricoverato e gli facciamo grandi auguri!) su drammaturgia dell'autore uruguaiano Sergio Blanco. Un parricida, una gabbia. Ma questo è solamente il detonante e abbagliante contesto-pretesto; a nostro avviso il grande gioco che sta dietro questa macchina è tutto basato sul vero e sul falso, sul verosimile e sul plausibile, sull'effettivamente accaduto e sul possibile. Però sono emerse molte criticità a partire dalla traduzione-trasposizione dall'originale. La storia è divisa e disseminata su tre piani: l'attore Ciro Masella sul boccascena ci legge un foglio del Ministero e ci spiega che in scena non potrà esserci il detenuto protagonista della vicenda; il secondo piano è l'azione scenica delle prove e della messa in scena tra regista (Masella divenuto traslazione stessa dell'autore) e di un attore giovane; nel terzo quest'ultimo diventa il carcerato, accusato e condannato per l'omicidio del padre, mentre l'autore, che sta scrivendo appunto questa piece teatrale, lo va a trovare e lo intervista, cosa accaduta realmente. I piani si scambiano, i punti di riferimento saltano. Ma molte cose non tornano, molti dettagli che alla fine fanno la differenza. In molti punti sembra l'incontro tra la volpe e il Piccolo Principe. Ad esempio il ragazzo, nelle vesti del carcerato, è troppo "pulito", non è fangoso o melmoso, non è pasoliniano, una sporcatura, anche solamente in un dialetto regionale, tanto da sentirne la distanza e la lontananza dall'italiano usato dallo stesso attore durante la dimensione delle prove aperte avrebbe giovato. I piani si confondono e non sappiamo più chi sta dicendo cosa. Dice che l'incertezza e lo spaesamento sia voluto, cercato. Ma non solo: il tutto si basa non sulla veridicità ma sulla credibilità che in molti punti scricchiola facendo crollare il castello di carta. L'uccisione del padre dell'imputato viene, in maniera dostoevskiana, giustificata e viene tirato in ballo l'immancabile Edipo, buono per ogni stagione. Spunta una fotografia che non sappiamo se essere dell'omicida reale con il padre, se di Blanco con il padre, se dell'attore con il padre, come le foto dell'omicidio (di un omicidio, uno vale l'altro se racconto qualcosa di realmente accaduto?) esposte come fossimo a "Storie maledette". Il parricidio è il grande velo che una volta scoperto e alzato lascia un vuoto. La battuta più interessante, quella che mi rimarrà impressa di questa piece è la considerazione se le Nike indossate siano vere o fasulle, se i Rayban sono autentici o tarocchi. Sta tutto qui, tutto ruota attorno alla concezione di che cosa, e fino a dove, siamo capaci e disposti a credere, a metterci in gioco, ad avere fede, a dare credito alle storie che ci circondano, alle quali spesso crediamo per pigrizia, altre volte per ignoranza, altre ancora per menefreghismo. Ma se il gioco del rendere ambigua e liquida la verità si sfilaccia (basta la parola “Parigi” senza spoilerare) tutto scivola, si sfalda e ci rimane in mano soltanto il dramma di un ragazzo (non è credibile la sua omosessualità, assolutamente non tratteggiata fino al dettaglio stereotipato di una canottiera attillata traforata...) che ha ucciso il padre. Un Pietro Maso. Qui c'è, forse (ma andrebbe vista la versione originale), tanto altro che però si confonde, si nasconde, si incastra nel sottofondo. Un sub che non è riuscito a risalire in superficie.

"Tebas Land" curato dal Teatro di Rifredi (proprio in questi giorni il regista Angelo Savelli è ricoverato e gli facciamo grandi auguri!) su drammaturgia dell'autore uruguaiano Sergio Blanco. Un parricida, una gabbia. Ma questo è solamente il detonante e abbagliante contesto-pretesto; a nostro avviso il grande gioco che sta dietro questa macchina è tutto basato sul vero e sul falso, sul verosimile e sul plausibile, sull'effettivamente accaduto e sul possibile. Però sono emerse molte criticità a partire dalla traduzione-trasposizione dall'originale. La storia è divisa e disseminata su tre piani: l'attore Ciro Masella sul boccascena ci legge un foglio del Ministero e ci spiega che in scena non potrà esserci il detenuto protagonista della vicenda; il secondo piano è l'azione scenica delle prove e della messa in scena tra regista (Masella divenuto traslazione stessa dell'autore) e di un attore giovane; nel terzo quest'ultimo diventa il carcerato, accusato e condannato per l'omicidio del padre, mentre l'autore, che sta scrivendo appunto questa piece teatrale, lo va a trovare e lo intervista, cosa accaduta realmente. I piani si scambiano, i punti di riferimento saltano. Ma molte cose non tornano, molti dettagli che alla fine fanno la differenza. In molti punti sembra l'incontro tra la volpe e il Piccolo Principe. Ad esempio il ragazzo, nelle vesti del carcerato, è troppo "pulito", non è fangoso o melmoso, non è pasoliniano, una sporcatura, anche solamente in un dialetto regionale, tanto da sentirne la distanza e la lontananza dall'italiano usato dallo stesso attore durante la dimensione delle prove aperte avrebbe giovato. I piani si confondono e non sappiamo più chi sta dicendo cosa. Dice che l'incertezza e lo spaesamento sia voluto, cercato. Ma non solo: il tutto si basa non sulla veridicità ma sulla credibilità che in molti punti scricchiola facendo crollare il castello di carta. L'uccisione del padre dell'imputato viene, in maniera dostoevskiana, giustificata e viene tirato in ballo l'immancabile Edipo, buono per ogni stagione. Spunta una fotografia che non sappiamo se essere dell'omicida reale con il padre, se di Blanco con il padre, se dell'attore con il padre, come le foto dell'omicidio (di un omicidio, uno vale l'altro se racconto qualcosa di realmente accaduto?) esposte come fossimo a "Storie maledette". Il parricidio è il grande velo che una volta scoperto e alzato lascia un vuoto. La battuta più interessante, quella che mi rimarrà impressa di questa piece è la considerazione se le Nike indossate siano vere o fasulle, se i Rayban sono autentici o tarocchi. Sta tutto qui, tutto ruota attorno alla concezione di che cosa, e fino a dove, siamo capaci e disposti a credere, a metterci in gioco, ad avere fede, a dare credito alle storie che ci circondano, alle quali spesso crediamo per pigrizia, altre volte per ignoranza, altre ancora per menefreghismo. Ma se il gioco del rendere ambigua e liquida la verità si sfilaccia (basta la parola “Parigi” senza spoilerare) tutto scivola, si sfalda e ci rimane in mano soltanto il dramma di un ragazzo (non è credibile la sua omosessualità, assolutamente non tratteggiata fino al dettaglio stereotipato di una canottiera attillata traforata...) che ha ucciso il padre. Un Pietro Maso. Qui c'è, forse (ma andrebbe vista la versione originale), tanto altro che però si confonde, si nasconde, si incastra nel sottofondo. Un sub che non è riuscito a risalire in superficie.

Spassoso, interattivo ma purtroppo con un sottofondo amaro è stato “Quintetto” con il danzatore e coreografo Marco Chenevier (direttore del festival T-Dans ad Aosta), intelligentissima riflessione sul nostro stato dell'arte ma anche sull'Italia in generale. Ancora una volta la danza per incontrare il grande pubblico si affida all'ironia, come spesso accade  in altre esperienze del settore: Roberto Castello, Abbondanza Bertoni, Silvia Gribaudi, Ambra Senatore, Marco D'Agostin. Lo spettacolo si chiama Quintetto ma uno solo è in scena, senza scene, senza tecnici, del suono o delle luci, gli altri componenti della compagnia lo hanno abbandonato perché il cachet era irrisorio ed avrebbero lavorato in forte rimessa. Un naufrago, praticamente, lasciato a piedi dai tagli alla cultura ministeriali. Il danzatore comincia a raccontarci quello che sarebbe stato, quello che sarebbe potuto essere però lancia anche l'idea di una rappresentazione condivisa; ormai sono qua, se qualcuno mi aiuta. Chiama due persone del pubblico per le luci, altre tre per le musiche, quattro per danzare con lui, uno per battere il tempo per le coreografie. Ma, al di là del divertimento (mentre Chevenier si traveste, è perfetto, da Rita Levi Montalcini, il cui istituto di ricerca aveva subito nel '08 minacce di chiusura), il danzatore ci dimostra come il dilettantismo, l'amatorialità e l'improvvisazione, in teatro, nell'arte e nella vita, porta a conseguenze, a disastri, a brutture, scempi. Se pensi a quanto costa un professionista, prova a pensare a quanto ti costerebbe un dilettante traslazione del celebre “Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza” vergata da Derek Bok, ex presidente di Harvard. Ricordate la signora, molto motivata e volenterosa, che in Spagna qualche anno fa volendo restaurare un'opera ottocentesca praticamente la distrusse? Ogni replica è diversa dalle altre proprio per la grandissima fetta di interattività con il pubblico che ha carta bianca su come improvvisare le scene, sulla scelta delle musiche. Ovviamente è una corsa verso il fallimento perché chi danza non è un danzatore, chi punta le luci non un è un light designer, chi mette le musiche non è un ingegnere del suono. Quindi il prodotto dal punto di vista artistico risulta debole e sfilacciato, deficitario, irrisolto pur con la buona volontà dei partecipanti; la piece sarebbe stata indegna se presentata in questo modo ad un pubblico che aveva pagato un biglietto: corpi senza armonia, luci a caso, musiche non coordinate con i movimenti. Ma dall'altro lato è anche un bell'esperimento di partecipazione condivisa, di come, rimboccandosi le mani si può riuscire, anche se non professionisti ma con sudore e lena, a far quadrare i progetti, a portarli a termine: teatro di denuncia ma anche di spirito battagliero. Andate a cercarvi altri lavori di Chenevier, soprattutto “Questo lavoro sull'Arancia”: vi spruzzerà negli occhi intelligenza e acume.

in altre esperienze del settore: Roberto Castello, Abbondanza Bertoni, Silvia Gribaudi, Ambra Senatore, Marco D'Agostin. Lo spettacolo si chiama Quintetto ma uno solo è in scena, senza scene, senza tecnici, del suono o delle luci, gli altri componenti della compagnia lo hanno abbandonato perché il cachet era irrisorio ed avrebbero lavorato in forte rimessa. Un naufrago, praticamente, lasciato a piedi dai tagli alla cultura ministeriali. Il danzatore comincia a raccontarci quello che sarebbe stato, quello che sarebbe potuto essere però lancia anche l'idea di una rappresentazione condivisa; ormai sono qua, se qualcuno mi aiuta. Chiama due persone del pubblico per le luci, altre tre per le musiche, quattro per danzare con lui, uno per battere il tempo per le coreografie. Ma, al di là del divertimento (mentre Chevenier si traveste, è perfetto, da Rita Levi Montalcini, il cui istituto di ricerca aveva subito nel '08 minacce di chiusura), il danzatore ci dimostra come il dilettantismo, l'amatorialità e l'improvvisazione, in teatro, nell'arte e nella vita, porta a conseguenze, a disastri, a brutture, scempi. Se pensi a quanto costa un professionista, prova a pensare a quanto ti costerebbe un dilettante traslazione del celebre “Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza” vergata da Derek Bok, ex presidente di Harvard. Ricordate la signora, molto motivata e volenterosa, che in Spagna qualche anno fa volendo restaurare un'opera ottocentesca praticamente la distrusse? Ogni replica è diversa dalle altre proprio per la grandissima fetta di interattività con il pubblico che ha carta bianca su come improvvisare le scene, sulla scelta delle musiche. Ovviamente è una corsa verso il fallimento perché chi danza non è un danzatore, chi punta le luci non un è un light designer, chi mette le musiche non è un ingegnere del suono. Quindi il prodotto dal punto di vista artistico risulta debole e sfilacciato, deficitario, irrisolto pur con la buona volontà dei partecipanti; la piece sarebbe stata indegna se presentata in questo modo ad un pubblico che aveva pagato un biglietto: corpi senza armonia, luci a caso, musiche non coordinate con i movimenti. Ma dall'altro lato è anche un bell'esperimento di partecipazione condivisa, di come, rimboccandosi le mani si può riuscire, anche se non professionisti ma con sudore e lena, a far quadrare i progetti, a portarli a termine: teatro di denuncia ma anche di spirito battagliero. Andate a cercarvi altri lavori di Chenevier, soprattutto “Questo lavoro sull'Arancia”: vi spruzzerà negli occhi intelligenza e acume.

L'Umbria rimane uno scrigno di bellezze.

Tommaso Chimenti 02/09/2019

Walking Therapie: tramvia, cuffie e camminare spassoso dentro le nostre paure

FIRENZE – Si può riuscire a parlare di temi scottanti, attuali, moderni, profondi e pesanti come la depressione, il licenziamento, l'allontanamento dai figli, anche facendo, e molto, ridere e sorridere. Con una patina di risate si riesce ad andare più a fondo e a far sedimentare quel velo necessario, per comprendere meglio, per immedesimarsi, per calarsi nell'amara situazione di moltissime famiglie dei giorni nostri. Il Teatro di Rifredi sembra aver azzeccato ancora una volta questa formula, un altro cavallo di battaglia che ha il surplus di portare il teatro in spazi non convenzionali. Dopo le infinite stagioni, sempre sold out, de “L'ultimo harem”, con questo “Walking Therapie” siamo sicuri di essere davanti ad un altro crack, un nuovo possibile cult fiorentino, una nuova piece-cofanetto pieno di sorprese che non può far altro che migliorare, accrescersi esponenzialmente, alimentarsi. Secondo anno di questo esperimento che Giancarlo Mordini e Angelo Savelli videro ad Avignone (scritto dai belgi Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni) ed al quale hanno cambiato forma e connotati spostando l'azione dal camminare alla famigerata tramvia, croce e delizia dei fiorentini.

(scritto dai belgi Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni) ed al quale hanno cambiato forma e connotati spostando l'azione dal camminare alla famigerata tramvia, croce e delizia dei fiorentini.

Due attori (si compenetrano Luca Avagliano e Gregory Eve), ma anche improvvisatori sempre con le antenne aperte sul reale, su tutto quello che gli si muove attorno e grandi perfomer, che si incastrano alla perfezione, fisicamente (uno alto e uno basso, uno magro e uno rotondo), ed emotivamente, sempre pronti ad usare quello che accade in maniera contingente per trasformarlo in gag, per usarlo ad uso e consumo di una narrazione-canovaccio ma che prende spunto e gioca ogni sera con gli incontri casuali e fortuiti che si materializzano sul cammino delle decine di persone con le cuffie che loro conducono, come Pifferai magici, dalla fermata di Rifredi a quella di Scandicci. Siamo, nell'accezione dello spettacolo, un gruppo di persone “che stanno male”, in terapia come suggerisce il titolo, intervenute “ad un seminario sull'accettazione del dolore”. Molti inglesismi, tanta cialtroneria, frasi fatte e condivisione, abbracci per non sentirsi soli, per “espellere lo stress”, gestire le nostre paure. L'equilibrio del gioco è la grande sint onia tra le due figure, caratteri agli antipodi, tra il sicuro e serio guru e il suo aiutante-adepto che sta imparando le tecniche di convincimento e si sta risollevando (ma questo lo capiamo mano a mano che il racconto entra nel vivo) da una difficile e drammatica situazione personale che lo ha azzerato ed annientato.

onia tra le due figure, caratteri agli antipodi, tra il sicuro e serio guru e il suo aiutante-adepto che sta imparando le tecniche di convincimento e si sta risollevando (ma questo lo capiamo mano a mano che il racconto entra nel vivo) da una difficile e drammatica situazione personale che lo ha azzerato ed annientato.

Nelle cuffie (come nel recente spettacolo “Underground” del duo Cucolo/Bosetti al Napoli Teatro Festival; qui con più unione d'intenti tra conducente e platea in movimento) i due ci danno ordini e informazioni con i divertenti incastri di piccoli litigi sotterranei e lievemente impercettibili a contraddirsi, a non far emergere la verità, a camuffare il nostro percorso, fuori nella città e di consapevolezza dentro noi stessi. La parte più esilarante prende corpo nelle numerose fermate della tramvia e nel consueto saliscendi cittadino serale: partono canzoni nazional-popolari, Nicola Di Bari, Ivan Graziani, Eugenio Finardi, Renato Zero, e veniamo incitati (impossibile resistere a dar sfogo all'ugola sanremese che è dentro ognuno di noi) a cantare e lasciarci andare mentre gli altri passeggeri ci guardano stupiti e una cappa d'ilarità contagiosa si spande tra le sediole azzurre e grigie e la voce metallica che avverte della fermata successiva. Il dolore e l'infelicità, ovvero come combatterli, rimangono sullo sfondo, così come la depressione, malattia dei nostri tempi insoddisfatti; siamo naufraghi e cerchiamo  una meta o un mentore che ci indichi la strada maestra partendo dal presupposto, qui in modo faceto e ilare, che “nessuno di noi sta bene” e che “tutti abbiamo un grumo di dolore”. Vero, verissimo. Forse ne ridiamo per esorcizzare questo triste assioma. Un giorno di dolore che uno ha, direbbe Ligabue.

una meta o un mentore che ci indichi la strada maestra partendo dal presupposto, qui in modo faceto e ilare, che “nessuno di noi sta bene” e che “tutti abbiamo un grumo di dolore”. Vero, verissimo. Forse ne ridiamo per esorcizzare questo triste assioma. Un giorno di dolore che uno ha, direbbe Ligabue.

Tra storielle, citazioni, filastrocche, rime, canzoncine, esercizi, prese di coscienza, formule di autoconvincimento arriviamo a Scandicci dove inizia (va leggermente asciugato) un altro spettacolo: ognuno segue i due “scienziati” alla ricerca della felicità e nella sperimentazione sul campo dell'analisi dell'infelicità altrui, studiando gli altri esseri umani che stanno bivaccando (non sono felici neanche loro, fingono serenità in famiglia)  tra cemento, asfalto, qualche gelato annoiato, bambini ululanti, palloni stanchi, le luci brutte dei neon. Il disagio che i due cercano di combattere e ostacolare è proprio quello del quale hanno sofferto: fragilità, timidezze, ansie, vergogne, imbarazzi, drammi esistenziali. Se Gregory Eve è il grande burattinaio che tesse e trama e muove come una pedina l'altro “dottore”, Luca Avagliano è un Caparezza (si lancia anche in un pezzo hip hop ben ritmato e orecchiabile) esondante, energetico, spumeggiante. Si può vedere e prendere “Walking Therapie” come uno spettacolo comico (lo è, e molto) ma senza dimenticare i grandi insegnamenti disseminati nel testo e tra le pieghe delle schermaglie tra i due. Uno spettacolo che non può far altro che decollare con nuove repliche.

tra cemento, asfalto, qualche gelato annoiato, bambini ululanti, palloni stanchi, le luci brutte dei neon. Il disagio che i due cercano di combattere e ostacolare è proprio quello del quale hanno sofferto: fragilità, timidezze, ansie, vergogne, imbarazzi, drammi esistenziali. Se Gregory Eve è il grande burattinaio che tesse e trama e muove come una pedina l'altro “dottore”, Luca Avagliano è un Caparezza (si lancia anche in un pezzo hip hop ben ritmato e orecchiabile) esondante, energetico, spumeggiante. Si può vedere e prendere “Walking Therapie” come uno spettacolo comico (lo è, e molto) ma senza dimenticare i grandi insegnamenti disseminati nel testo e tra le pieghe delle schermaglie tra i due. Uno spettacolo che non può far altro che decollare con nuove repliche.

Tommaso Chimenti 15/07/2019

"Ceneri", due storie di conflitto padre/figlio: il piromane e lo scrittore

FIRENZE – “Accendi un sogno e lascialo bruciare in te” (William Shakespeare).

Cenere siamo e alla cenere torneremo. Ma anche sotto la cenere cova il fuoco. Viene dalla fredda e gelata Norvegia (dove c'è il ghiaccio sta anche la fiamma per potersi riscaldare) questa pièce, “Ceneri”, questo incastro tra burattini, prima in miniatura e poi a grandezza naturale, e la sfera attoriale, questo incrocio tra la marionetta che prende vita e sembra umana e l'uomo che con essa si confronta, parla, interagisce, perdendo entrambi le proprie sembianze originali. Molto interessante il plot (i direttori del Teatro di Rifredi, Mordini e Savelli, li hanno visti ed apprezzati ad Avignone) con due famiglie, due storie parallele, due narrazioni di padre e figlio che si rincorrono, si aggrovigliano fino a tendere l'una nell'altra, fino a guardarsi allo specchio. Due i punti di vista: il pupazzo, mosso nell'ombra da mani veloci e buie tanto da scomparire allo sguardo, e lo scrittore che descrive la scena. Come essere catapultati in una sorta di “Sei personaggi”, al sapore di Ibsen o al gusto di Munch, dove l'autore vivifica e materializza le sue parole e crea le figure che ha appena descritto con l'inchiostro nelle sue pagine.

Il conflitto generazionale è il perno sul quale ruota questa doppia vicenda: da una parte la storia di un ragazzo piromane che incendiava case e fattorie, cascine e fienili nel 1978 nel Paese scandinavo (è stato anche pubblicato il romanzo “Prima del fuoco” di Gaute Heivoll, su quegli accadimenti realmente avvenuti, e dal quale è stato tratto il lungometraggio “Pyromaniac”) figlio di un pompiere (la mente vola subito al draghetto Grisù che invece che incendiare voleva fare il vigile del fuoco o a “Fahrenheit 451” da Bradbury passando per Truffaut), dall'altra lo scrittore, con il suo pc sul boccascena, che cozza con il padre rude e ruvido cacciatore di alci. Lo scrittore è nato proprio nei mesi nei quali si svolgevano i fatti e questo (ci pare un po' poco il nesso e il legame non regge molto) sembra unire in qualche modo la sua esistenza indissolubilmente al piromane.

Al Teatro di Rifredi (scopritori di teatro internazionale d'alta qualità) abbiamo avuto modo negli anni di assistere a meravigliosi spettacoli senza parole che esplodeva di senso in perfetto equilibrio tra una grande maestria teatrale e artigianale immersi in contenuti profondi; pensiamo alla Familie Floz o ai Kulunka. Certo in quel caso erano le maschere le protagoniste a differenza dei burattini di questo “Ceneri”. Manca qualcosa, la storia è debole, forse un fuoco di fondo, quel quid che poteva legare esponenzialmente le due famiglie, le due infelicità dei figli e la loro protesta nei confronti del padre, il primo che incendia e distrugge contro il genitore che bagna e seda la scintilla, il secondo tentando di elevarsi e cercare soddisfazione in un lavoro di concetto e intellettuale sconfessando il machismo patriarcale. Ma il parallelismo non tiene, dopo un po' si scioglie e si sfalda, l'amalgama non regge, il collante mostra le crepe. E' molto forzato, o non è spiegato a sufficienza, o mancano degli anelli di congiunzione. “I roghi non illuminano le tenebre” (Stanislaw Jerzy Lec).

La f igura del piromane (a grandezza naturale ricorda molto l'autoritratto di Van Gogh) si amplifica e diventa ora la coscienza, ora il Grillo Parlante adesso un Lucignolo nei confronti dello scrittore in un dialogo continuo tra se stesso e le sue paure, timori, angosce, dubbi, incubi (il lupo gigantesco che s'issa alle sue spalle). Semmai possiamo trovare un punto di congiunzione tra i due figli tentando di elaborare la psicologia di fondo che li muove: la vendetta, il senso di ribellione, l'opposizione che nel primo caso diventa distruttrice e nella seconda invece si fa positiva e promotrice. Ma entrambi vogliono affermazione e richiedono attenzione, vogliono battere i genitori, il primo sfidandolo sul suo terreno, pungendolo nell'orgoglio, il secondo provando a riuscire in un mestiere agli antipodi del padre. “Non si può asciugare l’acqua con l’acqua, non si può spegnere il fuoco con il fuoco, quindi non si può combattere il male con il male” (Lev Tolstoj).

igura del piromane (a grandezza naturale ricorda molto l'autoritratto di Van Gogh) si amplifica e diventa ora la coscienza, ora il Grillo Parlante adesso un Lucignolo nei confronti dello scrittore in un dialogo continuo tra se stesso e le sue paure, timori, angosce, dubbi, incubi (il lupo gigantesco che s'issa alle sue spalle). Semmai possiamo trovare un punto di congiunzione tra i due figli tentando di elaborare la psicologia di fondo che li muove: la vendetta, il senso di ribellione, l'opposizione che nel primo caso diventa distruttrice e nella seconda invece si fa positiva e promotrice. Ma entrambi vogliono affermazione e richiedono attenzione, vogliono battere i genitori, il primo sfidandolo sul suo terreno, pungendolo nell'orgoglio, il secondo provando a riuscire in un mestiere agli antipodi del padre. “Non si può asciugare l’acqua con l’acqua, non si può spegnere il fuoco con il fuoco, quindi non si può combattere il male con il male” (Lev Tolstoj).

C'è una guerriglia sotterranea, il primo la affronta direttamente, il secondo cercando una strada diversa. Tutti e due cercano consenso: lo scrittore attraverso l'egoticità e l'autorefenzialità del proprio nome sul volume stampato, il piromane attraverso le fiamme che lo ergono a deus ex machina, a fautore di luce, a creatore di distruzione e morte, quasi il Dio del Vecchio Testamento. La marionetta diventa l'alter ego del letterato, la sua parte più buia e più cattiva, in un trasfert junghiano che ha il sapore di Psycho. Qui i pupazzi si fanno a grandezza naturale come le loro fattezze incredibilmente vicine, e scambiabili, con quelle umane. Ma non basta a far scattare la fiammella. Si sente che l'ingranaggio non è stato reso così comprensibile.

“Dentro di noi abbiamo un lupo buono e un lupo cattivo. Tra i due vincerà quello che nutrirai di più” (Motto Cherokee).

Tommaso Chimenti 10/02/2019

"La scortecata": l'odi et amo di due sorellastre senza pelle

FIRENZE – “Pensa a tutta la bellezza rimasta attorno a te e sii felice” (Anna Frank).

L'impianto scenico rispecchia i temi che in questi anni Emma Dante ci ha abituato a cogliere, e apprezzare, nel suo teatro: una lingua biascicata e sporca, una realtà squallida e intrisa di povertà, miseria, analfabetismo e provincialismo, la sconfitta dei suoi personaggi fiabeschi e contemporanei allo stesso tempo. Stavolta la drammaturga palermitana affonda le mani su una delle favole noir di Giambattista Basile, capostipite seicentesco partenopeo, ben prima dei Grimm, della tradizione della fiaba.

La versione della Dante de “La scortecata” (prod. Festival Spoleto, Teatro Biondo Palermo) prevede due figure, le anziane sorellastre (interpretate da due attori nel solco della tradizione en travestì anche se qui lavora più d'immaginazione che per costume) e, in mezzo a loro, un castello fiabesco in miniatura azzurro come il Principe che deve abitarlo, blu come il sangue che gli dovrebbe scorrere nelle vene. In un misto, anche questa cifra riconducibile e marchio di fabbrica, tra il polveroso vintage seppiato di colori fuliggine e un pop melò (grazie anche agli intermezzi con gli inserimenti della grande tradizione napoletana della canzone nostalgica), che fa frizione e incastro poetico, queste due sorelle, nel chiuso claustrofobico spoglio della loro autoreclusione e prigionia emarginata, sviluppano un corpo a corpo fatto di recriminazioni e gelosie, invidie e rimasugli di quella vita alla quale si stanno aggrappando con tutte le forze residue. Il giovane Regnante si è innamorato della voce di una delle due, le quali, con un esercizio orale da fellatio compulsiva, levigano il mignolo dalle rughe per presentarlo attraverso la fessura di una porta (che fa voyeur ma anche cintura di castità e ci porta con la mente alla locandina de “La chiave”) e sembrare così il ditino di una fanciulla. Un conflitto dialettico interno (sognando e fantasticando le beltà del reale) senza esclusione di colpi, sgrammaticato, irto e pungente, corrosivo, come arpie ad azzannarsi ma, allo stesso tempo, a volersi bene, ad amarsi riconoscendosi l'un l'altra il ruolo di supporto e stampella di una vita intera. Le due (Salvatore D'Onofrio e Carmine Maringola sugli scudi) attraverso il linguaggio del corpo fatto di artriti e gobbe, di posture sciancate e gambe trascinate, di colonne vertebrali storte, ci parlano di deformità ma anche di vecchiaia, di accettazione di sé ma anche di consapevolezza, di solitudine come di abbandono. Si trovano, come naufraghe, nel mezzo di una tempesta che sanno perfettamente che le condurrà alla sconfitta, senza alcuna possibilità di vittoria: da una parte vorrebbero non osare e rimanere nel limbo squallido, ma almeno conosciuto e ovattato, di questo duetto raccolto nella loro catapecchia, dall'altro vogliono avere e concedersi l'ultimo giro di giostra, l'ultima probabilità di essere felici.

Un conflitto dialettico interno (sognando e fantasticando le beltà del reale) senza esclusione di colpi, sgrammaticato, irto e pungente, corrosivo, come arpie ad azzannarsi ma, allo stesso tempo, a volersi bene, ad amarsi riconoscendosi l'un l'altra il ruolo di supporto e stampella di una vita intera. Le due (Salvatore D'Onofrio e Carmine Maringola sugli scudi) attraverso il linguaggio del corpo fatto di artriti e gobbe, di posture sciancate e gambe trascinate, di colonne vertebrali storte, ci parlano di deformità ma anche di vecchiaia, di accettazione di sé ma anche di consapevolezza, di solitudine come di abbandono. Si trovano, come naufraghe, nel mezzo di una tempesta che sanno perfettamente che le condurrà alla sconfitta, senza alcuna possibilità di vittoria: da una parte vorrebbero non osare e rimanere nel limbo squallido, ma almeno conosciuto e ovattato, di questo duetto raccolto nella loro catapecchia, dall'altro vogliono avere e concedersi l'ultimo giro di giostra, l'ultima probabilità di essere felici.

Il fil rouge scorre tra una grande padronanza fisica e tecnica di D'Onofrio e Maringola, il primo più contenuto, l'altro più istrionico, l'uno più tra le righe, l'altro esplosivo (ce li dipinge in un universo pastellato come elfi o come nani di Biancaneve), e una sequenza melodica che spazia da “Reginella” a “Comme facette mammeta”, da “Simme 'e Napule, paisà” mixata con “Mambo italiano” fino a “Cammina Cammina” di Pino Daniele. Coinvolgente.

“Non bisogna amare per amore, ma per schifo. Perché l'amore finisce, ed è una delusione. Anche lo schifo finisce, però è una soddisfazione” (Massimo Troisi)

Visto al Teatro di Rifredi, Firenze, il 22 marzo 2018

Tommaso Chimenti 23/03/2018

L'Alpenstock non basta a cacciare l'immigrato

FIRENZE – “Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto massicci possano essere i lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire le forze che causano l’emigrazione; possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla mente, ma non a farli scomparire” (Zygmunt Bauman, “La società sotto assedio”).

“L’integrazione avviene tra integrabili e la cittadinanza concessa a immigrati inintegrabili non porta a integrazione ma a disintegrazione” (Giovanni Sartori).

“Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C’hai idea? Il traffico di droga rende meno” (intercettazioni dell’indagine su Mafia Capitale).

Prendete uno scenario che misceli la pubblicità delle Alpenliebe con quella della Milka, lo spot della cioccolata Novi con le caramelle Ricola, la Levissima di Messner e la Grappa Bocchino di Mike Bongiorno per risputare tutto in un'ambientazione che ha il sapore dell'“Hotel Paradiso” della Familie Floz. Da una parte la pulizia, il candore, il freddo delle eterne vette innevate, dall'altra la frizione con i nuovi arrivati, gli stranieri, gli extracomunitari, i migranti portatori di valori differenti, di culture e tradizioni diverse, a tratti difficilmente integrabili. “Alpenstock”, dell'autore francese Remi De Vos (proprio in questi giorni Beppe Rosso sta mettendo in scena il suo “Piccola società disoccupata”), vive sul solco tra una consuetudine familiare che non si fa spostare dagli eventi, la puoi chiamare noioso o soltanto tran tran conservatore, che non accetta nessun segno di cambiamento o progresso in un menage tra le quattro mura domestiche dove un marito “impegnativo”, ragioniere che timbra carte bollate (potrebbe essere un nostrano Fantozzi ma senza la sua carica autodistruttiva e nefasta), vessa psicologicamente la povera moglie casalinga disperata e rassegnata (il duo assomiglia a Furio e Magda di Verdone) che pulisce, lustra a specchio, ci dà di gomito per far brillare e rilucere le stanze dell'abitazione. La pulizia è metafora; lo sporco comunque avanza, è la vita che lo produce, è l'uomo che muovendosi la crea. Pulizia e ordine sono i tasselli familiari che si declinano nel politico destrorso; fuori invece la vita pullula di esperienze non sempre perfettamente “pulite” ma ugualmente interessanti, divertenti, soprattutto vive. Tra le canzoncine da alpini (i cappelli piumati potrebbero anche non prendere bene la loro parodistica rappresentazione) la moglie Grete (Antonella Questa, sua la traduzione, qui esce dal cliquè del monologo a tematica femminile, “Stasera ovulo” sulla maternità o “Vecchia sarai te”, con un personaggio portatore di una evoluzione durante l'arco della pièce, da pecorella smarrita a consapevole mistress) e il compagno Fritz conducono la loro esistenza tra sorrisi stereotipati, tra Forrest Gump e Truman Show.

La pulizia è metafora; lo sporco comunque avanza, è la vita che lo produce, è l'uomo che muovendosi la crea. Pulizia e ordine sono i tasselli familiari che si declinano nel politico destrorso; fuori invece la vita pullula di esperienze non sempre perfettamente “pulite” ma ugualmente interessanti, divertenti, soprattutto vive. Tra le canzoncine da alpini (i cappelli piumati potrebbero anche non prendere bene la loro parodistica rappresentazione) la moglie Grete (Antonella Questa, sua la traduzione, qui esce dal cliquè del monologo a tematica femminile, “Stasera ovulo” sulla maternità o “Vecchia sarai te”, con un personaggio portatore di una evoluzione durante l'arco della pièce, da pecorella smarrita a consapevole mistress) e il compagno Fritz conducono la loro esistenza tra sorrisi stereotipati, tra Forrest Gump e Truman Show.

Ciro Masella è il marito e stavolta ben dosa il pericoloso macchiettismo del personaggio; calibra con misura il grottesco, le sottolineature sovrabbondanti lasciano il passo e il posto ad un realismo, sì forzato con una carica detonante eccessiva, senza mai strafare o cadere nel facile colore. Non è ai livelli siderali della Madre Ubu nel Jarry di Roberto Latini, né a quelli strazianti del transessuale vaselinante dei Carrozzeria Orfeo, ma la sua prestazione è puntuale ora trattenendo il morso adesso lasciando le briglie, ora lasciando la scena agli altri adesso divenendone fulcro.

Tra i due (tra moglie e marito non mettere il dito...), come nelle migliori occasioni e tradizioni arriva il terzo incomodo, l'immigrato Yossip, più focoso e poetico del marito, che, e non poteva essere altrimenti, non solo è straniero (aria di Haider, ma anche Salvini, spatolate di Houllebecq, Oriana Fallaci q.b.) ma è un profugo, un rifugiato (anche se parla troppo bene con un linguaggio molto forbito che stona), un migrante che arriva da zone povere del mondo con camicia flamenchista e giaccone con pelliccia stereotipata, con lo stecchino alla Abatantuono, il ciuffo alla Grease, le movenze di Elvis e l'ignoranza di Borat. Tra i due, neanche a dirlo, scatta la passione, un po' come Giannini e la Melato in “Travolti da un insolito destino”. Fulvio Cauteruccio dà il suo contributo di carisma e ironia (qui molto kusturicano e balcanico), pur avendo avuto soltanto pochi giorni di prove per sostituire l'infortunato Marco Cocci, ex cantante dei Malfunk passando per Ovosodo; negli ultimi tempi ha una nuova verve; solo recentemente è stato chiamato dallo Stabile di Bolzano, dal San Ferdinando di Napoli, da Binasco per “Porcile” con il Metastasio, e a giugno farà la regia dell'“Horcynus Orca” per il Napoli Italia Festival.

non poteva essere altrimenti, non solo è straniero (aria di Haider, ma anche Salvini, spatolate di Houllebecq, Oriana Fallaci q.b.) ma è un profugo, un rifugiato (anche se parla troppo bene con un linguaggio molto forbito che stona), un migrante che arriva da zone povere del mondo con camicia flamenchista e giaccone con pelliccia stereotipata, con lo stecchino alla Abatantuono, il ciuffo alla Grease, le movenze di Elvis e l'ignoranza di Borat. Tra i due, neanche a dirlo, scatta la passione, un po' come Giannini e la Melato in “Travolti da un insolito destino”. Fulvio Cauteruccio dà il suo contributo di carisma e ironia (qui molto kusturicano e balcanico), pur avendo avuto soltanto pochi giorni di prove per sostituire l'infortunato Marco Cocci, ex cantante dei Malfunk passando per Ovosodo; negli ultimi tempi ha una nuova verve; solo recentemente è stato chiamato dallo Stabile di Bolzano, dal San Ferdinando di Napoli, da Binasco per “Porcile” con il Metastasio, e a giugno farà la regia dell'“Horcynus Orca” per il Napoli Italia Festival. I due coniugi (potrebbero somigliare ad Olindo e Rosa di Erba) hanno raggiunto il loro equilibrio fatto di giornate uguali, di serenità, di piccoli gesti sempre identici al giorno precedente, di parole leziose e vezzeggiativi per appellarsi: “topino mio”, “patatina mia”. Siamo nella patria di Hitler e l'atmosfera, che sempre più prende una piega thriller e horror, anche se con una patina di sarcasmo e una spennellata di humour noir, potremmo assoggettarla alla ferocia di Schwab. Si sente concreta la paura dello straniero, il terrore del diverso, l'angoscia per lo sconosciuto. E tutto questo è racchiuso dal concetto di “Mercato Cosmopolita” in antitesi al conservatorismo delle tradizioni e del folklore locale.

I due coniugi (potrebbero somigliare ad Olindo e Rosa di Erba) hanno raggiunto il loro equilibrio fatto di giornate uguali, di serenità, di piccoli gesti sempre identici al giorno precedente, di parole leziose e vezzeggiativi per appellarsi: “topino mio”, “patatina mia”. Siamo nella patria di Hitler e l'atmosfera, che sempre più prende una piega thriller e horror, anche se con una patina di sarcasmo e una spennellata di humour noir, potremmo assoggettarla alla ferocia di Schwab. Si sente concreta la paura dello straniero, il terrore del diverso, l'angoscia per lo sconosciuto. E tutto questo è racchiuso dal concetto di “Mercato Cosmopolita” in antitesi al conservatorismo delle tradizioni e del folklore locale.

Il caricaturale è ben espresso anche dalla regia spigliata, fresca e moderna di Angelo Savelli che usando colori psichedelici - il verde Lega acido intorno all'abitazione, il bianco candido lattiginoso dell'interno, il Profondo Rosso sui corpi in quello scalino che potrebbe essere un ipotetico fossato di un castello medievale - regala un tocco di favola contemporanea al gioco teatrale del trio. Il finale sorprende con tocchi “sorrentiniani”. Ipotesi: la moglie, Grete appunto, potrebbe essere l'esca messa in atto dal marito per attrarre più stranieri (paiono moltiplicarsi come Gremlins quando vengono bagnati) all'interno della loro fiabesca casa di marzapane per eliminarne il più possibile, senza riuscire nell'intento, oppure, per quanti tu ne faccia fuori, i migranti tornano, ritornano, aumentano, si propagano, si riproducono. E non puoi farci nulla. Devi rassegnarti. L'alpenstock, il classico bastone da montagna, ti servirà a poco.

Tommaso Chimenti 24/04/2017

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…