"Ferzaneide": Ozpetek ci apre il mondo di Ferzan, una camminata nella sua vita

FIRENZE – Come essere nel suo salotto, come stare ad ascoltare i suoi aneddoti ad una cena, attorno ad un tavolo, le sue storie, le bizzarrie, le caricature, le follie, i personaggi che si affollano, tutte le stravaganze che poi sono entrate nelle sue pellicole. Ferzan Ozpetek ci accoglie nei suoi ricordi, ci fa spazio, ci dice di entrare in punta di piedi, con il sorriso e la gentilezza, con una leggerezza invidiabile anche quando tratta temi drammatici e argomenti personali strazianti. Subito fa accendere le luci in platea per guardarsi negli occhi. Cerca un filo diretto con il “suo” pubblico mai come questa volta così vicino, così dentro, così vivo. Un uomo solo sul palco, emozionato ma energico e spumeggiante e brioso, che si concede generoso mentre dietro le sue spalle passano le foto della  sua vita: lui da bambino, la bellissima ed elegante madre, i fratelli, gli amici, il marito. Una carrellata del suo mondo questo “Ferzaneide” (prod. Nuovo Teatro di Marco Balsamo), spaziando tra realtà e celluloide capiamo che tutto quello che il regista turco-romano ha fatto confluire nelle sue trame e sceneggiature ha una grossa base fondata nella vita reale, negli accadimenti che gli sono capitati. Si sente, si percepisce che è risolto, che è circondato da amore e anche che tutto questo non è caduto dall'alto. Ci vuole talento anche nell'accettarsi e nell'essere amati.

sua vita: lui da bambino, la bellissima ed elegante madre, i fratelli, gli amici, il marito. Una carrellata del suo mondo questo “Ferzaneide” (prod. Nuovo Teatro di Marco Balsamo), spaziando tra realtà e celluloide capiamo che tutto quello che il regista turco-romano ha fatto confluire nelle sue trame e sceneggiature ha una grossa base fondata nella vita reale, negli accadimenti che gli sono capitati. Si sente, si percepisce che è risolto, che è circondato da amore e anche che tutto questo non è caduto dall'alto. Ci vuole talento anche nell'accettarsi e nell'essere amati.

Ma è il suo garbo quello che più ci ha colpito, l'eleganza, la cordialità e raffinatezza nell'aprire il suo cuore, nel mettersi a nudo. Infatti la locandina, il bellissimo disegno di Mimmo Paladino, ritrae una sorta di Cavallo di Troia (dall'Eneide alla Ferzaneide) come se fossimo noi spettatori ad entrare, con lo stratagemma del cavallo, tra le mura della fortezza del regista. E' salito su un palco senza aver bisogno né di popolarità né tanto meno di guadagni. Attore per una sera senza esserlo. Ma nonostante questo regge benissimo un palcoscenico enorme e impegnativo come quello del Teatro della Pergola. E' a suo agio con le memorie che si affacciano e si affastellano, con questo canovaccio che scorre, saltando dall'amata madre all'infanzia, ai suoi amori, alla scoperta del sesso. Un universo colorato come un arcobaleno il suo costellato non soltanto di lustrini ma anche di perdite, come quella del fratello o di tanti cari amici venuti a mancare in questi anni. Da adesso in poi vedremo in maniera diversa, con occhi più brillanti, i suoi film.

Quando racconta della madre è impossibile non commuoversi. Tutto è accennato senza drammi né lacrimevoli lamentazioni, un pizzico di cinismo disilluso ma anche tanto charme, polvere di stelle e amore sparso come neve in quota a decorare gli eventi che hanno, nel bene e nel male, segnato la sua folgorante vita, artistica e personale, e che, di fatto, sono intrecciate e strettamente legate a doppio filo. Si sente che è aperto  verso l'altro, disinvolto, disponibile all'incontro. E ci racconta della madre che ad oltre ottant'anni si era invaghita del suo fisioterapista o di un suo amore incrociato in giovane età in un bagno turco, della genesi di “Saturno contro” e le sue superstizioni, del fratello scomparso per un tumore al pancreas, di quando era assistente alla regia per Massimo Troisi, di un signore anziano trovato su Ponte Sisto che aveva perso la memoria dal quale è scaturito “La finestra di fronte”, di “Mine vaganti” che è la storia familiare di un suo amico e del fratello.

verso l'altro, disinvolto, disponibile all'incontro. E ci racconta della madre che ad oltre ottant'anni si era invaghita del suo fisioterapista o di un suo amore incrociato in giovane età in un bagno turco, della genesi di “Saturno contro” e le sue superstizioni, del fratello scomparso per un tumore al pancreas, di quando era assistente alla regia per Massimo Troisi, di un signore anziano trovato su Ponte Sisto che aveva perso la memoria dal quale è scaturito “La finestra di fronte”, di “Mine vaganti” che è la storia familiare di un suo amico e del fratello.

Come tutti gli artisti Ozpetek “ruba” e prende in prestito dalla realtà che lo circonda e la sublima nel suo cinema. Tutto sembra frutto delle coincidenze e del caso fortuito, degli incroci, degli incastri che la vita ci mette davanti. E ci parla di Istanbul e di Roma, dell'affetto sconfinato che ha per Serra Yilmaz come di omosessualità e di felicità in questa sua chiacchierata fatta di sorrisi e di qualche lacrima, una chiacchierata tra amici. Impossibile non volergli bene.

dalla realtà che lo circonda e la sublima nel suo cinema. Tutto sembra frutto delle coincidenze e del caso fortuito, degli incroci, degli incastri che la vita ci mette davanti. E ci parla di Istanbul e di Roma, dell'affetto sconfinato che ha per Serra Yilmaz come di omosessualità e di felicità in questa sua chiacchierata fatta di sorrisi e di qualche lacrima, una chiacchierata tra amici. Impossibile non volergli bene.

Tommaso Chimenti 03/12/21

"Eugenia": tre vite diversamente distrutte

GUBBIO – Come un thriller a ritroso per entrare nelle pieghe di una vicenda sepolta nel tempo che nel frattempo è macerata fino alle estreme conseguenze, finché la pustola purulenta non ha raggiunto il suo culmine sbocciando, deflagrando, talmente infetta da scoppiare. Tre storie per raccontare quella di “Eugenia”, tre punti di vista, spaziali e temporali, per approfondire un caso di cronaca (purtroppo reale e simile a tanti altri) che qui diventa esistenziale ed emotivo, interiore e devastante, umiliante e martellante. Tra palazzoni romani di periferia degli anni '60 (da notare che i tre solidissimi attori sulla scena hanno le stesse età dei protagonisti) Eugenia è una bella ragazza che tutti vorrebbero ma che nessuno ha il coraggio di avvicinare. Lei è segretamente innamorata del più timido che ricambierebbe volentieri ma non ha gli strumenti e soprattutto l'autostima per capire di poter piacere, soprattutto alla più bella e desiderabile del quartiere. E intorno c'è il branco, cattivo, sporco, insoddisfatto, frustrato, insensibile. Il branco che, con la complicità del timido che porta fisicamente con una scusa la ragazza in un sottoscala, violenterà la giovane.

La regia di Massimo Verdastro ha sviscerato il testo di Franco Rossi creando un'atmosfera di suspense e noir attorno a questo evento tragico e drammatico che investirà tutti i suoi interpreti senza mollare la presa. Ogni personaggio ha il suo monologo di mezz'ora, prima Eugenia (Mariella Lo Sardo), nella parte centrale lo stesso Verdastro (nel pezzo più concreto) che è il ragazzino che ha permesso lo stupro, l'ultima è il prete (Emanuele Carucci Viterbi) che, pur sapendo la verità, non ha accompagnato la vittima alla Polizia per denunciare l'accaduto. La scenografia essenziale (Pier Paolo Bisleri), tagliata con rettangoli colorati cangianti sul fondale (luci iconiche di Carlo Cerri), vede sei sedie sul palco, come i protagonisti-testimoni-accusati-colpevoli della vicenda, sedie in cerchio, sedie che cadono pinabauscianamente, sedie accatastate in montagne di menzogne e false verità difficili da smontare, sedie di imputati fuggiti davanti alle proprie responsabilità. Eugenia che dopo anni dalla violenza torna nel rione per ricordare a tutti loro, con la sua presenza e il suo sguardo indagatore e minaccioso, ogni giorno, che lei c'è e ci sarà sempre per a rammentare e rievocare ai sei quello che le hanno fatto, Eugenia (questo personaggio ci ha ricordato “I ragazzi di via della Scala” di Ugo Chiti) che alla fine non regge più il peso del silenzio e si suicida (in definitiva non è un suicidio ma un omicidio), gettandosi dal palazzo (in quelle parole d'angoscia abbiamo rivisto le immagini degli uomini che cadono d alle Torri Gemelle di NY l'11 settembre 2001), e con il suo sacrificio martirizzato fa emergere tutta la polvere messa sotto il tappeto dal tempo, dall'omertà.

alle Torri Gemelle di NY l'11 settembre 2001), e con il suo sacrificio martirizzato fa emergere tutta la polvere messa sotto il tappeto dal tempo, dall'omertà.

Se il primo e il terzo monologo, “Eugenia” e “Il prete ed Elvis”, sono un mix incentrato sulla vicenda ma anche metaforicamente poetici e immaginifici, è quello centrale, “I funerali di Togliatti” (con un Verdastro superlativo; un pezzo che potrebbe veleggiare anche in solitaria), con una scrittura da commedia all'italiana, dove si miscelano sapientemente ilarità e grottesco, dramma e farsa, che dà corpo e sostanza al precedente e al successivo, creando uno spartiacque fondamentale, un ponte e un passaggio non solo per delineare i contorni dell'accaduto ma anche per dare un quadro sociale, politico, geografico, civile, religioso all'intorno, a tutto quello che esulava dal contingente, aprendo tante finestre sul momento, gli anni '60 in Italia, la politica, la morte di Togliatti proprio catarticamente lo stesso giorno dello stupro, il rapporto con il padre che rende calore umano e vicinanza familiare all'interno dell'affresco delittuoso.

Il sottotitolo della piece è “Trittico della gente invisibile”: pasoliniano. Non solo Eugenia è invisibile, e la sua morte forse non farà notizia e non scalfirà le coscienze, ma sono invisibili anche il ragazzino timido, il padre comunista, gli altri bambini-assalitori adesso diventati uomini di borgata, bassi, incolti, gente che ha fatto al massimo numero, quantità e mai qualità con esistenze misere e miserabili alle spalle. La narrazione, a tratti dura e feroce e straziante e difficile da ascoltare, a momenti pirandelliana, si dipana e si sfila sul doppio binario del senso di colpa e della vergogna, tratti che accomunano sia Eugenia che Palmiro, che in qualche modo li avvicinano nel dramma, nel peso da portarsi addosso, la prima perché vittima indifesa, il secondo colui che l'ha spinta nelle braccia degli aguzzini famelici. In fondo sono tutti colpevoli, tutti complici, tutti vittime di un sistema ignorante, maschilista, sprezzante, senza rispetto per la vita, senza empatia per il dolore altrui. Nel mezzo secolo che separa lo stupro della ragazza dal suo suicidio i tre, Eugenia, Palmiro e Luigi, vivono sospesi in un limbo “non-vivendo”, in attesa che arrivi una forza esterna a proteggerli dal passato, che li ripari dall'irreparabile, li perdoni dall'imperdonabile, li salvi dall'irrimediabile. Ma i giorni passano,  così come gli anni e il buco nero di paura monta dentro di loro costringendoli ad una non-esistenza fatta di tempo timoroso, un tarlo che li mangia dentro, un martello pneumatico che lentamente, come goccia cinese, ha scavato al loro interno gallerie di sofferenze e tormenti. Nessuno dei tre si è ripreso, per motivi diversi, dal trauma di quel giorno, da quel momento che ha cambiato, tranciato, trasformato per sempre i loro destini, che ha cancellato il prima e ha reso il dopo un fitto di nebbia e insoddisfazione.

così come gli anni e il buco nero di paura monta dentro di loro costringendoli ad una non-esistenza fatta di tempo timoroso, un tarlo che li mangia dentro, un martello pneumatico che lentamente, come goccia cinese, ha scavato al loro interno gallerie di sofferenze e tormenti. Nessuno dei tre si è ripreso, per motivi diversi, dal trauma di quel giorno, da quel momento che ha cambiato, tranciato, trasformato per sempre i loro destini, che ha cancellato il prima e ha reso il dopo un fitto di nebbia e insoddisfazione.

Questo “Eugenia” (che andrebbe assolutamente fatto vedere alle scuole superiori) è la prima felice produzione del progetto “Teatro dell'Inclusione” di Massimo Verdastro al Teatro Luca Ronconi di Gubbio che consiste anche in una serie di incontri pedagogici sulle discipline della scena con grandi maestri del teatro.

Tommaso Chimenti 02/12/21

Se la faida imbratta di sangue, Aida cerca pace e bellezza

CATANZARO – Per entrare a Catanzaro si passa sopra il Ponte Morandi. Un altro. I ricordi recenti genovesi non portano niente di buono, soprattutto dopo che sono state intercettate delle conversazioni telefoniche dalle quali si evinceva che i materiali per la sua costruzione non fossero stati così ottimali. A Catanzaro tira forte sempre il vento (per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento). Una città di ascensori e funicolari. Dal belvedere, dove una scultura di un profilo stilizzato di donna appena accennato sembra tagliare le nuvole, in lontananza appare il mare coperto da decine di pale eoliche  che hanno imbruttito il panorama con il loro vorticoso ruotare perenne. Girano girano, bianche, in fondo, sulle colline verdi. Città delle tre V, San Vitaliano, il velluto e appunto il vento: “Trovare un vero amico è così raro come un dì senza vento a Catanzaro”, saggezza popolare. Storica ed eterna la diatriba con Reggio Calabria per spartirsi il capoluogo di regione. Alla fine del corso principale, accanto all'ex carcere, sui tanti alti pannelli di vetro che proteggono la struttura dalla furia di Eolo, sono state disegnate delle sagome nere di uomini di profilo che sembrano guardare la vallata: di gran lunga la cosa, artistica, più suggestiva della città.

che hanno imbruttito il panorama con il loro vorticoso ruotare perenne. Girano girano, bianche, in fondo, sulle colline verdi. Città delle tre V, San Vitaliano, il velluto e appunto il vento: “Trovare un vero amico è così raro come un dì senza vento a Catanzaro”, saggezza popolare. Storica ed eterna la diatriba con Reggio Calabria per spartirsi il capoluogo di regione. Alla fine del corso principale, accanto all'ex carcere, sui tanti alti pannelli di vetro che proteggono la struttura dalla furia di Eolo, sono state disegnate delle sagome nere di uomini di profilo che sembrano guardare la vallata: di gran lunga la cosa, artistica, più suggestiva della città.

Molti tifosi di calcio ricorderanno il rigore, immancabilmente dubbio, segnato poi da Brady all'ultima giornata in Catanzaro-Juventus del 1982 che dette un altro scudetto tentennante e controverso ai bianconeri stavolta ai danni della Fiorentina di Antognoni. Bianco e ricoperto di finestrelle è la strana struttura del Teatro Politeama che tutto sembra, un'astronave, un ospedale, uffici, una banca, un edificio oriental-sovietico, tranne che un teatro. I simboli della città ionica sono il morzello, piatto tipico con frattaglie, cuore, polmoni, trippa, fegato, stomaco affogato in salsa di pomodoro piccante e Massimo Palanca, attaccante mancino che ha fatto le fortune del Catanzaro tra serie A, B e C con un record del tutto particolare da fare invidia a quelli mediatici di Cristiano Ronaldo: tredici le marcature direttamente da calcio d'angolo.

Altri  record, poco invidiabili, però arrivano dalla cronaca nera e giudiziaria: centinaia di delitti, nella maggior parte dei casi senza un colpevole, attribuiti alla 'ndrangheta o a vendette tra famiglie che hanno insanguinato per decenni la vita di interi paesi con morti ammazzati sulle strade in nome dell'onore fioco, dell'orgoglio cieco e della difesa della dignità becera del proprio casato, per rimediare a presunte offese ricevute. Tre le faide salite alla ribalta nazionale dagli anni '90 ad oggi, quella di Taurianova, di San Luca e di Cittanova.

record, poco invidiabili, però arrivano dalla cronaca nera e giudiziaria: centinaia di delitti, nella maggior parte dei casi senza un colpevole, attribuiti alla 'ndrangheta o a vendette tra famiglie che hanno insanguinato per decenni la vita di interi paesi con morti ammazzati sulle strade in nome dell'onore fioco, dell'orgoglio cieco e della difesa della dignità becera del proprio casato, per rimediare a presunte offese ricevute. Tre le faide salite alla ribalta nazionale dagli anni '90 ad oggi, quella di Taurianova, di San Luca e di Cittanova.

E proprio “giocando” sulla scomposizione lessicale del termine, i Mana Chuma, gruppo che ha radici sia calabresi che siciliane e da sempre è impegnato per un teatro che porti a galla temi e argomenti sociali e civili, hanno sciolto e spezzato la parola di vendetta traslitterandola in  questo “F-Aida” dove dentro, come eros e thanatos, convivono l'odio e il sangue della faida ma anche la bellezza, l'arte e la dolcezza di Aida, come cultura operistica e come nome al femminile. Un'eccezionale e mirabile struttura imponente dell'artista Aldo Zucco riempie ed anima la scena con una vergine, madre e Madonna (ci ha ricordato la serie “Il Miracolo”), sulla sinistra, una mummia al centro (ci ha ricordato quelle del Convento dei Cappuccini di Palermo) su un tavolo operatorio da autopsia, quella del padre, e dietro una struttura-fondale-Titanic che sembra realizzata con pezzi di imbarcazioni andate a fondo nel Mediterraneo (ci è tornata alla mente la scenografia della piece “Kate i Rades” di Francesco Niccolini sulla nave albanese affondata nell'Adriatico dopo una collisione con la Marina Militare Italiana), parti in legno scolorite dal salmastro, colate a picco senza salvezza, senza respiro. Questa fortezza di cartapesta è anche, metaforicamente, l'ammasso di sovrastrutture all'interno della logica mafiosa dell'occhio per occhio, delle usanze triviali e tribali e rurali della giustizia pret a porter, fai da te: sembra le case di fango yemenite con le finestrelle come bocche della verità o feritoie di palazzi medievali arroccati ad antiche tradizioni barbare, aperture come erose dai topi che ci hanno portato alla memoria le torri di Kiefer (o i sette Palazzi Celesti) esposte permanentemente al Pirelli Hangar Bicocca a Milano. Sembra di stare dentro la pellicola “Anime nere” di Francesco Munzi. Una Calabria in bianco e nero chiazzata di sangue a pois, schizzata di plasma e 'nduja.

questo “F-Aida” dove dentro, come eros e thanatos, convivono l'odio e il sangue della faida ma anche la bellezza, l'arte e la dolcezza di Aida, come cultura operistica e come nome al femminile. Un'eccezionale e mirabile struttura imponente dell'artista Aldo Zucco riempie ed anima la scena con una vergine, madre e Madonna (ci ha ricordato la serie “Il Miracolo”), sulla sinistra, una mummia al centro (ci ha ricordato quelle del Convento dei Cappuccini di Palermo) su un tavolo operatorio da autopsia, quella del padre, e dietro una struttura-fondale-Titanic che sembra realizzata con pezzi di imbarcazioni andate a fondo nel Mediterraneo (ci è tornata alla mente la scenografia della piece “Kate i Rades” di Francesco Niccolini sulla nave albanese affondata nell'Adriatico dopo una collisione con la Marina Militare Italiana), parti in legno scolorite dal salmastro, colate a picco senza salvezza, senza respiro. Questa fortezza di cartapesta è anche, metaforicamente, l'ammasso di sovrastrutture all'interno della logica mafiosa dell'occhio per occhio, delle usanze triviali e tribali e rurali della giustizia pret a porter, fai da te: sembra le case di fango yemenite con le finestrelle come bocche della verità o feritoie di palazzi medievali arroccati ad antiche tradizioni barbare, aperture come erose dai topi che ci hanno portato alla memoria le torri di Kiefer (o i sette Palazzi Celesti) esposte permanentemente al Pirelli Hangar Bicocca a Milano. Sembra di stare dentro la pellicola “Anime nere” di Francesco Munzi. Una Calabria in bianco e nero chiazzata di sangue a pois, schizzata di plasma e 'nduja.

Il racconto di Massimo Barilla, condiviso come la regia con Salvatore Arena, è onomatopeico e poetico e allo stesso tempo intriso di quella pasta e materia talmente concreta da ferire, da far male all'ascolto, parole che suscitano ed esprimono una violenza ancestrale contro la quale sembra non esserci  rimedio né riscatto né argine né salvagente né purificazione né redenzione. Un mondo corrotto e putrefatto, aggrovigliato su se stesso, che alimenta i suoi figli per farne carne da macello, nuove mattanze per lordare le strade, i vicoli, i marciapiedi per colorare quel mondo antico e buio di nuovo dolore. Arena, solo in scena, incarna in sé, con la consueta forza espressiva e generosità (sua cifra stilistica), una potenza che sembra farsi carico di ogni parola, di ogni sospensione, un'interpretazione partecipata e vissuta centimetro dopo centimetro, respiro dopo respiro sulla pelle, un incedere concitato, un intercalare caracollante, pastoso come ematocrito. Arena non si risparmia, è cuore, è pancia, è fegato, è stomaco.

rimedio né riscatto né argine né salvagente né purificazione né redenzione. Un mondo corrotto e putrefatto, aggrovigliato su se stesso, che alimenta i suoi figli per farne carne da macello, nuove mattanze per lordare le strade, i vicoli, i marciapiedi per colorare quel mondo antico e buio di nuovo dolore. Arena, solo in scena, incarna in sé, con la consueta forza espressiva e generosità (sua cifra stilistica), una potenza che sembra farsi carico di ogni parola, di ogni sospensione, un'interpretazione partecipata e vissuta centimetro dopo centimetro, respiro dopo respiro sulla pelle, un incedere concitato, un intercalare caracollante, pastoso come ematocrito. Arena non si risparmia, è cuore, è pancia, è fegato, è stomaco.

Il pretesto di questa faida è un agnello nato dal montone di una famiglia e dalla pecora della rivale: i Malapaglia e i Cacciacarta che si appic ciano immediatamente. Come Montecchi e Capuleti. Occhio per occhio e il mondo diventa cieco, sosteneva Gandhi. Pecora, montone e agnello, animali sacrificali come i giovani, gli uomini e i componenti delle due famiglie che si annientano come bestie cadendo come birilli. In questa guerra di rancore rancido che insozza le vite del paese esiste, in tanta sofferenza, uno spiraglio, non tanto di affrancamento ma almeno di intelligenza e lungimiranza nel voler fermare questo stillicidio di corpi: altri agnelli da sgozzare, stavolta con fattezze umane, Rocco (forse proviene dal Fidelio?) e Alfredo (dalla Traviata?), decidono, come Romeo e Romeo, di interrompere questa carneficina. E' una sottotraccia della narrazione, storia nella storia, un fiore deandreianamente nato da tanto letame. Una sorta di perdono (sostantivo). Dove perdono (verbo) tutti. Rocco che, dopo essere stato rinchiuso come un animale in gabbia dal padre in una gattabuia per anni, si trasforma in Aida, che è bellezza e canto e struggimento (musiche di Luigi Polimeni) e l'elemento machista si scioglie e i sentimenti cancerogeni si sfaldano e i nodi maschilisti cedono inesorabilmente: “E' questo l'amore? Questo male che ci avvelena, questa corda che ci stringe”. Tutto lo spettacolo è una lunga confessione rabbiosa sul cadavere del padre, fonte di odio e distruzione. Un teatro di morsi, di denti da strappare, di carne da macellare, un teatro che sanguina, un teatro di fango e lacrime. Se ne esce tagliati e increduli, feriti e consapevoli.

ciano immediatamente. Come Montecchi e Capuleti. Occhio per occhio e il mondo diventa cieco, sosteneva Gandhi. Pecora, montone e agnello, animali sacrificali come i giovani, gli uomini e i componenti delle due famiglie che si annientano come bestie cadendo come birilli. In questa guerra di rancore rancido che insozza le vite del paese esiste, in tanta sofferenza, uno spiraglio, non tanto di affrancamento ma almeno di intelligenza e lungimiranza nel voler fermare questo stillicidio di corpi: altri agnelli da sgozzare, stavolta con fattezze umane, Rocco (forse proviene dal Fidelio?) e Alfredo (dalla Traviata?), decidono, come Romeo e Romeo, di interrompere questa carneficina. E' una sottotraccia della narrazione, storia nella storia, un fiore deandreianamente nato da tanto letame. Una sorta di perdono (sostantivo). Dove perdono (verbo) tutti. Rocco che, dopo essere stato rinchiuso come un animale in gabbia dal padre in una gattabuia per anni, si trasforma in Aida, che è bellezza e canto e struggimento (musiche di Luigi Polimeni) e l'elemento machista si scioglie e i sentimenti cancerogeni si sfaldano e i nodi maschilisti cedono inesorabilmente: “E' questo l'amore? Questo male che ci avvelena, questa corda che ci stringe”. Tutto lo spettacolo è una lunga confessione rabbiosa sul cadavere del padre, fonte di odio e distruzione. Un teatro di morsi, di denti da strappare, di carne da macellare, un teatro che sanguina, un teatro di fango e lacrime. Se ne esce tagliati e increduli, feriti e consapevoli.

Tommaso Chimenti 30/11/2021

Foto: Marco Costantino

"Se i "Giorni Felici" non sono mai arrivati sogniamo gli "Eppideis" per ricominciare"

CATANIA – Ci sono più linee bisettrici per poter affrontare la disamina del nuovo testo di Rosario Palazzolo. C'è il teatro nel teatro, immancabile nelle sue commedie tragiche, c'è l'en travestì cifra consolidata alla quale fornisce sempre nuove sfumature di senso, c'è il disvelamento, il ribaltamento del fake e della realtà, questa verità che si comprime, si nasconde per poi uscire ancora più esplosiva e detonante nella sua desolazione straziante. E poi i continui giochi e rimandi, chiamiamoli scatole cinesi, matrioske a celarsi: “Eppideis” (prod. Teatro Stabile di Catania; andato in scena nel nuovo Teatro Futura che presenta un cartellone di tutto rispetto con sedici interessanti titoli scelti dalla direzione avveduta di Laura Sicignano) che richiama alla memoria i “Giorni felici”,  ovviamente il riferimento è a Beckett, ma anche, semplicemente seguendo il suo filo più diretto e commercial, si rifà, almeno nel telaio e nella struttura di contenimento, a quell'“Happy Days”, serie tv U.S.A., che ha forgiato generazioni, che ha instillato una certa idea d'America, che ci ha insegnato le moto, l'amicizia, i baci, i cazzotti al juke box, la felicità. La felicità e la sua ricerca infatti stanno proprio al centro (è il perno che muove la ricerca palazzoliana) di questo progetto che vede come esecutore sentimentale un Silvio Laviano in stato di grazia, attento al carteggio sottinteso, ai non detto presenti nella drammaturgia, a tutte quelle evanescenze e tonalità che amplificano e comprimono il caleidoscopio di colori che si affacciano dentro questo dramma travestito di psichedeliche visioni leggere e fugaci, come ridere nel pianto, come le cadute nelle Comiche, come gli incidenti sottolineati dalla risate finte sghignazzanti di un pubblico virtuale che in audio spalanca le fauci, digrigna i denti e si fa beffe delle disgrazie altrui per non pensare alle proprie. E' un testo cangiante come velluto questo “Eppideis” che quando pensi di averlo capito o inquadrato ha una virata, un colpo di coda e, come toro meccanico, ti disarciona dalle considerazioni che davi per certe.

ovviamente il riferimento è a Beckett, ma anche, semplicemente seguendo il suo filo più diretto e commercial, si rifà, almeno nel telaio e nella struttura di contenimento, a quell'“Happy Days”, serie tv U.S.A., che ha forgiato generazioni, che ha instillato una certa idea d'America, che ci ha insegnato le moto, l'amicizia, i baci, i cazzotti al juke box, la felicità. La felicità e la sua ricerca infatti stanno proprio al centro (è il perno che muove la ricerca palazzoliana) di questo progetto che vede come esecutore sentimentale un Silvio Laviano in stato di grazia, attento al carteggio sottinteso, ai non detto presenti nella drammaturgia, a tutte quelle evanescenze e tonalità che amplificano e comprimono il caleidoscopio di colori che si affacciano dentro questo dramma travestito di psichedeliche visioni leggere e fugaci, come ridere nel pianto, come le cadute nelle Comiche, come gli incidenti sottolineati dalla risate finte sghignazzanti di un pubblico virtuale che in audio spalanca le fauci, digrigna i denti e si fa beffe delle disgrazie altrui per non pensare alle proprie. E' un testo cangiante come velluto questo “Eppideis” che quando pensi di averlo capito o inquadrato ha una virata, un colpo di coda e, come toro meccanico, ti disarciona dalle considerazioni che davi per certe.

In una stanza  attrezzata che sembra un set da fiction e dalle cromature sparate il nostro personaggio ci aspetta in scena, perché la scena, il teatro, vive prima di noi spettatori, prima che si apra il sipario, che infatti non c'è, oltre la platea che, forse, non esiste neanche. Questo è un dramma della solitudine e tutto quello che accade là sopra è avvenuto, semmai, soltanto dentro la sua testa, ed anche il pubblico non è altro che un sogno, una proiezione di questo desiderio: lasciare i panni di uomo infelice di mezza età per rinascere come Joanie, la ragazzina figlia dei Cunningham, a Milwaukee negli anni '50. Quindi cambiare genere, cambiare età, Stato, era temporale. Annientare la figura che ti si para tutti i giorni davanti allo specchio, ripulire quell'immagine che non ti rappresenta, azzerare quel volto sgraziato, sgranato e ricostruirsene un altro più vicino a quello che avresti sempre voluto avere. E' in atto una trasformazione e, spesso, per mutare si ha bisogno di cancellare,

attrezzata che sembra un set da fiction e dalle cromature sparate il nostro personaggio ci aspetta in scena, perché la scena, il teatro, vive prima di noi spettatori, prima che si apra il sipario, che infatti non c'è, oltre la platea che, forse, non esiste neanche. Questo è un dramma della solitudine e tutto quello che accade là sopra è avvenuto, semmai, soltanto dentro la sua testa, ed anche il pubblico non è altro che un sogno, una proiezione di questo desiderio: lasciare i panni di uomo infelice di mezza età per rinascere come Joanie, la ragazzina figlia dei Cunningham, a Milwaukee negli anni '50. Quindi cambiare genere, cambiare età, Stato, era temporale. Annientare la figura che ti si para tutti i giorni davanti allo specchio, ripulire quell'immagine che non ti rappresenta, azzerare quel volto sgraziato, sgranato e ricostruirsene un altro più vicino a quello che avresti sempre voluto avere. E' in atto una trasformazione e, spesso, per mutare si ha bisogno di cancellare,  di far morire una parte o tutto l'insieme che non ci appartiene, non ci soddisfa, ci affossa, ci squilibra, ci distrorce.

di far morire una parte o tutto l'insieme che non ci appartiene, non ci soddisfa, ci affossa, ci squilibra, ci distrorce.

E poi c'è tutta la lingua di Palazzolo che in bocca ai suoi personaggi feticcio, e attori, si fa carne sgrammaticata, pratica tattile, un concentrato di onomatopeicità e fallacità lessicali che crea un tappeto originale dove si riconosce, chiaro, il disagio fatto parola, il degrado fattosi lettera, l'analfabetismo, culturale e affettivo, che si fa sintassi. E tutto è storpiato, tutto è traslato, come se visto con un obbiettivo opacizzante e nella scrittura, nella lettura del testo diventa ancora più effervescente e stimolante: Joanie è Gioni, Ricky è Ruicchi, Cindy è Sindi. Ma anche le perifrasi sono morse e smozzicate proprio perché è stata la televisione a insegnare al pubblico quella grammatica del desiderio: “sono mozionata” o “mi timidite”. Si mescolano immaginazione e una ingenuità colma di tenerezza che ci fa stringere attorno a questa figura che da omaccione, bicipiti e baffi, ha messo vestiti a fiori smanicati e parrucca, e racconta e suda, ci spiega e introduce. Come non vedere in Laviano,  che ha tempra e carattere per dialogare costantemente con la platea scendendo tra le poltrone, testa alta e occhi negli occhi, Mrs Doubtfire, il Freddy Mercury nel videoclip di “I want to break free” o, spingendosi ben oltre, la Valentina di Crepax fino a toccare, sacrilegio, la Natalie Portman di “Closer”.

che ha tempra e carattere per dialogare costantemente con la platea scendendo tra le poltrone, testa alta e occhi negli occhi, Mrs Doubtfire, il Freddy Mercury nel videoclip di “I want to break free” o, spingendosi ben oltre, la Valentina di Crepax fino a toccare, sacrilegio, la Natalie Portman di “Closer”.

E' una bambola interrotta, rimane, nella prima come nell'ultima scena, come Pinocchio, ciocco spezzato a gambe aperte quando gli hanno tagliato i fili del burattinaio, il deus ex machina, l'autore che lo ha portato in vita dentro questa sitcom che si accende per poi togliergli la spina, si infiamma per poi scoprire la vacuità, la falsità, il trucco di fondo da smascherare. Se la vita è un inganno forse la verità sta solo nel teatro, nelle sue allucinate visioni, realtà parallela con meno dolori.

“E se tutti noi fossimo sogni che qualcuno sogna, pensieri che qualcuno pensa” argomentava Fernando Pessoa. “Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è raccolta la nostra breve vita” gli rispondeva William Shakespeare.

Tommaso Chimenti 16/11/2021

Bob Wilson in Venice: il 2021 non è il 1977

VENEZIA – Sono tanti quarantaquattro anni. Il mondo del '77 e quello del 2021 sono profondamente dissimili e non staremo certo qui ad elencare gli infiniti perché. La necessità di destrutturazione del linguaggio sulla scena di fine anni '70 (da noi c'erano Carmelo Bene e Leo de Berardinis) forse non può essere esportata (sembra un capriccio, un vezzo) ai giorni nostri quando tutto l'intorno e l'immaginario, le frequenze emotive, le capacità empatiche della società, la funzione stessa del teatro, sono completamente mutati. E invece ci siamo trovati davanti a “I was sitting on my patio this guy appeared I throught I was hallucinating” di Bob Wilson (al Teatro Goldoni veneziano; prod Theatre de la Ville Paris, Dance Reflections, Edm e Teatro Stabile del Veneto) come ci si interfaccia ad un documentario sui dinosauri, con la curiosità certo, ma a nche con la convinzione, dopo che erano passati alcuni minuti e la situazione si stava facendo pericolosamente reiterata e ridondante, e che così sarebbe andata avanti per un'ora e venti, che quel mondo ci era lontanissimo, anzi stava lottando per sopravvivere non con noi ma contro di noi, volendo dimostrare qualcosa (a chi?) che non aveva più ragione d'essere né di esistere. Un ultimo colpo di coda di quello che, mezzo secolo fa, poteva essere considerato avanguardia e che adesso è soltanto preistoria polverosa.

nche con la convinzione, dopo che erano passati alcuni minuti e la situazione si stava facendo pericolosamente reiterata e ridondante, e che così sarebbe andata avanti per un'ora e venti, che quel mondo ci era lontanissimo, anzi stava lottando per sopravvivere non con noi ma contro di noi, volendo dimostrare qualcosa (a chi?) che non aveva più ragione d'essere né di esistere. Un ultimo colpo di coda di quello che, mezzo secolo fa, poteva essere considerato avanguardia e che adesso è soltanto preistoria polverosa.

Ma si sa,  il tempo passa e tutto appiattisce e usura e non è detto che sia sempre una medicina valida riesumare i cadaveri, pur se altisonanti. Alcuni di questi “corpi” ci parlano ancora e assurgono allo status di classici, altri dovrebbero rimanere nelle teche, ben chiusi, conservati, da studiare, ma non da riportare in vita. Si sente proprio la pesantezza degli anni trascorsi, delle vicende che hanno profondamente trasformato la società, così come il teatro, la scena, la visione, le attese della platea. Degli spettacoli di Bob Wilson, banale a dirsi, salviamo ovviamente le luci nette, pulite, le linee geometriche, la coerenza dei chiaroscuri, il rigore formale eccezionale. E i suoi interpreti, stavolta Christopher Nell e Julie Shanahan, impeccabili, dai movimenti sincopati e contratti, contenuti, impomatati, inappuntabili, fumettistici, lui un mix tra Petrolini e Penguin di Batman, lei tra Milva e Ute Lemper. Nota dolente il testo che si sviluppa in due fasi che non dialogano assolutamente tra loro, anzi lavorano a specchio, a distanza; una prima parte dove il testo (abbiamo trovato delle assonanze agli ultimi lavori visti firmati da Christoph Marthaler, proprio nella negazione della drammaturgia assoggettata a suono,

il tempo passa e tutto appiattisce e usura e non è detto che sia sempre una medicina valida riesumare i cadaveri, pur se altisonanti. Alcuni di questi “corpi” ci parlano ancora e assurgono allo status di classici, altri dovrebbero rimanere nelle teche, ben chiusi, conservati, da studiare, ma non da riportare in vita. Si sente proprio la pesantezza degli anni trascorsi, delle vicende che hanno profondamente trasformato la società, così come il teatro, la scena, la visione, le attese della platea. Degli spettacoli di Bob Wilson, banale a dirsi, salviamo ovviamente le luci nette, pulite, le linee geometriche, la coerenza dei chiaroscuri, il rigore formale eccezionale. E i suoi interpreti, stavolta Christopher Nell e Julie Shanahan, impeccabili, dai movimenti sincopati e contratti, contenuti, impomatati, inappuntabili, fumettistici, lui un mix tra Petrolini e Penguin di Batman, lei tra Milva e Ute Lemper. Nota dolente il testo che si sviluppa in due fasi che non dialogano assolutamente tra loro, anzi lavorano a specchio, a distanza; una prima parte dove il testo (abbiamo trovato delle assonanze agli ultimi lavori visti firmati da Christoph Marthaler, proprio nella negazione della drammaturgia assoggettata a suono,  a musicalità, a tappeto di fondo) viene enunciato sia dall'eco di una cornetta del telefono (“Se telefonando io potessi dirti addio ti chiamerei” ci viene in soccorso Mina; un drin persistente e costante, aggressivamente insistente e imperterrito che ha “deliziato” la platea per mezz'ora prima dell'inizio della piece come un mantra fastidioso, come goccia cinese martellante e snervante) sia, di rimando, dallo stesso performer (in nero).

a musicalità, a tappeto di fondo) viene enunciato sia dall'eco di una cornetta del telefono (“Se telefonando io potessi dirti addio ti chiamerei” ci viene in soccorso Mina; un drin persistente e costante, aggressivamente insistente e imperterrito che ha “deliziato” la platea per mezz'ora prima dell'inizio della piece come un mantra fastidioso, come goccia cinese martellante e snervante) sia, di rimando, dallo stesso performer (in nero).

Dopo aver ascoltato per due volte (dall'attore e dalla cornetta in un dialogo raddoppiato: ricordate “Piange il telefono” di Domenico Modugno?) queste frasi sciorinate senza nessun nesso logico, nella seconda parte è stato il turno dell'attrice (in bianco) impegnata nella nuova riproposizione di quelle sillabe buttate, queste perifrasi che hanno lasciato, in entrambe le messinscena, allibiti e interdetti, allucinati (come il titolo ci suggeriva amorevolmente), sbigottiti e irrequieti gli spettatori visibilmente insoddisfatti, delusi e addormentati (che lo hanno subito passivamente e senza difesa alcuna). Nessun dialogo tra sala e scena, nessuna mano tesa, nessun aggancio o appiglio, soltanto molta forma svuotata di alcun significato plausibile, di alcun senso credibile. Le luci non ci sono bastate né le indiscutibili prove attoriali superlative cariche di fascino e bellezza. Abbiamo sentito un grande freddo emotivo nel tentativo di lasciarci scorrere addosso tutto questo non-sense, questo incubo visionario, questo abbaglio carico di amarezza. Certi fantasmi è meglio lasciarli ai libri, alle note a piè di pagina, senza sentire la necessità di restituirli ai nostri giorni, ai contemporanei.

Tommaso Chimenti 12/11/2021

Scimone e Sframeli e il loro "Amore" lontano da giudizio, paure e vergogna

FIRENZE - “La costruzione di un amore spezza le vene delle mani mescola il sangue col sudore se te ne rimane, la costruzione di un amore non ripaga del dolore è come un altare di sabbia in riva al mare”, lo diceva bene Ivano Fossati. “Amore” che parola abusata talvolta, termine del quale abbiamo sempre un po' paura a mettere sul piatto, a elargirlo, a condividerlo, a comunicarlo. Amore che è visione personale e oggetto universale che ci muove, del quale abbiamo necessariamente bisogno. Un bisogno che può diventare anche dipendenza, vicinanza, paura della solitudine, ricerca dell'altro per scacciare i demoni della propria esistenza. L'amore che ci accompagna talvolta anche fino alla tomba e oltre. Come nel caso di questo lavoro del duo Scimone e Sframeli (visto al Teatro Niccolini di Firenze),  opera sentimentale, sensibile, toccante, che si scioglie lentamente come sciroppo. Due coppie stanno su due tombe in una sorta di parentesi post-mortem, sembrano quasi risvegliarsi nella notte per rievocare tormenti e pesantezze, per riportare alla memoria, fallace, zoppicante, teneramente mendace, momenti di vita vissuta, fallimenti e cadute ma anche sorrisi e abbracci ma soprattutto quello che non è stato, colpevolmente, e per porvi rimedio, mettere un cerotto alle ferite, spargere un balsamo sui traumi. Le parole d'ordine sono combattere la paura di amarsi e la vergogna di amarsi. Paura e vergogna che ci limitano, ci intrappolano, ci ingabbiano, come è successo a questi quattro anziani che adesso dormono sui loro sarcofagi, sul duro e freddo marmo, cercando pacificazione e serenità, riassumendo incontri e attimi già fuggiti via.

opera sentimentale, sensibile, toccante, che si scioglie lentamente come sciroppo. Due coppie stanno su due tombe in una sorta di parentesi post-mortem, sembrano quasi risvegliarsi nella notte per rievocare tormenti e pesantezze, per riportare alla memoria, fallace, zoppicante, teneramente mendace, momenti di vita vissuta, fallimenti e cadute ma anche sorrisi e abbracci ma soprattutto quello che non è stato, colpevolmente, e per porvi rimedio, mettere un cerotto alle ferite, spargere un balsamo sui traumi. Le parole d'ordine sono combattere la paura di amarsi e la vergogna di amarsi. Paura e vergogna che ci limitano, ci intrappolano, ci ingabbiano, come è successo a questi quattro anziani che adesso dormono sui loro sarcofagi, sul duro e freddo marmo, cercando pacificazione e serenità, riassumendo incontri e attimi già fuggiti via.

L'atmosfera cimiteriale ci ha ricordato “Totò e Vicè” di Franco Scaldati portato in scena da Vetrano e Randisi. A fare da fondale quattro disegni di cipressi alti (la scena è di Lino Fiorito), solidi fusti, imponenti, ingombranti che però, a guardare bene, potrebbero essere anche quattro figure antropomorfe di beghine, bigotte con gambe magre e scialle nero luttuoso a coprirne il corpo e la testa in segno di penitenza e punizione; donne pie, di quelle  stereotipate del nostro Sud con il rosario a snocciolarlo sempre tra le mani ossute e lo sguardo giudicante verso ogni forma di diversità, ottuse e acide, cattive nella loro spiccia provincialità. E qui ci viene in soccorso De Andrè: “Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio”. Già, il giudizio sociale che preme, che ci guarda, ci inquadra, ci inchioda.

stereotipate del nostro Sud con il rosario a snocciolarlo sempre tra le mani ossute e lo sguardo giudicante verso ogni forma di diversità, ottuse e acide, cattive nella loro spiccia provincialità. E qui ci viene in soccorso De Andrè: “Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio”. Già, il giudizio sociale che preme, che ci guarda, ci inquadra, ci inchioda.

Paura e vergogna, appunto, i due cardini che hanno recintato l'amore delle due coppie, una formata da marito e moglie (Giulia Weber e Spiro Scimone), l'altra da due uomini (Francesco Sframeli e Gianluca Cesale), colleghi pompieri. Pompieri che arrivano e arrivavano sempre a spegnere i momenti più passionali della coppia, come a raffreddare i bollenti spiriti, a riportare il tutto ad atteggiamenti più accettabili, meno criticabili, più sobri, immettendo, giustappunto, paura del farsi vedere e vergogna dell'essere scoperti, sorpresi a toccarsi, annusarsi, abbracciarsi. Hanno pannoloni e dentiere, il meglio della loro vita se n'è andato e adesso non rimane che il ricordo che diventa un'analisi di quello che è stato, come un sogno per meglio affrontare l'eternità che li attende dopo questo sonno: “Tra poco dobbiamo andare”, si dicono; li attende l'oblio.

come a raffreddare i bollenti spiriti, a riportare il tutto ad atteggiamenti più accettabili, meno criticabili, più sobri, immettendo, giustappunto, paura del farsi vedere e vergogna dell'essere scoperti, sorpresi a toccarsi, annusarsi, abbracciarsi. Hanno pannoloni e dentiere, il meglio della loro vita se n'è andato e adesso non rimane che il ricordo che diventa un'analisi di quello che è stato, come un sogno per meglio affrontare l'eternità che li attende dopo questo sonno: “Tra poco dobbiamo andare”, si dicono; li attende l'oblio.

Non mancano i momenti ironici (i pompieri fanno il loro ingresso su un carrello della spesa attrezzato con luci e allarmi, sembrano i Ghostbusters, ci hanno ricordato un vecchio spettacolo dei Ricci/Forte) come quelli commoventi tra piccole gelosie e leggere forme di controllo, sofferenze, allontanamenti, incomprensioni, tenerezze, carezze. Sono un sospiro, un alito, un rivolo di vento in una notte fredda al riparo degli alberi, qui, un po' nascosti, lontano da occhi indiscreti possono finalmente amarsi come avrebbero voluto, liberi. Non è mai tardi per amarsi. Anche quando appare la scritta game over possono arrivare i tempi supplementari per dirsi quello che è rimasto bloccato, le parole rapprese, i “groppi d'amore nella scuraglia” come li chiamava Tiziano Scarpa.

Tommaso Chimenti 06/11/2021

Il "Don Juan" del Bellini è caustico, colorato, hard: esplosione di eros e thanatos

NAPOLI – “Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai” (“Dedicato”, Ivano Fossati).

Il Teatro Bellini si è rifatto il look, le sale interne, gli arredi, gli uffici. Se questa estate era un cantiere aperto, i Fratelli Russo sono riusciti a fare il miracolo napoletano e a restituire alla città un teatro che è un fiore con due sale e un cartellone da fare invidia, per acume e scelte illuminate, nomi in un equilibrio tra novità, scommesse e nomi irrinunciabili del panorama italiano. Rifarsi il senno,  diceva Bergonzoni. Partiamo da qui, dal primo titolo messo in programma, la produzione di casa, questo “Don Juan in Soho” vera e propria bomba pronta a deflagrare, a rompere gli schemi, agitare le acque paludate, scombussolare sistemi antiquati. Una vera scommessa (vinta) il testo dell'inglese Patrick Marber (l'autore di “Closer”) franco, diretto, spigliato, che va dritto al punto, schietto, contro i benpensantismi di facciata e i perbenismi di maniera. Quello che ci vuole adesso al teatro in questa difficile ripresa dove gli anziani (il vero zoccolo duro del teatro nostrano) ancora non si fidano a tornare negli spazi al chiuso e i giovani che sono più attratti dalle serie tv sulle tante piattaforme che hanno preso piede in questi anni e hanno prosperato durante la pandemia.

diceva Bergonzoni. Partiamo da qui, dal primo titolo messo in programma, la produzione di casa, questo “Don Juan in Soho” vera e propria bomba pronta a deflagrare, a rompere gli schemi, agitare le acque paludate, scombussolare sistemi antiquati. Una vera scommessa (vinta) il testo dell'inglese Patrick Marber (l'autore di “Closer”) franco, diretto, spigliato, che va dritto al punto, schietto, contro i benpensantismi di facciata e i perbenismi di maniera. Quello che ci vuole adesso al teatro in questa difficile ripresa dove gli anziani (il vero zoccolo duro del teatro nostrano) ancora non si fidano a tornare negli spazi al chiuso e i giovani che sono più attratti dalle serie tv sulle tante piattaforme che hanno preso piede in questi anni e hanno prosperato durante la pandemia.

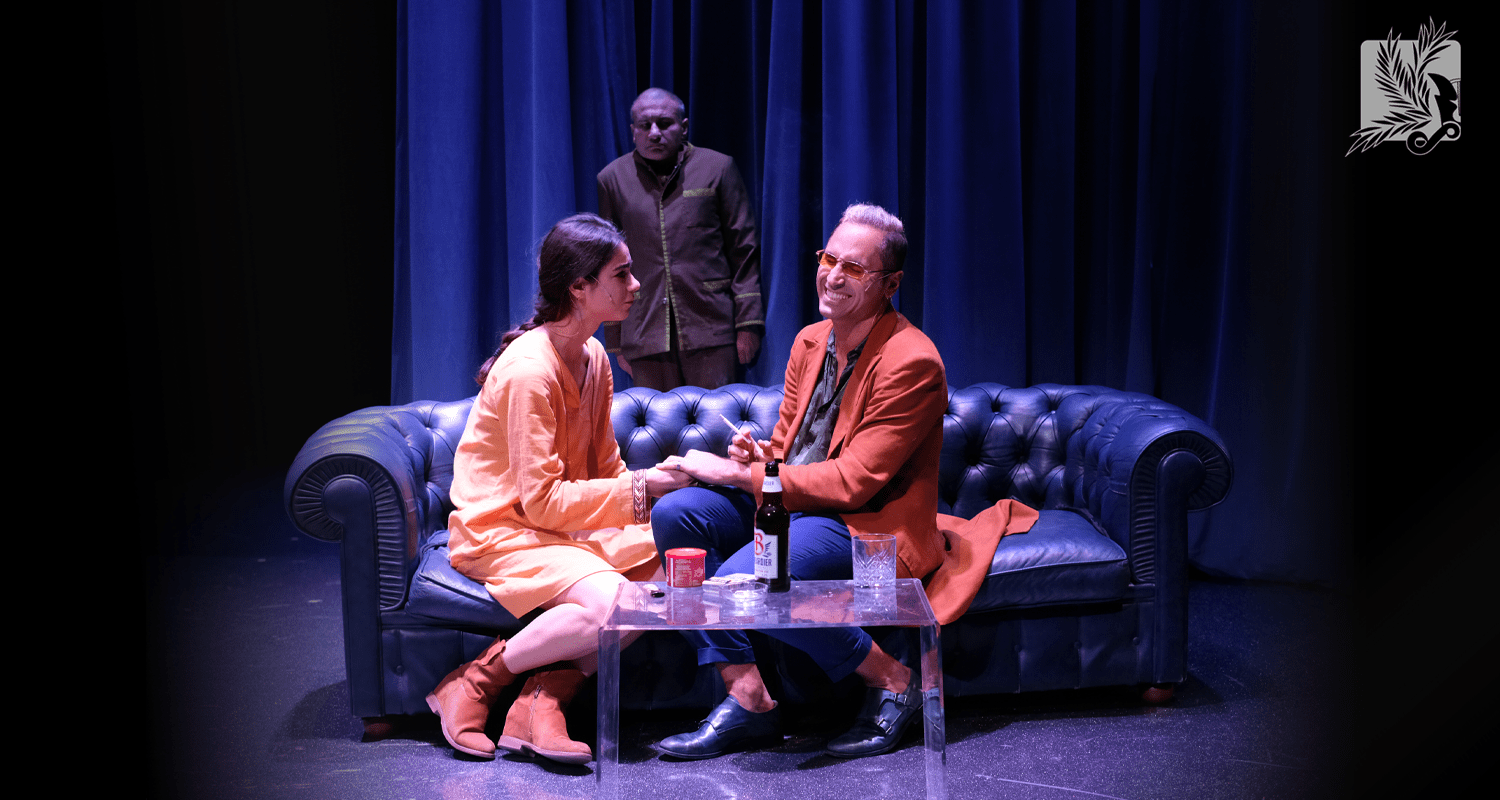

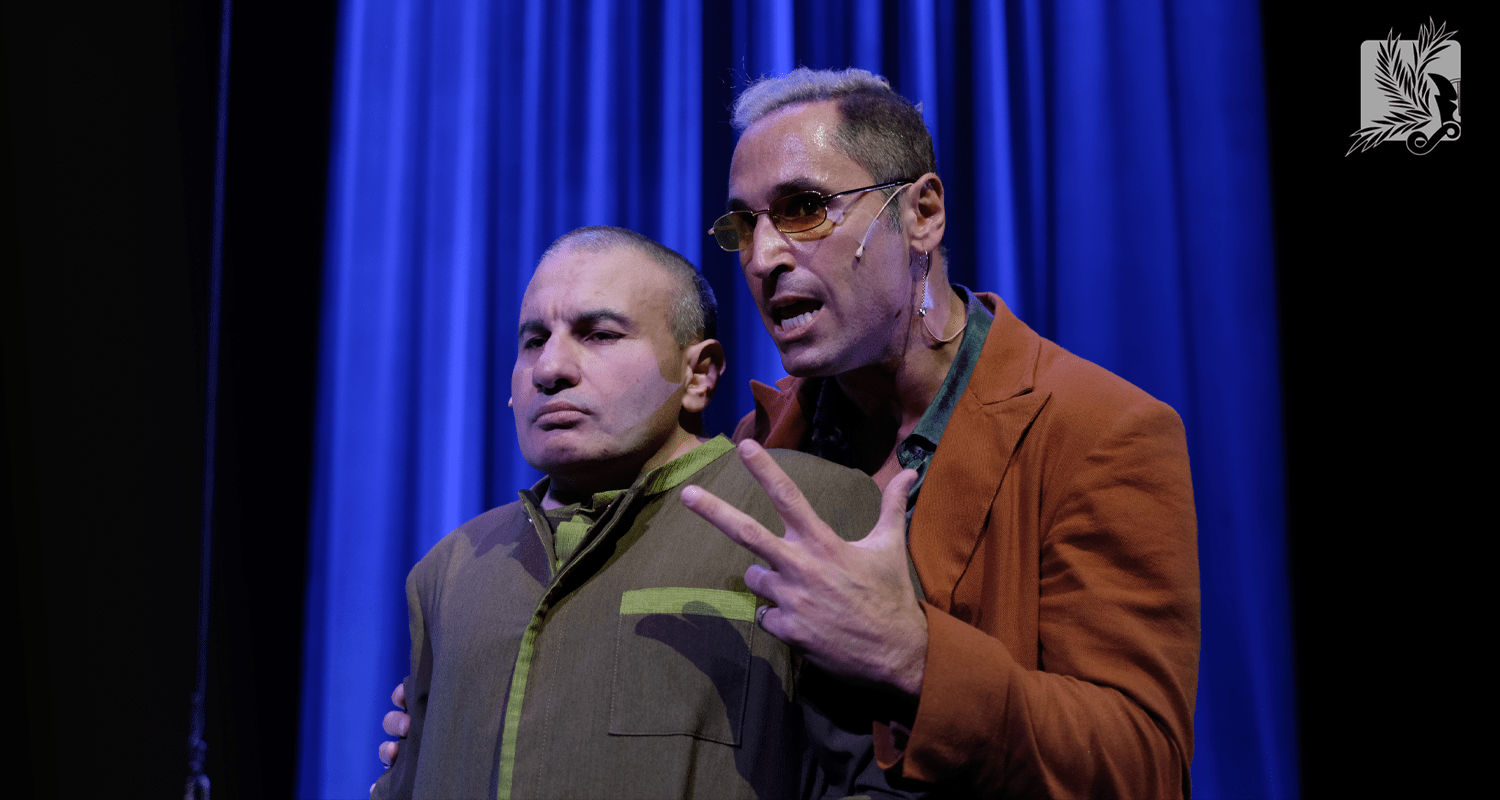

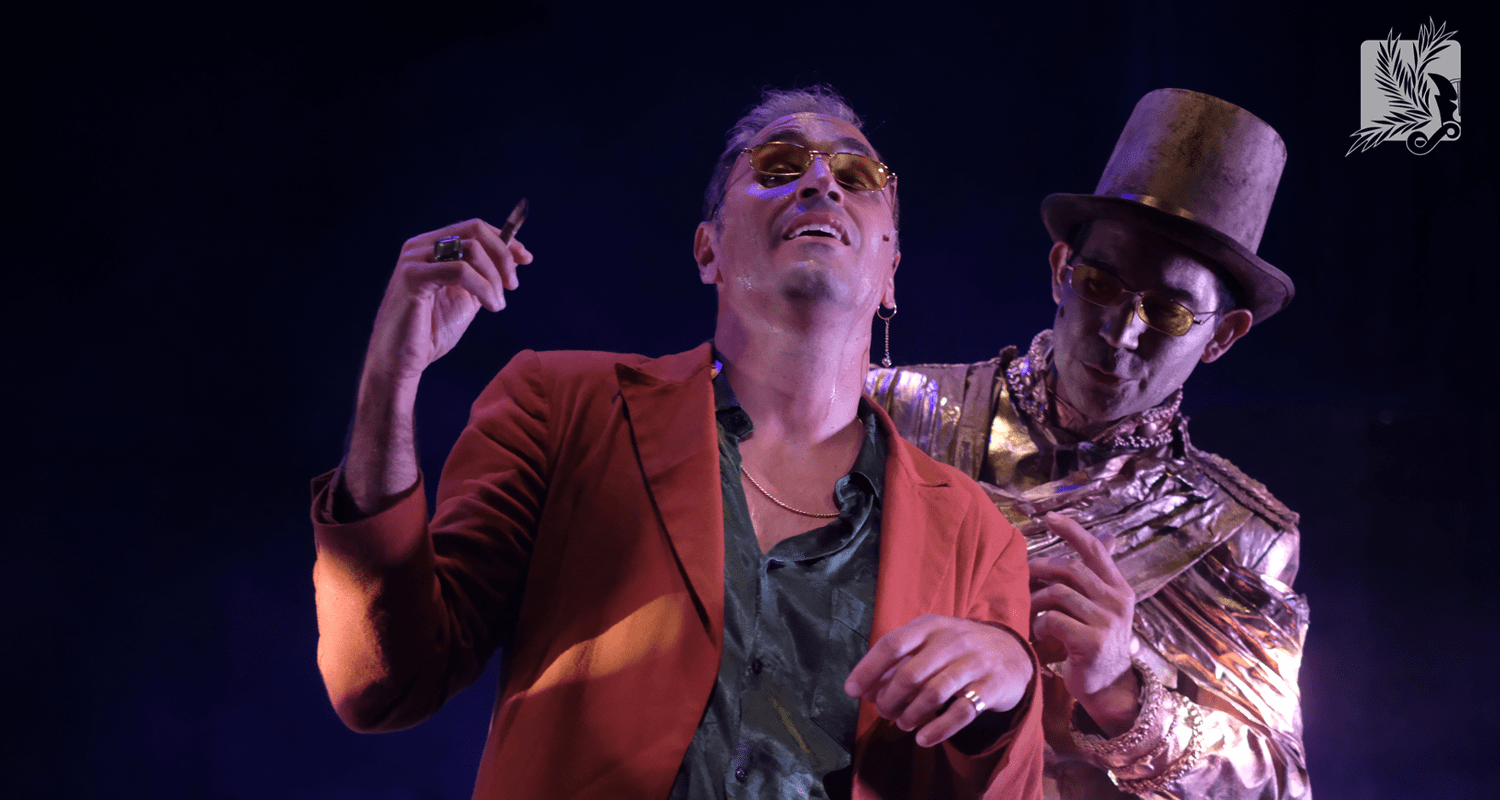

Siamo di  fronte ad un Don Giovanni contemporaneo, contestualmente ambientato nel quartiere cool londinese (forse il richiamo, e quindi il restringimento del campo immaginifico, ad un particolare luogo geografico potrebbe essere escluso per ampliare e universalizzare maggiormente l'idea) immerso nelle sue tante dipendenze, droga, alcool, donne, nel suo sistema valoriale senza valori, mosso dall'unica regola che è quella di non averne. Un impianto (ben diretto e calibrato dal regista Gabriele Russo; i Russo mangiano pane e teatro fin dalla culla) che ha messo al centro una grande pedana squadrata girevole (ricordate il Tagada dei Luna Park?) che vorticosamente ruota come roulette russa sul palco creando una doppia scena, dove sopra tutto gira e si sposta cangiante e mellifluo, niente ha un baricentro stabile, tutti si muovono nella spasmodica ricerca di un centro di gravità permanente dovendo continuare a muoversi (come fa lo squalo sul fondo marino) per mantenersi in piedi, dritti, in vita. Aggiungiamoci una grande colonna sonora (tappeto sonoro sarebbe riduttivo, di Alessio Foglia), costumi scintillanti (di Chiara Aversano) e uno splendido interprete, un Daniele Russo (fresco vincitore con “Le cinque rose di Jennifer” di Ruccello alle Maschere del Teatro Italiano) esplosivo showman, carico, deciso, sempre più consapevole dei propri mezzi, centrale perno iconico che tutto smuove in scena, che dà ritmo e cadenza, che sposta e accentra, delizioso e sagace, tremendo e odioso: una felice interpretazione pungente e caustica nel doppio registro, spumeggiante e anima nera.

fronte ad un Don Giovanni contemporaneo, contestualmente ambientato nel quartiere cool londinese (forse il richiamo, e quindi il restringimento del campo immaginifico, ad un particolare luogo geografico potrebbe essere escluso per ampliare e universalizzare maggiormente l'idea) immerso nelle sue tante dipendenze, droga, alcool, donne, nel suo sistema valoriale senza valori, mosso dall'unica regola che è quella di non averne. Un impianto (ben diretto e calibrato dal regista Gabriele Russo; i Russo mangiano pane e teatro fin dalla culla) che ha messo al centro una grande pedana squadrata girevole (ricordate il Tagada dei Luna Park?) che vorticosamente ruota come roulette russa sul palco creando una doppia scena, dove sopra tutto gira e si sposta cangiante e mellifluo, niente ha un baricentro stabile, tutti si muovono nella spasmodica ricerca di un centro di gravità permanente dovendo continuare a muoversi (come fa lo squalo sul fondo marino) per mantenersi in piedi, dritti, in vita. Aggiungiamoci una grande colonna sonora (tappeto sonoro sarebbe riduttivo, di Alessio Foglia), costumi scintillanti (di Chiara Aversano) e uno splendido interprete, un Daniele Russo (fresco vincitore con “Le cinque rose di Jennifer” di Ruccello alle Maschere del Teatro Italiano) esplosivo showman, carico, deciso, sempre più consapevole dei propri mezzi, centrale perno iconico che tutto smuove in scena, che dà ritmo e cadenza, che sposta e accentra, delizioso e sagace, tremendo e odioso: una felice interpretazione pungente e caustica nel doppio registro, spumeggiante e anima nera.

Attorno a lui una compagnia di una decina di elementi (novità: al Bellini è nata una Factory, mentre la scuola al suo interno sarà diretta da Mimmo Borrelli e alla direzione creativa c'è Andrea Esposito) tutti in palla, tutti calibrati per supportare  e sostenere un lavoro dalle molte sfaccettature, che può essere gustato e apprezzato in svariate stratificazioni di senso: vi si può cercare e trovare una critica al nostro tempo, ci si può concentrare sulla sua anima più superficiale, si possono contemplare e fare proprio lo stile di vita dissoluto del protagonista e il suo essere contro l'ipocrisia dominante, si può rimanere affascinati da questo personaggio così teatralmente assolutizzante e romanzescamente estremo, si può cadere nella tentazione di giudicarlo e sentirsi migliori, si può, infine, ascoltare e vedere come in questo stereotipo umano possano confluire le due grandi parti, di luce e di ombra, di bene e di male, che albergano e respirano in ognuno di noi, e ci muovono, a tratti con difficoltà e sensi di colpa, in ogni nostro passo, in ogni bivio che l'esistenza ci mette davanti.

e sostenere un lavoro dalle molte sfaccettature, che può essere gustato e apprezzato in svariate stratificazioni di senso: vi si può cercare e trovare una critica al nostro tempo, ci si può concentrare sulla sua anima più superficiale, si possono contemplare e fare proprio lo stile di vita dissoluto del protagonista e il suo essere contro l'ipocrisia dominante, si può rimanere affascinati da questo personaggio così teatralmente assolutizzante e romanzescamente estremo, si può cadere nella tentazione di giudicarlo e sentirsi migliori, si può, infine, ascoltare e vedere come in questo stereotipo umano possano confluire le due grandi parti, di luce e di ombra, di bene e di male, che albergano e respirano in ognuno di noi, e ci muovono, a tratti con difficoltà e sensi di colpa, in ogni nostro passo, in ogni bivio che l'esistenza ci mette davanti.

Della compagnia sottolineiamo la forza plastica di Enrico Sortino, il Ricky Martin del teatro italiano, Alfonso Postiglione, il lacché e ruffiano di corte, alter ego e perfetta antitesi del protagonista, Mauro Marino, attore di peso (ci ha ricordato fisicamente Mario Brega), Arianna Sorrentino che dà brio, Noemi Apuzzo, la fidanzata illibata del Don Giovanni, Federica Altamura, protagonista della scena della coatta, la più spassosa ed elettrizzante, sensuale ed eccitante.

Un'opera (che arriva direttamente da Moliere e Mozart ma con un gusto e un fascino tutto londinese per l'eccesso, anche di stampo linguistico che alle nostre latitudini cattocomuniste non sciocca ma sempre leggermente imbarazza) che ci mette di fronte uno specchio e ci intima di guardarci dentro, ci dice di riflettere senza puntare il dito, ci dice non di immedesimarci ma di comprendere debolezze e limiti dell'essere umano (che comprende anche noi stessi, evidentemente); potremmo riassumere questa lezione nella frase “Ogni persona che incontri sta combattendo la sua dura battaglia di cui non sai nulla: Sii gentile, sempre”, che sia attribuita a Platone o a Carlo Mazzacurati o a Ian McLaren.

L'inizio  è la fine della pièce in un senso di circolarità molto cinematografico. Il testo è un progressivo scendere nel buco nero, nel pozzo, nell'abisso di questo Mefistofele moderno talmente depravato e pervertito, maledetto e contorto da tenerci lontano, ammirandone a distanza le doti d'amatore e conquistatore insensibile ma rinnegandolo e prendendo come punto di riferimento per quello che non siamo e che non abbiamo voluto (o potuto?) essere. Il nostro Faust kamasutrico soffre (o s'offre) di tutte le dipendenze-addicted in una crescente patologia che lo spinge sempre più nell'imo recondito in questo incubo dalle fattezze distorte psichedeliche del sogno, oltre la linea del non ritorno.

è la fine della pièce in un senso di circolarità molto cinematografico. Il testo è un progressivo scendere nel buco nero, nel pozzo, nell'abisso di questo Mefistofele moderno talmente depravato e pervertito, maledetto e contorto da tenerci lontano, ammirandone a distanza le doti d'amatore e conquistatore insensibile ma rinnegandolo e prendendo come punto di riferimento per quello che non siamo e che non abbiamo voluto (o potuto?) essere. Il nostro Faust kamasutrico soffre (o s'offre) di tutte le dipendenze-addicted in una crescente patologia che lo spinge sempre più nell'imo recondito in questo incubo dalle fattezze distorte psichedeliche del sogno, oltre la linea del non ritorno.  E' un Satana in carne ed ossa, infedele e bugiardo, senza principi che non siano quelli della sua soddisfazione carnale, dei suoi capricci infantili, un Satiro marcio, senza ritegno, cattivo senza vergogna, corroso dai suoi demoni. Con Stan, il suo aiutante, un Alfonso Postiglione perfetto viscido servizievole doppiogiochista, formano una coppia da mettere a fianco di altre più celebri: Batman e Robin o Sherlock Holmes e Watson, in un lieto incastro sia interiore che di phisique du role. In questa compulsività che diventa malattia conclamata, in questi costumi scellerati da narcisista caterpillar dei sentimenti altrui, egotico, autoreferenziale crudele ed egoista viziato all'ennesima potenza, nelle mosse perennemente corrotte di questo Lucignolo pericoloso e Lucifero dissoluto, arrogante, impunito e impetuoso e presuntuoso angelo caduto nel fango che tutto e tutti guasta, contamina, lorda e avvelena, però si apre la breccia della considerazione finale se, paradossalmente, sia più coerente il suo sistema di vita così palesemente e in maniera lampante spinto dall'onesta volontà dell'istinto senza pensare alle conseguenze e al domani, o la visione più consuetudinaria e comune (altrimenti immaginate il caos sociale) del controllo sociale calmierato che tutti muove, ovvero l'ipocrisia, del fare basta che non si sappia in giro, delle strategie, del muoversi sempre sul filo del segreto, del non-detto rispettando quei valori di comunità, famiglia e società che ci legano indissolubilmente agli altri nel nostro piccolo e consolatorio e radicato sistema di relazioni faticosamente tenuto in piedi. Chi è più puro tra la cosciente e intenzionale esagerazione e il vorrei ma non posso delle "brave persone"?

E' un Satana in carne ed ossa, infedele e bugiardo, senza principi che non siano quelli della sua soddisfazione carnale, dei suoi capricci infantili, un Satiro marcio, senza ritegno, cattivo senza vergogna, corroso dai suoi demoni. Con Stan, il suo aiutante, un Alfonso Postiglione perfetto viscido servizievole doppiogiochista, formano una coppia da mettere a fianco di altre più celebri: Batman e Robin o Sherlock Holmes e Watson, in un lieto incastro sia interiore che di phisique du role. In questa compulsività che diventa malattia conclamata, in questi costumi scellerati da narcisista caterpillar dei sentimenti altrui, egotico, autoreferenziale crudele ed egoista viziato all'ennesima potenza, nelle mosse perennemente corrotte di questo Lucignolo pericoloso e Lucifero dissoluto, arrogante, impunito e impetuoso e presuntuoso angelo caduto nel fango che tutto e tutti guasta, contamina, lorda e avvelena, però si apre la breccia della considerazione finale se, paradossalmente, sia più coerente il suo sistema di vita così palesemente e in maniera lampante spinto dall'onesta volontà dell'istinto senza pensare alle conseguenze e al domani, o la visione più consuetudinaria e comune (altrimenti immaginate il caos sociale) del controllo sociale calmierato che tutti muove, ovvero l'ipocrisia, del fare basta che non si sappia in giro, delle strategie, del muoversi sempre sul filo del segreto, del non-detto rispettando quei valori di comunità, famiglia e società che ci legano indissolubilmente agli altri nel nostro piccolo e consolatorio e radicato sistema di relazioni faticosamente tenuto in piedi. Chi è più puro tra la cosciente e intenzionale esagerazione e il vorrei ma non posso delle "brave persone"?

C'è energia hot e pop, ritmo hard ed eccitazione osé in questo up and down continuo di sensazioni tra squallidumi in quantità e richiesta di perdono, tra eccessi smodati e ripiegamenti verso le preghiere e i “cambierò” (ci ha ricordato il pentimento del cattivo Scrooge di “Canto di Natale” di Dickens), in questa altalena che ci prende, ci scuote dal nostro candore giudicante. Divertimento puro, per gli occhi e per il cuore, di pancia e cervello. Cuore di tenebra.

Tommaso Chimenti 04/11/2021

L'"Anima!" degli animali e le bestie umane

GENOVA – Conosciamo Simone Perinelli (e conseguentemente anche Leviedelfool, ovvero Isabella Rotolo) dai suoi esordi, dopo aver lasciato l'approdo latiniano ed essersi messo in proprio, stanco di non riuscire a raccontare il suo orizzonte interiore, il suo universo così variegato. E crediamo che la sua dimensione dove meglio possa esprimere e far emergere il suo talento (attenzione, non stiamo parlando di comfort zone) e dare colore a tutte quelle sfumature che gli abitano dentro sia il monologo, i suoi deliri spiazzanti, debordanti, colmi di poesia e stupore, incredulità e magia che lo avvicinavano ad un Celestini, come atmosfere  romane e come costruzione del racconto circolare, ma più visionario, meno incasellabile, che sfuggiva ad ogni definizione data. Di rara potenza i suoi “Yorick”, “Requiem for Pinocchio” e “Luna Park”, ai quali, nostalgicamente, siamo ancora visceralmente affezionati e ci è rimasto negli occhi come riempiva la scena, come le sue parole calavano come scure sul palco e da lì alla platea creando un magma permeante e duraturo nel tempo, una sorta di alchimia che legava corpi e materia attraverso suoni e parole. Perinelli era una felice overdose nella quale lasciarsi pungere e cullare.

romane e come costruzione del racconto circolare, ma più visionario, meno incasellabile, che sfuggiva ad ogni definizione data. Di rara potenza i suoi “Yorick”, “Requiem for Pinocchio” e “Luna Park”, ai quali, nostalgicamente, siamo ancora visceralmente affezionati e ci è rimasto negli occhi come riempiva la scena, come le sue parole calavano come scure sul palco e da lì alla platea creando un magma permeante e duraturo nel tempo, una sorta di alchimia che legava corpi e materia attraverso suoni e parole. Perinelli era una felice overdose nella quale lasciarsi pungere e cullare.

Poi è arrivata Pontedera Teatro (in quel momento salvifica, che li ha proiettati in un circuito differente) che ha dischiuso produttivamente la via della collettività a Levidelfool, aprendo certamente nuove possibilità e immensi territori strumentali da sperimentare ma, di fatto, snaturando l'anima solitaria del suo frontman rock che in queste opere a più voci (“Made in China”, “Heretico” e “Baccanti”) ha suddiviso le sue digressioni in tanti alter ego, in una drammaturgia frazionata e sezionata a quadri, scena curatissime, d'impatto, raffinate, rarefatte, perfette cartoline, forse troppo ricercate per raccontare quel mondo nebbioso e opaco, affascinante e tenebroso, che hanno dentro che con i colori e la pulizia formale un po' si perde, si sfibra, si slaccia, si squaglia. Ci manca quella primordiale imperfezione artigianale.

Ar riviamo dunque a questo nuovo “Anima!” (prod. Teatro del Carretto, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse) visto in una Genova che, tra le strutture impossibili di Escher, il dramma dei milioni di alberi abbattuti dalla tempesta distruttrice Vaia e la poltrona gigante di stracci in Piazza De Ferrari, è sempre una bella boccata di respiro salubre e salmastro che spariglia le cose rimettendole in un nuovo ordine. Peccato che l'unica replica (una sola!) fosse al Teatro del Ponente, a Voltri, lontano da tutto (20 km e un'ora di traffico) e da tutti, dalla bellezza, dalla gente: un problema di logistica difficile da incastrar

riviamo dunque a questo nuovo “Anima!” (prod. Teatro del Carretto, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse) visto in una Genova che, tra le strutture impossibili di Escher, il dramma dei milioni di alberi abbattuti dalla tempesta distruttrice Vaia e la poltrona gigante di stracci in Piazza De Ferrari, è sempre una bella boccata di respiro salubre e salmastro che spariglia le cose rimettendole in un nuovo ordine. Peccato che l'unica replica (una sola!) fosse al Teatro del Ponente, a Voltri, lontano da tutto (20 km e un'ora di traffico) e da tutti, dalla bellezza, dalla gente: un problema di logistica difficile da incastrar e con la centralità della Tosse. Il format, che si ripete, ricorda molto da vicino gli altri tre lavori corali precedentemente visti: in questa serie di scene ben architettate, artificiali, tutta questa forma ci distrae, ci porta lontano quando sono proprio le parole di Perinelli (scrittore elegante e affilato), che ci hanno sempre attratto, ad essere e a dover tornare protagoniste assolute. Accompagnato da Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti, attori e danzatori ben miscelati, nel disegno luci sempre d'altissima qualità di Gianni Staropoli, e soprattutto grazie alle maschere di animali (artigianali e futuristiche) curate magistralmente da Francesco Givone, Perinelli (che sempre più ci ricorda Franco Battiato nel periodo nel quale “la barba col rasoio elettrico non la faccio più”) ci introduce e ci porta con sé in un suo viaggio all'interno dell'anima.

e con la centralità della Tosse. Il format, che si ripete, ricorda molto da vicino gli altri tre lavori corali precedentemente visti: in questa serie di scene ben architettate, artificiali, tutta questa forma ci distrae, ci porta lontano quando sono proprio le parole di Perinelli (scrittore elegante e affilato), che ci hanno sempre attratto, ad essere e a dover tornare protagoniste assolute. Accompagnato da Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti, attori e danzatori ben miscelati, nel disegno luci sempre d'altissima qualità di Gianni Staropoli, e soprattutto grazie alle maschere di animali (artigianali e futuristiche) curate magistralmente da Francesco Givone, Perinelli (che sempre più ci ricorda Franco Battiato nel periodo nel quale “la barba col rasoio elettrico non la faccio più”) ci introduce e ci porta con sé in un suo viaggio all'interno dell'anima.

Il teatro,  come l'arte in generale, dovrebbe essere comunicativo, riuscire a farsi ponte e passaggio; “Anima!” invece, a nostro avviso, soffre di un'impermeabilità eccessiva, di una chiusura che non lascia pori aperti, di uno scudo concettuale troppo spesso e solido per far partecipare altri soggetti alla festa. Questa frontiera ci tiene separati, lontano,

come l'arte in generale, dovrebbe essere comunicativo, riuscire a farsi ponte e passaggio; “Anima!” invece, a nostro avviso, soffre di un'impermeabilità eccessiva, di una chiusura che non lascia pori aperti, di uno scudo concettuale troppo spesso e solido per far partecipare altri soggetti alla festa. Questa frontiera ci tiene separati, lontano,  distanti e non ci fa accedere alla infinita mole di dati e documenti, di trattati e pensieri che sono stratificati nella stesura della drammaturgia, alta e intellettuale ma troppo ricca e sovrabbondante di segni e lirica criptica (1h 40') per un ascolto più fruibile e scorrevole. Ne emergono affreschi e cornici, si ricordano oggetti, flash e lampi nel deserto, come luci stroboscopiche che inquadrano e illuminano un blocco per poi nel buio perdersi e liquefarsi, diradarsi nella nebbia. Una sensazione netta di lentezza ci attanaglia, ci acquieta. Ci sono le maschere dei gatti (Perinelli e Rotolo abitano a Calcata dove placide abitano le famose e rinomate colonie feline del luogo) che sembrano catapultarci dentro il musical “Cats”, adesso le maschere di cavallo e di volpe. O manca qualcosa o c'è troppo, l'equilibrio sfugge. Il dottore con la testa di coniglio e il gorilla in carrozzina, il panda con la flebo, il lupo macellaio, il maiale col girello in uno zoo che incuriosisce ma ci lascia freddi. La riflessione di fondo potrebbe vertere sugli allevamenti intensivi? Non ci è dato saperlo. Poi arrivano la gallina, il gufo e l'uccello dal becco a scarpa, fino alla poetica farfalla filo conduttore per una fattoria degli animali pinocchiesca. Certo è che il verbo “animare” significhi dare vita e che il sostantivo “animale” ha la stessa radice di anima. Gli animali sono la parte più pura tra tutti gli esseri viventi, proprio perché non conoscono il bene e il male ma seguono soltanto la natura e l'istinto, a differenza degli umani, le vere bestie. Inoltre troppi finali affaticano. Dopo il “teatro da mangiare” delle Ariette nasce il teatro vegetariano de Leviedelfool?

distanti e non ci fa accedere alla infinita mole di dati e documenti, di trattati e pensieri che sono stratificati nella stesura della drammaturgia, alta e intellettuale ma troppo ricca e sovrabbondante di segni e lirica criptica (1h 40') per un ascolto più fruibile e scorrevole. Ne emergono affreschi e cornici, si ricordano oggetti, flash e lampi nel deserto, come luci stroboscopiche che inquadrano e illuminano un blocco per poi nel buio perdersi e liquefarsi, diradarsi nella nebbia. Una sensazione netta di lentezza ci attanaglia, ci acquieta. Ci sono le maschere dei gatti (Perinelli e Rotolo abitano a Calcata dove placide abitano le famose e rinomate colonie feline del luogo) che sembrano catapultarci dentro il musical “Cats”, adesso le maschere di cavallo e di volpe. O manca qualcosa o c'è troppo, l'equilibrio sfugge. Il dottore con la testa di coniglio e il gorilla in carrozzina, il panda con la flebo, il lupo macellaio, il maiale col girello in uno zoo che incuriosisce ma ci lascia freddi. La riflessione di fondo potrebbe vertere sugli allevamenti intensivi? Non ci è dato saperlo. Poi arrivano la gallina, il gufo e l'uccello dal becco a scarpa, fino alla poetica farfalla filo conduttore per una fattoria degli animali pinocchiesca. Certo è che il verbo “animare” significhi dare vita e che il sostantivo “animale” ha la stessa radice di anima. Gli animali sono la parte più pura tra tutti gli esseri viventi, proprio perché non conoscono il bene e il male ma seguono soltanto la natura e l'istinto, a differenza degli umani, le vere bestie. Inoltre troppi finali affaticano. Dopo il “teatro da mangiare” delle Ariette nasce il teatro vegetariano de Leviedelfool?

Tommaso Chimenti 01/11/2021

"Das Weinen" di Marthaler: quell'assenza di senso che ci fa male

BOLOGNA – Nella ristretta cerchia dei grandi Maestri viventi del teatro europeo, al fianco, tra gli altri, di Thomas Ostermeier, Peter Brook, Romeo Castellucci, è presente anche Christoph Marthaler. Ma non si può essere maestri per dono divino o per elezione imperitura perché l'arte è in movimento e il vivere di rendita ormai non basta più, come non basta il nome sul cartellone perché lo spettacolo successivo sia definito acriticamente e comunque un capolavoro al quale inchinarsi. Il nome tira ancora il pubblico che appunto cerca il brand da copertina rimanendone deluso ma, non volendo dialetticamente scontrarsi con i mostri sacri della scena, preferisce annuire e, con le facce lunghe, abbandonare la sala tra mugugni e occhiaie. E non è la prima volta che ho avuto questa stess a sensazione d'afflizione dopo aver assistito (subìto, direi) angosciati ad una replica del regista svizzero. Una ricca scena composta e predisposta nell'accezione più negativa dell'aggettivo “teatrale”, molti colori e altrettanta superficialità, non-sense sparsi come zucchero a velo sul pandoro, il tutto per un insopportabile risultato irritante. Anche il pubblico però fa la sua parte e ha le sue colpe: c'è chi dorme, ormai vinto e schiacciato e frustrato dal nulla che si agita (poco) sul palco, chi tenta di sottolineare piccole azioni banali e reiterate all'infinito (fino alla crisi di nervi) con leggeri colpi di (sor)riso più di circostanza sfiorando l'isterismo collettivo, quasi a cercare qualcosa di decente e decoroso in quello che sta andando in scena. Protagonista assoluta è stata certamente la noia, spessa, solida, furente, caparbia, intollerabile. Con la tentazione assoluta di lasciare la sala. Guardando mille volte l'orologio e non vedendone mai la fine. Un'ubriacatura molesta delirante.

a sensazione d'afflizione dopo aver assistito (subìto, direi) angosciati ad una replica del regista svizzero. Una ricca scena composta e predisposta nell'accezione più negativa dell'aggettivo “teatrale”, molti colori e altrettanta superficialità, non-sense sparsi come zucchero a velo sul pandoro, il tutto per un insopportabile risultato irritante. Anche il pubblico però fa la sua parte e ha le sue colpe: c'è chi dorme, ormai vinto e schiacciato e frustrato dal nulla che si agita (poco) sul palco, chi tenta di sottolineare piccole azioni banali e reiterate all'infinito (fino alla crisi di nervi) con leggeri colpi di (sor)riso più di circostanza sfiorando l'isterismo collettivo, quasi a cercare qualcosa di decente e decoroso in quello che sta andando in scena. Protagonista assoluta è stata certamente la noia, spessa, solida, furente, caparbia, intollerabile. Con la tentazione assoluta di lasciare la sala. Guardando mille volte l'orologio e non vedendone mai la fine. Un'ubriacatura molesta delirante.

In  questo “Das Weinen (Das Wahnen)” in prima nazionale all'Arena del Sole bolognese per Ert che coproduce l'opera assieme a Schauspielhaus Zürich, Nanterre-Amandiers, Bergen International Festival, Théâtre Vidy-Lausanne, International Sommer Festival Kampnagel Hamburg, in una farmacia senza clienti (tranne uno) dai toni verdeggianti, cinque farmaciste-tenniste armeggiano tra i medicinali. La trama non c'è, la storia non c'è, l'azione non c'è. Tra canti e ticchettii di penna, sono i dialoghi assurdi che hanno la meglio sollevando un problema nodale: se traduciamo calembour e giochi di parole e traslitterazioni semantiche da una lingua, in questo caso il tedesco, all'italiano, se ne perde il senso del grottesco e ci rimane in bocca soltanto l'amaro del ridicolo e una netta e pressante atmosfera di perdita di tempo esasperante e fastidiosa. Il testo di Dieter Roth, che tradotto vuol dire “Il Pianto (il Pensiero)”, è un “ruminare, un formare frasi” come proprio l'autore definì la sua “creazione”. L'espressione “privo di significato” ricorre ma un'arte che non si fa carico delle parole e del senso che elargisce, volente o nolente, da quel pulpito che comunemente chiamiam

questo “Das Weinen (Das Wahnen)” in prima nazionale all'Arena del Sole bolognese per Ert che coproduce l'opera assieme a Schauspielhaus Zürich, Nanterre-Amandiers, Bergen International Festival, Théâtre Vidy-Lausanne, International Sommer Festival Kampnagel Hamburg, in una farmacia senza clienti (tranne uno) dai toni verdeggianti, cinque farmaciste-tenniste armeggiano tra i medicinali. La trama non c'è, la storia non c'è, l'azione non c'è. Tra canti e ticchettii di penna, sono i dialoghi assurdi che hanno la meglio sollevando un problema nodale: se traduciamo calembour e giochi di parole e traslitterazioni semantiche da una lingua, in questo caso il tedesco, all'italiano, se ne perde il senso del grottesco e ci rimane in bocca soltanto l'amaro del ridicolo e una netta e pressante atmosfera di perdita di tempo esasperante e fastidiosa. Il testo di Dieter Roth, che tradotto vuol dire “Il Pianto (il Pensiero)”, è un “ruminare, un formare frasi” come proprio l'autore definì la sua “creazione”. L'espressione “privo di significato” ricorre ma un'arte che non si fa carico delle parole e del senso che elargisce, volente o nolente, da quel pulpito che comunemente chiamiam o palcoscenico, allora si deresponsabilizza e semplifica oltre modo e non valorizza nemmeno il proprio lavoro squalificandosi.

o palcoscenico, allora si deresponsabilizza e semplifica oltre modo e non valorizza nemmeno il proprio lavoro squalificandosi.

Pensate a tradurre Bergonzoni (geniale e catartico) in tedesco, risulterebbe innocuo e depotenziato, annacquato e blando. In questa “follia” si passa il tempo ad attendere: minuti di vuoto, senso di mancanza, disagio che diventa fastidio scomodo fino a sfociare in sofferenza, rimanendo impantanati in questa grande illusione. Più che leggiamo le frasi che scorrono alte e più ci rendiamo conto della grande bolla di sapone alla quale, complici, stiamo assistendo, a questa assenza inconsistente che ci ha depresso e abbattuto. L'assemblaggio di voci, la recitazione senza intenzione e le ripetizioni in loop creano un mantra impacciato, incomprensibile, seccante e sgradevole lasciando la platea allibita, a tratti adirata e irritata, in questo vuoto siderale senza energia né empatia né tanto meno la tanto decantata e famigerata ironia. Si percepisce l'eco insensato, al limite dell'ottuso, e senza logica. O lo ami o lo odi. Due ore di vita spese male, perse. Uno strazio arrivare alla fine. Una piece passivo-aggressiva nel suo voler provocare una reazione, una messinscena contro il pubblico. Qual era il suo intento? La sua urgenza? Le dottoresse intonano l'aria operistica “Lacrimosa” che perfettamente tratteggia il nostro stato d'animo. Dentro piangiamo l'arte e rimpiangiamo il teatro.

Tommaso Chimenti 31/10/2021

Foto: Gina Folly

"Misericordia" di Emma Dante: Pinocchio balla storto tra le sue madri-pulle

FIRENZE – In un basso angusto e ammuffito senza finestre dove gli unici colori sono dettati dai rifiuti plastificati, la sola cosa che può tenere, come malta e calcestruzzo le pietre scosse e smosse, può essere soltanto una grande “Misericordia” (prod. Piccolo di Milano, Atto Unico/Compagnia Sud Occidentale, Biondo di Palermo, Carnezzeria; visto al Teatro di Rifredi che ha sempre un occhio attento verso le migliori proposte in circolazione) che lega e stringe, abbraccia e solidifica quattro esseri così prostrati dall'esistenza, bastonati dall'incuria e dal disagio. In questa comune, in questa famiglia allargata, nata dalla penna e dalla regia di Emma Dante (che qui ritrova i suoi habitat, le sue atmosfere, il suo pathos viscerale e carnale), tre prostitute si sono fatte carico di un ragazzo con problemi mentali, figlio di una loro collega uccisa da un cliente violento. Il ragazzo, Arturo, che chiamandolo con cadenza palermitana prende la pronuncia di Artaud, è il punto di riferimento, il dolore e la gioia delle tre che altrimenti sarebbero indurite dalle condizioni di vita miserabili, squallide a contatto con uomini schifosi, tanto per citare David Foster Wallace che è sempre cosa buona e giusta. Attraverso questo ragazzo disgraziato, che si aggira con il pannolone, nato settimino e ritardato per le botte subite dalla madre in gravidanza, che non riesce a parlare, le tre hanno uno scopo nella vita, un obbiettivo; lo curano, lo coccolano, lo guardano dormire nei rari casi di quiete, perché, ovviamente, non sono tutte rose e fiori da romanzo rosa e la misericordia passa dalle spine e dal dolore quotidiano da fronteggiare, dal sacrificio e dal malessere da combattere con tenacia e costanza.

In questa comune, in questa famiglia allargata, nata dalla penna e dalla regia di Emma Dante (che qui ritrova i suoi habitat, le sue atmosfere, il suo pathos viscerale e carnale), tre prostitute si sono fatte carico di un ragazzo con problemi mentali, figlio di una loro collega uccisa da un cliente violento. Il ragazzo, Arturo, che chiamandolo con cadenza palermitana prende la pronuncia di Artaud, è il punto di riferimento, il dolore e la gioia delle tre che altrimenti sarebbero indurite dalle condizioni di vita miserabili, squallide a contatto con uomini schifosi, tanto per citare David Foster Wallace che è sempre cosa buona e giusta. Attraverso questo ragazzo disgraziato, che si aggira con il pannolone, nato settimino e ritardato per le botte subite dalla madre in gravidanza, che non riesce a parlare, le tre hanno uno scopo nella vita, un obbiettivo; lo curano, lo coccolano, lo guardano dormire nei rari casi di quiete, perché, ovviamente, non sono tutte rose e fiori da romanzo rosa e la misericordia passa dalle spine e dal dolore quotidiano da fronteggiare, dal sacrificio e dal malessere da combattere con tenacia e costanza.