"Miracoli metropolitani"dei Carrozzeria: molta metropoli pochi miracoli

FIRENZE – Vedi uno spettacolo dei Carrozzeria Orfeo e ti senti un piccolo ingranaggio polveroso, un insignificante bullone arrugginito, una vite schiacciata tra l'incudine della società e il martello delle nostre ambizioni depresse. Se ne esce affranti, svuotati perché le risate sono amarissime, perché si ride (molto) di noi, di quello che non vorremmo essere, della deriva che ha preso il nostro tempo. E forse l'arte, il teatro nel caso specifico, è rimasta un'oasi, un'isola felice dove poter dire, affermare con forza, sostenere non soltanto alcune tesi ma anche con un certo linguaggio che fuori, nella vita di tutti i giorni, per strada o sui vari social verrebbe tacciato di qualsiasi abominio, razzismo, misoginia, omofobia, bodyshaming e altre amenità del nostro tempo confuso che non cerca di salvare le vittime ma solo giustizialismo di bassa qualità e un tot al chilo. Gabriele Di Luca sa scrivere e questo “Miracoli Metropolitani” (intriganti le scene di Lucio Diana) è il suo testo più maturo perché (al di là di qualche vezzo  di forma di autocompiacimento autoriale), a differenza di altre sue drammaturgie nel recente passato, non infarcisce i suoi ruoli di mille caratteristiche, non li rimpinza di sfaccettature ad ogni costo, cosa che risultava faticosa all'ascolto e ne minava la credibilità. Un testo ad orologeria dove tutti i dettagli e i particolari disseminati tornano magicamente al loro posto e tutto trova la sua connessione e apertura. Rimangono alcuni tratti di moralità e di giudizio sul mondo, sporcato felicemente di politicamente scorretto, e di divisione tra chi sono i buoni e chi i cattivi, un testo, come tutti gli altri di Carrozzeria, altamente politico con il doppio binario di vite misere da una parte e il macrosistema dall'altro a rincorrersi, a sostenersi, ad incastrarsi, ad affrontarsi, e un'idea di giustizia che emerge potente e talvolta semplicistica ma efficace che fa presa su un pubblico già direzionato all'ascolto di alcune tesi giustificatorie.

di forma di autocompiacimento autoriale), a differenza di altre sue drammaturgie nel recente passato, non infarcisce i suoi ruoli di mille caratteristiche, non li rimpinza di sfaccettature ad ogni costo, cosa che risultava faticosa all'ascolto e ne minava la credibilità. Un testo ad orologeria dove tutti i dettagli e i particolari disseminati tornano magicamente al loro posto e tutto trova la sua connessione e apertura. Rimangono alcuni tratti di moralità e di giudizio sul mondo, sporcato felicemente di politicamente scorretto, e di divisione tra chi sono i buoni e chi i cattivi, un testo, come tutti gli altri di Carrozzeria, altamente politico con il doppio binario di vite misere da una parte e il macrosistema dall'altro a rincorrersi, a sostenersi, ad incastrarsi, ad affrontarsi, e un'idea di giustizia che emerge potente e talvolta semplicistica ma efficace che fa presa su un pubblico già direzionato all'ascolto di alcune tesi giustificatorie.

I Carrozzeria sono contemporanei e classici, il loro schema sul palco riflette un'ambientazione moderna all'interno di una griglia “familiare”; potremmo definirlo un “teatro borghese” 2.0. Di Luca è il nostro odierno Eduardo, raccontandoci piccole esistenze e, a sprazzi, il mondo che gli gira intorno, frammenti di un'umanità dolente e perdente e sconfitta come cartina di tornasole di un più ampio meccanismo che tutti tritura e mastica e digerisce e al quale sembra che nessuno possa sottrarsi. E dentro questa cucina-garage (la prima volta che i Carrozzeria si trovano dentro una carrozzeria nei loro play: una carrozzeria al quadrato), dove si preparano scarti e jungle food, schifezze a buon mercato ma dai nomi altisonanti vegani o fintamente salutisti, sembra proprio di sentirne gli odori acri, di addentare i gusti malsani, di annaspare sughi e oli che ti rimangono incollati addosso, sulla lingua, sugli abiti, nella testa. E tutto diventa untuoso e grasso come le vite di questi esemplari umani che si barcamenano tra sogni ingialliti e un presente che non solo non li soddisfa ma che li rende ogni giorno più poveri, più tristi, più soli. Carrozzeria ti scarnifica, ti porta sul limite dell'essenziale e ti chiede di cosa abbiamo bisogno, che cosa stiamo cercando, dove stiamo andando e perché stiamo facendo quello che stiamo facendo se questo non ci sta dando altro che preoccupazioni e grattacapo, se il nostro tramestio quotidiano non ci sta facendo sentire meglio e invece, addirittura, ci affossa perché stiamo continuando su questa strada sterrata e brulla e arida verso un non ritorno e verso un tunnel senza via d'uscita? Siamo stupidi o soltanto pigri? O entrambe le opzioni insieme?

Il  ritmo e la velocità da teatro british, così come la cattiveria e le stilettate, sono il marchio di fabbrica di CO e l'abilità è quella di creare ogni volta un team di attori, al fianco dei sempre presenti e colonne portanti Beatrice Schiros e Massimiliano Setti, che rispecchiano e fanno risuonare queste caratteristiche di tono, lunghezza d'onda, frequenze, timing perfetto a creare amalgama e impasto senza pause, colpi su colpi, schivate e nuovamente assalti dialettici, senza pit stop, in apnea, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Ad un grande problema globale, l'inquinamento, e nel contingente, l'intasamento delle fogne con l'esondazione di merda (non si può chiamarla in altro modo; ci ha ricordato sia “Pali” che “Giù”, entrambi di Scimone e Sframeli) che stanno per affiorare e trasalire in superficie, fa da contraltare questa combriccola sgangherata di ultimi che tentano di sbarcare il lunario ognuno con i propri mezzi e insicurezze e traumi, ognuno pensando di essere più furbi del mondo là fuori, un universo che viene evocato ma mai, o solo per poco tempo al giorno, frequentato e vissuto e che così assume contorni mitologici e fattezze impossibili, un qualcosa di lontano che si allontana sempre più, di gigantesco e inavvicinabile e inaffrontabile. Fuori c'è l'Islam e i poteri forti, Instagram e i ricchi che li disprezzano, i vegani e gli immigrati. Il fuori fa paura, ma dentro quel microcosmo, seppur sempre con il coltello tra i denti in un tutti contro tutti senza esclusione di pugnalate, almeno

ritmo e la velocità da teatro british, così come la cattiveria e le stilettate, sono il marchio di fabbrica di CO e l'abilità è quella di creare ogni volta un team di attori, al fianco dei sempre presenti e colonne portanti Beatrice Schiros e Massimiliano Setti, che rispecchiano e fanno risuonare queste caratteristiche di tono, lunghezza d'onda, frequenze, timing perfetto a creare amalgama e impasto senza pause, colpi su colpi, schivate e nuovamente assalti dialettici, senza pit stop, in apnea, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Ad un grande problema globale, l'inquinamento, e nel contingente, l'intasamento delle fogne con l'esondazione di merda (non si può chiamarla in altro modo; ci ha ricordato sia “Pali” che “Giù”, entrambi di Scimone e Sframeli) che stanno per affiorare e trasalire in superficie, fa da contraltare questa combriccola sgangherata di ultimi che tentano di sbarcare il lunario ognuno con i propri mezzi e insicurezze e traumi, ognuno pensando di essere più furbi del mondo là fuori, un universo che viene evocato ma mai, o solo per poco tempo al giorno, frequentato e vissuto e che così assume contorni mitologici e fattezze impossibili, un qualcosa di lontano che si allontana sempre più, di gigantesco e inavvicinabile e inaffrontabile. Fuori c'è l'Islam e i poteri forti, Instagram e i ricchi che li disprezzano, i vegani e gli immigrati. Il fuori fa paura, ma dentro quel microcosmo, seppur sempre con il coltello tra i denti in un tutti contro tutti senza esclusione di pugnalate, almeno  tutto è standardizzato, una comfort zone anche se acida e amara, violenta e senza solidarietà ma pur sempre con i connotati e la fisionomia di una famiglia, incattivita ma pur sempre una famiglia.

tutto è standardizzato, una comfort zone anche se acida e amara, violenta e senza solidarietà ma pur sempre con i connotati e la fisionomia di una famiglia, incattivita ma pur sempre una famiglia.

Il cuoco Plinio (voce roca, timbro e cazzimma da Pojana e corporatura da Fred Flintstone) ex chef stellato ridotto sul lastrico che cucina, malvolentieri, scarti fatti passare per cibi liofilizzati dietetici, pasti per celiaci, alghe e seitan per i nuovi consumatori (che odia) dediti al delivery come nuova religione e sport nazionale. L'aiuto cuoca è nordafricana e si chiama Hope (speranza), il rider Mosquito è un ex carcerato che vorrebbe fare l'attore, la madre ex lavapiatti che vorrebbe fare il salto in società ed essere accolta dalle influencer al Rotary, il figlio Igor passa le sue giornate da hater e giocando a videogame sparatutto; a questi si aggiungono l'aspirante suicida Cesare (una sorta di Ned Flanders) e la madre di Plinio, Patty (Smith) sessantottina, bombarola, contro il Sistema, che nel tempo libero costruisce molotov come svago. Un crogiuolo di fallimenti, un impasto di vite dimezzate e marcite, triturate da un sistema che li vede numeri che devono produrre e non individui, pedine e non persone, in un'azzerante e raggelante mancanza di vicinanza, di affetto, di amore. Risate e dramma, denti stretti e lacrime per questo Calapranzi di disadattati sofferenti, distrutti, disgregati. Due ore e venti che volano tra rimorsi e voglia di cambiamento. Un successo meritato.

Tommaso Chimenti 12/02/2022

Foto: Laila Pozzo

"Jungle Book": Bob Wilson e l'eterna lotta tra Uomo e Natura

FIRENZE – Coloratissimo come uno zoo, affollato come una foresta amazzonica è il “Jungle Book” da Kipling trattato dalle sapienti mani di Bob Wilson. Già il sipario dello spettacolo al Teatro della Pergola, unico partner italiano che ha coprodotto l'opera assieme ad altre sei istituzioni europee affiancando il Theatre de la Ville parigino, aveva vagamente un gusto circense con patchwork intessuti insieme che ricordavano i cappelli o i pantaloni dei clown, quelli con il naso grosso e rosso e le scarpe gigantesche ai piedi. Siamo all'interno di un'atmosfera al gusto del Cirque du Soleil da una parte, dall'altra si avvicina molto al musical in un mix tra Tarzan e Il Mago di Oz, Sandokan, Il Re Leone e Paradise Lost. Quattro musicisti nella buca, nove attori in scena per un grande kolossal (durata però felicemente contenuta: 1h 15') che pare creato per i palchi di Broadway e per quel tipo di intrattenimento giulivo e colto e lieto, spumeggiante fatto di canzoni e bollicine e costumi, balli e fondali cangianti. Di fondo si assiste alla guerra costante tra l'uomo e la Natura, gli spari iniziali sono lì a confermare questa tesi. Ma gli animali hanno molto da insegnare all'uomo e alla sua arroganza: l'orso, la pantera, la tigre, la scimmia vivono in simbiosi con gli alberi e le piante, con le altre bestie che cacciano e dai quali sono cacciati in un equilibrio e un'armonia stabilita non dai singoli ma da logiche più alte. Mowgli, il cucciolo d'uomo, sradicato dal suo villaggio, imparerà le difficoltà e le bellezze, la semplicità della Natura, rimanendo però a metà strada, non pienamente accettato dagli animali proprio perché umano e non più accolto dagli uomini proprio perché “sporcato” e “profanato” dal contatto continuo e reiterato con la moltitudine delle belve selvagge.

(durata però felicemente contenuta: 1h 15') che pare creato per i palchi di Broadway e per quel tipo di intrattenimento giulivo e colto e lieto, spumeggiante fatto di canzoni e bollicine e costumi, balli e fondali cangianti. Di fondo si assiste alla guerra costante tra l'uomo e la Natura, gli spari iniziali sono lì a confermare questa tesi. Ma gli animali hanno molto da insegnare all'uomo e alla sua arroganza: l'orso, la pantera, la tigre, la scimmia vivono in simbiosi con gli alberi e le piante, con le altre bestie che cacciano e dai quali sono cacciati in un equilibrio e un'armonia stabilita non dai singoli ma da logiche più alte. Mowgli, il cucciolo d'uomo, sradicato dal suo villaggio, imparerà le difficoltà e le bellezze, la semplicità della Natura, rimanendo però a metà strada, non pienamente accettato dagli animali proprio perché umano e non più accolto dagli uomini proprio perché “sporcato” e “profanato” dal contatto continuo e reiterato con la moltitudine delle belve selvagge.

Cosa ci vuole raccontare Wilson al di là dei colori sgargianti, dei costumi scintillanti e delle musiche pirotecniche, insomma della forma a discapito dei contenuti? Vuole riportare in auge la favola del buon selvaggio colonialista con le sue conseguenti teorie ottocentesche sociologiche e antropologiche? Oppure che la legge della giungla, per quanto essa sia violenta e brutale e feroce, è certamente più vera di quella degli uomini proprio perché gli animali non conoscono la differenza tra il Bene e il Male mentre l'uomo ha in sé l'Etica e la coscienza e può scientificamente scegliere di essere scorretto, ingiusto, stratega, sadico, negativo? O ancora la ricerca della madre (in senso lato, le origini, la nostra storia) come punto nodale e focale dell'intero show (in inglese e francese) ed elemento portante di ogni essere vivente?

Cosa ci vuole raccontare Wilson al di là dei colori sgargianti, dei costumi scintillanti e delle musiche pirotecniche, insomma della forma a discapito dei contenuti? Vuole riportare in auge la favola del buon selvaggio colonialista con le sue conseguenti teorie ottocentesche sociologiche e antropologiche? Oppure che la legge della giungla, per quanto essa sia violenta e brutale e feroce, è certamente più vera di quella degli uomini proprio perché gli animali non conoscono la differenza tra il Bene e il Male mentre l'uomo ha in sé l'Etica e la coscienza e può scientificamente scegliere di essere scorretto, ingiusto, stratega, sadico, negativo? O ancora la ricerca della madre (in senso lato, le origini, la nostra storia) come punto nodale e focale dell'intero show (in inglese e francese) ed elemento portante di ogni essere vivente?

All'inizio cala all'alto la scritta EXIT mentre si abbandona la civiltà e ci si incunea nel fitto della vegetazione, scende un canestro con  tanto di tabellone, nasce una foresta di conifere, mentre alla fine ecco pali della luce a segnare il ritorno alla modernità e alla civilizzazione con il cartello DEAD END come monito a ricordarci il viaggio catastrofico intrapreso dall'uomo, il tunnel senza sfondo verso la distruzione della natura con il disboscamento a favore del profitto, l'innalzamento climatico, la distruzione di interi ecosistemi, l'annullamento delle biodiversità, il depauperamento ambientale ed ecologico, l'azzeramento di habitat a vantaggio del consumismo, la cementificazione e lo sterminio di specie in via d'estinzione per il guadagno nel presente con i paraocchi verso il domani.

tanto di tabellone, nasce una foresta di conifere, mentre alla fine ecco pali della luce a segnare il ritorno alla modernità e alla civilizzazione con il cartello DEAD END come monito a ricordarci il viaggio catastrofico intrapreso dall'uomo, il tunnel senza sfondo verso la distruzione della natura con il disboscamento a favore del profitto, l'innalzamento climatico, la distruzione di interi ecosistemi, l'annullamento delle biodiversità, il depauperamento ambientale ed ecologico, l'azzeramento di habitat a vantaggio del consumismo, la cementificazione e lo sterminio di specie in via d'estinzione per il guadagno nel presente con i paraocchi verso il domani.

L'uomo depreda, uccide, prende arrogantemente, annienta, per controllare perché gli incute paura e mistero, l'Eden, la foresta, il bosco, il labirinto di grovigli di piante, dal quale è stato cacciato come dall'utero della madre che lo ha espulso. Ma queste riflessioni vengono schiacciate e sommerse dai canti (sopraffino il duo CocoRosie) e balli, dai colori di questa esibizione che colpisce e stupisce certamente che però ci lascia una patina d'irrisolto, uno strato di mancanza, un velo di troppa formalità, un grande spettacolo (perché lo è a tutti gli effetti) che però (non è obbligatorio farlo intendiamoci) non riesce a scavare e ad andare in profondità lasciando inevase le domande, non riuscendo ad approfondire le tematiche, fermandosi alla bidimensionalità, al gesto, a quelle immagini rarefatte (peraltro ben architettate e costruite con classe ed eleganza) che colma gli occhi ma non sazia, lasciando la dialettica nel guado, la riflessione naufraga tra charme e ugole. Un buono (anzi, buonissimo) teatro per ragazzi di ogni età, che risveglia il nostro fanciullino ormai troppo compresso tra catrame e smog, tra cemento e asfalto.

Tommaso Chimenti 05/02/2022

"Parole mute 2.0": padre e figlia divisi (e riuniti) dall'Alzheimer

MILANO – Proprio nei giorni nei quali scompare la grande attrice Monica Vitti. Sembra un ossimoro questo corpo a corpo dell'attrice Francesca Vitale sulla scena con il padre scomparso, qui presenza-fantasma-evocazione, cortocircuito perché riannoda i fili di una vita, la ricorda, la riporta al cuore e alla mente e alle labbra, per riesumare proprio quei ricordi che si sono affievoliti, annebbiati, perduti nella foschia di neuroni che hanno smesso di funzionare. Mentre lei ricorda a poco a poco i momenti di una vita piena e vissuta dal padre, nella mente del genitore questi svaniscono, si fanno nuvola e questo “Parole mute 2.0” (all'interno della rassegna Palco Off al Pacta dei Teatri milanese) sembra essere da una parte un'esorcizzazione dell'accaduto (che in definitiva non si supera mai ma si convive con il dolore) e dall'altra come un ricordare per entrambi, come fossero, padre e figlia (si rimane sempre figli a qualsiasi età) ancora insieme.

Una confessione che è una lettera d'amore, uno spaccato a cuore aperto, un dilaniarsi per riportare in vita sia il genitore sia il suo essere stata figlia, devota, complice, che ammirava in maniera incondizionata quest'uomo, suo idolo. La chiave di lettura scelta dalla convincente Francesca Vitale (in questo recital canta divinamente) è stata quella di presentare il padre (la piece è totalmente autobiografica e sentita e partecipata e ancora emotivamente faticosa) come l'invincibile, l'inscalfibile, l'avvocato sicuro di sé e della sua dialettica, del suo talento come del potere acquisito attraverso il lavoro, quello che non badava a spese, quello che faceva i giri del mondo in Concorde, quello che, per sfizio e passione, aveva aperto un night a Catania a cavallo tra gli anni '60 e '70 dove passarono tutti i più grandi artisti del tempo, da Fred Bongusto a Domenico Modugno, Le Gemelle Kessler e Patty Pravo, Milva e la Vanoni. Una vita spumeggiante, gloriosa, eccentrica, charmant, piena di bollicine, sopra le righe, sicuramente sopra la normalità, di altissima qualità, tutta di picchi e up e successi, applausi. E' proprio in quest'aura miracolosa dipinta attorno alla figura del padre, mitologica e mitizzata, che le crepe, le mancanze, i cedimenti, le zoppie claudicanti, i piccoli fallimenti quotidiani di questa malattia tremenda, l'Alzheimer che tutto sporca e profana e appiattisce, che fa perdere i connotati dell'intorno e del sé, fanno ancora più rumore andando a ledere l'imperturbabilità, la fierezza, il portamento e la possanza, il vigore, l'autorità di questo padre deus ex machina vulcanico, pieno di interessi e attività che, come un interruttore, si spegne improvvisamente e inesorabilmente, senza salvezza.

E il fil rouge di fondo sono anche le canzoni che con i loro testi fanno da drammaturgia e legano le scene, proprio quelle hit evergreen che, in bianco e nero e con le sigarette tra le dita e i sorrisi di gioventù e l'appagamento mondano, suonavano e cantavano in questo locale notturno iconico fulcro, perno e simbolo di quegli anni ruggenti e per tutti quelli che volevano mordere la vita e assaporarla fino in fondo. La Vitale, nella messinscena strindberghiana di Manuel Renga, è come se entrasse in punta di piedi dentro una casa abbandonata, forse la mente del padre, un castello fiabesco, adesso lasciato ammuffire, ora disabitato e disadorno, come la sua infanzia e adolescenza dominate positivamente da questo uomo ingombrante e accentratore di attenzioni e carismatico, stanze dove la mobilia è stata silenziata e “messa a dormire” sotto teli coprenti di plastica, cumuli polverosi perché nessuno più ha vissuto, da molto tempo, quelle mura. E ad ogni svelamento, ad ogni coperta alzata, appaiono e fioriscono e sbocciano ricordi, oggetti che spalancano cassetti della memoria, materiali come voragini di senso, parentesi su mondi ormai sfocati e lontani che nella figlia risuonano e fanno eco e nel padre erano cancellati.

La Vitale  dialoga con il padre-fantasma come sprofondato sulla sua poltrona-trono e questo suo ultimo disperato tentativo teatrale è un cercare di riallacciare i discorsi sospesi, le frasi smozzicate e non finite cadute nei vuoti di memoria, negli inciampi, nei silenzi, nelle amnesie. Ma è anche un percorso, certo faticoso ma anche catartico, un passaggio di consegne verso l'età adulta: mentre il padre è divorato dall'interno, Francesca Vitale prende le redini, non si fa schiacciare né sconfiggere dal trauma, come se divenisse genitore di suo padre accompagnandolo, parlando una lingua tutta loro fatta non più di parole ma di piccoli tocchi, di occhi, di quelle tenerezze mai affrontate durante la vita sana e forte e piena di impegni. In fondo “Parole mute 2.0” (che porta in giro dal 2009) è anche una riflessione sulla malattia, su questa malattia che porta via quello che intimamente siamo ovvero le nostre esperienze e le nostre parole, la nostra capacità di esprimerci e di comunicare, sul mistero dell'esistenza, sulle domande inevase dell'uomo così fragile pulviscolo minuscolo di fronte alla morte, nel tentativo di dare una spiegazione al dolore, brancolando nel buio, spaventati, impauriti davanti all'oblio, sul precipizio dell'abisso che ci inghiotte.

dialoga con il padre-fantasma come sprofondato sulla sua poltrona-trono e questo suo ultimo disperato tentativo teatrale è un cercare di riallacciare i discorsi sospesi, le frasi smozzicate e non finite cadute nei vuoti di memoria, negli inciampi, nei silenzi, nelle amnesie. Ma è anche un percorso, certo faticoso ma anche catartico, un passaggio di consegne verso l'età adulta: mentre il padre è divorato dall'interno, Francesca Vitale prende le redini, non si fa schiacciare né sconfiggere dal trauma, come se divenisse genitore di suo padre accompagnandolo, parlando una lingua tutta loro fatta non più di parole ma di piccoli tocchi, di occhi, di quelle tenerezze mai affrontate durante la vita sana e forte e piena di impegni. In fondo “Parole mute 2.0” (che porta in giro dal 2009) è anche una riflessione sulla malattia, su questa malattia che porta via quello che intimamente siamo ovvero le nostre esperienze e le nostre parole, la nostra capacità di esprimerci e di comunicare, sul mistero dell'esistenza, sulle domande inevase dell'uomo così fragile pulviscolo minuscolo di fronte alla morte, nel tentativo di dare una spiegazione al dolore, brancolando nel buio, spaventati, impauriti davanti all'oblio, sul precipizio dell'abisso che ci inghiotte.

Tommaso Chimenti 04/02/2022

Morte e sangue prevalgono nelle "Baccanti" catanesi

CATANIA – Costeggiando la strada del Teatro Verga si passa prima davanti ad un sexy shop per poi incontrare una agenzia di pompe funebri prima di imbattersi nello Stadio Cibali, praticamente eros e thanatos ed infine il play: sommando amore, morte e gioco si ha il teatro. E di sesso e morte parlano queste “Baccanti” che da 2500 anni continuano a dirci, a sondarci, a creare frange. Altra piccola “morte” simbolica è l'addio, deciso da altri, della regista Laura Sicignano che nell'ultimo triennio ha guidato il Teatro Stabile catanese, ha abbattuto e razionalizzato il pesante debito contratto da altre direzioni precedenti, ha aperto al contemporaneo e ha inaugurato un nuovo polo teatrale, il Teatro Futura. Il riconoscimento per il buon lavoro svolto è stato l'accantonamento, la non riconferma. E' l'Italia, bellezza.

E questo “Baccanti” (nella prima versione era presente Vincenzo Pirrotta) risente molto del clima cupo e angoscioso, noir e tenebroso nel quale stiamo vivendo; qui non c'è nessun spiraglio di intendere la Baccanti nel loro lato dionisiaco, orgiastico, di gioia infinita irrefrenabile, di voglia di vita. Qui è la morte a prevalere e a prendere il sopravvento con violenza e ricerca del sangue dell'avversario, del nemico, ovvero di tutti quelli che la pensano diversamente. Una piece, questa diretta dalla Sicignano (adattamento curato dalla regista genovese con Alessandro Vannucci), che ha avuto una lunga gestazione e che ogni volta che doveva andare in scena veniva bloccata dai vari lockdown che si sono succeduti in questi due anni. Anche qui, come nelle Baccanti de La Fura dels Baus questa estate in scena al Teatro Antico di Siracusa, è una Dionisa, con trucco mascherina da Diabolik o Robin, la protagonista che tesse le trame del delitto perfetto, arrogante come Ibrahimovic, decisa a seppellire chiunque ne metta in dubbio le qualità. Se ne sta su un trono-pulpito, quasi sedia del direttore di gara tennistico, in questo palazzo (che ci ha ricordato la scenografia de “Le sedie” di Ionesco nella versione di Binasco, senza le  sedie) aristocratico ma abbandonato, mastodontico ma senza orpelli, lasciato all'incuria e al disfacimento, dalle grandi colonne solide ma svuotato di feste e di balli in maschera perché adesso è il momento del terrore giacobino e dello scontro fratricida. Un edificio (scene e costumi di Guido Fiorato), che ricorda una maestosità e un'opulenza antica e arcaica, adesso traviato e graffiato dal declino e dal degrado del tempo: sul fondale si aprono tre crepe-buchi dove voyeuristicamente scorgiamo all'interno amplessi e movimenti, spaccature quasi a formare due occhi e una bocca picassiani, una faccia deforme e urlante che sibila un grido monco e sordo, una maschera-bocca della verità deturpata dal dolore e dalla paura.

sedie) aristocratico ma abbandonato, mastodontico ma senza orpelli, lasciato all'incuria e al disfacimento, dalle grandi colonne solide ma svuotato di feste e di balli in maschera perché adesso è il momento del terrore giacobino e dello scontro fratricida. Un edificio (scene e costumi di Guido Fiorato), che ricorda una maestosità e un'opulenza antica e arcaica, adesso traviato e graffiato dal declino e dal degrado del tempo: sul fondale si aprono tre crepe-buchi dove voyeuristicamente scorgiamo all'interno amplessi e movimenti, spaccature quasi a formare due occhi e una bocca picassiani, una faccia deforme e urlante che sibila un grido monco e sordo, una maschera-bocca della verità deturpata dal dolore e dalla paura.

Come non vedere in questo manipolo di donne invasate e assatanate e possedute che si rifugiano su una montagna, arroccate alle loro  convinzioni e devote fino al martirio al loro nuovo Credo e Culto, i sostenitori del movimento no vax con le loro idee date per assodate assunzioni esatte e aprioristiche mentre gli altri sono visti come traditori da eliminare, “pecore da gregge” che non meritano considerazione né rispetto. Tiresia, vestito da clochard, e Cadmo (sembrano Vladimiro e Estragone di “Aspettando Godot”) hanno spazio residuale e anche Penteo non riesce a imprimere forza nelle nostre retine tranne che nell'ultima scena quando è

convinzioni e devote fino al martirio al loro nuovo Credo e Culto, i sostenitori del movimento no vax con le loro idee date per assodate assunzioni esatte e aprioristiche mentre gli altri sono visti come traditori da eliminare, “pecore da gregge” che non meritano considerazione né rispetto. Tiresia, vestito da clochard, e Cadmo (sembrano Vladimiro e Estragone di “Aspettando Godot”) hanno spazio residuale e anche Penteo non riesce a imprimere forza nelle nostre retine tranne che nell'ultima scena quando è  un cadavere-Cristo Velato toccante. Più colorato e istrionico è il messaggero (Silvio Laviano) con cappello di paglia da gondoliere che si muove con atletismo e dinamicità, una sorta di minatore o Minion. Anche queste Baccanti sono “Donne in guerra” ricordando la recente produzione sempre targata Sicignano. Sono donne accecate e acritiche che vogliono compiere una rivoluzione (che, in quanto tale, porta a distruzione dell'ordine costituito e all'azzeramento dello status quo conservatore), un gruppo animato da una viscerale acredine di rivalsa e vendetta, che esprimono più rabbia e caccia all'untore da guerriglia urbana che una precisa volontà e strategia di cambiamento.

un cadavere-Cristo Velato toccante. Più colorato e istrionico è il messaggero (Silvio Laviano) con cappello di paglia da gondoliere che si muove con atletismo e dinamicità, una sorta di minatore o Minion. Anche queste Baccanti sono “Donne in guerra” ricordando la recente produzione sempre targata Sicignano. Sono donne accecate e acritiche che vogliono compiere una rivoluzione (che, in quanto tale, porta a distruzione dell'ordine costituito e all'azzeramento dello status quo conservatore), un gruppo animato da una viscerale acredine di rivalsa e vendetta, che esprimono più rabbia e caccia all'untore da guerriglia urbana che una precisa volontà e strategia di cambiamento.

Tommaso Chimenti 12/01/2022

"Quanto resta della notte": andare a fondo per tornare a respirare

MILANO – C'era una volta “Quel che resta del giorno”. Qui invece, in questo viaggio, la luce è in fondo al tunnel, va cercata, trovata, tenuta, stretta. E' un cammino a ritroso terapeutico questo “Quanto resta della notte” (prod. Manachuma Teatro, visto al Pacta all'interno della rassegna Palco Off diretta da Francesca Vitale), un percorso di Pollicino dentro il bosco andando a becchettare tutte quelle briciole lasciate sepolte dal tempo, un andare a vedere che cosa si è voluto nascondere sotto il tappeto, un cercare consapevolezza eliminando i falsi ricordi giustificatori di un'esistenza traumatica. C'è molto di autobiografico, con le dovute distanze e differenze, in questo testo di Salvatore Arena (regia condivisa con Massimo Barilla) che in scena, come sempre, si dona, si dà, si danna, come bloccato, forzato sulla sua sedia d'ordinanza, mai comodo, sempre appoggiato in punta, pronto a scattare, ad alzarsi ma qualcosa (la storia che sta raccontando) lo tiene legato a terra, a quel passato da rievocare, da far trasudare come Sindone, da far emergere come tossine, scorie, sudore per nuovamente tornare a respirare senza filtri, senza barriere, senza oppressioni.

E' una storia che arriva da lontano: un uomo che per lavoro si è spostato in Sicilia e sua madre morente in un letto nella sua casa di Reggio Emilia. Nella realtà Arena è vissuto in un paese nel messinese e si è trasferito, per amore molti anni fa, proprio nella città emiliana. E' un transfert che sboccia e sblocca, che addolcisce e scambia, che sposta le caselle, che mischia la tastiera, che mixa le pedine sulla scacchiera, che crea rimandi psicologici ed eco immaginifiche, apre porte misteriose, spalanca riflessioni. Un piccolo viaggio, di tre giorni come quelli che servirono a Gesù per la sua rinascita e resurrezione, per ripulirsi da un passato ingombrante e martellante e tartassante che non aveva saputo affrontare né accogliere né tanto meno perdonarsi ma che, attraverso un continuo gioco di vita e morte, di salvezze e perdite irreparabili, porta ad una nuova accettazione di sé, una nuova concezione, una nuova idea, forse meno granitica, più imperfetta ma più vera, più fragile e sbagliata, con tutti i limiti dell'essere umano che cade e si rialza, che inciampa ma non per questo molla la presa.

Arena è su una sediola impagliata e il nero tutt'attorno, il buio dietro, la pece ai lati, l'oscuro sopra la testa, le tenebre che fanno scenografia, il tetro che diventa costume di scena. Un uomo solo nel nulla, fuori la nebbia che tutto cancella, ammanta, patina, lecca come pennellata grigia. La triangolazione è tra Pietro, il protagonista, la madre (se vogliamo continuare con i parallelismi con l'autobiografia di Arena qui potremmo inserire al posto della genitrice il padre per un nuovo miscuglio di senso tra realtà e finzione) e il fratello Antenore. Niente a che vedere con Caino e Abele né con il film “Incompreso” di Luigi Comencini che in alcuni momenti però fa capolino. Un fratello che c'è pur non essendoci più, che è ancora più pressante e presente proprio perché la sua assenza è così pulsante e palpitante. E il racconto si snoda e si incunea in questo passato doloroso fino ad un evento che ha cambiato la storia di tutte e tre le componenti in pista, che li ha mutati, stravolti per sempre. E' una rincorsa questa verso l'abisso per uscire finalmente a rivedere le stelle, è un guardarsi dentro e vedere l'angoscia, la solitudine e, con forza e determinazione, con sofferenza chirurgica, riuscire a risollevarsi facendo tabula rasa, digerendo colpe, ripulendosi l'anima. E si sente Dante e il suo travaglio negli Inferi, come si ha percezione di qualche tocco proveniente dalla pellicola “Una pura formalità” di Tornatore.

Arena è su una sediola impagliata e il nero tutt'attorno, il buio dietro, la pece ai lati, l'oscuro sopra la testa, le tenebre che fanno scenografia, il tetro che diventa costume di scena. Un uomo solo nel nulla, fuori la nebbia che tutto cancella, ammanta, patina, lecca come pennellata grigia. La triangolazione è tra Pietro, il protagonista, la madre (se vogliamo continuare con i parallelismi con l'autobiografia di Arena qui potremmo inserire al posto della genitrice il padre per un nuovo miscuglio di senso tra realtà e finzione) e il fratello Antenore. Niente a che vedere con Caino e Abele né con il film “Incompreso” di Luigi Comencini che in alcuni momenti però fa capolino. Un fratello che c'è pur non essendoci più, che è ancora più pressante e presente proprio perché la sua assenza è così pulsante e palpitante. E il racconto si snoda e si incunea in questo passato doloroso fino ad un evento che ha cambiato la storia di tutte e tre le componenti in pista, che li ha mutati, stravolti per sempre. E' una rincorsa questa verso l'abisso per uscire finalmente a rivedere le stelle, è un guardarsi dentro e vedere l'angoscia, la solitudine e, con forza e determinazione, con sofferenza chirurgica, riuscire a risollevarsi facendo tabula rasa, digerendo colpe, ripulendosi l'anima. E si sente Dante e il suo travaglio negli Inferi, come si ha percezione di qualche tocco proveniente dalla pellicola “Una pura formalità” di Tornatore.

Un ritorno necessario alle origini, un perdersi per ritrovarsi, un Ulisse che torna nella sua Itaca e la trova cambiata perché capisce come i suoi ricordi siano frutto di rimozioni, di spostamenti che la sua mente ha messo in atto per salvarlo dal senso di colpa che lo avrebbe distrutto, schiacciato, portato a fondo. Ma adesso è arrivato il tempo di fare i conti con se stesso e, grazie alla morte della madre che diventa salvifica proprio perché ha il gusto e il prezzo del sacrificio, riesce finalmente a darsi pace, ad abbracciare quel se stesso bambino che non è riuscito a salvarsi. Il figliol prodigo torna su quegli stessi luoghi che ha voluto abbandonare, lasciare, dimenticare proprio per abbandonare, lasciare e dimenticare una parte di sé, quella che gli faceva più male, quella che lo tormentava, che non lo lasciava dormire. Un linguaggio poetico che si intreccia ad una sintassi quotidiana. E anche il nome del protagonista, Pietro, sa di masso inscalfibile, di montagna dura da scolpire e sconfiggere ma che invece alla fine implode e, come nei Non finiti imperfetti di Michelangelo, i suoi incompiuti, gli “Schiavi” o “Prigionieri”, riesce, con estrema fatica, a rinascere, tirarsi fuori da quelle sabbie mobili granitiche che lo tenevano bloccato a terra e gli attanagliavano le caviglie come un anaconda tra le mangrovie per annegarlo, per togliergli ossigeno. Il passato torna prepotente e, anche grazie a figure catartiche che sembrano uscite da una “Spoon River” della Bassa, angeli o demoni o anime vaganti che siano, che riescono a togliere la polvere dal passato e a portarlo a vedere meglio, a riconoscersi, a darsi una seconda chance di vita. Perché c'è sempre tempo per perdonarsi, c'è sempre tempo per avere un nuovo tempo.

ha messo in atto per salvarlo dal senso di colpa che lo avrebbe distrutto, schiacciato, portato a fondo. Ma adesso è arrivato il tempo di fare i conti con se stesso e, grazie alla morte della madre che diventa salvifica proprio perché ha il gusto e il prezzo del sacrificio, riesce finalmente a darsi pace, ad abbracciare quel se stesso bambino che non è riuscito a salvarsi. Il figliol prodigo torna su quegli stessi luoghi che ha voluto abbandonare, lasciare, dimenticare proprio per abbandonare, lasciare e dimenticare una parte di sé, quella che gli faceva più male, quella che lo tormentava, che non lo lasciava dormire. Un linguaggio poetico che si intreccia ad una sintassi quotidiana. E anche il nome del protagonista, Pietro, sa di masso inscalfibile, di montagna dura da scolpire e sconfiggere ma che invece alla fine implode e, come nei Non finiti imperfetti di Michelangelo, i suoi incompiuti, gli “Schiavi” o “Prigionieri”, riesce, con estrema fatica, a rinascere, tirarsi fuori da quelle sabbie mobili granitiche che lo tenevano bloccato a terra e gli attanagliavano le caviglie come un anaconda tra le mangrovie per annegarlo, per togliergli ossigeno. Il passato torna prepotente e, anche grazie a figure catartiche che sembrano uscite da una “Spoon River” della Bassa, angeli o demoni o anime vaganti che siano, che riescono a togliere la polvere dal passato e a portarlo a vedere meglio, a riconoscersi, a darsi una seconda chance di vita. Perché c'è sempre tempo per perdonarsi, c'è sempre tempo per avere un nuovo tempo.

Tommasco Chimenti 10/01/2021

"Il marito invisibile": la pandemia, la solitudine, l'invisibilità sociale

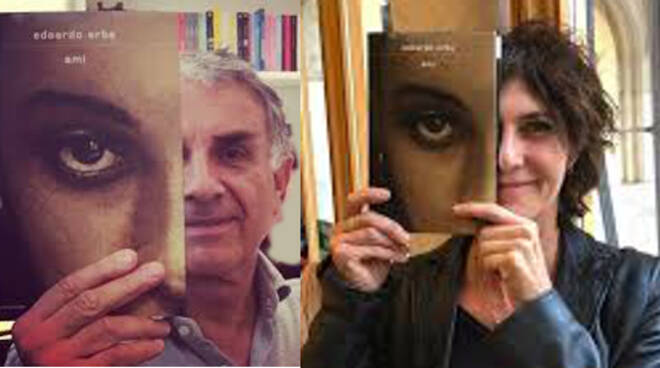

FIRENZE – Quanti danni ha fatto la pandemia e quanti ancora non sono visibili ma respirano subdoli sotto la pelle delle nostre esistenze all'apparenza così soddisfacenti e piene e colorate. La solitudine innanzitutto, quel sentimento che adesso è vigoroso e ci rimbomba addosso mentre fino a poco tempo fa ci potevamo tuffare nella confusione degli altri per zittire le voci di dentro che chiedevano imploranti soluzioni e via d'uscita. Adesso, da due anni, l'eco sotto la nostra cassa toracica si è fatto prima pressante e adesso soffocante: domande alle quali non abbiamo nessuna risposta e quella socialità, gli altri, che si allontana sempre più tra divieti da una parte e mancanza di desiderio dall'altra; tu chiamala se vuoi depressione. Su questo filo cammina come un trapezista armonioso l'intelligente testo di Edoardo Erba, “Il marito invisibile” (prod. Gli Ipocriti Melina Balsamo) che prima parte come una sitcom, con due straordinarie interpreti brillanti, poi vira sul noir con tocchi di thriller, ed infine si fa esistenzialista e drammatico lasciandoci un vuoto incolmabile di amarezza e un grande senso di voragine e abisso. Marina Massironi è Lorella, over 50 disillusa dall'amore e dagli uomini, rimasta sola durante il lockdown, Maria Amelia Monti invece è Fiamma, coetanea dell'amica, sposata, abita in campagna con il marito mentre i due figli grandi vivono lontano, sembra realizzata, una vita dove tutte le caselle sono al proprio posto. Ma la realtà, scavando sotto la superficie, non è mai come la facciata vuole farci credere.

“Il marito invisibile” risente fortemente del post-pandemia e di come è cambiata la comunicazione e di come sono mutate le relazioni amicali e di come percepiamo il reale. La messinscena, che ha un qualcosa che ci ha ricordato l'adattamento teatrale di “Festen” dei torinesi Il Mulino di Amleto, ci presenta due “palcoscenici” visivi: puoi vedere il sotto con le due protagoniste alle loro scrivanie intente nel chiamarsi in questa call su Zoom, oppure puoi guardare sopra sui maxi schermo dove è possibile seguire le nostre due “eroine” come se fossimo direttamente noi a chattare con loro vedendo lo schermo del portatile e lo sfondo casalingo dal quale si stanno connettendo. Una visione teatrale e “sporca” sul palco e sopra quella perfetta e ripulita (ne è già stata tratta una versione per l'online che uscirà alla fine della lunga e fortunata tournée; è una delle poche piece che si può prestare ad una visione che l'utente può usufruire da casa proprio perché pensata per quel mezzo e non adattata allo scopo). Uno spettacolo dove alcuni elementi concorrono alla sua felice riuscita: un testo che scandisce e puntella, una recitazione che non è né parodistica né sopra le righe, piccoli interventi musicali che ne sottolineano i cambi di climax, di status e i vari passaggi, e ovviamente lo strumento tecnologico (con riprese in soggettiva) che diventa centrale e cardine, fulcro e perno sul quale poter ruotare tutto il senso della vicenda. Una telefonata ti salva la vita, diceva Massimo Lopez in una pubblicità anni '90, oggi potremmo dire una call, anche se il vedersi a distanza, una volta che abbiamo staccato la comunicazione, ci lascia ancora di più un senso di vuoto e di buco nero facendoci sentire ancora più forte i morsi del mancato contatto.

Potrebbe essere “Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, ma sarebbe troppo semplicistico e riduttivo: due amiche si sentono dopo molto tempo e dopo qualche convenevole Lorella spiega a Fiamma che, dopo tanti amori andati al macero e alle ortiche, stavolta ha trovato il grande amore e, non paga del recente passato che l'ha illusa e poi delusa, se lo è addirittura sposato in fretta e furia. L'amica è da una parte sconvolta, dall'altra felice se l'altra, da sempre sfortunata sul fronte uomini, ha trovato la sua stabilità e serenità dopo tanto cercare e vagare di fiore in fiore. Ma le sorprese devono ancora arrivare quando la Massironi-Lorella confessa che il suo Lui è invisibile. Sì, proprio invisibile, ovvero c'è ma non si vede. La Monti-Fiamma prima va su tutte le furie dicendo all'amica di una vita che la solitudine le sta facendo male, di non smettere di prendere le medicine e gli ansiolitici, che si deve far curare. E qui ci è venuta in mente la recente e dolorosa vicenda del pallavolista italiano che ha avuto una relazione online, senza mai vedersi dal vivo, per quindici anni con una donna che si fingeva una modella e che gli ha sottratto 700.000 euro. Se l'amica bolla il marito dell'altra come “amico immaginario”, l'altra invece glielo presenta portandolo davanti allo schermo e, non vedendo né udendo alcunché, ottiene l'effetto contrario. Fiamma ora ha la certezza che l'amica non sta effettivamente bene. Ma i colpi di scena sono soltanto agli inizi. Qui sentiamo, nella drammaturgia di Erba, una strisciante denuncia di complottisti, terrapiattisti e no vax che hanno fatto presa sulle persone sole e fragili, abbandonate prima davanti allo schermo della tv e che adesso, con una tastiera a disposizione nell'era del 2.0, si sentono protagoniste e finalmente hanno trovato qualcuno che realmente ascolti le loro istanze e paure. Ognuno di noi ha fortemente bisogno di credere in qualcosa.

Potrebbe essere “Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, ma sarebbe troppo semplicistico e riduttivo: due amiche si sentono dopo molto tempo e dopo qualche convenevole Lorella spiega a Fiamma che, dopo tanti amori andati al macero e alle ortiche, stavolta ha trovato il grande amore e, non paga del recente passato che l'ha illusa e poi delusa, se lo è addirittura sposato in fretta e furia. L'amica è da una parte sconvolta, dall'altra felice se l'altra, da sempre sfortunata sul fronte uomini, ha trovato la sua stabilità e serenità dopo tanto cercare e vagare di fiore in fiore. Ma le sorprese devono ancora arrivare quando la Massironi-Lorella confessa che il suo Lui è invisibile. Sì, proprio invisibile, ovvero c'è ma non si vede. La Monti-Fiamma prima va su tutte le furie dicendo all'amica di una vita che la solitudine le sta facendo male, di non smettere di prendere le medicine e gli ansiolitici, che si deve far curare. E qui ci è venuta in mente la recente e dolorosa vicenda del pallavolista italiano che ha avuto una relazione online, senza mai vedersi dal vivo, per quindici anni con una donna che si fingeva una modella e che gli ha sottratto 700.000 euro. Se l'amica bolla il marito dell'altra come “amico immaginario”, l'altra invece glielo presenta portandolo davanti allo schermo e, non vedendo né udendo alcunché, ottiene l'effetto contrario. Fiamma ora ha la certezza che l'amica non sta effettivamente bene. Ma i colpi di scena sono soltanto agli inizi. Qui sentiamo, nella drammaturgia di Erba, una strisciante denuncia di complottisti, terrapiattisti e no vax che hanno fatto presa sulle persone sole e fragili, abbandonate prima davanti allo schermo della tv e che adesso, con una tastiera a disposizione nell'era del 2.0, si sentono protagoniste e finalmente hanno trovato qualcuno che realmente ascolti le loro istanze e paure. Ognuno di noi ha fortemente bisogno di credere in qualcosa.

“Il marito” si fa noir, con inserti hitchcockiani e pennellature sonore, quando si affacciano ipotesi di spionaggio o addirittura l'idea aliena. Fanno capolino Spielberg o Carpenter, Lynch e Cronenberg: magia e mistero, nebbia sul fronte logico ma ampi spazi di manovra su quello poetico e catartico. Ma è tutta la drammaturgia che veleggia amabilmente sul doppio binario del reale da una parte e del metaforico e simbolista dall'altra e quando pensi di aver capito e inquadrato personaggi e situazioni in un attimo, con una virgola o una sospensione, ribalta il senso precedentemente e sapientemente costruito attorno, appunto, a quello che non c'è (come cantava Manuel Agnelli). Sta di fatto che Lukas (il nome del marito invisibile che Erba ci dice essere norvegese: un aggancio e un'autocitazione riferendosi al suo testo “Utoya” basato sulla strage di Breivik?) è come un virus che si propaga e si diffonde e tutto travia e tocca e sposta e macchia. Mentre constatiamo che anche il matrimonio di Fiamma sia basato su fondamenta deboli di sabbia: chi è più invisibile tra il marito reale dell'una e quello effettivamente invisibile dell'altra? E non è che tutti noi siamo invisibili agli occhi degli altri, considerati di volta in volta come oggetti o numero o massa o folla? Tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati e di essere amati.

matrimonio di Fiamma sia basato su fondamenta deboli di sabbia: chi è più invisibile tra il marito reale dell'una e quello effettivamente invisibile dell'altra? E non è che tutti noi siamo invisibili agli occhi degli altri, considerati di volta in volta come oggetti o numero o massa o folla? Tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati e di essere amati.

Il finale, ancora più sconcertante e che lascia definitivamente lo spumeggiante (le due attrici tengono magnificamente le redine del play in un continuo ping pong pirotecnico) per sondare un terreno più intimo, acre e tormentoso, collegando lo scomparire alla sparizione sociale, al perdersi come eremiti nichilisti (gli hikikomori ne sono un esempio giovanile) nascondendosi nelle proprie abitazioni-loculo, chiudendosi senza relazioni soli tra le quattro mura domestiche nelle nostre case che diventano prigione ovattata e nido caldo o al gesto estremo del suicidio diventando energie che fluttuano senza più preoccupazioni terrene, senza più timori materiali. Ma è un testo che ci parla anche di una trasformazione che ormai è necessaria, nella società e dentro ognuno di noi, di un cambiamento perché i tempi sono diabolici e i passaggi fanno paura. La paura di scomparire (o morire) è quella che più fa tremare e tribolare noi occidentali nel mondo che abbiamo costruito a nostra misura, fondato sull'apparenza e sul concetto di avere che determina l'essere. “Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te”, Franco Battiato ci indica sempre la via giusta.

Tommaso Chimenti 01/01/2022

"Stelle nere": la prigionia delle due star del cinema fascista

REGGIO EMILIA – La riflessione che consegue la visione di “Stelle Nere” (prod. Centro Teatrale Mamimò) è che risulta qualcosa mancante, un'insoddisfazione di fondo, un'apertura per poi ritrarsi, un vorrei ma non posso. Il tema era di quelli potenti, centrali, da sviscerare, ovvero se l'arte, da qualsiasi pulpito arrivi e venga prodotta, abbia il diritto e la cittadinanza di poter essere promulgata senza che questo diventi propaganda. Ci spieghiamo meglio: il “Mein Kampf” doveva essere pubblicato e ristampato fino ai giorni nostri dopo la caduta di Hitler e del Terzo Reich oppure si sarebbe dovuto farne un falò come in Fahrenheit 451? L'arte ha anche il compito di raccontare uno spaccato storico e quindi ben venga il manuale hitleriano per mostrarci e farci capire, leggendolo, le aberrazioni di un certo credo indottrinato. Senza il passato a farci da monito il futuro è certamente più nebuloso. Quindi da una parte l'arte, che anche al netto di strumentalizzazioni politiche dovrebbe stare al di sopra, e dall'altra la politica.

L'autore e regista Fabio Banfo, fresco vincitore per “Alfredino” del Premio Fersen per la regia, ci porta dentro una vicenda ancora misteriosa e avvolta dal fumo del tempo e dalla mitologia partigiana: Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, attori dagli anni '30 fino al '44, coppia sul set e nella vita, che abbracciarono l'idea del fascismo prima e della Repubblica di Salò successivamente e per questo pagarono (l'ordine fu dato in persona da Sandro Pertini) con la vita. A pesare sulla loro estrema fine furono le feste, con tanto di musica, balli e cocaina, all'interno di Villa Triste dove ai piani inferiori venivano torturati i partigiani arrestati e a quelli superiori si faceva baldoria tra champagne e sesso. Storia vera.

Ma c'è stato un fraintendimento tra le intenzioni e la messinscena che ha mostrato principalmente un quadro pirandelliano di teatro nel teatro dove i due protagonisti (sul palco il sicuro Umberto Petranca e l'efficace Cecilia Di Donato) rimanevano imbrigliati in questo limbo-cantina-set disfatto tra i ruoli interpretati e la loro vita lì costretta. Un sottoscala che poteva essere un palco distrutto, anche metaforico, con oggetti e cianfrusaglie sfatte e lasciate e abbandonate e buttate come i loro corpi in attesa. Il misunderstanding scaturisce anche dal fatto che furono i partigiani a rinchiudere i due attori e poi a fucilarli mentre in “Stelle Nere” i due sembrano ingabbiati da Pietro Koch (proprio Fabio Banfo, veramente convincente; entra e cambia il clima), capo di una banda violenta fascista attiva nel torturare e catturare i partigiani. E' qui lo scarto che non convince (forse per non mostrare i partigiani come torturatori ed esecutori sommari a loro volta): Osvaldo, Luisa vessati da Pietro come se quest'ultimo fosse il loro carnefice. Ed è in questo frangente che ci perdiamo proprio perché non arriverà mai il momento della distruzione o sparizione delle bobine delle ultime pellicole delle due star del cinema nostrano che non sappiamo se siano andate perdute nella guerra civile e nei saccheggiamenti o se distrutte volontariamente e scientificamente per non lasciare traccia del loro passaggio, della loro arte proprio perché affiliati al regime. Sarebbe stato questo il nodo focale sul quale porre la lente d'ingrandimento anche per una riflessione che poteva andare oltre queste due figure dimenticate che qui vengono leggermente tratteggiate senza un approfondimento incisivo.

Ma c'è stato un fraintendimento tra le intenzioni e la messinscena che ha mostrato principalmente un quadro pirandelliano di teatro nel teatro dove i due protagonisti (sul palco il sicuro Umberto Petranca e l'efficace Cecilia Di Donato) rimanevano imbrigliati in questo limbo-cantina-set disfatto tra i ruoli interpretati e la loro vita lì costretta. Un sottoscala che poteva essere un palco distrutto, anche metaforico, con oggetti e cianfrusaglie sfatte e lasciate e abbandonate e buttate come i loro corpi in attesa. Il misunderstanding scaturisce anche dal fatto che furono i partigiani a rinchiudere i due attori e poi a fucilarli mentre in “Stelle Nere” i due sembrano ingabbiati da Pietro Koch (proprio Fabio Banfo, veramente convincente; entra e cambia il clima), capo di una banda violenta fascista attiva nel torturare e catturare i partigiani. E' qui lo scarto che non convince (forse per non mostrare i partigiani come torturatori ed esecutori sommari a loro volta): Osvaldo, Luisa vessati da Pietro come se quest'ultimo fosse il loro carnefice. Ed è in questo frangente che ci perdiamo proprio perché non arriverà mai il momento della distruzione o sparizione delle bobine delle ultime pellicole delle due star del cinema nostrano che non sappiamo se siano andate perdute nella guerra civile e nei saccheggiamenti o se distrutte volontariamente e scientificamente per non lasciare traccia del loro passaggio, della loro arte proprio perché affiliati al regime. Sarebbe stato questo il nodo focale sul quale porre la lente d'ingrandimento anche per una riflessione che poteva andare oltre queste due figure dimenticate che qui vengono leggermente tratteggiate senza un approfondimento incisivo.

Si cade nel vortice più che altro di un ragionamento su che cos'è il teatro, un pensiero lievemente “chiuso” e autoreferenziale del mestiere che parla alla sua pancia. Rimaniamo nel guado tra la realtà e la finzione, tra la recitazione e i personaggi che recitano la loro parte di attori in un continuo scambio debordante (non privo di inciampi) che sconfina facendoci perdere di vista l'obbiettivo del ragionamento e del pensiero iniziale se l'arte, in toto, debba essere comunque salvata e mostrata ai posteri anche se arriva dai nostri avversari politici o se è stata prodotta da oppressori feroci. Qui Banfo ci mostra, giustamente e con garbo ed eleganza, un accadimento sconosciuto ai più ma rimaniamo sospesi in una narrazione che evidenzia due persone in cattività in questo carcere perenne attendendo la propria condanna (traslando gli esecutori materiali del fatto) mentre la drammaturgia non riesce pienamente a scandagliare e raschiare (e rischiare) il fondo del barile nel far emergere considerazioni che possano esulare dal contingente e assumere vesti più universali. Forse il mirino non è stato messo così a fuoco.

Si cade nel vortice più che altro di un ragionamento su che cos'è il teatro, un pensiero lievemente “chiuso” e autoreferenziale del mestiere che parla alla sua pancia. Rimaniamo nel guado tra la realtà e la finzione, tra la recitazione e i personaggi che recitano la loro parte di attori in un continuo scambio debordante (non privo di inciampi) che sconfina facendoci perdere di vista l'obbiettivo del ragionamento e del pensiero iniziale se l'arte, in toto, debba essere comunque salvata e mostrata ai posteri anche se arriva dai nostri avversari politici o se è stata prodotta da oppressori feroci. Qui Banfo ci mostra, giustamente e con garbo ed eleganza, un accadimento sconosciuto ai più ma rimaniamo sospesi in una narrazione che evidenzia due persone in cattività in questo carcere perenne attendendo la propria condanna (traslando gli esecutori materiali del fatto) mentre la drammaturgia non riesce pienamente a scandagliare e raschiare (e rischiare) il fondo del barile nel far emergere considerazioni che possano esulare dal contingente e assumere vesti più universali. Forse il mirino non è stato messo così a fuoco.

Tommaso Chimenti 29/12/2021

Malaga: il flamenco del Kelipe e la cenerentola in formato Operetta all'Echegaray

MALAGA - In mezzo scorre il fiume. Già. Una volta. Ora è secco, vuoto, prosciugato. Sotto, alle pareti di quelli che furono argini bagnati, schizzi di Street art colorati e in secca. Se lo percorri dal mare verso le colline circostanti si arriva allo stadio dove i colori bianco e azzurro spiccano alla Rosaleda. La squadra però è in Segunda Division, la nostra serie B. A Malaga a dicembre ci sono dai 15 ai 18 gradi. Come una primavera. La spiaggia in città, addobbata di ristorantini sul mare con le tovaglie a scacchi e il braciere a forma di barca di pescatori, è un regalo per la salute, per quella forma di libertà che il mare sempre riesce ad elargire con il suo fruscio. Sulle infinite palme altrettanti infiniti pappagalli verdi, un’onda che cinguetta persistente e senza resa. Non puoi non assaggiare i churros con il cioccolato fondente nel Bar Central in Plaza de la Constitution, come non puoi non addentare le tapas o i pinchos che gli innumerevoli bar e ristoranti propongono.  Un mimo con il costume del gorilla e uno intento nella sua posa plastica polveroso e annerito come un minatore stanno agli imbocchi della via principale, Calle Larios. Sopra Malaga la fortezza Alcazaba di chiara origine araba mentre salendo ancora ecco il Castello dal quale si vede la plaza de toros attualmente chiusa al pubblico, il tondo dell’arena con il giallo della sabbia circondata dai palazzi a pochi metri dal mare. Al Museo Picasso è un continuo meravigliarsi così come al Centre Pompidou, filiale della madre parigina, che con il suo quadrato colorato si staglia, a fianco di un semicerchio nero, al Muelle Uno, il nuovo molo dove attraccano le grandi navi, luogo che ha trasformato Malaga rendendola più dinamica e giovane e moderna (anche più commerciale, che non è sempre una cosa negativa) con mercatini e locali alla moda.

Un mimo con il costume del gorilla e uno intento nella sua posa plastica polveroso e annerito come un minatore stanno agli imbocchi della via principale, Calle Larios. Sopra Malaga la fortezza Alcazaba di chiara origine araba mentre salendo ancora ecco il Castello dal quale si vede la plaza de toros attualmente chiusa al pubblico, il tondo dell’arena con il giallo della sabbia circondata dai palazzi a pochi metri dal mare. Al Museo Picasso è un continuo meravigliarsi così come al Centre Pompidou, filiale della madre parigina, che con il suo quadrato colorato si staglia, a fianco di un semicerchio nero, al Muelle Uno, il nuovo molo dove attraccano le grandi navi, luogo che ha trasformato Malaga rendendola più dinamica e giovane e moderna (anche più commerciale, che non è sempre una cosa negativa) con mercatini e locali alla moda.

Uno degli  spettacoli di Malaga però è, da centinaia di anni, il flamenco collegato a doppio filo alle popolazioni gitane che arrivarono nel sud della Spagna dal quinto secolo dopo Cristo in avanti. Lo storico locale Kelipe è caldo, nero e rosso, tavolini come in un club, candele, l’atmosfera prende fuoco, la magia si può respirare intima. Siamo dentro un mondo antico fatto di chitarre e scialli e tamburelli appesi, luci soffuse e tradizioni, folklore e corazon, sentimenti e sofferenze amorose. In quelle corde pizzicate con le unghie ed estrema armonia, in quella voce roca a strascicate il canto e ulularlo alla notte, in quei passi di danza fremente e arrabbiata, decisa e impetuosa, sta un miscuglio di ricordi e nostalgia, di amore e brividi che si spargono, ti travolgono come un’onda, ti abbracciano, ti scardinano. Tutto è intenso e profondo, le mani scivolano sulle sei corde pizzicandole e accarezzandole, i piedi battono roboanti sul palco che rimbomba di tonfi sordi. Il giovane cantante Josè de la Nana rimanendo a sedere sulla sua sedia ha le movenze del cunto, la sua voce baritonale è un’estensione che sfida le dinamiche della vocalità, le vocali finali allungate a perdifiato, i due danzatori, Raul Ruiz forza intrigante e determinazione, e Susana Manzano bellezza, fascino e atletismo, e l’energia soave del chitarrista Amit Zuker virtuoso senza limiti, fino alle lacrime, alla commozione, alla pelle d’oca. Quel battere di mani continuo, quell’incitarsi tra i quattro sulla scena in una marea di sensazioni a ricorrersi, a scaldarsi, a prendersi, ad abbracciarsi con voluttà, esotismo, eccitazione. L’aria è fumosa, da sottobosco urbano vissuto. L’atmosfera potrebbe essere quella di una balera romagnola come di una milonga argentina. Lo spettacolo è un alfabeto di gesti ancestrali, come i movimenti coreografati di un torero, intrisi di tecnica, intenti di passione, un’allegria triste che ci pervade, una tragica fiesta che ci bacia

spettacoli di Malaga però è, da centinaia di anni, il flamenco collegato a doppio filo alle popolazioni gitane che arrivarono nel sud della Spagna dal quinto secolo dopo Cristo in avanti. Lo storico locale Kelipe è caldo, nero e rosso, tavolini come in un club, candele, l’atmosfera prende fuoco, la magia si può respirare intima. Siamo dentro un mondo antico fatto di chitarre e scialli e tamburelli appesi, luci soffuse e tradizioni, folklore e corazon, sentimenti e sofferenze amorose. In quelle corde pizzicate con le unghie ed estrema armonia, in quella voce roca a strascicate il canto e ulularlo alla notte, in quei passi di danza fremente e arrabbiata, decisa e impetuosa, sta un miscuglio di ricordi e nostalgia, di amore e brividi che si spargono, ti travolgono come un’onda, ti abbracciano, ti scardinano. Tutto è intenso e profondo, le mani scivolano sulle sei corde pizzicandole e accarezzandole, i piedi battono roboanti sul palco che rimbomba di tonfi sordi. Il giovane cantante Josè de la Nana rimanendo a sedere sulla sua sedia ha le movenze del cunto, la sua voce baritonale è un’estensione che sfida le dinamiche della vocalità, le vocali finali allungate a perdifiato, i due danzatori, Raul Ruiz forza intrigante e determinazione, e Susana Manzano bellezza, fascino e atletismo, e l’energia soave del chitarrista Amit Zuker virtuoso senza limiti, fino alle lacrime, alla commozione, alla pelle d’oca. Quel battere di mani continuo, quell’incitarsi tra i quattro sulla scena in una marea di sensazioni a ricorrersi, a scaldarsi, a prendersi, ad abbracciarsi con voluttà, esotismo, eccitazione. L’aria è fumosa, da sottobosco urbano vissuto. L’atmosfera potrebbe essere quella di una balera romagnola come di una milonga argentina. Lo spettacolo è un alfabeto di gesti ancestrali, come i movimenti coreografati di un torero, intrisi di tecnica, intenti di passione, un’allegria triste che ci pervade, una tragica fiesta che ci bacia  sulla bocca come un matrimonio, come un funerale. I quattro in scena, generosissimi e scatenati, si guardano costantemente, si cercano con lo sguardo fiero, sono consapevoli dell’arte che maneggiano e la rispettano e ce ne fanno dono. Tra le righe potremmo trovare delle similitudini con la musica araba come con

sulla bocca come un matrimonio, come un funerale. I quattro in scena, generosissimi e scatenati, si guardano costantemente, si cercano con lo sguardo fiero, sono consapevoli dell’arte che maneggiano e la rispettano e ce ne fanno dono. Tra le righe potremmo trovare delle similitudini con la musica araba come con  i vocalismi neomelodici napoletani. Le scarpe con il tacco rinforzato fasciano e avvolgono piedi sensibili che ci scuotono con i colpi dati al pavimento che risuonano fuori e dentro di noi come martelli pneumatici ci sondano lo sterno. E il canto è un lamento di sirene, una preghiera verso l'eterno, il ritmo incalza e ci prende l’anima, la attorciglia, in un ritmo frenetico e appassionato che trasuda storia ed eros, mulinano i tacchi, sprizzano le punte, spiccano le caviglie, guizzano i quadricipiti femorali: una gioia per il petto e per gli occhi.

i vocalismi neomelodici napoletani. Le scarpe con il tacco rinforzato fasciano e avvolgono piedi sensibili che ci scuotono con i colpi dati al pavimento che risuonano fuori e dentro di noi come martelli pneumatici ci sondano lo sterno. E il canto è un lamento di sirene, una preghiera verso l'eterno, il ritmo incalza e ci prende l’anima, la attorciglia, in un ritmo frenetico e appassionato che trasuda storia ed eros, mulinano i tacchi, sprizzano le punte, spiccano le caviglie, guizzano i quadricipiti femorali: una gioia per il petto e per gli occhi.

Favola che non conosce tempo, come il flamenco del resto, è anche “Cenerentola” (Cenicienta in spagnolo, prod. Teatro Real di Madrid, Teatro de la Maestranza di Siviglia, Teatro Cervantes di Malaga, Fondazione Opera di Oviedo) vista al Teatro Echegaray, un bell’esperimento riuscito di commistione tra teatro ragazzi e opera. Ne esce un pastiche godibilissimo con sette giovani cantanti eccelsi e un pianista dal vivo per una storia colorata antica ma con riflessi e risvolti pop e contemporanei. Quasi come se fossimo dentro “Sei personaggi in cerca d’autore” pirandelliano, gli attori e protagonisti della recita all’inizio entrano sul palcoscenico, una sorta di teatro nel teatro, in questo luogo mitico e magico ma chiuso da troppo tempo, e quindi polveroso. Da un baule è come se prendessero gli abiti di scena, che calzano a pennello, e i ruoli si impadronissero dei ragazzi trasformandoli nel  play millenario del gioco del teatro. Se una sorellastra ha i capelli tinti e il bomber rosa in stile Kardashian, se l’altra li ha arancioni e ci ricorda Lady Gaga ed entrambe hanno leggings e marsupio e cellulare e scarpe con la zeppa che si illuminano, se al posto della matrigna ecco il patrigno. Piccoli e pieni di senso accorgimenti per spostare, ampliare e avvicinare, divertendo, la fiaba al nostro tempo. Se le sorelle sono istupidite, arroganti, ignoranti e starnazzanti, Cenerentola, nel suo abito double face davanti grembiule da faccende domestiche e il risvolto diventa invece un bellissimo vestito da sera da ballo a corte di tulle e trasparenze mentre la carrozza è un carrello portabiti da Grand Hotel e il ciambellano finto-principe balla come in Walk like an Egyptian. Ne viene fuori un'operetta da camera ben costruita e congegnata per tutte le età con cantanti all'altezza, uno spettacolo fatto di trasformazioni perché in teatro si entra sempre come spettatori e se ne esce come partecipanti, come visionari, come sognatori.

play millenario del gioco del teatro. Se una sorellastra ha i capelli tinti e il bomber rosa in stile Kardashian, se l’altra li ha arancioni e ci ricorda Lady Gaga ed entrambe hanno leggings e marsupio e cellulare e scarpe con la zeppa che si illuminano, se al posto della matrigna ecco il patrigno. Piccoli e pieni di senso accorgimenti per spostare, ampliare e avvicinare, divertendo, la fiaba al nostro tempo. Se le sorelle sono istupidite, arroganti, ignoranti e starnazzanti, Cenerentola, nel suo abito double face davanti grembiule da faccende domestiche e il risvolto diventa invece un bellissimo vestito da sera da ballo a corte di tulle e trasparenze mentre la carrozza è un carrello portabiti da Grand Hotel e il ciambellano finto-principe balla come in Walk like an Egyptian. Ne viene fuori un'operetta da camera ben costruita e congegnata per tutte le età con cantanti all'altezza, uno spettacolo fatto di trasformazioni perché in teatro si entra sempre come spettatori e se ne esce come partecipanti, come visionari, come sognatori.

Tommaso Chimenti 27/12/21

Foto Cenicienta: Daniel Perez

Lodo Guenzi: più che uno "Spettacolo divertentissimo" è uno show che infonde fiducia

FIRENZE – Inevitabile, con un titolo così lungo, non pensare all'appena scomparsa Lina Wertmuller. Forse un omaggio del duo Nicola Borghesi, scrittura (in collaborazione con Daniele Parisi e Gioia Salvatori) e regia, e Lodo Guenzi, autore e attore. Un uomo solo su un palco gigantesco che all'inizio pare perdersi poi pian piano, attraverso i passaggi, le età, le delusioni, le sconfitte, se ne appropria, lo fa suo, lo riempie di corpi e di senso, lo colora sempre sul filo della commozione e dell'emotività. Lodo Guenzi, il frontman della band Lo Stato Sociale, ci dà una grande lezione di umanità. E' dimesso e sconfitto, è Paperino e Calimero, è un Woody Allen nostrano, è un ultimo di successo, è un perdente di lusso che improvvisamente è diventato “famoso” e ancora, con modestia e scarsa autostima, non si considera meritevole delle attenzioni e dei complimenti altrui, uno schivo, uno che vorrebbe stare nell'ombra e che invece ogni sera viene catapultato fuori a dire qualcosa, uno che si meraviglia ancora che gli altri trovino interessanti le sue parole, un umile che ha paura del microfono, uno stonato che è diventato qualcuno cantando. “Uno spettacolo divertentissimo” è un romanzo di formazione, un racconto della crescita personale, soprattutto interiore, di questo ragazzo che vorrebbe rimanere tale, che vorrebbe rifuggire le responsabilità (Peter Pan non c'entra niente), che vorrebbe scappare dal tempo che scorre, che vorrebbe sparire davanti all'adultità.

trovino interessanti le sue parole, un umile che ha paura del microfono, uno stonato che è diventato qualcuno cantando. “Uno spettacolo divertentissimo” è un romanzo di formazione, un racconto della crescita personale, soprattutto interiore, di questo ragazzo che vorrebbe rimanere tale, che vorrebbe rifuggire le responsabilità (Peter Pan non c'entra niente), che vorrebbe scappare dal tempo che scorre, che vorrebbe sparire davanti all'adultità.

Tra un aneddoto giocoso e una parodia (Jovanotti e Roby Facchinetti), sempre senza prendersi sul serio altrimenti che gusto c'è, arrivano le stilettate ben assestate di malinconia e nostalgia e bisogno di calore; in questa sua Via Crucis ci presenta personaggi che lo hanno ferito, che lo hanno offeso o fatto sentire piccolo e insignificante, che lo hanno messo da parte e fatto sentire incapace, superfluo, emarginato: alla fine ha vinto lui, ad esultare è stato il suo gandhismo.  Nessuna vendetta, nessuna rivalsa, nessuna rabbia nelle sue parole. Guenzi è uno che ce l'ha fatta e si sente in colpa proprio per aver avuto successo ed essere su un palco rialzato, nella luce, a raccontarci la sua storia che lui stesso in primis non avrebbe voluto che fosse stata eccezionale. Uno che voleva sparire con la carta da parati e che invece, dopo Sanremo e dopo essere stato giurato ad X Factor, si trova al centro dell'attenzione mediatica, sballottato, fotografato, cercato per un selfie: bidimensionale mentre ha una profondità esondante tutta da esplorare.

Nessuna vendetta, nessuna rivalsa, nessuna rabbia nelle sue parole. Guenzi è uno che ce l'ha fatta e si sente in colpa proprio per aver avuto successo ed essere su un palco rialzato, nella luce, a raccontarci la sua storia che lui stesso in primis non avrebbe voluto che fosse stata eccezionale. Uno che voleva sparire con la carta da parati e che invece, dopo Sanremo e dopo essere stato giurato ad X Factor, si trova al centro dell'attenzione mediatica, sballottato, fotografato, cercato per un selfie: bidimensionale mentre ha una profondità esondante tutta da esplorare.

Due sono i cardini sui quali gira l'intero show, perché si tratta di una vera e propria autobiografia snocciolata costruita attraverso i ricordi più viscerali e toccanti di una giovane esistenza: la canzone di Endrigo “Io che amo solo te” che torna e ritorna e ancora che in definitiva è dedicata al suo primo vero amore, quello per il teatro, e un monologo che lo ha accompagnato dall'Accademia Nico Pepe di Udine, passando per un ragazzo che è morto in scena, per errore, sul palco. Refrain che ci lambiscono, ci scuotono, ci destano, ci prendono per il bavero, ci smuovono le coscienze dalla nostra comfort zone. Uno spettacolo utile per tutti quei ragazzi che non sanno quale sarà il loro futuro, che lo vedono nero e nebuloso, che non sanno che strada e che direzione prendere, che non sanno chi sono o dove vogliono andare, per tutti quelli che hanno paura del domani. Lodo Guenzi ci dice che ce l'ha fatta ma che lo stesso vorrebbe ancora essere quel ventenne con tutti i sogni intatti nello zaino: “Non so perché sono sopravvissuto”, confessa. Ci dice più volte: “Io ho paura” e passa onestà e verità e non solo drammaturgia. E ci dice che, nonostante tutto: “Io sono come te”.

Una riflessione (leggermente dilatata e large: 1h 45') dove appaiono, come epifanie da dribblare, persone e personaggi fulcri per ambire ai passaggi successivi, come un videogioco nel quale quel che vinci  sei te stesso: i bulli a scuola che lo picchiavano, la scuola di recitazione, la ragazzina che si sente fuori luogo a X Factor e che lui deve giudicare invece che consolare e stringere, l'inadeguatezza provata a Sanremo, il sosia di Malgioglio con il quale condivide la tristezza nei confronti di quel mondo che ti inscatola, ti usa e ti isola, una ragazza bellissima che voleva assolutamente (e secondo lui inspiegabilmente) andare a letto con lui dopo un concerto, un regista che lo massacrava ad ogni prova: “Vi perdono tutti” catarticamente. Un one man show che è un reset, una ripulitura, un respiro per riprendere il fiato e ripartire.

sei te stesso: i bulli a scuola che lo picchiavano, la scuola di recitazione, la ragazzina che si sente fuori luogo a X Factor e che lui deve giudicare invece che consolare e stringere, l'inadeguatezza provata a Sanremo, il sosia di Malgioglio con il quale condivide la tristezza nei confronti di quel mondo che ti inscatola, ti usa e ti isola, una ragazza bellissima che voleva assolutamente (e secondo lui inspiegabilmente) andare a letto con lui dopo un concerto, un regista che lo massacrava ad ogni prova: “Vi perdono tutti” catarticamente. Un one man show che è un reset, una ripulitura, un respiro per riprendere il fiato e ripartire.

Forse avrebbe voluto continuare a prendere treni regionali e frequentare piccoli teatri. Forse il sentirsi perennemente “sfigato” sarebbe stato meglio che doversi giustificare, con se stesso, soldi e fama. Forse sente addosso la “sindrome dell'impostore” “il fenomeno per cui una persona si sente incompetente e pensa di aver ingannato gli altri circa le proprie capacità, vivendo uno stato psicologico intriso di senso di colpa, mancata introiezione del successo”, come ben spiegano le psicologhe Clance e Imes. Il fondale di paillettes luccicanti è la maschera dello showbiz che tutto ammanta di riflessi e bagliori confondendo, traslando la realtà, trasformando anche le tragedie in qualcosa di amabile pronto ad essere “venduto” e digerito e “comprato” proprio perché tollerabile e accettabile. Caduto quello rimangono le impalcature e la scena per quel che è: sporca, sdrucita, certamente imperfetta e sbilenca. Come lo sono anche le vite “famose”. Lodo Guenzi si mette a nudo e ci incoraggia, ci infonde fiducia, non cerca nuovi fan ma persone con le quali parlare. Ha bisogno di raccontarsi. Le parole lo hanno salvato. Adesso vuole restituire questo dono con un mix di dolcezza colma di pietas e cinismo velenoso. Non è un superman, è per questo che ci piace ancora di più.

Forse avrebbe voluto continuare a prendere treni regionali e frequentare piccoli teatri. Forse il sentirsi perennemente “sfigato” sarebbe stato meglio che doversi giustificare, con se stesso, soldi e fama. Forse sente addosso la “sindrome dell'impostore” “il fenomeno per cui una persona si sente incompetente e pensa di aver ingannato gli altri circa le proprie capacità, vivendo uno stato psicologico intriso di senso di colpa, mancata introiezione del successo”, come ben spiegano le psicologhe Clance e Imes. Il fondale di paillettes luccicanti è la maschera dello showbiz che tutto ammanta di riflessi e bagliori confondendo, traslando la realtà, trasformando anche le tragedie in qualcosa di amabile pronto ad essere “venduto” e digerito e “comprato” proprio perché tollerabile e accettabile. Caduto quello rimangono le impalcature e la scena per quel che è: sporca, sdrucita, certamente imperfetta e sbilenca. Come lo sono anche le vite “famose”. Lodo Guenzi si mette a nudo e ci incoraggia, ci infonde fiducia, non cerca nuovi fan ma persone con le quali parlare. Ha bisogno di raccontarsi. Le parole lo hanno salvato. Adesso vuole restituire questo dono con un mix di dolcezza colma di pietas e cinismo velenoso. Non è un superman, è per questo che ci piace ancora di più.

Tommaso Chimenti 12/12/2021

"La Luce Intorno": l'Africa, la Romagna, il passato, le madri

BOLOGNA – Identificazione, empatia, sentirsi dentro una storia, dentro un corpo anche se quella storia, quel corpo ti sono distanti sideralmente, per cultura, per latitudine, per storia, per nascita. Identificazione e identità, stessa radice, diversa propagazione semantica. Comincia lenta questa nuova produzione del Teatro dell'Argine, freschi vincitori dell'importante “Premio Rete Critica” a Padova, come un diesel sembra che non ingrani. L'apparenza inganna. La storia appare lontana, lontanissima, l'Africa nera, purtroppo una narrazione già sentita, di fame, miseria, superstizioni, sofferenze, dolori. Sulla scena una incredibile, meravigliosa Micaela Casalboni che, a piccoli passi, ci conduce, a sorsi millimetrici, dentro questa vita che ad un primo ascolto ci è sembrata distante, talmente separata dal nostro vissuto quotidiano da sentire una scissione, una separazione, una frontiera. La scena, che successivamente prende corpo e si fa viva (grandi lavori di intaglio evocativi quelli di Giovanni Dispenza), ad un primo sguardo ha la forma e le fattezze caratteristiche ed usuali del teatro ragazzi: statuette di legno sul boccascena, cornici vuote, manichini, sculture automatizzate, pupazzi da muovere in questi microsipari. Il racconto pare non ingranare: che cosa mi stanno raccontando le parole scritte da Nicola Bonazzi (appena vincitore del “Premio Malerba” di narrativa)? Non riesco a trovare il gancio, l'appiglio, la connessione.

Poi, come un fulmine, una vera e propria illuminazione, si attua il miracolo, si accende lo storytelling. La Casalboni tocca le corde invisibili del parallelismo, della vicinanza umana non tanto come compassione per le vite altrui ma quanto come identificazione dentro le vite degli altri, trovare i punti  di contatto (che ci sono sempre) anche con le esistenze più disparate e apparentemente discordanti dal nostro piccolo e misero intorno. In definitiva, non giudicare nessuno da sopra un piedistallo ma mettersi allo stesso piano, sullo stesso livello perché ogni vita ha uguale dignità in qualsiasi tempo e luogo e spazio sia stata respirata. L'attrice monologante (in vero stato di grazia, palpabile e tangibile), con la forza, la passione, la convinzione che la contraddistingue, attua uno switch tanto interessante quanto funzionale: da una storia da vedere con il cannocchiale, da dover zoomare per poterne vedere i contorni comunque sgranati e sfocati, si passa repentinamente alla sua autobiografia, dall'Africa alla Romagna e tutto ci appare improvvisamente così vicino e comprensibile e la vicenda di sofferenza e tragedia vissuta dal ragazzo africano adesso è nostra, è sulla nostra cute, non la vediamo più da uomini europei “buoni” con i dirimpettai del continente nero ma la sentiamo sottopelle perché qualcuno ci ha mostrato la via per parteciparla, per comprenderla finalmente.