Festen: la verità tragica e la rimozione

TORINO – Nessuno in Italia lo aveva ancora messo in scena mentre in Francia, Germania, Londra, e soprattutto Scandinavia, è diventato un cult, un classico, sebbene la pellicola sia del 1998, quindi relativamente vicina nel tempo. “Festen” (vincitore a Cannes) incute timore solo al pensarlo, timore nella trasposizione dalla celluloide al palco, timore nel riproporlo troppo simile al film, timore nel cercare il naturalismo che la macchina da presa può produrre e

Non tutti gli spettacoli sono uguali, questo aveva una carica diversa, una patina, un forte richiamo. Come rappresentarlo? Il regista Marco Lorenzi ha avuto, durante la stesura della drammaturgia, un fitto scambio epistolare direttamente con Vinterberg che leggeva, faceva appunti e approvava le varie scene; un lungo lavoro di smussare, togliere, medicare. Possiamo dire che l'intuizione di Lorenzi, e del suo Il Mulino di Amleto, ha fatto centro: non riuscendo, non volendo, riproporre freddamente la pellicola (la cosa più semplice sarebbe stata quella di mettere tavolo e sedie al centro della scena), si è deciso per un escamotage da un lato tecnologico (quindi contravvenendo alle regole ferree del Dogma), dall'altro ricercando, proprio attraverso l'uso di strumentazioni, quell'artigianalità, quella semplicità, quel concreto che solo il teatro può regalare. Il telo, non un velatino, davanti al boccascena, sipario da proiezione, ci tagliava la visuale da quello che succedeva alle sue spalle. Due mondi divisi, come quello che è accaduto e quello che abbiamo visto, la verità dietro, con le sue storture e sporcature, e quello che ci fanno vedere, possiamo vedere, vogliamo credere, davanti a noi. Dietro questo telone-velo di Maya che scinde il Vero dal Falso, le scene erano costruite in presa diretta da una telecamera come fossimo su un set cinematografico e assistessimo alla realizzazione,

Non tutti gli spettacoli sono uguali, questo aveva una carica diversa, una patina, un forte richiamo. Come rappresentarlo? Il regista Marco Lorenzi ha avuto, durante la stesura della drammaturgia, un fitto scambio epistolare direttamente con Vinterberg che leggeva, faceva appunti e approvava le varie scene; un lungo lavoro di smussare, togliere, medicare. Possiamo dire che l'intuizione di Lorenzi, e del suo Il Mulino di Amleto, ha fatto centro: non riuscendo, non volendo, riproporre freddamente la pellicola (la cosa più semplice sarebbe stata quella di mettere tavolo e sedie al centro della scena), si è deciso per un escamotage da un lato tecnologico (quindi contravvenendo alle regole ferree del Dogma), dall'altro ricercando, proprio attraverso l'uso di strumentazioni, quell'artigianalità, quella semplicità, quel concreto che solo il teatro può regalare. Il telo, non un velatino, davanti al boccascena, sipario da proiezione, ci tagliava la visuale da quello che succedeva alle sue spalle. Due mondi divisi, come quello che è accaduto e quello che abbiamo visto, la verità dietro, con le sue storture e sporcature, e quello che ci fanno vedere, possiamo vedere, vogliamo credere, davanti a noi. Dietro questo telone-velo di Maya che scinde il Vero dal Falso, le scene erano costruite in presa diretta da una telecamera come fossimo su un set cinematografico e assistessimo alla realizzazione,

Una casa in miniatura davanti alla scena ci porta in un mondo infantile, di giochi, di costruzioni, così come la favola noir di Hansel e Gretel ci introduce in questo mondo che di fiabesco ha soltanto i contorni inquietanti. Al centro del palco, aperto e svuotato del Teatro Astra torinese, due cerchi concentrici, un mirino per colpire meglio, per stoccare il colpo fatale, o anche il labirinto di Cnosso dove il nostro Padre-Minotauro (un Danilo Nigrelli grande anche in questo ruolo odioso e irritante, placido e calmo mentre tutt'attorno la rabbia sale) fa scempio di vergini innocenti, il nostro Padre-Barbablù che toglie e succhia la vita dai suoi stessi figli, un Padre-Ciclope che, a valanga, a cascata, ha distrutto le vite dei quattro figli e della consorte, costringendoli ad una vita di facciata. Centrale è anche la figura di Christian, il figlio accusatore del padre pedofilo, che con i suoi brindisi (alzandosi e battendo una posata

ha il coraggio di dirlo alla famiglia), Angelo Tronca (il nonno con il trucco volutamente “storto” proprio per mostrare in maniera lampante l'imperfezione, l'errore, la non ricerca della precisione), Raffaele Musella (energico e vitale nel ruolo del figlio scapestrato), Roberta Lanave (la cameriera).

ha il coraggio di dirlo alla famiglia), Angelo Tronca (il nonno con il trucco volutamente “storto” proprio per mostrare in maniera lampante l'imperfezione, l'errore, la non ricerca della precisione), Raffaele Musella (energico e vitale nel ruolo del figlio scapestrato), Roberta Lanave (la cameriera).

Da evidenziare anche la figura della Madre (Irene Ivaldi eccezionale, straniante nei panni freddi, glaciali, algidi, indifferenti) che tutto sapeva e conosceva e niente ha fatto per interrompere la mattanza né per salvare i propri figli-cuccioli dagli artigli del Drago tra le quattro mura domestiche. La Madre racchiude in sé il Male, quel male che non se ne andrà nemmeno quando il Mostro sarà allontanato; diceva Martin Luther King “non ho paura dei malvagi ma del silenzio degli onesti”. E' un compleanno che si miscela con un funerale, la chiusura del cerchio, la chiusura del baratro su questa famiglia vissuta nell'ipocrisia dei buoni sentimenti, nella falsità di sorrisi fasulli e contraffatti. Il sottotitolo è “Il gioco della verità” che ci porta diretti alle atmosfere e suggestioni pirandelliane del cosa è vero e che cosa è falso, e se la verità altro non sia che la realtà accettata e non quella accertata, la credenza collettiva che, a forza di dirla, supera e fa slittare i fatti, creando psicologicamente una rimozione da un lato e una sostituzione dall'altro, spostando eventi, una rimozione che è anche una esorcizzazione del Male, una salvezza, un rifiuto di responsabilità di fronte a momenti ingestibili o drammaticamente troppo esposti. Il pubblico è chiamato non solo ad assistere ma ad intervenire (con il suo silenzio-assenso) fin dall'inizio quando gli viene chiesto che busta vorrà aprire, la gialla o la verde, per alzata di mano. Era l'espediente che usava il padre per far scegliere, e quindi negare una propria responsabilità in ciò che sarebbe da lì a poco accaduto, il supplizio ai suoi bambini. La platea quindi (come il popolo tedesco di fronte ai campi di concentramento nazisti) diviene complice e sente il fiato sul collo di tutto quello che si dipana davanti ai suoi occhi e non può più dire di essere vergine ma ha, e si sente, le mani metaforicamente “insanguinate”. Il pubblico sono gli invitati alla Festa che non prendono posizione, che ascoltano e non supportano il ragazzo che denuncia ma, rispettando la forma e la buona creanza della società altolocata, le paillette e i lustrini, il galateo e la parvenza e i buoni costumi, annuisce e silenziosamente sostiene la tesi del padre che scredita il figlio con una violenza che ferisce e lacrima, una violenza sottile e soffice, una violenza dalla quale è difficile difendersi perché ha il sapore di una carezza calda e solo dopo averla accolta ti accorgi dell'emorragia interna.

Padre: “E' colpa mia se mi sono capitati figli così incapaci?”

Christian: “Perché lo hai fatto?"

Padre: “Eravate buoni solo a quello”.

Repliche giugno: fino al 6 Teatro Astra, Torino; 8-13 Teatro Rossetti, Trieste; 15-16 Teatro al Parco, Parma; dal 18 al 27 Teatro Fontana, Milano.

Tommaso Chimenti 03/06/2021

Foto: Giuseppe Distefano, Andrea Macchia

Elio Germano resuscita Pirandello: lo spettatore è dentro il film teatrale

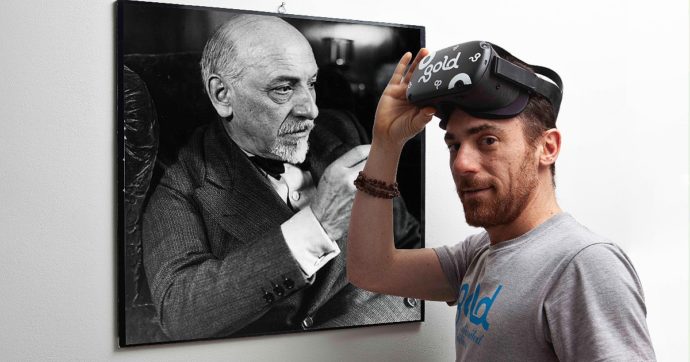

FIRENZE – Non chiamatela “realtà virtuale” e nemmeno “realtà aumentata”. Di contro nemmeno spingersi fino al definirla “interattiva”. La giusta chiosa potrebbe essere “immersiva”. Già perché l'esperimento di Elio Germano con questo suo adattamento (e regia), trasformando il pirandelliano “Così è (se vi pare)” nel contemporaneo  “Così è (o mi pare)”, immette e inserisce proprio lo spettatore all'interno della scena. Ma andiamo per gradi. Avevamo già avuto la possibilità (la scorsa estate al Festival Mercurio ai Cantieri della Zisa a Palermo) di poter toccare con mano (e con occhi soprattutto) la creatura di Elio Germano e Omar Rashid nello spettacolo “Segnali d'allarme” ovvero la riproposizione con visori e cuffie de “La mia battaglia”. In quel caso ogni singolo spettatore era come se fosse in prima fila in una delle repliche, registrate per l'occasione, appunto della piece di Chiara Lagani tratta dal “Mein Kampf” hitleriano. Se in quel caso ognuno dei partecipanti diventava uno spettatore seduto in prima fila vedendo e ascoltando uno spettatore preregistrato ma con il gusto della verità del momento, in questo “Così è (o mi pare)” l'asticella si è alzata ancora un po', la sperimentazione ha fatto un upgrade verso il futuro: in una stanza stanno o appaiono, intervengono o passano la ventina di personaggi della tragicommedia pirandelliana, per l'occasione ammodernata (infatti ci sono smartphone e connessione, wifi e pc, maxischermi e app).

“Così è (o mi pare)”, immette e inserisce proprio lo spettatore all'interno della scena. Ma andiamo per gradi. Avevamo già avuto la possibilità (la scorsa estate al Festival Mercurio ai Cantieri della Zisa a Palermo) di poter toccare con mano (e con occhi soprattutto) la creatura di Elio Germano e Omar Rashid nello spettacolo “Segnali d'allarme” ovvero la riproposizione con visori e cuffie de “La mia battaglia”. In quel caso ogni singolo spettatore era come se fosse in prima fila in una delle repliche, registrate per l'occasione, appunto della piece di Chiara Lagani tratta dal “Mein Kampf” hitleriano. Se in quel caso ognuno dei partecipanti diventava uno spettatore seduto in prima fila vedendo e ascoltando uno spettatore preregistrato ma con il gusto della verità del momento, in questo “Così è (o mi pare)” l'asticella si è alzata ancora un po', la sperimentazione ha fatto un upgrade verso il futuro: in una stanza stanno o appaiono, intervengono o passano la ventina di personaggi della tragicommedia pirandelliana, per l'occasione ammodernata (infatti ci sono smartphone e connessione, wifi e pc, maxischermi e app).

Lo straniamento si ha quando, una volta indossati occhiali e cuffie ci si ritrova direttamente sul palcoscenico, ovvero in questo salone dove tutto avviene ma non solo; ognuno dei presenti diventa un personaggio, il Commendator Laudisi, che placido, immobile, silenzioso se ne sta sulla sua sedia a rotelle al centro della sala. A raggiera, come fosse la corolla e tutti gli attori fossero petali, ogni battuta è rivolta al Commendatore, ogni incrocio di sguardi tocca il suo e quindi ogni frase viene posta nella nostra direzione, tutti gli occhi sono diretti a noi, proprio a noi che in quel momento abbiamo perso le nostre fattezze (e la nostra funzione di spettatore passivo che guarda e ascolta soltanto), non abbiamo più i nostri corpi ma siamo diventati totalmente un ruolo all'interno della replica. Ci portano a spasso con la carrozzina e noi vediamo quel che vede l'anziano immobilizzato sulla sedia a rotelle, ci spostano in altre stanze, ci vediamo riflessi in un grande specchio, possiamo ammirare il giardino, siamo assolutamente dentro la struttura, dentro più che il teatro, dentro una pellicola, immersi in uno sceneggiato.

Certo non abbiamo voce in capitolo e non possiamo modificare la struttura e l'andamento dei dialoghi, non possiamo dire la nostra o alterare in alcun modo la scaletta o il canovaccio, non possiamo personalizzare con il nostro carattere le scelte interne alla drammaturgia ma lo spaesamento è totale. Non sono più uno spettatore, non rimango in poltrona (in panchina, per usare il gergo calcistico) ma gioco, entro in campo e addirittura sono io il fulcro e il perno attorno al quale tutto ruota e al quale ogni attore dice le sue battute come centro irradiante, quasi sole kantoriano dal quale dipende tutta la riuscita della piece, se vogliamo vederla dal punto di vista teatrale, la riuscita della vicenda se vogliamo vederla dal punto di vista meramente esistenziale. Perché noi siamo il Commendatore, vediamo con i suoi oc chi a 360 gradi, piegandoci in avanti vediamo le sue mani raccolte in grembo, se ci giriamo possiamo osservare tutta la stanza, controllare i soffitti e anche sbirciare i comportamenti degli attori che in quel preciso momento non hanno battute. E' una fruizione 2.0 che, dice, avvicinerà le nuove generazioni al teatro. Non sappiamo se sarà così, possiamo però affermare che questa è una terza via che si pone a metà strada, e molto godibile per un intrattenimento alto, tra il teatro e il cinema. Il prossimo step potrebbe essere quello di far partecipare, come in una second life, lo spettatore con multiple choice scegliendo appunto (esistono anche i libri a scelta multipla, Topolino lo fa da decenni) tra vari bivi costruendosi una piece autonoma, individuale, personale, giocosa e culturale allo stesso tempo.

chi a 360 gradi, piegandoci in avanti vediamo le sue mani raccolte in grembo, se ci giriamo possiamo osservare tutta la stanza, controllare i soffitti e anche sbirciare i comportamenti degli attori che in quel preciso momento non hanno battute. E' una fruizione 2.0 che, dice, avvicinerà le nuove generazioni al teatro. Non sappiamo se sarà così, possiamo però affermare che questa è una terza via che si pone a metà strada, e molto godibile per un intrattenimento alto, tra il teatro e il cinema. Il prossimo step potrebbe essere quello di far partecipare, come in una second life, lo spettatore con multiple choice scegliendo appunto (esistono anche i libri a scelta multipla, Topolino lo fa da decenni) tra vari bivi costruendosi una piece autonoma, individuale, personale, giocosa e culturale allo stesso tempo.

Comunque Elio Germano è riuscito a ravvivare e rivitalizzare perfino Pirandello: un miracolo. Anche quel (o mi pare) non è solamente un orpello al titolo che poteva rimanere anche inalterato rispetto all'originale; quel leggero cambiamento, da “se vi pare” a “o mi pare”, rende da una parte l'individualità dell'evento da gustare, contro la collettività della sala buia della platea, e dall'altro gioca sulla dicotomia vero/falso che in questo caso diventa personale visto che siamo all'interno della pièce, vivendola e non vedendola dall'esterno.

A livello  attoriale non possiamo non citare, in quest'opera filmica comunque corale, Gaetano Bruno, il Signor Ponza, che dà forza e grinta e cambia il clima appena entra in scena, e Michele Sinisi, Agazzi, sempre in parte, elegante e compunto. Ci chiediamo però se il gioco valga la candela ovvero, a livello puramente produttivo, se i costi possano essere bilanciati e sostenuti perché è certamente vero che, come nel caso di una bobina filmica, il prodotto può girare anche senza la presenza degli attori ma è pur sempre vero che in primis i visori (hanno un bel costo anche questi apparecchi) non possono essere migliaia e in seconda battuta che l'esborso produttivo si avvicina più al film che ai costi teatrali. Interessantissima però l'idea (sostenuta dal Teatro della Toscana, da Infinito Produzione Teatrale e dalla Gold Productions) che, durante il lockdown, si è declinata anche nella versione delivery, ovvero portata a casa per una fruizione particolare del rito teatrale in maniera innovativa, avanguardista, tecnologica, futuribile. Elio Germano si conferma un artista avanti, non solo al passo con i tempi ma che li precorre, li anticipa, annusando e scovando nuove possibilità, nuovi mondi da percorrere.

attoriale non possiamo non citare, in quest'opera filmica comunque corale, Gaetano Bruno, il Signor Ponza, che dà forza e grinta e cambia il clima appena entra in scena, e Michele Sinisi, Agazzi, sempre in parte, elegante e compunto. Ci chiediamo però se il gioco valga la candela ovvero, a livello puramente produttivo, se i costi possano essere bilanciati e sostenuti perché è certamente vero che, come nel caso di una bobina filmica, il prodotto può girare anche senza la presenza degli attori ma è pur sempre vero che in primis i visori (hanno un bel costo anche questi apparecchi) non possono essere migliaia e in seconda battuta che l'esborso produttivo si avvicina più al film che ai costi teatrali. Interessantissima però l'idea (sostenuta dal Teatro della Toscana, da Infinito Produzione Teatrale e dalla Gold Productions) che, durante il lockdown, si è declinata anche nella versione delivery, ovvero portata a casa per una fruizione particolare del rito teatrale in maniera innovativa, avanguardista, tecnologica, futuribile. Elio Germano si conferma un artista avanti, non solo al passo con i tempi ma che li precorre, li anticipa, annusando e scovando nuove possibilità, nuovi mondi da percorrere.

Tommaso Chimenti 31/05/2021

“'A cirimonia”: Vetrano/Randisi, alla ricerca del ricordo della felicità

CATANIA – Quando il mare tempestoso, tumultuoso e irruento dalle onde che spezzano velieri (la scrittura di Rosario Palazzolo) incontra una corrente placida e calma (la grazia e la raffinatezza del duo storico Vetrano/Randisi: a proposito,  non sarebbe l'ora, dopo cinquant'anni di carriera, di assegnargli un Premio Ubu alla Carriera?) quello che si forma sono schiuma e flutti in un incastro imprevedibile e dai colori e risvolti inaspettati. Due mondi che nascono dallo stesso ceppo antropologico, la Sicilia, che hanno le radici nelle stesse fondamenta, Palermo, ma che, per anagrafe, impostazione ed esperienze dissimili, li hanno portati su strade differenti ma non antitetiche. Palazzolo, drammaturgo (con questa “'A cirimonia” ha vinto il premio A.N.C.T.), scrittore (lo scorso anno nella cinquantina finale del Premio Strega) in questi anni ha affinato la sua penna, ha trovato nuove sporgenze, ha tagliato, affilato, appuntito le sue tematiche: l'infanzia, la frizione tra sacro e profano, questo mondo fatto di ultimi, di miseria materiale e umana, di superstiziosi. Abbiamo visto i suoi “Letizia Forever” e la trilogia “Santa Samantha”, carnali, densi, certamente non lasciano indifferenti, mettono le mani nel fango delle piccolezze umane, esaltando quel grottesco, che non si fa mai ridicolo, per espiare debolezze e grettezze dell'animo.

non sarebbe l'ora, dopo cinquant'anni di carriera, di assegnargli un Premio Ubu alla Carriera?) quello che si forma sono schiuma e flutti in un incastro imprevedibile e dai colori e risvolti inaspettati. Due mondi che nascono dallo stesso ceppo antropologico, la Sicilia, che hanno le radici nelle stesse fondamenta, Palermo, ma che, per anagrafe, impostazione ed esperienze dissimili, li hanno portati su strade differenti ma non antitetiche. Palazzolo, drammaturgo (con questa “'A cirimonia” ha vinto il premio A.N.C.T.), scrittore (lo scorso anno nella cinquantina finale del Premio Strega) in questi anni ha affinato la sua penna, ha trovato nuove sporgenze, ha tagliato, affilato, appuntito le sue tematiche: l'infanzia, la frizione tra sacro e profano, questo mondo fatto di ultimi, di miseria materiale e umana, di superstiziosi. Abbiamo visto i suoi “Letizia Forever” e la trilogia “Santa Samantha”, carnali, densi, certamente non lasciano indifferenti, mettono le mani nel fango delle piccolezze umane, esaltando quel grottesco, che non si fa mai ridicolo, per espiare debolezze e grettezze dell'animo.

“'A cirimonia” (prod. Biondo di Palermo e Stabile di Catania; inserito nella stagione estiva “Evasioni” al Teatro Verga, fortemente voluto dalla direttrice del Teatro Stabile di Catania Laura Sicignano; durante la sua pur breve esperienza i milioni di euro di debito accumulati dalle precedenti dirigenze risulta quasi appianato) è un testo del 2009 e non possiamo certo dire che sia “datato” però, proprio perché in queste ultime stagioni abbiamo avuto la possibilità di seguire il percorso artistico dell'autore palermitano, possiamo dire che si sente una scrittura più acerba, meno consapevole, ancora alla ricerca, ancora in divenire. Le ripetizioni, i rafforzativi e una forma ondulatoria e a vortice con le vicende che si sommano ritornando senza fine in loop a creare un mantra, per condurre ad una trance estatica dove anche le parole restano prive di senso e soltanto i gesti tornano a rievocare misteriosi processi e riti ancestrali. Di Vetrano/Randisi conosciamo la gentilezza, in senso lato che mettono dentro la scena e fuori dal palco, il rigore, la precisione nell'affrontare nuove sfide. Come questo incontro fruttuoso che è stato possibile grazie all'intuizione della giornalista e critica teatrale siciliana Filippa Ilardo che ha messo in comunicazione autore e il duo che da oltre trent'anni risiede ad Imola.

“'A cirimonia” (prod. Biondo di Palermo e Stabile di Catania; inserito nella stagione estiva “Evasioni” al Teatro Verga, fortemente voluto dalla direttrice del Teatro Stabile di Catania Laura Sicignano; durante la sua pur breve esperienza i milioni di euro di debito accumulati dalle precedenti dirigenze risulta quasi appianato) è un testo del 2009 e non possiamo certo dire che sia “datato” però, proprio perché in queste ultime stagioni abbiamo avuto la possibilità di seguire il percorso artistico dell'autore palermitano, possiamo dire che si sente una scrittura più acerba, meno consapevole, ancora alla ricerca, ancora in divenire. Le ripetizioni, i rafforzativi e una forma ondulatoria e a vortice con le vicende che si sommano ritornando senza fine in loop a creare un mantra, per condurre ad una trance estatica dove anche le parole restano prive di senso e soltanto i gesti tornano a rievocare misteriosi processi e riti ancestrali. Di Vetrano/Randisi conosciamo la gentilezza, in senso lato che mettono dentro la scena e fuori dal palco, il rigore, la precisione nell'affrontare nuove sfide. Come questo incontro fruttuoso che è stato possibile grazie all'intuizione della giornalista e critica teatrale siciliana Filippa Ilardo che ha messo in comunicazione autore e il duo che da oltre trent'anni risiede ad Imola.

Come una filastrocca, che porta nenia ed inquietudine, assuefazione, dondolio ma anche allerta, ci fanno dolcemente entrare in questo microcosmo cupo e oscuro, all'interno di questa liturgia. Un mondo accatastato di un'oggettistica in disuso e mal funzionante (un parallelo tra le cose attorno e loro due), rifiuti non gettati, ricordi di una vita che non hanno avuto il coraggio né di buttare né di cambiare. Come in un garage (abbiamo pensato al programma tv “Sepolti in casa”), immersi nelle loro stesse cose quasi come ne “L'ultimo nastro di Krapp”  a rievocare qualcosa di perduto per sempre cercando di rianimare un tempo andato, facendo la respirazione bocca a bocca ad eventi che ormai si sono sbriciolati e polverizzati nell'ammasso dei granelli della clessidra che ha raggiunto il fondo. Ci vuole sensibilità da vendere per rendere e riportare questo sottobosco senza scivolare nel patetismo, senza cadere irrimediabilmente nel lacrimevole o, all'opposto, nel giudizio che mette distanze. Vetrano/Randisi invece hanno il potere della catarsi da una parte e di far immedesimare la platea dentro meccanismi e vicende, dentro dinamiche lontane, arcaiche, dai suoni profondi e gutturali, spaventose e tenui allo stesso tempo di questi personaggi che in definitiva non sono altro che animali feriti e impauriti dalla vita, autoreclusi gomito a gomito con i loro attrezzi e arnesi feticcio (da sottolineare che tutti gli oggetti in scena provengono realmente dall'abitazione dei due, un altro punto di verità) in disuso, la cui visione quotidiana è consolatoria, autoemarginati da un fuori che, se c'è, ha smesso di bussare alla loro porta e del quale neanche l'eco se ne sente più. Sono nel loro buco, affetti da una sorta di barbonismo domestico, nel loro rifugio scrostato e ormai spento cercando di ricreare un'atmosfera, un sapore che si è dissolto nell'aria e che non sono più riusciti a recuperare nella memoria che ormai

a rievocare qualcosa di perduto per sempre cercando di rianimare un tempo andato, facendo la respirazione bocca a bocca ad eventi che ormai si sono sbriciolati e polverizzati nell'ammasso dei granelli della clessidra che ha raggiunto il fondo. Ci vuole sensibilità da vendere per rendere e riportare questo sottobosco senza scivolare nel patetismo, senza cadere irrimediabilmente nel lacrimevole o, all'opposto, nel giudizio che mette distanze. Vetrano/Randisi invece hanno il potere della catarsi da una parte e di far immedesimare la platea dentro meccanismi e vicende, dentro dinamiche lontane, arcaiche, dai suoni profondi e gutturali, spaventose e tenui allo stesso tempo di questi personaggi che in definitiva non sono altro che animali feriti e impauriti dalla vita, autoreclusi gomito a gomito con i loro attrezzi e arnesi feticcio (da sottolineare che tutti gli oggetti in scena provengono realmente dall'abitazione dei due, un altro punto di verità) in disuso, la cui visione quotidiana è consolatoria, autoemarginati da un fuori che, se c'è, ha smesso di bussare alla loro porta e del quale neanche l'eco se ne sente più. Sono nel loro buco, affetti da una sorta di barbonismo domestico, nel loro rifugio scrostato e ormai spento cercando di ricreare un'atmosfera, un sapore che si è dissolto nell'aria e che non sono più riusciti a recuperare nella memoria che ormai  scarseggia, si inceppa, frigge. Immaginatevi la ruvidezza di Scaldati mantecata con la rarefazione beckettiana in un italiano sicilianizzato onomatopeico che riluce e abbaglia. Tutt'attorno, a semicerchio, quasi fosse passato un tornado a spazzare, pezzi di una vita che ha perso i suoi contorni di veridicità diventando mitica e mistica: ombrelloni da spiaggia e cornici ma senza quadro, valige però svuotate di viaggi, una ruota senza bicicletta per poter andare, partire. Tutto ci indica una staticità che ci fa male. Uno è vestito da sposa, l'altro è cieco, uno somiglia ad Amanda Lear, l'altro a De Gregori: ma tutto è intercambiabile, labile, fluido, liquido, trasognante, onirico.

scarseggia, si inceppa, frigge. Immaginatevi la ruvidezza di Scaldati mantecata con la rarefazione beckettiana in un italiano sicilianizzato onomatopeico che riluce e abbaglia. Tutt'attorno, a semicerchio, quasi fosse passato un tornado a spazzare, pezzi di una vita che ha perso i suoi contorni di veridicità diventando mitica e mistica: ombrelloni da spiaggia e cornici ma senza quadro, valige però svuotate di viaggi, una ruota senza bicicletta per poter andare, partire. Tutto ci indica una staticità che ci fa male. Uno è vestito da sposa, l'altro è cieco, uno somiglia ad Amanda Lear, l'altro a De Gregori: ma tutto è intercambiabile, labile, fluido, liquido, trasognante, onirico.

Ogni anno (ma forse ogni giorno tanta è la ciclicità del ricominciare all'infinito) mettono in scena questa cerimonia, la “festa nostra”, quasi a voler trovare il germe della felicità, quel piccolo barlume lontano e sfocato che si avvicinava ad un senso di vicinanza, di famiglia, di unione, di trasporto sentimentale. La mettono in atto per combattere una solitudine spessa che morde. E il testo non lascia passiva né tranquilla la platea, la sobilla, usa fioretto e sciabola, la prende, la sconquassa, adesso sembra che la lasci quieta per poi ripartire ed affondare i denti nella carne della materia. Al centro davanti a loro una torta, ma sembra più un pane da comunione cristiana, con infilzato un coltello: da lontano sembra un seno con un capezzolo che emerge, la madre che tutto genera, la madre che accudisce, che dà la vita e il nutrimento, la madre che è placenta sicura e liquido amniotico che protegge, tutto ciò che adesso manca ad entrambi. Come fosse una seduta spiritica o una psicoanalitica, come puntine su dischi rotti e dai solchi troppo inesorabilmente consunti, hanno sprazzi di lucidità per poi incartarsi, incepparsi, inciampare, bloccarsi alla ricerca del Paradiso perduto. “Non lo toccare, si può rompere”, dice uno all'altro. “E' già rotto”, gli risponde. “La fine del giorno sta tutta qua”, esalerebbe Pietro Savastano.

Tommaso Chimenti 28/05/2021

Quell'articolo indeterminativo per trasformare le nostre tragedie quotidiane ne “La Commedia”

PADOVA – In questo anno dove ci dobbiamo e dovremmo sorbire Dante Alighieri in tutte le salse e le posizioni, in tutte le versioni e le traslazioni (è giusto festeggiare una morte?), l'operazione del Teatro Stabile del Veneto è tra quelle che abbiamo accolto con più calore per l'originalità, la sperimentazione, l'audacia. Tre grandi giovani drammaturghi nostrani, un regista di indubbia fama e abilità (Fabrizio Arcuri), i neo diplomati dello Stabile per un approccio diverso alla Divina Commedia, declinata al contemporaneo. I tre autori, Fausto Paravidino per l'Inferno, Letizia Russo per il Purgatorio e Fabrizio Sinisi per il Paradiso, hanno anche tenuto dei laboratori di scrittura nel corso dell'anno ad aspiranti drammaturghi. Un grande lavoro composito che ha  portato alla realizzazione di queste tre piece autonome e indipendenti ma con il fil rouge ben riconoscibile di passioni, vizi, tormenti, sofferenze, dolori, salvezze tutte umane. In questo “Trittico Dantesco” (fortemente voluto dall'ex direttore Massimo Ongaro) tutto è vicino a noi e terreno, riconoscibile: non ci saranno Caronte né Cerbero, né Paolo e Francesca né Virgilio ma tutto prenderà forma esaltandosi ai nostri giorni. Un particolare è importante sottolineare; nei tre titoli c'è un piccolo dettaglio che qui diventa fondamentale. Infatti l'Inferno è diventato “Un Inferno” e così via per gli altri due step, facendo così luce su quell'articolo indeterminativo che stavolta diventa determinante per raccontare appunto un inferno tra i tanti sulla terra possibili, un purgatorio tra i tanti passaggi di redenzione e perdono, un paradiso tra tutti quelli che si sarebbero potuti affrontare. Altra peculiarità è quella che nel primo Dante è una donna, nel secondo non c'è proprio mentre nel terzo torna ad essere un uomo. Potenza dei tempi.

portato alla realizzazione di queste tre piece autonome e indipendenti ma con il fil rouge ben riconoscibile di passioni, vizi, tormenti, sofferenze, dolori, salvezze tutte umane. In questo “Trittico Dantesco” (fortemente voluto dall'ex direttore Massimo Ongaro) tutto è vicino a noi e terreno, riconoscibile: non ci saranno Caronte né Cerbero, né Paolo e Francesca né Virgilio ma tutto prenderà forma esaltandosi ai nostri giorni. Un particolare è importante sottolineare; nei tre titoli c'è un piccolo dettaglio che qui diventa fondamentale. Infatti l'Inferno è diventato “Un Inferno” e così via per gli altri due step, facendo così luce su quell'articolo indeterminativo che stavolta diventa determinante per raccontare appunto un inferno tra i tanti sulla terra possibili, un purgatorio tra i tanti passaggi di redenzione e perdono, un paradiso tra tutti quelli che si sarebbero potuti affrontare. Altra peculiarità è quella che nel primo Dante è una donna, nel secondo non c'è proprio mentre nel terzo torna ad essere un uomo. Potenza dei tempi.

Partendo  dall'inizio del progettone (tutto svolto all'interno del Teatro delle Maddalene, forse non il miglior spazio possibile) avevamo molte aspettative sul testo di Paravidino (del quale abbiamo sempre ammirato la lucidità, l'ironia e la profondità) è risultato invece, purtroppo, il più “povero” e deludente, stereotipato e prevedibile, caotico dei tre proposti. Una donna, che più che Dante potrebbe essere Alice che cade nel buco, non delle Meraviglie ma delle disgrazie, attorniata da monaci usciti da “Il Nome della Rosa” che sono un concentrato di vizi e malvagità tra violenze sessuali, aggressioni, infamità. Ma è proprio la drammaturgia che ci ha lasciato sospesi, sorpresi e leggermente attoniti e basiti; ovviamente siamo all'Inferno (un Inferno terreno, però) e il linguaggio non può che essere volgare, ma il testo fa leva su dettagli da pellicola trash che niente aggiungono e anzi chiudono la visuale invece che allargare il panorama della riflessione. Troppi attori (in totale una dozzina, due musicisti e dieci performer, dei quali nessuno riesce ad emergere e a farsi ricordare: Emma Abdelkerim, Elena Antonello, Riccardo Cardelli, Federica

dall'inizio del progettone (tutto svolto all'interno del Teatro delle Maddalene, forse non il miglior spazio possibile) avevamo molte aspettative sul testo di Paravidino (del quale abbiamo sempre ammirato la lucidità, l'ironia e la profondità) è risultato invece, purtroppo, il più “povero” e deludente, stereotipato e prevedibile, caotico dei tre proposti. Una donna, che più che Dante potrebbe essere Alice che cade nel buco, non delle Meraviglie ma delle disgrazie, attorniata da monaci usciti da “Il Nome della Rosa” che sono un concentrato di vizi e malvagità tra violenze sessuali, aggressioni, infamità. Ma è proprio la drammaturgia che ci ha lasciato sospesi, sorpresi e leggermente attoniti e basiti; ovviamente siamo all'Inferno (un Inferno terreno, però) e il linguaggio non può che essere volgare, ma il testo fa leva su dettagli da pellicola trash che niente aggiungono e anzi chiudono la visuale invece che allargare il panorama della riflessione. Troppi attori (in totale una dozzina, due musicisti e dieci performer, dei quali nessuno riesce ad emergere e a farsi ricordare: Emma Abdelkerim, Elena Antonello, Riccardo Cardelli, Federica  Fresco, Michele Guidi, Imma Quinterno, Tommaso Russi, Andrea Sadocco, Elisa Scatigno, Alberto Vecchiato) in un continuo di situazioni rocambolesche, in uno spazio angusto e chiuso troppo ristretto per una dozzina di corpi che cercano un posto al sole, continuamente a sovrastarsi. Si sente una grande confusione d'intenti e il pezzo sbanda pericolosamente perdendosi tra matti e filastrocche dalle rime popolari, Gesù improvvisati, cani rabbiosi e amanti, il tutto però centrifugato e ansiogeno con la nostra Danta poco credibile e lupi e zombie e scheletri, urla continue di anime moleste e disturbatrici. Rimaniamo, come le figure sul palco, impantanati e intrappolati nelle sabbie mobili disseminate dalle parole che vengono emesse, perché sul piatto della frittata arriveranno in sequenza mixata un sentore di migranti e la pedofilia, la disoccupazione e i militari su un campo di battaglia, famiglie separate e dissolte, il tutto triturato e mantecato assieme ad una critica al consumismo, i manager e la pubblicità. Ne esce fuori un drammone-favoletta, raccontata male, che infatti alla fine era tutto un brutto sogno. Allontana e non riesce ad affascinare né a coinvolgere. Non si è colto proprio il senso né l'odore, non si è percepito l'essenza del progetto. L'Anno Dantesco produce anche mostri (unico dei tre pezzi alla cui chiusura Arcuri non è salito sul palco a prendere gli applausi).

Fresco, Michele Guidi, Imma Quinterno, Tommaso Russi, Andrea Sadocco, Elisa Scatigno, Alberto Vecchiato) in un continuo di situazioni rocambolesche, in uno spazio angusto e chiuso troppo ristretto per una dozzina di corpi che cercano un posto al sole, continuamente a sovrastarsi. Si sente una grande confusione d'intenti e il pezzo sbanda pericolosamente perdendosi tra matti e filastrocche dalle rime popolari, Gesù improvvisati, cani rabbiosi e amanti, il tutto però centrifugato e ansiogeno con la nostra Danta poco credibile e lupi e zombie e scheletri, urla continue di anime moleste e disturbatrici. Rimaniamo, come le figure sul palco, impantanati e intrappolati nelle sabbie mobili disseminate dalle parole che vengono emesse, perché sul piatto della frittata arriveranno in sequenza mixata un sentore di migranti e la pedofilia, la disoccupazione e i militari su un campo di battaglia, famiglie separate e dissolte, il tutto triturato e mantecato assieme ad una critica al consumismo, i manager e la pubblicità. Ne esce fuori un drammone-favoletta, raccontata male, che infatti alla fine era tutto un brutto sogno. Allontana e non riesce ad affascinare né a coinvolgere. Non si è colto proprio il senso né l'odore, non si è percepito l'essenza del progetto. L'Anno Dantesco produce anche mostri (unico dei tre pezzi alla cui chiusura Arcuri non è salito sul palco a prendere gli applausi).

Si torna a respirare con il secondo passaggio dantesco, “Un Purgatorio” a cura di Letizia Russo che ha messo sul palco due attrici, una parlante l'altra silente per la maggior parte, e due piccoli innesti finali che però danno senso al tutto. Praticamente un monologo dentro, attorno, all'interno di questa macchina, una vecchia Alfa che ci ha riportato subito con la mente ad Ostia alla fine tragica di PPP. Abbiamo visto auto in scena in “Lolita” di Ronconi così come nel “Rigoletto” al Circo Massimo dello scorso anno, ne “La vita nuova” di Romeo Castellucci e anche ne “Il serpente” di Malerba trattato dal Teatro Scientifico o grazie allo stesso Arcuri che piazzò in “Fatzer Fragment” una carcassa distrutta caduta dall'alto. Lo

torna a respirare con il secondo passaggio dantesco, “Un Purgatorio” a cura di Letizia Russo che ha messo sul palco due attrici, una parlante l'altra silente per la maggior parte, e due piccoli innesti finali che però danno senso al tutto. Praticamente un monologo dentro, attorno, all'interno di questa macchina, una vecchia Alfa che ci ha riportato subito con la mente ad Ostia alla fine tragica di PPP. Abbiamo visto auto in scena in “Lolita” di Ronconi così come nel “Rigoletto” al Circo Massimo dello scorso anno, ne “La vita nuova” di Romeo Castellucci e anche ne “Il serpente” di Malerba trattato dal Teatro Scientifico o grazie allo stesso Arcuri che piazzò in “Fatzer Fragment” una carcassa distrutta caduta dall'alto. Lo  spazio raccolto stavolta è giusto e armonico, gli interpreti pochi e concentrati, l'auto risolve molti problemi di movimenti e fa da canalizzatore degli sguardi. Il lampione (il lume della ragione, acceso ma fioco) impiantato nella scena ci ha ricordato invece il “Scena da Romeo e Giulietta” di Federico Tiezzi che costruì una strada con tanto di guardrail e asfalto. Il dialogo è sottile, leggero, onirico; siamo in una terra di mezzo, nebbiosa, coperta di una foschia solida e spessa che ammanta e nasconde, che rende tutto opaco e trasognante. Anche il dialogo scivola nel metafisico tra reale e immaginario con slanci poetici. Una domanda ci siamo fatti: perché microfonare gli attori che tutto diventa ovattato?

spazio raccolto stavolta è giusto e armonico, gli interpreti pochi e concentrati, l'auto risolve molti problemi di movimenti e fa da canalizzatore degli sguardi. Il lampione (il lume della ragione, acceso ma fioco) impiantato nella scena ci ha ricordato invece il “Scena da Romeo e Giulietta” di Federico Tiezzi che costruì una strada con tanto di guardrail e asfalto. Il dialogo è sottile, leggero, onirico; siamo in una terra di mezzo, nebbiosa, coperta di una foschia solida e spessa che ammanta e nasconde, che rende tutto opaco e trasognante. Anche il dialogo scivola nel metafisico tra reale e immaginario con slanci poetici. Una domanda ci siamo fatti: perché microfonare gli attori che tutto diventa ovattato?

Le due ragazze (Emma Abdelkerim, Federica Fresco) sono sospese in questo limbo, in questo passaggio tra la carne e l'oltre ed è delicato il loro incontro-scontro di unione, vicinanza e fratellanza. Ci viene alla memoria Grace Kelly e il suo incidente a Montecarlo. Il testo ci porta dentro una dimensione di case bombardate e soldati che ci porta nei Balcani, quella stessa desolazione, apatia, mancanza di prospettive e di un futuro tangibile. Rastrellamenti, esecuzioni, cecchini. Una parla, l'altra la interroga con i suoi mutismi, il respiro appanna i vetri e la suspense diventa concreta tra la prima che “non vuole liberarla”, lasciarla andare, evaporare, e la seconda che la incalza. “Come se salvarsi fosse una colpa” le intima la prima che ha accettato senza ribellarsi, si è nascosta per sopravvivere, mentre la seconda ha cercato la fine, non ha voluto piegarsi al nemico, all'invasore. Nuovi Partigiani e sentore di “The Others”. Atmosfera da “Una pura coincidenza”. Passano sempre per la stessa strada tortuosa e vedono sempre  la stessa immagine, lo stesso scenario, il medesimo atroce panorama come in “The blair witch project”. Tutto sembra ripetersi senza soluzione di continuità, anime che cercano un pertugio per finalmente librarsi. Il finale è uno schiaffo gelido, è amarissimo e gli sciacalli (Elena Antonello, Michele Guidi) che depredano i morti ci riportano con i piedi per terra, nello strazio, nel fango, nell'oblio, nello schifo di una “Still Life” da immortalare.

la stessa immagine, lo stesso scenario, il medesimo atroce panorama come in “The blair witch project”. Tutto sembra ripetersi senza soluzione di continuità, anime che cercano un pertugio per finalmente librarsi. Il finale è uno schiaffo gelido, è amarissimo e gli sciacalli (Elena Antonello, Michele Guidi) che depredano i morti ci riportano con i piedi per terra, nello strazio, nel fango, nell'oblio, nello schifo di una “Still Life” da immortalare.

Se Antonio Latella è il Re del pop teatrale, certamente Arcuri è il Principe e il suo talento, gusto raffinato e ricerca del dettaglio, emerge con  forza in questo conclusivo “Un Paradiso” di Fabrizio Sinisi, una scrittura che sembra a compartimenti stagni ma che poi si ricollega, quadri e scene criptici che trovano un senso e un compimento nel suo svolgimento e andamento. Un atto unico molto lungo (2h 30') pieno, denso, poetico, celestiale immerso in un ovvio bianco latteo, una luce abbacinante in un Teatro delle Maddalene finalmente aperto e ampio dove la scena può respirare (al contrario di quanto successo con “Un Inferno” claustrofobico). In questo rettangolo candido scaffali laterali fanno mostra degli ultimi retaggi d'oggettistica, feticci del nostro mondo che fu, messi in archivio, in teche, in bacheca come trofei o rimasugli, come reperti da catalogare, da conservare: vecchi televisori, una colonna antica, un'opera di Banksy, un grammofono, una bomba, un quadro di Pollock, un violino, la testa della Statua della Libertà. L'aria è quella asettica di un ospedale e infatti entrano dottori e barelle, infermiere e respiratori alternate a tute glitterate mentre il nostro narratore-Dante è in total black

forza in questo conclusivo “Un Paradiso” di Fabrizio Sinisi, una scrittura che sembra a compartimenti stagni ma che poi si ricollega, quadri e scene criptici che trovano un senso e un compimento nel suo svolgimento e andamento. Un atto unico molto lungo (2h 30') pieno, denso, poetico, celestiale immerso in un ovvio bianco latteo, una luce abbacinante in un Teatro delle Maddalene finalmente aperto e ampio dove la scena può respirare (al contrario di quanto successo con “Un Inferno” claustrofobico). In questo rettangolo candido scaffali laterali fanno mostra degli ultimi retaggi d'oggettistica, feticci del nostro mondo che fu, messi in archivio, in teche, in bacheca come trofei o rimasugli, come reperti da catalogare, da conservare: vecchi televisori, una colonna antica, un'opera di Banksy, un grammofono, una bomba, un quadro di Pollock, un violino, la testa della Statua della Libertà. L'aria è quella asettica di un ospedale e infatti entrano dottori e barelle, infermiere e respiratori alternate a tute glitterate mentre il nostro narratore-Dante è in total black  e incappucciato (costumi di Lauretta Salvagnin). Ancora una volta la musica è dal vivo ma qui è molto amalgamata, è un tutt'uno inscindibile con i movimenti attoriali, non è soltanto puro accompagnamento, le note cambiano il climax, spostano l'attenzione, alimentano, premono, spingono. In questo caravanserraglio dalle sorprese infinite entrano aviatori e giocolieri circensi, cheerleader e militari.

e incappucciato (costumi di Lauretta Salvagnin). Ancora una volta la musica è dal vivo ma qui è molto amalgamata, è un tutt'uno inscindibile con i movimenti attoriali, non è soltanto puro accompagnamento, le note cambiano il climax, spostano l'attenzione, alimentano, premono, spingono. In questo caravanserraglio dalle sorprese infinite entrano aviatori e giocolieri circensi, cheerleader e militari.

E' una pièce “europea”, potremmo vederla a Berlino o a Bruxelles, ci ha ricordato qualcosa delle messinscene di Jan Lauwers (la pienezza)  o di Jan Fabre (la pulizia). Appare anche un suonatore di sega e i suoi riverberi, simili al canto delle balene, ovattano questo mondo rarefatto, questa bolla sospesa eterea ed eterna. Si ha come la sensazione che potrebbe durare all'infinito o interrompersi improvvisamente vista la sua ciclicità. Arcuri ha dato il meglio di sé: pensando al percorso “Un Inferno”, “Un Purgatorio”, “Un Paradiso”, qui è esploso il viaggio supportato da una drammaturgia infarcita di momenti altissimi, di insegnamenti come di parabole, di frasi da appuntarsi. Ecco il primo uomo sulla Luna con bandiera americana, un portantino d'albergo in stile “Grand Budapest Hotel”. I giovani attori molto più coinvolti e partecipi degli altri step (i più espressivi e sicuri: Alberto Vecchiato, Tommaso Russi, Imma Quinterno, Michele Guidi,

o di Jan Fabre (la pulizia). Appare anche un suonatore di sega e i suoi riverberi, simili al canto delle balene, ovattano questo mondo rarefatto, questa bolla sospesa eterea ed eterna. Si ha come la sensazione che potrebbe durare all'infinito o interrompersi improvvisamente vista la sua ciclicità. Arcuri ha dato il meglio di sé: pensando al percorso “Un Inferno”, “Un Purgatorio”, “Un Paradiso”, qui è esploso il viaggio supportato da una drammaturgia infarcita di momenti altissimi, di insegnamenti come di parabole, di frasi da appuntarsi. Ecco il primo uomo sulla Luna con bandiera americana, un portantino d'albergo in stile “Grand Budapest Hotel”. I giovani attori molto più coinvolti e partecipi degli altri step (i più espressivi e sicuri: Alberto Vecchiato, Tommaso Russi, Imma Quinterno, Michele Guidi,  Elena Antonello). Qui c'erano linfa e spunti, materia da manipolare, fuoco da domare. Emozionante il teatro in miniatura dove all'interno i suoi personaggi da presepe prendono vita così come la sagoma di Carlo Giuliani a terra, stilizzata e corredata da un lampante estintore. Si affaccia il dipinto Quarto Stato, le immagini dell'11 settembre, la Regina Vittoria (la parte più ironica) che prova “orrore” per tutto e per tutti, l'hip hop collettivo (potente e cantabile), una ragazza nuda in stile Janis Joplin. “Un Paradiso” tutto da vivere, da sentire, da sognare, la degna conclusione di questo progetto durato, per Arcuri e i quindici in scena, cinque mesi. Un brivido vigoroso.

Elena Antonello). Qui c'erano linfa e spunti, materia da manipolare, fuoco da domare. Emozionante il teatro in miniatura dove all'interno i suoi personaggi da presepe prendono vita così come la sagoma di Carlo Giuliani a terra, stilizzata e corredata da un lampante estintore. Si affaccia il dipinto Quarto Stato, le immagini dell'11 settembre, la Regina Vittoria (la parte più ironica) che prova “orrore” per tutto e per tutti, l'hip hop collettivo (potente e cantabile), una ragazza nuda in stile Janis Joplin. “Un Paradiso” tutto da vivere, da sentire, da sognare, la degna conclusione di questo progetto durato, per Arcuri e i quindici in scena, cinque mesi. Un brivido vigoroso.

Tommaso Chimenti 24/05/2021

Foto di Serena Pea

La "Pandemia" declinata nelle epoche: siamo fragili di fronte al Male

L'AQUILA – Sembra che questo maggio, mese della riapertura dei teatri in Italia, sia anche stato un rilancio, riscoperta e rivalutazione di Eugene Ionesco, autore sempre bollato con l'epiteto di “Teatro dell'assurdo” quell'assurdo che oggi è diventato realtà. A Torino il Teatro Stabile ha messo in scena un glorioso “Le sedie” mentre a L'Aquila un altro Stabile ha concepito questo “Pandemia” che arriva diretto da “Il gioco dell'epidemia”  proprio dell'autore franco-romeno che l'autore Giuseppe Dipasquale ha riadattato, spostato, fatto vibrare in varie epoche e quadri, suddividendolo in scene più cupe, più tragiche, ora grottesche, adesso toccanti. “Pandemia” parla dei nostri giorni passati e perduti, ci parla delle nostre paure e tremori e timori, come sempre dovrebbe fare l'arte; non dare certezze e soluzioni ma fotografare un momento storico in un affresco poliedrico per far nascere il dibattito, il confronto di idee. Novità per il Teatro Stabile d'Abruzzo è anche la nomina a direttore artistico di Giorgio Pasotti che succede nella carica ricoperta negli ultimi anni da Simone Cristicchi e prima di lui, a ritroso, da Alessandro D'Alatri, Alessandro Preziosi, Alessandro Gassman.

proprio dell'autore franco-romeno che l'autore Giuseppe Dipasquale ha riadattato, spostato, fatto vibrare in varie epoche e quadri, suddividendolo in scene più cupe, più tragiche, ora grottesche, adesso toccanti. “Pandemia” parla dei nostri giorni passati e perduti, ci parla delle nostre paure e tremori e timori, come sempre dovrebbe fare l'arte; non dare certezze e soluzioni ma fotografare un momento storico in un affresco poliedrico per far nascere il dibattito, il confronto di idee. Novità per il Teatro Stabile d'Abruzzo è anche la nomina a direttore artistico di Giorgio Pasotti che succede nella carica ricoperta negli ultimi anni da Simone Cristicchi e prima di lui, a ritroso, da Alessandro D'Alatri, Alessandro Preziosi, Alessandro Gassman.

Intanto  tutt'attorno a L'Aquila le vette imbiancate ci guardano. Passeggiando per le sue vie più che il sisma si nota il coraggio della ricostruzione, la pazienza dei ponteggi, i tubi che non possono essere che innocenti come le 309 vittime del 6 aprile 2009, i 1600 feriti, gli 80.000 sfollati. Cammini e ne senti la potenza che verga come il vento che arriva dalle montagne, cammini e ne senti il peso, la memoria. La città è viva, ha entusiasmo da vendere: certe tragedie compattano una comunità, riaccendono e infiammano l'orgoglio di sentirsi parte, una stretta, di un riconoscersi accomunati sotto la stessa missione. L'Aquila è l'unica città dove ha un senso profondo fotografare le impalcature. La sua bellezza è un mix tra le opere d'arte disseminate e questo magma che senti crescere guardando negli occhi i suoi abitanti che si sono rialzati, che non si sono fatti abbattere da quel mostro che ogni tanto fa vibrare le viscere della terra. Le tante gru sospese (sembrano delle croci Tau) contornano, impreziosiscono, puntellano e costellano la skyline. La gru ci mostra e ci dimostra che qui non si sta con le mani in mano, che c'è voglia di futuro, di costruire ancora meglio, di ricostruire saldi e forti e sicuri. L'Aquila è quella provincia (nell'accezione positiva del termine) slow, dove poter respirare, guardarsi attorno e dentro con occhi nuovi, riequilibra i sensi (senza sfociare nel bucolico), ci permette di tarare nuovamente aspettative e prospettive, rimette a posto, pulisce i pensieri sconnessi.

tutt'attorno a L'Aquila le vette imbiancate ci guardano. Passeggiando per le sue vie più che il sisma si nota il coraggio della ricostruzione, la pazienza dei ponteggi, i tubi che non possono essere che innocenti come le 309 vittime del 6 aprile 2009, i 1600 feriti, gli 80.000 sfollati. Cammini e ne senti la potenza che verga come il vento che arriva dalle montagne, cammini e ne senti il peso, la memoria. La città è viva, ha entusiasmo da vendere: certe tragedie compattano una comunità, riaccendono e infiammano l'orgoglio di sentirsi parte, una stretta, di un riconoscersi accomunati sotto la stessa missione. L'Aquila è l'unica città dove ha un senso profondo fotografare le impalcature. La sua bellezza è un mix tra le opere d'arte disseminate e questo magma che senti crescere guardando negli occhi i suoi abitanti che si sono rialzati, che non si sono fatti abbattere da quel mostro che ogni tanto fa vibrare le viscere della terra. Le tante gru sospese (sembrano delle croci Tau) contornano, impreziosiscono, puntellano e costellano la skyline. La gru ci mostra e ci dimostra che qui non si sta con le mani in mano, che c'è voglia di futuro, di costruire ancora meglio, di ricostruire saldi e forti e sicuri. L'Aquila è quella provincia (nell'accezione positiva del termine) slow, dove poter respirare, guardarsi attorno e dentro con occhi nuovi, riequilibra i sensi (senza sfociare nel bucolico), ci permette di tarare nuovamente aspettative e prospettive, rimette a posto, pulisce i pensieri sconnessi.

Parlavamo all'inizio de “Le sedie”. Il suo regista, Valerio Binasco, in una intervista ha detto che “non ho pensato di cavalcare la cronaca, altrimenti avrei allestito “Il gioco dell’epidemia” di Ionesco o “La peste” di Camus”. A noi non è sembrata una strategia da operazione quella di Dipasquale che invece ha confezionato una  macchina ad orologeria, una scatola cinese ricca di suggestioni, una matrioska dove al suo interno altri mondi si aprono, divergono, ritornano sul tema, si aggrovigliano e si dipanano ora con brio, adesso con puntiglio e charme. E città migliore per questo debutto non poteva esserci; abbiamo provato a forzare la mano e a tentare un parallelo tra il sisma che tutto, a queste latitudini, ha distrutto e annientato e azzerato con l'infezione del Covid-19 che ha stoppato il nostro mondo, ha ucciso, ci ha indeboliti, impauriti, ha messo in ginocchio l'economia, ci ha tolto la luce e la speranza. Sulla scena due mondi diversi che s'incontrano: Ninni Bruschetta (attore di razza e d'esperienza, volto riconoscibile da “Boris” e infinite altre apparizioni nelle fiction; tra pochi giorni debutterà nella versione teatrale de “La Grande Abbuffata” per la regia di Michele Sinisi), portamento classico in varie versioni di smoking e tait, è solido e ben piantato come la basilica di San Bernardino, Federica De Benedittis (uscita dalla Silvio D'Amico, conosciuta al grande pubblico grazie a “Il Paradiso delle Signore”) è solare e spumeggiante come la Fontana che si issa vicino al Castello: Luminosa.

macchina ad orologeria, una scatola cinese ricca di suggestioni, una matrioska dove al suo interno altri mondi si aprono, divergono, ritornano sul tema, si aggrovigliano e si dipanano ora con brio, adesso con puntiglio e charme. E città migliore per questo debutto non poteva esserci; abbiamo provato a forzare la mano e a tentare un parallelo tra il sisma che tutto, a queste latitudini, ha distrutto e annientato e azzerato con l'infezione del Covid-19 che ha stoppato il nostro mondo, ha ucciso, ci ha indeboliti, impauriti, ha messo in ginocchio l'economia, ci ha tolto la luce e la speranza. Sulla scena due mondi diversi che s'incontrano: Ninni Bruschetta (attore di razza e d'esperienza, volto riconoscibile da “Boris” e infinite altre apparizioni nelle fiction; tra pochi giorni debutterà nella versione teatrale de “La Grande Abbuffata” per la regia di Michele Sinisi), portamento classico in varie versioni di smoking e tait, è solido e ben piantato come la basilica di San Bernardino, Federica De Benedittis (uscita dalla Silvio D'Amico, conosciuta al grande pubblico grazie a “Il Paradiso delle Signore”) è solare e spumeggiante come la Fontana che si issa vicino al Castello: Luminosa.  Insieme, continuando i paragoni con l'arte che campeggia e troneggia a L'Aquila, sono il bianco e il rosso della facciata della Basilica di Collemaggio, la De Benedittis la leggerezza, il candore, Bruschetta la profondità, lei verticale che tende in alto, lui che occupa la scena orizzontalmente riempiendo ogni fessura, ogni angolo con la sua voce arcaica che pizzica come fichi d'India, che sa del sodio della Saline trapanesi, lui è la brace degli arrosticini, lei la trasparenza del vino Pecorino.

Insieme, continuando i paragoni con l'arte che campeggia e troneggia a L'Aquila, sono il bianco e il rosso della facciata della Basilica di Collemaggio, la De Benedittis la leggerezza, il candore, Bruschetta la profondità, lei verticale che tende in alto, lui che occupa la scena orizzontalmente riempiendo ogni fessura, ogni angolo con la sua voce arcaica che pizzica come fichi d'India, che sa del sodio della Saline trapanesi, lui è la brace degli arrosticini, lei la trasparenza del vino Pecorino.

La scena è già un piccolo gioiello suggestivo e funzionale, sempre a cura di Dipasquale (che molto ha  scritto di teatro insieme con il Maestro Camilleri), potremmo definirla la versione verticale di “Dogville” con le sue linee che qui si innalzano e diventano neon freddi che disegnano muri che non separano, tratteggiano porte da attraversare, quasi un cartoon, come se fosse l'abitazione de La Linea di Cavandoli. L'idea funziona nel delineare questo appartamento che, attraverso sette diversi quadri, ci porterà in altrettanti “mondi”, in svariati decenni, dagli anni '20 fino ad oggi, toccando Venezia, Madrid, Parigi, Berlino. Epoche diverse che raccontano uomini diversi, coppie diverse ma che si trovano a fronteggiare questo male oscuro che attacca silenzioso, colpisce indiscriminatamente e lascia al suo passaggio vittime senza cura. Il Male che si presenta ciclicamente e l'uomo moderno, abituato a risolvere problemi e a trovare soluzioni, è all'improvviso spiazzato, scosso, senza punti di riferimento. Si passa dall'ottimismo al fatalismo, dall'esorcizzazione della malattia al ricorso alla scienza, dalla scaramanzia al negazionismo, dai complottismi ai misteri politici fino all'impotenza, al disfattismo e infine al misticismo, in tutta una miriade di cromatismi di questo caleidoscopio che è l'Umanità. Superbo il quadro con i fantocci a grandezza naturale con la De Benedittis che tiene il manichino di Bruschetta sulle ginocchia e viceversa, muovendosi come Pupi siciliani, esaltante l'ultimo atto, assolutamente beckettiano con Lui cieco e Lei zoppicante (“Finale di Partita” ma anche riferimento collodiano). In definitiva la vita è quella malattia che si cura con la morte.

scritto di teatro insieme con il Maestro Camilleri), potremmo definirla la versione verticale di “Dogville” con le sue linee che qui si innalzano e diventano neon freddi che disegnano muri che non separano, tratteggiano porte da attraversare, quasi un cartoon, come se fosse l'abitazione de La Linea di Cavandoli. L'idea funziona nel delineare questo appartamento che, attraverso sette diversi quadri, ci porterà in altrettanti “mondi”, in svariati decenni, dagli anni '20 fino ad oggi, toccando Venezia, Madrid, Parigi, Berlino. Epoche diverse che raccontano uomini diversi, coppie diverse ma che si trovano a fronteggiare questo male oscuro che attacca silenzioso, colpisce indiscriminatamente e lascia al suo passaggio vittime senza cura. Il Male che si presenta ciclicamente e l'uomo moderno, abituato a risolvere problemi e a trovare soluzioni, è all'improvviso spiazzato, scosso, senza punti di riferimento. Si passa dall'ottimismo al fatalismo, dall'esorcizzazione della malattia al ricorso alla scienza, dalla scaramanzia al negazionismo, dai complottismi ai misteri politici fino all'impotenza, al disfattismo e infine al misticismo, in tutta una miriade di cromatismi di questo caleidoscopio che è l'Umanità. Superbo il quadro con i fantocci a grandezza naturale con la De Benedittis che tiene il manichino di Bruschetta sulle ginocchia e viceversa, muovendosi come Pupi siciliani, esaltante l'ultimo atto, assolutamente beckettiano con Lui cieco e Lei zoppicante (“Finale di Partita” ma anche riferimento collodiano). In definitiva la vita è quella malattia che si cura con la morte.

Tommaso Chimenti 21/05/2021

"Tempo inFausto": le mummie, il tempo, la morte e Coppi

PALERMO – L'operazione è senz'altro curiosa ma chiamarla “operazione” non rende giustizia e merito ad un connubio di arti dove, palese e tangibile, si respira poesia, vicinanza, apertura dentro mondi reconditi, nascosti tra lo sterno e il cuore e ben ovattati, fragili, esposti, terreni senza pelle, senza protezione, senza paracadute né scudo. E' una confessione a cielo aperto, la botola che si apre, i fantasmi (che tutti ci portiamo appresso e che ci affaticano e appesantiscono) che lambiscono tutte le nostre esistenze, nessuno escluso.  E' per questo che “Tempo inFausto” (prod. Contemplazioni) è una piccola piece intimista e “universale” costruita in tandem tra Toscana e Sicilia, opera senza tempo appunto, che riesce a cogliere sfumature lontane, un retrogusto amaro ma anche rilanciare i dadi sul piatto della meraviglia. Toscana e Sicilia terre di biciclette tra Alfredo Martini e Gino Bartali, Paolo Bettini e Franco Bitossi, solo per citarne alcuni, da una parte e Nibali dall'altra. Siamo, dopotutto, in tempo di Giro d'Italia. Quell'infausto, aggettivo che ci racconta di lutti e dolori, diventa qui, omaggio e pretesto al grande Fausto Coppi sulla sua bicicletta a scalare, a conquistare, a combattere, eroe e gigante delle due ruote, amato e ammirato e poi deceduto banalmente. Le ruote del grande ciclista diventano il tempo, una giostra che gira senza fermarsi, che tutto trancia, tracima, forgia, pota, incessantemente, senza sosta né posa.

E' per questo che “Tempo inFausto” (prod. Contemplazioni) è una piccola piece intimista e “universale” costruita in tandem tra Toscana e Sicilia, opera senza tempo appunto, che riesce a cogliere sfumature lontane, un retrogusto amaro ma anche rilanciare i dadi sul piatto della meraviglia. Toscana e Sicilia terre di biciclette tra Alfredo Martini e Gino Bartali, Paolo Bettini e Franco Bitossi, solo per citarne alcuni, da una parte e Nibali dall'altra. Siamo, dopotutto, in tempo di Giro d'Italia. Quell'infausto, aggettivo che ci racconta di lutti e dolori, diventa qui, omaggio e pretesto al grande Fausto Coppi sulla sua bicicletta a scalare, a conquistare, a combattere, eroe e gigante delle due ruote, amato e ammirato e poi deceduto banalmente. Le ruote del grande ciclista diventano il tempo, una giostra che gira senza fermarsi, che tutto trancia, tracima, forgia, pota, incessantemente, senza sosta né posa.

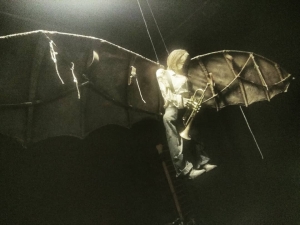

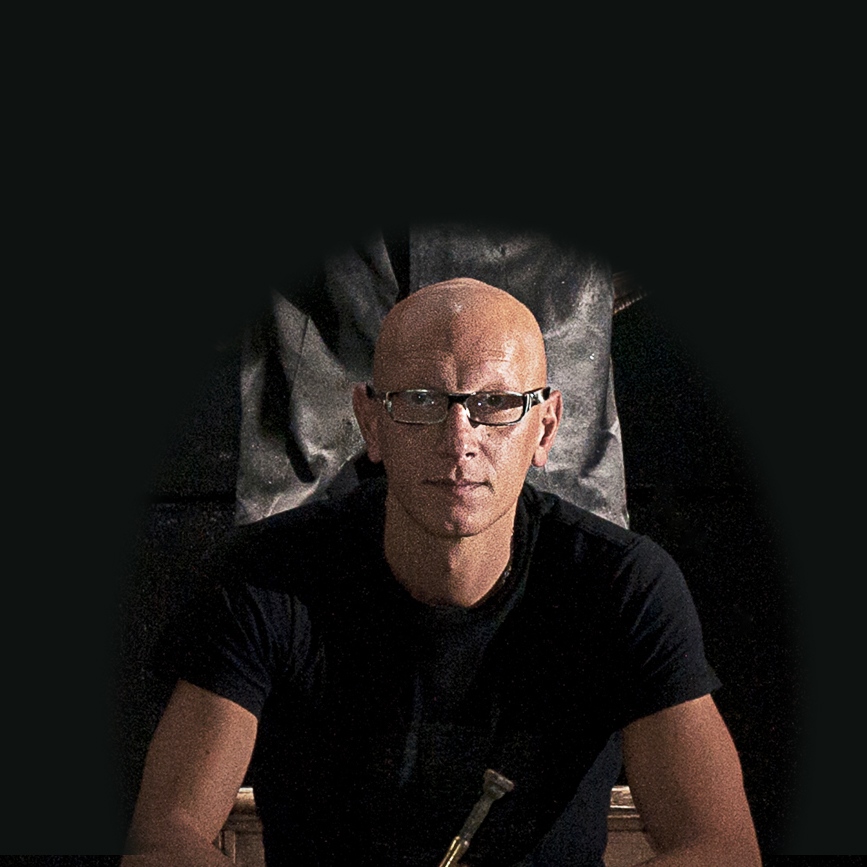

Ma la curiosità della quale parlavamo in sede iniziale sta nell'agglomerato, quasi assembramento, che sul palco (siamo nello spazio palermitano de “La Vicaria” di Emma Dante, nel quartiere Zisa, presente alla replica e molto colpita dall'operetta) prende forma, si anima e agita: tre attori (puntuale e metronomo Iris Barone, “la Scaccina” che manda via le presenze negative), di cui uno muto, una gallina, nella doppia versione statua e successivamente reale, due biciclette, quattro “mummie”, un terzetto jazz che suona dal vivo. Ecco l'ingranaggio, il perno, il fulcro di tutta la vicenda attorno al quale si spana e dipana questo “Tempo inFausto”: queste sculture, vere opere d'arte fabbricate dalla manualità e dal pensiero di Cesare Inzerillo (qualche anno fa ci siamo imbattuti in una sua folgorante installazione dentro un container a Lari), costruttore, falegname, artigiano, artista (ha esposto alla Biennale di Venezia come al Vittoriale di D'Annunzio) ma anche curatore di mostre (da anni lavora a fianco di Vittorio Sgarbi), cineasta (con Franco Maresco), uomo dalle mille risorse, uomo rinascimentale di Cinisi. Queste creature, in questo mondo-bolla in apnea dietro il velatino che porta già con sé nostalgia e il trasporto sentimentale di un passato perduto, illuminate prendono vita: due donne appese, un nano con delle ali che ricorda gli studi leonardeschi sul volo e appunto Fausto Coppi. Un Coppi che si sdoppia, da una parte l'attore Eros Carpita (pedala e recita, in questo ci ha ricordato l'attore Emanuele Arrigazzi nel suo sfolgorante monologo “Tempi maturi” tutto in sella) che regge bene la scena e il ruolo, mentre diametralmente gli fa da contraltare la sua “controfigura” costruita dalle sapienti mani di Inzerillo

Ma la curiosità della quale parlavamo in sede iniziale sta nell'agglomerato, quasi assembramento, che sul palco (siamo nello spazio palermitano de “La Vicaria” di Emma Dante, nel quartiere Zisa, presente alla replica e molto colpita dall'operetta) prende forma, si anima e agita: tre attori (puntuale e metronomo Iris Barone, “la Scaccina” che manda via le presenze negative), di cui uno muto, una gallina, nella doppia versione statua e successivamente reale, due biciclette, quattro “mummie”, un terzetto jazz che suona dal vivo. Ecco l'ingranaggio, il perno, il fulcro di tutta la vicenda attorno al quale si spana e dipana questo “Tempo inFausto”: queste sculture, vere opere d'arte fabbricate dalla manualità e dal pensiero di Cesare Inzerillo (qualche anno fa ci siamo imbattuti in una sua folgorante installazione dentro un container a Lari), costruttore, falegname, artigiano, artista (ha esposto alla Biennale di Venezia come al Vittoriale di D'Annunzio) ma anche curatore di mostre (da anni lavora a fianco di Vittorio Sgarbi), cineasta (con Franco Maresco), uomo dalle mille risorse, uomo rinascimentale di Cinisi. Queste creature, in questo mondo-bolla in apnea dietro il velatino che porta già con sé nostalgia e il trasporto sentimentale di un passato perduto, illuminate prendono vita: due donne appese, un nano con delle ali che ricorda gli studi leonardeschi sul volo e appunto Fausto Coppi. Un Coppi che si sdoppia, da una parte l'attore Eros Carpita (pedala e recita, in questo ci ha ricordato l'attore Emanuele Arrigazzi nel suo sfolgorante monologo “Tempi maturi” tutto in sella) che regge bene la scena e il ruolo, mentre diametralmente gli fa da contraltare la sua “controfigura” costruita dalle sapienti mani di Inzerillo  (ispiratosi alle mummie nelle Catacombe del convento dei Cappuccini nel quartiere Cuba), come un Giano bifronte, come guardarsi allo specchio.

(ispiratosi alle mummie nelle Catacombe del convento dei Cappuccini nel quartiere Cuba), come un Giano bifronte, come guardarsi allo specchio.

Il testo, di Loris Seghizzi (che a Lari ha costituito la sua compagnia Scenica Frammenti e il festival Collinarea), ha carica e potenza evocativa, è un candelotto pronto ad esplodere di lirica, è onirico come il canto delle sirene, metafisico, suadente, è affascinante quanto può incutere paura nelle sue digressioni sull'anagrafe che cammina, sul nostro presente che sarà spazzato via come polvere. Una drammaturgia a capitoli di cupa bellezza, buia e lucida, una bellezza vissuta minuto per minuto senza lasciar cadere nemmeno una goccia, a meno che non sia di sudore. Qui il dolore è tangibile ma nessuna lacrima deve essere versata nel ciclo delle vita, nella normalità di nascita, crescita e abbandono. E' la giostra appunto che ruota al suono di un carillon mefistofelico e filosofico che ci culla in questa dimensione altra e ci conduce in un'ampia riflessione che ci ha riportato alle sonorità grammaticali e sintattiche di “Samarcanda”, la ballata di Roberto Vecchioni: “Una vita intera per comporsi e poche ore per decomporsi” ti taglia, ti squassa, ti ferisce nella sua verità. Più che una piece è un rito, religioso nel senso più alto del termine: “Mi fa più paura il tempo passato di quello che sarà”, perché il passato è incancellabile e immodificabile. La mummificazione però arriva salvifica per eternizzare il corpo, fissarlo nella sua posa, renderlo immortale. Un testo misterioso, cosparso di botole e trabocchetti, tranelli e ostacoli, dolcezze tiepide e il gelo della nostra caducità che scorre sottopelle.

Tommaso Chimenti 16/05/2021

"Le sedie" di Binasco: l'eco del vuoto di dentro

TORINO – La perfezione non è di questo mondo ma l'appena visto “Le sedie” ci si avvicina, teatralmente parlando, moltissimo per empatia, sensibilità, acume, giustezza, armonia. Sostenuto da due attori miracolosi, Michele Di Mauro e Federica Fracassi, che si sostengono, complici, esaltando il testo senza mai soverchiarlo, al suo servizio senza perdere di vista l'obbiettivo, una regia (di Valerio Binasco) ispirata e visionaria quanto tangibile e immersa nell'attualità, una scena (di Nicolas Bovey) che è un campo di battaglia futuristico, distopico di sassi, pietre, calcinacci e appunto sedie. Ne viene fuori un piccolo grande capolavoro che rimarrà nel tempo e si consegna agli archivi per la concezione, il pensiero, la dedizione, la cura, il respiro che si porta ancora dietro, e dentro, lo scritto di Ionesco (dopo settanta anni dalla stesura) troppo spesso bollato come “teatro dell'assurdo” (e invece così simile ai nostri giorni) epiteto-definizione che ne ha limitato la fruizione o messo tra le parentesi di generi minori, parcheggiato in naftalina. E' un'architettura che sprizza magia, è quello che ti aspetteresti, a qualunque età, se ti parlassero del teatro e tu non ci fossi mai entrato. Ci sono più cose in cielo e in terra, spettatore, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia: appunto il teatro, questo tipo di teatro, talmente immaginifico e grottesco da fare il giro e tornare saldo con i piedi ben piantati a terra, anzi sprofondati nel fango delle nostre miserie  esistenziali. Ci si commuove nel vedere “Le sedie” perché tocca le coscienze, sfiora lievi prima di infilzare, scuote fino alle viscere con quella grazia e delicatezza, con una leggerezza che sembra un vento sottile d'autunno che ci arriva alle spalle; è il flusso della vita che non riusciamo a cogliere e nemmeno a fermare né a fotografare, possiamo solo farne poesia, inanellando termini che ci sconquassano senza trovare il bandolo della matassa, fragili, zoppicanti, tentennanti esseri bipedi sempre in precario equilibrio ma con la presunzione dell'immortalità, con la fregola ossessiva dell'eternità.

esistenziali. Ci si commuove nel vedere “Le sedie” perché tocca le coscienze, sfiora lievi prima di infilzare, scuote fino alle viscere con quella grazia e delicatezza, con una leggerezza che sembra un vento sottile d'autunno che ci arriva alle spalle; è il flusso della vita che non riusciamo a cogliere e nemmeno a fermare né a fotografare, possiamo solo farne poesia, inanellando termini che ci sconquassano senza trovare il bandolo della matassa, fragili, zoppicanti, tentennanti esseri bipedi sempre in precario equilibrio ma con la presunzione dell'immortalità, con la fregola ossessiva dell'eternità.

La montagna di sedie che sbuca sulla destra di questo palco inclinato, in discesa quasi intento a rotolare negli abissi oscuri imperscrutabili, sembra una lingua, un vomito, una pira indiana pronta ad essere incendiata di cadaveri, una collina di conifere secche, il cumulo di sabbia dove Winnie di “Giorni Felici” rimane incastrata, ricorda la parte finale della Mole Antonelliana, è simile, con le dovute proporzioni, agli stracci della celebre Venere di Michelangelo Pistoletto. Sul fondale una finestra aperta, divelta, distrutta e delle navi che in lontananza ci evocano i pericolosi affondamenti della città lagunare per eccellenza. Ecco, potrebbe essere un “Morte a Venezia” ma spalmato tra un “Finale di Partita” e un “Ubu roi”, potrebbe essere l'isola di Alcatraz che si abbandona soltanto con i piedi in avanti (Io ne esco), potrebbero essere gli ospiti del Titanic che ballano fino all'ultima nota di un caravanserraglio destinato ad una consapevole implosione.

Tutto è sgangherato, cialtronesco, bistrattato, consumato e quell'intonaco che manca alle pareti sembra essere finito sulle facce imbiancate dei nostri, Semiramide e il Maggiore d'Alloggio. Siamo nella controra dell'Umanità, della nostra specie, del Pianeta Terra: Di Mauro parte, nei movimenti rallentati e precisi caracollanti, con una calata vocale che ricorda Peppino Prisco fino ad arrivare, in una serie di sfumature colorate prismatiche, fino a Vasco. Incespicano gobbi, tossiscono le ultime risorse in questo palazzo sventrato dai bombardamenti (siamo nei giorni dell'ennesimo scontro tra Israele e la Palestina), gabbiani cechoviani volteggiano ma il loro gracchiare sa più di uccelli saprofagi, condor in attesa di carogne, avvoltoi che hanno individuato le carcasse. Potrebbero essere due personaggi in cerca d'autore che, impolverati dall'essere stati tenuti troppo a lungo dentro ad un  baule di marionette, emergono ogni sera per l'ultima, replicabile, scena, mummie che rimettono in atto l'epifania della loro eclissi. La nebbia, più una foschia indefinita, che emerge sul fondo tinta da raggi solari mal(and)ati e tossici, malsani, malvagi e cancerogeni, ricorda un Purgatorio, un limbo dove i nostri due teneri fossili ondeggiano inceppandosi come dischi rotti, annoiati, incerti tra un passo e il successivo. Si portano addosso una nostalgia sbiadita e triste mista ad una malinconia seppiata e depressa che somiglia ad un rancido hangover, e in questo buco nero tutto viene triturato senza tempo, in questa clessidra senza più sabbia per seppellirli aspettando, sornioni, tanti Godot che, se arriveranno, saranno comunque invisibili. In questa mancanza di parole, di passato dimenticato, di futuro offuscato, di tempo sospeso, si intravede l'alzheimer che desertifica il panorama interiore. Sono gli ultimi uomini e si muovono in questo paesaggio lunare, pagliacci di un circo fallito e sfitto e avvizzito immersi nel vuoto desolato, inabissati, sciupati, disfatti, sgretolati, mangiucchiati, scartavetrati, grattugiati, sviliti, sporcati. In certi passaggi ci ha ricordato il nulla devastante e debordante della recente pellicola “Nomadland”, quel senso di solitudine che esalta per ampiezza

baule di marionette, emergono ogni sera per l'ultima, replicabile, scena, mummie che rimettono in atto l'epifania della loro eclissi. La nebbia, più una foschia indefinita, che emerge sul fondo tinta da raggi solari mal(and)ati e tossici, malsani, malvagi e cancerogeni, ricorda un Purgatorio, un limbo dove i nostri due teneri fossili ondeggiano inceppandosi come dischi rotti, annoiati, incerti tra un passo e il successivo. Si portano addosso una nostalgia sbiadita e triste mista ad una malinconia seppiata e depressa che somiglia ad un rancido hangover, e in questo buco nero tutto viene triturato senza tempo, in questa clessidra senza più sabbia per seppellirli aspettando, sornioni, tanti Godot che, se arriveranno, saranno comunque invisibili. In questa mancanza di parole, di passato dimenticato, di futuro offuscato, di tempo sospeso, si intravede l'alzheimer che desertifica il panorama interiore. Sono gli ultimi uomini e si muovono in questo paesaggio lunare, pagliacci di un circo fallito e sfitto e avvizzito immersi nel vuoto desolato, inabissati, sciupati, disfatti, sgretolati, mangiucchiati, scartavetrati, grattugiati, sviliti, sporcati. In certi passaggi ci ha ricordato il nulla devastante e debordante della recente pellicola “Nomadland”, quel senso di solitudine che esalta per ampiezza  e ferisce perché ci schiaccia.

e ferisce perché ci schiaccia.

In un incastro davvero felice, Di Mauro, a tratti carmelobenesco, è Robert Smith, frontman dei Cure, è Sean Penn in “This must be the place”, la Fracassi è un mix tra Courtney Love e Cyndi Lauper, insieme potrebbero essere Nick Cave and Siouxsie Sioux. Sono negativi di fotografie sovraesposte e bruciate, "Questi fantasmi" perduti tra dolori e rimpianti che vagano e si aggirano nelle loro vecchie stanze senza pace e senza possibilità di riposo imbevute nella loro Chernobyl, nella loro personale Hiroshima, nelle polveri sottili dell'Ilva di Taranto, della Ferriera di Servola di Trieste, delle acciaierie Lucchini di Piombino, della Thyssen Krupp di Terni. Sono gli ultimi orsi polari che vanno alla deriva su un pack che si sta squagliando in mezzo all'Antartide. In definitiva che cosa sono le sedie se non un simbolo di civiltà, di calma, di ascolto, di riunirsi, di parlarsi, di confronto, di imparare? Ma se le sedie sono accatastate allora “dopo tutto il tempo che abbiamo passato a concentrarci sul progresso dell'umanità, è il momento di ritirarci”. Un gigantesco sì perché “Le sedie” di Binasco ci rendono piccoli davanti all'inspiegabile, come granelli di pulviscolo nel cosmo. Si piange proprio per l'autocommiserazione senza possibilità di salvezza.

Tommaso Chimenti 13/05/2021

Pascal Rambert: l'impossibilità di essere "Sorelle"

TORINO - Curioso che nella stessa città, Torino, ci siano contemporaneamente due spettacoli che hanno per oggetto cardine e feticcio delle sedie, il primo addirittura nel titolo e il secondo questo “Sorelle” (prod. TPE, Triennale Milano). Sedie che, in questo caso, non aiutano a placare, a calmare, non servono per sedersi ma creano un labirinto colorato e inestricabile dove sentirsi ingabbiati, intrappolati. Pascal Rambert ha costruito uno spazio vuoto lucente e bianco, ampio, dilatato (sarà dilaniato), un’arena dove far scontrare due sorelle che mettono sul piatto antiche nostalgie, vecchie ruggini e tutto un passato fatto di accuse, risentimenti, rivisitazioni di eventi familiari, divise in fazioni, lontane anni luce, recriminazioni patite. Partono subito in quarta, le strepitose Anna Della Rosa e Sara Bertelà, fenomenali nel dare corpo e pasta, dolore e sofferenza alle parole di Rambert, e non tolgono mai il piede dall’acceleratore. I decibel sono alti e non seguono un’armonia di rincorsa, scoppio, ricarica, addolcimento, nuovo attacco. Due donne fragili che si imputano qualsiasi nefandezza, sensi di colpa a cascata nell’impossibilità di una diversità così acre, inaccettabilità amara e acida del non poter stare né insieme né vicine.

Rimangono in diagonale senza mai toccarsi, fanno un passo verso l’altra ma subito recedono, retrocedono, come bamboline di un carillon legate a dei fili impercettibili, a degli elastici che respingono ogni loro slancio verso l’altra. L’una è per l’altra alibi e insoddisfazione e il vedersi una davanti all’altra, come in uno specchio, altera e deforma la visuale, i lineamenti, aumenta le distanze e i dissapori come guardandosi dentro le superfici deformanti dei Luna Park. Senza allegria, senza gioia, l’una è l’abisso dell’altra, il buco nero dove si perdono l’infanzia e i giochi, il magma fangoso dove si sono impantanate tanto tempo fa pur proseguendo l’esistenza apparentemente piena e soddisfacente, una è giornalista l’altra è terzomondista, tra apparenti successi e flebili appagamenti. Dentro sono rimaste le bambine irrisolte che erano, consumate dall’astio, erose dalla violenza inespressa e taciuta e frustrata e rappresa, distrutte da quella voglia di emergere, nella ricerca della perfezione come forma d’accettazione. Senza leggerezza, senza autoironia tutto diventa tremendamente pesante.