Stefano Massini: le "Storie" (degli altri) ci salvano, ci proteggono dal buio

FIRENZE – “Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato” (Samuele Bersani, “Le storie che non conosci”).

Che cos'è la realtà? Che cos'è la verità? Sembrano domande marzulliane ma è proprio adesso il momento di fermarci e chiedercelo insistentemente, proprio oggi, proprio in questi giorni e anni dove siamo continuamente immersi in altre realtà parallele, in altri universi, bombardati dalle notizie più disparate che ci tendono trappole, incantesimi, magie, sortilegi, apparizioni e soprattutto miraggi. Stefano Massini, drammaturgo e regista prima, adesso presentatore e monologhista (addirittura qui diventa cantante e chitarrista), con le sue “Storie” (prod. Piccolo Teatro di Milano, Bubba Music), una vera e propria autobiografia a cuore (e cervello) aperto, ci dà una grande lezione di storytelling, di drammaturgia, di narrativa, di giornalismo, infine di umanità. “Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre a metà”, ripercorrendo Riccardo Fogli, è proprio quello che vuole tentare di scongiurare l'autore della “Lehman Trilogy”, sono i vecchi discorsi che vuole combattere, quelli polverosi, quelli dati per assodati senza che nessuno li abbia mai messi in discussione, per pigrizia, per soporifera consuetudine. Lo show man, nel suo panciotto grigio, si muove su una passerella che entra dentro  la platea del Teatro della Pergola (a proposito: una grandissima stagione quella messa a punto dalla nuova direzione di Stefano Accorsi), che s'incunea ad abbracciare virtualmente il suo pubblico (la platea lo ama), come per correre ad abbracciare la sua gente. In sala tante felpe con la scritta sulle spalle #insorgiamo, tanti operai della GKN, l'azienda campigiana messa in liquidazione da una gretta proprietà straniera. Basta vedere il parterre di personalità che, a fine replica, si accalca nel camerino (che fu della Duse) per salutare, parlare, toccare, farsi fotografare con Massini per capire l'altezza raggiunta, la stima, la considerazione, l'amore, l'affetto, la vicinanza che attorno si è creato, guadagnato sul campo: si può incontrare Piero Pelù, suo sodale nella battaglia contro i licenziamenti dei lavoratori della ditta fiorentina, e Irene Grandi, Serra Yilmaz e il Ministro Bonafede che da Roma ha preso un treno per venire a vederlo. A fianco a lui, o meglio dietro, Paolo Jannacci al piano (e Daniele Moretto alla tromba), superlativo sui tasti, ti squarcia con il suo sorriso, commovente quando intona pezzi del grande padre: un colpo al cuore e una mancanza che non passa.

la platea del Teatro della Pergola (a proposito: una grandissima stagione quella messa a punto dalla nuova direzione di Stefano Accorsi), che s'incunea ad abbracciare virtualmente il suo pubblico (la platea lo ama), come per correre ad abbracciare la sua gente. In sala tante felpe con la scritta sulle spalle #insorgiamo, tanti operai della GKN, l'azienda campigiana messa in liquidazione da una gretta proprietà straniera. Basta vedere il parterre di personalità che, a fine replica, si accalca nel camerino (che fu della Duse) per salutare, parlare, toccare, farsi fotografare con Massini per capire l'altezza raggiunta, la stima, la considerazione, l'amore, l'affetto, la vicinanza che attorno si è creato, guadagnato sul campo: si può incontrare Piero Pelù, suo sodale nella battaglia contro i licenziamenti dei lavoratori della ditta fiorentina, e Irene Grandi, Serra Yilmaz e il Ministro Bonafede che da Roma ha preso un treno per venire a vederlo. A fianco a lui, o meglio dietro, Paolo Jannacci al piano (e Daniele Moretto alla tromba), superlativo sui tasti, ti squarcia con il suo sorriso, commovente quando intona pezzi del grande padre: un colpo al cuore e una mancanza che non passa.

E Massini, con la grande dialettica che da sempre lo contraddistingue, con semplicità, tocca i temi a lui cari, passa con nonchalance da un argomento sensibile a un tema caldo, mantenendo dritta la barra della coerenza, i piedi ben piantati al suolo ma gli occhi verso il sogno, con grinta, con coraggio, fermezza. Massini prende posizione. E allora queste “Storie” sono punti di un immaginifico puzzle da completare e unire per capire meglio la sua figura e la sua parabola in continua ascesa, cominciata dal Teatro di Rifredi al Teatro Manzoni di Calenzano fino al Piccolo di Milano e poi La7 e Repubblica e RaiTre, i libri con la Mondadori, fino al cinema e infine portato in scena a Londra come a Broadway: l'autore italiano vivente più tradotto nel mondo.

La sua piece si potrebbe riassumere con l'epifaffio-graffio “Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla” dice sornione Novecento ne “La leggenda del pianista sull'Oceano”. E' tutto qua, signori. Sentire storie, raccontarle ancora, passare conoscenza, inventare, aggiungere particolari in un telefono senza fili che è la nostra tradizione orale, quella comunicazione che ci salva, letteralmente, perché non ti fa sentire solo o abbandonato, perché crea relazioni e solidarietà, bisogni umani di ascolto, di passaggio di testimone, di racconto e confronto, di lacrime e risate. Tutto passa attraverso la parola, che è quello che ci contraddistingue dalla gutturalità animale. E Massini ci parla, con leggerezza e precisione, con la verità del narratore incallito ma anche con quella giusta finzione letteraria e romanzata propria degli affabulatori e propria della scena.

Eccoci  a Disneyland e ai sorrisi forzati dei suoi dipendenti passando per Freud (dopotutto ha anche adattato per il teatro “L'interpretazione dei sogni” e dato alle stampe “L'interpretatore dei sogni” per Mondadori) che sosteneva che la realtà non esiste, esiste soltanto quello che noi sentiamo. Che cosa sono dunque le Storie: sono ancore di salvezza, sono isole alle quali aggrapparci, sono oasi, sono racconti dei quali ci serviamo per raccontare noi stessi agli altri, sono un filtro e una maschera, certo, ma anche un ponte e una mano tesa. Eccoci sulle colline fiorentine nello scontro ancestrale tra due cinema di provincia, quello del prete e quello dell'Arci: le storie servono per farle proprie, per prenderle a prestito, le storie degli altri parlano anche di noi, quindi mi servono, dunque le uso.

a Disneyland e ai sorrisi forzati dei suoi dipendenti passando per Freud (dopotutto ha anche adattato per il teatro “L'interpretazione dei sogni” e dato alle stampe “L'interpretatore dei sogni” per Mondadori) che sosteneva che la realtà non esiste, esiste soltanto quello che noi sentiamo. Che cosa sono dunque le Storie: sono ancore di salvezza, sono isole alle quali aggrapparci, sono oasi, sono racconti dei quali ci serviamo per raccontare noi stessi agli altri, sono un filtro e una maschera, certo, ma anche un ponte e una mano tesa. Eccoci sulle colline fiorentine nello scontro ancestrale tra due cinema di provincia, quello del prete e quello dell'Arci: le storie servono per farle proprie, per prenderle a prestito, le storie degli altri parlano anche di noi, quindi mi servono, dunque le uso.  Ecco il piccolo Massimo D'Azeglio che scrive di Vittorio Alfieri, la diversa percezione de “Il giardino dei ciliegi” tra il suo autore Cechov e il suo iconico regista Stanislavskij, spassosi ricordi personali (ma tutto è personale quando si vive a pieno, anche le storie degli altri se incamerate, digerite, pensate, ascoltate) su grandi attori impegnati in un Re Lear trasformato in uno zoo (reale), e poi il misterioso autore di libri e addirittura di una pellicola premiata con l'Oscar, B. Traven che passò la vita volontariamente nell'anonimato dicendo che erano le storie interessanti e non le vite dei loro autori. Tocchiamo la peste del Boccaccio nel Decamerone che ci porta al momento più performante, “La storia prevedibile” dove Massini sciorina il suo scioglilingua velocissimo di frasi fatte inanellate, in sequenza ritmica e ritmata, quasi un rap tosto, rimato, scandito, esaltante che fa saltare e ululare il pubblico. C'è anche un toccante ritratto ronconiano di Casanova, e come far mancare all'elenco tambureggiante Eduardo De Filippo, passando poi ad un omicidio di mafia a Palermo, riportandoci alla memoria il cantante Alessandro Bono scomparso troppo presto fino alla Divina Commedia.

Ecco il piccolo Massimo D'Azeglio che scrive di Vittorio Alfieri, la diversa percezione de “Il giardino dei ciliegi” tra il suo autore Cechov e il suo iconico regista Stanislavskij, spassosi ricordi personali (ma tutto è personale quando si vive a pieno, anche le storie degli altri se incamerate, digerite, pensate, ascoltate) su grandi attori impegnati in un Re Lear trasformato in uno zoo (reale), e poi il misterioso autore di libri e addirittura di una pellicola premiata con l'Oscar, B. Traven che passò la vita volontariamente nell'anonimato dicendo che erano le storie interessanti e non le vite dei loro autori. Tocchiamo la peste del Boccaccio nel Decamerone che ci porta al momento più performante, “La storia prevedibile” dove Massini sciorina il suo scioglilingua velocissimo di frasi fatte inanellate, in sequenza ritmica e ritmata, quasi un rap tosto, rimato, scandito, esaltante che fa saltare e ululare il pubblico. C'è anche un toccante ritratto ronconiano di Casanova, e come far mancare all'elenco tambureggiante Eduardo De Filippo, passando poi ad un omicidio di mafia a Palermo, riportandoci alla memoria il cantante Alessandro Bono scomparso troppo presto fino alla Divina Commedia.

Un mosaico, un concentrato, un estratto centrifugato, un patchwork dove il filo conduttore sono non solo le vicende ma come sono state raccontate, gli eventi ma anche chi, attraverso la propria voce e intelligenza, riesce a farle passare oltre il tempo, dando sempre una nuova vita a quegli stessi accadimenti che si sedimentano e si stratificano diventando cultura orale. Massini ci dice di aprirsi all'ascolto degli altri perché nessun uomo è un'isola e tutti noi siamo esseri sociali e uno dei bisogni primari dell'homo sapiens è quello, fin dalla notte dei tempi, di riunirsi attorno ad un fuoco per sconfiggere la paura del buio, della notte, della morte e dell'ignoto, e raccontarsi favole, fiabe, metafore, racconti. Che poi è la stessa genesi del teatro. “Le storie siamo noi, siamo noi padri e figli”, parafrasando il Francesco nazionale.

Tommaso Chimenti 28/10/2021

Un Decameron moderno in dieci scene: fuga dalla pandemia raccontandosi storie

MILANO – La gestazione è stata lunga, più volte cominciate le prove, poi interrotte, nuovamente sul palco ed ancora stoppate. Infine, dopo due anni, la scena, l'agognato debutto. Era il 2019 quando venivano gettate le basi per questo “Decameron, una storia vera” dell'accoppiata solida Filippo Renda, drammaturgia, e Stefano Cordella, regia, supportati dalla produzione dell'MTM e TrentoSpettacoli. Partendo dall'idea boccaccesca, dieci giovani che per rifuggire la peste, scappano in un luogo isolato e iniziano a raccontarsi novelle, i nostri sei sul palco attuale (nella finzione teatrale) si recludono per fuggire alla pandemia, ognuno portando le proprie storie (le suggestioni arrivano direttamente dalle loro autobiografie) sul piatto, connesse a paure, ansie, traumi. Renda è onirico e visionario, ha una forte carica e ascendente e, anche quando è sulla scena in veste di attore, ha il polso della situazione per dirigere, spostare, divenendo punto di riferimento carismatico, ago della bilancia, fulcro.

e visionario, ha una forte carica e ascendente e, anche quando è sulla scena in veste di attore, ha il polso della situazione per dirigere, spostare, divenendo punto di riferimento carismatico, ago della bilancia, fulcro.

Una drammaturgia stratificata a quadri, dieci, ognuno segnalato ed evidenziato con dei colori, dai più acidi ai più tenui, un timer a scorrimento veloce per indicare il tempo che sta finendo, per una escalation molto cerebrale che quasi sfocia nel criptico con molti segni e innumerevoli riferimenti che è complicato cogliere nella loro totalità. Quasi una caccia al tesoro che, se fosse stata più chiara, avrebbe reso più fluida e fruibile la comprensione armonica, il senso compiuto generale. Perché questi quadri sono sì espressioni singole ed individuali ma, viste in un'ottica di corpo complessivo, hanno molto da dire se prese nel loro insieme acquistando respiro ed ampliando la riflessione. Troppe stesure del testo, rimaneggiato più volte causa stop and go continui, hanno creato sovrapposizioni come una sorta di scorza indurita dove l'autore (e gli autori-attori e le loro improvvisazioni sul tema) ha dato molte informazioni per scontato creando quel mistero (giusto, l'arte non deve essere tutta lampante) che a volte (alcuni quadri sono venuti meglio di altri) è scivolato nel nebuloso. Ci sono tantissime sfumature che si perdono, infiniti particolari che vengono miscelati (ed è un peccato), dettagli dissipati o soltanto non valorizzati come avrebbero potuto.

Ma  andiamo per ordine: lo spettacolo inizia con alcune scritte che appaiono sul fondale; qui si racconta (vicenda vera) che a New York è stato posizionato, il 19 settembre 2020, un orologio con un conto alla rovescia che, secondo svariati calcoli di scienziati ambientalisti, terminerà tra 7 anni, ovvero il momento del disastro ambientale, il punto di non ritorno, la catastrofe. Un'informazione fuorviante che ci porta dentro l'ecologismo e la fine del mondo, dentro le dinamiche e le meccaniche che l'uomo ha perpetrato ai danni della Natura e quindi di se stesso. Poi arrivano le dieci scene (e non sette come gli anni dal 2020 al tracollo) del Decameron contemporaneo che invece ci portano dentro la pandemia e dentro la ricerca della salvezza (nel 1300 era dalla peste, oggi dal Covid) che l'Uomo ha messo in atto per difendersi dal virus. Quindi se da una parte parliamo di un processo ormai inevitabile che ci condurrà alla morte e all'estinzione, dall'altra, in maniera diametralmente opposta, si racconta dell'uomo che sta facendo di tutto, mettendo in campo anche l'autoisolamento, per salvarsi. Delle due l'una: o ci concentriamo sulla distruzione in atto (stiamo andando su un treno impazzito a velocità folle e senza guidatore) oppure sulla possibilità di frenare, fermarci, ripensare al mondo, al nostro stile di vita. A meno che non si colleghi il virus alla deforestazione, alla cementificazione e all'innalzamento della temperatura globale, ma qui si entra in un altro terreno ancora molto complesso. Il pubblico è giusto che “lavori”, che non stia in poltrona aspettando l'imbeccata didascalica ma in questo modo, ripeto molto concettuale (la pasta c'è) spesso il ragionamento diventa macchinoso e faticoso. L'orologio iniziale poi non verrà più nominato e allora ci siamo chiesti perché tirarlo in ballo.

andiamo per ordine: lo spettacolo inizia con alcune scritte che appaiono sul fondale; qui si racconta (vicenda vera) che a New York è stato posizionato, il 19 settembre 2020, un orologio con un conto alla rovescia che, secondo svariati calcoli di scienziati ambientalisti, terminerà tra 7 anni, ovvero il momento del disastro ambientale, il punto di non ritorno, la catastrofe. Un'informazione fuorviante che ci porta dentro l'ecologismo e la fine del mondo, dentro le dinamiche e le meccaniche che l'uomo ha perpetrato ai danni della Natura e quindi di se stesso. Poi arrivano le dieci scene (e non sette come gli anni dal 2020 al tracollo) del Decameron contemporaneo che invece ci portano dentro la pandemia e dentro la ricerca della salvezza (nel 1300 era dalla peste, oggi dal Covid) che l'Uomo ha messo in atto per difendersi dal virus. Quindi se da una parte parliamo di un processo ormai inevitabile che ci condurrà alla morte e all'estinzione, dall'altra, in maniera diametralmente opposta, si racconta dell'uomo che sta facendo di tutto, mettendo in campo anche l'autoisolamento, per salvarsi. Delle due l'una: o ci concentriamo sulla distruzione in atto (stiamo andando su un treno impazzito a velocità folle e senza guidatore) oppure sulla possibilità di frenare, fermarci, ripensare al mondo, al nostro stile di vita. A meno che non si colleghi il virus alla deforestazione, alla cementificazione e all'innalzamento della temperatura globale, ma qui si entra in un altro terreno ancora molto complesso. Il pubblico è giusto che “lavori”, che non stia in poltrona aspettando l'imbeccata didascalica ma in questo modo, ripeto molto concettuale (la pasta c'è) spesso il ragionamento diventa macchinoso e faticoso. L'orologio iniziale poi non verrà più nominato e allora ci siamo chiesti perché tirarlo in ballo.

I personaggi hanno i nomi di battesimo degli attori stessi, come a sottolineare una veridicità e un parallelismo con la realtà. Ogni quadro in fase di produzione è stata una scelta personale di  ogni singolo attore che ha trattato e declinato la materia, portando sue suggestioni e idee al pensiero. Ne esce un affresco frammentario, a sprazzi e flash, con alcuni momenti più toccanti o godibili da portarsi a casa o tenere in memoria. I titoli dei vari capitoli avrebbero dovuto essere più espliciti: di solito un titolo spiega qual è l'argomento che la narrazione, sviluppandosi, tratterà. Qui invece siamo di fronte a continui spostamenti di senso e slittamenti semantici. La regia di Cordella (periodo fitto di impegni questo per lui con il debutto tra pochi giorni di “Oblomov” al festival “Inequilibrio” a Castiglioncello con gli Oyes e “La rivolta dei brutti” il 22 luglio sempre al Litta) gioca sui cambi di luce, su questo andamento armonico cercando di far passare l'idea di un progressivo allontanamento delle proprie quattro mura da parte dell'uomo, idea interessantissima che però non si riesce a cogliere fino in fondo.

ogni singolo attore che ha trattato e declinato la materia, portando sue suggestioni e idee al pensiero. Ne esce un affresco frammentario, a sprazzi e flash, con alcuni momenti più toccanti o godibili da portarsi a casa o tenere in memoria. I titoli dei vari capitoli avrebbero dovuto essere più espliciti: di solito un titolo spiega qual è l'argomento che la narrazione, sviluppandosi, tratterà. Qui invece siamo di fronte a continui spostamenti di senso e slittamenti semantici. La regia di Cordella (periodo fitto di impegni questo per lui con il debutto tra pochi giorni di “Oblomov” al festival “Inequilibrio” a Castiglioncello con gli Oyes e “La rivolta dei brutti” il 22 luglio sempre al Litta) gioca sui cambi di luce, su questo andamento armonico cercando di far passare l'idea di un progressivo allontanamento delle proprie quattro mura da parte dell'uomo, idea interessantissima che però non si riesce a cogliere fino in fondo.

Si  parte dai “Dati”, che è l'inserto numero uno, l'orologio fuorviante, e una festa dove non c'è niente da festeggiare, proseguendo con “Intrattenimento”, un conduttore aggressivo di un talk show surreale, arriva “Contatto” dialogo dadaista tra una ragazza e un rider, appunto senza alcun contatto, ormai impauriti dall'altro, il quarto è “Rivoluzione”, un uomo in cerca di spiegazioni e soluzioni e un cartomante, “Controllo” (uno dei più riusciti) dialogo tra un'intelligenza artificiale che governa un bagno pubblico e una ragazza (Silvia Valsesia convincente) che era chiusa lì dentro in cerca di un po' di sollievo e pace, “Confini” (altro quadro up) che è un pezzo ritmato (il sound design è di Gianluca Agostini) che pare un hip hop potente che ci porta nelle periferie (Daniele Turconi in grande forma e sugli scudi), il settimo “Estinzione” con una coppia ingaggiata da un regista invadente per mettere in piedi un film hard-core per far eccitare e conseguentemente riprodurre i panda (divertente, con Woody Neri e Silvia Valsesia di fronte a Nicolò Valandro e Alice Redini, tutti in palla e ben affiatati). Se all'inizio veniva fornita l'indicazione dei sette anni da qui all'estinzione e chiamandosi proprio così il settimo capitolo pensavamo che la piece volgesse al termine, arrivando appunto alla sua naturale conclusione. Invece si susseguono altre tre sezioni: “Preghiera”, “Domani” e “Nostalgia”, ma dopo l'estinzione chi è che pregherà, aspetterà il domani e ne avrà nostalgia?

parte dai “Dati”, che è l'inserto numero uno, l'orologio fuorviante, e una festa dove non c'è niente da festeggiare, proseguendo con “Intrattenimento”, un conduttore aggressivo di un talk show surreale, arriva “Contatto” dialogo dadaista tra una ragazza e un rider, appunto senza alcun contatto, ormai impauriti dall'altro, il quarto è “Rivoluzione”, un uomo in cerca di spiegazioni e soluzioni e un cartomante, “Controllo” (uno dei più riusciti) dialogo tra un'intelligenza artificiale che governa un bagno pubblico e una ragazza (Silvia Valsesia convincente) che era chiusa lì dentro in cerca di un po' di sollievo e pace, “Confini” (altro quadro up) che è un pezzo ritmato (il sound design è di Gianluca Agostini) che pare un hip hop potente che ci porta nelle periferie (Daniele Turconi in grande forma e sugli scudi), il settimo “Estinzione” con una coppia ingaggiata da un regista invadente per mettere in piedi un film hard-core per far eccitare e conseguentemente riprodurre i panda (divertente, con Woody Neri e Silvia Valsesia di fronte a Nicolò Valandro e Alice Redini, tutti in palla e ben affiatati). Se all'inizio veniva fornita l'indicazione dei sette anni da qui all'estinzione e chiamandosi proprio così il settimo capitolo pensavamo che la piece volgesse al termine, arrivando appunto alla sua naturale conclusione. Invece si susseguono altre tre sezioni: “Preghiera”, “Domani” e “Nostalgia”, ma dopo l'estinzione chi è che pregherà, aspetterà il domani e ne avrà nostalgia?

Le luci catartiche (di Fulvio Melli) svolgono un'importante funzione in un crescendo psichedelico, passando dal viola all'arancione, dal grigio al rosso acceso, dal verde al rosa tenue fino a sciogliersi in un bianco pallido. La sensazione è quella di un'Ultima Cena mixata con Lost, una reclusione volontaria che, dopo dieci giorni di segregazione, non ci ha resi migliori in un cortocircuito in loop gattopardesco. “Andrà tutto bene” era soltanto uno slogan da balcone. Sulle terrazze è meglio metterci i gerani.

Tommaso Chimenti 24/06/2021

Foto: Alessandro Saletta

"Cosa rimane?": viaggio teatrale dentro le storie della Manifattura tabacchi

CAGLIARI – Ci sono muri che raccontano a distanza di anni, pareti che a sfiorarle, polpastrelli a raschiare l'intonaco narrano di voci, di volti, di sguardi, di corpi persi nel tempo, di rughe e fatica, di mani e sudore. “Se queste mura potessero parlare” non è soltanto un modo di dire, una frase fatta che qui acquista verità. Se gli oggetti, le cose le trattiamo come qualcosa di inanimato sono e resteranno materia senz'anima, bidimensionali, se invece ci mettiamo in ascolto, petto e testa aperti, allora li sentiremo sussurrare, li sentiremo respirare, prenderanno forma e vita, avranno la terza dimensione, la profondità, avranno carattere e forza, restituiranno tutto quello che hanno contenuto, l'atmosfera, la luce, anche il dolore.

E' una grande operazione culturale quella messa in piedi dal regista Karim Galici e dalla sua compagnia Impatto Teatro con questo “Cosa rimane?”, mossa di restituzione di un luogo chiuso e vietato per troppo tempo alla cittadinanza e che adesso torna ad essere aperto, per conoscere la storia di questa città nella città. “Sa Manifattura”, la manifattura tabacchi del Monopolio di Stato, era una delle ventuno sparse in Italia dove si producevano sigarette e sigari di ogni tipo. Adesso ne rimangono attive soltanto tre e in mano a privati (Chiaravalle, Lucca, Cava dei Tirreni) ma il mercato si è spostato e il Monopolio importa i tabacchi dall'estero.

Le manifatture in Italia davano lavoro complessivamente a 4.000 dipendenti, ed erano a Lucca, Firenze, Rovereto, Bologna, Modena, Milano, Torino, Verona, Lecce, Bari, Catania, Cagliari, Chiaravalle, Venezia, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Palermo, Napoli, Cava de' Tirreni, Scafati, Città Sant'Angelo, Perugia, Casalina di Deruta, Sestri Ponente. Quella di Cagliari era una fabbrica, con 300 tra operai e impiegati, aperta agli inizi del Novecento e chiusa definitivamente nel 2001. Un'azienda che ha dentro di sé, come una matrioska, una metafora, tante storie, più o meno piccole, sociologiche, storiche, antropologiche, lavorative, sindacali, esistenziali. Dove ti volti li senti quei volti antichi in bianco e nero che si accalcano per guardarti, per descriverti, per riuscire a passarti un po' di quel refolo di fiato che è stato, di quell'ansimo, di quel (g)orgoglio che qui si è alimentato, è cresciuto, è vissuto.

E adesso  “Cosa rimane?” (prod. Impatto Teatro con Sardegna Ricerche e contributo di Fondazione di Sardegna) si è chiesto Galici che ha fondato tutta la sua carriera sulla scelta poetica e politica di creare teatro in spazi non convenzionali (dai centri storici agli orti botanici, castelli o villaggi nuragici) ma non soltanto per rifuggire al “teatro” e alle sue regole ma proprio per costruire una narrazione territoriale che prendesse spunto dal contesto e su quello fondasse la sua drammaturgia. Per Galici il testo è, deve essere, assolutamente interconnesso al luogo, che non è solo fondale ma che anzi è un vero e proprio corpo e personaggio, ruolo centrale e fondamentale. La dicitura site specific non è soltanto proporre teatro in un luogo ma le parole devono necessariamente essere intrecciate a quel particolare spazio fisico. E' per questo che i suoi spettacoli (chiamarle esperienze è meglio) non sono per così dire trasportabili né in altri luoghi né limitabili ad un palcoscenico. L'essere itinerante, come un viaggio dentro gli argomenti e i temi per meglio comprenderli (interattivamente, didatticamente attraverso la parola raccolta, le interviste, l'accumulo di materiali, le ricerche negli archivi), il pubblico numericamente limitato per ogni replica, il camminare tentando così un avvicinamento alla verità fanno del teatro di Impatto (formazione fondata agli inizi del 2000 a Roma e poi trasferitasi a Cagliari) una scoperta continua, un'epifania, scavando in un passato recente dal quale, fisicamente, si è voluta lasciare la città e i suoi abitanti ignari. Ben vengano queste prese di posizione artistiche che aprono i cancelli, che forzano i lucchetti, che spalancano le porte, che la memoria deve circolare, che i racconti devono fluire, per non perdere nell'oblio del tempo, che tutto appiccica come marmellata e schiaccia come pressa, questi nomi antichi, queste vite, questi soffi di esistenze comuni, che non hanno fatto la Storia (intesa come eventi eccezionali) ma hanno dentro infinite storie di lavoro, di sfruttamento, di diritti tutti da conquistare, di rispetto, di cambiamenti

“Cosa rimane?” (prod. Impatto Teatro con Sardegna Ricerche e contributo di Fondazione di Sardegna) si è chiesto Galici che ha fondato tutta la sua carriera sulla scelta poetica e politica di creare teatro in spazi non convenzionali (dai centri storici agli orti botanici, castelli o villaggi nuragici) ma non soltanto per rifuggire al “teatro” e alle sue regole ma proprio per costruire una narrazione territoriale che prendesse spunto dal contesto e su quello fondasse la sua drammaturgia. Per Galici il testo è, deve essere, assolutamente interconnesso al luogo, che non è solo fondale ma che anzi è un vero e proprio corpo e personaggio, ruolo centrale e fondamentale. La dicitura site specific non è soltanto proporre teatro in un luogo ma le parole devono necessariamente essere intrecciate a quel particolare spazio fisico. E' per questo che i suoi spettacoli (chiamarle esperienze è meglio) non sono per così dire trasportabili né in altri luoghi né limitabili ad un palcoscenico. L'essere itinerante, come un viaggio dentro gli argomenti e i temi per meglio comprenderli (interattivamente, didatticamente attraverso la parola raccolta, le interviste, l'accumulo di materiali, le ricerche negli archivi), il pubblico numericamente limitato per ogni replica, il camminare tentando così un avvicinamento alla verità fanno del teatro di Impatto (formazione fondata agli inizi del 2000 a Roma e poi trasferitasi a Cagliari) una scoperta continua, un'epifania, scavando in un passato recente dal quale, fisicamente, si è voluta lasciare la città e i suoi abitanti ignari. Ben vengano queste prese di posizione artistiche che aprono i cancelli, che forzano i lucchetti, che spalancano le porte, che la memoria deve circolare, che i racconti devono fluire, per non perdere nell'oblio del tempo, che tutto appiccica come marmellata e schiaccia come pressa, questi nomi antichi, queste vite, questi soffi di esistenze comuni, che non hanno fatto la Storia (intesa come eventi eccezionali) ma hanno dentro infinite storie di lavoro, di sfruttamento, di diritti tutti da conquistare, di rispetto, di cambiamenti  epocali, di lotta, di rivolte, di emancipazione femminile.

epocali, di lotta, di rivolte, di emancipazione femminile.

Due anni il tempo per mettere insieme tutto il materiale occorso per questa full immersion dentro le stanze della Manifattura che diventano set e quadri e dove gli attori sono mischiati con i non-attori, o meglio i veri protagonisti delle vicende narrate, ex lavoratori che hanno toccato con le loro mani, che hanno visto con i loro occhi. Altro aspetto essenziale e primario delle ispirazioni di Galici è senz'altro anche il teatro sensoriale che lo avvicina a gruppi come il Teatro de los sentidos di Enrique Vargas: l'odore del tabacco come quello del caffè, o il bendare i partecipanti esaltano, amplificano, rendono lo spettatore attivo e in prima linea, creano un filo trasognante che sottolinea e scorre sotto pelle, che si tatua nella mente degli intervenuti. Si crea alchimia ed empatia. Accompagnati dal nostro Caronte-Virgilio (Adriana Monteverde “la Sigaraia”, chi faceva i sigari erano soltanto le donne per via della delicatezza delle mani: “Questa è e resta casa mia!”) entriamo in punta di piedi in questo mondo sconosciuto, dentro la pancia di questo mostro gigantesco, una vera cittadella che nei secoli era stata convento francescano e fortezza. Il buio, rischiarato da fiaccole a terra, gioca un ruolo fondamentale di ombre che ingigantiscono aumentando attesa e suspense. Come carbonari avanziamo e in ogni cortile o stanzone ci accoglie un pezzo vivente, un performer che rievoca, ci riporta in quegli anni, spiriti riesumati, anime che traboccano di voglia di comunicare cos'era quel luogo, chi lo abitava e viveva e come si svolgeva l'attività, i rapporti di lavoro e di forza, le regole fasciste, le relazioni, le malattie per il continuo respirare la polvere e il truciolato, gli infortuni sul lavoro, l'asilo dei neonati, il lavoro a cottimo e le balie-nutrici.

Passiamo  dalla “Sindacalista” (Monica Zuncheddu, grande forza: “La manifattura è nostra”) dove tutti insieme brindiamo, dopo la sua arringa incendiata, con un vino corposo prodotto dallo stesso regista, un nettare liquoroso che scalda. Ma ci sono anche inserti non attoriali, persone che hanno lavorato realmente all'interno della manifattura e che hanno deciso di raccontarla direttamente con le loro parole, mettendoci la faccia; come Giuseppe Martini, “l'infermiere” che ha perso la vista (e che bendandoci tutti ci ha permesso di sentire quello che sentito lui lì dentro orientandosi soltanto con i rumori delle varie stanze per capire che percorso fare all'interno della fabbrica) o Emidio Porru “l'operaio”. Onirico invece l'intervento di Andres Gutierrez che, spuntato da sotto un cumulo di foglie, ha impersonato lo spirito guida del tabacco tra candele e riti che diventa pifferaio magico. Le loro memorie sono toccanti e ci parlano di soprusi, di mancanza di equità, di battagliare. Non solo narrazione però, perché ci sono coreografie e balli e canti ma anche proiezioni che ci riportano alla vita all'interno della fabbrica che diveniva totalizzante: qui c'era la chiesa e le feste, qui c'era il cinema-teatro, la socialità, qui ci si sposava e si trovava marito o moglie: si entrava giovani e se ne usciva vecchi. La fabbrica non era soltanto un lavoro: “Non siamo bulloni come vogliono farci credere”.

dalla “Sindacalista” (Monica Zuncheddu, grande forza: “La manifattura è nostra”) dove tutti insieme brindiamo, dopo la sua arringa incendiata, con un vino corposo prodotto dallo stesso regista, un nettare liquoroso che scalda. Ma ci sono anche inserti non attoriali, persone che hanno lavorato realmente all'interno della manifattura e che hanno deciso di raccontarla direttamente con le loro parole, mettendoci la faccia; come Giuseppe Martini, “l'infermiere” che ha perso la vista (e che bendandoci tutti ci ha permesso di sentire quello che sentito lui lì dentro orientandosi soltanto con i rumori delle varie stanze per capire che percorso fare all'interno della fabbrica) o Emidio Porru “l'operaio”. Onirico invece l'intervento di Andres Gutierrez che, spuntato da sotto un cumulo di foglie, ha impersonato lo spirito guida del tabacco tra candele e riti che diventa pifferaio magico. Le loro memorie sono toccanti e ci parlano di soprusi, di mancanza di equità, di battagliare. Non solo narrazione però, perché ci sono coreografie e balli e canti ma anche proiezioni che ci riportano alla vita all'interno della fabbrica che diveniva totalizzante: qui c'era la chiesa e le feste, qui c'era il cinema-teatro, la socialità, qui ci si sposava e si trovava marito o moglie: si entrava giovani e se ne usciva vecchi. La fabbrica non era soltanto un lavoro: “Non siamo bulloni come vogliono farci credere”.

Quella di Karim Galici non è un'operazione nostalgia ma è un restituire uno spaccato che altrimenti (questo è il potere dell'arte e del teatro) si sarebbe perduto con la morte anagrafica dei suoi protagonisti. Sarebbero importanti altre esperienze del genere perché, frase abusata ma vera, senza passato non può esserci futuro, per una comunità, per una nazione, per un Paese. Per questo, oltre allo spettacolo teatrale, sarà realizzato un film documentario per poter raggiungere tutte quelle persone che non hanno potuto, soprattutto le scuole, seguire il progetto in presenza (tutte le repliche sono andate sold out, tanta era l'attesa in città). “Cosa rimane?” Adesso potremo rispondere che resterà questa esperienza-spettacolo per contrastare il silenzio, la dimenticanza, l'omertà, la trascuratezza, la negligenza. La Manifattura adesso è di tutta Cagliari.

Tommaso Chimenti 21/06/2021

I "Lettini delle storie": sdraiati nel bianco è più facile sognare

REGGIO EMILIA – Sono le storie i fili che ci tengono legati, come gli aquiloni, alla terra, quel suolo che ci sarà lieve, un giorno, e che altre volte ci fa sentire pesanti, al netto della forza di gravità. Sono le parole che ci fanno uomini, ci rendono passaggi fondamentali di sapere e portatori sani di sapienza, trasmettitori di memoria, connettori di sguardi. E questo lo ha capito bene “Reggionarra” in un susseguirsi di tre giorni dove la città del Tricolore ribolle di piccole grandi, semplici e genuine, mai naif, iniziative che hanno al centro due capisaldi: l'uomo e le sue narrazioni. Che cosa siamo in definitiva senza la parola, quella stessa che si fa essere incarnazione di valori e parabole, leggende e fiabe, arcani e nostalgie ma anche di insegnamenti e conoscenza. C'è chi racconta, mai spieg a pedantemente, ma c'è, e ci deve essere, chi ascolta in uno scambio continuo, in osmosi, di pensiero e attesa, agognando il passaggio successivo. Le parole, quelle buone che non danno soluzioni precostituite e preconfigurate, ma quelle che scardinano, che spostano, che spingono un po' più in là, che aiutano, che sostengono, che fanno riflettere, che aprono porte e finestre, che mai chiudono, parole che accolgono e includono, che abbracciano e scaldano, che riempiono, che pongono domande, pungolano. Feticcio e iconografia per le storie è quel “C'era una volta” candido da nonna e lenzuolo, quel rimboccare le coperte verso l'età adulta per insegnare non che i draghi non esistono ma che i draghi, quotidianamente, grandi o piccoli che siano, si possono sconfiggere, con la tenacia, la coerenza, la costanza. Il drago è la nostra paura e si può battere soltanto affrontandolo: la fiaba è il primo passo verso la consapevolezza di quel bambino che un giorno sarà adulto. O forse gli adulti non smettono mai di essere bambini.

a pedantemente, ma c'è, e ci deve essere, chi ascolta in uno scambio continuo, in osmosi, di pensiero e attesa, agognando il passaggio successivo. Le parole, quelle buone che non danno soluzioni precostituite e preconfigurate, ma quelle che scardinano, che spostano, che spingono un po' più in là, che aiutano, che sostengono, che fanno riflettere, che aprono porte e finestre, che mai chiudono, parole che accolgono e includono, che abbracciano e scaldano, che riempiono, che pongono domande, pungolano. Feticcio e iconografia per le storie è quel “C'era una volta” candido da nonna e lenzuolo, quel rimboccare le coperte verso l'età adulta per insegnare non che i draghi non esistono ma che i draghi, quotidianamente, grandi o piccoli che siano, si possono sconfiggere, con la tenacia, la coerenza, la costanza. Il drago è la nostra paura e si può battere soltanto affrontandolo: la fiaba è il primo passo verso la consapevolezza di quel bambino che un giorno sarà adulto. O forse gli adulti non smettono mai di essere bambini.

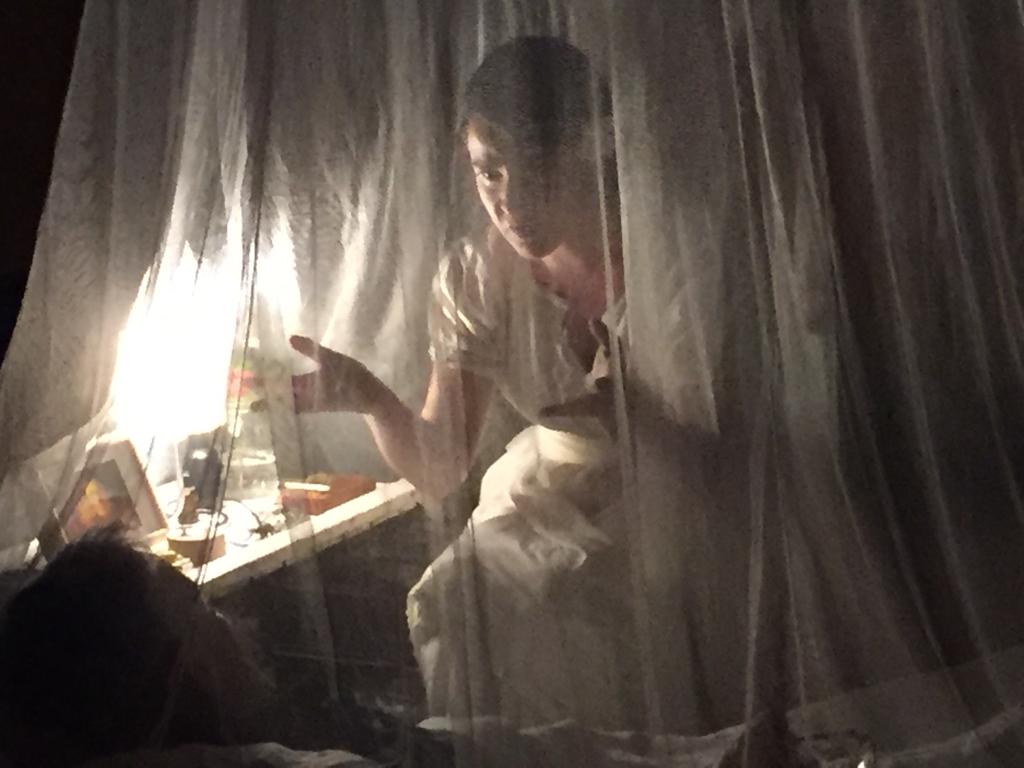

Da questo “sogno” nasce l'ideazione curata, sempre con attenzione e delicatezza, dal Teatro dell'Orsa (i reggiani Bernardino Bonzani e Monica Morini), i leggeri ed eterei, trasognanti come pan di zucchero e spirituali come lievito, “Lettini delle storie”. Si entra nel loro mondo incantato, in punta di piedi, silenziosi, rispettosi, nel loro immaginario fiabesco, religiosamente laico e profano, che, in un attimo, ti riporta indietro nel tempo quando la nonna o la mamma ti raccontavano una favola, forse sempre la stessa e che volevi ascoltare, per consolidarla, per consuetudine ma anche in maniera consolatoria, ogni sera per provare il piacere della paura e il timore che potesse cambiare il finale. I lettini sanno sempre un po'

Importante e fondamentale è l'incrocio degli occhi, saldo che non si abbassa mai, e il tatto e contatto, le mani, le dita, i polpastrelli, nei piccoli gesti che fanno casa e rifugio, salvezza e famiglia, forse placenta e posizione fetale, sicuramente riparo. Qui non può succedenti niente, sei al sicuro. Il tuo lettino, vicino ma non troppo ad altri lettini, è lì che ti aspetta. Ti devi togliere le scarpe, lasciare la tua anagrafe fuori da quelle lenzuola immacolate di latte, abbandonare la tua biografia e fare un salto carpiato al te bambino, quello che voleva succhiare ogni parola distillata per rincuorarsi, rinfrancarsi, crescere faticosamente un po' di più ogni sera. Le parole cadono come fiocchi di neve, il tono è basso, tutto è confortevole sdraiati sotto la zanzariera del lettuccio a baldacchino: la coperta è bianca, il cuscino è bianco, l'abito leggero della vestale è bianco. Sei invaso dall'abbacinante bagliore di tutta questa purezza che cozza con la penombra intorno, quella Storia che, attraverso gli oggetti in esposizione tra teche e vetrine, esprime guerra e sangue, battaglie e morte.

Hanno costruito un piccolo universo fragile fatto di carezze e sorrisi, di lievità, friabile e amorevole. Sei immerso, per mezz'ora, in un sogno fanciullo e puro, in un'aurea sospesa: è una fortuna esserci. E senti la tua storia (“La Bella e la bestia” uguale per tutti) e ne percepisci pezzi e parti che arrivano e provengono dai lettini vicini, come echi precedenti, il passato che ci accomuna, come riverberi di ciò che stiamo per vivere, il futuro che ci attende. E' una lezione da imparare la gentilezza, la calma, la pazienza, una lezione mai da dimenticare, sempre da alimentare, sempre da foraggiare non tanto a parole quanto con l'esempio. Il Teatro dell'Orsa, come la sua stella di riferimento, indica la strada maestra, la luce da seguire per non perdersi, senza forzature, senza pressioni: la dolcezza dell'incanto, la grazia del sussurro possono salvare il mondo.

Hanno costruito un piccolo universo fragile fatto di carezze e sorrisi, di lievità, friabile e amorevole. Sei immerso, per mezz'ora, in un sogno fanciullo e puro, in un'aurea sospesa: è una fortuna esserci. E senti la tua storia (“La Bella e la bestia” uguale per tutti) e ne percepisci pezzi e parti che arrivano e provengono dai lettini vicini, come echi precedenti, il passato che ci accomuna, come riverberi di ciò che stiamo per vivere, il futuro che ci attende. E' una lezione da imparare la gentilezza, la calma, la pazienza, una lezione mai da dimenticare, sempre da alimentare, sempre da foraggiare non tanto a parole quanto con l'esempio. Il Teatro dell'Orsa, come la sua stella di riferimento, indica la strada maestra, la luce da seguire per non perdersi, senza forzature, senza pressioni: la dolcezza dell'incanto, la grazia del sussurro possono salvare il mondo.

Tommaso Chimenti 21/05/2018

L'Alveare delle Storie: impollinare il mondo di racconti antichi e sempre nuovi

REGGIO EMILIA – Tre cosine interessanti, al di là della formula della Relatività, abusata, le ha pur dette Albert Einstein: una era quella di Dio e dei dadi, ma il gioco d'azzardo non fa per noi, la seconda, fuochino fuochino, è quella del calabrone che non dovrebbe volare perché troppo panciuto e le sue ali così piccole e deboli; la terza è quella che ci interessa e che cade come il parmigiano sui tortelli verdi (dopotutto siamo in terra emiliana): “Quando le api scompariranno dalla faccia della terra, agli uomini non resteranno che pochi anni di vita”. Siamo legati a doppio filo a questi piccoli insetti laboriosi, simbolo dell'alacrità e dell'operosità, ma anche di quel sentimento che mette davanti all'individualismo e al personalismo il concetto di collettività. Come a dire, se estrapoliamo e riportiamo l'esempio all'umanità, che l'uomo terminerà la sua corsa sul binario morto dell'esistenza quando finiranno le storie, il passaggio orale, il racconto, la parola, le leggende, la fiaba, la comunicazione fatta di frasi e sillabe e occhi che brillano ad articolarle ed altri che s'illuminano ad ascoltarle. “Noi siamo le api dell’Universo. Raccogliamo senza sosta il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d’oro dell’invisibile” (Rainer Maria Rilke).

“L'Alveare delle Storie”, ideato dai tipi del Teatro dell'Orsa (gli instancabili Monica Morini e Bernardino Bonzani), costruttori e inventori di “Reggionarra” (per dieci giorni Reggio Emilia diventa la città per eccellenza dell'affabulazione e dei canta e cuntastorie) è un gioco semplice, un impianto lineare, un impatto artistico che miscela un grande teatro all'italiana (in questo caso il Valli) infarcendolo di piccoli gruppi che si annidano, scavano e scovano, sgattaiolano alla ricerca, palchetto dopo palchetto, dei loro narratori ai quali sono stati assegnati. Come carbonari. Un format che potrebbe essere ripreso (il successo è assicurato) in ogni città o comune; entrare nella pancia di un teatro vuoto, nella sua penombra pensosa mentre, si crede, che non sia in scena e in atto uno spettacolo, o almeno non nella versione classica, nella divisione platea-palcoscenico. “L’uomo non è destinato a far parte di un gregge come un animale domestico, ma di un alveare come le api” (Emmanuel Kant).

Si entra in un mondo altro, in una dimensione parallela dove i suoni sono ovattati e le parole hanno un'anima, un sentire, anche un odore e un profumo, una cantilena e una musicalità, una nenia e un'armonia di fondo ci guidano. Trentacinque angeli bianchi, colombi o fantasmi, spiriti o accompagnatori incorporei aleggiano tra gli stucchi dorati e i velluti rossi, i lampadari accesi con la luce bassa, i chiaroscuri che producono ombre magiche o terribilmente paurose. Delle domande vengono gettate nell'agorà; sono interrogativi esistenziali che vanno a scardinare la quarta parete dell'attore e del pubblico. Qui stiamo a contatto di gomiti e ginocchia. Te le dicono piano, passando, senza soffermarsi, quasi fosse una casualità, una fortuita coincidenza (e in questo il play somiglia alle architetture sceniche di Enrique Vargas e del suo Teatros de los Sentidos):  “Quante scarpe hai consumato per arrivare fin qua?”, sussurrano lasciando le porte della percezione aperte, quasi spalancate, “Ti fidi della tua storia?”, mormorano ponendoti davanti ad un bilancio, ad un bivio interiore. Siamo nelle mani di tanti Virgilio candidi, di altrettanti Cicerone immacolati e lattei. Ci affidiamo. Le voci di questi guerrieri di pace sono soffuse, leggere, si appoggiano fresche. Potrebbero essere vestali dai passi teneri e soffici come pazienti manicomiali nei loro canti a formare una patina densa, una cappa che spalma e plasma, attorniati dalle loro campanelle come imbonitori o domatori di serpenti, pifferai magici. “Sono una piccola ape furibonda” (Alda Merini).

“Quante scarpe hai consumato per arrivare fin qua?”, sussurrano lasciando le porte della percezione aperte, quasi spalancate, “Ti fidi della tua storia?”, mormorano ponendoti davanti ad un bilancio, ad un bivio interiore. Siamo nelle mani di tanti Virgilio candidi, di altrettanti Cicerone immacolati e lattei. Ci affidiamo. Le voci di questi guerrieri di pace sono soffuse, leggere, si appoggiano fresche. Potrebbero essere vestali dai passi teneri e soffici come pazienti manicomiali nei loro canti a formare una patina densa, una cappa che spalma e plasma, attorniati dalle loro campanelle come imbonitori o domatori di serpenti, pifferai magici. “Sono una piccola ape furibonda” (Alda Merini).

Una ventina di palchetti sono illuminati al chiarore di un faro fioco, quasi lampara in mezzo al mare. Ovviamente i pesci, con la bocca aperta, siamo noi. Come su una zattera in mezzo a questo mare placido, navighiamo a vista. Se gettiamo l'occhio oltre il nostro porto sicuro, affacciandoci vediamo altre luci fiammeggiare da altri palchi, altre voci che raccontano altre fiabe millenarie, altre api che tessono storie, altre api che hanno assolutamente bisogno di quelle stesse parole che parlano di principesse e incantesimi, di Mito e profezie. È un cicaleggio continuo (la drammaturgia sonora è a cura di Antonella Talamonti), un chiacchiericcio come tappeto sonoro, a volte una parola rimbomba, si sentono rime in questo formicaio. Siamo Hansel e Gretel dentro la casa della strega, siamo Jona dentro la balena, siamo Pinocchio dentro il pescecane: felicemente indifesi. Ogni palco è una sospensione temporale, una parentesi dove aedi cerei e spirituali snocciolano storie come fossero piselli sgranati, le sbucciano come fave fresche, le pelano come patate spugnose. Queste voci calde e corroboranti ti entrano dentro, sbattono nelle orecchie, ciottolano sotto lo sterno. Suoni ed emozioni. Storie di vita e di

Ne usciamo, sputati come l'omonimo protagonista di “Essere John Malkovich”, con alcuni grandi e semplici insegnamenti: quello di guardare con estrema curiosità dietro le cose e le persone, il non fermarsi alla prima occhiata o alla prima impressione, il cercare strade non battute, l'aspirare ad altri punti di vista. Dai palchetti muoviamo la nostra transumanza al palco in un serpeggiare; adesso guardiamo l'alveare illuminato con altre storie che prendono possesso, che scivolano dalle bocche, che s'intrufolano in altre orecchie. Sentiamo stralci delle favole che abbiamo sentito. In questo ribaltamento, nel vedere nel buio quelli che eravamo e che siamo stati fino a pochi minuti prima, ci viene in soccorso un'altalena che pende vuota, la fanciullezza, la spensieratezza, l'infanzia quando anche i sogni sono reali, ma anche lo slancio e il dondolarsi, il guardarsi ora i piedi e la terra, il vedere adesso il cielo sopra di noi. L'altalena è un ponte, un arco per fare un salto da ciò che eravamo a ciò che vogliamo essere. L'“Alveare” è il bisbiglio della placenta della mamma, è la poesia di una carezza di mani familiari, è il fiore che nasce in uno sguardo profondo. Ci sono più cose tra cielo e terra di quante ne sogni la tua filosofia. Parole sante. Parole come miele. “C’è un'ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va...Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa” (Trilussa, “Felicità”).

Ne usciamo, sputati come l'omonimo protagonista di “Essere John Malkovich”, con alcuni grandi e semplici insegnamenti: quello di guardare con estrema curiosità dietro le cose e le persone, il non fermarsi alla prima occhiata o alla prima impressione, il cercare strade non battute, l'aspirare ad altri punti di vista. Dai palchetti muoviamo la nostra transumanza al palco in un serpeggiare; adesso guardiamo l'alveare illuminato con altre storie che prendono possesso, che scivolano dalle bocche, che s'intrufolano in altre orecchie. Sentiamo stralci delle favole che abbiamo sentito. In questo ribaltamento, nel vedere nel buio quelli che eravamo e che siamo stati fino a pochi minuti prima, ci viene in soccorso un'altalena che pende vuota, la fanciullezza, la spensieratezza, l'infanzia quando anche i sogni sono reali, ma anche lo slancio e il dondolarsi, il guardarsi ora i piedi e la terra, il vedere adesso il cielo sopra di noi. L'altalena è un ponte, un arco per fare un salto da ciò che eravamo a ciò che vogliamo essere. L'“Alveare” è il bisbiglio della placenta della mamma, è la poesia di una carezza di mani familiari, è il fiore che nasce in uno sguardo profondo. Ci sono più cose tra cielo e terra di quante ne sogni la tua filosofia. Parole sante. Parole come miele. “C’è un'ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va...Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa” (Trilussa, “Felicità”).

Tommaso Chimenti 21/05/2017

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…