Prendere ciò che il caos ti offre e trasformarlo in bellezza: intervista a Massimo Odierna

Dal 2 al 5 maggio è andato in scena in prima nazionale, al Teatro Spazio 18b di Roma, “Signorotte”, la tragicommedia scritta e diretta da Massimo Odierna, e intepretata da Viviana Altieri, Elisabetta Mandalari e Sara Putignano della compagnia Bluteatro. Terzo episodio di Disalogy - la trilogia del disagio, quella di “Signorotte” è una drammaturgia pop, accessibile tanto agli addetti ai lavori come a chi non frequenta abitualmente i teatri: tre amiche ultracinquantenni si incontrano dopo anni in occasione del funerale del marito di una di loro.

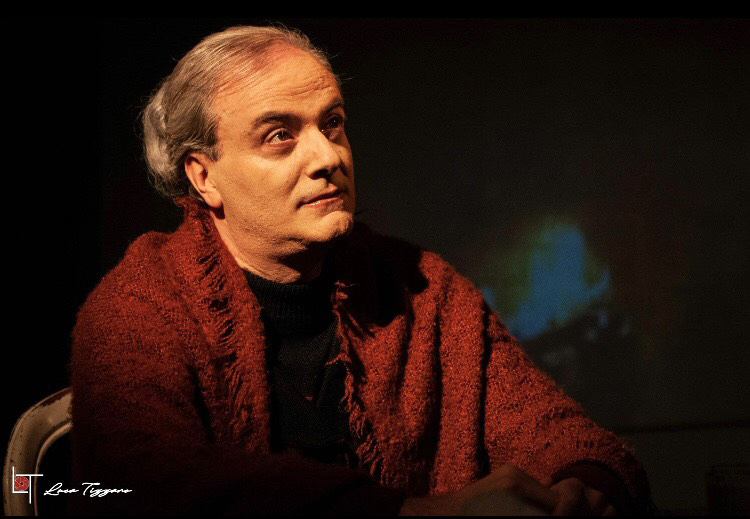

Ci siamo fatti una chiacchierata con Massimo Odierna sul disagio della nostra generazione, sull'importanza di sapere chi siamo per capire dove andiamo e sulle contraddizioni che danno motore alla vita e alle sue storie.

Signorotte è uno spettacolo tragico ma anche molto divertente. È un po' la tua marca stilistica raccontare la crisi in maniera grottesca.

Fin dalle mie prime operazioni drammaturgiche ho sempre cercato di restituire qualcosa di estremamente ironico ma mai comico fine a sé stesso. La tristezza e la paura possono tradursi in ironia e cinismo, fino all'eccesso. Cerco di raccontare due facce della stessa medaglia allo stesso tempo. Quando l'operazione riesce è gratificante, vuol dire che la strada è quella giusta.

Signorotte fa parte della Trilogia del Disagio. Qual è la tua definizione di disagio?

Per me il disagio è la contraddizione, tutto ciò che ha a che fare con l'imprevedibilità della vita (certe cose estremamente poetiche possono nascondere il marcio, altre estremamente basse possono celare qualcosa di poetico, alto, o spensierato) e il non risolto della psicologia umana (tutto ciò che presenta crepe: le ossessioni, le nevrosi, le nostre paure). Oltre a questo, è anche un modo per raccontare una cifra stilistica e drammaturgica: all'interno delle mie storie inserisco tutto ciò che ha a che fare col disagio dei giorni nostri, le contraddizioni dei nostri tempi, senza mai però cadere nel teatro sociale. Non mi piace parlare del problema sociale fine a sé stesso. Nel disagio c'è la vera benzina per raccontare qualcosa: quando tutto è lineare, risolto c'è poco da raccontare. Non ho la pretesa di dare risposte né punti di vista definitivi, le mie storie non hanno moralismi né interpretazioni univoche. Mi piace mettere insieme degli elementi contraddittori e vedere l'effetto che fa.

In effetti abbiamo tanto da raccontare oggi. Anche se ogni epoca è contraddittoria a suo modo, forse la nostra è particolarmente contraddittoria, come è proprio di tutte le epoche di transizione.

È vero che ogni epoca non è mai risolta, mai serena. Noi siamo bravissimi a dire che oggi è sempre peggio di ieri. In realtà il peggio c'è sempre stato, e per fortuna anche il meglio. Ovviamente noi viviamo questo tempo e rispondiamo ai problemi di questo periodo storico, di questa generazione. I tempi che stiamo vivendo sono molto spaesanti al punto che non riusciamo a vedere cosa c'è al di là del nostro presente. Il presente oggi non è più soltanto una filosofia di vita – “vivi il momento, perché oggi siamo vivi e domani chissà”, ma è diventato una condanna. Il futuro lo possiamo immaginare, costruire, però non è così facile proiettarsi in un futuro. Prima, in qualche modo, il futuro poteva darti una certa “tutela”.

Il disagio della nostra generazione sta nel non avere la certezza che, dopo anni di fatica, quell'accumulo di impegno in qualche modo verrà ripagato.

Esatto, oggi investiamo tante energie nel nostro lavoro ma non sempre ogni mattoncino ti aiuterà a costruire il prossimo. Oggi più che mai dobbiamo avere tanta forza di volontà e tanta fiducia in noi stessi: dobbiamo accettare questo presente caotico, prendere il bello che questo caos ci offre e cercare di trasformarlo, senza proiettarci troppo nel futuro né farci mangiare dai fantasmi del passato. Dobbiamo giungere a un compromesso con questo disagio.

In che modo le tre Signorotte incarnano questo bisogno/difficoltà di trovare un posto nel mondo? Perché la scelta di tre personaggi femminili?

In che modo le tre Signorotte incarnano questo bisogno/difficoltà di trovare un posto nel mondo? Perché la scelta di tre personaggi femminili?

È la prima volta che ho scritto un testo pensando da subito a chi lo avrebbe interpretato. Per Posso lasciare il mio spazzolino da te?, Toy Boy [gli altri due spettacoli della stessa Trilogia] e per altri testi sono partito da un'idea, ho cominciato a scrivere e poi ho pensato agli interpreti. Stavolta invece ho dedicato Signorotte a tre amiche e colleghe attrici che stimo tanto e conosco da anni, cucendogli addosso la drammaturgia. Viviana (Ida), Elisabetta (Beta) e Sara (Ada) sono amiche da anni anche nella vita, dunque il tema del ritrovo tra amiche era perfetto per loro. In più sentivo l'esigenza di raccontare il mondo femminile con dietro l'ombra del maschile. Stavo attraversando un periodo di “mal d'amore”, di “disagio amoroso”, appunto, in seguito alla fine di una storia importante. Avevo capito di aver sottovalutato questa relazione, di averla data per scontato. Mi sono dunque ritrovato a gettare su questo testo, inconsciamente, una sorta di espiazione di colpa, finendo a parlare del femminile, sì, ma dal punto di vista di una persona ferita, ovviamente traslandolo in chiave creativa. Così è nata questa tragicommedia, in cui le protagoniste sono donne ma dietro di loro c'è la mano maschile, l'ombra del maschio.

Cosa intendi per “ombra del maschio”?

Intendo “i danni” che l'uomo commette nei confronti della donna. Ho preso tutto il bagaglio emotivo che stavo vivendo in quel momento, trasformando la mia esperienza in una storia il più possibile oggettiva, universale – non credo sia interessante portare in scena le storie personali così come sono.

Come autore, non hai la pretesa di insegnare nulla. Racconti le tue storie e spetterà poi allo spettatore scegliere se identificarsi nei tuoi personaggi, emozionarsi o ridere di loro. Ciononostante, la messa in scena richiede responsabilità.

Quando crei un mondo, una storia e dirigi degli attori, quello che dicono dipende da te, il che è molto adrenalinico, mi diverte. Quando il pubblico assiste a qualcosa che tu hai creato, per me è commovente, è un grandissimo atto d'amore. Al tempo stesso comporta anche una grandissima responsabilità. Mai pensare che il pubblico si beva tutto o che voglia semplicemente staccare il cervello per due ore: il pubblico è fondamentale, per questo pretendo molto dal mio lavoro e da quello dei miei attori. Devi lavorare in maniera onesta, essere sempre rigoroso, attento e professionale anche nelle cose più piccole. La necessità di comunicare è importantissima, non puoi cercare di vendere “fuffa”. In ogni caso sono ancora alla ricerca. Per chi ha visto più di un mio spettacolo, il mio stile è già chiaramente riconoscibile, ma io non so ancora cosa sia in realtà. Diventare troppo padrone della mia creatività forse sarebbe anche noioso. Mi piace invece quando le storie iniziano a prendere il sopravvento, quando i dialoghi prendono vie tutte loro. È una specie di piccolo dono che io devo ascoltare, e non mi devo imporre su quello che devo fare, mi devo lasciar sorprendere.

Qual è secondo te il compito dell'artista oggi? Cos'ha da dire al pubblico?

Io non mi definisco un artista. Sono un attore che scrive delle cose, le mette insieme e cerca di renderle il più possibile comunicative. Posso reputarmi un giovane drammaturgo che dà vita a delle scritture di scena. Non so qual è il compito dell'artista. Sicuramente se qualcuno ha qualcosa da dire è giusto che si esponga. Se non hai nulla da dire, diventa pura vanità, narcisismo, che pure ci può stare, la vanità è interessante come motore. Se hai un'urgenza, una necessità, un impulso, un daimon che ti guida e ti induce a fare delle cose, vai. Ma se non si ha nulla da dire è giusto che ci si raccolga nel silenzio. A me piace anche starmene in silenzio. Quando non avrò più nulla da dire non dirò nulla.

Cosa ne pensi dell'ambiente teatrale romano? Quali difficoltà hai incontrato e quanto bisogna scendere a compromessi per starci dentro?

Cosa ne pensi dell'ambiente teatrale romano? Quali difficoltà hai incontrato e quanto bisogna scendere a compromessi per starci dentro?

Si deve sempre scendere a compromessi, la vita stessa è un compromesso. Questo settore ti mette di fronte a tante possibilità, che puoi scegliere in base alla tua indole. Ci sono attori che puntano alla notorietà, e se hanno questa urgenza va bene, è giusto. Ci sono quelli a cui non importa immischiarsi nella vita mondana dello spettacolo, intrattenendo relazioni e cercando ingaggi lavorativi, ma preferiscono mandare avanti una ricerca individuale, a discapito della stabilità economica o del successo. Io sono a Roma da diversi anni, ho studiato all'Accademia Silvio d'Amico, ho lavorato con Ronconi... ho fatto un certo tipo di teatro abbastanza “alto”, che mi ha dato tanto. Essendo un ragazzo di periferia di Napoli, senza velleità artistiche di un certo livello, mi sono ritrovato invece all'interno di un ambiente istituzionale riconosciuto. Poi la mia natura mi porta a stare anche nei sottoscala, a contatto con l'”artigianato quotidiano”. La comunità romana è molto contaminata e frammentaria: c'è di tutto e devi saperti confrontare con tutto. Sto per dire una frase alla Osho [ride], ma se sai chi sei, cosa vuoi fare e cosa vuoi dare come attore, regista, performer, autore, puoi aiutarti a orientarti all'interno di un panorama molto vasto e variegato. Se sei centrato, radicato, se hai un minimo di “struttura” e sai cosa ti piace fare, cosa puoi dare e che direzione vuoi seguire, se conosci il tuo “richiamo” puoi evitare di perderti, in un mondo in cui puoi facilmente andare a finire dove ti sbattono gli altri in base a quello che cercano in quel momento.

Hai già in serbo qualche nuovo progetto cui dedicarti dopo il debutto di Signorotte?

Ho intenzione di programmare altre date per i tre spettacoli di Disalogy, sia come trilogia completa che singolarmente. Continuerò a collaborare con la Scuola del Teatro dell'Orologio, in veste di docente di improvvisazione e scrittura creativa e dirigo anche un corso serale di recitazione presso il teatro Agorà e sto lavorando al saggio finale. Con la compagnia Bluteatro, composta dai miei amici della d'Amico, ci occuperemodurante l'estate del corso propedeutico ai provini delle Accademie. Come attore, quest'anno ho partecipato a diversi spettacoli – Il Colore del Sole, tratto dall'opera di Andrea Camilleri e diretto da Cristian Taraborrelli, e Fram(m)enti, frutto di un progetto su Kurtág per l'opera kafka-fragmente, diretto anche questo da Taraborrelli – che mi piacerebbe riportare in scena. Cercherò poi di dedicarmi a nuove scritture, a nuove storie.

Sara Marrone, 08/05/2019

Signorotte: ombre rosa nella tragicommedia di Massimo Odierna

Tre donne, tre esistenze, un funerale che è detonatore per l’eco torrenziale di memorie sopite, di tempi lontani.

E’ nell’ambigua alternanza fra passato e presente che si sviluppa “Signorotte”, pièce in scena fra il 2 e il 5 Maggio allo Spazio 18b di Roma che, dopo “Toy Boy” e “Posso lasciare il mio spazzolino da te”, si afferma come capitolo conclusivo di Disalogy - La trilogia del disagio, di Massimo Odierna.

Partendo dal presupposto di non fornire risposte ma di stimolare domande, la tragicommedia fa della contraddizione uno stimolo di riflessione che, nell’altisonanza di caratteri e voci si propone di dar forma alle nevrosi, ai malesseri che, trasversali, accompagnano l’umana visione del mondo.

Nel flusso d’un’ironia amara, ci predisponiamo all’ascolto di storie divergenti eppure capaci di confluire nella medesima urgenza di ripercorrere le proprie zone d’ombra: se Ida (Viviana Altieri) si aggrappa ad una mistica ricerca spirituale per elaborare il proprio lutto, ritroviamo in Beta (Elisabetta Mandalari) l’inevitabile pragmatismo della vita di periferia, in Ada (Sara Putignano) l’imperitura ricerca di un’arte che possa rappresentarla.

Dal disagio alla malinconia, dalla malinconia al cinismo, all’esasperazione del sentire; nel confluire di ricordi frammentari va lentamente a costituirsi un affresco compatto che incorpora in se il paradosso, la fobia, il grottesco.

Laddove le tre amiche si confrontano con l’irriducibile necessità di trovare un posto nel mondo, la tragicommedia si appresta ad essere luogo dove la realtà, sebbene in maniera alterata, possa rispecchiarsi attraverso contaminazioni, reazioni inattese, cose fuori posto.

Nella scelta di una drammaturgia scarna, sviluppata nella povertà di mezzi e nella mirata scelta di spazi alternativi, si vanno a creare le premesse per un contrasto forse ancora più esacerbato e spiazzante capace di restituire i micro-drammi alla base della paralisi connaturata a questo tempo.

Giorgia Leuratti

Elisa Rocca racconta il suo teatro, alchimia di una creazione condivisa

Il prossimo anno Il deserto dei Tartari compirà ottant’anni. Perché metterne in scena un adattamento dopo tanti anni dalla pubblicazione?

Il progetto nasce dal desiderio mio e di Massimo Beato di lavorare insieme ad uno spettacolo. Lui aveva in mente di rielaborare Il Deserto dei Tartari e così ne abbiamo discusso. A Massimo piace utilizzare del materiale che sia copioso e permetta quindi di muoversi all’interno del testo, adattandolo e plasmandolo secondo le proprie necessità. Il nostro spettacolo rappresenta una traccia precisa, che abbiamo individuato all’interno del romanzo.

Cosa l’ha colpita maggiormente dell’opera di Buzzati?

Mi sono immediatamente identificata con Drogo. Leggendo il romanzo ci poniamo una domanda: cosa deve fare un individuo della sua vita? È la stessa questione che affronta uno dei miei maestri, parlando di Sartre, che è un altro punto di riferimento fondamentale nel mio percorso. Tadashi Suzuki parla della “battaglia degli sconfitti”, cioè di tutte quelle persone che nella vita cercano qualcosa non rivolgendosi all’esterno di se stesse, ma cercando di affermarsi in un ruolo diverso rispetto a quello in cui le ha incanalate la società.

Anche Drogo è uno sconfitto?

Gli sconfitti vogliono diventare qualcosa di più rispetto a quello che sono. Ammettono di essere liberi e se ne assumono la responsabilità, pur sapendo che ciò comporta spesso la sconfitta, cioè perdere la sfida con se stessi. Drogo, invece, ha difficoltà ad accettare questa condizione, pur incarnandone pienamente lo spirito. Quando Massimo mi ha proposto una rilettura del romanzo, ho pensato che fosse interessante metterne in luce l’attualità.

Rispetto all’adattamento drammaturgico del testo, ha collaborato alla stesura con Massimo, che è anche uno degli interpreti?

Il testo l’ha scritto lui, ma abbiamo concordato insieme la linea con cui attraversarlo, perché ci serviva per il lavoro che avevamo in mente di fare insieme. Io mi sono concentrata sulla scrittura visuale. Il mio obiettivo, di fronte ad un testo drammaturgico, è quello di renderlo leggibile, utilizzando una grammatica visiva che sia comprensibile per il pubblico.

Come si relaziona con il testo nel suo rapporto tra forma scritta e visuale?

La relazione tra regia e drammaturgia per me è dialettica, vanno nella stessa direzione. Io, Massimo e Jacopo Bezzi ci siamo conosciuti in Accademia e per parecchio tempo abbiamo fatto regia in tre. Ognuno ha un suo settore specifico: Jacopo è un genio della spazializzazione, a me piace molto lavorare sull’attore, mentre a Massimo interessa lo studio sui testi. Insomma, operiamo in una condizione di confronto costante.

In questo senso, lo Spazio 18b rappresenta bene l’idea di collaborazione?

Sì, lo spazio che ci siamo ricavati rappresenta un luogo in cui ci proteggiamo a vicenda, ma dove al tempo stesso ci permettiamo anche di crescere. Manteniamo la nostra indipendenza, lavorando in sinergia. È fondamentale, perché per far fiorire il mondo interiore sulla scena, bisogna operare in un contesto non competitivo, basato sulla fiducia. Se c’è giudizio, o pregiudizio, non può nascere nulla di buono.

È un modello democratico di creazione artistica

Non può esserci un ambito che conta di più, come avviene in un’organizzazione gerarchica. Lo stesso vale nel rapporto tra attore e regista, che devono scoprire insieme cosa sia giusto fare per raccontare la loro storia. Io lavoro con l’attore in modo tale da stimolare la sua fantasia e poterla integrare alla mia visione d’insieme. Diversamente, si impedisce alle persone di assumersi la responsabilità del processo creativo. Quando invece dimostri loro che sono responsabili quanto te del prodotto che va in scena, allora le stimoli davvero a concentrarsi su centro, energia, pulizia e chiarezza.

Parlando di metodo, lei ha condotto i suoi studi in due direzioni, approfondendo l’improvvisazione e il lavoro dell’attore sul corpo. Ha utilizzato questi strumenti nella realizzazione dello spettacolo?

Solitamente, parto sempre dal corpo e dall’immaginario, ma in questo caso abbiamo cominciato facendo delle letture a tavolino, soprattutto per dare a Massimo l’opportunità di spiegare agli altri le scelte compiute nel testo. Volevamo dare agli attori la chiave per entrare nel mondo che avevamo creato. Se si lavora su un brano già noto, quest’introduzione non è necessaria, ma quando si realizza qualcosa di nuovo è un passaggio che non si può saltare. In generale, cerco di stimolare la creatività dell’attore chiedendogli di tradurre sulla scena il tema che ho scelto all’interno del testo.

Gli studi condotti all’estero l’hanno portata in questa direzione?

La mia vita è cambiata dopo l’incontro con la SITI Company di New York. Lì si lavora alla preparazione dello spettacolo secondo un duplice approccio. Ci si concentra tantissimo sul training fisico basato sugli studi di Suzuki e sul linguaggio teatrale, affrontato secondo la ricerca semiotica di Anne Bogart, che lavora con i viewpoints. È un metodo sconosciuto in Italia, sebbene in Europa e nel resto del mondo sia ormai affermato da anni. I viewpoints rappresentano uno strumento per osservare il percorso creativo attraverso differenti lenti. In altre parole, permettono di amplificare la percezione del proprio lavoro e di dargli una direzione.

Queste scoperte sono state fondamentali per la sua formazione?

Sì, assolutamente. Dopo essere stata a New York, sono partita per il Giappone, per incontrare Tadashi. Mi ha spiegato che questo tipo di training fisico non è strettamente giapponese, anche se assorbe elementi dal kabuki. È un esercizio che serve all’attore per lavorare su tre elementi essenziali per realizzare un’opera di qualità. Alla base vi è la disciplina del controllo, che agisce sul respiro, sull’energia e sul proprio centro. Questi sono i tre cardini del linguaggio universale. Ogni uomo è in grado di leggerli ed interpretarli, poiché ci servono in quanto animali per riconoscerci.

È in questo senso che intende la relazione tra linguaggio culturale universale e specifico?

Sì, esatto. Con il linguaggio base si può affrontare qualsiasi discorso, ma solo rapportandosi alla propria cultura. Se si scimmiotta un’altra cultura, la comunicazione fallisce. Bisogna essere profondamente innestato nelle proprie radici. Gli attori devono padroneggiare questi tre elementi, traducendoli in un linguaggio verbale e visuale al tempo stesso, nel quale il pubblico possa riconoscersi.

Lo spettatore quindi è al centro della rappresentazione?

È un lavoro totalmente al servizio dello spettatore. Si condivide insieme a lui la lezione offerta dallo spettacolo, in uno spazio teatrale fondato sul rispetto. Dagli insegnamenti della SITI e di Suzuki ho ricevuto delle lezioni di grande umiltà. Lo spettatore dedica una parte del suo tempo per venire a teatro e io cerco di elevare la nostra relazione attraverso il contenuto che propongo. È in quest’ottica che ci stiamo impegnando: vogliamo comunicare qualcosa.

È un’idea di teatro comprensibile da tutti, non solo dagli addetti ai lavori

Coloro che amano il teatro sono prima di tutto spettatori professionisti. Io ho iniziato ad andare a teatro a dieci anni, grazie ai miei genitori che mi hanno portata a vedere moltissimi spettacoli interessanti, tra cui alcuni eventi che non si sarebbero riprodotti. Negli anni, più o meno volontariamente, sono così diventata una spettatrice, o forse sarebbe meglio dire una lettrice, professionista. Leggo e voglio determinate cose quando leggo, la stessa cosa avviene quando guardo. Questa rieducazione del pubblico ad essere critico è un aspetto fondamentale: ha ragione ad abbandonarsi, ma non deve accettare uno spettacolo di bassa qualità, che troppe volte gli viene offerto.

Date le sue dimensioni, lo Spazio 18b è una realtà privilegiata

Come dice Anne Bogart, le piccole grandi rivoluzioni possono partire anche da una piccola stanza. Di fatto, Tadashi Suzuki ha cominciato in un teatro minuscolo, muovendo poi in un villaggio sperduto del Giappone, a Toga-Mura, dove tuttora vive e lavora. Nella frenesia della vita, gli attori non riescono ad essere realmente connessi con se stessi. Quello che invece lui invita a fare è lasciarsi alle spalle le preoccupazioni legate alla vita quotidiana. La gestione del tempo è scandita nella comunità del teatro, in cui tutti cooperano alla risoluzione degli aspetti legati al sostentamento. Questo li occupa in minima parte, per il resto si dedicano al lavoro. Provano per mesi spettacoli che poi vanno in scena sei volte. È un modo per creare un tempo altro.

Anche a teatro, luogo del “qui e ora” per eccellenza, il tempo pare fermarsi. Lo spettacolo in questo senso offre molti spunti per lavorare sull’elemento temporale

Al teatro è intimamente legata una specifica ritualità, dovuta alla necessità di essere presenti all’evento nel suo divenire. In quel momento, si è obbligati a mettere in pausa tutti gli strumenti tecnologici che portano a frammentare il pensiero. E poi si assiste ad una manipolazione di spazio e tempo. Nello spettacolo, è presente il tema della circolarità del tempo per la quale non esiste rimedio. L’uomo è condannato a combattere le stesse battaglie, non si può mai dare per scontato di aver vinto, perché le sfide del passato possono ripresentarsi. I Tartari potrebbero spuntare da un momento all’altro, specialmente se si tratta delle debolezze della nostra mente.

Anche la storia di Drogo sembra procedere secondo un ritmo circolare dettato dalla monotonia

La sua vicenda si svolge lungo un arco di trent’anni. In scena abbiamo accettato la sfida di raccontare il passare del tempo, lasciando dei segnali che dovrebbero aiutare il pubblico a coglierne i passaggi. Nel romanzo c’è il senso del “sempre uguale” ed è su questa ripetizione che cerchiamo di instillare nelle persone l’idea di un tempo che passa eppure sembra non farlo. In realtà gli anni si susseguono, ma si resta incagliati sempre nello stesso punto.

Del libro è stata realizzata una trasposizione cinematografica per la regia di Valerio Zurlini. Il cinema influenza il suo lavoro?

Linguaggio teatrale e cinematografico per certi aspetti si assomigliano. Anche a teatro realizziamo delle inquadrature, ma rispetto al cinema, in cui la scelta del punto di vista è condizionata, a teatro non si può obbligare lo spettatore ad assumere uno sguardo specifico. Possiamo solo guidare la visione dove vorremmo. In ogni caso, lo studio della composizione è un aspetto molto interessante che mi influenza, sia per quanto concerne il cinema che la pittura.

Il protagonista de La fortezza fa un bilancio della propria vita. A pochi giorni dal debutto, qual è la sua valutazione sul lavoro svolto?

Abbiamo lavorato molto e per questo la fatica si sente, ma siamo soddisfatti dei risultati. Questo è quello che conta. Siamo riusciti a creare il giusto clima per collaborare insieme ed è stato fondamentale. Lo spettacolo rappresenta il primo capitolo di una trilogia, che ha come obiettivo quello di mettere in comunicazione linguaggio registico e drammaturgico.

La fortezza è il primo capitolo della Trilogia degli sconfitti: collaborerà anche alla realizzazione degli altri spettacoli?

Sì, è un progetto incentrato sulla lettura di alcune istanze minoritarie di resistenza, ma ci stiamo ancora lavorando. È un work in progress anche rispetto alle modalità e ai testi drammaturgici. Abbiamo gettato il seme, ora ci impegneremo affinché l’idea possa fiorire.

A parte la Trilogia degli sconfitti, c’è uno spettacolo nel cassetto?

Sì, ce n’è uno a cui tengo davvero, però sento di dover crescere e maturare ancora prima di poterlo realizzare. È un progetto per me molto importante e per questo voglio esserne all’altezza. A settembre poi ci saranno le olimpiadi del teatro a Toga-Mura, io spero assolutamente di andare. È uno dei sogni nel cassetto, un’esperienza pazzesca.

19/03/2019 Valeria De Bacco

“D’Annunzio mondano”, un viaggio a ritroso tra i salotti dorati della Roma umbertina

ROMA - Eccentrico e raffinato, amante dei piaceri e della modernità, figura geniale per le sue doti poetiche e letterarie ma allo stesso tempo detestabile per gli atteggiamenti kitsch e spesso sopra le righe: Gabriele D’Annunzio è ancora oggi un personaggio che non lascia indifferenti e che suscita, nel bene e nel male, un costante interesse rivolto sia alla sua brillante produzione artistica sia alla sua intrigante vita privata. Non sorprende dunque che la Compagnia dei Masnadieri abbia voluto rendergli omaggio con lo spettacolo D’Annunzio mondano, scritto da Maricla Boggio e con la regia di Jacopo Bezzi, in scena allo Spazio 18b dal 5 al 17 febbraio.

Nella Roma umbertina degli anni Ottanta dell’Ottocento, tra i salotti della borghesia rampante e dell’aristocrazia in declino si aggira un giovane ma già spregiudicato D’Annunzio – interpretato con elegante portamento da Massimo Roberto Beato –, sempre pronto a divenire testimone, complice o persino protagonista di qualche tresca amorosa. In un contesto decadente e votato al più sfrenato edonismo, il futuro Vate si pone come efficace anello di congiunzione tra le tante storie che si intrecciano e si susseguono l’una con l’altra e che finiscono per comporre un variegato, spassoso e a tratti nostalgico tableau vivant di un’epoca eclettica e segnata da forti mutamenti sociali e culturali. Ispirandosi alle cronache romane riportate da D’Annunzio sulle colonne del giornale «La Tribuna» tra il 1884 e il 1888, puntualmente firmate con bizzarri pseudonimi tra cui quello di “Duca Minimo”, Maricla Boggio restituisce con il suo testo un ritratto accurato del protagonista e un quadro autentico di quella dimensione mondana, grottesca e maliziosa, confezionando una vivida galleria di personaggi che, tra amori, equivoci e inganni, riescono a conquistare lo spettatore con le loro avventure sentimentali. Alla bontà della scrittura si affianca la briosa regia di Jacopo Bezzi, che sfodera diverse trovate tanto semplici quanto ricche di inventiva – dall’affascinante apertura dello spettacolo all’ingegnoso intermezzo della gita notturna in carrozza – e che ricorre a una scenografia caratterizzata da pochi ma simbolici elementi chiave – tra cui un classico separé, un tappeto damascato e un grammofono gracchiante che scandisce i vari passaggi narrativi al suono di musiche figlie di un tempo lontano. Un ulteriore valore aggiunto è poi costituito dai bellissimi ed elaborati costumi di scena curati da Silvana Biagini e perfezionati con il supporto attivo di tutto il cast e della direzione artistica dello stesso Bezzi.

Ispirandosi alle cronache romane riportate da D’Annunzio sulle colonne del giornale «La Tribuna» tra il 1884 e il 1888, puntualmente firmate con bizzarri pseudonimi tra cui quello di “Duca Minimo”, Maricla Boggio restituisce con il suo testo un ritratto accurato del protagonista e un quadro autentico di quella dimensione mondana, grottesca e maliziosa, confezionando una vivida galleria di personaggi che, tra amori, equivoci e inganni, riescono a conquistare lo spettatore con le loro avventure sentimentali. Alla bontà della scrittura si affianca la briosa regia di Jacopo Bezzi, che sfodera diverse trovate tanto semplici quanto ricche di inventiva – dall’affascinante apertura dello spettacolo all’ingegnoso intermezzo della gita notturna in carrozza – e che ricorre a una scenografia caratterizzata da pochi ma simbolici elementi chiave – tra cui un classico separé, un tappeto damascato e un grammofono gracchiante che scandisce i vari passaggi narrativi al suono di musiche figlie di un tempo lontano. Un ulteriore valore aggiunto è poi costituito dai bellissimi ed elaborati costumi di scena curati da Silvana Biagini e perfezionati con il supporto attivo di tutto il cast e della direzione artistica dello stesso Bezzi. Infine, a proposito del cast, risulta doveroso citare il fondamentale contributo alla buona riuscita dell’opera dato dai quattro attori a cui si unisce, nella seconda metà dello spettacolo, un quinto inatteso e gustoso personaggio per una breve ma a suo modo memorabile comparsata. Massimo Roberto Beato porta in scena un D’Annunzio compiaciuto, magnetico e appassionato; ma non da meno sono le figure interpretate da Elisa Rocca, Alberto Melone e Sofia Chiappini, quest’ultima particolarmente abile nel muoversi con disinvoltura dal ruolo di seducente Venere a quello di ingenua e non troppo sveglia fanciulla della vecchia aristocrazia romana.

Infine, a proposito del cast, risulta doveroso citare il fondamentale contributo alla buona riuscita dell’opera dato dai quattro attori a cui si unisce, nella seconda metà dello spettacolo, un quinto inatteso e gustoso personaggio per una breve ma a suo modo memorabile comparsata. Massimo Roberto Beato porta in scena un D’Annunzio compiaciuto, magnetico e appassionato; ma non da meno sono le figure interpretate da Elisa Rocca, Alberto Melone e Sofia Chiappini, quest’ultima particolarmente abile nel muoversi con disinvoltura dal ruolo di seducente Venere a quello di ingenua e non troppo sveglia fanciulla della vecchia aristocrazia romana.

Opera caleidoscopica, divertente e sorprendente, D’Annunzio mondano ha il merito di saper condurre lo spettatore con il giusto tocco di ironia in una realtà decadente fatta di passioni, tradimenti, pizzi e damaschi, gettando però al contempo un acuto sguardo sul nostro presente in cui, a ben vedere, sopravvivono gli stessi vizi e le medesime ipocrisie.

Francesco Biselli 13/02/2019

(Foto di scena: Luca Tizzano)

Il peso della memoria al tempo di Stalin: “La cena” di Giovanni Greco, un omaggio a Osip Mandel’štam e a sua moglie Nadežda

ROMA - Non c’è probabilmente pena più amara per un artista che cadere nell’oblio insieme alle sue opere ed essere così dimenticato dai posteri. A questo triste destino ha rischiato di andare incontro Osip Mandel’štam, oggi considerato niente meno che il maggiore poeta russo di tutto il Novecento ma ferocemente osteggiato e perseguitato nel corso degli anni Trenta durante le Grandi purghe di Stalin fino a trovare la morte in un gulag alla fine del 1938. La sua produzione letteraria sarebbe dovuta sparire insieme a lui ma la fedele moglie Nadežda ne imparò a memoria i versi e li custodì in segreto per più di vent’anni, prima di poter avviare il processo di riabilitazione del marito e del suo lavoro. Questa straordinaria storia di amore, morte, sacrificio, resistenza e riscatto è al centro dello spettacolo La cena, scritto e interpretato da Giovanni Greco, diretto da Massimo Roberto Beato e portato in scena dalla Compagnia dei Masnadieri dal 24 al 27 gennaio allo Spazio 18b.

Nel doppio ruolo di Nadežda e di Osip – la cui presenza in scena è espressa unicamente da una voce fuori campo – Giovanni Greco mette in piedi uno spettacolo di indiscusso fascino, evoca efficaci suggestioni e conduce il pubblico in un viaggio a ritroso che rende omaggio sia al poeta e alla bellezza intrinseca dei suoi componimenti sia alla moglie, la cui sfaccettata figura genera un interesse particolare per il compito svolto come prezioso tramite tra passato, presente e futuro e per il suo ammirevole spirito di abnegazione, frutto di un legame sentimentale con il marito così radicato da manifestare, a tratti, un carattere quasi ossessivo. Lo spiccato umanesimo di fondo incarnato da Nadežda, per quanto edificato su una vicenda carica di malinconia, assume il ruolo di perfetto contraltare alla fredda e spietata persecuzione del regime – orchestrata da colui che di volta in volta è definito con sarcastico disprezzo come «il montanaro del Cremlino» e «l’istanza suprema» –, esplicitando dunque al meglio l’eterna dialettica tra legge e desiderio che sta alla base di ogni storia.

Giunto proprio a ridosso dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Mandel’štam, La cena è uno spettacolo di grande spessore, tutto da assaporare, che si interroga sulla funzione e sull’importanza della memoria – individuale prima ancora che collettiva – e che può inoltre rappresentare un ottimo punto di partenza per scoprire la poesia di un autore che merita certamente di essere ricordato.

Francesco Biselli 27/01/2019

(Foto di scena: Luca Tizzano)

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…