Humana Vergogna irrompe a Skopje al MOT Festival

SKOPJE – Contraddizioni e Balcani. Separazioni. Chiusure. Skopje si trova nel mezzo al quadrilatero formato da Pristina, in Kosovo, Sofia, in Bulgaria, Salonicco, in Grecia, Tirana, in Albania. Dove ti volti sono frontiere, confini, passaporti e visti e timbri. Siamo in Macedonia del Nord. La bandiera è un sole giallo su sfondo rosso, un Sol dell'Avvenire che ricorda quella giapponese. Il terremoto del '63 aveva raso al suolo la vecchia Skopje e la ricostruzione (costata 600 milioni di euro) ha creato una creatura ibrida e multiforme per appassionati architetti o per fotografi dai tanti spunti. Un accatastamento, un affastellamento, una somma continua di misure e strutture. Se appena usciti dal centro i marciapiedi sono divelti, le case distrutte ed occupate, famiglie dormono sotto i ponti, molti cercano cibo dentro ai cassonetti e ci sono cani randagi in quantità industriale, il centro è una scintillante Las Vegas dove edifici in onore a Madre Teresa di Calcutta (c'è anche la sua casa) si spintonano con gigantesche colonne neoclassiche e templi, banche dalle vetrate riflettenti e statue comuniste con figli che partono alla guerra e bandiere che sventolano, casinò per turisti e l'Old Stone Bridge, anch'esso ricostruito, della metà del '400. Costruzioni indiscriminate senza un preciso disegno complessivo. Nel fiume, basso e melmoso, pescano ancora ma quello che maggiormente salta agli occhi e che spunta grossolano e invadente sono i galeoni immensi, addirittura tre, che sembrano usciti dai Pirati dei Caraibi, dove al loro interno spumeggiano ristoranti vip e hotel top.  E poi fontane (dentro le quali non annegano nemmeno uno spicciolo: il benessere si vede anche da queste cose) e giochi d'acqua si inseguono con i marmi bianchi, i lampioni e il gusto per le statue ha un po' preso la mano: guerrieri, leoni, spade, cavalli in un incrocio kitsch e mastodontico del quale non se ne capisce bene il senso. Stucchi e santi mentre sotto vendono pannocchie, cantieri aperti e cumuli di macerie, teatri (qui convivono quello macedone, quello albanese e quello turco) e l'Opera con una predilezione per il cemento. Tutto è sovradimensionato rispetto alla popolazione. Addirittura si erge un Arco di Trionfo e la copia del toro di Wall Street. Eros Ramazzotti sarà qui in concerto il 30 settembre. Tanti turisti giapponesi, i tour operator stanno lavorando bene. Donne completamente velate in nero con la sola fessura degli occhi ad immaginare il mondo e auto truccate che sgommano sui viali, gli autobus cittadini a due piani rossi come quelli londinesi, i lucchetti attaccati sui ponti (simili a quelli di Lubiana) ricordano amori certamente già finiti. Se alzi lo sguardo da una parte una croce, che la notte si illumina, a proteggerci (quasi, senza voler essere blasfemi, un Cristo del Corcovado) mentre dall'altra ciminiere che sbuffano e sputano senza sosta. Appena si lascia il centro a misura di turista, ci accolgono giardini incolti e una generalizzata incuria, aria di disfacimento, di perdita, di caduta, di arrugginito, di lasciato a se stesso: Skopje “è 'na carta sporca e nisciuno se ne 'mporta e ognuno aspetta 'a ciorta”. I macedoni la definiscono “barocca” ma forse non conoscono bene il significato della parola. Cenci e cianfrusaglie, scartoffie e scatole, desolazione, aria di dismissione lontano dalle palme in stile Cannes piantate sul lungo fiume. E poi moschee e minareti e la grande fortezza fanno da spartiacque con la parte più colorata e viva della città, sicuramente più autentica: l'Old Bazaar, città dentro la città, fatto di stradine in pietra, di venditori di limonate e banchi dove vendono paprika e burek, pasta sfoglia con verdure e carne.

E poi fontane (dentro le quali non annegano nemmeno uno spicciolo: il benessere si vede anche da queste cose) e giochi d'acqua si inseguono con i marmi bianchi, i lampioni e il gusto per le statue ha un po' preso la mano: guerrieri, leoni, spade, cavalli in un incrocio kitsch e mastodontico del quale non se ne capisce bene il senso. Stucchi e santi mentre sotto vendono pannocchie, cantieri aperti e cumuli di macerie, teatri (qui convivono quello macedone, quello albanese e quello turco) e l'Opera con una predilezione per il cemento. Tutto è sovradimensionato rispetto alla popolazione. Addirittura si erge un Arco di Trionfo e la copia del toro di Wall Street. Eros Ramazzotti sarà qui in concerto il 30 settembre. Tanti turisti giapponesi, i tour operator stanno lavorando bene. Donne completamente velate in nero con la sola fessura degli occhi ad immaginare il mondo e auto truccate che sgommano sui viali, gli autobus cittadini a due piani rossi come quelli londinesi, i lucchetti attaccati sui ponti (simili a quelli di Lubiana) ricordano amori certamente già finiti. Se alzi lo sguardo da una parte una croce, che la notte si illumina, a proteggerci (quasi, senza voler essere blasfemi, un Cristo del Corcovado) mentre dall'altra ciminiere che sbuffano e sputano senza sosta. Appena si lascia il centro a misura di turista, ci accolgono giardini incolti e una generalizzata incuria, aria di disfacimento, di perdita, di caduta, di arrugginito, di lasciato a se stesso: Skopje “è 'na carta sporca e nisciuno se ne 'mporta e ognuno aspetta 'a ciorta”. I macedoni la definiscono “barocca” ma forse non conoscono bene il significato della parola. Cenci e cianfrusaglie, scartoffie e scatole, desolazione, aria di dismissione lontano dalle palme in stile Cannes piantate sul lungo fiume. E poi moschee e minareti e la grande fortezza fanno da spartiacque con la parte più colorata e viva della città, sicuramente più autentica: l'Old Bazaar, città dentro la città, fatto di stradine in pietra, di venditori di limonate e banchi dove vendono paprika e burek, pasta sfoglia con verdure e carne.

Ed eccoci al  Mot Festival, alla sua quarantaquattresima edizione, oggi diretto da Ruse Arsov, che si svolge principalmente nel centro culturale MKC e che in queste quattro decadi ha ospitato da Grotowski a Barba, Ostermeier, Korsunovas e Jan Fabre. Altri festival macedoni sono quelli di Bitola, shakespeariano, Ohrid, Prilep ma ce ne sono una ventina sparsi. Lo stipendio medio di un attore sotto contratto con un teatro nazionale si aggira, al cambio, sui 400 euro. Il Mot (budget 100.000 euro) si inserisce in quella lista di grandi festival balcanici che va dal Mladi Levi di Lubiana passando per il Mess di Sarajevo, fino al Bitef di Belgrado. Una grande produzione l'anno, quest'anno dedicata allo sloveno Tomi Janezic, la maratona di 10 ore “No title yet”. C'è anche un attore italiano, per ora primo ed unico, ad essersi diplomato in queste zone: Luca Cortina. Per quanto riguarda i gruppi italiani, sono passati a queste latitudini, il Teatro dei Pupi di Palermo e i Koreja di Lecce, i Motus di Rimini ed Eugenio Allegri e in quest'ultima edizione (13-21 settembre) i ReteTeatro41 con la produzione “Humana Vergogna” che ha debuttato a Matera a marzo, ecco la recensione: https://www.recensito.net/teatro/humana-vergogna-matera-capitale-gribaudi.html

Mot Festival, alla sua quarantaquattresima edizione, oggi diretto da Ruse Arsov, che si svolge principalmente nel centro culturale MKC e che in queste quattro decadi ha ospitato da Grotowski a Barba, Ostermeier, Korsunovas e Jan Fabre. Altri festival macedoni sono quelli di Bitola, shakespeariano, Ohrid, Prilep ma ce ne sono una ventina sparsi. Lo stipendio medio di un attore sotto contratto con un teatro nazionale si aggira, al cambio, sui 400 euro. Il Mot (budget 100.000 euro) si inserisce in quella lista di grandi festival balcanici che va dal Mladi Levi di Lubiana passando per il Mess di Sarajevo, fino al Bitef di Belgrado. Una grande produzione l'anno, quest'anno dedicata allo sloveno Tomi Janezic, la maratona di 10 ore “No title yet”. C'è anche un attore italiano, per ora primo ed unico, ad essersi diplomato in queste zone: Luca Cortina. Per quanto riguarda i gruppi italiani, sono passati a queste latitudini, il Teatro dei Pupi di Palermo e i Koreja di Lecce, i Motus di Rimini ed Eugenio Allegri e in quest'ultima edizione (13-21 settembre) i ReteTeatro41 con la produzione “Humana Vergogna” che ha debuttato a Matera a marzo, ecco la recensione: https://www.recensito.net/teatro/humana-vergogna-matera-capitale-gribaudi.html

Altri due spettacoli hanno attirato le nostre attenzioni, un “Tre sorelle” (regista Vasil Hristov, Teatro Turco di Skopje) a dir poco catartico e pungente, acido e grezzo, che tra pianti disperati, dolorosi scontri e abbracci tragici ci ha straziato, aprendoci dentro. Una trasposizione contemporanea cechoviana che ha lasciato inalterate le universalità contenute nel sottotesto, la disgregazione familiare come l'attaccamento, il sangue e la colla del nucleo primigenio, la difficoltà di lasciare il nido come l'estrema complessità nel tornarvi, le divisioni, le differenze, le impossibili  conciliazioni, il tempo che passa e tutti ferisce, allontana. In turco con i sottotitoli in macedone ma è riuscito lo stesso a colpire con una strana carica emotiva poderosa che arrivava sottopelle tra i microfoni sul boccascena dove amplificare la portata delle proprie frustrazioni, questo Padre che sul suo trono, stanco e rassegnato, vede i suoi eredi lacerarsi, un batterista che pestava duro e scandiva i bassi di queste vite frantumate, il plexiglas obliquo che avvolgeva cassa e rullante e che rifletteva, sporcandone i contorni e rendendoli opacizzati, dei protagonisti sempre in scena tra le sedie sul fondale o l'essere protagonisti. Quasi un concerto con le musiche calde, da Bob Dylan a Nick Cave a creare una patina epica che ha sovrastato e permeato ogni gesto, corposo, pieno, decisivo, infinito. Molto urlato, molto sudato, molto sentito, molto. Eterno. Disarmante.

conciliazioni, il tempo che passa e tutti ferisce, allontana. In turco con i sottotitoli in macedone ma è riuscito lo stesso a colpire con una strana carica emotiva poderosa che arrivava sottopelle tra i microfoni sul boccascena dove amplificare la portata delle proprie frustrazioni, questo Padre che sul suo trono, stanco e rassegnato, vede i suoi eredi lacerarsi, un batterista che pestava duro e scandiva i bassi di queste vite frantumate, il plexiglas obliquo che avvolgeva cassa e rullante e che rifletteva, sporcandone i contorni e rendendoli opacizzati, dei protagonisti sempre in scena tra le sedie sul fondale o l'essere protagonisti. Quasi un concerto con le musiche calde, da Bob Dylan a Nick Cave a creare una patina epica che ha sovrastato e permeato ogni gesto, corposo, pieno, decisivo, infinito. Molto urlato, molto sudato, molto sentito, molto. Eterno. Disarmante.

Inoltre il curioso “Moonlight” (compagnia Lokomotiva, Skopje) dove, all'interno del Kino, il vecchio cinema della città, ci accolgono i due danzatori-performer completamente nudi. I due ragazzi omaggiano Marina Abramovich schierandosi molto vicini costruendo una nuova porta, dopo l'ingresso, di carne umana, dovendo il pubblico scrusciarvisi contro per poter accedere alla sala. Ci regalano frutta e dolcetti in perfetto stile panem et circenses: mele, uva, banana, lecca lecca, tutto ha un richiamo vagamente erotico. E' una performance estremamente fisica dove aggiungono movimenti a movimenti in serie precise. Sembrano atleti delle Olimpiadi greche classiche (gareggiavano nudi) ballando senza toccarsi, adesso con le proprie ombre, ora come carillon. Sembrano pugili sudati alla fine di ogni round ed i loro gesti e saltelli concentrici e insistiti creano una trance sensoriale e un mantra che in loop regala misticismo. E, continuando sul filone atletico, sembra che diano di scherma o di boxe, che tirino con l'arco o che giochino a tennis. Senza esclusione di colpi né di corpi. Nella prima parte muovono  le gambe, nella seconda invece i piedi sono fissi e immobili mentre nella terza, finalmente, la danza si fa a due divenendo un tango silenzioso e muto e, adesso senza musiche, si sentono soltanto il rumore delle assi che scricchiolano come dei due cuori in sussulto in questo liscio atono, in questo valzer sfiatato. Ipnotizzanti.

le gambe, nella seconda invece i piedi sono fissi e immobili mentre nella terza, finalmente, la danza si fa a due divenendo un tango silenzioso e muto e, adesso senza musiche, si sentono soltanto il rumore delle assi che scricchiolano come dei due cuori in sussulto in questo liscio atono, in questo valzer sfiatato. Ipnotizzanti.

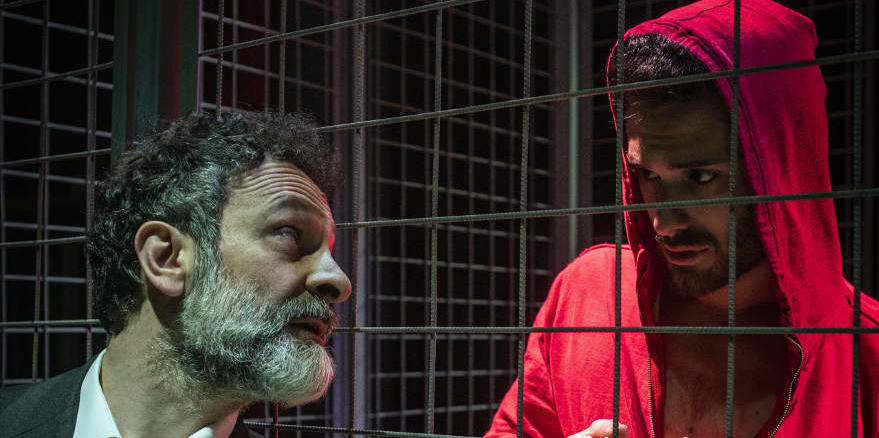

E' proprio vero che il luogo dove viene portato uno spettacolo, soprattutto per le performance interattive, è come un abito che cambia connotati a seconda del contesto. E' quello che (mi) è successo durante la visione di “Humana Vergogna”, creato da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti per Matera Capitale della Cultura Europea (progetto coordinato Franco Ungaro) e adesso portata a Skopje dove aveva avuto tre settimane di gestazione nel dicembre scorso. Il rapporto con il pubblico è fondamentale nel cercare di analizzare, anche giocando, i retroscena del senso di colpa, i perché reconditi che cambiano a seconda del luogo nel quale siamo cresciuti. La colpa, e la conseguente vergogna, sono culturali e sono sedimentati nei dna dei popoli, stratificati in gesti, comportamenti dati per scontati. La platea, molto corposa, è risultata più fredda, più titubante e “impaurita”: si parlava di qualcosa che li poteva toccare da vicino, c'era da sporcarsi le mani, bisognava riflettere non sull'oggetto teatro ma era il teatro che parlava al loro vissuto, al loro interno, al loro essere profondo. Parlare, ad esempio, di “Nazione” nei Balcani sfugge sempre, è un concetto ora labile, adesso forte e saldo, impermeabile, che genera anche contrasti, mai sopiti, e chiusure. Cinque performer: una macedone, una giapponese, tre italiani, quattro donne e un uomo, in calzini, mutande e pellicce. Vergogna qui si scrive CPAM. Corpi non perfetti e la loro accettazione, ognuno con la propria corona che può essere di spine come da Re o Regina, ossimoro della loro sconfitta.

Ogni spettatore ha ricevuto all'entrata un foglio bianco sul quale scrivere la propria più intima vergogna: alla fine, come riscatto catartico e liberazione, verranno lanciati come biglie scagliate, ognuno contro il proprio passato, sul palco. Sono raccolte e impilate: si spera in una pubblicazione. In territori martoriati come quelli balcanici ogni senso è amplificato. “Posso piangere?” ci chiedono, e qui ne hanno avuti motivi per farlo e forse, proprio per questo, adesso è più complicato farlo oppure mostrarlo quel dolore sotterraneo e soffuso. La ricerca di consensi e false amicizie passa inevitabilmente anche dai social network: ci sentiamo più amati e desiderati a seconda se i like, i pollicioni verso l'alto sono in grande quantità. Ma questa è una droga che non ha né dà soddisfazione; ogni volta servono più like, e la posta si alza sull'inventiva e sull'estremo a cui tendere, per sopperire e colmare vuoti reali d'affetto, di vicinanza, di sensibilità. Chi siamo ormai passa soprattutto, purtroppo, da come gli altri ci vedono, ci sentono, ci percepiscono. La parte del “Touch me” mette in contatto la platea con i propri vicini ed anche questo piccolo gesto eucaristico da rito cristiano diventa motivo scardinante delle loro piccole fortezze. “My memory” è sempre lo step che più tocca nel profondo, che riesce come un amo sul fondo a grattare via il fango, a farci sentire tutti un po' meno sbagliati, errati e imperfetti ma non per questo punibili. Le autobiografie dei performer (non è importante né ci è dato sapere se realmente sono le loro, ma non è assolutamente vincolante e fondamentale, il teatro è il terreno della finzione e del verosimile) aprono spazi di rappresentatività, di interconnessione profonda, tutti  ci siamo sentiti un pezzetto di quello che ci stavano raccontando. In quel momento è come se fosse scesa quella carezza che non ti hanno dato, la pacca sulla spalla mancante al momento opportuno, quell'abbraccio che ancora è pressante nella sua assenza che fa vuoto, che dà gelo e fa sentire maledettamente soli. Chi ballava e ce la metteva tutta e la madre invece le trovava tutti i difetti possibili, la prima volta che abbiamo fatto sesso e le cose non sono andate come nei film romantici, chi non aveva abbastanza soldi, chi ha baciato una persona del suo stesso sesso e si è sentita giudicata ed è stata bollata con un “mi fai schifo”. Ed è al grido di battaglia, prima sommesso e che poi cresce, di “questa non è la mia storia, questa è la tua storia”, che il ghiaccio pare sciogliersi. E' la chiamata alle armi dello Zio Sam che parla proprio a te, alla tua piccola esistenza. Uno spettacolo con una patina di leggerezza colorata che porta con sé la rottura di schemi e barriere, un articolato pensiero su chi siamo, e soprattutto su chi non vogliamo più essere. Più che uno spettacolo un esame compresso di sociologia e antropologia, un breve decalogo esposto da questi corpi che esprimono erotismo, una grande carica fisica, animalesca, primitiva, eccitante. Corpi che danno la forza di accettare il proprio, di sentirsi in pace con l'intorno, corpi che ci dicono che non sono gli altri il metro di giudizio della nostra felicità. Via le paure, viva la bellezza dell'empatia.

ci siamo sentiti un pezzetto di quello che ci stavano raccontando. In quel momento è come se fosse scesa quella carezza che non ti hanno dato, la pacca sulla spalla mancante al momento opportuno, quell'abbraccio che ancora è pressante nella sua assenza che fa vuoto, che dà gelo e fa sentire maledettamente soli. Chi ballava e ce la metteva tutta e la madre invece le trovava tutti i difetti possibili, la prima volta che abbiamo fatto sesso e le cose non sono andate come nei film romantici, chi non aveva abbastanza soldi, chi ha baciato una persona del suo stesso sesso e si è sentita giudicata ed è stata bollata con un “mi fai schifo”. Ed è al grido di battaglia, prima sommesso e che poi cresce, di “questa non è la mia storia, questa è la tua storia”, che il ghiaccio pare sciogliersi. E' la chiamata alle armi dello Zio Sam che parla proprio a te, alla tua piccola esistenza. Uno spettacolo con una patina di leggerezza colorata che porta con sé la rottura di schemi e barriere, un articolato pensiero su chi siamo, e soprattutto su chi non vogliamo più essere. Più che uno spettacolo un esame compresso di sociologia e antropologia, un breve decalogo esposto da questi corpi che esprimono erotismo, una grande carica fisica, animalesca, primitiva, eccitante. Corpi che danno la forza di accettare il proprio, di sentirsi in pace con l'intorno, corpi che ci dicono che non sono gli altri il metro di giudizio della nostra felicità. Via le paure, viva la bellezza dell'empatia.

Tommaso Chimenti

Milano Off: il Fringe che mancava

MILANO – Ultimamente, negli ultimi anni, c'è stata un'ondata di Fringe italiani inseguendo quello leggendario di Edimburgo. Torino, Roma, Milano. Per fortuna però, soprattutto per gli artisti, la situazione italiana è più comprensiva e solidale con chi fa e produce arte. Ad Edimburgo si paga la venue, il tecnico, i possibili ritardi di montaggio e smontaggio, è complicato, e soprattutto autonomo e indipendente, il chiamare sia il pubblico che paghi un biglietto (il marketing e la promozione della piece è tutto a carico delle compagnie che spesso ingaggiano giovani aiutanti e di bella presenza per spargere volantini spesso in pattini per raggiungere più agevolmente più zone della città scozzese) che la critica che poi recensirà lo spettacolo. Se Edimburgo è una giungla, da sconsigliare, a meno che non si abbia un prodotto valido sul quale puntare, conoscere bene le regole d'ingaggio e perfettamente l'inglese, non si fanno sconti sull'accento latino, (vedi ad esempio l'ottimo Ceresoli con “La Merda”), una bolgia dove i più vengono tritati e triturati sull'altare del marketing camuffato da arte, i nostri sono più vivibili ed a misura d'uomo, più vicini, terreni.

Quello di Milano (terza edizione, dal 17 al 22 settembre, nella stessa settimana a Milano c'erano la Fashion Week, il Derby meneghino del pallone, Tramedautore al Piccolo, il concertone finale di Jova Beach Party), per la direzione di Renato Lombardo e Francesca Vitale, ha scelto di dislocarsi in varie parti della città; la Fabbrica del Vapore, con due stage, il Teatro Libero, il Teatro della Cooperativa e IsolaCasaTeatro; forse un maggior accentramento alla Fabbrica del Vapore avrebbe permesso una più forte identificazione di uno spazio con la rassegna. La FdV è un luogo magico di vetrate e mattoni, con il suo stile unico post industriale che ben si coordina con il teatro contemporaneo e la nuova drammaturgia. Sulle centinaia di proposte arrivate ne sono state scelte, in gara (c'è una giuria tecnica e una popolare con votazioni e schede), venti pièce mentre altri sei spettacoli erano ospiti (tra i quali Moni Ovadia, Raul Cremona, Jango Edwards, Fabrizio Martorelli, Mario Incudine). Tra i premi, una partecipazione ad Avignone Off, una replica al Clan Off di Messina, una a Catania all'interno di Palco Off, una a Milano al Libero, una al Torino Fringe e una masterclass a Barcellona di Nouveau Clown. Un gran bel pacchetto.

Le nostre preferenze (come giurato) sono andate certamente nella direzione del “Tea Ceremony” con in scena lo strepitoso e misurato artista cipriota Ioannou che si trasforma, perfetto nelle movenze, nel ritmo cadenzato e nelle pause silenziose, nella dama di compagnia per eccellenza del Sol Levante, la geisha. Già nel titolo è compreso quello che vedremo e quello che andrà a fare la signora (bellissimo il kimono, trucco perfetto, non una parodia ma un vero e proprio trasformismo) ma è un'illusione che ci distrae, mentre la donna giapponese, con i suoi modi delicati e gentili, lentamente ci porta in altri terreni, su altri piani e dimensioni. La performance, tutta in inglese, è un inno all'enjoy the silence, alla lentezza, al calibrare le nostre azioni, al pensare prima di agire, al pensare alle conseguenze del nostro stare al mondo. E c'è una formula che si ripete come mantra quasi ad ogni inizio capitolo che rilancia e ritorna: se in italiano la parola “ospite” identifica sia chi ospita che chi è ospitato, in inglese invece il primo è host mentre il secondo è guest. E se la formula magica nella prima parte è “I am your host and you are my guests” nella seconda il messaggio di entrare in punta di piedi in una nuova stanza e rispettare le altre persone diviene ambientalista ed ecologista. E' la terra che diventa chi ci ospita, the Earth, mentre noi non siamo i suoi padroni ma i suoi ospiti,  ospiti che devono lasciarla più intatta possibile nel loro passaggio misero e minuto. E le mani, come i piedi, si muovono lenti, così come il ventaglio e il raso che fruscia. Al suo fianco un vaso con un fiore dentro caduto a terra, simbolico, tragico, epilogo caustico. Questa strana geisha credibilissima ci racconta di una bellezza da rispettare, quella bellezza che attorno a lei non si vede tra un ventilatore a terra, varie cianfrusaglie che non apportano magia, alcuni attrezzi per fare il tè ma, come dice lei stessa, per fare il tè ci vuole il tè e noi non lo abbiamo. Somiglia a Sean Penn nel sorrentiniano “This must be the place” con quell'impasse, quella stessa flemma quasi letargica, compunta e soffice e tenera. Appaiono delle fotografie da appendere e qui il gioco si fa interattivo (per la verità lo è fin dall'inizio) chiedendoci che cosa stiamo vedendo con più opzioni bislacche e consumistiche per camuffare l'amara verità: ecco le mondine che coltivano appunto le foglie di tè, schiena curva e fatica, donne che vanno a prendere l'acqua compiendo decine di chilometri al giorno in Africa, ultima una città distrutta, che sia guerra o terremoto. Il suo è un canto doloroso, un urlo muto e piccolo, un piccolo grido microscopico in mezzo al rumore lancinante. Lasciandoci con la massima, banale se vogliamo ma alla quale non diamo troppo peso nelle facezie inutili delle quali infarciamo le nostre giornate: “Il tempo è la maggior ricchezza che abbiamo a disposizione”. Purtroppo ce ne scordiamo spesso, per sopravvivere.

ospiti che devono lasciarla più intatta possibile nel loro passaggio misero e minuto. E le mani, come i piedi, si muovono lenti, così come il ventaglio e il raso che fruscia. Al suo fianco un vaso con un fiore dentro caduto a terra, simbolico, tragico, epilogo caustico. Questa strana geisha credibilissima ci racconta di una bellezza da rispettare, quella bellezza che attorno a lei non si vede tra un ventilatore a terra, varie cianfrusaglie che non apportano magia, alcuni attrezzi per fare il tè ma, come dice lei stessa, per fare il tè ci vuole il tè e noi non lo abbiamo. Somiglia a Sean Penn nel sorrentiniano “This must be the place” con quell'impasse, quella stessa flemma quasi letargica, compunta e soffice e tenera. Appaiono delle fotografie da appendere e qui il gioco si fa interattivo (per la verità lo è fin dall'inizio) chiedendoci che cosa stiamo vedendo con più opzioni bislacche e consumistiche per camuffare l'amara verità: ecco le mondine che coltivano appunto le foglie di tè, schiena curva e fatica, donne che vanno a prendere l'acqua compiendo decine di chilometri al giorno in Africa, ultima una città distrutta, che sia guerra o terremoto. Il suo è un canto doloroso, un urlo muto e piccolo, un piccolo grido microscopico in mezzo al rumore lancinante. Lasciandoci con la massima, banale se vogliamo ma alla quale non diamo troppo peso nelle facezie inutili delle quali infarciamo le nostre giornate: “Il tempo è la maggior ricchezza che abbiamo a disposizione”. Purtroppo ce ne scordiamo spesso, per sopravvivere.

Di tutt'altro tenore, anche se anche qui si parla della condizione della donna (e vagamente il parallelismo con la geisha non è campato in aria), ma sempre da sottolineare, è la nostra “Super Casalinga” un'eroina (più anti) che grembiule e cencio in testa, come la Mami di Via col Vento, beve Red Bull per caricarsi e per cominciare la giornata di olio di gomito, di lena a pulire, spolverare, lucidare. Con musiche sottolineanti leggere si muove con le pattine su un'impiantito brillante dopo aver chiuso con mille mandate e chiavistelli la porta della propria abitazione. Il mondo sta chiuso là fuori, il suo mondo è soltanto questo, fatto di oggetti, di proprietà privata, di silenzi. Già perché la geisha nostrana  (Roberta Paolini frizzante) è sola al mondo: il marito è defunto, ma lei ci parla attraverso la sua fotografia (si scoprirà che è un famoso personaggio simbolo di prodotti per la casa), anche la madre è morta ma le parla attraverso un suo grande ritratto impartendole lezioni di vita su come essere una casalinga perfetta. La sua droga è l'odore del sapone liquido, il suo doping è sniffare l'aroma dei detersivi alla candeggina, il suo sballo è l'ammorbidente mischiato all'amuchina. Carezzandosi con cenci nuovi per pulire prova quasi un orgasmo e gira con una gigantesca lente d'ingrandimento per scongiurare le macchie più ostili e soprattutto per scovare anche quelle più nascoste e tignose. Anche quando balla il twist con il fondoschiena pulisce mobili e sedie dalla polvere, fino a quando non intrattiene un corpo a corpo con l'aspirapolvere, un aggrovigliamento con punte d'erotico mentre il tubo si fa fallico attaccandosi ai suoi seni, al pube, di lotta di Tarzan nella foresta, pare un anaconda che la vuole strozzare, un boa constrinctor che la vuole soffocare nel bacio della morte. Ora danza scatenata come Freddy Mercury in “I want to break free” (anche lui nel video era vestito da casalinga disperata) oppure saltellando come gli AC/DC. La guerriglia finale è con una macchia di umidità e muffa che sembra cosa viva e pare indistruttibile, indistruttibile.

(Roberta Paolini frizzante) è sola al mondo: il marito è defunto, ma lei ci parla attraverso la sua fotografia (si scoprirà che è un famoso personaggio simbolo di prodotti per la casa), anche la madre è morta ma le parla attraverso un suo grande ritratto impartendole lezioni di vita su come essere una casalinga perfetta. La sua droga è l'odore del sapone liquido, il suo doping è sniffare l'aroma dei detersivi alla candeggina, il suo sballo è l'ammorbidente mischiato all'amuchina. Carezzandosi con cenci nuovi per pulire prova quasi un orgasmo e gira con una gigantesca lente d'ingrandimento per scongiurare le macchie più ostili e soprattutto per scovare anche quelle più nascoste e tignose. Anche quando balla il twist con il fondoschiena pulisce mobili e sedie dalla polvere, fino a quando non intrattiene un corpo a corpo con l'aspirapolvere, un aggrovigliamento con punte d'erotico mentre il tubo si fa fallico attaccandosi ai suoi seni, al pube, di lotta di Tarzan nella foresta, pare un anaconda che la vuole strozzare, un boa constrinctor che la vuole soffocare nel bacio della morte. Ora danza scatenata come Freddy Mercury in “I want to break free” (anche lui nel video era vestito da casalinga disperata) oppure saltellando come gli AC/DC. La guerriglia finale è con una macchia di umidità e muffa che sembra cosa viva e pare indistruttibile, indistruttibile.

E' il Far West de “Il buono, il brutto e il cattivo” con un duello all'ultimo straccio dove scende in campo un'attrezzatura in stile Chernobyl. Come una strega mischia polveri, detersivi, saponi, intrugli e pastiglie e odorandolo balla il moonwalk e muove la testa come Totò. Nella vittoria finale con la macchia (c'è un che di psicologico e metaforico) c'è tutta la sua liberazione, nei confronti della madre e del marito che anche da defunti le davano ordini e indicazioni e la facevano sentire inferiore e sempre in difetto e in debito. Una liberazione che però non porta i frutti sperati perché la donna non rinnega la sua precedente esistenza rinchiusa nelle sue quattro mura linde uscendo finalmente e godendosi il tempo che finora ha buttato pulendo ma si mette un grembiule glitterato continuando comunque a lucidare ma indossando un abito da lavoro più luccicante e fashion. La casa è pulita ma la tristezza è che non c'è nessuno accanto a lei a “sporcarla” vivendola.

Al contrario siamo rimasti sconcertati da “Skua 1940”, una storia di guerra, la Seconda Mondiale tra inglesi e nazisti, affrontata da giovani attori (la compagnia La Ribalta di Novara) con sufficienza, pressappochismo, e quella frivolezza che trattando alcuni argomenti non puoi proprio permetterti. Siamo in Norvegia e in un cascinale abbandonato nella neve si rifugiano tre soldati tedeschi  e due aviatori inglesi. Da subito il battutismo e il gusto della comica forzata ha preso il sopravvento ricordandoci tutti i b-movie in stile militaresco nostrano anni '60 dove celebri cantanti dell'epoca (ad es. Morandi) recitavano nella parte di se stessi alle prese con la naia tra battute scontate e fastidiosi ammiccamenti. Innanzitutto i cinque si parlano e subito si capiscono, in che lingua parlano non ci è dato saperlo. Ci dicono che in Norvegia ci sono i pinguini quando questi animali vivono al Polo Sud, per non parlare della musica che parte da un grammofono (siamo in pieno tempo di guerra e nella capanna sono presenti stufa, cibo, alcool, strumenti musicali e dischi) che è chiaramente di stampo irlandese-celtica. Il tutto si fa poco credibile tra una rincorsa, facce e toni parodistici, e un'aria bonaria di fondo da commediola che li fa diventare cinque boy scout che si sono persi nella neve o una squadra di calcetto negli spogliatoi tra confessioni e amicizie. C'è una sola pistola ma le due fazioni se la scordano o la passano

e due aviatori inglesi. Da subito il battutismo e il gusto della comica forzata ha preso il sopravvento ricordandoci tutti i b-movie in stile militaresco nostrano anni '60 dove celebri cantanti dell'epoca (ad es. Morandi) recitavano nella parte di se stessi alle prese con la naia tra battute scontate e fastidiosi ammiccamenti. Innanzitutto i cinque si parlano e subito si capiscono, in che lingua parlano non ci è dato saperlo. Ci dicono che in Norvegia ci sono i pinguini quando questi animali vivono al Polo Sud, per non parlare della musica che parte da un grammofono (siamo in pieno tempo di guerra e nella capanna sono presenti stufa, cibo, alcool, strumenti musicali e dischi) che è chiaramente di stampo irlandese-celtica. Il tutto si fa poco credibile tra una rincorsa, facce e toni parodistici, e un'aria bonaria di fondo da commediola che li fa diventare cinque boy scout che si sono persi nella neve o una squadra di calcetto negli spogliatoi tra confessioni e amicizie. C'è una sola pistola ma le due fazioni se la scordano o la passano (in)volontariamente agli altri ribaltando le posizioni di forza, la lasciano sul tavolo in un clima cameratesco da gita scolastica e da volemosebbene. Non si sente la sostanza, la possibilità di scivolare tra la vita e la morte. E poi malintesi e qui pro quo che appesantiscono il claudicante racconto. Il gioco con le tazzine e i piattini è terribilmente e scadentemente copiato spudoratamente (peggio, molto peggio) dal cult “Thanks for vaselina” di Carrozzeria Orfeo. Quando suonano fisarmonica e chitarra ci troviamo immediatamente in uno stanzone da Oktober Fest. Vorrebbero arrivare all'assurdo di “Catch 22” o alle iperboli tarantiniane in “Bastardi senza gloria” ma la pasta è di tutt'altra forma. Insopportabile anche l'occhieggiamento ruffiano dicendo la battuta verso il pubblico con fare sornione da varietà, con quei gigioneggiamenti caricaturali che il tema non doveva prevedere. Buoni sentimenti stucchevoli con finale che si risolve con un epilogo prevedibilmente imprevedibile oltre alla mielosa “Over the rainbow”, sciorinata in varie salse, che inneggia all'amore, alla fratellanza e alla solidarietà. Restiamo umani va bene, ma non così.

(in)volontariamente agli altri ribaltando le posizioni di forza, la lasciano sul tavolo in un clima cameratesco da gita scolastica e da volemosebbene. Non si sente la sostanza, la possibilità di scivolare tra la vita e la morte. E poi malintesi e qui pro quo che appesantiscono il claudicante racconto. Il gioco con le tazzine e i piattini è terribilmente e scadentemente copiato spudoratamente (peggio, molto peggio) dal cult “Thanks for vaselina” di Carrozzeria Orfeo. Quando suonano fisarmonica e chitarra ci troviamo immediatamente in uno stanzone da Oktober Fest. Vorrebbero arrivare all'assurdo di “Catch 22” o alle iperboli tarantiniane in “Bastardi senza gloria” ma la pasta è di tutt'altra forma. Insopportabile anche l'occhieggiamento ruffiano dicendo la battuta verso il pubblico con fare sornione da varietà, con quei gigioneggiamenti caricaturali che il tema non doveva prevedere. Buoni sentimenti stucchevoli con finale che si risolve con un epilogo prevedibilmente imprevedibile oltre alla mielosa “Over the rainbow”, sciorinata in varie salse, che inneggia all'amore, alla fratellanza e alla solidarietà. Restiamo umani va bene, ma non così.

Tommaso Chimenti

Il Serpente dello Scientifico e Arlecchino dello Stabile, il teatro in Veneto funziona

VERONA – C'è chi sta sette anni in Tibet e chi due giorni in Veneto. Verona e Venezia, stessa iniziale, stesa regione. Se la città degli innamorati è ancora legata, troppo, a Romeo e Giulietta e all'Arena, la città sull'acqua per eccellenza fa rima con la Biennale e Goldoni. In Veneto è molto apprezzato un certo tipo di teatro dialettale ed amatoriale al netto di compagnie (Babilonia, Ippogrifo, Teatro Scientifico) di nuova drammaturgia che negli anni hanno tentato di creare un altro tipo di discorso attorno al teatro. Proprio lo Scientifico, che quest'anno ha spento le cinquanta candeline, si inserisce in un terreno di qualità, innovazione e teatro d'attore solido che deve “combattere” contro l'insormontabile Teatro nel Chiostro di Santa Eufemia, il Chiostro Santa Maria in Organo e l'Arsenale dove, tra giugno e settembre, le repliche totali sono oltre 200: un sovraffollamento tra leggerezza, risate, frivolezze brillanti. La loro novità “Il serpente”, da Luigi Malerba, infilato nell'Estate Teatrale Veronese e spostata  da luglio all'aperto a settembre al chiuso (non favorevoli i giorni di riapertura delle scuole e il debutto infrasettimanale) è la prima trasposizione teatrale del romanzo degli anni '60: ne esce fuori un piccolo gioiellino tra note attoriali (Francesco Laruffa tiene saldo le redini, Isabella Caserta emana lampi di luce), video in bianco e nero proiettati sul velatino (sempre bellissimo e funzionale il Teatro Camploy) di quell'epoca di grandi trasformazioni e cambiamenti (le 600, una anche in scena, le lambrette), la musica degli anni '60 che riempie il cuore, scioglie la nostalgia, ci culla in quella patina di sospensione.

da luglio all'aperto a settembre al chiuso (non favorevoli i giorni di riapertura delle scuole e il debutto infrasettimanale) è la prima trasposizione teatrale del romanzo degli anni '60: ne esce fuori un piccolo gioiellino tra note attoriali (Francesco Laruffa tiene saldo le redini, Isabella Caserta emana lampi di luce), video in bianco e nero proiettati sul velatino (sempre bellissimo e funzionale il Teatro Camploy) di quell'epoca di grandi trasformazioni e cambiamenti (le 600, una anche in scena, le lambrette), la musica degli anni '60 che riempie il cuore, scioglie la nostalgia, ci culla in quella patina di sospensione.

Tutto è giocato sul filo del vero e del falso. Il nostro antieroe, ha tratti dello scrivano Bartleby di Melville, è un uomo medio, grigio, avvilito, soprattutto solo pur non volendo esserlo. Si trova nella condizione di una solitudine amara e permanente e quindi, da commerciante di francobolli stantii, è costretto ad immaginarsi, inventarsi di sana pianta, una vita alternativa. Oggi la chiameremmo second life, con incontri, avventure, non tutte positive, ma piene di sale e pepe, di quella verve esperienziale che la sua indolenza e apatia, frutto più della paura di perdere che dal rischio di vivere, non gli ha fatto provare, privandolo delle gioie della vita. Ci racconta, quasi in una confessione aperta, lo scopriremo alla fine, in una sorta di interrogatorio, ma felice finalmente per la prima volta forse, di essere ascoltato, di avere un suo uditorio a disposizione al quale mostrarsi, tirando fuori la sua vera anima che mai si è  allineata con l'immagine sociale che si era ritagliato: rigattiere, topo da biblioteca. Un uomo compresso in ciò che è diventato per abitudine e svogliatezza, che non preso in mano la propria vita e adesso si trova ad immaginarsene una piena di eventi e accadimenti. Ma mentre ci racconta del corso di canto, della moglie, dell'amante, delle gite in spiaggia, noi non sappiamo che sta cercando un'esistenza migliore della sua. Più racconti le bugie e più diventano vere. Ogni affermazione viene scardinata nella fase successiva, screditandola, negandola. Cosa è vero e che cosa è falso? Tutto si confonde nel pantano fangoso dove è difficile, se non impossibile, riconoscere chiaramente i contorni del reale e quelli della fantasia.

allineata con l'immagine sociale che si era ritagliato: rigattiere, topo da biblioteca. Un uomo compresso in ciò che è diventato per abitudine e svogliatezza, che non preso in mano la propria vita e adesso si trova ad immaginarsene una piena di eventi e accadimenti. Ma mentre ci racconta del corso di canto, della moglie, dell'amante, delle gite in spiaggia, noi non sappiamo che sta cercando un'esistenza migliore della sua. Più racconti le bugie e più diventano vere. Ogni affermazione viene scardinata nella fase successiva, screditandola, negandola. Cosa è vero e che cosa è falso? Tutto si confonde nel pantano fangoso dove è difficile, se non impossibile, riconoscere chiaramente i contorni del reale e quelli della fantasia.

Un uomo pieno di contraddizioni (un bellissimo personaggio dai tanti spigoli e dalle infinite ombre, una scrittura a tratti gaddiana), silenzioso collezionista abituato alle scartoffie da impilare e archiviare più che ai rapporti interpersonali, che ha desiderio e ambizione di cantare ma lo vuole fare “interiormente” senza emettere un suono, mentalmente, geloso retroattivamente della sua amante (la Caserta ci ha ricordato Monica Vitti), fino a perderla, che è quello che gli riesce meglio: risultare sconfitto, farsi schiacciare dalla vita, lui che chiacchiera in maniera logorroica ma al quale, parole sue, non piace parlare con gli altri. E' titubante e ossessivo, ossessionato e ossessionante, ha incubi e allucinazioni. Vende  francobolli ma li odia, tradisce la moglie ma accusa l'amante di tradirlo, ha un amico che però gli è antipatico. Si inventa un'altra realtà fino a sconfessarla, a distruggerla, a cancellarla con un colpo di spugna pezzo dopo pezzo fino alla scissione tra il protagonista, che perde i contorni della figura realistica e che torna ad essere letteraria, e lo scrittore che manipola e distrugge, con la forza dell'immaginazione e della pagina bianca da riempire, la sua creatura riportandola alla sua condizione bidimensionale, rimettendola in naftalina, costringendola in quella bolla di sapone, la carta e l'inchiostro, dove tutto è possibile proprio perché pensato, il che non significa che sia irreale o non plausibile. Un mitomane come forse lo sono tutti gli scrittori che descrivono mondi, delineano personaggi, raccontano sogni. Un volume da rileggere, teatro da respirare.

francobolli ma li odia, tradisce la moglie ma accusa l'amante di tradirlo, ha un amico che però gli è antipatico. Si inventa un'altra realtà fino a sconfessarla, a distruggerla, a cancellarla con un colpo di spugna pezzo dopo pezzo fino alla scissione tra il protagonista, che perde i contorni della figura realistica e che torna ad essere letteraria, e lo scrittore che manipola e distrugge, con la forza dell'immaginazione e della pagina bianca da riempire, la sua creatura riportandola alla sua condizione bidimensionale, rimettendola in naftalina, costringendola in quella bolla di sapone, la carta e l'inchiostro, dove tutto è possibile proprio perché pensato, il che non significa che sia irreale o non plausibile. Un mitomane come forse lo sono tutti gli scrittori che descrivono mondi, delineano personaggi, raccontano sogni. Un volume da rileggere, teatro da respirare.

La Venezia  malata di goldonite invece piazza un piccolo e onesto adattamento goldoniano di Marco Zoppello (attore e regista degli Stivalaccio Teatro) per un grande progetto che prevede, tra Padova e la città di San Marco, una settantina di repliche suddivise tra “Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato” e “Arlecchino e l'anello magico” (che seguiremo ad ottobre), operazione in equilibrio tra turismo (l'orario delle 19 e i sovratitoli sia in inglese che in francese, ottima trovata), prosecco (aperitivo finale), e la magia di assistere ad uno spettacolo sul palcoscenico. Luci sul pubblico (settanta persone a replica la capienza sulle tribunette montate sul palco) e grande interattività, attori pronti a dialogare e a sentire la platea, i suoi umori, dove spingere, quando puntare, quando accelerare. Ne viene fuori, tra continui colpi di scena e scambi di persona (di bambino in questo caso) un divertimento per tutte le età, con segreti che vengono a galla e gelosie. C'è la francese e la siciliana a vivacizzare. Nello stesso momento nel quale Arlecchino e la sua Camilla mettono al mondo un pargolo, Maddalena (con le attrici che a turno a lato del palcoscenico emettono gridolini, gemiti, pianti e mugugni infantili), anche la figlia di Pantalone, Rosaura, ha avuto un figlio, Checchina, ma, non essendo sposata con Florindo, non può confessarlo al padre-padrone rigido ma ingenuo.

malata di goldonite invece piazza un piccolo e onesto adattamento goldoniano di Marco Zoppello (attore e regista degli Stivalaccio Teatro) per un grande progetto che prevede, tra Padova e la città di San Marco, una settantina di repliche suddivise tra “Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato” e “Arlecchino e l'anello magico” (che seguiremo ad ottobre), operazione in equilibrio tra turismo (l'orario delle 19 e i sovratitoli sia in inglese che in francese, ottima trovata), prosecco (aperitivo finale), e la magia di assistere ad uno spettacolo sul palcoscenico. Luci sul pubblico (settanta persone a replica la capienza sulle tribunette montate sul palco) e grande interattività, attori pronti a dialogare e a sentire la platea, i suoi umori, dove spingere, quando puntare, quando accelerare. Ne viene fuori, tra continui colpi di scena e scambi di persona (di bambino in questo caso) un divertimento per tutte le età, con segreti che vengono a galla e gelosie. C'è la francese e la siciliana a vivacizzare. Nello stesso momento nel quale Arlecchino e la sua Camilla mettono al mondo un pargolo, Maddalena (con le attrici che a turno a lato del palcoscenico emettono gridolini, gemiti, pianti e mugugni infantili), anche la figlia di Pantalone, Rosaura, ha avuto un figlio, Checchina, ma, non essendo sposata con Florindo, non può confessarlo al padre-padrone rigido ma ingenuo.

Su tutti Pantalone, Emanuele Cerra degli Evoè Teatro di Rovereto, la serva intelligente e furba Marionette, Emilia Piz (giocoso l'escamotage di storpiarle sempre il nome; diventa infatti: sauvignon, merlot, fois gras, vinaigrette, baguette, baionette fino a cabernet, cordon bleu e ratatouille) che danno spumeggianti toni e briose sfumature. Ma tutta la compagnia è ben collaudata in un ritmo incessante di brillantezza e colore. Potremmo dire una commedia dell'arte fresca e frizzante che, seppur con le tinte leggere proprie, non disdegna, di sottofondo, una neanche così velata critica all'uomo, al maschio, dipinto e disegnato come incapace di ascolto, furioso e talmente geloso da sfiorare la tragedia appiccando un incendio casalingo morso dalla rabbia (in anni di femminicidio e di sensibilità sul tema), mentre dall'altra parte le donne hanno una marcia in più, sono più sveglie, più pronte non certo all'inganno quanto alla risoluzione pacifica dei conflitti e delle incomprensioni con garbo, gentilezza e delicatezza (non è un caso se i due neonati siano due bambine: il futuro è femmina).

Vedere lo scintillio del Teatro Goldoni (mentre viene recitato Goldoni) da questa angolazione, con le luci di sala a rischiarare tenui come fosse un'alba violacea, è un privilegio, Arlecchino (Stefano Rota, anche formatore) è una maschera universale, esplosiva e stupida, goffa e geniale, istrionica e terrena che rivedersi in lui è naturale e catartico. Una buona operazione che miscela territorio e saperi teatrali, vivacità (tanti giovani attori) e vitalità imprenditoriale con l'artigianato scenico: esperimento curioso e soprattutto riuscito anche per i costumi (di Lauretta Salvagnin) che esaltano musica e parole, dando luce al tutto.

Tommaso Chimenti

Mauerspringer a Faenza: troppa ideologia danneggia il teatro

FAENZA - E' una vita difficile e futuro incerto, soprattutto per chi deve lasciare la propria terra e raggiungere un'altra sponda dove, spesso, non è atteso né desiderato. Frontiere, barriere, dogane, chi è dentro e non vuole far entrare chi sta fuori e chi sta fuori che cerca con ogni mezzo, spesso illecito e illegale, di entrare dentro. C'è chi difende i confini e chi tenta di saltarli. Ma esistono delle regole inderogabili. E' la storia dei profughi dalla Siria verso l'Occidente, di quelli venezuelani verso la Colombia, dei messicani verso gli Stati Uniti, degli africani in Europa. E' la storia dell'uomo fatta di spostamenti e migrazioni. Ma siamo troppi e le risorse scarseggiano e nel Primo Mondo non tutti sono disposti a dividere i propri privilegi, a cedere i diritti acquisiti, a sezionare il benessere (l'Europa è in default e il capitalismo arranca da decenni). Non chiamiamoli populisti, però. Non possiamo però prendere lezioni dal falso progressista Macron, sulla carta paladino dei diritti degli oppressi (la Francia continua a sfruttare l'Africa, mentre pochi anni fa Hollande bombardò il Mali), nella realtà invece rispedisce in Italia migliaia di africani, irregolari, a Ventimiglia. Il problema è spinoso tra chi giudica la faccenda dal punto di vista umanitario (alcuni scappano dalle guerre, altri dalla fame e dalla miseria, tutti dalle torture in Libia), chi invece da quello interno, economico e di ordine pubblico. Siamo a sedere sopra una polveriera. E il teatro tenta di dare la sua ricetta che è quella di apertura indiscriminata e inclusione, di costante lavoro con gli ultimi, con gli emarginati, con i migranti.

Il progetto europeo ideato dalla compagnia faentina Teatro Due Mondi (non c'entra niente Spoleto né tanto meno Garibaldi, il nome è invece da imputarsi ad una canzone di Lucio Battisti), attiva da quarant'anni, è un tentativo, già dal nome "Mauerspringer", ovvero "Saltatori di muri", per riflettere con i mezzi e gli strumenti del teatro di strada sul fenomeno portando acqua al mulino della discussione, della condivisione, del dibattito. Tema fragile come la ceramica, prodotto principe e tipico di Faenza dove è assolutamente da visitare il Museo Internazionale della Ceramica con, tra le migliaia di reperti antichi, anche opere di Picasso, Cocteau, Matisse. Dicevamo del Progetto europeo costituito attorno all'argomento: si sono allineate diverse compagnie di alcuni Paesi del Vecchio Continente, appunto il TDM per l'Italia, gli Hortzmuga Teatroa di Bilbao per la Spagna, la Compagnie du Hasard di Feings in Francia, i Dah Teatar di Belgrado per la Serbia, gli Theaterlabor di Bielefeld in Germania. Ogni compagnia è stata invitata nei festival organizzati in patria dai vari gruppi, mentre a Faenza è andato in scena il capitolo finale dell'esperienza (dal 3 al 13 settembre, tutti gli spettacoli ad ingresso gratuito) in vari comuni romagnoli, da ovviamente Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Solarolo; se il pubblico non va a teatro è il teatro che va dal pubblico. Tre gli spettacoli ai quali abbiamo assistito, tre le diverse linee guida sul tema, tre gli approcci, tre le visioni, gli sguardi.

Corroborante e colmo di rimandi l'"Off the wall" dei francesi della Compagnie du Hasard con una piece colorata e dai ritmi travolgenti. La Famiglia Rossi è un mieloso gruppo composto da Padre, vestito in giallo, Figlia arancione e Moglie in viola. Sono spensieratamente felici, con tutti i tratti stereotipati alla Truman Show, le solite azioni consolatorie sempre uguali a se stesse, giorno dopo giorno, i sorrisi posticci senza farsi troppe domande sul presente. Sono stucchevolmente contenti, forse un po' inebetiti. Ma la pacchia sta per finire. La scena è composta per la maggior parte da barili di latta, quelli da benzinaio oppure da autofficina: la cucina, i letti, la poltrona. La musica è fondamentale e segna i cambiamenti di stato e segnala quando i tempi stanno per mutare, quando l'aria sta per prendere altre pieghe: c'è una musica di sospensione, c'è quella di un carillon quando tutto scorre via roseo, c'è quella inquietante alla Stranger Things che anticipa tempi bui, c'è la tecno con la sveglia della mattina e i ritmi frenetici della vita moderna, c'è quella soft jazz che indica una finta tranquillità, ci sono gli ululati dei lupi che si avvicinano sempre più.

Alla  porta dei tre colorati, fiori in mezzo al cemento, bussano le guardie in tuta militare ma con la bombetta da Arancia Meccanica. Sono in bianco e nero, sono ingrigite, sicuramente non sono felici. E come sempre il potere all'inizio non arriva con la prepotenza o con l'arroganza ma entra piano chiedendo pure permesso. E' il Padre charlottiano stesso a farli prima entrare e poi a concedere loro, sotto pagamento, di poter spostare la frontiera, con sbarre e filo spinato d'ordinanza, in giardino. Sembrano la Famiglia Flintstones improvvisamente catapultata dentro il set del "Bambino con il pigiama a righe". E qui sorgono due suggestioni; la prima fa riferimento alla poesia attribuita a Brecht, “Prima vennero a prendere gli zingari...”, che ci parla anche di Martin Luther King che sentenziava “Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti” che diventa in un attimo complicità e assuefazione e assenso, dall'altra i racconti sulle popolazioni tedesche che abitavano nei pressi dei campi di concentramento che, forse sapevano, forse ne erano all'oscuro, ma sicuramente non si facevano domande, bastava loro il vivere tranquilli e in serenità anche se accanto alle loro finestre si alimentava l'orrore.

porta dei tre colorati, fiori in mezzo al cemento, bussano le guardie in tuta militare ma con la bombetta da Arancia Meccanica. Sono in bianco e nero, sono ingrigite, sicuramente non sono felici. E come sempre il potere all'inizio non arriva con la prepotenza o con l'arroganza ma entra piano chiedendo pure permesso. E' il Padre charlottiano stesso a farli prima entrare e poi a concedere loro, sotto pagamento, di poter spostare la frontiera, con sbarre e filo spinato d'ordinanza, in giardino. Sembrano la Famiglia Flintstones improvvisamente catapultata dentro il set del "Bambino con il pigiama a righe". E qui sorgono due suggestioni; la prima fa riferimento alla poesia attribuita a Brecht, “Prima vennero a prendere gli zingari...”, che ci parla anche di Martin Luther King che sentenziava “Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti” che diventa in un attimo complicità e assuefazione e assenso, dall'altra i racconti sulle popolazioni tedesche che abitavano nei pressi dei campi di concentramento che, forse sapevano, forse ne erano all'oscuro, ma sicuramente non si facevano domande, bastava loro il vivere tranquilli e in serenità anche se accanto alle loro finestre si alimentava l'orrore.

Ma il Potere, si sa, ha una fame insaziabile e atavica e le conquiste non gli bastano mai, che sia per reale necessità o soltanto per disprezzo del rispetto delle regole. I militari (ricordano anche quelli di Fahrenheit 451) tornano una seconda volta chiedendo, sempre dietro pagamento, di spostare la frontiera proprio dentro casa, sezionando le camere da letto e il soggiorno: si vendono la morale e la dignità per pochi spiccioli. Il proverbio indiano “Quando avrete abbattuto l’ultimo albero, quando avrete pescato l’ultimo pesce, quando avrete inquinato l’ultimo fiume, allora vi accorgerete che non si può mangiare il denaro”, sarebbe qui calzante. Con i soldi che cosa ci fanno adesso che vivono reclusi e hanno le guardie con il mitra in casa che adorano, in un apposito altarino, il loro Leader (a metà tra i personaggi rassicuranti di Folon e quelli surreali di Magritte) al quale mostrare devozione assoluta e servilismo totale? Prigionieri in casa propria, senza possibilità di ribellione. La terza volta è quella finale di un'occupazione, di una vera e propria invasione che li confina allo status di bestie in gabbia e li obbliga ad una Resistenza che non prevede l'happy end.

Uno spazio non teatrale, non convenzionale eccita e stimola sempre il pubblico che cerca questo genere di operazioni curiose e spesso fantasiose. I serbi Dah Teatar, con diversi innesti di non-attori locali usciti fuori da un laboratorio, hanno scelto un autobus di linea per il loro "In/visible city", un format che hanno in repertorio da una quindicina di anni e che adattano e declinano a seconda dell'ambiente e del luogo dove si trovano a replicarlo. Il concetto di fondo (sarebbe stato più interessante e importante la produzione di un nuovo spettacolo senza appoggiarsi ad uno già consunto e consumato dal tempo) doveva essere quello di tirare fuori da Faenza storie, aneddoti, ricordi appunto invisibili o al limite non visibili a tutti. La raccolta del materiale in fase laboratoriale

Il viaggio dovrebbe essere dentro la "città invisibile" invece, tra schitarrate, sviolinate e poesie, si comincia prima con l'aneddotica delle origini della città, tra il fare sapiente e il quiz popolano, passando naturalmente dalla ceramica. Ma invece di Faenza, in maniera confusionaria, si cercano appigli dialettici e d'assonanza quasi per riempire i vuoti di senso; e così si parla dei cappuccini, i religiosi e quelli sorseggiati al bar, di Picasso, per poi scivolare, facile deriva, verso l'immigrazione (in modo ricattatorio), con salti concettuali semplicistici. Si butta nell'agorà del discorso la xenofobia e il caffè che è turco, un soldato tedesco, fino alle maschere veneziane e al popolo rom. Un calderone, troppa carne al fuoco (molta senza un reale costrutto) ha reso la piece in viaggio debole e affannata, incerta e traballante, senza una guida registica forte per uno zibaldone senza ossatura, senza spina dorsale, soltanto una serie di tessere di mosaico una in fila all'altra. Una frase da salvare però ce la siamo appuntata: "Sono un corpo che abita una città, sono una città che abita un corpo". E poi via agli stereotipi: "Qual è il Paese che accoglie più profughi?". E poi l'albicocca è cinese e la mela arriva dal Kazakistan. Come a dirci (come se ci fosse qualcuno che ancora non lo sa) che il mondo è uno solo ed è globalizzato, commettendo così il madornale errore di mischiare le cose con le persone, gli oggetti mercificati con i popoli. L'unica cosa da ricordare di "In/visible city" sta nell'essere transitati accanto ad una rotonda con al centro l'opera d'arte che raffigura la bambina che trascina un cetaceo, “Gaia e la balena” di Stefano Bombardieri: emozionante e straziante.

Molte  perplessità, dubbi e domande ha invece suscitato “Come crepe nei muri” proprio del Teatro Due Mondi, sia dal punto di vista contenutistico sia da quello realizzativo-formale. Quando l'arte diventa mero strumento ideologico fa danni, quando il teatro diviene comizio senza contraddittorio allora trascende la sua funzione. Che ogni gesto, che ogni azione, che ogni opera d'arte sia politica ci trova d'accordo. Qui la questione è un'altra, che parte dall'ingenuità mostrata in piazza, anche per via della trentina di non-attori partecipanti al laboratorio, sia per le tesi srotolate in campo senza alcuna teatralizzazione se non azioni collettive, discutibili, intervallate da canti da corteo anni '70. La distinzione tra i mondi, il povero e il ricco, è netta, ben distinta, e i buoni, ovviamente stanno dalla parte dei diseredati, mentre i cattivi sono i ricchi tratteggiati sempre a bere e mangiare, alle spalle dei popoli affamati, a giocare a badminton, a ridere (anche i ricchi piangono...). La Regina d'Inghilterra viene assaltata da coloro che vogliono entrare a Londra e se non possono arrivarci con il passaporto fa niente, entrano, sono giustificati a farlo, con la forza, con la violenza. Una violenza contro le regole, contro le forze dell'ordine: il fine giustifica i mezzi, quindi lanciamo sassi, spacchiamo vetrate, rompiamo i cordoli delle frontiere, tiriamo qualsiasi cosa che distrugga l'ordine costituito. Si tifa per una disobbedienza incivile che lancia un brutto segnale all'Europa. L'arte, il teatro, possono saltare i muri, le persone dovrebbero attraversarli con i documenti in regola.

perplessità, dubbi e domande ha invece suscitato “Come crepe nei muri” proprio del Teatro Due Mondi, sia dal punto di vista contenutistico sia da quello realizzativo-formale. Quando l'arte diventa mero strumento ideologico fa danni, quando il teatro diviene comizio senza contraddittorio allora trascende la sua funzione. Che ogni gesto, che ogni azione, che ogni opera d'arte sia politica ci trova d'accordo. Qui la questione è un'altra, che parte dall'ingenuità mostrata in piazza, anche per via della trentina di non-attori partecipanti al laboratorio, sia per le tesi srotolate in campo senza alcuna teatralizzazione se non azioni collettive, discutibili, intervallate da canti da corteo anni '70. La distinzione tra i mondi, il povero e il ricco, è netta, ben distinta, e i buoni, ovviamente stanno dalla parte dei diseredati, mentre i cattivi sono i ricchi tratteggiati sempre a bere e mangiare, alle spalle dei popoli affamati, a giocare a badminton, a ridere (anche i ricchi piangono...). La Regina d'Inghilterra viene assaltata da coloro che vogliono entrare a Londra e se non possono arrivarci con il passaporto fa niente, entrano, sono giustificati a farlo, con la forza, con la violenza. Una violenza contro le regole, contro le forze dell'ordine: il fine giustifica i mezzi, quindi lanciamo sassi, spacchiamo vetrate, rompiamo i cordoli delle frontiere, tiriamo qualsiasi cosa che distrugga l'ordine costituito. Si tifa per una disobbedienza incivile che lancia un brutto segnale all'Europa. L'arte, il teatro, possono saltare i muri, le persone dovrebbero attraversarli con i documenti in regola.

Tommaso Chimenti

Alpe Adria Puppet: la laguna esalta marionette e burattini

GRADO – Cominciamo a dire che a Grado non ci sono gradini. Tutto scorre liscio tra il lungomare chilometrico che porta dalla tozza e corpulenta Spiaggia Costa Azzurra fino alla lunghissima Principale passando tra fontane, ville novecentesche, terme, parchi, pinete e giardini. Le zanzare invece pascolano allegramente. A fine agosto i gradi sono tanti. La cappa sfrutta tutta la forza di gravità per pesarti addosso. Tanti turisti, tedeschi, austriaci, dell'Est europeo: dopotutto questo lembo di terra è, storicamente e geograficamente, il primo approdo al mare, al Mar Mediterraneo. Il mare è basso per un centinaio di metri e da lontano i bagnanti sembrano novelli Gesù che camminano sulle acque. Le alghe dell'Adriatico non si fanno attendere e germogliano tra gli immensi frangiflutti posti a barriera. Grado è un dedalo di isolotti dove, se escudiamo la parte nuova e turistica, spuntano i "Casoni", vecchie baracche caratteristiche dei pescatori. Siamo tra Venezia e Trieste, il confine è ancora vicino, Schengen o meno. A Grado non è riuscita ad arrivare né la peste né Attila. In queste zone, da quasi trent'anni il Cta di Gorizia (diretto con gentilezza saggia da Roberto Piaggio:  hanno appena vinto il bando europeo "Puppet and Design" insieme a strutture di Praga, Madrid e Lubiana) organizza tra Grado e, successivamente, Aquileia, Gorizia (interessantissimo il progetto sul teatro nei luoghi della Comunità Ebraica colpita dal rastrellamento del '43) e Nova Gorica (26 agosto – 8 settembre) l'"Alpe Adria Puppet Festival".

hanno appena vinto il bando europeo "Puppet and Design" insieme a strutture di Praga, Madrid e Lubiana) organizza tra Grado e, successivamente, Aquileia, Gorizia (interessantissimo il progetto sul teatro nei luoghi della Comunità Ebraica colpita dal rastrellamento del '43) e Nova Gorica (26 agosto – 8 settembre) l'"Alpe Adria Puppet Festival".

Come imprinting e varo ci accoglie un "Piccolo Principe" modificato che qui diventa "Il Piccolo Esploratore" e pone, in questa casetta-cabina ad oggetti a scomparsa e ante magiche (per la bravura di Alice Melloni, affabulatrice con grazia e delicatezza), tutta la vicenda partendo proprio dagli occhi, in prima persona, del bambino che vaga per la galassia in cerca di amicizia, escludendo così la figura (Saint-Exupery stesso) del pilota dalla narrazione. Il bimbo è un mix tra Playmobil con un panciotto in Lego e dentro il suo razzo fluttua tra i vari Pianeti-Regni-Paesi. Nessuno è un'isola, si direbbe, metafora valida anche in Laguna. Ecco l'incontro con il Re che cercava disperatamente un suddito al quale impartire ordini, ecco che sbarca sul Pianeta dell'Uomo indaffarato, ecco che arriva dal Vanitoso che agogna consensi e complimenti, ecco infine il Geografo che gli spiega (e qui entrano in gioco fotografie di mari, l'onda di Hokusai, o animali; gli oggetti sono di Virginia Di Lazzaro) come quel pianeta, dove si trovano adesso,  fosse un tempo lontano bellissimo, accogliente, verde, rigoglioso, pieno di vita e come ora invece sia arido, spoglio, povero, corrotto dall'inquinamento e dalla plastica. Ma quel pianeta è gemello di un altro che si chiama Terra e che il Piccolo Esploratore raggiungerà poco dopo incontrando il peluche-Volpe. La favola, giustamente, lascia i suoi contorni esistenziali e si sposta sul piano ecologista-ambientalista: dopotutto tra il pubblico ci sono i cittadini di domani.

fosse un tempo lontano bellissimo, accogliente, verde, rigoglioso, pieno di vita e come ora invece sia arido, spoglio, povero, corrotto dall'inquinamento e dalla plastica. Ma quel pianeta è gemello di un altro che si chiama Terra e che il Piccolo Esploratore raggiungerà poco dopo incontrando il peluche-Volpe. La favola, giustamente, lascia i suoi contorni esistenziali e si sposta sul piano ecologista-ambientalista: dopotutto tra il pubblico ci sono i cittadini di domani.

Se la dolcezza del primo spettacolo ci ha cullato e carezzato non possiamo dire altrettanto del secondo, il belga "Post Scriptum", che doveva essere, nelle intenzioni, un Cappuccetto Rosso dissacrante e politicamene scorretto. Soltanto in parte ha soddisfatto queste aspettative risultando invece un confusionario agglomerato-patchwork che avrebbe avuto bisogno di uno spazio protetto, al chiuso, piccolo ed intimo per poter essere valorizzato. Un minimal teatro da camera che messo in piazza, peraltro gremita, è scomparso lasciando la performer isolata tra i suoi pupazzi e le sue gag non sempre riuscite. Su una base di legno verticale, quasi una recinzione da cortile, appaiono oggetti vari senza che il loro significato venga valorizzato: una casa rossa, una montagna, un castello. Posto che Cappuccetto doveva passare per una foresta, un bosco, simbolo della crescita, del passaggio dall'infanzia all'adolescenza e quindi l'entrata nel mondo degli adulti, qui invece viene sostituito da una montagna con le sue vette che non nasconde le stesse inquietudini esistenziali. L'attrice, che si era proposta all'inizio in veste timburtoniana quasi Frankenstein, si trasforma  in un lupo che purtroppo ha le fattezze di un coccodrillo con pelliccia, compreso muso allungato e coda. Il caos regna sovrano e molti abbandonano: parte Vivaldi poi sguito da una sorta di Sirtaki. Il risultato è faticoso con pupazzi e marionette attaccate e aggrappate a questa bacheca, non riuscendo a tenere alta la concentrazione né a eccitare l'attenzione (solo 30 minuti di spettacolo). Alcuni sprazzi da clown cattivo (ci ha vagamente ricordato i folgoranti Tony Clifton Circus) dal tirare fuori le budella del lupo squartato a due scene di sesso, anche tra il Lupo e la Nonna, che il pubblico dei più piccoli non poteva cogliere. Restiamo ancora ancorati alla bellezza, nostro punto di riferimento quando si parla di "Cappuccetto Rosso", della versione dei belgi del Tof Teatro intitolata "Bistouri", sanguigna come un'operazione a cuore aperto, palpitante come un'autopsia.

in un lupo che purtroppo ha le fattezze di un coccodrillo con pelliccia, compreso muso allungato e coda. Il caos regna sovrano e molti abbandonano: parte Vivaldi poi sguito da una sorta di Sirtaki. Il risultato è faticoso con pupazzi e marionette attaccate e aggrappate a questa bacheca, non riuscendo a tenere alta la concentrazione né a eccitare l'attenzione (solo 30 minuti di spettacolo). Alcuni sprazzi da clown cattivo (ci ha vagamente ricordato i folgoranti Tony Clifton Circus) dal tirare fuori le budella del lupo squartato a due scene di sesso, anche tra il Lupo e la Nonna, che il pubblico dei più piccoli non poteva cogliere. Restiamo ancora ancorati alla bellezza, nostro punto di riferimento quando si parla di "Cappuccetto Rosso", della versione dei belgi del Tof Teatro intitolata "Bistouri", sanguigna come un'operazione a cuore aperto, palpitante come un'autopsia.

Due i momenti senza piedi per terra, con il naso all'insù, senza poggiare la suola al terreno. Prima è stata la volta di "Appeso a un filo" dei Di Filippo  Marionette, lei australiana e lui marchigiano: "i costumi li costruisce mia mamma", tenerissimi come le loro creature esili e leggiadre. Esiste il fil rouge e il filo della storia, qui invece queste figurine sono legate ai loro demiurghi e vivono, si muovono, compongono il loro delicato, tenue numero: c'è la marionetta che fatica ad alzarsi ma poi una volta in piedi balla in maniera sfrenata tutto il giorno per poi, stanchissima, rimettersi a dormire, ogni giorno in loop, c'è il violinista matto ma timido, un Paganini gitano flamenchista claudicante, c'è un Arlecchino che balla il tip tap che cade, piange e si rialza, c'è una sorta di Frank Sinatra, c'è una casalinga anziana che spazza e la sua scopa diventa remo per pagaiare sulle nuvole, diviene altalena per tornare bambina o, come strega buona, per volare in alto, ci sono due ragazzini che ballano hip hop e fanno la break dance e free style con mosse e pose da slang, skretch e acrobazie, coreografie nei loro piumini smanicati, infine il ciclista che fa gimkane e salti ad ostacoli ricordandoci la celebre scena di ET, un ciclista che ha la maglia gialla e la bandana rossa e ci piace pensare che sia un ricordo per l'indimenticato Pirata Pantani. Tutti dolcissimi. Centinaia le persone tra il pubblico (nonostante le sedute scomodissime), una vera folla oceanica, impressionante massa.

Marionette, lei australiana e lui marchigiano: "i costumi li costruisce mia mamma", tenerissimi come le loro creature esili e leggiadre. Esiste il fil rouge e il filo della storia, qui invece queste figurine sono legate ai loro demiurghi e vivono, si muovono, compongono il loro delicato, tenue numero: c'è la marionetta che fatica ad alzarsi ma poi una volta in piedi balla in maniera sfrenata tutto il giorno per poi, stanchissima, rimettersi a dormire, ogni giorno in loop, c'è il violinista matto ma timido, un Paganini gitano flamenchista claudicante, c'è un Arlecchino che balla il tip tap che cade, piange e si rialza, c'è una sorta di Frank Sinatra, c'è una casalinga anziana che spazza e la sua scopa diventa remo per pagaiare sulle nuvole, diviene altalena per tornare bambina o, come strega buona, per volare in alto, ci sono due ragazzini che ballano hip hop e fanno la break dance e free style con mosse e pose da slang, skretch e acrobazie, coreografie nei loro piumini smanicati, infine il ciclista che fa gimkane e salti ad ostacoli ricordandoci la celebre scena di ET, un ciclista che ha la maglia gialla e la bandana rossa e ci piace pensare che sia un ricordo per l'indimenticato Pirata Pantani. Tutti dolcissimi. Centinaia le persone tra il pubblico (nonostante le sedute scomodissime), una vera folla oceanica, impressionante massa.

Ancora in aria e fluttuante è stata "La città sospesa" installazione del gruppo Flash Art a conclusione di un interessante laboratorio tra genitori e figli sulla "costruzione" della loro casa ideale: decine e decine di case, addobbate, disegnate, dipinte, con le finestre di ogni colore e forma, illuminate da dentro, mosse leggermente dal vento della sera, erano appese, come palle di Natale, alle fronde di un grande albero che ricordava quello della Cuccagna o ancora quello dove fu impiccato Pinocchio. Sembrano casette per uccellini, dondolano, fremono al passaggio, tremano; sono i sogni dei bambini che vedono nella casa la famiglia, la sicurezza, la protezione, un nido dal quale partire per poi farvi ritorno. Una favola in piena città. Come l'Alpe Adria Puppet.

Tommaso Chimenti 04/09/2019

Todi Festival: il teatro nel cuore dell'Italia

TODI - Todi is a small town in the center of Italy, diceva qualcuno tacciando, con spocchia, di provincialità Todi, l'Umbria, l'Italia intera incensando e idolatrando (questo si che è provincialismo) Milano, Londra e New York, dove milioni di persone camminano con le cuffie e lo sguardo incollato sullo schermo illuminato: benvenuto progresso. Tu chiamala emancipazione, se vuoi. Io la chiamo solitudine. Come si chiamano gli abitanti di Todi? Domanda da Settimana Enigmistica: tuderti. A Todi lo Jacopone omonimo la fa ancora da padrone, nell'aria, nel gusto che macinano queste pietre secolari incasellate a creare gioielli d'architettura che di giorno prendono luce e la rilasciano facendola rimbalzare e la sera, al tramonto di fine estate, scintillano, brillano, sprizzano fiotti di stille di luccichini. Una grande terrazza apre lo sguardo, fa respirare sulle campagne dove campi, orti, cipressi si inseguono e la vista fatica a contenere tutta questa bellezza tra la Natura e la mano dell'uomo. Umbria che è "schiacciata" tra Firenze e Roma, ogni comune ha il suo centro storico valorizzato, la sua importante e imponente storia, usi, tradizioni, campanilismi, stemmi, colori da tramandare: una perla tra vino, olio, norcinerie. Ogni piccolo paese ha il suo teatro all'italiana. Dal punto di vista teatrale l'Umbria fa rima con Spoleto (e la Mama) e il Centro di Santa Cristina voluto da Luca Ronconi. C'era anche il Terni Festival ma è defunto, si è estinto. In Umbria ha casa anche Peter Stein: il teatro è qui di casa, da sempre. E negli ultimi anni si è aggiunto Solomeo, patria e magione di Brunello Cucinelli, imprenditore, mecenate e finanziatore del Teatro Umbro.

Il "Todi Festival", da oltre trent'anni attivo, dopo varie direzioni, ha incontrato l'ideatore di Eurochocolate a Perugia, Eugenio Guarducci, che,  parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

L'estate sta finendo, il campionato di calcio invece è appena ricominciato. A Todi da qualche anno manca la stazione; raggiungerla non è così agevole: treno, un autobus che ti porta fino ai suoi piedi, un altro shuttle cittadino. In poche centinaia di metri si contano sette grandi, meravigliose, chiese, più monasteri e conventi. La locandina della rassegna è alquanto inquietante, di dechirichiana memoria, vagamente sessista: un uomo in piedi, ben vestito in abito blu elegante, con in testa un teatro, l'arte, cammina su una strada lunga e diritta, al suo fianco, in basso, una donna animalesca, nuda dalla vita in giù, vedova nera, Shiva-mantide religiosa, ragno a più gambe-zampe che striscia, con un sorriso da film horror: chissà. Brividi. Così come il titolo del festival "Futuro Anteriore" che se da una parte guarda al domani, dall'altra, nostalgicamente butta l'occhio al passato. Tutte le mode ritornano velate da una patina di progressismo: sono tornati i pantaloni a vita alta come quelli a zampa di elefante. Tutto torna. Panta rei. A volte purtroppo.

Due le visioni di teatro che si incastrano, si sommano, si sorpassano, si miscelano. A confronto, nella prima giornata, due spettacoli che, per ragioni differenti e percorsi diversissimi nell'affrontare la scena e il testo, non sono riusciti a bucare quel filo sottile che fa diventare gli spettatori dei partecipanti attivi ad un rito millenario. Ecco "Caligola" di un valido Bernardo Casertano, attore solido e si vede e si sente, che padroneggia carismatico la scena, la fa sua attraverso una performatività debordante. Atmosfere cupe, nerissime, con un suono di fondo (quasi un elettroencefalogramma in ospedale) che diventa mantra insostituibile, rumore disturbante e tappeto sonoro ipnotizzante che affonda le unghie nella nostra carne. Come un fool, in pelliccia con una calata volutamente meridionale a dare più corpo e pasta alle sillabe e più matericità alle parole, ci ha ricordato prepotentemente i pastori sardi del "Macbettu" di Alessandro Serra, con una recitazione che ci ha ricordato un mix tra Antonio Rezza, la Commedia dell'Arte e il Teatro di Figura (le ombre e i suoi rimandi) fino a giungere al Riccardo III shakespeariano. La rielaborazione da Camus ha sortito l'effetto di un eccesso di cripticismo e una sovrabbondanza di forma che hanno impastato il processo rendendolo denso come sangue di ciclista dopato, poco scorrevole, poco fluido: lo sguardo ha vinto sull'ascolto, la vista, qui senso sovraeccitato e sovrasollecitato (paradosso perché il buio aveva la meglio sulla luce) ha azzerato gli altri. Non lasciava comunque indifferenti: un colpo al cuore, un flash nella pece.