Gli otto spettacoli migliori di Next 2019

MILANO – Sarebbe bello (utile e funzionale) se ogni regione o macroregione (inteso come accorpamento) potesse offrire ognuna ad inizio della stagione la sua “Next”, ovvero la vetrina dei migliori progetti di quello che vedremo, delle produzioni che verranno. Certo alle spalle ci vorrebbe una banca come Cariplo che finanzi l'operazione. Sta di fatto che da anni Next per tre giorni è il centro nevralgico del teatro italiano; lì si fanno incontri tra operatori, si scorgono nuove compagnie, c'è un fermento e una vivacità concentrata tra le sale e i foyer difficilmente rintracciabile in altre simili occasioni. Anche quest'anno una gioiosa maratona ci ha portato a vivisezionare i ventidue progetti (tutti vincitori, una commissione ad hoc stabiliva la reale entità del premio di produzione o, se il lavoro ha già debuttato, di sostegno alla distribuzione) da venti minuti l'uno, una full immersion con varie sorprese, come sempre, e tante conferme. Due giorni per scegliersi, e segnalare sul taccuino del critico, quali produzioni seguire nella stagione appena iniziata, le opere che ci hanno incuriosito, quelle imperfette ma che presentavano un germe, uno snodo, uno spiraglio tutto da evolversi. Next è elettrico, è sprint, è glamour, è fresco. Anche quest'anno tra Elfo Puccini e Franco Parenti. Faremo dei piccoli spot rispetto a quelle piece che, in qualche modo, ci abbiamo stuzzicato,  toccato, smosso, scosso, spostato. Cominciamo con due lavori che hanno debuttato proprio in questi giorni: “Tradimenti”, produzione Elsinor, e “Gioventù senza”, a cura dei Filodrammatici.

toccato, smosso, scosso, spostato. Cominciamo con due lavori che hanno debuttato proprio in questi giorni: “Tradimenti”, produzione Elsinor, e “Gioventù senza”, a cura dei Filodrammatici.

Per quanto riguarda il regista pugliese Michele Sinisi, che da qualche anno fa coppia fissa con il Sala Fontana, stavolta, per quello che abbiamo potuto vedere in questo gustoso assaggio pinteriano, non ha fatto sfoggio, il testo non lo permetteva, di colori, azioni debordanti, fantasia proiettata, invenzioni sceniche, suo marchio di fabbrica stimolante. Ma, al di là dell'incrocio-scontro dei tre personaggi in scena che si tradiscono credendo che gli altri non sappiano quando tutto il gioco è palese, svelato e fintamente celato e nascosto coperto da tabù e vergogna, dal ludibrio del proibito, è questo grande pannello, come il cruciverbone di “Non è la Rai” di Enrica Bonaccorti (ricordate “Eternit”?), con le parole e le frasi che si illuminano, strumento efficace per delineare l'azione, il luogo e il tempo, semplice meccanismo (ci ha ricordato le opere luminescenti di Mario Merz) che diventa esplosivo, chiaro, lampante, metafisico e concreto. Alla fine dei 20 minuti se ne esce con la voglia di vederlo tutto perché, come sempre, Sinisi ha una marcia in più nelle vene, ha quell'acceleratore che tocca la pancia come la testa, scardina al tempo stesso budella e cervello.  La gioia e il piacere dello stare a teatro. E non è da tutti.

La gioia e il piacere dello stare a teatro. E non è da tutti.

Stavolta Bruno Fornasari firma soltanto la drammaturgia di questo nuovo testo, “Gioventù senza” (regia di Emiliano Bronzino) tratto dall'omonimo di Odon von Horvath. Fornasari e i Filodrammatici sono sempre sul pezzo dell'attualità con un respiro ampio e profondo sul contemporaneo, pori, occhi, orecchie, cuore aperti a cogliere le sfumature del tempo, le pieghe, i movimenti ed a metterli su carta e in scena. Hitler è padrone della Germania e le sue idee hanno pervaso la società e soprattutto le scuole, le nuove generazioni: un professore (Tommaso Amadio sempre autorevole sul palcoscenico) tenta di perseguire il dubbio, la ragione, il punto interrogativo ma sarà messo alla berlina e disarcionato dalla classe: la dittatura della maggioranza, il silenzio-assenso della massa di pavidi. Con dieci (bravi) attori provenienti dalla loro scuola-fucina.

“Lo Straniero” del Teatro I ci ha colpito per la messinscena di pochi elementi scenici ma catalizzanti. La drammaturgia (di Francesca Garolla) parte, ovviamente, da Camus ma se ne discosta, anzi potrebbe essere un sequel, un post che riassume le vicende e crea un ponte verso il non detto. Se Woody Neri è convincente e spiazzante tra follia e lucidità, è la gru (manovrata con abilità e quasi carezzata con dolcezza dal regista Renzo Martinelli) con un faro sopra che, cinematograficamente, illumina e segue, quasi fosse un drone agganciato al suo bersaglio mobile, l'imputato protagonista. Una “giraffa”, quasi canna da pesca per andare a stanarlo, che diventa violino da grattugiare e arpa da solcare e pizzicare. Se le luci intorno fossero state spente, l'effetto sarebbe stato ancor più catartico e se, attaccato alla luce che colava dall'alto, vi fosse stata anche una telecamera che riprendeva e proiettava un'altra visione della scena, l'impianto sarebbe stato ancora più invasivo e straniante.

il non detto. Se Woody Neri è convincente e spiazzante tra follia e lucidità, è la gru (manovrata con abilità e quasi carezzata con dolcezza dal regista Renzo Martinelli) con un faro sopra che, cinematograficamente, illumina e segue, quasi fosse un drone agganciato al suo bersaglio mobile, l'imputato protagonista. Una “giraffa”, quasi canna da pesca per andare a stanarlo, che diventa violino da grattugiare e arpa da solcare e pizzicare. Se le luci intorno fossero state spente, l'effetto sarebbe stato ancor più catartico e se, attaccato alla luce che colava dall'alto, vi fosse stata anche una telecamera che riprendeva e proiettava un'altra visione della scena, l'impianto sarebbe stato ancora più invasivo e straniante.

Coloratissimo i l testo (anche la regia) di Filippo Timi, “Cabaret delle piccole cose”, targato Franco Parenti, debordante di lazzi, frizzi e paillette. Dieci personaggi, tutti con il naso di Pinocchio (Collodi tira sempre più) che impersonano altrettanti oggetti minimi delle nostre case, i rifiuti messi nei cassetti, gli scarti, le cose non più nuove o sorpassate o obsolete. Il gusto di Timi è visibile nei costumi eccentrici come nelle sonorità come nell'uso del linguaggio, nella scelta delle musiche come nel gancio sensibile e accorato: c'è il dialetto napoletano, il siciliano (la più brava) con eco emmadantesco durante un funerale frizzante, il rubinetto romano che “piange”, il toscano rustico della candelina, l'abatjour mal funzionante, lo specchio ed altre suppellettili casalinghe. La sensazione che rimane però è quella del “numero”, della gag sospesa tra lacrima cercata, risata inseguita con colpo ad effetto sulla coda.

l testo (anche la regia) di Filippo Timi, “Cabaret delle piccole cose”, targato Franco Parenti, debordante di lazzi, frizzi e paillette. Dieci personaggi, tutti con il naso di Pinocchio (Collodi tira sempre più) che impersonano altrettanti oggetti minimi delle nostre case, i rifiuti messi nei cassetti, gli scarti, le cose non più nuove o sorpassate o obsolete. Il gusto di Timi è visibile nei costumi eccentrici come nelle sonorità come nell'uso del linguaggio, nella scelta delle musiche come nel gancio sensibile e accorato: c'è il dialetto napoletano, il siciliano (la più brava) con eco emmadantesco durante un funerale frizzante, il rubinetto romano che “piange”, il toscano rustico della candelina, l'abatjour mal funzionante, lo specchio ed altre suppellettili casalinghe. La sensazione che rimane però è quella del “numero”, della gag sospesa tra lacrima cercata, risata inseguita con colpo ad effetto sulla coda.

Minimalista e giocato sulle pause e sui silenzi che tutto avvolgono è “Come Out! Stonewall Revolution” (prod. Triennale Milano Teatro), toccante affresco della lotta per i diritti Lgbt nella New York del '69. Se dietro sul fondale passano immagini in bianco e nero dell'epoca, su una poltrona il protagonista racconta i due piani della vicenda, vicino e lontano, la storia piccola, la sua, e quella con la esse maiuscola, i cambiamenti personali e quelli epocali. Un monologo intimo, misurato, quasi sussurrato (il giovane attore è incisivo e soffice, caparbio e dolce), abile a districarsi nel non-detto, nelle sospensioni, in equilibrio in un tempo che sosta tra l'attesa e la sorpresa. Lui, che avrebbe voluto essere lì in mezzo alla guerriglia, ai cortei per rivendicare i propri diritti, che invece è tornato a casa, in una casa che non lo ha mai capito né accettato in quanto omosessuale, perché sua nonna, l'unica che lo ha supportato, sta morendo. E rimane lì impotente tra la voglia di ribellarsi e la realtà che lo zittisce, tra il desiderio di tornare nella Grande Mela e quella piccola provincia bigotta che lo trattiene come colla a sé.

su una poltrona il protagonista racconta i due piani della vicenda, vicino e lontano, la storia piccola, la sua, e quella con la esse maiuscola, i cambiamenti personali e quelli epocali. Un monologo intimo, misurato, quasi sussurrato (il giovane attore è incisivo e soffice, caparbio e dolce), abile a districarsi nel non-detto, nelle sospensioni, in equilibrio in un tempo che sosta tra l'attesa e la sorpresa. Lui, che avrebbe voluto essere lì in mezzo alla guerriglia, ai cortei per rivendicare i propri diritti, che invece è tornato a casa, in una casa che non lo ha mai capito né accettato in quanto omosessuale, perché sua nonna, l'unica che lo ha supportato, sta morendo. E rimane lì impotente tra la voglia di ribellarsi e la realtà che lo zittisce, tra il desiderio di tornare nella Grande Mela e quella piccola provincia bigotta che lo trattiene come colla a sé.

Doppio filone anche per “Il rumore del silenzio” (prod. Teatro della Cooperativa) con due mostri sacri viventi del teatro di narrazione: Laura Curino e Renato Sarti. Se la prima ci racconta di Piazza Fontana e dell'anarchico Giuseppe Pinelli, dall'altra parte Sarti ci porta nella sua Milano,  nei suoi ricordi, nella sua memoria, in quegli stessi luoghi, visti con i suoi occhi più giovani di cinquant'anni, scenario della bomba alla Banca dell'Agricoltura. Ma non solo: da una parte c'è la morte, il passato (nei fumetti solidi) dall'altra la vita, la gioventù, le case di ringhiera, la bicicletta, gli amori, tutta la vita davanti. In questa frizione tra il bianco e nero della Storia e i colori del presente ci sentiamo fortunati a poter sentire ancora Sarti farci vivere attraverso le sue parole quegli anni. Uno spettacolo che vale decine di volumi sugli anni '70.

nei suoi ricordi, nella sua memoria, in quegli stessi luoghi, visti con i suoi occhi più giovani di cinquant'anni, scenario della bomba alla Banca dell'Agricoltura. Ma non solo: da una parte c'è la morte, il passato (nei fumetti solidi) dall'altra la vita, la gioventù, le case di ringhiera, la bicicletta, gli amori, tutta la vita davanti. In questa frizione tra il bianco e nero della Storia e i colori del presente ci sentiamo fortunati a poter sentire ancora Sarti farci vivere attraverso le sue parole quegli anni. Uno spettacolo che vale decine di volumi sugli anni '70.

La compagnia Eco di Fondo continua a stupirci per la sua sensibilità, per la ricerca di temi etici, per quella pulizia di pensiero che sta alla base del loro lavoro. Se con “Sirenetta” si affrontava l'argomento dell'estetica collegata alle giovani generazioni e al bullismo, stavolta con quest'“Antigone” moderna ci immergiamo nel caso Cucchi (Giulia Viana sempre tosta), ma potrebbe essere anche Regeni o Aldrovandi o Uva o ancora forzando un po' la mano Khashoggi, perdite inspiegabili. Un cerchio di terra al centro (elementi e luci molto efficaci) e la storia che si sposta su più piani, il prima, il dopo la tragedia, il dialogo tra questa sorella e un fratello ormai soltanto spirito, l'autopsia disarmante che atterrisce, i flashback e quel muro di gomma dove rimbalzi senza trovare giustizia né pace.

Lo spettacolo più divertente e scanzonato è stato sicuramente la scrittura collettiva “M8 Prossima Fermata Milano” (prod. Animanera; testo composito di Davide Carnevali, Magdalena  Barile, Carlo Guasconi, Pablo Solari, Camilla Mattiuzzo) con l'esplosivo e scintillante one man show (in questi 20 minuti, nel proseguo della piece interverranno altri personaggi) Fabrizio Lombardo nella sua stand up comedy irriverente, urticante, debordante, varietà per presentare vari progetti visionari per le Olimpiadi 2026 tra Milano e Cortina. E' anche un'analisi sulla Milano di oggi, sui suoi meandri, al sua collettività in perenne movimento e cambiamento: ne esce un affresco pittorico idealista impossibile e fanciullesco come chiudere tutta Milano al traffico e riaprire tutti i corsi d'acqua e renderli navigabili, le chiatte trainate da ippopotami, al reintroduzione della nebbia, la grande caccia al tesoro per ritrovare le zampe dei piccioni monchi e zoppi. Finisce e ne vorremmo sapere ancora, come andrà a finire, dove andrà a finire Milano, la vera capitale d'Italia.

Barile, Carlo Guasconi, Pablo Solari, Camilla Mattiuzzo) con l'esplosivo e scintillante one man show (in questi 20 minuti, nel proseguo della piece interverranno altri personaggi) Fabrizio Lombardo nella sua stand up comedy irriverente, urticante, debordante, varietà per presentare vari progetti visionari per le Olimpiadi 2026 tra Milano e Cortina. E' anche un'analisi sulla Milano di oggi, sui suoi meandri, al sua collettività in perenne movimento e cambiamento: ne esce un affresco pittorico idealista impossibile e fanciullesco come chiudere tutta Milano al traffico e riaprire tutti i corsi d'acqua e renderli navigabili, le chiatte trainate da ippopotami, al reintroduzione della nebbia, la grande caccia al tesoro per ritrovare le zampe dei piccioni monchi e zoppi. Finisce e ne vorremmo sapere ancora, come andrà a finire, dove andrà a finire Milano, la vera capitale d'Italia.

Tommaso Chimenti 19/11/2019

Teatro a Milano: "La lingua langue", "Open", "Schianto"

MILANO – Per gli amanti del teatro Milano è il Paradiso; dove ti giri rimbalzano cartelloni colorati con date e nomi, titoli e registi. Impossibile non essere bulimico, impossibile poterli vedere tutti anche facendo i salti mortali e gli incastri da tetris. Se Milano è il Bengodi, è il Paese dei Balocchi per chi si ciba di pane e palco, l'Elfo è una delle sue massime espressioni. Qui, in qualsiasi periodo dell'anno, ti puoi affacciare nel suo foyer, sempre affollato, e scegliere tra le tre sale o farti anche delle piccole maratone giornaliere entrando e uscendo da differenti visioni: qualunque cosa si scelga, si cade bene, la qualità è garantita. E così abbiamo fatto, siamo entrati ed uscite prima ci siamo tuffati tra registri di classe e cattedre con “La lingua langue” e successivamente ci siamo buttati tra la terra rossa e le palline gialle di “Open”.

Partiamo dal testo di Francesco Frongia con in scena il vulcanico ed eclettico, pirotecnico e sulfureo Nicola Stravalaci, un vero portento di dialettica, una mitragliatrice micidiale, arguto professore adesso generale alla “Full Metal Jacket” adesso maestra di danza di “Fame” tra ingiurie e sproloqui per vivacizzare la sua platea (i suoi alunni) di asini pinocchieschi. Una vera e propria interrogazione interattiva e partecipata (e molto impaurita: i traumi scolastici non ci abbandonano mai). Niente a che vedere con “La Classe morta” di Kantor. La sua, soprattutto il pungente ed intelligente testo di Frongia, ci porta nella deriva dei nostri tempi, nel declino iniziato con gli sms e concluso miserabilmente con whatsapp. Non sappiamo più scrivere ma qual che è peggio è che gli errori più madornali non sono più visti e percepiti come tali perché “tanto basta capirsi” e se non hai messo l'acca oppure hai scritto “qual è” con l'apostrofo non è importante. Se pensiamo male, scriviamo male e soprattutto viviamo male, diceva Nanni Moretti. Oggi pare un'offesa, soprattutto tra i ragazzi, coniugare decentemente un verbo intransitivo o usare correttamente un condizionale o addirittura una consecutio temporum; sei visto come un sobillatore, un collaborazionista. E poi gli inglesismi a storpiare la nostra bella lingua secolare sostituendola con termini più efficaci certamente ma freddi e senza linfa. Nei suoi stivali da cavallerizzo, con il suo scudiscio segnala errori, con la sua grande matita appuntita (minaccia di farne un clistere per gli asini), Stravalaci è colorato e virtuoso, è il poliziotto cattivo, il professore arcigno fissato con i participi passati, l'uso degli articoli, un po' scienziato un po' Superquark. E poi ancora l'uso delle virgole o l'abuso dei punti esclamativi, o quello improprio dei superlativi, le doppie zeta. In video appare l'onorevole Razzi e abbinare il suo cognome a quell'aggettivo, lo so, fa accapponare la pelle. Come contraltare ecco Modugno e Pasolini. L'italiano è in continuo movimento e mutazione, non uccidiamolo prima del tempo, non gli pratichiamo l'eutanasia, non diamogli il colpo di grazia: la lingua langue dove il congiuntivo duole.

Oggi pare un'offesa, soprattutto tra i ragazzi, coniugare decentemente un verbo intransitivo o usare correttamente un condizionale o addirittura una consecutio temporum; sei visto come un sobillatore, un collaborazionista. E poi gli inglesismi a storpiare la nostra bella lingua secolare sostituendola con termini più efficaci certamente ma freddi e senza linfa. Nei suoi stivali da cavallerizzo, con il suo scudiscio segnala errori, con la sua grande matita appuntita (minaccia di farne un clistere per gli asini), Stravalaci è colorato e virtuoso, è il poliziotto cattivo, il professore arcigno fissato con i participi passati, l'uso degli articoli, un po' scienziato un po' Superquark. E poi ancora l'uso delle virgole o l'abuso dei punti esclamativi, o quello improprio dei superlativi, le doppie zeta. In video appare l'onorevole Razzi e abbinare il suo cognome a quell'aggettivo, lo so, fa accapponare la pelle. Come contraltare ecco Modugno e Pasolini. L'italiano è in continuo movimento e mutazione, non uccidiamolo prima del tempo, non gli pratichiamo l'eutanasia, non diamogli il colpo di grazia: la lingua langue dove il congiuntivo duole.

Proprio nei giorni nei quali il diciottenne Sinner, cognome altoatesino ma italiano, vinceva proprio a Milano il Next Gen, il torneo più importante a livello mondiale per le future generazioni di campioni con la racchetta, sempre all'Elfo andava in scena la vita del campione Andrè Agassi riassunta nella bellissima autobiografia “Open”. Testo meraviglioso, scritto da un Premio Pulitzer che ha affiancato il tennista, nel quale, più del tennis, emergono le dinamiche familiari soprattutto con il padre immigrato iraniano e portiere in un albergo a Las Vegas innamorato pazzo di set ed ace tanto da forgiare in prima persona con allenamenti massacranti fin dalla tenerissima età i suoi figli per dargli un futuro migliore, più ricco e più agiato di quello che aveva potuto garantire lui. La storia è emozionante, commovente, toccante,  la resa della compagnia Invisibile Kollettivo ha avuto alti e bassi. Intanto il muoversi sulla scena con il libro in mano allontanava la platea e non permetteva di lasciarsi andare pienamente al flusso delle vicende. In seconda battuta, la bella trovata di mettere al posto del volto dei cinque attori in scena un cartone con la faccia del tennista americano all'inizio è sembrava un escamotage azzeccato, quando però lo stesso effetto si è ripetuto per tutto l'arco della performance allora è sopraggiunta l'assuefazione e una certa stanchezza nei confronti del mezzo scenico. Passiamo ai costumi: se mi racconti la vita di un tennista puoi anche indossare abiti quotidiani, se invece nel mezzo del racconto vuoi cimentarti in battute da fondo campo, in top spin o discese a rete o serve and volley allora forse i tacchi non sono la cosa più indicata. Così come i movimenti: se hai l'ardire di mimare i gesti di un campione di net e lungo linea, di rovesci a due mani e smash forse quei movimenti devi saperli riprodurre invece di saltare come se dovessi schiacciare a pallavolo o danzare a corpo libero come libellule. Infine il telo centrale, quel velo spiegazzato che, se da una parte ha risolto scenicamente molte situazioni, dall'altra è stato abusato ed il sapore finale che ne è scaturito è stato leggermente amatoriale: il velatino per le proiezioni delle partite, il velo per le ombre, per i sogni contorti e gli incubi, il telo sempre troppo azionato, invasivo. Belle le scelte musicali da “Purple rain” di Prince, “My way” e “That's life” di The Voice. Sottotono rispetto alla materia incandescente che avevano tra le mani.

la resa della compagnia Invisibile Kollettivo ha avuto alti e bassi. Intanto il muoversi sulla scena con il libro in mano allontanava la platea e non permetteva di lasciarsi andare pienamente al flusso delle vicende. In seconda battuta, la bella trovata di mettere al posto del volto dei cinque attori in scena un cartone con la faccia del tennista americano all'inizio è sembrava un escamotage azzeccato, quando però lo stesso effetto si è ripetuto per tutto l'arco della performance allora è sopraggiunta l'assuefazione e una certa stanchezza nei confronti del mezzo scenico. Passiamo ai costumi: se mi racconti la vita di un tennista puoi anche indossare abiti quotidiani, se invece nel mezzo del racconto vuoi cimentarti in battute da fondo campo, in top spin o discese a rete o serve and volley allora forse i tacchi non sono la cosa più indicata. Così come i movimenti: se hai l'ardire di mimare i gesti di un campione di net e lungo linea, di rovesci a due mani e smash forse quei movimenti devi saperli riprodurre invece di saltare come se dovessi schiacciare a pallavolo o danzare a corpo libero come libellule. Infine il telo centrale, quel velo spiegazzato che, se da una parte ha risolto scenicamente molte situazioni, dall'altra è stato abusato ed il sapore finale che ne è scaturito è stato leggermente amatoriale: il velatino per le proiezioni delle partite, il velo per le ombre, per i sogni contorti e gli incubi, il telo sempre troppo azionato, invasivo. Belle le scelte musicali da “Purple rain” di Prince, “My way” e “That's life” di The Voice. Sottotono rispetto alla materia incandescente che avevano tra le mani.

Al Franco Parenti invece vanno in scena gli Oyes con il loro nuovo "Schianto". Stefano Cordella sa scrivere per il teatro, la sua scrittura è un machete nella foresta, creando questi mondi paralleli, visionari, altri, debordanti, infarciti da dialoghi serrati, crudi di slang, sanguinosi di borgata che colano rabbia, cinismo, quell'acido gelo che nasconde la voglia di una carezza. Potremmo paragonare le sue drammaturgie, per lucidità e sprint, assonanze e slanci, a Carrozzeria  Orfeo o a Bruno Fornasari dei Filodrammatici milanesi. Parliamo a ragion veduta dopo aver visto, nel tempo, “Vania” e “Io non sono un gabbiano”. Su “Schianto” (che vedemmo in fase di studio due estati fa a “Inequilibrio” a Castiglioncello) il quadro leggermente s'incrina, il vetro (come quello che riempie la scena e il fondale, pare un castello di ghiaccio come questi cuori resi duri e glaciali dal corso delle loro esistenze di solitudini) si frammenta e si crepa. Da una parte respira un'idea forte, dall'altra si ha la sensazione di aggiunte, di una eccedenza di particolari e storie che s'intersecano; se alcune parti sono troppo colme di elementi, altre avrebbero avuto bisogno di una maggiore analisi. Il gruppo degli Oyes (sempre intensi e in parte Dario Merlini, Francesca Gemma, Umberto Terruso e Fabio Zulli) comunque, dal punto di vista attoriale, regge l'urto ed ha la garra necessaria ad affrontare con grinta e tenacia questi testi dirompenti che fioriscono sul conflitto. Sta tutto nel titolo: “Schianto” appunto: un uomo solo per scelta e cinico manager ha appena saputo di avere un tumore sale su un taxi con un autista logorroico ignorante, sessista e razzista che sta per avere un figlio.

Orfeo o a Bruno Fornasari dei Filodrammatici milanesi. Parliamo a ragion veduta dopo aver visto, nel tempo, “Vania” e “Io non sono un gabbiano”. Su “Schianto” (che vedemmo in fase di studio due estati fa a “Inequilibrio” a Castiglioncello) il quadro leggermente s'incrina, il vetro (come quello che riempie la scena e il fondale, pare un castello di ghiaccio come questi cuori resi duri e glaciali dal corso delle loro esistenze di solitudini) si frammenta e si crepa. Da una parte respira un'idea forte, dall'altra si ha la sensazione di aggiunte, di una eccedenza di particolari e storie che s'intersecano; se alcune parti sono troppo colme di elementi, altre avrebbero avuto bisogno di una maggiore analisi. Il gruppo degli Oyes (sempre intensi e in parte Dario Merlini, Francesca Gemma, Umberto Terruso e Fabio Zulli) comunque, dal punto di vista attoriale, regge l'urto ed ha la garra necessaria ad affrontare con grinta e tenacia questi testi dirompenti che fioriscono sul conflitto. Sta tutto nel titolo: “Schianto” appunto: un uomo solo per scelta e cinico manager ha appena saputo di avere un tumore sale su un taxi con un autista logorroico ignorante, sessista e razzista che sta per avere un figlio.  La frizione tra i due è naturale e logica e l'incidente con una figura mitologica e ibrida come uno strano essere che potrebbe somigliare ad un canguro (i rimandi a Lynch o Cronenberg si palesano). Forse sono già morti nel botto e si trovano in una sorta di limbo delle anime. Fin qui tutto scorre sul filo delicato di una poetica che taglia e di un'agguerrita dialettica aspra che cozzano creando una bolla di sospeso, irriverente e sorprendente che spiazza e affascina. Poi però, e qui sta l'assommarsi, l'accatastarsi di personaggi ed eventi, arriva un ragazzo travestito da Robin, che vuole salvare il mondo anche senza Batman, e una cantante mistress in latex disinibita e uno strano squallido bar nel bel mezzo del niente. Se prima ci poteva essere un equilibrio tra il credibile e l'incredibile, tra il plausibile e l'onirico, adesso, dopo le aggiunte, si ha la sensazione che la barra del discorso si sia un po' perduta alla ricerca del colpo ad effetto, della stravaganza allucinata, del tocco spiazzante che susciti un altro, ennesimo wow. E' quando la cantante prende la parola dal palco del locale che qualcosa si spezza e s'infrange e il patto tra platea e scena s'inceppa rendendo la visione non incredibile ma poco credibile, al netto della nostra mai richiesta di realismo e naturalismo.

La frizione tra i due è naturale e logica e l'incidente con una figura mitologica e ibrida come uno strano essere che potrebbe somigliare ad un canguro (i rimandi a Lynch o Cronenberg si palesano). Forse sono già morti nel botto e si trovano in una sorta di limbo delle anime. Fin qui tutto scorre sul filo delicato di una poetica che taglia e di un'agguerrita dialettica aspra che cozzano creando una bolla di sospeso, irriverente e sorprendente che spiazza e affascina. Poi però, e qui sta l'assommarsi, l'accatastarsi di personaggi ed eventi, arriva un ragazzo travestito da Robin, che vuole salvare il mondo anche senza Batman, e una cantante mistress in latex disinibita e uno strano squallido bar nel bel mezzo del niente. Se prima ci poteva essere un equilibrio tra il credibile e l'incredibile, tra il plausibile e l'onirico, adesso, dopo le aggiunte, si ha la sensazione che la barra del discorso si sia un po' perduta alla ricerca del colpo ad effetto, della stravaganza allucinata, del tocco spiazzante che susciti un altro, ennesimo wow. E' quando la cantante prende la parola dal palco del locale che qualcosa si spezza e s'infrange e il patto tra platea e scena s'inceppa rendendo la visione non incredibile ma poco credibile, al netto della nostra mai richiesta di realismo e naturalismo.

Tommaso Chimenti 15/11/2019

Se questo è Malosti: Levi non può essere lieve

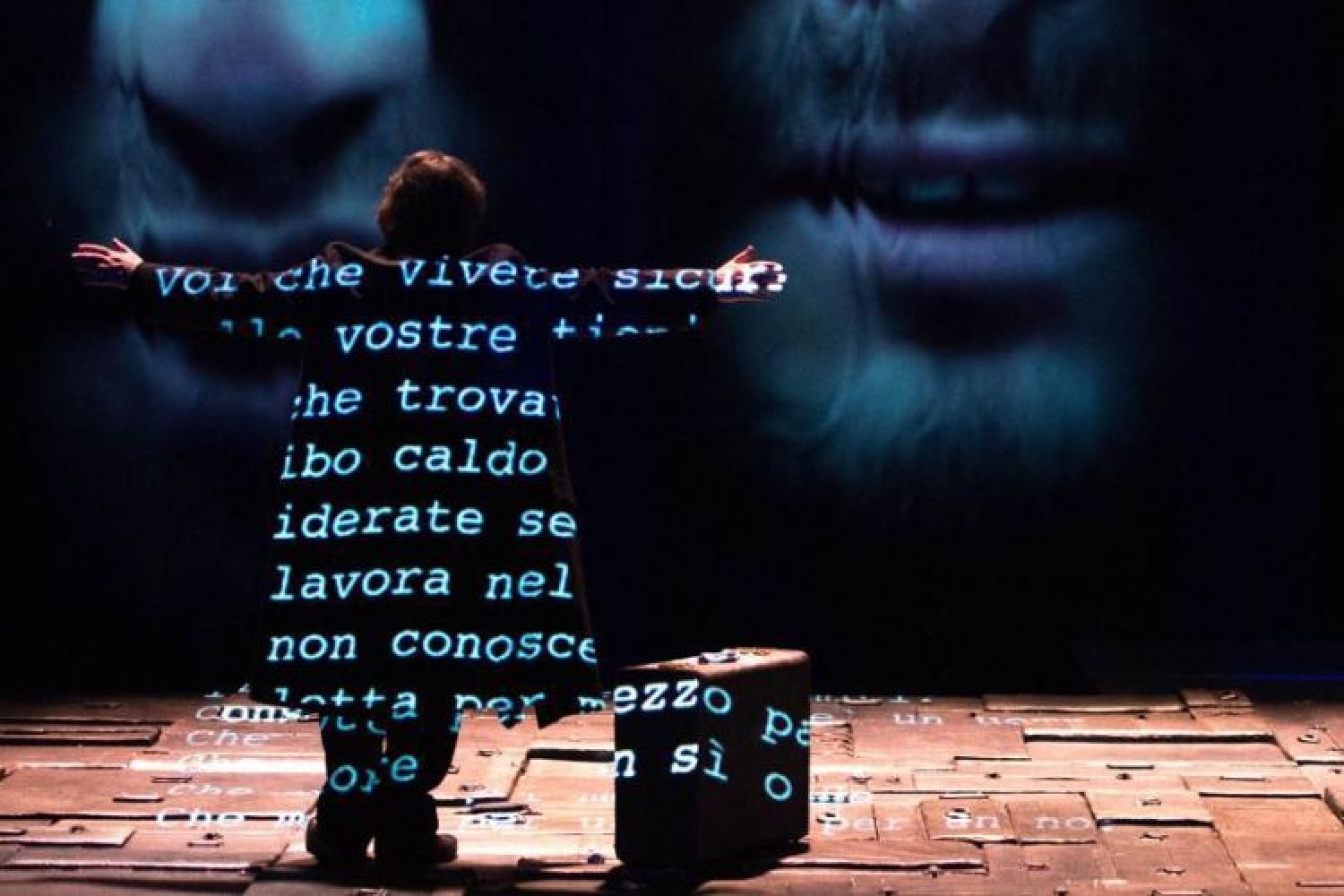

ROMA – Dopo averlo visto nelle vesti carnascialesche e viscerali dei Sonetti shakespeariani, dopo averlo ammirato in un Moliere colorato e raffinato, stavolta applaudiamo un Valter Malosti poliedrico, sempre più artista a 360 gradi, capace di cambi di registro, di sterzate, di intuizioni, di piccole grandi magie sceniche. In “Se questo è un uomo” (che in prima battuta era stato affidato a Paolo Pierobon che ha lasciato la “patata bollente” a 25 giorni dal debutto: un bravo a Malosti anche per aver preso la nave a quel punto della rotta), sempre terreno scivoloso con la retorica e la didattica e la didascalia sempre pronte a fare capolino, il direttore del Tpe di Torino (che lo produce assieme al Teatro Stabile di Torino e al Teatro di Roma) è riuscito, con una recitazione neutrale e che non lasciava adito né respiro a convenzioni né a facili commozioni, a far passare, nel suo quasi completo immobilismo, un dolore feroce, uno strazio silenzioso, lasciare ferite sotterranee.

Il suo è un teatro sempre curato all'estremo, denso di contenuti ma pulito in immagini che rimangono impresse anche molto oltre la fine della rappresentazione; qui l'uso delle proiezioni che dialogano perfettamente con il protagonista (1h 40' di monologo, mai stancante o fiacco, mai cede o tentenna), la scena (efficace di Margherita Palli) con il pavimento sconnesso e obliquo come un paesaggio lunare spettrale di crateri, come le vite degli ebrei dopo le Leggi Razziali, il coro (le bocche proiettate ci portano alla memoria “Non io” di Samuel Beckett) con i madrigali che trascinano con religiosità aulica e spirito febbrile, i due performer, usati con il contagocce, una danzatrice e un attore zombiesco, che intervengono a piccole dosi, come satelliti che danno ancora più risalto al pianeta centrale. Comunque non si tratta di un one man show anche se tutto ruota attorno al carisma e alla luce che emana Malosti/Levi fermo in mezzo alla scena nel suo cappotto, con la valigia, lì sospeso, abbandonato nel vuoto attorno e con tutto quel buio, soprattutto quando la casa alle sue spalle si alza dopo l'entrata nel lager, quel nero devastante, violento, crudele e brutale che dietro di lui vuole aggredirlo, tenta di mangiarselo, vuole inghiottirselo, vuole trascinare anche noi, succhiandoci dalla platea, come una calamita bulimica che attrae ogni materia che le gravita attorno.

Il progetto di Malosti è alto, inconsueto e impegnativo a cento anni dalla nascita del torinese Primo Levi (31 luglio 1919), tre gli appuntamenti ideati con altrettanti campioni della scena contemporanea nostrana: Pierobon, appunto in prima battuta, in “Se questo è un uomo”, Luigi Lo Cascio con “Il Sistema Periodico”, Fabrizio Gifuni in “I sommersi e i salvati”. La neve scorre sul velatino sul boccascena e, una volta caduto a terra, forma una sorta di fangoso appicicaticcio composto che sa di melma, di sporco, di quel laido incrostato che pervade i giorni nel campo di concentramento. Il suo è un racconto, il lento scivolamento nell'abisso, anzi in quell'Inferno che si fa parallelo, in audio, con quello dantesco. Il ritmo, nel suo incedere lineare e senza strappi, nella sua “normalità” di concatenazione degli eventi senza pathos (dona ancora più freddo alle ossa), è un cammino claudicante, una perdita, una discesa tra queste scale di grigi, sfumature di morte, con questi riflettori (le luci affilate sono di Cesare Accetta) che da più parti colpiscono, accecano, incartano Malosti come un interrogatorio al sapore di chiavistelli, al crudo rumore di ghigliottina. Malosti qui non è Levi, ma è Levi che racconta di se stesso in una triangolazione che restituisce gravità e distanza, un occhio esterno che allontana e rende la visuale più nitida sull'impianto. Un grande lavoro composito pulito.

(dona ancora più freddo alle ossa), è un cammino claudicante, una perdita, una discesa tra queste scale di grigi, sfumature di morte, con questi riflettori (le luci affilate sono di Cesare Accetta) che da più parti colpiscono, accecano, incartano Malosti come un interrogatorio al sapore di chiavistelli, al crudo rumore di ghigliottina. Malosti qui non è Levi, ma è Levi che racconta di se stesso in una triangolazione che restituisce gravità e distanza, un occhio esterno che allontana e rende la visuale più nitida sull'impianto. Un grande lavoro composito pulito.

Tante scolaresche (il tema si presta) e nessun fiato, nessuna distrazione, nessun bisbiglio: la luce oscura che arriva dal palco è talmente potente che annichilisce, ti rende esangue, prosciuga, congela, immobilizza, affascina, deglutisce come un imbuto, tira come un cono d'ombra, risucchia come sabbie mobili. E basta leggere Levi, e basta sentire Malosti per capire, anche a distanza di anni, quanto abbaglianti e incresciose fossero le inesattezze e gli errori grossolani e marcati disseminati all'interno della pellicola Premio Oscar “La vita è bella”: le baracche dei prigionieri in muratura con il pavimento, invece erano di legno con il fango a terra, il bambino che rimane con il padre, invece venivano separati e gassati subito, i teschi messi a piramide, invece c'erano i forni crematori per “farli passare per il camino”, gli americani che arrivano in Polonia con i carri armati a distribuire cioccolata e chewing gum (come accadde a Napoli, Malaparte docet), invece erano stati i russi  a liberare i campi. Inaccettabili stravolgimenti della Storia.

a liberare i campi. Inaccettabili stravolgimenti della Storia.

Valter Malosti conosce i meccanismi del teatro, le sue pieghe e al contempo non usa strategie, ruffianerie, sotterfugi, rimanendo minimalista pur nella somma che mai risulta debordante, anzi tutto è centellinato, misurato, millimetrico, ben calibrato. Inoltre, seppure tutto il testo sia concentrato su di lui e nelle sue mani e gravi sulle sue spalle larghe, mai si ha la sensazione del mattatore che “uccide” il testo e se lo mastichi per il puro gusto dell'applauso (abbiamo molti esempi in Italia di tale nefasto modo di stare in scena).

Il suo  scorrere è ansiogeno in una calma apparentemente gelida che non ti concede vie di fuga né attimi dove poter stare tranquillo affossato sulla tua poltroncina, ogni incipit è uno spillo che ti costringe ad aprire gli occhi, ti mette a nudo in questa “demolizione di un uomo”, e ti senti piccolo, e ti senti vulnerabile, e ti senti indifeso e impotente, ingabbiato, “la presenza cattiva del filo spinato” la senti sulla pelle come brivido irto, sei solo, offeso, tramortito, senza speranza. Testo straziante e ancora necessario. E c'è quasi vergogna alla fine ad applaudire, perché il battere le mani è gioia o liberazione e in questo caso non ci può essere né l'una né l'altra. Se questo è Malosti lo vogliamo vedere altre dieci, cento, mille volte.

scorrere è ansiogeno in una calma apparentemente gelida che non ti concede vie di fuga né attimi dove poter stare tranquillo affossato sulla tua poltroncina, ogni incipit è uno spillo che ti costringe ad aprire gli occhi, ti mette a nudo in questa “demolizione di un uomo”, e ti senti piccolo, e ti senti vulnerabile, e ti senti indifeso e impotente, ingabbiato, “la presenza cattiva del filo spinato” la senti sulla pelle come brivido irto, sei solo, offeso, tramortito, senza speranza. Testo straziante e ancora necessario. E c'è quasi vergogna alla fine ad applaudire, perché il battere le mani è gioia o liberazione e in questo caso non ci può essere né l'una né l'altra. Se questo è Malosti lo vogliamo vedere altre dieci, cento, mille volte.

Tommaso Chimenti 10/11/2019

Foto: Tommaso Le Pera

Dopo un anno la Tempesta Vaia risuona grazie a Righetto-Sangati-Pennacchi

PADOVA – Ormai la comunicazione moderna è talmente abbagliante sul momento, catalizza l'attenzione attraverso i media, i social network in maniera tanto invasiva da scemare in pochi giorni. Una luce potentissima che porta una luce flebile e spesso frivola buona per un tweet, un po' di commozione dal divano, un like svogliato e stanco e assonnato dalla scrivania. E poi? Rimangono i danni, rimangono gli abitanti sul territorio, rimangono i detriti, le macerie, fisiche e morali. E così è successo con la Tempesta Vaia nel Nord Italia dell'ottobre 2018, le immagini raccapriccianti di distese infinite di alberi travolti, smembrati, divelti come cerini da una terra prima arida e poi gonfia di pioggia. La comunicazione, dicevamo, è talmente insistente e pervasiva nei primi giorni e talmente  potente e violenta, occupando tutti i canali d'informazione che, necessariamente, dopo poco ha bisogno di altra carne fresca da spolpare, di nuovi casi, nuove tragedie, vicine o lontane, nuovi sensazionalismi da sparare in prima pagina o in apertura di tg. Gioco forza il dramma precedente finisce sotto la polvere, nell'oblio, nel dimenticatoio. Tutto diventa talmente preponderante e importante, tutto è sparato e strillato a decibel sempre più alti che la nostra concentrazione, interesse e memoria rimuovono, accantonano un po' per difesa e un po' perché tutto il bombardamento si somma e diviene una matassa indistinta di rovine e fatichiamo a ricordarci quando, dove, chi, cosa e a rimettere i pezzi a posto. La tragedia del Vaia è solamente di un anno fa e, come dice il testo di Matteo Righetto, al di là delle Dolomiti se lo scorderanno presto. Vero, anzi verissimo. E' quello che è successo.

potente e violenta, occupando tutti i canali d'informazione che, necessariamente, dopo poco ha bisogno di altra carne fresca da spolpare, di nuovi casi, nuove tragedie, vicine o lontane, nuovi sensazionalismi da sparare in prima pagina o in apertura di tg. Gioco forza il dramma precedente finisce sotto la polvere, nell'oblio, nel dimenticatoio. Tutto diventa talmente preponderante e importante, tutto è sparato e strillato a decibel sempre più alti che la nostra concentrazione, interesse e memoria rimuovono, accantonano un po' per difesa e un po' perché tutto il bombardamento si somma e diviene una matassa indistinta di rovine e fatichiamo a ricordarci quando, dove, chi, cosa e a rimettere i pezzi a posto. La tragedia del Vaia è solamente di un anno fa e, come dice il testo di Matteo Righetto, al di là delle Dolomiti se lo scorderanno presto. Vero, anzi verissimo. E' quello che è successo.

Sta di fatto che il teatro, forse perché mezzo ed arte più terrena e umana, più artigianale e tattile, in due recenti produzioni ha ricordato la sciagura di fine ottobre scorso: a Siracusa questa estate nella produzione Inda del Teatro Antico gli abeti abbattuti erano la scenografia de “Le Troiane” pensata dall'architetto Stefano Boeri, e in questa nuova produzione del Teatro Stabile Veneto, “Da qui alla Luna”, viscerale, sentita, partecipata. Il titolo fa riferimento alla portata del disastro che pare impalpabile parlando di alberi ma che invece, parlando di numeri diventa ingombrante: se messi uno in fila all'altro i 16 milioni di alberi abbattuti dalla furia della bufera riescono ad arrivare ad una somma di chilometri tali da poter raggiungere dalla Terra la Luna, la Luna dei poeti, la Luna di Pierrot, la Luna di Astolfo, la Luna di Armstrong. Una tragedia di proporzioni bibliche che ha colpito Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. In questo “Da qui alla Luna”, commovente e toccante, il regista Giorgio Sangati è riuscito a far dialogare l'affabulatore Andrea Pennacchi, il chitarrista e cantautore Giorgio Gobbo e l'Orchestra di Padova e del Veneto, con oltre trenta elementi, che si è fatta pioggia, uragano, tsunami e ha tratteggiato, sottolineato e non semplicemente accompagnato, tutti i momenti e le fasi del disastro, da quando montava a quando infuriava fino alla devastazione che ha lasciato a terra.

Un piccolo inciso è necessario sul protagonista, da settembre nel cast di “Propaganda Live” di Zoro: Pennacchi è la risposta a Crozza quando apriva Ballarò, è la risposta a Stefano Massini a Piazza Pulita, è Grillo agli inizi della sua carriera, un po' Albanese, un po' Gnocchi, un po' Natalino Balasso, molto Paolini, ha la pastosità di Chef Rubio, l'imponenza di John Goodman, quella terrenità nostrana ruvida e semplice delle campagne, ha un'anima ironica travestita da tragedia, un telaio sarcastico vestito da cronaca, il tutto immerso nel dialetto feroce veneto, ha quell'aria rude da guerriero celtico, è spigoloso nella sua barba ispida, furibondo, furioso, imbufalito ti sfida selvaggio, il suo modo di stare in scena è crudo, sanguigno, sa di provincia, va dritto al punto, sferzante come una mazzata, duro senza tanti giri di parola, arrabbiato, corposo come un rugbista in mischia, testa bassa e pedalare. Un grande caratterista. I suoi sono sguardi feroci, lampi indagatori, che ti scavano dentro, fulminandoti, addosso, è burbero e brutale ma è anche un possibile Cipputi moderno: “con i Pennacchi e con le armi”, diceva De Andrè nella sua “Bocca di rosa”. Azzeccato.

Ma torniamo all'attualità: “Da qui alla Luna” è un colpo al cuore, un gancio ben assestato alla bocca dello stomaco, entra come un'autopsia dentro le pieghe della sciagura tra documenti, perizie, vita vissuta, lacrime, paura. Una foresta viene divelta, sradicata, mangiata, implosa. E dire che da queste parti, dal Polesine al Vajont, di tragedie, purtroppo, ne hanno sentite, vissute sulla pelle. Tanti ceppi a terra, che arrivano proprio dalle zone colpite, sono la scarna scenografia, magra e macabra di ombre basse come le immagini di quelle montagne adesso brulle e calve dove giacciono ancora i cadaveri di arbusti, linfa e resina non più verticali. Una disgrazia da dover necessariamente urlare anche oltre i confini macroregionali aggrediti dalla forza della Natura (e dalla stupidità umana che ha innescato il surriscaldamento globale e la conseguente tropicalizzazione alla quale viene imputato anche questo evento) per riportare l'attenzione nazionale, quelle “Venezia e Roma”, citate da Pennacchi, che hanno altro a cui pensare, a livello politico e non solo, per occuparsi delle “province”, del contorno, del laterale. Pennacchi, e il testo di Righetto, riescono a farci sentire la fatica, la preoccupazione crescente, la ferita, anche il dolore degli alberi: “Non è ambientalismo da salotto”. Adesso cadono gli alberi, “i prossimi a cadere saremo noi” in un parallelismo purtroppo molto vero.

L'escamotage per raccontare la vicenda, anzi lo sviluppo e il corso degli eventi che in quella settimana dal 24 ottobre 2018 hanno cambiato radicalmente e per sempre il volto delle nostre montagne, è l'invenzione di tre personaggi, tre età scandite, l'uomo adulto, Silvestro, il bambino, Paolo, l'anziana signora, Agata, tre diversi sentimenti confluiti in un unico grande afflato, un solo respiro prima di grande timore poi di lacrime infine di scossa, rivalsa, rivincita. Possiamo dire che Vaia è stato l'11 settembre ambientale italiano ma in qualche modo sembra sia stato derubricato a qualcosa che interessi soltanto “i montanari”, che non tocchi tutto lo Stivale, tutti gli italiani. Il fumo staziona in aria, in alto a metà tra gli uomini e il cielo, ed è nebbia, è coltre, è mistero in questo thriller con molti cadaveri ma senza l'assassino. Ecco gli incendi, ecco il vento caldo Favonio che secca e prosciuga, ecco in successione venti fortissimi da tifone e piogge torrenziali monsoniche su una terra dura che non accoglie tutta l'acqua scesa e fa saltare come birilli gli abeti. E' un crescere, un aumentare il pathos, il respiro gonfio mentre in alto un faro diventa la Luna che ci guarda tra lo sconsolato e l'impotente. Una Luna che inquadra e impalla Pennacchi e che ci ha fatto trapelare l'immagine della copertina dell'album “Ruttle and Hum” degli U2 nella quale Bono Vox direzionava e

L'escamotage per raccontare la vicenda, anzi lo sviluppo e il corso degli eventi che in quella settimana dal 24 ottobre 2018 hanno cambiato radicalmente e per sempre il volto delle nostre montagne, è l'invenzione di tre personaggi, tre età scandite, l'uomo adulto, Silvestro, il bambino, Paolo, l'anziana signora, Agata, tre diversi sentimenti confluiti in un unico grande afflato, un solo respiro prima di grande timore poi di lacrime infine di scossa, rivalsa, rivincita. Possiamo dire che Vaia è stato l'11 settembre ambientale italiano ma in qualche modo sembra sia stato derubricato a qualcosa che interessi soltanto “i montanari”, che non tocchi tutto lo Stivale, tutti gli italiani. Il fumo staziona in aria, in alto a metà tra gli uomini e il cielo, ed è nebbia, è coltre, è mistero in questo thriller con molti cadaveri ma senza l'assassino. Ecco gli incendi, ecco il vento caldo Favonio che secca e prosciuga, ecco in successione venti fortissimi da tifone e piogge torrenziali monsoniche su una terra dura che non accoglie tutta l'acqua scesa e fa saltare come birilli gli abeti. E' un crescere, un aumentare il pathos, il respiro gonfio mentre in alto un faro diventa la Luna che ci guarda tra lo sconsolato e l'impotente. Una Luna che inquadra e impalla Pennacchi e che ci ha fatto trapelare l'immagine della copertina dell'album “Ruttle and Hum” degli U2 nella quale Bono Vox direzionava e

Il racconto è denso come fango, è pregno e incessante come melma, è umido di lacrime, ora è una scarica adesso una riflessione sconvolta, ora è senza posa, ora è poesia senza resa, adesso decelera per poi risalire, perforare, trafiggere, solcare: “Una volta gli uomini vivevano con la Natura, ora contro la Natura”. Sembra un inferno di ponti che crollano, tetti che volano, “case scoperchiate e boschi stesi”, strade che cedono, la corrente che salta e gli alberi che cadono come birilli nel bel mezzo di uno strike, come grissini sgretolati, come fuscelli spezzati, come stecchini rotti: un vero massacro ecologico, emotivo, sentimentale, il Giudizio Universale, la Fine del Mondo, uno scenario apocalittico, di zolfo, di marcio, di crollo, di perdita, non solo materiale, di lutto. La Luna indica il progresso dell'uomo, questa Luna invece, questa distanza colmata con gli alberi messi idealmente in una linea ipotetica fino al satellite crivellato di crateri, certifica un regresso. Piacerebbe anche a Greta.

Tommaso Chimenti 08/11/2019

Foto: Serena Pea

Il pane delle Ariette e il petrolio delle Albe

MONTEVEGLIO – Pane, Petrolio e Pasolini, inevitabilmente PPP. Da lì non si scappa, da lì non si può fuggire, da lì tutto nasce, tutto torna, tutto muore, tutto resuscita. Il teatro riesce ad unire l’Emilia e la Romagna e gruppi storici come le Ariette, il pane, la terra, il rurale, e le Albe, Ravenna con le sue raffinerie e le piattaforme, le ciminiere e i suoi fumi velenosi. A ferro di cavallo, nel deposito degli attrezzi, qua tra Bologna e Modena guardando Zocca e la Valsamoggia, dopo le repliche romagnole, siamo immersi in una seduta spiritica, di quelle nelle quali, senza nostalgia, si rievocano fatti e situazioni passate ed andate per capire meglio, spiegarselo, il proprio presente. È un’accettazione di ciò che è stato, senz’acredine, senz’astio, senz’odio. È un incontro tra tempi diversi, che poi il tempo, si sa, non è progressivo ma subisce accelerazioni e frenate brusche, è un elastico che adesso si piega e ora si allunga.

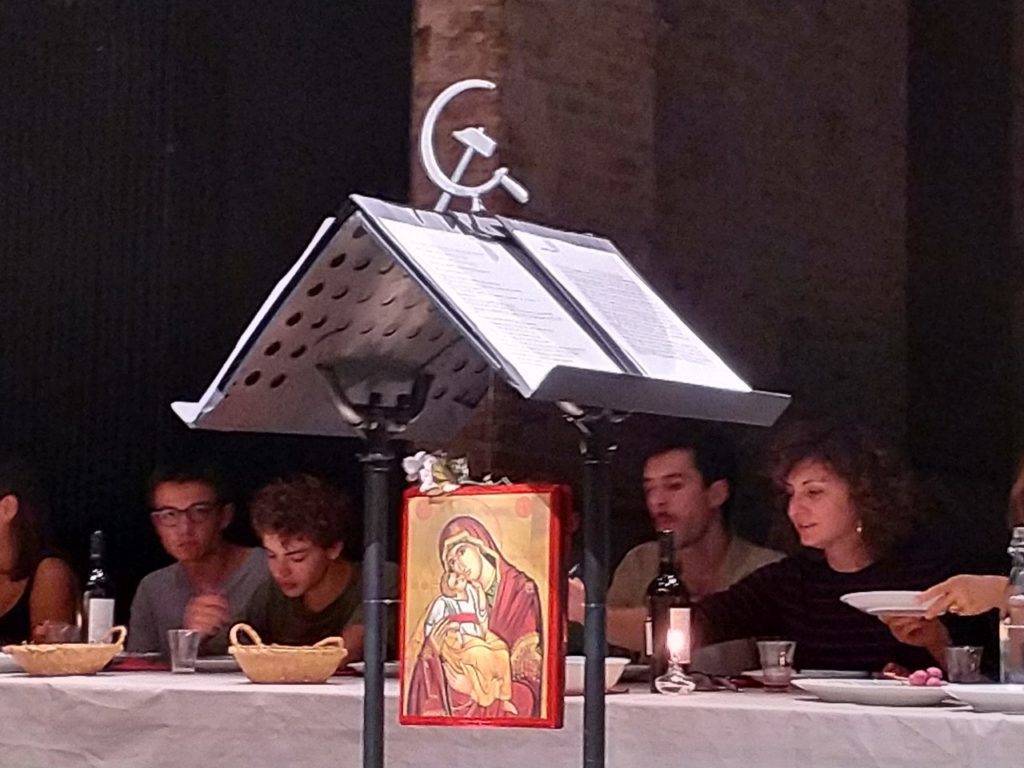

La cucina è al centro per questo nuovo lavoro, il primo condiviso con un’altra compagnia, o, come in questo caso, con un membro storico di un altro gruppo storico (Luigi Dadina): nella definizione-titolo-didascalia “Pane e Petrolio” c’è tutto, è una fotografia perfetta, non manca niente, è un affresco magnetico e immediatamente riconoscibile e comprensibile. Quaranta persone a replica per questa ennesima cena rituale, questa preghiera laica, questa cerimonia religiosamente atea di condivisione, di passaggi, di scambi. Le tre Ariette più Dadina formano un quadrilatero di racconti che si perdono  nelle loro autobiografie, momenti e parole d’infanzia mentre muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie tenui che ti viene da stringerti. Non ci si sente soli, non ci si sente persi né perduti. Le biografie dei quattro sono lontanissime e diversissime da quelle di tutti noi ma di fondo c’è un qualcosa che ci unisce: c’è la crescita, c’è un mondo che si rimpicciolisce mentre noi cresciamo prima ed invecchiamo dopo, c’è il cambiamento, c’è il tempo che tutto trafuga, modella, cesella, toglie, morde, mangia, storpia. Stefano ci immerge nella sua visuale di una Bologna stretta tra un vivaio e il cimitero, il padre salumiere e comunista come il nonno, la mamma pia.

nelle loro autobiografie, momenti e parole d’infanzia mentre muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie tenui che ti viene da stringerti. Non ci si sente soli, non ci si sente persi né perduti. Le biografie dei quattro sono lontanissime e diversissime da quelle di tutti noi ma di fondo c’è un qualcosa che ci unisce: c’è la crescita, c’è un mondo che si rimpicciolisce mentre noi cresciamo prima ed invecchiamo dopo, c’è il cambiamento, c’è il tempo che tutto trafuga, modella, cesella, toglie, morde, mangia, storpia. Stefano ci immerge nella sua visuale di una Bologna stretta tra un vivaio e il cimitero, il padre salumiere e comunista come il nonno, la mamma pia.

Le loro biografie si muovono, scorrazzano e aleggiano in quest’arena rettangolare creata all’interno dei tavoli mentre Pasolini è un leggio fermo e statico al centro assieme ad un’edicola votiva, una Madonna ingenua e fiori rossi. Un’Ave Maria (arriveranno anche Battisti e “Il mondo” di Jimmy Fontana) riecheggia a più riprese scandendo le parti dello spettacolo, i gradini più dolorosi, sottolineando i  passaggi di consegna. Vedi le Ariette e pensi che sia sempre lo stesso spettacolo, sempre lo stesso format e, in qualche modo, sai già cosa aspettarti. Poi, una volta davanti al loro universo dolce e intenso, ti trovi gentilmente travolto dalle loro parole che parlano di campagna e animali, di genitori e ricordi minimi che qui esplodono e riverberano con i nostri e vanno a braccetto con le nostre vite, trovano rifugio e diritto di cittadinanza e ci estrapolano pezzi nascosti dentro, cose che volevamo seppellire, parti che non volevamo raccontarci né riesumare.

passaggi di consegna. Vedi le Ariette e pensi che sia sempre lo stesso spettacolo, sempre lo stesso format e, in qualche modo, sai già cosa aspettarti. Poi, una volta davanti al loro universo dolce e intenso, ti trovi gentilmente travolto dalle loro parole che parlano di campagna e animali, di genitori e ricordi minimi che qui esplodono e riverberano con i nostri e vanno a braccetto con le nostre vite, trovano rifugio e diritto di cittadinanza e ci estrapolano pezzi nascosti dentro, cose che volevamo seppellire, parti che non volevamo raccontarci né riesumare.

Il loro tirare la pasta (alla fine mangeremo dei tortelli di farina di castagne, triangolari come fanno a Ravenna) è un tirare le fila, un rimettere insieme esperienze e tempi, miscelare tutto in un’unica pasta perché siamo tutti, attori e spettatori, nella stessa pasta, della stessa pasta, facciamo parte indissolubilmente del medesimo magma, ci muoviamo, volenti o nolenti, tutti insieme: nessuno si salva da solo. I gesti sono arcaici, di una bellezza limpida, pura, eterna, pacifica e pacificata, sacri, da contemplare nella giusta lentezza, come quando Stefano e Maurizio spadellano sembrano chierichetti che spargono l’incenso in una navata.

Che cos’è il teatro se non condivisione? Luigi ci apre le porte della sua famiglia fatta di lavoro, di fatica, di sudare. Le donne di casa fumavano e bevevano caffè, il padre operaio-paracadutista; Paola ci spiega di sua madre intenta e occupata nella pulizia della casa e suo padre Tommaso. E ci fanno entrare nei loro meandri più profondi e sinceri mentre tagliano il pane e ognuno si sente a casa propria, tra i propri cari, immerso nei propri sogni.  Nel momento dei “dialoghi impossibili” di Luigi con la madre e di Paola con il padre ci sono le parole che non sono riusciti a dirsi (ognuno di noi ha chilometri di dialoghi che avrebbe voluto fare ma che sono rimasti inghiottiti, abortiti nell’esofago, deglutiti tra rabbia e lacrime), tutto il non detto sedimentato e raggrumato che è diventato pietra, mattone, muro. Maurizio ci porta alla sua pompa di benzina, il fratellino morto, lui che diventa “il sopravvissuto”. Tutto è delicato e violento, docile e brusco, mite e brutale. La forma è rasserenata, il contenuto spesso ancestrale, di sopraffazioni e poca giustizia. È stato un ritrovarsi antico e un sempre nuovo abbraccio. È importante il loro lavoro, è

Nel momento dei “dialoghi impossibili” di Luigi con la madre e di Paola con il padre ci sono le parole che non sono riusciti a dirsi (ognuno di noi ha chilometri di dialoghi che avrebbe voluto fare ma che sono rimasti inghiottiti, abortiti nell’esofago, deglutiti tra rabbia e lacrime), tutto il non detto sedimentato e raggrumato che è diventato pietra, mattone, muro. Maurizio ci porta alla sua pompa di benzina, il fratellino morto, lui che diventa “il sopravvissuto”. Tutto è delicato e violento, docile e brusco, mite e brutale. La forma è rasserenata, il contenuto spesso ancestrale, di sopraffazioni e poca giustizia. È stato un ritrovarsi antico e un sempre nuovo abbraccio. È importante il loro lavoro, è  importante che ci siano, è importante essere qua. È sempre un gran bel viaggio su chi siamo, su dove viviamo. Menomale che le Ariette ci sono. Se non li avete mai visti è l’ora di venire a trovarli per trovarvi, se li avete già visti tornare è sempre un nuovo inizio. È una veglia, aspettando l’ombra dell’alba di domani. “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’avere amato, non l’aver conosciuto”, sta tutto qui.

importante che ci siano, è importante essere qua. È sempre un gran bel viaggio su chi siamo, su dove viviamo. Menomale che le Ariette ci sono. Se non li avete mai visti è l’ora di venire a trovarli per trovarvi, se li avete già visti tornare è sempre un nuovo inizio. È una veglia, aspettando l’ombra dell’alba di domani. “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’avere amato, non l’aver conosciuto”, sta tutto qui.

Tommaso Chimenti 02/11/2019

Bouchard-Tedacà: Siamo mosche o maiali, o mangiamo o siamo mangiati

FIRENZE – Di solito la mosca non è il problema ma rappresenta il sintomo, quel campanello d'allarme. La mosca rotea, svolazza, s'accapiglia sulle carogne, sulla decomposizione, sul marcio. La mosca è l'ultimo baluardo di vita dove vita già non c'è più, è l'ultimo fremito, l'ultimo colpo d'ali alla ricerca della carcassa in putrefazione. E l'occhio, e la penna, clinico come fosse un'anatomia dei sentimenti, di Michel Marc Bouchard (più volte rappresentato all'interno di “Intercity” al Teatro della Limonaia, come “Il sentiero dei passi pericolosi”) mette a nudo e scoperchia tutta l'infezione e la corruzione morale all'interno di una famiglia (potremmo essere sospesi tra i Kamamazov e “Il Giardino dei ciliegi”), se così si può chiamare. “Sotto lo sguardo delle mosche”, per la regia di Simone Schinocca e della compagnia torinese Tedacà, sono storie claustrofobiche che s'aggrovigliano, storie psicologiche torve e losche, storie di dipendenze patologiche cupe, storie di vendette fredde, storie dove manca l'ossigeno, dove non ci sono finestre per vedere un panorama che sia un po' più lontano, per constatare una siepe da voler superare.

E' nell'incipit  che la narrazione si dipana come fossimo in un teatrino e si delineassero e si mettessero in campo e sul tavolo gli oggetti e gli argomenti, come le puntate sul tappeto verde del poker; tre sono gli elementi che guerreggeranno, che si alimenteranno, che entreranno in frizione o si supporteranno: la morte, la sopravvivenza, la noia. Questi sono i motori dell'uomo moderno, ai quali cercare di nascondersi, dai quali tentare di mimetizzarsi per non farsi colpire dal virus: si sopravvive alla morte e si cade nella noia e nella noia si cerca la morte per poi riuscire a ritrovare faticosamente l'equilibrio barcollante della vita che presto tornerà noiosa contribuendo a questo vortice di up & down, di stelle e Fossa delle Marianne che non fa altro che produrre mostri e fantasmi. Bouchard, che si autodefinisce “autore canadese e non soltanto quebecchese”, ci presenta questi spaccati analitici di rapporti raggelanti, dove non scorre sangue ma calcolo, dialoghi come lame glaciali, famiglie spezzate da un odio sotterraneo che prude, frizza come sale sulla ferita, senza sconti, senza salvezza, senza vincitori né vinti. Se ne esce affranti e svuotati, contagiati, senza commiserazione, senza pietà, senza linfa né energie.

che la narrazione si dipana come fossimo in un teatrino e si delineassero e si mettessero in campo e sul tavolo gli oggetti e gli argomenti, come le puntate sul tappeto verde del poker; tre sono gli elementi che guerreggeranno, che si alimenteranno, che entreranno in frizione o si supporteranno: la morte, la sopravvivenza, la noia. Questi sono i motori dell'uomo moderno, ai quali cercare di nascondersi, dai quali tentare di mimetizzarsi per non farsi colpire dal virus: si sopravvive alla morte e si cade nella noia e nella noia si cerca la morte per poi riuscire a ritrovare faticosamente l'equilibrio barcollante della vita che presto tornerà noiosa contribuendo a questo vortice di up & down, di stelle e Fossa delle Marianne che non fa altro che produrre mostri e fantasmi. Bouchard, che si autodefinisce “autore canadese e non soltanto quebecchese”, ci presenta questi spaccati analitici di rapporti raggelanti, dove non scorre sangue ma calcolo, dialoghi come lame glaciali, famiglie spezzate da un odio sotterraneo che prude, frizza come sale sulla ferita, senza sconti, senza salvezza, senza vincitori né vinti. Se ne esce affranti e svuotati, contagiati, senza commiserazione, senza pietà, senza linfa né energie.

C'è un sipario rosso sul fondale come se fossimo in un teatrino di provincia e la vita che da lì a poco sarà messa in campo, nell'agorà salottiera casalinga, nella tavola imbandita di menzogne e recriminazioni, sia soltanto finzione, di ruoli, di vicinanza, di parentela. Un figlio (Elio D'Alessandro) che ha lasciato la casa, dove è tenuto da sempre sotto una campana di vetro, e dove fa ritorno dopo tre giorni di assenza. La sua nuova fidanzata (Valentina Aicardi decisa, sua anche la traduzione) appena incontrata giù in città. La madre del ragazzo che ha nell'armadio lo scheletro dell'eutanasia concessa alla sorella morente e sofferente. Il cugino, vero Joker del play (Andrea Fazzari, il vero protagonista, ha il cinismo calcolatore e il piglio lucido da Iago, è il Diavolo de “Il Maestro e Margherita”) attorno al quale tutto ruota, cambia, prende forma, si anima, si sciupa, deperisce. La matassa sono fili labirintici di sovrastrutture annodate dal tempo che mai perdona ma che tutto ingigantisce, incancrenisce, satura. I torti si sommano, si amplificano cercando punizioni, colpe divenute capitali e mai più amnistiabili.

C'è un lascito biblico del Figliol Prodigo che l'epilogo dell'Ultima Cena, c'è una sorta di richiamo della foresta di Jack London attorno e dentro questa casa feticcio, questa costruzione nobiliare sorta e cresciuta accanto ad una popolazione di 14.000 maiali, allevatori arricchitisi con suini e prosciutti, con spalle e speck, con cotechini e zamponi. Le mosche intanto gravitano sopra attendendo il loro momento  da sciacalli in miniatura, da avvoltoio microscopici per calare come Unni sulle carni macilente e purulente. Si sono arricchiti con i maiali ma di fondo, nel dna, sono rimasti feroci, brutali, animaleschi. Del maiale si mangia tutto ma anche il maiale mangia qualsiasi cosa.

da sciacalli in miniatura, da avvoltoio microscopici per calare come Unni sulle carni macilente e purulente. Si sono arricchiti con i maiali ma di fondo, nel dna, sono rimasti feroci, brutali, animaleschi. Del maiale si mangia tutto ma anche il maiale mangia qualsiasi cosa.

Sono tutti legati da un dolore straziante in una catena di vuoti e mancanze e assenze: il ragazzo (Amleto imprigionato nel castello di Elsinor?) non può stare lontano da quell'abitazione, il cugino non può vivere senza il ragazzo, la madre senza il ragazzo si sente persa, il ragazzo ha grandissimi mal di stomaco come crisi d'astinenza. E' il ricatto la base per le trattative in questa famiglia dove i ruoli sono saltati, dove tutto è labile, dove i contorni si sono sporcati fino a fare poltiglia delle regole sociali, fino a polverizzare convenzioni accertate. La violenza è il filo che li lega tra letame e larve, tra sangue ed escrementi, tra segreti e minacce. Loro sono i maiali, loro sono le mosche: un groppo che grattugia gravido, grave e gracidante.

Tommaso Chimenti 28/10/2019

Arlecchino e l'anello smemorato: l'alzheimer entra nella Commedia dell'Arte

VENEZIA – “Arlecchino è il rifiuto di tutti i perbenismi, i luoghi comuni, le ipocrisie” (Dario Fo).

Scordatevi l'Arlecchino burlone, saltimbanco e colorato. Quello che il regista Marco Zoppello (anima degli Stivalaccio Teatro) e il Teatro Stabile Veneto (due spettacoli su altrettanti canovacci goldoniani poco rappresentati, 70 repliche sul palco del Teatro Goldoni veneziano, con due cast di sei giovani attori per produzione provenienti dalle scuole venete affiancati ad un Arlecchino esperto) hanno deciso di mettere in scena, anche per questa seconda trance “Arlecchino e l'Anello magico” (l'anello ci riporta sempre alle atmosfere misteriche del “Signore degli Anelli”  o “Harry Potter”), ha un che di malinconico e lugubre, una seriosità, sotto la forma cialtrona e spumeggiante, che si fa scura, si incupisce la frizzantezza, si rabbuia lo spirito allegro. Ogni costume infatti ha note di scuro e bruno e un piccolo tocco nero (idea illuminata dell'ingegnosa costumista Lauretta Salvagnin) che fa da fil rouge e tiene uniti tutti i caratteri e le figure sul piccolo palco montato sul grande palco del teatro lagunare. Stare sulla piccola gradinata, a pochi passi dagli attori, e avere la doppia visuale della recitazione così fresca e vicina e, alzando gli occhi, sui palchetti accesi da piccole luci, con le ombre della scenografia di alberi che ci rimbalzano, è uno scarto emozionante che fa sentire nel cuore dell'arte, della creazione, della produzione, al centro di un grande progetto.

o “Harry Potter”), ha un che di malinconico e lugubre, una seriosità, sotto la forma cialtrona e spumeggiante, che si fa scura, si incupisce la frizzantezza, si rabbuia lo spirito allegro. Ogni costume infatti ha note di scuro e bruno e un piccolo tocco nero (idea illuminata dell'ingegnosa costumista Lauretta Salvagnin) che fa da fil rouge e tiene uniti tutti i caratteri e le figure sul piccolo palco montato sul grande palco del teatro lagunare. Stare sulla piccola gradinata, a pochi passi dagli attori, e avere la doppia visuale della recitazione così fresca e vicina e, alzando gli occhi, sui palchetti accesi da piccole luci, con le ombre della scenografia di alberi che ci rimbalzano, è uno scarto emozionante che fa sentire nel cuore dell'arte, della creazione, della produzione, al centro di un grande progetto.

Dicevamo i costumi: già perché tutti e sette sono stati costruiti e cuciti con cenci e stracci, quelli per pulire la casa per intenderci, raccordati tra loro, anche questa una piccola grande ricercatezza, fervida intuizione di maestranze esperte che sanno lavorare, bene, con le mani e soprattutto con la testa. Forse è questo uno dei motivi dominanti della riuscita dell'operazione (inizio alle 19, sovratitoli in francese e inglese, tanti i turisti, sold out tutte le recite, la convivialità del prosecco distribuito a fine replica) che lancia la nuova stagione che sta per cominciare: la grande sintonia di più comparti, registico, attoriale, tecnico, dirigenziale (il direttore Massimo Ongaro soddisfattissimo del risultato e sempre presente) uniti, concentrati e affiatati; si sente, si intravede, si tocca, si percepisce tra le pieghe dei non detti tangibili.

i costumi: già perché tutti e sette sono stati costruiti e cuciti con cenci e stracci, quelli per pulire la casa per intenderci, raccordati tra loro, anche questa una piccola grande ricercatezza, fervida intuizione di maestranze esperte che sanno lavorare, bene, con le mani e soprattutto con la testa. Forse è questo uno dei motivi dominanti della riuscita dell'operazione (inizio alle 19, sovratitoli in francese e inglese, tanti i turisti, sold out tutte le recite, la convivialità del prosecco distribuito a fine replica) che lancia la nuova stagione che sta per cominciare: la grande sintonia di più comparti, registico, attoriale, tecnico, dirigenziale (il direttore Massimo Ongaro soddisfattissimo del risultato e sempre presente) uniti, concentrati e affiatati; si sente, si intravede, si tocca, si percepisce tra le pieghe dei non detti tangibili.

Costumi più contriti e anche la maschera del nostro (anti)eroe (Stefano Rota, unico perno non intercambiabile tra le due piece, “Il figlio” e “L'anello”, attorno al quale ruotano sei giovani attori per volta) che si fa cagnesca ma, oseremmo dire, suina o ancora, forzando la mano, cinghialesca, in una sorta di ritorno alle origini animalesche (vaghi rimandi alle maschere giapponesi guerresche o a quelle tribali rituali africane). C'è da dire che i due canovacci (appunto, non testi) di Carlo Goldoni erano poco più di qualche appunto e schizzo,  poche pagine che Zoppello (reduce da un Avignone con i fiocchi e con il botto che gli ha portato in dono le repliche parigine di novembre al Petit Palais) ha reintegrato, adattato, infarcito, espanso, raccordato. Tutto è a vista, compresi i rumori prodotti accanto alla scena dagli stessi attori che ne fanno quasi una striscia di fumetto; altro tocco di artigianalità. A livello linguistico vengono utilizzati più che i dialetti, le calate regionalistiche: il veneto, ovviamente (ad esempio “desmentegarme” al posto di dimenticare), il laziale, il napoletano, con irriverenti e ilari strafalcioni ed errori grammaticali.

poche pagine che Zoppello (reduce da un Avignone con i fiocchi e con il botto che gli ha portato in dono le repliche parigine di novembre al Petit Palais) ha reintegrato, adattato, infarcito, espanso, raccordato. Tutto è a vista, compresi i rumori prodotti accanto alla scena dagli stessi attori che ne fanno quasi una striscia di fumetto; altro tocco di artigianalità. A livello linguistico vengono utilizzati più che i dialetti, le calate regionalistiche: il veneto, ovviamente (ad esempio “desmentegarme” al posto di dimenticare), il laziale, il napoletano, con irriverenti e ilari strafalcioni ed errori grammaticali.

La melancolia pensierosa e lo spleen di fondo, che scorre e ogni tanto fa capolino con piccoli tocchi leggeri ma pungenti, se nel primo episodio del dittico riguardava la violenza sulle donne e il machismo diffuso antifemminista, in questo secondo step si rivolge e guarda un altro problema del nostro tempo, una patologia che colpisce moltissime famiglie: l'alzheimer o la demenza senile. Infatti Arlecchino, che si vuole suicidare (altra piaga sociale del nostro mondo progressista, evoluto e benestante), fa un patto con una sorta di mago mefistofelico (strano che somigli ad una figura papesca) che gli dona un anello con il quale dimenticherà il suo passato. E sono tenere e dolcissime le scene nelle quali Arlecchino (dai tratti interiori del Joker di Joaquin Phoenix) non riconosce sua moglie Argentina (spicca Eleonora Marchiori, brava anche negli stornelli; struggente il primo “S'è fatta mezzanotte e io non so perché”) ma le chiede la mano perché, anche se non la ricorda, la vorrebbe sposare nuovamente.  Questo il dato più esistenziale, sentimentale e familiare, se vogliamo, al quale si aggiunge una velata critica sociale che però fa comunque rumore: Arlecchino, che appunto ha perso la memoria, non conosce più il valore dei soldi e, come un bambino ingenuo e puro, si chiede come sia possibile che chi non ha denaro non possa cibarsi, sfamarsi e alimentarsi, “E' una bestemmia questa libertà”; e anche qui apre un'ampia finestra di riflessioni sul nostro Primo Mondo che produce, consuma e fa crepare.

Questo il dato più esistenziale, sentimentale e familiare, se vogliamo, al quale si aggiunge una velata critica sociale che però fa comunque rumore: Arlecchino, che appunto ha perso la memoria, non conosce più il valore dei soldi e, come un bambino ingenuo e puro, si chiede come sia possibile che chi non ha denaro non possa cibarsi, sfamarsi e alimentarsi, “E' una bestemmia questa libertà”; e anche qui apre un'ampia finestra di riflessioni sul nostro Primo Mondo che produce, consuma e fa crepare.

Tutto il cast comunque è up: il Signor Gendarme, alquanto carabiniere pinocchiesco, è Davide Falbo che ha fisico,  prestanza ed ironia, Amelia, la madre di Rosaura è Meredith Airò Farulla, il suo ruolo ha un che di dantesco, Celio è Marlon Zighi Orbi che ci ricordato Orlando Bloom, Lorenza Lombardi è Fernanda l'ostessa manesca, il suo romanesco è da Rugantino o Marchese del Grillo, e Pierdomenico Simone è Trappola il gobbo, “falso invalido”, molto “Pirati dei Caraibi”, un picchio punk, Puk rock. Uno, cento, mille Arlecchini.

prestanza ed ironia, Amelia, la madre di Rosaura è Meredith Airò Farulla, il suo ruolo ha un che di dantesco, Celio è Marlon Zighi Orbi che ci ricordato Orlando Bloom, Lorenza Lombardi è Fernanda l'ostessa manesca, il suo romanesco è da Rugantino o Marchese del Grillo, e Pierdomenico Simone è Trappola il gobbo, “falso invalido”, molto “Pirati dei Caraibi”, un picchio punk, Puk rock. Uno, cento, mille Arlecchini.

“Arlecchino è savio o matto? È intelligente o balordo? Sono domande impossibili, perché la maschera si muove su un piano diverso. Anzi ciò che turba è la doppiezza o polivalenza della maschera” (Giorgio Strehler).

Tommaso Chimenti 17/10/2019

Huppert-Bob Wilson, duetto artistico che incanta e spiazza

FIRENZE – Sublime. La perfezione. La precisione. La Pulizia. La Grande Bellezza. Il Teatro della Pergola, che apre col botto la nuova stagione, e Firenze di rimando in un gioco di specchi, torna ad essere al centro del discorso teatrale europeo con una coproduzione che esalta la scena, l'arte attoriale come quella registica. Una grande attrice, Isabelle Huppert, che da sempre alterna cinema d'autore e palcoscenico, un immenso regista, scenografo e datore luci, Bob Wilson, uno splendido compositore, Ludovico Einaudi ed un testo, allo stesso tempo ostico, poetico, raffinato, alto e pungente, “Mary said what she said” di Darryl Pinckney, grande autore americano vivente.

E' la storia di Maria Stuarda post mortem, i suoi ricordi, la Scozia, la Francia, le quattro ancelle di nome Mary come lei, soprattutto il figlio, la prigionia. Una sola donna in scena, la magnifica Huppert che si muove come danzatrice di carillon con un controllo del corpo sopraffino, delicato, eccezionale, che dialoga con questi grandi chiaroscuri e questi abbagli di luce che fulminano. Sembra la Regina degli Scacchi, dama di porcellana dai movimenti lentissimi a danzare, roteare, spostarsi come geisha che fruscia e scorre come su un tapis roulant. La luce adesso è un'alba, una lama che taglia il fondale (orientaleggiante) orizzontalmente, quasi un tramonto post atomica, una luce biancastra, malata e queste risate di bambino che inquietano l'inizio e decantano il finale commovente.

Una  megaproduzione che, oltre alla Pergola, ha visto tra i finanziatori il Theatre de la Ville di Parigi, il principale, la Wiener Festwochen di Vienna, l'Internationaal Theater di Amsterdam, il Thalia Theater di Amburgo tra i coproduttori. Tutta Europa ai piedi della Huppert. La scena è vuota, lugubre, uno spazio dove non ci sono più appigli né oggetti materiali, solo il suo abito scuro e nero che fronteggia questa luce che non dà calore. E' un manichino, è una bocca beckettiana che avanza piano, con una forza da togliere il fiato Mary si riprende il campo che le hanno sottratto, il terreno che le hanno tolto da sotto i piedi. Si confronta e si scaglia, duella, dribbla e fronteggia la sua stessa voce in loop registrato. La luce dietro, alle sue spalle, da tramonto macilento si fa adesso elettroencefalogramma piatto, una linea costante ad indicare che le funzioni vitali hanno abbandonato quel corpo che però ancora inveisce e

megaproduzione che, oltre alla Pergola, ha visto tra i finanziatori il Theatre de la Ville di Parigi, il principale, la Wiener Festwochen di Vienna, l'Internationaal Theater di Amsterdam, il Thalia Theater di Amburgo tra i coproduttori. Tutta Europa ai piedi della Huppert. La scena è vuota, lugubre, uno spazio dove non ci sono più appigli né oggetti materiali, solo il suo abito scuro e nero che fronteggia questa luce che non dà calore. E' un manichino, è una bocca beckettiana che avanza piano, con una forza da togliere il fiato Mary si riprende il campo che le hanno sottratto, il terreno che le hanno tolto da sotto i piedi. Si confronta e si scaglia, duella, dribbla e fronteggia la sua stessa voce in loop registrato. La luce dietro, alle sue spalle, da tramonto macilento si fa adesso elettroencefalogramma piatto, una linea costante ad indicare che le funzioni vitali hanno abbandonato quel corpo che però ancora inveisce e s'impunta, indica ostinato e azzanna nella sua impotenza coloro che l'hanno arrestata, giustiziata, dimenticata.

s'impunta, indica ostinato e azzanna nella sua impotenza coloro che l'hanno arrestata, giustiziata, dimenticata.

Maria disse quel che disse: siamo davanti ad una confessione, è un togliersi i sassi dalle scarpe, è un grido, è una liberazione, finalmente, è rivoluzione, è giustizia. Come fotogrammi immobili si sposta millimetricamente, una scarpa in mano come Cenerentola e questa luce che si fa buio accompagnata dal suono macabro e metallico di una ghigliottina che seziona, separa, divide irrimediabilmente. Luci, corpo e voce, che altro. Sul grande palco della Pergola la Huppert sola non sparisce, tutt'altro, lo conquista, lo cavalca, lo domina, lo riempie con la sua figura esile, con la sua voce corposa che zittisce l'aria, che ammutolisce. La luce adesso si fa verticale come un richiamo a Dio, una scala, un ponte verso l'Alto, a cercare quella croce che salva dalle nebbie pannose e cotonate che invadono la teca dove appare  reclusa sul fondale. Nelle ripetizioni catartiche delle frasi, come una marionetta interrotta, Isabelle/Mary infine lascia andare l'ascia di guerra e si scioglie (e noi con lei) ricordando il figlio che non ha visto crescere. Lì la voce s'incrina, il tono si rompe e la regina torna donna, torna madre, torna umana e terrena. L'Arte può risarcire la Storia.

reclusa sul fondale. Nelle ripetizioni catartiche delle frasi, come una marionetta interrotta, Isabelle/Mary infine lascia andare l'ascia di guerra e si scioglie (e noi con lei) ricordando il figlio che non ha visto crescere. Lì la voce s'incrina, il tono si rompe e la regina torna donna, torna madre, torna umana e terrena. L'Arte può risarcire la Storia.

Tommaso Chimenti 14/10/2019

I ricordi degli Instabili Vaganti nella jungle della "Global City"

GENOVA – Cos'è un uomo senza i suoi ricordi? Il duo degli Instabili Vaganti da Bologna si è spostato nel mondo in questi ultimi quindici anni e qui, vagando appunto come il loro nome ci suggerisce, hanno trovato una casa, un luogo, più luoghi disparati sul mappamondo, dove risiedere, creare, fare residenze, progettare lavori. Si sono creati il loro status, il loro passaporto artistico passando frontiere e riportando le loro esperienze nei loro laboratori, prima, e nelle loro performance, poi. Lo scrissi al tempo della visione de “Il Rito” dove pareva che, dopo tanto peregrinare e tanto materiale accumulato nelle retine, sulle ossa, tra gli appunti, dovessero ancora pienamente metterlo a fuoco, selezionare, digerire le esperienze per farne “teatro”, e non per mettere in scena i loro viaggi. I loro viaggi artistici di una vita, che li hanno formati e li hanno portati ad essere ciò che adesso sono, che hanno creato quell'humus, quell'habitat dove stazionano, ed è da lì, in questo luogo immaginifico e metaforico, inesistente e immateriale, che devono tentare di far passare, di comunicare il loro mondo interiore.

Anche questo “Global City” soffre delle stesse sbavature, seppur nel complesso si noti un deciso miglioramento e una maggiore accuratezza, video, coreografie e scene (la produzione del Teatro Nazionale di Genova, insieme al Festival uruguaiano FIDAE, nonché del Bando Siae “Per chi crea”, a sostegno del coro di sette giovani, si sente), con quadri dove ci raccontano il loro viaggio come una serie di diapositive e sezioni e racconti in giro per il globo. Sono ricordi estrapolati (come in “Minority Report” o in “Atto di forza”, “Se mi lasci ti cancello” e “The Bourne identity”) come in un laboratorio da esperimenti e cavie per toccare con mano il loro diario di bordo tra Messico, India, Uruguay, Corea del Sud.  Rimaniamo in superficie: ci raccontano quello che già sappiamo, ovvero che hanno fatto migliaia di chilometri per lavoro. Ne siamo entusiasti, li ammiriamo per questo, per ciò che sono riusciti a ritagliarsi. Ma poi? E quindi? Il viaggio dovrebbe essere un mezzo per raggiungere altre parti di sé non il fine ultimo come appare qui, viaggiare per raccontare di aver viaggiato.

Rimaniamo in superficie: ci raccontano quello che già sappiamo, ovvero che hanno fatto migliaia di chilometri per lavoro. Ne siamo entusiasti, li ammiriamo per questo, per ciò che sono riusciti a ritagliarsi. Ma poi? E quindi? Il viaggio dovrebbe essere un mezzo per raggiungere altre parti di sé non il fine ultimo come appare qui, viaggiare per raccontare di aver viaggiato.

Dovrebbero lasciarsi alle spalle questa loro poetica ed usarla e farla fruttare mettendola a servizio del teatro, non raccontarci che cosa hanno visto e fatto ai quattro angoli del pianeta ma, attraverso questa grande esperienza e fortuna che sono riusciti a crearsi e guadagnarsi sul campo, riuscire a metterla in un'opera senza cartina (altrimenti si scade nell'autocompiacimento), senza mappe e freccette (altrimenti è tripadvisor o booking.com), senza geografie tangibili (altrimenti si è blogger di viaggio o reporter, che è un altro mestiere rispetto all'attore o al performer). Manca il giusto distacco e la distanza necessaria per accantonare le proprie biografie, un lasciarsi in un angolo, divenire personaggio, quindi universale e trasversale, e abbandonare se stessi in camerino. Che il viaggio serva a formare, umanamente, esistenzialmente e professionalmente, ma che non sia lo scopo conclusivo e definitivo del racconto, il fine ultimo dello stare sul palco: “Queste sono le mie città, città reali nelle quali  ho vissuto e nelle quali mi sono sentita viva”, dice Anna Dora Dorno (deve lavorare sulla parte canora), “Questo è il mio teatro, questa è la mia arte e mi batterò per difenderla”, proclama Nicola Pianzola (bene, soprattutto nella parte coreografica e atletica). Un teatro che parla degli autori che fanno teatro, in un circolo claustrofobico a senso unico che fa il giro e che poi torna al punto di partenza.

ho vissuto e nelle quali mi sono sentita viva”, dice Anna Dora Dorno (deve lavorare sulla parte canora), “Questo è il mio teatro, questa è la mia arte e mi batterò per difenderla”, proclama Nicola Pianzola (bene, soprattutto nella parte coreografica e atletica). Un teatro che parla degli autori che fanno teatro, in un circolo claustrofobico a senso unico che fa il giro e che poi torna al punto di partenza.