“Dov'è finito lo zio Coso”: la perdita delle parole, l'oblio della memoria

CHIANCIANO - “Ho perso le parole oppure sono loro che perdono me, lo so che dovrei dire cose che sai che ti dovevo e ti dovrei”, gorgogliava il Ligabue cantante. Quando le parole ti scivolano di mano come sabbia tra le mani, quando non riesci più ad afferrarne il senso, quando non sai più identificare gli oggetti quotidiani con un termine, allora non riesci più a comunicare, a esporre agli altri le tue emozioni, sensazioni, stati d'animo e, inevitabilmente, ti chiudi a riccio, dentro un muro invalicabile fatto di silenzi, una coltre di nebulosa impenetrabile perché ormai tutto il tuo intorno diventa un campo di battaglia disseminato di vocaboli sconosciuti come abitare in un Paese straniero senza aver accesso a quella lingua. Quando si perdono le parole si brancola nel buio del sospeso, tra i punti interrogativi e i vuoti, la memoria si fa labile, i ricordi si offuscano e sbiadiscono e tutto diventa confusionario e complicato, difficile e caotico.

Ed è proprio la memoria il fulcro, la spina dorsale, il perno sul quale gira “Dov'è finito lo zio Coso” (dal romanzo di Alessandro Scwhed, per la regia di Manfredi Rutelli e il non semplice adattamento, per la produzione LST Teatro, visto al Teatro Caos di Chianciano) che, limitandoci alla superficie potremmo etichettare come tragicommedia della Shoah, un on the road dal sapore klezmer, un inganno alla “Train de vie”. Certo l'atmosfera è di gusto ebraico e di fondo la narrazione si sviluppa intorno e attraverso i temi della deportazione e dell'Olocausto. Ma non solo. Il discorso si fa più ampio e le finestre aperte fanno rimbalzare riflessioni a specchio e nuove porte di ragionamento e pensiero. Con una semplice ma molto efficace scenografia, due divani da scompartimento dei vecchi treni, il plot si dispone in un altalenarsi tra due quadri, il vagone appunto e un salotto domestico. Il protagonista è il nipote dello zio citato nel titolo che racconta le vicende che lo hanno portato ad avere questo continuo e martellante mal di testa, fisico ma anche psicologico e psicosomatico, che se ne sta solitario, in penombra rintanato nelle proprie quattro mura sentendo voci e un forsennato bussare immaginario alla sua porta. Questi fantasmi.

Ed è proprio la memoria il fulcro, la spina dorsale, il perno sul quale gira “Dov'è finito lo zio Coso” (dal romanzo di Alessandro Scwhed, per la regia di Manfredi Rutelli e il non semplice adattamento, per la produzione LST Teatro, visto al Teatro Caos di Chianciano) che, limitandoci alla superficie potremmo etichettare come tragicommedia della Shoah, un on the road dal sapore klezmer, un inganno alla “Train de vie”. Certo l'atmosfera è di gusto ebraico e di fondo la narrazione si sviluppa intorno e attraverso i temi della deportazione e dell'Olocausto. Ma non solo. Il discorso si fa più ampio e le finestre aperte fanno rimbalzare riflessioni a specchio e nuove porte di ragionamento e pensiero. Con una semplice ma molto efficace scenografia, due divani da scompartimento dei vecchi treni, il plot si dispone in un altalenarsi tra due quadri, il vagone appunto e un salotto domestico. Il protagonista è il nipote dello zio citato nel titolo che racconta le vicende che lo hanno portato ad avere questo continuo e martellante mal di testa, fisico ma anche psicologico e psicosomatico, che se ne sta solitario, in penombra rintanato nelle proprie quattro mura sentendo voci e un forsennato bussare immaginario alla sua porta. Questi fantasmi.

L'impianto è leggero ma il sottobosco è trafiggente, scorticante, urticante. Mentre il nostro sconfitto (Alessandro Waldergan ha la gentilezza dei perdenti e suscita l'empatia per i vinti) sta andando in Ungheria a trovare lo Zio, scampato ai campi di concentramento, gli si avvicina un uomo elegantemente vestito di un candido, puro, bianco ariano che tesse le lodi di Hitler e si impegna nello smontare, e bollare come una grande performance teatrale, la Seconda Guerra Mondiale, le battaglie, gli eccidi, le SS, i milioni di morti, i lager di sterminio. Un complottista-negazionista-Angelo della Morte (Gianni Poliziani sempre più convinto e consapevole dei suoi mezzi) che con arte retorica e doti dialettiche si fa strada dentro la coscienza dell'ebreo che vacilla nelle sue convinzioni, perde i suoi punti di riferimento, boccheggia dentro dubbi atroci. E' un dialogo acido dell'assurdo quello che si scatena tra i due, tra l'arrogante e aggressivo e violento verbalmente tedesco e il timido dimesso ebreo con il senso di colpa

teatrale, la Seconda Guerra Mondiale, le battaglie, gli eccidi, le SS, i milioni di morti, i lager di sterminio. Un complottista-negazionista-Angelo della Morte (Gianni Poliziani sempre più convinto e consapevole dei suoi mezzi) che con arte retorica e doti dialettiche si fa strada dentro la coscienza dell'ebreo che vacilla nelle sue convinzioni, perde i suoi punti di riferimento, boccheggia dentro dubbi atroci. E' un dialogo acido dell'assurdo quello che si scatena tra i due, tra l'arrogante e aggressivo e violento verbalmente tedesco e il timido dimesso ebreo con il senso di colpa  del sopravvissuto. Si ha la netta sensazione del vortice silenzioso, dell'oblio che tutto spazza via, della dimenticanza che fa tabula rasa, dell'amnesia che distrugge le radici.

del sopravvissuto. Si ha la netta sensazione del vortice silenzioso, dell'oblio che tutto spazza via, della dimenticanza che fa tabula rasa, dell'amnesia che distrugge le radici.

L'ariano potrebbe essere frutto della mente dell'ebreo per quell'afflizione e tormento atavico, per quel sentimento struggente di eterna sconfitta, di taciturna vergogna. E più lo scambio tra i due si fa incoerente e non-sense e più che l'ebreo ingenuo sembra convincersi delle tesi ardimentose del nazista, mentre il disagio emotivo e fisico aumenta e peggiora fino a fargli perdere i contorni degli oggetti, scordare il suono delle parole per identificarli, i nomi delle cose come quelli delle persone. E' il dramma acre di chi non viene creduto, la tragedia della rimozione collettiva, la malattia sociale che vuole mettere le brutture sotto il tappeto invece che affrontarle. Un testo sfaccettato che mette il sale sulle ferite del nostro tempo, una drammaturgia-prisma che ci graffia sorridendo, che ci taglia sogghignando, un'opera caleidoscopica che ci lacera sghignazzando amara delle nostre paure.

Tommaso Chimenti 30/01/2023

Se questo è Malosti: Levi non può essere lieve

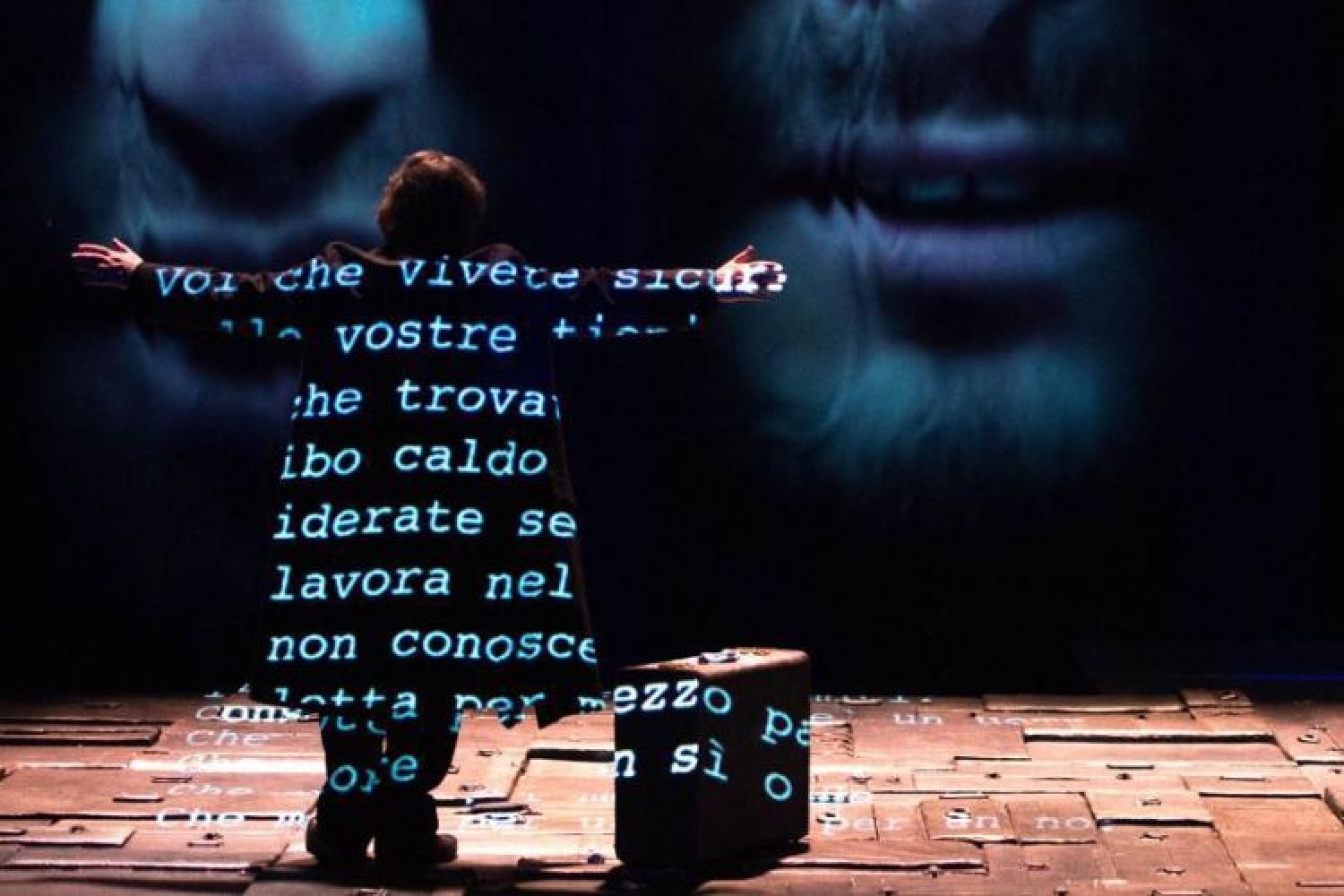

ROMA – Dopo averlo visto nelle vesti carnascialesche e viscerali dei Sonetti shakespeariani, dopo averlo ammirato in un Moliere colorato e raffinato, stavolta applaudiamo un Valter Malosti poliedrico, sempre più artista a 360 gradi, capace di cambi di registro, di sterzate, di intuizioni, di piccole grandi magie sceniche. In “Se questo è un uomo” (che in prima battuta era stato affidato a Paolo Pierobon che ha lasciato la “patata bollente” a 25 giorni dal debutto: un bravo a Malosti anche per aver preso la nave a quel punto della rotta), sempre terreno scivoloso con la retorica e la didattica e la didascalia sempre pronte a fare capolino, il direttore del Tpe di Torino (che lo produce assieme al Teatro Stabile di Torino e al Teatro di Roma) è riuscito, con una recitazione neutrale e che non lasciava adito né respiro a convenzioni né a facili commozioni, a far passare, nel suo quasi completo immobilismo, un dolore feroce, uno strazio silenzioso, lasciare ferite sotterranee.

Il suo è un teatro sempre curato all'estremo, denso di contenuti ma pulito in immagini che rimangono impresse anche molto oltre la fine della rappresentazione; qui l'uso delle proiezioni che dialogano perfettamente con il protagonista (1h 40' di monologo, mai stancante o fiacco, mai cede o tentenna), la scena (efficace di Margherita Palli) con il pavimento sconnesso e obliquo come un paesaggio lunare spettrale di crateri, come le vite degli ebrei dopo le Leggi Razziali, il coro (le bocche proiettate ci portano alla memoria “Non io” di Samuel Beckett) con i madrigali che trascinano con religiosità aulica e spirito febbrile, i due performer, usati con il contagocce, una danzatrice e un attore zombiesco, che intervengono a piccole dosi, come satelliti che danno ancora più risalto al pianeta centrale. Comunque non si tratta di un one man show anche se tutto ruota attorno al carisma e alla luce che emana Malosti/Levi fermo in mezzo alla scena nel suo cappotto, con la valigia, lì sospeso, abbandonato nel vuoto attorno e con tutto quel buio, soprattutto quando la casa alle sue spalle si alza dopo l'entrata nel lager, quel nero devastante, violento, crudele e brutale che dietro di lui vuole aggredirlo, tenta di mangiarselo, vuole inghiottirselo, vuole trascinare anche noi, succhiandoci dalla platea, come una calamita bulimica che attrae ogni materia che le gravita attorno.

Il progetto di Malosti è alto, inconsueto e impegnativo a cento anni dalla nascita del torinese Primo Levi (31 luglio 1919), tre gli appuntamenti ideati con altrettanti campioni della scena contemporanea nostrana: Pierobon, appunto in prima battuta, in “Se questo è un uomo”, Luigi Lo Cascio con “Il Sistema Periodico”, Fabrizio Gifuni in “I sommersi e i salvati”. La neve scorre sul velatino sul boccascena e, una volta caduto a terra, forma una sorta di fangoso appicicaticcio composto che sa di melma, di sporco, di quel laido incrostato che pervade i giorni nel campo di concentramento. Il suo è un racconto, il lento scivolamento nell'abisso, anzi in quell'Inferno che si fa parallelo, in audio, con quello dantesco. Il ritmo, nel suo incedere lineare e senza strappi, nella sua “normalità” di concatenazione degli eventi senza pathos (dona ancora più freddo alle ossa), è un cammino claudicante, una perdita, una discesa tra queste scale di grigi, sfumature di morte, con questi riflettori (le luci affilate sono di Cesare Accetta) che da più parti colpiscono, accecano, incartano Malosti come un interrogatorio al sapore di chiavistelli, al crudo rumore di ghigliottina. Malosti qui non è Levi, ma è Levi che racconta di se stesso in una triangolazione che restituisce gravità e distanza, un occhio esterno che allontana e rende la visuale più nitida sull'impianto. Un grande lavoro composito pulito.

(dona ancora più freddo alle ossa), è un cammino claudicante, una perdita, una discesa tra queste scale di grigi, sfumature di morte, con questi riflettori (le luci affilate sono di Cesare Accetta) che da più parti colpiscono, accecano, incartano Malosti come un interrogatorio al sapore di chiavistelli, al crudo rumore di ghigliottina. Malosti qui non è Levi, ma è Levi che racconta di se stesso in una triangolazione che restituisce gravità e distanza, un occhio esterno che allontana e rende la visuale più nitida sull'impianto. Un grande lavoro composito pulito.

Tante scolaresche (il tema si presta) e nessun fiato, nessuna distrazione, nessun bisbiglio: la luce oscura che arriva dal palco è talmente potente che annichilisce, ti rende esangue, prosciuga, congela, immobilizza, affascina, deglutisce come un imbuto, tira come un cono d'ombra, risucchia come sabbie mobili. E basta leggere Levi, e basta sentire Malosti per capire, anche a distanza di anni, quanto abbaglianti e incresciose fossero le inesattezze e gli errori grossolani e marcati disseminati all'interno della pellicola Premio Oscar “La vita è bella”: le baracche dei prigionieri in muratura con il pavimento, invece erano di legno con il fango a terra, il bambino che rimane con il padre, invece venivano separati e gassati subito, i teschi messi a piramide, invece c'erano i forni crematori per “farli passare per il camino”, gli americani che arrivano in Polonia con i carri armati a distribuire cioccolata e chewing gum (come accadde a Napoli, Malaparte docet), invece erano stati i russi  a liberare i campi. Inaccettabili stravolgimenti della Storia.

a liberare i campi. Inaccettabili stravolgimenti della Storia.

Valter Malosti conosce i meccanismi del teatro, le sue pieghe e al contempo non usa strategie, ruffianerie, sotterfugi, rimanendo minimalista pur nella somma che mai risulta debordante, anzi tutto è centellinato, misurato, millimetrico, ben calibrato. Inoltre, seppure tutto il testo sia concentrato su di lui e nelle sue mani e gravi sulle sue spalle larghe, mai si ha la sensazione del mattatore che “uccide” il testo e se lo mastichi per il puro gusto dell'applauso (abbiamo molti esempi in Italia di tale nefasto modo di stare in scena).

Il suo  scorrere è ansiogeno in una calma apparentemente gelida che non ti concede vie di fuga né attimi dove poter stare tranquillo affossato sulla tua poltroncina, ogni incipit è uno spillo che ti costringe ad aprire gli occhi, ti mette a nudo in questa “demolizione di un uomo”, e ti senti piccolo, e ti senti vulnerabile, e ti senti indifeso e impotente, ingabbiato, “la presenza cattiva del filo spinato” la senti sulla pelle come brivido irto, sei solo, offeso, tramortito, senza speranza. Testo straziante e ancora necessario. E c'è quasi vergogna alla fine ad applaudire, perché il battere le mani è gioia o liberazione e in questo caso non ci può essere né l'una né l'altra. Se questo è Malosti lo vogliamo vedere altre dieci, cento, mille volte.

scorrere è ansiogeno in una calma apparentemente gelida che non ti concede vie di fuga né attimi dove poter stare tranquillo affossato sulla tua poltroncina, ogni incipit è uno spillo che ti costringe ad aprire gli occhi, ti mette a nudo in questa “demolizione di un uomo”, e ti senti piccolo, e ti senti vulnerabile, e ti senti indifeso e impotente, ingabbiato, “la presenza cattiva del filo spinato” la senti sulla pelle come brivido irto, sei solo, offeso, tramortito, senza speranza. Testo straziante e ancora necessario. E c'è quasi vergogna alla fine ad applaudire, perché il battere le mani è gioia o liberazione e in questo caso non ci può essere né l'una né l'altra. Se questo è Malosti lo vogliamo vedere altre dieci, cento, mille volte.

Tommaso Chimenti 10/11/2019

Foto: Tommaso Le Pera

"Il venditore di sigari": dialogo sull'identità tra Terra Santa e SS

MILANO – “Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso.” (Hannah Arendt).

Il fumo del sigaro produce spesse e compatte volute nebbiose dove perdersi, dove nascondersi. Nel fumo si possono celare le reali intenzioni, il passato non così esplicito e lampante, le convinzioni vacillanti. E' una partita a scacchi quella che si gioca, furiosamente e dialetticamente, all'interno di questo negozio (ricorda quelli descritti da Philip Roth per rimanere in tema ebraico) tra “Il venditore di sigari” (produzione Manifatture Teatrali Milanesi) e un compratore, il cliente abituale e abitudinario. Potrebbero essere le due figure losche tratteggiate da Koltes in “Nella solitudine dei campi di cotone” anche se qui manca la pericolosità e l'erotismo ma vive e pulsa la macchinazione e l'artificio come la menzogna. Siamo nel '47 e se nella prima parte sembra di stare di fronte ad un tedesco e  ad un ebreo con l'avanzare delle battute, secche e dure quelle dell'ebreo vittima, accondiscendenti quelle del “teutonico” che ha riconosciuto le sue colpe, si capisce di essere davanti a due differenti modi di intendere l'ebraismo, maniere diverse di affrontare e sopportare il peso della propria stirpe e del proprio pesante passato recente. Siamo di fronte, in una battaglia all'ultima battuta, in uno scontro all'ennesima spiegazione, ad un ebreo che durante le deportazioni era fuggito ed aveva riparato negli Stati Uniti e che è pronto l'indomani per lasciare la Germania e trasferirsi definitivamente in Terra Santa, e ad un ebreo tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale era arruolato con l'esercito di Hitler perpetrando atrocità anche sui propri simili.

ad un ebreo con l'avanzare delle battute, secche e dure quelle dell'ebreo vittima, accondiscendenti quelle del “teutonico” che ha riconosciuto le sue colpe, si capisce di essere davanti a due differenti modi di intendere l'ebraismo, maniere diverse di affrontare e sopportare il peso della propria stirpe e del proprio pesante passato recente. Siamo di fronte, in una battaglia all'ultima battuta, in uno scontro all'ennesima spiegazione, ad un ebreo che durante le deportazioni era fuggito ed aveva riparato negli Stati Uniti e che è pronto l'indomani per lasciare la Germania e trasferirsi definitivamente in Terra Santa, e ad un ebreo tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale era arruolato con l'esercito di Hitler perpetrando atrocità anche sui propri simili.

La miccia del cerino, e l'odore sulfureo mefistofelico che si spande nell'aria, si infiamma come le accuse e le condanne che i due (Gaetano Callegaro e Francesco Paolo Cosenza, attori esperti e di peso, voci profonde radiofoniche e presenze solide) si scambiano in questo ping pong forsennato di lunghi colpi e di quadri ad effetto che ribaltano le nozioni precedentemente acquisite. Come in un duello da Far West fioccano le critiche e le incriminazioni: ognuno dei due non vede nell'altro il miglior modo di essere ebreo. Carnefice e vittima, boia e vessato si interscambiano, a specchio si frappongono, si sfidano nell'eterna lotta tra oppresso e oppressore. Il testo di Amos Kamil (in Italia messo in scena dal 2010 dal capace regista Alberto Oliva, le efficaci  scene di cassetti e scheletri nell'armadio a scomparsa sono di Francesca Pedrotti) non ci mette tanto davanti alla questione ebraica nel senso classico dell'Olocausto ma pone più che altro l'interrogativo sull'identità e sul chi siamo e se quello che ci accade attorno muti e trasformi la percezione che noi stessi abbiamo, ovvero se l'identità sia un dato immutabile per nascita e crescita o può crescere e modificarsi, essere cangiante e non precostituita e scolpita e tatuata. L'identità è il dna o il percorso che scegliamo o che siamo riusciti, consapevolmente o meno, a portare a termine?

scene di cassetti e scheletri nell'armadio a scomparsa sono di Francesca Pedrotti) non ci mette tanto davanti alla questione ebraica nel senso classico dell'Olocausto ma pone più che altro l'interrogativo sull'identità e sul chi siamo e se quello che ci accade attorno muti e trasformi la percezione che noi stessi abbiamo, ovvero se l'identità sia un dato immutabile per nascita e crescita o può crescere e modificarsi, essere cangiante e non precostituita e scolpita e tatuata. L'identità è il dna o il percorso che scegliamo o che siamo riusciti, consapevolmente o meno, a portare a termine?

“Ognuno ha la sua storia” si ripetono l'un l'altro non tanto a giustificarsi a vicenda quanto a sottolineare che la verità e la ragione non abita da una sola parte e che la Storia con la esse maiuscola altro non è che l'insieme di piccole, infinitesimali, minime storie personali con la minuscola. Si provocano e si stanano, si annusano, si maledicono e si rispettano odiandosi. Forse sono soltanto colpevoli entrambi, l'uno ha fatto finta di niente ed è stato a guardare senza prendere posizione, senza morire per la causa, l'altro ha salvato solo se stesso fuggendo dalle barbarie. Nessuno dei due, in fondo, ha vissuto come un vero ebreo. Oppure, questo il secondo quesito che ci pone sotto la sua lente d'ingrandimento l'autore Kamil, è l'esterno che connota l'interno, ovvero, in questo caso, sono state le leggi razziali prima e i campi  di concentramento poi a determinare l'essere ebreo. Certamente il nazismo ha paradossalmente rafforzato l'ebraismo, l'odio crea sempre una compattezza d'intenti e moltiplica le energie e gli sforzi, e sicuramente ha accelerato il processo di creazione dello Stato Ebraico, chiamato Israele. I due, divisi dalla fiammella, che ricorda le vittime, e separati dalla coltre di fumo che ingloba le loro coscienze, sono due facce della stessa medaglia, racchiusi in questo sogno-incubo, in questa gabbia mentale che non li lascia sereni e non li abbandona nemmeno adesso che la Guerra è finita. Ma la guerra, dentro di loro, infuria più forte di prima, perché i sensi di colpa galoppano, perché, a differenza dei loro conoscenti e familiari, si sono salvati.

di concentramento poi a determinare l'essere ebreo. Certamente il nazismo ha paradossalmente rafforzato l'ebraismo, l'odio crea sempre una compattezza d'intenti e moltiplica le energie e gli sforzi, e sicuramente ha accelerato il processo di creazione dello Stato Ebraico, chiamato Israele. I due, divisi dalla fiammella, che ricorda le vittime, e separati dalla coltre di fumo che ingloba le loro coscienze, sono due facce della stessa medaglia, racchiusi in questo sogno-incubo, in questa gabbia mentale che non li lascia sereni e non li abbandona nemmeno adesso che la Guerra è finita. Ma la guerra, dentro di loro, infuria più forte di prima, perché i sensi di colpa galoppano, perché, a differenza dei loro conoscenti e familiari, si sono salvati.

Tommaso Chimenti 28/01/2019

I Lenz si confrontano con l'"Aktion T4", il programma nazista che eliminava i disabili

PARMA – “L'anima non è mai disabile” (Sabrina Tosi Cambini)

“Il teatro nasce dove ci sono delle ferite” (Jacques Copeau)

Durante il nazismo i primi ad essere eliminati erano coloro che non rispettavano i codici e i parametri, sopratutto fisici ma anche psichici, dell'ariano, del superuomo capace di grandi imprese:  malati mentali, storpi, chi era affetto da tare o malformazioni, chi non poteva essere abile alla leva e alla battaglia, chi presentava disturbi o ritardi di qualsiasi genere, chi era affetto da gravi patologie. Tutti quelli che venivano considerati zavorre e pesi per la società, che non avrebbero potuto difendere la patria erano i primi a venir gassati, ad essere silenziati per sempre. Come la rupe di Sparta con l'intento di “ripulire” la società e creare quella razza pura e perfetta per la conservazione della specie germanica. “Aktion T4”, il programma nazista di eutanasia per sopprimere tutti coloro che presentavano sintomi ed erano affetti da malattie inguaribili e portatori di handicap mentali, è il titolo dell'ultimo lavoro dei Lenz di Parma. Alcuni anni fa un'altra compagnia teatrale emiliana, il Teatro dell'Argine bolognese, portò in scena “Tiergartenstrasse 4”, l'abbreviazione di T4, la via e il civico di Berlino dove venivano condotti gli studi, gli esperimenti e le condanne. Per il Reich infatti era lo Stato, e non l'individuo, che doveva decidere sulla vita e sullo morte del cittadino.

malati mentali, storpi, chi era affetto da tare o malformazioni, chi non poteva essere abile alla leva e alla battaglia, chi presentava disturbi o ritardi di qualsiasi genere, chi era affetto da gravi patologie. Tutti quelli che venivano considerati zavorre e pesi per la società, che non avrebbero potuto difendere la patria erano i primi a venir gassati, ad essere silenziati per sempre. Come la rupe di Sparta con l'intento di “ripulire” la società e creare quella razza pura e perfetta per la conservazione della specie germanica. “Aktion T4”, il programma nazista di eutanasia per sopprimere tutti coloro che presentavano sintomi ed erano affetti da malattie inguaribili e portatori di handicap mentali, è il titolo dell'ultimo lavoro dei Lenz di Parma. Alcuni anni fa un'altra compagnia teatrale emiliana, il Teatro dell'Argine bolognese, portò in scena “Tiergartenstrasse 4”, l'abbreviazione di T4, la via e il civico di Berlino dove venivano condotti gli studi, gli esperimenti e le condanne. Per il Reich infatti era lo Stato, e non l'individuo, che doveva decidere sulla vita e sullo morte del cittadino. Era inevitabile (perfetto il timing di questa nuova produzione, attorno al 25 aprile e collegato a doppio filo al tema della Resistenza) che prima o poi il gruppo, capitanato da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto e che dalla sua formazione, trentadue anni di attività sul campo, lavora con “attori sensibili” (come, tra gli altri, in Italia: Alessandro Fantechi e Le Isole Comprese Teatro, Nerval Teatro, Antonio Viganò, Alessandro Garzella e la sua Animali Celesti, i Babilonia Teatri, Pippo Delbono; sul tema è appena stato edito da Cue Press il volume a cura di Andrea Porcheddu “Che c'è da guardare?”), non si imbattesse in quest'angolo brutale, in questa deriva dell'animo umano, in quest'atroce parentesi (definito “Olocausto minore”), inquesto particolare dettaglio della storia recente dell'Uomo moderno. Si stima che il progetto nazista mise a morte 200.000 uomini e donne. I Lenz con “Aktion” (in scena Barbara Voghera, Carlotta Spaggiari, Alessia Dell'Imperio, Tommaso Sementa e Giacomo Rastelli) attuano un importante scarto di riflessione mettendo al centro della scena, come è loro consuetudine e metodo di lavoro, persone (i loro attori) affette da varie patologie che evocano e orgogliosamente esprimono, nelle tutine adamitiche nere da atleti delle Olimpiadi berlinesi, a gran voce fiera e roboante, stralci di quella politica macabra e folle. Il contrasto è forte e prende testa e stomaco.

Era inevitabile (perfetto il timing di questa nuova produzione, attorno al 25 aprile e collegato a doppio filo al tema della Resistenza) che prima o poi il gruppo, capitanato da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto e che dalla sua formazione, trentadue anni di attività sul campo, lavora con “attori sensibili” (come, tra gli altri, in Italia: Alessandro Fantechi e Le Isole Comprese Teatro, Nerval Teatro, Antonio Viganò, Alessandro Garzella e la sua Animali Celesti, i Babilonia Teatri, Pippo Delbono; sul tema è appena stato edito da Cue Press il volume a cura di Andrea Porcheddu “Che c'è da guardare?”), non si imbattesse in quest'angolo brutale, in questa deriva dell'animo umano, in quest'atroce parentesi (definito “Olocausto minore”), inquesto particolare dettaglio della storia recente dell'Uomo moderno. Si stima che il progetto nazista mise a morte 200.000 uomini e donne. I Lenz con “Aktion” (in scena Barbara Voghera, Carlotta Spaggiari, Alessia Dell'Imperio, Tommaso Sementa e Giacomo Rastelli) attuano un importante scarto di riflessione mettendo al centro della scena, come è loro consuetudine e metodo di lavoro, persone (i loro attori) affette da varie patologie che evocano e orgogliosamente esprimono, nelle tutine adamitiche nere da atleti delle Olimpiadi berlinesi, a gran voce fiera e roboante, stralci di quella politica macabra e folle. Il contrasto è forte e prende testa e stomaco.

In un contesto di colonne - la solennità, la grandiosità e la pomposità dell'antica Roma o dell'antica Grecia o di una Pompei disfatta - rotte e decadute, spezzate e in declino, in uno stato d'abbandono, cadute in rovina, i protagonisti rialzano questi dettagli dell'antichità, riportandoli a nuova vita. Le colonne intarsiate danneggiate e deteriorate, come le persone portatrici di handicap, nell'ottica assurda delle SS, si rimettono in piedi, ritrovano l'erezione, il modo di stare su ed ergersi e camminare. I Lenz, e i loro attori che ogni volta si mettono in gioco personalmente donando quello strato di pathos e veridicità, pur nella finzione scenica, ci pongono di fronte non alla soluzione, non alla risoluzione delle domande ma al punto interrogativo, ci lasciano nello spiazzo del pensiero, nella radura della scelta, ci presentano ciò che è stato e quello che potrebbe essere senza mai instradare, senza mai prendere il sopravvento sullo spirito critico dello spettatore, della platea, senza mai dividere il Bene dal Male. Quelli che neanche un secolo fa sarebbero stati identificati con la dicitura di “pazienti incurabili”, seguendo canoni più che altro estetici o funzionali, ci

Quelli che neanche un secolo fa sarebbero stati identificati con la dicitura di “pazienti incurabili”, seguendo canoni più che altro estetici o funzionali, ci dimostrano non solo che sono capaci, ma che possono dare emozioni, creare arte, suscitare dibattito, spostare intenzioni e convinzioni con la loro presenza mai passiva, con il loro intervento. Vedendoli in scena, bravi, all'altezza, pronti, adeguati, svegli, attivi, ogni forma di pregiudizio e di “pulizia genetica” decade, si polverizza, si vaporizza e s'incenerisce, diventa vento e suono scadente di chiacchiere. Corpi che una genetica deformata, squilibrata, dissennata avrebbe definito “imperfetti” e “disadattati” sono artefici di momenti armoniosi, come quando, con mantello in stile Superman con la bandiera dove campeggia la svastica, l'attore sta sul piedistallo come quei monumenti statuari dai muscoli guizzanti e pompati, lisci e morbidi allo stesso tempo, lineari e invidiabili.

dimostrano non solo che sono capaci, ma che possono dare emozioni, creare arte, suscitare dibattito, spostare intenzioni e convinzioni con la loro presenza mai passiva, con il loro intervento. Vedendoli in scena, bravi, all'altezza, pronti, adeguati, svegli, attivi, ogni forma di pregiudizio e di “pulizia genetica” decade, si polverizza, si vaporizza e s'incenerisce, diventa vento e suono scadente di chiacchiere. Corpi che una genetica deformata, squilibrata, dissennata avrebbe definito “imperfetti” e “disadattati” sono artefici di momenti armoniosi, come quando, con mantello in stile Superman con la bandiera dove campeggia la svastica, l'attore sta sul piedistallo come quei monumenti statuari dai muscoli guizzanti e pompati, lisci e morbidi allo stesso tempo, lineari e invidiabili.

La vita rimane per ogni individuo, per ogni essere vivente, una sofferenza. Siamo tutti “persone prive di futuro e senza speranza”, come il regime hitleriano identificava i portatori di handicap. Chissà come Leni Riefenstahl, la regista del Fuhrer e della grande kermesse dei cinque cerchi olimpici nel '36, avrebbe ritratto e tratteggiato, con l'ausilio delle sue telecamere, ad esempio, le Paraolimpiadi moderne. “Credo che le persone disabili dovrebbero concentrarsi sulle cose che il loro handicap non impedisce di fare e non rammaricarsi di quelle che non possono fare” (Stephen Hawking).

Tommaso Chimenti 02/05/2017

Foto: Maria Federica Maestri

Come gladiatori, nell'INFERNO dei campi di sterminio si combatteva sul RING per rimanere vivi

MILANO – “In un angolo del campo di concentramento, a un passo da dove si innalzavano gli infami forni crematori, nella ruvida superficie di una pietra, qualcuno, chi?, aveva inciso con l’aiuto di un coltello forse, o di un chiodo, la più drammatica delle proteste: Io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia”. (Luis Sepúlveda)

Di intrecci, letterari, artistici e cinematografici, sul rapporto tra sport come metafora di salvezza ne è piena la nostra memoria. Scendendo nel particolare, sul connubio tra pugilato e celluloide, dagli innumerevoli “Rocky” a “Toro scatenato”, da “Million dollar baby” a “Cinderella man” fino a “Lassù qualcuno mi ama”, sono zeppe le nostre retine. Invece, fattore incuriosente e gancio interessante, di questo “Il ring dell'Inferno” per la regia di Francesco Leschiera (collaboratore di Carmelo Rifici), era il portare a galla una storia ai più sconosciuta, ovvero i combattimenti tra detenuti ebrei all'interno dei campi di concentramento per il divertimento dei gerarchi nazisti.  Incontri, come quelli tra galli, che finivano con la vittoria dell'uno e la morte dell'altro. Come i gladiatori dentro l'arena del Colosseo.

Incontri, come quelli tra galli, che finivano con la vittoria dell'uno e la morte dell'altro. Come i gladiatori dentro l'arena del Colosseo.

Tratto da un fumetto berlinese, che riprende le vicende di un internato salvatosi anche grazie ai suoi pugni, vicenda raccontata in un libro (in Italia inedito) dal figlio, e riscritta da Antonello Antinolfi e Giulia Pes (visto al Teatro Libero), la rilettura e trasposizione però non è stata così efficace né dal punto di vista drammaturgico né per le scelte registiche di fondo. Avere in mano una materia originale da poter trattare è una carta da giocarsi, esaltandola, concentrando energie e sforzi in quella direzione, seguendo una linea ben netta e arrivando al nocciolo della questione, al focus principe. In questo caso il ring e l'Inferno dei lager.

Purtroppo però ci si perde o ci si dilunga in molte faccende prima di arrivare al quid, prima con l'uso di video proiettati sul fondale (un cartonato a forma di stella di David, il simbolo non risulta così comprensibile) che sembra un paravento, immagini in bianco e nero che ci propongono una sorta di “riassunto delle puntate precedenti”, Hitler che voleva fare il pittore, qualche cenno al periodo storico-politico, la sua ascesa al potere. Cose giustissime, per carità, ma leggermente scolastiche forse più adatte ad un pubblico giovane che ancora non ha studiato quel recente e buio periodo ma non per una platea adulta che, si spera, abbia più di una semplice infarinatura sugli accadimenti. I video documentaristici, come le lettere nel proseguo proiettate sullo sfondo, hanno una patina di didascalico e sottolineante. Dopo una prima parte appunto di filmati (anche l'abusato e stereotipato binario che portava ai luoghi di morte o gli ebrei passati per il camino in forma di ectoplasmi e fantasmi), con voce fuori campo che ci spiega a grandi linee una sinossi, un bignami del nazismo e delle leggi razziali anti ebree, la storia diviene un melò romantico e sentimentale (così come il finale) che ci porta in tutt'altre direzioni. Quando, nel corpo centrale della pièce, si arriva al campo di concentramento e agli incontri di boxe, sembra quasi di voler fare alla svelta per poi tornare a parlare della storia d'amore tra questi due ragazzi ebrei divisi dalla guerra. Alcune incongruenze poi sul piatto come ad esempio la divisa dell'ufficiale tedesco che sembra più appartenere ai vopos della Stasi (la Volkspolizei della DDR); infatti è verde, mentre quella delle SS, citate nel testo, vanno dal grigio al nero.

Dopo una prima parte appunto di filmati (anche l'abusato e stereotipato binario che portava ai luoghi di morte o gli ebrei passati per il camino in forma di ectoplasmi e fantasmi), con voce fuori campo che ci spiega a grandi linee una sinossi, un bignami del nazismo e delle leggi razziali anti ebree, la storia diviene un melò romantico e sentimentale (così come il finale) che ci porta in tutt'altre direzioni. Quando, nel corpo centrale della pièce, si arriva al campo di concentramento e agli incontri di boxe, sembra quasi di voler fare alla svelta per poi tornare a parlare della storia d'amore tra questi due ragazzi ebrei divisi dalla guerra. Alcune incongruenze poi sul piatto come ad esempio la divisa dell'ufficiale tedesco che sembra più appartenere ai vopos della Stasi (la Volkspolizei della DDR); infatti è verde, mentre quella delle SS, citate nel testo, vanno dal grigio al nero.

Punto a favore, nota sostanziale e non così laterale e periferica della scena, è l'uso di una ghiaia a terra che fa risuonare ogni passo, ogni suola che struscia, ogni inciampo, ogni piede o ginocchio che cade donando un suono pesante e un'eco gracchiante di strazio e dolore, una sabbiolina che scricchiola e frigge, stride e sembra urlare, scava e strepita, come sentire ogni volta i graffi e le sbucciature roventi cadendo sull'asfalto ruvido. La stessa scena che però non utilizza, come avrebbe potuto valorizzare, quel filo spinato che se ne sta solitario lì in un angolo per fare la sua comparsa sul finire. Sarebbe stato foriero di riflessioni un ring di filo spinato che diventa frontiera incrollabile, mancanza di possibilità d'uscita, ma anche le recenti immagini dei confini dell'Europa presi d'assalto da disperati fuggiti da altre guerre o esuli rifugiati, o ancora quel filo che taglia e segna per sempre con le cicatrici chi è passato da quei luoghi. Tra i tre attori (non innovativa ma ben realizzata la scelta di dividere un personaggio su due interpreti) scegliamo, per impostazione e voce, temperamento ed esperienza, Ettore Distasio, mentre gli altri due, la stessa Pes e Ermanno Rovella, sono risultati lievemente acerbi. Un'occasione colta a metà per raccontare un fatto inedito facendolo divenire l'ennesimo spettacolo teatrale (sempre utili per non dimenticare) sui campi di sterminio e l'odio razziale, e l'ennesima storia d'amore teatrale.

inciampo, ogni piede o ginocchio che cade donando un suono pesante e un'eco gracchiante di strazio e dolore, una sabbiolina che scricchiola e frigge, stride e sembra urlare, scava e strepita, come sentire ogni volta i graffi e le sbucciature roventi cadendo sull'asfalto ruvido. La stessa scena che però non utilizza, come avrebbe potuto valorizzare, quel filo spinato che se ne sta solitario lì in un angolo per fare la sua comparsa sul finire. Sarebbe stato foriero di riflessioni un ring di filo spinato che diventa frontiera incrollabile, mancanza di possibilità d'uscita, ma anche le recenti immagini dei confini dell'Europa presi d'assalto da disperati fuggiti da altre guerre o esuli rifugiati, o ancora quel filo che taglia e segna per sempre con le cicatrici chi è passato da quei luoghi. Tra i tre attori (non innovativa ma ben realizzata la scelta di dividere un personaggio su due interpreti) scegliamo, per impostazione e voce, temperamento ed esperienza, Ettore Distasio, mentre gli altri due, la stessa Pes e Ermanno Rovella, sono risultati lievemente acerbi. Un'occasione colta a metà per raccontare un fatto inedito facendolo divenire l'ennesimo spettacolo teatrale (sempre utili per non dimenticare) sui campi di sterminio e l'odio razziale, e l'ennesima storia d'amore teatrale.

“Questo non è un sanatorio. Questo è un Lager tedesco, si chiama Auschwitz, e non se ne esce che per il Camino. Se ti piace è così; se non ti piace, non hai che da andare a toccare il filo elettrico” (Primo Levi).

Tommaso Chimenti 05/03/2017

Foto: M. Nocerino

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…