“Zorro”: un uomo abbandonato come un cane sul ciglio della strada della vita

FIRENZE – In questo mondo di estetica, fatto d'immagine, dove conta più la quantità che la qualità viene considerato e ricordato chi lascia il segno, chi appone la sua firma, e che sia riconoscibile appunto come Zorro. Il nostro spadaccino contemporaneo però passa inosservato, senza nome, se ne sta agli angoli, ai margini, nell'ombra, conta i treni, gira nei suoi pensieri, per giorni non apre neanche bocca, nessun suono esce dal suo corpo. Ma “Zorro” (prod. Prima International Company, visto al Teatro Puccini) non è nemmeno una persona, è un cane, anzi due, o identifica proprio una vita da randagio, zingaro, mendicante d'amore. Dopo vent'anni ritorna in scena il monologo che Margaret Mazzantini scrisse per il suo compagno di vita, Sergio Castellitto che dimostra padronanza, prontezza, centratura nel delineare un carattere nelle sue sbandature scomposte dell'esistenza, un antieroe sporco e tenero, una discesa fino al budello delle fogne dell'anima.  In scena fumo, nebbia e una panchina, il suo letto, giaciglio, casa e un oggetto-feticcio con il quale dialogherà e toccherà e cercherà un contatto per tutta la piece (1h15'): una coperta isotermica (un po' come quella di Linus), di quelle che quando le tocchi friggono, che paradossalmente ha un lato dorato e il rovescio argentato per una vita che al contrario il podio e le medaglie non le ha mai viste.

In scena fumo, nebbia e una panchina, il suo letto, giaciglio, casa e un oggetto-feticcio con il quale dialogherà e toccherà e cercherà un contatto per tutta la piece (1h15'): una coperta isotermica (un po' come quella di Linus), di quelle che quando le tocchi friggono, che paradossalmente ha un lato dorato e il rovescio argentato per una vita che al contrario il podio e le medaglie non le ha mai viste.

Il racconto è cadenzato dalla musica che chiude i quadri in questo blu di fondo che tutto ammanta e dove Castellitto sparisce, un blu che rappresenta il sogno-incubo, quel torpore che ha contorni d'irrealtà, che sfugge alla logiche, quel tangibile che si sfa, che si annacqua, che si scioglie tra annebbiamenti, mostri, paure, desideri ormai fuori controllo e fuori portata. “Starry Night” di Don McLean, ballata dedicata alla parabola di Vincent Van Gogh, apre e chiude questa parentesi, questo occhio di bue su uno sconfitto dei nostri giorni, un reietto della società, un rifiuto, un perdente, un fallito, epiteti visti dalla prospettiva di quelli che lui chiama “cormorani” cioè tutti noi, borghesi in platea, con i nostri vestiti buoni e le nostre certezze che altro non sono che castelli di sabbia che un dolore qualsiasi può spazzare via in un attimo perché non siamo temprati alla sofferenza ma soltanto ai consumi, alle comodità, agli agi, al voglio, pago, pretendo. Il cormorano è molto pigro ma è anche un buon volatore e nuotatore ma per questo tipo di uccello è il decollo dall'acqua la parte più difficoltosa e dove appare impacciato. Quindi il borghese sta e armeggia al meglio con i suoi strumenti nel suo habitat ma il complicato arriva quando deve spiccare il volo.

Ma  il nostro Zorro è un cane nella metafora e nel parallelismo tra randagismo e vagabondaggio; un cane è l'impossibilità delle carezze e della tenerezza, un cane che è il quid e la molla che scatta, il filo della presa che improvvisamente stacca la corrente, il crack che “incrina il vetro” anche se ancora non si è spezzato. Senza orologio, “la mia testa galleggia in un ricordo di anni fa” e quel cane trovato per strada del quale la madre, seppur amata, se ne era liberato. Una crepa che non farà altro che allargarsi, un tarlo che si mangerà dall'interno il ramo, la corteccia e l'albero intero. Che la mazzata non arriva all'improvviso, tutta insieme, è invece una goccia cinese di accadimenti ed eventi che si sommano, si accatastano ai quali non fai neanche caso fin quando non ti accorgi del muro che è issato attorno a te, della terra bruciata, dei solchi tra te e gli altri. In questo mondo

il nostro Zorro è un cane nella metafora e nel parallelismo tra randagismo e vagabondaggio; un cane è l'impossibilità delle carezze e della tenerezza, un cane che è il quid e la molla che scatta, il filo della presa che improvvisamente stacca la corrente, il crack che “incrina il vetro” anche se ancora non si è spezzato. Senza orologio, “la mia testa galleggia in un ricordo di anni fa” e quel cane trovato per strada del quale la madre, seppur amata, se ne era liberato. Una crepa che non farà altro che allargarsi, un tarlo che si mangerà dall'interno il ramo, la corteccia e l'albero intero. Che la mazzata non arriva all'improvviso, tutta insieme, è invece una goccia cinese di accadimenti ed eventi che si sommano, si accatastano ai quali non fai neanche caso fin quando non ti accorgi del muro che è issato attorno a te, della terra bruciata, dei solchi tra te e gli altri. In questo mondo  se sei goffo perdi terreno, inciampi nella dislessia dei sentimenti, travolto da un sistema tanto fragile quanto cattivo.

se sei goffo perdi terreno, inciampi nella dislessia dei sentimenti, travolto da un sistema tanto fragile quanto cattivo.

E allora il nostro (potrebbe capitare a tutti di scivolare nel gorgo della depressione) dopo essere stato privato da adolescente dell'unico essere che lo ascoltava, il cane, dopo la scomparsa della madre, un incidente che gli cambierà la vita (omicidio colposo stradale, può davvero capitare ad ognuno di noi; vengono in mente tragedie accidentali simili legate a volti noti), smette di andare a lavoro e inevitabilmente si separa dalla moglie: la frittata è irreparabile e non rimane che la strada fredda e buia ad accoglierti, la notte sdentata e senza sorrisi a morderti. Ha disceso tutti i gradini, adesso c'è soltanto il granito, la risalita è troppo faticosa, le energie scarseggiano, l'autostima è sotto il livello del mare, non rimane che tenere, stare, resistere e abituarsi ad una nuova condizione di cittadino di scarto, di scorta, di serie C. Ormai la sostituzione tra il cane Zorro e lui è completata, lui è diventato il “cane alluvionato”. Zorro era contro il potere e contro le ingiustizie, alcune vite però sfuggono nel fango e slittano nella miseria, senza reti, senza protezioni, senza salvagenti, senza pelle.

Tommaso Chimenti 18/01/2023

Gesù, Maria Maddalena e gli altri: il Vangelo secondo Giorgia Mazzucato

La presenza esile eppure mastodontica di Giorgia Mazzucato riempie il piccolo palco del Teatro Studio Uno, ad altezza d’uomo, dando l’impressione di poterla toccare se appena si allungasse il braccio. Lei è a tratti con noi e in un altro luogo, sospesa tra un passato lontanissimo (esattamente 2019 anni fa) e un presente che echeggia cronache inquietanti di ignoranza, razzismo e brutture musicali. Gesù aveva l’erre moscia, spettacolo andato in scena sabato 8 giugno, parla di Gesù portandolo ora in prima persona, figura timida ma amichevole, resa simpatica da un buffo difetto di pronuncia, ora attraverso il personaggio forte e carismatico di Maria Maddalena.

La storia che Giorgia Mazzucato ricama intorno all’inflazionato tema della giovinezza di Cristo e al suo rapporto speciale con Maria Maddalena, donna troppo forte per l’epoca per essere ricordata come una figura fondamentale dai Vangeli e relegata al ruolo di prostituta, vede il figlio di Dio comportarsi esattamente come farebbe un ragazzo qualunque nel 2019. Gioca con gli amici da bambino, impara a sputare dalla sveglia e intraprendente Maria, perde simpaticamente il controllo dei suoi miracoli, va addirittura in Erasmus.

Lì conoscerà altri figli di divinità, da cui imparerà che la parola di Dio è una sola: amore, ci sono solo tanti modi per dirlo. Fino alla fine Gesù sarà un burlone, un uomo semplice, schiacciato sotto il peso delle sue responsabilità: ma che con coraggio e semplicità si metterà in gioco per salvare il mondo. Dai suoi interventi in risposta ai commenti di Maria Maddalena sull’attualità del mondo, non sembra che sia servito a qualcosa. Ma Gesù sembra ben disposto a non lasciarsi abbattere e chissà, potrebbe anche decidere di tornare.

Giorgia Mazzucato fa propria la figura, apparentemente ingombrante, di Cristo e lo rende umano, troppo umano. La sua umanità è tenera, suscita empatia, forse più nei non fedeli che nei credenti più integralisti: lo spettacolo, alla sua prima, ha incontrato una forte opposizione da parte delle istituzioni religiose. Eppure il messaggio che Gesù era, probabilmente, uno di noi, che faceva gli scherzi, baciava la ragazza che gli piaceva e che alzava un po’ il gomito alle nozze di Cana è tanto semplice e quasi banale da risultare straordinario, rivoluzionario, se portato sul palco.

Il quadro che emerge da questo monologo è una riflessione amara eppure divertita dei nostri tempi: nella scena in cui Maria Maddalena, tornata sulla Terra per scrivere il suo Vangelo, fa zapping in tv, riesce a condensare con brevi estratti di telegiornali, tormentoni estivi e slogan politici un quadro desolante del nostro paese. Il giudizio però non arriva, l’intenzione dell’attrice è far riflettere, non indicare un cammino da seguire, e in questo lo spettacolo risulta perfettamente in linea con il messaggio del suo principale ispiratore. Un messaggio forse troppo radicale per poter essere accettato da tutte le categorie di spettatori (il suicidio della Maddalena dopo l’uccisione di Giuda mette alla prova anche il cattolico più aperto di mente), ma proprio per questo più coraggioso. La recitazione di Giorgia è maniacale, non lascia margine all’errore, pare quasi di sentire il suo cervello contare le battute per stare al passo con la musica. Ed è, allo stesso tempo, coinvolgente, passionale, travolgente e un pugno nello stomaco. Sinceramente, spietatamente divertente.

Giulia Zennaro, 09/06/2019

"La Pacchia è Finita. Moriamo in Pace": all'Off/Off Theatre tre monologhi sull'umanità ridotta a merce

Ci sono un migrante, una prostituta e un androide. Può sembrare l’inizio di una pessima barzelletta, e forse lo è: la barzelletta acida e spietata di una società, la nostra, dove l’essere umano ha valore solo in quanto merce. Dove alla fine non può ridere nessuno, tanto meno noi spettatori, scossi nelle nostre piccole ipocrisie, indifferenze e rassegnazioni dalla dignità ferita di tre pezzi irregolari nel mercato dei corpi e delle identità in cui sguazziamo. È questo il nodo al centro di "La Pacchia è Finita. Moriamo in Pace", per la prima volta in scena dal 9 all’11 aprile sul palcoscenico dell’Off/Off Theatre di Roma. Già dal titolo risulta evidente la volontà di ribaltare una narrazione politico-mediatica che trasforma grottescamente le vittime di un sistema malato in colpevoli. Non è però alla facile e perbenista compassione che ci vogliono indurre i tre monologhi scritti da Anne-Riitta Ciccone e diretti da Lorenzo d’Amico de Carvalho. I tre protagonisti che si avvicendano sul palco smentiscono infatti le nostre aspettative e (dis)turbano le coscienze tanto dei nuovi razzisti quanto di una borghesia (sedicente) progressista ansiosa di edulcorare mediante comode etichette le incongruenze abrasive del reale. L’umanità dei tre personaggi in scena, al contrario, vive nelle e delle contraddizioni, strazianti e stranianti, che ognuno di loro ci sbatte in faccia.

Così il naufrago del primo monologo, Sulla stessa barca, interpretato da Gianvincenzo Pugliese, getta l’asciugamano caritatevole dei soccorritori per rivelarci e riversarci addosso il cinismo insostenibile di cui è impastato il (suo e nostro) mondo. Così la ragazza ingenua (Maria Vittoria Casarotti Todeschini) trascinata nei continui abusi di una vita di prostituzione scopre un modo, paradossale quanto eversivo, per essere La Santa del titolo e dell’originaria vocazione all’empatia e alla gratuità. Così, infine, il replicante (Gabriele Stella) di Kappatrequattrocinquebis, androide «italiano», modello «full-optional» dotato della memoria di un fisico nucleare, rompe l’incalzante sequenza del suo test-spot col balzo di non programmata paura di fronte a un ragno: smagliatura inaccettabile nella rete futuribile dell’umanità prodotta in serie. Questi tre protagonisti ci riportano quindi al significato etimologico della parola “scandalo”: sono pietre d’inciampo, ostacoli sulla via del quieto appiattirsi delle coscienze al valore assoluto di un mercato onnipresente e onnipotente. Che siano l’odio, la disperazione o una parimenti destabilizzante dolcezza le emozioni che li attraversano e ci restituiscono, ognuno dei tre graffia il medesimo sistema alienante, mostrandone la caricatura, l’ulteriore degenerazione o l’estremo ribaltamento.

Nel loro rivolgersi direttamente al pubblico, i tre protagonisti si fanno allora anti-profeti di una religione sempre più folle e minoritaria, quella dell’umanità, in una terra e in un testo dove Dio è spesso chiamato in causa: per rinfacciargli l’arbitrarietà del suo giocare con i figli-giocattoli (nel primo episodio), per rimarcane la presenza-assenza (nel secondo), o per ipotizzarne la sostituzione con i demiurghi di seconda categoria che siamo diventati noi (nel terzo). Ed è una tensione ai limiti del metafisico quella che sembra muovere la stessa messa in scena, coraggiosamente sospesa tra brutalità della cronaca reale e astrazioni simboliche. La rappresentazione si dipana tra pochi, evocativi elementi scenografici (uno sgabello, due teloni bianchi su cui si proiettano colori e figure emblematici delle rispettive parabole) e balzi verso la fantascienza distopica che omaggiano-parodizzano in particolare l’immaginario di Blade Runner (esplicitamente citato). Ma niente ruba mai davvero l’attenzione ai corpi dei tre giovani interpreti, in grado di restituire con i propri movimenti e le proprie voci i contrasti, le presenze e le offese che ne contrassegnano la solitudine. Tra gli sbalzi di tono e di lingua del migrante di Pugliese, la frenesia tragicomica di gesti e posture meccaniche dell’androide di Stella, gli slanci e gli scatti tra innalzamento e umiliazione della santa-prostituta di Casarotti Todeschini, il grido dello spettacolo arriva, dissonante al punto giusto.

Emanuele Bucci 10-04-2019

Mistero Buffo di Dario Fo al femminile, i 50 anni di un’opera ancora attuale

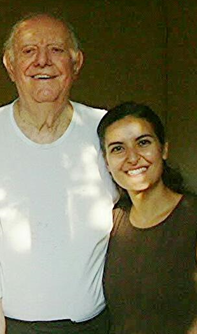

Nel Manuale minimo dell’attore, si legge: “Ogni volta che mi trovo davanti a dei giovani che mi chiedono di dar loro consigli su come impossessarsi del mestiere, ripeto: «La prima regola, nel teatro, è che non esistono regole»”. Il che non vuol dire affatto agire senza discernimento e ragione, bensì affrancarsi nella messa in scena da uno schema di categorie precostituite, purché – attenzione – il metodo e lo stile scelti siano corrisposti da un fortissimo bisogno di creare arte. Ed è questa necessità di mettersi in gioco e parlare allo spettatore che affiora continuamente nella mia conversazione con l’attrice-autrice sarda Elisa Pistis, che approderà il 30 e 31 marzo sul palcoscenico del Teatro Abarico di Roma con una versione al femminile del grande capolavoro di Dario Fo. Sì, esatto: “Una donna, tutta da sola, che fa Mistero Buffo”, esordisce lei, cagliaritana nata a Elmas, 33 anni a giugno, occhi e capelli di un intenso castano scuro. Diplomatasi nel 2013 alla ‘Nico Pepe’ di Udine, dopo una laurea in Beni Culturali, frequenta attualmente il Master in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’. Nel 2015 è finalista al Premio Candoni per monologhi originali con Il mio paese è donna, da lei scritto e interpretato. Viene selezionata da Marco Baliani per il progetto Human, spettacolo che girerà tutta l’Italia tra il 2016 e 2017 con Baliani e Lella Costa. Ha appena debuttato al Teatro Massimo di Cagliari il suo ultimo testo, Ai miei tempi-I° studio, prodotto da Sardegna Teatro. Il 5 maggio arriverà nello spazio della Corte dei Miracoli di Milano con, come lei lo chiama, la sua ‘Mistera buffa’, prima di presentarlo il 12 aprile in Giappone, dove sarà ospite presso l’Istituto Italiano di Cultura a Osaka. “Anche quando sarà dura, tu continua e segui la tua strada”: bussola per una teatrante a tutto tondo i preziosi consigli del Nobel che Elisa, racconterà, ha avuto la fortuna di conoscere nel 2015. È la premessa di un’intervista che comincia nel segno delle autentiche parole del Maestro e che continuamente guarda agli attualissimi temi presenti nella sua giullarata popolare composta nel 1969 (e che proprio quest’anno compie mezzo secolo), ma senza farne una copia, perché “in teatro parto da me stessa, dalla mia sensibilità. E nel mio cuore quel ‘gigante’ di Fo è sempre con me”.

Teatro Massimo di Cagliari il suo ultimo testo, Ai miei tempi-I° studio, prodotto da Sardegna Teatro. Il 5 maggio arriverà nello spazio della Corte dei Miracoli di Milano con, come lei lo chiama, la sua ‘Mistera buffa’, prima di presentarlo il 12 aprile in Giappone, dove sarà ospite presso l’Istituto Italiano di Cultura a Osaka. “Anche quando sarà dura, tu continua e segui la tua strada”: bussola per una teatrante a tutto tondo i preziosi consigli del Nobel che Elisa, racconterà, ha avuto la fortuna di conoscere nel 2015. È la premessa di un’intervista che comincia nel segno delle autentiche parole del Maestro e che continuamente guarda agli attualissimi temi presenti nella sua giullarata popolare composta nel 1969 (e che proprio quest’anno compie mezzo secolo), ma senza farne una copia, perché “in teatro parto da me stessa, dalla mia sensibilità. E nel mio cuore quel ‘gigante’ di Fo è sempre con me”.

Potresti raccontare la genesi del progetto? Quand’è che ti sei avvicinata per la prima volta al testo?

“Già quando ero in Accademia a Udine ho iniziato a lavorare sul monologo di ‘Maria sotto la croce’ (che interpretava Franca Rame) e ho potuto recitarlo durante un’esperienza al Festival di Avignone. Ma ho da subito impresso una nota molto personale, traducendolo in sardo. Uscita dall’Accademia, dovevo ottenere il permesso dall’agenzia di Dario Fo per i diritti. Così ho scritto un progetto per partecipare a un bando che prevedeva tra gli ospiti delle serate il Maestro. Sono riuscita ad avvicinarmi a uno dei suoi assistenti e da lì, dopo un annetto di telefonate, a farmi ricevere nella sua casa a Cesenatico. È stato allora che ho finalmente ottenuto i diritti e debuttato il 31 marzo 2018”.

Esattamente, un anno fa. Cosa ti è rimasto impresso dell’incontro con Fo?

“La sua lucidità, il rigore e la generosità. Aveva 89 anni e lavorava più di dieci ore al giorno. Era molto colpito dal monologo in sardo, che è uno dei pochi pezzi drammatici dello spettacolo. ‘Maria sotto la croce’ funziona molto in lingua sarda, perché è una storia pilastro della nostra cultura (che uno sia credente o meno) e il sardo gli conferisce ritmi e sonorità arcaiche, senza ostacolarne la comprensione. Ciò che ho conservato dei consigli di Fo: proprio l’idea di un teatro inclusivo, non elitario, che possa scavalcare le differenze linguistiche e annullare le distanze tra attore e spettatore”.

Mistero buffo è un testo ‘aperto’ e si presta a varie rivisitazioni. Secondo te, perché?

“Perché la drammaturgia, diversamente dai testi di Cechov o di Shakespeare, si regge su altri princìpi: un narratore in scena che fa tutti i personaggi ma senza mai diventare personaggio se non nel momento in cui lo recita per scivolare subito dopo nelle vesti di un altro ancora. È particolare anche nello stile, a metà tra narrazione e recitazione, incrociando il teatro della Commedia dell’arte e la tradizione dei giullari medievali”.

Cosa vediamo, quindi, nel tuo allestimento?

“Non ci sono costumi, scenografie, musiche o altri espedienti scenici. Soltanto io e gli spettatori, perciò si può fare in diversi contesti, persino nelle piazze o per strada, e arrivare nelle periferie più inaccessibili. Oltre alla componente dell’ascolto, c’è molto fisico, io mi muovo tantissimo e uso un linguaggio gestuale. C’è da dire anche che mi diverto tanto a interpretare tutti i personaggi e il pubblico questo lo avverte subito”.

In che modo hai lavorato a una messa in scena così articolata?

“Nel Mistero  ci sarebbe materiale per fare quattro ore di spettacolo, io ho scelto il filo rosso dei Vangeli apocrifi. In verità, non ho avuto un’educazione cattolica, forse per questo mi attirava far combaciare il discorso religioso col mio retaggio culturale per parlare di storie umane universali. Ho iniziato a provare nel salotto di casa, avvalendomi in seguito della collaborazione registica Giuliano Bonanni, mio maestro all’Accademia di Udine”.

ci sarebbe materiale per fare quattro ore di spettacolo, io ho scelto il filo rosso dei Vangeli apocrifi. In verità, non ho avuto un’educazione cattolica, forse per questo mi attirava far combaciare il discorso religioso col mio retaggio culturale per parlare di storie umane universali. Ho iniziato a provare nel salotto di casa, avvalendomi in seguito della collaborazione registica Giuliano Bonanni, mio maestro all’Accademia di Udine”.

Perché un testo come Mistero buffo torna a parlarci nel presente?

“Per l’attualità dei temi come il lavoro, l’ingiustizia sociale e l’abuso del potere. Il merito di Fo è stato seminare attraverso la risata riflessioni profonde, ma sono diversi i tempi in cui ci muoviamo, per cui non aveva più senso far leva sull’attacco ecclesiastico, negli anni Sessanta quasi al limite della blasfemia e oggi completamente sdoganato. M’interessava riferirmi piuttosto a dinamiche della nostra società e soffermarmi sull’umanità di certi personaggi, raccontando di una famiglia che deve intraprendere un duro viaggio, da Betlemme attraverso il deserto fino in Egitto, per approdare in terra straniera, proprio come i migranti. O, per esempio, di un bambino escluso nei giochi dai suoi coetanei o della disperazione di una madre in lutto per la morte del figlio”.

Che operazioni hai compiuto dal punto di vista linguistico? E da dove nasce il bisogno di tradurre una parte nella tua lingua madre?

“All’inizio recito nella lingua di Fo e ricorro al grammelot, in un miscuglio di suoni dialettali del Nord Italia, quali il lombardo, il veneto, il friulano e il piemontese. Il monologo di Maria, invece, l’ho tradotto quasi alla lettera nella mia lingua. Sono sarda al 100%: vivere su un’isola crea un legame fortissimo con la terra, le sue tradizioni ancestrali e i riti folklorici. L’invito che io rivolgo allo spettatore, però, è di non fossilizzarsi sulla singola parola quanto abbandonarsi all’ascolto di una melodia”.

Quale fase sta vivendo, a tuo parere, la ricerca teatrale negli ultimi anni?

“È, sicuramente, falso che la gente non abbia voglia di andare a teatro. Credo che spetti a noi offrire una programmazione motivata da un senso e agire nell’ottica di una funzione sociale. Perché se il teatro è in piedi dalla notte dei tempi, ed è sopravvissuto a guerre, dittature e carestie, una ragione ci sarà: l’arte può veramente cambiare il mondo, ma bisogna essere bravi a comunicarla. Qualunque allestimento deve sì partire da un sostrato culturale ma garantire sempre diversi livelli di fruizione”.

Attrice, drammaturga, ora anche regista. Cosa rappresenta il teatro per te?

“È il lavoro della mia vita. Non avverto troppo la distinzione tra le categorie professionali, perché il teatro lo vivo a 360 gradi. Il mio sogno, infatti, sarebbe un giorno far parte di una compagnia e confrontarmi con altri per tirare fuori nuove creazioni”.

Insomma, perché venire a vedere il tuo Mistero buffo?

“Per condividere un rituale in cui vi prenderò per mano, attraversando momenti di gioia e commozione, perché il teatro è respirare insieme”.

Sabrina Sabatino 25/03/2019

Truman Capote. Questa cosa chiamata amore. Il monologo di Gianluca Ferrato nel salotto romano dell'OFF/OFF Theatre

Ispirato alla biografia e alla figura letteraria di Truman Capote, nome d’arte di Truman Streckfus Persons, nasce il lavoro teatrale scritto da Massimo Sgorbani per la regia di Emanuele Gamba, Truman Capote. Questa cosa chiamata amore, andato in scena dal 15 al 17 marzo all’OFF/OFF Theatre a Roma, una produzione Florian Metateatro in collaborazione con il Teatro Nazionale della Toscana. L’allestimento scenico è di Massimo Troncanetti, i costumi di Elena Bianchini e l’aiuto alla regia di Jonathan Freschi. Solo in scena, nei panni di Capote, è Gianluca Ferrato che al pubblico parla d’amore facendo propria, senza riserve, la lingua irriverente di uno dei più grandi scrittori americani del Novecento, autore di classici della letteratura come Colazione da Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, 1958) o A sangue freddo (In Cold Blood, 1966). «Tutta la letteratura è pettegolezzo». Così Truman Capote liquidava con una delle sue abituali provocazioni antiletterarie qualsiasi visione sacrale dell’arte e dell’artista. “Pettegolezzo” inteso come svelamento di ciò che non si sa o non si vuole fare sapere, raccontato con la leggerezza di chi chiacchiera sorseggiando un Vodka Martini. Il suo stile decadente, ironico e iconoclasta ha segnato la letteratura degli Stati Uniti nell’indagine dei lati oscuri dell’America dell’epoca, il tutto con una lingua costruita alla perfezione, vero elemento distintivo della sua produzione tanto quanto i temi di cui si è occupato nei suoi libri.

Per Truman Capote questa cosa chiamata amore è il trauma dell’amore, l’oggetto dei suoi racconti, la materia bruciante che ha tra le mani anche nei suoi sogni. La sua storia comincia dalla fine, dalle notti tormentate e insonni del traumatizzato d’amore dopo l’abbandono dell’amante Jack Dunphy. Non riesce a prendere sonno, si gira e si rigira nel letto, in affanno, in una corporeità disperata che, per chi ascolta e vede, ha il suono del brano musicale Moon River e il rumore assordante degli spari. Sul palco-salotto di casa Capote, andando indietro nel tempo tra ricordi e vecchie canzoni, per Gianluca Ferrato avviene la messa in scena della “vestizione” e della “presa del ruolo” del personaggio pubblico di Truman Capote: in abiti eleganti, in canottiera e in mutande o in vestaglia, che nascondono e allo stesso tempo mostrano la sua identità più nuda di uomo, si rivolge ad un imprecisato tu che chiama “tesoro”. Scrittore, giornalista, drammaturgo e omosessuale, l’innamorato Truman afferma l’unica identità che, a ben vedere, gli è stata realmente concessa e la sua preferenza per gli uomini. Su questo punto lo spettacolo apre all’aspetto passionale del desiderio omoerotico e all’orientamento sentimentale e sessuale del protagonista, dall’età della fanciullezza all’età adulta della maturità. Nel mezzo di queste esperienze dell’eros in cui l’adulto si sovrappone all’adolescente, Truman ironizza con cinismo sull’amore elencando ragioni che si rifanno all’etimologia della parola “anima” e alla storia ebraica, che qualificano un certo fare del piacere maschile nell’idea finale del soffio, del respiro vitale dell’anima che muore, come muore Mosè, sulla bocca di Dio. In questo desiderio rinnovato e allo stesso tempo proibito per gli uomini, si fa sentire il più infantile degli amori, quello per la madre, destinataria delle sue parole come destinataria lo è, più in generale, «l’umanità di una razza segaiola» in qualità di soggetto collettivo ed eterosessuale.

Il tavolo in scena viene capovolto in verticale e diventa una porta da prendere a pugni: la porta chiusa di una stanza d’albergo qualunque dove la madre si recava per ricevere gli uomini. Nel battere dei colpi, rimbomba forte l’immagine di un orfano inconsolabile. Il ritorno alla madre lo porta a Perry Smith: l’uomo più importante della sua vita è un assassino dall’infanzia negata come la sua, senza il quale non avrebbe mai scritto A sangue freddo e dato dignità all’incontro con Perry bambino né a farne una storia capostipite di un nuovo tipo di giornalismo letterario.  Capote, è stato forse il più grande esempio di autore divenuto protagonista, divo e vittima, dello star system americano. Può permettersi di parlare, con la stessa dissacrante arguzia e la sua vocetta effeminata da cavoletto di Bruxelles o di finocchio, di Hickock e Smith che ti entrano in casa nel cuore della notte, di Hollywood e della società letteraria newyorkese, di Jackie Kennedy e Marilyn Monroe, di Ernest Hemingway e Tennessee Williams, senza mai risparmiare se stesso. Attraverso il dispositivo scenico e scenografico della festa (The Party, 1966), smaschera la frizzante società newyorkese. A un certo punto il palco diventa una pioggia di coriandoli e lustrini, ma anche un luogo a metà tra una galleria d’arte e un obitorio dove si espongono fotografie di cadaveri in giganteschi primi piani come fossero volti da copertine di riviste: del presidente John F. Kennedy, di suo fratello, di Marilyn Monroe, dello stesso giovane Truman Capote ai tempi del suo primo romanzo.

Capote, è stato forse il più grande esempio di autore divenuto protagonista, divo e vittima, dello star system americano. Può permettersi di parlare, con la stessa dissacrante arguzia e la sua vocetta effeminata da cavoletto di Bruxelles o di finocchio, di Hickock e Smith che ti entrano in casa nel cuore della notte, di Hollywood e della società letteraria newyorkese, di Jackie Kennedy e Marilyn Monroe, di Ernest Hemingway e Tennessee Williams, senza mai risparmiare se stesso. Attraverso il dispositivo scenico e scenografico della festa (The Party, 1966), smaschera la frizzante società newyorkese. A un certo punto il palco diventa una pioggia di coriandoli e lustrini, ma anche un luogo a metà tra una galleria d’arte e un obitorio dove si espongono fotografie di cadaveri in giganteschi primi piani come fossero volti da copertine di riviste: del presidente John F. Kennedy, di suo fratello, di Marilyn Monroe, dello stesso giovane Truman Capote ai tempi del suo primo romanzo.

L’umanità si è evoluta per amore delle armi da fuoco: Colt, Winchester, bazooka, bombe, napalm, pistole fumanti o pistole letterarie come quelle dichiarate dall’attore-autore a proposito del suo ultimo Preghiere esaudite (Answered Prayers: The Unfinished Novel, 1986) pubblicato postumo e incompiuto: «Il libro è diviso in quattro parti e, in effetti, ha proprio la struttura di una pistola. C’è l’impugnatura, il grilletto, la canna e, alla fine, il proiettile». Come a dire che questo amore porta con sé sempre una miscela esplosiva di erotizzazione, aggressività e morte. Si sa che un amore può morire, ma quando viene sferrato il primo colpo che colpisce l’innamorato, egli precipita nella paura del più totale abbandono dell’altro. Torna ad essere il battito di un cuore palpitante come quello del vecchio di Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe (The Tell-Tale Heart, 1843), come quello in solitaria di Truman che dorme e a cui nessuno più risponde, se non la voce degli spari, temuti e sognati.

Elvia Lepore, 19.03.2019

Deflorian/Tagliarini: quando il palco è acceso da flash di urbana malinconia

ROMA – La scena è scarna, delimitata da una parete nera. Sul palco ci sono già gli attori, i corpi fissi in posizioni statiche. Daria Deflorian, appoggiata a un termosifone, segue con lo sguardo gli spettatori che prendono posto in sala. Antonio Tagliarini, performer e coreografo, è sulla sua stessa traiettoria. Dal 2008 hanno incrociato i rispettivi percorsi artistici cominciando un assiduo sodalizio (tra i più interessanti della scena contemporanea degli anni dieci) che nel teatro ha trovato la sua quadra per un comune terreno di ricerca, già costellato in Italia e all’estero di importanti riconoscimenti. “In alcuni momenti vi chiederemo di chiudere gli occhi. Naturalmente, vi diremo quando riaprirli”, sono le parole che aprono ‘Il cielo non è un fondale’, progetto del 2016 (già vincitore del Premio Ubu 2017 per Luci e Allestimento Scenico, di Gianni Staropoli), con cui l’atteso duo teatrale ritorna a Roma in scena dal 6 al 10 marzo al Teatro India insieme agli attori Francesco Alberici e Monica Demuru.

Sulle note di una canzone di Dalla, apostrofata a cappella dalle qualità vocali di Monica, si dice “La terra finisce e lì comincia il cielo”. Qui, specularmente, il sogno finisce e comincia il ricordo: è il meccanismo da cui parte la riflessione autogestita dai quattro personaggi coinvolti per loro volontà d’intromissione nel monologo di Antonio. Questi racconta dal principio di aver fatto un sogno in cui Daria è diventata una senzatetto a cui – confessa onestamente – non avrebbe mai fatto l’elemosina. “Io nel sogno non mi sono fermato. Perché?”. Perché c’è chi nella vita “non si sente responsabile del dolore degli altri”. Anzi, sarebbe troppo impegnativo occuparsene. Daria, dall’aria stranita, reagisce raccontando di quando le capita di proiettarsi in una vita simile, di quando un giorno – passeggiando nei pressi del Teatro Argentina – nei giardini in via Arenula a Roma si è rivista nella barbona seduta a una panchina poco distante. Eppure, il racconto di Antonio non è mai stato vero. Piombano allora nella conversazione Monica e Francesco completando la geometria di un discorso, dapprima intimo, con l’intento di mettere a nudo nel tramite onirico i fantasmi di un’identità in continuo divenire che scava negli abissi interiori, sul fondale di turbamenti rimossi.

Quattro coscienze che s’incrociano simmetricamente nel dialogo, raccontando tutti a turno eventi che hanno segnato il proprio quotidiano, di cicatrici mai sanate e malinconie di smarrimento nella città vuota. E, immersi nella cornice del sogno quale altro labirinto della mente, si ascoltano, trovano il coraggio di rivelare ossessioni quotidiane, bisogni taciuti, l’umana paura di fallire. Con le domande – per esempio, “quando siamo dentro casa e fuori piove, cosa pensiamo dell’uomo che fuori è rimasto sotto la pioggia?” – il racconto accelera, indietreggia, si insinua nelle pieghe nascoste della memoria collettiva: Antonio parla dell’incidente che ha messo in standby la sua carriera da danzatore, Daria evoca con nostalgia le letture giovanili appostata al termosifone dove era solita farsi una birretta, Francesco s’immerge nella Milano dei reietti, venditori di rose e amici pakistani, Monica inscena (rimarchevole anche nell’arte rumorista) voci e brusii da supermercato. Un teatro minimale fondato su un flusso prettamente verbale, parlato spontaneamente, perché tutto si regge sulla forza comunicativa della partitura e, come in poesia, sull’emozione che si deposita nelle pause tra il detto e il silenzio.

Se casa è il proprio posto nel mondo e il termosifone in ghisa un elemento tipico dell’abitazione domestica, scegliere di trapiantare quell’oggetto in un contesto teatrale – e in un teatro scarsamente provvisto di azione scenica – vuol dire trasformare la base astratta e concettuale del lavoro in un’analisi concreta che, sbarazzatasi rapidamente dagli equivoci del metateatro, dilata il senso della parola nello spazio, accompagnandosi di tanto in tanto al movimento del fondale che, dominando il retroscena, pone in risalto la presenza degli attori e trasforma in materia le voci. Curioso come l’inusuale drammaturgia del duo, che quasi mai proviene da un patchwork convenzionalmente classificabile in quanto letterario, ma costruita a partire da immagini, suoni e sollecitazioni varie, in questo caso sia un continuum fluido di singoli flash sul tema dell’infelicità urbana (associazione presa a prestito dal pensiero di Camus, citato una volta, sul destino irrazionale dell’uomo) su cui aprire e chiudere gli occhi. Un montaggio testuale intelligente, ultraframmentario nelle molteplici sequenze accumulate, zeppo di intervalli comicamente brillanti (soprattutto quando è la Deflorian a raccontare delle disavventure alle prese con cavi elettrici e chiodi da fissare al muro), che si chiude nel cerchio di un refrain musicale: ‘La domenica’ di Giovanni Truppi, amplificata dal microfono, e dall’immagine che il quartetto compone dislocando i sei termosifoni nella scena buia, come a voler consustanziare un dato di fatto: che il teatro necessiti di calore umano.

“Si cerca la pace e si va verso gli altri perché ce la diano. Ma è chiaro che possono darci soltanto follia e confusione. Bisogna dunque cercarla altrove, ma il cielo è muto”, scriveva Albert Camus nelle pagine dei Taccuni che compilò fino alla morte interrogandosi sulla condizione di chi, scaraventato nel mondo, deve rassegnarsi a vivere straniero in società. Chi siamo noi negli altri? Quesito che tirerebbe fuori un lungo trattato esistenzialista. Per rispondervi Deflorian/Tagliarini scardinano in ogni sua logica convenzionale il dispositivo base della sintassi teatrale, spostando la linea di confine tra persone e personaggi, perché nella messinscena gli attori conservano il proprio nome reale. Durante le loro improvvisazioni in prova si appuntano – così come lo scrittore francese fece nei suoi diari – note a margine, fatti esterni al teatro, frammenti immaginati, aneddoti personali innescando il motore di una rappresentazione che, negando se stessa, si compie nella sua costruzione definitiva.

Anche se sembra apparentemente mancare di una drammaturgia precostituita in forma unitaria o uno stile formalizzato di recitazione, ecco che la fattura compositiva di Deflorian/Tagliarini si colloca per la sua natura anti-drammatica al tempo prima dell’ingresso in scena. Perché quando il pubblico vi assiste, il lavoro è già concluso. Perché se il cielo non è (che) un fondale – titolo ispirato a un passo delle Disumane lettere di Carla Benedetti – il teatro deve sottrarsi alla funzione di replicare l’autenticità del reale, di per sé inimitabile, e recuperare invece l’input che ha attivato il processo creativo per avvicinarsi, lontano da ogni artificio, all’essenza della verità e dare vita ai paesaggi dell’anima. Resta, tuttavia, la porta aperta: un nodo irrisolto per cui se il teatro, per farsi, deve dall’esterno intrappolare la vita in una forma visibile, non può fare a meno di scontrarsi col limite di poter “esistere solo attraverso il dire”, nel qui e ora della rappresentazione.

Sabrina Sabatino 08/03/2019

"Ci chiamarono tutti Alda" all'Altrove Teatro Studio: Recensito incontra Giulia Santilli

Lo scrittore e giornalista Giorgio Manganelli, nella prefazione al libro del 1986 L'altra verità. Diario di una diversa di Alda Merini, affermava che esso, più che un documento o una testimonianza sul periodo di internamento in manicomio della poetessa, rappresentasse “...uno spazio in cui, venendo meno ogni consuetudine e accortezza quotidiana, irrompe il naturale inferno e il naturale numinoso dell'essere umano”. Dal 18 al 20 gennaio, questo “spazio” pieno di sguardi, sussurri, disvelamenti, parole, urla, ricordi è stato ospitato nella sala dell’Altrove Teatro Studio di Roma, grazie all’intimo e commovente monologo di Fabio Appetito: in Ci chiamarono tutti Alda la protagonista non è solo la Merini, ma tutti coloro, in special modo le donne, che soffrono perché maltrattati, abusati, inascoltati, emarginati. A dare una voce e un volto a questo coro, tra ironia e dolore, è stata la giovane e intensa Giulia Santilli: Recensito l’ha incontrata per saperne di più su questo spettacolo.

Oltre che attrice, sei anche doppiatrice: che cosa hai provato a prestare voce e corpo alla poetessa Alda Merini?

La mia idea di messa in scena si è incentrata sul rendere il palcoscenico, attraverso la scenografia e il disegno luci, una "bolla", un non-luogo, dentro il quale una voce ed un corpo si muovono seguendo i ricordi del manicomio vissuto da Alda. Un'anima che segue la luce, come la nostra mente che, di notte, quando tutto si ferma, viaggia senza soluzione di continuità, senza logica, senza timore di giudizi esterni o preoccupazioni quotidiane. Quindi ho cercato di svuotarmi di tutto il superfluo, mi sono messa a servizio del testo e ho lasciato che ogni singola parola mi accendesse, mi emozionasse, seguendo poi il percorso che si dipingeva davanti a me, frase dopo frase. Una sorta di meditazione.

Interpreti Alda nello spettacolo, ma il titolo è al plurale: a quali altre "Alda" hai voluto dar voce?

Il titolo è al plurale perché possa arrivare al pubblico che questa voce parla per tutti. Alda, io, ognuno di noi è padrone di questo grido d'amore e di speranza. Farsi chiamare tutti con lo stesso nome è un tentativo di spezzare il confine tra palcoscenico e platea, tra arte e pubblico. Tutti siamo testimoni e portatori di emozioni, come tali abbiamo il diritto e il dovere di esprimerle.

Quanto di Giulia c'era in Alda? E cosa ti ha lasciato questo ruolo?

Io sono un filtro, cosa che sempre dovrebbe essere un attore, del testo. Di Giulia c'è il corpo, la voce e il cuore. Ma volevo che fosse Alda Merini ad arrivare al pubblico. Un personaggio così puro e diretto che non ha bisogno di troppi fronzoli o stratagemmi teatrali per arrivare alle persone. Sono molto felice di aver avuto l'opportunità di conoscere Alda così nel profondo. Non conosciamo mai abbastanza un artista o un personaggio fin quando non mettiamo in bocca le sue parole e le rendiamo tridimensionali. Di Alda porterò sempre con me la sua forza e la sua sorridente consapevolezza e noncuranza di essere scomoda.

La tua poesia preferita della Merini?

Non saprei dare solo un titolo. Ogni poesia di Alda è necessaria e incandescente.

Ma ce n'è una che ti dedicheresti? E, se sì, perchè?

Dedicarsi una poesia è difficile. Ogni essere umano cambia, si evolve da un giorno ad un altro, o anche all'interno di una singola giornata. Quindi descrivere se stessi è quasi impossibile, secondo me. Ma vorrei dedicarne una ad ogni creatore di arte, qualunque arte essa sia. Perché nessun artista smetta mai di credere che ci sia una via, una possibilità, una vittoria, insieme. Il titolo è Poeti.

Il XXI secolo e la società odierna hanno bisogno dei poeti? E chi sono, secondo te, i poeti oggi?

Avremo sempre bisogno di poeti. Quelle creature notturne e solitarie che hanno la capacità di partorire sogni. Oggi i poeti sono tutti quelli che hanno il coraggio di tirare fuori, con umiltà e passione, l'inferno e il paradiso che hanno dentro. Conosco diversi poeti contemporanei, anche molto giovani, che spero trovino presto il loro spazio in questo mondo meraviglioso. Ma invito tutti a scrivere, anche a caso, senza logica, sugli scontrini dei bar, sulle scrivanie degli uffici, sulle loro stesse mani. Non nascondete mai lo straordinario che vi abita, sarebbe un vero peccato.

Che potere ha la parola, per te? E il silenzio?

Ogni parola è un mondo. Mondi meravigliosi che formano frasi, dialoghi, creano distruzione, guerre, dolore e, al tempo stesso, gioia, commozione, risate e amore. Nulla è più potente di una parola, nel bene e nel male. Le persone dovrebbero avere cura di questo dono e prestare molta attenzione nell'utilizzarlo.

Il silenzio, invece, è alla base del mio lavoro. Nel silenzio tutto trova la sua creazione: i pensieri, le idee, i progetti, le lacrime, un sorriso. Il silenzio è come il bianco, contiene tutti i colori. Quando c'è silenzio, tutto è possibile.

Allo spettacolo è legato anche un progetto fotografico: a quale immagine sei più affezionata? E perché?

Allo spettacolo è legato anche un progetto fotografico: a quale immagine sei più affezionata? E perché?

Fu così che ti vidi è il progetto fotografico di Emanuele Bencivenga, che nasce dallo spettacolo e l'ha accompagnato in questo ultimo allestimento. Con Emanuele abbiamo lavorato per due giornate, cercando di raccontare il manicomio di Alda e di trasmettere le emozioni che lui per primo aveva vissuto vedendo lo spettacolo. Credo abbia fatto un lavoro straordinario. La foto a cui sono più legata raffigura le mie mani che scrivono su uno specchio impolverato Amatemi perché sono una donna. Un grido di aiuto silenzioso.

Chi vorresti che ascoltasse e/o vedesse questo spettacolo?

Sarei felice che lo vedessero le persone che abitualmente non vanno a teatro. Vorrei che arrivasse ovunque l'idea, la mia grande speranza, che il teatro è una forma di dialogo con il pubblico, di scambio e condivisione e non un luogo dove si subiscono storie e deliri d'onnipotenza. Il teatro è un arte fatta da persone per le persone. Noi lavoriamo per la gente che si siede in sala ad ascoltarci, non per noi stessi. Testo, Attore, Pubblico: senza quest'ultimo, il teatro non esisterebbe.

Progetti futuri?

Vorrei far conoscere Alda Merini lungo l'Italia, ovunque sia possibile andare. Credo sia importante far sapere a tutti che, anche nel vuoto, ci sono delle forme di appiglio: non si deve mai smettere di credere e sperare. Non abbiamo ancora date, ma ci stiamo muovendo perché si definiscano presto. Non dico di più, sono pur sempre un'attrice, la scaramanzia è di casa!

Chiara Ragosta, 27/01/2019

Al teatro Brancaccino è in scena Annagaia Marchioro con "Fame mia – Quasi una biografia", fino al 27 gennaio

La prima al Teatro Brancaccino di Roma di Fame mia – Quasi una biografia, in scena dal 24 al 27 gennaio, registra l'estremo calore del pubblico nell’accogliere l’attrice e autrice dello spettacolo, Annagaia Marchioro, diretta da Serena Sinigaglia. Un’interprete che ha vissuto in prima persona le vicende tragicomiche e dolorose portate adesso in scena. Ma il suo non è il lacrimevole racconto di una sopravvissuta alle patologie legate ai disturbi alimentari; è piuttosto una gioiosa carrellata di quadri variopinti di vita veneziana, in cui il cibo è sempre onnipresente, così come lo sono le macchiettistiche e tenere figure familiari di riferimento. Una su tutte, la nonna, che con il suo ingenuo amore per la nipote nutre una fame senza fine. Annagaia mangia, mangia costantemente. Il suo viso si deforma mentre si ciba compulsivamente di quello che è per lei apparecchiato in scena, rievocando la sua trasformazione fisica in bambina grassa, sgraziata, messa in ultima fila a danza. Una bambina tutto sommato allegra, che l’adolescenza trasforma in una giovane donna infelice, insoddisfatta del suo corpo, che proverà a cancellare e ad annientare completamente, gettandosi nel tunnel dell’anoressia.

Annagaia Marchioro ha una presenza scenica esuberante, strabordante nella sua gioia di vivere e di recitare, che trasmette al pubblico con vere e proprie ondate di energia comica, fisica e verbale. Estremamente veritiera nel tratteggiare la vita veneziana e i “tipi” che la caratterizzano, in un dialetto che evoca memorie di infanzia, folklore, comicità venata di nostalgia e amarezza. Annagaia riesce a far ridere anche mentre rievoca il suo momento più buio, il suo corpo esausto che si ribella al digiuno e che, contro la sua volontà, ricomincia a mangiare. Morte e impulso irrefrenabile alla vita si intrecciano nelle sue parole, facendo passare il pubblico dall’orrore dell’immedesimazione al sollievo della risata. Risata che non è semplicemente liberatoria, ma una scelta consapevole del pubblico nel momento in cui comprende che del male si può e si deve ridere. Il talento comico dell'attrice veneziana unisce stand-up comedy, narrazione autobiografica e critica sociale creando uno spettacolo ricco di azione, che si snoda tra una scenografia smontabile e edibile, costumi clowneschi e luci che dialogano con l’attrice, intensificando i momenti di drammaticità come quelli più leggeri.

Annagaia Marchioro fa suo il testo di Amélie Nothomb, Biografia della fame, a cui lo spettacolo si ispira, cucendosi addosso a tal punto il romanzo da non temere di scriverne uno suo. La sua è la storia di coloro che non si sentono accettati, ma che scelgono di vivere, picài a un ciodo, ma qua, attaccati a un chiodo, ma qua.

Giulia Zennaro - 25/01/2019

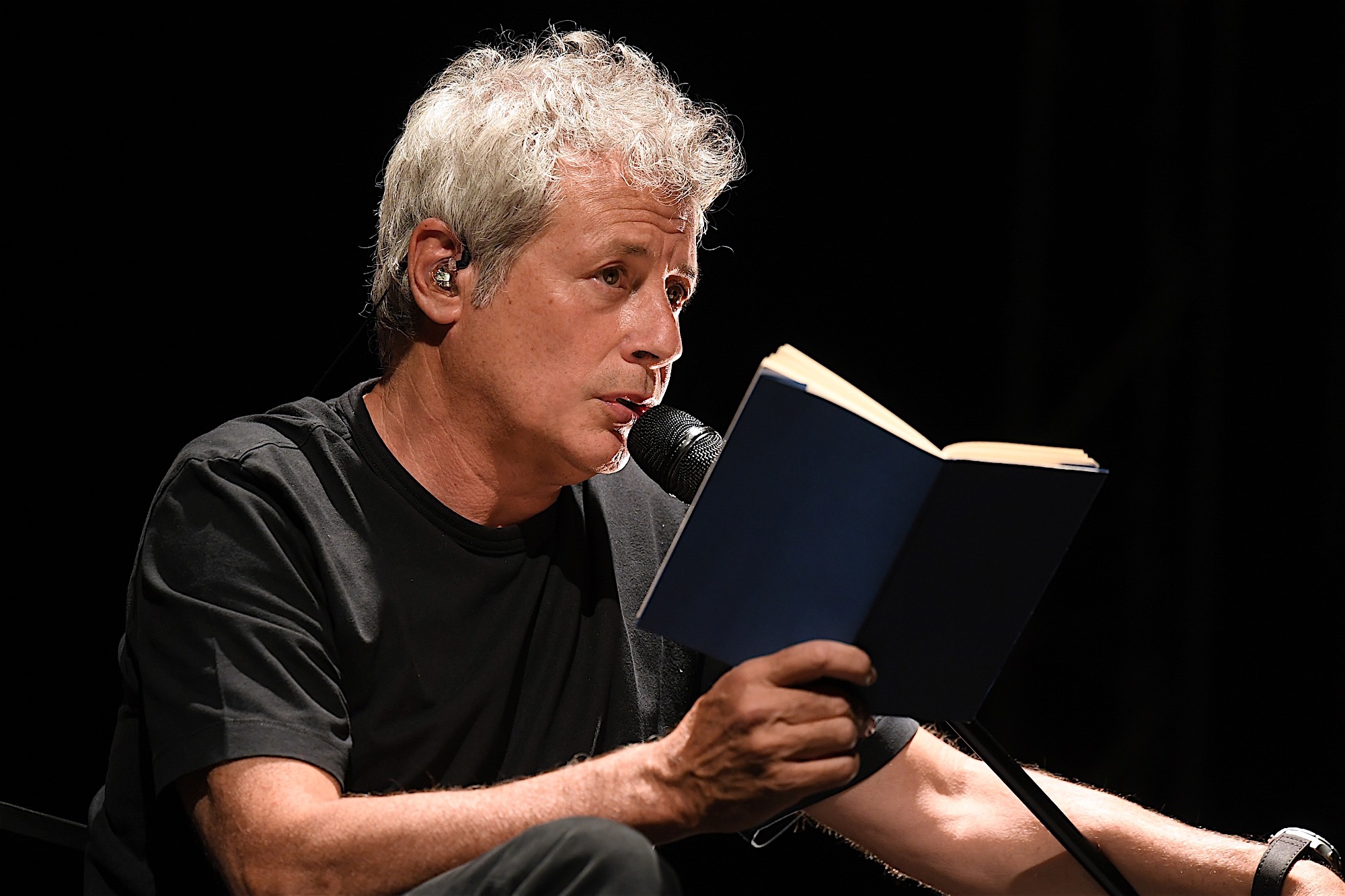

Spoleto61: al Festival dei Due Mondi, Alessandro Baricco legge Novecento

Forse l’aveva già deciso nel 1994, poco dopo averlo scritto, che “Novecento” sarebbe stato «un racconto da leggere ad alta voce». In maniera inconsapevole, quasi premonitrice, Alessandro Baricco ipotizzava che prima o poi quel monologo sarebbe stato letto. Non recitato, spiegato, interpretato, adattato o reinventato. Ma semplicemente letto. E chi meglio del suo autore poteva renderne lo spirito originario? Lo scrittore torinese era da tempo che covava questa idea, di provare a leggere lui stesso, nei teatri, il suo “Novecento”, regalando al pubblico «uno spettacolo elegante, leggero, essenziale ed emozionate». Il debutto è avvenuto il 30 giugno al 61° Festival dei Due Mondi di Spoleto, in un Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi gremito per l’occasione.

Baricco ha voluto restituire la sua versione del monologo, così come l’aveva concepita con la sua fantasia una ventina di anni fa, chiedendo a Nicola Tescari di comporre delle musiche originali e a Tommaso Arosio e ad Eleonora De Leo di creare una scenografia minimalista, semplice, i cui elementi non vadano a riempire quello spazio che deve appartenere solo ed esclusivamente alle parole e alle note.

A ben sentire, infatti, “Novecento” letto dal suo autore somiglia molto a una lunga suite cantata, un racconto-partitura con al microfono Baricco e al pianoforte, per un irreale gioco di immaginazione, il protagonista stesso. Il quale, simbolicamente, ha scelto di scendere quegli ultimi due gradini della scaletta del transatlantico Virginian per ascoltare la sua stessa storia narrata dal suo creatore, pur rimanendo con lui sul palco mentre il pubblico ride, annuisce, riflette, applaude. E sente gridare il mare tra un brano e l’altro, tra un silenzio e il successivo, in una pausa che si carica di attesa.

Le onde della voce di Baricco e delle note di Tescari trasportano alla mente e al cuore quelle verità che, spesso, non si trovano ben espresse se non tra le pagine di un testo: e così ci si ritrova a meditare sulla condizione della propria esistenza, guardando un punto in lontananza, fermi su una scaletta di una nave immaginaria. Sospesi tra eternità e finitezza, irrazionalità e logica, perennemente indecisi su quale sia il mondo a cui si appartiene veramente, costretti a dover scegliere una delle due parti, eppure non molto consapevoli che i sogni e i desideri ai quali si sta rinunciando con una apparentemente semplice decisione si risolveranno tutti in un disegno con cui scenderemo a patti negli anni e che, infine, salteranno in aria con noi. In un continuo susseguirsi dei bivi della vita, si diventa infine esseri viventi storici realmente capitati in tempi e luoghi definitivi, a cui aggiungere elementi fantastici per dare un significato meraviglioso alla propria realtà. Non del tutto veri, ma neanche completamente falsi: si diviene semplicemente leggenda di se stessi. Gli artisti, di qualunque tipo di abilità siano capaci, come Novecento scelgono, prima di molti altri, con oscura irragionevolezza di essere innanzitutto storie lette e raccontante da altri, parlando e vivendo attraverso solo la propria arte. Eppure rimanendo capaci di essere infinitamente felici anche nella rinuncia e nella solitudine.

Le onde della voce di Baricco e delle note di Tescari trasportano alla mente e al cuore quelle verità che, spesso, non si trovano ben espresse se non tra le pagine di un testo: e così ci si ritrova a meditare sulla condizione della propria esistenza, guardando un punto in lontananza, fermi su una scaletta di una nave immaginaria. Sospesi tra eternità e finitezza, irrazionalità e logica, perennemente indecisi su quale sia il mondo a cui si appartiene veramente, costretti a dover scegliere una delle due parti, eppure non molto consapevoli che i sogni e i desideri ai quali si sta rinunciando con una apparentemente semplice decisione si risolveranno tutti in un disegno con cui scenderemo a patti negli anni e che, infine, salteranno in aria con noi. In un continuo susseguirsi dei bivi della vita, si diventa infine esseri viventi storici realmente capitati in tempi e luoghi definitivi, a cui aggiungere elementi fantastici per dare un significato meraviglioso alla propria realtà. Non del tutto veri, ma neanche completamente falsi: si diviene semplicemente leggenda di se stessi. Gli artisti, di qualunque tipo di abilità siano capaci, come Novecento scelgono, prima di molti altri, con oscura irragionevolezza di essere innanzitutto storie lette e raccontante da altri, parlando e vivendo attraverso solo la propria arte. Eppure rimanendo capaci di essere infinitamente felici anche nella rinuncia e nella solitudine.

Chiara Ragosta, 01/07/2018

“Se la terra trema”: l’universo di una donna come metafora dell’attualità

Dall’8 al 18 marzo Mariné Galstyan è stata protagonista assoluta del Sala Uno Teatro di Roma con “Se la terra trema”, storia di una donna, scritta e interpreta da un’altra donna: la regista, scrittrice, acrobata e ballerina Maria Inversi, che in questo testo ha sdoganata anche tutte le doti da poetessa.

Se la coincidenza della data d’esordio con quella della Festa delle Donne non pare assolutamente casuale, la sua vicina con le recenti elezioni politiche è altrettanto significativa. Il monologo è costituito infatti da un costante flusso di coscienza di una donna, di cui non si conoscono né nome né provenienza o direzione, ma di cui diventa ben presto chiaro che la tragica situazione in cui si trova abbia un forte legame con gli avvenimenti geopolitici del nostro presente. Sola, abbandonata o forse dispersa, questa donna si risveglia in luogo desolato e distrutto – un bosco, sì, ma pieno di macerie-, vittima anch’esso dell’evento catastrofico che ha segnato la vita della protagonista. Non sapremo mai di cosa si sia trattato. Potrebbe essere stato un terremoto, come il titolo lascia presagire. Ma non per forza. Tant’è che come ci ha raccontato la stessa Inversi l’idea dello spettacolo è nata prima dei recenti sisma che hanno colpito il nostro Paese e non solo. Il suo fulcro è bensì «l'idea che le guerre siano sempre state dannose e che gli europei vi abbiano una responsabilità immensa». E anche alla guerra ci viene effettivamente da pensare o, meglio, alla fuga da una guerra, dati i ricordi che piano piano emergono nel racconto che la nostra donna fa a sé stessa prima ancora che al pubblico.

È una donna che è fuggita dalla sua terra, costretta ad abbandonarla a malincuore nella speranza di trovare un futuro migliore, ma che nel suo viaggio verso la Terra Promessa ha perso tutto, compresa la vista. Una cecità fisica che rende la protagonista ignara della sua posizione quanto lo sono gli spettatori, ma che le permette di guardarsi dentro come mai prima pare aver fatto. Lo spettacolo mette in scena così un viaggio, ma non verso un luogo, bensì nell’intimo di questa donna, che con il suo vissuto diventa simbolo e voce di tante donne e tanti uomini. Anche letteralmente. La sua lingua è infatti uno slang poetico in cui si intrecciano numerosi idiomi: non solo italiano, ma anche tanto francese, spagnolo, inglese, tedesco e non solo. Un multilinguismo come segno della sua peregrinazione nel mondo, ma anche della trasversalità dei suoi temi.

D’altro canto il suo essere poliglotta, viaggiatrice, ma anche cantante, ballerina e poeta la lega fortemente alle due donne che l’hanno ideata e messa in scena. Due donne che il mondo lo conoscono bene avendolo viaggiato e studiato molto. Non dimentichiamoci che la Inversi è la laureata in lingue e che la Galstyan ha un forte legame con la sua terra d’origine, l’Armenia, dalla quale lei stessa è emigrata. Uno spettacolo ricco quindi di spunti di riflessione – autobiografici o politici -, intenso, struggente, che certamente non lascia indifferenti, pur non risultando sempre di facile fruibilità.

20/03/18 – Virginia Zettin

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…