Todi Festival: in Umbria arte e teatro sono di casa

TODI – Todo Todi. A misura d'uomo. Si respira passeggiando dalla Cattedrale fino alla Chiesa di San Fortunato, il sole colpisce le pietre secolari creando ombre antiche. La musica classica in filodiffusione, un attore vestito da Dante declama alcuni versi, mentre due matrimoni si fanno fotografare sulle scalinate accompagnati da auto d'epoca. L'atmosfera è retrò in questa provincia sana dove l'occhio si perde nel panorama dolce di ulivi, tetti di embrici e vigne al sapore di Sagrantino corposo che asfalta lingua e palato. Pur essendo un piccolo centro l'arte sgorga da ogni strada: maestri scultori, ceramisti, artisti pittorici qui hanno le loro botteghe. Il turismo straniero è mordi e fuggi come addentare una bruschetta con il tartufo. Due fondazioni internazionali hanno qui  la loro sede: quella dedicata a Beverly Pepper, i cui interventi scultorei nel parco che sovrasta la città ricordano giganteschi cacciaviti arrugginiti installati tra un campo da basket e la torre della fortezza che proteggeva la città, e quella di Arnaldo Pomodoro, al quale è dedicata una mostra, con l'imponente foglia-osso di seppia e il labirinto con i visori, e le quattro colonne in piazza a coprire e nascondere, a disegnare ed esaltare la facciata della cattedrale. Arte da ogni poro. Due festival cinematografici e due teatrali, il Bengodi. Da cinque anni affiancato al “Todi Festival” (28 agosto – 5 settembre), per la direzione di Eugenio Guarducci, con gli spettacoli on air al Teatro Comunale, è nato e si è consolidato il “Todi Off” diretto dal regista Roberto Biselli e dal suo Teatro di Sacco perugino (con la preziosa collaborazione di Biancamaria Cola, factotum presente, figura centrale) con un programma parallelo in scena al “Nido d'Aquila”, spazio alternativo con uno degli scorci più suggestivi di tutta Todi tra colonne e tramonti, una dolcezza infinita che ci avvolge. Oltre agli spettacoli il "Todi Off" organizza laboratori d'alta formazione per attori, quest'anno erano presenti Vetrano/Randisi, Liv Ferracchiati, Francesca Della Monica. Il simbolo emblema, il segno distintivo della rassegna è quest'asola bucata da due aghi-lance che potrebbe sembrare anche una barchetta da migranti alla deriva, sempre firmato da Pomodoro. E ancora incontri letterari con gli autori e questa continua scoperta rappresentata da “Todi Open Doors”, antri, cortili, corridoi, androni di palazzi invasi dall'arte contemporanea, dalle galline metalliche a statue classiche di pane, ad ogni angolo per meravigliarsi, per finire con il concerto di Loredana Bertè. Todi Caput Mundi. I tuderti non possono certo lamentarsi. E nemmeno gli umbri.

la loro sede: quella dedicata a Beverly Pepper, i cui interventi scultorei nel parco che sovrasta la città ricordano giganteschi cacciaviti arrugginiti installati tra un campo da basket e la torre della fortezza che proteggeva la città, e quella di Arnaldo Pomodoro, al quale è dedicata una mostra, con l'imponente foglia-osso di seppia e il labirinto con i visori, e le quattro colonne in piazza a coprire e nascondere, a disegnare ed esaltare la facciata della cattedrale. Arte da ogni poro. Due festival cinematografici e due teatrali, il Bengodi. Da cinque anni affiancato al “Todi Festival” (28 agosto – 5 settembre), per la direzione di Eugenio Guarducci, con gli spettacoli on air al Teatro Comunale, è nato e si è consolidato il “Todi Off” diretto dal regista Roberto Biselli e dal suo Teatro di Sacco perugino (con la preziosa collaborazione di Biancamaria Cola, factotum presente, figura centrale) con un programma parallelo in scena al “Nido d'Aquila”, spazio alternativo con uno degli scorci più suggestivi di tutta Todi tra colonne e tramonti, una dolcezza infinita che ci avvolge. Oltre agli spettacoli il "Todi Off" organizza laboratori d'alta formazione per attori, quest'anno erano presenti Vetrano/Randisi, Liv Ferracchiati, Francesca Della Monica. Il simbolo emblema, il segno distintivo della rassegna è quest'asola bucata da due aghi-lance che potrebbe sembrare anche una barchetta da migranti alla deriva, sempre firmato da Pomodoro. E ancora incontri letterari con gli autori e questa continua scoperta rappresentata da “Todi Open Doors”, antri, cortili, corridoi, androni di palazzi invasi dall'arte contemporanea, dalle galline metalliche a statue classiche di pane, ad ogni angolo per meravigliarsi, per finire con il concerto di Loredana Bertè. Todi Caput Mundi. I tuderti non possono certo lamentarsi. E nemmeno gli umbri.

Appena scende la notte la temperatura cala vertiginosamente, l'estate sta finendo, “L'inizio del buio” ci coglie sempre impreparati nel passaggio dall'assolato all'oscuro. Basato sulle parole veltroniane che, tassello dopo tassello, storicizza le fasi italiane e i nostri momenti di declino, l'omonima piece ha il pregio di riunire due eventi, il rapimento di Roberto Peci, fratello del brigatista pentito Patrizio, e la caduta negli abissi di un pozzo del piccolo Alfredino. Che Peci e buio hanno già una radice sintomatica sintattica comune. Il nero dei cinquantacinque giorni di clausura e sequestro e interrogatori e processo del popolo di Roberto (poi è stata ristabilita la verità storica e la sua lontananza e non aderenza al movimento terroristico rosso) e il nero negli occhi in questo buco freddo a Vermicino del piccolo Alfredo. Le vicende, soprattutto quelle del piccolo, sono purtroppo note (e continuano a commuovere a distanza di quarant'anni), le abbiamo già viste, sentite, lette  (in questo periodo una serie Sky su Alfredino come la piece che porta il suo nome di Fabio Banfo, così come il testo teatrale di Emiliano Brioschi “Life” sull'esecuzione Peci), ma metterle in correlazione, proprio perché scaturite lo stesso maledetto giorno, il 10 giugno 1981, è un'operazione lampante che nessuno aveva ancora cucito assieme. La narrazione dei due attori (Giancarlo Fares e Sara Valerio) è frontale, sulla testa hanno una decina di lampadari che colano come meduse per illuminare le storie, per far luce sotto la benda sugli occhi del primo, tra il fango di quel foro alle porte di Roma il secondo. Non ci vogliamo soffermare sulle storie, come detto note, né sulla recitazione che, diligente, riporta, scansiona cronologicamente in un report ma che niente aggiunge ai tanti programmi televisivi di approfondimento che in questi decenni sono fioriti. E' l'inizio e la fine che ci hanno colpito, che hanno attirato la nostra attenzione: prima l'espediente narrativo di identificare la piccola televisione arancione psichedelico, anni '70-'80, come un neonato nella sua culla e la chiusa che sbiadisce il pathos degli eventi narrati. Sembra quasi che Veltroni, questa è la sensazione, abbia preso a pretesto queste due vicende, così lontane e così vicine, per spiegarci come la televisione, soprattutto quella privata e commerciale (gli anni '80 vedranno il boom delle reti berlusconiane), ci abbia cambiato, impoverito, mutato ovviamente in peggio. Una tv volgare che ci ha involgarito, una tv stupida che ci ha istupidito, una tv violenta che ci ha affamato come lupi e incarognito come iene. Una tesi che potrebbe essere anche giustificabile ma non partendo da questi due eventi delittuosi, il primo commesso dalle BR (che ricordiamo qualcuno definì “Compagni che sbagliano” quasi giustificandone bonariamente l'operato), il secondo dall'incuria, dalla superficialità, dalla mancanza di regole e attenzione. Per colpire la televisione e il suo immaginario, questo ci è sembrato, per colpire la deriva del tubo catodico alla quale siamo stati esposti come gli abitanti di Chernobyl alle radiazioni, prendere in prestito, per puro espediente letterario, la giustizia sommaria di gruppi violenti e la morte atroce e straziante di un bambino nel freddo di una fessura a decine di metri sottoterra nella pancia della terra nel mezzo del nulla, ci sembra francamente eccessivo. La battuta finale, in dialetto romanesco, riesce in un attimo fatale a raffreddare cuore e spirito, a gelarci la commozione accumulata, a rattrappire la nostra partecipazione emotiva.

(in questo periodo una serie Sky su Alfredino come la piece che porta il suo nome di Fabio Banfo, così come il testo teatrale di Emiliano Brioschi “Life” sull'esecuzione Peci), ma metterle in correlazione, proprio perché scaturite lo stesso maledetto giorno, il 10 giugno 1981, è un'operazione lampante che nessuno aveva ancora cucito assieme. La narrazione dei due attori (Giancarlo Fares e Sara Valerio) è frontale, sulla testa hanno una decina di lampadari che colano come meduse per illuminare le storie, per far luce sotto la benda sugli occhi del primo, tra il fango di quel foro alle porte di Roma il secondo. Non ci vogliamo soffermare sulle storie, come detto note, né sulla recitazione che, diligente, riporta, scansiona cronologicamente in un report ma che niente aggiunge ai tanti programmi televisivi di approfondimento che in questi decenni sono fioriti. E' l'inizio e la fine che ci hanno colpito, che hanno attirato la nostra attenzione: prima l'espediente narrativo di identificare la piccola televisione arancione psichedelico, anni '70-'80, come un neonato nella sua culla e la chiusa che sbiadisce il pathos degli eventi narrati. Sembra quasi che Veltroni, questa è la sensazione, abbia preso a pretesto queste due vicende, così lontane e così vicine, per spiegarci come la televisione, soprattutto quella privata e commerciale (gli anni '80 vedranno il boom delle reti berlusconiane), ci abbia cambiato, impoverito, mutato ovviamente in peggio. Una tv volgare che ci ha involgarito, una tv stupida che ci ha istupidito, una tv violenta che ci ha affamato come lupi e incarognito come iene. Una tesi che potrebbe essere anche giustificabile ma non partendo da questi due eventi delittuosi, il primo commesso dalle BR (che ricordiamo qualcuno definì “Compagni che sbagliano” quasi giustificandone bonariamente l'operato), il secondo dall'incuria, dalla superficialità, dalla mancanza di regole e attenzione. Per colpire la televisione e il suo immaginario, questo ci è sembrato, per colpire la deriva del tubo catodico alla quale siamo stati esposti come gli abitanti di Chernobyl alle radiazioni, prendere in prestito, per puro espediente letterario, la giustizia sommaria di gruppi violenti e la morte atroce e straziante di un bambino nel freddo di una fessura a decine di metri sottoterra nella pancia della terra nel mezzo del nulla, ci sembra francamente eccessivo. La battuta finale, in dialetto romanesco, riesce in un attimo fatale a raffreddare cuore e spirito, a gelarci la commozione accumulata, a rattrappire la nostra partecipazione emotiva.

Tu mi fai girar come fossi un “Bambolo”, anche se quello messo in scena dalla regia di Giampiero Judica per la drammaturgia di Irene Petra Zani rimane fermo, immobile, statico.  Un testo che è una frattura, una ferita lancinante questo amore squilibrato, questa unione di disagio, questa coppia formata da una ragazza (Linda Caridi) e il suo uomo gonfiabile. La ragazza si è rifugiata in questo amore univoco, a senso unico, antropomoforfizzando un ammasso di plastica e aria dalle fattezze umanoidi maschili; con lui parla, crede di guardarsi, crede di capirsi. E' evidente lo stato prostrato di sofferenza, l'acre dolore che, grottescamente, sprizza da ogni scena ossimoricamente colorata. Da questa situazione limite, quasi hikikomorica, da questa clausura volontaria avendo come unico referente di confronto un oggetto inanimato sul quale poggiare sentimenti e sensazioni, risposte e amore a specchio (“la cosa più bella è parlare con te”), passiamo al tema anoressia che potrebbe sembrare abbastanza forzato. Dalla solitudine al rifiuto del cibo. Ma non è finita qua perché, proprio quando la piece sembra concludersi, dopo una prima parte visionaria e rarefatta, arriva il carico e tutto torna ad essere realistico. L'autrice ci vuole spiegare il perché dell'anoressia e della solitudine incasellando in ordine tutte le componenti sfiorate, dandoci tutte le risposte alle domande aperte. Ma forse il teatro deve porre punti interrogativi non fornire soluzioni. Quindi veniamo messi al corrente che tutto è dipeso dalla violenza che il padre le ha usato, dalla depressione della madre: il teatro si sgonfia così come il bambolotto.

Un testo che è una frattura, una ferita lancinante questo amore squilibrato, questa unione di disagio, questa coppia formata da una ragazza (Linda Caridi) e il suo uomo gonfiabile. La ragazza si è rifugiata in questo amore univoco, a senso unico, antropomoforfizzando un ammasso di plastica e aria dalle fattezze umanoidi maschili; con lui parla, crede di guardarsi, crede di capirsi. E' evidente lo stato prostrato di sofferenza, l'acre dolore che, grottescamente, sprizza da ogni scena ossimoricamente colorata. Da questa situazione limite, quasi hikikomorica, da questa clausura volontaria avendo come unico referente di confronto un oggetto inanimato sul quale poggiare sentimenti e sensazioni, risposte e amore a specchio (“la cosa più bella è parlare con te”), passiamo al tema anoressia che potrebbe sembrare abbastanza forzato. Dalla solitudine al rifiuto del cibo. Ma non è finita qua perché, proprio quando la piece sembra concludersi, dopo una prima parte visionaria e rarefatta, arriva il carico e tutto torna ad essere realistico. L'autrice ci vuole spiegare il perché dell'anoressia e della solitudine incasellando in ordine tutte le componenti sfiorate, dandoci tutte le risposte alle domande aperte. Ma forse il teatro deve porre punti interrogativi non fornire soluzioni. Quindi veniamo messi al corrente che tutto è dipeso dalla violenza che il padre le ha usato, dalla depressione della madre: il teatro si sgonfia così come il bambolotto.

Ecco un testo, ecco una scena, ecco un'attrice, ecco una regia, signori ecco il teatro. Su un piano sdrucciolevole, in profonda discesa pericolosa, inclinato, scivoloso e faticoso, emblema metaforico e simbolo sia interiore di caduta sia socialmente come argomento da affrontare, una donna (una meravigliosa e intensa prova di Federica Fracassi, Premio San Ginesio '20 e Premio Hystrio '21, finalista Premio Le Maschere '21) vive la sua crisi di mezza età, soffre e affronta la sua “Febbre” che la sconquassa, la sobbalza, la smuove, la scuote in profondità. Una crisi che serpeggia nella nostra società che ci indora la pillola, che ci fa avere interessi che ci spingono lontano dalle cose che veramente contano, che ci fa parlare di tv, vestiti e moda allontanandoci da noi stessi, dall'essenza interiore, coscienza o spirito, che dentro continua a pulsare seppur soffocato da milioni di sovrastrutture che tentano ogni giorno di annegarlo, di toglierci la terra da sotto i piedi. Il testo dello statunitense Wallace Shawn, per la regia di Veronica Cruciani (un bel binomio di donne, regia-attrice, anche se lo spettacolo in precedenza negli USA e a Londra era messo in scena da uomini; ma la scelta ci pare azzeccata), ci porta dentro il delirio di una cinquantenne borghese che, tra momenti di lucidità dove rafforza e difende la sua idea di essere parte integrante del Primo Mondo alternando attimi di apertura, solidarietà e presa di coscienza di avere le mani insanguinate del dolore di milioni di persone sparse nel Globo, si sdoppia bipolarmente scivolando dentro l'abisso di ciò che è e di ciò che avrebbe voluto perseguire.

E' una progressiva caduta del personaggio infilandosi dentro il buco nero delle nostre vite superficiali e di facciata mentre la gente muore come mosche per garantire a noi a peritivi e divertimenti, svaghi e lustrini che adesso vediamo e consideriamo come normalità e non come surplus e benefici. La Fracassi ci tiene in scacco fin dall'inizio perché anche noi, come il suo personaggio, siamo colpevoli o quantomeno complici di un Sistema che poi fingiamo di combattere e condannare con le adozioni a distanza, le elemosine, i cibi bio, l'accoglienza dei migranti, il non comprare olio di palma, andare al cineforum per constatare attraverso documentari la povertà e la violenza di alcuni Paesi e indignarci e commuoverci prima di andare a cena nel ristorante di grido. Ma siamo anche pedine, ingranaggi di una fabbrica più grande dalla quale, se non con azioni eremitiche e di rottura totale con il nostro mondo, rinnegandolo, che difficilmente riescono a liberarsi, a spezzare le catene dell'ipocrisia nella quale siamo cresciuti e imbevuti. Potremmo definire questa figura una radical chic di sinistra con profonde crisi valoriali che le provocano squilibri interiori, nella claustrofobia di questo bagno che gronda sangue (dentro la vasca-liquido amniotico coperta e imbrattante di rosso-corrida ci è arrivata in soccorso l'epifania dell'iconico “La morte di Marat” di Jacques-Louis David). La febbre la porta a delirare tra discorsi da aperitivo, “Mi piacciono i quadri di Matisse, mi piace la bellezza, mi piacciono le tazzine di porcellana” e la critica sociale, tra il cinismo di “Bella la sensazione di avere soldi in un paese povero” e il pensiero che vola alle guerre civili (non può non venire in mente Kabul). Un testo acido che non ti lascia tranquillo, che punge continuamente, scomodo perché ci mette davanti ad uno specchio indicandoci chi siamo, chi siamo diventati. Lo scompenso non può non attanagliare chiunque si fermi un attimo a pensare e a riflettere per poi riprendere la nostra esistenza di appuntamenti ed eventi irrinunciabili prima della prossima crisi. Alterna il pensare alle torture con la corrente alla voglia di gelato, gli stupri sistematici delle ragazze e la ricerca di raffinatezza e morbidezza. “Abbiamo bisogno di conforto, di consolazione” ci dice e in quell'attimo è la Pietà michelangiolesca e nello stesso momento è sia la Madonna che tiene in braccio il figlio, sia Gesù abbandonato sulle ginocchia della madre. Confessa: “Faccio tutto quello che posso per essere una buona e brava persona” ma qualcosa si è rotto dentro e vomita veleno: “La nostra vita non ha una giustificazione”. “I diritti degli uomini devono essere di tutti altrimenti chiamateli privilegi” sentenziava, facendoci vedere il marcio insito in ognuno di noi, Gino Strada.

peritivi e divertimenti, svaghi e lustrini che adesso vediamo e consideriamo come normalità e non come surplus e benefici. La Fracassi ci tiene in scacco fin dall'inizio perché anche noi, come il suo personaggio, siamo colpevoli o quantomeno complici di un Sistema che poi fingiamo di combattere e condannare con le adozioni a distanza, le elemosine, i cibi bio, l'accoglienza dei migranti, il non comprare olio di palma, andare al cineforum per constatare attraverso documentari la povertà e la violenza di alcuni Paesi e indignarci e commuoverci prima di andare a cena nel ristorante di grido. Ma siamo anche pedine, ingranaggi di una fabbrica più grande dalla quale, se non con azioni eremitiche e di rottura totale con il nostro mondo, rinnegandolo, che difficilmente riescono a liberarsi, a spezzare le catene dell'ipocrisia nella quale siamo cresciuti e imbevuti. Potremmo definire questa figura una radical chic di sinistra con profonde crisi valoriali che le provocano squilibri interiori, nella claustrofobia di questo bagno che gronda sangue (dentro la vasca-liquido amniotico coperta e imbrattante di rosso-corrida ci è arrivata in soccorso l'epifania dell'iconico “La morte di Marat” di Jacques-Louis David). La febbre la porta a delirare tra discorsi da aperitivo, “Mi piacciono i quadri di Matisse, mi piace la bellezza, mi piacciono le tazzine di porcellana” e la critica sociale, tra il cinismo di “Bella la sensazione di avere soldi in un paese povero” e il pensiero che vola alle guerre civili (non può non venire in mente Kabul). Un testo acido che non ti lascia tranquillo, che punge continuamente, scomodo perché ci mette davanti ad uno specchio indicandoci chi siamo, chi siamo diventati. Lo scompenso non può non attanagliare chiunque si fermi un attimo a pensare e a riflettere per poi riprendere la nostra esistenza di appuntamenti ed eventi irrinunciabili prima della prossima crisi. Alterna il pensare alle torture con la corrente alla voglia di gelato, gli stupri sistematici delle ragazze e la ricerca di raffinatezza e morbidezza. “Abbiamo bisogno di conforto, di consolazione” ci dice e in quell'attimo è la Pietà michelangiolesca e nello stesso momento è sia la Madonna che tiene in braccio il figlio, sia Gesù abbandonato sulle ginocchia della madre. Confessa: “Faccio tutto quello che posso per essere una buona e brava persona” ma qualcosa si è rotto dentro e vomita veleno: “La nostra vita non ha una giustificazione”. “I diritti degli uomini devono essere di tutti altrimenti chiamateli privilegi” sentenziava, facendoci vedere il marcio insito in ognuno di noi, Gino Strada.

Tommaso Chimenti 02/09/2021

Il Todi Festival funziona con Off e Palco Principale: ventata fresca sul teatro

TODI – Dal santuario della Consolazione, blocco-mausoleo che fa della stabilità e della solidità il suo biglietto da visita, si sale su per una strada dolce in salita tra campi, prati e in lontananza si affaccia allo sguardo, sempre più grande e vicina, sbucando dai rovi e tra le frasche, nel suo skyline di pietre assolate e di tetti pieni di Storia, Todi, così piccola e maestosa e così carica che ci sembra di respirare il suo passato. Mentre saliamo alla nostra destra spunta un monumento ai caduti del mare, strano Todi è 410 metri sul livello del mare e l'Umbria non ha sbocchi sul Mediterraneo. Tre i punti nei quali racchiudere lo scrigno di Todi et amo: appunto la Consolazione (lì accanto un grande parcheggio, con navetta annessa gratuita, fa sì che il centro della cittadina umbra sia praticamente pedonale e auto free, questa si chiama lungimiranza politica e progresso ambientalista per una vivibilità a misura d'uomo), arrivando in paese sulla destra La Chiesa di San Fortunato con la sua facciata imponente e i suoi gradini irti, fino a Piazza del Popolo che si apre rettangolare e finisce con la Cattedrale della Santissima Annunziata. Su questi tre punti si tessono le fila a ragnatela, i punti cardinali per tratteggiare (impossibile perdersi) percorsi e sentieri, rigorosamente a piedi, linee dentro e fuori le mura spesse che danno certezze possenti come le viuzze a perdifiato in discesa fino al Convento delle Clarisse (ben quattro i conventi in Todi; chiesa e arte si intrecciano prepotentemente) residenza per gli artisti del festival Off.

Al Todi Festival (3-6 settembre; diviso in maniera intelligente tra la parte indipendente, l'Off appunto gestito dal Teatro di Sacco, Roberto Biselli e Biancamaria Cola, con gli spettacoli nel tardo pomeriggio nello spazio del Nido dell'Aquila, e il cartellone ufficiale diretto da Eugenio Guarducci con le piece serali al Teatro Comunale) si respira un'aria buona, di scambio, d'intesa, con quella vicinanza che è data proprio dall'informalità del luogo dove tutto raggiungibile, tutto a portata di mano. Due rassegne per un unico festival, due diverse concezioni dentro un più grande e ampio contenitore, due modi di intendere il teatro che si compenetrano, si danno manforte, aggiungono l'uno l'altro, si assommano senza togliere niente: una grande intuizione.  L'Off (il cui titolo di quest'anno era “Futuro Anteriore”) inoltre ha creato anche una mappa di interessanti laboratori-mastarclass con Elena Bucci, Michele Sinisi, Letizia Russo, Lino Strangis, un'alta formazione di workshop e seminari. Una kermesse con un'anima profonda, non solo la bidimensionalità degli eventi. Un clima disteso, positivo dove tornare con piacere. Un respirare nuovo che riempie polmoni e retine. Un'Umbria mai ombrosa. L'Umbria al centro tra Toscana e Roma, qui dove le cose accadono, dove vengono pensate e portate alla luce: la mente vola a Luca Ronconi o Peter Stein, a Brunello Cucinelli. Qui puoi incontrare Ida Di Benedetto e Laura Chiatti con il marito Marco Bocci, o Lorella Cuccarini madrina di un convegno su Jacopone, insieme al Professor Franco Cardini. C'è fermento frizzante e quella cultura mai troppo imbellettata né compunta, mai troppo allacciata e istituzionale, mai troppo legata e incravattata e formale, ma scorrevole e fluida, professionale, competente, seria ma mai seriosa. In quest'ottica il simbolo di quest'anno è un lecca-lecca con all'interno la città, da scartare come un regalo da bambini, dolce e gustoso desiderio.

L'Off (il cui titolo di quest'anno era “Futuro Anteriore”) inoltre ha creato anche una mappa di interessanti laboratori-mastarclass con Elena Bucci, Michele Sinisi, Letizia Russo, Lino Strangis, un'alta formazione di workshop e seminari. Una kermesse con un'anima profonda, non solo la bidimensionalità degli eventi. Un clima disteso, positivo dove tornare con piacere. Un respirare nuovo che riempie polmoni e retine. Un'Umbria mai ombrosa. L'Umbria al centro tra Toscana e Roma, qui dove le cose accadono, dove vengono pensate e portate alla luce: la mente vola a Luca Ronconi o Peter Stein, a Brunello Cucinelli. Qui puoi incontrare Ida Di Benedetto e Laura Chiatti con il marito Marco Bocci, o Lorella Cuccarini madrina di un convegno su Jacopone, insieme al Professor Franco Cardini. C'è fermento frizzante e quella cultura mai troppo imbellettata né compunta, mai troppo allacciata e istituzionale, mai troppo legata e incravattata e formale, ma scorrevole e fluida, professionale, competente, seria ma mai seriosa. In quest'ottica il simbolo di quest'anno è un lecca-lecca con all'interno la città, da scartare come un regalo da bambini, dolce e gustoso desiderio.

Cominciamo la nostra analisi dalla proposta di Andrea Pennacchi (incrociato fuori dal teatro con la mascherina che ritrae il Bardo), da un anno volto conosciuto al pubblico nazionale per la sua striscia settimanale all'interno del programma di Zoro “Propaganda Live” riuscendo nel tentativo di sdoganare, nei suoi racconti amari e agrodolci di crisi economica e valoriale, leghismo padano e provincialismo culturale, il veneto come lingua (rendendola contemporanea e slegata da Arlecchino e dalla Commedia dell'Arte) dandogli rispetto e sostanza, fuori dai soliti cliché biechi e campanilisti. In una sorta di conferenza stampa, con microfoni e un pulpito per gli interventi, quasi un radiodramma sull'“Enrico IV” dove Pennacchi, anche per il phisique du role, è Falstaff ma anche la voce narrante, e al suo tavolo siedono il giovane rampollo della casa reale (Riccardo Gamba, s'intendono alla meraviglia), un'attrice anglofona che legge in inglese donando accenti e pause e sospensioni nella lingua d'Oltremanica (bella intuizione, per niente scontata, Jenni Lea Jones), un musicista (Giorgio Gobbo sempre sul pezzo) che, con la sua chitarra, ci porta dentro quelle cupe atmosfere attraverso Leonard Cohen o gli Oasis, De Andrè o “Personal Jesus”. Perfetto per le scuole superiori, per svecchiare la polvere, perfetto per i ragazzi di ogni età, quelli che ancora, andando a teatro, vogliono ridere, gioire, divertirsi nel più alto e ampio senso, riflettere, giocare ascoltando. Perché l'“Enrico IV” parla si di potere ma anche di amicizia, di tradimenti, di vita, di quella teorica e di quella pratica, parla di crescita, di formazione. Pennacchi (a metà settembre sarà a fianco di Paola Cortellesi su Sky nella serie “Petra” mentre in questi giorni sta girando una serie Netflix su Roberto Baggio dove interpreterà il padre del campione di Caldogno) s'infiamma cinghialesco (suo simbolo per antonomasia), è un rugbista prestato al teatro, di quelli che in una rissa vorresti sempre avere al tuo fianco. Ci ha ricordato alcune esperienze di Marco Paolini con il gruppo dei Mercanti di Liquore. Diviene ben presto un concerto folk, dove Pennacchi si muove, agitandosi con forza, da capo ultrà, pogando ruvido a gomiti alti, che sembra proprio di essere in un pub di Liverpool, di quelli senza tanti convenevoli, di quelli dove il rispetto te lo guadagni sul campo a suon di pance e boccali di birra alla spina. Si sprecano i “mona” come i “boccia” ad infarcire dialoghi in equilibrio tra la commozione che genera la vita e l'ironia sulle nostre fragilità. Un racconto umano, umile per un interprete a tutto tondo, pieno, sanguigno, onesto, che non delude mai: “I do, I Will (Shakespeare)”.

Curiose le tre opere intercettate da Roberto Biselli per comporre il puzzle della sezione Off, cominciando da “D.N.A. Dentro la Nuova Alba” a cura del Gruppo della Creta, testo presuntuoso a cura di una compagnia al contrario affatto saccente. Un tentativo, certamente plaudibile e plausibile, però troppo pieno con infinite deviazioni e divagazioni che facevano perdere il senso di quello che stavamo guardando. Tre le storie principali che si intrecciavano: due malate psichiatriche legate con camicie di forza in un futuro distopico, un Ministro molto salviniano, due migranti che dallo Yemen si spostano nel deserto, per non parlare dei tre Dei, Plutone, Urano e Nettuno che “giocano a dadi” con il destino degli uomini oppure degli intermezzi di un comandante di un aereo che entra a sorpresa fuoricampo con i suoi dettagli di volo, per non parlare del “teatro nel teatro” o meglio il teatro che parla del teatro con una lavagna dove vi sono appunti su un Amleto paragonabile ad Agamennone. Tutto è spruzzato di fantasy. Se il racconto della ragazza internata si poteva pensare che potesse provenire da una qualche cronaca, sembrava che confermasse questa tesi il medico (Alessio Esposito, di una lunghezza sopra gli altri) con la sua verbosità prolissa di note a piè di pagina, documentazione d'archivio e teorie psicanalitiche, le altre storie non trovano nessun appiglio, nessuna convenienza per restare all'interno dello stesso plot (1h 40', lunghezza eccessiva). Tutto è veramente frastagliato, debordante al limite del fastidioso, eccessivo, per una scrittura ricca e barocca ma che aveva necessariamente bisogno di tagli netti e di una regia più sicura e decisa. Con il volume pastoso della drammaturgia si potevano tranquillamente sviluppare tre spettacoli più coerenti.

L'autore, Anton Giulio Calenda, figlio del regista Antonio, dice di rifarsi a Foster Wallace. Ma troppi pezzi e brandelli vengono dati per scontati a discapito di una minima comprensione. Scrittura corposa, dispersiva, troppo compiaciuta che rema contro la messa in scena, e schiaccia il lavoro attoriale ingabbiandolo, che diviene faticosa per la platea per un mosaico scomposto e complicato. Una continua aggiunta che ci lascia perplessi e dubbiosi. Less is more.

Affascinanti giochi di sguardi e riflessi il “Christophe” di Nicola Russo dove l'autore diventa un clochard tunisino a Parigi che dialoga con il se stesso, in terza persona, con il ragazzo italiano che era, in un doppio binario di personalità, di scambi esistenziali, una narrazione che s'intreccia tra autobiografia e il vedersi attraverso gli occhi dell'altro come in uno specchio per raccontarsi da dentro, da dietro, oltre sé, in questo dialogo dove è sia oggetto che soggetto. Uno strano incontro a Parigi tra un “barbone” (da testo) e un ragazzo occidentale, siamo nel '95, che, in qualche modo, tanto o poco, cambierà, almeno sposterà le vite di entrambi: per Christophe (che si definisce, con un errore grammaticale voluto, “il straniero”: la mente non può che andare a Camus) sarà il germe che esiste ancora un'umanità pronta a parlargli, a considerarlo una persona, per Nicola venticinque anni di macerazione interiore che lo hanno portato a questa creazione intima, confessione ed espiazione, restituzione e perdono in questa triangolazione, in questo nostro mondo dove sarebbe sempre fondamentale mettersi nei panni dell'altro, nel momento dell'incontro dell'altro con noi stessi visti con occhi altri, appunto di un regista nel registro dell'immedesimazione, del ricordo, della nostalgia della scrittura creativa. Le lettere che si sono scritti, vere o presunte, sono la testimonianza che l'arte ci salverà, che l'altro non sempre è foriero di pericolo, che tendere una mano aiuta in eguale misura sia chi la dà che chi la riceve.

di personalità, di scambi esistenziali, una narrazione che s'intreccia tra autobiografia e il vedersi attraverso gli occhi dell'altro come in uno specchio per raccontarsi da dentro, da dietro, oltre sé, in questo dialogo dove è sia oggetto che soggetto. Uno strano incontro a Parigi tra un “barbone” (da testo) e un ragazzo occidentale, siamo nel '95, che, in qualche modo, tanto o poco, cambierà, almeno sposterà le vite di entrambi: per Christophe (che si definisce, con un errore grammaticale voluto, “il straniero”: la mente non può che andare a Camus) sarà il germe che esiste ancora un'umanità pronta a parlargli, a considerarlo una persona, per Nicola venticinque anni di macerazione interiore che lo hanno portato a questa creazione intima, confessione ed espiazione, restituzione e perdono in questa triangolazione, in questo nostro mondo dove sarebbe sempre fondamentale mettersi nei panni dell'altro, nel momento dell'incontro dell'altro con noi stessi visti con occhi altri, appunto di un regista nel registro dell'immedesimazione, del ricordo, della nostalgia della scrittura creativa. Le lettere che si sono scritti, vere o presunte, sono la testimonianza che l'arte ci salverà, che l'altro non sempre è foriero di pericolo, che tendere una mano aiuta in eguale misura sia chi la dà che chi la riceve.

D'impatto  anche “Parla, Clitemnestra!” dove lo scontro di genere sale sul banco degli imputati. La donna del Mito con un coltello in mano si aggira, come uno squalo, come un piranha, come un barracuda, attorno alla preda, all'uomo, al maschio alfa, Agamennone, che l'ha tradita, delusa, comprata, che le ha ucciso i figli. La donna non vuol più stare zitta e in disparte, non vuole più subire violenze e angherie. Ha legato l'uomo che non può far altro che ascoltare minacce e reprimende, chiedere perdono, scusarsi senza troppa convinzione. Lei (Simona Senzacqua sempre più Sofia Loren-Ciociara) è un boia duro, un carnefice che non farà, si pensa, sconti al suo prigioniero, Lui (Gabriele Benedetti) è legato, umiliato come un Cristo sacrificato sull'altare su questo trono rialzato, patibolo medievale, in questa sorta di pubblica gogna, tortura e punizione. La tensione è crescente, il pathos è polanskiano, Lei è tagliente, Lui rincula lamentevole in una suspense dolorosa in questo confronto-interrogatorio. Il testo (di Lea Barletti) soffre della limitazione che la rima porta con sé, che la fa ben presto divenire filastrocca e cantilena, facendoci concentrare più sul suono che sulla sostanza delle parole, più sull'andamento armonico che sul contenuto. Anche quando Clitemnestra, in questo processo, cerca la nostra approvazione o chiede la nostra opinione, rivolgendosi alla platea, non lo fa mai con convinzione ma resta soltanto una pura formalità didascalica. Dal Mito si scivola nel maschilismo, da lì al femminicidio fino al populismo semplicistico, a quella retorica facile con la quale non possiamo che essere d'accordo fino al monologo finale sulla condizione della donna nella Storia ed ai giorni nostri che non riesce a dirimere l'annosa questione di genere: il problema delle donne è sempre l'uomo?

anche “Parla, Clitemnestra!” dove lo scontro di genere sale sul banco degli imputati. La donna del Mito con un coltello in mano si aggira, come uno squalo, come un piranha, come un barracuda, attorno alla preda, all'uomo, al maschio alfa, Agamennone, che l'ha tradita, delusa, comprata, che le ha ucciso i figli. La donna non vuol più stare zitta e in disparte, non vuole più subire violenze e angherie. Ha legato l'uomo che non può far altro che ascoltare minacce e reprimende, chiedere perdono, scusarsi senza troppa convinzione. Lei (Simona Senzacqua sempre più Sofia Loren-Ciociara) è un boia duro, un carnefice che non farà, si pensa, sconti al suo prigioniero, Lui (Gabriele Benedetti) è legato, umiliato come un Cristo sacrificato sull'altare su questo trono rialzato, patibolo medievale, in questa sorta di pubblica gogna, tortura e punizione. La tensione è crescente, il pathos è polanskiano, Lei è tagliente, Lui rincula lamentevole in una suspense dolorosa in questo confronto-interrogatorio. Il testo (di Lea Barletti) soffre della limitazione che la rima porta con sé, che la fa ben presto divenire filastrocca e cantilena, facendoci concentrare più sul suono che sulla sostanza delle parole, più sull'andamento armonico che sul contenuto. Anche quando Clitemnestra, in questo processo, cerca la nostra approvazione o chiede la nostra opinione, rivolgendosi alla platea, non lo fa mai con convinzione ma resta soltanto una pura formalità didascalica. Dal Mito si scivola nel maschilismo, da lì al femminicidio fino al populismo semplicistico, a quella retorica facile con la quale non possiamo che essere d'accordo fino al monologo finale sulla condizione della donna nella Storia ed ai giorni nostri che non riesce a dirimere l'annosa questione di genere: il problema delle donne è sempre l'uomo?

Tommaso Chimenti

Todi Festival: il teatro nel cuore dell'Italia

TODI - Todi is a small town in the center of Italy, diceva qualcuno tacciando, con spocchia, di provincialità Todi, l'Umbria, l'Italia intera incensando e idolatrando (questo si che è provincialismo) Milano, Londra e New York, dove milioni di persone camminano con le cuffie e lo sguardo incollato sullo schermo illuminato: benvenuto progresso. Tu chiamala emancipazione, se vuoi. Io la chiamo solitudine. Come si chiamano gli abitanti di Todi? Domanda da Settimana Enigmistica: tuderti. A Todi lo Jacopone omonimo la fa ancora da padrone, nell'aria, nel gusto che macinano queste pietre secolari incasellate a creare gioielli d'architettura che di giorno prendono luce e la rilasciano facendola rimbalzare e la sera, al tramonto di fine estate, scintillano, brillano, sprizzano fiotti di stille di luccichini. Una grande terrazza apre lo sguardo, fa respirare sulle campagne dove campi, orti, cipressi si inseguono e la vista fatica a contenere tutta questa bellezza tra la Natura e la mano dell'uomo. Umbria che è "schiacciata" tra Firenze e Roma, ogni comune ha il suo centro storico valorizzato, la sua importante e imponente storia, usi, tradizioni, campanilismi, stemmi, colori da tramandare: una perla tra vino, olio, norcinerie. Ogni piccolo paese ha il suo teatro all'italiana. Dal punto di vista teatrale l'Umbria fa rima con Spoleto (e la Mama) e il Centro di Santa Cristina voluto da Luca Ronconi. C'era anche il Terni Festival ma è defunto, si è estinto. In Umbria ha casa anche Peter Stein: il teatro è qui di casa, da sempre. E negli ultimi anni si è aggiunto Solomeo, patria e magione di Brunello Cucinelli, imprenditore, mecenate e finanziatore del Teatro Umbro.

Il "Todi Festival", da oltre trent'anni attivo, dopo varie direzioni, ha incontrato l'ideatore di Eurochocolate a Perugia, Eugenio Guarducci, che,  parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

parole sue nella conferenza di presentazione, "non mi intendo molto di teatro" ma si è affidato, con umiltà, a varie competenze del territorio e si è lasciato consigliare per creare un cartellone, tra qualità e marketing, che avesse, nelle sue intenzioni, un mix di fruibilità, popolarità e nomi spendibili. A fianco del Todi ufficiale è nato, da qualche anno, il "Todi Off" (ad ingresso gratuito, importante, da sottolineare), uno sguardo attento su una certa nuova drammaturgia, diretto dal competente Roberto Biselli, che altrimenti difficilmente riuscirebbe a circuitare a queste latitudini dove il personaggio in scena sembra, molte volte, avere più peso del contenuto. Quindi due binari che si autoalimentano, il "Todi Festival" e il "Todi Off" che non si sovrappongono, ogni sera due spettacoli, alle 19 e alle 21, ma che anzi si tirano la volata a vicenda. Iniziativa curiosa e apprezzatissima è quella del regalo, del gadget al pubblico: con un coupon, consegnato all'ingresso in teatro, ogni spettatore può ricevere una busta con i magnifici prodotti di questa terra: vino, olio, marmellate, miele, zafferano: dopo la gioia per gli occhi e per l'ascolto anche quella per il palato non è affatto da sottovalutare. Andare a teatro fa bene anche ai golosi.

L'estate sta finendo, il campionato di calcio invece è appena ricominciato. A Todi da qualche anno manca la stazione; raggiungerla non è così agevole: treno, un autobus che ti porta fino ai suoi piedi, un altro shuttle cittadino. In poche centinaia di metri si contano sette grandi, meravigliose, chiese, più monasteri e conventi. La locandina della rassegna è alquanto inquietante, di dechirichiana memoria, vagamente sessista: un uomo in piedi, ben vestito in abito blu elegante, con in testa un teatro, l'arte, cammina su una strada lunga e diritta, al suo fianco, in basso, una donna animalesca, nuda dalla vita in giù, vedova nera, Shiva-mantide religiosa, ragno a più gambe-zampe che striscia, con un sorriso da film horror: chissà. Brividi. Così come il titolo del festival "Futuro Anteriore" che se da una parte guarda al domani, dall'altra, nostalgicamente butta l'occhio al passato. Tutte le mode ritornano velate da una patina di progressismo: sono tornati i pantaloni a vita alta come quelli a zampa di elefante. Tutto torna. Panta rei. A volte purtroppo.

Due le visioni di teatro che si incastrano, si sommano, si sorpassano, si miscelano. A confronto, nella prima giornata, due spettacoli che, per ragioni differenti e percorsi diversissimi nell'affrontare la scena e il testo, non sono riusciti a bucare quel filo sottile che fa diventare gli spettatori dei partecipanti attivi ad un rito millenario. Ecco "Caligola" di un valido Bernardo Casertano, attore solido e si vede e si sente, che padroneggia carismatico la scena, la fa sua attraverso una performatività debordante. Atmosfere cupe, nerissime, con un suono di fondo (quasi un elettroencefalogramma in ospedale) che diventa mantra insostituibile, rumore disturbante e tappeto sonoro ipnotizzante che affonda le unghie nella nostra carne. Come un fool, in pelliccia con una calata volutamente meridionale a dare più corpo e pasta alle sillabe e più matericità alle parole, ci ha ricordato prepotentemente i pastori sardi del "Macbettu" di Alessandro Serra, con una recitazione che ci ha ricordato un mix tra Antonio Rezza, la Commedia dell'Arte e il Teatro di Figura (le ombre e i suoi rimandi) fino a giungere al Riccardo III shakespeariano. La rielaborazione da Camus ha sortito l'effetto di un eccesso di cripticismo e una sovrabbondanza di forma che hanno impastato il processo rendendolo denso come sangue di ciclista dopato, poco scorrevole, poco fluido: lo sguardo ha vinto sull'ascolto, la vista, qui senso sovraeccitato e sovrasollecitato (paradosso perché il buio aveva la meglio sulla luce) ha azzerato gli altri. Non lasciava comunque indifferenti: un colpo al cuore, un flash nella pece.

Il teatro serale ha facce diverse, abiti più lunghi, un dress code differente da happening al quale doverci essere, presenziare, apparire. Il nome effettivamente c'è e dona al pubblico quello che la platea si aspetta: una grande recitazione perfetta. Troppo. Galatea Ranzi, musa ronconiana prima, protagonista de "La Grande Bellezza" da Oscar sorrentiniano poi, ha phisique du role e voce per reggere il ruolo, la sua importanza, la sua portata. "Lezione da Sarah", di Sarah Bernhardt: una docente di teatro e la sua allieva. Vi ha ricordato il recente "Elvira" di Jouvet con Toni Servillo (altro filo che li lega, Jep Gambardella ne "La Grande Bellezza")? Anche a noi. E' passato troppo poco tempo (un paio di stagioni) per mettere in scena una piece simile sotto infiniti punti di vista. Il paragone è inevitabile. Postura, impostazione, tono, tutto è freddo, schematico, lontanissimo proprio dagli insegnamenti che la stessa prof-regista cerca di instillare nella sua giovane adepta. Ragazza che arriva titubante, incerta, timidissima, avendo recitato soltanto in chiesa e a scuola ma già conosceva a memoria, anche le parti degli altri ruoli, Amleto e Fedra, i due capisaldi della docente e della sua visione del teatro. Tutto è troppo perfetto, preciso, prevedibile, "teatrale" nella sua accezione negativa, rarefatto, pulito, nessuna sbavatura, gli origami di una finzione palese, lampante, luminosa. Manca il cuore, manca l'anima, proprio gli aspetti sui quali, da testo rielaborato da Pino Tierno, punta l'insegnante per passare la sua arte alla ragazza. Turbamenti di maniera, recitazione tutta sopra le righe. Una prova aperta dove, sempre fintamente, si fa credere al pubblico che abbia una parte decisiva, chiamato in causa, come fosse la platea di questa recita prima della prima, poi trasformato nei fantasmi aleggianti nel teatro, i suoi attori, i suoi autori, i suoi feticci. Il miglior modo per tenere distanti gli spettatori, per farli sentire corpo estraneo: il teatro che parla del teatro al teatro stesso, narcisisticamente, autoreferenzialmente. Un teatro che non sposta, che non tocca, senza linfa se non il riconoscere la precisione stilistica della primattrice. Cosa che già sapevamo. Quindi inutile saggio di bravura.

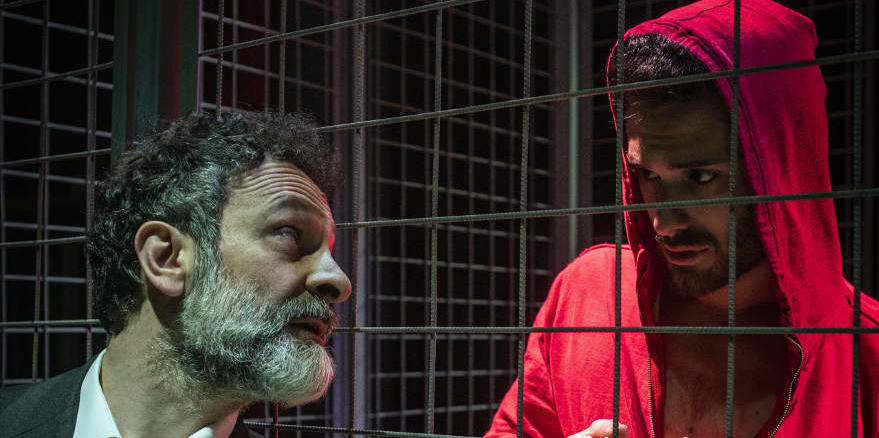

E' uno strano esperimento  "Tebas Land" curato dal Teatro di Rifredi (proprio in questi giorni il regista Angelo Savelli è ricoverato e gli facciamo grandi auguri!) su drammaturgia dell'autore uruguaiano Sergio Blanco. Un parricida, una gabbia. Ma questo è solamente il detonante e abbagliante contesto-pretesto; a nostro avviso il grande gioco che sta dietro questa macchina è tutto basato sul vero e sul falso, sul verosimile e sul plausibile, sull'effettivamente accaduto e sul possibile. Però sono emerse molte criticità a partire dalla traduzione-trasposizione dall'originale. La storia è divisa e disseminata su tre piani: l'attore Ciro Masella sul boccascena ci legge un foglio del Ministero e ci spiega che in scena non potrà esserci il detenuto protagonista della vicenda; il secondo piano è l'azione scenica delle prove e della messa in scena tra regista (Masella divenuto traslazione stessa dell'autore) e di un attore giovane; nel terzo quest'ultimo diventa il carcerato, accusato e condannato per l'omicidio del padre, mentre l'autore, che sta scrivendo appunto questa piece teatrale, lo va a trovare e lo intervista, cosa accaduta realmente. I piani si scambiano, i punti di riferimento saltano. Ma molte cose non tornano, molti dettagli che alla fine fanno la differenza. In molti punti sembra l'incontro tra la volpe e il Piccolo Principe. Ad esempio il ragazzo, nelle vesti del carcerato, è troppo "pulito", non è fangoso o melmoso, non è pasoliniano, una sporcatura, anche solamente in un dialetto regionale, tanto da sentirne la distanza e la lontananza dall'italiano usato dallo stesso attore durante la dimensione delle prove aperte avrebbe giovato. I piani si confondono e non sappiamo più chi sta dicendo cosa. Dice che l'incertezza e lo spaesamento sia voluto, cercato. Ma non solo: il tutto si basa non sulla veridicità ma sulla credibilità che in molti punti scricchiola facendo crollare il castello di carta. L'uccisione del padre dell'imputato viene, in maniera dostoevskiana, giustificata e viene tirato in ballo l'immancabile Edipo, buono per ogni stagione. Spunta una fotografia che non sappiamo se essere dell'omicida reale con il padre, se di Blanco con il padre, se dell'attore con il padre, come le foto dell'omicidio (di un omicidio, uno vale l'altro se racconto qualcosa di realmente accaduto?) esposte come fossimo a "Storie maledette". Il parricidio è il grande velo che una volta scoperto e alzato lascia un vuoto. La battuta più interessante, quella che mi rimarrà impressa di questa piece è la considerazione se le Nike indossate siano vere o fasulle, se i Rayban sono autentici o tarocchi. Sta tutto qui, tutto ruota attorno alla concezione di che cosa, e fino a dove, siamo capaci e disposti a credere, a metterci in gioco, ad avere fede, a dare credito alle storie che ci circondano, alle quali spesso crediamo per pigrizia, altre volte per ignoranza, altre ancora per menefreghismo. Ma se il gioco del rendere ambigua e liquida la verità si sfilaccia (basta la parola “Parigi” senza spoilerare) tutto scivola, si sfalda e ci rimane in mano soltanto il dramma di un ragazzo (non è credibile la sua omosessualità, assolutamente non tratteggiata fino al dettaglio stereotipato di una canottiera attillata traforata...) che ha ucciso il padre. Un Pietro Maso. Qui c'è, forse (ma andrebbe vista la versione originale), tanto altro che però si confonde, si nasconde, si incastra nel sottofondo. Un sub che non è riuscito a risalire in superficie.

"Tebas Land" curato dal Teatro di Rifredi (proprio in questi giorni il regista Angelo Savelli è ricoverato e gli facciamo grandi auguri!) su drammaturgia dell'autore uruguaiano Sergio Blanco. Un parricida, una gabbia. Ma questo è solamente il detonante e abbagliante contesto-pretesto; a nostro avviso il grande gioco che sta dietro questa macchina è tutto basato sul vero e sul falso, sul verosimile e sul plausibile, sull'effettivamente accaduto e sul possibile. Però sono emerse molte criticità a partire dalla traduzione-trasposizione dall'originale. La storia è divisa e disseminata su tre piani: l'attore Ciro Masella sul boccascena ci legge un foglio del Ministero e ci spiega che in scena non potrà esserci il detenuto protagonista della vicenda; il secondo piano è l'azione scenica delle prove e della messa in scena tra regista (Masella divenuto traslazione stessa dell'autore) e di un attore giovane; nel terzo quest'ultimo diventa il carcerato, accusato e condannato per l'omicidio del padre, mentre l'autore, che sta scrivendo appunto questa piece teatrale, lo va a trovare e lo intervista, cosa accaduta realmente. I piani si scambiano, i punti di riferimento saltano. Ma molte cose non tornano, molti dettagli che alla fine fanno la differenza. In molti punti sembra l'incontro tra la volpe e il Piccolo Principe. Ad esempio il ragazzo, nelle vesti del carcerato, è troppo "pulito", non è fangoso o melmoso, non è pasoliniano, una sporcatura, anche solamente in un dialetto regionale, tanto da sentirne la distanza e la lontananza dall'italiano usato dallo stesso attore durante la dimensione delle prove aperte avrebbe giovato. I piani si confondono e non sappiamo più chi sta dicendo cosa. Dice che l'incertezza e lo spaesamento sia voluto, cercato. Ma non solo: il tutto si basa non sulla veridicità ma sulla credibilità che in molti punti scricchiola facendo crollare il castello di carta. L'uccisione del padre dell'imputato viene, in maniera dostoevskiana, giustificata e viene tirato in ballo l'immancabile Edipo, buono per ogni stagione. Spunta una fotografia che non sappiamo se essere dell'omicida reale con il padre, se di Blanco con il padre, se dell'attore con il padre, come le foto dell'omicidio (di un omicidio, uno vale l'altro se racconto qualcosa di realmente accaduto?) esposte come fossimo a "Storie maledette". Il parricidio è il grande velo che una volta scoperto e alzato lascia un vuoto. La battuta più interessante, quella che mi rimarrà impressa di questa piece è la considerazione se le Nike indossate siano vere o fasulle, se i Rayban sono autentici o tarocchi. Sta tutto qui, tutto ruota attorno alla concezione di che cosa, e fino a dove, siamo capaci e disposti a credere, a metterci in gioco, ad avere fede, a dare credito alle storie che ci circondano, alle quali spesso crediamo per pigrizia, altre volte per ignoranza, altre ancora per menefreghismo. Ma se il gioco del rendere ambigua e liquida la verità si sfilaccia (basta la parola “Parigi” senza spoilerare) tutto scivola, si sfalda e ci rimane in mano soltanto il dramma di un ragazzo (non è credibile la sua omosessualità, assolutamente non tratteggiata fino al dettaglio stereotipato di una canottiera attillata traforata...) che ha ucciso il padre. Un Pietro Maso. Qui c'è, forse (ma andrebbe vista la versione originale), tanto altro che però si confonde, si nasconde, si incastra nel sottofondo. Un sub che non è riuscito a risalire in superficie.

Spassoso, interattivo ma purtroppo con un sottofondo amaro è stato “Quintetto” con il danzatore e coreografo Marco Chenevier (direttore del festival T-Dans ad Aosta), intelligentissima riflessione sul nostro stato dell'arte ma anche sull'Italia in generale. Ancora una volta la danza per incontrare il grande pubblico si affida all'ironia, come spesso accade  in altre esperienze del settore: Roberto Castello, Abbondanza Bertoni, Silvia Gribaudi, Ambra Senatore, Marco D'Agostin. Lo spettacolo si chiama Quintetto ma uno solo è in scena, senza scene, senza tecnici, del suono o delle luci, gli altri componenti della compagnia lo hanno abbandonato perché il cachet era irrisorio ed avrebbero lavorato in forte rimessa. Un naufrago, praticamente, lasciato a piedi dai tagli alla cultura ministeriali. Il danzatore comincia a raccontarci quello che sarebbe stato, quello che sarebbe potuto essere però lancia anche l'idea di una rappresentazione condivisa; ormai sono qua, se qualcuno mi aiuta. Chiama due persone del pubblico per le luci, altre tre per le musiche, quattro per danzare con lui, uno per battere il tempo per le coreografie. Ma, al di là del divertimento (mentre Chevenier si traveste, è perfetto, da Rita Levi Montalcini, il cui istituto di ricerca aveva subito nel '08 minacce di chiusura), il danzatore ci dimostra come il dilettantismo, l'amatorialità e l'improvvisazione, in teatro, nell'arte e nella vita, porta a conseguenze, a disastri, a brutture, scempi. Se pensi a quanto costa un professionista, prova a pensare a quanto ti costerebbe un dilettante traslazione del celebre “Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza” vergata da Derek Bok, ex presidente di Harvard. Ricordate la signora, molto motivata e volenterosa, che in Spagna qualche anno fa volendo restaurare un'opera ottocentesca praticamente la distrusse? Ogni replica è diversa dalle altre proprio per la grandissima fetta di interattività con il pubblico che ha carta bianca su come improvvisare le scene, sulla scelta delle musiche. Ovviamente è una corsa verso il fallimento perché chi danza non è un danzatore, chi punta le luci non un è un light designer, chi mette le musiche non è un ingegnere del suono. Quindi il prodotto dal punto di vista artistico risulta debole e sfilacciato, deficitario, irrisolto pur con la buona volontà dei partecipanti; la piece sarebbe stata indegna se presentata in questo modo ad un pubblico che aveva pagato un biglietto: corpi senza armonia, luci a caso, musiche non coordinate con i movimenti. Ma dall'altro lato è anche un bell'esperimento di partecipazione condivisa, di come, rimboccandosi le mani si può riuscire, anche se non professionisti ma con sudore e lena, a far quadrare i progetti, a portarli a termine: teatro di denuncia ma anche di spirito battagliero. Andate a cercarvi altri lavori di Chenevier, soprattutto “Questo lavoro sull'Arancia”: vi spruzzerà negli occhi intelligenza e acume.

in altre esperienze del settore: Roberto Castello, Abbondanza Bertoni, Silvia Gribaudi, Ambra Senatore, Marco D'Agostin. Lo spettacolo si chiama Quintetto ma uno solo è in scena, senza scene, senza tecnici, del suono o delle luci, gli altri componenti della compagnia lo hanno abbandonato perché il cachet era irrisorio ed avrebbero lavorato in forte rimessa. Un naufrago, praticamente, lasciato a piedi dai tagli alla cultura ministeriali. Il danzatore comincia a raccontarci quello che sarebbe stato, quello che sarebbe potuto essere però lancia anche l'idea di una rappresentazione condivisa; ormai sono qua, se qualcuno mi aiuta. Chiama due persone del pubblico per le luci, altre tre per le musiche, quattro per danzare con lui, uno per battere il tempo per le coreografie. Ma, al di là del divertimento (mentre Chevenier si traveste, è perfetto, da Rita Levi Montalcini, il cui istituto di ricerca aveva subito nel '08 minacce di chiusura), il danzatore ci dimostra come il dilettantismo, l'amatorialità e l'improvvisazione, in teatro, nell'arte e nella vita, porta a conseguenze, a disastri, a brutture, scempi. Se pensi a quanto costa un professionista, prova a pensare a quanto ti costerebbe un dilettante traslazione del celebre “Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza” vergata da Derek Bok, ex presidente di Harvard. Ricordate la signora, molto motivata e volenterosa, che in Spagna qualche anno fa volendo restaurare un'opera ottocentesca praticamente la distrusse? Ogni replica è diversa dalle altre proprio per la grandissima fetta di interattività con il pubblico che ha carta bianca su come improvvisare le scene, sulla scelta delle musiche. Ovviamente è una corsa verso il fallimento perché chi danza non è un danzatore, chi punta le luci non un è un light designer, chi mette le musiche non è un ingegnere del suono. Quindi il prodotto dal punto di vista artistico risulta debole e sfilacciato, deficitario, irrisolto pur con la buona volontà dei partecipanti; la piece sarebbe stata indegna se presentata in questo modo ad un pubblico che aveva pagato un biglietto: corpi senza armonia, luci a caso, musiche non coordinate con i movimenti. Ma dall'altro lato è anche un bell'esperimento di partecipazione condivisa, di come, rimboccandosi le mani si può riuscire, anche se non professionisti ma con sudore e lena, a far quadrare i progetti, a portarli a termine: teatro di denuncia ma anche di spirito battagliero. Andate a cercarvi altri lavori di Chenevier, soprattutto “Questo lavoro sull'Arancia”: vi spruzzerà negli occhi intelligenza e acume.

L'Umbria rimane uno scrigno di bellezze.

Tommaso Chimenti 02/09/2019

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…