“Nato cinghiale”: guerra e pace tra un padre e un figlio

SPOLETO - “Com’è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano” (Franco Battiato, “Bandiera bianca”).

Cibo e teatro, incontro millenario, convivio che macera da sempre sotto la cenere. Panem et circenses dicevano al Colosseo. Una vicinanza mai scordata (anche se i pop corn del cinema o le caramelle scartate in un teatro all'italiana disturbano) che la rassegna Eat (Enogastronomia a Teatro organizzato da Andrea Castellani e Anna Setteposte) ha riportato in vita con una serie di performance legate al cibo e all'alta scuola culinaria. In quest'ottica (cenare a teatro è sempre un lusso) non potevano mancare le Ariette, il duo emiliano che da anni propongono una narrazione basata sulla loro vita di campagna e dove si mangiano soltanto prodotti della loro terra e personalmente seminati, coltivati e raccolti. E in questo cartellone si è inserito benissimo anche Alessandro Sesti, direttore insieme a Marco Andreoli del festival di teatro contemporaneo “Strabismi” (all'interno del quale assegnano anche il prestigioso “Premio SceMario”), con il suo “Nato cinghiale”. In questi anni Sesti, che è anche direttore del Museo di Cannara, ha realizzato varie pièce, da “Ionica”, storia di un testimone di giustizia, a “L'origine dell'eroe”, da “Luca 4,24” incrocio tra parola e danza, a “House we left” sul tema dei transessuali in carcere, fino a “Eclissi” lavoro sull'alzheimer. “Il padre contemporaneo, che non è più colui che sa cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma è colui che accompagna il figlio anche nell’esperienza del fallimento”, proclama Massimo Recalcati.

Mentre la pentola sobbolle, e le spezie si spandono tra i palchetti e gli stucchi del teatro Caio Melisso, inizia a fluire il suo autobiografico excursus familiare, i contrasti con il padre, i dissidi della crescita verso il genitore, i piccoli faticosi gradini utili per diventare grandi. Ci si immerge in questo fiume di parole, in questa parabola catartica di avvicinamento e allontanamento, di attrazione e repulsione, un racconto acre e intimo e caldo che ci riporta all'infanzia malinconica e a quel confine labile tra l'essere figlio e il diventare adulto, cercando disperatamente chi siamo e un nostro piccolo posto nel mondo abbattendo i simboli e i feticci iconici familiari. Impossibile rimanerne impassibili perché l'andamento è altamente commovente e universale, è un riconoscersi in certe dinamiche che hanno segnato i passaggi delle età, le frontiere tra ciò che nostalgicamente eravamo rispetto a quello che gravosamente, con le mille piccole battaglie quotidiane che abbiamo affrontato, siamo riusciti a diventare. Il cinghiale è il tramite tra un padre cacciatore, orgoglioso di quel folclore e di quel rito condiviso, di quella passione che è vicinanza e amicizia ma anche segno distintivo di una cultura, di una regione, di un certo modo di stare al mondo (lontano dalla violenza barbara), e un figlio che cresce in un mondo contemporaneo che certe cose se le è sempre trovate in tavola ma che  ipocritamente aborra metodi sanguinari e dall'altra rifiuta a prescindere le tradizioni casalinghe, che ritiene provinciali, perché proiettato verso la tecnologia, verso mete lontane. Bisogna sempre ricordarsi da dove veniamo e avere ben chiaro il percorso, la trama, le strade tortuose della nostra esistenza senza reprimere, senza affossare, senza disconoscere pezzi del nostro dna profondo. In sottofondo, dentro, ci risuona “Father and son” di Cat Stevens. “Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici e ali” elargiva William Hodding Carter.

ipocritamente aborra metodi sanguinari e dall'altra rifiuta a prescindere le tradizioni casalinghe, che ritiene provinciali, perché proiettato verso la tecnologia, verso mete lontane. Bisogna sempre ricordarsi da dove veniamo e avere ben chiaro il percorso, la trama, le strade tortuose della nostra esistenza senza reprimere, senza affossare, senza disconoscere pezzi del nostro dna profondo. In sottofondo, dentro, ci risuona “Father and son” di Cat Stevens. “Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici e ali” elargiva William Hodding Carter.

“Non è uno spettacolo, è una confessione”, attacca Sesti nel suo incedere tra il compassato e l'appassionato, la voce profonda accompagnato dalla musica di Debora Contini (ukulele e clarinetto). E' un affresco sull'Umbria, la loro regione d'origine, ma se vogliamo sull'Italia, su quel piccolo mondo antico che i giovani disprezzano per poi riaccoglierlo in età più matura. E' il circolo della vita il considerare vecchio e sorpassato tutto quello che ti circonda per demonizzarlo e cassarlo per poi scoprire, con il tempo, che non tutto era da buttare. Il cinghiale (dalla pandemia in avanti le immagini dei cinghiali che scorrazzano in città o dormono sugli zerbini sono quotidiane e ormai diventate un classico) è la terra, è il bosco, è la natura, è quasi un Dio che si fa carne per gli uomini, un Dio che sfugge al controllo e si nasconde tra rovi e arbusti, un Dio pericoloso e potente, compatto con il pelo irto che grugnisce e carica, che non ha paura di morire per difendere la propria vita e quella del suo clan. Andare a caccia del cinghiale è una sorta di corrida, un uomo solo, con soltanto un fucile, in un habitat che non gli appartiene, cercando di abbattere la bestia che sta dentro di lui come in uno specchio. I rimbombi esplodono in teatro e il respiro dell'animale braccato sembra di sentirlo ad un passo da noi, ansimante e impaurito. Successivamente cucinare e preparare quella carne che si è personalmente cacciata chiude il cerchio della vita, con il giusto rispetto che si deve per ogni essere vivente.

Ma questo è un confronto, anche aspro, tra padre e figlio, un padre con il fucile in mano (senza essere guerrafondaio) e un figlio che per distinguersi (“Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati” diceva Brecht), per creare un solco caustico e  una barriera invalicabile con il proprio genitore sceglie di diventare vegetariano. In questo caso non è solo una scelta di vita consapevole ma un gesto forte contro qualcun altro, un atteggiamento in antitesi, non propositivo ma un'ascia di guerra dissepolta, un chiaro messaggio luminoso per dire a gran voce e ribadire con puntiglio: “Io non sono come te!”. Si scontrano due mondi, uno ruspante e terreno, l'altro fatto di discoteche e surgelati, un mondo di fango e bossoli e un altro di musica alta e luci sparate. Sesti, grande affabulatore che tiene le redini della platea mentre le assi del teatro scrocchiano e i calici tintinnano, ci porta dentro la sua famiglia, aprendosi senza pudori di forma o maniera, senza i filtri del romanzato mettendo uno davanti all'altro due popoli della notte che si muovono “con il favore delle tenebre”, da una parte i cacciatori, dall'altra chi rientra dalla discoteca o dai locali della movida con il gomito alzato. “I cattivi padri sono quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza” (Denis Diderot).

una barriera invalicabile con il proprio genitore sceglie di diventare vegetariano. In questo caso non è solo una scelta di vita consapevole ma un gesto forte contro qualcun altro, un atteggiamento in antitesi, non propositivo ma un'ascia di guerra dissepolta, un chiaro messaggio luminoso per dire a gran voce e ribadire con puntiglio: “Io non sono come te!”. Si scontrano due mondi, uno ruspante e terreno, l'altro fatto di discoteche e surgelati, un mondo di fango e bossoli e un altro di musica alta e luci sparate. Sesti, grande affabulatore che tiene le redini della platea mentre le assi del teatro scrocchiano e i calici tintinnano, ci porta dentro la sua famiglia, aprendosi senza pudori di forma o maniera, senza i filtri del romanzato mettendo uno davanti all'altro due popoli della notte che si muovono “con il favore delle tenebre”, da una parte i cacciatori, dall'altra chi rientra dalla discoteca o dai locali della movida con il gomito alzato. “I cattivi padri sono quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza” (Denis Diderot).

Il pubblico è la preda di Sesti, il pubblico poi diventa la squadra di caccia del padre (Patrizio) dello stesso autore quando ci si immerge nella fitta boscaglia dantesca per stanare la belva furiosa. La guerra dei mondi. Due universi che non possono coesistere: infatti tra il padre e il figlio dalle litigate si passa presto all'indifferenza fino a diventare due perfetti sconosciuti. Poi si cresce e al posto delle battaglie abbiamo bisogno di condivisione e vicinanza, di sentirci parte di un tutto e allora Alessandro si scopre non così diverso da Patrizio e tutte le dissonanze sottolineate in precedenza forse erano state acuite e aumentate ed esagerate dall'impazienza e dall'insoddisfazione di non sapere ancora chi si è; il padre che è “generoso e schivo e burbero” proprio come dice la didascalia del segno zodiacale cinese del cinghiale, il padre che è un “padellatore” ovvero uno che sbaglia il bersaglio e manca (volontariamente?) le prede. E allora il figlio riequilibra la propria rabbia, scende a patti con il ciclo della vita, perdona e chiede perdono, cerca un abbraccio, cercano di capirsi questi due mondi che sembrano così lontani (“So far, so close”), l'attore che adesso cucina il cinghiale, ma che non caccerà mai, e l'operaio cacciatore. “Nato cinghiale” è un guardarsi dentro, è un affacciarsi sull'abisso, è un avere paura delle radici per infine apprezzarle e respirarle, capire chi siamo, capire che veniamo dalla terra rispettando quegli esseri viventi che diventano cibo per la nostra tavola. “Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre”, sussurrava Gabriel García Márquez.

Tommaso Chimenti 27/11/2022

I "Muri" delle Ariette: faticosa conquista di felicità e consapevolezza, pace e serenità

MONTEVEGLIO – “La casa è il vostro corpo più grande. Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte; e non è senza sogni”. (Khalil Gibran)

Venire una volta l'anno su queste colline, tra queste pendici è un balsamo, un ricostituente, un correttivo alle nostre velocità, alle nostre piccole meschine competizioni, è un toccasana che riequilibra cuore e testa, è un respiro profondo dopo tanta apnea. Qui i corpi non sono soltanto volumi da spostare per riempire i vuoti, ma sono occhi e mani e bocche, per ridere e parlarsi, qui non siamo numeri, non facciamo ingorghi o code. Le Ariette, inteso sia come il podere e che la compagnia (sono fuse in un unico concetto inscindibile), sono la magia delle piccole cose, il segreto filosofico è la semplicità, l'apertura al nuovo, il saper sempre sorprendersi, il sapersi dare sempre nuove possibilità, non chiudersi sul poco conosciuto ma spalancare le braccia oltre i “Muri” che ci chiudono, delimitano, sezionano, dividono, muri fuori e dentro di noi, fisici e materiali come metaforici e concettuali. Ci vuole tanta fatica per essere semplici, per ripulirsi del tanto, troppo, che questo mondo ci vuole appiccicare addosso: etichette, categorie, fazioni. In cinque alla volta davanti a Paola Berselli sentiamo ancora più il rito laico, la liturgia pagana, il ritrovarsi carbonari in mezzo al verde, nel centro del tramonto a scioglierci, nel divenire un tutt'uno con questi boschi mistici, su questo cucuzzolo che abbiamo, anche noi cittadini di asfalto, cemento e smog, in questi anni imparato a conoscere, apprezzare, amare. Bisogna venire minimo una volta l'anno alle Ariette altrimenti si va in crisi d'astinenza, il fiato si fa corto, la memoria della felicità perde colpi.

toccasana che riequilibra cuore e testa, è un respiro profondo dopo tanta apnea. Qui i corpi non sono soltanto volumi da spostare per riempire i vuoti, ma sono occhi e mani e bocche, per ridere e parlarsi, qui non siamo numeri, non facciamo ingorghi o code. Le Ariette, inteso sia come il podere e che la compagnia (sono fuse in un unico concetto inscindibile), sono la magia delle piccole cose, il segreto filosofico è la semplicità, l'apertura al nuovo, il saper sempre sorprendersi, il sapersi dare sempre nuove possibilità, non chiudersi sul poco conosciuto ma spalancare le braccia oltre i “Muri” che ci chiudono, delimitano, sezionano, dividono, muri fuori e dentro di noi, fisici e materiali come metaforici e concettuali. Ci vuole tanta fatica per essere semplici, per ripulirsi del tanto, troppo, che questo mondo ci vuole appiccicare addosso: etichette, categorie, fazioni. In cinque alla volta davanti a Paola Berselli sentiamo ancora più il rito laico, la liturgia pagana, il ritrovarsi carbonari in mezzo al verde, nel centro del tramonto a scioglierci, nel divenire un tutt'uno con questi boschi mistici, su questo cucuzzolo che abbiamo, anche noi cittadini di asfalto, cemento e smog, in questi anni imparato a conoscere, apprezzare, amare. Bisogna venire minimo una volta l'anno alle Ariette altrimenti si va in crisi d'astinenza, il fiato si fa corto, la memoria della felicità perde colpi.

“La felicità non è un posto in cui arrivare ma una casa in cui tornare” (Proverbio arabo).

“La felicità non è un posto in cui arrivare ma una casa in cui tornare” (Proverbio arabo).

Sembra teatro d'appartamento ma, come vedremo, ne ha soltanto la parvenza. Qui tutto, da sempre, è teatrale e vero, romanzato ma con i piedi ben piantati nel tempo, nelle loro storie personali, nella loro autobiografia, reale, tangibile. C'è una verità che sprizza dalle parola concatenate e dette e scritte, si percepisce un legame indissolubile tra la voglia di raccontarsi e di aprirsi ad estranei che sono lì, con il cuore aperto, per cogliere, prendere e restituire in un continuo gioco di scambio emotivo di sguardi, osmosi di sentimenti. E' un riconoscersi nelle parole di Paola, un ritrovarsi in quelle stesse dinamiche di crescita, di desiderio, di avventura, di cambiamento. In cinque ospiti nei meandri della loro casa, la casa del Teatro delle Ariette  abitata da due umani, una quindicina di gatti, due cani e galline e cavallini e oche. Fuori una pergola fresca e questo muro rosso che ricorda Cnosso. Paola è il nostro Cicerone, ci conduce nelle stanze, ci racconta. Ma ogni vano non è soltanto quelle quattro mura lì ma gli incontri che ci sono stati, i pensieri pensati e i sogni sognati, le persone che sono passate o anche quelle immaginate; non soltanto, ogni stanza diventa simbolo e passaggio, raccordo e ponte verso altre stanze simili vissute e calpestate negli anni. “Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla casa l’inquilino”, sosteneva Victor Hugo: la casa come la chiocciola della lumaca che dentro cresce, aumenta fino a lasciarla per trovarne un'altra. In questo percorso immaginifico vediamo Paola in tutte le sue età, nei vari spostamenti di casa in casa che corrispondono a periodi diversi della sua vita.

abitata da due umani, una quindicina di gatti, due cani e galline e cavallini e oche. Fuori una pergola fresca e questo muro rosso che ricorda Cnosso. Paola è il nostro Cicerone, ci conduce nelle stanze, ci racconta. Ma ogni vano non è soltanto quelle quattro mura lì ma gli incontri che ci sono stati, i pensieri pensati e i sogni sognati, le persone che sono passate o anche quelle immaginate; non soltanto, ogni stanza diventa simbolo e passaggio, raccordo e ponte verso altre stanze simili vissute e calpestate negli anni. “Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla casa l’inquilino”, sosteneva Victor Hugo: la casa come la chiocciola della lumaca che dentro cresce, aumenta fino a lasciarla per trovarne un'altra. In questo percorso immaginifico vediamo Paola in tutte le sue età, nei vari spostamenti di casa in casa che corrispondono a periodi diversi della sua vita.

“La casa è un luogo che quando cresci vuoi lasciare, e quando invecchi ci vuoi tornare” (John Ed Pearce). Come sempre è uno squarciarsi con il sorriso, è un andare a fondo, anche nel fango e nel torbido perché il racconto ha necessariamente bisogno di tutte le sfaccettature, di tutti i cromatismi anche dei più bui e nascosti. Non c'è censura, non c'è ripulitura dei ricordi. Il tono è candido, noi cinque saliamo nelle varie stanze in punta di piedi. Siamo invitati ad entrare nel loro intimo, ci aprono le porte, le braccia, i ricordi. E' una responsabilità l'ascolto delle biografie altrui, ci vuole silenzio e rispetto. E la casa, dove abitano  dall'89 che hanno rimesso a posto e dove hanno fatto prima un agriturismo e poi un ristorante e adesso la base organizzativa della compagnia teatrale, è un pretesto per entrare nella memoria e nelle viscere delle loro famiglie, ascoltando un altro pezzo, sempre più profondo, delle loro esistenze, per aggiungere al puzzle che ci hanno donato in questi anni attraverso il loro teatro, altre tessere mancanti.

dall'89 che hanno rimesso a posto e dove hanno fatto prima un agriturismo e poi un ristorante e adesso la base organizzativa della compagnia teatrale, è un pretesto per entrare nella memoria e nelle viscere delle loro famiglie, ascoltando un altro pezzo, sempre più profondo, delle loro esistenze, per aggiungere al puzzle che ci hanno donato in questi anni attraverso il loro teatro, altre tessere mancanti.

“La luce è ciò che vi guida a casa, il calore è quello che vi tiene lì” (Ellie Rodriguez).

E il pubblico delle Ariette (si trasformano sempre in amici) non è né curioso né morboso. L'ascoltarli fa risuonare dentro ognuno di noi piccoli campanelli che fanno eco nelle nostre esistenze, ci imbattiamo negli stessi momenti, catartici o drammatici, sentiamo all'unisono, ci riconosciamo, sentiamo di non essere soli, ci rivediamo in quelle situazioni. Noi siamo Paola, Paola è noi. La sua crescita è la nostra, è quella di una bambina che diventa ragazza che diventa donna che vuole sperimentare, vedere, andare, piena di voglia di scoprire e vivere. Ogni oggetto che tocca ha una storia, apre delle finestre, ci fa immergere in mondi lontani. Una casa quasi museo in un percorso che in ogni stanza ci fa sentire sempre più collante, gruppo unito fortunato nel poter abbeverarci e respirare storie millenarie e nuove, vite secolari, semplici e lucenti, piccole e meravigliose. Come se gli spettatori fossero Dante e Paola fosse Virgilio e le varie stanze della casa i diversi Gironi per arrivare alla purificazione salvifica. Questi “Muri” non chiudono, ma uniscono. Lo stretto rapporto d'amore con la madre, quello più burrascoso e silenzioso con il padre, il Partito e la politica, il bisogno d'affetto: “Mi sembra di aver vissuto tante vite. Mi sembra di avere dei buchi neri”. Un grande lavoro su se stessi è stato quello di mettere su carta i momenti, gli attimi, gli anni, i passaggi; ci vuole coraggio nel guardarsi dentro e metterlo nero su bianco, esorcizzarlo attraverso la scrittura, ferirsi per far uscire il veleno, la rabbia rappresa. La casa è come la mamma, che è la nostra prima abitazione.

“La casa è l’epidermide del corpo umano” (Frederick Kiesler). Adesso lei è a sedere sul letto, sul loro letto, e noi cinque siamo lì seduti ai piedi del materasso: c'è un'aria da focolare, una vicinanza umana che va oltre lo spettacolo, oltre il motivo per il quale siamo lì in quel preciso momento. Si sente altro e quest'altro non è altro che il teatro, il teatro che tocca corde che altrimenti sarebbero sempre tenute in disparte, sotto cumuli di macerie quotidiane. Adesso siamo un tutt'uno e camminiamo alla scoperta di altre stanze metaforiche che ci riportano indietro nel tempo di Paola ma anche nel nostro, a ritroso nella sua famiglia d'origine, nella nostra famiglia, nella nostra storia personale. Perché i topos sono gli archetipi ai quali ognuno sostituisce i propri volti familiari alle facce universali del racconto, è per quello che il percorso esistenziale di Paola (che la avvicina agli ultimi spettacoli di Roberta dei Cuocolo/Bosetti) diventa anche il nostro, ed è facile riconoscersi nelle sconfitte, nelle scelte, nelle debolezze, nelle paure, nell'entusiasmo, nel cambiamento, nelle consapevolezze raggiunte con fatica. L'empatia è difficile da far sbocciare (con le Ariette accade sempre) e quando scatta cementifica le persone che in quel momento storico della loro vita abitano lo stesso spazio nel medesimo tempo. Spettacoli che diventano esperienze che rimangono ancorate nella memoria intima di ognuno dei partecipanti. Immancabili, dopo un'ora di comunione, le tagliatelle di Stefano, stavolta condite con limone e salvia: “La cucina è come il teatro: tutto si fa perché tutto si distrugga”. Come la vita. “Lontano da casa un uomo è stimato per come appare, in casa è stimato per ciò che è” (Proverbio cinese).

Tommaso Chimenti 07/06/2021

Foto: Stefano Pasquini

"E riapparvero gli animali": favola noir non così distante dalla realtà

BOLOGNA – Arrivi alle Ariette, a Monteveglio in questo spicchio tra Bologna e Modena, passeggi nel bosco, scruti le nuvole, tocchi l'erba e ti sembra impossibile associare la quarantena ad un tale stato di grazia, ad una tale apertura e respiro. Qui dove tutto è ampio, lontano a perdita d'occhio e non riesci a contenere tutto il panorama con lo sguardo. Nessun senso di chiusura, costrizione, clausura o recinto. La quarantena in Valsamoggia è una condizione normale, consueta per il contadino che si sveglia all'alba e va a letto al tramonto, ed è consueta per l'attore che prova e scrive e annota pensieri e parole che diventeranno il prossimo spettacolo. Appunto, attori e contadini, le due anime paritetiche identitarie delle Ariette, gruppo che prende il nome dall'appezzamento di terra sulla quale poggiano le mura del deposito degli attrezzi trasformato in teatro e i loro animali, la parte più vera, incapaci di fare il male per il male, puri e ingenui, gli animali che sono i grandi protagonisti di questa inquieta fiaba noir, il testo-riflessione “E riapparvero gli animali”.

Prima che si accendano le lucine da sagra di paese a rischiarare la notte e il racconto, si cammina per i campi, per queste colline, alla scoperta della fatica del coltivare, dell'impegno e dell'amore che ci vuole, quotidianamente e costantemente, senza pause, curare e prendersi cura e finalmente essere ricompensati con la fioritura, la germinazione, i frutti. E' tutto un gioco di tensione tra il lavoro dell'uomo e la forza della natura, le intemperie e tutto quello che l'uomo non può controllare. Tutto diventa concreto, tattile e allo stesso tempo poetico e sognante. C'è la fatica ma anche la soddisfazione, c'è la gioia ma anche la durezza del lavoro manuale. Ci narrano di cinghiali e ghiri, istrici e caprioli che popolano i campi e invadono le coltivazioni in un continuo equilibrio, sempre da rimodellare, tra l'uomo e la natura che non  è sempre bucolica da cartolina ma a tratti è selvaggia e ruvida. Attorniati da un tramonto arcaico di nuvole rosa, l'odore forte d'erba medica quasi stordisce.

è sempre bucolica da cartolina ma a tratti è selvaggia e ruvida. Attorniati da un tramonto arcaico di nuvole rosa, l'odore forte d'erba medica quasi stordisce.

La riflessione, in scena Paola Berselli, è tosta: in un futuro prossimo distopico, altre infezioni e virus hanno attaccato l'uomo e da allora gli animali sono considerati contagiosi, da denunciarne la presenza, fino all'eliminazione. In una sorta di Chernobyl, prima si è distrutta quasi completamente la fauna per poi riorganizzarla con le regole asettiche dell'uomo che eliminando gli animali ha perso la sua componente vitale. Gli animali concepiti solo come carne da macello. Le persone hanno abbandonato le città e vivono lontane le une dalle altre in campagna. I randagi sterminati. Non si possono prendere aerei, né passare da una regione all'altra, né abbracciarsi, bisogna sempre essere rintracciabili. Questa pulizia radicale (ricorda la “soluzione finale” nazista) fa sì che la vita diventi sinonimo di paura, nell'abbattimento di qualsiasi forma vivente per timore che possa infettarci.

Quindi da una parte la quarantena, simbolo dei nostri giorni, dall'altra si apre invece il dibattito sulla presa di coscienza personale, al di là di quella civile e collettiva, su che cosa come individuo sia giusto fare, se rispettare alla lettera qualsiasi regola impostaci dall'alto oppure se pensare con la propria testa. La protagonista rimane nella massa silente, accetta senza prendere parte, senza protestare o alzare la voce, cittadina non attiva che si nasconde dietro le regole. E qui viene in mente la poesia di Brecht “Prima vennero a prendere gli zingari”. Ma l'odio produce sempre frutti avvelenati. Un regime totalitario che vuole vietare, come pretesto la salute pubblica, assemblee, convegni, manifestazioni. Una favola metaforica che ci mette con le spalle al muro chiedendoci: “Tu da che parte stai?” e “Cosa faresti per affermare la tua idea?” Un finale terribile e ancora più nero (da Fratelli Grimm) nel quale si evince che gli animali non sono fuori di noi ma sono una componente essenziale della Terra, insieme al mondo vegetale, e che gli uomini sono solo una parte del tutto e nemmeno la più importante.

Quell'uomo che si prende la briga di decidere (crede di essere Dio), regolamentare le altre forme viventi a proprio uso e consumo. Gli animali sono la nostra parte più irrazionale, quella fanciullesca, della bellezza del gioco, della vita per la vita. “E riapparvero gli animali” apre la discussione sul nostro futuro, sulla paura che ci divide, sugli animali che sono la gioia vitale senza le sovrastrutture che ci affaticano quotidianamente. L'animale vive sentendo dentro di sé ogni attimo che gli scorre sotto pelle, non dando per scontata la vita perché sa che è breve e feroce. E' per questo che per loro ogni secondo è pieno e non annacquato. Se, e quando, l'uomo si autodistruggerà, gli animali certamente torneranno, e faranno tranquillamente a meno di noi.

Tommaso Chimenti

10/08/2020

Quando gli adulti smettono di pensare, gli animali sono le coscienze dei giovani

BOLOGNA – Arrivi alle Ariette, dopo Monteveglio in questo spicchio tra Bologna e Modena, passeggi nel bosco, scruti le nuvole, tocchi l'erba, noti il verde e ti sembra impossibile associare la quarantena, o lockdown per i più esterofili, ad un tale stato di grazia, ad una tale apertura, ad un tale respiro. Qui dove tutto è ampio, lontano a perdita d'occhio e non riesci a contenere tutto il panorama con lo sguardo. Nessun senso di chiusura, di costrizione, di clausura, di recinto. Qui la quarantena, in Valsamoggia, la volontaria reclusione rispetto ad altri nostri stessi simili, è una condizione normale, consueta per il contadino che si sveglia all'alba e va a letto al tramonto e che ne ha di cose da fare, consueta per l'attore che prova e scrive e annota pensieri e parole che diventeranno il prossimo spettacolo. Appunto, attori e contadini, le due anime paritarie delle Ariette, gruppo che prende il nome dall'appezzamento, dalla terra sulla quale poggiano le mura del deposito degli attrezzi, trasformato in teatro, della loro abitazione, dei loro piedi e di quelli dei loro animali. Già, gli animali, la parte più vera e onesta, incapaci di fare il male per il male, più puri e ingenui, gli animali che sono i grandi protagonisti in questa inquieta fiaba noir, ultimo loro progetto che pare proprio scritto dalle loro sapienti mani e che invece arriva dalla penna della scrittrice francese Catherine Zambon, il testo-riflessione “E riapparvero gli animali” letto in uno dei tanti incontri zoom. Una volta letto se ne sono innamorati perché parlava di loro, a loro, e sembrava proprio essere uscito dalle loro dinamiche, dal loro stare in mezzo al mondo grazie al teatro, in mezzo alla natura e alla solitudine grazie all'amore per la natura e tutti gli esseri viventi.

il male, più puri e ingenui, gli animali che sono i grandi protagonisti in questa inquieta fiaba noir, ultimo loro progetto che pare proprio scritto dalle loro sapienti mani e che invece arriva dalla penna della scrittrice francese Catherine Zambon, il testo-riflessione “E riapparvero gli animali” letto in uno dei tanti incontri zoom. Una volta letto se ne sono innamorati perché parlava di loro, a loro, e sembrava proprio essere uscito dalle loro dinamiche, dal loro stare in mezzo al mondo grazie al teatro, in mezzo alla natura e alla solitudine grazie all'amore per la natura e tutti gli esseri viventi.

Prima che si accendano le lucine, tra sagra di paese e Festa de L'Unità, a rischiarare la notte e il racconto, si cammina per i campi, per queste dolci colline, una passeggiata che è sempre salutare alla scoperta della fatica del coltivare, dell'impegno e dell'amore che ci vuole, quotidianamente e costantemente, senza pause, per far crescere verdura e frutta, curare e prendersi cura e finalmente essere ricompensati con la fioritura, la germinazione, i frutti. E' tutto un gioco di tensione tra il lavoro dell'uomo e la forza delle cose naturali, le intemperie e tutto quello che l'uomo non può controllare. Passiamo vicini ai pomodori come alle patate, alle zucche e zucchine ma sentire raccontare da Stefano Pasquini, nelle vesti di Cicerone, di coltivazione e arature rende tutto più concreto, tattile e allo stesso tempo poetico e sognante. C'è la fatica ma anche la soddisfazione, c'è la gioia ma anche la durezza del lavoro manuale. E ancora un campo di asparagi e un pergolato di nocciole. E ci narra di cinghiali e ghiri, istrici e caprioli che apprezzano (come gli spettatori quando alla fine delle loro piece ci rifocillano sempre con preziose pietanze preparate, cucinate e coltivate dalle e con le loro mani) i loro campi e coltivazioni in un continuo equilibrio, sempre da rimodellare, tra l'uomo e la natura che non è sempre bella bucolica da cartolina ma a tratti è selvaggia e ruspante e rustica e ruvida.

c'è la gioia ma anche la durezza del lavoro manuale. E ancora un campo di asparagi e un pergolato di nocciole. E ci narra di cinghiali e ghiri, istrici e caprioli che apprezzano (come gli spettatori quando alla fine delle loro piece ci rifocillano sempre con preziose pietanze preparate, cucinate e coltivate dalle e con le loro mani) i loro campi e coltivazioni in un continuo equilibrio, sempre da rimodellare, tra l'uomo e la natura che non è sempre bella bucolica da cartolina ma a tratti è selvaggia e ruspante e rustica e ruvida.

Un inciso doveroso sulla compagnia Teatro delle Ariette: pare scandaloso che nei loro 25 anni di storia (hanno preso il podere nell'89, si sono formati come gruppo teatrale nel '96) non abbiano mai ricevuto o conseguito un premio, né l'Ubu, nemmeno quello “Speciale” (negli ultimi anni lo vincono in cinque ogni edizione), né l'ANCT, né Hystrio, né Rete Critica, né Le Maschere né l'Enriquez, un vero sacrilegio da colmare. Ritornano gli animali negli spettacoli delle Ariette da quel “Bestie” del 2006 visto a Volterra. Attorniati da un tramonto arcaico di nuvole rosa, l'odore forte d'erba medica, un barbagianni impagliato così come una volpe e uno struzzo recuperati in una scuola molti anni fa a fare da contorno.

La riflessione (in scena Paola Berselli) che nasce dalle parole della Zambon è tosta: in un futuro prossimo distopico, altre infezioni e virus si sono propagati soprattutto dagli animali che da allora sono considerati contagiosi, da denunciarne la presenza, fino all'eliminazione. In una sorta di Chernobyl, prima si è distrutta quasi completamente la fauna per poi riorganizzarla con le regole settarie ed asettiche dell'uomo che eliminando gli animali ha perso la sua componente vitale, il suo guizzo, la sua verve. Gli animali concepiti solo come carne da macello. Le persone che avevano abbandonato le città e che vivevano distanziate e lontane le une dalle altre in campagna. Una vita non vita. I randagi tutti abbattuti, sterminati. Non si potevano prendere aerei, né passare da una regione all'altra, né abbracciarsi, bisognava sempre essere rintracciabili e tracciabili. Insomma, il lockdown che abbiamo vissuto ma ancora più estremo e spalmato nel tempo. Questa pulizia radicale (ricorda la “soluzione finale” dei nazisti nei confronti degli ebrei) fa sì che la vita diventi sinonimo di paura, non più gioiosa, nell'abbattimento di qualsiasi forma vivente per timore che possa infettarci, passarci virus.

Quindi da una parte la quarantena, simbolo dei nostri giorni, dall'altra si apre invece il dibattito sulla presa di coscienza personale, al di là di quella civile e collettiva, su che cosa come individuo sia giusto fare, se rispettare alla lettera qualsiasi regola impostaci dall'alto oppure se pensare con la propria testa. La protagonista infatti parlando di sé ci dice che lei era silenziosa, stava nella massa silente, accettava senza prendere parte, senza protestare o alzare la voce, cittadina non attiva che si nascondeva dietro e dentro le regole. E qui viene in mente la poesia di Brecht “Prima vennero a prendere gli zingari...”. In questo mondo del futuro gli uomini erano contro le bestie, gli uomini contro gli uomini che volevano salvare gli animali, e infine le bestie si stavano ribellando contro gli umani. L'odio produce sempre frutti avvelenati. Un regime totalitario che vuole vietare, come pretesto la salute pubblica, assemblee, comitati, convegni, cortei, manifestazioni. Una favola metaforica che ci mette con le spalle al muro chiedendoci: “Tu da che parte stai?” e che cosa fai per affermare la tua idea. Un finale terribile e ancora più nero (da Fratelli Grimm) nel quale si evince che gli animali non sono fuori di noi ma sono una componente essenziale della Terra, insieme al mondo vegetale, e che gli uomini sono solo una parte del tutto e nemmeno la più importante.

La protagonista infatti parlando di sé ci dice che lei era silenziosa, stava nella massa silente, accettava senza prendere parte, senza protestare o alzare la voce, cittadina non attiva che si nascondeva dietro e dentro le regole. E qui viene in mente la poesia di Brecht “Prima vennero a prendere gli zingari...”. In questo mondo del futuro gli uomini erano contro le bestie, gli uomini contro gli uomini che volevano salvare gli animali, e infine le bestie si stavano ribellando contro gli umani. L'odio produce sempre frutti avvelenati. Un regime totalitario che vuole vietare, come pretesto la salute pubblica, assemblee, comitati, convegni, cortei, manifestazioni. Una favola metaforica che ci mette con le spalle al muro chiedendoci: “Tu da che parte stai?” e che cosa fai per affermare la tua idea. Un finale terribile e ancora più nero (da Fratelli Grimm) nel quale si evince che gli animali non sono fuori di noi ma sono una componente essenziale della Terra, insieme al mondo vegetale, e che gli uomini sono solo una parte del tutto e nemmeno la più importante.

Quell'u omo che si prende la briga di decidere (crede di essere Dio), regolamentare le altre forme viventi ad uso e consumo proprio. Gli animali sono la nostra parte più irrazionale e fresca, quella rimasta del fanciullo, della bellezza, del gioco, della vita per la vita e non del cemento e degli appuntamenti, dell'asfalto e delle macchine, dei telefoni e della tv, tutte cose inventate dall'uomo essenzialmente per ritenersi immortale. “E riapparvero gli animali” (tutti i mercoledì di luglio, replica speciale aggiuntiva giovedì 30) apre la discussione sul nostro futuro, sulla paura che ci divide, sulla militanza, sugli animali che sono la gioia vitale senza tutte le sovrastrutture che ci affaticano quotidianamente. L'animale non perde tutto il tempo che lascia per strada l'uomo moderno a preoccuparsi delle inutilità, delle futilità (è l'uomo che ha inventato non a caso l'orologio, per avere l'illusione di poterlo soggiogare dentro quadranti, lancette e agende e calendari) disperdendo il tempo nelle briciole. L'animale vive, mangia e tenta di scappare dai predatori, sentendo dentro di sé ogni attimo che gli scorre sotto pelle, non dando per scontata la vita perché sa che è dura e feroce. E' per questo che, mediamente, vivono meno degli umani, perché ogni secondo è pieno, non annacquato. Se, e quando, l'uomo si autodistruggerà, gli animali certamente torneranno, faranno tranquillamente a meno di noi.

omo che si prende la briga di decidere (crede di essere Dio), regolamentare le altre forme viventi ad uso e consumo proprio. Gli animali sono la nostra parte più irrazionale e fresca, quella rimasta del fanciullo, della bellezza, del gioco, della vita per la vita e non del cemento e degli appuntamenti, dell'asfalto e delle macchine, dei telefoni e della tv, tutte cose inventate dall'uomo essenzialmente per ritenersi immortale. “E riapparvero gli animali” (tutti i mercoledì di luglio, replica speciale aggiuntiva giovedì 30) apre la discussione sul nostro futuro, sulla paura che ci divide, sulla militanza, sugli animali che sono la gioia vitale senza tutte le sovrastrutture che ci affaticano quotidianamente. L'animale non perde tutto il tempo che lascia per strada l'uomo moderno a preoccuparsi delle inutilità, delle futilità (è l'uomo che ha inventato non a caso l'orologio, per avere l'illusione di poterlo soggiogare dentro quadranti, lancette e agende e calendari) disperdendo il tempo nelle briciole. L'animale vive, mangia e tenta di scappare dai predatori, sentendo dentro di sé ogni attimo che gli scorre sotto pelle, non dando per scontata la vita perché sa che è dura e feroce. E' per questo che, mediamente, vivono meno degli umani, perché ogni secondo è pieno, non annacquato. Se, e quando, l'uomo si autodistruggerà, gli animali certamente torneranno, faranno tranquillamente a meno di noi.

Tommaso Chimenti 13/07/2020

Il pane delle Ariette e il petrolio delle Albe

MONTEVEGLIO – Pane, Petrolio e Pasolini, inevitabilmente PPP. Da lì non si scappa, da lì non si può fuggire, da lì tutto nasce, tutto torna, tutto muore, tutto resuscita. Il teatro riesce ad unire l’Emilia e la Romagna e gruppi storici come le Ariette, il pane, la terra, il rurale, e le Albe, Ravenna con le sue raffinerie e le piattaforme, le ciminiere e i suoi fumi velenosi. A ferro di cavallo, nel deposito degli attrezzi, qua tra Bologna e Modena guardando Zocca e la Valsamoggia, dopo le repliche romagnole, siamo immersi in una seduta spiritica, di quelle nelle quali, senza nostalgia, si rievocano fatti e situazioni passate ed andate per capire meglio, spiegarselo, il proprio presente. È un’accettazione di ciò che è stato, senz’acredine, senz’astio, senz’odio. È un incontro tra tempi diversi, che poi il tempo, si sa, non è progressivo ma subisce accelerazioni e frenate brusche, è un elastico che adesso si piega e ora si allunga.

La cucina è al centro per questo nuovo lavoro, il primo condiviso con un’altra compagnia, o, come in questo caso, con un membro storico di un altro gruppo storico (Luigi Dadina): nella definizione-titolo-didascalia “Pane e Petrolio” c’è tutto, è una fotografia perfetta, non manca niente, è un affresco magnetico e immediatamente riconoscibile e comprensibile. Quaranta persone a replica per questa ennesima cena rituale, questa preghiera laica, questa cerimonia religiosamente atea di condivisione, di passaggi, di scambi. Le tre Ariette più Dadina formano un quadrilatero di racconti che si perdono  nelle loro autobiografie, momenti e parole d’infanzia mentre muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie tenui che ti viene da stringerti. Non ci si sente soli, non ci si sente persi né perduti. Le biografie dei quattro sono lontanissime e diversissime da quelle di tutti noi ma di fondo c’è un qualcosa che ci unisce: c’è la crescita, c’è un mondo che si rimpicciolisce mentre noi cresciamo prima ed invecchiamo dopo, c’è il cambiamento, c’è il tempo che tutto trafuga, modella, cesella, toglie, morde, mangia, storpia. Stefano ci immerge nella sua visuale di una Bologna stretta tra un vivaio e il cimitero, il padre salumiere e comunista come il nonno, la mamma pia.

nelle loro autobiografie, momenti e parole d’infanzia mentre muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie tenui che ti viene da stringerti. Non ci si sente soli, non ci si sente persi né perduti. Le biografie dei quattro sono lontanissime e diversissime da quelle di tutti noi ma di fondo c’è un qualcosa che ci unisce: c’è la crescita, c’è un mondo che si rimpicciolisce mentre noi cresciamo prima ed invecchiamo dopo, c’è il cambiamento, c’è il tempo che tutto trafuga, modella, cesella, toglie, morde, mangia, storpia. Stefano ci immerge nella sua visuale di una Bologna stretta tra un vivaio e il cimitero, il padre salumiere e comunista come il nonno, la mamma pia.

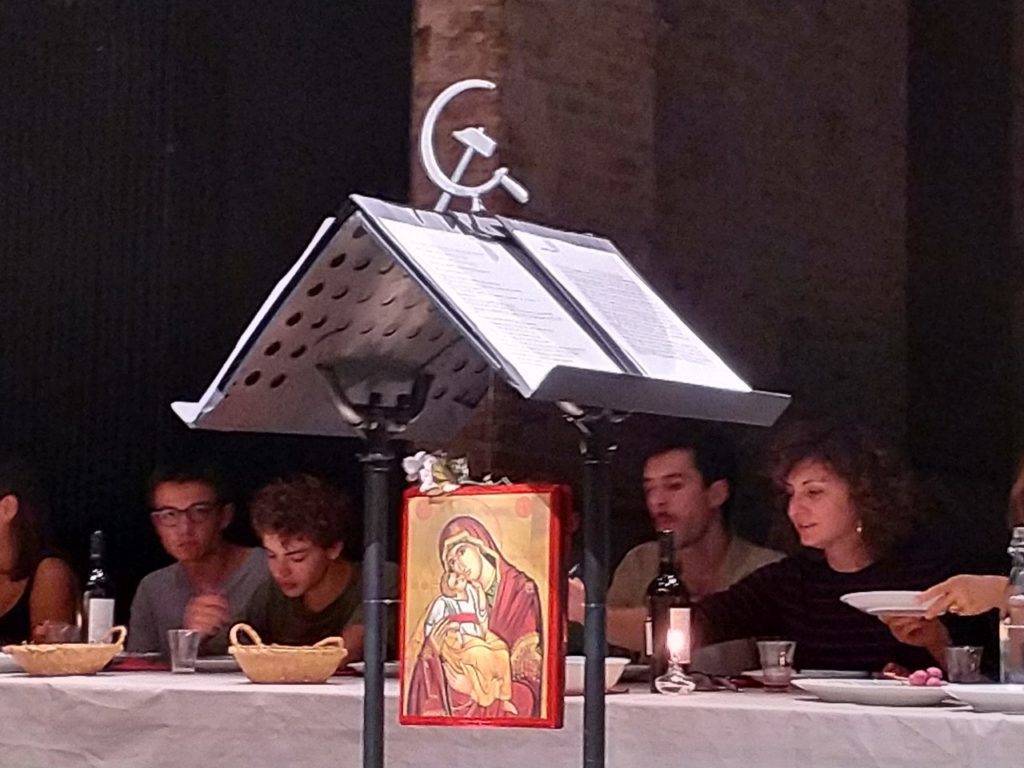

Le loro biografie si muovono, scorrazzano e aleggiano in quest’arena rettangolare creata all’interno dei tavoli mentre Pasolini è un leggio fermo e statico al centro assieme ad un’edicola votiva, una Madonna ingenua e fiori rossi. Un’Ave Maria (arriveranno anche Battisti e “Il mondo” di Jimmy Fontana) riecheggia a più riprese scandendo le parti dello spettacolo, i gradini più dolorosi, sottolineando i  passaggi di consegna. Vedi le Ariette e pensi che sia sempre lo stesso spettacolo, sempre lo stesso format e, in qualche modo, sai già cosa aspettarti. Poi, una volta davanti al loro universo dolce e intenso, ti trovi gentilmente travolto dalle loro parole che parlano di campagna e animali, di genitori e ricordi minimi che qui esplodono e riverberano con i nostri e vanno a braccetto con le nostre vite, trovano rifugio e diritto di cittadinanza e ci estrapolano pezzi nascosti dentro, cose che volevamo seppellire, parti che non volevamo raccontarci né riesumare.

passaggi di consegna. Vedi le Ariette e pensi che sia sempre lo stesso spettacolo, sempre lo stesso format e, in qualche modo, sai già cosa aspettarti. Poi, una volta davanti al loro universo dolce e intenso, ti trovi gentilmente travolto dalle loro parole che parlano di campagna e animali, di genitori e ricordi minimi che qui esplodono e riverberano con i nostri e vanno a braccetto con le nostre vite, trovano rifugio e diritto di cittadinanza e ci estrapolano pezzi nascosti dentro, cose che volevamo seppellire, parti che non volevamo raccontarci né riesumare.

Il loro tirare la pasta (alla fine mangeremo dei tortelli di farina di castagne, triangolari come fanno a Ravenna) è un tirare le fila, un rimettere insieme esperienze e tempi, miscelare tutto in un’unica pasta perché siamo tutti, attori e spettatori, nella stessa pasta, della stessa pasta, facciamo parte indissolubilmente del medesimo magma, ci muoviamo, volenti o nolenti, tutti insieme: nessuno si salva da solo. I gesti sono arcaici, di una bellezza limpida, pura, eterna, pacifica e pacificata, sacri, da contemplare nella giusta lentezza, come quando Stefano e Maurizio spadellano sembrano chierichetti che spargono l’incenso in una navata.

Che cos’è il teatro se non condivisione? Luigi ci apre le porte della sua famiglia fatta di lavoro, di fatica, di sudare. Le donne di casa fumavano e bevevano caffè, il padre operaio-paracadutista; Paola ci spiega di sua madre intenta e occupata nella pulizia della casa e suo padre Tommaso. E ci fanno entrare nei loro meandri più profondi e sinceri mentre tagliano il pane e ognuno si sente a casa propria, tra i propri cari, immerso nei propri sogni.  Nel momento dei “dialoghi impossibili” di Luigi con la madre e di Paola con il padre ci sono le parole che non sono riusciti a dirsi (ognuno di noi ha chilometri di dialoghi che avrebbe voluto fare ma che sono rimasti inghiottiti, abortiti nell’esofago, deglutiti tra rabbia e lacrime), tutto il non detto sedimentato e raggrumato che è diventato pietra, mattone, muro. Maurizio ci porta alla sua pompa di benzina, il fratellino morto, lui che diventa “il sopravvissuto”. Tutto è delicato e violento, docile e brusco, mite e brutale. La forma è rasserenata, il contenuto spesso ancestrale, di sopraffazioni e poca giustizia. È stato un ritrovarsi antico e un sempre nuovo abbraccio. È importante il loro lavoro, è

Nel momento dei “dialoghi impossibili” di Luigi con la madre e di Paola con il padre ci sono le parole che non sono riusciti a dirsi (ognuno di noi ha chilometri di dialoghi che avrebbe voluto fare ma che sono rimasti inghiottiti, abortiti nell’esofago, deglutiti tra rabbia e lacrime), tutto il non detto sedimentato e raggrumato che è diventato pietra, mattone, muro. Maurizio ci porta alla sua pompa di benzina, il fratellino morto, lui che diventa “il sopravvissuto”. Tutto è delicato e violento, docile e brusco, mite e brutale. La forma è rasserenata, il contenuto spesso ancestrale, di sopraffazioni e poca giustizia. È stato un ritrovarsi antico e un sempre nuovo abbraccio. È importante il loro lavoro, è  importante che ci siano, è importante essere qua. È sempre un gran bel viaggio su chi siamo, su dove viviamo. Menomale che le Ariette ci sono. Se non li avete mai visti è l’ora di venire a trovarli per trovarvi, se li avete già visti tornare è sempre un nuovo inizio. È una veglia, aspettando l’ombra dell’alba di domani. “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’avere amato, non l’aver conosciuto”, sta tutto qui.

importante che ci siano, è importante essere qua. È sempre un gran bel viaggio su chi siamo, su dove viviamo. Menomale che le Ariette ci sono. Se non li avete mai visti è l’ora di venire a trovarli per trovarvi, se li avete già visti tornare è sempre un nuovo inizio. È una veglia, aspettando l’ombra dell’alba di domani. “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’avere amato, non l’aver conosciuto”, sta tutto qui.

Tommaso Chimenti 02/11/2019

"Trasparenze": quando il sociale si fa teatro

MODENA – Ci sono coreografi che lavorano con pazienti psichiatrici, compagnie che interagiscono con gli anziani di una casa di riposo, artisti che dialogano con detenuti o migranti. Il festival “Trasparenze” sta diventando sempre più cantiere di idee, fucina sociale, esperimento di un altro modo di comprendere e interpretare la realtà, cercando di migliorarla con la bellezza dell'arte. Questi esperimenti, riusciti, rendono la rassegna modenese del Teatro dei Venti, capitanati dal regista Stefano Tè, un patrimonio di esperienze dimostrando che si può unire qualità artistica all'intervento sul sociale, tentando di spostare, lentamente, percezioni e situazioni, ammissioni e consapevolezze. Dal ricco programma, dal Teatro dei Segni allo spazio Cajka, dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia alla Casa circondariale di Modena, dalla Casa protetta San Giovanni Bosco a Piazza Roma, “Trasparenze” (interessante la locandina con un nuotatore che “vola” a (s)fondare un nuovo Sol dell'Avvenire) fa vivere tutta quella periferia modenese lontana dal centro, distante da Pavarotti e dall'aceto balsamico; il “salotto buono” qui è un parcheggio d'asfalto e un parchetto animato da anziani e bambini. Modi differenti di approccio, diverse metodologie con un unico comune denominatore: impegno, costanza, donarsi, restituire, portare in scena non per un gusto egocentrico ma per una necessità di incontro, di condivisione.

Le Ariette in “Pastela”, con la loro semplicità, naturalezza bonaria, affabilità e schiettezza, hanno accompagnato, facendo i tortellini, gli anziani di una Casa di riposo, con gentilezza e dolcezza, dentro i loro ricordi, i mestieri che facevano, i loro cari che non ci sono più. Tra carrozzelle, risate e nostalgie, chi faceva il ripieno dei tortellini e chi grattava il formaggio, chi raccontava barzellette e chi era immerso in piccole coreografie con le mani: Angiolina che ci racconta che una volta il padre non voleva darle i soldi per comprare il quaderno per la scuola e lei rubò un uovo e con il ricavato dalla vendita andò in cartoleria a comprarsi i fogli per le lezioni. Con verve e spirito questi giovani di novant'anni ci raccontano i loro mestieri ormai andati, perduti: contadini, governanti, verniciatori, chi aveva una trattoria, chi era impiegato in un cotonificio, chi ha fatto il casaro pur non amando  affatto il formaggio. E poi ci portano nei nomi delle loro famiglie defunte, e spuntano altre generazioni, Florindo ed Ermes, Tecla, Ormeo, Elma, Corinna, Nestore, Egidio, Gisberto, che sembrano usciti da romanzi ottocenteschi. E mentre la commozione si mischia ai sorrisi soffici, mentre ci spiegano di vite umili e sacrifici, di schiene spezzate dalla fatica e guerre, di mancanze e privazioni ecco che tra gli spettatori suona un cellulare, la suoneria che parte è la sanremese “Una vita in vacanza” dello Stato Sociale. Sta tutta qui la differenza, gigantesca, infinita, devastante, tra ieri, troppo punitivo, e l'oggi, frivolo, leggero, banale.

affatto il formaggio. E poi ci portano nei nomi delle loro famiglie defunte, e spuntano altre generazioni, Florindo ed Ermes, Tecla, Ormeo, Elma, Corinna, Nestore, Egidio, Gisberto, che sembrano usciti da romanzi ottocenteschi. E mentre la commozione si mischia ai sorrisi soffici, mentre ci spiegano di vite umili e sacrifici, di schiene spezzate dalla fatica e guerre, di mancanze e privazioni ecco che tra gli spettatori suona un cellulare, la suoneria che parte è la sanremese “Una vita in vacanza” dello Stato Sociale. Sta tutta qui la differenza, gigantesca, infinita, devastante, tra ieri, troppo punitivo, e l'oggi, frivolo, leggero, banale.

All'interno del Progetto Cantieri erano state scelte tre compagnie per lavorare sul tema dell'Evasione con venti minuti a disposizione: soltanto Generazione Disagio ha creato e tirato fuori qualche riflessione e qualche spunto interessante. I quattro ragazzi, con il solito loro approccio dissacrante da mestieranti del palcoscenico, con quella strafottenza, sfrontatezza e vitalità, hanno trovato due vie, diverse ma altrettanto forti, per raggiungere il loro scopo, riuscire a decodificare l'evasione, in altre parole riuscire, oggi, a chiarire che cos'è la libertà, oggi che abbiamo tutto o ci sembra che tutto sia arrivabile, raggiungibile, agguantabile, addirittura senza troppi sforzi. Da una parte le interviste, fatte con il cellulare in giro per Modena (una sorta di novelli Pasolini), chiedendo ai passanti quando hanno evaso regole e comportamenti, mentre dall'altra, più vicina al loro modo gagliardo da frontman, fisico, quotidiano, d'impatto, si sono soffermati sul momento di passaggio dall'adolescenza all'età adulta pensando all'oggetto, mistico e metaforico, che può rendere la vita di un ragazzo, di un giovane, veramente libera: l'automobile. E proprio in teatro, nel regno della finzione, quando appare un oggetto reale, di grandi dimensioni, tutto prende un altro fascino. Ci hanno ricordato i Tony Clifton Circus quando, a Volterra, fecero entrare in scena un cavallo vero con briglie, zoccoli e nitriti al seguito. I GD invece, dopo mille manovre, hanno fatto entrare sul palcoscenico un'auto, una Panda, inscenando poi un'asta per salire in macchina con loro: potenti, eversivi, giocosi, fantasiosi, goliardici, spassosi, a loro modo geniali, sempre estrosi, mai scontati.

Parlare di migranti e migrazioni sembra essere divenuto negli ultimi anni un must imprescindibile per chi fa teatro. Ma c'è modo e modo. La compagnia catalana Nafrat sceglie un'ambientazione naturalistica prima per poi inserire il teatro di parola. Nel loro “El viatge de la vergonya” siamo noi, il pubblico, ad essere i clandestini, i migranti che cercano di varcare la frontiera a bordo di un furgoncino con i nostri “scafisti”, le urla, le pistole, i posti di blocco della polizia da corrompere. Ed effettivamente ci chiudono, in piedi, abbastanza stretti, nel caldo del cassone coperto, al buio, dietro ad un camion, in venticinque, facendoci provare minimamente il disagio, la paura, l'ignoto di ciò che ti può attendere. Non vedi la strada, le curve arrivano all'improvviso come sarà nel mondo difficile dove sarai sbarcato, dove sarai soltanto carne da macello non gradita, non voluta, zavorra non apprezzata. La “vergogna” del titolo, che dà senso a tutta l'operazione, è la confessione finale di uno dei Caronte-kapò che, toltosi il passamontagna, in un incontro a pochi centimetri dalla platea accaldata e rinchiusa, si apre, si scioglie, raccontandoci la sua sensazione di guardarsi allo specchio,  ogni volta che incrocia gli sguardi affamati ed impauriti di questi corpi senza dignità, e provare schifo, imbarazzo per se stesso, nessuna pietà.

ogni volta che incrocia gli sguardi affamati ed impauriti di questi corpi senza dignità, e provare schifo, imbarazzo per se stesso, nessuna pietà.

Esplosivi, e vera sorpresa del festival, i campani Etérnit/Teatraltro, immersi nel play semiserio “Tvatt”, acronimo ispirato al lavoro di Berkoff, ma rimandante al “Ti batto”, ti meno, ti picchio, tra minaccia sociale e dimostrazione di forza necessaria per cavarsela in alcuni contesti dove conta molto più il non detto e il rispetto, la nomea. La forza dei tre in scena, che si muovono con il classico atteggiamento intimidatorio e provinciale, anche stereotipato, di ciabatte, panze e occhiali scuri, è supportato dalla riproduzione seriale e reiterazione di frasi sparate in loop in dialetto stretto acre, alternate ad un silenzio spesso che fa calare la platea da una parte in una gag dove ridere potrebbe portarti direttamente ad essere bullizzato sul palcoscenico dove il regista kantoriano, come fosse una prova aperta, Luigi Morra (tra Lello Arena e Antonio Rezza, molto John Belushi), ti intima di rifare la scena con la stessa cazzimma (impossibile), dall'altra mette in circolo, in corto circuito, tutta la letteratura legata a Gomorra e similari, tra leggende, narrazioni, cliché, veleni. Il gioco sta proprio qua nell'estremo divertimento da una parte e, al contempo, nella descrizione di una violenza ordinaria, quotidiana, accettata e accertata come sistema di vita al quale piegarsi, una nuova burocrazia che domina e modella comportamenti e atteggiamenti e che, se la conosci, può salvarti la vita. Le risse alla festa del patrono come l'uccisione di cani neonati rientrano in un piano più alto e più sotterraneo, in quel fondale difficile da spiegare che si perde nei secoli e si tramanda con gli sguardi, con le mani, nel rito del sangue, con un suono gutturale, e affonda in quella sottile linea rossa che preme e permea e tutto avvolge, macchia, sporca, tinge ma anche colora. C'è vita e morte che si combattono nelle loro parole, nei loro quadri, c'è eros e thanatos a colpire e fuggire, a marchiare e leccare, a sottolineare e rincorrere; e si sente, si percepisce tangibile e concreta la voglia di eccitazione e di fuga, il desiderio di assaporare questo tempo sospeso, fuori dalle dinamiche consentite come lontane dalle logiche condivise, un altro sistema dove il “battersi” ha un'intima ragione d'essere, è necessario e fondamentale, rinsalda e scardina, apre amicizie e alleanze, separa i nemici come la gramigna dal frumento. La pace è la parentesi tra questa guerra e la prossima, la pace è già essa stessa morte. In questo universo la pace è per i perdenti.

sta proprio qua nell'estremo divertimento da una parte e, al contempo, nella descrizione di una violenza ordinaria, quotidiana, accettata e accertata come sistema di vita al quale piegarsi, una nuova burocrazia che domina e modella comportamenti e atteggiamenti e che, se la conosci, può salvarti la vita. Le risse alla festa del patrono come l'uccisione di cani neonati rientrano in un piano più alto e più sotterraneo, in quel fondale difficile da spiegare che si perde nei secoli e si tramanda con gli sguardi, con le mani, nel rito del sangue, con un suono gutturale, e affonda in quella sottile linea rossa che preme e permea e tutto avvolge, macchia, sporca, tinge ma anche colora. C'è vita e morte che si combattono nelle loro parole, nei loro quadri, c'è eros e thanatos a colpire e fuggire, a marchiare e leccare, a sottolineare e rincorrere; e si sente, si percepisce tangibile e concreta la voglia di eccitazione e di fuga, il desiderio di assaporare questo tempo sospeso, fuori dalle dinamiche consentite come lontane dalle logiche condivise, un altro sistema dove il “battersi” ha un'intima ragione d'essere, è necessario e fondamentale, rinsalda e scardina, apre amicizie e alleanze, separa i nemici come la gramigna dal frumento. La pace è la parentesi tra questa guerra e la prossima, la pace è già essa stessa morte. In questo universo la pace è per i perdenti.

Tommaso Chimenti 14/05/2018

"Cantina": dove tutto non è ciò che sembra

MODENA – “La vita è una combinazione di pasta e magia” (Federico Fellini).

Sembra di entrare in un lager o una mensa. O un sogno di Wes Anderson. O ancora un mondo distopico da serie tv dove prima tutto è allegro e frivolo e all'improvviso cala il gelo della scure. Gelo come la latta, il ferro del quale è composta la curiosa e originale scenografia confezionata di “Cantina” dei belgi Laika: una sorta di igloo-tendone con tavoli allungati e l'atmosfera da Oktober Fest. Dicevamo latta: di latta sono i vassoi, le pareti, i bicchieri con quel freddo che ti riporta alla padella ospedaliera o al vaso porta fiori da tomba. Il loro gioco infatti, di quest'allegra compagnia scanzonata, è quello che tutto non è ciò che sembra. L'occhio dice una cosa, il cervello la decodifica, il gusto e il palato rimangono sbalorditi: ecco che quello che credevi fossero patatine sono invece barbabietole, le polpette sono focaccia, il pesce è in realtà verdura, il succo all'apparenza all'arancia sa invece di cetriolo. Confondere i sensi. Si mangia in questa scatoletta; noi forse siamo le sardine compresse.

Il meccanismo in inglese si basa sulla facile rima fish (pesce) - dish (piatto) – wish (desiderio) e nel corso della serata-musical si svelano gli ingranaggi di questo impianto ora bucolico e disneyano, adesso pulsante noir. Tre i grandi temi, trattati con leggerezza a pennellate dolcemente, niente di così ardito e politicamente ficcante: il cibo finto che il nostro mondo ci propina in sostituzione con quelli buoni e genuini di una volta, chiamalo  progresso; il lavoro sottopagato e senza garanzie né tutele nelle grandi catene di distribuzione, non solo in campo gastronomico (da McDonalds al recente caso Amazon); l'aspetto ecologista e ambientalista dell'immensa quantità di plastica che ogni giorno l'uomo scarica in mare avvelenando i pesci e conseguentemente anche se stesso, nel corso della catena alimentare globale, mangiandoli.

progresso; il lavoro sottopagato e senza garanzie né tutele nelle grandi catene di distribuzione, non solo in campo gastronomico (da McDonalds al recente caso Amazon); l'aspetto ecologista e ambientalista dell'immensa quantità di plastica che ogni giorno l'uomo scarica in mare avvelenando i pesci e conseguentemente anche se stesso, nel corso della catena alimentare globale, mangiandoli.

Intrattenimento, niente più, sia chiaro, tra coreografie e balletti, figure addobbate con centinaia di posate e altri con decine e decine di guanti, chi ha gli spaghetti in testa, chi i cocomeri, chi le banane. In alto una barra-pannello, come quelle che cambiano e si modificano nelle stazioni dei treni, sembra dia informazioni e ordini a commensali e camerieri svampiti, confusionari e catastrofici (nella parte misteriosa ci ha ricordato il “Ristorante immortale” della Familie Floz) che pare governato da un dio, una macchina o un mostro che tutto mangia, inghiotte, fagocita, distrugge, fa in poltiglie.

L'aria è quella da “Piccola bottega degli orrori” in bilico tra il colore acceso e quel brivido di fondo dell'imprevedibile con entrate e uscite in puro stile saloon, con giacche di luccichini, il bingo che tutto trasforma in un Luna Park o in un matrimonio balcanico (le pietanze, tutte vegetariane, non sono il massimo anche perché contengono quel quid di repulsione alla vista che non aiuta), e le musichette tetre a sottolineare il momento epico di tempesta e sconquasso, ma tutto rimane in una bolla in superficie senza mai calare né calcare la mano, infiocchettando di frizzantezza non riuscendo mai a cavalcare né approfondire, ad andare oltre la coltre, a scalfire la buccia, a rompere la corteccia di questo ricevimento un po' folle e un po' stralunato. C'è magia e alchimia ma ci saremmo aspettati di più. Nel connubio tra cibo e teatro le Ariette do it better.

Tommaso Chimenti 07/05/2018

Foto: Kathleen Michiels

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…