Recensito incontra Fabrizio Arcuri, regista di “Cenerentola” e “Pinocchio”

Direttore artistico del festival Short Theatre, fondatore dell’Accademia degli Artefatti, aiuto regia di Luca Ronconi, il regista Fabrizio Arcuri è al Teatro India di Roma dal 24 al 29 aprile con il dittico “Cenerentola” e “Pinocchio”. Ha raccontato a Recensito la sua visione di teatro, divertente e didattico.

Quali sono i motivi dietro la scelta di mettere in scena “Cenerentola” e “Pinocchio” di Joel Pommerat?

“L’idea è nata dalla lettura dei testi di Joel Pommerat, drammaturgo francese autore di alcune riscritture di favole classiche: “Cendrillon”, “Pinocchio” e “Le Petit Chaperon rouge”. Sia “Cenerentola” sia “Pinocchio” presentano caratteristiche interessanti, sono storie che conosciamo tutti e dalle quali emergono nodi e questioni che ci riguardano ancora. “Cenerentola” è rivolta ad un discorso personale e interpersonale: riguarda i sensi di colpa e le difficoltà delle relazioni soprattutto all’interno della sfera familiare; riguarda la difficoltà di crescere e le problematiche legate alla dimensione adolescenziale. Tutti in qualche modo ci raccontiamo delle storie: anche se sappiamo che non sono vere ci aiutano a vivere. In “Pinocchio”, invece, si approfondiscono da una parte il rapporto individuo-società, dall’altra la nostra capacità di pensare e progettare un futuro. I temi sono assolutamente attuali. Mi è sembrato divertente scegliere testi noti che ci accompagnano dall’infanzia e trovare sfumature e sfaccettature che non sono immediatamente evidenti dal momento che, purtroppo, abbiamo nella memoria soprattutto la versione edulcorata a firma Disney.”

Rispetto alla versione registica francese, per la quale Pommerat usa l’espressione “réalité fantôme”, nella regia di “Cenerentola” c’è un’attualizzazione evidente del contesto per costumi e scenografia, il risultato è meno inquietante, più divertente. In che modo si è distaccato dalla visione registica di Pommerat?

“Ho visto molti lavori di Pommerat in passato. Come drammaturgo ha un’idea originale di teatro alla quale sono fortemente legati i suoi testi, queste favole presentano strutture più aperte che permettono un lavoro registico differente. I due testi sono, però, molto diversi. “Cenerentola” implica inevitabilmente delle riflessioni psicologiche, perché su questo si costruisce il testo, dunque sarebbe impossibile non affrontarlo. “Pinocchio”, invece, è un testo più aperto e politico.”

Cosa c’è dietro la scelta di un uomo, Gabriele Benedetti, per interpretare la fata in "Cenerentola"? Come vengono costruiti gli altri personaggi?

“L’idea nasce da una situazione di lavoro in sala. In fondo quasi nessun personaggio corrisponde alla sua vera identità (ad esempio le sorellastre sono molto più adulte). C’è un gioco interno che permette una distanza dal personaggio. Mi sembrava curioso rappresentare la fata per quello che è, motivo per cui il genere era indifferente. Era interessante, piuttosto, mettere in scena tipologie di racconto e di personaggi. Come nel lavoro di Pommerat d’altronde il quale, essendo un contemporaneo, lavora sugli scarti tra l’attore e la costruzione della figura che porta in scena. Pommerat usa spesso manichini e pupazzi, perché è interessato dal carattere, non dal percorso del personaggio che rappresenta un’idea obsoleta di teatro.”

"Cenerentola" e le fiabe in generale hanno un valore paradigmatico. Crede che la musica scelta per l’accompagnamento (fiabesca ma anche pop, rock e punk) possa esercitare o esaltare la potenza del “mito”?

“Lo spettacolo è costruito come una sorta di carillon che lentamente si scompone e decompone. Segue l’idea di andare a ricercare sonorità che aiutino a costruire queste piccole scene giustapposte con piccoli intervalli che accentuano il piccolo carillon di un ménage familiare. Non ci sono particolari indicazioni nel testo di Pommerat relativamente alla musica, quindi si era liberi di intervenire. La festa da ballo, ad esempio, è ambientata in epoca contemporanea, quindi è stata scelta una generica musica da discoteca. “Mad World” [di Gary Jules, ndr], brano di chiusura, è scelto per il significato del testo, ma non si può pretendere che tutti lo conoscano, anche se in effetti le parole del testo sembrano proprio scritte per la chiosa del lavoro affrontato.”

C’è un valore didattico-educativo dietro alla scelta di raccontare fiabe? Cerca un pubblico più giovane della media o si appella al “fanciullino” dentro tutti noi?

C’è un valore didattico-educativo dietro alla scelta di raccontare fiabe? Cerca un pubblico più giovane della media o si appella al “fanciullino” dentro tutti noi?

“La costruzione dello spettacolo non prevede il pensiero al pubblico. Il risultato, invece, può essere valutato come fruibile per tutti oppure no. Una volta realizzato lo spettacolo posso avere una sensazione rispetto al tipo di lavoro che è venuto fuori e quindi pensare se un pubblico di adolescenti o di bambini è possibile. Pensare al pubblico non è una strada percorribile al momento della creazione perché non è possibile fare spettacoli ad hoc per un determinato pubblico: significherebbe avere dei preconcetti, avere l’ambizione di conoscere i gusti del pubblico.”

Ha un ricordo di infanzia legato alle fiabe?

“Non ne ricordo uno in particolare, ma mi hanno sempre colpito la cattiveria e la ferocia, l’assoluta mancanza di filtri nelle fiabe originali. Penso all’incesto di Perrault in “Pelle d’asino”, ad esempio. Per mettere in scena “Cenerentola” ho riletto l’originale e sono rimasto sorpreso dal finale truce e truculento: durante il matrimonio di Cenerentola con il principe, le sorellastre sono accecate da due corvi. Sono scene che, per il tipo di cultura che abbiamo sviluppato in questi anni, sarebbero addirittura proibitive per un pubblico di ragazzini. Mi ha sempre fatto effetto la distanza tra l’idea del valore didattico-educativo attribuito alle fiabe nel passato e quella che abbiamo noi oggi di salvaguardia, come se i bambini non dovessero conoscere quello che succede nel mondo e dovessero esserne preservati.”

Qual è la sua opinione riguardo l’assenza di un insegnamento, che sia esso teorico o pratico, del teatro nel percorso scolastico italiano? “Credo che i programmi scolastici siano da molti anni fortemente carenti anche su punti assai più importanti. Non è un caso che il teatro non ci sia. Tutto ciò fa parte di un’idea di trascuratezza di cultura che sta prendendo piede in Italia e che ci rende i cittadini che siamo. Il teatro è una delle poche arti che ha un suo aspetto pedagogico che non necessariamente porta ad una professione, ma permette di apprendere un modo di relazionarsi con l’altro e di conoscere l’altro. Naturalmente sia la pratica sia la teoria del teatro aiuterebbero le persone a crescere in maniera più civile e più aperta, con l’abitudine a leggere i segni che ci vengono proposti. Caratteristica principale del teatro non è l’intrattenimento, perché in questo senso il teatro ha perso la sfida dall’inizio: consideriamo anche solo la scomodità di raggiungere il teatro quando l’intrattenimento con la televisione è a portata di mano. Il teatro da sempre ha avuto una relazione stretta con la società, almeno fino all’Ottocento. Cercare di recuperare un’idea di relazione con la società è compito fondamentale del teatro, ma dovrebbe esserlo in primis delle istituzioni.”

“Credo che i programmi scolastici siano da molti anni fortemente carenti anche su punti assai più importanti. Non è un caso che il teatro non ci sia. Tutto ciò fa parte di un’idea di trascuratezza di cultura che sta prendendo piede in Italia e che ci rende i cittadini che siamo. Il teatro è una delle poche arti che ha un suo aspetto pedagogico che non necessariamente porta ad una professione, ma permette di apprendere un modo di relazionarsi con l’altro e di conoscere l’altro. Naturalmente sia la pratica sia la teoria del teatro aiuterebbero le persone a crescere in maniera più civile e più aperta, con l’abitudine a leggere i segni che ci vengono proposti. Caratteristica principale del teatro non è l’intrattenimento, perché in questo senso il teatro ha perso la sfida dall’inizio: consideriamo anche solo la scomodità di raggiungere il teatro quando l’intrattenimento con la televisione è a portata di mano. Il teatro da sempre ha avuto una relazione stretta con la società, almeno fino all’Ottocento. Cercare di recuperare un’idea di relazione con la società è compito fondamentale del teatro, ma dovrebbe esserlo in primis delle istituzioni.”

Dal 2005 al 2008 è assistente alla regia di Luca Ronconi. Quale ricordo ha del Maestro?

“Sono stato assistente alla regia di Ronconi in età adulta, quando avevo già avviato la mia carriera. L’ho fatto per una questione di stima e di desiderio di conoscere in modo più approfondito il metodo di uno degli ultimi maestri che abbiamo avuto in Italia. Ho fatto con lui circa quattro spettacoli. L’aspetto in assoluto più sorprendente era la sua capacità di leggere i testi: vedere come riusciva ad aprirli, vedere quante cose riusciva a tirare fuori dai nodi drammaturgici è stata un’esperienza importante. In quegli anni è come se avessi studiato dei libri che nessuno ha mai scritto e che nessuno scriverà mai rispetto a un modo di fare teatro che risente del tempo di Ronconi. I motivi stessi per cui sceglieva i testi e il modo in cui decideva di leggerli erano di grande stimolo: ho avuto una grande fortuna.”

Come cambia il rapporto del regista con la propria opera dopo il debutto? E qual è il suo personale rapporto con la critica?

“Se amo una messa in scena, continuo ad amarla anche se non è apprezzata. Se me ne disamoro è perché credo di non essere riuscito a mettere a punto quello che volevo, anche se le recensioni la esaltano non me ne innamoro di nuovo. Si può riflettere su spunti più o meno validi che derivano dalla critica, ma dipende se è stata compresa oppure no l’operazione e non sempre quello che leggo è centrato rispetto all’obiettivo che mi ero prefissato. Il rapporto personale con la propria opera non ha niente a che fare con il rapporto che l’opera ha quando viene data in pasto al pubblico e alla critica.”

Alessandra Pratesi 28/04/2018

Recensito incontra i ROS: il Rumore è appena cominciato

La primavera romana è più torrida che mai ma i ROS – Camilla Giannelli, Kevin Rossetti e Lorenzo Peruzzi – misurano già a grandi passi i locali ancora chiusi del Quirinetta, dove si consumerà la tappa conclusiva della prima tranche del #Rumoreintour. La penombra indaffarata dell’ingresso è interrotta solo dal rumore dei tecnici, impegnati a scaricare e montare tutta la strumentazione. I ROS hanno molto da dire, tanto che le domande sembrano non bastare, e il tour che sta per concludersi è solo un pezzo della lunga chiacchierata che abbiamo fatto con loro.

Siete alla tappa conclusiva del vostro #Rumoreintour: come è andata questa avventura nei club? Com’è trovarsi davanti a un pubblico radunato a cantare le vostre canzoni?

Camilla Giannelli: La prima cosa che mi viene da dire è: una bomba! Per la prima volta suoniamo in tutta Italia, nei club a cui abbiamo sempre aspirato, e finalmente siamo tornati a farlo davanti alle persone e non davanti a uno schermo televisivo. L’avventura di X Factor (i ROS sono stati eliminati in semifinale nell'edizione 2017 del talent di Skyuno, ndr) è stata funzionale per quello che vogliamo fare, ma è stato un piacere potersi ritrovare di nuovo a cantare per un pubblico che è lì per noi.

Il 10 aprile avete aperto il concerto degli Afterhours al Forum di Assago. Com’è stato ritrovarsi in un contesto molto più grande e caotico dei club?

Kevin Rossetti: Sicuramente abbiamo notato la differenza, poi il Forum era anche sold out quindi ci siamo trovati davanti a un mare di gente. Abbiamo suonato e abbiamo spaccato in ogni caso.

C.G.: Diciamo che nei club abbiamo di più il controllo della situazione. Lì invece è stato un po’ come vivere un sogno in terza persona: siamo saliti sul palco, ci siamo goduti la folla ma è stata un’esperienza quasi straniante per noi.

Nel vostro tour state presentando in anteprima anche alcuni inediti che finiranno nel nuovo disco. X Factor vi aveva abituati a lavorare sulle cover, com’è stato tornare a poter esprimere la vostra voce?

C. G.: Innanzitutto non ci siamo mai abituati a fare cover. Noi avevamo già molti pezzi nostri, ma abbiamo scritto anche “Rumore” durante X Factor, perché dopo un po’ le cover erano diventate un peso. Le abbiamo solo sfruttate per capire al meglio il nostro sound. Al Quirinetta porteremo il passato con i nostri vecchi inediti, il presente, quello che è stato il percorso a X Factor, e il futuro, quello che sarà il nostro disco. Sono i pezzi originali, in fondo, che fanno l’essenza di un gruppo.

Come avete vissuto il passaggio a X Factor? E cosa vi ha lasciato l’incontro con Manuel Agnelli?

C. G.: Abbiamo scelto di partecipare a X Factor con l’intenzione di provare tutte le strade. Eravamo pronti a mollare, nel caso non si fosse rivelato il format giusto per noi, ma anche ad andare avanti, se invece avessimo trovato quello che cercavamo. Sapevamo che c’era Manuel Agnelli e speravamo di lavorare con lui. Il caso ci ha accontentati e, fuori da ogni aspettativa, si è rivelata un’esperienza molto formativa. Abbiamo avuto l’opportunità di lavorare con professionisti veri come Manuel e Rodrigo (d’Erasmo, ndr) e abbiamo preso da loro tutto ciò che di formativo e musicale ci potesse essere, al di là della televisione. Ci sentiamo già cresciuti sotto molti punti di vista.

Dal vostro percorso a X Factor si evince che avete lavorato molto anche sulla tecnica. Nel mondo della musica quanto pesa il talento e quanto pesa educare le proprie abilità per andare avanti?

Lorenzo Peruzzi: Allenarsi pesa, perché la tecnica fa da base. Se non ci fossero le conoscenze tecniche, tutto quello che poi sentono gli ascoltatori, anche quelli non addetti ai lavori, sarebbe di qualità pessima. Non si tratta di perdersi in tecnicismi e virtuosismi, quanto di avere la capacità di offrire all’audience il miglior prodotto possibile.

C. G.: Purtroppo in Italia non è sentita tanto l’esigenza di saper padroneggiare la tecnica, infatti c’è chi sfonda pur non avendo alcun tipo di base. Però per noi saper suonare e andare sul palco con la consapevolezza di saper fare musica è molto importante. Cerchiamo di rivolgerci a quella parte del pubblico che ama sentire gli strumenti e non si ferma al tormentone.

Quali sono le vostre figure di riferimento, quelle da cui siete partiti per arrivare qui?

K. R.: Per me i Muse e i Foo Fighters.

L. P.: Per me Jack White, i Placebo, i Royal Blood.

C. G.: Io direi i Rage Against the Machine, gli Arctic Monkeys e tutta quella che è la scena internazionale del rock moderno. Ci appigliamo un po’ a quella ma poi cerchiamo di riportare tutto sul suolo italiano, rifacendoci anche a gruppi come gli Afterhours, i Verdena, i Prozac+.

Voi avete molto insistito a cantare in italiano, pur facendo un rock che ha anche venature internazionali. Come mai questa scelta?

C.G.: Nonostante i ROS siano nati da me e Kevin, è stato Lorenzo a portare questo suono più italiano nel gruppo. All’inizio eravamo un po’ spaventati, ma si è rivelata la scelta più giusta, ed è diventata il nostro marchio di fabbrica. Facciamo un genere dal sapore più internazionale, ma lo riportiamo alla realtà italiana. È stato stimolante poter creare sonorità con la voce in italiano, è stato anche difficile ma è molto bello potersi esprimere e sapere che quello che stiamo dicendo lo stanno capendo tutti gli ascoltatori.

Siete pronti per il concerto? Come pensate che andrà?

L. P. Stasera sarà la perfetta conclusione di questa prima tranche di tour.

C.G.: Questa sera vogliamo dare tutto. Abbiamo preso qualcosa dal pubblico in ogni club e porteremo sul palco davvero tutto quello che è #Rumoreintour e che siamo noi come gruppo.

Le attese non vengono smentite. Quando, alle dieci e mezza, lo spettacolo comincia, nessuno dei ROS è intenzionato a scendere dal palco senza aver lasciato un segno sul pubblico. Ragazzini si mescolano a fan adulti e persino i genitori accompagnatori si lasciano trascinare dalla richiesta di Camilla Giannelli di “fare rumore”.

È un mix ben calibrato di cover, vecchi brani e nuovi inediti a riecheggiare fra le pareti del Quirinetta per un’ora e mezza. Tutti e tre i membri del gruppo sono molto più rilassati rispetto alla cornice più televisiva e confezionata di X Factor: Peruzzi e Rossetti producono assoli potenti e la Giannelli dialoga continuamente con i fan, senza mai lasciar scendere la tensione fino all’ultimo bis.

E se l’entusiasmo si spreca sui brani già conosciuti, il pubblico dimostra di apprezzare anche le prime anticipazioni del disco che verrà, da "Selvatica" a "Valzer sul mondo". È un suono potente e arrabbiato quello a cui la band sta lavorando, poco pop e molto duro. I Ros non sono intenzionati a tradire le loro radici.

Hanno ancora molto spazio per crescere, ma quello che hanno messo in scena al Quirinetta si è rivelato uno spettacolo di tutto rispetto – con tanto di incursione adrenalinica della Giannelli fra il pubblico, durante l’esecuzione di "Song 2". Il #Rumoreintour finisce a Roma, con la promessa che dopo ci sarà ancora più rumore da fare. Di quello che fa ballare fino a notte fonda, ovviamente.

Ilaria Vigorito 27/04/2018

In bilico tra la vita e il teatro: una riflessione sul dittico “Cavalleria Rusticana/Pagliacci” di Pippo Delbono al Teatro dell’Opera di Roma

Il dittico “Cavalleria Rusticana/Pagliacci”, presentato al Teatro dell’Opera di Roma dal 5 al 15 aprile, dimostra che il teatro lirico ha un cuore vivo e pulsante, capace ancora di appassionare e accalorare il pubblico. Le due colonne della tradizione operistica erano assenti dalla scena romana da quasi mezzo secolo. Ritorno attesissimo, soprattutto per “Cavalleria rusticana” che proprio al Costanzi aveva visto la luce il 17 maggio 1890. Non sorprende, quindi, che già prima della prima il botteghino avesse registrato sold out. La bacchetta vanta il nitore di Carlo Rizzi, al suo debutto romano ma già impegnato con “Cavalleria” all’Opéra Bastille nell’inverno 2016. La regia, invece, porta l’inconfondibile firma di Pippo Delbono.  Ed è qui l’oggetto del contendere, perché sulle performance nulla da eccepire: i “Bravo” riempivano il teatro. Meritatamente. Soprattutto per Anita Rachvelishvili, soprano al suo debutto come Santuzza, e Gevorg Hakobyan, baritono nella doppia veste di Alfio e Tonio: voce piena e avvolgente lui, voce vellutata, materna e accogliente lei, anche quando intona disperata e furente la delusione per il tradimento dell’amato (come nell’insistito “Lola e Turiddu s’amano, io piango, io piango”). Meno convincenti proprio i tenori: Alfred Kim (Turiddu), troppo urlato, e Fabio Sartori (Canio/Pagliaccio), troppo meccanica l’esecuzione di “Vesti la giubba”, più partecipata la scena del doppio assassinio.

Ed è qui l’oggetto del contendere, perché sulle performance nulla da eccepire: i “Bravo” riempivano il teatro. Meritatamente. Soprattutto per Anita Rachvelishvili, soprano al suo debutto come Santuzza, e Gevorg Hakobyan, baritono nella doppia veste di Alfio e Tonio: voce piena e avvolgente lui, voce vellutata, materna e accogliente lei, anche quando intona disperata e furente la delusione per il tradimento dell’amato (come nell’insistito “Lola e Turiddu s’amano, io piango, io piango”). Meno convincenti proprio i tenori: Alfred Kim (Turiddu), troppo urlato, e Fabio Sartori (Canio/Pagliaccio), troppo meccanica l’esecuzione di “Vesti la giubba”, più partecipata la scena del doppio assassinio.

Si tratta di due esempi sommi del cosiddetto verismo musicale, corrente di difficile definizione che dall’omonima letteratura mutua l’attenzione alla vita vera, ma lo fa con i mezzi a sua disposizione, quella musica ora liturgica ora popolaresca ora sconvolgente e universale. Minore attenzione è dedicata alla denuncia sociale e allo sviluppo psicologico dei personaggi, massimo spazio, invece, alla ricreazione delle atmosfere, sanguigne e popolaresche come il liquido amniotico nel quale si muovono Santuzza, Turiddu, Lola e Alfio in “Cavalleria”, Nedda, Canio e Tonio in “Pagliacci”. La cifra verista e popolaresca è nel dialetto siculo con il quale si apre “Cavalleria” (“si ce muoro e vaju’n paradisu / si nun ce truovo a ttia, mancu ce trasu”, chiosa Turiddu fuori campo), nelle campane che suonano la lòria (ovvero il “Gloria”, lo scampanio tipico della liturgia della notte di Pasqua in Sicilia) e, ancora, nello stornello “Fior di giaggiolo” di Lola. Si gioca poi sui diversi piani, aulico popolare metateatrale, con l’inserimento del minuetto settecentesco, della serenata e della gavotta in “Pagliacci”. È un Meridione sanguigno, arcaico, esotico quello di Pietro Mascagni e Ruggero Leoncavallo. Protagonista indiscussa è la passione. Tanto in Mascagni quanto in Leoncavallo, l’azione ha il suo cardine nel tradimento e nella gelosia coronati dal delitto d’onore. Se in “Cavalleria” il punto di vista scelto è quello della gelosa Santuzza i cui sospetti innescano il dramma, in “Pagliacci” ad essere motore dell’azione è piuttosto la commistione del risentimento di Canio, il marito tradito, e di Tonio, l’amante rifiutato. Se nell’una i sentimenti sono di pubblico dominio, nell’altra, invece, il coro non è onnisciente e al precipitare degli eventi canta attonito “Fanno davvero? Sembrami seria la cosa, e scura!”. Il finale cruento suggella entrambe le opere: in duello muore Turiddu per mano di Alfio, nel teatrino della fiera cadono Nedda e Silvio feriti dal pugnale di Canio. Eppure, dalle due ouverture è possibile trarre suggestioni diverse: delicata e toccante è la melodia che attraversa sinuosa gli archi, il flauto e l’arpa in “Cavalleria”; festosa ed eroica in “Pagliacci”, con un ottavino che fischietta birichino al di sopra di una trionfante fanfara di ottoni e percussioni. Entrambe condividono la grandiosità maestosa e magniloquente cui è abituato certo pubblico di un cinema epico e spettacolare, in particolare al momento dell’intermezzo sinfonico che sospende e rinvigorisce la tensione drammatica arrivata all’apice.

Già alla fine dell’Ottocento le due opere erano spesso eseguite in forma di dittico. Lecito, quasi obbligato, rappresentare in un’unica serata il duo Mascagni-Leoncavallo. Lecito, del tutto naturale, legarle con un’unica regia e, meglio ancora, con un’unica scenografia (Sergio Tramonti) che ne sottolinei anche visivamente la parentela. Pippo Delbono è chiamato dal Teatro di Carlo Fuortes a produrre un nuovo allestimento di “Pagliacci” da affiancare alla soluzione ideata nel 2012 per la “Cavalleria” del San Carlo di Napoli. Riprende quella immensa camera color cinabro e la fa diventare la chiesa di “Cavalleria” a Pasqua e la piazza di “Pagliacci” il giorno dell’Assunzione. Pur non prestandosi, per verosimiglianza, a simboleggiare contemporaneamente un interno e un esterno, il lavoro sulle luci (Enrico Bagnoli) completa la tavolozza e conferisce assolutezza a un luogo che è nessun luogo e tutti i luoghi, spazio fisico e mentale dell’eterna storia di passione delusa e consumata fino alla morte. I colori carnevaleschi della troupe di pagliacci e maschere itineranti si staccano dall’intonazione autunnale predominante, richiamando gli Arlecchini e i saltimbanchi della pittura di Picasso e di Chagall, mentre nella Sicilia di “Cavalleria” risaltano i colori ancestrali della scialletta scarlatta di Santuzza e la vistina dalla fantasia floreale e dai toni pastello della sensuale Lola. I costumi (Giusi Giustino) anni Cinquanta sono un omaggio all’infanzia del regista (classe 1959) che alla madre e alla Pasqua dedica lo spettacolo, leggendo un personalissimo appello al pubblico prima che il direttore faccia il suo ingresso nella buca dell’orchestra. Ecco la prima intromissione del regista sgradita al pubblico.

Pippo Delbono ha confessato in varie occasioni di essere un direttore d’orchestra mancato: l’orecchio assoluto non bastava, quei legamenti delicati ereditati dal padre violinista dilettante non gli hanno permesso di diventare musicista professionista, ma non gli hanno impedito di sviluppare una sensibilità musicale. Gli spettatori di “Cavalleria” e di “Pagliacci” lo hanno visto così in scena, impegnato ad aprire porte, spostare sedie e dirigere il traffico umano di coro e comparse (inequivocabile il marchio di fabbrica del “Kontakthof” di Pina Bausch, con la quale aveva lavorato durante la sua formazione). In scena accompagna Bobo, l’anziano sordomuto incontrato al manicomio di Aversa e diventato la presenza fétiche dei suoi spettacoli. E danza. Si esibisce in un valzer solitario mentre imita la gestualità di un direttore d’orchestra, seguendo la musica e guidando idealmente i solisti e i maestri del coro in scena. Questo Mascagni e Leoncavallo non lo avevano previsto. Quando il regista si sostituisce a Canio in chiusura di “Pagliacci” (e del dittico) ed è lui ad annunciare “La commedia è finita!”, l’insofferenza del pubblico in sala è alle stelle. E il cortocircuito tra realtà e finzione altrettanto. Chissà, magari oltre a realizzare un sogno nel cassetto, Pippo Delbono ha voluto esplicitare quel conflitto ontologico irrisolto che attraversa da sempre il teatro, da Calderón a Pirandello. L’ammonimento che con tragica ironia Leoncavallo fa pronunciare da Canio alla ribelle moglie Nedda, è sempre valido: “Il teatro e la vita non son la stessa cosa”.

Spettacolo visto il 15 aprile 2018

Ph. Yasuko Kageyama

Alessandra Pratesi

26/04/2018

Fausto Russo Alesi è Ivan: al Teatro India di Roma Letizia Russo rilegge I Fratelli Karamazov

A teatro, quando si tratta di riscritture, orma già da un po’ il nome di riferimento è quello di Letizia Russo. Confrontatasi più volte con i classici (“Filottete”, “Uno Zio Vanja”), è sempre riuscita a darne una visione allo stesso tempo alterativa e fedele. La sua penna rispetta la drammaturgia d’origine, la arricchisce senza mai snaturarla, anzi spesso ne esalta gli aspetti sempreverdi, con spettacoli di conseguenza moderni e angolari.

Stavolta, nella lente di ingrandimento dell’autrice, “I fratelli Karamazov”: “Ivan”, andato in scena al Teatro India di Roma fino al 22 aprile, è liberamente tratto dal libro di culto di Dostoevskij.  Ne risulta uno straziato e straziante monologo dalla voce del fratello che dà il nome al titolo. Intrappolato scenograficamente in un vortice di pagine e narrativamente in un limbo di silenzio e oscurità, il protagonista ripercorre ricordi chiave della sua vita scatenati dalla domanda più antica del mondo, “Chi sono io?”, applicata però al suo intero nucleo familiare. Chi sono i Karamazov? Cos’è questa famiglia dal destino terribile e cos’ha fatto per meritarselo?

Ne risulta uno straziato e straziante monologo dalla voce del fratello che dà il nome al titolo. Intrappolato scenograficamente in un vortice di pagine e narrativamente in un limbo di silenzio e oscurità, il protagonista ripercorre ricordi chiave della sua vita scatenati dalla domanda più antica del mondo, “Chi sono io?”, applicata però al suo intero nucleo familiare. Chi sono i Karamazov? Cos’è questa famiglia dal destino terribile e cos’ha fatto per meritarselo?

La risposta, inevitabilmente parziale ma molto ficcante, viene dallo spettacolo stesso, che riapre la ferita mai rimarginata di una memoria martoriata da traumi, violenze, vuoti filosofici e dubbi esistenziali. L'interprete solista Fausto Russo Alesi non si limita però a far parlare il cerebrale Ivan, tra sé o con il piccolo Alyosha, ma si trasforma pure nei suoi peggiori incubi, un padre rozzo e un demonio dispettoso. Il suo barcamenarsi emotivo senza risparmiarsi fa esplodere la regia di Serena Sinigaglia, dove ogni piccolo gesto pesa come un macigno. Tutto è soppesato attentamente, nel pozzo claustrofobico di un’esistenza proiettata verso l’eterno, prima con odio e poi con paura, ricaduta infine nella follia.

Tutto il malessere di Ivan Karamazov rivive quindi, senza essere invecchiato di un giorno, in una pièce che nella sua voluta staticità ottiene di scuoterci nel profondo. La domanda sulla propria identità ritorna, ogni volta un pizzico più dolorosa, ricordo dopo ricordo. Fede, rabbia, passioni alte, passioni basse, forze, debolezze, sogni e incubi, racconti e leggende si avvicendano in una ferrea ring composition. E, forse, proprio in questo giace la tanto agognata risposta: cosa sono i fratelli Karamazov? La storia che unisce i più terribili frammenti dell’umano, una manciata di vite impossibili da vivere, ma incredibili da rivivere.

Andrea Giovalè

23/04/2018

In principio era il colore: il Turner della Tate al Chiostro del Bramante di Roma

Dopo 50 anni dall’ultima esposizione nella capitale, tornano a Roma le opere di Joseph Mallord William Turner. È merito della virtuosa cooperazione internazionale tra la sede espositiva romana, il Chiostro del Bramante, e il museo londinese, la Tate Gallery, se dal 22 marzo al 26 agosto più di 90 opere d’arte, tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione di olii, saranno a disposizione dello sguardo della città eterna: “Turner. Opere della Tate”, a cura di David Blayney Brown.

Oltre 150 anni fa, il 23 aprile 1851, si spegneva J.M.W. Turner alla rispettabile età di 76 anni dopo un’altrettanto rispettabile carriera che aveva attraversato i proverbiali secoli l’un contro l’altro armati e l’Europa del pre e del post Napoleone. Di immenso successo allora come oggi, l’arte del pittore inglese è portatrice di una novità di stile e contenuti che non smette di parlare. Non è un caso se una sezione della mostra, intitolata “Turner, il primo dei contemporanei”, è dedicata agli artisti di Otto e Novecento maggiormente debitori della lezione turneriana. Già individuati dallo storico dell’arte Robert Rosenblum nel suo felice saggio “Modern Painting and the Northern Romantic Tradition”, vengono rievocati maestri del calibro di Monet, Rothko, Twombly.

La lunga carriera di Turner lo vede profondamente radicato nell’ambiente della Royal Academy School, prima come allievo appena adolescente poi come docente. Il suo lascito alla Tate, un vero e proprio museo nel museo, include i lavori che erano rimasti nell’atelier alla sua morte: pezzi invenduti e incompiuti e innumerevoli studi che formano una collezione personale, intima, espressiva, sperimentale e che aprono le porte del suo retrobottega. Il vento fresco della sua arte, pur nel progressivo abbandono di ogni preoccupazione naturalistica a favore della meditazione astratta sulla luce e sul colore, fu ben accolto. “Mago”, lo chiamava un critico dell’epoca. E in effetti, novello Prospero, esercita un controllo sovrannaturale sui quattro elementi che sotto forma di colore atmosferico compongono i suoi lavori, dai più tradizionali paesaggi non troppo distanti dagli esiti del conterraneo John Constable come la veduta dell’Arco di Costantino del 1823 fino ai più avanguardistici “Colour Beginnings” (studi e schizzi raccolti a partire dalla fine del 1810). il pennello di Turner, tecnica e immagine si allineano. La maestria e il genio dell’artista piegano l’olio e l’acquerello, il cui impiego risulta invertito negli effetti ricercati: libero e leggero il primo, denso e trasparente il secondo. Una vera e propria ossessione per il carattere mutevole e vertiginoso della luce della quale le opere della Tate al Chiostro sono testimoni privilegiate. E così i visitatori.

Alessandra Pratesi

23/04/2018

Il Pop Surrealism di Marion Peck formato foto ricordo alla Dorothy Circus Gallery di Roma: vernissage a tu per tu con l’artista

“Io credo nel futuro risolversi di questi due stati, in apparenza così contradditori, sogno e realtà, in una specie di realtà assoluta, di surrealtà” (André Breton, 1924).

Da quel 1924 che vedeva André Breton impegnato nella scrittura del “Manifesto del surrealismo”, è passato quasi un secolo. Esperienze delle più disparate si sono succedute sulla scena artistica, contaminandosi, sovrapponendosi, rincorrendosi al di là e al di qua dell’oceano. Fino ad approdare nel bagaglio culturale e visivo di Marion Peck, americana, classe 1963. Ascrivibile alla corrente del Pop Surrealism, nei suoi lavori, di un’accurata delicatezza e di una ricchezza suggestiva, riecheggia il ricordo della grande arte del passato. Dal 21 aprile al 28 maggio è possibile degustarne l’essenza e la fragranza presso la Dorothy Circus Gallery Rome attraverso una selezione di 11 ritratti 30x40 cm, tre disegni, due stampe e la tela “The Actors”. Il nucleo di ritratti dà il nome alla mostra, “StraVolti”, in cui la dispercezione al momento della creazione e della fruizione dell’opera assurge a carattere costitutivo e distintivo.

La tecnica è classica: un olio su tela curato fin nei dettagli, capace con la giusta pennellata di bianco su grigio di restituire la luce tridimensionale di un orecchino di perla. Una palette dottissima che spazia dai più recenti Picasso, Magritte e Dalì, ai più classici Piero della Francesca, Leonardo e Holbein, attraversando i fiamminghi, Ingres, i fumetti e il cinema d’animazione. Gli autorevoli modelli sono incorporati e restituiti in una cifra stilistica personalissima e inconfondibile, dolce e familiare, eppure perturbante nello sconvolgimento dei piani e delle proporzioni e per quell’intonazione irrimediabilmente acidula degli sfondi color caramella mou di Harry Potter.

Chiediamo all’artista se i ritratti sono ispirati a persone reali, ma ci spiega che sua intenzione è piuttosto di ritrarre degli archetipi umani. E così nel suo catalogo di personaggi dagli occhi grandi e dai nasi improbabili si affacciano un “Business Man”, un “1970s Man”, e ancora “Man with a Cigarette”, “Man with a Ruff”; le quote rosa sono ben rappresentate: “Girl with Cat Eye Glasses”, “Lady with a Gold Necklace”, “Lady in Green”, “Girl with a Daisy”, “Girl holding a Doll”, “Woman Wearing a Lily”, “Noble Woman”. Il tratto pittorico non varia, l’accuratezza nei particolari e il gioco deformante nell’insieme si ripetono; a cambiare di tela in tela, invece, è la caratterizzazione storica e di costume. Ricorda gli anni Venti il dittico “Man with a Cigarette” e “Lady with a Gold Necklace” (non a caso esposti l’uno a fianco dell’altra a ricordare i più celebri ritratti dei duchi di Urbino, Federico di Montefeltro e Battista Sforza, agli Uffizi), mentre la coppia “Man with a Ruff” e “Noble Woman” proviene direttamente da un Seicento nordeuropeo, come la gorgiera di lui e l’abito di lei suggeriscono.

L’idea per realizzare questa tipologia di ritratti nasconde una simpatica storia di romanticismo domestico. Marion ci racconta che tutto nasce dall’ossessione del marito per Abraham Lincoln. Ispirata da Picasso, realizza un ritratto del presidente sullo stile cubista e ne fa dono al consorte. Quanto alla parentela figurativa impressionante con le creazioni di Tim Burton, ebbene questa resta solo negli occhi dello spettatore. Che i volti melanconici, sproporzionati, tetri di Marion Peck ricordino i personaggi di “Nightmare Before Christmas” o di “Corpse Bride” resta un dato di fatto fortemente contrastato dall’artista, la quale confessa, sorriso sulle labbra, di disprezzare il regista connazionale. “Artistically”, sottolinea. Ha smesso, lei, di apprezzarne le produzioni quando, lui, ha iniziato a lavorare sui classici della letteratura (“Charlie and the Chocolate Factory”, “Alice in Wonderland”) distorcendoli a suo piacimento, arrivando ad inserire persino figure di psicanalisti fuori contesto.

L’arte è un processo doloroso, riconosce Marion, ma con l’energia e la joie de vivre che più o meno consapevolmente emana ammette di essersi divertita nel mettere a punto questo schema stilistico e tematico formato foto ricordo. E allora Cheese!: sorride e si affida allo scatto maldestro di uno smartphone.

Alessandra Pratesi

21/04/2018

Elogio del regno animale: reading musicale “di Bestie e di Animali” di Marcoaldi e Scianna al Teatro di Villa Torlonia

“Nell’interstizio tra bestia e animale si muove l’umano, o quel che ne resta”: così recita l’esergo “di Bestie e di Animali”. È un libro fotografico particolarissimo, edito da Contrasto e scritto a quattro zampe da Ferdinando Scianna (suoi gli eleganti scatti in bianco e nero) e dal poeta Franco Marcoaldi (sua la selezione di testi). Il 19 aprile il gioiello architettonico del Teatro di Villa Torlonia di Roma ne ha ospitato la presentazione in forma di reading musicale, un “racconto concerto” nella definizione dello stesso Scianna, di cui scorrevano videoproiettate le immagini mentre Marcoaldi leggeva brani dal libro accompagnato dalla fisarmonica di Ivano Battiston.

“I libri arrivano, come le fotografie”, spiega Scianna introducendo la pubblicazione e la serata. Classe 1943, sangue siciliano nelle vene, in cinquant’anni di carriera si è trovato a fotografare centinaia di animali nei contesti più disparati: nel loro habitat e nella loro interazione con gli umani, in un momento di riposo o nel momento della caccia, disegnati in formato gigante su un muro, oppure ridotti a carcassa in un mercato. La presenza degli animali è una costante, nella vita come nell’arte di Scianna. Per raccontarla la frequentazione della facoltà di Lettere, l’esperienza di giornalista e la sensibilità dell’artista non sono stati sufficienti: c’era bisogno di un complice con il quale poter condividere il progetto e certe “personali consonanze umane”. Ed ecco l’incontro letterario con Marcoaldi che dà voce al silente mondo delle immagini e degli animali, tramite inediti autografi o prestiti da autori come Canetti e Lacan. La voce del poeta assume i toni retorici dell’epica eroica e quelli spiritosi del gioco di parole e della filastrocca per l’infanzia, è ora esortazione ora evocazione, dialogo con il migliore amico dell’uomo ed elogio dell’asinello. Parole e immagini concorrono a riprodurre il punto di vista degli animali, ai quali si riconoscono dignità, purezza, lealtà: un modello etico per la felice convivenza, un idilliaco stato di natura come auspicato dai romantici a inizio Ottocento. Le sonorità e la maestria della fisarmonica di Battiston conferiscono un ulteriore velo di solennità, sacralità, gaiezza, accompagnando la temperatura emotiva del racconto e le sue variazioni di stile. Richiama le fughe di Bach, il valzer de “Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain”, i minuetti del Mozart dapontiano. Infine, il coinvolgente e seducente “Libertango” di Astor Piazzolla saluta il pubblico dopo questo viaggio, coinvolgente e seducente, nel delicato mondo animale.

Alessandra Pratesi

20/04/2018

“The Effect” al Teatro Sala Umberto di Roma: cosa ci rende quello che siamo?

Il regista Silvio Peroni porta al Teatro Sala Umberto di Roma un testo di Lucy Prebble, pluripremiata autrice inglese tradotta per l’occasione da Andrea Peghinelli. La versione originale di "The Effect" ha debuttato a Londra il 13 novembre 2012 e lo stesso anno ha vinto il Critics Circle Award come Best New Play.

Quattro i personaggi, due uomini e due donne che amano e soffrono in modi completamente diversi: Toby (Alessandro Federico), Lorna (Alessia Giangiuliani), Connie (Sara Putignano, diplomatasi nel 2010 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico) e Tristan (Giuseppe Tantillo). Sullo sfondo di una clinica dove si fanno test su farmaci antidepressivi si troveranno tutti alle prese con una domanda esistenziale non da poco: cosa ci rende quello che siamo?

"The Effect", in scena fino al 29 aprile, parla di amore, depressione, senso di colpa, contrappone scienza e sentimento, cervello e cuore. Senza dimenticare l’ironia e la tenerezza, il testo affronta con profondità queste tematiche difficili e impegnative, cercando di sviscerarne limiti e presentando spunti di riflessione per possibili ‘soluzioni’.

Connie e Tristan si offrono come cavie per testare un farmaco antidepressivo, sotto la supervisione di due medici dalle visioni diametralmente opposte, legati da un passato sentimentale, Lorna e Toby. L’una, a sua volta affetta da disturbi depressivi che non vuole ammettere né affrontare, ritiene che la depressione non possa essere curata coi farmaci; l’altro, completamente fedele all’oggettività della scienza, ai sintomi del corpo, alla veridicità della chimica, è di opposta convinzione. L’esperimento sul farmaco viene minato alla base quando tra i due volontari nasce un amore, variabile che i due psichiatri non avevano messo in conto. Ma quello tra Connie e Tristan è un sentimento puro o in qualche modo indotto dalla cura farmacologica che stanno portando avanti? La loro è passione istintiva o solo l’effetto dell’innalzamento della dopamina nei loro corpi? La questione si complica quando viene insinuato il dubbio che uno dei due non stia realmente assumendo il farmaco, bensì una versione placebo…

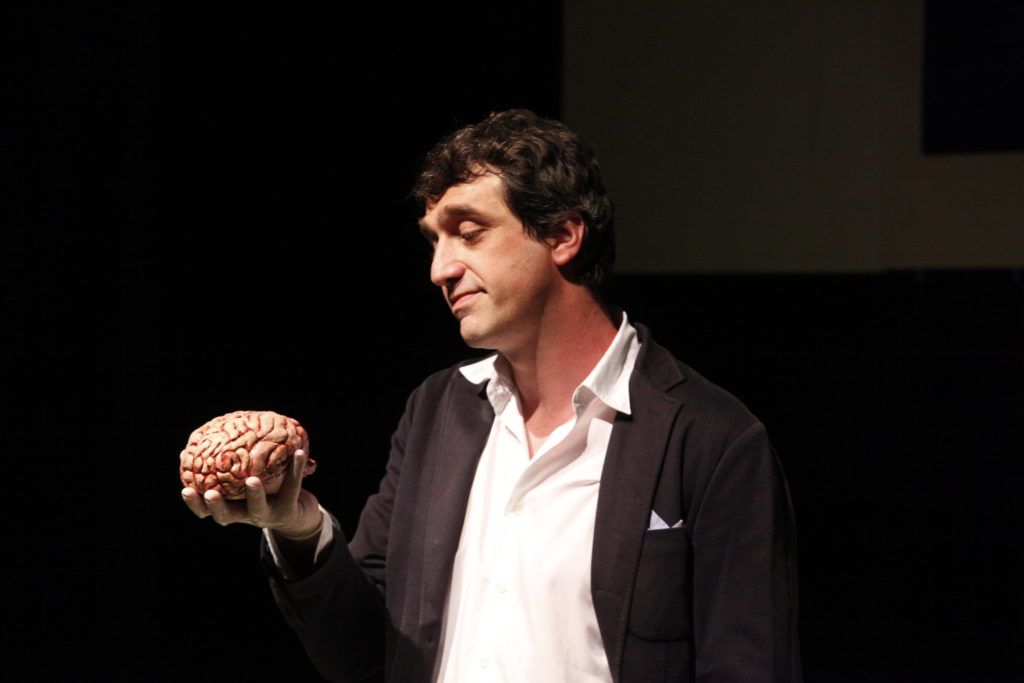

L’«Essere o non essere» di shakespeariana memoria si palesa quando, come moderni Amleto della medicina, prima Toby e poi Lorna entrano in scena con un cervello tra le mani e nei loro monologhi si coglie tutta la fede scientifica dell’uno e la fragilità dell’altra. Se la risposta di lui è tutta nella natura fisica e chimica delle cose, per lei la natura emozionale ha un valore ugualmente non trascurabile, anzi superiore.

La regia di Silvio Peroni punta tutto sul testo: la scenografia è spoglia, asettica ed essenziale, pochi oggetti sul palcoscenico e uno schermo sul fondo che proietta le analisi cliniche dei pazienti (i mg di farmaco assunto, i battiti del cuore, le reazioni dei loro cervelli). "The Effect" si regge unicamente sui dialoghi/monologhi dei protagonisti. La seconda parte soffre di eccessiva lentezza, ma si coglie tutto il lavoro fatto sugli attori per far emergere il senso profondo della parola e di ciò che cela la storia: quel lacerante dubbio sulla consistenza di un amore, il dualismo tra verità e illusione, sintomo ed effetto collaterale. Non manca qualche riferimento all’etica (o presunta tale) che c’è dietro il sistema delle case farmaceutiche.

Ma il nodo essenziale è: perché ciascuno di noi può dichiararsi se stesso? Cosa ci rende ciò che siamo? Fino a che punto siamo il frutto di condizionamenti esterni? I quattro protagonisti non scioglieranno la spinosa questione e nemmeno gli spettatori, ma usciranno dalla sala consapevoli di averci provato.

Fine dell’esperimento.

Giuseppina Dente

20/04/2018

"Non ti vedo da vicino", una colorata commedia che supera la paura di vivere

"Non ti vedo da vicino" è una coloratissima commedia scritta da Alessandra Merico ed Enzo Casertano, con la regia di Vanessa Gasbarri, andata in scena al Teatro 7 di Roma insieme a Fabio Avaro e Danila Stalteri dal 3 al 15 aprile scorsi.

Immersi in una scenografia ricca di variopinti oggetti di scena, i protagonisti della commedia sono l’ironia e i sentimenti. Tra peluche, giocattoli, violini e merletti, le emozioni si alternano e rimbalzano in due appartamenti posti uno accanto all'altro. Uno è quello del buffo misantropo e costruttore di giocattoli Filippo (Enzo Casertano) “poco incline alle convenzioni sociali e amante del silenzio più assoluto” e l'altro è quello della timida e impacciata musicista Aurora (Alessandra Merico) che passa il suo tempo a prepararsi per un’importante esame di violino.

L’iniziale incompatibilità della "convivenza" si trasformerà presto in una relazione d’amore platonica e tutt’altro che convenzionale, costruita attraverso l’unica cosa che divide la coppia innamorata: una sottile parete in comune. L’assolutamente spontanea (e partenopea) recitazione di Enzo Casertano regge il piacevole scorrere della commedia che diverte e fa sorridere fino alla fine.

Ma vero nucleo della trama è la possibilità di cambiare e crescere. I protagonisti, Filippo e Aurora, insieme agli altrettanto spassosi Armando (Fabio Avaro) e Anna (Danila Stalteri) sono donne e uomini dai caratteri profondamente definiti e radicati. C’è chi si chiude in casa con le proprie paure, chi nasconde l’insicurezza con gli attacchi di panico e invece chi ostenta sex appeal e spavalderia a discapito dei sentimenti. Ma cambiare si può, e Non ti vedo da vicino ne dà un dolcissimo esempio. Così è sufficiente scambiarsi qualche parola attraverso una sottile parete per farsi compagnia, divertirsi, innamorarsi e crescere, senza dare peso all'età.

Ed ecco che l’iniziale fastidio di una convivenza forzata diventa man mano l’antidoto a una vita mai realmente vissuta: Aurora affronterà l’esame di violino (senza far suonare l’allarme antincendio della scuola di musica) e Filippo riuscirà persino ad uscire di casa abbandonando giocattoli e videogiochi.

Vanessa Gasbarri, attraverso la semplicità della delicata favola moderna di Non ti vedo da vicino, regala ad un pubblico sorridente e divertito fino alla fine, la possibilità di liberarsi dalle proprie paure e di imparare a vivere, a qualsiasi età, cominciando a comunicare, prima di tutto con se stessi.

Marta Perroni

14/04/2018

Fidatevi: i Ministri tornano in gioco all'Atlantico di Roma

Sembra difficile, a quindici anni di carriera, parlare dei Ministri come una band poco credibile. La band di Dragogna, reduce dallo scarso "Cultura Generale" del 2015, album piuttosto scialbo di idee ed eccessivamente ammorbidito a livello sonoro (con quei tentativi mal riusciti di riferirsi ad un pubblico diverso da quello che già si ha), riesce, con l'ultimo "Fidatevi", a sfornare invece un lavoro abbastanza convincente per riportarsi ad un livello di nuovo degno del loro passato e di nuovo in grado di entusiasmare i vecchi fan.

Nello spettacolo all'Atlantico di Roma, territorio che Dragogna e soci hanno sempre calcato con dignità e passione, fin da quando (come viene detto on stage) c'erano solo un 'manipolo di manigoldi' a sentire il loro primo concerto capitolino, viene quasi dimenticato del tutto il passo falso in questione -ad eccezione della riuscitissima "Idioti"- e prediletto naturalmente il nuovo "Fidatevi".

Dal vivo i nuovi pezzi convincono quasi nella loro totalità, riuscendo ad essere efficaci e godibili senza essere eccessivamente scontati. L'iniziale "Spettri", insieme con "Crateri", presenta uno dei lati simbolo dei milanesi: testi legati specificatamente ai tardo-ventenni, pattern ritmici serrati, break intensi, offrendo una prova di Divi sempre all'altezza della situazione. È forse proprio Autelitano a sembrare ancora una volta il vero motore intrigante della band, potente e mai eccessivamente banale nel rapporto col pubblico, prendendosi sul serio quanto basta (anche senza sembrare "matusa", come tiene a sottolineare quando viene celebrato il passato della band), anche con delle scarpe rosse che seguono una (terribile) moda del tempo, probabilmente anacronistica per gli over-25. Soprattutto se i riferimenti citati dalla musica sono quelli dei Beastie Boys, come "Fight For Your Right" durante la tirata "Diritto al tetto" e poco prima di "Abituarsi alla fine".

Dal vivo i nuovi pezzi convincono quasi nella loro totalità, riuscendo ad essere efficaci e godibili senza essere eccessivamente scontati. L'iniziale "Spettri", insieme con "Crateri", presenta uno dei lati simbolo dei milanesi: testi legati specificatamente ai tardo-ventenni, pattern ritmici serrati, break intensi, offrendo una prova di Divi sempre all'altezza della situazione. È forse proprio Autelitano a sembrare ancora una volta il vero motore intrigante della band, potente e mai eccessivamente banale nel rapporto col pubblico, prendendosi sul serio quanto basta (anche senza sembrare "matusa", come tiene a sottolineare quando viene celebrato il passato della band), anche con delle scarpe rosse che seguono una (terribile) moda del tempo, probabilmente anacronistica per gli over-25. Soprattutto se i riferimenti citati dalla musica sono quelli dei Beastie Boys, come "Fight For Your Right" durante la tirata "Diritto al tetto" e poco prima di "Abituarsi alla fine".

Tra i pezzi migliori della serata non si può certo dimenticare l'evergreen della band, "Comunque", simbolo di una generazione di precari, universitari e disoccupati, così come "Il bel canto", sicuramente meno rabbiosa dell'orginale in studio, fatta per essere più cantata dal pubblico, intento a sorreggere lo stage diving del frontman. Buona prova anche per il nuovo singolo "Le vite degli altri", ben oliato nella setlist e capace di raffigurare i nuovi tempi che corrono per la band milanese, fortunatamente non così bui come ci si ricordava.

Dragogna e soci sfoderano movenze da Motley Crue, ma tutto sommato l'efficace intensità della band porta ad uno scuotimento generale sotto palco che è già di per sé sintomo del bisogno che in questo paese ci sia bisogno di gain alzati, feedback e corde vocali ancora tirate. Se non altro per uscire da quell'oblio semi-cantautorale fatto di un'intimità standard e rivolto a generazioni create a tavolino.

Sembra quindi opportuno ritrovare fiducia in una delle band che può ben definirsi significative nel rock -ancora vero- dello Stivale.

Davide Romagnoli, 15/04/18

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…