“Il fenomeno Laplante”: il capo indiano, Matteotti e il Fascismo

GENOVA – Il capitolo storico, dopo cento anni, riesumato dalla penna certosina di Maurizio Patella e messo in scena dal regista Emanuele Conte, è un momento poco conosciuto e frequentato dagli studiosi che è curioso portare alla comprensione di un ampio pubblico. Un teatro didattico e didascalico questo “Il fenomeno Laplante” (testo finalista Premio Riccione '21, prima nazionale, durata 1h10'; prod. Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse) senza dare ai due aggettivi connotazioni negative, ovvero il primo sinonimo di “insegnamento”, il secondo di “spiegazione”. Si racconta della strana storia di questo capotribù, indiano d'America, che per cinque anni ha scorrazzato in Europa, pagato per i suoi vizi ed eccessi da signore e aristocratici come da gerarchi in camicia nera. I fascisti vedevano nel nativo un esempio di coraggio, di forza, di un popolo che aveva combattuto per i propri ideali, per la propria libertà oltre, ovviamente, alla comune avversione per i nemici cowboy, gli odiati Yankee, gli avversari americani. Ora, la tesi di fondo potrebbe essere faziosa se il paragone, in alcuni passaggi abbastanza lampante e chiaro, dovesse  essere tra i tempi del Duce, gli inizi della dittatura (dove in molti dicevano “tra tre mesi sarà finita questa pagliacciata” e che poi invece durò vent'anni) e gli inizi di questo governo nostrano di centrodestra. Il testo però è del 2021. Dipanato il primo dubbio.

essere tra i tempi del Duce, gli inizi della dittatura (dove in molti dicevano “tra tre mesi sarà finita questa pagliacciata” e che poi invece durò vent'anni) e gli inizi di questo governo nostrano di centrodestra. Il testo però è del 2021. Dipanato il primo dubbio.

Seconda riflessione, sempre testuale: la narrazione procede a doppio binario tra le gesta folcloristiche e ridicole, ilari e incredibili del falso indiano (in realtà era un attore e truffatore canadese) e la morte di Giacomo Matteotti. Ecco che qui sorgono alcune domande; la messinscena è un'operetta elettro-macchiettistica con tre caratteri in scena (i sempre frizzantini Enrico Pittaluga, Luca Mammoli e Graziano Sirressi, il collettivo Generazione Disagio entrati da alcuni anni nelle produzioni del Teatro della Tosse), vestiti ognuno con uno dei colori della bandiera italiana e con costumi futuristico nostalgici, quasi tait da astronave intergalattica (di Daniele Sulewic). Tutto ha l'aria della rivista sopra le righe, del varietà leggero vagamente derisorio, del cabaret brillante ridanciano canzonatorio come se fossimo in un frullato tra i filmati dell'Istituto Luce, sprazzi di “Fascisti su Marte” di Corrado Guzzanti, un tocco di Superquark e delle inchieste di Andrea Purgatori, pennellate di Petrolini. Se quest'impostazione può essere consona per ricordare l'impostore e mistificatore che si prese gioco degli uomini del regime (ignoranti) per fini utilitaristici personali, è meno adatto però a rievocare i momenti drammatici precedenti il rapimento e la scomparsa di Matteotti e quelli successivi con la sparizione del cadavere prima e il rinvenimento poi dello scheletro. Stridono i due momenti messi a confronto, fanno davvero le scintille, grattano come gesso sulla lavagna. La recitazione frontale sul pubblico dà sempre quell'atmosfera di delucidazione e chiarimento, quella patina di teatro ragazzi (con l'adulto che imbocca la platea), di accompagnamento all'argomento per mano, con gli attori (sempre brillanti e spumeggianti) che si dividono il monologo in tre parti, intervallandosi, giocando, sempre, forzando situazioni e scene con il loro marchio di fabbrica e cifra consolidata della battuta ad effetto, della sottolineatura.

La storia,  dicevamo, è molto interessante e merita un approfondimento e bene ha fatto Patella a scoprirla dall'oblio, riportarla alla luce e a darcela in pasto: l'affabulatore millantatore, megalomane e bugiardo Laplante (traduzione “la pianta”, inteso però come quelle parassite)

dicevamo, è molto interessante e merita un approfondimento e bene ha fatto Patella a scoprirla dall'oblio, riportarla alla luce e a darcela in pasto: l'affabulatore millantatore, megalomane e bugiardo Laplante (traduzione “la pianta”, inteso però come quelle parassite)

Se invece vogliamo vedere il tutto come una riflessione sulle fake news e sulla propaganda allora potremmo proporre una comparazione tra quell'Italia che fu, povera, analfabeta, poco scolarizzata, credulona, vittima dei governanti e di quel tempo, e la Russia attuale dove, con un bombardamento mediatico da decenni e con la soppressione delle libertà di stampa, pensiero e d'espressione, hanno fatto credere ai cittadini che vivono sotto Mosca e dintorni che l'Occidente li abbia aggrediti, che la Cecenia li abbia attaccati, che prima la Georgia li abbia assaliti e che recentemente l'Ucraina li abbia invasi.

Tommaso Chimenti 28/03/2023

L'"Anima!" degli animali e le bestie umane

GENOVA – Conosciamo Simone Perinelli (e conseguentemente anche Leviedelfool, ovvero Isabella Rotolo) dai suoi esordi, dopo aver lasciato l'approdo latiniano ed essersi messo in proprio, stanco di non riuscire a raccontare il suo orizzonte interiore, il suo universo così variegato. E crediamo che la sua dimensione dove meglio possa esprimere e far emergere il suo talento (attenzione, non stiamo parlando di comfort zone) e dare colore a tutte quelle sfumature che gli abitano dentro sia il monologo, i suoi deliri spiazzanti, debordanti, colmi di poesia e stupore, incredulità e magia che lo avvicinavano ad un Celestini, come atmosfere  romane e come costruzione del racconto circolare, ma più visionario, meno incasellabile, che sfuggiva ad ogni definizione data. Di rara potenza i suoi “Yorick”, “Requiem for Pinocchio” e “Luna Park”, ai quali, nostalgicamente, siamo ancora visceralmente affezionati e ci è rimasto negli occhi come riempiva la scena, come le sue parole calavano come scure sul palco e da lì alla platea creando un magma permeante e duraturo nel tempo, una sorta di alchimia che legava corpi e materia attraverso suoni e parole. Perinelli era una felice overdose nella quale lasciarsi pungere e cullare.

romane e come costruzione del racconto circolare, ma più visionario, meno incasellabile, che sfuggiva ad ogni definizione data. Di rara potenza i suoi “Yorick”, “Requiem for Pinocchio” e “Luna Park”, ai quali, nostalgicamente, siamo ancora visceralmente affezionati e ci è rimasto negli occhi come riempiva la scena, come le sue parole calavano come scure sul palco e da lì alla platea creando un magma permeante e duraturo nel tempo, una sorta di alchimia che legava corpi e materia attraverso suoni e parole. Perinelli era una felice overdose nella quale lasciarsi pungere e cullare.

Poi è arrivata Pontedera Teatro (in quel momento salvifica, che li ha proiettati in un circuito differente) che ha dischiuso produttivamente la via della collettività a Levidelfool, aprendo certamente nuove possibilità e immensi territori strumentali da sperimentare ma, di fatto, snaturando l'anima solitaria del suo frontman rock che in queste opere a più voci (“Made in China”, “Heretico” e “Baccanti”) ha suddiviso le sue digressioni in tanti alter ego, in una drammaturgia frazionata e sezionata a quadri, scena curatissime, d'impatto, raffinate, rarefatte, perfette cartoline, forse troppo ricercate per raccontare quel mondo nebbioso e opaco, affascinante e tenebroso, che hanno dentro che con i colori e la pulizia formale un po' si perde, si sfibra, si slaccia, si squaglia. Ci manca quella primordiale imperfezione artigianale.

Ar riviamo dunque a questo nuovo “Anima!” (prod. Teatro del Carretto, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse) visto in una Genova che, tra le strutture impossibili di Escher, il dramma dei milioni di alberi abbattuti dalla tempesta distruttrice Vaia e la poltrona gigante di stracci in Piazza De Ferrari, è sempre una bella boccata di respiro salubre e salmastro che spariglia le cose rimettendole in un nuovo ordine. Peccato che l'unica replica (una sola!) fosse al Teatro del Ponente, a Voltri, lontano da tutto (20 km e un'ora di traffico) e da tutti, dalla bellezza, dalla gente: un problema di logistica difficile da incastrar

riviamo dunque a questo nuovo “Anima!” (prod. Teatro del Carretto, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse) visto in una Genova che, tra le strutture impossibili di Escher, il dramma dei milioni di alberi abbattuti dalla tempesta distruttrice Vaia e la poltrona gigante di stracci in Piazza De Ferrari, è sempre una bella boccata di respiro salubre e salmastro che spariglia le cose rimettendole in un nuovo ordine. Peccato che l'unica replica (una sola!) fosse al Teatro del Ponente, a Voltri, lontano da tutto (20 km e un'ora di traffico) e da tutti, dalla bellezza, dalla gente: un problema di logistica difficile da incastrar e con la centralità della Tosse. Il format, che si ripete, ricorda molto da vicino gli altri tre lavori corali precedentemente visti: in questa serie di scene ben architettate, artificiali, tutta questa forma ci distrae, ci porta lontano quando sono proprio le parole di Perinelli (scrittore elegante e affilato), che ci hanno sempre attratto, ad essere e a dover tornare protagoniste assolute. Accompagnato da Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti, attori e danzatori ben miscelati, nel disegno luci sempre d'altissima qualità di Gianni Staropoli, e soprattutto grazie alle maschere di animali (artigianali e futuristiche) curate magistralmente da Francesco Givone, Perinelli (che sempre più ci ricorda Franco Battiato nel periodo nel quale “la barba col rasoio elettrico non la faccio più”) ci introduce e ci porta con sé in un suo viaggio all'interno dell'anima.

e con la centralità della Tosse. Il format, che si ripete, ricorda molto da vicino gli altri tre lavori corali precedentemente visti: in questa serie di scene ben architettate, artificiali, tutta questa forma ci distrae, ci porta lontano quando sono proprio le parole di Perinelli (scrittore elegante e affilato), che ci hanno sempre attratto, ad essere e a dover tornare protagoniste assolute. Accompagnato da Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti, attori e danzatori ben miscelati, nel disegno luci sempre d'altissima qualità di Gianni Staropoli, e soprattutto grazie alle maschere di animali (artigianali e futuristiche) curate magistralmente da Francesco Givone, Perinelli (che sempre più ci ricorda Franco Battiato nel periodo nel quale “la barba col rasoio elettrico non la faccio più”) ci introduce e ci porta con sé in un suo viaggio all'interno dell'anima.

Il teatro,  come l'arte in generale, dovrebbe essere comunicativo, riuscire a farsi ponte e passaggio; “Anima!” invece, a nostro avviso, soffre di un'impermeabilità eccessiva, di una chiusura che non lascia pori aperti, di uno scudo concettuale troppo spesso e solido per far partecipare altri soggetti alla festa. Questa frontiera ci tiene separati, lontano,

come l'arte in generale, dovrebbe essere comunicativo, riuscire a farsi ponte e passaggio; “Anima!” invece, a nostro avviso, soffre di un'impermeabilità eccessiva, di una chiusura che non lascia pori aperti, di uno scudo concettuale troppo spesso e solido per far partecipare altri soggetti alla festa. Questa frontiera ci tiene separati, lontano,  distanti e non ci fa accedere alla infinita mole di dati e documenti, di trattati e pensieri che sono stratificati nella stesura della drammaturgia, alta e intellettuale ma troppo ricca e sovrabbondante di segni e lirica criptica (1h 40') per un ascolto più fruibile e scorrevole. Ne emergono affreschi e cornici, si ricordano oggetti, flash e lampi nel deserto, come luci stroboscopiche che inquadrano e illuminano un blocco per poi nel buio perdersi e liquefarsi, diradarsi nella nebbia. Una sensazione netta di lentezza ci attanaglia, ci acquieta. Ci sono le maschere dei gatti (Perinelli e Rotolo abitano a Calcata dove placide abitano le famose e rinomate colonie feline del luogo) che sembrano catapultarci dentro il musical “Cats”, adesso le maschere di cavallo e di volpe. O manca qualcosa o c'è troppo, l'equilibrio sfugge. Il dottore con la testa di coniglio e il gorilla in carrozzina, il panda con la flebo, il lupo macellaio, il maiale col girello in uno zoo che incuriosisce ma ci lascia freddi. La riflessione di fondo potrebbe vertere sugli allevamenti intensivi? Non ci è dato saperlo. Poi arrivano la gallina, il gufo e l'uccello dal becco a scarpa, fino alla poetica farfalla filo conduttore per una fattoria degli animali pinocchiesca. Certo è che il verbo “animare” significhi dare vita e che il sostantivo “animale” ha la stessa radice di anima. Gli animali sono la parte più pura tra tutti gli esseri viventi, proprio perché non conoscono il bene e il male ma seguono soltanto la natura e l'istinto, a differenza degli umani, le vere bestie. Inoltre troppi finali affaticano. Dopo il “teatro da mangiare” delle Ariette nasce il teatro vegetariano de Leviedelfool?

distanti e non ci fa accedere alla infinita mole di dati e documenti, di trattati e pensieri che sono stratificati nella stesura della drammaturgia, alta e intellettuale ma troppo ricca e sovrabbondante di segni e lirica criptica (1h 40') per un ascolto più fruibile e scorrevole. Ne emergono affreschi e cornici, si ricordano oggetti, flash e lampi nel deserto, come luci stroboscopiche che inquadrano e illuminano un blocco per poi nel buio perdersi e liquefarsi, diradarsi nella nebbia. Una sensazione netta di lentezza ci attanaglia, ci acquieta. Ci sono le maschere dei gatti (Perinelli e Rotolo abitano a Calcata dove placide abitano le famose e rinomate colonie feline del luogo) che sembrano catapultarci dentro il musical “Cats”, adesso le maschere di cavallo e di volpe. O manca qualcosa o c'è troppo, l'equilibrio sfugge. Il dottore con la testa di coniglio e il gorilla in carrozzina, il panda con la flebo, il lupo macellaio, il maiale col girello in uno zoo che incuriosisce ma ci lascia freddi. La riflessione di fondo potrebbe vertere sugli allevamenti intensivi? Non ci è dato saperlo. Poi arrivano la gallina, il gufo e l'uccello dal becco a scarpa, fino alla poetica farfalla filo conduttore per una fattoria degli animali pinocchiesca. Certo è che il verbo “animare” significhi dare vita e che il sostantivo “animale” ha la stessa radice di anima. Gli animali sono la parte più pura tra tutti gli esseri viventi, proprio perché non conoscono il bene e il male ma seguono soltanto la natura e l'istinto, a differenza degli umani, le vere bestie. Inoltre troppi finali affaticano. Dopo il “teatro da mangiare” delle Ariette nasce il teatro vegetariano de Leviedelfool?

Tommaso Chimenti 01/11/2021

"G8Project": nove spettacoli internazionali per raccontare questi vent'anni da Genova 01

GENOVA – Il G8 genovese del 2001 è ancora una ferita aperta? E che cosa ne è rimasto, negli occhi, negli intenti, nelle politiche, a distanza di due decenni? E come hanno visto quei fatti così gravi, la morte di Carlo Giuliani, la macelleria della scuola Diaz, all'estero, dagli altri Paesi? Riflessioni che trovano ancora punti di domanda e qualche certezza forse sbiadita dal tempo e da tante altre sciagure e disgrazie e tragedie occorse a livello globale in questi anni. E il teatro deve porre interrogativi, dubbi, aprire discussioni, attraversando il pathos, la cronaca, le emozioni non per giungere alla verità ma semmai avvicinarsi alla comprensione, capire invece che giudicare. E Genova, città colpita in primis da quell'accadimento di portata mondiale e ancora ricordata per quei devastanti giorni di luglio, ha voluto ricordare e celebrare, sicuramente non dimenticare, tutto quello che accadde ma anche le istanze, le voglie, le manifestazioni, il desiderio di cambiare le cose di vent'anni fa. Che poi venti anni sono tanti o sono pochi a seconda da che punto di vista li guardi. Genova città di teatro, città di mare, città di porto, con il suo Teatro Nazionale ha ideato un format interessante, culturalmente e umanamente, uno spartito dalle tante voci, un caleidoscopio di intelligenze e documentazioni, di teste pensanti e architetture sceniche, soprattutto di parole nella grande (e grandiosa) produzione “G8Project” nato dalle menti e competenze del direttore Davide Livermore e del critico-dramaturg Andrea Porcheddu.

70 anni del Teatro Nazionale, 20 dal G8 fatidico, 9 spettacoli di altrettanti drammaturghi internazionali (da Francia, Russia, Germania, Canada, Gran Bretagna, Belgio, Giappone, Stati Uniti e  ovviamente Italia) coinvolgendo trentacinque interpreti: una festa per gli occhi, una festa per il Teatro, un respiro internazionale del quale sentivamo un grande bisogno. Spettacoli con tagli differenti, onirici, crudi, grotteschi, ironici, polizieschi, trasognanti, iperbolici, futuristi, documentaristici, arrabbiati, poetici. Un grande ventaglio che è andato in scena in forma di maratona, dalle due di pomeriggio alle due di notte (organizzazione impeccabile) tra il Teatro Ivo Chiesa e il Teatro Gustavo Modena e che saranno nuovamente on stage tra il 10 e il 27 ottobre due o tre piece per sera. Sottotitolo deflagrante: “Il mondo che abbiamo”, ovvero quello che abbiamo costruito, quello che è stato reso impossibile, quello che ne è stato e che è diventato dopo la deriva di quel G8. Aggiungendo poi una didascalia fondamentale che fotografa alla perfezione questo affresco: “tra memoria e futuro”, un piede nel passato per guardare meglio, e con occhi nuovi, il domani che ci attende. E il Nazionale di Genova, con un grande sforzo di mezzi e lungimiranza, si è creata un repertorio di produzioni di qualità per i prossimi anni. Ecco i nove drammaturghi, Roland Schimmelpfennig, Nathalie Fillion, Guillermo Verdecchia, Fausto Paravidino, Sabrina Mahfouz, Toshiro Suzue, Wendy MacLeod, Ivan Vyrypaev e Fabrice Murgia, che hanno dialogato con i registi Giorgina Pi, Mercedes Martini, Serena Sinigaglia, Thea Dellavalle, Teodoro Bonci del Bene, Kiara Pipino, Thaiz Bozano, oltre che da Fausto Paravidino e Nathalie Fillion che hanno messo in scena i propri testi. Iniziativa originale è stata anche quella, anche per andare incontro ad un pubblico giovane e social, di dire, ad inizio di ogni spettacolo, che era possibile fare foto e video per promuovere gli eventi sui vari canali come fosse un concerto rock: un deciso cambio al passo con i tempi.

ovviamente Italia) coinvolgendo trentacinque interpreti: una festa per gli occhi, una festa per il Teatro, un respiro internazionale del quale sentivamo un grande bisogno. Spettacoli con tagli differenti, onirici, crudi, grotteschi, ironici, polizieschi, trasognanti, iperbolici, futuristi, documentaristici, arrabbiati, poetici. Un grande ventaglio che è andato in scena in forma di maratona, dalle due di pomeriggio alle due di notte (organizzazione impeccabile) tra il Teatro Ivo Chiesa e il Teatro Gustavo Modena e che saranno nuovamente on stage tra il 10 e il 27 ottobre due o tre piece per sera. Sottotitolo deflagrante: “Il mondo che abbiamo”, ovvero quello che abbiamo costruito, quello che è stato reso impossibile, quello che ne è stato e che è diventato dopo la deriva di quel G8. Aggiungendo poi una didascalia fondamentale che fotografa alla perfezione questo affresco: “tra memoria e futuro”, un piede nel passato per guardare meglio, e con occhi nuovi, il domani che ci attende. E il Nazionale di Genova, con un grande sforzo di mezzi e lungimiranza, si è creata un repertorio di produzioni di qualità per i prossimi anni. Ecco i nove drammaturghi, Roland Schimmelpfennig, Nathalie Fillion, Guillermo Verdecchia, Fausto Paravidino, Sabrina Mahfouz, Toshiro Suzue, Wendy MacLeod, Ivan Vyrypaev e Fabrice Murgia, che hanno dialogato con i registi Giorgina Pi, Mercedes Martini, Serena Sinigaglia, Thea Dellavalle, Teodoro Bonci del Bene, Kiara Pipino, Thaiz Bozano, oltre che da Fausto Paravidino e Nathalie Fillion che hanno messo in scena i propri testi. Iniziativa originale è stata anche quella, anche per andare incontro ad un pubblico giovane e social, di dire, ad inizio di ogni spettacolo, che era possibile fare foto e video per promuovere gli eventi sui vari canali come fosse un concerto rock: un deciso cambio al passo con i tempi.

Si parte dagli occhi giganti indagatori sul video-fondale di “Change le monde, trouve la guerre” di Fabrice Murgia per la regia di Thea Della Valle. Gli occhi della giovane che era la protagonista a confronto con gli occhi della stessa oggi quarantenne tornata dopo venti anni in quella stessa Genova che l'aveva prima accolta e poi sputata via. I video che aveva girato quella notte alla Diaz sono ancora lì intatti, il trauma è ancora presente. Un racconto dritto (Irene Petris in forma), un racconto su quella Genova se vogliamo consuetudinario, prevedibile e la  risposta alla domanda “Un altro mondo è possibile?” è purtroppo: “Sì, ma peggiore”. I manifestanti pacifisti dei quali ci narra Murgia sono passivi-aggressivi e vivono di provocazioni punzecchiando i poliziotti “pasoliniani” per scatenare una guerriglia urbana più che parlare di temi e ideali. Poi “Boys don't cry” dei Cure ci mette tutti d'accordo. Niente di nuovo aggiunto alla riflessione.

risposta alla domanda “Un altro mondo è possibile?” è purtroppo: “Sì, ma peggiore”. I manifestanti pacifisti dei quali ci narra Murgia sono passivi-aggressivi e vivono di provocazioni punzecchiando i poliziotti “pasoliniani” per scatenare una guerriglia urbana più che parlare di temi e ideali. Poi “Boys don't cry” dei Cure ci mette tutti d'accordo. Niente di nuovo aggiunto alla riflessione.

“Our heart learns”, di Guillermo Verdecchia per la regia di Mercedes Martini, parte da lontano e lo fa ampliando l'ottica dello sguardo e arrivando a Genova dopo un lungo percorso personale interiore dei due protagonisti (veramente bravi Martina Sammarco e Matteo Sintucci) che a cavallo dell'ironia, dell'amore, della disperazione e dell'allontanamento ci conducono dentro le pieghe di come un grande evento possa avere risvolti e riflessi sulle nostre piccole esistenze, cambiandole, distruggendole, disintegrandole. Studenti provenienti da ceti differenti, lui dalla campagna con un padre violento, lei figlia di avvocati impegnati nei diritti umani. E' la parabola del loro sentimento che nasce, passando dalle manifestazioni a Vancouver, Quebec City e Seattle fino alla Liguria, si alimenta fino all'implosione proprio dopo la grande paura subita a Genova, con lei che quasi giustifica la violenza e lui che la nega e la rifugge. Una scansione piccola che apre ad un cono globale per poi tornare a zoomare sulle loro vite  inevitabilmente cambiate per sempre, sul loro amore rotto e interrotto. “Ragazzo mio” di Ivano Fossati (dopotutto la Martini è la moglie) chiude commuovendoci. Come sempre.

inevitabilmente cambiate per sempre, sul loro amore rotto e interrotto. “Ragazzo mio” di Ivano Fossati (dopotutto la Martini è la moglie) chiude commuovendoci. Come sempre.

E' molto urlato invece “Trascendance”, di Sabrina Mahfouz per la regia di Serena Sinigaglia. Su un letto due giovani trascorrono questi ultimi venti anni, a step di un lustro alla volta con le parole che si formano dietro lo schermo. Più che parlare di Genova si parla di droghe in una continua escalation da quelle leggere alle pesanti. Una storia di un amore alla Trainspotting che non ci restituisce il sapore acre dell'argomento di fondo.

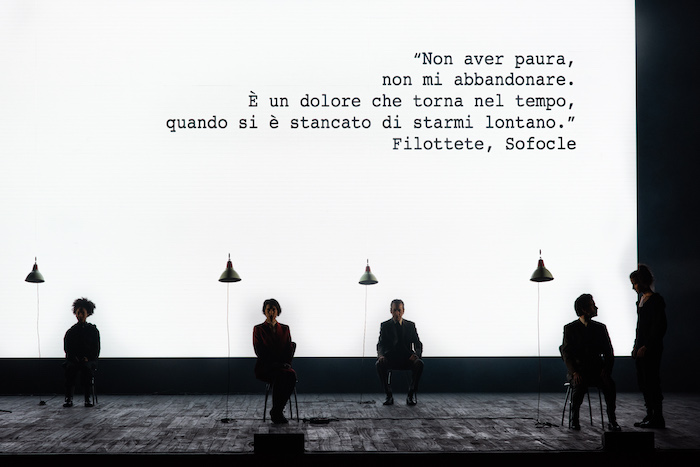

Arriviamo così ad uno dei migliori pezzi (non è certo una competizione ma il vederli tutti uno dopo l'altro crea anche delle piccole gerarchie di gusto) dell'intera maratona: è “Sherpa” di Roland Shimmelpfennig per la regia di Giorgina Pi, quasi un poliziesco con una tempra simenoniana e un'atmosfera retrò ed elegantemente feroce. Sedie e lampade, come fosse un continuo interrogatorio su ogni personaggio, e una drammaturgia che passa con naturalezza e senza sconti dalla cronaca (un fratello sulla nave dei potenti al largo del porto di Genova a fare il lavoro sporco, una sorella a manifestare ed essere pestata nel garbuglio umano) all'onirico fino all'incubo. Cinque punti di vista differenti, passandosi la parola, in un'esposizione scenograficamente minimalista e allo stesso tempo lessicalmente barocca. “Sherpa” (Gabriele Portoghese su tutti) ci dice che il G8 non fu solo Carlo Giuliani e la Diaz ma tante altre storie confuse, contorte, aggrovigliate, sedimentate, impastate come fili srotolati dal vento del tempo.

Arriviamo così ad uno dei migliori pezzi (non è certo una competizione ma il vederli tutti uno dopo l'altro crea anche delle piccole gerarchie di gusto) dell'intera maratona: è “Sherpa” di Roland Shimmelpfennig per la regia di Giorgina Pi, quasi un poliziesco con una tempra simenoniana e un'atmosfera retrò ed elegantemente feroce. Sedie e lampade, come fosse un continuo interrogatorio su ogni personaggio, e una drammaturgia che passa con naturalezza e senza sconti dalla cronaca (un fratello sulla nave dei potenti al largo del porto di Genova a fare il lavoro sporco, una sorella a manifestare ed essere pestata nel garbuglio umano) all'onirico fino all'incubo. Cinque punti di vista differenti, passandosi la parola, in un'esposizione scenograficamente minimalista e allo stesso tempo lessicalmente barocca. “Sherpa” (Gabriele Portoghese su tutti) ci dice che il G8 non fu solo Carlo Giuliani e la Diaz ma tante altre storie confuse, contorte, aggrovigliate, sedimentate, impastate come fili srotolati dal vento del tempo.

Il complicato “Dati sensibili” di Ivan Vyrypaev per la regia di Teodoro Bonci Del Bene ci ha rivelato l'estrema bravura del regista-attore  solo in scena in questo monologo denso, teso come una corda di un arco. Una sedia e tre interviste ad altrettanti scienziati per comporre un quadro ampio e variegato sui temi che avevano affascinato e affabulato i movimenti no global ma anche molto altro. Un testo che si discosta molto dal clima del “G8 Project” ma intenso sia attorialmente che per le sue dinamiche: si tocca lo sviluppo cognitivo e Dio, la necessità della violenza nella nostra società, l'omicidio, l'omosessualità e le droghe, il clima, i regimi totalitari e il virus che attanaglia il pianeta Terra: gli umani. Il tutto, nel tritacarne, per arrivare a ben più spicce e fragili questioni in un triangolo amoroso non squallido ma semplice e forse banale. Come a dire che se gli Uomini non vedono oltre il proprio orticello sarà molto complicato che intervengano su questioni a lungo raggio come appunto l'innalzamento delle temperature. Siamo piccoli e facciamo scelte piccole.

solo in scena in questo monologo denso, teso come una corda di un arco. Una sedia e tre interviste ad altrettanti scienziati per comporre un quadro ampio e variegato sui temi che avevano affascinato e affabulato i movimenti no global ma anche molto altro. Un testo che si discosta molto dal clima del “G8 Project” ma intenso sia attorialmente che per le sue dinamiche: si tocca lo sviluppo cognitivo e Dio, la necessità della violenza nella nostra società, l'omicidio, l'omosessualità e le droghe, il clima, i regimi totalitari e il virus che attanaglia il pianeta Terra: gli umani. Il tutto, nel tritacarne, per arrivare a ben più spicce e fragili questioni in un triangolo amoroso non squallido ma semplice e forse banale. Come a dire che se gli Uomini non vedono oltre il proprio orticello sarà molto complicato che intervengano su questioni a lungo raggio come appunto l'innalzamento delle temperature. Siamo piccoli e facciamo scelte piccole.

Torna il sogno e il trascendente ne “In situ”, il bellissimo pezzo composto sulle parole e regia di Nathalie Fillion, che mixa una scena contemporanea con il ritorno a casa di Cristoforo Colombo creando un limbo d'altrove dove queste due dimensioni convivono in modo straziante. Graziano Piazza è un Colombo spaesato e disilluso, perso in quest'intorno che non riconosce, Viola Graziosi è una madre esplosiva, divertente, atletica, tempestosa, prima sul lettino dello psicanalista poi in una corsa furiosa attorno al teatro, tra platea e palco, tra palco e realtà: “Il mondo entra dentro di me e mi consuma”. A legare i due mondi è una sorta di sciamana, Odja Llorca, che canta, intona, e ci conduce come una rabdomante, come in un rito pagano, attraverso un mantra che entra sottopelle, in un mondo parallelo in una critica all'uomo moderno, dal mare inquinato senza pesci ma con corpi galleggianti, ad un possibile ritorno alla terra come unica via per la salvezza e la felicità. Il figlio, nato proprio nei giorni del G8 del '01, sembra il più saggio di tutti ma finisce disteso in una riproposizione iconografica di Carlo Giuliani steso in Piazza Alimonda: “Il futuro è finito”. Tocca corde nascoste: emozionante.

Torna il sogno e il trascendente ne “In situ”, il bellissimo pezzo composto sulle parole e regia di Nathalie Fillion, che mixa una scena contemporanea con il ritorno a casa di Cristoforo Colombo creando un limbo d'altrove dove queste due dimensioni convivono in modo straziante. Graziano Piazza è un Colombo spaesato e disilluso, perso in quest'intorno che non riconosce, Viola Graziosi è una madre esplosiva, divertente, atletica, tempestosa, prima sul lettino dello psicanalista poi in una corsa furiosa attorno al teatro, tra platea e palco, tra palco e realtà: “Il mondo entra dentro di me e mi consuma”. A legare i due mondi è una sorta di sciamana, Odja Llorca, che canta, intona, e ci conduce come una rabdomante, come in un rito pagano, attraverso un mantra che entra sottopelle, in un mondo parallelo in una critica all'uomo moderno, dal mare inquinato senza pesci ma con corpi galleggianti, ad un possibile ritorno alla terra come unica via per la salvezza e la felicità. Il figlio, nato proprio nei giorni del G8 del '01, sembra il più saggio di tutti ma finisce disteso in una riproposizione iconografica di Carlo Giuliani steso in Piazza Alimonda: “Il futuro è finito”. Tocca corde nascoste: emozionante.

Come colpi leggeri di pennellate pastello, delicate e soffici come carezze ma ferente come carta vetrata, è “Il vigneto” di Toshiro Suzue per la regia di Thaiz Bozano, che trasuda di atmosfere giapponesi, dagli haiku che ci conducono al vivere bucolico ai paraventi di carta di riso. Quattro donne, due di queste in gravidanza e montagne di debiti. Praticamente un “Giardino dei ciliegi” in salsa nipponica con il sogno del vigneto, che significa riscatto, lavoro femminile, futuro, e la morsa delle banche che attanagliano i piccoli produttori. La pièce, seguendo l'evolversi e il passaggio delle stagioni, ci mostra, tra cadute e difficoltose risalite d'orgoglio, le quattro eroine contemporanee schiacciate tra globalizzazione e delocalizzazione, sole e abbandonate dagli uomini, che forse riusciranno ad uscire dalle sabbie mobili. O almeno, ci avranno provato fino in fondo. La vita è anche seguire i propri ideali, contro tutto, anche contro la logica. Non può sempre vincere Golia. Non può piovere per sempre.

per la regia di Thaiz Bozano, che trasuda di atmosfere giapponesi, dagli haiku che ci conducono al vivere bucolico ai paraventi di carta di riso. Quattro donne, due di queste in gravidanza e montagne di debiti. Praticamente un “Giardino dei ciliegi” in salsa nipponica con il sogno del vigneto, che significa riscatto, lavoro femminile, futuro, e la morsa delle banche che attanagliano i piccoli produttori. La pièce, seguendo l'evolversi e il passaggio delle stagioni, ci mostra, tra cadute e difficoltose risalite d'orgoglio, le quattro eroine contemporanee schiacciate tra globalizzazione e delocalizzazione, sole e abbandonate dagli uomini, che forse riusciranno ad uscire dalle sabbie mobili. O almeno, ci avranno provato fino in fondo. La vita è anche seguire i propri ideali, contro tutto, anche contro la logica. Non può sempre vincere Golia. Non può piovere per sempre.

L'idea di fondo di “Basta!”, di Wendy MacLeod per la regia di Kiara Pipino, è interessante, ovvero in chiave grottesca e fumettistica, esaltare la stupida violenza delle forze dell'ordine e quel mondo cameratesco e machista, sottolineando, attraverso gag coloratissime e scenette ridicole e assurde, i legami tra Polizia e Governo, intrighi di palazzo e piccole grandi ottusità e idiozie. Le violenze sui manifestanti raccontate come fossero le Comiche di Benny Hill addirittura evidenziandole con finte risate da fiction a stelle e strisce, le suonerie con Faccetta Nera, le torture e le reali deposizioni di quella terribile notte alla Diaz trasformate in barzellette fanno ancora più effetto: la banalità del Male.

L'idea di fondo di “Basta!”, di Wendy MacLeod per la regia di Kiara Pipino, è interessante, ovvero in chiave grottesca e fumettistica, esaltare la stupida violenza delle forze dell'ordine e quel mondo cameratesco e machista, sottolineando, attraverso gag coloratissime e scenette ridicole e assurde, i legami tra Polizia e Governo, intrighi di palazzo e piccole grandi ottusità e idiozie. Le violenze sui manifestanti raccontate come fossero le Comiche di Benny Hill addirittura evidenziandole con finte risate da fiction a stelle e strisce, le suonerie con Faccetta Nera, le torture e le reali deposizioni di quella terribile notte alla Diaz trasformate in barzellette fanno ancora più effetto: la banalità del Male.

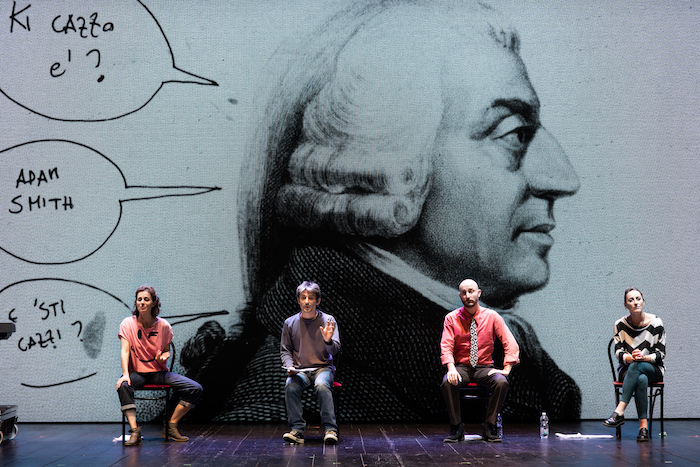

E arriviamo al clou, lasciato come nelle migliori occasioni per il gran finale: Fausto Paravidino il primo che raccontò quel G8 in  teatro con il suo “Genova 01” e che adesso diventa “Genova 21”. Tra disegni, infantilmente dissacranti, e una narrazione che procede per interventi ai microfoni sul boccascena, la piece è un'arringa al non-detto, al non-fatto, alle zone d'ombra, al non dichiarato. Sembra che su questa vicenda non ci sia più niente da dire e poi c'è sempre qualcosa da sottolineare, da ricordare, da riportare bene alla mente, alla luce per non far scendere l'oblio su gravità mostruose che, per difesa, abbiamo rimosse dalla memoria. E l'incedere di Paravidivo, conduttore kantoriano delle operazioni, con il suo classico modo avvolgente e affascinante di stare in scena mix tra Valerio Binasco e Woody Allen, tra Haber, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, che ci coglie sempre impreparati tra commozione e comicità, che ci fa

teatro con il suo “Genova 01” e che adesso diventa “Genova 21”. Tra disegni, infantilmente dissacranti, e una narrazione che procede per interventi ai microfoni sul boccascena, la piece è un'arringa al non-detto, al non-fatto, alle zone d'ombra, al non dichiarato. Sembra che su questa vicenda non ci sia più niente da dire e poi c'è sempre qualcosa da sottolineare, da ricordare, da riportare bene alla mente, alla luce per non far scendere l'oblio su gravità mostruose che, per difesa, abbiamo rimosse dalla memoria. E l'incedere di Paravidivo, conduttore kantoriano delle operazioni, con il suo classico modo avvolgente e affascinante di stare in scena mix tra Valerio Binasco e Woody Allen, tra Haber, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, che ci coglie sempre impreparati tra commozione e comicità, che ci fa  sentire partecipi e vivi. “Celebriamo i 20 anni dal G8. Che cosa festeggiamo?”, è un'atroce verità schiaffataci in faccia in questo mondo che ha bisogno di continue ricorrenze e scadenze temporali. Ma è difficile anche a distanza di vent'anni raccontare tutto quel corto circuito di Istituzioni, quel groviglio di macchinazioni. Ed ancora il drammaturgo-attore ci scuote nelle nostre certezze, dalle nostre poltrone: “Potevo essere io, poteva capitare a me” e un brivido avanza lungo la schiena e si fa pesante e concreto. Le brutalità commesse le senti tutte sulla pelle quando sale sul palco Mark Cowell, il cittadino britannico che nell'attacco alla Diaz perse sedici denti e gli furono rotte otto costole e ci dice che la parte più brutta di quest'esperienza segnante non sarebbero state le botte e il massacro che lo mandarono in coma ma tutti i processi successivi, gli incubi notturni, il non essere creduto. Sciocca ancora il racconto di quei giorni e il teatro fa riemergere le ferite, le riapre, le fa sanguinare. Nel '01 abbiamo perso l'innocenza ma in questi venti anni non l'abbiamo certo ritrovata. I nomi dei feriti di quella sciagurata notte senza alcun senso sono calci e schiaffi alle nostre coscienze. Quando tutto finisce sono quasi le tre di notte, gli occhi rigati, i nasi che colano sotto le mascherine, le mani calde per gli applausi, l'impotenza che non ci fa esclamare: “Non accadrà più”. Uva, Aldrovandi e Cucchi ci guardano.

sentire partecipi e vivi. “Celebriamo i 20 anni dal G8. Che cosa festeggiamo?”, è un'atroce verità schiaffataci in faccia in questo mondo che ha bisogno di continue ricorrenze e scadenze temporali. Ma è difficile anche a distanza di vent'anni raccontare tutto quel corto circuito di Istituzioni, quel groviglio di macchinazioni. Ed ancora il drammaturgo-attore ci scuote nelle nostre certezze, dalle nostre poltrone: “Potevo essere io, poteva capitare a me” e un brivido avanza lungo la schiena e si fa pesante e concreto. Le brutalità commesse le senti tutte sulla pelle quando sale sul palco Mark Cowell, il cittadino britannico che nell'attacco alla Diaz perse sedici denti e gli furono rotte otto costole e ci dice che la parte più brutta di quest'esperienza segnante non sarebbero state le botte e il massacro che lo mandarono in coma ma tutti i processi successivi, gli incubi notturni, il non essere creduto. Sciocca ancora il racconto di quei giorni e il teatro fa riemergere le ferite, le riapre, le fa sanguinare. Nel '01 abbiamo perso l'innocenza ma in questi venti anni non l'abbiamo certo ritrovata. I nomi dei feriti di quella sciagurata notte senza alcun senso sono calci e schiaffi alle nostre coscienze. Quando tutto finisce sono quasi le tre di notte, gli occhi rigati, i nasi che colano sotto le mascherine, le mani calde per gli applausi, l'impotenza che non ci fa esclamare: “Non accadrà più”. Uva, Aldrovandi e Cucchi ci guardano.

Tommaso Chimenti 12/10/2021

"Grounded": nel blu dipinto di grigio

GENOVA – 2021 anno molto importante per il Teatro Nazionale, a 70 anni dalla sua fondazione, e per Genova, a 20 da quel famigerato e mai scordato G8. Potremmo dire: “2021 Odissea nello Spazio”, visione che ci suggerisce l'imponente, mastodontica ed elettrizzante struttura che sorregge “Grounded”, spingendo in orbita le profonde analisi che il testo di George Brant instilla, nella regia illuminata e concreta di Davide Livermore e sostenuta dalla celestiale interpretazione, pungente e coriacea, di Linda Gennari. E' uno spettacolo dal respiro internazionale, dal gusto e sapore che travalica i nostri magri confini; la senti, la percepisci la grancassa che si gonfia, l'importanza nella sua semplicità: una grande attrice, piccola nei confronti della macchineria che la sovrasta e schiaccia, che invece riesce a domarla, a tenerla a bada, a prenderne le redini, a danzarci sopra come l'Avatar sul suo drago, come Amazzone al galoppo, come Aladino sul suo tappeto volante. E' questo incrocio e ossimoro di dimensioni che crea squilibrio e frizione, energia, elettricità; sembra che da un momento all'altro le due piattaforme, il pavimento e un cielo posticcio da Presepe, contornate da neon che la r endono vicina ad astronavi uscite da “Incontri ravvicinati del Terzo tipo” o “X Files”, possano comprimere e strizzare questa figura sottile e verticale, una Linda Gennari in stato di grazia e in formissima, in un monologo (1h45' senza togliere il piede dall'acceleratore) intenso, vibrante, tambureggiante come una poesia futurista, una Giovanna d'Arco furente e pasionaria che sprigiona una forza, una concentrazione, e dona un magma di sensazioni e un ventaglio di sentimenti con cambi di registro repentini, dalla dolcezza di mamma all'essere un carrarmato, uno schiacciasassi, una macchina da guerra.

endono vicina ad astronavi uscite da “Incontri ravvicinati del Terzo tipo” o “X Files”, possano comprimere e strizzare questa figura sottile e verticale, una Linda Gennari in stato di grazia e in formissima, in un monologo (1h45' senza togliere il piede dall'acceleratore) intenso, vibrante, tambureggiante come una poesia futurista, una Giovanna d'Arco furente e pasionaria che sprigiona una forza, una concentrazione, e dona un magma di sensazioni e un ventaglio di sentimenti con cambi di registro repentini, dalla dolcezza di mamma all'essere un carrarmato, uno schiacciasassi, una macchina da guerra.

Freddo e caldo insieme, schiaffo e carezza spostano il pubblico, lo fanno oscillare, tenuto sul filo come burattino, sospeso come lo è la protagonista su questo trapezio sorretto da cavi, ondeggiante come transatlantico tra le onde, ora in salita, adesso in discesa come un Tagadà al Luna Park di vetri e plexiglas trasparenti, di tubi e acciaio da Titanic, come un'anatomia di un'ascensore (per l'Inferno). Infatti questa continua salita e discesa, desiderando, raccontando, agognando il blu da parte di questa Top Gun al femminile sprezzante del pericolo, anzi gaudente dell'adrenalina che il volo su obiettivi da bombardare possa regalarle, è, paradossalmente, l'infilarsi nel buco nero dell'esistenza, alla ricerca del senso perduto, quel blu che era vita e sogno diventa incubo e labirinto dentro le pieghe del mondo terreno che le cambia attorno e la trasforma nonostante tutte le sue resistenze. Una pilota, abituata ed addestrata a rischiare la vita per dare la morte ai nemici, si trova “costretta” dalle circostanze della vita ad essere “Grounded”, la peggior offesa e incubo per uno che solca le nuvole: atterrato, appiedato, fermo, statico, con i piedi per terra, parcheggiato. Non più il blu ma il grigio terra dove tutto è piatto e sano e sicuro. Ed è proprio quella salvezza, quella stabilità, che la svuota, la spolpa, la prosciuga. Da bombardatrice dei cieli, sposandosi e diventando mamma, il suo ruolo cambia; adesso starà a terra, guidando un drone da milioni di dollari, e ucciderà i “cattivi” a distanza di migliaia di chilometri, in tutta sicurezza, come se fosse davanti ad un videogioco, senza enfasi, nessun pathos, zero guerriglia. Un lavoro sedentario, da ragioniere, poltrona e joystick.

Linda Gennari è slanciata, elegante, una fiamma (nell'accezione dantesca di anima) che sale nel blu marino, è decisa e dolce, combattuta tra una fragilità che la sbriciola e l'essere Joe Temerario, “faccio mille acrobazie col mio aeroplano e diecimila volte ho già toccato il cielo, perché come un falco io arrivo a tremila metri e poi mi butto giù in picchiata, ma che emozione ogni volta sfidare la vita rotolando nel cielo sopra il mio aeroplano”. La sensazione della velocità è irrefrenabile a confronto con la scrivania, a combattere nella sua lotta interiore dove è proprio lei a rimanere dilaniata come morsa da cani inferociti, da Cerberi famelici che le strappano le carni in questo dilemma intestino che le ha dato quella serenità che la sta facendo sfiorire, sformare, sfilacciare. Chiusa e stretta tra la voglia di andare e quella di restare. E' proprio questo scollamento tra l'andare a bombardare in poltrona tornando sana e salva ogni sera a casa, come se Ulisse avesse timbrato il cartellino e ogni notte avesse dormito accanto a Penelope, che la turba profondamente non riuscendo ad essere contemporaneamente una borghese che fa la spesa e gioca con la figlia e dopo poche ore distrugge minareti e lancia razzi in mezzo al deserto annientando corpi dei quali vede soltanto il calore attraverso i suoi strumenti di precisione che tutto sentono e analizzano.

è slanciata, elegante, una fiamma (nell'accezione dantesca di anima) che sale nel blu marino, è decisa e dolce, combattuta tra una fragilità che la sbriciola e l'essere Joe Temerario, “faccio mille acrobazie col mio aeroplano e diecimila volte ho già toccato il cielo, perché come un falco io arrivo a tremila metri e poi mi butto giù in picchiata, ma che emozione ogni volta sfidare la vita rotolando nel cielo sopra il mio aeroplano”. La sensazione della velocità è irrefrenabile a confronto con la scrivania, a combattere nella sua lotta interiore dove è proprio lei a rimanere dilaniata come morsa da cani inferociti, da Cerberi famelici che le strappano le carni in questo dilemma intestino che le ha dato quella serenità che la sta facendo sfiorire, sformare, sfilacciare. Chiusa e stretta tra la voglia di andare e quella di restare. E' proprio questo scollamento tra l'andare a bombardare in poltrona tornando sana e salva ogni sera a casa, come se Ulisse avesse timbrato il cartellino e ogni notte avesse dormito accanto a Penelope, che la turba profondamente non riuscendo ad essere contemporaneamente una borghese che fa la spesa e gioca con la figlia e dopo poche ore distrugge minareti e lancia razzi in mezzo al deserto annientando corpi dei quali vede soltanto il calore attraverso i suoi strumenti di precisione che tutto sentono e analizzano.

La Gennari è dolente e rabbiosa, dividendosi tra i chiaroscuri e il senso di colpa, è affascinante e accattivante come un serpente, come una mantide religiosa, come uno scorpione che ti attira a sé, compressa tra deliri di onnipotenza e friabilità e incertezza estreme. Ma "Grounded" è anche una critica al lavoro esternalizzato degli ultimi decenni, al lavoro tolto all'uomo e dato alle macchine che avrebbero dovuto aiutare l'uomo e non sostituirlo. Se volessimo forzare la mano alla drammaturgia potremmo anche avventurarci in un parallelo tra il teatro in presenza e il volo e tra lo streaming e il drone.

Tommaso Chimenti 02/05/2021

Ph: Federico Pitto

"Il mercato della carne": l'attesa del lavoro è essa stessa uno (snervante) lavoro

GENOVA – Avete mai provato ad iscrivervi a quei siti che propongono di trovarvi velocemente un lavoro? Ecco, non sono altro che contenitori per raggranellare indirizzi mail di persone che effettivamente stanno, disperatamente, cercando un'occupazione e che verranno, da allora in poi, subissate di mail di corsi di formazione (a pagamento, ovviamente), di master, di diplomi online utilissimi per riuscire finalmente a trovare l'impiego giusto per te. La sensazione è quella del parcheggio, del limbo, della sala d'attesa mentre l'obbiettivo si sposta sempre più fino a smaterializzarsi, a diventare nebuloso e, dopo alcuni anni, chiedersi che cosa stavo cercando e, non trovando risposta, smettere di cercarlo. In Italia il tasso di disoccupazione è quasi al 10%, mentre quello giovanile (15-24 anni) sfiora il 30%. E questi dati nel Sud Italia aumentano vertiginosamente. Un Paese basato sui bar e sulle pizzerie altro che cultura, sul lavoro nero altro che la dieta mediterranea e il Patrimonio Unesco.

Diminuiscono sempre più le persone che cercano un lavoro, rassegnandosi, e andando ad ingolfare la categoria degli “inattivi” ovvero chi non studia, non lavora e nemmeno cerca più un lavoro. Mettiamoci la crisi degli anni 2000, il Job Act, il Covid e il fatto che le aziende vogliono soltanto stagisti inesperti da formare, con sgravi fiscali annessi, e che una volta formati vengono “liberati” sul mercato e rimpiazzati con nuovi ragazzi a stipendio da apprendista. Siamo in troppi e troppo scolarizzati. Anche l'università è diventata un grande parcheggio dove sostare dopo le superiori per altri cinque anni minimo in attesa che qualcosa si sblocchi e alla fine di quel corso-periodo di studio ti accorgi che da una parte sei più consapevole e quindi, dall'altra, ancora più infelice. Anche perché ti stai affacciando sul mercato del lavoro ad un'età compresa tra i 25 e i 30: il mutuo non te lo darà nessuno, la pensione scordatela, vivi ancora con i tuoi perché un affitto è difficile da pagare soprattutto in una grande città. E intanto su Instagram vedi soltanto fotografie di aerei privati, piscine e luoghi da sogno che non potrai mai raggiungere. E' il post capitalismo, bellezza.

E' di  questa grande bolla-farsa generazionale che parla l'autore Bruno Fornasari (codirettore insieme a Tommaso Amadio del Teatro dei Filodrammatici milanese) nel suo testo “Il mercato della carne” dove i ragazzi, le persone non sono nemmeno numeri ma oggetti da spostare, sostituire, neanche vendere ma illudere giorno dopo giorno di un nuovo step da inseguire, di un nuovo piccolo traguardo da conseguire per essere più appetibili nei confronti del famigerato mondo del lavoro che chiede esperienza senza averti mai messo nelle condizioni di poterla fare, che chiede che tu sappia le lingue straniere, meglio se cinese o russo o arabo, che ti chiede di essere sempre al top quando mancano le basi, l'abc della sopravvivenza. Non si parla di felicità ma proprio di sussistenza. E questa drammaturgia, messa in scena qualche anno fa all'interno del laboratorio di recitazione Oltrarno del Teatro della Pergola, scuola di formazione del mestiere dell'attore diretta da Pierfrancesco Favino, dove Fornasari era docente, e stavolta portata sul palcoscenico dal Teatro Nazionale di Genova con gli allievi appena diplomati, crea un immaginario purgatoriale dove l'attesa snervante sposta di ora in ora, di giorno in giorno, di mese in mese non tanto l'impiego agognato ma quanto la possibilità, preceduta da test complicatissimi, di poter accedere quanto meno ad un misero e basilare colloquio. Quindi si lotta e si fatica, ci si scervella e ci si contorce non per il successo, non per il goal ma per avere soltanto la possibilità di poter essere ascoltati e messi alla prova.

questa grande bolla-farsa generazionale che parla l'autore Bruno Fornasari (codirettore insieme a Tommaso Amadio del Teatro dei Filodrammatici milanese) nel suo testo “Il mercato della carne” dove i ragazzi, le persone non sono nemmeno numeri ma oggetti da spostare, sostituire, neanche vendere ma illudere giorno dopo giorno di un nuovo step da inseguire, di un nuovo piccolo traguardo da conseguire per essere più appetibili nei confronti del famigerato mondo del lavoro che chiede esperienza senza averti mai messo nelle condizioni di poterla fare, che chiede che tu sappia le lingue straniere, meglio se cinese o russo o arabo, che ti chiede di essere sempre al top quando mancano le basi, l'abc della sopravvivenza. Non si parla di felicità ma proprio di sussistenza. E questa drammaturgia, messa in scena qualche anno fa all'interno del laboratorio di recitazione Oltrarno del Teatro della Pergola, scuola di formazione del mestiere dell'attore diretta da Pierfrancesco Favino, dove Fornasari era docente, e stavolta portata sul palcoscenico dal Teatro Nazionale di Genova con gli allievi appena diplomati, crea un immaginario purgatoriale dove l'attesa snervante sposta di ora in ora, di giorno in giorno, di mese in mese non tanto l'impiego agognato ma quanto la possibilità, preceduta da test complicatissimi, di poter accedere quanto meno ad un misero e basilare colloquio. Quindi si lotta e si fatica, ci si scervella e ci si contorce non per il successo, non per il goal ma per avere soltanto la possibilità di poter essere ascoltati e messi alla prova.

Questo “Mercato della carne”, nel contingente reale, racconta anche di molto altro: i ragazzi in scena si sono diplomati lo scorso febbraio e pensavano di entrare nel mondo del lavoro attoriale dalla porta principale, invece il Covid ha annullato prima le repliche già fissate per maggio '20 e saltate per il primo lockdown al quale è seguita un'apertura dei teatri e dunque procrastinate a novembre ma a quel punto era intervenuta la seconda quarantena a zone colorate e infine nuovamente cancellate. A metà aprile, in una prova aperta a pochissimi operatori, è andato finalmente in scena, quasi un parto, un respiro, un cerchio che si chiude, una boccata d'ossigeno, la degna conclusione di un percorso triennale che senza questo approdo sarebbe rimasto zoppo, infelice, monco. Questo spettacolo è un segno di rinascita, di ritorno, di speranza, di domani. E proprio in questi giorni la scuola del TN di Genova festeggia il ritorno degli allievi in presenza. Stop allo streaming, stop alla dad, l'attore si fa guardandosi, toccandosi, sudore e carne.

La carne di questo distopico (neanche poi tanto) scritto che confeziona una decina di figure lontanissime (che compongono tutto lo spettro dei caratteri) tra di loro in uno spazio claustrofobico carico di tensione, aspettative, illusioni e conseguenti forti e acre disillusioni. Come se facessi una maratona e alla fine ti aggiungessero sempre nuovi chilometri, il miraggio della ricompensa che sfiorisce, tu che sei sempre più stanco, più depresso, meno motivato, svuotato e senza forze mentre il Mercato ti chiede sempre di stare sull'attenti, sempre pronto perché eventualmente, forse, non si sa mai che la ruota giri. E, nella penuria dei posti di lavoro, vincono le raccomandazioni (e anche l'alibi delle raccomandazioni altrui), le conoscenze, le amicizie, le promesse, i cognomi. Che tutti gli altri si scozzino in questa agorà senza dignità, tutti a cercare un posto al Sole quando tutti i lettini da abbronzatura sono stati occupati e per te non c'è più posto se non nella fredda ombra.

La regia di Simone Toni, al quale è stato appena conferito il “Premio Ivo Chiesa” proprio da parte del Teatro Nazionale di Genova (e attore per Ronconi, Castellucci e Lavia) costringe questi ragazzi in una sorta di scantinato dalle pareti a scomparsa, quasi boudoir, o separè da casa giapponese, che chiudono, limitano, soffocano. In alto campeggia la scritta “La città dei mestieri” che sembra uno di quei tanti slogan ministeriali che sono efficaci soltanto a parole ma che nei fatti si sbriciolano davanti alla dura realtà, al muro solido della mancanza di prospettive. Pare di essere dentro Pinocchio con i giovani, che non cercano neanche più il Paese dei Balocchi disfatti da alcool e droghe, che sostano, che aspettano il loro momento, il loro treno che mai passerà. Sembra di vedere quasi le folle oceaniche di migliaia di persone che si accalcano per avere una chance in un Reality pur avendo la netta sensazione di non essere all'altezza, di non sapere quale profilo stanno cercando, di parteciparvi per mancanza di alternative.

La crisi è permanente e qui in scena la puoi palpare con mano, nelle parole, nei discorsi, negli atteggiamenti, nelle posture, tutto non ha più ormai alcun senso, la vita, la morte, il sesso, il domani, la scala valoriale ha smesso di avere una logica. Ma tra il Mercato della Carne, i ragazzi cestinati nello sgabuzzino, e il lavoro ci sono sempre intermediari senza scrupoli che se ne approfittano, che si ingozzano e s'ingrassano sul desiderio di molti di uscire da quella condizione. E il gioco, al massacro, è tutto tra questi dieci nuovi schiavi e il caporale con marcato accento del Sud, tra i dieci laureati e un ignorante, maleducato, rozzo, grezzo che dispone dei loro destini facendosi pagare per dare loro la falsa illusione di un probabile, futuribile colloquio con i cinesi, i nuovi padroni. Incontro che, come accade con i miraggi, mai si potrà toccare con mano ma che sempre si sposterà un po' più in avanti, come oasi nel deserto.

C'è  quella che guarda sempre il telefonino, chi dormicchia ubriaco ma quando si sveglia ragiona di genocidi e politiche economiche complesse, chi ascolta conferenze sul clima, chi è timido e introverso come Woody Allen, chi estroso e dinamico come Damiano il cantante dei Maneskin (Michele De Paola tiene botta), chi è depressa e, forse per questo, si è rifatta il seno, l'attore innamorato del “Gabbiano” cechoviano, l'uomo che esce dalla spazzatura saggio angelico con il suo palloncino come uno Smile inebetito e fuori luogo, il kapò appunto e la sua geisha. Sono rabbiosi ma anche senza forze. Potrebbero essere clandestini ad un qualsiasi confine in attesa del lasciapassare che oggi non arriverà e neanche domani e forse, vedremo un giorno, e intanto invecchi, appassisci e forse, in un futuro prossimo ti daranno quel foglio non saprai più che neanche fartene, non avrà più senso, non avrai più energie per andare dove volevi andare quando era importante arrivarci. Anche mantenere la lucidità emotiva e psichica è complicato. L'infelicità si cura con lo xanax, rimane l'assuefazione a quel nulla pallido e smorto. Non si arriva mai, siamo sempre in apnea.

quella che guarda sempre il telefonino, chi dormicchia ubriaco ma quando si sveglia ragiona di genocidi e politiche economiche complesse, chi ascolta conferenze sul clima, chi è timido e introverso come Woody Allen, chi estroso e dinamico come Damiano il cantante dei Maneskin (Michele De Paola tiene botta), chi è depressa e, forse per questo, si è rifatta il seno, l'attore innamorato del “Gabbiano” cechoviano, l'uomo che esce dalla spazzatura saggio angelico con il suo palloncino come uno Smile inebetito e fuori luogo, il kapò appunto e la sua geisha. Sono rabbiosi ma anche senza forze. Potrebbero essere clandestini ad un qualsiasi confine in attesa del lasciapassare che oggi non arriverà e neanche domani e forse, vedremo un giorno, e intanto invecchi, appassisci e forse, in un futuro prossimo ti daranno quel foglio non saprai più che neanche fartene, non avrà più senso, non avrai più energie per andare dove volevi andare quando era importante arrivarci. Anche mantenere la lucidità emotiva e psichica è complicato. L'infelicità si cura con lo xanax, rimane l'assuefazione a quel nulla pallido e smorto. Non si arriva mai, siamo sempre in apnea.

“No future” urlavano i Sex Pistols ma a differenza degli anni '70, quando curavano il male con la protesta e i buchi nelle braccia, adesso con un telefonino, gli aperitivi e una parabola ci hanno silenziato. Per essere scelti i ragazzi devono avere in dote dinamismo, ottimismo e intraprendenza ma il Mondo ha succhiato ai candidati queste qualità perché quel Mondo si nutre di quella determinazione, di quella costanza e di quella voglia di arrivare e la spolpa fino all'ultima goccia prima di passare alla nuova informata di giovani da sgonfiare. I tentativi di suicidio sono all'ordine del giorno. Un testo acido, critico che non ci fa vedere la luce, anche se alla fine vengono aperti i grandi finestroni laterali e le porte a far circolare aria, ossigeno e chiarore, lucentezza, luminosità e splendore. Dopotutto il teatro è il luogo dove l'impossibile diventa possibile, dove il non credibile diventa incredibilmente plausibile. Dopotutto, come diceva il grande Eduardo, “il teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare un senso alla vita”.

Tommaso Chimenti 17/04/2021

Ph: Federico Pitto

Lisma è "Giusto", un timido schiacciato dalla stupidità della massa

GENOVA – “Sguardo basso, cerchi il motivo per un altro passo, Ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, E ti fai solitario quando tutti fanno branco, Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando” (“Una chiave”, Caparezza).

Come un ballerino che fluttua dolce sulle nuvole questo “Giusto” (tra gli sbagliati) ci colpisce come uno dei migliori antieroi per eccellenza; spaventato, impaurito, timido come lo siamo stati tutti una o mille volte durante la nostra esistenza. Quella che si crea tra platea e palco non è soltanto empatia ma una sorte di sotterranea elettricità che ci accomuna in questo viaggio delicato e tenero che Rosario Lisma fa fare al suo pubblico, prendendoci per mano senza dominare, accompagnandoci passo dopo passo, mai davanti sempre a fianco, complici senza ruffianerie. “Giusto” (prod. Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, scritto e diretto dall'attore siciliano da anni di stanza a Milano) ha molto del corpo che lo abita, come Lisma è pacato, gentile, saggio, ti fidi, gli apri volentieri il cuore. Si genera subito un legame forte, di solidarietà che mai sfocia nel patetismo, di vicinanza senza travalicare nel vittimismo, noi siamo Giusto e Giusto è in noi, ci riconosciamo, è per questo che lo amiamo fin dall'inizio, fin dalle prime battute.

E guai a chiamarlo sfigato o sfortunato o addirittura Fantozzi, con il quale certamente ha diversi tratti in comune: per il nostro sguardo il suo personaggio pennellato e pastellato, tratteggiato, soffice e tenue ci ha ricordato una miscela che lo lega a Paperino e Clark Kent, ha qualcosa del pacioso Homer Simpson impastato con il “Preferirei di no” di Bartleby, anch'egli scrivano-impiegato, qualche tratto di Meursault de “Lo Straniero” nell'accezione del non saper prendere una direzione, lo sconfitto Ettore e la gentilezza di Tintin, l'emarginazione di Holden Caulfield e l'isolamento di Gregor Samsa, l'inadeguatezza di Arturo Bandini di John Fante, l'ingenuità di Candide di Voltaire e le sventure di Marcovaldo o le depressioni di Pierrot, le avversità di Zeno dell'omonima coscienza ma soprattutto ci è sembrato di scorgere la morbidezza affettuosa di Charlie Brown. Insomma nei Ricchi e Poveri sarebbe stato quello con i baffi, degli 883 il biondo. La sua disponibilità e premura nel farsi accettare gli altri la scambiano per mollezza e debolezza e di questo se ne approfittano. Giusto si sottrae all'arena, fugge alla pugna, rifiuta la competizione, scansa l'agorà, non impugna le armi. E' uno da decibel bassi, che non vuole litigare, che non si mette in mostra e in un mondo tutto basato e incentrato sull'aspetto, sul fisico, sulla forma, sulla presa di posizione forte la sua non-scelta volontaria è un collasso, un suicidio, un azzeramento.

Dietro Lisma (sul grande schermo lo abbiamo visto in “Smetto quando voglio”, sul piccolo in “1994” dove interpretava il leghista Roberto Maroni  e nel “Commissario Montalbano”), che sul palco ha postura e sicurezza che ci hanno ricordato Pierfrancesco Favino, si muovono i disegni di Gregorio Giannotta (l'artista che ha adornato l'interno della sala Dino Campana della Tosse rendendola unica), illustrazioni leggere, bozzetti infantili, schizzi commoventi e luminosi, caldi come un abbraccio materno. Alimentano la forza delle parole esili e lievi che escono dal racconto di una vita, la famiglia, il lavoro, gli affetti in sordina, in deficit e in rimessa, un doppio binario che concede e scalda, un rapporto generoso che colora questo viaggio in bianco e nero del nostro Giusto che è ancora avvolto nel bozzolo, che teme nel dispiegare le ali, a farsi farfalla per coloro che potranno apprezzarne il volo.

e nel “Commissario Montalbano”), che sul palco ha postura e sicurezza che ci hanno ricordato Pierfrancesco Favino, si muovono i disegni di Gregorio Giannotta (l'artista che ha adornato l'interno della sala Dino Campana della Tosse rendendola unica), illustrazioni leggere, bozzetti infantili, schizzi commoventi e luminosi, caldi come un abbraccio materno. Alimentano la forza delle parole esili e lievi che escono dal racconto di una vita, la famiglia, il lavoro, gli affetti in sordina, in deficit e in rimessa, un doppio binario che concede e scalda, un rapporto generoso che colora questo viaggio in bianco e nero del nostro Giusto che è ancora avvolto nel bozzolo, che teme nel dispiegare le ali, a farsi farfalla per coloro che potranno apprezzarne il volo.

Giusto viene giudicato perché non è come gli altri bambini prima, come gli altri adolescenti dopo, come gli altri uomini, come gli altri impiegati; e non si fa neanche omologare, preferisce la sua ombra, la non partecipazione, il non uscire allo scoperto perché è preoccupato, fino all'immobilismo, che mostri come il Disagio o la Vergogna lo prostrino, lo annientino, lo affliggano. Si ride, si ride amaro, si ride di noi, di come siamo stati, di come saremo in altre mille circostanze. Di come spesso siamo inflessibili soprattutto con noi stessi: Giusto ci dice, perché è ancora necessario  dirselo e ricordarselo, che non dobbiamo giudicare e che ogni volta che lo hanno fatto nei nostri confronti abbiamo sentito una lama conficcarsi alla bocca dello stomaco. Si sente insignificante e inconcludente perché è il giudizio sociale che lo fa sentire tale, che lo relega nell'angolo, che, non comprendendolo, preferisce schiacciarlo, derubricandolo a “strano”, etichettarlo tra le stramberie, in quell'ordinario incolore che non vale neanche la pena di menzionare. In un mondo dove tutti sembrano superman, o almeno lo vogliono con forza comunicare all'esterno, dove tutti hanno un'opinione su tutto, il suo essere indeciso, incerto, titubante, fallace, silente, uno che ancora addirittura arrossisce, viene discriminato e ghettizzato perché è il germe del diverso che può far saltare il banco, che può far pensare e riflettere ognuno sulla propria esistenza.

dirselo e ricordarselo, che non dobbiamo giudicare e che ogni volta che lo hanno fatto nei nostri confronti abbiamo sentito una lama conficcarsi alla bocca dello stomaco. Si sente insignificante e inconcludente perché è il giudizio sociale che lo fa sentire tale, che lo relega nell'angolo, che, non comprendendolo, preferisce schiacciarlo, derubricandolo a “strano”, etichettarlo tra le stramberie, in quell'ordinario incolore che non vale neanche la pena di menzionare. In un mondo dove tutti sembrano superman, o almeno lo vogliono con forza comunicare all'esterno, dove tutti hanno un'opinione su tutto, il suo essere indeciso, incerto, titubante, fallace, silente, uno che ancora addirittura arrossisce, viene discriminato e ghettizzato perché è il germe del diverso che può far saltare il banco, che può far pensare e riflettere ognuno sulla propria esistenza.

Un testo, a tratti surreale altre volte grottesco, che è una favola moderna, una parabola che parla di speranza quando la speranza credevamo fosse morta, ci dice che il cinismo è la tomba della comprensione dell'altro e l'anticamera del menefreghismo che ci condanna e ingabbia, che ci racconta di rinascita, di accettazione, di coraggio nell'essere se stessi e che “nessuno si salva da solo”. Lisma ha carisma, i suoi personaggi sono un prisma, la sua carica è un sisma, ha l'impatto di un cataclisma, di emozioni una risma, ha la forza di un aneurisma, è maturo come un aforisma.

“Meglio depressi che stronzi del tipo "me ne fotto". Perché non dicono "io mi interesso"?” (Caparezza, “La mia parte intollerante”).

Tommaso Chimenti 27/02/2021

L'impossibilità della vicinanza fisica e il teatro al telefono dei Cuocolo-Bosetti

FIRENZE - Era tanto che non lo facevo. Tre mesi. Tre lunghi mesi d'astinenza. Anche se questo piccolo contatto mi ha lasciato ancora più fame di prima, ancora più voglia di prima. Novanta giorni senza uno spettacolo teatrale, senza un teatro, senza una recensione. Da starci male. Ieri l'ho fatto ed è stato come, mera illusione, tornare non tanto alla normalità quanto a respirare quell'aria familiare dell'altro che, con parole e formule e gesti e parole sue, scandaglia il tuo animo lì pronto, aperto ad accogliere il diverso. Ho visto teatro, oltre che nell'edificio-teatro, in infinite modalità, dalla strada ai castelli, le torri, le piazze, nei parchi, gli scantinati, sui fiumi, le case private ma non sono riuscito, in questi due mesi, ad abituarmi alle riprese video, agli streaming, alle letture casalinghe, alle drammatizzazioni in salotto. Il teatro senza la magia del teatro, senza il buio, senza il patto tra platea e palco, quel silenzioso e tacito accordo per il quale ognuno conosce il proprio ruolo e il proprio spazio e si dedica all'altro, recitando o ascoltando, se al teatro togli quella polvere, quel non detto, tutto quello che sta tra le righe, rimane forse il mestiere, la voce, poco più. La tecnologia poi non aiuta quell'artigianalità intrinseca nel fare e nel fruire lo spettacolo dal vivo. La distanza e la non-fisicità del momento dilata il significato e lo fa diventare uno dei tanti contenuti che passano, che affollano senza sfamare, che riempiono senza incuriosire.

Ma, come dicevo, sono tornato a teatro, o meglio a respirare, in minima parte, quell'atmosfera: l'attesa, il mistero, la scoperta di un insospettabile sipario. Chi meglio dei Cuocolo/Bosetti, che hanno fatto spettacoli in case private come nella loro, in metro, camminando per le vie, insomma in ogni luogo possibile tranne che su un palco e in teatro, poteva meglio incarnare il teatro in queste settimane magre (e lo saranno anche i mesi a venire; il teatro purtroppo, come il cinema, per gli ambienti chiusi, sarà uno degli ultimi comparti a poter ripartire; salterà anche la stagione prossima visto che ci hanno già preannunciato che ci sarà sicuramente una seconda ondata del virus nel prossimo autunno?), in questo periodo dove gli attori arrancano imbrigliati nei loro domicili senza poter lavorare e il pubblico, gli appassionati, sentono di aver perso una fetta considerevole della loro vita senza il rito della visione del palcoscenico. Avevo già assistito ad una performance simile, sempre a cura del gruppo piemontese, una decina d'anni fa al Teatro Magnolfi a Prato: “Theatre on a line” (prod. Teatro di Dioniso, stavolta organizzato dal Teatro della Tosse di Genova).

Il titolo è rimasto lo stesso ma le condizioni ambientali sono estremamente mutate dando a questa pièce contorni reali, contingenti, pressanti. La reclusione, la solitudine, la lontananza ha fatto sì che per molti di noi i pochi contatti con l'esterno fossero tv e computer mentre per quanto riguarda l'interazione sociale l'unico mezzo, per sentire e confrontarsi con parenti e amici, fosse appunto il telefono, la voce, non gli occhi ma soltanto il tono, le parole nel mezzo il filtro della “cornetta” dello smartphone. Una pièce scritta e concepita proprio per toccare le profondità dello spettatore che in quel caso abbandonava il senso della vista (non c'era niente da vedere se non una stanza all'interno di uno spazio) per affinarne altri: la memoria, il ricordo, la nostalgia e tutto quello che semplici oggetti lì a portata di mano potevano suscitare. In questo caso, visto che la scrivania non poteva essere la stessa per tutti, il canovaccio è cambiato e anche radicalmente.  E' rimasta l'attesa, l'orario preciso al quale dover comporre un numero sconosciuto, la fibrillazione del non sapere che cosa aspettarsi, il confronto uno a uno (come spesso capita negli spettacoli di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti) che può solleticare come paralizzare, può eccitare come bloccare. Perché qui lo spettacolo si fa in due proprio se l'interazione procede, se all'azione segue una reazione, se c'è un reale, effettivo scambio di idee, se la partecipazione è sentita.

E' rimasta l'attesa, l'orario preciso al quale dover comporre un numero sconosciuto, la fibrillazione del non sapere che cosa aspettarsi, il confronto uno a uno (come spesso capita negli spettacoli di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti) che può solleticare come paralizzare, può eccitare come bloccare. Perché qui lo spettacolo si fa in due proprio se l'interazione procede, se all'azione segue una reazione, se c'è un reale, effettivo scambio di idee, se la partecipazione è sentita.

Ho composto il numero, dall'altra parte la voce di Roberta, sempre indimenticabile e presente, che è calda ed emozionante, che è erotismo ma anche confessore, che è amica e amante in un distacco che non c'è di barriere azzerate, di frontiere aperte, che riesce con pochissime parole a convincerti ad entrare nella sua modalità, in una comfort zone, in un alveolo, in una parentesi dove ogni scambio resterà, dove ogni racconto cadrà, in una intimità che come sarà creata dai due protagonisti (attrice e spettatore) morirà appena la conversazione finirà. Puoi sfruttare il tuo tempo, hai a disposizione un ascolto nuovo, dall'altra parte una figura non giudicante, puoi aprirti finalmente, puoi dire. Come si fa con gli sconosciuti anche se qui, paradossalmente, si è ancora più liberi proprio perché non esiste la dimensione visiva a guardare, scrutare. Solo una voce lontana che ci porta nel mondo dei C/B fatto di sogni che presto si trasformano in incubi, il buio, le carezze oscure, il bosco, il perdersi. E il testo prende pieghe reali, collegate al momento che stiamo vivendo, all'oggi fatto soltanto di distanziamento sociale, di mancanza di contatti, di abbracci, di possibilità di spostamenti. C'è quell'imbarazzo, quella dolce, tediosa sospensione.

Mi dice: “Chiudi gli occhi” e sembra di mettere l'orecchio su una conchiglia e sentire il mare che gorgoglia lontano ma che sembra di poterlo afferrare, tenere, prendere. Anche il silenzio risuona impressionante quando la parola si esaurisce e rimani in ascolto di un niente denso. La sua voce scivola su questo tappeto di nulla che sono state queste otto settimane da gettare nel dimenticatoio, la sua voce è uno squillo pacato, un richiamo fermo ma morbido, una chiamata, un risveglio. Sono stato a teatro, non ero proprio a teatro, ma che cos'è teatro e cosa non lo è? Per mezz'ora mi è sembrato di chiudere le palpebre e avere davanti una voce che rapiva la mia concentrazione e la mia attenzione per condurmi in altre stanze della mente, in altri palazzi della fantasia, in altri corridoi dell'esistenza. Non sono stato a teatro ma è stato comunque un assaggio, un tornare a provare a camminare, un mettere il piede nell'acqua del mare per sentire se è troppo fredda, un tastare il terreno per vedere se è possibile ancora correre, un tentativo per capire quanto ti è mancato, quanto ne vorresti ancora, di quante parole ti sei inaridito, di quante storie sei mancante,  di quanto ti è stato sottratto, della voglia che non si placa, dell'inutilità dello scorrere del tempo senza l'arte (e gli artisti) che ci possono accompagnare nella nostra ricerca, senza coloro che toccano la materia e la traducono in ascolto, senza quelli che oggi chiamano i lavoratori dello spettacolo.

di quanto ti è stato sottratto, della voglia che non si placa, dell'inutilità dello scorrere del tempo senza l'arte (e gli artisti) che ci possono accompagnare nella nostra ricerca, senza coloro che toccano la materia e la traducono in ascolto, senza quelli che oggi chiamano i lavoratori dello spettacolo.

E' incalcolabile e inquantificabile la perdita di ognuno di noi per ogni teatro chiuso, per ogni spettacolo saltato e per tutti quelli che salteranno, sarà una sconfitta ogni attore e attrice che dopo questo periodo non potrà più fare il suo lavoro (stare su un palco non è soltanto un lavoro), sarà una sciagura ogni compagnia che dovrà sparire. In gioco c'è la consapevolezza dell'essere cittadino, della polis, la formazione, l'informazione, l'abbeverarsi senza sentirsi mai sazi. Il teatro manca a tutti anche a coloro che ancora non sanno che gli sta mancando. Se ne accorgeranno.

Tommaso Chimenti 05/05/2020

I ricordi degli Instabili Vaganti nella jungle della "Global City"

GENOVA – Cos'è un uomo senza i suoi ricordi? Il duo degli Instabili Vaganti da Bologna si è spostato nel mondo in questi ultimi quindici anni e qui, vagando appunto come il loro nome ci suggerisce, hanno trovato una casa, un luogo, più luoghi disparati sul mappamondo, dove risiedere, creare, fare residenze, progettare lavori. Si sono creati il loro status, il loro passaporto artistico passando frontiere e riportando le loro esperienze nei loro laboratori, prima, e nelle loro performance, poi. Lo scrissi al tempo della visione de “Il Rito” dove pareva che, dopo tanto peregrinare e tanto materiale accumulato nelle retine, sulle ossa, tra gli appunti, dovessero ancora pienamente metterlo a fuoco, selezionare, digerire le esperienze per farne “teatro”, e non per mettere in scena i loro viaggi. I loro viaggi artistici di una vita, che li hanno formati e li hanno portati ad essere ciò che adesso sono, che hanno creato quell'humus, quell'habitat dove stazionano, ed è da lì, in questo luogo immaginifico e metaforico, inesistente e immateriale, che devono tentare di far passare, di comunicare il loro mondo interiore.

Anche questo “Global City” soffre delle stesse sbavature, seppur nel complesso si noti un deciso miglioramento e una maggiore accuratezza, video, coreografie e scene (la produzione del Teatro Nazionale di Genova, insieme al Festival uruguaiano FIDAE, nonché del Bando Siae “Per chi crea”, a sostegno del coro di sette giovani, si sente), con quadri dove ci raccontano il loro viaggio come una serie di diapositive e sezioni e racconti in giro per il globo. Sono ricordi estrapolati (come in “Minority Report” o in “Atto di forza”, “Se mi lasci ti cancello” e “The Bourne identity”) come in un laboratorio da esperimenti e cavie per toccare con mano il loro diario di bordo tra Messico, India, Uruguay, Corea del Sud.  Rimaniamo in superficie: ci raccontano quello che già sappiamo, ovvero che hanno fatto migliaia di chilometri per lavoro. Ne siamo entusiasti, li ammiriamo per questo, per ciò che sono riusciti a ritagliarsi. Ma poi? E quindi? Il viaggio dovrebbe essere un mezzo per raggiungere altre parti di sé non il fine ultimo come appare qui, viaggiare per raccontare di aver viaggiato.

Rimaniamo in superficie: ci raccontano quello che già sappiamo, ovvero che hanno fatto migliaia di chilometri per lavoro. Ne siamo entusiasti, li ammiriamo per questo, per ciò che sono riusciti a ritagliarsi. Ma poi? E quindi? Il viaggio dovrebbe essere un mezzo per raggiungere altre parti di sé non il fine ultimo come appare qui, viaggiare per raccontare di aver viaggiato.

Dovrebbero lasciarsi alle spalle questa loro poetica ed usarla e farla fruttare mettendola a servizio del teatro, non raccontarci che cosa hanno visto e fatto ai quattro angoli del pianeta ma, attraverso questa grande esperienza e fortuna che sono riusciti a crearsi e guadagnarsi sul campo, riuscire a metterla in un'opera senza cartina (altrimenti si scade nell'autocompiacimento), senza mappe e freccette (altrimenti è tripadvisor o booking.com), senza geografie tangibili (altrimenti si è blogger di viaggio o reporter, che è un altro mestiere rispetto all'attore o al performer). Manca il giusto distacco e la distanza necessaria per accantonare le proprie biografie, un lasciarsi in un angolo, divenire personaggio, quindi universale e trasversale, e abbandonare se stessi in camerino. Che il viaggio serva a formare, umanamente, esistenzialmente e professionalmente, ma che non sia lo scopo conclusivo e definitivo del racconto, il fine ultimo dello stare sul palco: “Queste sono le mie città, città reali nelle quali  ho vissuto e nelle quali mi sono sentita viva”, dice Anna Dora Dorno (deve lavorare sulla parte canora), “Questo è il mio teatro, questa è la mia arte e mi batterò per difenderla”, proclama Nicola Pianzola (bene, soprattutto nella parte coreografica e atletica). Un teatro che parla degli autori che fanno teatro, in un circolo claustrofobico a senso unico che fa il giro e che poi torna al punto di partenza.

ho vissuto e nelle quali mi sono sentita viva”, dice Anna Dora Dorno (deve lavorare sulla parte canora), “Questo è il mio teatro, questa è la mia arte e mi batterò per difenderla”, proclama Nicola Pianzola (bene, soprattutto nella parte coreografica e atletica). Un teatro che parla degli autori che fanno teatro, in un circolo claustrofobico a senso unico che fa il giro e che poi torna al punto di partenza.