Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi e Maurizio Donadoni alla Pergola con "Vetri rotti" di Arthur Miller

Sulla scia degli studi psicanalitici del primo Novecento e della letteratura che ne derivò, Armando Pugliese dirige una sua versione di “Vetri rotti” di Arthur Miller, in scena al Teatro della Pegola di Firenze dal 6 all’11 marzo 2018. Il testo, composto nel 1994, è ambientato nel 1936 in un’America benestante in cui giungono le prime notizie delle persecuzioni razziali e le minacce di una nuova guerra. Elena Sofia Ricci interpreta il ruolo di Sylvia, affetta da una strana infermità: tra il dramma di appartenere a una razza perseguitata e quello di essere una donna oppressa, la protagonista illanguidisce in una paralisi mentale prima che fisica. L’essenza sincera del suo carattere è bloccata da etichette resistenti agli impulsi interni e agli stimoli esterni. È una donna in lotta con sé stessa, in bilico fra trasgressione e buone maniere: ricorda figure femminili come Nora di Ibsen, rinchiusa nella sua “Casa di bambola”, o Anna Karenina di Tolstoj. «Il viaggio all’interno del testo è stato interessante, con il tentativo di restituirne tutti gli infiniti livelli di lettura: si parte dalla Notte dei Cristalli, dalla tragedia della guerra che sta per abbattersi sull’Europa, fino ad arrivare ad una riflessione sull’essenza del matrimonio e della crisi di coppia» così la Ricci.

Il richiamo alla sessualità e all’inconscio riporta invece ai personaggi di Schnitzler e ai loro mondi interiori. Anche se gli anni Novanta sono lontani da questi modelli, l’autore ne risente gli influssi a partire dagli studi; quanto al contesto spazio-temporale, esso appartiene certamente alla memoria del giovane Miller, ebreo residente a New York. Tutti i personaggi incarnano il tipo borghese, intrappolato in un vortice socio-economico in cui non si riconosce e in cui fa fatica a stare in piedi. È la crisi dell’identità umana; della società dei consumi americana che, alle porte di una nuova guerra, risente echi malinconici e inquietanti di una paura non del tutto vissuta e conosciuta; degli ebrei emigrati che non si sentono ebrei, che si vergognano di esserlo o che vogliono esserlo a tutti i costi; di una comunità che sembra accontentarsi dei beni materiali ma si rende conto di non riuscire a trovare la felicità.

La recitazione offre agli spettatori un'illusione di realtà: ci dimentichiamo del nostro posto in platea immergendoci completamente nei fatti, nel plot. Elena Sofia Ricci, GianMarco Tognazzi (dott. Hyman) e Maurizio Donadoni (Philip) sorprendono per rigore ed energia. Attraverso la voce e l’immedesimazione totale in caratteri e situazioni, riescono con successo a trasmettere emozione. Anche l’uso dello spazio è intelligente: la scenografia di Andrea Taddei, semplice e funzionale, basta per rappresentare quattro spazi diversi. La messinscena si pone a confronto con il primo allestimento italiano (Bologna, 28 febbraio 1995), realizzato con la traduzione di Masolino D’Amico e con la regia di Mario Missiroli: le finestre sul fondale si aprono su Manhattan, lontana dal dramma del mondo europeo che esplode oltre i confini del vasto panorama e nell’interiorità di Sylvia. Le vetrine ebree ridotte in frantumi dalle SS sono celate nel ricordo storico di una delle più grandi tragedie dell’umanità e tale dramma non trova rimedio nelle coscienze della collettività e del singolo, vittime degli stereotipi.

Benedetta Colasanti 07/03/2018

"La classe operaia va in Paradiso": da Petri a Longhi, dal cinema al Teatro della Pergola

Dopo il successo di “Istruzioni per non morire in pace”, Paolo Di Paolo e Claudio Longhi tornano al Teatro della Pergola di Firenze in qualità, rispettivamente, di drammaturgo e regista de “La classe operaia va in paradiso”. Si tratta dell’adattamento teatrale dell’omonimo film diretto nel 1971 da Elio Petri; film che allora fu caratterizzato da critiche, polemiche e minacce di censura. Dal cinema al teatro, dagli anni ’70 al 2018, un nuovo tentativo di esprimersi sulla classe operaia.

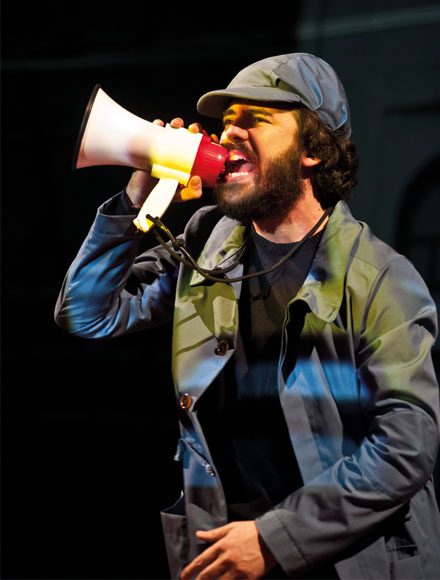

Il pubblico assiste a una riunione. Regista e sceneggiatore discutono sulla realizzazione di un film dedicato alla classe operaia, elaborano ipotesi di lavoro, idee sui caratteri, sui luoghi, sui fatti da raccontare. Sono due spiriti creatori invisibili ma essenziali nell’opera e sono anche leitmotiv meta-teatrali nella messinscena di Longhi e Di Paolo che, attraverso i due attori, interrompono e manipolano la storia. Il mondo è cambiato: le pellicole di Cinecittà targate Settanta sembrano oggetti da museo, le rivolte del ’68, la destra, la sinistra e la dittatura appaiono come un ricordo; Longhi si interroga sulla situazione lavorativa odierna: «Cosa succede quando il lavoro diventa precario? E cosa dobbiamo fare in termini di sicurezza?». La questione non è più politica ma umana; il politico, il manifestante e lo studente diventano ciarlatani di piazza mentre l’operaio, alienato dal buio della fabbrica e dai gesti meccanici e intrappolato nel dramma del suo quotidiano non vivere per portare uno stipendio a casa, impazzisce senza che nessuno se ne accorga. Oppresso da un’entità superiore che gli dice cosa fare e di farlo più velocemente, che lo padroneggia senza che possa avere il controllo di sé stesso, vede avverarsi la profezia di Orwell: «the Big Brother is watching you». La presa di distanza dalla politica è un elemento importante dell’allestimento di Longhi: le ideologie, prima molto sentite e combattute, oggi sono avvolte da uno strato di passività impolverata. La consapevolezza messa in luce con lo sfondamento del muro di Berlinoè quella di una realtà annebbiata, di un futuro cieco: è questo l’elemento che gli autori degli anni ’70, pensiamo a Petri ma anche al “Calderón” di Pasolini, hanno in comune con il nostro presente. La rivoluzione non ha senso pratico, oggi ne siamo soltanto un po’ più convinti e disillusi.

Il pubblico assiste a una riunione. Regista e sceneggiatore discutono sulla realizzazione di un film dedicato alla classe operaia, elaborano ipotesi di lavoro, idee sui caratteri, sui luoghi, sui fatti da raccontare. Sono due spiriti creatori invisibili ma essenziali nell’opera e sono anche leitmotiv meta-teatrali nella messinscena di Longhi e Di Paolo che, attraverso i due attori, interrompono e manipolano la storia. Il mondo è cambiato: le pellicole di Cinecittà targate Settanta sembrano oggetti da museo, le rivolte del ’68, la destra, la sinistra e la dittatura appaiono come un ricordo; Longhi si interroga sulla situazione lavorativa odierna: «Cosa succede quando il lavoro diventa precario? E cosa dobbiamo fare in termini di sicurezza?». La questione non è più politica ma umana; il politico, il manifestante e lo studente diventano ciarlatani di piazza mentre l’operaio, alienato dal buio della fabbrica e dai gesti meccanici e intrappolato nel dramma del suo quotidiano non vivere per portare uno stipendio a casa, impazzisce senza che nessuno se ne accorga. Oppresso da un’entità superiore che gli dice cosa fare e di farlo più velocemente, che lo padroneggia senza che possa avere il controllo di sé stesso, vede avverarsi la profezia di Orwell: «the Big Brother is watching you». La presa di distanza dalla politica è un elemento importante dell’allestimento di Longhi: le ideologie, prima molto sentite e combattute, oggi sono avvolte da uno strato di passività impolverata. La consapevolezza messa in luce con lo sfondamento del muro di Berlinoè quella di una realtà annebbiata, di un futuro cieco: è questo l’elemento che gli autori degli anni ’70, pensiamo a Petri ma anche al “Calderón” di Pasolini, hanno in comune con il nostro presente. La rivoluzione non ha senso pratico, oggi ne siamo soltanto un po’ più convinti e disillusi.

Longhi non resiste al cinema: in un chiaro omaggio all’opera di Petri, la cita drammaturgicamente e scenograficamente attraverso un grande schermo che, anteposto allo spazio scenico, scandisce il tempo della narrazione teatrale: la interrompe con proiezioni di stralci dal film; la ovatta fungendo da quarta parete; la lascia libera, consentendo agli attori di superare il cinema e interagire con il pubblico, di dominare il proscenio, di scendere in platea. Uno spettacolo diviso tra pura visione e predominanza della parola, tra occupazione e trasformazione dell’impianto scenico (dalle impalcature al nastro trasportatore, simbolo della catena di montaggio), all’irruenza in platea. La Pergola si trasforma in una grande fabbrica in cui studenti e sindacati confondono le proprie urla. Il valore aggiunto è la colonna sonora eseguita dal vivo da Filippo Zattini: violino e tastiera si alternano per rendere tangibili azioni e atteggiamenti emotivi; la musica irrompe nello spettacolo anche con il recitar cantando di Simone Tangolo che passeggia tra gli spettatori con chitarra a tracolla. Non per ultima, l’importanza degli attori, un ensemble perfettamente funzionante. Lino Guanciale, nei panni del protagonista Lulù Massa, dimostra la propria versatilità nel variare del timbro vocale, nel cimentarsi in dialetti diversi, nella mimica e nel gesto. In teatro, dichiara, si nutre di ansia e paura, sentimenti quotidiani che conferiscono sincerità alla sua performance; si ispira infatti al complesso mondo circostante, abitato da una massa sempre più numerosa di sottoproletari. Il coinvolgimento del pubblico, l’uso della platea e l’effetto sorpresa sono i caratteri vincenti di una messinscena ben costruita nel rispetto delle regole teatrali e drammaturgiche, prevalenti sulla conservazione degli aspetti cinematografici.

Longhi non resiste al cinema: in un chiaro omaggio all’opera di Petri, la cita drammaturgicamente e scenograficamente attraverso un grande schermo che, anteposto allo spazio scenico, scandisce il tempo della narrazione teatrale: la interrompe con proiezioni di stralci dal film; la ovatta fungendo da quarta parete; la lascia libera, consentendo agli attori di superare il cinema e interagire con il pubblico, di dominare il proscenio, di scendere in platea. Uno spettacolo diviso tra pura visione e predominanza della parola, tra occupazione e trasformazione dell’impianto scenico (dalle impalcature al nastro trasportatore, simbolo della catena di montaggio), all’irruenza in platea. La Pergola si trasforma in una grande fabbrica in cui studenti e sindacati confondono le proprie urla. Il valore aggiunto è la colonna sonora eseguita dal vivo da Filippo Zattini: violino e tastiera si alternano per rendere tangibili azioni e atteggiamenti emotivi; la musica irrompe nello spettacolo anche con il recitar cantando di Simone Tangolo che passeggia tra gli spettatori con chitarra a tracolla. Non per ultima, l’importanza degli attori, un ensemble perfettamente funzionante. Lino Guanciale, nei panni del protagonista Lulù Massa, dimostra la propria versatilità nel variare del timbro vocale, nel cimentarsi in dialetti diversi, nella mimica e nel gesto. In teatro, dichiara, si nutre di ansia e paura, sentimenti quotidiani che conferiscono sincerità alla sua performance; si ispira infatti al complesso mondo circostante, abitato da una massa sempre più numerosa di sottoproletari. Il coinvolgimento del pubblico, l’uso della platea e l’effetto sorpresa sono i caratteri vincenti di una messinscena ben costruita nel rispetto delle regole teatrali e drammaturgiche, prevalenti sulla conservazione degli aspetti cinematografici.

Benedetta Colasanti 28/02/2018

La morte non è una sciagura se ce la racconta Leonardo

SCANDICCI – “Gli uomini dell’occidente vivono come se non dovessero non morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto”. (Dalai Lama)

Ci vuole un genio per raccontare il più grande mistero dell'uomo: l'esistenza, e con essa la vita e di conseguenza anche la morte, cioè la fine stessa della vita, il segreto, la nebbia oltre la siepe, quel limbo dal quale (esclusi Dante e Orfeo) nessuno è tornato per spiegarcelo. E geniale è, a suo modo, la costruzione di questo paradigma, il surreale intreccio che Michele Santeramo tesse e crea, dipana e rilascia in questa sua nuova uscita sul palco, lui drammaturgo e non attore ma che già con “La prossima stagione”, in solitaria, e poi ne “Il nullafacente”, in compagnia, con il suo incedere cadenzato e  lento, quell'aplomb dialettico tenue e dolce, ci aveva fatto vedere e dimostrato che sulla scena ci sa stare, eccome. Ecco “Leonardo”, il genio che ci porta, con questa novella, favola per i bambini di ogni età (come i vecchi giocattoli in legno: dai 9 ai 99 anni), dentro le pieghe di un ragionamento che è bello, a prescindere, stare ad ascoltare, recuperando il vizio fugace dell'attesa straordinaria, del racconto iperbolico carico di segni, tanto metaforico quanto di grande insegnamento filosofico.

lento, quell'aplomb dialettico tenue e dolce, ci aveva fatto vedere e dimostrato che sulla scena ci sa stare, eccome. Ecco “Leonardo”, il genio che ci porta, con questa novella, favola per i bambini di ogni età (come i vecchi giocattoli in legno: dai 9 ai 99 anni), dentro le pieghe di un ragionamento che è bello, a prescindere, stare ad ascoltare, recuperando il vizio fugace dell'attesa straordinaria, del racconto iperbolico carico di segni, tanto metaforico quanto di grande insegnamento filosofico.

La sua riflessione profonda è un cammino illuminante e solare fin dentro le rughe del tempo, dietro gli anfratti della tanto millantata felicità, nelle viscere dell'eternità, tra le piaghe del Tempo. C'è tutto questo ed anche di più nel monologo (giustamente con scrivania e fogli al seguito, come una conferenza, come un saggio, come un incontro intimo, vicino, per pochi carbonari astanti a cogliere parole nuove, non aggressive, dalle quali la violenza e i decibel alti sono banditi) dell'autore pugliese de “Le scarpe” o “Il guaritore” o della recente trasposizione di “Uomini e no” (al Piccolo di Milano) da Vittorini. Tre quarti d'ora di grazia e leggerezza, nel senso più alto del termine, quello della lievità che tutto sorvola limpida, benedetta dalla ragione, dalla poesia, dall'armonia delle parole. Alle sue spalle si rinnova il sodalizio con i disegni dai colori sgargianti, annacquati ed infantili, nonché nostalgici, di Cristina Gardumi che qui ci hanno ricordato Basquiat. “Leonardo” è anche un testo antibellico; tutto comincia dai progetti del genio di Vinci per la costruzione di nuove e potenti armi, strumenti volti al sangue, alla ferita, alla morte. Metti le armi, metti la sezione dei cadaveri per capire meglio gli ingranaggi e le dinamiche dei corpi, il passo, sempre per un genio, dalla distruzione alla ricerca dell'eternità (il genio cerca sempre il negativo di ciò che sta facendo per avere la riprova di essere sulla strada giusta) è breve. Qui Leonardo lo vediamo simile, per fragilità e dubbi, a Enrico Fermi o a Paul Tibbets, pilota dell'Enola Gay che sganciò la bomba a Hiroshima: “La morte fa schifo” ratifica l'autore de “La dama con l'ermellino” e da qui comincia il suo peregrinare teso a scoprire le miserie umane per sconfiggerle, rendendolo eterno. È questo pensiero, trasformare la vulnerabilità dell'essere umano in imperitura e immortale forza, che alimenta e spinge e accende i suoi neuroni.

“Leonardo” è anche un testo antibellico; tutto comincia dai progetti del genio di Vinci per la costruzione di nuove e potenti armi, strumenti volti al sangue, alla ferita, alla morte. Metti le armi, metti la sezione dei cadaveri per capire meglio gli ingranaggi e le dinamiche dei corpi, il passo, sempre per un genio, dalla distruzione alla ricerca dell'eternità (il genio cerca sempre il negativo di ciò che sta facendo per avere la riprova di essere sulla strada giusta) è breve. Qui Leonardo lo vediamo simile, per fragilità e dubbi, a Enrico Fermi o a Paul Tibbets, pilota dell'Enola Gay che sganciò la bomba a Hiroshima: “La morte fa schifo” ratifica l'autore de “La dama con l'ermellino” e da qui comincia il suo peregrinare teso a scoprire le miserie umane per sconfiggerle, rendendolo eterno. È questo pensiero, trasformare la vulnerabilità dell'essere umano in imperitura e immortale forza, che alimenta e spinge e accende i suoi neuroni.

Santeramo si fa baricchiano nelle sue esposizioni magnetiche come una giornata di sole in inverno, le sue domande sono folgoranti come le intuizioni spiazzanti, lampanti e palesi dei bambini, i suoi enunciati hanno la schiettezza, la lucidità, la schiena dritta di una storia occhi negli occhi, con quella luce di fondo che ti conduce non certo alla verità dei fatti ma alla pulizia d'animo. Non è vero quello che mi racconti ma se il come è convincente allora posso credere a qualunque tua suggestione. E così Santeramo si fa Cicerone e chauffeur, Caronte e Virgilio e ci conduce, con una scrittura soave e soffice sempre più tra Calvino e Rodari, fin dentro il “Paese dove non si muore mai” che immediatamente ci fa rima dentro con quello collodiano dei Balocchi. Nuovi inganni, nuove luci, nuovi specchietti per le allodole per il vecchio vizio dell'uomo: non terminare la sua corsa ma proseguire nel tempo, bucando le ere, sforando le dimensioni. Tu chiamalo, se vuoi, botox o ibernazione.

intuizioni spiazzanti, lampanti e palesi dei bambini, i suoi enunciati hanno la schiettezza, la lucidità, la schiena dritta di una storia occhi negli occhi, con quella luce di fondo che ti conduce non certo alla verità dei fatti ma alla pulizia d'animo. Non è vero quello che mi racconti ma se il come è convincente allora posso credere a qualunque tua suggestione. E così Santeramo si fa Cicerone e chauffeur, Caronte e Virgilio e ci conduce, con una scrittura soave e soffice sempre più tra Calvino e Rodari, fin dentro il “Paese dove non si muore mai” che immediatamente ci fa rima dentro con quello collodiano dei Balocchi. Nuovi inganni, nuove luci, nuovi specchietti per le allodole per il vecchio vizio dell'uomo: non terminare la sua corsa ma proseguire nel tempo, bucando le ere, sforando le dimensioni. Tu chiamalo, se vuoi, botox o ibernazione. È nel dialogo, impossibile ma credibile, falso ma plausibile, con la Monnalisa che la debolezza umana, il disfarsi con il tempo, il perdere forza ed energia fino al dissolversi, si illumina fino a chiarificare il concetto: proprio perché il nostro tempo su questa terra è finito, ha una sua conclusione naturale (fa paura, lo so, questo dover convivere con una fine annunciata senza che nessuno possa porvi rimedio, una condanna a morte scritta per ognuno di noi già dalla nascita), è proprio perché sentiamo dolore, che sanguiniamo se ci tagliamo, è proprio per questo limite invalicabile che il tempo che galleggia nel mezzo tra l'alba e il tramonto dell'uomo è talmente prezioso che diventa impareggiabile, dal valore infinito, inquantificabile. Cosa che, se vivessimo per sempre, condannandoci alla noia perenne, paradossalmente scemerebbe in una pappa indistinta, in un ammorbante tempo senza senso. La promessa della morte, e il nostro quotidiano fingere di superarla, soverchiarla e sconfiggerla, è quel limite che tentiamo di forzare con le nostre azioni, con i nostri estremi esperimenti giornalieri d'ingannarla, seminarla, nasconderci alla falce come il cavaliere di Samarcanda. Se l'eternità è inanimata, ci dice Santeramo-Leonardo, è proprio la morte che dà senso alla vita e la rende unica (qui ci è venuto alla mente “Non buttiamoci giù” di Nick Hornby), è proprio quella scogliera, quella frontiera che si avvicina che ci deve far godere del tempo che ci è concesso. Lo dice, dopo attenta riflessione, un genio: c'è da crederci.

È nel dialogo, impossibile ma credibile, falso ma plausibile, con la Monnalisa che la debolezza umana, il disfarsi con il tempo, il perdere forza ed energia fino al dissolversi, si illumina fino a chiarificare il concetto: proprio perché il nostro tempo su questa terra è finito, ha una sua conclusione naturale (fa paura, lo so, questo dover convivere con una fine annunciata senza che nessuno possa porvi rimedio, una condanna a morte scritta per ognuno di noi già dalla nascita), è proprio perché sentiamo dolore, che sanguiniamo se ci tagliamo, è proprio per questo limite invalicabile che il tempo che galleggia nel mezzo tra l'alba e il tramonto dell'uomo è talmente prezioso che diventa impareggiabile, dal valore infinito, inquantificabile. Cosa che, se vivessimo per sempre, condannandoci alla noia perenne, paradossalmente scemerebbe in una pappa indistinta, in un ammorbante tempo senza senso. La promessa della morte, e il nostro quotidiano fingere di superarla, soverchiarla e sconfiggerla, è quel limite che tentiamo di forzare con le nostre azioni, con i nostri estremi esperimenti giornalieri d'ingannarla, seminarla, nasconderci alla falce come il cavaliere di Samarcanda. Se l'eternità è inanimata, ci dice Santeramo-Leonardo, è proprio la morte che dà senso alla vita e la rende unica (qui ci è venuto alla mente “Non buttiamoci giù” di Nick Hornby), è proprio quella scogliera, quella frontiera che si avvicina che ci deve far godere del tempo che ci è concesso. Lo dice, dopo attenta riflessione, un genio: c'è da crederci.

“Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile”. (Erich Fromm)

Tommaso Chimenti 18/12/2017

Foto: Filippo Manzini

Un italiano in Canada: Daniele Bartolini e il suo teatro per uno spettatore alla volta

TORONTO – Possiamo a buon diritto inserire Daniele Bartolini nella lunga schiera di attori, registi o meglio performer che lavorano in quella frangia di teatro intimo, minimo, per pochi spettatori alla volta, se non proprio uno ad uno. Sembra un controsenso. Cade il concetto di teatro come luogo perché qui gli spazi sono gioco forza non convenzionali, decade l'idea di platea, muore il principio della divisione tra scena e fruizione della stessa, di luce sul palco e buio sopra le poltroncine. Tutto è miscelato, impastato e tutto diventa unico sia per chi lo fa, chi lo mette in scena, e chi lo riceve, sente e interagisce. Dicevamo che possiamo inserire Daniele Bartolini, fiorentino ma da cinque anni residente a Toronto dove lavora e dove ha proposto tutte le sue creazioni nei maggiori festival canadesi, in quella lista che ci porta al maestro colombiano Enrique Vargas (ricordiamo il suo “Oracoli” ma anche il nuovo “Il filo di Arianna”), il duo cuneese-australiano Cuocolo-Bosetti, ma anche le L.I.S., il Teatro  del Lemming o Alessandro Fantechi e le sue Isole Comprese Teatro o ancora, sempre rimanendo in Toscana, Katia Giuliani. Per pochi astanti alla volta era anche il recente “Medea su via Zara”, su un pullmino in tangenziale, del Teatro dei Borgia, come, a piccoli gruppi e nuclei, “L'alveare delle storie” del Teatro dell'Orsa ma anche i Chille de la Balanza fiorentini ne sanno qualcosa.

del Lemming o Alessandro Fantechi e le sue Isole Comprese Teatro o ancora, sempre rimanendo in Toscana, Katia Giuliani. Per pochi astanti alla volta era anche il recente “Medea su via Zara”, su un pullmino in tangenziale, del Teatro dei Borgia, come, a piccoli gruppi e nuclei, “L'alveare delle storie” del Teatro dell'Orsa ma anche i Chille de la Balanza fiorentini ne sanno qualcosa.

Fidatevi, buttatevi la prossima volta che incrocerete un cartellone che presenterà una pièce del genere. Sui generis. I rapporti si ribaltano; qui non si può solo ascoltare e rimanere passivi ma dobbiamo agire, rispondere, animare con un coinvolgimento totale dei sensi, dell'intelligenza, giocare le proprie carte in quel limite di paura dell'ignoto, in quel brivido di imprevedibile e non preordinato. Ogni “viaggio” è particolare e unico perché è l'interscambio che rende la miscela, l'amalgama tra i due “contendenti”, un nuovo concentrato di energia.

E Daniele Bartolini, mentre fuori dalla sua finestra in giardino una famiglia di procioni si arrangia nel maneggiare tutto quel che trova, proveniente dalla scuola Krypton a Scandicci, alle porte di Firenze, e allievo di Fulvio Cauteruccio, ha deciso di intraprendere questa via che emoziona e travolge il Canada e dove esperienze del genere non erano attive, divenendo un capostipite di questo modo di fare e restituire teatro. Un teatro artigianale, fatto di mani e soprattutto parole, di contatti ma anche attese che macerano e lacerano, di biglietti scritti, di cose da cercare fuori e dentro di sé. Già perché il teatro per poche persone ti mette sempre con le spalle al muro, fa lavorare la platea, la fa pensare, la fa andare a ritroso nel tempo, a chiedersi, a darsi risposte o solamente a formalizzare domande che aveva eluso, scansato. Non è esagerato chiamare questo modo d'intendere l'arte teatrale come una vera e propria seduta terapeutica mista al play dei ruoli, al gioco dell'infingimento, del personaggio. Si entra spettatori e si esce cambiati, sollevati.

Il suo primo esperimento canadese del genere, che poi ha avuto così successo da essere replicato a Berlino, in India a Nuova Delhi e in Italia al festival “Kilowatt” di Sansepolcro, è stato “The Stranger” che rifletteva la sua condizione di italiano appena arrivato in un Paese così grande, così diverso, così lontano. Un solo spettatore che doveva girare la città per un impegno costante e profondo da parte degli ideatori ma anche da quella degli spettatori: lasciarsi andare, lasciarsi cadere, lanciarsi: “Rifletteva la mia condizione di immigrato d'allora; – racconta – lo spettatore veniva lasciato solo ad un incrocio di strade molto trafficate, affollate e convulse, ha un appuntamento ma non sa con chi. Non conosce colui, o colei, che sta aspettando, non sa  che contorni abbia, che lineamenti possa avere. Tutto si doveva svolgere in segreto e anche le informazioni erano passate ai partecipanti in maniera “carbonara”. Il pubblico che si immergeva in questo vero e proprio trip veniva spostato e portato ad incontrare varie persone e personaggi e personalità – sembra quasi un film di Lynch, ndr – con incroci in un bar o in uno studio pittorico come in un vagone della metro mettendo lo spettatore nella difficile, ma mai pericolosa, situazione di vivere varie situazioni dove nessuno sembra un attore e dove tutti, in fondo, ogni giorno, lo siamo cambiando pelle a seconda dei vari luoghi o contesti nei quali ci troviamo; ti potevi ritrovare a dover ballare con uno sconosciuto come ad entrare in un appartamento”. L'hamburger al whisky che ha appena cucinato scivola giù facile a grandi morsi.

che contorni abbia, che lineamenti possa avere. Tutto si doveva svolgere in segreto e anche le informazioni erano passate ai partecipanti in maniera “carbonara”. Il pubblico che si immergeva in questo vero e proprio trip veniva spostato e portato ad incontrare varie persone e personaggi e personalità – sembra quasi un film di Lynch, ndr – con incroci in un bar o in uno studio pittorico come in un vagone della metro mettendo lo spettatore nella difficile, ma mai pericolosa, situazione di vivere varie situazioni dove nessuno sembra un attore e dove tutti, in fondo, ogni giorno, lo siamo cambiando pelle a seconda dei vari luoghi o contesti nei quali ci troviamo; ti potevi ritrovare a dover ballare con uno sconosciuto come ad entrare in un appartamento”. L'hamburger al whisky che ha appena cucinato scivola giù facile a grandi morsi.

La sua compagnia si chiama D.L.T., Dopo Lavoro Teatrale. Prima di arrivare a questa indubbia riconoscibilità e competenza nel settore, Bartolini in Italia aveva prodotto “Il grattacielo sullo spillo” partendo dalle lettere dal carcere di Antonio Gramsci, “2941”, la data della scoperta dell'America al contrario, e una “Odissea” interattiva, tra Ulisse e Joyce, questa andata in scena nell'importante panorama del festival “Fabbrica Europa” di Firenze. Nella scorsa stagione è stato il momento di “That Ugly Mess” un vero e proprio viaggio di 72 h, tre giorni a disposizione per ritrovare una persona, una grande e solitaria caccia al tesoro alla scoperta di se stessi, una pièce veramente impegnativa per entrambi i ruoli e realizzata in un villaggio vicino alla cascate del Niagara ed infine “Off Limits Zone” con due spettatori, l'uno ignaro che ve ne fosse un altro sul suo cammino che avesse intrapreso il suo stesso tragitto.

E così arriviamo a “The Invisible City” che abbiamo visto sia nella versione italiana che in quella più ampia ed articolata canadese: “La prima parte si svolge al telefono – ci spiega – un attore e cinque sconosciuti collegati ad un'unica chiamata, una conference call a più voci. Il mio attore sta in India e chiede ai partecipanti una loro idea sulla loro città, una visione, una traccia, una fotografia, un ricordo, in una parola sola si parla di “identità”, di “memoria”, del senso di casa ma anche di famiglia e delle cose che ci sono familiari, quindi più vicine, in qualche modo che cosa ci tocca, che cosa è importante per noi, quello che ci rappresenta, quello dal quale ci sentiamo rappresentati al di là della nazionalità, del passaporto, come crediamo che ci descrivano gli altri, come ci descriviamo, il nostro posto nel mondo, qual è il nostro ruolo sociale percepito nel nostro intorno. Ognuno se ne sta sdraiato sul proprio letto, al buio o in penombra, come dallo psicanalista, a casa propria dove ci si sente più protetti e più pronti a lasciarsi andare, con il filtro del telefono e senza la vista a impacciare siamo più aperti a raccontarci senza paure di giudizio proprio per la distanza, il buio facilita l'introspezione e l'andare a pescare ricordi e momenti personali  profondi. È la seconda parte, il giorno successivo, che dà senso al tutto, perché i cinque partecipanti, che si erano soltanto ascoltati telefonicamente e per i quali ognuno degli altri era soltanto una voce senza volto, finalmente si incontrano e insieme questo piccolo gruppo in un luogo abbandonato rafforza l'unione ed unisce le parole del giorno precedente alla faccia e alle azioni della seconda trance”. Un gioco psicologico che apre porte e tocca corde recondite, che ti mette a nudo se hai voglia di indagarti, di esplorarti, di scrostare molte delle sovrastrutture necessarie per parare tutti i colpi dell'accettazione sociale odierna.

profondi. È la seconda parte, il giorno successivo, che dà senso al tutto, perché i cinque partecipanti, che si erano soltanto ascoltati telefonicamente e per i quali ognuno degli altri era soltanto una voce senza volto, finalmente si incontrano e insieme questo piccolo gruppo in un luogo abbandonato rafforza l'unione ed unisce le parole del giorno precedente alla faccia e alle azioni della seconda trance”. Un gioco psicologico che apre porte e tocca corde recondite, che ti mette a nudo se hai voglia di indagarti, di esplorarti, di scrostare molte delle sovrastrutture necessarie per parare tutti i colpi dell'accettazione sociale odierna.

Altro progetto molto interessante, sempre su questo filone, sarà il prossimo “The Apartment”, una produzione in collaborazione con il Teatro Franco Boni di Toronto con lo spettatore, ancora una volta nel suo viaggio in solitaria che viene lasciato per mezz'ora in casa di un immigrato in Canada (la compagnia sta lavorando con iraniani, armeni, siriani) che poi dovrai incontrare. Giù la maschera: il teatro imbellettato e impomatato non fa per Daniele Bartolini. Qui si cerca un'idea altra di verità, si studia l'animo umano, ci si mette alla prova, alle corde, si provoca una reazione. Se nel mondo là fuori tutto è irreggimentato, regolato, inscatolato, ben venga il teatro che ancora riesce a scardinare queste catene, queste formule. C'è più vita vera nella finzione del teatro che nella realtà?

Tommaso Chimenti 05/09/2017

Leggi la recensione di "The Invisible City": https://www.recensito.net/teatro/the-invisible-city-kilowatt-daniele-bartolini.html

Andrea Muzzi ci racconta l'arte della sconfitta

FIRENZE – “In occidente non esiste la cultura del perdente, solo l’esaltazione del vincitore. Ma è nella sconfitta che si manifesta la gloria dell’uomo” (Leonard Cohen).

“Conosco un ciclista di Rovigo così sfortunato che quando stava per battere il record dell’ora di Moser è scattata l’ora legale” (Gene Gnocchi).

La Storia, si sa, la fanno i vincenti. Gli ultimi saranno i primi è ormai un vecchio motto ideato per far tacere e silenziare, con la paura dell'Aldilà, le masse povere e ignoranti. Gli ultimi saranno ultimi, è questa la triste verità. Ma c'è anche della poesia, della filosofia di vita, del pensiero strutturato in chi, per scelta o, nella maggior parte dei casi, per mancanza di talento o sfortuna, occupa gli ultimi spazi della graduatoria, o chi, peggio ancora, arriva sempre lì, talmente vicino da poter sfiorare la coppa agognata e, all'ultimo tuffo, all'ultimo balzo, all'ultimo tiro, fallisce, perde, arriva secondo, cade nel dimenticatoio, nell'anonimato o peggio nel catalogo di chi non ce l'ha fatta, di chi non ha avuto forza e “palle” per reggere la pressione o precisione per portare a casa il trofeo. Ci sta di perdere, certo, che perdere nella vita è la normalità mentre vincere è l'eccezione. Vince soltanto uno, tutti gli altri ne escono sconfitti. Gli “zeru tituli” che Mourinho imputava, con fierezza e arroganza (l'umiltà non è la qualità migliore della maggior parte dei vincenti, dei quali viene apprezzata anche la spregiudicatezza e la superbia: Ibrahimovic) alle altre squadre in lotta per lo scudetto. “We are the champions, no time for losers” (Queen, “We are the Champions”)

ultimi, è questa la triste verità. Ma c'è anche della poesia, della filosofia di vita, del pensiero strutturato in chi, per scelta o, nella maggior parte dei casi, per mancanza di talento o sfortuna, occupa gli ultimi spazi della graduatoria, o chi, peggio ancora, arriva sempre lì, talmente vicino da poter sfiorare la coppa agognata e, all'ultimo tuffo, all'ultimo balzo, all'ultimo tiro, fallisce, perde, arriva secondo, cade nel dimenticatoio, nell'anonimato o peggio nel catalogo di chi non ce l'ha fatta, di chi non ha avuto forza e “palle” per reggere la pressione o precisione per portare a casa il trofeo. Ci sta di perdere, certo, che perdere nella vita è la normalità mentre vincere è l'eccezione. Vince soltanto uno, tutti gli altri ne escono sconfitti. Gli “zeru tituli” che Mourinho imputava, con fierezza e arroganza (l'umiltà non è la qualità migliore della maggior parte dei vincenti, dei quali viene apprezzata anche la spregiudicatezza e la superbia: Ibrahimovic) alle altre squadre in lotta per lo scudetto. “We are the champions, no time for losers” (Queen, “We are the Champions”)

Certo Woodberry diceva che “la sconfitta non è il peggior fallimento. Non aver tentato è il peggior fallimento”. Però Martina Navratilova aveva un'altra visione della faccenda: "Chi dice che vincere o perdere non conta, probabilmente ha perso”. Fallire vuol comunque dire averci provato, ma provare, ormai, nel nostro mondo fatto tutto da sorrisi a mille denti, apparenti, e di gente felice che “racconta dei successi e dei fischi non parlarne mai”, come strimpellava Ron, non basta più. La gente, il pubblico, la platea, l'audience, anche solo di un social network adorano e adulano i primi della lista e denigrano chi non è salito sul gradino più alto del podio. Salire sul carro del vincitore, che da lì le cose, sotto, si vedono più minute e piccole, insignificanti nascoste, confuse nella massa indistinta dei volti che guardano su in alto. “Più su”, volteggiava Renato. “I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno ne vengono dieci” (Woody Allen)

“All'alba perderò” (visto al Teatro Puccini il 27 aprile), parodiando l'ugola di Pavarotti e Puccini, è l'elogio della sconfitta di Muzzi, attraverso casi più o meno celebri, di uomini resi ancora più umani e fallaci e per questo simpatici ai nostri occhi solidali. Dell'aria della Turandot però Muzzi estrapola e si sofferma su quel “tramontate stelle”, perché le star prima o poi cadono e non si può sempre stare in cima alla classifica e se non si comincia ad accettare la sconfitta il tonfo sarà ancora più sonoro e la depressione e la delusione ancor più cocente. Non si vince l'argento ma si è perso soltanto l'oro. E' la dura legge della giungla dove uno solo, nel branco, è il maschio alfa dominatore e inseminatore e gli altri devono fuggire. Ayrton Senna diceva che “arrivare secondo è essere il primo degli sconfitti”. I nomi dopo il primo non hanno cittadinanza, si afflosciano nel tempo, si sciolgono al sole. Ma siamo tutti perdenti, ogni giorno, in ogni momento, è per questo che, nelle rare occasioni in cui capita di vincere, esultiamo a perdifiato come se non ci fosse un domani. “Se qualcosa può andare storto, lo farà” (Legge di Murphy)

Nella semplice ma suggestiva scenografia, fatta di grucce che sembrano tergicristalli sospesi per cacciare via i sogni infranti, paiono oggetti volanti come nella “Fantasia” disneyana, gabbiani con le ali spiegate come i desideri infranti e volati via. Ecco il rigore di Baggio ai mondiali americani, tirato alle stelle. Ci ricordiamo più delle sconfitte, sono quelle che lasciano il brivido, il segno, la lacrima. Lo sconfitto è nel posto sbagliato al momento sbagliato. C'è il samoano lanciatore del peso che ai mondiali di atletica viene segnato nelle batterie dei 100 metri con tutto il suo armamentario di ciccia e muscoli da dover spostare sul lungo rettilineo, c'è il pugile sconfitto sempre alla prima ripresa con decine di ko sulle spalle, la squadra di bob jamaicana, il nuotatore della Nuova Guinea che aveva imparato a nuotare poco prima delle Olimpiadi di Sidney dove partecipò nello stile libero, il Brasile sconfitto in casa per 1 a 7 dalla Germania. “I vincitori sono sempre colpevoli, e va bene. Ma gli sconfitti, è sicuro che siano innocenti?” (Gesualdo Bufalino)

con le ali spiegate come i desideri infranti e volati via. Ecco il rigore di Baggio ai mondiali americani, tirato alle stelle. Ci ricordiamo più delle sconfitte, sono quelle che lasciano il brivido, il segno, la lacrima. Lo sconfitto è nel posto sbagliato al momento sbagliato. C'è il samoano lanciatore del peso che ai mondiali di atletica viene segnato nelle batterie dei 100 metri con tutto il suo armamentario di ciccia e muscoli da dover spostare sul lungo rettilineo, c'è il pugile sconfitto sempre alla prima ripresa con decine di ko sulle spalle, la squadra di bob jamaicana, il nuotatore della Nuova Guinea che aveva imparato a nuotare poco prima delle Olimpiadi di Sidney dove partecipò nello stile libero, il Brasile sconfitto in casa per 1 a 7 dalla Germania. “I vincitori sono sempre colpevoli, e va bene. Ma gli sconfitti, è sicuro che siano innocenti?” (Gesualdo Bufalino)

Ci sarebbe stato anche da raccontare del maratoneta Dorando Petri al quale fu tolta la medaglia d'oro nella 42 km alle Olimpiadi di Londra ad inizio secolo scorso perché sorretto dai giudici. Oppure quella del ciclista Franco Bitossi fattosi rimontare nel mondiale del '72 a pochi metri dal traguardo. O l'Inter di Cuper del 5 maggio 2002. O l'Argentina di Messi per due anni consecutivi sconfitta ai rigori, dal meno quotato Cile, in Coppa America. O ancora il Brasile sconfitto dall'Uruguay nei mondiali di calcio del '50 proprio al Maracanà. O l'Atletico Madrid di Simeone, storie di questi ultimi anni, che ha perso due finali di Champion's League, e sempre contro gli odiati rivali cittadini del Real. Chiamalo karma, chiamala malasuerte, chiamala sfiga. “Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio” (Samuel Beckett)

Tommaso Chimenti 30/04/2017

L'Alpenstock non basta a cacciare l'immigrato

FIRENZE – “Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto massicci possano essere i lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire le forze che causano l’emigrazione; possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla mente, ma non a farli scomparire” (Zygmunt Bauman, “La società sotto assedio”).

“L’integrazione avviene tra integrabili e la cittadinanza concessa a immigrati inintegrabili non porta a integrazione ma a disintegrazione” (Giovanni Sartori).

“Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C’hai idea? Il traffico di droga rende meno” (intercettazioni dell’indagine su Mafia Capitale).

Prendete uno scenario che misceli la pubblicità delle Alpenliebe con quella della Milka, lo spot della cioccolata Novi con le caramelle Ricola, la Levissima di Messner e la Grappa Bocchino di Mike Bongiorno per risputare tutto in un'ambientazione che ha il sapore dell'“Hotel Paradiso” della Familie Floz. Da una parte la pulizia, il candore, il freddo delle eterne vette innevate, dall'altra la frizione con i nuovi arrivati, gli stranieri, gli extracomunitari, i migranti portatori di valori differenti, di culture e tradizioni diverse, a tratti difficilmente integrabili. “Alpenstock”, dell'autore francese Remi De Vos (proprio in questi giorni Beppe Rosso sta mettendo in scena il suo “Piccola società disoccupata”), vive sul solco tra una consuetudine familiare che non si fa spostare dagli eventi, la puoi chiamare noioso o soltanto tran tran conservatore, che non accetta nessun segno di cambiamento o progresso in un menage tra le quattro mura domestiche dove un marito “impegnativo”, ragioniere che timbra carte bollate (potrebbe essere un nostrano Fantozzi ma senza la sua carica autodistruttiva e nefasta), vessa psicologicamente la povera moglie casalinga disperata e rassegnata (il duo assomiglia a Furio e Magda di Verdone) che pulisce, lustra a specchio, ci dà di gomito per far brillare e rilucere le stanze dell'abitazione. La pulizia è metafora; lo sporco comunque avanza, è la vita che lo produce, è l'uomo che muovendosi la crea. Pulizia e ordine sono i tasselli familiari che si declinano nel politico destrorso; fuori invece la vita pullula di esperienze non sempre perfettamente “pulite” ma ugualmente interessanti, divertenti, soprattutto vive. Tra le canzoncine da alpini (i cappelli piumati potrebbero anche non prendere bene la loro parodistica rappresentazione) la moglie Grete (Antonella Questa, sua la traduzione, qui esce dal cliquè del monologo a tematica femminile, “Stasera ovulo” sulla maternità o “Vecchia sarai te”, con un personaggio portatore di una evoluzione durante l'arco della pièce, da pecorella smarrita a consapevole mistress) e il compagno Fritz conducono la loro esistenza tra sorrisi stereotipati, tra Forrest Gump e Truman Show.

La pulizia è metafora; lo sporco comunque avanza, è la vita che lo produce, è l'uomo che muovendosi la crea. Pulizia e ordine sono i tasselli familiari che si declinano nel politico destrorso; fuori invece la vita pullula di esperienze non sempre perfettamente “pulite” ma ugualmente interessanti, divertenti, soprattutto vive. Tra le canzoncine da alpini (i cappelli piumati potrebbero anche non prendere bene la loro parodistica rappresentazione) la moglie Grete (Antonella Questa, sua la traduzione, qui esce dal cliquè del monologo a tematica femminile, “Stasera ovulo” sulla maternità o “Vecchia sarai te”, con un personaggio portatore di una evoluzione durante l'arco della pièce, da pecorella smarrita a consapevole mistress) e il compagno Fritz conducono la loro esistenza tra sorrisi stereotipati, tra Forrest Gump e Truman Show.

Ciro Masella è il marito e stavolta ben dosa il pericoloso macchiettismo del personaggio; calibra con misura il grottesco, le sottolineature sovrabbondanti lasciano il passo e il posto ad un realismo, sì forzato con una carica detonante eccessiva, senza mai strafare o cadere nel facile colore. Non è ai livelli siderali della Madre Ubu nel Jarry di Roberto Latini, né a quelli strazianti del transessuale vaselinante dei Carrozzeria Orfeo, ma la sua prestazione è puntuale ora trattenendo il morso adesso lasciando le briglie, ora lasciando la scena agli altri adesso divenendone fulcro.

Tra i due (tra moglie e marito non mettere il dito...), come nelle migliori occasioni e tradizioni arriva il terzo incomodo, l'immigrato Yossip, più focoso e poetico del marito, che, e non poteva essere altrimenti, non solo è straniero (aria di Haider, ma anche Salvini, spatolate di Houllebecq, Oriana Fallaci q.b.) ma è un profugo, un rifugiato (anche se parla troppo bene con un linguaggio molto forbito che stona), un migrante che arriva da zone povere del mondo con camicia flamenchista e giaccone con pelliccia stereotipata, con lo stecchino alla Abatantuono, il ciuffo alla Grease, le movenze di Elvis e l'ignoranza di Borat. Tra i due, neanche a dirlo, scatta la passione, un po' come Giannini e la Melato in “Travolti da un insolito destino”. Fulvio Cauteruccio dà il suo contributo di carisma e ironia (qui molto kusturicano e balcanico), pur avendo avuto soltanto pochi giorni di prove per sostituire l'infortunato Marco Cocci, ex cantante dei Malfunk passando per Ovosodo; negli ultimi tempi ha una nuova verve; solo recentemente è stato chiamato dallo Stabile di Bolzano, dal San Ferdinando di Napoli, da Binasco per “Porcile” con il Metastasio, e a giugno farà la regia dell'“Horcynus Orca” per il Napoli Italia Festival.

non poteva essere altrimenti, non solo è straniero (aria di Haider, ma anche Salvini, spatolate di Houllebecq, Oriana Fallaci q.b.) ma è un profugo, un rifugiato (anche se parla troppo bene con un linguaggio molto forbito che stona), un migrante che arriva da zone povere del mondo con camicia flamenchista e giaccone con pelliccia stereotipata, con lo stecchino alla Abatantuono, il ciuffo alla Grease, le movenze di Elvis e l'ignoranza di Borat. Tra i due, neanche a dirlo, scatta la passione, un po' come Giannini e la Melato in “Travolti da un insolito destino”. Fulvio Cauteruccio dà il suo contributo di carisma e ironia (qui molto kusturicano e balcanico), pur avendo avuto soltanto pochi giorni di prove per sostituire l'infortunato Marco Cocci, ex cantante dei Malfunk passando per Ovosodo; negli ultimi tempi ha una nuova verve; solo recentemente è stato chiamato dallo Stabile di Bolzano, dal San Ferdinando di Napoli, da Binasco per “Porcile” con il Metastasio, e a giugno farà la regia dell'“Horcynus Orca” per il Napoli Italia Festival. I due coniugi (potrebbero somigliare ad Olindo e Rosa di Erba) hanno raggiunto il loro equilibrio fatto di giornate uguali, di serenità, di piccoli gesti sempre identici al giorno precedente, di parole leziose e vezzeggiativi per appellarsi: “topino mio”, “patatina mia”. Siamo nella patria di Hitler e l'atmosfera, che sempre più prende una piega thriller e horror, anche se con una patina di sarcasmo e una spennellata di humour noir, potremmo assoggettarla alla ferocia di Schwab. Si sente concreta la paura dello straniero, il terrore del diverso, l'angoscia per lo sconosciuto. E tutto questo è racchiuso dal concetto di “Mercato Cosmopolita” in antitesi al conservatorismo delle tradizioni e del folklore locale.

I due coniugi (potrebbero somigliare ad Olindo e Rosa di Erba) hanno raggiunto il loro equilibrio fatto di giornate uguali, di serenità, di piccoli gesti sempre identici al giorno precedente, di parole leziose e vezzeggiativi per appellarsi: “topino mio”, “patatina mia”. Siamo nella patria di Hitler e l'atmosfera, che sempre più prende una piega thriller e horror, anche se con una patina di sarcasmo e una spennellata di humour noir, potremmo assoggettarla alla ferocia di Schwab. Si sente concreta la paura dello straniero, il terrore del diverso, l'angoscia per lo sconosciuto. E tutto questo è racchiuso dal concetto di “Mercato Cosmopolita” in antitesi al conservatorismo delle tradizioni e del folklore locale.

Il caricaturale è ben espresso anche dalla regia spigliata, fresca e moderna di Angelo Savelli che usando colori psichedelici - il verde Lega acido intorno all'abitazione, il bianco candido lattiginoso dell'interno, il Profondo Rosso sui corpi in quello scalino che potrebbe essere un ipotetico fossato di un castello medievale - regala un tocco di favola contemporanea al gioco teatrale del trio. Il finale sorprende con tocchi “sorrentiniani”. Ipotesi: la moglie, Grete appunto, potrebbe essere l'esca messa in atto dal marito per attrarre più stranieri (paiono moltiplicarsi come Gremlins quando vengono bagnati) all'interno della loro fiabesca casa di marzapane per eliminarne il più possibile, senza riuscire nell'intento, oppure, per quanti tu ne faccia fuori, i migranti tornano, ritornano, aumentano, si propagano, si riproducono. E non puoi farci nulla. Devi rassegnarti. L'alpenstock, il classico bastone da montagna, ti servirà a poco.

Tommaso Chimenti 24/04/2017

"Ciao": Veltroni, attraverso il padre, ci dice quanto sia bravo Walter

FIRENZE – Potremmo cominciare con un “Bella Ciao” ma sarebbe troppo comunista come attacco. Allora avremo a disposizione nel cassetto un “Ciao, amore ciao” ma il festival dei fiori ci mette allergia. E allora rispolveriamo un “Bye bye baby” sensuale e vorticoso. Ma non è certo questo il caso nel quale sfoderarla. Lucio Dalla ci avrebbe risposto con un “Ciao, è la colpa di non so di chi”, criptico ed enigmatico come piaceva a noi, mentre Tiziano Ferro si dichiarava finalmente con straziante languitudine: “per dirti ciao, ciao! mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità, ciao e guarda con orgoglio chi sostiene anche le guerre che non può”. Di questo “Ciao” veltroniano a teatro avevamo redatto qua un articolo introduttivo, tra il serio e il faceto, sull'autore: https://www.recensito.net/teatro/ciao-walter-veltroni-firenze.html

La scena di questo “Ciao” (produzione Fondazione Teatro della Toscana; Teatro della Pergola mezza platea vuota e palchetti deserti in una delle ultime repliche), tratto dal libro omonimo di Walter Veltroni, ci ricorda quella, più profonda e intensa, del “Moby Dick” di Antonio Latella dove spiccava Giorgio Albertazzi-Capitano Achab furioso: tanti libri a impregnare la visuale, a chiudere nella cultura un ampio spazio di manovra. Un pianoforte dai mille piccoli tocchi sulla tastiera è la snervante coloritura e fioritura sottolineante che aleggia, serpeggia e arpeggia in sottofondo, a tratti disturbante, a volte per portare forzatamente alla commozione facile, a colmare i vuoti ingombranti, i silenzi spessi che la drammaturgia debole lascia aperti come fessure, come crepe che stridono. Il testo, appunto; la riduzione elaborata dallo stesso ex segretario Pd. Sta qui il difetto cruciale che, a valanga cala e cola a discapito della fruizione. Lo si capisce andando avanti che c'è qualcosa, un paradosso che non si lima ma che si acuisce con l'andare avanti della narrazione. Questo “Ciao” (con Massimo Ghini, signore della scena, e un Francesco Bonomo che ne esce vincitore, smart, fresco, con piglio lampante e pieno di luce, si prende a poco a poco il palco e la platea mangiandosela senza timori verso il divo che ha di fronte) rimane impantanato in una impasse imbarazzante tra l'essere una biografia, lecita e corretta, sul padre (morto quando il nostro Walter aveva solamente un anno) e il diventare quello che avrebbe dovuto essere nell'intento iniziale dell'autore, il confronto, immaginario e virtuale, sognante e fantastico, tra un figlio ormai sessantenne, e il padre, trentasettenne deceduto negli anni '50. Con i piani ribaltati, il figlio che potrebbe fare, non per anagrafe ma per età raggiunta, il padre a suo padre.

Il testo, appunto; la riduzione elaborata dallo stesso ex segretario Pd. Sta qui il difetto cruciale che, a valanga cala e cola a discapito della fruizione. Lo si capisce andando avanti che c'è qualcosa, un paradosso che non si lima ma che si acuisce con l'andare avanti della narrazione. Questo “Ciao” (con Massimo Ghini, signore della scena, e un Francesco Bonomo che ne esce vincitore, smart, fresco, con piglio lampante e pieno di luce, si prende a poco a poco il palco e la platea mangiandosela senza timori verso il divo che ha di fronte) rimane impantanato in una impasse imbarazzante tra l'essere una biografia, lecita e corretta, sul padre (morto quando il nostro Walter aveva solamente un anno) e il diventare quello che avrebbe dovuto essere nell'intento iniziale dell'autore, il confronto, immaginario e virtuale, sognante e fantastico, tra un figlio ormai sessantenne, e il padre, trentasettenne deceduto negli anni '50. Con i piani ribaltati, il figlio che potrebbe fare, non per anagrafe ma per età raggiunta, il padre a suo padre.

Ma come vivreste, se vi fosse concessa un'ora di tempo da passare con vostro padre che non avete mai conosciuto a sessant'anni dalla sua scomparsa? Forse parlando di  cose intime, minime, piccole, personali, leggere, commosse. Qui invece, viene fuori tutta la voglia di personalismo, aneddotica, citazionismo, personaggismo, situazionismo, autoreferenzialismo, del nostro uomo. Incontri il padre per la prima volta e ne viene fuori un dialogo freddo (il problema di fondo è proprio la scrittura piatta) come tra un biografo e un personaggio famoso, molto formale, ma fintamente caldo e amorevole, molto impostato, un dialogo tra un ufficio stampa e l'artista, con l'uno che ricordava all'altro le sue imprese (il padre era giornalista Rai e radiofonico agli albori della tv) e l'altro che le conferma, aggiunge particolari al raccolto, con l'altro ancora che annuisce. Praticamente si raccontano cose che il padre ha vissuto, e quindi sa e conosce, e che il figlio sa e conosce a menadito perché le ha lette, viste nei video d'epoca, le ha sentire raccontare mille volte dagli amici del genitore.

cose intime, minime, piccole, personali, leggere, commosse. Qui invece, viene fuori tutta la voglia di personalismo, aneddotica, citazionismo, personaggismo, situazionismo, autoreferenzialismo, del nostro uomo. Incontri il padre per la prima volta e ne viene fuori un dialogo freddo (il problema di fondo è proprio la scrittura piatta) come tra un biografo e un personaggio famoso, molto formale, ma fintamente caldo e amorevole, molto impostato, un dialogo tra un ufficio stampa e l'artista, con l'uno che ricordava all'altro le sue imprese (il padre era giornalista Rai e radiofonico agli albori della tv) e l'altro che le conferma, aggiunge particolari al raccolto, con l'altro ancora che annuisce. Praticamente si raccontano cose che il padre ha vissuto, e quindi sa e conosce, e che il figlio sa e conosce a menadito perché le ha lette, viste nei video d'epoca, le ha sentire raccontare mille volte dagli amici del genitore.

L'escamotage del padre (pare quello di Amleto) che torna evocando la propria presenza, sembra appunto un appiglio per continuare a parlare di sé, o meglio di trattare la figura del padre attraverso l'incontro con se stesso. Sarebbe stato più rispettoso farne una biografia invece che mettere due personaggi (che poi sono uno solo; piacerebbe a tutti essere interpretati sulla scena dal bel Ghini) allo specchio che si rimpallano le stesse vecchie, trite notizie che tutti noi possiamo recuperare da internet. Sciorinarsi a vicenda le proprie gesta eroiche (il tutto basato più che altro sul lato professionale, non familiare; la madre, ad esempio, citata solo di striscio) il proprio curriculum (con buona pace del centrocampista-ministro Poletti). Come essere invitati a cena a casa di quegli amici che immancabilmente poi, a fine serata, tirano fuori il proiettore e ti ammorbano con le diapositive, con relative didascalie e spiegazioni con battute che capiscono solo loro, delle loro recenti fighissime, ma per noi poco interessanti, vacanze.

Insopportabile poi le parti dove Ghini-Veltroni legge stralci del libro di Veltroni, riadattato per il teatro da Veltroni (Freud con questi sdoppiamenti ci sarebbe andato a nozze) e  banale il continuo ricorso (la regia di Piero Maccarinelli è “telefonata” e prevedibile come un tiro da fuori area in alleggerimento; ah, in sala c'era Marco Tardelli, l'urlo Mundial '82) e l'utilizzo dei video d'epoca con immagini in bianco e nero e la voce fuori campo impostata a ricordare momenti storici della nuova e giovane Repubblica italiana, non con l'intento di riportare alla memoria il Polesine, Superga, Coppi, Bartali o Togliatti, ma solo, in qualche modo, per farci vedere e sentire quanto il giovane Walter tuttologo (e i suoi dolori goethiani e foscoliani) fosse preparato sull'argomento. Come un'interrogazione scolastica. Un modo come un altro per emergere, per continuare a far parlare di sé.

banale il continuo ricorso (la regia di Piero Maccarinelli è “telefonata” e prevedibile come un tiro da fuori area in alleggerimento; ah, in sala c'era Marco Tardelli, l'urlo Mundial '82) e l'utilizzo dei video d'epoca con immagini in bianco e nero e la voce fuori campo impostata a ricordare momenti storici della nuova e giovane Repubblica italiana, non con l'intento di riportare alla memoria il Polesine, Superga, Coppi, Bartali o Togliatti, ma solo, in qualche modo, per farci vedere e sentire quanto il giovane Walter tuttologo (e i suoi dolori goethiani e foscoliani) fosse preparato sull'argomento. Come un'interrogazione scolastica. Un modo come un altro per emergere, per continuare a far parlare di sé.

E inoltre: il padre, come detto scomparso negli anni '50, scende sulla terra (molti troppi sorrisi ammiccanti a chiudere e chiosare ogni frase piaciona, crediamo su indicazioni della regia molto charmant e troppo pennellata) e si mette davanti ad un Mac (la mela luminosa fa bella presenza di sé) e non chiede che cosa sia quell'oggetto misterioso. L'uso dei microfoni poi allontana, distoglie, renda la voce fredda, la appiattisce, le toglie quel calore essenziale a trasmettere, attraverso la parola, quell'umanità, quella pasta di cui abbiamo bisogno recandoci a teatro dove non serve la perfezione ma conta quel che hai da regalare al pubblico. Ne viene fuori un bignametto, e calibrato e costruito neanche così bene, dove alla fine ci ricordiamo di Sordi e Totò, di Gene Kelly e Mike Bongiorno, vip che sovrastano e schiacciano un incontro che avrebbe potuto aprire crepe di bellezza (sarebbe bello un racconto in teatro di Veltroni monologhista, allora sì, forse, uscirebbe qualcosa di meno patinato). Parte il sermone ecumenico, il corteo di parole, l'arringa dal pulpito. Questo è l'incontro tra Walter Veltroni e Walter Veltroni travestito, male, dal padre. E poi, quattro finali sono davvero eccessivi: l'abbraccio, il funerale, l'uscita di scena del padre ed infine, finalmente, Veltroni che legge la fine del suo libro. Amen.

indicazioni della regia molto charmant e troppo pennellata) e si mette davanti ad un Mac (la mela luminosa fa bella presenza di sé) e non chiede che cosa sia quell'oggetto misterioso. L'uso dei microfoni poi allontana, distoglie, renda la voce fredda, la appiattisce, le toglie quel calore essenziale a trasmettere, attraverso la parola, quell'umanità, quella pasta di cui abbiamo bisogno recandoci a teatro dove non serve la perfezione ma conta quel che hai da regalare al pubblico. Ne viene fuori un bignametto, e calibrato e costruito neanche così bene, dove alla fine ci ricordiamo di Sordi e Totò, di Gene Kelly e Mike Bongiorno, vip che sovrastano e schiacciano un incontro che avrebbe potuto aprire crepe di bellezza (sarebbe bello un racconto in teatro di Veltroni monologhista, allora sì, forse, uscirebbe qualcosa di meno patinato). Parte il sermone ecumenico, il corteo di parole, l'arringa dal pulpito. Questo è l'incontro tra Walter Veltroni e Walter Veltroni travestito, male, dal padre. E poi, quattro finali sono davvero eccessivi: l'abbraccio, il funerale, l'uscita di scena del padre ed infine, finalmente, Veltroni che legge la fine del suo libro. Amen.

“Ciao” perde la grande occasione, trasversale, di un bell'incrocio narrativo di un figlio che riabbraccia il padre, cosa che vorrebbero fare chi lo ha perso come chi non ha mai avuto un rapporto con il genitore, facendolo diventare una lezioncina di ciò che Walter ha imparato di Vittorio, chiudendo l'orizzonte a imbuto su una piccola vicenda invece che allargarla universalmente. Una piece che non sposta niente e nessuno, che non ci apre alcuna visuale. “Ciao” non parla a tutti noi (cosa che dovrebbe fare il teatro) ma ci dice quanto Veltroni senior sia stato bravo e quanto Veltroni junior sia stato bravissimo. Leggermente autoreferenziale. Leggermente.

Tommaso Chimenti 01/04/2017

"Gli uccelli migratori": è l’imprinting che fa di un uovo un uomo felice

FIRENZE – “Mi sento responsabile appena un uomo posa il suo sguardo su di me” (Fëdor Dostoevskij).

“Abbiate il coraggio di posare la vostra mano nel buio, per portare un’altra mano nella luce” (Norman B. Rice).

Esiste uno stato che è quello del restare, ed uno che è quello dell'andare. In mezzo una patina, un'ombra, un sottile ricamo, un imene leggerissimo e soffice, osmosi intangibile, come l'onda che giunge a riva e prima di tornare indietro verso altri flutti e correnti, si ferma, soppesa, sta, in bilico. Come la punta massima, l'altezza dove arriva la bambina sull'altalena, immobili i suoi capelli senza gravità nel cielo, prima di scendere giù con le sue gambette e i calzettoni arrotolati. La penna di Francesco Lagi (gran bella realtà la compagnia Teatrodilina: “Zigulì”, “Banane”, “Le vacanze dei Signori Lagonia”) in questo “Gli uccelli migratori” fotografa e solca questo attimo, quel momento dove tutto lasciava supporre che le cose scivolassero verso la sua normalità, prosecuzione di un passato vicino e recente e consolatorio e conservatore, ed invece, inspiegabilmente, senza nessun cenno d'avviso, vira, si sposta, corre verso altre direzioni. Bloccare lo strappo, fare la slow motion del crack, il rallenty sulla caduta prima dell'atterraggio quando ancora il volto è disteso ma una ruga premonitrice precede la sbucciatura sulle ginocchia.

verso altri flutti e correnti, si ferma, soppesa, sta, in bilico. Come la punta massima, l'altezza dove arriva la bambina sull'altalena, immobili i suoi capelli senza gravità nel cielo, prima di scendere giù con le sue gambette e i calzettoni arrotolati. La penna di Francesco Lagi (gran bella realtà la compagnia Teatrodilina: “Zigulì”, “Banane”, “Le vacanze dei Signori Lagonia”) in questo “Gli uccelli migratori” fotografa e solca questo attimo, quel momento dove tutto lasciava supporre che le cose scivolassero verso la sua normalità, prosecuzione di un passato vicino e recente e consolatorio e conservatore, ed invece, inspiegabilmente, senza nessun cenno d'avviso, vira, si sposta, corre verso altre direzioni. Bloccare lo strappo, fare la slow motion del crack, il rallenty sulla caduta prima dell'atterraggio quando ancora il volto è disteso ma una ruga premonitrice precede la sbucciatura sulle ginocchia.

E c'è gioia mista a terrore, lo spavento del burrone, dell'ignoto, dello sconosciuto. Ed è un momento di passaggio anche quello che Lagi flasha con il suo obbiettivo con i suoi “Uccelli” (visto al Teatro delle Spiagge, spazio sempre pronto ad intercettare nuovi validi modi di fare drammaturgia contemporanea), storia (storie, anzi) sospesa e pennellata tra un surreale possibile e un irreale credibile. Storie di solitudini e ricerca di vicinanza, come se avessero confuso il positivo e il negativo alle calamite. Molti atomi (maschili) ruotano attorno al nucleo (femminile). E' la donna che dà la vita, che genera, che porta doni alla terra.

Sembra di stare in una casa nel bosco, quasi Heidi, Casa nella Prateria o Cappuccetto rosso, tutt'attorno una foresta (ci ha ricordato l'impianto metaforico sia del “Sentiero dei passi pericolosi” di Michel Marc Bouchard o “Una pura formalità”, pellicola di Giuseppe Tornatore) di salici piangenti, di garze di mummie a calare al suolo, di bende sporche di ferite mal cicatrizzate (e qui in sottofondo non ci starebbe male “Scar tissue” dei Red Hot Chili Peppers) tra le quali fare zig zag e slalom, come tra i problemi e gli ostacoli che la vita, che è un continuo bivio da prendere, da selezionare, ti pone davanti. Una scrittura fluida e ben articolata che va dalla concretezza della ragazza rimasta incinta (Anna Bellato, metronomo della  scena), al nuvoloso e pannoso del fratello professore che sta scrivendo e correggendo lo stesso romanzo da dieci anni (Mariano Pirrello, tira fuori tutta la sua carica zen placida, tra le righe, tra il non detto), dal vacillante ingegnere che ha saputo solo il giorno prima di stare per diventare padre ma che vede la propria fine vicina (Francesco Colella, una certezza affidabile e generosa), al trasognante del cercatore di uccelli, un San Francesco moderno che parla ai volatili (bella scoperta Leonardo Maddalena). E i pennuti non sono altro che i sogni che si spostano, oppure l'essere umano che, se non sta più bene in una certa situazione, deve cambiare strada e rotta, invece di incaponirsi testardamente, incancrenirsi alla ricerca di una soluzione che nella maggior parte dei casi non esiste.

scena), al nuvoloso e pannoso del fratello professore che sta scrivendo e correggendo lo stesso romanzo da dieci anni (Mariano Pirrello, tira fuori tutta la sua carica zen placida, tra le righe, tra il non detto), dal vacillante ingegnere che ha saputo solo il giorno prima di stare per diventare padre ma che vede la propria fine vicina (Francesco Colella, una certezza affidabile e generosa), al trasognante del cercatore di uccelli, un San Francesco moderno che parla ai volatili (bella scoperta Leonardo Maddalena). E i pennuti non sono altro che i sogni che si spostano, oppure l'essere umano che, se non sta più bene in una certa situazione, deve cambiare strada e rotta, invece di incaponirsi testardamente, incancrenirsi alla ricerca di una soluzione che nella maggior parte dei casi non esiste.

Tutto ruota attorno a questa nascita, né cercata né voluta, ma adesso benedetta. Questo “uovo” nella pancia della ragazza è la spinta per un nuovo inizio, per tutti, la prima pietra miliare di una nuova costruzione, linfa per queste vene chiuse dentro destini che sembravano inamovibili. E la vita è femmina, non ci sono dubbi. Gli uomini (“Tre uomini e una culla”, “Tre uomini e una gamba”) sono apprensivi, la assillano, le stanno attorno, la soffocano, vogliono prendere, succhiarle quella vita che loro non riusciranno mai a portare in grembo. L'equilibrio sta per rompersi, per andare in frantumi come il calcare del guscio alla schiusa. E il bambino (anzi, non poteva che essere una bambina) è quella crepa salvifica, quell'hurrà, quell'olè da gridare in aria, alle nuvole, agli stormi che passano e a volte oscurano, ma solo per un attimo, il sole: “La paura degli uccelli di buttarsi nel vuoto e imparare a volare”. E' un ricominciare, la nascita, un nuovo inizio per tutti, un brindisi alla vita.

“Migrano gli uccelli emigrano con il cambio di stagione giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare” (Franco Battiato, “Gli uccelli”).

Tommaso Chimenti 12/02/2017

Le maschere del Kulunka: la perdita della memoria non sia perdita del passato vissuto insieme

FIRENZE – “Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande I care. E' il motto intraducibile dei giovani americani migliori: Me ne importa, mi sta a cuore. E' il contrario esatto del motto fascista Me ne frego”. (Lorenzo Milani)

Le prime parole che escono, meglio sgorgano, spontanee sono “leggerezza” e “delicatezza”. Non c'è mezzo migliore, la carezza, il soffio, l'appoggiarsi, per far passare, per far arrivare temi grandi e ingombranti come macigni, la memoria, la famiglia, l'amore, la malattia, la vita e la morte, la perdita, argomenti che ci hanno toccato o che, lo sappiamo in anticipo, ci toccheranno, inevitabilmente nel prossimo futuro, ma che preferiamo, come struzzi con la testa sotto la sabbia, rimandare a data da destinarsi, prorogare, spostare nel tempo l'affrontare la caducità del nostro stare, minimale, infinitesimale, marginale, su questa terra, in questo mondo, in questa forma.

E dire che le maschere dei Kulunka Teatro non possono far altro, soprattutto all'inizio, che ricordarci i berlinesi della Familie Floz (altra scoperta per quello che riguarda l'occhio attento e allenato dei Pupi e Fresedde). Anche in Italia altri gruppi, pensiamo ai fiorentini Zaches o al giovane duo torinese Dispensa Barzotti, hanno proposto e stanno usando con particolare efficacia queste maschere spaurite, errabonde, impaurite, dai nasi adunchi e gli occhi cavi. Sono ferme, impassibili ma dentro ci puoi vedere il sorriso come la disperazione, l'allegria o lo sconforto, la maschera è soltanto lo specchio di chi in quel momento la sta osservando, è il riflesso dei nostri occhi che la stiamo guardando.

“Siamo affetti da una malattia con prognosi riservata: l’esistenza” (Carlo Gragnani).

Parlavamo di delicatezza. Non esiste parola migliore per raccogliere il groppo e il grumo che provoca “Andrè e Dorine” del collettivo basco Kulunka. La storia è semplice, come qualsiasi esistenza, la parabola annunciata da nascita, crescita, morte. Non è il quando ma il come, non è l'inizio o la fine, che sono certi, ma lo svolgimento a rendere l'esistenza quel mistero da accettare e salvare, da indagare incuriositi e, perché no, anche divertiti. Siamo burattini legati ai fili del destino, o Dio o della Natura, che dir si voglia, ma abbiamo tutta la libertà sia di sbagliare sia di emozionarci, di dare e ricevere amore, di cadere e rialzarci con e grazie agli altri attorno a noi. Sale il pathos, la carica monta lentamente, ma inarrestabile,  mostrandoci la vita di questa famiglia, appunto i due ormai anziani (un po' Sandra e Raimondo) che compongono il titolo della pièce muta, e il figlio ormai adulto che non vive più con loro, come ce ne sono tante, con i piccoli dissapori quotidiani, le lotte domestiche, i dispettucci che nel tempo sono diventati imprescindibili e segni distintivi del rapporto, piccole manie che sono divenute folclore caratteristico delle quattro mura casalinghe e che, se un giorno non ci fossero più, ci mancherebbero e ne sentiremmo profondamente il bisogno e l'assenza.

mostrandoci la vita di questa famiglia, appunto i due ormai anziani (un po' Sandra e Raimondo) che compongono il titolo della pièce muta, e il figlio ormai adulto che non vive più con loro, come ce ne sono tante, con i piccoli dissapori quotidiani, le lotte domestiche, i dispettucci che nel tempo sono diventati imprescindibili e segni distintivi del rapporto, piccole manie che sono divenute folclore caratteristico delle quattro mura casalinghe e che, se un giorno non ci fossero più, ci mancherebbero e ne sentiremmo profondamente il bisogno e l'assenza.

Una coppia, come quelle di una volta, unita da anni di piccole, continue, quotidiane azioni che ne denotano l'attaccamento vitale e feroce: lui, l'anziano con la faccia da Marco Pannella, autore di romanzi ma perennemente disturbato dal violoncello di lei, da giovane con il volto da Nina Moric dopo le varie “tirature” e da anziana simile a Moira Orfei, il ticchettio dei tasti di lui e l'archetto che oscilla orizzontalmente di lei. I pomeriggi sono mini battaglie di lievi prevaricazioni. Lei è il primo lettore del marito che non pubblica niente senza il consenso della moglie. Tutto sembra scivolare via tranquillo, giorno dopo giorno, violoncello dopo pagine scritte a macchina in un'armonia ovattata e leggermente noiosa, banale nella sua routine delle ore uguali alle altre. Ma la vita dà e la vita toglie. E allora è la malattia che arriva di soppiatto, non la senti, silenziosa non bussa nemmeno alla porta, si intrufola nelle stanze, nella mente e pian piano distrugge, si prende tutto, annulla i ricordi, azzera i contorni delle facce, cancella le fotografie, abbuia il passato, opacizza il presente, fa diventare tutto nebuloso, oscuro, svuota, smembra, rende l'intorno irriconoscibile.

“La vecchiaia. E’ la sola malattia dalla quale non si può sperare di guarire”. (Orson Welles).

I salti temporali, i flashback, hanno molto di cinematografico; i piani sequenza si sovrappongono in un continuo rimando ad un “com'eravamo”, al prima, a quell'amore nato e sbocciato e coronato fino all'epilogo finale. La moglie, affetta da demenza senile o alzheimer, ci ha ricordato il padre de “Sul concetto di volto nel Figlio di Dio” di Romeo Castellucci. Una canzoncina allegra e dolce, nostalgica e amara (echi che sembrano usciti da una colonna sonora di un film di Almodovar) fa da refrain a chiudere le scene, con una fisarmonica che tranquillizza e insieme inquieta, torna e ritorna come le nenie degli horror e ci dice che qualcosa di funesto e inarrestabile sta per accadere senza prepararci al peggio, incute timori e cattivi presagi senza dare soluzioni o paracaduti al dolore. Spariscono i volti, spariscono le parole, si confondono i gesti semplici nella perdita impietrita, nel vuoto incolmabile di chi resta menomato senza più memoria e chi rimane accanto impotente in questo limbo degenerativo senza salvezza. Ma il ciclo dell'esistenza si perpetra ancora incurante e la vita vince sempre e comunque, per istinto o per incoscienza. Siamo criceti sulla ruota con il destino segnato ma nel mezzo, tra una nascita non richiesta e la morte mai voluta, abbiamo tutto il tempo e la possibilità di dire, fare, baciare, lettera e testamento. E allora scrivete libri e suonate violoncelli. E amate. E' tutto qua. “A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure”. (Italo Svevo)

Tommaso Chimenti 10/02/2017

“I Marziani al mare”: Bowie, Pink Floyd e quella voglia di fuga

FIRENZE – “Extraterrestre portami via voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre vienimi a cercare voglio un pianeta su cui ricominciare” (Eugenio Finardi, “Extraterrestre”).

Una cosa è certa: non arriverà nessuno a salvarci dalle nostre piccole miserie quotidiane. Ed anche che “marziani”, strani, curiosi, diversi, lo siamo o ci sentiamo tutti, nel nostro intimo soli e incompresi, nei confronti degli altri, del mondo che ci ruota attorno troppo veloce e che non sappiamo fermare, regolare, controllare. Tutto sembra sfuggirci di mano, come la sabbia di Vada, da lontano tutto ci sembra bello e lucente per poi accorgersi che da vicino la spiaggia cristallina altro non è che scarti di produzione di scaglie di sapone. Ci si palleggia da una parte l'insoddisfazione dall'altra quella rassegnazione cinica che ha come faccia della medaglia ora una lucidità menefreghista e adesso una depressione cosmica. Che da “alieno” comunque deriva anche il verbo, con accezione negativa, “alienarsi”.

Se dieci anni fa “I marziani” di Alberto Severi (ecco la recensione dell'epoca: http://www.scanner.it/live/marziani3184.php), penna sottostimata dal sistema teatrale nostrano, prendevano il la dall'avvistamento collettivo di dischi volanti sopra lo stadio Artemio Franchi, durante una partita di campionato della Fiorentina, oggi i due coniugi agée se ne vanno in vacanza con quel “Life on Mars” di Bowie nelle orecchie che arriva, in cassetta, direttamente da Londra. Ma non sono le ferie di agosto che esploderanno con il boom fittizio e speculativo degli anni '80. “I marziani al mare” (la produzione è un bel connubio tutto fiorentino tra Teatri d'Imbarco del Teatro delle Spiagge e Pupi e Fresedde del Teatro di Rifredi) possono permettersi soltanto il litorale distante un centinaio di chilometri da casa, da quella Firenze che è tanto acida quanto culla accogliente, in un periodo, settembre, che potrebbe essere declinato come “partenza intelligente” o “scarsa liquidità”. Sono “beckettiani” nel senso che attendono qualcuno che non arriverà, la figlia, un nuovo amore, le notizie dal Sudamerica, un segretario di partito che conduca il PCI al governo, e al contempo sono “anti-beckettiani” perché qui non c'è niente di sospeso, di assurdo, ma tutto è, a tratti purtroppo, estremamente palese, terreno, reale, materiale. Siamo nel '73, precisamente l'11 settembre, data che ai più fa venire in mente quello newyorkese del 2001, più mediatico e culturalmente vicino, mentre quello degli anni settanta ci conduce al colpo di Stato cileno di Pinochet. I nostri due antieroi dell'epoca (c'è un'affinità alta e calzante, un'alchimia pizzicante, una chimica intrecciata tra la colorita Beatrice Visibelli e il carnale Marco Natalucci) sono ancora lì, con le loro convinzioni sempre meno certe in un mondo sempre più grande e globale, che ha appena passato il '68 e che respira un'aria di guerra, il Vietnam, come mode, trasgressioni, personaggi, atmosfere che provengono da ogni parte del globo e fanno immaginare e stuzzicano la voglia di andare, partire, anche solo con la fantasia sognando ad occhi aperti angoli felici e spensierati.

Siamo nel '73, precisamente l'11 settembre, data che ai più fa venire in mente quello newyorkese del 2001, più mediatico e culturalmente vicino, mentre quello degli anni settanta ci conduce al colpo di Stato cileno di Pinochet. I nostri due antieroi dell'epoca (c'è un'affinità alta e calzante, un'alchimia pizzicante, una chimica intrecciata tra la colorita Beatrice Visibelli e il carnale Marco Natalucci) sono ancora lì, con le loro convinzioni sempre meno certe in un mondo sempre più grande e globale, che ha appena passato il '68 e che respira un'aria di guerra, il Vietnam, come mode, trasgressioni, personaggi, atmosfere che provengono da ogni parte del globo e fanno immaginare e stuzzicano la voglia di andare, partire, anche solo con la fantasia sognando ad occhi aperti angoli felici e spensierati.

Invece, anche in vacanza, Alvaro, comunista convinto in pensione, e Mara, casalinga pia, nella solitudine di una spiaggia-limbo-Purgatorio, rimangono sempre loro stessi con gli odi, i rancori, le certezze conservative, consolatorie e traballanti sul Partito, la Chiesa, la società, le confessioni inconfessabili. Unico appiglio-gancio verso quell'esterno incomprensibile che viaggia troppo spedito per essere capito, è la figlia che abita nella terra di David Gilmour e si è fidanzata, addirittura, con un ragazzo di colore.

Alle loro spalle si muovono, ed è un fondale più che altro emotivo e dell'anima (la regia curata di Nicola Zavagli li mette su un bagnasciuga dove la linea del mare evocativa è rappresentata da scatoloni trasparenti), di colori accecanti e abbaglianti, arancione psichedelico, verde lisergico o filtri fucsia allucinogeni, la moglie che vuole fare citazioni colte ma sbaglia parole o lettere (“I Beatles si sono disciolti” o “Questo è un romanzo d'appendicite”; qui Severi tira fuori tutto il suo bagaglio e armamentario sarcastico, satirico, pungente, irriverente, alla faccia del cognome che porta), il marito retrogrado su questioni razziali e sessuali.

La scrittura di Severi è una poesia contadina e concreta, fresca e ingenua che ci porta non a un piccolo mondo antico e arcaico, sano e bucolico, ma in una sfera bonaria e perdonabile, un angolo carezzevole in bianco e nero, scusabile, e per questo amabile, leggero non perché stupido ma perché ignorante, non analfabetizzato, non studiato né colto, un piccolo antro da guardare con simpatia e nostalgia, un “com'eravamo” che non tornerà più, dove tutto era più semplice, lineare, con quella patina provinciale spaurita, incerta, minima, chiusa al borgo ma al tempo stesso croccante, tangibile, fatta di persone, di mani, di vicinato.