“A casa, bambola”: ultimo disperato tentativo del maschio sconfitto

BOLOGNA – Cosa rimane di Ibsen in questa non tanto rivisitazione ma spunto del duo riminese Quotidiana.com? Forse niente ma proprio perché nulla doveva rimanere. Non è nemmeno un'essenza, meglio è quello che è riuscito a trasalire, a sospendersi, per usare il gergo chimico. E forse tutto sta dentro la traslitterazione che da “Casa di bambola” che in questa interpretazione diventa “A casa, bambola” (prod. Quotidiana, Ert Teatro Nazionale; 45' un soffio leggero), con quella virgola che si fa carne e sostanza, momento di passaggio e svolta, stop e rilancio. Nel titolo si sente ancora la verve e la vis del duo che qui carica meno, tratto distintivo delle loro drammaturgie, su quei punti comico-polemici-profetici-provocatori profondi che li avevano caratterizzati. Come se ormai non ci fosse più niente da ridere. Il discorso si farebbe serio: le donne, la questione del gender, molto attuale nel dibattito dei nostri tempi dove, giustamente, le certezze di un vecchio maschilismo sono state messe in discussione.

Se il titolo è di rottura, perché amplia facendo una panoramica e scarta compiendo una parabolica rispetto all'originale, è la scena iniziale, un nudo maschile insieme retrò e d'avanguardia, con Roberto Scappin, l'uomo e il maschio, senza vesti, a darci il benvenuto con il suo fondoschiena in primo piano, come a dirci “Il Re è nudo” ma non solo, all'ex re non è rimasto che sbirciare da dietro le tende quello che succede in sua assenza, che lui lo voglia o meno, può soltanto stare a constatare i tempi che sono mutati, cambiati, maturati, può stare sulla riva a vedere passare il nuovo che avanza sotto di sé. Poi Scappin e Paola Vannoni si mettono al tavolo e di profilo, la loro cifra classica, e sussurrano frasi e qui sembrano proprio  i Marina Abramovic e Ulay del nostro teatro. Intanto le tende-separé alle loro spalle, che dividono la loro riflessione dal caos delle conseguenze dei sommovimenti dei generi a confronto e contrasto di questi ultimi decenni, si tingono di rosa senza che però il tutto scada in slanci femministi o in dichiarazioni guerrafondaie o ancora esaltazioni della donna contro il maschio, malcapitato di turno. Da parte dell'uomo c'è rassegnazione e, forse, una nuova accettazione di un ruolo non tanto ridimensionato ma da ripensare ed è evidente che adesso sia confuso, (ob)nubilato, indeciso, incerto. La donna però non lo mette in imbarazzo, ha pietà di lui, potrebbe infierire ma lo salva, carezzevole ma non più cedevole o sottomissibile. Nel terzo atto del testo dell'autore norvegese Nora decide di lasciare il marito, cosa allora disdicevole e considerata impossibile, scandalosamente offensiva, fuori da ogni logica del benpensantismo e perbenismo.

i Marina Abramovic e Ulay del nostro teatro. Intanto le tende-separé alle loro spalle, che dividono la loro riflessione dal caos delle conseguenze dei sommovimenti dei generi a confronto e contrasto di questi ultimi decenni, si tingono di rosa senza che però il tutto scada in slanci femministi o in dichiarazioni guerrafondaie o ancora esaltazioni della donna contro il maschio, malcapitato di turno. Da parte dell'uomo c'è rassegnazione e, forse, una nuova accettazione di un ruolo non tanto ridimensionato ma da ripensare ed è evidente che adesso sia confuso, (ob)nubilato, indeciso, incerto. La donna però non lo mette in imbarazzo, ha pietà di lui, potrebbe infierire ma lo salva, carezzevole ma non più cedevole o sottomissibile. Nel terzo atto del testo dell'autore norvegese Nora decide di lasciare il marito, cosa allora disdicevole e considerata impossibile, scandalosamente offensiva, fuori da ogni logica del benpensantismo e perbenismo.

Le frasi che si sputano e riversano addosso con dolcezza tenue e senza allegria, piena di sottintesi, sono sempre caustiche e bruciano, il maschio sente la pressione dell'abbandono, schiacciato dall'emancipazione dell'altra metà della coppia, ma non si ribella nemmeno più, non si arrabbia ma ha accettato la situazione chinando il capo a questa nuova forma di condivisione: “I tuoi no sono sempre molto politici” biascica lui senza convinzione. Il fatto che l'uomo sia in nero e la donna in bianco è però la stereotipizzazione del luttuoso da una parte e del candore dall'altra: “Ogni tanto la donna fa fuori il marito. Dovrebbe accadere più spesso”. La donna rintuzza, ma senza aggressività forse quello che ci vorrebbe sempre per non scadere in strali di lotte armate che portano a nuove forme di dolore e potere: “Perché gli uomini non si accorgono?”, pare incredula quando pone questo interrogativo al suo dirimpettaio. E in effetti sta tutto qui il nodo da sciogliere, il sentire, la sensibilità, il vedere l'altro, l'accorgersi appunto, l'avere accortezze, l'accorciare le distanze invece che allontanarsi. “Le donne vivono delle tragedie sotto gli occhi degli uomini”. La donna non accondiscende più, non asseconda ma neanche in questo caso, saggiamente, è in antitesi cercando comunque una mediazione, un punto di contatto civile. Lui prova l'ultimo disperato tentativo, l'ultima carta, l'ultima chance: “Il contatto fisico abbatte il cortisolo, l'ormone dello stress”. Ormai la barca ha lasciato il porto e naviga con le proprie vele spiegate.

Tommaso Chimenti 14/01/2022

Foto: Giancarlo Ceccon

La Classe di Garella non è morta

BOLOGNA – La differenza salta agli occhi, diceva un De Gregori che discettava tra il bisonte e la ferrovia. Ma il confronto tra “La classe morta” di Kantor e “La Classe” di Nanni Garella sta proprio in quella mancanza, in quell'assenza di quell'aggettivo pesante, ingombrante, assoluto. Sembra poco, un aggettivo, ma qui dà nuovo senso alle stesse parole, alle stesse azioni, dona speranza per una compagnia per metà composta da attori (sei) e per l'altra metà da componenti dell'Associazione Arte e Salute, pazienti del Dipartimento di salute Mentale di Bologna. Sulla scena la dozzina è ben calibrata e se ne perdono i confini in un equilibrio artistico e attoriale che li fa essere sullo stesso piano, senza sbavature, senza discordanze, scarti e difformità che l'arte e la recitazione e lo stare su un palco, dentro le parole  kantoriane, ha azzerato. “Morta” è stato eliso perché recitare, nel piccolo e intimo e raccolto Teatro delle Moline (dove ERT mette in scena piccole produzioni nostrane di grande apertura e respiro, ruolo fondamentale di un Nazionale), è vita, rinascita, sorpresa, scoperta, nuova linfa.

kantoriane, ha azzerato. “Morta” è stato eliso perché recitare, nel piccolo e intimo e raccolto Teatro delle Moline (dove ERT mette in scena piccole produzioni nostrane di grande apertura e respiro, ruolo fondamentale di un Nazionale), è vita, rinascita, sorpresa, scoperta, nuova linfa.

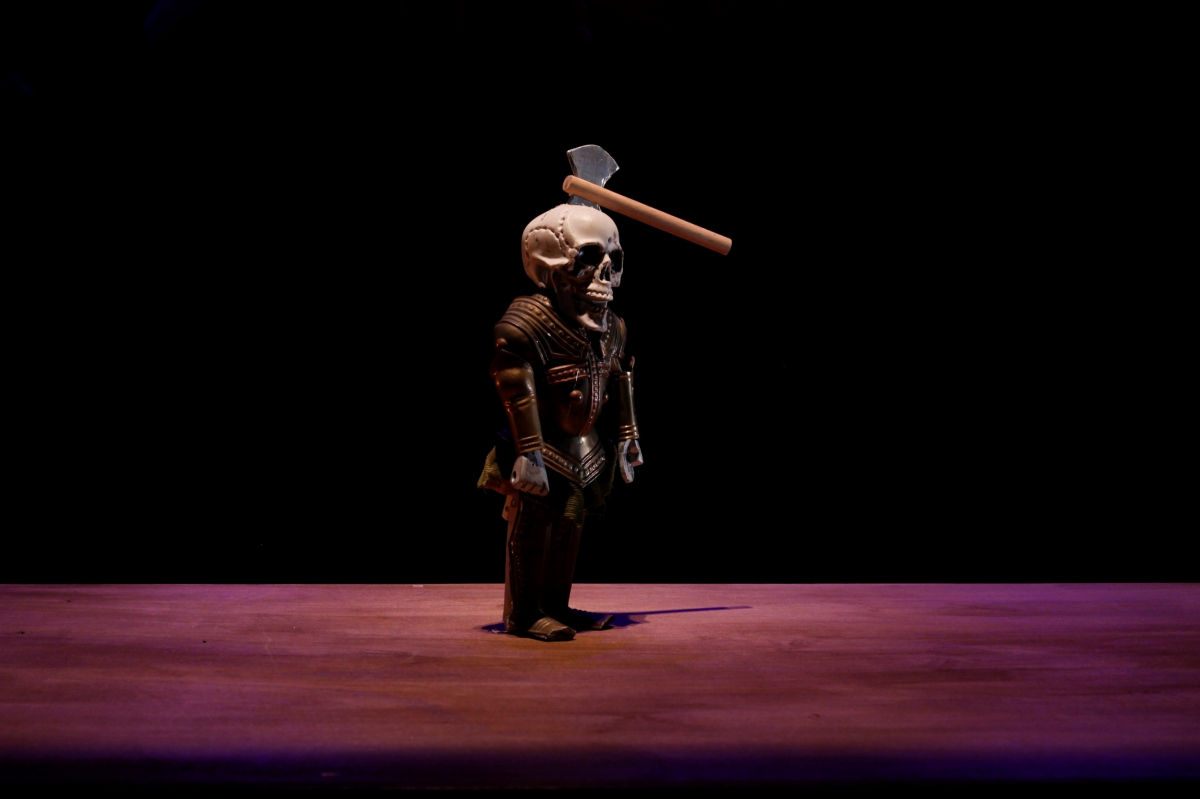

Testo  migliore non poteva esserci per questa compagnia nata a fine millennio scorso. L'impianto è quello dell'originale del '75 del regista polacco (ma senza una figura che ne ricalchi la sua presenza in campo): banchi di scuola funerei che sembrano inginocchiatoi penitenti da chiesa ottusa e claustrofobica, abiti pece stinti e facce bianche cadaveriche per un'installazione umana che si anima dopo un torpore secolare, come un sogno che ricompare catartico, un ritornare alla vita passata, un incedere dentro le pieghe del tempo andato, un ripercorrere anni e traumi, in un loop che sa di rivincita, di riconquista, di contrappasso, di purificazione. Infatti le azioni sono reiterate e prendono vigore proprio dalla loro riproposizione continuativa, come un riflesso che si propaga cambiandone i contorni, rafforzandone il contenuto ad ogni mossa, ad ogni nuovo ciclo. La classe come microcosmo dell'esistenza con i soprusi, i maestri, i kapò, il potere che soverchia il popolo, le angherie, la massa che si fa caos; come una fisarmonica si riempie e si svuota. Adesso l'aula è sovraffollata perché ognuno degli attori ha in mano dei pupazzi, quasi a grandezza naturale, i loro doppi di quando erano ragazzi, giovani, bambini, si portano in giro, si coccolano come marionette e bambole, si accudiscono con dedizione e cura e delicatezza. Ognuno di noi dentro ha sempre il fanciullino che una volta è stato, compresi i traumi che ha vissuto, passato, subito.

migliore non poteva esserci per questa compagnia nata a fine millennio scorso. L'impianto è quello dell'originale del '75 del regista polacco (ma senza una figura che ne ricalchi la sua presenza in campo): banchi di scuola funerei che sembrano inginocchiatoi penitenti da chiesa ottusa e claustrofobica, abiti pece stinti e facce bianche cadaveriche per un'installazione umana che si anima dopo un torpore secolare, come un sogno che ricompare catartico, un ritornare alla vita passata, un incedere dentro le pieghe del tempo andato, un ripercorrere anni e traumi, in un loop che sa di rivincita, di riconquista, di contrappasso, di purificazione. Infatti le azioni sono reiterate e prendono vigore proprio dalla loro riproposizione continuativa, come un riflesso che si propaga cambiandone i contorni, rafforzandone il contenuto ad ogni mossa, ad ogni nuovo ciclo. La classe come microcosmo dell'esistenza con i soprusi, i maestri, i kapò, il potere che soverchia il popolo, le angherie, la massa che si fa caos; come una fisarmonica si riempie e si svuota. Adesso l'aula è sovraffollata perché ognuno degli attori ha in mano dei pupazzi, quasi a grandezza naturale, i loro doppi di quando erano ragazzi, giovani, bambini, si portano in giro, si coccolano come marionette e bambole, si accudiscono con dedizione e cura e delicatezza. Ognuno di noi dentro ha sempre il fanciullino che una volta è stato, compresi i traumi che ha vissuto, passato, subito.

E' nella ripetizione meccanica degli avvenimenti che si esalta e sublima il senso di questo limbo purgatoriale, le processioni vorticose attorno ai banchi sembrano una danza, una coreografia di dervisci  che incanta, che trascina in un'altra dimensione, una spirale che spalanca le porte del tempo. Come le filastrocche e le canzoncine, quelle nenie cullanti e inquietanti che trascendono in un mondo parallelo, seppiato e offuscato, scolorito e immaterico. Ognuno con il suo alter ego deve sempre fare i conti, ogni personaggio colpisce violentemente il suo fantoccio, lo uccide, li accatastano in un angolo, in quella crescita che disconosce l'età fanciullesca, quell'adultità che vuole cancellare le origini, rinnegando il prima in cerca di un futuro vergine da conquistare. Senza il passato e la memoria, lo sappiamo, non può esserci un domani limpido.

che incanta, che trascina in un'altra dimensione, una spirale che spalanca le porte del tempo. Come le filastrocche e le canzoncine, quelle nenie cullanti e inquietanti che trascendono in un mondo parallelo, seppiato e offuscato, scolorito e immaterico. Ognuno con il suo alter ego deve sempre fare i conti, ogni personaggio colpisce violentemente il suo fantoccio, lo uccide, li accatastano in un angolo, in quella crescita che disconosce l'età fanciullesca, quell'adultità che vuole cancellare le origini, rinnegando il prima in cerca di un futuro vergine da conquistare. Senza il passato e la memoria, lo sappiamo, non può esserci un domani limpido.

E qui i bambolotti sostituiscono i vivi sulle panche, le loro essenze che non si sono mai allontanate da quell'atmosfera restrittiva (il messaggio politico allora era chiaro, nel nostro caso, all'opposto, forse il riferimento è all'infanzia inteso come tempo neutrale prima della consapevolezza e della malattia conclamata e certificata), che non sono mai riuscite definitivamente a staccarsi, sganciarsi da quella cupezza, da quel legno bruno. Questo manipolo di uomini e donne eterei e chapliniani, pittoreschi al limite dell'essere foloniani, fragili e vulnerabili, con i loro movimenti automatici istintivi quasi involontari pinocchieschi, oniricamente incastonati e relegati nel tempo paludato, asfittico e impantanato, esotericamente imprigionati e imbrigliati, fantasmi attanagliati nella maglie della clessidra potrebbero essere un coro greco di anime o parte di quelle manifestazioni di lamentazioni funebri pubbliche, prettamente del folclore del Sud Italia, le prefiche, che si sciolgono e dolgono rumorosamente e plasticamente in sceneggiate lacrimevoli, in pianti rituali strazianti, adombrandosi in lagnanti litanie angosciose e laceranti. Come se il tempo si fosse inceppato in una seduta spiritica, come un disco rotto con la puntina gracchiante arrugginita, a rievocare lo spirito di se stessi quando, forse, erano felici non sapendo di esserlo.

bambolotti sostituiscono i vivi sulle panche, le loro essenze che non si sono mai allontanate da quell'atmosfera restrittiva (il messaggio politico allora era chiaro, nel nostro caso, all'opposto, forse il riferimento è all'infanzia inteso come tempo neutrale prima della consapevolezza e della malattia conclamata e certificata), che non sono mai riuscite definitivamente a staccarsi, sganciarsi da quella cupezza, da quel legno bruno. Questo manipolo di uomini e donne eterei e chapliniani, pittoreschi al limite dell'essere foloniani, fragili e vulnerabili, con i loro movimenti automatici istintivi quasi involontari pinocchieschi, oniricamente incastonati e relegati nel tempo paludato, asfittico e impantanato, esotericamente imprigionati e imbrigliati, fantasmi attanagliati nella maglie della clessidra potrebbero essere un coro greco di anime o parte di quelle manifestazioni di lamentazioni funebri pubbliche, prettamente del folclore del Sud Italia, le prefiche, che si sciolgono e dolgono rumorosamente e plasticamente in sceneggiate lacrimevoli, in pianti rituali strazianti, adombrandosi in lagnanti litanie angosciose e laceranti. Come se il tempo si fosse inceppato in una seduta spiritica, come un disco rotto con la puntina gracchiante arrugginita, a rievocare lo spirito di se stessi quando, forse, erano felici non sapendo di esserlo.

Tommaso Chimenti 05/05/2022

visto al Teatro delle Moline il 03/05/2022

Foto: Stefano Triggiani, Luca Sgamellotti

“Eumenidi”: Santa Estasi di Antonio Latella online su Ertonair

Vive di silenzi e di grida la scena delle Eumenidi di Antonio Latella, di voci ora stentoree come proclami, ora sottili come spilli. È una parola di carne e sangue, che sgorga inarrestabile e pulsante direttamente dalla gola, dai polmoni, dalla pancia di questi sedici attori under trenta, tutti in scena nello stesso istante, tutti dentro al più mesto degli incubi.

Oreste, imbevuto sino al collo nella nemesi della sua tragica stirpe, reo di matricidio, condannato a morte dalla sua città natale, lo incontriamo adesso, interpretato da un appassionato Christian La Rosa, in preda ad un sonno convulso, incomodo sul suo divano, dilaniato dalla lunga notte caduta sugli Atridi. E i fantasmi della sua vita, sono tutti lì con lui, nella stessa stanza, languidi e sonnecchianti, chi nella vasca da bagno, chi su una poltrona, chi in sella all’enorme cavallo ingannatore, Clitemnestra “fantasma di sogno” con la gola sgozzata per mano del figlio, e Apollo in giorgiera (Gianpaolo Pasqualino) che annuncia il risveglio delle Erinni, chiamate a riscuotere il debito da Oreste, nato e cresciuto nel solco dell’ignominia.

“Le Eumenidi dormono, ma il delitto le sveglia”, diceva Hegel di queste ancestrali creature dedite alla vendetta degli omicidi familiari. Ed è lì, in quello spazio labirintico e affogato da oggetti, da voci, dagli spettri dell’onirico con cui si apriva la tragedia di Eschilo, che va ad affondare la lama della regia di Latella e dell’adattamento in versi di Martina Foleni. Ma le Erinni sono ora l’affiatato duo Isacco Venturini e Alessandro Bay Rossi in completo bianco sportivo, armati di racchetta, umani (troppo umani) giocatori di ping pong, venuti a raccontarci del loro nuovo volto: non più cacciatrici ferine, non più “cagne insaziabili”, ma grotteschi e freddi amministratori di un match di cui Oreste rappresenta la pallina impazzita. Febbrile è la sua corsa, estenuante, nel senso più elementare per un attore; qui la sua fatica si vede tutta. Non c’è sosta, non c’è angolo di quel suo sogno a pupille sprangate che non possa essere raggiunto dalle modulazioni acute e isteriche della voce di Atena (Barbara Mattavelli), la regina della ragione chiamata a predisporre il primo processo democratico della storia per giudicare le colpe che vengono dritte dal nero banchetto di Atreo. Ma il processo è una farsa condotta dagli dèi vestiti a carnevale, un tripudio di lascivia e gigioneria, in cui soltanto Pilade (Andrea Sorrentino) ed Elettra (Marta Cortellazzo Wiel) tentano timidamente di vegliare il sonno tormentato di Oreste.

Da sudore che bagna il volto, da salivazione incontrollata, è la parola di Christian La Rosa che invoca disperato il padre (“dove sei? Rispondimi, fai tacere le Erinni, aiutami!”), biascicata, scomposta, mutila, per colpa della pallina da ping pong che i due arbitri impietosi gli hanno collocato fra i denti, come estremo atto censorio nei confronti di chi vuol dire qualcosa d’importante.

Ma poi le luci si accendono, e mentre l’accusa lo vorrebbe condannato a recitare il ruolo ch’è stato scritto per lui dalla tradizione, ecco che Oreste si libera, lasciandosi ad un monologo lirico e toccante, che conduce anche questo episodio verso la rotta intrapresa da Latella nel ciclo Santa Estasi, otto ritratti di famiglia, con Eumenidi giunto al suo sesto episodio.

È il teatro il centro del racconto, è sempre stato il teatro, con la sua inesauribile capacità di attraversare le epoche e di riscrivere le sue storie vecchie di 2000 anni. Raccontare delle storie “serve a stimolare i neurotrasmettitori”, dice Oreste/La Rosa tornato in sé o uscito fuori da sé, sveglio e dormiente (ormai non si sa più), consegnando direttamente al pubblico la sua deposizione e chissà, rimettendo nelle mani della platea il giudizio. “Racconto una storia, quindi sono”, è la nuova locuzione di un’arringa che fila per la prima volta lucida, rapida e chiara, senza interruzioni, con tutti i fantasmi ritrattisi nel silenzio, ad ascoltare e a guardare l’ultimo erede della maledizione degli Atridi, fino ad ora trasognato e in balia degli dei, riconquistarsi il proprio spazio, prendere finalmente “la palla”. Si lancia, ad affermare il potere politico e della fantasia, quasi come se il suo spettacolo cominciasse adesso veramente, solo una volta deposto il suo personaggio tormentato, proprio come si fa con i sogni che si vuole scacciare. Nella tragedia di Eschilo, Atena trasformava le Erinni da forze ancestrali in Eumenidi, le benefiche divinità protettrici della città. Ora quella città è la polis degli spettatori, che con il teatro stringe un patto di reciproca sopravvivenza, e l’atto fondativo della democrazia, l’incontro con “una stanza di persone che immaginano tutte le nello stesso momento”. C’è la parola e poi l’azione, nient’altro. Sul palco, con pochi altri sostegni, fra gli oggetti del domestico, sono il corpo vivo dell’attore, e la sua voce infiammata che materializza, trasforma e riplasma possibilità di immaginazione per il suo pubblico. È questo movimento del testo,– variamente detto e interpretato – a creare, davanti agli occhi di guarda, la piana in Aulide, il palazzo di Argo, la vicenda sanguinosa degli Atridi nelle sue diverse riscritture. “Arriverà il tempo in cui mille racconteranno la tua storia, mille saranno le tue storie, e nessuno saprà qual è quella vera”, dirà Atena al suo protetto liberandolo alla volta della Tauride, poco prima che lui e tutti i ragazzi di Latella finiscano con le braccia verso l'alto, non in segno di resa, ma in un eterna e stretta condivisione. E forse sta in questo il senso dell’estasi (santa si può dirlo forse solo arrivando alla fine) del teatro, che viene agli attori e agli spettatori insieme, in un percorso lungo, totalizzante, accidentato, pieno di fatica, di miserie e il più delle volte doloroso, ma in grado, nella forza che ha di trasmettere storie che si fanno credere vere, di trasformare inesorabilmente chi le partecipa e chi vi assiste.“Pàthei màthos” scriveva Eschilo: attraverso il dolore la conoscenza.

Gabriella Longo 29/05/2020

Santa Estasi. Atridi: otto ritratti di famiglia è nato nel 2016 dal Corso di Alta Formazione che Antonio Latella ha condotto per Emilia Romagna Teatro Fondazione dirigendo sedici attori e sette drammaturghi, ed è divenuto un vero e proprio caso teatrale. Dal 23 maggio, ogni giorno alle ore 18.00 sarà online un nuovo capitolo fino a domenica 31 maggio, data in cui sarà possibile assistere agli otto spettacoli in forma di maratona dalle ore 15.00. I video, a cura di Lucio Fiorentino, rimarranno disponibili nella pagina ERTonAIR fino al 30 giugno.

Santa Estasi: Elettra, la tragedia dell'attesa e della vendetta

I figli fanno il possibile per uccidere i propri genitori e vendicarsi delle colpe che ereditano, nella speranza di distruggere il passato e dare vita a un nuovo ordine. “I giovani servono a questo”, ricorda ai fratelli Elettra e Oreste il pedagogo di corte che aveva passato tanti anni al fianco di Agamennone, il sovrano di Argo ucciso dalla loro madre e regina Clitemnestra con la complicità dell’amante Egisto, cugino del defunto re. Ma ogni azione di rottura è generata da un trauma e a sua volta ne causa un altro, in un ininterrotto e sempre uguale ciclo di tormenti che attraversano le generazioni rinnovandosi nella forma e rimanendo sempre uguali nella sostanza. C’è sempre qualcosa da espiare, anche perché tra genitori e figli ci sono più somiglianze di quanto entrambi immaginano.

Il quarto capitolo di Santa Estasi. Atridi: otto ritratti di famiglia, è la tragedia dell’attesa della vendetta e del suo compimento. E’ la tragedia di due fratelli che comincia con il dolore della sorella maggiore, Elettra, e si chiude col il peso della colpa che sta per abbattersi su fratello minore, Oreste. Lei, interpretata da Marta Cortellazzo Wiel, è una giovane nobile cacciata da palazzo dalla coppia di usurpatori e data in sposa a un contadino per far sì che, se avesso avuto un figlio da lui, questi non avrebbe potuto reclamare il trono in futuro. Sette anni sono passati da quando ha lasciato le stanze reali per andare a vivere in una capanna lontano dalla città, oltre duemilacinquecento giorni da quando suo fratello – ancora bambino – è stato mandato dal pedagogo presso Strofio re della Focide perché lo allevasse al sicuro dalla furia omicida dei nuovi regnanti. In tutto questo tempo Elettra ha aspettato il ritorno di Oreste (Christian La Rosa) per ottenere giustizia con la morte della madre e del suo sposo. Non una giustizia pia né pacificatrice, ma una alimentata dal fuoco divorante e incessante dell’odio per essersi vista portare via col ferro affilato il padre tanto amato e per essere finita dal lusso regale a una capanna rozza e spoglia, senza cibo eccetto per dei barattoli di crauti.

L’operazione del regista Antonio Latella con questo ciclo continua in equilibrio tra fedeltà alla tradizione classica e un’attualizzazione che ne accentua alcuni tratti ma senza esasperarli in uno stravolgimento, con una messinscena minimale composta da un tavolo, alcune sedie, un angolo cottura e una dispensa e un abbigliamento da primo Novecento per tutti i personaggi eccetto i due fratelli in t-shirt granata e pantaloni/gonna neri. Rispetto ai tre capitoli precedenti, l’elemento comico fa capolino con maggior presenza ritagliandosi dei proprio spazi autonomi nella soffocante cappa del dramma che sale come la marea.  Tetra comincia la tragedia dell’attesa della vendetta e del rancore. Luci molto basse, il massiccio cadavere seminudo di Agamennone è steso sul tavolo-altare e la figlia, tra i gemiti e l’affanno di chi è sul punto di scoppiare in lacrime, lo veste per la sepoltura sollevandolo e muovendolo per infilargli camicia, calzini, pantaloni, giacca e cravatta. Il culto dei morti è rispettato con gesti colmi d’amore sfumato di morbosità. In quest’atmosfera crepuscolare e indefinita, Elettra si lascia andare ai ricordi e il fantasma del padre li rievoca tutti. Quelli candidi e innocenti dell’amore tra un genitore e la sua bambina: “Quando eri piccola ti piaceva imbandire piccoli spettacoli per me. Ti mettevi a danzare come un violino infuocato. In quel momento non ero un re, ero un padre”. E quelli meno limpidi che sembrano rievocare a un rapporto incestuoso: “Facevi le piroette dietro il sipario, quel sipario che i nostri baci hanno consumato, erano spettacoli solo per me. Mamma non doveva vedere, lo so”. Un sentimento così forte da vincere ogni contraddizione e diventare combustibile illimitato per le fiamme dell’odio. Poi, in questa dimensione sospesa tra la memoria, il sogno e i due mondi – terreno e ultraterreno – la figlia sale sul piedi del padre e insieme, abbracciati, ballano un lento mentre scorrono la musica malinconica e le parole basse e vibranti del cantautore canadese Leonard Cohen che intona il suo brano Dance Me to the End of Love. “Le donne non sprecano tempo con la vendetta, la fanno fruttare” , raccomanda il fantasma di Agamennone alla figlia che in quel momento cominciare a maturare il desiderio di vendicarsi. Infine prende di nuovo la parola il re e sposta la vicenda avanti di sette anni, annunciando l’arrivo dell’uomo tanto atteso e temuto, per restare poi come presenza invisibile sempre in mezzo agli altri personaggi.

Tetra comincia la tragedia dell’attesa della vendetta e del rancore. Luci molto basse, il massiccio cadavere seminudo di Agamennone è steso sul tavolo-altare e la figlia, tra i gemiti e l’affanno di chi è sul punto di scoppiare in lacrime, lo veste per la sepoltura sollevandolo e muovendolo per infilargli camicia, calzini, pantaloni, giacca e cravatta. Il culto dei morti è rispettato con gesti colmi d’amore sfumato di morbosità. In quest’atmosfera crepuscolare e indefinita, Elettra si lascia andare ai ricordi e il fantasma del padre li rievoca tutti. Quelli candidi e innocenti dell’amore tra un genitore e la sua bambina: “Quando eri piccola ti piaceva imbandire piccoli spettacoli per me. Ti mettevi a danzare come un violino infuocato. In quel momento non ero un re, ero un padre”. E quelli meno limpidi che sembrano rievocare a un rapporto incestuoso: “Facevi le piroette dietro il sipario, quel sipario che i nostri baci hanno consumato, erano spettacoli solo per me. Mamma non doveva vedere, lo so”. Un sentimento così forte da vincere ogni contraddizione e diventare combustibile illimitato per le fiamme dell’odio. Poi, in questa dimensione sospesa tra la memoria, il sogno e i due mondi – terreno e ultraterreno – la figlia sale sul piedi del padre e insieme, abbracciati, ballano un lento mentre scorrono la musica malinconica e le parole basse e vibranti del cantautore canadese Leonard Cohen che intona il suo brano Dance Me to the End of Love. “Le donne non sprecano tempo con la vendetta, la fanno fruttare” , raccomanda il fantasma di Agamennone alla figlia che in quel momento cominciare a maturare il desiderio di vendicarsi. Infine prende di nuovo la parola il re e sposta la vicenda avanti di sette anni, annunciando l’arrivo dell’uomo tanto atteso e temuto, per restare poi come presenza invisibile sempre in mezzo agli altri personaggi.

L’incontro tra consanguinei si dipana tra diffidenza, cautela e ostilità e dapprima Oreste non rivela il suo nome, interessato ad avere informazioni dalla sorella mentre questa sfoga la sua rabbia e la sua sofferenza perché il fratello ancora non è tornato e lei è costretta a vivere in un tugurio con un bifolco. Entrano in scena altri personaggi, due donne del coro (Mariasilvia Greco e Barbara Mattavelli) e il marito di Elettra, Meschino (Alexis Aliosha Massine), che apre la parentesi comica dello spettacolo. E’ suo il racconto dell’intera vicenda che coinvolge la moglie, il cognato, la regina Clitemnestra e il re Egisto – che lui storpia in Clitomestrua ed Egaysto, ridicolizzando la loro sessualità femminea –, le implicazioni e i sottintesi con cadenza campana e parole napoletane. Elettra poi lo manda a chiamare il Maestro (Gianpaolo Pasqualino), il vecchio pedagogo di corte, per avere notizie su Oreste. Un gran rumore di mosche invade la stanza, i presenti cominciano ad agitarsi per scacciarle e schiacciarle finché i loro movimenti non si trasformano in danza, mentre Agamennone ride presagendo che il castigo dei suoi assassini si avvicina. In un caotico e raffinato pastiche linguistico di italiano, francese e tedesco, il Maestro in elegante giacca bianca informa che Oreste è davvero arrivato in città e si lancia in un monologo allucinato e persuasivo sul progetto di Agamennone e suo di edificare una società nuova, fatta di “giovani agili come levrieri e resistenti come l’acciaio” che “non soccombesse alla degenerazione del tempo”, sulla metafora tra il sacrificio di un vitellino e l’assassinio degli usurpatori e sulle sue modalità, prima di svelare chi tra loro è Oreste e dargli l’arma: “Loro conoscono il tuo nome, non il tuo volto. Se vuoi essere tu, tu stesso devi rinunciare al tuo nome”.

Ucciso Egisto (Emanuele Turetta), di fronte al cui corpo senza vita Elettra rivela di aver aspettato a ucciderlo “perché così ti ho ammazzato meglio. La paura, più della vendetta, è stata la mia arma. Riesco sempre a fare quello che voglio”. Le stesse parole che dirà di sua madre nel loro ultimo incontro, una trappola ordita con l’inganno, nel faccia a faccia tra una ragazza tenuta in vita solo dall’odio e una donna che ammette di essere morta dentro molti anni prima, quando era regina di Creta e Agamennone la prese al marito grazie alla forza delle armi uccidendo anche il suo primo figlio. “Tutti mi odiano perché sono una donna, allora faccio la regina cattiva. La paura è sempre stata la mia arma”, confessa Clitemnestra con l’amarezza di chi sa di non aver potuto fare altrimenti per sopravvivere e ed è dovuta ricorrere a tutta la propria determinazione: “Io riesco sempre a fare quello che voglio”. Infine Oreste la uccide e arrivano i Dioscuri Castore e Polluce (Isacco Venturini e Alessandro Bay Rossi), con un drink in mano, ad avvertire Oreste che la tragedia non è ancora finita: “Non te la scolli più di dosso, questa cosa”.

Elettra e la sua odiata madre sono più simili tra loro che la giovane e suo fratello-complice. Entrambe due donne a cui è stato portato via con la violenza il loro affetto più caro, entrambe due vendicatrici che non hanno fatto altro che perpetrare il torto che hanno subito. I figli, nel tentativo di liberarsene, commettono gli stessi errori dei genitori, che sono stati figli a loro volta mentre loro stessi diventeranno genitori. Il ciclo continua, come un uroboro.

Santa Estasi. Atridi: otto ritratti di famiglia è nato nel 2016 dal Corso di Alta Formazione che Antonio Latella ha condotto per Emilia Romagna Teatro Fondazione dirigendo sedici attori e sette drammaturghi, ed è divenuto un vero e proprio caso teatrale. Dal 23 maggio, ogni giorno alle ore 18.00 sarà online un nuovo capitolo fino a domenica 31 maggio, data in cui sarà possibile assistere agli otto spettacoli in forma di maratona dalle ore 15.00. I video, a cura di Lucio Fiorentino, rimarranno disponibili nella pagina ERTonAIR fino al 30 giugno.

Lorenzo Cipolla

"Questo buio feroce" di Pippo Delbono in streaming per l'iniziativa #laculturanonsiferma

Sipari chiusi, non vuol dire morte di un’idea. Idea che di certo il filtro dell’arte ha saputo rendere a prova d’usura, inviolabile rispetto alla fame della ruggine. Ci sono dei racconti nati nel secolo scorso ai tempi in cui l’HIV falcidiava il mondo, introduceva nei costumi sentimentali i concetti di paura e diffidenza, riscriveva da zero la socialità. C’erano gli untori e il drammatico equivoco umano di relegare l’“altro” ad un’etichetta sanitaria declinata nella dittatura del binomio “immune” o “a rischio”. È il caso di Questo buio feroce, uno spettacolo del 2009 di cui Pippo Delbono ha fatto recente dono ai canali streaming di Ert, in un momento in cui anche l’arte che più di tutte è caratterizzata dall’irripetibilità del prodursi, si è stretta negli schermi della sua quarantena.

Si ricordano le circostanze in cui Delbono, in un viaggio in Birmania, entrava in contatto con Questo buio feroce, storia della mia morte, autobiografia scritta nel ’99 da un Harold Brodkey prossimo alla fine dopo aver contratto l’aids, virus che scrisse l’epilogo ad un secolo tragico. Ma che ci dice di quanto la storia sia sempre testimone generosa d’esempi che si somigliano, di equivoci fatali che si ripetono e che l’arte, in tal caso il teatro, ha la capacità di fissare in alto con un pungolo d’eternità.

La camera bianca che ospita questo racconto di attesa è una sala d’aspetto, in cui i malati sono chiamati da una voce che tuona il loro numero identificativo. E in questo bianco abbacinante, che in paesi lontani sarebbe segno di lutto, si muovono tutti i maledetti della terra interpretati dai volti familiari della compagnia. A partire da Nelson Lariccia, vestito solo di slip, che offre ai dardi acuminati di luce le costole sporgenti in un corpo-simbolo della malattia, per finire al compianto Bobò e Gianluca Ballarè in abiti da Arlecchino catturati in una struggente e dolcissima danse macabre proprio sull’orlo del precipizio. Fra loro, una parata di spettri viventi che, in successione lenta e disadorna, quadro dopo quadro, riempie l’attesa con un cabaret di barocca volgarità, abbottonati fino all’ultimo automatico in qualcosa che si fa chiamare civiltà ma che è simile soltanto ad un brutto carnevale.

Ebbene, il buio luminoso di certi racconti non ha perso nemmeno una parte della sua originaria ferocia. Forse perché attraverso il teatro, Delbono rompeva il silenzio sulla morte e l’attesa, i grandi scomparsi dall’orizzonte di realtà dell’uomo ma che sono tornati a rivendicare il loro diritto d’esistenza nell’oggi, colpito dalla scure dell’immobilità. Nei nostri schermi affollati della carovana di morti nei mezzi militari, di una Piazza San Pietro orfana di fedeli nel giorno di pasqua, di città fatte soltanto di sopravvissuta bellezza. Li aveva raccontati attraverso la sua stessa voce di regista-narratore, consegnando a pochi interventi registrati il commento ad un’umanità che aspetta, con le sue maschere, con le sue isterie, con la sua fragile necessità di ballare, brandire un microfono e lasciare che le parole di My Way o The House of the Rising Sun, spiegassero quei tempi duri. “E la verità”, dice il narratore, è che “la storia è uno scandalo come lo sono la vita e la morte”, che ci sono “uomini che muoiono, gli esclusi, i diseredati, affinché altri continuino a sentirsi liberi e felici nei loro appartamenti con aria condizionata”, affinché “noi” ci sentiamo liberi e felici, affinché “tu”, spettatore, ti senta libero e felice.

Oggi siamo tutti spettatori di un funerale che si sta producendo dietro al sipario aperto della vita vera, improvvisamente sfuggita al nostro controllo ma che ci ha ricordato tante nostre storture.

E proprio in tempi di funerali negati, il finale di questa storia è una meravigliosa assoluzione.

Quando una nera congrega coi suoi mille volti di calce chiude lo spettacolo chiamando gli applausi, Pippo Delbono resta sul fondo a danzare sulle note di Aznavour, perché la morte non sia orrore.

Oggi che abbiamo scoperto di non avere un linguaggio o altrettanta musica capace di raccontare cosa accade, si potrebbe afferrare questo coltello offertoci dall’arte, anche se non dalla parte del manico.

E andare nel regno della ferocia, a riprendersi le attese.

Pippo Delbono prende parte al cartellone #laculturanonsiferma, presentato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Emilia Romagna Teatro. Assieme a Questo buio feroce(2006), i video degli spettacoli Dopo la battaglia(2011), Orchidee(2013) e Vangelo(2016) saranno disponibili sul sito di ERT per un mese dalla data di pubblicazione.

Gabriella Longo (20/04/2020)

Le "Nozze" di Canetti/Guanciale: grottesche, colorate, urlate

BOLOGNA – Quando si prendono in mano testi come “Nozze” di Elias Canetti, fortemente connotati storicamente e politicamente, o si decide di dargli un taglio appunto di sguardo su un certo passato oppure si sceglie la via del parallelismo tra quell'ieri descritto nella drammaturgia e i nostri giorni. Invece qui, nel “Nozze” (prod. Ert Fondazione) per la regia, traduzione e dramaturg Lino Guanciale, si ha l'impressione che l'operazione sia rimasta in fieri, abbozzata prima, miscelata dopo, rimanendo sospesa senza la fotografia di ciò che era e altrettanto senza  la metafora grottesca sull'oggi. Intanto il tempo che, all'inizio, scorre all'indietro, dal nostro 2019 a ritroso, fermandosi fino al 1932, anno della stesura e riferimento temporale dello svolgimento dei fatti. Ma il dato cronologico subito si scontra e fa frizione con alcune (ormai assodate, ridondanti, abusate) frasi ed espressioni che caratterizzano il nostro tempo (“La pacchia è finita” e il rosario baciato e sappiamo a chi sono rivolti questi dettagli). Quindi è proprio la scelta di campo che rimane sospesa, è la sua definizione semantica e intrinseca ad essere confusa ed a confondere.

la metafora grottesca sull'oggi. Intanto il tempo che, all'inizio, scorre all'indietro, dal nostro 2019 a ritroso, fermandosi fino al 1932, anno della stesura e riferimento temporale dello svolgimento dei fatti. Ma il dato cronologico subito si scontra e fa frizione con alcune (ormai assodate, ridondanti, abusate) frasi ed espressioni che caratterizzano il nostro tempo (“La pacchia è finita” e il rosario baciato e sappiamo a chi sono rivolti questi dettagli). Quindi è proprio la scelta di campo che rimane sospesa, è la sua definizione semantica e intrinseca ad essere confusa ed a confondere.

In questo condominio di varia umanità, che ci ha ricordato quello di “Sterminio” di Schwab ma più annacquato e scolorito, vivono, sopravvivono, si accalcano e si azzannano gruppi familiari tra strategie per la ricerca del proprio benessere anche a danno degli altri. Il mondo là fuori non esiste, esistono solo microcosmi che entrano in conflitto nel grande macrocosmo di questo palazzo colmo di nefandezze spacciate per “normalità”: nipoti che vogliono la morte della nonna (avida) per lucro, un pappagallo isterico, tradimenti alla luce del sole, incesti, figli handicappati abusati, malati terminali. Un grande caravanserraglio di figure urlanti, un “Ubu roi” ma senza quell'ironia amarissima di Jarry.

Due i tratti che ci hanno colpito favorevolmente: questa polvere, che anticipa ed è sintomo di un imminente crollo, un terremoto (del palazzo come della società e della Nazione, forse dell'Umanità) che è in atto e dà i suoi colpi, che imbratta teste e abiti, come una sorta di bambagia calata dal cielo, punizione divina, borotalco che imbianca senza profumare, candida forfora che sporca e lorda, fuliggine grigia che invecchia alla quale nessuno  dà importanza o presta attenzione, infarinati come mummie resuscitate da un altro tempo. Inoltre il modellino del palazzo, all'inizio messo sul boccascena, che è la chiara esposizione in verticale in miniatura della scena che, palco rialzato sul palco, si agita dietro sul piano orizzontale. Una buona idea sarebbe stata quella di tenere il modellino fisso sempre ben visibile (viene accantonato in un angolo dopo poco) per così visualizzare dove, in quale appartamento, si stanno sviluppando le vicende, visti i continui cambi di posizione.

dà importanza o presta attenzione, infarinati come mummie resuscitate da un altro tempo. Inoltre il modellino del palazzo, all'inizio messo sul boccascena, che è la chiara esposizione in verticale in miniatura della scena che, palco rialzato sul palco, si agita dietro sul piano orizzontale. Una buona idea sarebbe stata quella di tenere il modellino fisso sempre ben visibile (viene accantonato in un angolo dopo poco) per così visualizzare dove, in quale appartamento, si stanno sviluppando le vicende, visti i continui cambi di posizione.

E' il caos a regnare (le voci si accalcano strepitanti), i decibel esondano, i costumi perplimono con tre divise naziste (molto didascaliche) e continui Heil Hitler con braccio destro teso. Un grottesco boccaccesco colorato, ritmato, rincorso, sudato del quale però non si capisce bene l'intento: denuncia? Affresco dell'attualità con le sue pericolose derive simili a quelle che furono? La prima parte, quella della presentazione dei personaggi e del condominio, nei confronti della seconda, le “Nozze” appunto, ha certamente più carica, che emerge paradossalmente dalla fissità e dal poco spazio compresso di questo palazzo visto in orizzontale. Il finale è estenuante e non riesce a chiosare né a chiudere, una lenta eutanasia che si/ci sfibra per consunzione.

i costumi perplimono con tre divise naziste (molto didascaliche) e continui Heil Hitler con braccio destro teso. Un grottesco boccaccesco colorato, ritmato, rincorso, sudato del quale però non si capisce bene l'intento: denuncia? Affresco dell'attualità con le sue pericolose derive simili a quelle che furono? La prima parte, quella della presentazione dei personaggi e del condominio, nei confronti della seconda, le “Nozze” appunto, ha certamente più carica, che emerge paradossalmente dalla fissità e dal poco spazio compresso di questo palazzo visto in orizzontale. Il finale è estenuante e non riesce a chiosare né a chiudere, una lenta eutanasia che si/ci sfibra per consunzione.

Tommaso Chimenti

Foto di Serena Pea

Un "Menelao" azzoppato alla ricerca della risata facile

BOLOGNA – Del Teatrino Giullare abbiamo sempre apprezzato lo stile artigianale, le idee feconde, le ombre fervide, le costruzioni di giochi scenici illuminanti e disarmanti nell'incastro obliquo tra attori e manichini fino a perdersi gli uni negli altri, fino a scambiarsi e confondersi, in quel sottile filo di fondo giocoso e inquietante che faceva delle loro messinscene parentesi cult originali nella drammaturgia italiana contemporanea. Fin dall'esplosivo ed eccezionale, e ancora ricordato e menzionato nei foyer, “Finale di partita” da Beckett, una partitura ritmata e ridotta, che la esaltava, su una scacchiera, passando per “Alla meta” di Bernhard o l'oscuro pinteriano “La stanza” (mentre “Le amanti” della Jelinek e “Coco” ci lasciarono dubbiosi), il duo Giullare (da Sasso Marconi) hanno costruito uno stile riconoscibile, incarnando una cifra solida personale. L'attesa per questo “Menelao”, testo (fragile e non convincente) di Davide Carnevali e produzione Ert Fondazione, era tanta, spettacolo inserito anche nel prossimo festival “Vie”. L'ironia però, possiamo dirlo, non è per loro il miglior terreno di battaglia sul quale argomentare, muoversi, lasciar correre le loro visioni, le loro ombre, la loro dimensione onirica.

Il progetto nasce e si dipana dalla domanda esistenziale centrale dell'uomo che ha tutto, appunto Menelao, fulgido, potente, vittorioso, amato da una donna bellissima, ricco, eppure insoddisfatto cronico, sente che gli manca qualcosa ma non sa decodificarla. “Ha tutto ed è infelice e non sa perché” e “Cerca di risolvere un problema che non esiste” ed è proprio il non aver più niente da prendere e conquistare che lo prosciuga, lo azzera, lo svuota, senza più orizzonti né obbiettivi da raggiungere, è un corpo che non freme più, corazza senza un'anima che gli vibri dentro. Se l'incipit è altamente interessante e lascia aperte finestre e lancia possibilità, riflessioni filosofiche e digressioni, non altrettanto si può dire sulla messinscena che da un lato prevede manichini e pupazzi di dimensioni mignon e in questo lo spazio (il ridotto dell'Arena del Sole) non aiuta affatto: siamo troppo lontani per apprezzarne movimenti e sfumature e tutto si perde in un indistinto fondale; dall'altro le vocine infantili che accompagnano i personaggi, quasi da teatro ragazzi didascalico e sottolineante, ci allontanano dalla dimensione mitologica e ovattata e da quell'attacco così poderoso, energico, tragico.

Il  conflitto senza soluzione tra la domanda perno e quello che avviene successivamente sulla scena è palese con inutili inserti contemporanei, il telefono, i giornali, l'analista, la pistola, che ci portano altrove o con un linguaggio che strizza l'occhio al gergo giovanile di strada con svariate interlocuzioni slang volgari che stonano, ridicolizzano i personaggi facendone banali e buffe macchiette da beffa, da risatina sottobanco semiseria. Tre i piani che si sovrappongono, tre i palchi accatastati

conflitto senza soluzione tra la domanda perno e quello che avviene successivamente sulla scena è palese con inutili inserti contemporanei, il telefono, i giornali, l'analista, la pistola, che ci portano altrove o con un linguaggio che strizza l'occhio al gergo giovanile di strada con svariate interlocuzioni slang volgari che stonano, ridicolizzano i personaggi facendone banali e buffe macchiette da beffa, da risatina sottobanco semiseria. Tre i piani che si sovrappongono, tre i palchi accatastati piramidali: la testa di Zeus (sembra la bocca della verità) dalla quale esce l'Idea-carillon, quello centrale con i burattini, e la teca sottostante, camera da letto-bara dove Menelao si ritrova con Elena scivolando in un dialogo-match battutistico alla Sandra e Raimondo desolante che solletica la pancia ma lascia assenti e svuotati. Ecco, si può dire che questo “Menelao” cerca più la risata facile che il senso ultimo, è più propenso e concentrato nel voler divertire ad ogni costo, senza riuscirci, e con ogni mezzo scontato, che a perseguire l'essenza profonda del canovaccio iniziale lavico. Ottimi i giochi di luce che però non risollevano il torpore acido e la delusione amara che sa di involuzione. Beckett, Bernhard e Pinter si confacevano maggiormente alle loro dinamiche, alla loro ricerca intima, a tutto quell'immaginario che riescono a creare, a materializzare che qui, purtroppo, esce schiacciato e compromesso, da una scrittura penalizzante, da un “contemporaneo” stucchevole che affossa e appesantisce. Ne usciamo perplessi.

piramidali: la testa di Zeus (sembra la bocca della verità) dalla quale esce l'Idea-carillon, quello centrale con i burattini, e la teca sottostante, camera da letto-bara dove Menelao si ritrova con Elena scivolando in un dialogo-match battutistico alla Sandra e Raimondo desolante che solletica la pancia ma lascia assenti e svuotati. Ecco, si può dire che questo “Menelao” cerca più la risata facile che il senso ultimo, è più propenso e concentrato nel voler divertire ad ogni costo, senza riuscirci, e con ogni mezzo scontato, che a perseguire l'essenza profonda del canovaccio iniziale lavico. Ottimi i giochi di luce che però non risollevano il torpore acido e la delusione amara che sa di involuzione. Beckett, Bernhard e Pinter si confacevano maggiormente alle loro dinamiche, alla loro ricerca intima, a tutto quell'immaginario che riescono a creare, a materializzare che qui, purtroppo, esce schiacciato e compromesso, da una scrittura penalizzante, da un “contemporaneo” stucchevole che affossa e appesantisce. Ne usciamo perplessi.

Tommaso Chimenti 20/02/2019

"Per la ragione degli altri": un Pirandello anacronistico che non tiene conto dell'oggi

BOLOGNA - “Per la ragione degli altri” fin dal titolo sembra posizionarsi e schierarsi e portarci sulla strada della morale accertata sociale che fa da muro e spartiacque verso gli atteggiamenti e le scelte personali. E ci fuorvia, ci manda fuori rotta. Perché, nella rivisitazione pirandelliana di Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo, non si parla di rottura tra l'individuo e la società alla quale appartiene né, tanto meno, di famiglia, deriva e forzatura tra gli anacronismi del Nobel siciliano (ne è passata d'acqua sotto i ponti da quel 1895, anno di pubblicazione del testo) e i contemporanismi abbastanza discutibili. La trasposizione dei due autori (prod. Alchemico Tre e ATER, con il sostegno di ERT, visto in anteprima al Teatro delle Moline bolognese) ricrea un interno con tre televisori e altrettanti personaggi, asciugando il dramma familiare in un triangolo composto dal Marito (lo stesso Di Giacomo, sempre convincente, qui un filo remissivo) la Moglie e l'Amante.

Molte infelicità messe sul piatto della bilancia, il Marito in grigio, la Moglie in bianco, l'Amante in rosso, rispettivamente l'appiattimento banale, la candidezza, il peccato. Tutto un po' stereotipato. Un matrimonio ormai finito o al limite fortemente compromesso per il tradimento dell'uomo, una Moglie sterile, il Marito che ha avuto, per debolezza più che per passione, per pietà più che per lussuria e appetiti sessuali, una figlia con una donna, l'Amante, che non ha mai amato. Il poveretto (lo salviamo, è travolto dagli eventi senza soluzione al rebus inestricabile) vorrebbe fare il romanziere ma la nascita della figlia, che sente più come una zavorra che come amore, lo costringe a riciclarsi come giornalista per un piccolo giornale di provincia. L'atmosfera è cupa e dannatamente pesante. Servono soldi per pagare casa e vitto all'Amante e alla figlia, la situazione con la Moglie è ai minimi storici.

Più che altro è il dramma personale dell'Uomo contemporaneo, schiacciato, compresso tra più pulsioni e non in grado di soddisfare, soprattutto, le aspettative delle donne al suo fianco, non tanto per flebilità di polso e carattere, quanto per le condizioni che, al netto di insoddisfazione personale, precariato e post adolescenza diffusa e perpetrata, gli remano contro e lo naufragheggiano. Chiedersi, dopo questo spettacolo, che cos'è la famiglia, è fuori luogo. Non è la domanda giusta. Come portano su terreni impervi e scoscesi, soprattutto politicamente, le interviste (sembrano quelle pasoliniane sull'Amore) che ruotano attorno al concetto di Famiglia che sembrano essere state messe per confermare o consolidare la tesi conclusiva della piece (la deviazione Genitore 1 e Genitore 2?).

Più che altro è il dramma personale dell'Uomo contemporaneo, schiacciato, compresso tra più pulsioni e non in grado di soddisfare, soprattutto, le aspettative delle donne al suo fianco, non tanto per flebilità di polso e carattere, quanto per le condizioni che, al netto di insoddisfazione personale, precariato e post adolescenza diffusa e perpetrata, gli remano contro e lo naufragheggiano. Chiedersi, dopo questo spettacolo, che cos'è la famiglia, è fuori luogo. Non è la domanda giusta. Come portano su terreni impervi e scoscesi, soprattutto politicamente, le interviste (sembrano quelle pasoliniane sull'Amore) che ruotano attorno al concetto di Famiglia che sembrano essere state messe per confermare o consolidare la tesi conclusiva della piece (la deviazione Genitore 1 e Genitore 2?).

Se il testo ultracentenario pirandelliano non poteva, per i tempi nel quale è stato dato alla luce, tener conto della legge sull'aborto (alla quale poteva affidarsi l'Amante in altri momenti storici), sulla legge sul divorzio (della quale poteva approfittare la Moglie), dell'inseminazione artificiale (sempre la Moglie), dell'adozione (sempre la Moglie), del femminismo post anni '70 con un'altra consapevolezza e indipendenza, soprattutto economico-lavorativa, trovarcelo oggi come un emblema e un baluardo a favore delle coppie di fatto, delle unioni civili, dei matrimoni tra esponenti dello stesso sesso sembra quantomeno, come anticipato poc'anzi, forzato e tirato per i capelli. Non si avverte oggi tutto questo giudizio sociale “degli altri” in queste nostre attuali metropoli d'asfalto e indifferenza dove la morale, a volte purtroppo altre per fortuna, è una parola svuotata dai suoi significati. Qui forse, oltre al dramma del maschio contemporaneo, si sottolinea il potere, ovvero la possibilità di poter arrivare a soddisfare i propri bisogni attraverso il mercimonio: la Moglie infatti alla fine “comprerà” la bambina (che qui tutti trattano come una cosa da spostare e un oggetto sul quale far leva) che il marito ha avuto con l'Amante per ricreare quella Famiglia che non avevano potuto avere, causa la Natura matrigna.

Tutti e tre i personaggi sono perdonabili, sembrano con le spalle al muro, senza una reale scelta se non quella che alla fine prenderanno, senza vincitori né vinti. L'errore, la bambina, la pietra dello scandalo che non si può più nascondere, è l'ingranaggio che fa inceppare tutto il meccanismo borghese, il sistema di convenzioni (quale è inevitabilmente la Famiglia) ed è lo squilibrio che, paradossalmente, riaccende la miccia dell'unione, rinsaldando la Vera famiglia, i coniugi, e allontanando la scheggia impazzita, l'Amante, che aveva solo portato scompiglio e sconquasso nel loro menage. Interessante, ma non reale,

scandalo che non si può più nascondere, è l'ingranaggio che fa inceppare tutto il meccanismo borghese, il sistema di convenzioni (quale è inevitabilmente la Famiglia) ed è lo squilibrio che, paradossalmente, riaccende la miccia dell'unione, rinsaldando la Vera famiglia, i coniugi, e allontanando la scheggia impazzita, l'Amante, che aveva solo portato scompiglio e sconquasso nel loro menage. Interessante, ma non reale,  invece la scelta registica di affidare il ruolo dell'Amante all'attrice meno avvenente e più matura delle due, uscendo così dallo stereotipo (ma confortato dalla pratica dell'oggi) dell'Amante che va a rimpiazzare la moglie anziana. Qui invece la Moglie sembra avere tutte le caratteristiche positive, bellezza, giovinezza, innamorata e soldi, mentre all'Amante non rimane che la miseria. Nello scontro-confronto il vincitore salta agli occhi dalla fase primordiale nell'impari lotta. Manca qualcosa, un gusto, un sapore, una ventata, una spolverata di realtà.

invece la scelta registica di affidare il ruolo dell'Amante all'attrice meno avvenente e più matura delle due, uscendo così dallo stereotipo (ma confortato dalla pratica dell'oggi) dell'Amante che va a rimpiazzare la moglie anziana. Qui invece la Moglie sembra avere tutte le caratteristiche positive, bellezza, giovinezza, innamorata e soldi, mentre all'Amante non rimane che la miseria. Nello scontro-confronto il vincitore salta agli occhi dalla fase primordiale nell'impari lotta. Manca qualcosa, un gusto, un sapore, una ventata, una spolverata di realtà.

Tommaso Chimenti 27/12/2018

"Li Buffoni": la miseria della marea umana nei bassifondi impantanati "italianati"

MODENA – E' uno scenario post-apocalittico beckettiano quello che da una parte ci liscia di canzonette, immergendoci nella melassa di una comicità di facciata e dall'altro ci traumatizza nella tragicità squallida di un mondo sporco, ruvido, brechtiano quello che si apre (è proprio il caso di dirlo in questa piazza-(m)agone-aia-agorà) ne “Li buffoni” (produzione Ert) diretti, digeriti e ammodernati da Nanni Garella attorno al canovaccio seicentesco di Margherita Costa. Testo attuale, si dirà. Ancor più attualizzato da inserti (la rima baciata fa miracoli) di gramelot sgrammaticato che pare suonato e invece punge di fioretto e si esalta nel corpo a corpo. Già, i corpi. Perché è di quelli che si tratta quando si è persa la dignità e raschiando il barile non si trovano nemmeno gli spiccioli né le briciole, né il barlume né la speranza. Giorno dopo giorno, il futuro può essere pensato soltanto di ventiquattrore in ventiquattro e i sogni hanno le gambe cortissime.

Effettivamente siamo in una corte con il suo Re, le sue dame, i suoi vassalli e valvassori, ossequiosi ignoranti lacchè e servitori instupiditi dalla fame. Sono (siamo) tutti “Li buffoni”, ognuno ad additare l'altro di qualche moraleggiante pecca senza vedere lo sfacelo, la distruzione, l'oblio e l'obbrobrio occorso nel proprio giardino. Garella ben riesce nell'inserire armonicamente i “suoi” attori, che potremmo definire “basagliani” (la Compagnia Arte e Salute), che offrono una prova di cori e controcanti ammirevoli, con i tempi classici del musical o meglio della sceneggiata partenopea; in quest'ultimo dettaglio lo potremmo avvicinare, a tratti, alle pellicole “Tano da morire” di Roberta Torre o al più recente “Ammore e malavita” dei Manetti Bros. I colori sgargianti missoniani dei contendenti che a morsi e a colpi di lingua, come “cani di bancata” emmadanteschi, ma meno feroci, fanno da contraltare al grigiore che attorno cresce in questa scena dove tutto fiorisce orizzontale, dove spuntano come funghi dopo una pioggia amazzonica e torrenziale (forse proprio quella che ha raso al suolo sentimenti e umanità) secchi e tubi, lamiere e amianto, carrelli e frigo dismessi, copertoni e bidoni e queste costruzioni che hanno addosso l'atmosfera e il sapore delle torri di Kiefer, I Sette Palazzi Celesti esposti permanentemente all'Hangar Bicocca milanese.

I rumori di questi bassifondi gorkiani (o forse sono solo bassi napoletani) sono quelli di una metropolitana, come se tutto questo mondo sommerso e fangoso rimanesse al di sotto degli occhi e degli sguardi, perso, come topi di fogna, sotto grate, sotto tombini, sotto l'altezza dell'olfatto. Un mondo cosparso come zucchero a velo scaduto di tanti Oliver Twist abbandonati, di orfani senza diritti che cercano un padrone al quale leccare la mano. Qui, nel ciarpame d'oggettistica e nelle varie chincaglierie e cineserie sbiadite che si riflettono in queste anime ferite (su tutti il Califfo Romeo, Moreno Rimondi, Nanni Garella, il tedeschino, Nicole Guerzoni, la moglie marocchina Marmut, Valentina Mandruzzato, la russa Ancroia), passano varie umanità in una girandola-sfilata di turchi, croati, marocchini, russi, polacchi, gitani, albanesi ma anche pugliesi, calabresi e napoletani dove anche il più ricco va a caccia di gatti (divertente e con apertura di senso il gatto che nella storpiatura del pugliese diventa “ghetto”) per poter mettere insieme una cena-banchetto luculliano. Tutti stranieri in una terra che evidentemente non li ha voluti, che li ha inglobati, fagocitati e poi sputati e defecati nelle latrine sottoterra.

I rumori di questi bassifondi gorkiani (o forse sono solo bassi napoletani) sono quelli di una metropolitana, come se tutto questo mondo sommerso e fangoso rimanesse al di sotto degli occhi e degli sguardi, perso, come topi di fogna, sotto grate, sotto tombini, sotto l'altezza dell'olfatto. Un mondo cosparso come zucchero a velo scaduto di tanti Oliver Twist abbandonati, di orfani senza diritti che cercano un padrone al quale leccare la mano. Qui, nel ciarpame d'oggettistica e nelle varie chincaglierie e cineserie sbiadite che si riflettono in queste anime ferite (su tutti il Califfo Romeo, Moreno Rimondi, Nanni Garella, il tedeschino, Nicole Guerzoni, la moglie marocchina Marmut, Valentina Mandruzzato, la russa Ancroia), passano varie umanità in una girandola-sfilata di turchi, croati, marocchini, russi, polacchi, gitani, albanesi ma anche pugliesi, calabresi e napoletani dove anche il più ricco va a caccia di gatti (divertente e con apertura di senso il gatto che nella storpiatura del pugliese diventa “ghetto”) per poter mettere insieme una cena-banchetto luculliano. Tutti stranieri in una terra che evidentemente non li ha voluti, che li ha inglobati, fagocitati e poi sputati e defecati nelle latrine sottoterra.

C'è miseria, senza alcuna nobiltà, prostituzione e degrado, un coltello e un morto come Mackie Messer ben c'insegna. E in questa piazza che s'affaccia a queste capanne-pisciatoi senza sbocco (ricorda anche la Jungle di Calais) si miscelano le vicende di questi uomini alla deriva tutti con il ricordo nostalgico della loro casa, del loro passato e infanzia intervallate da coreografie pop e musichette leggere da “Una casetta in Canadà” fino a “Simme 'e Napule, paisà” (“Chi ha avuto ha avuto, ha avuto, chi ha dato ha dato, ha dato, scurdammoce 'o passato”), da “Che sarà” (“Paese mio che stai sulla collina”) al “Nabucco” (“Va pensiero”)

s'affaccia a queste capanne-pisciatoi senza sbocco (ricorda anche la Jungle di Calais) si miscelano le vicende di questi uomini alla deriva tutti con il ricordo nostalgico della loro casa, del loro passato e infanzia intervallate da coreografie pop e musichette leggere da “Una casetta in Canadà” fino a “Simme 'e Napule, paisà” (“Chi ha avuto ha avuto, ha avuto, chi ha dato ha dato, ha dato, scurdammoce 'o passato”), da “Che sarà” (“Paese mio che stai sulla collina”) al “Nabucco” (“Va pensiero”)

Semplicistico parlare di testo e di intenzioni pro immigrazione, facendo un parallelo tra la nostra verso le Americhe nel Novecento o quella interna del Dopoguerra con quelle attuali da Africa e Asia verso le nostre sponde e coste. Qui, partendo da questa base, si va oltre, forse gettando lo sguardo ad un futuro prossimo: gli immigrati qui, ricordano il senso della bellezza, l'estetica, e l'etica, la pulizia delle strade e interiore dei loro Paesi, come se proprio l'Italia, li abbia cambiati, in peggio, li abbia sporcati, corrotti, prostituiti, come se proprio la nostra Italia sia diventata il ricettacolo, lo scolo, il postribolo dell'umanità, quel tappo di sterco che fa gonfiare gli argini durante la piena, quello che deve essere tolto prima dell'esplosione conclusiva, dell'alluvione fatale, dell'esondazione finale. Come una vasca, piena di piranha, che ribolle, alla quale se togli il tappo il gorgo s'ingoia tutto, se lo lasci le dighe non reggono più.

Semplicistico parlare di testo e di intenzioni pro immigrazione, facendo un parallelo tra la nostra verso le Americhe nel Novecento o quella interna del Dopoguerra con quelle attuali da Africa e Asia verso le nostre sponde e coste. Qui, partendo da questa base, si va oltre, forse gettando lo sguardo ad un futuro prossimo: gli immigrati qui, ricordano il senso della bellezza, l'estetica, e l'etica, la pulizia delle strade e interiore dei loro Paesi, come se proprio l'Italia, li abbia cambiati, in peggio, li abbia sporcati, corrotti, prostituiti, come se proprio la nostra Italia sia diventata il ricettacolo, lo scolo, il postribolo dell'umanità, quel tappo di sterco che fa gonfiare gli argini durante la piena, quello che deve essere tolto prima dell'esplosione conclusiva, dell'alluvione fatale, dell'esondazione finale. Come una vasca, piena di piranha, che ribolle, alla quale se togli il tappo il gorgo s'ingoia tutto, se lo lasci le dighe non reggono più.

Visto al Teatro delle Passioni, Modena, il 6 marzo 2018

Tommaso Chimenti 07/03/2018

Foto: Luca Del Pia

I "Fantasmi" di Garella: presenze e non zombie

BOLOGNA - “I fantasmi non esistono, li abbiamo creati noi, siamo noi i fantasmi” (Eduardo De Filippo).

C'è sempre un filo impercettibile di sottile, toccante “verità” nei lavori di Nanni Garella e dei suoi attori psichiatrici. Attori non-attori che vivono e hanno vissuto, portandosi addosso i segni palpabili nel fisico, nella postura, nell'andamento, nello strusciare, piedi e parole, le parole che stanno pronunciando. In quella fessura incrinata, in quella crepa storta, a guardar bene c'è il teatro con la sua pasta, meglio se ben amalgamata come in questo caso, di finzione scenica e realtà sofferta e sudata, quell'intreccio articolato e reticolato di suoni e segni, versi centenari e vite subite nell'oggi. E così la scelta, non potrebbe essere altrimenti, strada segnata e piena ma non scontata, non può che

Recentemente abbiamo visto le suggestioni tratte da “I giganti” di Roberto Latini, evitando quello della ditta Lombardi-Tiezzi, imbattendoci in quello enfatico dell'Opera Nazionale Combattenti a cura dei pugliesi Principio Attivo. Un testo dai molti risvolti, che apre sempre porte oscure (dopotutto siamo nel periodo fiorente della psicanalisi), che attira sempre nuovi adepti attorno alla propria cuccia. “Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi” (David Forster Wallace).

Siamo in una sorta di cantiere polveroso, stucco e calce, cenere di marmo dappertutto, come una colata spruzzata di bianco ad ammantare, coprire, sedare, come il giorno dopo lo scoppio del Vesuvio su Pompei: una lastricata di questo bianco sporco granuloso e appiccicaticcio che pare incrostarsi sotto le unghie, dentro le retine a dare fastidio, a fare rumore di gesso spezzato sull'ardesia. Come anime di muratori esodati vagano, come corteo o processione, tra calcinacci e assi, tra i teli messi a coprire (chissà cosa c'è sotto) il tempo che morde e mangia, come tarli, le cose tutt'attorno. Grandi lavori in corso in questo scantinato (metaforico e reale), in questa villa in rifacimento (ottimistica visione) o in fantasmi2disfacimento, abbandonata a queste figure che qui hanno trovato conforto e riparo, silenzio e fuga, lontani dagli esseri umani (ce ne sono ancora là fuori? Venatura  beckettiana apocalittica), egualmente distanti da quei Giganti, saggi e brutali, là sull'eremo, sull'Olimpo circondato dalle lucciole pasoliniane. “I mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono” (Stephen King).

beckettiana apocalittica), egualmente distanti da quei Giganti, saggi e brutali, là sull'eremo, sull'Olimpo circondato dalle lucciole pasoliniane. “I mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono” (Stephen King).

Due gruppi di marionette pinocchiesche starnazzanti come bamboline da carillon si fronteggiano, gli abitanti del palazzo (Moreno Rimondi - il mago Cotrone su tutti per presenza di dostoevskijana memoria, voce, imposizione, controllo) e la compagnia teatrale di giro (generosa Pamela Giannasi - la Contessa, iperbole e sfioritura). Si somigliano, i primi esiliati dalla vita, i secondi senza più un pubblici, entrambi reietti, fuori dai giochi, in fuorigioco. E nel momento dell'incontro è come un guardarsi allo specchio, un rivedersi, fantocci, negli occhi dell'altro. L'atmosfera è da festa triste, da sogno tragico cechoviano in questo sotterraneo claustrofobico, seminterrato dell'anima, vagamente ricordante i garage delle torture argentine. Sotto, chiusi, nascosti alla vista, alla vita. Sono voci di dentro che sfiatano le propria ombra in questo Purgatorio, tra questi bassifondi gorkijani. È il gioco della verità, reale o presunta, quella vissuta o quella creduta tale, è il gioco della maschera, del giocare seriamente un ruolo fino ad incarnarlo. A che punto è la notte?

“I saggi e gli onesti son quelli che fanno la storia, fanno la guerra, la guerra è una cosa seria, buffoni e burattini, non la faranno mai” (Edoardo Bennato, “E' stata tua la colpa”).

Tommaso Chimenti 18/02/2017

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…