“L'Arte della Commedia” di Fausto Russo Alesi: l'eterno scontro tra Potere e Cultura

NAPOLI – E' un momento di grande riscoperta nazionale di Eduardo (a Napoli invece è costante imbattersi nei suoi testi e nuove messinscene); ultimamente ecco il “caso” eclatante di “Natale in casa Cupiello” di Interno 5 con burattini e marionette, il “Tavola tavola, chiodo chiodo” con un grandissimo Lino Musella, la pellicola “Qui rido io” con Servillo, il documentario “Il nostro Eduardo” o ancora “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini. Soltanto per parlare delle ultime, temporalmente, novità tra teatro e cinema. Anzi il mito, come è normale che sia, più passa il tempo e più s'accresce, s'ingigantisce, la matassa s'infittisce, le analisi si gonfiano,  la letteratura attorno monta. Possiamo affermare che Eduardo, tra secoli, sarà il nostro corrispettivo per l'Inghilterra di Shakespeare o Cervantes per la Spagna. Eduardo italiano e non soltanto napoletano. Un testo tra i meno sperimentati, affrontati e masticati è “L'Arte della Commedia”, drammaturgia fortemente pirandelliana (furono amici e collaborarono anche nella stesura de “L'abito nuovo”) tutta giocata sul vero e sul falso, sul plausibile e sulla menzogna. Capocomico stavolta è il sempre coinvolgente Fausto Russo Alesi (prod. Teatro di Napoli, Teatro della Toscana, Elledieffe, molto lungo 2h 45') attorniato da un buon cast dove ognuno si ritaglia una bella fetta di luce propria.

la letteratura attorno monta. Possiamo affermare che Eduardo, tra secoli, sarà il nostro corrispettivo per l'Inghilterra di Shakespeare o Cervantes per la Spagna. Eduardo italiano e non soltanto napoletano. Un testo tra i meno sperimentati, affrontati e masticati è “L'Arte della Commedia”, drammaturgia fortemente pirandelliana (furono amici e collaborarono anche nella stesura de “L'abito nuovo”) tutta giocata sul vero e sul falso, sul plausibile e sulla menzogna. Capocomico stavolta è il sempre coinvolgente Fausto Russo Alesi (prod. Teatro di Napoli, Teatro della Toscana, Elledieffe, molto lungo 2h 45') attorniato da un buon cast dove ognuno si ritaglia una bella fetta di luce propria.

Nel prologo ci arriva subito la voce di Eduardo (e siamo proprio dentro il “suo” San Ferdinando, caldissime le temperature al suo interno) che genera sempre quel brivido trasognante dell'essere dentro il tempo, la storia. Qualcuno dirà che “L'arte della commedia” sembra scritta oggi. Non è così o almeno i problemi dell'arte, della cultura, da sempre sono sempre gli stessi e si sono sempre scontrati con i governi, i partiti, le amministrazioni, i poteri di qualsiasi credo politico: la cultura come intrattenimento per non far pensare ai problemi quotidiani delle persone da una parte  (il teatro d'impegno considerato inutile e obsoleto, financo dannoso) e dall'altra l'esigenza di approfondimento, di presa di posizione, di denuncia sociale, di scardinare temi e argomenti contemporanei. Una messinscena cupa, dalle ombre dure e solide, con dei chiaroscuri densi e pastosi (luci di Max Mugnai) con una scena potente e semplice (di Marco Rossi) con un telaio, una struttura di porta, quasi una fortezza sumera, dapprima a terra, nella costruzione teatrale e nel disvelamento della macchineria, poi issata nella sua magnificenza e altezza (con la polvere alzata simbolo di negligenza, di vecchiezza, dello stantio delle idee) e infine caduta nuovamente nel sottolineare la finzione del teatro che, proprio in quanto non reale, riesce a toccare più in profondità l'essenza delle cose e dei concetti esaltandoli, illuminandoli.

(il teatro d'impegno considerato inutile e obsoleto, financo dannoso) e dall'altra l'esigenza di approfondimento, di presa di posizione, di denuncia sociale, di scardinare temi e argomenti contemporanei. Una messinscena cupa, dalle ombre dure e solide, con dei chiaroscuri densi e pastosi (luci di Max Mugnai) con una scena potente e semplice (di Marco Rossi) con un telaio, una struttura di porta, quasi una fortezza sumera, dapprima a terra, nella costruzione teatrale e nel disvelamento della macchineria, poi issata nella sua magnificenza e altezza (con la polvere alzata simbolo di negligenza, di vecchiezza, dello stantio delle idee) e infine caduta nuovamente nel sottolineare la finzione del teatro che, proprio in quanto non reale, riesce a toccare più in profondità l'essenza delle cose e dei concetti esaltandoli, illuminandoli.

Il protagonista (Russo Alesi, dalle mille sfumature, è Oreste Campese) è un attore e regista di una compagnia teatrale, “Duemila anni di teatro possono entrare in pochi metri quadrati di palcoscenico”, possiamo dire ruolo autobiografico nel quale riconosciamo la fatica di Eduardo stesso durante la sua esistenza. Ma tutto il testo è una lectio artistica, ma anche imprenditoriale, politica, amministrativa, gestionale, sull'universo teatrale; e niente è cambiato con i finanziamenti, con i fondi destinati, con le esigenze degli uffici ingessati e impomatati e dei burocrati macchinosi che si scontrano con quelle fattive degli artisti. Il primo atto ruota tutto attorno all'incontro, ora docile e lezioso e amichevole, adesso scontro, acido, rancoroso, acre e pungente, tra il regista e il prefetto nello studio di quest'ultimo. Un uomo (qui fa le veci dello Stato, nella sineddoche di una parte per il tutto) intento agli incartamenti e ai timbri più che al pensiero. I due si annusano e poi si azzuffano, s'azzannano proprio per l'incomprensibilità delle richieste altrui e l'incomunicabilità tra le istanze opposte che non riescono a collimare né a trovare una sintesi utile a entrambe le parti pungolati da temi come crisi teatrale e repertorio, scivolando attorno alla frase “L'attore svolge un ruolo importante per il suo Paese?”. Diventa un ring che si declina ora in una confessione adesso in un interrogatorio (il prefetto è un Alex Cendron capace nei vari registri). E Campese parla con le parole di un Eduardo che ha sempre combattuto per queste stesse esigenze e appelli, per la dignità del lavoro, per una consapevolezza più alta del mestiere dell'attore. Affiorano i termini “censura” e “autocensura” (buone in qualsiasi epoca) nella collisione atavica tra cultura e potere perché, proprio per sua stessa incarnazione, la cultura non può andare a braccetto con il potere altrimenti diventa megafono e propaganda: “Gli attori sono in cerca di autorità e non personaggi in cerca d'autore”.

Stato, nella sineddoche di una parte per il tutto) intento agli incartamenti e ai timbri più che al pensiero. I due si annusano e poi si azzuffano, s'azzannano proprio per l'incomprensibilità delle richieste altrui e l'incomunicabilità tra le istanze opposte che non riescono a collimare né a trovare una sintesi utile a entrambe le parti pungolati da temi come crisi teatrale e repertorio, scivolando attorno alla frase “L'attore svolge un ruolo importante per il suo Paese?”. Diventa un ring che si declina ora in una confessione adesso in un interrogatorio (il prefetto è un Alex Cendron capace nei vari registri). E Campese parla con le parole di un Eduardo che ha sempre combattuto per queste stesse esigenze e appelli, per la dignità del lavoro, per una consapevolezza più alta del mestiere dell'attore. Affiorano i termini “censura” e “autocensura” (buone in qualsiasi epoca) nella collisione atavica tra cultura e potere perché, proprio per sua stessa incarnazione, la cultura non può andare a braccetto con il potere altrimenti diventa megafono e propaganda: “Gli attori sono in cerca di autorità e non personaggi in cerca d'autore”.

Se la prima parte è appunto fosca e a tratti lugubre, è nella seconda che la commedia si esalta con fuochi d'artificio e brillantezza. Il nodo sta tutto nella “minaccia” che Campese formula al prefetto: avrebbe mandato a chiedere udienza al burocrate, facendogli perdere tempo prezioso e rallentando il  lavoro del suo ufficio, attori travestiti nei più disparati mestieri e ruoli e l'istituzione non avrebbe capito se fossero stati effettivamente chi dicevano di essere o se appunto teatranti ad impersonare svariate professioni. Torna qui prepotente il tema del vero e del falso (centrale nel teatro concettualmente, e cardine in quello di Pirandello), del reale o della finzione. In questo secondo atto spiccano il medico (Filippo Luna frizzante) e il parroco (Gennaro De Sia fortissimo) in due scene scintillanti, esaltanti, effervescenti dove la commedia diventa tragedia e il tutto ha il sapore amarognolo della farsa e della sconfitta. E' l'ambiguità del teatro, nel suo profondo essere e nella sua stessa costituzione, che non può essere categorizzabile e incasellabile dal potere di turno, è la sua sfuggente imprendibilità che rende le istituzioni fragili al suo cospetto. E forse, paradossalmente, è anche giusta questa dicotomia, questa acredine, questa distanza. E' Il Re che se non può controllare il giullare lo manda al patibolo. Condannando però se stesso e la sua inadeguatezza e pochezza. Perché nuovi giullari nasceranno. Perché il teatro è morto talmente tante volte che sa come resuscitare: “Mi hanno sepolto ma quello che non sapevano è che io sono un seme”.

lavoro del suo ufficio, attori travestiti nei più disparati mestieri e ruoli e l'istituzione non avrebbe capito se fossero stati effettivamente chi dicevano di essere o se appunto teatranti ad impersonare svariate professioni. Torna qui prepotente il tema del vero e del falso (centrale nel teatro concettualmente, e cardine in quello di Pirandello), del reale o della finzione. In questo secondo atto spiccano il medico (Filippo Luna frizzante) e il parroco (Gennaro De Sia fortissimo) in due scene scintillanti, esaltanti, effervescenti dove la commedia diventa tragedia e il tutto ha il sapore amarognolo della farsa e della sconfitta. E' l'ambiguità del teatro, nel suo profondo essere e nella sua stessa costituzione, che non può essere categorizzabile e incasellabile dal potere di turno, è la sua sfuggente imprendibilità che rende le istituzioni fragili al suo cospetto. E forse, paradossalmente, è anche giusta questa dicotomia, questa acredine, questa distanza. E' Il Re che se non può controllare il giullare lo manda al patibolo. Condannando però se stesso e la sua inadeguatezza e pochezza. Perché nuovi giullari nasceranno. Perché il teatro è morto talmente tante volte che sa come resuscitare: “Mi hanno sepolto ma quello che non sapevano è che io sono un seme”.

Tommaso Chimenti 25/02/2023

Foto: Anna Camerlingo

Al "Campania Teatro Festival" molto Napoli: Sanità, Sala Assoli, Nest

NAPOLI – Nelle città fragili, che si dibattono storicamente su un equilibrio precario (ricordiamo la leggenda di Napoli sospesa su un uovo, metafora perfetta) gli effetti di tragedie sociali come la pandemia hanno fatto ancora più danni che altrove, hanno trovato terreno fertile smontando quella socialità, quella parvenza di normalità fatta di lavori alla giornata, di “fatica” da inventarsi e conquistarsi a morsi un pezzo alla volta, giorno per giorno. E si incontrano sempre più ragazzi che ti vogliono vendere, all'ingresso di Via Chiaia o in Piazza del Plebiscito o salendo su per Toledo, calzini o penne per scrivere e le brande sotto i portici e davanti alla chiese non si contano più, sono decuplicate dal pre-Covid. La povertà la puoi conteggiare con gli occhi, ferisce. Ma Napoli si sta riprendendo. Lentamente. Il turismo sta tornando. Ma si sente che è una città ferita, che ancora sanguina dolore e privazioni, dal sorriso tirato, dalle costole in fuori, che ha trattenuto il fiato per troppo tempo e questa apnea forzata, questa attesa sfibrante l'ha consumata da dentro, come un brutto male che non ha diagnosi ma batte cassa. Se l'arrangiarsi qui era considerato un valore, un sistema di vita collaudato, la costrizione del lockdown ha interrotto il percorso di generazioni, di manovalanza che sfangava la giornata. E nei bassi e nei quartieri fare distanziamento sociale era praticamente impossibile.

Lentamente. Il turismo sta tornando. Ma si sente che è una città ferita, che ancora sanguina dolore e privazioni, dal sorriso tirato, dalle costole in fuori, che ha trattenuto il fiato per troppo tempo e questa apnea forzata, questa attesa sfibrante l'ha consumata da dentro, come un brutto male che non ha diagnosi ma batte cassa. Se l'arrangiarsi qui era considerato un valore, un sistema di vita collaudato, la costrizione del lockdown ha interrotto il percorso di generazioni, di manovalanza che sfangava la giornata. E nei bassi e nei quartieri fare distanziamento sociale era praticamente impossibile.

Il cielo questo metà luglio non è né blu né azzurro. Di nuvole non se ne vedono ma sopra il Vesuvio una caligine biancastra di foschia s'affolla e quasi lo nasconde. Vorrebbe piovere (forse vuole piangere questo cielo) ma non ce la fa. Si impegna ma riesce soltanto ad aumentare l'umidità, arrivata a livelli di foresta amazzonica. Le uniche gocce che cadono dall'alto, in questa estate da bollino hot, sono quelle che spillano e sprizzano dai condizionatori posti sulle terrazze e che fanno chiazze a terra che si asciugano velocemente. In questi giorni Napoli esplode di bellezza, nello stesso momento c'erano la mostra fotografica su Massimo Troisi, e quella su Frida Kahlo, e Klimt e Monet. Il caldo tutto tende a scolorire, è per questo che qui i toni sono più vivaci, i contrasti più aspri.

La sera però ci accoglie il fresco della Reggia di Capodimonte, nel verde torniamo a respirare. Dall'alto Napoli è bianca. Tutti gli spettacoli (la grande maggioranza campani se non proprio partenopei) concentrati su più palchi (grosso sforzo produttivo) all'interno del polmone verde della città sul golfo. E peccato che si possa vedere soltanto uno spettacolo per sera. E peccato ancora che, come in passato quando era possibile vedere e scoprire tutta Napoli attraverso i suoi palcoscenici naturali, prima il festival era dislocato in ogni angolo, dal Vomero al Real Albergo dei Poveri, dalla Galleria Toledo alla Darsena, dal Maschio Angioino al San Carlo, dal Mercadante al Sannazzaro, dal Teatro Nuovo alla Sala Assoli. Il teatro come pretesto e il contesto per esaltare la città attraverso la scena in un gioco di specchi. Stavolta il festival ha cambiato la denominazione, passando da “Napoli” a “Campania Teatro Festival” (direzione artistica di Ruggero Cappuccio, vicedirezione Nadia Baldi) per poche puntate fuori: a Benevento, ad Avellino, a Salerno, a Caserta, a Pompei (quest'ultima location gestita dal Teatro Nazionale di Napoli). Ma perché fare solo una o al massimo due repliche per spettacolo?

Siamo riusciti a vederne tre: “La rosa del mio giardino” per la regia di Mario Gelardi ci ha lasciato dubbiosi, “Museo del popolo estinto” di Enzo Moscato ci ha sorpreso, per fortuna che alla fine è arrivato il Nest con la prima nazionale “Bufale e Liune” a firma del catalano Pau Mirò, che ci ha risollevato lo spirito. Intanto, mentre gli spettacoli a Capodimonte andavano in scena, dai vari quartieri della città scoppiavano ogni sera fuochi d'artificio e la leggenda metropolitana vuole che, se non siamo in giorni di patrono, significa che è arrivato un carico di qualcosa di illegale, come gli antichi segnali di fumo per attirare la clientela. Partiamo da “La rosa del mio giardino”; nel libretto del festival la dicitura indica “Debutto”, invece scopriamo che lo spettacolo è andato in scena a gennaio 2020. E' la presunta storia d'amore tra Salvador Dalì e Garcia Lorca. Basandosi sulle quaranta lettere che i due si scambiarono, ma la parola scritta è molto diversa da quella orale e infatti il tutto diventa difficilmente ascoltabile, non fluisce, non scorre, crea troppa distanza la poesia su carta, risulta letterario e ci appare lontano. Purtroppo assistiamo ad un'ora di scenate di gelosia, ad avvicinamenti e conseguenti allontanamenti. Sembrano due adolescenti sull'orlo di una crisi di nervi, e le due figure vengono se non proprio banalizzate quanto meno semplificate, riducendo il tutto a insignificanti screzi tra innamorati isterici e infantili, litigi da bassifondi, scambi acidi, recriminazioni, sgarbi, rimorsi, sberleffi, unghie stizzite, veleno ispido sputatosi addosso in un ballo dell'impossibilità tra battibecchi insipidi. In alcuni momenti sembra ricordare “Nella solitudine dei campi di cotone” di Koltes, dove un personaggio vuole vendere qualcosa all'altro senza che questo sappia di volerlo avere. Purtroppo qui non ci sono nemmeno Genet né Fassbinder né Testori per raccontare questo amore interrotto. La dimensione onirica e questa prolungata dinamica di attrazione e repulsione è una battaglia faticosa per lo spettatore (durata di un'ora). I due attori sono troppo sottolineanti, molto “teatrali”, in perenne posa, un'interpretazione forzata e sovraesposta.

Dall'incontro mancato tra Dalì-Lorca a Enzo Moscato la situazione non cambia. Anzi. “Museo del popolo estinto” è quasi un testamento artistico però Moscato (legge e non recita) che è in scena ma in disparte, senza entusiasmo né verve, distaccato mentre alle sue spalle una tavola da post Ultima Cena accoglie il resto della compagnia, figure tratteggiate con toni grotteschi. Sono apparizioni, fantasmi che si affollano; ognuno entra sulla scena, fa il suo “numero” e se ne va, oppure mettono in atto piccole scomposte coreografie o canzoncine per rimpolpare la drammaturgia già non-sense. E più che va avanti più che se ne perde la coerenza, si sfilaccia in una sequenza infinita (1h40') di monologhi con una recitazione affettata e artefatta, aulica e antica di un'epoca andata. Siamo in una sorta di parodia di un teatro da teca con frasi lanciate nell'agorà del palco tanto per vedere l'effetto che fa. Passano i minuti e altre chiose si affollano, non si trova il bandolo della matassa, tutto è nebuloso mentre le interpretazioni diventano, se possibile, ancora più esagerate, esagitate, caricaturali, eccessive, iperboliche. Un testo compiaciuto, ricco di battute e di citazioni, un assemblaggio di parole e perifrasi che risultano uno zibaldone composito. Un'operazione senza troppo coinvolgimento del pubblico.

Passando dal Teatro Sanità alla Casa del Contemporaneo finalmente arriviamo al Nest e torniamo ad essere ottimisti sul teatro di domani. Respiriamo perché c'è un signor testo, una grande scenografia, attori all'altezza, una regia limpida, un'aderenza all'oggi (chiamalo contemporaneo se vuoi) che è quello che cerchiamo dal teatro al di là delle belle statuine e di un passato che spesso non è proprio da riesumare. Non soltanto a risultare centrale è la traduzione (di Enrico Ianniello) ma anche l'adattamento e la trasposizione. “Bufale e liune” infatti sono due delle tre piece che compongono una trilogia di Pau Mirò che Giuseppe Miale Di Mauro, Adriano Pantaleo e Francesco Di Leva hanno, e con loro il Nest, portato nella realtà che meglio conoscono,  il quartiere, il rione, il sottobosco periferico napoletano. Non solo quindi le parole trasformate ma anche l'ambientazione, il luogo, l'atmosfera (anche se in questo Barcellona molto somiglia a Napoli). La storia è misteriosa e pinteriana, a tratti carveriana in questo spaccato di umanità in chiaroscuro dove ognuno è doppio così come la morale che può essere ribaltata a proprio tornaconto. Lo spazio claustrofobico che vediamo è una lavanderia con gli abiti a raggiera (si entra e se ne esce come tanti sipari), a semicerchio tanto che sembra un anfiteatro greco. Al centro un totem, un pilastro, quasi un fusto di un albero millenario piantato nel mezzo e tanti neon ad intermittenza come in una discoteca in disuso da archeologia post-industriale, da umanità sconfitta. In questa lavanderia vive (sopravvive?) chiusa (al riparo dal fuori?) una famiglia: la figlia in sedia a rotelle, la madre che la vuole sistemare, il padre carrozziere mentre aleggia il ricordo di un altro figlio, scomparso, sparito da piccolo non si sa se rapito o ucciso. L'armonia, se così si può chiamare, è rotta dall'arrivo di un ragazzo con la camicia insanguinata che vuole farla lavare anche se siamo fuori l'orario di lavoro. La madre vede in lui un futuro possibile per la figlia e non vuole farlo andare via (come in “Misery non deve morire”), il padre vuole aiutarlo, stringendo un accordo, perché pensano che abbia commesso un omicidio che il ragazzo comunque nega. Ma la verità non è mai certa. L'aria è quella di “Dogman” di rapporti incancreniti, di vite al limite, zone di frontiera, fisiche ed esistenziali. Le menzogne si accavallano e gli enigmi, l'oscurità e i segreti, aumentano e si alimentano. Sembra di stare dentro al “Calapranzi” e il cupo ammanta ogni azione e lentamente la notte scivola in un incubo kafkiano. Nella vita devi sapere se sei bufalo o se sei leone anche se, come dice il proverbio africano, comunque dovrai correre appena sorge il sole. Da ricordare Giuseppe Gaudino, il commissario, Alessandra Borgia, la madre (ci ha ricordato Beatrice Schiros di Carrozzeria Orfeo), Angela Fontana (vista nella miracolosa pellicola “Indivisibili”), la ragazza in carrozzina (canta divinamente). Menomale che il Nest c'è. A Napoli, purtroppo o per fortuna, si perdona sempre tutto.

il quartiere, il rione, il sottobosco periferico napoletano. Non solo quindi le parole trasformate ma anche l'ambientazione, il luogo, l'atmosfera (anche se in questo Barcellona molto somiglia a Napoli). La storia è misteriosa e pinteriana, a tratti carveriana in questo spaccato di umanità in chiaroscuro dove ognuno è doppio così come la morale che può essere ribaltata a proprio tornaconto. Lo spazio claustrofobico che vediamo è una lavanderia con gli abiti a raggiera (si entra e se ne esce come tanti sipari), a semicerchio tanto che sembra un anfiteatro greco. Al centro un totem, un pilastro, quasi un fusto di un albero millenario piantato nel mezzo e tanti neon ad intermittenza come in una discoteca in disuso da archeologia post-industriale, da umanità sconfitta. In questa lavanderia vive (sopravvive?) chiusa (al riparo dal fuori?) una famiglia: la figlia in sedia a rotelle, la madre che la vuole sistemare, il padre carrozziere mentre aleggia il ricordo di un altro figlio, scomparso, sparito da piccolo non si sa se rapito o ucciso. L'armonia, se così si può chiamare, è rotta dall'arrivo di un ragazzo con la camicia insanguinata che vuole farla lavare anche se siamo fuori l'orario di lavoro. La madre vede in lui un futuro possibile per la figlia e non vuole farlo andare via (come in “Misery non deve morire”), il padre vuole aiutarlo, stringendo un accordo, perché pensano che abbia commesso un omicidio che il ragazzo comunque nega. Ma la verità non è mai certa. L'aria è quella di “Dogman” di rapporti incancreniti, di vite al limite, zone di frontiera, fisiche ed esistenziali. Le menzogne si accavallano e gli enigmi, l'oscurità e i segreti, aumentano e si alimentano. Sembra di stare dentro al “Calapranzi” e il cupo ammanta ogni azione e lentamente la notte scivola in un incubo kafkiano. Nella vita devi sapere se sei bufalo o se sei leone anche se, come dice il proverbio africano, comunque dovrai correre appena sorge il sole. Da ricordare Giuseppe Gaudino, il commissario, Alessandra Borgia, la madre (ci ha ricordato Beatrice Schiros di Carrozzeria Orfeo), Angela Fontana (vista nella miracolosa pellicola “Indivisibili”), la ragazza in carrozzina (canta divinamente). Menomale che il Nest c'è. A Napoli, purtroppo o per fortuna, si perdona sempre tutto.

Tommaso Chimenti 06/07/2021

Al San Gaetano di Padova: otto pittori italiani interpretano tematiche ispirate a Van Gogh

In occasione della nuova apertura dell’esposizione “Van Gogh. I Colori della vita”, una novità collaterale è stata pensata per il pubblico: una grande mostra di gruppo in cui otto pittori contemporanei, su indicazione di Marco Goldin, hanno lavorato su alcuni temi cari all’artista. “Attorno a Van Gogh. Otto pittori e i colori della vita” accompagnerà, al San Gaetano di Padova, la sontuosa monografica sul grande pittore, prevista fino al 6 giugno.

Ad essere esposte saranno i lavori dei rappresentanti della migliore pittura contemporanea in Italia, ciascuno con un nucleo di sette opere: Laura Barbarini, Franco Dugo, Attilio Forgioli, Matteo Massagrande, Cetty Previtera, Giuseppe Puglisi, Laura Villani e Piero Zuccaro.

Accanto a questi vanno ricordati Piero Vignozzi e Andrea Martinelli, a cui Goldin aveva affidato il potente “prologo” del progetto e che hanno accompagnato la prima parte della mostra su Van Gogh con le loro opere.

La particolarità della richiesta proposta dal curatore della mostra è stata una soltanto: non imitare Van Gogh, ma interpretare i temi, i luoghi, le emozioni che l’artista olandese ha suscitato con i suoi capolavori, aggiungendone un filtro emotivo personale.

Il risultato ottenuto è un’originale ricerca, legata dal fil rouge vangoghiano, distinta dalle differenti sensibilità artistiche degli interpreti, visioni diverse, temi e tagli assolutamente personali, dal figurativo all’astratto: così gli spazi del San Gaetano di Padova accompagnano le sale dell’esposizione su Van Gogh.

Un evento nato anche nel tentativo di mostrare come la pittura sia un linguaggio universale senza tempo, attraverso questo lungo viaggio dello spirito di una personalità geniale.

Gli artisti coinvolti nella mostra, afferma Goldin, “sono stati catturati dal restituire quel fiato di vento che hanno sentito scendere dalle montagne del destino o vibrare in mezzo ai campi di grano, magari sotto un cielo stellato. Hanno sentito che si può fare ancora pittura come dichiarazione d’esistenza e d’amore”.

Noemi Spasari 30/04/2021

Berlinale 2020: Orso d'argento per Elio Germano e i gemelli registi D'Innocenzo

Il cinema tricolore si tinge d’argento alla settantesima edizione del Festival del cinema di Berlino. Elio Germano si è aggiudicato infatti l’Orso d’argento come miglior attore per la sua interpretazione del pittore Antonio Ligabue in "Volevo nascondermi", mentre i gemelli Damiano e Fabio D’Innocenzo hanno vinto quello per la miglior sceneggiatura con "Favolacce". Il premio principale, l’Orso d’oro, è stato assegnato al regista iraniano Mohammad Rasoulof per il film "There Is No Evil", una intensa riflessione sulla pena di morte ancora vigente nella Repubblica islamica. Poiché Rasoulof non poteva essere in Europa in seguito a una condanna per reato di propaganda contro il governo, al suo posto alla cerimonia di premiazione si è presentata la figlia e attrice Baran Rasoulof, a cui si è affiancato il presidente della giuria Jeremy Ironsche lo ha fatto essere lo stesso ‘presente’ con una videochiamata.Tra le lacrime di gioia e l’emozione collettiva del cast e dei presenti, il regista ha detto: “Nel mio film parlo di tutti coloro che allontanano la responsabilità da se stessi”. In "There Is No Evil" sono raccontate quattro storie i cui protagonisti devono confrontarsi con se stessi e con gli altri sul tema dell’esecuzione capitale. Echeggia anche una versione di "Bella ciao", quella cantata delle mondine italiane del secolo scorso. Nel 2019 Rasoulof si è visto infliggere una pena di un anno di carcere - ad oggi non è ancora stato imprigionato - e il divieto di girare film e di uscire dall’Iran. “Ha avuto l'idea per questo film quattro mesi fa, ci siamo messi subito al lavoro. Non sapeva se sarebbe finito in prigione", ha raccontato uno dei produttori.

Non è mancata una sentita emozione nelle loro parole quando a ritirare i premi, due Orso d’argento, sono stati gli italiani. Nelle nostre sale il film diretto da Giorgio Diritti sull’artista italo-svizzero non è ancora arrivato per via del Coronavirus. Germano si è veramente trasformato nel pittore e scultore tanto evocativo e potente nell’arte quanto minato nel fisico e nella psiche. L’attore romano nei suoi ringraziamenti si è rivolto “a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti i fuori casta. Lui diceva sempre “Un giorno faranno un film su di me”, ed eccoci qui!”. Per i gemelli di Tor Bella Monaca registi di "Favolacce" non è stato facile contenere la felicità. Il loro discorso è si trasformato in un siparietto in è cui sfuggito un “mortacci tua”. Il loro film, in cui recita anche Germano, è uno spaccato sulla disagiata e dura vita nella periferia romana dove l’energia positiva – nonostante tutto – dei bambini si scontra con la rabbia, l’astio e la resa incondizionata degli adulti.

Ad aggiudicarsi il Gran Premio della Giuria è stato "Never Rarely Sometimes Always" della cineasta indipendente americana Eliza Hittman, che racconta la gravidanza indesiderata di una giovane diciassettennedella Pennysilvania, mentre al sudcoreano Hong Sang-soo è stato assegnato l’Orso d’argento alla regia per il suo "The Woman Who Ran". Il premio come miglior attrice è andata alla tedesca Paula Beer, protagonista di "Undine" diretto Christian Petzold, il quale ha ricevuto un Orso d’argento per il suo contributo artistico. A Jurgens Jurges il premio per la migliore fotografia, grazie al suo lavoro in "Dau. Natasha" di Ilya Khrzhanovkiy e Jekaterina Oerte. Vincitore dell’Orso d’argento per la settantesima edizione è stato "Delete History" di Benoit Delepine e Gusave Kervern sul tema dell’intelligenza artificiale, mentre l’Orso d'oro per i cortometraggi è andato a "T" della regista giamaicano-americana Keisha Rae Witherspoon.Come miglior documentario della manifestazione è stato scelto "Irradiated" del regista cambogiano Rithy Panh. “Un grande giorno per il cinema italiano, questi due riconoscimenti ne confermano la qualità, la vitalità e la contemporaneità”, ha dichiarato il ministero per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini.

Artemisia Gentileschi, donna, pittrice, artista

SIENA – Artemisia Gentileschi è sempre un personaggio d'attualità, portatrice, suo malgrado, della lotta impari nei secoli delle donne nei confronti dell'arroganza, della violenza e del sopruso dei maschi. Il regista Altero Borghi (abbiamo apprezzato in questi anni i suoi spettacoli all'interno della Casa circondariale di Siena con i detenuti) ne ha immaginato un ipotetico passaggio traghettato, metaforico e simbolico, in questo “Il viaggio di Artemisia” (prod. Sobborghi; in un Teatro dei Rozzi colmo), un momento privato che diventa confessione aperta e flusso di coscienza della pittrice verso e contro gli uomini che hanno affollato la sua vita, distruggendola, in special modo il padre Orazio e il suo aguzzino e bieco violentatore Agostino Tassi. Un viaggio dove i colori sul fondale la fanno da padrone con cambi cromatici che ci portano nella tavolozza del pittore per descrivere e delineare il mondo e i sentimenti della donna.

Artemisia (sempre utile e necessario parlarne), ed è questo il nodo focale del testo di Paola Presciuttini, si chiede a gran voce, e con malinconia e tristezza, se sia diventata famosa più per il processo che ha subito, in conseguenza dello stupro, che per le sue doti artistiche. E di questo se ne duole e si rammarica. Come a dire che una donna può essere finalmente riconosciuta nella propria professione e capacità e competenze soltanto se le accade qualcos'altro (di solito pruriginoso e licenzioso, oggi diremmo gossip) che esula dal suo mestiere e impegno. Ma è un cane che si morde la coda, senza soluzione. Artemisia (le presta corpo e voce Serena Cesarini Sforza; recitazione enfatica da rivedere e asciugare; gli altri attori sono: Claudio Ceccarelli, il padre; Ahmed Alshaafi - Castore; Silvano Borselli - Galileo Galilei; Marco Bonucci è il giudice; Lorenzo Vanni è Agostino Tassi; Abdallah Ateeya è il musico) rievoca, portandoli sul palco, gli uomini che l'hanno fatta soffrire, in primis il suo stupratore e in seconda battuta, ma forse in maniera ancora più angosciosa proprio perché imperdonabile visto il rapporto di sangue, il genitore che, questa la sua accusa, denuncia e accusa chi ha abusato della figlia solo per un contenzioso di merce e quadri sottratti mettendo ancor più alla gogna la dignità della ragazza (siamo agli inizi del 1600 e la ragazza promettente pittrice subisce violenza quando di anni ne ha diciotto).

Artemisia (prossima replica il 12 marzo all'Affratellamento di Firenze) rimprovera il padre di averla lasciata sola, in qualche modo abbandonata, in questa battaglia, inscenata non tanto per l'onore della figlia ma quanto per quello del casato paterno, del cognome. Infatti dopo il processo, Orazio Gentileschi e il Tassi continueranno a frequentarsi, collaborare e lavorare insieme, e questo Artemisia proprio non lo può digerire. Artemisia rimane un'anima in pena, naufraga in questo mare di vessazioni, scombussolata, mai definitivamente emancipata né libera, ed è ancora una figura centrale, suo malgrado, del femminismo ante litteram, simbolo della violenza sulle donne in ogni epoca, ad ogni latitudine, emblema di un 8 marzo che troppo spesso si confonde con mimosa e spogliarellisti. Qui Artemisia (il progetto luci e video sono di Damiano Magliozzi) è descritta come progressista e votata e desiderosa di futuro, promotrice di un cambiamento culturale, di un avanzamento civile nei rapporti e nelle relazioni, sempre dubbiosa se le committenze che le arrivano sono in qualche modo riparatrici del torto subito o effettivamente riguardanti il suo talento.

Artemisia (prossima replica il 12 marzo all'Affratellamento di Firenze) rimprovera il padre di averla lasciata sola, in qualche modo abbandonata, in questa battaglia, inscenata non tanto per l'onore della figlia ma quanto per quello del casato paterno, del cognome. Infatti dopo il processo, Orazio Gentileschi e il Tassi continueranno a frequentarsi, collaborare e lavorare insieme, e questo Artemisia proprio non lo può digerire. Artemisia rimane un'anima in pena, naufraga in questo mare di vessazioni, scombussolata, mai definitivamente emancipata né libera, ed è ancora una figura centrale, suo malgrado, del femminismo ante litteram, simbolo della violenza sulle donne in ogni epoca, ad ogni latitudine, emblema di un 8 marzo che troppo spesso si confonde con mimosa e spogliarellisti. Qui Artemisia (il progetto luci e video sono di Damiano Magliozzi) è descritta come progressista e votata e desiderosa di futuro, promotrice di un cambiamento culturale, di un avanzamento civile nei rapporti e nelle relazioni, sempre dubbiosa se le committenze che le arrivano sono in qualche modo riparatrici del torto subito o effettivamente riguardanti il suo talento.

Di scuola caravaggesca, Artemisia Gentileschi fu molto di più dello stupro subito; capolavori come Giuditta che decapita Oloferne o Cleopatra o ancora una Maddalena hanno fatto scuola e forse ricondurli a quell'evento negativo è riduttivo e limitativo. Nel testo poi il ruolo delle due levatrici che durante il processo constatarono e documentarono la situazione e le condizioni intime di Artemisia è stato sostituito con un uomo di chiesa lievemente grottesco. La Gentileschi che una volta lasciata Roma, per Firenze, Napoli e Londra, firmerà i propri lavori con Lomi, il cognome della madre, per interrompere i rapporti anche simbolici con il padre-padrone. Più che lo stupro il cardine di questo “Il viaggio di Artemisia” è l'interrogarsi sul mondo maschilista e sulla negazione del talento delle donne, sempre messe in un angolo, nell'ombra. Nelle “Vite” del Vasari infatti non è presente nemmeno una donna. Un tema ancora, purtroppo, attuale riacceso dal recente #metoo capitanato da Asia Argento. La tesi della Presciuttini e di Borghi è la costante, perenne ricerca di vendetta da parte della Gentileschi in tutta la sua vita e in tutta la sua opera, mentre nella realtà dei fatti le vittime vengono punite due volte, dai delinquenti e dall'opinione pubblica. Nell'incontro-incrocio tra l'arte e la biografia però sembra che l'artista, nel finale, abbia trovato pace e serenità; il suo monito-consiglio: “Nella vita e nella pittura resterà soltanto la luce”.

o ancora una Maddalena hanno fatto scuola e forse ricondurli a quell'evento negativo è riduttivo e limitativo. Nel testo poi il ruolo delle due levatrici che durante il processo constatarono e documentarono la situazione e le condizioni intime di Artemisia è stato sostituito con un uomo di chiesa lievemente grottesco. La Gentileschi che una volta lasciata Roma, per Firenze, Napoli e Londra, firmerà i propri lavori con Lomi, il cognome della madre, per interrompere i rapporti anche simbolici con il padre-padrone. Più che lo stupro il cardine di questo “Il viaggio di Artemisia” è l'interrogarsi sul mondo maschilista e sulla negazione del talento delle donne, sempre messe in un angolo, nell'ombra. Nelle “Vite” del Vasari infatti non è presente nemmeno una donna. Un tema ancora, purtroppo, attuale riacceso dal recente #metoo capitanato da Asia Argento. La tesi della Presciuttini e di Borghi è la costante, perenne ricerca di vendetta da parte della Gentileschi in tutta la sua vita e in tutta la sua opera, mentre nella realtà dei fatti le vittime vengono punite due volte, dai delinquenti e dall'opinione pubblica. Nell'incontro-incrocio tra l'arte e la biografia però sembra che l'artista, nel finale, abbia trovato pace e serenità; il suo monito-consiglio: “Nella vita e nella pittura resterà soltanto la luce”.

Tommaso Chimenti 10/03/2019

At Eternity's Gate – un film sul significato dell’essere artista

Il nuovo film di Julian Schnabel non è una biografia su Van Gogh, bensì la ricostruzione dei suoi ultimi quattro anni di vita tra Arles e Parigi, che avviene tramite un processo di “accumulazione” di stralci di eventi realmente accaduti e tasselli reinventati, ripercorsi, alfine di raccontare l’uomo dietro al segno, e l’artista prima dell’opera. Non solo i quadri come riferimento ma anche le famose lettere, scambiate tra Vincent e suo fratello Theo, unico punto di riferimento.

L’interesse del regista, anche lui pittore e artista figurativo, non si concentra troppo sugli aspetti storico-critici ma prova ad evocare un risultato tridimensionale e materico dell’intento del pittore; nel ruolo di Van Gogh, Willem Dafoe, già vincitore della Coppa Volpi e ora in corsa per il premio Oscar, si mette alla prova esercitandosi in prima persona a dipingere (con esercizi suggeriti dal regista che gli consiglia di iniziare dagli oggetti per poi passare ai paesaggi) diventa qui il tramite per un senso più alto, che si muove appunto oltre il successo e l’interazione con l’altro (viene ad esempio rappresentata l’amicizia controversa con Paul Gauguin e i rapporti con gli abitanti di Arles), presentando la solitudine di un uomo al cospetto della natura travolgente, la sua corsa verso l’eternità della rappresentazione di un qualcosa che non si inventa, ma che solo grazie al suo dono è in grado di vivere per sempre.

La regia di Schnabel, autore che già in passato si è messo alla prova con vite celebri (basti pensare a Basquiat del 1996), realizza un racconto circolare e molto spesso apparentemente confuso, alcuni eventi si sovrappongono, altri battono duramente nella scansione di un finale preannunciato: grazie ad una regia dinamica e fluida, l’approccio del regista si connota in maniera specifica e il suo sguardo si realizza attraverso la pittura che si dispone sulla tela. Il pittore olandese viene ripreso durante le lunghe passeggiate per Arles, nella Francia del sud, e la natura gli suggerisce un impeto vitale irrinunciabile: deve dipingere, deve farlo in fretta, perché solo la realizzazione finale riesce a completarlo facendolo sentire parte di un tutto che non trova negli altri.

L’assorbimento degli elementi circostanti è un’esigenza che lo porta spesso a stendersi e rotolarsi, a coprirsi il volto di terra, a cercare la luce divina e gialla. La follia dell’uomo è più una distorsione del senso delle cose, uno scollamento dal tangibile, che determinerà l’automutilazione e la scelta di ricoverarsi alla clinica di Saint-Rémy. Le riprese si fondono con la confusione delle sue percezioni: la visione è alterata, appiattita, appannata, come in un ricordo di cui si dimenticano i contorni. E le voci sovrapposte nella testa dell’artista emergono e rimbombano anche per lo spettatore, che non può fare a meno di sentirsi perso. Infine, nel 1890, la morte oscura, nebulosa, ancora non chiara, per mano di due ragazzi o suicida. (Nel libro del 2011 Vincent van Gogh. The life, scritto da Steven Naifeh e Gregory W. Smith, i due autori discutono circa una tesi diversa dal suicidio). Il successo di Vincent Van Gogh si manifesterà solo dopo la sua morte, e sarà indescrivibile.

L’assorbimento degli elementi circostanti è un’esigenza che lo porta spesso a stendersi e rotolarsi, a coprirsi il volto di terra, a cercare la luce divina e gialla. La follia dell’uomo è più una distorsione del senso delle cose, uno scollamento dal tangibile, che determinerà l’automutilazione e la scelta di ricoverarsi alla clinica di Saint-Rémy. Le riprese si fondono con la confusione delle sue percezioni: la visione è alterata, appiattita, appannata, come in un ricordo di cui si dimenticano i contorni. E le voci sovrapposte nella testa dell’artista emergono e rimbombano anche per lo spettatore, che non può fare a meno di sentirsi perso. Infine, nel 1890, la morte oscura, nebulosa, ancora non chiara, per mano di due ragazzi o suicida. (Nel libro del 2011 Vincent van Gogh. The life, scritto da Steven Naifeh e Gregory W. Smith, i due autori discutono circa una tesi diversa dal suicidio). Il successo di Vincent Van Gogh si manifesterà solo dopo la sua morte, e sarà indescrivibile.

Schnabel riesce a restituire l’essenza del bisogno rappresentativo che coglie Vincent Van Gogh portandolo ad una frenesia unica di realizzazione. La stessa che motiva ogni artista e che lo veicola come soggetto comunicante. L’eco della rappresentazione dell’atto creativo di Clouzot si fonde alla grande sensibilità estetica del pittore e regista newyorkese, nonché alla forza espressiva delle opere, ed è inevitabile essere travolti dalla sensazione di totalità.

Silvia Pezzopane - 28/1/2019

Le immagini sono prese dal sito ufficiale del film.

Caravaggio: al Teatro Cometa Off di Roma in scena la vita di Michelangelo Merisi

Non è insolito che la vita di personalità note per la propria arte riveli, a uno sguardo appena più approfondito, una sequela di eventi al limite della drammaturgia. Non fa eccezione Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, colui che, oltre a creare un adagio sull'uso “caravaggesco”, per l’appunto, della luce, ha generato più di un mistero riguardo alle sue frequenti disavventure. Decide di trasformarle in spettacolo (“Caravaggio”, andato in scena al Teatro Cometa Off di Roma, dal 12 al 16 dicembre) Alessandro Sena, scrivendo, dirigendo e interpretando una rappresentazione fortemente descrittiva, di sapore biografico. Insieme a lui, a comporre un quartetto che diventa quasi quadrato, nella simmetria di un’interpretazione ordinata e “a turni”: Francesco Sgro, Marco Tassotti, Katia Nani e Cristiano Leopardi, quest’ultimo nei panni dell’inevitabile protagonista, il Caravaggio.

Accompagnano la figura del pittore ombre del suo passato, personaggi che hanno costellato la sua scura esistenza, tra passioni non dette, non tollerate, o quando non vissute personalmente, evocate e lasciate vivere attraverso i propri dipinti. Qui giace il nucleo di maggiore vitalità dell’opera, nella controversa interpretazione di un’arte amorevole e cristiana, che concede la bellezza divina (e la gloria immortale) ai volti più umili, incontrati in qualche vicolo buio e rigati dal peso di una vita di fatica e peccato. Questa stessa visione è compressa da un lato dalla rigidità di un clero che non vorrebbe sapere i lineamenti della Madonna, per esempio, incarnati da una musa qualunque, men che meno da una prostituta qualunque, e dall’altro dal piacere proibito della stessa Chiesa che di quei lineamenti, o di altri, ancor più fanciulleschi, si innamora e non riesce a farne a meno.

Quali sono le colpe dell’artista, in questo vortice di regole e infrazioni generate dalla stessa materia? È forse ingenuo esecutore di richieste altrui o attivo tentatore, provocatore e esecutore di un peccato più grande di sé, della Chiesa e dell’Uomo? Caravaggio, stanco di una vita passata a fuggire da prigioni fisiche o, peggio, incorporee, non può che soffrire nel domandarlo e nel domandarselo, in lotta con la coscienza più che con la malattia e la nomea di criminale. L’ambizione di primeggiare basta a giustificare il suo operato, sregolato tanto nell’arte quanto nella coscienza?

“Caravaggio” è il teatro che deriva da questo conflitto. L’empatia, per chi conosce e ama l’arte del Merisi, è innescata da un racconto estremamente dettagliato, forse troppo, che delega la drammaturgia al ricordo indiretto dei vari personaggi, molto più che all’azione. Si sente talvolta la mancanza del “drama” originariamente inteso, di un’azione declinata al presente, e non basta a compensarne l’assenza qualche sparuto intervallo musicale o coreografico. È una scelta di regia, comunque, quella di puntellare la scena su quattro voci (e mezzo, considerando quella del carceriere), mosse dal desiderio cocente di incontrarsi ancora una volta.

Andrea Giovalè

18/12/2018

"Roma Fumettara": Al Palazzo delle Esposizioni la Scuola Romana dei Fumetti racconta la capitale

Fino al 6 gennaio 2019, in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma, “Roma Fumettara”, curata dalla Scuola Romana dei Fumetti in occasione dell’anniversario dei propri 25 anni d’età. La SRF nasce nel 1993 da un gruppo d’autori romani, sceneggiatori e disegnatori, e svolge da allora un importante ruolo nel campo della formazione, della promozione culturale e della produzione editoriale.

Con il tempo, al gruppo iniziale, si sono aggiunti molti ex allievi affermatisi nel campo del fumetto, dell’animazione del cinema e dei videogiochi. Si sono così mescolate generazioni, stili e professioni, e sono nati progetti di rilievo come “I Grandi Miti greci a Fumetti di Luciano De Crescenzo” (Mondadori/De Agostini) e il cartone animato “Ulisse il mio nome è Nessuno” (RAI 2), vincitore del premio Kineo/Diamanti al Festival del cinema di Venezia nel 2012.

Nella mostra a ingresso gratuito sono esposte opere di autori, docenti o ex allievi della Scuola Romana dei Fumetti, ognuno con la sua personale visione della città eterna. È possibile ammirare lavori di Massimo Rotundo (Tex), Stefano Caselli (Marvel), Marco Gervasio (su Topolino, autore di Fantomius e PaperTotti), Eugenio Sicomoro (Bonelli, Glenàt, Dupuis), Arianna Rea (Disney America, Tunué), Simone Gabrielli (Glénat e Bonelli), Maurizio Di Vincenzo (Dylan Dog), Lorenzo “LRNZ” Ceccotti (Bao Publishing), Riccardo Federici (DC Comics).

Questo solo per citare qualche nome, da una lista di grande quantità e qualità. Ogni autore sarà il tassello di un ricco mosaico che rappresenta non solo una città, ma un percorso nel tempo e nello spazio, in un luogo di nascita e maturità artistica. “Roma Fumettara” è il racconto appassionato della capitale e allo stesso tempo della Scuola Romana dei Fumetti, che nella città trova, oggi come nel 1993, espressione ideale della propria identità. In una parola: casa.

Andrea Giovalè

9/11/2018

CYFEST, il Festival Internazionale di Arte e Tecnologia arriva per la prima volta in Italia

Risentite della mancanza della Nazionale al Mondiale 2018? Sognate ad occhi aperti di poter essere anche voi in terra sovietica, o semplicemente siete appassionati di arte e tecnologia? La Russia, mentre continua ad ospitare il campionato del mondo di calcio, ha deciso di far visita a chi si sente “fuori dai giochi”, cioè il nostro Paese. Fino al 1 luglio, infatti, sarà possibile visitare il CYFEST, il più grande festival di arte e tecnologia russo realizzato annualmente dall’organizzazione no-profit Cyland Media ArtLab di San Pietroburgo che, dopo un tour iniziato nella capitale culturale russa, proseguito a New York, Pechino e Brighton, per la prima volta fa tappa anche nel Belpaese, precisamente alla Reggia di Caserta, in occasione dell’anno della cultura russa in Italia.

L’XI edizione si chiuderà proprio nella splendida cornice delle Retrostanze del ‘700, ovvero gli appartamenti nobili: le stanze barocche ospiteranno una mostra unica, a cura di Anna Frants, Elena Gubanova e Isabella Indolfi, in cui le nuove forme di arte e tecnologia più avanzate si fonderanno insieme.

Tredici artisti, italiani e russi, esporranno installazioni interattive, sculture cinetiche, video proiezioni e opere di intelligenza artificiale: tutti i lavori sono ispirati al tema “Weather Forecast: Digital cloudiness” (Previsioni del tempo: Nuvolosità digitale). La sfida lanciata ai tredici professionisti verte sull’utilizzo del digitale in modo consapevole, partendo dalla tesi che l’uomo si sia spinto, con comportamenti irresponsabili, a voler modificare la Natura stessa, influenzando negativamente il clima planetario; al tempo stesso, riflettere su come il digitale sia diventato sempre più una nuvola onnipresente nella vita sociale di ciascuno. L’artista è colui che cerca di recuperare, ricreare e suscitare il dubbio, il sentimento e l’emozione nell’uomo, piegando il digitale ai propri bisogni.

I protagonisti dell’esposizione saranno: Anna Frants, Donato Piccolo, Alexandra Dementieva, Licia Galiziae, Michelangelo Lupone, Elena Gubanova e Ivan Govorkov, Franz Cerami, Matilde De Feo e Max Coppeta, Daniele Spanò, Aleksey Grachev e Sergey Komarov, Maurizio Chiantone.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Regione Campania e con il matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

Chiara Ragosta, 27/06/2018

Modigliani Opera, la mostra multisensoriale alla Reggia di Caserta

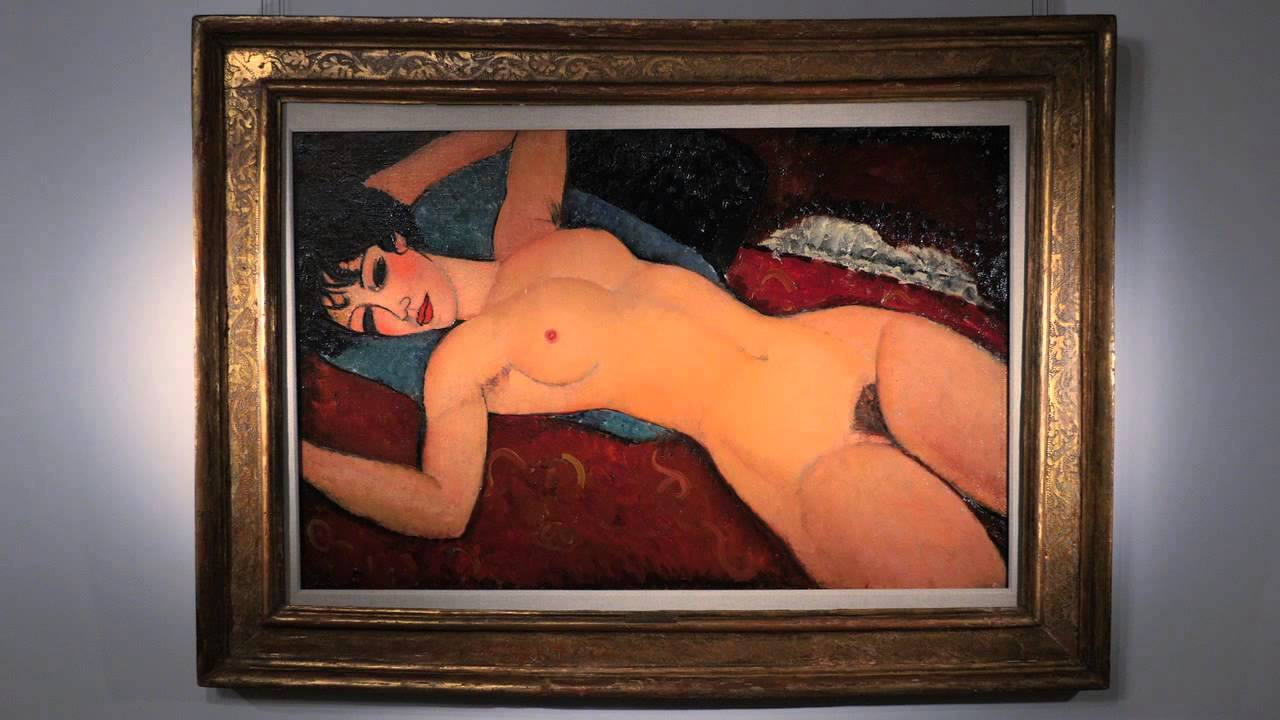

«Il futuro dell’arte sta nel viso di una donna» affermava un giovane Amedeo Modigliani appena giunto a Parigi, semi sconosciuto e in polemica con un certo Pablo Picasso nel pieno del suo periodo cubista. È la stessa voce dell’artista che accoglie i visitatori della mostra Modigliani Opera, allestita nelle sale della Reggia di Caserta, dove sarà presente fino al 31 ottobre. Organizzata dalla Fondazione Amedeo Modigliani in collaborazione con ETT e Space, la mostra prevede un percorso articolato in 4 sale: una piccola arena con schermo a 360° in cui assistere ad un docu-film sui principali avvenimenti della vita di Modigliani, raccontati dall’artista e dai personaggi a lui più vicini; una seconda sala con ologrammi in 4K degli stessi personaggi che approfondiscono ulteriori aspetti della storia dell’artista; una terza fase in cui assumere il punto di vista di Modigliani tramite visori VR, e infine un laboratorio didattico con intervista a Carlo Pepi, storico dell’arte e collezionista noto per aver smascherato un gran numero di falsi Modigliani.

La scaletta della mostra multimediale prevede l’approfondimento di alcuni momenti fondamentali della vita di Modì: l’infanzia nella campagna toscana, lo sviluppo della tubercolosi, il tour che tocca Napoli, Pompei, Capri, Roma e Firenze; e poi il periodo veneziano, quello parigino, l’amore per Jeanne Hébuterne, la morte, ma soprattutto la fama postuma. Particolare enfasi, infatti, viene posta sulla vendita all’asta da Christie’s, New York, del celebre “Nu couché” del 1917-18 per 170 milioni di dollari nel 2015, mentre è di pochi giorni fa la notizia della vendita di un altro nudo dell’artista italiano, il “Nu couché (sur le côté gauche)”, battuto all’asta da Sotheby’s per 157 milioni di dollari. Di strada, dunque, ne ha fatta molta l’artista livornese, che dopo aver frequentato la “Scuola libera di nudo” di Firenze e l’Accademia per le Belle Arti di Venezia, si trasferì in una Parigi al tempo punto di riferimento per le avanguardie. Minato dalla tubercolosi ed emotivamente fragile, Modigliani piombò nelle scintillanti serate parigine in un vortice di alcol e droghe, respirò il clima di esaltazione di quegli anni, incontrò artisti e mecenati. «Amedeo usava i colori che gli parevano a lui; vedeva il mondo diverso da noi» diceva di lui Guglielmo Micheli, suo maestro livornese, mentre Modì era solamente cosciente della sua necessità di dipingere i volti – soprattutto femminili – per coglierne e possederne l’anima. Il suo senso classico della forma si mescola alla sua passione per la scultura e all’amore per l’arte egiziana scoperta a Parigi: le donne da lui dipinte presentano spesso colli troppo lunghi e seni troppo sferici, non con l’intento di alterare la realtà quanto per nobilitarla accentuandone gli aspetti geometrici, mentre la durezza dell’intaglio della pietra si riflette nei contorni dei suoi dipinti.

L’exhibition Modigliani Opera intende inserirsi nel panorama degli allestimenti temporanei e delle mostre emozionali con forte connotazione spettacolare, in cui lo spettatore non sia coinvolto esclusivamente dal punto di vista dell’osservazione ma sia reso completamente partecipe del percorso espositivo. E nonostante il connubio di cinema e teatro, animazioni 2D e 3D, proiezioni e realtà virtuale, resta la sensazione – per non dire la certezza – che lo schermo non riesca a sostituire la visione dell’opera dal vivo e tutto ciò che essa trasmette.

Pasquale Pota 05/06/2018

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…