Il "Don Juan" del Bellini è caustico, colorato, hard: esplosione di eros e thanatos

NAPOLI – “Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai” (“Dedicato”, Ivano Fossati).

Il Teatro Bellini si è rifatto il look, le sale interne, gli arredi, gli uffici. Se questa estate era un cantiere aperto, i Fratelli Russo sono riusciti a fare il miracolo napoletano e a restituire alla città un teatro che è un fiore con due sale e un cartellone da fare invidia, per acume e scelte illuminate, nomi in un equilibrio tra novità, scommesse e nomi irrinunciabili del panorama italiano. Rifarsi il senno,  diceva Bergonzoni. Partiamo da qui, dal primo titolo messo in programma, la produzione di casa, questo “Don Juan in Soho” vera e propria bomba pronta a deflagrare, a rompere gli schemi, agitare le acque paludate, scombussolare sistemi antiquati. Una vera scommessa (vinta) il testo dell'inglese Patrick Marber (l'autore di “Closer”) franco, diretto, spigliato, che va dritto al punto, schietto, contro i benpensantismi di facciata e i perbenismi di maniera. Quello che ci vuole adesso al teatro in questa difficile ripresa dove gli anziani (il vero zoccolo duro del teatro nostrano) ancora non si fidano a tornare negli spazi al chiuso e i giovani che sono più attratti dalle serie tv sulle tante piattaforme che hanno preso piede in questi anni e hanno prosperato durante la pandemia.

diceva Bergonzoni. Partiamo da qui, dal primo titolo messo in programma, la produzione di casa, questo “Don Juan in Soho” vera e propria bomba pronta a deflagrare, a rompere gli schemi, agitare le acque paludate, scombussolare sistemi antiquati. Una vera scommessa (vinta) il testo dell'inglese Patrick Marber (l'autore di “Closer”) franco, diretto, spigliato, che va dritto al punto, schietto, contro i benpensantismi di facciata e i perbenismi di maniera. Quello che ci vuole adesso al teatro in questa difficile ripresa dove gli anziani (il vero zoccolo duro del teatro nostrano) ancora non si fidano a tornare negli spazi al chiuso e i giovani che sono più attratti dalle serie tv sulle tante piattaforme che hanno preso piede in questi anni e hanno prosperato durante la pandemia.

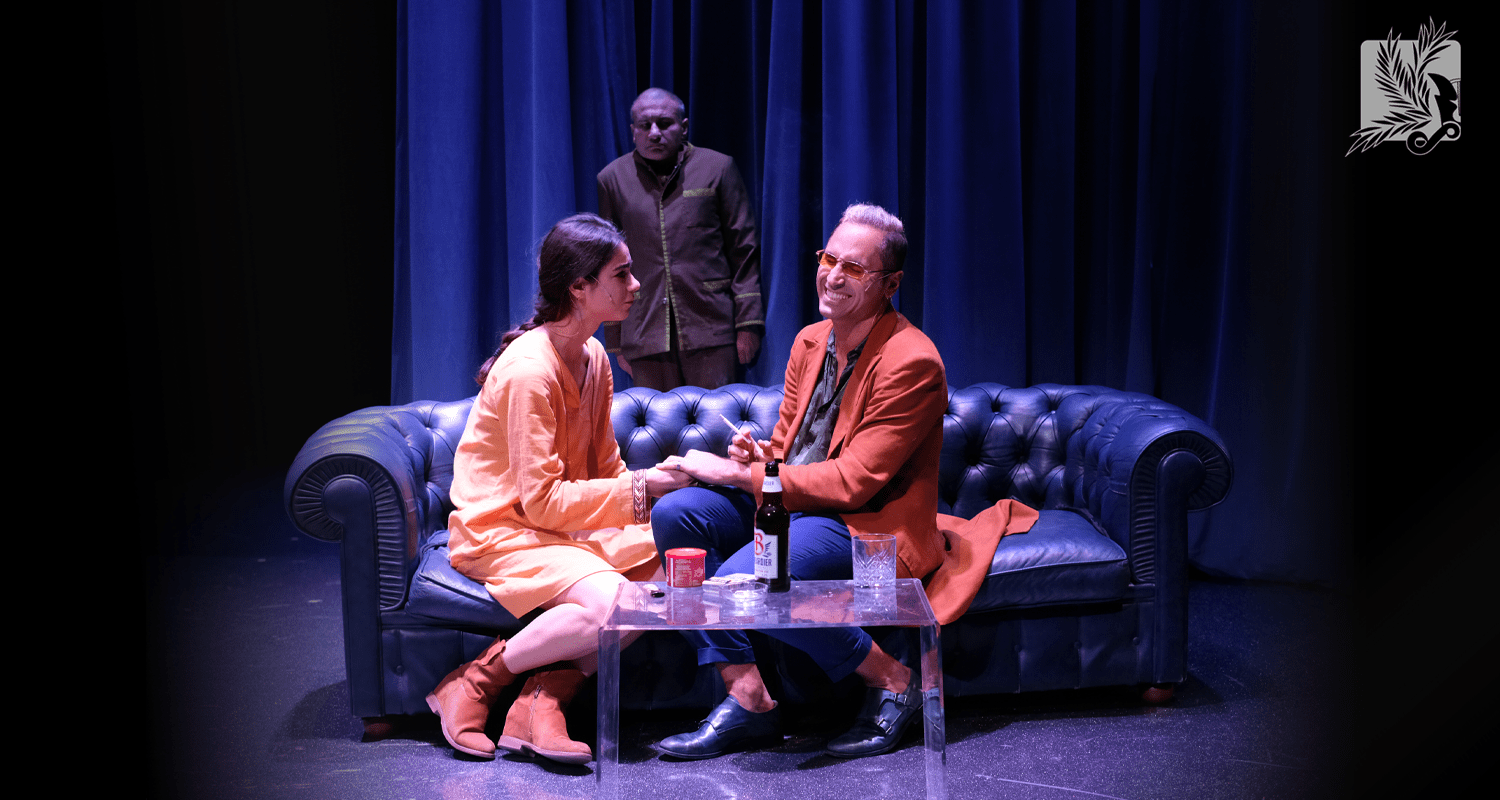

Siamo di  fronte ad un Don Giovanni contemporaneo, contestualmente ambientato nel quartiere cool londinese (forse il richiamo, e quindi il restringimento del campo immaginifico, ad un particolare luogo geografico potrebbe essere escluso per ampliare e universalizzare maggiormente l'idea) immerso nelle sue tante dipendenze, droga, alcool, donne, nel suo sistema valoriale senza valori, mosso dall'unica regola che è quella di non averne. Un impianto (ben diretto e calibrato dal regista Gabriele Russo; i Russo mangiano pane e teatro fin dalla culla) che ha messo al centro una grande pedana squadrata girevole (ricordate il Tagada dei Luna Park?) che vorticosamente ruota come roulette russa sul palco creando una doppia scena, dove sopra tutto gira e si sposta cangiante e mellifluo, niente ha un baricentro stabile, tutti si muovono nella spasmodica ricerca di un centro di gravità permanente dovendo continuare a muoversi (come fa lo squalo sul fondo marino) per mantenersi in piedi, dritti, in vita. Aggiungiamoci una grande colonna sonora (tappeto sonoro sarebbe riduttivo, di Alessio Foglia), costumi scintillanti (di Chiara Aversano) e uno splendido interprete, un Daniele Russo (fresco vincitore con “Le cinque rose di Jennifer” di Ruccello alle Maschere del Teatro Italiano) esplosivo showman, carico, deciso, sempre più consapevole dei propri mezzi, centrale perno iconico che tutto smuove in scena, che dà ritmo e cadenza, che sposta e accentra, delizioso e sagace, tremendo e odioso: una felice interpretazione pungente e caustica nel doppio registro, spumeggiante e anima nera.

fronte ad un Don Giovanni contemporaneo, contestualmente ambientato nel quartiere cool londinese (forse il richiamo, e quindi il restringimento del campo immaginifico, ad un particolare luogo geografico potrebbe essere escluso per ampliare e universalizzare maggiormente l'idea) immerso nelle sue tante dipendenze, droga, alcool, donne, nel suo sistema valoriale senza valori, mosso dall'unica regola che è quella di non averne. Un impianto (ben diretto e calibrato dal regista Gabriele Russo; i Russo mangiano pane e teatro fin dalla culla) che ha messo al centro una grande pedana squadrata girevole (ricordate il Tagada dei Luna Park?) che vorticosamente ruota come roulette russa sul palco creando una doppia scena, dove sopra tutto gira e si sposta cangiante e mellifluo, niente ha un baricentro stabile, tutti si muovono nella spasmodica ricerca di un centro di gravità permanente dovendo continuare a muoversi (come fa lo squalo sul fondo marino) per mantenersi in piedi, dritti, in vita. Aggiungiamoci una grande colonna sonora (tappeto sonoro sarebbe riduttivo, di Alessio Foglia), costumi scintillanti (di Chiara Aversano) e uno splendido interprete, un Daniele Russo (fresco vincitore con “Le cinque rose di Jennifer” di Ruccello alle Maschere del Teatro Italiano) esplosivo showman, carico, deciso, sempre più consapevole dei propri mezzi, centrale perno iconico che tutto smuove in scena, che dà ritmo e cadenza, che sposta e accentra, delizioso e sagace, tremendo e odioso: una felice interpretazione pungente e caustica nel doppio registro, spumeggiante e anima nera.

Attorno a lui una compagnia di una decina di elementi (novità: al Bellini è nata una Factory, mentre la scuola al suo interno sarà diretta da Mimmo Borrelli e alla direzione creativa c'è Andrea Esposito) tutti in palla, tutti calibrati per supportare  e sostenere un lavoro dalle molte sfaccettature, che può essere gustato e apprezzato in svariate stratificazioni di senso: vi si può cercare e trovare una critica al nostro tempo, ci si può concentrare sulla sua anima più superficiale, si possono contemplare e fare proprio lo stile di vita dissoluto del protagonista e il suo essere contro l'ipocrisia dominante, si può rimanere affascinati da questo personaggio così teatralmente assolutizzante e romanzescamente estremo, si può cadere nella tentazione di giudicarlo e sentirsi migliori, si può, infine, ascoltare e vedere come in questo stereotipo umano possano confluire le due grandi parti, di luce e di ombra, di bene e di male, che albergano e respirano in ognuno di noi, e ci muovono, a tratti con difficoltà e sensi di colpa, in ogni nostro passo, in ogni bivio che l'esistenza ci mette davanti.

e sostenere un lavoro dalle molte sfaccettature, che può essere gustato e apprezzato in svariate stratificazioni di senso: vi si può cercare e trovare una critica al nostro tempo, ci si può concentrare sulla sua anima più superficiale, si possono contemplare e fare proprio lo stile di vita dissoluto del protagonista e il suo essere contro l'ipocrisia dominante, si può rimanere affascinati da questo personaggio così teatralmente assolutizzante e romanzescamente estremo, si può cadere nella tentazione di giudicarlo e sentirsi migliori, si può, infine, ascoltare e vedere come in questo stereotipo umano possano confluire le due grandi parti, di luce e di ombra, di bene e di male, che albergano e respirano in ognuno di noi, e ci muovono, a tratti con difficoltà e sensi di colpa, in ogni nostro passo, in ogni bivio che l'esistenza ci mette davanti.

Della compagnia sottolineiamo la forza plastica di Enrico Sortino, il Ricky Martin del teatro italiano, Alfonso Postiglione, il lacché e ruffiano di corte, alter ego e perfetta antitesi del protagonista, Mauro Marino, attore di peso (ci ha ricordato fisicamente Mario Brega), Arianna Sorrentino che dà brio, Noemi Apuzzo, la fidanzata illibata del Don Giovanni, Federica Altamura, protagonista della scena della coatta, la più spassosa ed elettrizzante, sensuale ed eccitante.

Un'opera (che arriva direttamente da Moliere e Mozart ma con un gusto e un fascino tutto londinese per l'eccesso, anche di stampo linguistico che alle nostre latitudini cattocomuniste non sciocca ma sempre leggermente imbarazza) che ci mette di fronte uno specchio e ci intima di guardarci dentro, ci dice di riflettere senza puntare il dito, ci dice non di immedesimarci ma di comprendere debolezze e limiti dell'essere umano (che comprende anche noi stessi, evidentemente); potremmo riassumere questa lezione nella frase “Ogni persona che incontri sta combattendo la sua dura battaglia di cui non sai nulla: Sii gentile, sempre”, che sia attribuita a Platone o a Carlo Mazzacurati o a Ian McLaren.

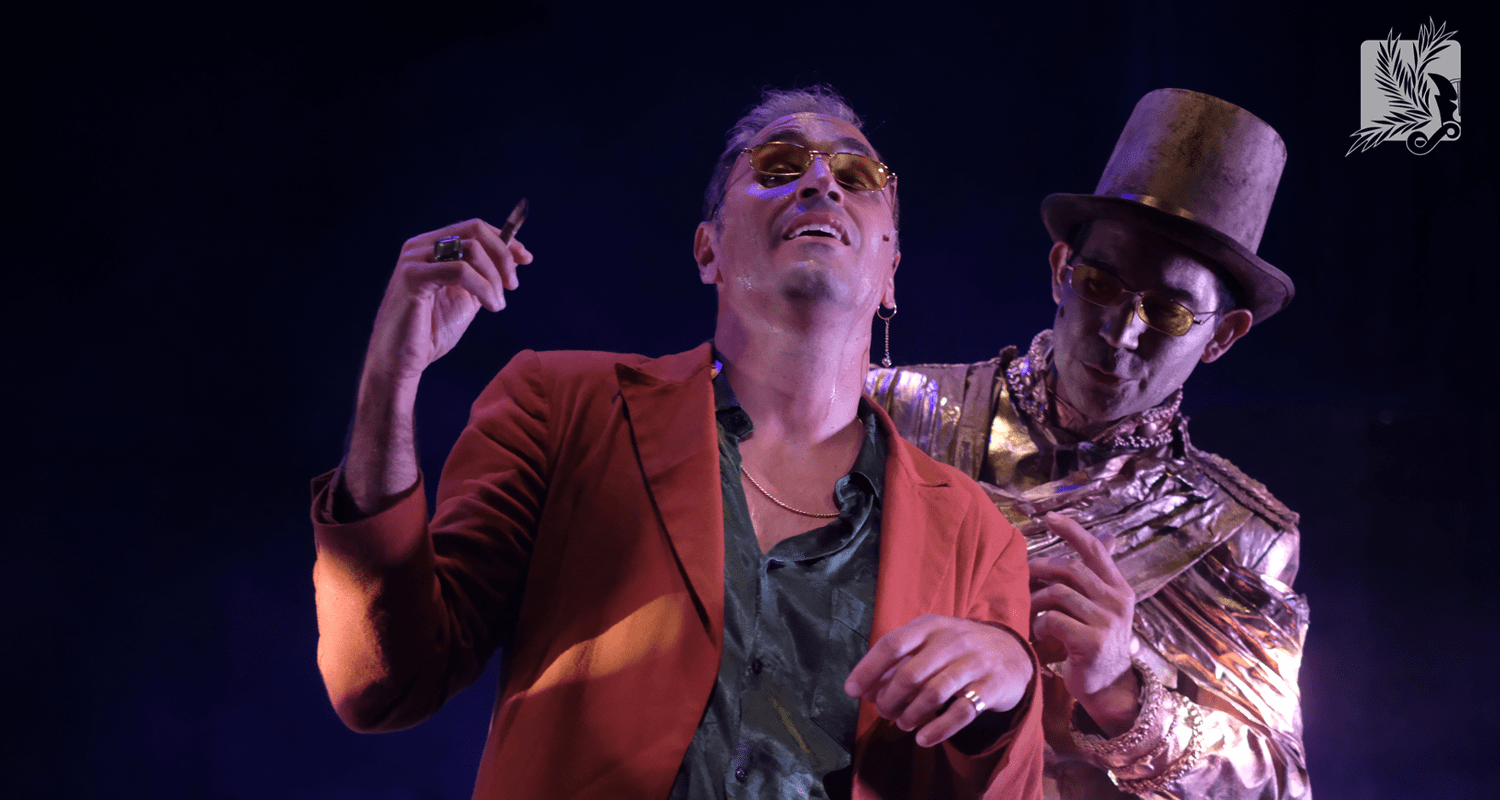

L'inizio  è la fine della pièce in un senso di circolarità molto cinematografico. Il testo è un progressivo scendere nel buco nero, nel pozzo, nell'abisso di questo Mefistofele moderno talmente depravato e pervertito, maledetto e contorto da tenerci lontano, ammirandone a distanza le doti d'amatore e conquistatore insensibile ma rinnegandolo e prendendo come punto di riferimento per quello che non siamo e che non abbiamo voluto (o potuto?) essere. Il nostro Faust kamasutrico soffre (o s'offre) di tutte le dipendenze-addicted in una crescente patologia che lo spinge sempre più nell'imo recondito in questo incubo dalle fattezze distorte psichedeliche del sogno, oltre la linea del non ritorno.

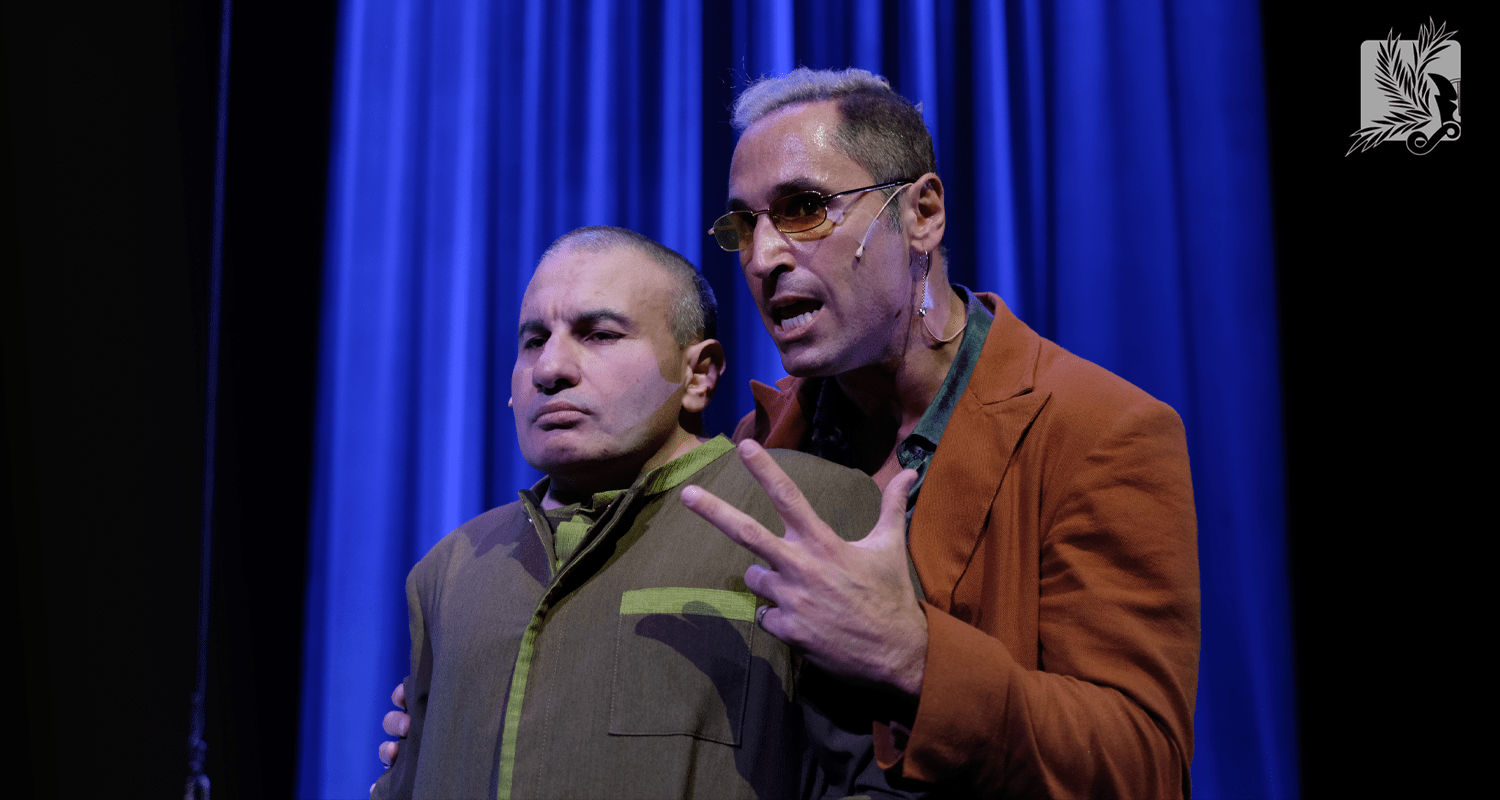

è la fine della pièce in un senso di circolarità molto cinematografico. Il testo è un progressivo scendere nel buco nero, nel pozzo, nell'abisso di questo Mefistofele moderno talmente depravato e pervertito, maledetto e contorto da tenerci lontano, ammirandone a distanza le doti d'amatore e conquistatore insensibile ma rinnegandolo e prendendo come punto di riferimento per quello che non siamo e che non abbiamo voluto (o potuto?) essere. Il nostro Faust kamasutrico soffre (o s'offre) di tutte le dipendenze-addicted in una crescente patologia che lo spinge sempre più nell'imo recondito in questo incubo dalle fattezze distorte psichedeliche del sogno, oltre la linea del non ritorno.  E' un Satana in carne ed ossa, infedele e bugiardo, senza principi che non siano quelli della sua soddisfazione carnale, dei suoi capricci infantili, un Satiro marcio, senza ritegno, cattivo senza vergogna, corroso dai suoi demoni. Con Stan, il suo aiutante, un Alfonso Postiglione perfetto viscido servizievole doppiogiochista, formano una coppia da mettere a fianco di altre più celebri: Batman e Robin o Sherlock Holmes e Watson, in un lieto incastro sia interiore che di phisique du role. In questa compulsività che diventa malattia conclamata, in questi costumi scellerati da narcisista caterpillar dei sentimenti altrui, egotico, autoreferenziale crudele ed egoista viziato all'ennesima potenza, nelle mosse perennemente corrotte di questo Lucignolo pericoloso e Lucifero dissoluto, arrogante, impunito e impetuoso e presuntuoso angelo caduto nel fango che tutto e tutti guasta, contamina, lorda e avvelena, però si apre la breccia della considerazione finale se, paradossalmente, sia più coerente il suo sistema di vita così palesemente e in maniera lampante spinto dall'onesta volontà dell'istinto senza pensare alle conseguenze e al domani, o la visione più consuetudinaria e comune (altrimenti immaginate il caos sociale) del controllo sociale calmierato che tutti muove, ovvero l'ipocrisia, del fare basta che non si sappia in giro, delle strategie, del muoversi sempre sul filo del segreto, del non-detto rispettando quei valori di comunità, famiglia e società che ci legano indissolubilmente agli altri nel nostro piccolo e consolatorio e radicato sistema di relazioni faticosamente tenuto in piedi. Chi è più puro tra la cosciente e intenzionale esagerazione e il vorrei ma non posso delle "brave persone"?

E' un Satana in carne ed ossa, infedele e bugiardo, senza principi che non siano quelli della sua soddisfazione carnale, dei suoi capricci infantili, un Satiro marcio, senza ritegno, cattivo senza vergogna, corroso dai suoi demoni. Con Stan, il suo aiutante, un Alfonso Postiglione perfetto viscido servizievole doppiogiochista, formano una coppia da mettere a fianco di altre più celebri: Batman e Robin o Sherlock Holmes e Watson, in un lieto incastro sia interiore che di phisique du role. In questa compulsività che diventa malattia conclamata, in questi costumi scellerati da narcisista caterpillar dei sentimenti altrui, egotico, autoreferenziale crudele ed egoista viziato all'ennesima potenza, nelle mosse perennemente corrotte di questo Lucignolo pericoloso e Lucifero dissoluto, arrogante, impunito e impetuoso e presuntuoso angelo caduto nel fango che tutto e tutti guasta, contamina, lorda e avvelena, però si apre la breccia della considerazione finale se, paradossalmente, sia più coerente il suo sistema di vita così palesemente e in maniera lampante spinto dall'onesta volontà dell'istinto senza pensare alle conseguenze e al domani, o la visione più consuetudinaria e comune (altrimenti immaginate il caos sociale) del controllo sociale calmierato che tutti muove, ovvero l'ipocrisia, del fare basta che non si sappia in giro, delle strategie, del muoversi sempre sul filo del segreto, del non-detto rispettando quei valori di comunità, famiglia e società che ci legano indissolubilmente agli altri nel nostro piccolo e consolatorio e radicato sistema di relazioni faticosamente tenuto in piedi. Chi è più puro tra la cosciente e intenzionale esagerazione e il vorrei ma non posso delle "brave persone"?

C'è energia hot e pop, ritmo hard ed eccitazione osé in questo up and down continuo di sensazioni tra squallidumi in quantità e richiesta di perdono, tra eccessi smodati e ripiegamenti verso le preghiere e i “cambierò” (ci ha ricordato il pentimento del cattivo Scrooge di “Canto di Natale” di Dickens), in questa altalena che ci prende, ci scuote dal nostro candore giudicante. Divertimento puro, per gli occhi e per il cuore, di pancia e cervello. Cuore di tenebra.

Tommaso Chimenti 04/11/2021

L'"Anima!" degli animali e le bestie umane

GENOVA – Conosciamo Simone Perinelli (e conseguentemente anche Leviedelfool, ovvero Isabella Rotolo) dai suoi esordi, dopo aver lasciato l'approdo latiniano ed essersi messo in proprio, stanco di non riuscire a raccontare il suo orizzonte interiore, il suo universo così variegato. E crediamo che la sua dimensione dove meglio possa esprimere e far emergere il suo talento (attenzione, non stiamo parlando di comfort zone) e dare colore a tutte quelle sfumature che gli abitano dentro sia il monologo, i suoi deliri spiazzanti, debordanti, colmi di poesia e stupore, incredulità e magia che lo avvicinavano ad un Celestini, come atmosfere  romane e come costruzione del racconto circolare, ma più visionario, meno incasellabile, che sfuggiva ad ogni definizione data. Di rara potenza i suoi “Yorick”, “Requiem for Pinocchio” e “Luna Park”, ai quali, nostalgicamente, siamo ancora visceralmente affezionati e ci è rimasto negli occhi come riempiva la scena, come le sue parole calavano come scure sul palco e da lì alla platea creando un magma permeante e duraturo nel tempo, una sorta di alchimia che legava corpi e materia attraverso suoni e parole. Perinelli era una felice overdose nella quale lasciarsi pungere e cullare.

romane e come costruzione del racconto circolare, ma più visionario, meno incasellabile, che sfuggiva ad ogni definizione data. Di rara potenza i suoi “Yorick”, “Requiem for Pinocchio” e “Luna Park”, ai quali, nostalgicamente, siamo ancora visceralmente affezionati e ci è rimasto negli occhi come riempiva la scena, come le sue parole calavano come scure sul palco e da lì alla platea creando un magma permeante e duraturo nel tempo, una sorta di alchimia che legava corpi e materia attraverso suoni e parole. Perinelli era una felice overdose nella quale lasciarsi pungere e cullare.

Poi è arrivata Pontedera Teatro (in quel momento salvifica, che li ha proiettati in un circuito differente) che ha dischiuso produttivamente la via della collettività a Levidelfool, aprendo certamente nuove possibilità e immensi territori strumentali da sperimentare ma, di fatto, snaturando l'anima solitaria del suo frontman rock che in queste opere a più voci (“Made in China”, “Heretico” e “Baccanti”) ha suddiviso le sue digressioni in tanti alter ego, in una drammaturgia frazionata e sezionata a quadri, scena curatissime, d'impatto, raffinate, rarefatte, perfette cartoline, forse troppo ricercate per raccontare quel mondo nebbioso e opaco, affascinante e tenebroso, che hanno dentro che con i colori e la pulizia formale un po' si perde, si sfibra, si slaccia, si squaglia. Ci manca quella primordiale imperfezione artigianale.

Ar riviamo dunque a questo nuovo “Anima!” (prod. Teatro del Carretto, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse) visto in una Genova che, tra le strutture impossibili di Escher, il dramma dei milioni di alberi abbattuti dalla tempesta distruttrice Vaia e la poltrona gigante di stracci in Piazza De Ferrari, è sempre una bella boccata di respiro salubre e salmastro che spariglia le cose rimettendole in un nuovo ordine. Peccato che l'unica replica (una sola!) fosse al Teatro del Ponente, a Voltri, lontano da tutto (20 km e un'ora di traffico) e da tutti, dalla bellezza, dalla gente: un problema di logistica difficile da incastrar

riviamo dunque a questo nuovo “Anima!” (prod. Teatro del Carretto, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse) visto in una Genova che, tra le strutture impossibili di Escher, il dramma dei milioni di alberi abbattuti dalla tempesta distruttrice Vaia e la poltrona gigante di stracci in Piazza De Ferrari, è sempre una bella boccata di respiro salubre e salmastro che spariglia le cose rimettendole in un nuovo ordine. Peccato che l'unica replica (una sola!) fosse al Teatro del Ponente, a Voltri, lontano da tutto (20 km e un'ora di traffico) e da tutti, dalla bellezza, dalla gente: un problema di logistica difficile da incastrar e con la centralità della Tosse. Il format, che si ripete, ricorda molto da vicino gli altri tre lavori corali precedentemente visti: in questa serie di scene ben architettate, artificiali, tutta questa forma ci distrae, ci porta lontano quando sono proprio le parole di Perinelli (scrittore elegante e affilato), che ci hanno sempre attratto, ad essere e a dover tornare protagoniste assolute. Accompagnato da Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti, attori e danzatori ben miscelati, nel disegno luci sempre d'altissima qualità di Gianni Staropoli, e soprattutto grazie alle maschere di animali (artigianali e futuristiche) curate magistralmente da Francesco Givone, Perinelli (che sempre più ci ricorda Franco Battiato nel periodo nel quale “la barba col rasoio elettrico non la faccio più”) ci introduce e ci porta con sé in un suo viaggio all'interno dell'anima.

e con la centralità della Tosse. Il format, che si ripete, ricorda molto da vicino gli altri tre lavori corali precedentemente visti: in questa serie di scene ben architettate, artificiali, tutta questa forma ci distrae, ci porta lontano quando sono proprio le parole di Perinelli (scrittore elegante e affilato), che ci hanno sempre attratto, ad essere e a dover tornare protagoniste assolute. Accompagnato da Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti, attori e danzatori ben miscelati, nel disegno luci sempre d'altissima qualità di Gianni Staropoli, e soprattutto grazie alle maschere di animali (artigianali e futuristiche) curate magistralmente da Francesco Givone, Perinelli (che sempre più ci ricorda Franco Battiato nel periodo nel quale “la barba col rasoio elettrico non la faccio più”) ci introduce e ci porta con sé in un suo viaggio all'interno dell'anima.

Il teatro,  come l'arte in generale, dovrebbe essere comunicativo, riuscire a farsi ponte e passaggio; “Anima!” invece, a nostro avviso, soffre di un'impermeabilità eccessiva, di una chiusura che non lascia pori aperti, di uno scudo concettuale troppo spesso e solido per far partecipare altri soggetti alla festa. Questa frontiera ci tiene separati, lontano,

come l'arte in generale, dovrebbe essere comunicativo, riuscire a farsi ponte e passaggio; “Anima!” invece, a nostro avviso, soffre di un'impermeabilità eccessiva, di una chiusura che non lascia pori aperti, di uno scudo concettuale troppo spesso e solido per far partecipare altri soggetti alla festa. Questa frontiera ci tiene separati, lontano,  distanti e non ci fa accedere alla infinita mole di dati e documenti, di trattati e pensieri che sono stratificati nella stesura della drammaturgia, alta e intellettuale ma troppo ricca e sovrabbondante di segni e lirica criptica (1h 40') per un ascolto più fruibile e scorrevole. Ne emergono affreschi e cornici, si ricordano oggetti, flash e lampi nel deserto, come luci stroboscopiche che inquadrano e illuminano un blocco per poi nel buio perdersi e liquefarsi, diradarsi nella nebbia. Una sensazione netta di lentezza ci attanaglia, ci acquieta. Ci sono le maschere dei gatti (Perinelli e Rotolo abitano a Calcata dove placide abitano le famose e rinomate colonie feline del luogo) che sembrano catapultarci dentro il musical “Cats”, adesso le maschere di cavallo e di volpe. O manca qualcosa o c'è troppo, l'equilibrio sfugge. Il dottore con la testa di coniglio e il gorilla in carrozzina, il panda con la flebo, il lupo macellaio, il maiale col girello in uno zoo che incuriosisce ma ci lascia freddi. La riflessione di fondo potrebbe vertere sugli allevamenti intensivi? Non ci è dato saperlo. Poi arrivano la gallina, il gufo e l'uccello dal becco a scarpa, fino alla poetica farfalla filo conduttore per una fattoria degli animali pinocchiesca. Certo è che il verbo “animare” significhi dare vita e che il sostantivo “animale” ha la stessa radice di anima. Gli animali sono la parte più pura tra tutti gli esseri viventi, proprio perché non conoscono il bene e il male ma seguono soltanto la natura e l'istinto, a differenza degli umani, le vere bestie. Inoltre troppi finali affaticano. Dopo il “teatro da mangiare” delle Ariette nasce il teatro vegetariano de Leviedelfool?

distanti e non ci fa accedere alla infinita mole di dati e documenti, di trattati e pensieri che sono stratificati nella stesura della drammaturgia, alta e intellettuale ma troppo ricca e sovrabbondante di segni e lirica criptica (1h 40') per un ascolto più fruibile e scorrevole. Ne emergono affreschi e cornici, si ricordano oggetti, flash e lampi nel deserto, come luci stroboscopiche che inquadrano e illuminano un blocco per poi nel buio perdersi e liquefarsi, diradarsi nella nebbia. Una sensazione netta di lentezza ci attanaglia, ci acquieta. Ci sono le maschere dei gatti (Perinelli e Rotolo abitano a Calcata dove placide abitano le famose e rinomate colonie feline del luogo) che sembrano catapultarci dentro il musical “Cats”, adesso le maschere di cavallo e di volpe. O manca qualcosa o c'è troppo, l'equilibrio sfugge. Il dottore con la testa di coniglio e il gorilla in carrozzina, il panda con la flebo, il lupo macellaio, il maiale col girello in uno zoo che incuriosisce ma ci lascia freddi. La riflessione di fondo potrebbe vertere sugli allevamenti intensivi? Non ci è dato saperlo. Poi arrivano la gallina, il gufo e l'uccello dal becco a scarpa, fino alla poetica farfalla filo conduttore per una fattoria degli animali pinocchiesca. Certo è che il verbo “animare” significhi dare vita e che il sostantivo “animale” ha la stessa radice di anima. Gli animali sono la parte più pura tra tutti gli esseri viventi, proprio perché non conoscono il bene e il male ma seguono soltanto la natura e l'istinto, a differenza degli umani, le vere bestie. Inoltre troppi finali affaticano. Dopo il “teatro da mangiare” delle Ariette nasce il teatro vegetariano de Leviedelfool?

Tommaso Chimenti 01/11/2021

"Das Weinen" di Marthaler: quell'assenza di senso che ci fa male

BOLOGNA – Nella ristretta cerchia dei grandi Maestri viventi del teatro europeo, al fianco, tra gli altri, di Thomas Ostermeier, Peter Brook, Romeo Castellucci, è presente anche Christoph Marthaler. Ma non si può essere maestri per dono divino o per elezione imperitura perché l'arte è in movimento e il vivere di rendita ormai non basta più, come non basta il nome sul cartellone perché lo spettacolo successivo sia definito acriticamente e comunque un capolavoro al quale inchinarsi. Il nome tira ancora il pubblico che appunto cerca il brand da copertina rimanendone deluso ma, non volendo dialetticamente scontrarsi con i mostri sacri della scena, preferisce annuire e, con le facce lunghe, abbandonare la sala tra mugugni e occhiaie. E non è la prima volta che ho avuto questa stess a sensazione d'afflizione dopo aver assistito (subìto, direi) angosciati ad una replica del regista svizzero. Una ricca scena composta e predisposta nell'accezione più negativa dell'aggettivo “teatrale”, molti colori e altrettanta superficialità, non-sense sparsi come zucchero a velo sul pandoro, il tutto per un insopportabile risultato irritante. Anche il pubblico però fa la sua parte e ha le sue colpe: c'è chi dorme, ormai vinto e schiacciato e frustrato dal nulla che si agita (poco) sul palco, chi tenta di sottolineare piccole azioni banali e reiterate all'infinito (fino alla crisi di nervi) con leggeri colpi di (sor)riso più di circostanza sfiorando l'isterismo collettivo, quasi a cercare qualcosa di decente e decoroso in quello che sta andando in scena. Protagonista assoluta è stata certamente la noia, spessa, solida, furente, caparbia, intollerabile. Con la tentazione assoluta di lasciare la sala. Guardando mille volte l'orologio e non vedendone mai la fine. Un'ubriacatura molesta delirante.

a sensazione d'afflizione dopo aver assistito (subìto, direi) angosciati ad una replica del regista svizzero. Una ricca scena composta e predisposta nell'accezione più negativa dell'aggettivo “teatrale”, molti colori e altrettanta superficialità, non-sense sparsi come zucchero a velo sul pandoro, il tutto per un insopportabile risultato irritante. Anche il pubblico però fa la sua parte e ha le sue colpe: c'è chi dorme, ormai vinto e schiacciato e frustrato dal nulla che si agita (poco) sul palco, chi tenta di sottolineare piccole azioni banali e reiterate all'infinito (fino alla crisi di nervi) con leggeri colpi di (sor)riso più di circostanza sfiorando l'isterismo collettivo, quasi a cercare qualcosa di decente e decoroso in quello che sta andando in scena. Protagonista assoluta è stata certamente la noia, spessa, solida, furente, caparbia, intollerabile. Con la tentazione assoluta di lasciare la sala. Guardando mille volte l'orologio e non vedendone mai la fine. Un'ubriacatura molesta delirante.

In  questo “Das Weinen (Das Wahnen)” in prima nazionale all'Arena del Sole bolognese per Ert che coproduce l'opera assieme a Schauspielhaus Zürich, Nanterre-Amandiers, Bergen International Festival, Théâtre Vidy-Lausanne, International Sommer Festival Kampnagel Hamburg, in una farmacia senza clienti (tranne uno) dai toni verdeggianti, cinque farmaciste-tenniste armeggiano tra i medicinali. La trama non c'è, la storia non c'è, l'azione non c'è. Tra canti e ticchettii di penna, sono i dialoghi assurdi che hanno la meglio sollevando un problema nodale: se traduciamo calembour e giochi di parole e traslitterazioni semantiche da una lingua, in questo caso il tedesco, all'italiano, se ne perde il senso del grottesco e ci rimane in bocca soltanto l'amaro del ridicolo e una netta e pressante atmosfera di perdita di tempo esasperante e fastidiosa. Il testo di Dieter Roth, che tradotto vuol dire “Il Pianto (il Pensiero)”, è un “ruminare, un formare frasi” come proprio l'autore definì la sua “creazione”. L'espressione “privo di significato” ricorre ma un'arte che non si fa carico delle parole e del senso che elargisce, volente o nolente, da quel pulpito che comunemente chiamiam

questo “Das Weinen (Das Wahnen)” in prima nazionale all'Arena del Sole bolognese per Ert che coproduce l'opera assieme a Schauspielhaus Zürich, Nanterre-Amandiers, Bergen International Festival, Théâtre Vidy-Lausanne, International Sommer Festival Kampnagel Hamburg, in una farmacia senza clienti (tranne uno) dai toni verdeggianti, cinque farmaciste-tenniste armeggiano tra i medicinali. La trama non c'è, la storia non c'è, l'azione non c'è. Tra canti e ticchettii di penna, sono i dialoghi assurdi che hanno la meglio sollevando un problema nodale: se traduciamo calembour e giochi di parole e traslitterazioni semantiche da una lingua, in questo caso il tedesco, all'italiano, se ne perde il senso del grottesco e ci rimane in bocca soltanto l'amaro del ridicolo e una netta e pressante atmosfera di perdita di tempo esasperante e fastidiosa. Il testo di Dieter Roth, che tradotto vuol dire “Il Pianto (il Pensiero)”, è un “ruminare, un formare frasi” come proprio l'autore definì la sua “creazione”. L'espressione “privo di significato” ricorre ma un'arte che non si fa carico delle parole e del senso che elargisce, volente o nolente, da quel pulpito che comunemente chiamiam o palcoscenico, allora si deresponsabilizza e semplifica oltre modo e non valorizza nemmeno il proprio lavoro squalificandosi.

o palcoscenico, allora si deresponsabilizza e semplifica oltre modo e non valorizza nemmeno il proprio lavoro squalificandosi.

Pensate a tradurre Bergonzoni (geniale e catartico) in tedesco, risulterebbe innocuo e depotenziato, annacquato e blando. In questa “follia” si passa il tempo ad attendere: minuti di vuoto, senso di mancanza, disagio che diventa fastidio scomodo fino a sfociare in sofferenza, rimanendo impantanati in questa grande illusione. Più che leggiamo le frasi che scorrono alte e più ci rendiamo conto della grande bolla di sapone alla quale, complici, stiamo assistendo, a questa assenza inconsistente che ci ha depresso e abbattuto. L'assemblaggio di voci, la recitazione senza intenzione e le ripetizioni in loop creano un mantra impacciato, incomprensibile, seccante e sgradevole lasciando la platea allibita, a tratti adirata e irritata, in questo vuoto siderale senza energia né empatia né tanto meno la tanto decantata e famigerata ironia. Si percepisce l'eco insensato, al limite dell'ottuso, e senza logica. O lo ami o lo odi. Due ore di vita spese male, perse. Uno strazio arrivare alla fine. Una piece passivo-aggressiva nel suo voler provocare una reazione, una messinscena contro il pubblico. Qual era il suo intento? La sua urgenza? Le dottoresse intonano l'aria operistica “Lacrimosa” che perfettamente tratteggia il nostro stato d'animo. Dentro piangiamo l'arte e rimpiangiamo il teatro.

Tommaso Chimenti 31/10/2021

Foto: Gina Folly

"Misericordia" di Emma Dante: Pinocchio balla storto tra le sue madri-pulle

FIRENZE – In un basso angusto e ammuffito senza finestre dove gli unici colori sono dettati dai rifiuti plastificati, la sola cosa che può tenere, come malta e calcestruzzo le pietre scosse e smosse, può essere soltanto una grande “Misericordia” (prod. Piccolo di Milano, Atto Unico/Compagnia Sud Occidentale, Biondo di Palermo, Carnezzeria; visto al Teatro di Rifredi che ha sempre un occhio attento verso le migliori proposte in circolazione) che lega e stringe, abbraccia e solidifica quattro esseri così prostrati dall'esistenza, bastonati dall'incuria e dal disagio. In questa comune, in questa famiglia allargata, nata dalla penna e dalla regia di Emma Dante (che qui ritrova i suoi habitat, le sue atmosfere, il suo pathos viscerale e carnale), tre prostitute si sono fatte carico di un ragazzo con problemi mentali, figlio di una loro collega uccisa da un cliente violento. Il ragazzo, Arturo, che chiamandolo con cadenza palermitana prende la pronuncia di Artaud, è il punto di riferimento, il dolore e la gioia delle tre che altrimenti sarebbero indurite dalle condizioni di vita miserabili, squallide a contatto con uomini schifosi, tanto per citare David Foster Wallace che è sempre cosa buona e giusta. Attraverso questo ragazzo disgraziato, che si aggira con il pannolone, nato settimino e ritardato per le botte subite dalla madre in gravidanza, che non riesce a parlare, le tre hanno uno scopo nella vita, un obbiettivo; lo curano, lo coccolano, lo guardano dormire nei rari casi di quiete, perché, ovviamente, non sono tutte rose e fiori da romanzo rosa e la misericordia passa dalle spine e dal dolore quotidiano da fronteggiare, dal sacrificio e dal malessere da combattere con tenacia e costanza.

In questa comune, in questa famiglia allargata, nata dalla penna e dalla regia di Emma Dante (che qui ritrova i suoi habitat, le sue atmosfere, il suo pathos viscerale e carnale), tre prostitute si sono fatte carico di un ragazzo con problemi mentali, figlio di una loro collega uccisa da un cliente violento. Il ragazzo, Arturo, che chiamandolo con cadenza palermitana prende la pronuncia di Artaud, è il punto di riferimento, il dolore e la gioia delle tre che altrimenti sarebbero indurite dalle condizioni di vita miserabili, squallide a contatto con uomini schifosi, tanto per citare David Foster Wallace che è sempre cosa buona e giusta. Attraverso questo ragazzo disgraziato, che si aggira con il pannolone, nato settimino e ritardato per le botte subite dalla madre in gravidanza, che non riesce a parlare, le tre hanno uno scopo nella vita, un obbiettivo; lo curano, lo coccolano, lo guardano dormire nei rari casi di quiete, perché, ovviamente, non sono tutte rose e fiori da romanzo rosa e la misericordia passa dalle spine e dal dolore quotidiano da fronteggiare, dal sacrificio e dal malessere da combattere con tenacia e costanza.

Il ragazzo, del quale non  intuiamo drammaturgicamente l'età scenica, si muove scattoso, pare volare con quelle braccia magre in quel suo continuo ossessivo autistico tentativo di volo sbilenco, patologicamente pinocchiesco. Il riferimento diventa poi palese attraverso due didascaliche sottolineature: il padre manesco che si chiamava, guarda caso, Geppetto (distruggendoci il mito di quest'uomo che si toglieva il cibo di bocca per il ciocco di legno o vendeva la giacca d'inverno per far studiare il figlio discolo), e la canzone iconica dello sceneggiato anni '70 (già, allora non si chiamavano ancora serie tv) firmato da Luigi Comencini con Nino Manfredi e Gina Lollobrigida che ha fatto piangere milioni di bambini oggi quarantenni ancora traumatizzati all'ascolto delle prime note di quella nenia così patetica e così impossibile da dimenticare. Un rimarcare che poteva essere evitato lasciando al pubblico quella “fatica intellettuale”, quello “sforzo cerebrale”, quel lavoro attivo che distingue il teatro dalla passività di cinema e tv. Ma non ne faremo un caso (anche se qui il concetto di maschio risulta essere o un violento omicida o un handicappato) perché, nella sua semplicità, “Misericordia” ha dentro la poesia dei sentimenti, quelli che travalicano le tragedie, quelli che rompono argini, quelli che non si piegano davanti alle difficoltà, quelli che spaccano le montagne per raggiungersi. C'è un amore assoluto che sgorga e cresce e fluisce da queste tre donne (attrici mirabolanti e cariche, tenere e incisive con una presenza scenica superba) verso quest'essere che la società ha considerato, come loro stesse sono state giudicate, un rifiuto da emarginare, un qualcosa di rotto che non sarebbe servito, un giocattolo guasto da buttare. Le prostitute, aldomovariane o ozpetekiane, hanno trovato in lui (diventando il loro punto di riferimento, la loro ragione di vivere) la loro maternità, la loro infinita delicatezza repressa dovendo quotidianamente lottare contro il mondo machista dei compratori di sesso nella guerriglia della povertà miserevole e degradante.

intuiamo drammaturgicamente l'età scenica, si muove scattoso, pare volare con quelle braccia magre in quel suo continuo ossessivo autistico tentativo di volo sbilenco, patologicamente pinocchiesco. Il riferimento diventa poi palese attraverso due didascaliche sottolineature: il padre manesco che si chiamava, guarda caso, Geppetto (distruggendoci il mito di quest'uomo che si toglieva il cibo di bocca per il ciocco di legno o vendeva la giacca d'inverno per far studiare il figlio discolo), e la canzone iconica dello sceneggiato anni '70 (già, allora non si chiamavano ancora serie tv) firmato da Luigi Comencini con Nino Manfredi e Gina Lollobrigida che ha fatto piangere milioni di bambini oggi quarantenni ancora traumatizzati all'ascolto delle prime note di quella nenia così patetica e così impossibile da dimenticare. Un rimarcare che poteva essere evitato lasciando al pubblico quella “fatica intellettuale”, quello “sforzo cerebrale”, quel lavoro attivo che distingue il teatro dalla passività di cinema e tv. Ma non ne faremo un caso (anche se qui il concetto di maschio risulta essere o un violento omicida o un handicappato) perché, nella sua semplicità, “Misericordia” ha dentro la poesia dei sentimenti, quelli che travalicano le tragedie, quelli che rompono argini, quelli che non si piegano davanti alle difficoltà, quelli che spaccano le montagne per raggiungersi. C'è un amore assoluto che sgorga e cresce e fluisce da queste tre donne (attrici mirabolanti e cariche, tenere e incisive con una presenza scenica superba) verso quest'essere che la società ha considerato, come loro stesse sono state giudicate, un rifiuto da emarginare, un qualcosa di rotto che non sarebbe servito, un giocattolo guasto da buttare. Le prostitute, aldomovariane o ozpetekiane, hanno trovato in lui (diventando il loro punto di riferimento, la loro ragione di vivere) la loro maternità, la loro infinita delicatezza repressa dovendo quotidianamente lottare contro il mondo machista dei compratori di sesso nella guerriglia della povertà miserevole e degradante.

Magnifica la scena iniziale con i ferri da calza che sbattendo formano un tappeto sonoro sopra il quale Arturo si muove nervoso come un uccellino alle prese con il primo sbattere di ali, oppure il gramelot sincopato parlandosi all'orecchio, magistrale il quadro con la musica araba e il ragazzo che ruota vorticosamente come un derviscio, superlativo il momento nel quale l'immondizia viene sparsa e il giovane produce suoni gutturali simili al chiocciare della gallina o ai punti esclamativi di Woodstock, l'amico tutto giallo di Snoopy, per arrivare a quella straziante ed esaltante del  carillon e del figlio sonnambulo con le donne che lo inseguono perché non si faccia male.

carillon e del figlio sonnambulo con le donne che lo inseguono perché non si faccia male.

C'è la mamma in nero (Italia Carroccio, ironica e guerrigliera), c'è la mamma in rosso (Manuela Lo Sicco, tenace), c'è la mamma in blu (Leonarda Saffi gigantesca) e in mezzo il loro “bambino” (perché i figli sono di chi li cresce e non di chi li mette al mondo, e anche se sono imperfetti va bene lo stesso) con evidenti problemi ma che, in qualche modo, con la sua presenza impegnativa, le ha salvate dallo schifo, dal viscido, dalla desolazione dell'anima, da quella tristezza infinita che si appiccica sui vestiti come sperma secco. Arturo (un meraviglioso Simone Zambelli, danzatore snodabile e infaticabile, performer inesauribile) ha salvato le tre donne che adesso devono farsi forza e lasciarlo andare, per il suo bene, squarciandosi di dolore perché il bene più alto non è egoisticamente il proprio ma quello di questo figlio sghembo. E' questa la “Misericordia”, il dare e avere, il dare non per ricevere, ma il dare per il piacere intimo del dare. Non si chiama regalo, si chiama dono.

Tommaso Chimenti 29/10/2021

Stefano Massini: le "Storie" (degli altri) ci salvano, ci proteggono dal buio

FIRENZE – “Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato” (Samuele Bersani, “Le storie che non conosci”).

Che cos'è la realtà? Che cos'è la verità? Sembrano domande marzulliane ma è proprio adesso il momento di fermarci e chiedercelo insistentemente, proprio oggi, proprio in questi giorni e anni dove siamo continuamente immersi in altre realtà parallele, in altri universi, bombardati dalle notizie più disparate che ci tendono trappole, incantesimi, magie, sortilegi, apparizioni e soprattutto miraggi. Stefano Massini, drammaturgo e regista prima, adesso presentatore e monologhista (addirittura qui diventa cantante e chitarrista), con le sue “Storie” (prod. Piccolo Teatro di Milano, Bubba Music), una vera e propria autobiografia a cuore (e cervello) aperto, ci dà una grande lezione di storytelling, di drammaturgia, di narrativa, di giornalismo, infine di umanità. “Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre a metà”, ripercorrendo Riccardo Fogli, è proprio quello che vuole tentare di scongiurare l'autore della “Lehman Trilogy”, sono i vecchi discorsi che vuole combattere, quelli polverosi, quelli dati per assodati senza che nessuno li abbia mai messi in discussione, per pigrizia, per soporifera consuetudine. Lo show man, nel suo panciotto grigio, si muove su una passerella che entra dentro  la platea del Teatro della Pergola (a proposito: una grandissima stagione quella messa a punto dalla nuova direzione di Stefano Accorsi), che s'incunea ad abbracciare virtualmente il suo pubblico (la platea lo ama), come per correre ad abbracciare la sua gente. In sala tante felpe con la scritta sulle spalle #insorgiamo, tanti operai della GKN, l'azienda campigiana messa in liquidazione da una gretta proprietà straniera. Basta vedere il parterre di personalità che, a fine replica, si accalca nel camerino (che fu della Duse) per salutare, parlare, toccare, farsi fotografare con Massini per capire l'altezza raggiunta, la stima, la considerazione, l'amore, l'affetto, la vicinanza che attorno si è creato, guadagnato sul campo: si può incontrare Piero Pelù, suo sodale nella battaglia contro i licenziamenti dei lavoratori della ditta fiorentina, e Irene Grandi, Serra Yilmaz e il Ministro Bonafede che da Roma ha preso un treno per venire a vederlo. A fianco a lui, o meglio dietro, Paolo Jannacci al piano (e Daniele Moretto alla tromba), superlativo sui tasti, ti squarcia con il suo sorriso, commovente quando intona pezzi del grande padre: un colpo al cuore e una mancanza che non passa.

la platea del Teatro della Pergola (a proposito: una grandissima stagione quella messa a punto dalla nuova direzione di Stefano Accorsi), che s'incunea ad abbracciare virtualmente il suo pubblico (la platea lo ama), come per correre ad abbracciare la sua gente. In sala tante felpe con la scritta sulle spalle #insorgiamo, tanti operai della GKN, l'azienda campigiana messa in liquidazione da una gretta proprietà straniera. Basta vedere il parterre di personalità che, a fine replica, si accalca nel camerino (che fu della Duse) per salutare, parlare, toccare, farsi fotografare con Massini per capire l'altezza raggiunta, la stima, la considerazione, l'amore, l'affetto, la vicinanza che attorno si è creato, guadagnato sul campo: si può incontrare Piero Pelù, suo sodale nella battaglia contro i licenziamenti dei lavoratori della ditta fiorentina, e Irene Grandi, Serra Yilmaz e il Ministro Bonafede che da Roma ha preso un treno per venire a vederlo. A fianco a lui, o meglio dietro, Paolo Jannacci al piano (e Daniele Moretto alla tromba), superlativo sui tasti, ti squarcia con il suo sorriso, commovente quando intona pezzi del grande padre: un colpo al cuore e una mancanza che non passa.

E Massini, con la grande dialettica che da sempre lo contraddistingue, con semplicità, tocca i temi a lui cari, passa con nonchalance da un argomento sensibile a un tema caldo, mantenendo dritta la barra della coerenza, i piedi ben piantati al suolo ma gli occhi verso il sogno, con grinta, con coraggio, fermezza. Massini prende posizione. E allora queste “Storie” sono punti di un immaginifico puzzle da completare e unire per capire meglio la sua figura e la sua parabola in continua ascesa, cominciata dal Teatro di Rifredi al Teatro Manzoni di Calenzano fino al Piccolo di Milano e poi La7 e Repubblica e RaiTre, i libri con la Mondadori, fino al cinema e infine portato in scena a Londra come a Broadway: l'autore italiano vivente più tradotto nel mondo.

La sua piece si potrebbe riassumere con l'epifaffio-graffio “Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla” dice sornione Novecento ne “La leggenda del pianista sull'Oceano”. E' tutto qua, signori. Sentire storie, raccontarle ancora, passare conoscenza, inventare, aggiungere particolari in un telefono senza fili che è la nostra tradizione orale, quella comunicazione che ci salva, letteralmente, perché non ti fa sentire solo o abbandonato, perché crea relazioni e solidarietà, bisogni umani di ascolto, di passaggio di testimone, di racconto e confronto, di lacrime e risate. Tutto passa attraverso la parola, che è quello che ci contraddistingue dalla gutturalità animale. E Massini ci parla, con leggerezza e precisione, con la verità del narratore incallito ma anche con quella giusta finzione letteraria e romanzata propria degli affabulatori e propria della scena.

Eccoci  a Disneyland e ai sorrisi forzati dei suoi dipendenti passando per Freud (dopotutto ha anche adattato per il teatro “L'interpretazione dei sogni” e dato alle stampe “L'interpretatore dei sogni” per Mondadori) che sosteneva che la realtà non esiste, esiste soltanto quello che noi sentiamo. Che cosa sono dunque le Storie: sono ancore di salvezza, sono isole alle quali aggrapparci, sono oasi, sono racconti dei quali ci serviamo per raccontare noi stessi agli altri, sono un filtro e una maschera, certo, ma anche un ponte e una mano tesa. Eccoci sulle colline fiorentine nello scontro ancestrale tra due cinema di provincia, quello del prete e quello dell'Arci: le storie servono per farle proprie, per prenderle a prestito, le storie degli altri parlano anche di noi, quindi mi servono, dunque le uso.

a Disneyland e ai sorrisi forzati dei suoi dipendenti passando per Freud (dopotutto ha anche adattato per il teatro “L'interpretazione dei sogni” e dato alle stampe “L'interpretatore dei sogni” per Mondadori) che sosteneva che la realtà non esiste, esiste soltanto quello che noi sentiamo. Che cosa sono dunque le Storie: sono ancore di salvezza, sono isole alle quali aggrapparci, sono oasi, sono racconti dei quali ci serviamo per raccontare noi stessi agli altri, sono un filtro e una maschera, certo, ma anche un ponte e una mano tesa. Eccoci sulle colline fiorentine nello scontro ancestrale tra due cinema di provincia, quello del prete e quello dell'Arci: le storie servono per farle proprie, per prenderle a prestito, le storie degli altri parlano anche di noi, quindi mi servono, dunque le uso.  Ecco il piccolo Massimo D'Azeglio che scrive di Vittorio Alfieri, la diversa percezione de “Il giardino dei ciliegi” tra il suo autore Cechov e il suo iconico regista Stanislavskij, spassosi ricordi personali (ma tutto è personale quando si vive a pieno, anche le storie degli altri se incamerate, digerite, pensate, ascoltate) su grandi attori impegnati in un Re Lear trasformato in uno zoo (reale), e poi il misterioso autore di libri e addirittura di una pellicola premiata con l'Oscar, B. Traven che passò la vita volontariamente nell'anonimato dicendo che erano le storie interessanti e non le vite dei loro autori. Tocchiamo la peste del Boccaccio nel Decamerone che ci porta al momento più performante, “La storia prevedibile” dove Massini sciorina il suo scioglilingua velocissimo di frasi fatte inanellate, in sequenza ritmica e ritmata, quasi un rap tosto, rimato, scandito, esaltante che fa saltare e ululare il pubblico. C'è anche un toccante ritratto ronconiano di Casanova, e come far mancare all'elenco tambureggiante Eduardo De Filippo, passando poi ad un omicidio di mafia a Palermo, riportandoci alla memoria il cantante Alessandro Bono scomparso troppo presto fino alla Divina Commedia.

Ecco il piccolo Massimo D'Azeglio che scrive di Vittorio Alfieri, la diversa percezione de “Il giardino dei ciliegi” tra il suo autore Cechov e il suo iconico regista Stanislavskij, spassosi ricordi personali (ma tutto è personale quando si vive a pieno, anche le storie degli altri se incamerate, digerite, pensate, ascoltate) su grandi attori impegnati in un Re Lear trasformato in uno zoo (reale), e poi il misterioso autore di libri e addirittura di una pellicola premiata con l'Oscar, B. Traven che passò la vita volontariamente nell'anonimato dicendo che erano le storie interessanti e non le vite dei loro autori. Tocchiamo la peste del Boccaccio nel Decamerone che ci porta al momento più performante, “La storia prevedibile” dove Massini sciorina il suo scioglilingua velocissimo di frasi fatte inanellate, in sequenza ritmica e ritmata, quasi un rap tosto, rimato, scandito, esaltante che fa saltare e ululare il pubblico. C'è anche un toccante ritratto ronconiano di Casanova, e come far mancare all'elenco tambureggiante Eduardo De Filippo, passando poi ad un omicidio di mafia a Palermo, riportandoci alla memoria il cantante Alessandro Bono scomparso troppo presto fino alla Divina Commedia.

Un mosaico, un concentrato, un estratto centrifugato, un patchwork dove il filo conduttore sono non solo le vicende ma come sono state raccontate, gli eventi ma anche chi, attraverso la propria voce e intelligenza, riesce a farle passare oltre il tempo, dando sempre una nuova vita a quegli stessi accadimenti che si sedimentano e si stratificano diventando cultura orale. Massini ci dice di aprirsi all'ascolto degli altri perché nessun uomo è un'isola e tutti noi siamo esseri sociali e uno dei bisogni primari dell'homo sapiens è quello, fin dalla notte dei tempi, di riunirsi attorno ad un fuoco per sconfiggere la paura del buio, della notte, della morte e dell'ignoto, e raccontarsi favole, fiabe, metafore, racconti. Che poi è la stessa genesi del teatro. “Le storie siamo noi, siamo noi padri e figli”, parafrasando il Francesco nazionale.

Tommaso Chimenti 28/10/2021

Ariele Vincenti è "Trilussa": stornelli e umanità da osteria

ROMA – Non è un teatro agiografico, anche se è inevitabile l'esaltazione del personaggio, quanto un teatro didascalico che, di questi tempi così magri e bui, male non fa certamente. Un docu-theatre che va tanto di moda oggi, una ricostruzione non progressiva ma sentimentale, come aprire un libro ricco di storie e sciorinare versi e poesie e fatti ed eventi per ricostruire, come una ricca ragnatela un affresco di cuore e pancia, sentito, vissuto, respirato. Già perché la vita avventurosa di Trilussa, anagramma del cognome Salustri vergato sui libroni dell'anagrafe, fa parte di quell'immaginario fumoso e decò che, romani di nascita o studenti di tutta Italia, pensiamo di conoscere e che invece, scavando, ci accorgiamo di sapere soltanto una piccola parte, una irrisoria percentuale degli accadimenti stratificati di una vita eccezionale, di un orfano che, con il proprio talento, arguzia e arte, era riuscito a farcela, ad uscire dall'anonimato, ad emergere, a sfuggire alla fame e alla miseria

vivendo sopra le righe, oltre le proprie reali possibilità. Partiamo dal titolo: “La tovaglia di Trilussa” (prod. La Bilancia, visto al Teatro Vittoria) che immediatamente ci porta dentro quell'affascinante e pericoloso, per certi versi, mondo di trattorie e osterie dove il vino dei Castelli non mancava mai e anche i soldi scarseggiavano. Il poeta, che ai suoi tempi era il nuovo che avanza, incarnando il contemporaneo se visto in relazione con il cantore del Belli, sempre a corto di denari (anche quando fu tradotto in Germania come in Argentina) negli ultimi anni della sua vita pagava con un pezzo di carta gialla, che serviva da telo sopra il tavolaccio, scrivendoci sopra qualche rima delle sue, pungenti, acri, salaci, soprattutto vere fotografie scanzonate del reale. Come faceva Antonio Ligabue, nella Bassa Padana, disegnando al ristorante per una ciotola calda di minestra. Il testo, ben condotto tra la commozione e la giusta informazione, sanguigno e intellettuale, scritto da Manfredi Rutelli e Ariele Vincenti (entrambi innamorati di Roma e della romanità), è un viaggio dentro quelle atmosfere a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, un piccolo mondo antico che ci fa sorridere in quel bianco e nero d'antan, di cappelli, carrozze, panciotti e salotti, un'umanità comunque feroce dove le disparità erano lampanti e accettate e dove era la fame la prima occupazione giornaliera ad interessare la gente. Un universo che però, pur in mezzo alle ristrettezze e a due guerre mondiali, aveva prodotto alle nostre latitudini, e in particolare a Roma (nel '36 era nata anche Cinecittà), personaggi del calibro di Fregoli come di Petrolini. Un macrocosmo che si nutriva di povertà per generare arte.

A  dare voce a questa straordinaria esistenza ci pensa Ariele Vincenti che, nel suo recente passato artistico, ha dato vita alle “Marocchinate” di Simone Cristicchi sugli stupri da parte dei soldati magrebini affiancati agli Alleati a Liberazione avvenuta, oppure a “Ago, il capitano coraggioso” sulla vita del difensore della Roma campione d'Italia Agostino Di Bartolomei. Diciamo che Vincenti ci mette la faccia, ma anche le viscere e l'anima, si appassiona e, mosso da un fuoco e da una ricerca tutta rivolta a rivelare e rinsaldare una certa romanità (anche se mai potremmo definirlo attore “territoriale” ma un “attore di radici”) che si sta sbiadendo, cerca ed ha bisogno di temi forti che lo coinvolgano, lo prendano, lo strappino, lo immergano completamente, lo avvolgano. E così è successo anche con Trilussa (esperimento similare fu messo in scena da Dario Ballantini con Petrolini) dove Vincenti riesce a tirare fuori tutta la sua carica da performer di razza, fumettistico e funambolico, guascone istrionico e guitto esplosivo, caterpillar di parole, mai sopra le righe sempre misurato tra poesia e canzone, stornelli e battute, barzellette e aneddoti toccanti, il tutto centrifugato in un amalgama che fa bene alle orecchie e al respiro. L'escamotage drammaturgico ideato dal duo Rutelli-Vincenti (affiancati dalla consulenza registica di Nicola Pistoia) è stato quello di inserire nella narrazione il personaggio di Remo, figura inventata che però ci restituisce quel calore e vicinanza che altrimenti non avremmo sentito nell'evolversi e nella successione degli accadimenti.

dare voce a questa straordinaria esistenza ci pensa Ariele Vincenti che, nel suo recente passato artistico, ha dato vita alle “Marocchinate” di Simone Cristicchi sugli stupri da parte dei soldati magrebini affiancati agli Alleati a Liberazione avvenuta, oppure a “Ago, il capitano coraggioso” sulla vita del difensore della Roma campione d'Italia Agostino Di Bartolomei. Diciamo che Vincenti ci mette la faccia, ma anche le viscere e l'anima, si appassiona e, mosso da un fuoco e da una ricerca tutta rivolta a rivelare e rinsaldare una certa romanità (anche se mai potremmo definirlo attore “territoriale” ma un “attore di radici”) che si sta sbiadendo, cerca ed ha bisogno di temi forti che lo coinvolgano, lo prendano, lo strappino, lo immergano completamente, lo avvolgano. E così è successo anche con Trilussa (esperimento similare fu messo in scena da Dario Ballantini con Petrolini) dove Vincenti riesce a tirare fuori tutta la sua carica da performer di razza, fumettistico e funambolico, guascone istrionico e guitto esplosivo, caterpillar di parole, mai sopra le righe sempre misurato tra poesia e canzone, stornelli e battute, barzellette e aneddoti toccanti, il tutto centrifugato in un amalgama che fa bene alle orecchie e al respiro. L'escamotage drammaturgico ideato dal duo Rutelli-Vincenti (affiancati dalla consulenza registica di Nicola Pistoia) è stato quello di inserire nella narrazione il personaggio di Remo, figura inventata che però ci restituisce quel calore e vicinanza che altrimenti non avremmo sentito nell'evolversi e nella successione degli accadimenti.

Un racconto che tocca Sciascia a De Filippo, Pirandello e appunto Fregoli e Petrolini fino, incredibilmente a Sandro Ciotti, un racco nto spumeggiante e frizzante accompagnato dalle musiche del Maestro Pino Cangialosi a sottolineare (assieme alla scena raffinata di Sandro Giombini), un racconto di satira ma estremamente popolare nella sua accezione più alta, sincera e schietta. Vincenti riesce a tratteggiare, con i colori spontanei e con una mano leggera, la vita eccezionale e stra-ordinaria di Trilussa ricercato da creditori, vigili e strozzini, cercato da mille donne, e dandy e bohemien elegante che si additava le antipatie in egual misura del Vaticano come del Regime Fascista, tra amori e alcool, tra le sue poesie che erano favole e parabole e metafore che sbugiardavano i potenti mettendoli in berlina, che illuminavano piccole grandi verità che consolavano il popolo. Ariele (amatissimo dalla platea), che in ebraico significa “Leone di Dio”, è davvero sicuro e campeggia e troneggia affabile sulla scena, riempiendola, curandola, annusandola, impastandola, facendola sua ogni sera con vigore e generosità, guardandoti negli occhi immergendoti nella sua verità e onestà. Attendiamo una sua ricostruzione anche, ad esempio, su Fregoli (o Sordi o Aldo Fabrizi) per capire da dove veniamo e verso quale buio stiamo velocemente progredendo ad ampie falcate.

nto spumeggiante e frizzante accompagnato dalle musiche del Maestro Pino Cangialosi a sottolineare (assieme alla scena raffinata di Sandro Giombini), un racconto di satira ma estremamente popolare nella sua accezione più alta, sincera e schietta. Vincenti riesce a tratteggiare, con i colori spontanei e con una mano leggera, la vita eccezionale e stra-ordinaria di Trilussa ricercato da creditori, vigili e strozzini, cercato da mille donne, e dandy e bohemien elegante che si additava le antipatie in egual misura del Vaticano come del Regime Fascista, tra amori e alcool, tra le sue poesie che erano favole e parabole e metafore che sbugiardavano i potenti mettendoli in berlina, che illuminavano piccole grandi verità che consolavano il popolo. Ariele (amatissimo dalla platea), che in ebraico significa “Leone di Dio”, è davvero sicuro e campeggia e troneggia affabile sulla scena, riempiendola, curandola, annusandola, impastandola, facendola sua ogni sera con vigore e generosità, guardandoti negli occhi immergendoti nella sua verità e onestà. Attendiamo una sua ricostruzione anche, ad esempio, su Fregoli (o Sordi o Aldo Fabrizi) per capire da dove veniamo e verso quale buio stiamo velocemente progredendo ad ampie falcate.

“C'è un'ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va…Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa”.

Tommaso Chimenti 24/10/2021

L'Armata Brancaleone di Latini: Star Trek in salsa vernacolare-medievale

PRATO – Il rischio c'era ed è stato calcolato. Sembra però, subito fin dalle prime battute e dalle prime psichedeliche e coloratissime e curatissime scene, che il patchwork sia stato ardito, il mosaico altrettanto forzato, l'incastro pericoloso. La pellicola del '66 di Age e Scarpelli portata sul grande schermo da Monicelli e questa regia di Roberto Latini (prod. Metastasio + ERT) fin dall'apertura del sipario appaiono mondi infinitamente lontani per poter  essere messi sullo stesso piatto a dialogare. Certo agganci possibili, tra quel Medioevo che attendeva con ansia e tormento la fine del mondo dell'anno 1000 e questi tempi nostri burrascosi, la peste di allora e il Covid compagno di questi ultimi anni, se ne possono trovare, echi, rimandi, ritorni, ma sono più che altro evocazioni lanciate e lasciate lì a macerare in quest'agorà che rimane molto formale e cromatica e dove, soprattutto il linguaggio, arcaico, maccheronico, vetusto, si scontra inevitabilmente e frigge e confligge con la visione della retina che ci riporta un universo, pulito, lineare, di un futuro interstellare e

essere messi sullo stesso piatto a dialogare. Certo agganci possibili, tra quel Medioevo che attendeva con ansia e tormento la fine del mondo dell'anno 1000 e questi tempi nostri burrascosi, la peste di allora e il Covid compagno di questi ultimi anni, se ne possono trovare, echi, rimandi, ritorni, ma sono più che altro evocazioni lanciate e lasciate lì a macerare in quest'agorà che rimane molto formale e cromatica e dove, soprattutto il linguaggio, arcaico, maccheronico, vetusto, si scontra inevitabilmente e frigge e confligge con la visione della retina che ci riporta un universo, pulito, lineare, di un futuro interstellare e  intergalattico che le maglie con il triangolino sul petto da Star Trek ci raccontano. Insomma non vi aspettate di ritrovare alcuna atmosfera de “L'Armata Brancaleone” così come l'abbiamo conosciuta e amata che qui diventa scomposta, decomposta, frantumata, digerita, rifatta, riassemblata, certamente geneticamente modificata. Come accadde con il “Natale in Casa Cupiello” di Latella che irritò il pubblico.

intergalattico che le maglie con il triangolino sul petto da Star Trek ci raccontano. Insomma non vi aspettate di ritrovare alcuna atmosfera de “L'Armata Brancaleone” così come l'abbiamo conosciuta e amata che qui diventa scomposta, decomposta, frantumata, digerita, rifatta, riassemblata, certamente geneticamente modificata. Come accadde con il “Natale in Casa Cupiello” di Latella che irritò il pubblico.

All'orecchio arrivano le sillabe che furono di Vittorio Gassman e Gianmaria Volontè e Enrico Maria Salerno (i paragoni sarebbero irrispettosi), maccheroniche, volgari, materiali, viscerali, mentre l'occhio vede le Guerre Stellari; il risultato risulta non credibile, complicato da seguire, faticoso, come cercare di infilare un pezzo del puzzle a forza dove evidentemente non può trovare il suo spazio naturale di apertura. Un giusto esperimento ma irrisolto. A questo poi aggiungiamoci le “trovate” alle quali ci ha sempre abituato Latini (che è e rimane un artista della scena, questo è bene sottolinearlo): i sette attori che scendono dalla graticcia su una trave-altalena come i costruttori (spesso italo-americani) dei grattacieli immortalati nelle foto in bianco e nero con sotto una New York in divenire (celebre e iconica l'immagine “Men at lunch” scattata da Charles Ebbets del '32 sopra il Rockefeller Center), oppure l'innesto finale (cifra latiniana alla quale non rinuncia mai) con il regista che si cala nei panni di Petrolini in versione illusionista alla David Copperfield. Il Teatro Metastasio ha aperto la nuova stagione con questa produzione mantenendo ancora in platea i tavolini da Cafè Chantant. Tra gli attori (Elena Bucci, lo stesso Latini, Claudia Marsicano, Ciro Masella, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Marco Sgrosso, Marco Vergani), che non sembrano mai pienamente a loro agio dovendosi districare tra un testo che punta altrove e una scena che mira lontano, ma tutti coesi in questa avventura tentennante, sottolineiamo la prova di Pennacchia (con la maglia gialla del capitano Kirk) unico ruolo, forse, che ancora possiede e mantiene un certo gusto agrodolce, quella fervida sensazione di dramma e comico propria della commedia all'italiana. Del film cult non è rimasta che la scorza e il lessico che, come evidenziato, stonava e contrastava con la visione.

stagione con questa produzione mantenendo ancora in platea i tavolini da Cafè Chantant. Tra gli attori (Elena Bucci, lo stesso Latini, Claudia Marsicano, Ciro Masella, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Marco Sgrosso, Marco Vergani), che non sembrano mai pienamente a loro agio dovendosi districare tra un testo che punta altrove e una scena che mira lontano, ma tutti coesi in questa avventura tentennante, sottolineiamo la prova di Pennacchia (con la maglia gialla del capitano Kirk) unico ruolo, forse, che ancora possiede e mantiene un certo gusto agrodolce, quella fervida sensazione di dramma e comico propria della commedia all'italiana. Del film cult non è rimasta che la scorza e il lessico che, come evidenziato, stonava e contrastava con la visione.

Dove è  andata la farsa dissacrante? E dove la goliardia espressa dall'intramontabile must monicelliano? Dove è andata la beffa e lo sberleffo, dove il caustico, la redenzione, il paradosso, dove quella carnalità vitale e disperata, in celluloide espressa e manifesta e qui sul palco solo mimata? E' rimasto il barocchismo dialettico che però mal si sposa con l'ambientazione spaziale. L'Armata Brancaleone senza i costumi originali già perde moltissimo del suo immaginario e della sua potenza e poetica evocativa. Tra le cose da tenere e salvare la scena accattivante di Luca Baldini e le luci calde di Max Mugnai. Star Trek (ab)batte Monicelli, come l'invasione aliena di “Indipendent Day”, come il videogioco “Space Invaders” dove tutto è bombardato, destrutturato, imploso. L'iperuranio ha spazzato via, mangiandoselo a morsi, con razzi missile e circuiti di mille valvole, con la cibernetica e l'aria cosmica, con i raggi laser e gli scudi termici, il Medioevo. Rimangono intatte riserve e dubbi e perplessità e ci sfugge il senso ultimo dell'intera operazione. Straniante.

andata la farsa dissacrante? E dove la goliardia espressa dall'intramontabile must monicelliano? Dove è andata la beffa e lo sberleffo, dove il caustico, la redenzione, il paradosso, dove quella carnalità vitale e disperata, in celluloide espressa e manifesta e qui sul palco solo mimata? E' rimasto il barocchismo dialettico che però mal si sposa con l'ambientazione spaziale. L'Armata Brancaleone senza i costumi originali già perde moltissimo del suo immaginario e della sua potenza e poetica evocativa. Tra le cose da tenere e salvare la scena accattivante di Luca Baldini e le luci calde di Max Mugnai. Star Trek (ab)batte Monicelli, come l'invasione aliena di “Indipendent Day”, come il videogioco “Space Invaders” dove tutto è bombardato, destrutturato, imploso. L'iperuranio ha spazzato via, mangiandoselo a morsi, con razzi missile e circuiti di mille valvole, con la cibernetica e l'aria cosmica, con i raggi laser e gli scudi termici, il Medioevo. Rimangono intatte riserve e dubbi e perplessità e ci sfugge il senso ultimo dell'intera operazione. Straniante.

Tommaso Chimenti 23/10/2021

Foto: Guido Mencari

"Promenade de santé", Timi e la Mascino nello straziante processo di guarigione

FIRENZE - “Ma io non voglio andare in mezzo ai matti” protestò Alice.

“Oh, non puoi evitarlo” disse il gatto “Qui tutti sono matti. Io sono matto. Tu sei matta” (Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie).

“Promenade de santè”, a dispetto della sua traduzione dal francese, non è una passeggiata di salute. E' una passeggiata dentro la salute, e la malattia, è un percorso di avvicinamento alla salvezza,  è un cammino dentro se stessi per conoscersi, smetterla di combattersi, e aiutarsi, collaborando con i demoni, con i fantasmi e le voci di dentro che fanno rumore, che ci portano lontano dal nostro centro di gravità permanente. La regia di Giuseppe Piccioni (prod. Marche Teatro), ovviamente e inevitabilmente cinematografica (ha firmato, tra gli altri, “Cuori al verde” e “Il rosso e il blu”) va a doppio binario tra la scena, due panchine in un parco, e il fondale-video che alimenta, aumenta, disincaglia, snoda, argomenta, aggiunge, dipana la storia che i due protagonisti sciorinano in un'altalena di up & down umorali.

è un cammino dentro se stessi per conoscersi, smetterla di combattersi, e aiutarsi, collaborando con i demoni, con i fantasmi e le voci di dentro che fanno rumore, che ci portano lontano dal nostro centro di gravità permanente. La regia di Giuseppe Piccioni (prod. Marche Teatro), ovviamente e inevitabilmente cinematografica (ha firmato, tra gli altri, “Cuori al verde” e “Il rosso e il blu”) va a doppio binario tra la scena, due panchine in un parco, e il fondale-video che alimenta, aumenta, disincaglia, snoda, argomenta, aggiunge, dipana la storia che i due protagonisti sciorinano in un'altalena di up & down umorali.

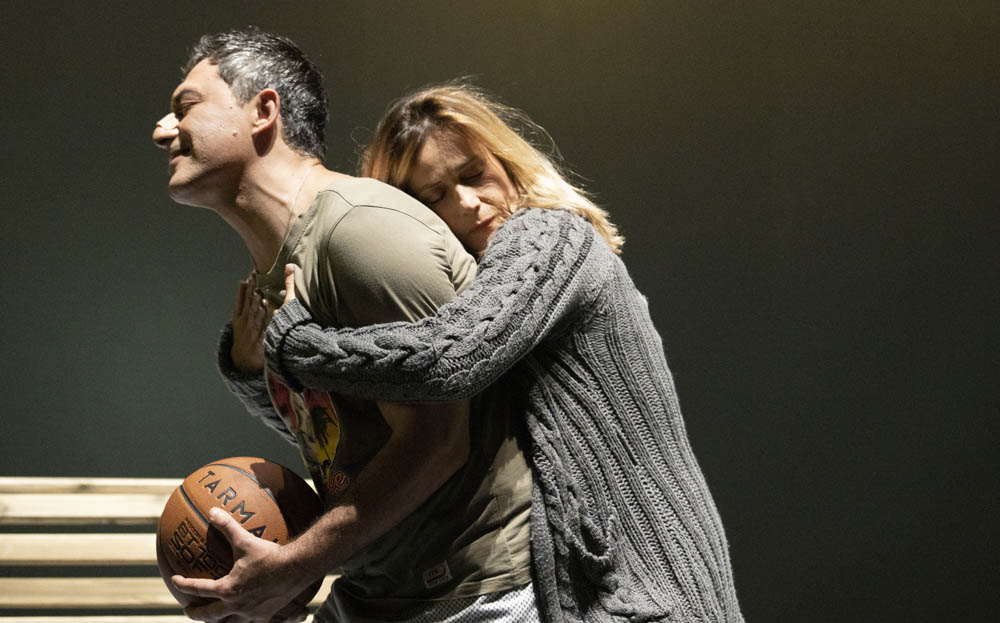

Filippo Timi, sempre maestoso, burbero nel suo giocare con il ruolo del “maschio”, e Lucia Mascino, impeccabile nel doppio registro di alterata struggente come di tranquilla infusa di una dolcezza disarmante che non puoi non aver voglia di proteggere e di difendere, esplodono in una grande affinità, una vicinanza terrena d'amorosi sensi, una relazione pericolosa che deflagra senza posa, che non trova compromessi, che non può essere vissuta e allo stesso tempo è impossibile dal non diventare mani, bocche, abbracci, tempo condiviso per annusarsi, mordersi, respingersi, riprendersi, allontanarsi nuovamente. “Né con te né senza di te” direbbe la signora della porta accanto.

E' una via crucis, o una via dolorosa, quella fatta di step e di stazioni, di scene e di quadri, con il Tempo unico censore e taglieggiatore che scandisce e seziona, che giustifica e toglie, che pulisce e recupera, che scarnifica e salva. Il fondale è di un rosso vivido che ci apre la strada della sofferenza, che ci spalanca le porte della stanza del tormento, di non essere creduti né compresi. Sono entrambi in una clinica ma a noi è concesso soltanto di vederli nello spazio condiviso del giardino, del parco dove poter passeggiare con i propri nemici interiori che sbraitano, che mugugnano, che ululano. Lui è ricoverato per varie dipendenze, dall'alcool, dalle droghe, dal sesso, è narcisista con manie suicide, bipolare ossessivo, erotomane possessivo, lei è maniaco depressiva ninfomane e mitomane. Questa è la buccia, la scorza, il viaggio nella mente della paziente, la visione nella quale possiamo far breccia sono i suoi neuroni, le sue sinapsi che confliggono

E' una via crucis, o una via dolorosa, quella fatta di step e di stazioni, di scene e di quadri, con il Tempo unico censore e taglieggiatore che scandisce e seziona, che giustifica e toglie, che pulisce e recupera, che scarnifica e salva. Il fondale è di un rosso vivido che ci apre la strada della sofferenza, che ci spalanca le porte della stanza del tormento, di non essere creduti né compresi. Sono entrambi in una clinica ma a noi è concesso soltanto di vederli nello spazio condiviso del giardino, del parco dove poter passeggiare con i propri nemici interiori che sbraitano, che mugugnano, che ululano. Lui è ricoverato per varie dipendenze, dall'alcool, dalle droghe, dal sesso, è narcisista con manie suicide, bipolare ossessivo, erotomane possessivo, lei è maniaco depressiva ninfomane e mitomane. Questa è la buccia, la scorza, il viaggio nella mente della paziente, la visione nella quale possiamo far breccia sono i suoi neuroni, le sue sinapsi che confliggono  e friggono, che cozzano e collidono. Qual è la realtà? Ciò che vediamo o ciò che intimamente sentiamo?

e friggono, che cozzano e collidono. Qual è la realtà? Ciò che vediamo o ciò che intimamente sentiamo?

Assistiamo, inermi e impotenti, al moto e al movimento di questa paziente nell'intento di scalare l'Everest delle sue paure, il K2 delle sue angosce, affrontarle, identificarle, dare un nome ai suoi mostri che le si affacciano da sotto il letto. Un viaggio per digerire la propria condizione, per cercare antidoti e vaccini, per stopparla e calmierarla, per trovare le contromosse e tentare (nell'impossibilità di eliminarla) almeno di conviverci più o meno pacificamente.

Potrebbero  essere l'uno lo specchio dell'altro, il riflesso catartico per mostrarsi e finalmente vedersi fragili e delicati, frangibili e quindi scalfibili. Il primo passo per volersi bene, per amarsi è quello di affrontarsi, di mettere sul piatto i disastri e i fallimenti, senza giudizio, analizzarli, razionalizzarli, renderli tangibili invece che fumosi e misteriosi. La narrazione (il testo, lievemente pirandelliano, è del francese Nicolas Bedos, per la traduzione di Monica Capuani) infatti ha lo svolgimento di un noir, sospeso, tagliente, fibroso, ci porta sulle montagne russe della patologia di chi è vittima di se stesso e solo dopo un lungo esercizio di esame e indagine interiore riesce a decriptare e decodificare i propri diavoli, a dargli un nome, che è il primo passo per abbatterli, sfaldarli, incenerirli. Il pubblico ride (in un Teatro Niccolini fiorentino, interessantissima la sua stagione d'apertura firmata da Roberto Toni, finalmente pieno, anche se è lunedì, finalmente nel felice orario delle 19:30) anche se il plot fa stringere in cerca di calore come ci suggerisce Nick Cave con la sua spasmodica “Into my arms” che è un lupo angelico che strappa brandelli di carne, che è una iena gentile che sbava sulla nostra carcassa. Bisogna toccare il fondo per darsi la spinta per risalire in superficie. Una grande coppia sulla scena, sensibili, veri, tattili, vicini.

essere l'uno lo specchio dell'altro, il riflesso catartico per mostrarsi e finalmente vedersi fragili e delicati, frangibili e quindi scalfibili. Il primo passo per volersi bene, per amarsi è quello di affrontarsi, di mettere sul piatto i disastri e i fallimenti, senza giudizio, analizzarli, razionalizzarli, renderli tangibili invece che fumosi e misteriosi. La narrazione (il testo, lievemente pirandelliano, è del francese Nicolas Bedos, per la traduzione di Monica Capuani) infatti ha lo svolgimento di un noir, sospeso, tagliente, fibroso, ci porta sulle montagne russe della patologia di chi è vittima di se stesso e solo dopo un lungo esercizio di esame e indagine interiore riesce a decriptare e decodificare i propri diavoli, a dargli un nome, che è il primo passo per abbatterli, sfaldarli, incenerirli. Il pubblico ride (in un Teatro Niccolini fiorentino, interessantissima la sua stagione d'apertura firmata da Roberto Toni, finalmente pieno, anche se è lunedì, finalmente nel felice orario delle 19:30) anche se il plot fa stringere in cerca di calore come ci suggerisce Nick Cave con la sua spasmodica “Into my arms” che è un lupo angelico che strappa brandelli di carne, che è una iena gentile che sbava sulla nostra carcassa. Bisogna toccare il fondo per darsi la spinta per risalire in superficie. Una grande coppia sulla scena, sensibili, veri, tattili, vicini.

“Anche la follia merita i suoi applausi” ci suggerisce Alda Merini.

Tommaso Chimenti 19/10/2021

Foto: Laila Pozzo

"G8Project": nove spettacoli internazionali per raccontare questi vent'anni da Genova 01

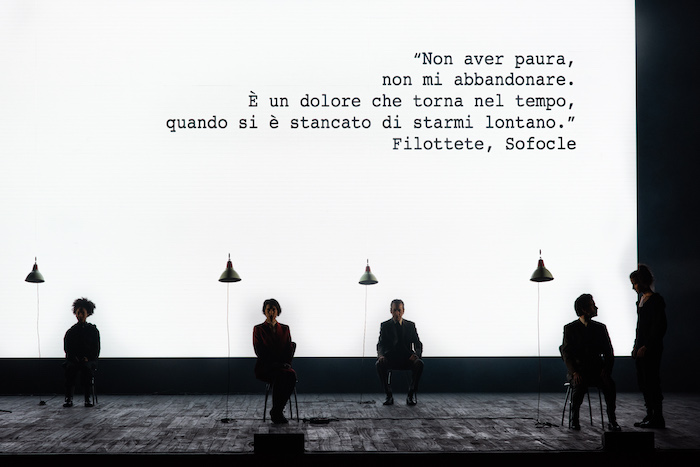

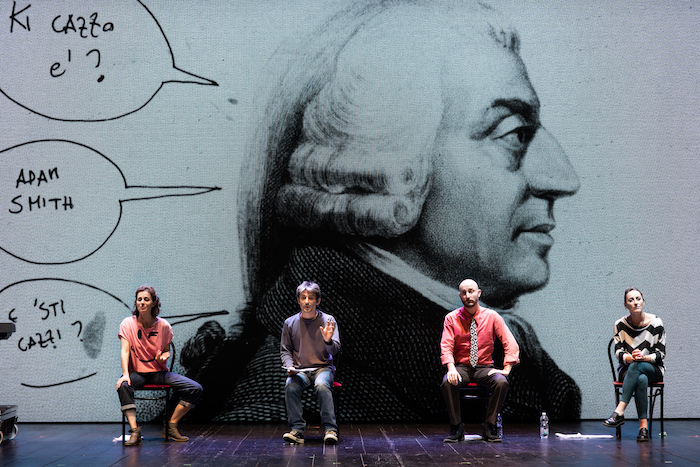

GENOVA – Il G8 genovese del 2001 è ancora una ferita aperta? E che cosa ne è rimasto, negli occhi, negli intenti, nelle politiche, a distanza di due decenni? E come hanno visto quei fatti così gravi, la morte di Carlo Giuliani, la macelleria della scuola Diaz, all'estero, dagli altri Paesi? Riflessioni che trovano ancora punti di domanda e qualche certezza forse sbiadita dal tempo e da tante altre sciagure e disgrazie e tragedie occorse a livello globale in questi anni. E il teatro deve porre interrogativi, dubbi, aprire discussioni, attraversando il pathos, la cronaca, le emozioni non per giungere alla verità ma semmai avvicinarsi alla comprensione, capire invece che giudicare. E Genova, città colpita in primis da quell'accadimento di portata mondiale e ancora ricordata per quei devastanti giorni di luglio, ha voluto ricordare e celebrare, sicuramente non dimenticare, tutto quello che accadde ma anche le istanze, le voglie, le manifestazioni, il desiderio di cambiare le cose di vent'anni fa. Che poi venti anni sono tanti o sono pochi a seconda da che punto di vista li guardi. Genova città di teatro, città di mare, città di porto, con il suo Teatro Nazionale ha ideato un format interessante, culturalmente e umanamente, uno spartito dalle tante voci, un caleidoscopio di intelligenze e documentazioni, di teste pensanti e architetture sceniche, soprattutto di parole nella grande (e grandiosa) produzione “G8Project” nato dalle menti e competenze del direttore Davide Livermore e del critico-dramaturg Andrea Porcheddu.

70 anni del Teatro Nazionale, 20 dal G8 fatidico, 9 spettacoli di altrettanti drammaturghi internazionali (da Francia, Russia, Germania, Canada, Gran Bretagna, Belgio, Giappone, Stati Uniti e  ovviamente Italia) coinvolgendo trentacinque interpreti: una festa per gli occhi, una festa per il Teatro, un respiro internazionale del quale sentivamo un grande bisogno. Spettacoli con tagli differenti, onirici, crudi, grotteschi, ironici, polizieschi, trasognanti, iperbolici, futuristi, documentaristici, arrabbiati, poetici. Un grande ventaglio che è andato in scena in forma di maratona, dalle due di pomeriggio alle due di notte (organizzazione impeccabile) tra il Teatro Ivo Chiesa e il Teatro Gustavo Modena e che saranno nuovamente on stage tra il 10 e il 27 ottobre due o tre piece per sera. Sottotitolo deflagrante: “Il mondo che abbiamo”, ovvero quello che abbiamo costruito, quello che è stato reso impossibile, quello che ne è stato e che è diventato dopo la deriva di quel G8. Aggiungendo poi una didascalia fondamentale che fotografa alla perfezione questo affresco: “tra memoria e futuro”, un piede nel passato per guardare meglio, e con occhi nuovi, il domani che ci attende. E il Nazionale di Genova, con un grande sforzo di mezzi e lungimiranza, si è creata un repertorio di produzioni di qualità per i prossimi anni. Ecco i nove drammaturghi, Roland Schimmelpfennig, Nathalie Fillion, Guillermo Verdecchia, Fausto Paravidino, Sabrina Mahfouz, Toshiro Suzue, Wendy MacLeod, Ivan Vyrypaev e Fabrice Murgia, che hanno dialogato con i registi Giorgina Pi, Mercedes Martini, Serena Sinigaglia, Thea Dellavalle, Teodoro Bonci del Bene, Kiara Pipino, Thaiz Bozano, oltre che da Fausto Paravidino e Nathalie Fillion che hanno messo in scena i propri testi. Iniziativa originale è stata anche quella, anche per andare incontro ad un pubblico giovane e social, di dire, ad inizio di ogni spettacolo, che era possibile fare foto e video per promuovere gli eventi sui vari canali come fosse un concerto rock: un deciso cambio al passo con i tempi.

ovviamente Italia) coinvolgendo trentacinque interpreti: una festa per gli occhi, una festa per il Teatro, un respiro internazionale del quale sentivamo un grande bisogno. Spettacoli con tagli differenti, onirici, crudi, grotteschi, ironici, polizieschi, trasognanti, iperbolici, futuristi, documentaristici, arrabbiati, poetici. Un grande ventaglio che è andato in scena in forma di maratona, dalle due di pomeriggio alle due di notte (organizzazione impeccabile) tra il Teatro Ivo Chiesa e il Teatro Gustavo Modena e che saranno nuovamente on stage tra il 10 e il 27 ottobre due o tre piece per sera. Sottotitolo deflagrante: “Il mondo che abbiamo”, ovvero quello che abbiamo costruito, quello che è stato reso impossibile, quello che ne è stato e che è diventato dopo la deriva di quel G8. Aggiungendo poi una didascalia fondamentale che fotografa alla perfezione questo affresco: “tra memoria e futuro”, un piede nel passato per guardare meglio, e con occhi nuovi, il domani che ci attende. E il Nazionale di Genova, con un grande sforzo di mezzi e lungimiranza, si è creata un repertorio di produzioni di qualità per i prossimi anni. Ecco i nove drammaturghi, Roland Schimmelpfennig, Nathalie Fillion, Guillermo Verdecchia, Fausto Paravidino, Sabrina Mahfouz, Toshiro Suzue, Wendy MacLeod, Ivan Vyrypaev e Fabrice Murgia, che hanno dialogato con i registi Giorgina Pi, Mercedes Martini, Serena Sinigaglia, Thea Dellavalle, Teodoro Bonci del Bene, Kiara Pipino, Thaiz Bozano, oltre che da Fausto Paravidino e Nathalie Fillion che hanno messo in scena i propri testi. Iniziativa originale è stata anche quella, anche per andare incontro ad un pubblico giovane e social, di dire, ad inizio di ogni spettacolo, che era possibile fare foto e video per promuovere gli eventi sui vari canali come fosse un concerto rock: un deciso cambio al passo con i tempi.