Fare la festa a qualcuno non è festeggiare “Il Compleanno”

ROMA – Il compleanno è il momento di passaggio per eccellenza per ogni essere umano, è l'epifania della nascita, è la celebrazione di un'intera rivoluzione terrestre attorno al proprio asse, è la consapevolezza del tempo che è passato attraverso le nostre ossa, occhi, rughe. Il compleanno è un momento cardine che serve a ristabilire chi siamo, che cosa abbiamo fatto, ricollocare le nostre priorità, ambizioni, sogni, rimorsi, rammarichi, delusioni, ma è anche una spinta e un trampolino verso il domani. E' un punto, una linea, una frontiera dalla quale ripartire domani, è una parentesi che si chiude sul passato e allo stesso tempo un'altra che si spalanca per inglobare i giorni che ancora devono venire. Ed è questo momento catartico, di morte e rinascita, il fulcro sul quale ruota appunto “Il Compleanno” (visto alla Sala Umberto; prod. Tieffeteatro, TSV teatro nazionale, Viola Produzioni), testo dalle tante pieghe di Harold Pinter, in queste versione diretta con vigore e convinzione da Peter Stein (il miglior spettacolo all'interno di “Next” '22, la vetrina del teatro lombardo), è una drammaturgia piena di non detti, infarcita di sottotesti, incalzante di misteri, debordante di elettricità e nervosismo. E' una corda tesa allarmante dove l'aria frigge sospesa tra un'ironia sprezzante, un assurdo frizzante e un'atmosfera retrò illogica, ostile, fuori dagli schemi. Una pièce oscura, certamente inquietante e intimidatoria.

da Peter Stein (il miglior spettacolo all'interno di “Next” '22, la vetrina del teatro lombardo), è una drammaturgia piena di non detti, infarcita di sottotesti, incalzante di misteri, debordante di elettricità e nervosismo. E' una corda tesa allarmante dove l'aria frigge sospesa tra un'ironia sprezzante, un assurdo frizzante e un'atmosfera retrò illogica, ostile, fuori dagli schemi. Una pièce oscura, certamente inquietante e intimidatoria.

In una pensione inglese di provincia gestita dai padroni di casa, marito e moglie, vive un unico inquilino, un ragazzo che se ne sta tutto il giorno in casa, quasi si nasconde dal mondo esterno, era un pianista nella vita “precedente” e adesso se ne sta in disparte, rintanato, disilluso, infelice. Giornate tutte uguali fin quando non arrivano due tizi, che sembrano agenti segreti usciti da Men in Black o scagnozzi inviati da qualche boss, a disturbare il menage dei tre, delle loro azioni sempre identiche a se stesse. E' questa la rottura, il crack che trasformerà per sempre le loro vite, sottolineando indelebilmente un prima e un dopo da quella data. La padrona di casa (Maddalena Crippa sopraffina) è generosamente pedante e petulante,  invadente e logorroica e ambigua tra il provocante e il refrattario, il ragazzo, che indossa un maglione slargato come Samuele Bersani nel suo primo Sanremo, (molto Charlie Brown dei Peanuts) invece è arruffone (Alessandro Averone riesce a calibrare, anche grazie alle variazioni tonali della voce, i registri della paura e dello stupore), sconsiderato, scompigliato, che arrogantemente le fa notare le mancanze, la sporcizia, il marito (Fernando Maraghini amplomb e sicurezza da vendere) tenta di barcamenarsi tra le crepe del presente nei suoi riti convenzionali. Sono tutti e tre a loro modo insoddisfatti, falliti, sconfitti, perdenti senza rendersene conto, senza averne piena coscienza rimanendo dentro quel loro guscio caldo, impossibilitati a cambiare vita rimangono nei medesimi binari perpetrando il solito tran tran fatto di piccoli gesti rituali, colazione, leggere il giornale, le chiacchiere vuote, che li fanno sentire ancora vivi e salvi o perlomeno al sicuro dalle intemperie dell'esistenza che là fuori si muove, dai cambiamenti, “dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai”, la consolazione noiosa come antidoto all'ansia.

invadente e logorroica e ambigua tra il provocante e il refrattario, il ragazzo, che indossa un maglione slargato come Samuele Bersani nel suo primo Sanremo, (molto Charlie Brown dei Peanuts) invece è arruffone (Alessandro Averone riesce a calibrare, anche grazie alle variazioni tonali della voce, i registri della paura e dello stupore), sconsiderato, scompigliato, che arrogantemente le fa notare le mancanze, la sporcizia, il marito (Fernando Maraghini amplomb e sicurezza da vendere) tenta di barcamenarsi tra le crepe del presente nei suoi riti convenzionali. Sono tutti e tre a loro modo insoddisfatti, falliti, sconfitti, perdenti senza rendersene conto, senza averne piena coscienza rimanendo dentro quel loro guscio caldo, impossibilitati a cambiare vita rimangono nei medesimi binari perpetrando il solito tran tran fatto di piccoli gesti rituali, colazione, leggere il giornale, le chiacchiere vuote, che li fanno sentire ancora vivi e salvi o perlomeno al sicuro dalle intemperie dell'esistenza che là fuori si muove, dai cambiamenti, “dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai”, la consolazione noiosa come antidoto all'ansia.

Come in un racconto di Carver il pubblico entra nel mezzo della vicenda dalla quale è escluso che possa sapere e conoscere il prima e il  dopo. Molti dettagli sono oscuri: perché il ragazzo è lì e da cosa era scappato? Da chi si sta rifugiando? Che cosa o chi cercano i due “sicari”? Dove lo porteranno dopo? Perché inscenare una festa di compleanno quando il protagonista dice che non compie gli anni quel giorno? Perché i due picchiatori (Gianluigi Fogacci superlativo) arrivati lì per il classico regolamento di conti gli chiedono insistentemente “Perché ci hai tradito?”, “Perché hai lasciato l'organizzazione?” Perché non possono dire alcune parole-kryptonite come “succulenta” o “carriola”? I due loschi figuri, vestiti come Le Iene di Tarantino, che parlano di lavoro da portare a compimento e di procedure da mettere in atto, di missione, hanno sbagliato casa commettendo uno scambio di persona oppure hanno le loro ragioni dalle quali siamo comunque lasciati fuori? Il compleanno diventa un “fare la festa a qualcuno” in senso metaforico, figurato, violento e minatorio.

dopo. Molti dettagli sono oscuri: perché il ragazzo è lì e da cosa era scappato? Da chi si sta rifugiando? Che cosa o chi cercano i due “sicari”? Dove lo porteranno dopo? Perché inscenare una festa di compleanno quando il protagonista dice che non compie gli anni quel giorno? Perché i due picchiatori (Gianluigi Fogacci superlativo) arrivati lì per il classico regolamento di conti gli chiedono insistentemente “Perché ci hai tradito?”, “Perché hai lasciato l'organizzazione?” Perché non possono dire alcune parole-kryptonite come “succulenta” o “carriola”? I due loschi figuri, vestiti come Le Iene di Tarantino, che parlano di lavoro da portare a compimento e di procedure da mettere in atto, di missione, hanno sbagliato casa commettendo uno scambio di persona oppure hanno le loro ragioni dalle quali siamo comunque lasciati fuori? Il compleanno diventa un “fare la festa a qualcuno” in senso metaforico, figurato, violento e minatorio.

Potremmo  anche tentare di fare un'analisi, del tutto personale, dei nomi scelti e usati da Pinter: abbiamo Petey, il marito, che potrebbe essere una crasi tra Petty, trascurabile, e Pety, piccolo, ma che si pronuncia come “pity” ovvero pietà; abbiamo il ragazzo Stan che potrebbe essere un mix tra Stand, in piedi, e Standard, usuale, normale; Mc Cann, uno dei due delinquenti in giacca e cravatta, potrebbe provenire dal verbo Can, potere, mentre l'altro Goldberg, montagna, in tedesco, d'oro, fino a Meg, diminutivo di mega, ovvero dilatazione esagerata come in effetti è l'entusiasmo smodato della padrona di casa. Le domande si affastellano (forse troppo lungo, 2h40') e i nodi non si sciolgono, non rimane che sedersi dalla parte dei colpevolisti o da quello degli innocentisti, tra chi vede dei reati da punire come contrappasso nel passato del ragazzo e chi giura sull'errore del sistema che ha colpito un onesto e ingenuo giovane uomo. Più che altro il compleanno parla di solitudini, di comfort zone per niente confortevoli dove aleggia una pericolosità latente che esplode e questa deflagrazione sembra necessaria e in qualche modo liberatoria, purificatrice, salvifica per ristabilire un ordine preciso delle cose, per rimettere in circolo energie, smuovere il fango rappreso. Colorato e amarissimo, un testo che non lascia in pace lo spettatore, per fortuna, un testo tutt'oggi scomodo, difficile da affrontare, da gestire, da digerire.

anche tentare di fare un'analisi, del tutto personale, dei nomi scelti e usati da Pinter: abbiamo Petey, il marito, che potrebbe essere una crasi tra Petty, trascurabile, e Pety, piccolo, ma che si pronuncia come “pity” ovvero pietà; abbiamo il ragazzo Stan che potrebbe essere un mix tra Stand, in piedi, e Standard, usuale, normale; Mc Cann, uno dei due delinquenti in giacca e cravatta, potrebbe provenire dal verbo Can, potere, mentre l'altro Goldberg, montagna, in tedesco, d'oro, fino a Meg, diminutivo di mega, ovvero dilatazione esagerata come in effetti è l'entusiasmo smodato della padrona di casa. Le domande si affastellano (forse troppo lungo, 2h40') e i nodi non si sciolgono, non rimane che sedersi dalla parte dei colpevolisti o da quello degli innocentisti, tra chi vede dei reati da punire come contrappasso nel passato del ragazzo e chi giura sull'errore del sistema che ha colpito un onesto e ingenuo giovane uomo. Più che altro il compleanno parla di solitudini, di comfort zone per niente confortevoli dove aleggia una pericolosità latente che esplode e questa deflagrazione sembra necessaria e in qualche modo liberatoria, purificatrice, salvifica per ristabilire un ordine preciso delle cose, per rimettere in circolo energie, smuovere il fango rappreso. Colorato e amarissimo, un testo che non lascia in pace lo spettatore, per fortuna, un testo tutt'oggi scomodo, difficile da affrontare, da gestire, da digerire.

Tommaso Chimenti 05/02/2023

“Brigata Miracoli”: much ado about nothing

NAPOLI – Stavolta la brigata dei Vucciria potrebbe non aver compiuto il consueto miracolo di trasformare il teatro in poesia miscelando l'onirico con il materico, la sostanza grezza con la grazia, lo sporco in sogno, i bisogni primari con la delizia, la carne con la preghiera. Siamo di fronte, dopo l'illuminazione di “Immacolata Concezione”, ad un lavoro, il loro nuovo “Brigata Miracoli” (prod. Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini), molto stratificato e ricco dove molti passaggi sono dati per scontato e dove la sovrapposizione di temi ha finito per infarcire di senso una vicenda semplice con parallelismi forzati e argomentazioni collaterali. Una trama che ha lasciato più di una zona d'ombra, nebulose opache nebbiose, sfere, parti e quadri poco comprensibili.

In cinque in scena, i due personaggi maschili (i sempre bravi ed efficaci Enrico Sortino e Joele Anastasi, di quest'ultimo regia, testo e costumi) sono abbastanza defilati e laterali, mentre protagonisti sono proprio i tre ruoli femminili (Federica Carruba Toscano che spicca, Adelaide Di Bitonto concitata, Beatrice Vento timida) che urlano smodatamente, molto, troppo in un litigio perenne, offendendosi come mitragliatrici con mille epiteti diversi, per tutto il tempo della piece senza resa, senza posa, in siciliano e pugliese, aumentando i decibel e con essi il caos. Si comincia gridando alla Luna che non c'è più, che se n'è andata, che non ritorna. Cripticamente il satellite con i crateri è la televisione, anzi un programma tv, o ancora forse un reality che da venti anni è entrato nel quartiere con le sue telecamere trasformando, forse in positivo ma non è dato saperlo e nemmeno in che modo, questo rione periferico di una città del Sud dove prima non c'era niente e adesso invece c'è almeno la televisione. Una rete privata gestita in maniera familiare dal capofamiglia e dalla figlia (arriveremo dopo ai loro nomi simbolici) che occupava come special guest ed eroina tutte le ore di messa in onda sul tubo catodico catalizzando l'attenzione su di sé, divenendo starlette di provincia e icona locale. Ma questa ragazza un giorno è caduta in un sonno profondo, in una specie di coma vigile catatonica, una bella addormentata nel bosco, come se ad un tratto si fosse spenta la luce o qualcuno avesse girato l'interruttore. Sta di fatto che senza la conduttrice factotum dell'emittente la televisione non si può fare. In fase di scrittura i

smodatamente, molto, troppo in un litigio perenne, offendendosi come mitragliatrici con mille epiteti diversi, per tutto il tempo della piece senza resa, senza posa, in siciliano e pugliese, aumentando i decibel e con essi il caos. Si comincia gridando alla Luna che non c'è più, che se n'è andata, che non ritorna. Cripticamente il satellite con i crateri è la televisione, anzi un programma tv, o ancora forse un reality che da venti anni è entrato nel quartiere con le sue telecamere trasformando, forse in positivo ma non è dato saperlo e nemmeno in che modo, questo rione periferico di una città del Sud dove prima non c'era niente e adesso invece c'è almeno la televisione. Una rete privata gestita in maniera familiare dal capofamiglia e dalla figlia (arriveremo dopo ai loro nomi simbolici) che occupava come special guest ed eroina tutte le ore di messa in onda sul tubo catodico catalizzando l'attenzione su di sé, divenendo starlette di provincia e icona locale. Ma questa ragazza un giorno è caduta in un sonno profondo, in una specie di coma vigile catatonica, una bella addormentata nel bosco, come se ad un tratto si fosse spenta la luce o qualcuno avesse girato l'interruttore. Sta di fatto che senza la conduttrice factotum dell'emittente la televisione non si può fare. In fase di scrittura i  Vucciria si sono rifatti ad un fatto di cronaca, passato abbastanza sotto silenzio, di alcune bambine richiedenti asilo che all'improvviso, in Svezia, si sono addormentate abbandonandosi alla rassegnazione in un pesante letargo, in una solida sonnolenza senza risveglio, senza un reale motivo accertato né patologie acclarate.

Vucciria si sono rifatti ad un fatto di cronaca, passato abbastanza sotto silenzio, di alcune bambine richiedenti asilo che all'improvviso, in Svezia, si sono addormentate abbandonandosi alla rassegnazione in un pesante letargo, in una solida sonnolenza senza risveglio, senza un reale motivo accertato né patologie acclarate.

A questo aggiungiamoci le canzoni di Peppino Gagliardi e di Franco Ricciardi (quello musicale è un corpo abbastanza estraneo al plot) che mutano il palcoscenico in un continuo dj set immerso nel fumo delle mille sigarette che accendono a ripetizione. E adesso arriviamo al nodo concettuale più oscuro e macchinoso, ovvero il perché ai personaggi sono stati affibbiati nomi, e anche evidentemente lati caratteriali e tratti principali, di rappresentanti dei classici greci (instillando nuove aspettative, magari non completamente soddisfatte): Zeus è il padre-padrone della famiglia che però non sembra così deus ex machina né generatore né tanto meno dittatore, Afrodite è la figlia dormiente, Anchise è il cognato pescivendolo (riferimento un pò forzato agli apostoli cristiani), Enea è l'altra figlia, perché il padre voleva tanto un maschio ma poi è nata una femmina ma il nome ormai era già stato scelto e non è stato cambiato (anche su questo punto potremmo ragionare molto). I rimandi spostano la narrazione in una zona di penombra ed eclissi (parlando di Luna), ci portano dentro luoghi lontani e terre straniere e aprono nuove parentesi che però rimangono vuote, senza reali spiegazioni né apparenti motivazioni drammaturgiche. Si ha la sensazione di troppi ingredienti, forse non ben amalgamati e scelte enigmatiche e misteriose per una messinscena che ci ha lasciato più di un interrogativo. Quali sarebbero i miracoli che questi personaggi avrebbero dovuto compiere? Quali i prodigi salvifici che avrebbero potuto realizzare?

Tommaso Chimenti 02/02/2023

“Dov'è finito lo zio Coso”: la perdita delle parole, l'oblio della memoria

CHIANCIANO - “Ho perso le parole oppure sono loro che perdono me, lo so che dovrei dire cose che sai che ti dovevo e ti dovrei”, gorgogliava il Ligabue cantante. Quando le parole ti scivolano di mano come sabbia tra le mani, quando non riesci più ad afferrarne il senso, quando non sai più identificare gli oggetti quotidiani con un termine, allora non riesci più a comunicare, a esporre agli altri le tue emozioni, sensazioni, stati d'animo e, inevitabilmente, ti chiudi a riccio, dentro un muro invalicabile fatto di silenzi, una coltre di nebulosa impenetrabile perché ormai tutto il tuo intorno diventa un campo di battaglia disseminato di vocaboli sconosciuti come abitare in un Paese straniero senza aver accesso a quella lingua. Quando si perdono le parole si brancola nel buio del sospeso, tra i punti interrogativi e i vuoti, la memoria si fa labile, i ricordi si offuscano e sbiadiscono e tutto diventa confusionario e complicato, difficile e caotico.

Ed è proprio la memoria il fulcro, la spina dorsale, il perno sul quale gira “Dov'è finito lo zio Coso” (dal romanzo di Alessandro Scwhed, per la regia di Manfredi Rutelli e il non semplice adattamento, per la produzione LST Teatro, visto al Teatro Caos di Chianciano) che, limitandoci alla superficie potremmo etichettare come tragicommedia della Shoah, un on the road dal sapore klezmer, un inganno alla “Train de vie”. Certo l'atmosfera è di gusto ebraico e di fondo la narrazione si sviluppa intorno e attraverso i temi della deportazione e dell'Olocausto. Ma non solo. Il discorso si fa più ampio e le finestre aperte fanno rimbalzare riflessioni a specchio e nuove porte di ragionamento e pensiero. Con una semplice ma molto efficace scenografia, due divani da scompartimento dei vecchi treni, il plot si dispone in un altalenarsi tra due quadri, il vagone appunto e un salotto domestico. Il protagonista è il nipote dello zio citato nel titolo che racconta le vicende che lo hanno portato ad avere questo continuo e martellante mal di testa, fisico ma anche psicologico e psicosomatico, che se ne sta solitario, in penombra rintanato nelle proprie quattro mura sentendo voci e un forsennato bussare immaginario alla sua porta. Questi fantasmi.

Ed è proprio la memoria il fulcro, la spina dorsale, il perno sul quale gira “Dov'è finito lo zio Coso” (dal romanzo di Alessandro Scwhed, per la regia di Manfredi Rutelli e il non semplice adattamento, per la produzione LST Teatro, visto al Teatro Caos di Chianciano) che, limitandoci alla superficie potremmo etichettare come tragicommedia della Shoah, un on the road dal sapore klezmer, un inganno alla “Train de vie”. Certo l'atmosfera è di gusto ebraico e di fondo la narrazione si sviluppa intorno e attraverso i temi della deportazione e dell'Olocausto. Ma non solo. Il discorso si fa più ampio e le finestre aperte fanno rimbalzare riflessioni a specchio e nuove porte di ragionamento e pensiero. Con una semplice ma molto efficace scenografia, due divani da scompartimento dei vecchi treni, il plot si dispone in un altalenarsi tra due quadri, il vagone appunto e un salotto domestico. Il protagonista è il nipote dello zio citato nel titolo che racconta le vicende che lo hanno portato ad avere questo continuo e martellante mal di testa, fisico ma anche psicologico e psicosomatico, che se ne sta solitario, in penombra rintanato nelle proprie quattro mura sentendo voci e un forsennato bussare immaginario alla sua porta. Questi fantasmi.

L'impianto è leggero ma il sottobosco è trafiggente, scorticante, urticante. Mentre il nostro sconfitto (Alessandro Waldergan ha la gentilezza dei perdenti e suscita l'empatia per i vinti) sta andando in Ungheria a trovare lo Zio, scampato ai campi di concentramento, gli si avvicina un uomo elegantemente vestito di un candido, puro, bianco ariano che tesse le lodi di Hitler e si impegna nello smontare, e bollare come una grande performance teatrale, la Seconda Guerra Mondiale, le battaglie, gli eccidi, le SS, i milioni di morti, i lager di sterminio. Un complottista-negazionista-Angelo della Morte (Gianni Poliziani sempre più convinto e consapevole dei suoi mezzi) che con arte retorica e doti dialettiche si fa strada dentro la coscienza dell'ebreo che vacilla nelle sue convinzioni, perde i suoi punti di riferimento, boccheggia dentro dubbi atroci. E' un dialogo acido dell'assurdo quello che si scatena tra i due, tra l'arrogante e aggressivo e violento verbalmente tedesco e il timido dimesso ebreo con il senso di colpa

teatrale, la Seconda Guerra Mondiale, le battaglie, gli eccidi, le SS, i milioni di morti, i lager di sterminio. Un complottista-negazionista-Angelo della Morte (Gianni Poliziani sempre più convinto e consapevole dei suoi mezzi) che con arte retorica e doti dialettiche si fa strada dentro la coscienza dell'ebreo che vacilla nelle sue convinzioni, perde i suoi punti di riferimento, boccheggia dentro dubbi atroci. E' un dialogo acido dell'assurdo quello che si scatena tra i due, tra l'arrogante e aggressivo e violento verbalmente tedesco e il timido dimesso ebreo con il senso di colpa  del sopravvissuto. Si ha la netta sensazione del vortice silenzioso, dell'oblio che tutto spazza via, della dimenticanza che fa tabula rasa, dell'amnesia che distrugge le radici.

del sopravvissuto. Si ha la netta sensazione del vortice silenzioso, dell'oblio che tutto spazza via, della dimenticanza che fa tabula rasa, dell'amnesia che distrugge le radici.

L'ariano potrebbe essere frutto della mente dell'ebreo per quell'afflizione e tormento atavico, per quel sentimento struggente di eterna sconfitta, di taciturna vergogna. E più lo scambio tra i due si fa incoerente e non-sense e più che l'ebreo ingenuo sembra convincersi delle tesi ardimentose del nazista, mentre il disagio emotivo e fisico aumenta e peggiora fino a fargli perdere i contorni degli oggetti, scordare il suono delle parole per identificarli, i nomi delle cose come quelli delle persone. E' il dramma acre di chi non viene creduto, la tragedia della rimozione collettiva, la malattia sociale che vuole mettere le brutture sotto il tappeto invece che affrontarle. Un testo sfaccettato che mette il sale sulle ferite del nostro tempo, una drammaturgia-prisma che ci graffia sorridendo, che ci taglia sogghignando, un'opera caleidoscopica che ci lacera sghignazzando amara delle nostre paure.

Tommaso Chimenti 30/01/2023

“Tonno e Carciofini”: l'amicizia e le similitudini tra wrestling e il teatro

ROMA – Entrando nel foyer del piccolo e delizioso Spazio Argot (i teatri nei palazzi sono più frequenti all'estero, da noi sono più una rarità; viene in mente il Teatro Libero a Milano) campeggia un bellissimo quadro con rappresentato un lottatore, o meglio un wrestler, si notano appunto le corde e la maschera, quest'ultimo dettaglio è l'icona che caratterizza questo sport-show-intrattenimento rispetto ad ogni altra disciplina che si muove dentro il quadrato del ring. Sembra una strana coincidenza studiata con lo spettacolo che da lì a poco farà da detonatore dentro la sala nera, invece quell'opera staziona sulla parete accanto alla biglietteria da molto, ma stasera il binomio è perfetto, l'incastro lampante, il parallelismo lapalissiano. Entrare nel mondo del wrestilng (e Mickey Rourke  ne sa qualcosa del vortice nel quale è stato fagocitato) è come mettere piede nel tunnel degli specchi dove tutto non è come appare, in un gioco di palazzetti strapieni e di atleti dove la finzione è dichiarata, dove le mosse sono coreografie e gli scontri dialettici, che permettono la netta divisione per la folla tra buoni e cattivi, è pura drammaturgia, testo, vera scrittura di autori che preparano i canovacci. Praticamente una soap, una fiction, un reality con protagonisti culturisti acrobati mascherati dai muscoli scintillanti.

ne sa qualcosa del vortice nel quale è stato fagocitato) è come mettere piede nel tunnel degli specchi dove tutto non è come appare, in un gioco di palazzetti strapieni e di atleti dove la finzione è dichiarata, dove le mosse sono coreografie e gli scontri dialettici, che permettono la netta divisione per la folla tra buoni e cattivi, è pura drammaturgia, testo, vera scrittura di autori che preparano i canovacci. Praticamente una soap, una fiction, un reality con protagonisti culturisti acrobati mascherati dai muscoli scintillanti.

Nell'interessante ottica di riflettere sui possibili punti di contatto tra il teatro e il wrestling (anche in teatro i morti e feriti sono finti e la trama spesso è nota fin dall'inizio ma non per questo non andiamo in platea a vedere uno Shakespeare, un Moliere, un Goldoni o un Pirandello) un allegro e brioso trio di scalmanati (grande amalgama e complicità: Silvio Impegnoso, Ludovico Rohl, Alessandro Sesti hanno numeri e assi nella manica) ha creato  l'impianto di “Tonno e Carciofini” (prod. Argot, menzione ad un recente Premio Scenario 2021; titolo traviante che non rende giustizia alla pièce e al suo contenuto) racconto sull'amicizia intrecciato con tutto l'ammasso di contemporaneo di cui siete capaci di immaginare. Ne viene fuori un calderone e uno zibaldone folle e pazzo, spietato e divertente che fa ululare. I tre ci hanno ricordato per veemenza e scaltrezza e incoscienza il collettivo dei Tony Clifton Circus e di rimando il loro maestro, Leo Bassi. Potremmo spingerci fino ad aver scorto qualche lampo di Antonio Rezza. E come veri “clown cattivi” si insultano, si pestano, si picchiano su quel limite di verosimile che ad ogni scontro fisico sembra travalicato. Invece tutto è misurato pur nell'eccitazione dell'esagerazione, pur nella calibratura dell'eccesso. E' questo il gioco, spingersi oltre per poi rientrare nei ranghi per prendere nuovamente la rincorsa in un affannato spassoso frizzante effervescente coinvolgente play che certamente non lascia indifferenti.

l'impianto di “Tonno e Carciofini” (prod. Argot, menzione ad un recente Premio Scenario 2021; titolo traviante che non rende giustizia alla pièce e al suo contenuto) racconto sull'amicizia intrecciato con tutto l'ammasso di contemporaneo di cui siete capaci di immaginare. Ne viene fuori un calderone e uno zibaldone folle e pazzo, spietato e divertente che fa ululare. I tre ci hanno ricordato per veemenza e scaltrezza e incoscienza il collettivo dei Tony Clifton Circus e di rimando il loro maestro, Leo Bassi. Potremmo spingerci fino ad aver scorto qualche lampo di Antonio Rezza. E come veri “clown cattivi” si insultano, si pestano, si picchiano su quel limite di verosimile che ad ogni scontro fisico sembra travalicato. Invece tutto è misurato pur nell'eccitazione dell'esagerazione, pur nella calibratura dell'eccesso. E' questo il gioco, spingersi oltre per poi rientrare nei ranghi per prendere nuovamente la rincorsa in un affannato spassoso frizzante effervescente coinvolgente play che certamente non lascia indifferenti.

Il pubblico eccitato si ritrova in una sorta di Colosseo a parteggiare e soffrire tra urla di giungla, musica industriale, poesia, sudore e botte  da orbi. C'è una sorta di provino per un quasi X Factor, c'è Achille Lauro che si miscela con Yoko Ono, c'è un padre a cui l'ex ha portato via il figlio, c'è un'analisi sull'arte contemporanea come sulla politica, c'è la tessera del PD, ci sono i racconti strappalacrime da caso umano e le luci stroboscopiche, il tutto tritato e frullato e concentrato e condensato nel caos tra sedie spaccate sulla schiena, chitarre inferte sulle scapole e bidoni dati in modo assatanato sulle spalle. Un Maestro crudele e malvagio che mette i due amici uno contro altro (la competizione del mondo attuale) riuscendo a tirar loro fuori la rabbia, l'insoddisfazione e la violenza spremendoli e toccando i tasti psicologici giusti, le molle per farli saltare, provocando le loro reazioni. Il succo finale è una spremuta fradicia, sprezzante della coerenza drammaturgica, dove l'invidia sociale si bilancia e fa da contraltare con la ricerca dell'amicizia, la richiesta d'amore e il bisogno di stima. I tre meritano di essere visti: eccentrici, fulminati, confusionari, squilibrati, sconclusionati, eccezionali, irriverenti, sfrontati, carismatici, rumorosi, casinisti, pirotecnici, apocalittici, esondanti, punk, rock, caustici, corrosivi, furiosi, esponenziali si autoalimentano, isterici, sferzanti, scapigliami scompigliati e scarmigliati, istrionici, cialtroneschi, illogici, sarcastici, viscerali, senza paura né lucidità, di rara carica e potenza, sprizzano un'energia rigenerante e ristoratrice che ha bisogno di essere incanalata in nuove sfide. Il rimedio contro la noia, la medicina contro il logorio della vita moderna. “Don't try this at home” è il motto. Andateci e menatevi, il consiglio.

da orbi. C'è una sorta di provino per un quasi X Factor, c'è Achille Lauro che si miscela con Yoko Ono, c'è un padre a cui l'ex ha portato via il figlio, c'è un'analisi sull'arte contemporanea come sulla politica, c'è la tessera del PD, ci sono i racconti strappalacrime da caso umano e le luci stroboscopiche, il tutto tritato e frullato e concentrato e condensato nel caos tra sedie spaccate sulla schiena, chitarre inferte sulle scapole e bidoni dati in modo assatanato sulle spalle. Un Maestro crudele e malvagio che mette i due amici uno contro altro (la competizione del mondo attuale) riuscendo a tirar loro fuori la rabbia, l'insoddisfazione e la violenza spremendoli e toccando i tasti psicologici giusti, le molle per farli saltare, provocando le loro reazioni. Il succo finale è una spremuta fradicia, sprezzante della coerenza drammaturgica, dove l'invidia sociale si bilancia e fa da contraltare con la ricerca dell'amicizia, la richiesta d'amore e il bisogno di stima. I tre meritano di essere visti: eccentrici, fulminati, confusionari, squilibrati, sconclusionati, eccezionali, irriverenti, sfrontati, carismatici, rumorosi, casinisti, pirotecnici, apocalittici, esondanti, punk, rock, caustici, corrosivi, furiosi, esponenziali si autoalimentano, isterici, sferzanti, scapigliami scompigliati e scarmigliati, istrionici, cialtroneschi, illogici, sarcastici, viscerali, senza paura né lucidità, di rara carica e potenza, sprizzano un'energia rigenerante e ristoratrice che ha bisogno di essere incanalata in nuove sfide. Il rimedio contro la noia, la medicina contro il logorio della vita moderna. “Don't try this at home” è il motto. Andateci e menatevi, il consiglio.

Tommaso Chimenti 28/01/2023

“Barabba” imprigionato in una torre piena di scale che non portano da nessuna parte

BOLOGNA – Ci sono dei casi nei quali una scena trova un'assonanza perfetta, come un abito cucito su misura, con una drammaturgia, quando un solo gigantesco oggetto feticcio diventa contenuto e contenitore delle parole, di un testo e lì dentro, abitandolo, quelle stesse sillabe riescono finalmente felicemente ad esplodere e trovano la loro casa e aspirazione e ambizione e sponda, riverbero ed eco, un loro senso alto e intimo, semplice e lineare, volando, ampliandosi. Davanti a questa Torre di Babele (ma anche torre di Kiefer) per salire verso un Dio che invece vuole affossarci perché non ci ha compresi, piena di tubi innocenti (ossimoro in mezzo ai colpevoli miserabili), fatta di scale, tra Escher e De Chirico, per salire la discesa agli Inferi, il testo di Antonio Tarantino (quanto manca al teatro italiano!) “Barabba” (prod. Teatri di Bari; visto nel bellissimo spazio dei Teatri di Vita) si fa allo stesso tempo carne e materico ma anche metaforico, potente di sudore e sfaccettato,  colorato, profondamente terreno, tattile, conturbante. Come lo è il suo attore in scena, Michele Schiano di Cola che non ha paura di “sporcarsi” usando e mostrando il suo corpo, mettendolo a disposizione senza freni, incarnando queste frasi come tagli, come ferite, come tatuaggi. Parole che rimandano al fetente, allo schifo, ai bassifondi, alle miserie umane, al tanfo della vita, al maleodorante dell'esistenza dentro queste impalcature (con le luci di Vincent Longuemare sembra un San Sebastiano trafitto da lance e frecce) che lo serrano, lo chiudono claustrofobicamente, senza respiro, angoscioso.

colorato, profondamente terreno, tattile, conturbante. Come lo è il suo attore in scena, Michele Schiano di Cola che non ha paura di “sporcarsi” usando e mostrando il suo corpo, mettendolo a disposizione senza freni, incarnando queste frasi come tagli, come ferite, come tatuaggi. Parole che rimandano al fetente, allo schifo, ai bassifondi, alle miserie umane, al tanfo della vita, al maleodorante dell'esistenza dentro queste impalcature (con le luci di Vincent Longuemare sembra un San Sebastiano trafitto da lance e frecce) che lo serrano, lo chiudono claustrofobicamente, senza respiro, angoscioso.

Siamo la notte prima della sentenza capitale per questo dead man walking che travalica le epoche, condannato senza tempo, che aspetta la sua pena ingiusta, o quanto meno sproporzionata rispetto al danno. E' uno sfogo quello del nostro Barabba, nostro perché ci appartiene, perché Barabba siamo tutti noi, peccatori, “poveri Cristi in croce”, gorilla tra le sbarre, belva allo zoo, costipato, costretto, imprigionato, imbavagliato dentro una situazione più grande di lui, dentro questa vita che non riusciamo a gestire, comprendere, capire fino in fondo cercando spiegazioni fragili. Schiano di Cola (insieme alla regista Teresa Ludovico) ha fatto suo questo testo, emblema della scrittura tarantiniana, immaginifico, che ha molti snodi e camere segrete, pertugi e labirinti dove spaziare, nei quali sembra di perdersi per poi riaffiorare, riemergere in un'armonia musicale che non culla ma che è dolente, dolorosa, tragica. Al tempo stesso, ad esempio, l'uso dei vari dialetti regionali nostrani (riconosciamo un  Berlusconi come l'italiano argentinizzato di Bergoglio a tratti wojtylizzato, ora Totò fino a Mussolini), dona alla narrazione quel colore, e quel candore immondo, quotidiano, di strada, vicino alla realtà che viviamo nei nostri quartieri, tra le strade e le piazze.

Berlusconi come l'italiano argentinizzato di Bergoglio a tratti wojtylizzato, ora Totò fino a Mussolini), dona alla narrazione quel colore, e quel candore immondo, quotidiano, di strada, vicino alla realtà che viviamo nei nostri quartieri, tra le strade e le piazze.

Un testo per gli ultimi (accompagnato dalle impressioni e variazioni musicali sciorinate in un ventaglio tra Terje Isungset e la Passione di Cristo, la Marcia lugubre e le “Triadic memories” di Morton Feldman fino a Leonard Cohen), una riflessione amara sulla detenzione, il  carcere, la prigione che diventa gancio (come sempre in Tarantino lo zoom sul tangibile si fa prospettiva sull'immateriale) per aprire le fauci del pensiero (e spiazzarci), inglobare nuove considerazioni e ragionamenti più grandi, più alti. Schiano di Cola (sarà nel prossimo “L'arte della commedia” da Eduardo di Fausto Russo Alesi), in una prova d'attore di sostanza, faticosa, impervia che lo porta al limite, bloccato e sbarrato e sensazionale e scandaloso, ha la forza verbale di surfare sulle rime, come di lanciarsi in un vibrante hip hop rappato con estrema energia, rara potenza, prestanza d'impatto, vigoria vitale esuberante, robustezza dinamica (ci ha ricordato Francesco Di Leva ma anche per intensità viscerale e gutturale Zulu, frontman dei 99 Posse).

carcere, la prigione che diventa gancio (come sempre in Tarantino lo zoom sul tangibile si fa prospettiva sull'immateriale) per aprire le fauci del pensiero (e spiazzarci), inglobare nuove considerazioni e ragionamenti più grandi, più alti. Schiano di Cola (sarà nel prossimo “L'arte della commedia” da Eduardo di Fausto Russo Alesi), in una prova d'attore di sostanza, faticosa, impervia che lo porta al limite, bloccato e sbarrato e sensazionale e scandaloso, ha la forza verbale di surfare sulle rime, come di lanciarsi in un vibrante hip hop rappato con estrema energia, rara potenza, prestanza d'impatto, vigoria vitale esuberante, robustezza dinamica (ci ha ricordato Francesco Di Leva ma anche per intensità viscerale e gutturale Zulu, frontman dei 99 Posse).

“Barabba” è una giostra che ci mostra i nostri limiti, nella rabbia delle nostre periferie sensoriali, nelle borgate della nostra coscienza gravida di angosce, nella paura di metterci in contatto con la nostra parte più deturpata, contaminata, infamata e proprio per questo delicata e frangibile. “Barabba” è il “Prometeo incatenato”, è un grido logorante d'allarme, è un urlo pesante d'aiuto che lo avvicina al beckettiano “Aspettando Godot”, senza redenzione, senza salvezza, senza fine.

Tommaso Chimenti 27/01/2023

“Dopo la pioggia”: due sorelle infelicemente indivisibili

ROMA – “C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo” (Fabrizio De André).

Dopo la pioggia si dice che torni sempre il sereno. E ancora: “non può piovere per sempre”, corvescamente parlando. L'acqua lacrimevole che scende dal cielo (torna in mente anche “X agosto” di Pascoli) in questo “Dopo la pioggia” (prod. Aria Teatro, Fattore K; visto all'interno della bella stagione del Teatro Basilica) porta in sé una cappa lugubre, di stallo, un affossamento che attanaglia, stringe come cappio,  non permette slanci o voli, blocca a terra, tarpa le ali, una campana di vetro che da un lato protegge dall'altro incatena. In una situazione claustrofobica, con una finta allegria che aleggia e si spande e si disperde ammantando le quattro pareti domestiche dove tutto pare ammuffire e stagnare senza respiro in apnea, due sorelle (Chiara Benedetti e Aida Talliente), problematiche, patologicamente inseparabili e indivisibili, irrisolte, forse incestuose, vivono in simbiosi immerse in un amore formale e tedioso tra vecchie canzoni nostalgiche, gesti sempre uguali e tanta retorica sparsa sui buoni sentimenti. Lucio Dalla avrebbe affrescato così il momento: “Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via”. Interessante il fondale che presenta un bianco sporco come mani e passi infangati sopra una fresca nevicata. Il senso d'abbandono e di perdita è il contraltare, e il contrappasso, di stucchevoli canzoncine di inizio Novecento che effettivamente si sostituiscono alla drammaturgia senza parole.

non permette slanci o voli, blocca a terra, tarpa le ali, una campana di vetro che da un lato protegge dall'altro incatena. In una situazione claustrofobica, con una finta allegria che aleggia e si spande e si disperde ammantando le quattro pareti domestiche dove tutto pare ammuffire e stagnare senza respiro in apnea, due sorelle (Chiara Benedetti e Aida Talliente), problematiche, patologicamente inseparabili e indivisibili, irrisolte, forse incestuose, vivono in simbiosi immerse in un amore formale e tedioso tra vecchie canzoni nostalgiche, gesti sempre uguali e tanta retorica sparsa sui buoni sentimenti. Lucio Dalla avrebbe affrescato così il momento: “Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via”. Interessante il fondale che presenta un bianco sporco come mani e passi infangati sopra una fresca nevicata. Il senso d'abbandono e di perdita è il contraltare, e il contrappasso, di stucchevoli canzoncine di inizio Novecento che effettivamente si sostituiscono alla drammaturgia senza parole.

Le due sorelle silenti, in un play muto, si parlano attraverso lettere (che ascoltiamo in audio), forse mai spedite, pensieri carichi di enfasi, pesanti, arcaici senza però raggiungere mai la cifra poetica. L'acqua, che qui non pulisce ma acceca e insozza, contamina e imbratta, una pioggia che pare  non permetta alle due consanguinee neanche di uscire di casa e quindi le costringe come cani alla catena e impedisce loro di vedere il mondo là fuori, è una muraglia impenetrabile, frontiera e cascata che non lascia spiragli di visione, stralci, spazi di manovra, crepe dove ammirare quel che si muove al di là della barriera. Una pioggia punitiva come filo spinato che incarcera creando un perimetro asfittico sempre uguale a se stesso dentro queste mura che le soffoca in una tranquillità finta di movimenti sincopati identici ai giorni precedenti. I due personaggi alternano la loro anzianità (troppo forzati, irreali, non credibili e accentuati i movimenti delle anche dondolando vistosamente) con ricordi della loro gioventù tra capitoli che scandagliano e scansionano e frammentano la narrazione, quadri. C'è una frase: “Volete stare nel passato per proteggervi”; ma questo passato non fa altro che acuire, accentuare, pungere maggiormente calli e zoppie monocorde, senza cambi di marcia. “Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime” (Charlie Chaplin).

non permetta alle due consanguinee neanche di uscire di casa e quindi le costringe come cani alla catena e impedisce loro di vedere il mondo là fuori, è una muraglia impenetrabile, frontiera e cascata che non lascia spiragli di visione, stralci, spazi di manovra, crepe dove ammirare quel che si muove al di là della barriera. Una pioggia punitiva come filo spinato che incarcera creando un perimetro asfittico sempre uguale a se stesso dentro queste mura che le soffoca in una tranquillità finta di movimenti sincopati identici ai giorni precedenti. I due personaggi alternano la loro anzianità (troppo forzati, irreali, non credibili e accentuati i movimenti delle anche dondolando vistosamente) con ricordi della loro gioventù tra capitoli che scandagliano e scansionano e frammentano la narrazione, quadri. C'è una frase: “Volete stare nel passato per proteggervi”; ma questo passato non fa altro che acuire, accentuare, pungere maggiormente calli e zoppie monocorde, senza cambi di marcia. “Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime” (Charlie Chaplin).

Troppa, davvero troppa, musica, dischi ascoltati fino all'ultima nota e diapositive a incastonare un lavoro fragile, a tratti sopra le righe, altre  sommesso, timido, stanco. Una serie di movimenti e situazioni, scene, che non riescono ad andare in profondità e a raccontarci l'amore, la morte, il passaggio del tempo, il rimpianto, la malinconia. Rimaniamo invece sempre un po' in superficie con la musica, leggera e trasognante a puntellare di illusioni questo universo che le due si sono create, non vivendo la vita vera, rimanendo ancorate ad una infelicità solida e tangibile. Anzi, sono l'una l'infelicità dell'altra, l'una la salvezza dell'altra. Come se, in maniera depressa e sottomessa, avessero aspettato fin dall'inizio la loro fine per sentirsi libere e liberate l'una dall'altra. Infatti, appena una delle due lascia questo mondo terreno sembra che si spezzi la catena, l'incantesimo che le teneva in simbiosi (forse contro la loro volontà e non per amore ma per p(a)ura dipendenza); la pioggia smette di cadere, il sole torna a splendere ma ormai la vita è perduta, sciupata, buttata. Una pièce che si articola e dimena tra la parodia e il dramma, delicata ma che non riesce a proporre spunti e riflessioni, rimanendo sulla crosta del magma, senza sporcarsi le mani, senza andare a fondo, immergendosi in questa impossibilità, in questo “vorrei ma non posso” accennato e lasciato in mano alle canzoni più che alla scena. “Amo la pioggia, lava via le memorie dai marciapiedi della vita” (Woody Allen).

sommesso, timido, stanco. Una serie di movimenti e situazioni, scene, che non riescono ad andare in profondità e a raccontarci l'amore, la morte, il passaggio del tempo, il rimpianto, la malinconia. Rimaniamo invece sempre un po' in superficie con la musica, leggera e trasognante a puntellare di illusioni questo universo che le due si sono create, non vivendo la vita vera, rimanendo ancorate ad una infelicità solida e tangibile. Anzi, sono l'una l'infelicità dell'altra, l'una la salvezza dell'altra. Come se, in maniera depressa e sottomessa, avessero aspettato fin dall'inizio la loro fine per sentirsi libere e liberate l'una dall'altra. Infatti, appena una delle due lascia questo mondo terreno sembra che si spezzi la catena, l'incantesimo che le teneva in simbiosi (forse contro la loro volontà e non per amore ma per p(a)ura dipendenza); la pioggia smette di cadere, il sole torna a splendere ma ormai la vita è perduta, sciupata, buttata. Una pièce che si articola e dimena tra la parodia e il dramma, delicata ma che non riesce a proporre spunti e riflessioni, rimanendo sulla crosta del magma, senza sporcarsi le mani, senza andare a fondo, immergendosi in questa impossibilità, in questo “vorrei ma non posso” accennato e lasciato in mano alle canzoni più che alla scena. “Amo la pioggia, lava via le memorie dai marciapiedi della vita” (Woody Allen).

Tommaso Chimenti 21/01/2023

“La Pace al Tramonto”: la guerra, il Mito, un talk teatrale omaggio ad Aldo Capitini

PERUGIA – “Occhio per occhio e il mondo diventa cieco” (Gandhi). Quello che differenzia l'animale dall'uomo è la parola, l'argomentazione, la retorica, il saper ragionare attorno ai temi sviscerandone i vari aspetti, prendendo il focus da molti punti di vista. Tutti gli uomini parlano, o hanno facoltà di farlo, ma pochi illuminati escono dal binario dicotomiale di vero o falso, buono o cattivo, brutto o bello. E' la guerra infinita tra la semplificazione, che va dritto per dritto, e la complessità che comprende in sé la multisfaccettata realtà che si dipana nel nostro contemporaneo. Di questo secondo paniere certamente uno dei capostipiti di questo tipo di pensiero aperto di vedute e pronto al rilancio intellettivo e discorsivo era senza ombra di dubbio Aldo Capitini, umbro, autodidatta, fautore della non violenza, pacifista, gandhiano, vegano, ideatore della Marcia della Pace Perugia – Assisi. Un uomo venuto dal basso ma divenuto, per sete di conoscenza filosofo e insegnante, punto di riferimento di una cultura che voleva fronteggiare l'odio con la parola, l'aggressività con la ragione, la brutalità delle armi con l'arma della logica, la crudeltà e la ferocia delle bombe con l'ascolto. Il periodo storico, con l'aggressione vigliacca della Russia nei confronti dell'Ucraina, rende il pensiero capitiniano ancora più attuale. “L'uomo è l'unico capace di uccidere un suo simile non per fame ma per rabbia o avidità” (Erasmo da Rotterdam).

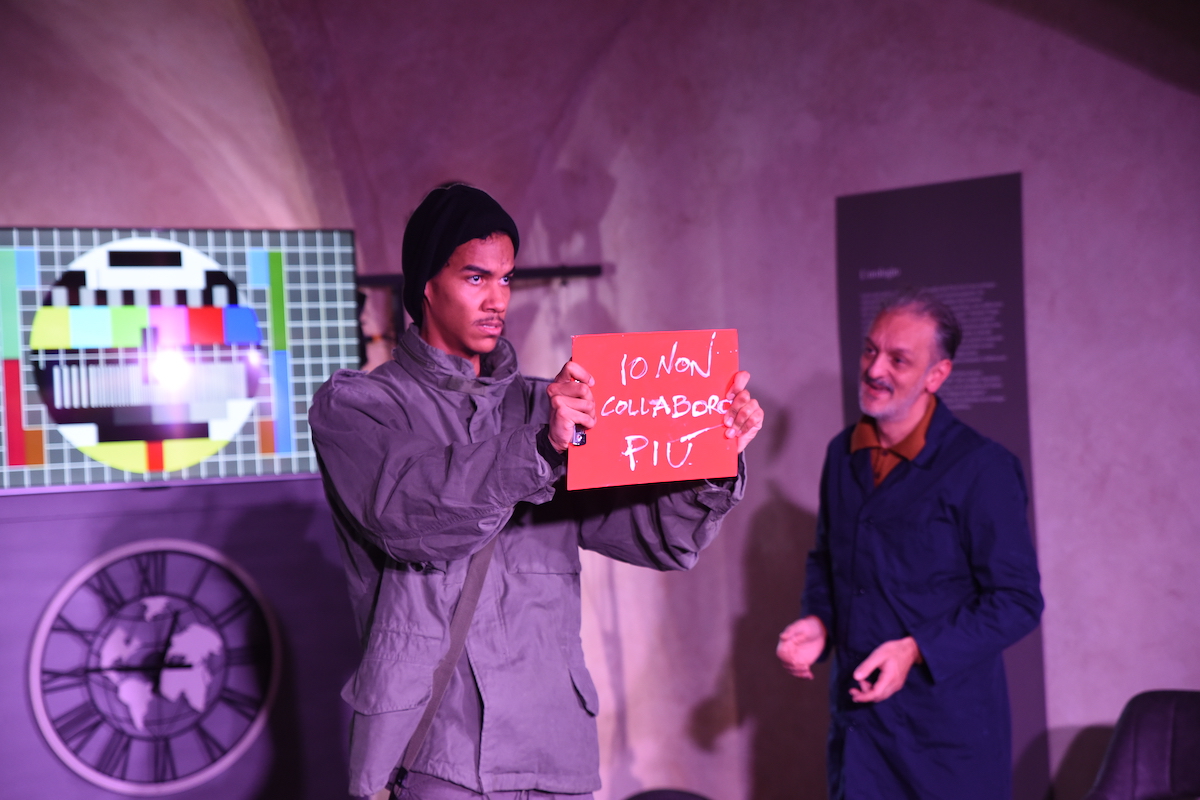

In questo clima l'autore Nicola Mariuccini ha omaggiato il suo Maestro con la pièce “La Pace al Tramonto” (prod. La MaMa di Spoleto; titolo pessimista) all'interno della Galleria Nazionale perugina proprio nella sala dedicata a Capitini, la stanza dove studiava e dove campeggia il grande orologio della torre. La messinscena strizza l'occhio ai tanto in voga format televisivi, parodiandoli, i talk show dove più si urla e si interrompe l'avversario e più si è ascoltati da casa, dove l'arroganza è la miglior arma per essere richiamati davanti alla telecamera per confutare con il caos e il fango le opposte fazioni di opinioni. Siamo dentro la Sala dell'Orologio e la platea dello spettacolo diventa quella di uno studio televisivo pronto a godersi lo scannarsi urlante di voci bercianti e isteriche; davanti a noi il rosone del gigantesco quadrante e sembra immediatamente e magicamente di stare dentro la pellicola “Hugo Cabret” con le lancette e gli ingranaggi che si muovono in questo Sol dell'Avvenire meccanico. “In pace i figli seppelliscono i padri, mentre in guerra sono i padri a seppellire i figli” (Erodoto).

Come ogni talk (questo si chiama “Time Insider”; sono spassosi e profondi anche gli spot) che si rispetti ci sono gli ospiti in studio che abbracciano potenzialmente le posizioni disparate di più pubblico da casa possibile, un prete (Maurizio Modesti dona sostanza), un'esperta destrorsa di studi militari (Caterina Fiocchetti puntuale e tagliente), la conduttrice granitica dal nome Italia (Olga Rossi si muove tra i diversi registri), gli interventi in video di altre figure che entrano in gioco, dicono la loro, lanciano nell'agorà altra carne da mettere al fuoco, escono dal collegamento in una giostra che non concede pause. Perché anche i più piccoli momenti di stasi o riflessione vengono soppesati e bollati da chi fa tv e da chi sta sul proprio divano casalingo come noia, tedio e voglia di fare zapping ossessivo-compulsivo-patologico. Quello che però scatena questa frizione spazio-temporale e che fa aprire una porta, una crepa d'immaginazione è il custode del museo (Francesco Bolo Rossini, qui anche regista, attore solido e di esperienza) che trova a terra gli occhiali simbolo di Capitini (oggetto-feticcio caduto nella polvere e nel dimenticatoio e nell'oblio): il guardiano mettendoseli sente un'improvvisa forza che lo governa, che lo abita, che lo possiede (come in “The Mask” con Jim Carrey), facendolo pensare, parlare ed esporre come il filosofo umbro che, come in un sogno, s'apre al miraggio facendo nascere quest'oasi argomentativa in un tutti contro tutti frizzante, elettrico d'argento vivo. “Combattere per la pace è come fare l'amore per la verginità” (John Lennon).

Come ogni talk (questo si chiama “Time Insider”; sono spassosi e profondi anche gli spot) che si rispetti ci sono gli ospiti in studio che abbracciano potenzialmente le posizioni disparate di più pubblico da casa possibile, un prete (Maurizio Modesti dona sostanza), un'esperta destrorsa di studi militari (Caterina Fiocchetti puntuale e tagliente), la conduttrice granitica dal nome Italia (Olga Rossi si muove tra i diversi registri), gli interventi in video di altre figure che entrano in gioco, dicono la loro, lanciano nell'agorà altra carne da mettere al fuoco, escono dal collegamento in una giostra che non concede pause. Perché anche i più piccoli momenti di stasi o riflessione vengono soppesati e bollati da chi fa tv e da chi sta sul proprio divano casalingo come noia, tedio e voglia di fare zapping ossessivo-compulsivo-patologico. Quello che però scatena questa frizione spazio-temporale e che fa aprire una porta, una crepa d'immaginazione è il custode del museo (Francesco Bolo Rossini, qui anche regista, attore solido e di esperienza) che trova a terra gli occhiali simbolo di Capitini (oggetto-feticcio caduto nella polvere e nel dimenticatoio e nell'oblio): il guardiano mettendoseli sente un'improvvisa forza che lo governa, che lo abita, che lo possiede (come in “The Mask” con Jim Carrey), facendolo pensare, parlare ed esporre come il filosofo umbro che, come in un sogno, s'apre al miraggio facendo nascere quest'oasi argomentativa in un tutti contro tutti frizzante, elettrico d'argento vivo. “Combattere per la pace è come fare l'amore per la verginità” (John Lennon).

Gli stereotipi  messi in campo fanno parte del gioco teatrale ed esaltano i contraddittori che qualcuno accetta ribattendo e qualcun altro (fino alla chiusa finale inaspettata e sorprendente che non spoileriamo) invece subisce come attacchi alzando i toni e perdendo la dovuta e necessaria calma. Altro interessante snodo drammaturgico da parte di Mariuccini (una scrittura alta e comprensibile insieme, affatto letteraria e al tempo stesso scorrevole, lucida a tratti anche di leggera e divertente parodia) è stato quello di riuscire a trasporre la guerra di Troia ai nostri tempi moderni, ad incastrare le vicende di Elena, Agamennone, Achille, Ulisse con i nostri giorni di missili e droni, di trincee e mig, in un mix intelligente e carico di suggestioni, come a dire che la guerra è sempre la stessa, da millenni e forse sarà sempre così perché l'aggressività testosteronica è uno dei tratti distintivi dell'Essere Umano. “La Pace al Tramonto” dona molti spunti interessanti e mai banali, tanti rimbalzi, un ping pong svelto e felice tra le diverse voci in studio ai quali si aggiungono due perle, due chicche, due cammeo che danno nuovo e genuino lustro all'intera operazione: si collegano infatti un generale crudo e spietato direttamente dal campo di battaglia (la voce e lo sguardo inconfondibile di Paolo Pierobon) e un filosofo, vagamente cacciariano (il regista Nanni Moretti), che sono veramente due sorprese, di senso ed estetico e che danno brio e sono molla. Non si può essere d'accordo con uno o con un altro degli esponenti che starnazzano azzannandosi nei microfoni tentando di spiegare le loro ragioni e visioni del mondo: tutto diventa una pappa indistinta di pancia e testa che confliggono e non collimano. La Pace non è al Tramonto, si sta solo riposando in sosta aspettando attimi più fecondi e generosi per poter nuovamente uscire allo scoperto, senza cecchini pronti a spararle, senza bombe a grappolo, senza mine antiuomo lasciate a terra per confonderle con giocattoli. “La pace è un sogno ma può divenire realtà. Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare” (Nelson Mandela).

messi in campo fanno parte del gioco teatrale ed esaltano i contraddittori che qualcuno accetta ribattendo e qualcun altro (fino alla chiusa finale inaspettata e sorprendente che non spoileriamo) invece subisce come attacchi alzando i toni e perdendo la dovuta e necessaria calma. Altro interessante snodo drammaturgico da parte di Mariuccini (una scrittura alta e comprensibile insieme, affatto letteraria e al tempo stesso scorrevole, lucida a tratti anche di leggera e divertente parodia) è stato quello di riuscire a trasporre la guerra di Troia ai nostri tempi moderni, ad incastrare le vicende di Elena, Agamennone, Achille, Ulisse con i nostri giorni di missili e droni, di trincee e mig, in un mix intelligente e carico di suggestioni, come a dire che la guerra è sempre la stessa, da millenni e forse sarà sempre così perché l'aggressività testosteronica è uno dei tratti distintivi dell'Essere Umano. “La Pace al Tramonto” dona molti spunti interessanti e mai banali, tanti rimbalzi, un ping pong svelto e felice tra le diverse voci in studio ai quali si aggiungono due perle, due chicche, due cammeo che danno nuovo e genuino lustro all'intera operazione: si collegano infatti un generale crudo e spietato direttamente dal campo di battaglia (la voce e lo sguardo inconfondibile di Paolo Pierobon) e un filosofo, vagamente cacciariano (il regista Nanni Moretti), che sono veramente due sorprese, di senso ed estetico e che danno brio e sono molla. Non si può essere d'accordo con uno o con un altro degli esponenti che starnazzano azzannandosi nei microfoni tentando di spiegare le loro ragioni e visioni del mondo: tutto diventa una pappa indistinta di pancia e testa che confliggono e non collimano. La Pace non è al Tramonto, si sta solo riposando in sosta aspettando attimi più fecondi e generosi per poter nuovamente uscire allo scoperto, senza cecchini pronti a spararle, senza bombe a grappolo, senza mine antiuomo lasciate a terra per confonderle con giocattoli. “La pace è un sogno ma può divenire realtà. Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare” (Nelson Mandela).

Tommaso Chimenti 20/01/2023

“Zorro”: un uomo abbandonato come un cane sul ciglio della strada della vita

FIRENZE – In questo mondo di estetica, fatto d'immagine, dove conta più la quantità che la qualità viene considerato e ricordato chi lascia il segno, chi appone la sua firma, e che sia riconoscibile appunto come Zorro. Il nostro spadaccino contemporaneo però passa inosservato, senza nome, se ne sta agli angoli, ai margini, nell'ombra, conta i treni, gira nei suoi pensieri, per giorni non apre neanche bocca, nessun suono esce dal suo corpo. Ma “Zorro” (prod. Prima International Company, visto al Teatro Puccini) non è nemmeno una persona, è un cane, anzi due, o identifica proprio una vita da randagio, zingaro, mendicante d'amore. Dopo vent'anni ritorna in scena il monologo che Margaret Mazzantini scrisse per il suo compagno di vita, Sergio Castellitto che dimostra padronanza, prontezza, centratura nel delineare un carattere nelle sue sbandature scomposte dell'esistenza, un antieroe sporco e tenero, una discesa fino al budello delle fogne dell'anima.  In scena fumo, nebbia e una panchina, il suo letto, giaciglio, casa e un oggetto-feticcio con il quale dialogherà e toccherà e cercherà un contatto per tutta la piece (1h15'): una coperta isotermica (un po' come quella di Linus), di quelle che quando le tocchi friggono, che paradossalmente ha un lato dorato e il rovescio argentato per una vita che al contrario il podio e le medaglie non le ha mai viste.

In scena fumo, nebbia e una panchina, il suo letto, giaciglio, casa e un oggetto-feticcio con il quale dialogherà e toccherà e cercherà un contatto per tutta la piece (1h15'): una coperta isotermica (un po' come quella di Linus), di quelle che quando le tocchi friggono, che paradossalmente ha un lato dorato e il rovescio argentato per una vita che al contrario il podio e le medaglie non le ha mai viste.

Il racconto è cadenzato dalla musica che chiude i quadri in questo blu di fondo che tutto ammanta e dove Castellitto sparisce, un blu che rappresenta il sogno-incubo, quel torpore che ha contorni d'irrealtà, che sfugge alla logiche, quel tangibile che si sfa, che si annacqua, che si scioglie tra annebbiamenti, mostri, paure, desideri ormai fuori controllo e fuori portata. “Starry Night” di Don McLean, ballata dedicata alla parabola di Vincent Van Gogh, apre e chiude questa parentesi, questo occhio di bue su uno sconfitto dei nostri giorni, un reietto della società, un rifiuto, un perdente, un fallito, epiteti visti dalla prospettiva di quelli che lui chiama “cormorani” cioè tutti noi, borghesi in platea, con i nostri vestiti buoni e le nostre certezze che altro non sono che castelli di sabbia che un dolore qualsiasi può spazzare via in un attimo perché non siamo temprati alla sofferenza ma soltanto ai consumi, alle comodità, agli agi, al voglio, pago, pretendo. Il cormorano è molto pigro ma è anche un buon volatore e nuotatore ma per questo tipo di uccello è il decollo dall'acqua la parte più difficoltosa e dove appare impacciato. Quindi il borghese sta e armeggia al meglio con i suoi strumenti nel suo habitat ma il complicato arriva quando deve spiccare il volo.

Ma  il nostro Zorro è un cane nella metafora e nel parallelismo tra randagismo e vagabondaggio; un cane è l'impossibilità delle carezze e della tenerezza, un cane che è il quid e la molla che scatta, il filo della presa che improvvisamente stacca la corrente, il crack che “incrina il vetro” anche se ancora non si è spezzato. Senza orologio, “la mia testa galleggia in un ricordo di anni fa” e quel cane trovato per strada del quale la madre, seppur amata, se ne era liberato. Una crepa che non farà altro che allargarsi, un tarlo che si mangerà dall'interno il ramo, la corteccia e l'albero intero. Che la mazzata non arriva all'improvviso, tutta insieme, è invece una goccia cinese di accadimenti ed eventi che si sommano, si accatastano ai quali non fai neanche caso fin quando non ti accorgi del muro che è issato attorno a te, della terra bruciata, dei solchi tra te e gli altri. In questo mondo

il nostro Zorro è un cane nella metafora e nel parallelismo tra randagismo e vagabondaggio; un cane è l'impossibilità delle carezze e della tenerezza, un cane che è il quid e la molla che scatta, il filo della presa che improvvisamente stacca la corrente, il crack che “incrina il vetro” anche se ancora non si è spezzato. Senza orologio, “la mia testa galleggia in un ricordo di anni fa” e quel cane trovato per strada del quale la madre, seppur amata, se ne era liberato. Una crepa che non farà altro che allargarsi, un tarlo che si mangerà dall'interno il ramo, la corteccia e l'albero intero. Che la mazzata non arriva all'improvviso, tutta insieme, è invece una goccia cinese di accadimenti ed eventi che si sommano, si accatastano ai quali non fai neanche caso fin quando non ti accorgi del muro che è issato attorno a te, della terra bruciata, dei solchi tra te e gli altri. In questo mondo  se sei goffo perdi terreno, inciampi nella dislessia dei sentimenti, travolto da un sistema tanto fragile quanto cattivo.

se sei goffo perdi terreno, inciampi nella dislessia dei sentimenti, travolto da un sistema tanto fragile quanto cattivo.

E allora il nostro (potrebbe capitare a tutti di scivolare nel gorgo della depressione) dopo essere stato privato da adolescente dell'unico essere che lo ascoltava, il cane, dopo la scomparsa della madre, un incidente che gli cambierà la vita (omicidio colposo stradale, può davvero capitare ad ognuno di noi; vengono in mente tragedie accidentali simili legate a volti noti), smette di andare a lavoro e inevitabilmente si separa dalla moglie: la frittata è irreparabile e non rimane che la strada fredda e buia ad accoglierti, la notte sdentata e senza sorrisi a morderti. Ha disceso tutti i gradini, adesso c'è soltanto il granito, la risalita è troppo faticosa, le energie scarseggiano, l'autostima è sotto il livello del mare, non rimane che tenere, stare, resistere e abituarsi ad una nuova condizione di cittadino di scarto, di scorta, di serie C. Ormai la sostituzione tra il cane Zorro e lui è completata, lui è diventato il “cane alluvionato”. Zorro era contro il potere e contro le ingiustizie, alcune vite però sfuggono nel fango e slittano nella miseria, senza reti, senza protezioni, senza salvagenti, senza pelle.

Tommaso Chimenti 18/01/2023

“A casa, bambola”: ultimo disperato tentativo del maschio sconfitto

BOLOGNA – Cosa rimane di Ibsen in questa non tanto rivisitazione ma spunto del duo riminese Quotidiana.com? Forse niente ma proprio perché nulla doveva rimanere. Non è nemmeno un'essenza, meglio è quello che è riuscito a trasalire, a sospendersi, per usare il gergo chimico. E forse tutto sta dentro la traslitterazione che da “Casa di bambola” che in questa interpretazione diventa “A casa, bambola” (prod. Quotidiana, Ert Teatro Nazionale; 45' un soffio leggero), con quella virgola che si fa carne e sostanza, momento di passaggio e svolta, stop e rilancio. Nel titolo si sente ancora la verve e la vis del duo che qui carica meno, tratto distintivo delle loro drammaturgie, su quei punti comico-polemici-profetici-provocatori profondi che li avevano caratterizzati. Come se ormai non ci fosse più niente da ridere. Il discorso si farebbe serio: le donne, la questione del gender, molto attuale nel dibattito dei nostri tempi dove, giustamente, le certezze di un vecchio maschilismo sono state messe in discussione.

Se il titolo è di rottura, perché amplia facendo una panoramica e scarta compiendo una parabolica rispetto all'originale, è la scena iniziale, un nudo maschile insieme retrò e d'avanguardia, con Roberto Scappin, l'uomo e il maschio, senza vesti, a darci il benvenuto con il suo fondoschiena in primo piano, come a dirci “Il Re è nudo” ma non solo, all'ex re non è rimasto che sbirciare da dietro le tende quello che succede in sua assenza, che lui lo voglia o meno, può soltanto stare a constatare i tempi che sono mutati, cambiati, maturati, può stare sulla riva a vedere passare il nuovo che avanza sotto di sé. Poi Scappin e Paola Vannoni si mettono al tavolo e di profilo, la loro cifra classica, e sussurrano frasi e qui sembrano proprio  i Marina Abramovic e Ulay del nostro teatro. Intanto le tende-separé alle loro spalle, che dividono la loro riflessione dal caos delle conseguenze dei sommovimenti dei generi a confronto e contrasto di questi ultimi decenni, si tingono di rosa senza che però il tutto scada in slanci femministi o in dichiarazioni guerrafondaie o ancora esaltazioni della donna contro il maschio, malcapitato di turno. Da parte dell'uomo c'è rassegnazione e, forse, una nuova accettazione di un ruolo non tanto ridimensionato ma da ripensare ed è evidente che adesso sia confuso, (ob)nubilato, indeciso, incerto. La donna però non lo mette in imbarazzo, ha pietà di lui, potrebbe infierire ma lo salva, carezzevole ma non più cedevole o sottomissibile. Nel terzo atto del testo dell'autore norvegese Nora decide di lasciare il marito, cosa allora disdicevole e considerata impossibile, scandalosamente offensiva, fuori da ogni logica del benpensantismo e perbenismo.

i Marina Abramovic e Ulay del nostro teatro. Intanto le tende-separé alle loro spalle, che dividono la loro riflessione dal caos delle conseguenze dei sommovimenti dei generi a confronto e contrasto di questi ultimi decenni, si tingono di rosa senza che però il tutto scada in slanci femministi o in dichiarazioni guerrafondaie o ancora esaltazioni della donna contro il maschio, malcapitato di turno. Da parte dell'uomo c'è rassegnazione e, forse, una nuova accettazione di un ruolo non tanto ridimensionato ma da ripensare ed è evidente che adesso sia confuso, (ob)nubilato, indeciso, incerto. La donna però non lo mette in imbarazzo, ha pietà di lui, potrebbe infierire ma lo salva, carezzevole ma non più cedevole o sottomissibile. Nel terzo atto del testo dell'autore norvegese Nora decide di lasciare il marito, cosa allora disdicevole e considerata impossibile, scandalosamente offensiva, fuori da ogni logica del benpensantismo e perbenismo.

Le frasi che si sputano e riversano addosso con dolcezza tenue e senza allegria, piena di sottintesi, sono sempre caustiche e bruciano, il maschio sente la pressione dell'abbandono, schiacciato dall'emancipazione dell'altra metà della coppia, ma non si ribella nemmeno più, non si arrabbia ma ha accettato la situazione chinando il capo a questa nuova forma di condivisione: “I tuoi no sono sempre molto politici” biascica lui senza convinzione. Il fatto che l'uomo sia in nero e la donna in bianco è però la stereotipizzazione del luttuoso da una parte e del candore dall'altra: “Ogni tanto la donna fa fuori il marito. Dovrebbe accadere più spesso”. La donna rintuzza, ma senza aggressività forse quello che ci vorrebbe sempre per non scadere in strali di lotte armate che portano a nuove forme di dolore e potere: “Perché gli uomini non si accorgono?”, pare incredula quando pone questo interrogativo al suo dirimpettaio. E in effetti sta tutto qui il nodo da sciogliere, il sentire, la sensibilità, il vedere l'altro, l'accorgersi appunto, l'avere accortezze, l'accorciare le distanze invece che allontanarsi. “Le donne vivono delle tragedie sotto gli occhi degli uomini”. La donna non accondiscende più, non asseconda ma neanche in questo caso, saggiamente, è in antitesi cercando comunque una mediazione, un punto di contatto civile. Lui prova l'ultimo disperato tentativo, l'ultima carta, l'ultima chance: “Il contatto fisico abbatte il cortisolo, l'ormone dello stress”. Ormai la barca ha lasciato il porto e naviga con le proprie vele spiegate.

Tommaso Chimenti 14/01/2022

Foto: Giancarlo Ceccon

“Via del Popolo” di Saverio La Ruina: la vita non è una lotta contro il tempo

FIRENZE – “Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare, Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare” (Ivano Fossati, “C'è tempo”).

Nel doppio binario di un tempo interiore e di un altro oggettivo si svolge la vicenda portata alla luce da Saverio la Ruina che, con la grazia e l'eleganza di sempre, ci fa entrare dentro la propria vita, il proprio vissuto, la propria città e famiglia. E lo fa aprendoci la porta su uno dei dolori più grandi per ogni essere umano: la perdita di un genitore, la scomparsa del padre, pilastro saggio, uomo di poche parole ma di grande tempra, senza fronzoli, senza grilli per la testa. “Via del Popolo” è una camminata che facciamo insieme a lui nella quale ci accompagna e ci mostra quel che era e quel che è della sua cittadina, quella Castrovillari famosa teatralmente per il festival “Primavera dei Teatri” organizzato dalla compagnia Scena Verticale che ha fatto conoscere a tutta Italia questo comune sotto al Monte Pollino e a trenta chilometri dal Mar Tirreno come dallo Ionio. Una strada come pretesto per raccontare una città, e una società e una socialità, cambiata, mutata nel tempo, forse peggiorata, sicuramente modificata e diversa. Attraverso questa passeggiata conosciamo la perdita e questo tempo (il vero protagonista della pièce, simboleggiato dalla scena con la riproduzione  dell'orologio fuso e sciolto di Dalì) che passa e trasforma e travolge le persone come le cose e cancella mondi costruendone di nuovi. C'è nostalgia e ricordo ma è un racconto non chiuso nella sua Calabria ma aperto e universale perché ognuno di noi potrebbe apporvi le proprie origini, strade e piazze e provare quel senso di inadeguatezza rispetto ai tempi moderni e un biascicare tra i denti un “ai miei tempi” oppure “quando ero piccolo”.

dell'orologio fuso e sciolto di Dalì) che passa e trasforma e travolge le persone come le cose e cancella mondi costruendone di nuovi. C'è nostalgia e ricordo ma è un racconto non chiuso nella sua Calabria ma aperto e universale perché ognuno di noi potrebbe apporvi le proprie origini, strade e piazze e provare quel senso di inadeguatezza rispetto ai tempi moderni e un biascicare tra i denti un “ai miei tempi” oppure “quando ero piccolo”.

Il padre e la città, il padre è la città, il padre è la solidità delle pietre, dei muri, delle case, la protezione, il lavoro, quell'intorno costruito e difeso con i denti e le unghie con il sudore e la fatica, la dignità dello sgobbare, la pulizia e l'onestà di farcela con le proprie forze nel rispetto degli altri. Il padre Vincenzo è venuto a mancare qualche anno fa ad 84 anni e c'è commozione nelle parole di Saverio che lo ricorda con il giusto distacco del teatro ma tra le righe l'emozione è, giustamente, forte e con questa lieve fragilità ci rende e dona tutta la sua incredibile umanità, quel suo tocco leggero sulle cose che racconta, quella carezza affabile della sera, quella vicinanza, quell'abbraccio. La città è il padre, è la sua protezione, è il sentirsi al riparo sotto la sua ala di regole salde e principi solidi. La Ruina, con la giacca bianca da cameriere visto che i suoi avevano un bar, ci fa immaginare volti e piazze, incontri e sorrisi, caratteri e vicende con una autobiografia tenace e robusta ma al tempo stesso commovente e toccante nei trascorsi della sua famiglia che è cresciuta, si è consolidata fino alla vecchiaia, fino a quel passaggio naturale delle generazioni, il testimone che scivola di mano in mano con rettitudine, gratitudine, giustizia. Ci si immerge in questo romanzo di formazione e ci si immagina il grande attore  e drammaturgo piccolo, poi a giocare a calcio nei campetti polverosi di periferia, a scuola o intento a dare il primo bacio che è ancora stampato nella sua memoria.

e drammaturgo piccolo, poi a giocare a calcio nei campetti polverosi di periferia, a scuola o intento a dare il primo bacio che è ancora stampato nella sua memoria.

Ma il tempo non lo puoi fermare né governare, certo si può dilatare o restringere come l'universo e i buchi neri: “Il tempo non si può misurare: non vorrai dirmi che un'ora di piacere, un'ora di dolore, una di gioia, una di paura, hanno tutte sessanta minuti?”, diceva il filosofo Raimon Panikkar. Il tempo è strettamente personale e qui La Ruina ci fa partecipi e condivide il suo intimo con tutta la platea, donandosi generoso, aprendo i cassetti della sua esistenza, mettendosi a nudo, senza paure, regalandoci i sorrisi elargiti come il dolore sofferto e patito. Ma è la tenerezza che lo abbandona mai, verso la sua infanzia e adolescenza, verso il suo comune di residenza, verso i genitori, verso il padre tratteggiato mai come padrone ma come caposaldo, colonna, fondamenta alle quali appoggiarsi. E' un viaggio dagli anni '60 ad oggi e che in questi decenni vede parallelamente cambiare la sua famiglia, prima crescere poi invecchiare, e cambiare la sua città, prima modernizzarsi e poi perdere per strada un po' di magia e folclore globalizzandosi come ogni angolo del mondo. Impossibile non riconoscersi non tanto nei luoghi quanto nelle sensazioni e nelle atmosfere degli aneddoti, dei mestieri spariti, i soprannomi, gli amori dimenticati fino a toccare la politica e la malavita della zona. E' un quadro, un affresco dipinto con i colori tenui dell'anima, questa pasta inconsistente che non riesci a stringere ma della quale cogli benissimo l'essenza, come dice da testo “la collina di Spoon River”. Brividi sparsi.

“Mi basta il tempo di morire fra le tue braccia così” (Lucio Battisti, “Il tempo di morire”).

Tommaso Chimenti 23/12/2022

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…