“Dumbo”: il ritorno in live action dell’elefante più famoso del cinema convince solo in parte

Nel lungo elenco di classici appartenenti al canone Disney, Dumbo occupa un ruolo fondamentale poiché quando uscì, nel lontano 1941, la grande casa di produzione attraversava un periodo economicamente delicato, reduce dagli scarsi incassi di Fantasia e di Pinocchio, e fu proprio il suo enorme successo a invertire la rotta e a permettere all’azienda di proseguire nel suo cammino. Non sorprende dunque che, all’interno dell’ambizioso progetto di rivisitazione in live action delle proprie opere d’animazione più celebri, la Disney abbia deciso di rispolverare questo film a quasi ottant’anni di distanza: ed ecco quindi giungere nelle sale, con un carico di aspettative non indifferente, il nuovo Dumbo firmato da un regista del calibro di Tim Burton.

La vicenda originale è ben nota a tutti ma questa versione se ne discosta in maniera rilevante, complice la necessità di allungare la modesta durata – appena 63 minuti – della pellicola del 1941. Così, alla sfortunata storia del cucciolo di elefante dalle orecchie giganti, si affiancano diverse piste narrative incarnate dai numerosi personaggi umani presenti in scena: il buffo e burbero direttore del circo Max Medici (Danny DeVito), che cerca di mandare avanti la propria attività nonostante il periodo di forte crisi; l’ex cavallerizzo Holt Farrier (Colin Farrell), tornato dalla Grande Guerra con un braccio solo e alle prese con il difficile compito di fare da genitore ai suoi due giovani figli; la seducente acrobata francese Colette Marchant (Eva Green), all’apparenza altezzosa ma dotata in realtà di un cuore d’oro; e infine l'affabile imprenditore circense V.A. Vandemere (Michael Keaton), interessato a lucrare sulle straordinarie doti di Dumbo e, da metà film in poi, vero e proprio motore di una trama che si spinge ben oltre l’epilogo originale e si concentra sul tentativo di ricongiungimento tra il tenero elefantino, divenuto ormai una star nazionale, e sua madre, ridotta a triste fenomeno da baraccone nel parco divertimenti dello stesso Vandemere.

Si capisce presto come questo Dumbo non voglia essere un banale remake ma cerchi di sviluppare e aggiornare i temi cardine dell’opera di riferimento: l’indubbia qualità del comparto artistico e tecnico – dalle mirabolanti scenografie ai caleidoscopici costumi di Colleen Atwood passando per l’efficace ricorso alla CGI – e il gran numero di nomi di spicco nel cast evidenziano quanto la Disney abbia creduto e investito in un simile progetto. Nonostante ciò, il film non riesce a convincere fino in fondo: se la prima metà procede piuttosto bene, introducendo i nuovi personaggi (che però restano in superficie e non vengono mai realmente approfonditi) e offrendo alcune felici invenzioni visive, la seconda parte invece si caratterizza per un generale indebolimento della scrittura – a cominciare da un antagonista che sembra agire come tale soltanto per obblighi narrativi – e conduce a un finale frettoloso e approssimativo, viziato da un politically correct di cui si sarebbe potuto fare a meno. La presenza dietro la macchina da presa di Tim Burton – un autore che ha spesso messo al centro dei propri lavori delle figure emarginate e dei solitari freaks, attraverso uno stile barocco e piacevolmente kitsch – si fa sentire qua e là ma non comporta quell’auspicabile valore aggiunto di cui il film avrebbe avuto bisogno e la sua regia risulta, salvo qualche sporadica eccezione, non particolarmente ispirata.

Rivolto a un pubblico di famiglie e destinato a essere seguito da altri due imminenti remake in live action – vale a dire Aladdin e Il Re Leone, in arrivo tra maggio e agosto –, Dumbo appare come un’opera riuscita a metà, tecnicamente ineccepibile ma capace solo a tratti di sfoderare la calorosa magia del film originale e di regalare agli spettatori delle sincere emozioni: mancanze non di poco conto che gli impediscono di compiere quel salto di qualità che avrebbe altrimenti reso memorabile un’operazione di questo genere.

Francesco Biselli 28/03/2019

“Scappo a casa”, l’esordio solista di Aldo Baglio delude le aspettative

Tra la fine degli anni Novanta e i primissimi anni Duemila il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo visse un periodo particolarmente prolifico e di grande popolarità, inanellando una serie di film di successo che toccarono l’apice con Chiedimi se sono felice, il loro lungometraggio più ambizioso, riuscito e compatto. Negli anni seguenti i tre hanno continuato a dedicarsi al cinema con opere dal valore sempre più modesto, prive di freschezza e della giusta ispirazione, accolte dal pubblico in un modo via via più freddo e distaccato. Non stupisce quindi che, dopo tante esitazioni, sia infine arrivato il primo lavoro solista di uno dei membri del gruppo, vale a dire Aldo Baglio, che con Scappo a casa – prodotto da Paolo Guerra e diretto da Enrico Lando – prova a smarcarsi da una linea comica ormai stanca e invecchiata.

La vicenda ha come protagonista Michele (Aldo), un meccanico donnaiolo che conduce una vita grottesca e superficiale, basata solo sulle sterili apparenze: imbastisce le sue relazioni tramite una app per incontri, agli appuntamenti sfoggia dei vistosi parrucchini, prende in prestito di nascosto le auto più lussuose dall’officina dove lavora e manifesta una autentica ossessione per la cura del fisico. Inoltre, si mostra intollerante nei confronti di tutto quello che avverte come estraneo e ostenta con gli amici un becero razzismo verso le persone di colore. Una inattesa trasferta a Budapest per conto della propria azienda diventa per Michele l’occasione perfetta per darsi alla pazza gioia ma, a causa di un clamoroso malinteso, viene scambiato per un clandestino e arrestato dalla polizia, trovandosi così a vivere una serie di rocambolesche disavventure dai risvolti tragicomici che lo porteranno a guardare il mondo con uno spirito diverso.

Il film si regge in modo abbastanza evidente sulle spalle del protagonista e ciò costituisce il primo, grosso problema poiché il personaggio di Michele appare pasticciato, banale e poco interessante. L’idea di interpretare un italiano bifolco e qualunquista non deve aver convinto granché neppure lo stesso Aldo dato che, dopo una ventina di minuti di film, il suo prevedibile percorso di redenzione subisce una brusca accelerazione e i tratti caratteriali esibiti fino a quel momento vengono messi da parte in favore di quella maschera comica, più umana e familiare, con cui il pubblico ha imparato a conoscerlo. Tuttavia, senza i suoi due storici sodali ad affiancarlo e a controbilanciare la sua verve sanguigna e stralunata, Aldo non riesce a dare equilibrio e sostanza al personaggio e i vari comprimari di sostegno si rivelano essere delle figure bidimensionali, irrilevanti e assai stereotipate. Ma è l’intera impalcatura narrativa del film a scricchiolare e a esprimere una generale debolezza: le peripezie vissute da Michele appaiono inverosimili e pretestuose e il lungo tragitto a tappe dall’Ungheria alla Slovenia, che dovrebbe rappresentare il cuore pulsante dell’opera, viene messo in scena con un certo pressapochismo, tanto da far sembrare l’Europa orientale e balcanica un’unica, grande vallata rurale con una popolazione di appena una manciata di abitanti.

In definitiva, la scelta di affrontare in chiave comica un tema attuale e delicato come la condizione dei migranti intrappolati nella parte più reazionaria e xenofoba del continente europeo si rivela infelice e, in alcuni passaggi, persino di cattivo gusto per il grado di approssimazione con cui l’opera è stata confezionata. È innegabile che in qualche sequenza la simpatia di Aldo e il suo riconosciuto talento riescano a strappare un sorriso allo spettatore ma è davvero poca cosa e non basta a risollevare le sorti del film.

Francesco Biselli 22/03/2019

Boy Erased - cancellare l'identità: in sala il film di Joel Edgerton

“Calò il silenzio. A ogni fruscio di lenzuola, a ogni respiro o colpo di tosse mi svegliavo di soprassalto. Mi girai su un fianco. Avevo sempre difficoltà ad addormentarmi senza la televisione, senza il mormorio continuo dei talk show che mi facevano passare la paura dell’inferno a suon di chiacchiere.”

Jared ha 19 anni, vive in una piccola cittadina dell’Arkansas insieme a suo padre, pastore battista e concessionario, e sua madre, una donna buona innamorata di suo figlio quasi quanto del suo Dio. Ha un promettente futuro come scrittore, è intelligente, sportivo ed è omosessuale.

Lo sa da sempre, lo nasconde da sempre. La sua vita fatta di piccole cose e grandi aspirazioni, in cui l’intera comunità si aspetta che segua le orme del padre, gli impone di soffocare senza esitazioni una parte di sé che non può rinnegare, lo costringe a reprimere la sua sessualità dietro ad una maschera di “integrità” e “mascolinità”; artefatta e dolorosa come qualsiasi maschera indossata a forza. I suoi genitori decidono di aiutarlo a “guarire” dall’omosessualità mandandolo in un centro di recupero per una “terapia riparativa”, per fare di lui un ex-gay con una vita soddisfacente e con l’amore di Dio dalla sua parte.

Esce oggi nelle sale italiane Boy Erased, tratto dal romanzo autobiografico di Garrad Conley (anno 1985), Boy Erased: A Memoir, pubblicato nel 2016 e tradotto nel 2018 da Leonardo Taiuti per Black Coffee. Oggi l’autore insegna letteratura inglese, scrive articoli per CNN, BuzzFeed, The New York Times, The Huffington Post, TIME e VICE, ma è reduce da un’esperienza di “recupero e cura” in una struttura chiamata Love in Action (Lia), più precisamente nella sede di Memphis, dato che l’organizzazione già alla fine degli anni ’80 poteva vantare la presenza in più di duecento comunità evangeliche statunitensi.

È il 2004 e Garrad viene chiuso in una struttura in cui diventa vittima di una violenza, psicologica e non, perpetrata senza sosta contro qualsiasi principio di uguaglianza o diritto civile: se in un primo momento l’unico desiderio è tornare ad essere un bravo studente apprezzato da tutti, lentamente una ferma consapevolezza assume forma dentro di lui, e decide di fuggire da un luogo che lo ha punito, frustrato, spezzettato, portandolo a dubitare di ogni fibra di sé stesso.

Nel film il volto di Garrad/Jared è affidato all’attore Lucas Hedges, i genitori del ragazzo, Nancy e Marshall Eamons, vengono interpretati da Nicole Kidman e Russel Crowe. Il regista, nonché attore nel ruolo del “terapeuta” John Smid, è Joel Edgerton.

È un lavoro asciutto, privo di virtuosismi o parafrasi: segue fedelmente il romanzo e ne mantiene l’essenza. Unica pecca, mentre il libro inizia lieve, facendosi spazio inesorabilmente nel lettore, per poi irrompere violentemente lasciando una ferita aperta, colma di rabbia e risentimento, il film sceglie di rimanere equilibrato perdendo un po’quella cruda lucidità presente nel lavoro di Conley. Ogni dettaglio è studiato attentamente e compone un quadro preciso che tende però a lasciare da parte l’ironia dello scrittore, spiazzante e consolatoria.

Nonostante l’inefficacia formale però, si costituisce come una visione imperdibile, in quanto ha il valore di una testimonianza diretta: Garred Conley è un “sopravvissuto” che oggi racconta la sua esperienza nelle scuole americane, e dove la versione cinematografica non ha il coraggio di colpire, dritto nel petto, il suo “interlocutore”, il romanzo vi si scaglia con forza.

Qui è possibile vedere il trailer del film

Photo credits: © 2018 Focus Features

Silvia Pezzopane 14/03/2019

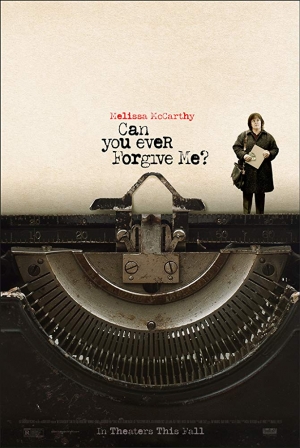

Copia originale - biopic sottotono sulla vita di Lee Israel

Can you ever forgive me? (titolo originale del film diretto da Marielle Heller), è un lungometraggio equilibrato, realizzato con un gusto discreto; un biopic garbato, fin troppo, e per questo carente di personalità. L’interpretazione di Melissa McCarthy (candidata all’Oscar come migliore attrice) è forte, accurata, e non tralascia la coniugazione intelligente di malinconia ed ironia che pervade la vita di Lee Israel, in una città in cui la luce del giorno si dimentica in fretta, ed è subito sera, in qualche bar di periferia. Ma, purtroppo, non basta.

Il film è tratto dalle memorie omonime di Lee Israel (New York, 3 dicembre 1939 – 24 dicembre 2014), una donna che a causa della sua forte personalità ha sempre avuto qualche problema: scrittrice, giornalista e biografa di successo negli anni ’60 e ’70, che, dopo una serie di errori letterari, e soprattutto per colpa di un carattere scontroso e una deriva nell’alcol, cade in disgrazia: i suoi libri vengono svenduti nella New York del 1991 non importa più a nessuno che un suo libro sia apparso nella lista dei best sellers del New York Times.

Rimane bloccata davanti ad una macchina da scrivere ed un foglio bianco, la sua impasse si manifesta nel lavoro come nei rapporti personali, la donna infatti non ha il coraggio di impegnarsi in una relazione stabile (tanto che la sua storica compagna la abbandona) e soprattutto non è il tipo di scrittrice che riesce ad affascinare un uditorio con storie brillanti, durante un cocktail organizzato da qualche ricco agente letterario. “Non ha la sicurezza di un uomo bianco mediocre” che le permette di essere sé stessa (a proposito del macho Tom Clancy e dei suoi libri scritti in serie). Le rimangono accanto un compagno di bevute e una vecchia gatta malata.

La salvezza, o condanna, alla sua situazione avviene grazie ad una scoperta fortuita: durante una ricerca in biblioteca su Fanny Brice, trova due lettere tra le pagine di un volume impolverato e decide di venderle. Scopre che le corrispondenze di personaggi celebri ormai scomparsi hanno un notevole valore di mercato, soprattutto se le lettere sono brillanti, originali. Lee, sopraffatta dalle nuove convenzioni del mercato letterario, intraprende un impiego come falsaria, e ciò le permette di esprimere la sua personalità attraverso la voce di Noel Coward, Dorothy Parker, Lillian Hellman, nonché le sue sottovalutate capacità creative.

Crea un circuito di vendite realizzando oltre 400 falsi e sempre con maggiore attenzione ai dettagli, ma la sovrapposizione di personalità diverse non azzittisce la sua, che lentamente si fa spazio nelle lettere contraffatte, destando qualche dubbio sull’autenticità delle stesse; è ciò che succede quando un esperto di Noel Coward si insospettisce riguardo ad una lettera troppo esplicita sulla sua sessualità, improbabile in un periodo in cui sarebbe stato condannato o punito con una pena detentiva (Coward, produttore, commediografo e regista britannico, morto nel 1973, era omosessuale). Questo evento contribuisce ad una veloce battuta d’arresto del successo inebriante nel creare scambi biografici migliori di quelli reali. La scrittrice verrà condannata a sei mesi agli arresti domiciliari e cinque anni di libertà vigilata, ma non si pentirà mai di essere stata una “Dorothy Parker migliore di Dorothy Parker”.

Tutto questo è presente nel film ma si sbiadisce raccontandosi, non c’è nulla di sgradevole o scorretto: il cast funziona, così come la regia poco invadente, ma la sceneggiatura, seppur fedele, è sotto tono e non riesce mai a coinvolgere, sembra quasi che abbia paura di raccontare o si astenga deliberatamente dal farlo.

Silvia Pezzopane

27/02/2019

qui il sito ufficiale del film

photo credits: Mary Cybulski - © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

Cold Pursuit – Un uomo tranquillo: l’ironica, malriuscita, inutilità della violenza

Uscirà il 21 febbraio nelle sale italiane Cold Pursuit, tradotto Un uomo tranquillo (secondo una logica che riduce all’osso il senso di un titolo così emblematico). Il regista è il norvegese Hans Petter Moland, definito il "Ridley Scott della Norvegia", che qui tenta l’esperimento di un remake del suo acclamato thriller norvegese del 2014, In ordine di sparizione, con un cast diverso e il tentativo di americanizzare il suo umorismo glaciale.

Il film racconta la storia di una vendetta spietata da parte di un padre che ha perso suo figlio a causa di un gruppo di surreali narco-trafficanti locali; Nels Coxman, interpretato da Liam Neeson (ultimamente volto ideale per queste caratterizzazioni abbastanza sterili ma traboccanti di violenza) sembra appunto un uomo tranquillo che lavora alla guida di un gigantesco spazzaneve per liberare le strade e che viene eletto Cittadino dell’Anno dai suoi concittadini della località sciistica di Kehoe, in Colorado, dove tutto sembra placido e candido e nulla di male può succedere.

Ma la morte di Kyle innesca un meccanismo, decisamente mal scritto, che porta il bravo Nels a trucidare, risalendo la catena in ordine di importanza, tutti gli spacciatori legati alla perdita del figlio, che a quanto pare era lì per errore e che, a ben vedere, non è che un pretesto trattato in maniera superficiale per riscoprire il passato torbido di Nels, fatto del ricordo di un padre spacciatore e di un fratello ricchissimo ma immischiato in affari loschi (forse lo spinello fumato dalla sua bionda moglie perfetta, Laura Dern, all’inizio poteva essere colto come un didascalico monito della vita scellerata che facevano prima di scegliere la tranquillità familiare).

L’oramai efferato omicida Coxman, che in un’ora e poco più acquista la maestria di un killer consumato nell’uccidere spacciatori con nomi stupidi come Speedo o Santa Claus, arriverà al vertice della droga della città, il Vichingo, giovane businessman che ricorda vagamente un Patrick Bateman ma più controllato, che intanto, all'oscuro dell’esistenza dello spazzaneve vendicativo, ha dato la colpa delle molteplici uccisioni a White Bull, capo indiano con cui malauguratamente si contende le zone di spaccio per colpa di un vecchio accordo- sì, ci sono anche i nativi americani in questa storia, trattati con un misto compatimento becero e luoghi comuni stantii.

Anche White Bull e il Vichingo sono padri, il primo perde suo figlio per mano del secondo, l’altro viene privato della prole per mano di Coxman, che in un maldestro rapimento salva il piccolo, appassionato di musica classica e con una sensibilità da poeta, dal sadismo del padre.

Tre padri e un percorso vendicativo che ammicca ad un certo stile per amatori del genere, fatto di schizzi di sangue sulla neve e fucilate in negozi di abiti da sposa (è tutto rosso su bianco, per non sbagliare). Ogni morte corredata da un epitaffio senza versi compare su schermo nero con tanto di simbologia religiosa, differente a seconda della vittima, tanto per ricordare l’ironia degli intenti registici.

Si parla di un action thriller pervaso da un inconfondibile humor nero, a metà tra Billy Wilder e l’ironia nordica; purtroppo Un uomo tranquillo è un adattamento ripetitivo di un qualcosa già visto, che non solo non fa ridere ma annoia abbastanza (per fortuna il conto dei morti ricorda allo spettatore che la narrazione procede). Molan intendeva realizzare un remake sottile per il pubblico americano, fare un film violento ma contro la violenza, in realtà il risultato è un film violento per far ridere della violenza, che sembra una strada simile ma che si rivela, fastidiosamente, opposta.

Silvia Pezzopane

06/02/2019

Photo credits: © Doane Gregory

qui il link al sito ufficiale e al trailer del film

László Nemes dipinge il "Tramonto" di un'epoca nel suo secondo film

Rimarrà nelle sale italiane per tre soli giorni (4, 5 e 6 febbraio) il secondo film del regista ungherese László Nemes, Tramonto (titolo originale Napszállta), presentato in concorso a Venezia e proiettato al Toronto Film Festival. Nemes torna alla regia dopo aver vinto Gran Prix della Giuria a Cannes, Golden Globe e Premio Oscar al miglio film straniero per Il figlio di Saul (Saul fia) realizzando un film stilisticamente molto vicino al primo lavoro. L’immersione all’interno della vicenda grazie ad una macchina da presa a spalla ossessivamente vincolata al personaggio, tecnica che aveva reso famoso Il figlio di Saul, e’ riproposta in Tramonto e applicata alla storia della giovane Irisz Leiter, “modista” ungherese di inizio secolo che si muove in una Budapest animata da forze misteriose ed incontrollabili. Tramonto e’ un film estremamente complesso che trae la sua forza dall’unione di un’insieme di elementi. In una continua e opprimente visione soggettiva viviamo la ricerca di Irisz, orfana di una ricca famiglia di cappellai che scopre di avere un fratell

o criminale di cui non conosce nulla. Assieme al suo cambiamento e alla progressiva (auto)definizione della sua identità, anche il contesto si mostra mutevole ed instabile: a Budapest dilaga il crimine e la violenza mentre vengono smascherate le malefatte della classe borghese. Questi movimenti sociali, vissuti da Irisz in prima persona, costituiscono il terreno fertile per la crescita dell’insubordinazione e del caos che getteranno l’Europa ottimista, moderna e progressista della Belle Époque nell’oscurità delle guerre mondiali, segnando definitivamente il tramonto di un epoca socialmente, moralmente e culturalmente crepuscolare.

Il personaggio di Irisz e’ stato definito dallo stesso regista come una “strana Giovanna d’Arco”, una donna in missione, quindi, non per conto di Dio bensì di sé stessa, che cerca di percorrere al contrario il processo di frammentazione identitaria tipico dell’inizio del Novecento. Irisz e’ animata da sentimenti contrastanti, non comprende tutto ciò che avviene attorno a lei, spesso si trova ad agire istintivamente. Costretta ad interagire con moltissimi personaggi, Irisz finisce talvolta col perdersi in questo caleidoscopio di incontri e di suggerimenti. Nemes infatti saggiamente ci preclude spesso una facile comprensione, sacrificando la linearità narrativa in nome della creazione di un’atmosfera enigmatica, impenetrabile. Il viaggio interiore di Irisz riflette dunque il cambiamento epocale che si stava verificando in quegli anni, portando allo scoperto le tensioni nascoste che agitavano l’Europa.

“Dietro la loro straordinaria bellezza si nasconde l’orrore del mondo”, dice uno dei criminali riguardo i cappelli della famosa ditta Leiter di cui Irisz e’ dipendente. In questa frase si nasconde forse la premessa del film: mostrare il risvolto della medaglia, ovvero le tensioni deleterie dissimulate dietro una parvenza di benessere e progresso. Nel 2002 Alexander Sokurov aveva provato a descrivere un processo simile nel visionario Arca Russa, film dal quale Nemes probabilmente ha tratto ispirazione. In Tramonto come in Il figlio di Saul il regista ungherese predilige lunghissimi piani sequenza ed uno stile iper-realistico, avvicinandosi quindi all’utopia cinematografica del tempo reale equivalente al tempo diegetico realizzata magistralmente da Sokurov. Nemes infatti ragiona sulla possibilità di un tempo estremamente dilatato, giocando sui tempi morti e su dettagli solo apparentemente insignificanti al fine di ottenere uno stile a tratti opprimente, soffocante.

Lo sforzo produttivo necessario per la realizzazione di Tramonto e’ stato significativo: circa nove milioni di euro (fonte Imdb) sono stati stanziati per il secondo ambizioso progetto di Nemes che ha ricambiato la fiducia mantenendo alte le aspettative per un film lontano dallo stereotipo del film in costume.

Rispetto a Il figlio di Saul, film essenziale, asciutto, icastico, Tramonto riesce nel suo obiettivo solo in parte, procedendo a singhiozzi per i 142’ di durata, appesantito per via della moltitudine di sottotrame che vengono spesso abbandonate con troppa facilità. Nemes, ad ogni modo, si conferma autore di un cinema personalissimo, inquietante nel senso migliore del termine, mai banale e ricco di riferimenti storici e culturali. Il suo cinema e’ complesso, colto, si compone di una vasta gamma di fonti e produce un risultato altrettanto ricco. Va gustato e scoperto lentamente, immergendosi completamente nel mondo che di volta in volta Nemes sceglie di farci vivere. Qui il link al trailer italiano: Tramonto - trailer italiano

Marco Giovannetti

05/02/2019

Photo credits: Laokoon Filmgroup

At Eternity's Gate – un film sul significato dell’essere artista

Il nuovo film di Julian Schnabel non è una biografia su Van Gogh, bensì la ricostruzione dei suoi ultimi quattro anni di vita tra Arles e Parigi, che avviene tramite un processo di “accumulazione” di stralci di eventi realmente accaduti e tasselli reinventati, ripercorsi, alfine di raccontare l’uomo dietro al segno, e l’artista prima dell’opera. Non solo i quadri come riferimento ma anche le famose lettere, scambiate tra Vincent e suo fratello Theo, unico punto di riferimento.

L’interesse del regista, anche lui pittore e artista figurativo, non si concentra troppo sugli aspetti storico-critici ma prova ad evocare un risultato tridimensionale e materico dell’intento del pittore; nel ruolo di Van Gogh, Willem Dafoe, già vincitore della Coppa Volpi e ora in corsa per il premio Oscar, si mette alla prova esercitandosi in prima persona a dipingere (con esercizi suggeriti dal regista che gli consiglia di iniziare dagli oggetti per poi passare ai paesaggi) diventa qui il tramite per un senso più alto, che si muove appunto oltre il successo e l’interazione con l’altro (viene ad esempio rappresentata l’amicizia controversa con Paul Gauguin e i rapporti con gli abitanti di Arles), presentando la solitudine di un uomo al cospetto della natura travolgente, la sua corsa verso l’eternità della rappresentazione di un qualcosa che non si inventa, ma che solo grazie al suo dono è in grado di vivere per sempre.

La regia di Schnabel, autore che già in passato si è messo alla prova con vite celebri (basti pensare a Basquiat del 1996), realizza un racconto circolare e molto spesso apparentemente confuso, alcuni eventi si sovrappongono, altri battono duramente nella scansione di un finale preannunciato: grazie ad una regia dinamica e fluida, l’approccio del regista si connota in maniera specifica e il suo sguardo si realizza attraverso la pittura che si dispone sulla tela. Il pittore olandese viene ripreso durante le lunghe passeggiate per Arles, nella Francia del sud, e la natura gli suggerisce un impeto vitale irrinunciabile: deve dipingere, deve farlo in fretta, perché solo la realizzazione finale riesce a completarlo facendolo sentire parte di un tutto che non trova negli altri.

L’assorbimento degli elementi circostanti è un’esigenza che lo porta spesso a stendersi e rotolarsi, a coprirsi il volto di terra, a cercare la luce divina e gialla. La follia dell’uomo è più una distorsione del senso delle cose, uno scollamento dal tangibile, che determinerà l’automutilazione e la scelta di ricoverarsi alla clinica di Saint-Rémy. Le riprese si fondono con la confusione delle sue percezioni: la visione è alterata, appiattita, appannata, come in un ricordo di cui si dimenticano i contorni. E le voci sovrapposte nella testa dell’artista emergono e rimbombano anche per lo spettatore, che non può fare a meno di sentirsi perso. Infine, nel 1890, la morte oscura, nebulosa, ancora non chiara, per mano di due ragazzi o suicida. (Nel libro del 2011 Vincent van Gogh. The life, scritto da Steven Naifeh e Gregory W. Smith, i due autori discutono circa una tesi diversa dal suicidio). Il successo di Vincent Van Gogh si manifesterà solo dopo la sua morte, e sarà indescrivibile.

L’assorbimento degli elementi circostanti è un’esigenza che lo porta spesso a stendersi e rotolarsi, a coprirsi il volto di terra, a cercare la luce divina e gialla. La follia dell’uomo è più una distorsione del senso delle cose, uno scollamento dal tangibile, che determinerà l’automutilazione e la scelta di ricoverarsi alla clinica di Saint-Rémy. Le riprese si fondono con la confusione delle sue percezioni: la visione è alterata, appiattita, appannata, come in un ricordo di cui si dimenticano i contorni. E le voci sovrapposte nella testa dell’artista emergono e rimbombano anche per lo spettatore, che non può fare a meno di sentirsi perso. Infine, nel 1890, la morte oscura, nebulosa, ancora non chiara, per mano di due ragazzi o suicida. (Nel libro del 2011 Vincent van Gogh. The life, scritto da Steven Naifeh e Gregory W. Smith, i due autori discutono circa una tesi diversa dal suicidio). Il successo di Vincent Van Gogh si manifesterà solo dopo la sua morte, e sarà indescrivibile.

Schnabel riesce a restituire l’essenza del bisogno rappresentativo che coglie Vincent Van Gogh portandolo ad una frenesia unica di realizzazione. La stessa che motiva ogni artista e che lo veicola come soggetto comunicante. L’eco della rappresentazione dell’atto creativo di Clouzot si fonde alla grande sensibilità estetica del pittore e regista newyorkese, nonché alla forza espressiva delle opere, ed è inevitabile essere travolti dalla sensazione di totalità.

Silvia Pezzopane - 28/1/2019

Le immagini sono prese dal sito ufficiale del film.

Cosa dobbiamo realmente aspettarci dai Premi Oscar 2019

Il 22 gennaio 2019, l’Academy ha rilasciato la tanto agognata lista di nominati ai Premi Oscar che verranno assegnati a Los Angeles il prossimo 24 febbraio. Comunemente ci si riferisce agli Oscar come “il più importante riconoscimento” relativo al mondo del cinema, commettendo puntualmente l’errore di associare al fenomeno “più glamour” del mondo del cinema anche un titolo di merito artistico di pari livello. E’ bene ricordare che i premi Oscar sono riservati esclusivamente all’industria hollywoodiana, lungi quindi dall’essere un riconoscimento valido per l’intera scena cinematografica internazionale. Questo non significa che automaticamente i film premiati agli Oscar non siano validi, nessuno potrebbe mai sostenere una simile tesi. Serve però a ridimensionare il peso mediatico attorno a questo evento, carico infatti di connotazioni politiche e forti interessi economici. Diamo agli Oscar, insomma, il giusto valore e la giusta collocazione all’interno del sistema dei riconoscimenti cinematografici: sicuramente i “più importanti” a livello commerciale (l’industria cinematografica statunitense è quella che raccoglie più denaro a livello mondiale), sicuramente i “più ambiti” per chi lavora in Nord America e per chi ne fa una questione di status, ma di sicuro non una garanzia certa di valore artistico dei film.

Accade infatti che agli Oscar 2019 riceva ben sette nomination Black Panther, tra cui quella per il miglior film.  La statuetta che fu vinta da Eva contro Eva, da Casablanca e da Il padrino, quest’anno potrebbe finire a casa Marvel, premiando il tragicomico gruppo di super-attori in calzamaglia. Birdman (che il titolo di “miglior film” nel 2015 se lo meritò tutto) al riguardo fu profetico con una battuta a dir poco incisiva: “Un altro Blockbuster. Guarda come brillano i loro occhi. Vogliono questa merda non le tue chiacchiere filosofiche del cazzo.”

La statuetta che fu vinta da Eva contro Eva, da Casablanca e da Il padrino, quest’anno potrebbe finire a casa Marvel, premiando il tragicomico gruppo di super-attori in calzamaglia. Birdman (che il titolo di “miglior film” nel 2015 se lo meritò tutto) al riguardo fu profetico con una battuta a dir poco incisiva: “Un altro Blockbuster. Guarda come brillano i loro occhi. Vogliono questa merda non le tue chiacchiere filosofiche del cazzo.”

Esulteranno poi i fanatici del politically correct: gli #OscarsSoWhite sono diventati su Twitter gli #OscarsSoBlack. Non necessariamente un bene, quindi, il cambiamento forzato che fa arrivare alle nomination, oltre a Black Panther, un non brillante Spike Lee con Blackkklansman (7 nomination).

Trionfano ancora gli stranieri con Cuaròn (Roma riceve 10 nomination) e Lanthimos (La favorita ne prende altre 10), tra i più nominati anche Vice (8 nomination), A Star is Born (8), seguiti poi da Green Book e Bohemian Rapsody con 5 nomination per uno. Lista completa qui: https://oscar.go.com/nominees

Marco Giovannetti 23-01-2019

Foto: Screenrant.com, Oscar.go.com

Capri-Revolution: la rivoluzione intimista secondo Mario Martone

Ci sono tanti modi per compiere una rivoluzione: con armi, slogan, urla, fiori posti all’interno di cannoni, o bandiere lasciate svolazzare verso il cielo. Per fare una rivoluzione ci vogliono soprattutto due fazioni contrastanti e opposte sul piano ideologico, politico, culturale pronte a fronteggiarsi e scontrarsi. Quella della capraia Lucia sull’isola di Capri nel 1914 è una rivoluzione intimista e interna al proprio mondo; un manifesto dispiegato contro l’ottusità di un universo chiuso, povero, paternalistico e maschilista.

Quella di “Capri-Revolution” di Mario Martone (presentato in concorso alla scorsa edizione della Mostra del cinema di Venezia) è una lotta innescata dall’arrivo sull’isola partenopea di un gruppo di giovani del nord Europa, qui unitosi in una comunità per sperimentare nuovi stili di vita e innovative espressione artistiche. Insieme alla comunità fa il suo arrivo sull’isola anche un giovane medico (Antonio Folletto) portatore di idee che mettono la scienza e l'interventismo al primo posto. Un nuovo modo di pensare, di vivere del tutto estraneo a quello professato per anni sull’isola di Capri.

La ribellione che investe la giovane Lucia nasce da un mondo che non conosce e da cui è attratta. La comune ispirata a quella del pittore Karl Diefenbach è un universo comunitario e di uguaglianza che permette alla giovane di recidere le fila che la tenevano stretta a un nucleo famigliare opprimente e schiacciante la propria individualità. Un microcosmo famigliare tetro, buio, portato sullo schermo da una fotografia fredda e scura, rimembrante i quadri di Giovanni Fattori per quella patina polverosa e cinerea che va ad ammantare l’inquadratura. Una visione totalmente contrastante con quella di Capri, terra vergine dai colori accesi e sgargianti. Un Eden paradisiaco, habitat perfetto di uomini primitivi, e allo stesso tempo teatro principale dello spettacolo della natura che inizialmente la protagonista non riesce a leggere e interpretare. Dopo “Noi Credevamo” e “Il giovane favoloso”, Mario Martone aggiunge un nuovo tassello a quel trittico dell’emancipazione della persona e dei propri valori sullo sfondo di una storia d’Italia pronta a mutare. Le cand ele delle stanze claustrofobiche in cui si rinchiudeva il Giacomo Leopardi di Elio Germano lasciano spazio ora a mari cristallini e campi immensi, illuminati da una luce solare pronta a riscaldare corpi nudi e del tutto poveri di inibizione, colti in un abbraccio erotico che tanto ricorda quello messo in scena da Michelangelo Antonioni in “Zabriskie Point”. L’eleganza che caratterizza i balletti di baushiana memoria (difficile non pensare al “Sacre du Printempes” coreografato dalla danzatrice tedesca)ed eseguiti con disperata esigenza di liberazione dai membri della comunità guidata da Seybu, sottolinea la voglia di distaccarsi dai doveri e oneri sociali. Se l’interpretazione di Marianna Fontana (una delle due gemelle protagoniste del sorprendente “Indivisibili” di Edoardo De Angelis) si rivela capace di dare un volto a tutte quelle sfumature che animano il personaggio di Lucia, il film di Martone, al contrario, risulta molto spesso pretestuoso e pretenzioso. Il teatro portato sullo schermo all’interno della natura isolana è troppo didascalico, appesantito da un’oratoria esacerbata e fondata su un lirismo fin troppo ostentato. La tensione tra le due parti (Lucia e il mondo di appartenenza) non si riversa mai in uno scontro, o in un faccia a faccia liberatorio, ma anzi continua a sussistere alimentato da una reciproca indifferenza. Non si giunge mai, cioè, a uno scontro tra le due fazioni; Lucia viene scacciata dai fratelli, esiliata dal proprio nucleo famigliare, disprezzata dai compaesani e infangata da sguardi silenti e colmi di (pre)giudizio. Ciononostante non viene mai accesa la fiamma della rivoluzione. Lucia sembra come accettare il prezzo da pagare per la sua libertà ritrovata all’interno della comunità proto-hippie, ma lo fa senza mai affrontare chi ha deliberato la sua sentenza. Il paese di contadini e la comune vivono fianco a fianco, si sfiorano senza toccarsi mai. Se escludiamo la portata rivoluzionaria che anima il cambiamento di Lucia e la sua presa di coscienza di un’individualità fin troppo taciuta perché donna e povera, viene meno nel film di Martone quel senso di ribellione che il titolo presupponeva e di cui la protagonista poteva benissimo farsi portatrice. Di certo le performance attoriali di molti interpreti (soprattutto di quelli che incarnano i vari membri della comune) così forzate e non naturali, non aiutano a slegare l’opera da un’insistita ridondanza e farla navigare libera tra le acque della fantasia.

ele delle stanze claustrofobiche in cui si rinchiudeva il Giacomo Leopardi di Elio Germano lasciano spazio ora a mari cristallini e campi immensi, illuminati da una luce solare pronta a riscaldare corpi nudi e del tutto poveri di inibizione, colti in un abbraccio erotico che tanto ricorda quello messo in scena da Michelangelo Antonioni in “Zabriskie Point”. L’eleganza che caratterizza i balletti di baushiana memoria (difficile non pensare al “Sacre du Printempes” coreografato dalla danzatrice tedesca)ed eseguiti con disperata esigenza di liberazione dai membri della comunità guidata da Seybu, sottolinea la voglia di distaccarsi dai doveri e oneri sociali. Se l’interpretazione di Marianna Fontana (una delle due gemelle protagoniste del sorprendente “Indivisibili” di Edoardo De Angelis) si rivela capace di dare un volto a tutte quelle sfumature che animano il personaggio di Lucia, il film di Martone, al contrario, risulta molto spesso pretestuoso e pretenzioso. Il teatro portato sullo schermo all’interno della natura isolana è troppo didascalico, appesantito da un’oratoria esacerbata e fondata su un lirismo fin troppo ostentato. La tensione tra le due parti (Lucia e il mondo di appartenenza) non si riversa mai in uno scontro, o in un faccia a faccia liberatorio, ma anzi continua a sussistere alimentato da una reciproca indifferenza. Non si giunge mai, cioè, a uno scontro tra le due fazioni; Lucia viene scacciata dai fratelli, esiliata dal proprio nucleo famigliare, disprezzata dai compaesani e infangata da sguardi silenti e colmi di (pre)giudizio. Ciononostante non viene mai accesa la fiamma della rivoluzione. Lucia sembra come accettare il prezzo da pagare per la sua libertà ritrovata all’interno della comunità proto-hippie, ma lo fa senza mai affrontare chi ha deliberato la sua sentenza. Il paese di contadini e la comune vivono fianco a fianco, si sfiorano senza toccarsi mai. Se escludiamo la portata rivoluzionaria che anima il cambiamento di Lucia e la sua presa di coscienza di un’individualità fin troppo taciuta perché donna e povera, viene meno nel film di Martone quel senso di ribellione che il titolo presupponeva e di cui la protagonista poteva benissimo farsi portatrice. Di certo le performance attoriali di molti interpreti (soprattutto di quelli che incarnano i vari membri della comune) così forzate e non naturali, non aiutano a slegare l’opera da un’insistita ridondanza e farla navigare libera tra le acque della fantasia.

Elisa Torsiello, 17 dicembre 2018

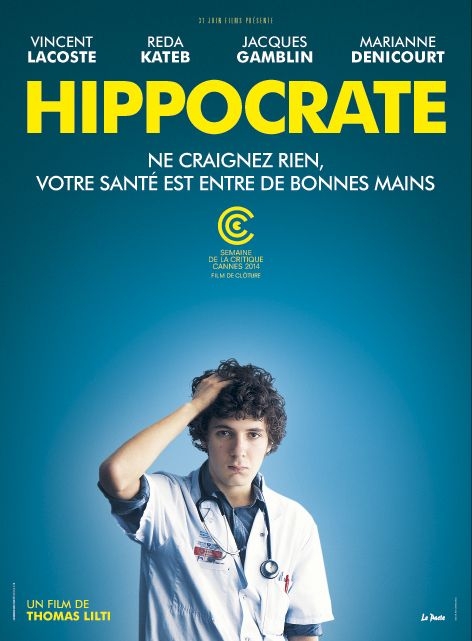

Ippocrate: il medical drama made in France

Parigi, 2013. Benjamin Barois (Vincent Lacoste) è un giovane medico tirocinante atteso al suo primo giorno nel reparto di medicina interna diretto dall’autoritario padre (Jacques Gamblin). All’interno di questo caotico e sovraffollato ospedale il giovane è costretto a scontrarsi con le enormi difficoltà della sua professione: i dilemmi etici, il rapporto con i colleghi, le ristrettezze di mezzi a disposizione, il peso schiacciante delle responsabilità. Attraverso l’esempio fornito dal più maturo ed esperto collega Abdel Rezzak (Reda Kateb), medico algerino costretto ad un periodo di internato in Francia, Benjamin compirà il suo viaggio all’interno della professione medica dove verrà a contatto con le sue paure per poi trovare il coraggio di superare i sui limiti.

“Ippocrate”, nelle sale dal 7 giugno - distribuito da Movies Inspired - è il secondo lungometraggio del regista e medico francese Thomas Lilti, noto al pubblico italiano principalmente per “Il medico di campagna”, interpretato da François Cluzet. “Hippocrate” - titolo originale del film - è un romanzo di formazione in corsia che include all’interno della narrazione alcune delle tematiche sociali più care al regista: immigrazione e rivendicazioni sindacali. L’ambientazione ospedaliera rappresenta per Lilti, un ex internista donatosi al cinema, il naturale territorio di ricerca e sperimentazione narrativa. Il carattere fortemente autobiografico costituisce infatti il punto di forza del film. L’approccio stilistico essenziale, lontano ad esempio dall’estetica patinata di “Dr. House” - la serie interpretata da Hugh Laurie viene citata e parodiata più volte all’interno della narrazione -, connota l’opera di spiccato realismo. La dimensione romantica che caratterizza solitamente il racconto di formazione, non prevarica sull’assetto generale del film, anzi lo impreziosisce bilanciando il peso specifico apportato dalla tematica sociale. Lilti concentra la sua attenzione sul tema precarietà delle condizioni di lavoro all’interno del settore sanitario, sia attraverso il malinconico personaggio di Abdel - che restituisce appieno il senso di sradicamento subito dai medici stranieri espatriati - sia attraverso le rivendicazioni portate avanti con caparbietà dalla popolosa équipe medica che popola il reparto.

Realizzato nel 2014, ma distribuito solo oggi nelle sale italiane - con tutta probabilità sulla scorta del successo ottenuto lo scorso anno da “Il medico di campagna” - “Ippocrate” è un film schietto, asciutto, che va dritto al punto, una valida alternativa europea al medical drama statunitense. La sceneggiatura programmatica e l’eccessiva staticità delle scelte registiche - soprattutto per quanto riguarda i movimenti di macchina - non sottraggono interesse a questo racconto in bilico fra romanticismo e tematiche sociali, impreziosito dalla prova di due giovani e brillanti interpreti del cinema francese, Lacoste e Kateb.

9/6/2018, Luisa Djabali

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…