L'Esorcismo di Hannah Grace, al cinema dal 31 gennaio

I film che hanno la parola “esorcismo” nel titolo invadono le sale cinematografiche dal 1973, l'anno in cui "L'Esorcista" si erse a capostipite di un sottogenere tra i più prolifici e profittevoli, spianando la strada agli epigoni come L'Esorcismo di Hannah Grace (The Possession of Hannah Grace).

Spesso il successo di questi prodotti consiste nel reinterpretare con poca inventiva la ricetta di William Friedkin e Peter Blatty (rispettivamente regista e sceneggiatore de L'Esorcista), riscaldando male una minestra – ne approfondiremo in seguito i motivi – che ha fatto la storia del cinema. Perché? La risposta è banale, ed il caso di Hannah Grace è esemplificativo: a fronte degli otto milioni di dollari da inserire sotto la voce budget, il film diretto da Diederik Van Rooijen ne ha già incassati 36. L'usato garantito va bene ovunque nel mercato audiovisivo, prova tangibile è l'uscita – risalente a qualche mese fa - della seconda stagione de L'Esorcista, serie televisiva prodotta dalla Fox.

Il problema degli emuli è che tendono a prendere dal capostipite gli accessori della sua grandezza – le contorsioni del corpo indemoniato a ritmo di ossa scricchiolanti, onnipresenti in Hannah Grace – senza sfiorare il dilemma morale tra fede e ragione, stretto nella morsa angosciante della sopravvivenza. Perché L'Esorcista è molto più di un horror: lo ha capito il riuscito L'Esorcismo di Emily Rose, mescolando l'orrore al dramma giudiziario e portandolo nel microcosmo delle aule di tribunale dove i dilemmi morali sono al centro di tutto.

Poiché questo articolo non deve intitolarsi “42 motivi per rivedere L'Esorcista”, è bene segnalare che L'Esorcismo di Hannah Grace – pescando a piene mani dal buon Autopsy, di cui in origine rivelava la fonte secondaria perché l'intenzione di Van Rooijen e compagnia era chiamarlo Cadaver – ribalta la premessa drammaturgica del capolavoro di Friedkin e Blatty: inizia alla fine di un esorcismo andato male e si sposta nell'obitorio del Boston Metropolitan Hospital, durante il primo giorno di lavoro di Megan (Shay Mitchell), ex poliziotta alle prese coi demoni interiori causati dalla morte di un collega. Le camere mortuarie sono lo scenario claustrofobico su cui è giocata la partita a scacchi tra il demone e la protagonista (con i comprimari, piatti come santini, a rivestire unicamente il ruolo delle pedine da sacrificare), in mezzo al ronzio asettico delle luci al neon che si accendono attraverso i sensori di movimento, cifra stilistica – qui l'intuizione visiva è derivata da Lights Out – utile a creare qualche sobbalzo, e niente di più. Quello che manca a livello di scrittura, sopratutto l'orrore procurato dalla perdita dell'identità, non può essere colmato a colpi di jump scare, né da espedienti scontati che non riescono a tirar fuori il film dalle sabbie mobili di una mediocrità sempre più banale e derivativa.

Alessandro Ottaviani 30/01/2019

Fonte immagini: universalmovies.it

At Eternity's Gate – un film sul significato dell’essere artista

Il nuovo film di Julian Schnabel non è una biografia su Van Gogh, bensì la ricostruzione dei suoi ultimi quattro anni di vita tra Arles e Parigi, che avviene tramite un processo di “accumulazione” di stralci di eventi realmente accaduti e tasselli reinventati, ripercorsi, alfine di raccontare l’uomo dietro al segno, e l’artista prima dell’opera. Non solo i quadri come riferimento ma anche le famose lettere, scambiate tra Vincent e suo fratello Theo, unico punto di riferimento.

L’interesse del regista, anche lui pittore e artista figurativo, non si concentra troppo sugli aspetti storico-critici ma prova ad evocare un risultato tridimensionale e materico dell’intento del pittore; nel ruolo di Van Gogh, Willem Dafoe, già vincitore della Coppa Volpi e ora in corsa per il premio Oscar, si mette alla prova esercitandosi in prima persona a dipingere (con esercizi suggeriti dal regista che gli consiglia di iniziare dagli oggetti per poi passare ai paesaggi) diventa qui il tramite per un senso più alto, che si muove appunto oltre il successo e l’interazione con l’altro (viene ad esempio rappresentata l’amicizia controversa con Paul Gauguin e i rapporti con gli abitanti di Arles), presentando la solitudine di un uomo al cospetto della natura travolgente, la sua corsa verso l’eternità della rappresentazione di un qualcosa che non si inventa, ma che solo grazie al suo dono è in grado di vivere per sempre.

La regia di Schnabel, autore che già in passato si è messo alla prova con vite celebri (basti pensare a Basquiat del 1996), realizza un racconto circolare e molto spesso apparentemente confuso, alcuni eventi si sovrappongono, altri battono duramente nella scansione di un finale preannunciato: grazie ad una regia dinamica e fluida, l’approccio del regista si connota in maniera specifica e il suo sguardo si realizza attraverso la pittura che si dispone sulla tela. Il pittore olandese viene ripreso durante le lunghe passeggiate per Arles, nella Francia del sud, e la natura gli suggerisce un impeto vitale irrinunciabile: deve dipingere, deve farlo in fretta, perché solo la realizzazione finale riesce a completarlo facendolo sentire parte di un tutto che non trova negli altri.

L’assorbimento degli elementi circostanti è un’esigenza che lo porta spesso a stendersi e rotolarsi, a coprirsi il volto di terra, a cercare la luce divina e gialla. La follia dell’uomo è più una distorsione del senso delle cose, uno scollamento dal tangibile, che determinerà l’automutilazione e la scelta di ricoverarsi alla clinica di Saint-Rémy. Le riprese si fondono con la confusione delle sue percezioni: la visione è alterata, appiattita, appannata, come in un ricordo di cui si dimenticano i contorni. E le voci sovrapposte nella testa dell’artista emergono e rimbombano anche per lo spettatore, che non può fare a meno di sentirsi perso. Infine, nel 1890, la morte oscura, nebulosa, ancora non chiara, per mano di due ragazzi o suicida. (Nel libro del 2011 Vincent van Gogh. The life, scritto da Steven Naifeh e Gregory W. Smith, i due autori discutono circa una tesi diversa dal suicidio). Il successo di Vincent Van Gogh si manifesterà solo dopo la sua morte, e sarà indescrivibile.

L’assorbimento degli elementi circostanti è un’esigenza che lo porta spesso a stendersi e rotolarsi, a coprirsi il volto di terra, a cercare la luce divina e gialla. La follia dell’uomo è più una distorsione del senso delle cose, uno scollamento dal tangibile, che determinerà l’automutilazione e la scelta di ricoverarsi alla clinica di Saint-Rémy. Le riprese si fondono con la confusione delle sue percezioni: la visione è alterata, appiattita, appannata, come in un ricordo di cui si dimenticano i contorni. E le voci sovrapposte nella testa dell’artista emergono e rimbombano anche per lo spettatore, che non può fare a meno di sentirsi perso. Infine, nel 1890, la morte oscura, nebulosa, ancora non chiara, per mano di due ragazzi o suicida. (Nel libro del 2011 Vincent van Gogh. The life, scritto da Steven Naifeh e Gregory W. Smith, i due autori discutono circa una tesi diversa dal suicidio). Il successo di Vincent Van Gogh si manifesterà solo dopo la sua morte, e sarà indescrivibile.

Schnabel riesce a restituire l’essenza del bisogno rappresentativo che coglie Vincent Van Gogh portandolo ad una frenesia unica di realizzazione. La stessa che motiva ogni artista e che lo veicola come soggetto comunicante. L’eco della rappresentazione dell’atto creativo di Clouzot si fonde alla grande sensibilità estetica del pittore e regista newyorkese, nonché alla forza espressiva delle opere, ed è inevitabile essere travolti dalla sensazione di totalità.

Silvia Pezzopane - 28/1/2019

Le immagini sono prese dal sito ufficiale del film.

Cosa dobbiamo realmente aspettarci dai Premi Oscar 2019

Il 22 gennaio 2019, l’Academy ha rilasciato la tanto agognata lista di nominati ai Premi Oscar che verranno assegnati a Los Angeles il prossimo 24 febbraio. Comunemente ci si riferisce agli Oscar come “il più importante riconoscimento” relativo al mondo del cinema, commettendo puntualmente l’errore di associare al fenomeno “più glamour” del mondo del cinema anche un titolo di merito artistico di pari livello. E’ bene ricordare che i premi Oscar sono riservati esclusivamente all’industria hollywoodiana, lungi quindi dall’essere un riconoscimento valido per l’intera scena cinematografica internazionale. Questo non significa che automaticamente i film premiati agli Oscar non siano validi, nessuno potrebbe mai sostenere una simile tesi. Serve però a ridimensionare il peso mediatico attorno a questo evento, carico infatti di connotazioni politiche e forti interessi economici. Diamo agli Oscar, insomma, il giusto valore e la giusta collocazione all’interno del sistema dei riconoscimenti cinematografici: sicuramente i “più importanti” a livello commerciale (l’industria cinematografica statunitense è quella che raccoglie più denaro a livello mondiale), sicuramente i “più ambiti” per chi lavora in Nord America e per chi ne fa una questione di status, ma di sicuro non una garanzia certa di valore artistico dei film.

Accade infatti che agli Oscar 2019 riceva ben sette nomination Black Panther, tra cui quella per il miglior film.  La statuetta che fu vinta da Eva contro Eva, da Casablanca e da Il padrino, quest’anno potrebbe finire a casa Marvel, premiando il tragicomico gruppo di super-attori in calzamaglia. Birdman (che il titolo di “miglior film” nel 2015 se lo meritò tutto) al riguardo fu profetico con una battuta a dir poco incisiva: “Un altro Blockbuster. Guarda come brillano i loro occhi. Vogliono questa merda non le tue chiacchiere filosofiche del cazzo.”

La statuetta che fu vinta da Eva contro Eva, da Casablanca e da Il padrino, quest’anno potrebbe finire a casa Marvel, premiando il tragicomico gruppo di super-attori in calzamaglia. Birdman (che il titolo di “miglior film” nel 2015 se lo meritò tutto) al riguardo fu profetico con una battuta a dir poco incisiva: “Un altro Blockbuster. Guarda come brillano i loro occhi. Vogliono questa merda non le tue chiacchiere filosofiche del cazzo.”

Esulteranno poi i fanatici del politically correct: gli #OscarsSoWhite sono diventati su Twitter gli #OscarsSoBlack. Non necessariamente un bene, quindi, il cambiamento forzato che fa arrivare alle nomination, oltre a Black Panther, un non brillante Spike Lee con Blackkklansman (7 nomination).

Trionfano ancora gli stranieri con Cuaròn (Roma riceve 10 nomination) e Lanthimos (La favorita ne prende altre 10), tra i più nominati anche Vice (8 nomination), A Star is Born (8), seguiti poi da Green Book e Bohemian Rapsody con 5 nomination per uno. Lista completa qui: https://oscar.go.com/nominees

Marco Giovannetti 23-01-2019

Foto: Screenrant.com, Oscar.go.com

Cinema e biopic: rivivere la vita di uomini straordinari

Perché andiamo al cinema? Una bibliografia immensa ha provato a rispondere a tale quesito. Ci piace andare al cinema essenzialmente per ritrovare in quelle storie narrate elementi combacianti con la nostra realtà personale, oppure caratteri totalmente opposti e per questo capaci di espiare un nostro dolore o esorcizzare le nostre paure. Entriamo nella sala buia di un cinema come se rientrassimo nel grembo materno, uscendovi rinati dopo una gestazione di novanta o più minuti. Con lo sguardo rivolto verso l’alto viviamo vite diverse, pur restando noi stessi. Siamo uno, nessuno e centomila. siamo ora una ragazza adolescente incinta, adesso un aspirante musicista jazz, e poi un soldato sul confine messicano, o un cacciatore di replicanti. Ed è proprio su questa stessa sete di identificazione che amiamo così tanto i biopic.

Se prima ci limitavamo a leggere libri dedicati a una tale figura storica, o guardare ammaliati infiniti documentari, con il cinema lo spettatore compie un ulteriore passo in avanti nel tortuoso cammino della conoscenza. Il filtro della realtà che separava il personaggio dal pubblico viene per un momento azzerato. Attraverso l’intermediazione dello schermo cinematografico e dell’interpretazione attoriale, può attivarsi quel processo di immedesimazione che fa del pubblico un surrogato indiretto del cantante/scrittore/ scienziato che compare sullo schermo. Lo spettatore vanta ora un accesso prioritario e privilegiato nella conoscenza (più o meno manipolata dalle licenze poetiche prese dal regista e dallo sceneggiatore) della vita vera o presunta di quel dato personaggio famoso. E anche se molto spesso un dato passaggio non corrisponde con quanto accaduto realmente nella vita di questi uomini e donne stra-ordinari (nel senso proprio di extra-ordinari, quindi fuori da quella che per noi è la normalità) solo perché esso viene mostrato sullo schermo, verrà interpretato come veritiero. È il dono (o la maledizione) del cinema, quello di usare il vero per autentificare il falso, giocando con molteplici codici, anche extra-diegetici quali i ricordi e le emozioni del pubblico in sala.

Sorta di arte vampiresca, capace di succhiare la bellezza di ogni fenomeno artistico per aumentare il proprio prestigio e successo, il cinema dopo la letteratura e il teatro, ha iniziato ben presto a trarre linfa vitale dalla vita vera; ed ecco che la straordinarietà di vite al limite, la loro indole ribelle, anticonformista, o la loro aura alacre e geniale si trasmuta in benzina pronta ad accendere i motori della produzione cinematografica; un filtro di potenza e (in)successo che riempie la fonte del cinema da cui lo spettatore assetato di storie in cui ritrovarsi, o con cui sognare, è sempre pronto ad abbeverarsi. Come sottolinea anche Sandro Bernardi il cinema, alla stregua del racconto mitologico, si appropria degli aspetti misteriosi del mondo rendendoli accessibili. Con esso si tenta di dare un senso alla vita e, allo stesso tempo, si genera una parvenza di immortalità alla storia narrata e all’uomo o alla donna che ne è protagonista.

Sorta di arte vampiresca, capace di succhiare la bellezza di ogni fenomeno artistico per aumentare il proprio prestigio e successo, il cinema dopo la letteratura e il teatro, ha iniziato ben presto a trarre linfa vitale dalla vita vera; ed ecco che la straordinarietà di vite al limite, la loro indole ribelle, anticonformista, o la loro aura alacre e geniale si trasmuta in benzina pronta ad accendere i motori della produzione cinematografica; un filtro di potenza e (in)successo che riempie la fonte del cinema da cui lo spettatore assetato di storie in cui ritrovarsi, o con cui sognare, è sempre pronto ad abbeverarsi. Come sottolinea anche Sandro Bernardi il cinema, alla stregua del racconto mitologico, si appropria degli aspetti misteriosi del mondo rendendoli accessibili. Con esso si tenta di dare un senso alla vita e, allo stesso tempo, si genera una parvenza di immortalità alla storia narrata e all’uomo o alla donna che ne è protagonista.

Colette, Freddie Mercury, Marie Colvin, Stanlio e Ollio sono scrittori, cantanti, giornalisti, attori che avevano già reso straordinarie le proprie esistenze, ma adesso, grazie a una cinepresa, sono a tutti gli effetti immortali.

Quelli citati sono solo gli ultimi protagonisti di pellicole giunte adesso nelle sale cinematografiche (“Colette”, “Bohemian Rhapsody”, “A private war”, “Stanlio & Ollio”), eppure la storia del cinema è ricca di quelli che ben presto abbiamo imparato a chiamare “biopic”.

Che tu sia stato un attore, regista, cantante, scienziato, scrittore, politico, perfino un criminale non ha importanza; se hai lasciato un segno nella storia ben presto ritroverai il tuo nome preceduto dalla tanto reiterata frase “tratto dalla storia vera di…”. Poter elencare tutti i film biografici comparsi sulla scena negli ultimi anni sarebbe impossibile. Sono centinaia i titoli meritevoli di una citazione, e lo spazio di un articolo è troppo limitato per nominarli tutti. Qui di seguito vi segnaliamo allora non solo i biopic più famosi, ma i più fedeli allo spirito del personaggio ritratto.

Così è stato per Bob Dylan con “Io non sono qui”. Per un artista immenso come Dylan non bastava un solo attore per interpretarlo. E così Todd Haynes chiama a sé sei attori di sesso, razza ed età differenti tra loro (tra cui Christian Bale, Heath Ledger e Cate Blanchett) per dar vita alle diverse maschere che hanno segnato il carnevale personale del cantautore, intervallato da successi, cadute e risurrezioni.

La carriera e la notorietà del pugile Jake LaMotta costituiscono uno di quei rari esempi in cui il successo del film supera quello della vita da cui è stato tratto. E così nel 1980 “Toro Scatenato” divenne un’opera capace di recidere i fili che la legavano alla realtà, fino ad appropriarsi di una esistenza e storia propria.

Fuori dalle righe, geniale: così era Wolfgang Amadeus Mozart, e così è “Mozart”, il film con cui Milos Forman ha riscritto e riportato sullo schermo la vita del compositore austriaco. Geniali lo erano anche due grandi scienziati come Albert Einstein e Stephen Hawkins. Due uomini che dietro al metodo scientifico e alle grandi scoperte, nascondevano dolori e lotte personali. Un connubio che il mondo del cinema e della televisione non poteva esimersi dal non raccontare, dando vita a opere come “Il mio amico Einstein” e “La teoria del tutto”.

Nel 2014 (ma in Italia il film arrivò nel 2015) è stata invece la volta del geniale matematico britannico Alan Turing. Morten Tyldum con “The Imitation Game” racconta con fare commovente, rispettoso ma alquanto convenzionale le vicende (già portate sullo schermo in Breaking the code nel 1996) che portarono Turing a risolvere la codifica di Enigma per intercettare i sottomarini tedeschi; oltre allo scenario di guerra, il film attraversa il dramma personale di Turing, incriminato e incarcerato per essere omosessuale in una nazione e in un momento storico che punivano tale tendenza. Matematico come Turing era anche John Nash, protagonista di “A beautiful mind” di Ron Howard, la cui vita ostacolata dalla schizofrenia non poteva non diventare materiale cinematografico. A prestare il corpo a questo geniale personaggio un incredibile Russell Crowe.

Una fotografia calda, delicata colta in un’atmosfera sospesa, come i sogni d’amore tradotti in poesia. Così si presenta Bright Star di Jane Campion, opera biografica dedicata alla vita del poeta inglese John Keats (interpretato da Ben Whishaw). L’amore per Fanny, la creazione poetica, la malattia: tutto passa per la cinepresa della regista neozelandese capace di riportare gli eventi con rispetto e armonia.

A trovare un proprio spazio tra i vari biopic, vi è la vita di un cecchino. Con “American Sniper” Clint Eastwood porta infatti sul grande schermo la vita del tiratore scelto Chris Kyle (interpetato da Bradley Cooper), cecchino della Navy Seal che, rientrato dalla guerra in Iraq, è stato ucciso da un vicino di casa dopo avergli impartito lezioni di tiro.

Non solo regine (“The Queen”; “Grace di Monaco”; “Elizabeth: the golden age”), hacker (“Il Quinto potere”, “Snowden”) criminali (“Nemico pubblico”, “Blow”, “Loving Pablo)), pittori (“Van Gogh”). Il mondo del cinema ama la vita, ama riprodurla, ama farla rispecchiare negli occhi degli altri. Tanti e molti sono i biopic che verranno prodotti. Saremo noi spettatori a scegliere quale fare nostro.

Elisa Torsiello, 5 novembre 2018

The last dreamer: in ricordo di Bernardo Bertolucci

La notizia giunge improvvisa, come i colpi di fucile che colpiscono il partigiano in Novecento. Lunedì 26 novembre 2018 è venuto a mancare uno degli ultimi grandi del cinema italiano: Bernardo Bertolucci. Ogni parola risulta vana dinnanzi alla grandezza di questo autore, troppo spesso criticato e sottovalutato da una nazione come quella italiana che lui stesso ha saputo paradossalmente raccontare così bene, così onestamente. Intellettuale, visionario, ribelle; sono tanti, troppi e forse inutili gli aggettivi con cui si possono ricordare Bertolucci, la cui carriera è iniziata come assistente alla regia di Pierpaolo Pasolini. Perché lui era questo e molto altro. Forse allora è giusto ricordarlo per quel suo genio capace di dar vita a opere immortali, proprio come immortale è ora la figura di Bertolucci.

Corrono i personaggi di Bernardo Bertolucci. Corrono per scappare da un mondo a cui non vogliono appartenere, a cui non vogliono conformarsi. Si alzano i baveri delle giacche, si nascondono il viso dietro cappelli, quasi a reprimere un istinto, una sensualità che sanno non potranno trattenere. E poi danzano, sinuosi o animaleschi. Danzano un ballo sensuale, in nome della vita, o della passione.

Sono sognatori, rivoluzionari, uomini e donne forgiati dal fuoco degli ideali, incapaci di sostenere il peso di una società che non riconoscono come propria, o di un ruolo impostogli e per cui si credono inadeguati. E la loro vita scivola così via, come burro sciolto, o acqua sporca. C’è l’imperatore che non regna (“L’ultimo imperatore”); il padre che non accetta il suo non essere più padre (“La tragedia di un uomo ridicolo”); la madre che non vuole essere madre ma amante (“La luna”); la società in cui i personaggi di Bertolucci sono immessi è uno specchio riflettente una visione che i protagonisti non riconoscono e che vogliono – inutilmente -ribaltare. Un’ambiguità esistenziale e politica che Bertolucci non ha mai smesso di raccontare in tomi cinematografici passati alla storia come “La strategia del ragno”, “Il conformista”, “Il tè nel deserto” e ben espressa sin dall’inizio, con quella asserzione affidata a Fabrizio in "Prima della rivoluzione": «Sono una pietra, non cambierò mai. Ho la febbre: la nostalgia del presente, ma il mio futur o da borghese è nel mio passato da borghese. Così, per me, l'ideologia è stata una vacanza. Credevo di vivere gli anni della rivoluzione, invece vivevo gli anni prima della rivoluzione, perché è sempre prima della rivoluzione che si è sempre come me».

o da borghese è nel mio passato da borghese. Così, per me, l'ideologia è stata una vacanza. Credevo di vivere gli anni della rivoluzione, invece vivevo gli anni prima della rivoluzione, perché è sempre prima della rivoluzione che si è sempre come me».

Sono uomini e donne votati alla trasgressione, nel senso letterale del termine, quelli di Bertolucci. Essi, cioè, non possono esimersi dal trasgredire il senso comune in tutte le sue forme: sessuale, politico, umano. Son uomini e donne passionali, che si lasciano trascinare dal ritmo prima sincopato, e poi accelerato, delle proprie pulsioni. Perfino nel suo ultimo lungometraggio, quel mediocre io e te dalla forza indebolita - come indebolito era il corpo del suo regista - si nascondeva quel desiderio di solitudine volto a rifuggire dalla quotidianità che sempre esige e nulla da in cambio.

Bertolucci era anche questo; un uomo fattosi cantore della propria provincia, quella Parma così rossa, così rivoluzionaria, eppure così bigotta. Tra le bandiere del Partito Comunista di “Prima della rivoluzione” inizia a insinuarsi il potere di una borghesia autocompiaciuta, che si nutre di false promesse tanto fino a scoppiare in “La tragedia di un uomo ridicolo”. Una dicotomia costante, un corpo a corpo tra rivoluzione e potere, che nasce, cresce e riempie di stupore gli occhi degli spettatori con quel Novecento capace di raccontare la vita di umili mezzadri come un kolossal hollywoodiano.

Mancherà Bernardo Bertolucci. O meglio, mancherà il Bernardo Bertolucci uomo, perché quello regista rimarrà per sempre.

"Non si può mica vivere senza Rossellini" diceva un amico a Fabrizio in "Prima della rivoluzione". E da oggi sarà un po’ più difficile vivere senza Bertolucci.

Teniamocela stretta la sua eredità. È una delle cose più preziose che il cinema italiano, sempre più povero, ha.

Elisa Torsiello, 26 novembre 2018

“Joe Wright. La danza dell’immaginazione”, la prima monografia al mondo sul regista inglese

L’infanzia tra gli spettacoli di marionette, il piccolo teatro da 120 posti a gestione familiare, l’amore per le arti, non ultima quella cinematografica: sono questi i principali elementi che caratterizzano la formazione di Joe Wright, regista inglese noto soprattutto per film come “Orgoglio e Pregiudizio” e “Anna Karenina”. Amato in patria e apprezzato dalla critica, la sua fama sembra sempre essere oscurata da quella dei suoi film, come forse è giusto che sia, ma è proprio cercando di supplire alla sua scarsa conoscenza al grande pubblico italiano che Elisa Torsiello, cinefila e giovane promessa della critica cinematografica, ha scritto e pubblicato per Bietti Heterotopia la prima monografia al mondo sul regista inglese: “Joe Wright. La danza dell’immaginazione, da Jane Austen a Winston Churchill”. La sua è innanzitutto una dedica, un modo di ringraziare il regista che le ha cambiato la vita: la stessa autrice,intervistata da Recensito, ha affermato che è stato proprio “Espiazione”, uno dei più apprezzati film di Joe Wright, ad aver scatenato in lei la voglia di scrivere di cinema e di occuparsene in maniera approfondita.

Perché Joe Wright non è solo l’autore delle trasposizioni cinematografiche di alcuni tra i romanzi più amati, la sua carriera spazia dalle serie televisive agli spot pubblicitari, e arriva al grande schermo con generi come il thriller e il biopic. Parte della critica e in particolare del pubblico dopo l’esordio cinematografico con “Orgoglio e pregiudizio”, basato sul romanzo di Jane Austen, lo ha etichettato come regista di film adatti alle signore, eleganti e a lieto fine, commettendo un errore grossolano. Come spiegato da Elisa Torsiello, infatti, già dietro il primo lungometraggio del regista inglese si nasconde una cura del dettaglio assolutamente insolita tra i registi suoi contemporanei, e un’attenzione alla bellezza e alla perfezione di ogni scena, senza considerare che quasi tutte le storie da lui riprese hanno un finale amaro e non un classico happy ending. Dario Marianelli, compositore italiano che ha lavorato con Joe Wright per quasi tutti i suoi lungometraggi, sottolinea invece come nell’opera prima del regista inglese sia possibile bloccare il video sullo schermo in un qualsiasi momento e la maggior parte delle volte l’immagine fermata potrebbe essere messa in cornice, quasi un oggetto a sé stante. L’ispirazione pittorica, infatti, risulta fondamentale nel lavoro di Joe Wright, e se per il romanzo della Austen il riferimento pittorico principale è quello di Constable e Turner, paesaggisti inglesi, e quello del teatrale “Anna Karenina” è Monet, quello di “Espiazione”, tratto dal romanzo di Ian McEwan, può essere piuttosto ricercato nella pittura campestre di Giovanni Fattori. Marianelli, poi, è autore della prefazione al libro di Elisa Torsiello, mentre la postfazione è a cura di Seamus McGarvey, direttore della fotografia e amico di Joe Wright, ospite della serata di presentazione della monografia al cinema Arsenale di Pisa.

I contributi di pregio all’opera di Elisa Torsiello non fanno altro che impreziosire una monografia ben scritta, dettagliata e completa, in cui tutto l’amore dell’autrice per il suo regista d’elezione traspare senza essere d’intralcio ad un’analisi oggettiva della sua opera. La monografia è stata già presentata alla 75esima edizione del Festival del cinema di Venezia e al Piccolo Teatro Strehler di Milano durante la fiera Bookcity.

Pasquale Pota 19-11-2018

"Joe Wright. La danza dell'immaginazione, da Jane Austen a Winston Churchill": prima monografia dedicata al regista inglese. Recensito incontra l'autrice Elisa Torsiello

Mentre sui siti di cinema si riporta la notizia che il gruppo alternative metal statunitense dei Nine Inch Nails curerà la colonna sonora di The woman in the window (2019), prossimo film di Joe Wright, quest’ultimo è protagonista in Italia della prima, accurata, intrigante monografia dedicatagli. Edita dalla Bietti collana Heterotopia, Joe Wright. La danza dell’immaginazione, da Jane Austen a Winston Churchill, è un must have per chiunque sia appassionato o voglia occuparsi di cinema. Ma soprattutto non può mancare nella libreria di chi è rimasto affascinato più di una volta dalla tecnica registica di Wright. Come è successo alla preparata autrice del volume, Elisa Torsiello, giovane critica cinematografica, la quale, da grande ammiratrice dello stile del regista inglese, ha deciso di lanciare un impulso affinché altri possano interessarsi alla sua arte. Recensito ha incontrato Elisa per parlare del suo libro e della sua passione per la settima arte, oltre che di Joe Wright. Su cui l’autrice tiene subito a precisare: «Joe sa che ho scritto questa monografia e ha richiesto una copia in inglese. Me l’ha detto Seamus McGarvey».

Iniziamo quindi con la domanda più convenzionale: perché Joe Wright?

È stato il regista che mi ha cambiato la vita. Alfred Hitchcock e David Fincher sono i miei preferiti, però Joe mi ha aperto la strada della critica cinematografica. Prima ero solo una spettatrice comune, andavo al cinema perché c’era tale attore o tale film e non ero interessata agli aspetti più tecnici; invece dopo Espiazione è cambiato tutto. Questo lo devo anche a Dario Marianelli e Seamus McGarvey, oltre che alla fotografia e al montaggio: tutti quegli universi e nomi del tutto ignorati dallo spettatore medio, insomma.

Il regista inglese si definisce “figlio di burattinai”: per te chi è, invece, Joe Wright?

Per me è il cinema. Ma anche la rivincita di tutti quei ragazzi che, con la propria immaginazione, sono riusciti a dare un calcio al passato, ad avere la meglio su cattiverie e bullismo, di cui lo stesso Wright fu vittima a causa della sua dislessia. Joe è riuscito coraggiosamente a dimostrare quanto il cinema possa migliorare davvero una vita. Lui a me l’ha cambiata, quindi per me Joe Wright è il cinema, proprio come lo è Hitchcock per altri motivi.

Questa idea di rivalsa nei confronti di difficoltà giovanili vale anche per te?

Occupandomi di cinema, sono diventata un po’ più ottimista e ho imparato a credere nei sogni. Con il tempo ho scoperto nuovi modi di approcciarmi alla realtà. Ora penso anche che, se veramente vuoi una cosa, vai e te la prendi. Magari non sempre accade, però almeno puoi dire di averci provato. E solo per questo, devi darti una pacca sulla spalla. Joe Wright ha ricevuto anche dei premi a conferma del lavoro svolto. Io per ora ho ricevuto solo pacche sulle spalle: è grazie a Joe se sono disoccupata (ride, ndr).

Hai nominato anche Hitchcock e Fincher come registi preferiti. Insieme a Wright, che tipo di cinema rappresentano per te?

Joe è l’intermediazione fra la fantasia e la realtà. È anche lo sguardo, e in questo ha un punto di contatto con Hitchcock. Alfred è il voyerismo, lo sguardo che guarda attraverso la fessura: Joe va a studiare quello sguardo, appunto. Fincher è una trottola, è quell’autore che riesce a toccare vari generi, rendendosi sempre riconoscibile: non ha una definizione, per questo è così importante e fantastico per me.

Che legame ha Joe Wright con l’Italia?

Molto forte. Da quello che ho capito parlando con Seamus McGarvey, lui affitta, qualche volta, una casa a San Casciano in Val di Pesa, vicino Firenze, da una signora che ha una figlia amica di Rosamund Pike, ex fidanzata di Joe. In questo posto ha scritto Espiazione e Anna Karenina. Quindi l’Italia è una grande fonte di ispirazione. Ma basti solo pensare che due dei suoi collaboratori più stretti, Valerio Bonelli e Dario Marianelli, sono italiani. E McGarvey abita in Italia.

Nella Prefazione al tuo libro, Dario Marianelli scrive che Wright tocca ogni immagine come se fosse un dipinto. Tu a quale pittore accosteresti Joe?

Non ce n’è uno in particolare, cambia in base ai film. Ad esempio, in Anna Karenina è vicino tantissimo a Claude Monet. In Orgoglio e Pregiudizio vi rivedo John Constable con un pizzico di William Turner. Espiazione ricorda la pittura di Giovanni Fattori.

Oscilla fra Impressionismo e Realismo, dunque?

Esatto. Forse più Impressionismo.

Qual è, secondo te, la colonna sonora più riuscita del duo Marianelli-Wright?

Qual è, secondo te, la colonna sonora più riuscita del duo Marianelli-Wright?

Espiazione. Perché riesce a rendere musica un suono come quello del battere sui tasti di una macchina da scrivere. Ti fa commuovere anche senza guardare un’immagine. Sentendo le note di Elegy for Dunkirk, per esempio, davvero sembra di vivere quel piano sequenza osservato sullo schermo poco prima.

Hai intitolato il tuo volume “La danza dell’immaginazione”: che ballo è Joe Wright?

(ride, ndr) È un valzer, molto simile a quello sentito in Anna Karenina. Quando parlo di danza non intendo quella compiuta materialmente dagli attori, ma soprattutto quella della cinepresa nei piani sequenza: talmente elegante e sinuosa che non puoi non accostarla ad un valzer. Non è di certo un tango, o un fandango, comunque.

Elegante e regale, ma anche romantica…

In Joe c’è poco di romantico. È vero che le storie sono d’amore, ma vanno a finire quasi tutte male. A parte in Orgoglio e Pregiudizio, ma in Espiazione, Anna Karenina, Hanna, L’ora più buia c’è sempre quel pizzico di “bittersweet”, (dolceamaro, ndr) come direbbero gli Inglesi. Non si riesce mai a toccare l’apice del romanticismo. Quindi, quando sento che Joe Wright è sottovalutato proprio perché le sue opere vengono reputate romantiche, mi arrabbio. Spero che con il mio libro questo mito venga sfatato, finalmente. Ci tenevo a rendere giustizia all’opera di un autore che ha tanto da dire e in pochi lo hanno compreso.

Secondo te che tipo di magia ha regalato al cinema?

Aver trovato un connubio fra realtà e immaginazione. La sua magia è riuscire a catapultarti nella storia. Non tutti ci riescono. Sarà per questo che forse, secondo me, gli affidano sempre film tratti da libri: lui prende una storia e la fa sua, non fa un banale copia e incolla, niente è pedissequo in Joe Wright. Lui ti proietta nella storia e te la fa amare. Quando uno dei due aspetti, immaginazione o realtà, va a superare troppo l’altro, questa magia viene meno. Penso a Pan, dove l’immaginazione ha preso il sopravvento. Oppure a Il solista, dove era troppo neorealista. In certi film cala un po’ il suo tocco magico.

Seamus McGarvey scrive nella Postfazione: “Nulla è lasciato al caso all’interno delle sue inquadrature: tutto parla di lui, tutto parla della vicenda che sta raccontando”. Qual è, per te, la sua inquadratura più potente a livello di immaginazione?

Ci dovrei pensare su a lungo, sono troppe! Ne posso forse indicare due: una è in Espiazione, la scena d’amore nella libreria, ossia Cecilia sospesa tra le braccia di Robbie. E la seconda è in Anna Karenina, quando si butta sotto il treno e dice “Forgive me” (“Perdonami”, ndr). Da critica, però, direi la scena in cui Winston Churchill accende il sigaro in L’ora più buia, con il bagliore che illumina il viso mentre attorno è tutto scuro.

Che film ti piacerebbe realizzasse Wright?

Finalmente qualcuno che me lo chiede! Un film su Mary e Percy Shelley: credo che lui sia nato per fare un film del genere. Con Aaron Taylor-Johnson nei panni di Percy e Keyra Knightley in quelli di Mary. Oppure Miele di Ian McEwan. Già vedo il cast: Tom Hardy, Tom Hiddleston, Rufus Sewell e Saoirse Ronan come protagonista.

Da Elizabeth Bennet ad Anna Karenina, passando per Briony Tallis e Hanna Heller: chi è la donna per Joe Wright?

Una donna forte, che lui modella in base ai ricordi di sua mamma e di sua sorella. È una donna capace di distruggere una vita con la forza dell’immaginazione, come Briony, oppure di togliere o salvare una vita, come Hanna. Sono donne di tutte le età, ma accomunate da una forza interiore capace o di amare alla follia, o di distruggere.

Qual è secondo te quella più riuscita?

Hanna.

E il film di Wright più sottovalutato?

Hanna, senza esitare. È un film completo. Per ogni appassionato di cinema, esso è un’esperienza catartica, penso. Trovi di tutto, a cominciare da Robert Bresson. E poi c’è la musica dei The Chemical Brothers, Tom Hollander vestito con una tuta che ricorda quella di Uma Thurman in Kill Bill, il fischiettio che rammenta il film Il mostro di Düsseldorf: è ricco di citazioni, ma nessuno lo ha compreso, non riesco a capirne il motivo. Probabilmente perché si distaccava dall’estetica tipica di Wright, o meglio: da quella che gli altri pensavano fosse la sua estetica, tra film romantici e storie d’amore. In Hanna c’è una ragazza che è cresciuta con le favole dei Fratelli Grimm e deve imparare a diventare grande da sola, combattendo contro la strega cattiva che è una bravissima Cate Blanchett. Da rivalutare.

Qual è la tua citazione preferita tratta da uno dei suoi film?

“Come back, come back to me” tratta da Espiazione. Oppure “Mi avete stregato anima e corpo, vi amo vi amo” di Mr. Darcy in Orgoglio e Pregiudizio: è stata la frase che ho scritto per anni nei diari della Smemoranda.

Tre aggettivi per descrivere Joe Wright e il suo cinema?

Cinema: elegante, sognatore ma realistico. Lo so che sembra un ossimoro...

Lui: meticoloso, attento, sognatore.

In uno dei capitoli finali del tuo libro scrivi riguardo ad una “prima chiusura del cerchio”: è davvero stato ultimato un ciclo? E ora quale si aprirà?

Con Nosedive (primo episodio della terza serie di Black Mirror, diretto da Joe Wright, ndr), secondo me, lui ha concluso un ciclo. Dopo Pan voleva lasciare il cinema: era giusto che ritornasse all’origine proprio con una serie tv. Ora si apre un nuovo cerchio che, probabilmente, sarà una sorta di copia e incolla di quello precedente. Spero però sempre su base inglese perché, quando ha virato sulle produzioni americane, Joe Wright non ha avuto gran successo. Che sia un ciclo di film più bilanciato su quel famoso equilibrio fra realtà e immaginazione, ecco.

A chi consiglieresti di vedere Joe Wright?

A chi consiglieresti di vedere Joe Wright?

Sicuramente ai ragazzi che si stanno approcciando all’università: se sei interessato al mondo dell’arte o del cinema, lui dà la spinta finale, il coraggio di iscriverti e di perseguire quel determinato sogno. È successo a me e sono venuta a scoprire a Venezia che è accaduto anche ad un’altra ragazza. Inoltre, suggerisco agli appassionati di cinema e di arte di guardarlo: Joe è un uomo che è cresciuto con l’arte e, quindi, è normale che quando sei un autore tu porti la tua arte, quello che ti ha fatto crescere, che ti ha modellato nelle tue opere. Lui vive di cinema, di storia dell’arte e ciò si ritrova nei suoi film.

Se dicessi la parola “mani”, tu a cosa la accosteresti?

Fil rouge di tutta la produzione di Joe.

“Occhi”?

Lily James in L’ora più buia.

Specchi?

Il vero sé.

Chi butti dalla torre, Keyra Knightley o Saoirse Ronan?

Benchè mi piaccia molto anche Saoirse, salvo Keyra.

Jane Austen o Ian McEwan?

Giù Jane Austen!

Carlo II o Winston Churchill?

Scelgo Churchill.

Lev Tolstoj o James Matthew Barrie?

Non li amo entrambi, però vada per Barrie.

Che effetto ti ha fatto pubblicare il libro con la Bietti Editore? Che avventura è stata?

Penso di aver giocato tutta la carta del karma e delle buone azioni che ho fatto in passato per arrivare a ciò. È stata una cosa inaspettata: io inviai una copia ad alcune case editrici e la Bietti mi rispose subito sì. Il libro era impostato in maniera totalmente diversa: ad esempio, i capitoli erano suddivisi in base ai temi riscontrabili nei film di Wright, tra cui la donna, i bambini.... Seguivo un altro modello, ma la Bietti mi convinse a cambiare tutto: trattandosi del primo libro al mondo su Joe Wright, dovevo analizzare tutto fin dall’inizio, a partire dalle serie televisive, comprendendo anche gli spot pubblicitari. È stata una rivoluzione completa e grazie a loro, forse, sono anche meno prolissa e proustiana. Per me virgole e punti erano quasi inesistenti: con la Bietti ho imparato tanto. Devo ringraziarli molto, perché non è facile puntare su Joe Wright, avevano molta paura. È vero che è conosciuto, però non ai livelli di David Lynch o Christopher Nolan, per intenderci. E invece ho avuto ragione io, per ora sta andando bene: ci sono tanti sognatori in giro.

Quando è nato in te quest’amore per la settima arte?

Penso da piccolissima. Ogni ricordo che ho di me da bambina sono io davanti ad uno schermo, fosse del cinema, della tv o del PC. Il primo film che ho visto è stato Il Re Leone della Disney: avevo quattro anni e mia zia mi portò al cinema. Rimasi tutto il tempo a guardare la luce di proiezione: zia ripete sempre, infatti, che ero già predisposta, che era nel mio destino esaminare cosa c’è oltre un film. Mio padre mi ha poi fatto “coltivare” la passione perché, quando sceglievamo insieme un film, lui si addormentava ed io andavo avanti tutta la sera, finendo per vedere a sei anni Le Iene di Tarantino. Ma questa è un’altra storia. (ride, ndr) Mamma invece mi ha supportato, sebbene arrivassi ogni giorno con un dvd nuovo a casa: era disperata perché non sapeva dove metterli! Però è stata lei che mi ha lasciato andare, con il motorino, a vedere Espiazione al cinema, nonostante quel giorno piovesse a dirotto.

Meglio spettatrice o meglio critica?

Per quanto riguarda Joe Wright, una via di mezzo: per riuscire ad apprezzare certi aspetti come i piani sequenza, devi essere critico. Però, per come riesce a gestire lui la regia, bisogna essere spettatori. Comunque non riesco più ad essere solo spettatrice, da anni ormai. Un po’ mi maledico per aver studiato cinema: a volte vorrei avere ancora quell’ingenuità di visione che avevo una volta.

Hai già presentato il libro a Venezia, Pisa e Roma. Il 17 novembre sarai alla manifestazione Bookcity di Milano invece: che effetto fa passare dall’altra parte, da intervistatrice a intervistata?

Io ho intervistato per anni persone legate al mondo del cinema, andando a conferenze e presentazioni…Essere dall’altra parte è un viaggio extracorporeo. La prima presentazione c’è stata a Venezia, un esordio col botto, ero emozionatissima, quasi non riuscivo a parlare. Per fortuna che ad affiancarmi c’erano Alessandro Boschi (redattore e conduttore storico del programma radiofonico Hollywood Party su Rai Radio3, ndr) e Steve della Casa (critico cinematografico e conduttore storico di Hollywood Party su Rai Radio3, ndr). La seconda a Pisa ho avuto come ospite Seamus McGarvey: anche lì cuore a mille, ma lui è riuscito a mettermi a mio agio. E poi c’era anche un mio amico, Antonio Capellupo (responsabile della programmazione per il Cineclub Arsenale di Pisa, ndr), che ha organizzato l’evento: un’altra persona che non ringrazierò mai abbastanza. A Roma è andata ugualmente bene, grazie anche alla presenza di Emanuele Rauco, giornalista e critico cinematografico.

Un conto è parlare degli altri, come un critico, male o bene che sia. Quando devi parlare di te stesso, cambia tutto. Se non avessi parlato per anni davanti ad un microfono, probabilmente sarei svenuta alla prima presentazione, quindi grazie anche a Radio Eco (web radio degli studenti dell'Università di Pisa, ndr). Devo anche aggiungere che con il libro la mia autostima è aumentata: non avendo nulla su cui basarmi, mi sono affidata molto al mio senso critico e alle mie capacità, ho avuto fiducia in me stessa.

Tante soddisfazioni, quindi. Progetti futuri, invece?

C’è un’idea che vorrei portare avanti e che è su un altro Wright, Edgar. Non ha avuto il potere, come Joe, di cambiarmi la vita, però è un altro dei registi a cui devo qualcosa. Ma questa è un’altra storia, buona per un’altra intervista. Mi piacerebbe anche scrivere un libro su Alex Garland. Ma se fai di cognome Wright per me parti avvantaggiato e quindi ho gli occhi puntati su Edgar.

Chiara Ragosta, 16/11/2018

Paolo Virzì: atlante sentimentale di luoghi e cinema

In principio fu Livorno, poi Roma, addirittura la Old Route 1, destinazione Key West. Tanti e diversi sono i luoghi attraversati dai personaggi di Paolo Virzì; uomini e donne ordinari, con storie fatte di amori e tragedie personali sempre degne di essere raccontate. Personaggi che si muovono con fare sicuro, che conoscono la città perché parte di loro. Un universo ambientale che a sua volta riflette le idiosincrasie e gli umori lì vissuti, modellandosi e lasciandosi modellare dalle urla, gli abbracci, le lacrime che li abitano. I luoghi in Paolo Virzì non sono mai solo e soltanto semplici scenari; sono personaggi pronti a entrare in scena, per lasciarsi ammaliare e scrutare.

Corrono i ragazzi per le strade inquadrate (“Notti Magiche”); le attraversano sospiranti con un pullman d’epoca (“La prima cosa bella”), con un motorino singhiozzante (Tutta la vita davanti)o con un camper di famiglia (“Ella & John”). Intorno a loro città, campagne, incroci, istantanee rubate di esistenze giocate sempre sul filo del realismo. Sono luoghi facilmente individuabili o esplicitamente nominate, quasi per sottolineare l’importanza che essi giocano nelle vite dei personaggi. Mai destinate a un altrimenti immeritato anonimato i dettagli urbanistici dei film di Virzì si legano con cura maniacale ai movimenti degli attori. Un abbraccio sincero e silenzioso durante il quale gli uni rafforzano gli altri esaltandosi a vicenda. Perfino un non-luogo come può essere un call-center diventa specchio delle frustrazioni e aspirazioni negate dei propri protagonisti. Ogni vetrata non solo riflette i volti degli interpreti, ma anche le pagine delle tante piccole favole nere che lì si svolgono in sordina. Le camminate di Marta, Lucio, Giorgio, Sonia lungo i corridoi della struttura (la Multiple, azienda di vendita deserta e avveniristica, dislocata in una periferia romana isolante i propri precari dipendenti come degli ignari partecipanti a un reality-show) sono corse infinite alla ricerca di una stabilità impossibile da raggiungere.

A volte è una scuola ad aprire le porte di mille probabili avventure. Un fortino magico dal quale reperire un mantello magico col quale nascondersi dalle difficoltà domestiche. Basta un compagno d’istituto, una professoressa ed ecco che anche uno come Piero in “Ovosodo” si mette alla ricerca della propria rivalsa privata. Rivalsa che cercano anche le due protagoniste di “La pazza gioia”, attraversando in lungo e in largo la costa toscana e i campi rigogliosi, colorati, proprio come rigogliosa è la fantasia e la mente delle due donne.

A volte è una scuola ad aprire le porte di mille probabili avventure. Un fortino magico dal quale reperire un mantello magico col quale nascondersi dalle difficoltà domestiche. Basta un compagno d’istituto, una professoressa ed ecco che anche uno come Piero in “Ovosodo” si mette alla ricerca della propria rivalsa privata. Rivalsa che cercano anche le due protagoniste di “La pazza gioia”, attraversando in lungo e in largo la costa toscana e i campi rigogliosi, colorati, proprio come rigogliosa è la fantasia e la mente delle due donne.

Un legame talmente simbiotico quello tra personaggi e paesaggi nei film di Virzì tanto da costituire parte del titolo di una delle sue opere più famose: “Caterina va in città”.

Il trasloco da Montalto di Castro alla caotica capitale segna la vita della giovane protagonista, dando il via a una nuova fase della sua esistenza fatta di divertimento, attrazione verso mondi prima del tutto sconosciuti (tatuaggi, fughe d’amore, feste). Roma non è più una semplice città, ma la proiezione più ribelle di Caterina.

Una Roma che attira i giovani, fagocitandone sogni e speranze, che ritorna prepotente anche nell’ultimo film di Paolo Virzì, Notti Magiche. Una giostra nostalgica di miti del cinema italiano del passato ridotti a fantasmi idiosincratici di un’Italia non dissimile da quella di oggi: un’Italia che promette, ma non mantiene.

E intanto i giovani protagonisti di Virzì corrono, si amano, urlano, mentre la città guarda. E si fa guardare.

Pixar: 30 anni di sogni animati e innovazione digitale

In principio fu la Computer Graphics Division della Lucasfilm (all’epoca al lavoro ance su “Star Wars”). Poi, nel 1986, la Pixar si costituì software house indipendente – e fra i membri fondatori c’era anche un certo Steve Jobs, che si era appena licenziato dalla Apple. Dopo cominciò un lungo percorso, inizialmente accidentato – come in tutte le storie di formazione che si rispettino – in un mercato in cui le imprese dell’industria audiovisiva digitali nascevano e morivano in un battito di ciglia o quasi. C’era, anche, tanta voglia di innovare e una creatività fuori dai canoni tradizionali alla base di quest’azienda, che appena dieci anni dopo avrebbe portato nei cinema, grazie a una collaborazione con la Disney, “Toy Story”.

Da lì inizia la storia che il grande pubblico conosce bene, la storia dell’animazione digitale su grande schermo, composta di film dalla qualità tanto elevata da meritarsi persino candidature agli Oscar. “Pixar: 30 anni di animazione”, però, parte dal principio. Da “The Adventures of André and Wally B.”, primo cortometraggio realizzato nel 1984 da quel John Lasseter che tanta parte avrà nella vita della bottega di animazione digitale più famosa del mondo.

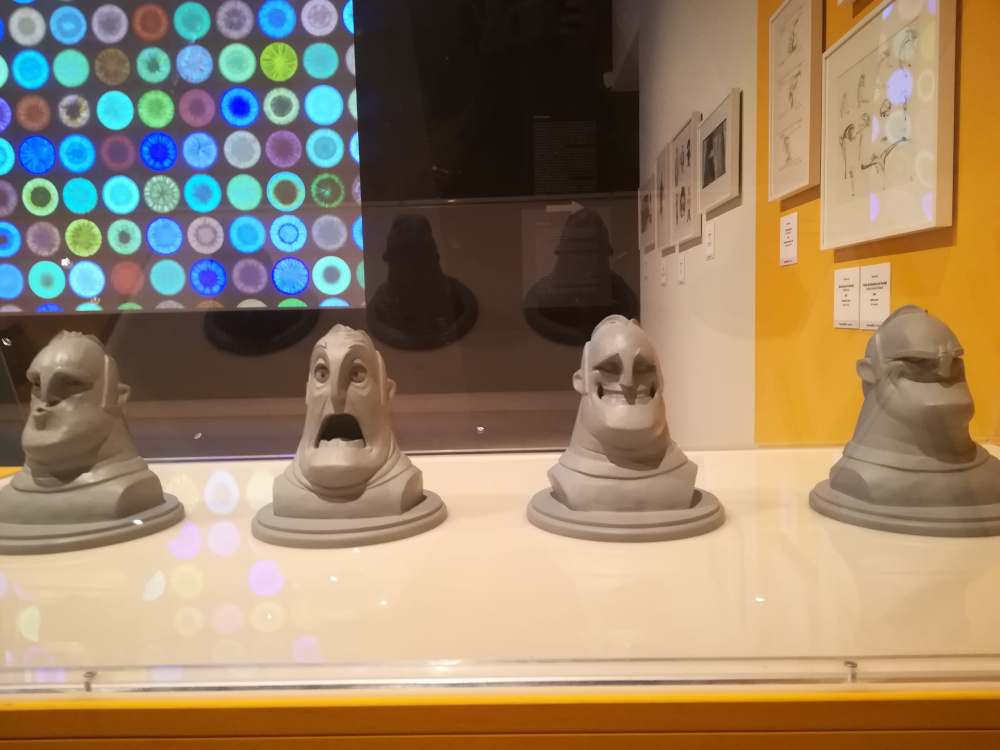

La mostra, ospitata a Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al 20 gennaio 2019, ripercorre così le varie tappe dello sviluppo e del successo della Pixar, correndo su due percorsi paralleli: quello dedicato ai concept originari dietro ogni film prodotto dalla multinazionale di Emeryville; quello tematico, che affronta, sala per sala, un aspetto tecnico e artistico differente dietro la creazione di un lungometraggio animato Pixar.

La mostra non si limita, infatti, a essere uno showcase di bozzetti, illustrazioni e riproduzioni in resina di personaggi e panorami, ormai entrati nell’immaginario collettivo del visitatore. E non è nemmeno un depliant propagandistico dei valori dei Pixar Animation Studios. Certo, la filosofia dell’azienda è presente in tutte le didascali, i pannelli e nell’assetto della mostra, che però si rivela molto di più. È un viaggio a tutto tondo, prima di tutto nelle tecniche digitali sviluppate per la realizzazione dei più semplici corti animati iniziali e poi di storie così ambiziose, da richiedere algoritmi appositi, per ricreare realisticamente l’effetto di movimento del pelo lucido di un orsetto di pezza come il Lotso di “Toy Story 3”.

A disposizione dei visitatori non c’è solo una serie di date – la storia della nascita e dello sviluppo degli Studios occupa una sala a sé stante – ma tutto il modus operandi dietro la creazione di un film Pixar. Si parte dalla triade “Storia – Personaggi – Mondo”, che ogni membro del team creativo deve tener presente come unica linea guida, potendo poi esplorare in totale libertà ogni versione possibile della storia da raccontare, prima di giungere a un concept condiviso. C’è la “credibilità”, quella coerenza interna fatta di regole proprie di cui bisogna tener conto, se si vuole offrire al pubblico una storia convincente. C’è il passaggio dal bozzetto alla scultura al modello in 3D per la creazione dei personaggi definitivi – una gestazione che tocca più arti e più competenze contemporaneamente.

C’è poi tutto l’aspetto strettamente tecnico della creazione di uno storyboard e della trasformazione di quello storyboard in suoni, colori, emozioni e in una base convincente per un lungo processo di animazione e ripulitura, che solo software messi a punto ad hoc possono permettere di realizzare – la Pixar, ai suoi esordi, brevettò Renderman®, ad oggi il software più utilizzato a Hollywood per il rendering delle scene animate in digitale.

C’è poi tutto l’aspetto strettamente tecnico della creazione di uno storyboard e della trasformazione di quello storyboard in suoni, colori, emozioni e in una base convincente per un lungo processo di animazione e ripulitura, che solo software messi a punto ad hoc possono permettere di realizzare – la Pixar, ai suoi esordi, brevettò Renderman®, ad oggi il software più utilizzato a Hollywood per il rendering delle scene animate in digitale.

Non mancano, ovviamente, i contributi filmati: dai primissimi cortometraggi in un’animazione 3D che per l’epoca era rivoluzionaria a chicche artistiche molto ricercate. Come lo Zootropio di Toy Story, sorta di lanterna cinese 2.0, che si rifà a uno zootropio tridimensionale de “Il mio vicino Totoro”, messo appunto dagli amici della Pixar per il Museo Ghibli di Mikitaka, a Tokyo. Qui è stato riadattato per mostrare come funziona l’animazione frame per frame, ricorrendo a delle sculture poste su piattaforme girevoli, invece che ai fotogrammi disegnati. E come l’Artscape: questo video, per la regia di Andrew Jimenez, prende il visitatore per mano e lo trasporta in un’esperienza visivamente immersiva all’interno di dipinti tradizionali, che vengono esplorati attraverso un movimento tridimensionale simulato e che raccontano i momenti salienti di ogni lungometraggio realizzato dai Pixar Studios fino a “Toy Story 3”.

“Pixar: 30 anni di animazione” si rivela così un’attrazione coloratissima per i bambini, sicuramente, ma soprattutto un’occasione per appassionati e addetti ai lavori di esplorare il dietro le quinte di un mondo complesso. Troppo spesso ci si convince che chi lavora nel mondo dell’animazione produca sogni bellissimi, frutto di un’ispirazione momentanea. Questa mostra prova, invece, quanto lavoro e quanto metodo esista persino dietro un semplice cortometraggio. Un’esperienza arricchente e alla portata di tutti, anche dei fan, semplicemente curiosi di scoprire cosa si nasconde dietro quei film che hanno segnato la loro infanzia.

Di Ilaria Vigorito, 31/10/2018

Il Presidente: dramma familiare o thriller politico?

“La Cordillera” è il titolo originale di “Il Presidente”, in inglese adattato come “The Summit”, che uscirà nelle sale italiane a partire dal 31 ottobre, distribuito da Movies Inspirational. È curioso che i tre i titoli descrivano, insieme, i tre protagonisti di questo thriller barra dramma familiare barra intrigo politico, che Santiago Mitre ha presentato in concorso alla 70° edizione del Festival di Cannes, nella sezione “Un certain Regard”.

Non è la prima volta che il regista argentino racconta il potere politico e di tutte le sue storture. Lo aveva già fatto con “Lo studente” e “Paulina”. Qui, però, si spinge più in alto: abbandona la prospettiva del potere che ha il popolo, per indagare nei meandri più oscuri del mondo politico. Lo fa attraverso la figura del fittizio presidente argentino, Hernán Blanco, un uomo dall’apparenza così mediocre, che persino i suoi omologhi politici e gli altri funzionari di livello inferiore finiscono per sottovalutarlo. Blanco, però, non è soltanto un “uomo del popolo”: lo dimostra bene Ricardo Darlin, che qui lo interpreta e sa rappresentare questa apparente normalità e la sua calma ferrea, che traspare dai gesti misurati e da espressioni facciali di volta in volta pacatamente rassegnate o irosamente contrite.

C’è un pericolo che cova nell’ombra della vita privata del Presidente argentino, una questione di fondi sottratti, impugnata da un genero deciso a ricattarlo durante la difficile separazione da una figlia instabile. Si tratta della bella ma clinicamente depressa Marina Blanco (Dolores Fonzi), elemento che sembra indirizzare inizialmente il film sul genere del thriller a tratti quasi sovrannaturale.

C’è, però, un altro prepotente deuteragonista in questa storia, che non vuole scegliere fino alla fine a che genere appartenere: “The Summit”, il vertice. Si tratta della possibile alleanza che i Paesi sudamericani stanno cercando di stringere, per creare la prima impresa multinazionale per la gestione del petrolio ed escludere ogni ingerenza statunitense nel continente. Appare chiarò fin da subito che l’equilibrio politico è, però, fragili quanto quello mentale di Marina. Dove vuole arrivare il film di Mitre? Cosa vuole raccontare? Una storia di intrighi politici? Un dramma familiare? Un thriller? Si potrebbe supporre che l’intento finale del regista fosse soltanto quello di rappresentare uno squarcio di vita politica vissuta, dove le faccende private degli uomini di potere finiscono inevitabilmente per sovrapporsi ai destini delle Nazioni, di cui quegli uomini dovrebbero essere reggitori.

C’è qualcosa di incompleto in questa narrazione, che saltella da un argomento all’altro in maniera quasi schizofrenica ma con lo stesso passo pacato del presidente Blanco. Fanno fede le inquadrature, per la maggior parte primi piani, soggettive e semi-soggettive: scivolano da una scena all’altra, da un volto corrucciato a uno preoccupato, da un discorso a un elemento visivo, che diventa metafora di parole appena pronunciate. È il caso della conferenza stampa, con cui si annuncia il viaggio del presidente alla volta del Cile, per raggiungere quella Cordigliera, citata nel titolo originale, dove si terrà il vertice. Mentre ancora il consigliere più fidato del presidente Blanco sta parlando, in una rapida carrellata la telecamera ci mostra un quadro realizzato da Pedro de Subercaseaux, per celebrare la rivoluzione di maggio con cui l’Argentina (allora Vicereame del Rio de la Plata) si scrollò di dosso il gioco coloniale dell’impero spagnolo nel 1810.

Ed è forse questo il secondo e grande difetto di “Il Presidente”. Un sottile barlume di retorica, che diventa quasi abbagliante durante il breve meeting segreto fra Blanco e un funzionario americano, Dereck McKinley. Una scena forse riuscita per metà, perché è alle parole di McKinley stesso che viene affidato il compito di spiegare l’entità dell’ombra americana che grava sulla vita politica sudamericana, come se a Mitre non bastasse affidare il messaggio già all’incontro stesso. Alla luce di ciò che il registra vuole mostrare allo spettatore, si tratta di un difetto più perdonabile dei troppi fili di trama, lasciati in sospeso dal film. Ci si trova di fronte a vite spezzate, drammi, suggestioni che non verranno mai spiegati allo spettatore fino in fondo. È il caso del dramma di Marina e di quei ricordi impossibili che turbano suo padre ancor più di lei.

Ed è forse questo il secondo e grande difetto di “Il Presidente”. Un sottile barlume di retorica, che diventa quasi abbagliante durante il breve meeting segreto fra Blanco e un funzionario americano, Dereck McKinley. Una scena forse riuscita per metà, perché è alle parole di McKinley stesso che viene affidato il compito di spiegare l’entità dell’ombra americana che grava sulla vita politica sudamericana, come se a Mitre non bastasse affidare il messaggio già all’incontro stesso. Alla luce di ciò che il registra vuole mostrare allo spettatore, si tratta di un difetto più perdonabile dei troppi fili di trama, lasciati in sospeso dal film. Ci si trova di fronte a vite spezzate, drammi, suggestioni che non verranno mai spiegati allo spettatore fino in fondo. È il caso del dramma di Marina e di quei ricordi impossibili che turbano suo padre ancor più di lei.

Il film finisce per assomigliare a una collazione di momenti, tagliati bruscamente e giustapposti l’uno accanto all’altro e forse questo è l’intento di Mitre, che offre una visione della politica non originale ma verosimile. Solo il percorso del presidente viene sviscerato fino in fondo, solo lui riesce a districarsi nell’ingarbugliata matassa politica che lo circonda. Quello che resta sono dubbi, domande e un’opera esteticamente gradevole e dalle atmosfere estranianti. Il merito va dato al luogo scelto da Mitre: una cima innevata sopra la Cordigliera, la spina dorsale che attraversa tutto il continente sudamericano.

È quel paesaggio montano a conferire alla narrazione toni soprannaturali, distaccati da quella stessa politica che sta sporcando le sale dell’hotel in cui si tiene il vertice. Quei panorami ostinatamente bianchi e quasi sterili con il loro affiorare di rocce prive di arbusti fanno da sottofondo allo sperdimento interiore di Marina e al vuoto machiavellico, che sembra nascondersi dietro il volto da uomo comune del presidente Blanco. Più ancora che per la trama, “Il Presidente” si lascia così guardare per questo susseguirsi di carrellate inquiete, che ci lasciano intravedere solo i barlumi di un mondo politico che continua imperterrito ad auto-conservarsi, compiendo sempre gli stessi, devastanti errori.

Di Ilaria Vigorito, 19/10/2018

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…