Il ragazzo che diventera' re: teen movie all'inglese.

“I cattivi avranno la loro lezione” è la frase che campeggia sulla locandina del Ragazzo che diventerà Re, secondo lungometraggio scritto e diretto da Joe Cornish che arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 aprile per la 20th Century Fox.

Alexander Elliot è un ragazzino di 12 anni che viene continuamente bullizzato a scuola. Scopre di essere l’erede di Re Artù quando riesce ad estrarre la spada Excalibur da una roccia che si trova poco distante dalla sua scuola. Insieme ad un giovane mago Merlino, al suo migliore amico e ai bulli che prima lo tormentavano, Alexander si troverà suo malgrado a fronteggiare la temibile Morgana alla testa di un esercito di cavalieri zombie.

Tornando per un attimo alla catch line del film, però, è evidente che finisce con lo svilire la vera lezione morale che il film cerca di far passare, ovvero che anche i cattivi possono diventare buoni. Tralasciando il ricorso al semplicistico dualismo tra “buoni” e “cattivi”, evidentemente necessario per un teen movie destinato alle famiglie, il film mostra che anche i perfidi bulli, egoisti e prepotenti, possono redimersi se volenterosi. Il punto nevralgico della narrazione, infatti, sta proprio nel tentativo di insegnare ai più piccoli che anche in un mondo devastato dall’odio e dalla guerra si può comunque vivere come dei nobili e valorosi cavalieri. Il fatto che tutti i protagonisti siano dei borghesi che frequentano una scuola privata, però, stride non poco con un messaggio che dovrebbe essere universale.

Un altro live action tratto da un cartone animato di casa Disney, dunque, anche se stavolta la trasposizione in carne ed ossa, essendo ambientata al giorno d’oggi, è solamente ispirata alla trama originale del film d’animazione del 1963. La tradizione iniziata con La carica dei 101 (1996), in cui Glenn Close interpretava Crudelia De Mon, sembra essere la gallina dalle uova d’oro del momento: abbiamo già visto Dumbo di Tim Burton ma sono in arrivo nel 2019 anche Aladdin, Il re leone e Lilli e il vagabondo. Cornish si inserisce nel trend con un film scritto seguendo pedissequamente la ricetta del Viaggio dell’Eroe che Vogler e Campbell avevano teorizzato anni fa, formula eccessivamente ruminata in particolar modo dal cinema fantasy, senza aggiungere molto a livello personale.

Nei primi 20 minuti, anzi, quasi ogni singola battuta serve a rimarcare l’ovvietà: “Sono io il re da queste parti” dice Lance, il bullo, “Niente può cambiare” spiega Alexander.

Fortunatamente però il film scorre in maniera piacevole, lo humor inglese diverte impedendo all’ironia di scadere nella scontata battuta ad effetto in stile cinecomic Marvel. Nel complesso si ha l’impressione di un film che sa quando fermarsi e quando accelerare. In grado di modulare i momenti di intensità per non stancare mai. Cornisch è anche aiutato da un cast molto buono, con il duo di interpreti per Merlino (l’ottimo Angus Imrie e il veterano Patrick Stewart) che rende omaggio all’iconografia tradizionale proiettandola però nella modernità.

Gli adolescenti si divertiranno e i genitori, una volta tanto, rimarranno svegli fino alla fine.

Link al trailer qui

Photo credits: 20th Century Fox

Marco Giovannetti 12/04/2019

The Brink - Sull'orlo dell'abisso: ritratto di populista con Goldman Sachs

“I tradizionali ritratti mediatici di Bannon come una super mente o un terribile persuasore non mi convincevano e volevo avere un approccio critico che andasse al di là della sua immagine superficiale. Sentivo di avere una grande responsabilità: se non avessi potuto stare dietro le quinte e avere quindi accesso ad alcuni momenti di vita veramente rivelatori del personaggio Bannon, avrei certamente abbandonato il progetto”.

Smitizzare Steve Bannon. Questo, nelle sue parole, è l’obiettivo che si è posta la regista americana Alison Klayman con The Brink – Sull’orlo dell’abisso, il suo ultimo documentario, dal 29 aprile nei cinema italiani, distribuito da Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema. Per farlo la Klayman ha seguito l’ex-stratega della campagna elettorale di Donald Trump dall’autunno del 2017 all’autunno del 2018. Era il periodo della “cacciata dal tempio” di Bannon, costretto a dimettersi dal suo ruolo di stratega ma finalmente libero di muoversi come un soggetto indipendente. È l’arco di tempo in cui l’ex-banchiere di Goldman Sachs, ex-imprenditore cinematografico, ex-direttore del giornale online destrorso Breitbart News ha viaggiato molto da uno Stato europeo all’altro, con l’obiettivo dichiarato di creare una rete internazionale di supporto ai partiti populisti e sovranisti, per unificarli e assicurarne il successo alle prossime elezioni europee di maggio 2019.

Di questo docufilm prima di tutto tocca sottolineare che lo sguardo della regista non è affatto neutro, nonostante la scelta di rappresentare con onestà la vita privata di Bannon, piuttosto che realizzare un film di denuncia a-là Michael Moore. Allo spettatore viene mostrato non solo l’imprenditore e il politico ma anche l’uomo, nei suoi momenti più ridicoli e triviali – dall’autoironia costante ai beveroni di verdure che ingurgita per dimagrire. Ai tempi del suo lavoro per Trump lo avevano definito un “Jabba the Hut ubriaco” e, mentre Bannon riporta questo commento di fronte alla telecamera della Klayman, si intravede forse la crepa più profonda e sincera nella sua maschera di sardonica sicumera. La sua ossessione per una figura prestante ormai sfiorita riaffiora quando sfoglia sullo schermo del pc le foto della sua gioventù, ai tempi dell’università. Sono quei piccoli particolari che ricordano allo spettatore che Steve Bannon è un essere umano, sì, ma più che spingerci a simpatizzare creano un contrasto ancora più agghiacciante con gli scopi politici del suo incessante lavorio.

D’altronde Bannon, prima che stratega politico, è stato (anche) a capo di un’azienda di distribuzione cinematografica indipendente – ce lo ricorda lui stesso, parlando di “Torchbearer”, film di cui lui stesso è stato regista. E davanti allo sguardo dell’obiettivo si comporta di conseguenza. Non solo sui palchi, dove porta avanti le sue idee di “nazionalismo economico” e di una politica condotta seguendo gli stessi dettami imposti dal mondo dell’alta finanza. Anche nelle pause, nei fuori onda, nei trasbordi in auto o in jet privato, Steve Bannon assume pose esagerate, comportamenti sopra le righe, ammicca al futuro spettatore del suo documentario.

“Questo film mi farà a pezzi,” esclama più di una volta, quando si rende conto all’improvviso che la Klayman ha immortalato lui e il suo entourage mentre si fa ospitare soltanto in hotel a cinque stelle – lui che pure appoggia e promuove la retorica della politica fatta per il popolo da “uno di loro”. Ma lo fa con un’ironia e una leggerezza che fanno sospettare che si compiaccia anche di essere protagonista di un’opera tanto critica nei suoi riguardi, come se anche The Brink fosse parte del suo piano di promozione personale.

È la sensazione allarmante che coglie lo spettatore quando chiede ad Allison Klayman: “Cosa farebbe Leni Riefenstahl? Come taglierebbe questa scena?” e i riferimenti al regime nazista non finiscono qui. Il documentario si apre, in modo agghiacciante, con una considerazione ammirata di come la macchina nazista abbia prodotto, in accordo con le più importanti aziende dell’epoca (e snocciola nomi come Mercedes, Krupp, Hugo Boss) una formidabile struttura industriale di omicidio di massa con la realizzazione di Birkenau.

Non è solo questo l’aspetto più spaventoso di Bannon, non l’ammiccare ai partiti neofascisti, ai suprematisti bianchi, ai razzisti di ogni angolo del mondo occidentale. È la sua considerazione della politica come di un mercato finanziario, la sua conduzione di un progetto per creare una “minoranza solida” di partiti populisti che si facciano eleggere e poi smantellino lo Stato, una volta arrivati al potere, a lasciare ancora più sconcertati. The Brink è un docufilm e come tale la Klayman ha dovuto pur compiere un lavoro di taglia e cuci. E i frammenti che ha scelto di mostrare sottolineano come Steve Bannon si comporti da imprenditore del mondo dello spettacolo persino mentre fa politica.

Non è solo questo l’aspetto più spaventoso di Bannon, non l’ammiccare ai partiti neofascisti, ai suprematisti bianchi, ai razzisti di ogni angolo del mondo occidentale. È la sua considerazione della politica come di un mercato finanziario, la sua conduzione di un progetto per creare una “minoranza solida” di partiti populisti che si facciano eleggere e poi smantellino lo Stato, una volta arrivati al potere, a lasciare ancora più sconcertati. The Brink è un docufilm e come tale la Klayman ha dovuto pur compiere un lavoro di taglia e cuci. E i frammenti che ha scelto di mostrare sottolineano come Steve Bannon si comporti da imprenditore del mondo dello spettacolo persino mentre fa politica.

Ci sono l’amicizia con John Thornton – ex-presidente di Goldman Sachs – o i contatti con lo sfuggente miliardario cinese Guo Wengui. E c’è il modo in cui manipola i fatti e riscrive costantemente la sua più conveniente versione della realtà a dare l’impressione che la forza di Bannon sia dovuta soprattutto a questo. L’abilità di comunicare al pubblico le verità più comode per questo movimento di “nazionalismo economico”, di costruire un personaggio che faccia parlare di sé. Soprattutto, di tirare le corde giuste per spingere le maggiori testate a parlare delle sue imprese, bypassando il problema della carenza di fondi. Bannon è abile nel giocare anche con un pubblico ostile, così come nel conoscere i punti deboli dei media, che si diverte a sfruttare come megafono dei suoi messaggi.

Ma Steve Bannon è anche un essere umano e la sua fragilità e i suoi limiti risaltano più di una volta: Allison Klayman coglie più di un’occasione per mostrare i momenti in cui le domande incalzanti di questo o quel giornalista mettono in crisi la sua parlantina e la facilità con cui snocciola i suoi slogan. Insiste, ancora di più, quando immortala la disfatta che segue alle elezioni USA di mid-term dello scorso autunno: Bannon è un uomo stanco, deluso, che sa di aver perso parte dell’appoggio – politico e finanziario – con una sconfitta che consegnerà a Trump un parlamento decisamente ostile ai suoi tentativi di riforma e, soprattutto, al suo obiettivo di costruire il famoso muro al confine col Messico.

La Klayman ci ha voluto mostrare l’uomo ma certamente non approva nulla di ciò che Steve Bannon ha fatto e rappresenta. “All’inizio di lui non ne sapevo abbastanza per dover cambiare qualcosa della mia opinione, però dopo un anno in sua compagnia sono ancora più critica verso di lui,” è la sua risposta, a chi gli chiede se la sua opinione è cambiata, dopo aver trascorso un anno in compagnia dell’ex-stratega di Donald Trump. Il risultato è un documentario con una sua personalità ben distinta, difficile da digerire. Non perché non sia ben confezionato, tutt’altro: tagli, musiche, cambi di scena, sovrapposizioni di parole e immagini avvengono al momento giusto, senza mai rallentare il ritmo della narrazione. Semmai è il contenuto a disturbare e irritare profondamente chi non è fan di Bannon.

The Brink è, sopra ogni cosa, uno strumento utile a chiunque voglia capire meglio non soltanto la politica americana ma anche quella europea. Alla vigilia delle elezioni europee è un documentario da non perdere, anche per non sottovalutare i movimenti sovranisti che stanno agitando la scena nazionale e internazionale. Bannon, archiviate le elezioni di mid-term, è di nuovo in Europa, sull’orlo di sempre troppi impegni ma determinato a portare fino in fondo la sua visione politica.

Ilaria Vigorito 12/04/2019

5 cm al secondo: l'impalpabile pesantezza della distanza

Dieci anni prima del successo internazionale di Your Name. nel 2017 Makoto Shinkai aveva realizzato 5 cm al secondo. Approdato in Italia inizialmente solo per il mercato dell’home video, arriverà ora nei cinema italiani dal 13 al 15 maggio, distribuito da Dynit e Nexo Digital.

La scelta non è casuale. 5 cm al secondo non è l’opera prima del regista giapponese ma un filo rosso lo lega al lungometraggio che tanto successo gli ha portato. In entrambi i casi abbiamo una storia di distanze apparentemente incolmabili e di due anime che si rincorrono. Lì dove Your Name. era venato di suggestioni fantascientifiche – con lo scambio di corpi che solo nei minuti iniziali ricorda vagamente allo spettatore occidentale Quel pazzo venerdì – 5 cm al secondo è pura riflessione esistenziale sulla vita quotidiana di due ragazzi e del sentimento indefinito e indefinibile che li lega.

Diviso in tre episodi – rispettivamente “Il capitolo dei fiori di ciliegio”, “Cosmonauta” e “5 cm al secondo” – il racconto si srotola in un arco temporale di più di quindici anni, dai primi anni Novanta al 2008. I mezzi a cui i due protagonisti, Takaki Tono e Akari Shinohara, ricorrono per comunicare marcano il passaggio del tempo, dallo scambio di ingenue lettere ai lunghi messaggi digitati su cellulari a conchiglia, gonfi di parole mai spedite al destinatario. Diventati amici alle elementari, dopo il trasferimento di Akari nella classe di Takaki, i due ragazzini sono costretti a separarsi prima di cominciare la prima media.

La capacità – e l’incapacità – di coprire quella distanza di tempo e di spazio che continua a crescere è il fulcro centrale di tutta la narrazione, che lega fra loro i tre episodi, insieme a quella riflessione iniziale che dà l’avvio al lungometraggio e ne riassume tutto il senso: i cinque centimetri al secondo del titolo sono la velocità con cui i petali di ciliegio fluttuano verso terra. E gli esseri umani, come quei petali, ondeggiano lentamente fino a toccare il suolo e nel loro ondeggiare spesso finiscono per allontanarsi l’uno dall’altro.

La riflessione può sembrare semplice, persino banale, ma è il modo in cui Makoto Shinkai la elabora a lasciare il segno. La sua è una narrazione rarefatta, un racconto straziante di persone che camminano su binari paralleli senza mai riuscire a incrociarsi. Non solo la vita di Takaki ma anche quella di Kanae Sumida, protagonista quasi assoluta del secondo episodio, sono intrise di un amaro senso di impotenza, delle parole non dette, di silenzi che si innalzano come muri e separano le persone. Non sono soggetti attivi, i protagonisti di 5 cm al secondo. Esattamente come i petali di ciliegio si lasciano portare dal vento, si lasciano sospingere nell’aria, assecondando la corrente senza opporre resistenza.

Shinkai racconta la sua storia attraverso i vuoti, più che attraverso le azioni, fa percepire con insistenza quasi ansiogena allo spettatore il peso delle distanze, l’abbandono quasi deprimente ma autocompiaciuto alla solitudine, il lasciarsi vivere senza vivere mai in prima persona: i piedi che macinano chilometri di strada ma la testa sempre persa in un altrove fantastico, migliore perché mai vissuto, dove tutto sarebbe perfetto, se fosse reale. Ma per fortuna non lo è.

Shinkai racconta la sua storia attraverso i vuoti, più che attraverso le azioni, fa percepire con insistenza quasi ansiogena allo spettatore il peso delle distanze, l’abbandono quasi deprimente ma autocompiaciuto alla solitudine, il lasciarsi vivere senza vivere mai in prima persona: i piedi che macinano chilometri di strada ma la testa sempre persa in un altrove fantastico, migliore perché mai vissuto, dove tutto sarebbe perfetto, se fosse reale. Ma per fortuna non lo è.

Takaki, più di tutti gli altri, resta legato a quell’altrove, dove lui e Akari sono sempre insieme, fianco a fianco, mentre gli anni gli scivolano addosso impalpabili, come acqua, come petali di ciliegio. Non è una narrazione lineare, quella di Shinkai, qui ancora più che in Your Name. e proprio come ne Il giardino delle parole. La sua storia procede come la vita, senza una trama ma con un tema portante, un’ossessione che muove i personaggi verso una meta – o li costringe a restare bloccati nel punto da cui sono partiti.

Sono le emozioni che fanno andare avanti il racconto, che dettano il ritmo allo scorrere del tempo, dilatando la percezione fino a che anche un viaggio in treno si fa insostenibilmente doloroso, tanto è il tormento interiore di chi è costretto a rimanere seduto nel suo vagone, perso in mezzo alla neve. Sono le emozioni che disegnano anche i paesaggi, coloratissimi e fiabeschi, e soprattutto condizionano l’illuminazione.

La luce – come la distanza – è un punto fisso della narrazione di Shinkai. La luce parla e racconta molto più delle parole e dei gesti e 5 cm al secondo è la rappresentazione perfetta della poetica del regista giapponese: fasci di luce possono tagliare nettamente in due lo schermo, il passaggio delle nuvole può adombrare e poi inondare di luce un personaggio, il lancio di un razzo spaziale può dividere il cielo in un mare azzurro e in un lago di ombre. Tutte immagini che ancora una volta sottolineano la distanza fra due personaggi, incolmabile persino quando condividono lo stesso spazio, per l’impossibilità di condividere sentimenti troppo intensi per essere anche solo elaborati ad alta voce.

Se un difetto si vuole individuare nel secondo lungometraggio di Shinkai, va rintracciato nel finale, più che nella narrazione volutamente sconnessa – che segue una mappa sentimentale ben precisa. La cesura netta, definitiva, che accompagna la presa di coscienza finale di Takaki e Akari, rompe con il ritmo rarefatto e straniante che il racconto ha seguito fino a quel momento. Perché 5 cm al secondo segue lo svolgersi di due vite nella quotidianità, senza obiettivi da raggiungere e mostri da sconfiggere. Mettere un punto è un’azione dal sapore artificioso, che pure non può essere evitata – perché ogni film deve avere fisicamente una conclusione.

Resta un lungometraggio delicato ed estremamente godibile, pure se intriso di melanconia, anche solo per il piacere estetico che si ricava dall’osservare gli sfondi e lasciarsi guidare dalla scansione lenta delle scene. E poi c’è un finale che lascia spazio a molte interpretazioni e riflessioni. E ne lascerebbe ancora di più, se i disagi tecnici durante la proiezione in anteprima al Romics non avessero tagliato via gli ultimi venti, fondamentali secondi. Una visione consigliata non solo agli appassionati di animazione giapponese ma anche a chi vuole perdersi fra petali di ciliegio e tormentati innamoramenti.

Di Ilaria Vigorito, 05/04/2019

Cafarnao, dall'11 aprile in sala. Il caos e i miracoli di Nadine Labaki

''Quest’uomo merita solo il più profondo disprezzo'' sentenziava Jacques Rivette dall’alto dei Cahiers du cinéma (n. 120, giugno 1961) parlando di Gillo Pontecorvo, in particolare della sua scelta di filmare il suicidio di una prigioniera di Auschwitz con un carrello molto elaborato nel film Kapò (1959). La tesi che sosteneva Rivette, in buona sostanza, era che non si può ricercare il virtuosismo di una composizione esteticamente aggraziata quando si filma un dramma come quello della morte in un campo di concentramento. Il tentativo di muovere lo spettatore a compassione in maniera forzata, quindi, degrada l’intento altrimenti nobile di voler mostrare un certo evento drammatico.Rivette fu decisamente troppo duro con Pontecorvo, ma la sua intransigenza può fornire lo spunto per una riflessione sul linguaggio cinematografico: si può, infatti, rendere glamour la morte ed il dolore? Quand’è che un regista eccede nel far leva sulla compassione dello spettatore?

Iniziamo col dire che Nadine Labaki, per il suo Cafarnao, merita grande rispetto. La regista libanese ha realizzato un film impegnato e molto complesso, scegliendo un tema spinoso cercando di far luce sulle condizioni disastrose dei minori e dei migranti in Libano.  Il film racconta la sfortunata vita del giovane Zain, figlio di una numerosa e povera famiglia di un sobborgo di Beirut. Scappato di casa, Zain viene aiutato da una profuga etiope senza documenti, Rahil, che gli affida suo figlio piccolo. Facendosi largo tra sfruttatori amorali e profughi diseredati, Zain finisce in carcere e matura la decisione di citare in giudizio i suoi genitori per un motivo singolare.

Il film racconta la sfortunata vita del giovane Zain, figlio di una numerosa e povera famiglia di un sobborgo di Beirut. Scappato di casa, Zain viene aiutato da una profuga etiope senza documenti, Rahil, che gli affida suo figlio piccolo. Facendosi largo tra sfruttatori amorali e profughi diseredati, Zain finisce in carcere e matura la decisione di citare in giudizio i suoi genitori per un motivo singolare.

Cafarnao, però, è anche un film in cui forma e contenuto stridono, non combaciano, non vanno nella stessa direzione. Lo squallore e la miseria, passando attraverso la nitidezza e la ricercatezza di una fotografia sofisticata, spesso finiscono con il risultare sintetici, addolciti e inevitabilmente distanti. Le lenti anamorfiche di Christopher Aoun fanno quasi da filtro edulcorante ad una realtà che avrebbe potuto essere ancora più misera, più terribile, più autentica.

Si ha in diverse occasioni la sensazione di assistere a uno spettacolo sapientemente studiato che fa del suo artificio uno strumento di commozione. Il monologo alla Tv ed il freeze-frame finale ne sono la riprova. Tutto (o quasi) si conclude per il meglio, la speranza è tenuta accesa da un sorriso e da un abbraccio che, a confronto con le immagini reali dei notiziari e dei social network, possono sembrare perfino stucchevoli.

Anche la bulimia contenutistica non aiuta il film che, se da un lato allarga il suo sguardo consolatorio a tutta una serie di tragedie umane che forse dovevano essere approfondite maggiormente, dall’altro necessiterebbe di qualche taglio di montaggio per tutte quelle sequenze che appesantiscono il film come inutili orpelli.

Nonostante ciò, Cafarnao trova una sua strada e per buona parte delle due ore il film riesce a coinvolgere, raggiungendo picchi di grande intensità drammatica grazie anche alla performance protagonista Zain Al Rafeea, profugo siriano in Libano notato dalla direttrice del casting mentre giocava in strada. Ed è anche vero che il film ha avuto una gestazione a dir poco problematica: 3 anni di scrittura hanno portato a 6 mesi di riprese e 2 anni di montaggio, lasciando i montatori a lavorare su oltre 12 ore di girato che devono aver reso il compito tutt’altro che facile.

Cafarnao è in sostanza un buon film che merita di essere visto, coscienti però che, al di là dello schermo, di miracoli se ne vedono ben pochi.

Al cinema dall’ 11 Aprile per Lucky Red, qui il trailer ufficiale.

Photo credits: Lucky Red

Marco Giovannetti

27/03/2019

“Dumbo”: il ritorno in live action dell’elefante più famoso del cinema convince solo in parte

Nel lungo elenco di classici appartenenti al canone Disney, Dumbo occupa un ruolo fondamentale poiché quando uscì, nel lontano 1941, la grande casa di produzione attraversava un periodo economicamente delicato, reduce dagli scarsi incassi di Fantasia e di Pinocchio, e fu proprio il suo enorme successo a invertire la rotta e a permettere all’azienda di proseguire nel suo cammino. Non sorprende dunque che, all’interno dell’ambizioso progetto di rivisitazione in live action delle proprie opere d’animazione più celebri, la Disney abbia deciso di rispolverare questo film a quasi ottant’anni di distanza: ed ecco quindi giungere nelle sale, con un carico di aspettative non indifferente, il nuovo Dumbo firmato da un regista del calibro di Tim Burton.

La vicenda originale è ben nota a tutti ma questa versione se ne discosta in maniera rilevante, complice la necessità di allungare la modesta durata – appena 63 minuti – della pellicola del 1941. Così, alla sfortunata storia del cucciolo di elefante dalle orecchie giganti, si affiancano diverse piste narrative incarnate dai numerosi personaggi umani presenti in scena: il buffo e burbero direttore del circo Max Medici (Danny DeVito), che cerca di mandare avanti la propria attività nonostante il periodo di forte crisi; l’ex cavallerizzo Holt Farrier (Colin Farrell), tornato dalla Grande Guerra con un braccio solo e alle prese con il difficile compito di fare da genitore ai suoi due giovani figli; la seducente acrobata francese Colette Marchant (Eva Green), all’apparenza altezzosa ma dotata in realtà di un cuore d’oro; e infine l'affabile imprenditore circense V.A. Vandemere (Michael Keaton), interessato a lucrare sulle straordinarie doti di Dumbo e, da metà film in poi, vero e proprio motore di una trama che si spinge ben oltre l’epilogo originale e si concentra sul tentativo di ricongiungimento tra il tenero elefantino, divenuto ormai una star nazionale, e sua madre, ridotta a triste fenomeno da baraccone nel parco divertimenti dello stesso Vandemere.

Si capisce presto come questo Dumbo non voglia essere un banale remake ma cerchi di sviluppare e aggiornare i temi cardine dell’opera di riferimento: l’indubbia qualità del comparto artistico e tecnico – dalle mirabolanti scenografie ai caleidoscopici costumi di Colleen Atwood passando per l’efficace ricorso alla CGI – e il gran numero di nomi di spicco nel cast evidenziano quanto la Disney abbia creduto e investito in un simile progetto. Nonostante ciò, il film non riesce a convincere fino in fondo: se la prima metà procede piuttosto bene, introducendo i nuovi personaggi (che però restano in superficie e non vengono mai realmente approfonditi) e offrendo alcune felici invenzioni visive, la seconda parte invece si caratterizza per un generale indebolimento della scrittura – a cominciare da un antagonista che sembra agire come tale soltanto per obblighi narrativi – e conduce a un finale frettoloso e approssimativo, viziato da un politically correct di cui si sarebbe potuto fare a meno. La presenza dietro la macchina da presa di Tim Burton – un autore che ha spesso messo al centro dei propri lavori delle figure emarginate e dei solitari freaks, attraverso uno stile barocco e piacevolmente kitsch – si fa sentire qua e là ma non comporta quell’auspicabile valore aggiunto di cui il film avrebbe avuto bisogno e la sua regia risulta, salvo qualche sporadica eccezione, non particolarmente ispirata.

Rivolto a un pubblico di famiglie e destinato a essere seguito da altri due imminenti remake in live action – vale a dire Aladdin e Il Re Leone, in arrivo tra maggio e agosto –, Dumbo appare come un’opera riuscita a metà, tecnicamente ineccepibile ma capace solo a tratti di sfoderare la calorosa magia del film originale e di regalare agli spettatori delle sincere emozioni: mancanze non di poco conto che gli impediscono di compiere quel salto di qualità che avrebbe altrimenti reso memorabile un’operazione di questo genere.

Francesco Biselli 28/03/2019

Romics Aprile 2019: da Batman allo sbarco sulla Luna, è tempo di anniversari

Sabrina Perucca, Direttore Artistico del Romics, non nasconde di essere emozionata, mentre dà il via alla conferenza che si tiene nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni. Ha molti motivi per esserlo e non solo perché dal 4 al 7 aprile, alla Nuova Fiera di Roma, prenderà il via la XXV Edizione della kermesse romana dedicata al fumetto (e non solo).

Il 2019 è un anno ricco di anniversari tutti da celebrare e il primo – e uno dei più importanti – è anche il protagonista dei poster che a breve affolleranno le strade della Capitale. Compie infatti ottant’anni Batman: il suo esordio fumettistico era avvenuto, proprio in questi giorni, sulle pagine di Detective Comics #27, il 30 marzo del 1939. Romics ha deciso di celebrare questo anniversario inserendosi nella scia delle celebrazioni ufficiali volute dalla DC Comics e partite da Austin il 15 marzo: “Long Live Batman”. L’Uomo Pipistrello sarà festeggiato non solo con tavole originali realizzate in collaborazione con C’Art Gallery ma anche da un percorso storico, che analizza l’impatto di Batman nel corso di ogni decennio dei suoi ottant’anni di vita. Questo percorso, inaugurato nel 2017 al Tiferno Comics da una mostra curata da Vincenzo Mollica e Riccardo Corbò, è stato presentato da Corbò stesso durante la conferenza e prevede anche un focus sulle incursioni di Batman in Italia.

Non solo fumetto, però. Perucca ci tiene a sottolineare ancora una volta quello che è diventato il marchio di fabbrica del Romics, ovvero l’attenzione al crossover fra i diversi media del mondo dell’intrattenimento. Nel 2019 si celebrano i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, è l’anno in cui sono ambientati i futuri distopici del Blade Runner di Ridley Scott e dell’Akira di Katsuhiro Otomo e ricorrono i quarant’anni dallo “sbarco” di Mazinga sulle reti italiane. Fantascienza e fantasy promettono di essere i temi dominanti della kermesse, attraverso panel dedicati che si concentrano sul mondo del cinema e della letteratura (vedi: Draghi, astranovi e cyborg: il fantasy e la fantascienza si incontrano, in cui si confronteranno Paolo Barbieri e Victor Dogliani, e Fantasy, scienza e fantascienza: il mondo della scrittrice cult Licia Troisi, in cui l’omonima scrittrice incontrerà i suoi lettori).

Non solo fumetto, però. Perucca ci tiene a sottolineare ancora una volta quello che è diventato il marchio di fabbrica del Romics, ovvero l’attenzione al crossover fra i diversi media del mondo dell’intrattenimento. Nel 2019 si celebrano i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, è l’anno in cui sono ambientati i futuri distopici del Blade Runner di Ridley Scott e dell’Akira di Katsuhiro Otomo e ricorrono i quarant’anni dallo “sbarco” di Mazinga sulle reti italiane. Fantascienza e fantasy promettono di essere i temi dominanti della kermesse, attraverso panel dedicati che si concentrano sul mondo del cinema e della letteratura (vedi: Draghi, astranovi e cyborg: il fantasy e la fantascienza si incontrano, in cui si confronteranno Paolo Barbieri e Victor Dogliani, e Fantasy, scienza e fantascienza: il mondo della scrittrice cult Licia Troisi, in cui l’omonima scrittrice incontrerà i suoi lettori).

Aprile è anche tempo di premiazioni, con il Gran Galà del Doppiaggio ma soprattutto con i Romics d’Oro, che attraversano anche loro diversi media e Paesi: si va dall’attesissimo Willem Defoe, attore eclettico con più di cento film all’attivo, a George Hull (concept artist, fra gli altri, di Blade Runner 2049 e Star Wars VIII), da Reki Kawahara (creatore di Sword Art Online) a Ryan Ottley, fumettista al momento impegnato sulla testata di The Amazing Spiderman, fino a tornare in Italia con il Romics d’Oro ad Alessandro Bilotta. Bilotta, presente alla conferenza e autore di Mercurio Loi per Bonelli Editore, ci tiene a sottolineare come questo premio chiuda per lui un percorso. Non solo perché arriva con la pubblicazione del sedicesimo e ultimo numero della sua fortunata serie ma perché un riconoscimento eminentemente romano va a premiare una storia tutta ambientata nella Roma papalina e dedicata alla capitale.

Non solo uno sguardo al passato e suggestioni sul futuro, però. Romics guarda anche al presente e Sabrina Perucca dedica molto spazio a illustrare tutte le iniziative messe in campo in questa edizione, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con il mondo della scuola e dell’editoria. Torna il Concorso Nazionale I Linguaggi dell’Immaginario per la Scuola, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che coinvolge gli studenti di ogni ordine e grado. Quest’anno, con più di cinquecento elaborati inviati, gli studenti italiani sono stati spinti a usare la loro creatività per trattare il tema dell’ecologia e dell’inquinamento. Ancora forte anche il focus sugli autori emergenti, non solo con l’allestimento della Self Area e dell’Area Pro nella Comics City di Romics, ma anche con una serie di incontri in cui i principali editori di fumetto si confronteranno con il pubblico del Romics, fornendo suggerimenti e consigli agli esordienti su come presentare al meglio un proprio portfolio alle case editrici.

La novità di quest’anno, tuttavia, è l’iniziativa Romics_Camp: realizzata con partner come l’Università di Roma La Sapienza, Saperi & Co., il Centro di ricerca e servizi Sapienza dedicato alla ricerca e all’innovazione e Nesta Italia, l’iniziativa è una vera e propria call a giovani innovatori e creativi, che vuole premiare le idee più innovative nell’ambito dei new media e dell’entertainment. Un’edizione che promette di essere interessante: sia per il pubblico di semplici appassionati, che vorranno affollare mostre e celebrazioni; sia per gli addetti ai lavori e gli esordienti, che vogliono muoversi in un mondo dell’intrattenimento composito, in cui i media si intrecciano così strettamente da meritare una narrazione completa, che accanto al fumetto e al videogioco accolga anche il cinema e la letteratura.

Di Ilaria Vigorito, 20/03/2019

Crediti per le immagini: illustrazione di Batman di Gabriele dell'Otto, courtesy of CArt Gallery - Copertina di Mercurio Loi di Manuele Fior, courtesy of Bonelli Editore

"Escape Room" di Adam Robitel: stereotipi, enigmi e simulacri per un’esperienza immersiva

Un telefono squilla al centro di una sala da biliardo illuminata da sgargianti insegne al neon. Dall’alto, la macchina da presa volteggia, fa un mezzo giro su se stessa per poi scendere lentamente ad altezza uomo, svelando la natura dell’ambiente circostante: uno straniante upside down in cui il tavolo da biliardo è in realtà attaccato al soffitto, capovolto, così come gli scaffali di liquori alle pareti e un jukebox, che di lì a poco si azionerà emettendo la rassicurante voce di Petula Clark sulle note di Downtown. Inizia così una delle scene più suggestive, oniriche e coinvolgenti di “Escape Room” diretto da Adam Robitel, in sala dal 14 marzo. Siamo a metà del film, nella terza stanza per la precisione, e la storia si è già lasciata alle spalle alcuni dei sei personaggi iniziali. Non è uno spoiler perché in “Escape room” - survival horror con sfumature thriller in cui un variegato gruppo di persone si ritrova a propria insaputa intrappolato in un gioco di morte - tutto è facilmente prevedibile dal principio. Manipolando questa sua intrinseca ovvietà di fondo, il film si prende la libertà di spostare i suoi pezzi a piacimento e, proprio come nella costruzione di un puzzle, partire dalla fine. «Acta est fabula», si legge sullo stipite della porta che l’ultimo superstite deve attraversare per raggiungere la salvezza. Tutto si svela sfrontatamente agli occhi dello spettatore a priori, compreso il finale che non lascia dubbi sulla futura realizzazione di un sequel e magari, di un franchise di successo. Il dramma si è concluso, eppure ricomincia come preda di un’illusione ottica in cui la vista incappa senza possibilità di fuga.

Ed è proprio lo sguardo a imporsi come uno degli elementi portanti, non solo perché i personaggi devono letteralmente aguzzare la vista per trovare gli indizi per uscire sani e salvi da ogni stanza prima dello scadere del tempo, ma anche perché, la presenza di telecamere che controllano le loro azioni alimentano una riflessione sul ruolo stesso di chi guarda: quell’idea sadica alla base della visione cinematografica che fa dello spettatore il vero gamemaster della storia, nel genere horror più che altrove. E dunque, i personaggi di “Escape room” sono come delle pedine su una scacchiera, la loro esistenza stereotipata, le virtù e i vizi che incarnano - lo spirito di sacrificio, l’individualismo feroce da colletto bianco alla “American Psycho”, il senso di giustizia - così come i loro traumi (guerre e schianti aerei), sono propri di un immaginario codificato da tempo. In particolare, se da un lato il film si erge sui canoni di un genere che da “The Game” di Fincher arriva alla saga di “Saw” passando per i vari “Final destination” e ritornando a “Cube” di Vincenzo Natali, dall’altro esso aggiunge qualcosa di nuovo. Nel mutato contesto odierno in cui le escape room si impongono come modelli di intrattenimento alternativo al cinema, il film alza la posta in gioco riportando il concept dell’esperienza immersiva in un’immagine che fa leva su tutte le potenzialità del suo artificio. Si spiega così la superficialità con cui è tratteggiato il mondo esterno, appositamente banalizzato allo scopo di dare maggior risalto a quelle suggestive atmosfere virtuali, attraversate da movimenti di macchina da capogiro, grazie alle quali ogni stanza diventa un universo in cui immergersi e magari, osservando con attenzione, partecipare alla sfida.

Angela Santomassimo 01/03/2019

"The Front Runner" un film che ci spiega come la cronaca politica si è piegata al gossip

Jason Reitman torna alla regia con The Front Runner, un film un po’ biopic e un po’ docudrama in cui Hugh Jackman interpreta Gary Hart, candidato democratico alle presidenziali americane del 1988 travolto da uno scandalo sessuale che ha rivoluzionato il modo di fare giornalismo in America e non solo.

Dopo un risultato mediocre alle precedenti elezioni, il senatore del Colorado Gary Hart parte da favorito nella lotta interna tra i democratici. Hart si fa paladino della denuclearizzazione, di una riforma economica e di politiche di inclusione sociale, creando un nutrito seguito di giovani ammiratori che si offrono volontari per la sua campagna. Il suo fascino e’ irresistibile: per chi lavora con lui, per i giornalisti e soprattutto per le donne.

Hart, infatti, che davanti alle telecamere si mostra uomo moralmente integro che crede ciecamente nella famiglia e nella separazione della vita pubblica e privata, viene scoperto con un’amante dai reporter del Miami Herald, giornale con bassa tiratura che preferisce la cronaca sportiva a quella politica. Il caso si ingrandisce a tal punto che anche il Washington Post e’ costretto a seguirlo pur di “stare sulla notizia”, trasformando Hart nella vittima di un linciaggio mediatico che sancisce la fine della sua carriera politica.

“Nessuno ci obbliga a pubblicarle” dice il giovane AJ (Mamoudou Athie), reporter di belle speranze del Washington Post, quando un anonimo mittente fa recapitare delle foto incriminanti del senatore Hart. Emblematica la risposta del caporedattore Ben Bradlee (Alfred Molina): “Invece sì AJ, adesso sì”. Quell’ “adesso” diventa il simbolo di una rivoluzione mediatica epocale, vale a dire la nascita di un giornalismo che abbassa il livello del dibattito politico portandolo a quello di chiacchiera da bar, imponendo di trattare gli esponenti politici come star hollywoodiane da pedinare e paparazzare in ogni dove.

La condotta “morale” di un candidato politico dovrebbe essere rilevante a livello mediatico? Fino a che punto la vita privata di un personaggio pubblico può e deve essere indagata?

Sono queste le domande che Reitman pone, mostrando come spesso la corruzione morale degli accusatori non sia così lontana da quella degli accusati. I media sono sempre al centro dell’attenzione, sin dalla sequenza iniziale in cui mentre si svolge un comizio lo sguardo finisce non sui protagonisti apparenti, i candidati intervistati, bensì sui reali protagonisti della macchina mediatica, i cronisti.

Reitman, gia’ apprezzato per Thank you for smoking (2005), Juno (2007) e Tra le nuvole (2009), si affida a un gioco di primi piani e zoom conferendo un taglio documentaristico al film che, grazie anche a dei dialoghi mai banali o retorici, gli permette di ottenere una buona riuscita in fatto di realismo e verosimiglianza. Il problema piu’ grosso rimane forse nel ritmo, appesantito da una prima mezz’ora povera di dinamismo narrativo e da uno sviluppo macchinoso che impedisce di apprezzare al massimo un film altrimenti valido per contenuto e recitazione.

Marco Giovannetti 01/03/2019

Photo credits: Mymovies

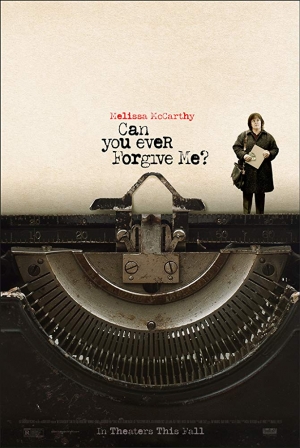

Copia originale - biopic sottotono sulla vita di Lee Israel

Can you ever forgive me? (titolo originale del film diretto da Marielle Heller), è un lungometraggio equilibrato, realizzato con un gusto discreto; un biopic garbato, fin troppo, e per questo carente di personalità. L’interpretazione di Melissa McCarthy (candidata all’Oscar come migliore attrice) è forte, accurata, e non tralascia la coniugazione intelligente di malinconia ed ironia che pervade la vita di Lee Israel, in una città in cui la luce del giorno si dimentica in fretta, ed è subito sera, in qualche bar di periferia. Ma, purtroppo, non basta.

Il film è tratto dalle memorie omonime di Lee Israel (New York, 3 dicembre 1939 – 24 dicembre 2014), una donna che a causa della sua forte personalità ha sempre avuto qualche problema: scrittrice, giornalista e biografa di successo negli anni ’60 e ’70, che, dopo una serie di errori letterari, e soprattutto per colpa di un carattere scontroso e una deriva nell’alcol, cade in disgrazia: i suoi libri vengono svenduti nella New York del 1991 non importa più a nessuno che un suo libro sia apparso nella lista dei best sellers del New York Times.

Rimane bloccata davanti ad una macchina da scrivere ed un foglio bianco, la sua impasse si manifesta nel lavoro come nei rapporti personali, la donna infatti non ha il coraggio di impegnarsi in una relazione stabile (tanto che la sua storica compagna la abbandona) e soprattutto non è il tipo di scrittrice che riesce ad affascinare un uditorio con storie brillanti, durante un cocktail organizzato da qualche ricco agente letterario. “Non ha la sicurezza di un uomo bianco mediocre” che le permette di essere sé stessa (a proposito del macho Tom Clancy e dei suoi libri scritti in serie). Le rimangono accanto un compagno di bevute e una vecchia gatta malata.

La salvezza, o condanna, alla sua situazione avviene grazie ad una scoperta fortuita: durante una ricerca in biblioteca su Fanny Brice, trova due lettere tra le pagine di un volume impolverato e decide di venderle. Scopre che le corrispondenze di personaggi celebri ormai scomparsi hanno un notevole valore di mercato, soprattutto se le lettere sono brillanti, originali. Lee, sopraffatta dalle nuove convenzioni del mercato letterario, intraprende un impiego come falsaria, e ciò le permette di esprimere la sua personalità attraverso la voce di Noel Coward, Dorothy Parker, Lillian Hellman, nonché le sue sottovalutate capacità creative.

Crea un circuito di vendite realizzando oltre 400 falsi e sempre con maggiore attenzione ai dettagli, ma la sovrapposizione di personalità diverse non azzittisce la sua, che lentamente si fa spazio nelle lettere contraffatte, destando qualche dubbio sull’autenticità delle stesse; è ciò che succede quando un esperto di Noel Coward si insospettisce riguardo ad una lettera troppo esplicita sulla sua sessualità, improbabile in un periodo in cui sarebbe stato condannato o punito con una pena detentiva (Coward, produttore, commediografo e regista britannico, morto nel 1973, era omosessuale). Questo evento contribuisce ad una veloce battuta d’arresto del successo inebriante nel creare scambi biografici migliori di quelli reali. La scrittrice verrà condannata a sei mesi agli arresti domiciliari e cinque anni di libertà vigilata, ma non si pentirà mai di essere stata una “Dorothy Parker migliore di Dorothy Parker”.

Tutto questo è presente nel film ma si sbiadisce raccontandosi, non c’è nulla di sgradevole o scorretto: il cast funziona, così come la regia poco invadente, ma la sceneggiatura, seppur fedele, è sotto tono e non riesce mai a coinvolgere, sembra quasi che abbia paura di raccontare o si astenga deliberatamente dal farlo.

Silvia Pezzopane

27/02/2019

qui il sito ufficiale del film

photo credits: Mary Cybulski - © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

Cold Pursuit – Un uomo tranquillo: l’ironica, malriuscita, inutilità della violenza

Uscirà il 21 febbraio nelle sale italiane Cold Pursuit, tradotto Un uomo tranquillo (secondo una logica che riduce all’osso il senso di un titolo così emblematico). Il regista è il norvegese Hans Petter Moland, definito il "Ridley Scott della Norvegia", che qui tenta l’esperimento di un remake del suo acclamato thriller norvegese del 2014, In ordine di sparizione, con un cast diverso e il tentativo di americanizzare il suo umorismo glaciale.

Il film racconta la storia di una vendetta spietata da parte di un padre che ha perso suo figlio a causa di un gruppo di surreali narco-trafficanti locali; Nels Coxman, interpretato da Liam Neeson (ultimamente volto ideale per queste caratterizzazioni abbastanza sterili ma traboccanti di violenza) sembra appunto un uomo tranquillo che lavora alla guida di un gigantesco spazzaneve per liberare le strade e che viene eletto Cittadino dell’Anno dai suoi concittadini della località sciistica di Kehoe, in Colorado, dove tutto sembra placido e candido e nulla di male può succedere.

Ma la morte di Kyle innesca un meccanismo, decisamente mal scritto, che porta il bravo Nels a trucidare, risalendo la catena in ordine di importanza, tutti gli spacciatori legati alla perdita del figlio, che a quanto pare era lì per errore e che, a ben vedere, non è che un pretesto trattato in maniera superficiale per riscoprire il passato torbido di Nels, fatto del ricordo di un padre spacciatore e di un fratello ricchissimo ma immischiato in affari loschi (forse lo spinello fumato dalla sua bionda moglie perfetta, Laura Dern, all’inizio poteva essere colto come un didascalico monito della vita scellerata che facevano prima di scegliere la tranquillità familiare).

L’oramai efferato omicida Coxman, che in un’ora e poco più acquista la maestria di un killer consumato nell’uccidere spacciatori con nomi stupidi come Speedo o Santa Claus, arriverà al vertice della droga della città, il Vichingo, giovane businessman che ricorda vagamente un Patrick Bateman ma più controllato, che intanto, all'oscuro dell’esistenza dello spazzaneve vendicativo, ha dato la colpa delle molteplici uccisioni a White Bull, capo indiano con cui malauguratamente si contende le zone di spaccio per colpa di un vecchio accordo- sì, ci sono anche i nativi americani in questa storia, trattati con un misto compatimento becero e luoghi comuni stantii.

Anche White Bull e il Vichingo sono padri, il primo perde suo figlio per mano del secondo, l’altro viene privato della prole per mano di Coxman, che in un maldestro rapimento salva il piccolo, appassionato di musica classica e con una sensibilità da poeta, dal sadismo del padre.

Tre padri e un percorso vendicativo che ammicca ad un certo stile per amatori del genere, fatto di schizzi di sangue sulla neve e fucilate in negozi di abiti da sposa (è tutto rosso su bianco, per non sbagliare). Ogni morte corredata da un epitaffio senza versi compare su schermo nero con tanto di simbologia religiosa, differente a seconda della vittima, tanto per ricordare l’ironia degli intenti registici.

Si parla di un action thriller pervaso da un inconfondibile humor nero, a metà tra Billy Wilder e l’ironia nordica; purtroppo Un uomo tranquillo è un adattamento ripetitivo di un qualcosa già visto, che non solo non fa ridere ma annoia abbastanza (per fortuna il conto dei morti ricorda allo spettatore che la narrazione procede). Molan intendeva realizzare un remake sottile per il pubblico americano, fare un film violento ma contro la violenza, in realtà il risultato è un film violento per far ridere della violenza, che sembra una strada simile ma che si rivela, fastidiosamente, opposta.

Silvia Pezzopane

06/02/2019

Photo credits: © Doane Gregory

qui il link al sito ufficiale e al trailer del film

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…