“Terra di Sud, terra di Sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra” (Vinicio Capossela, Il ballo di San Vito)

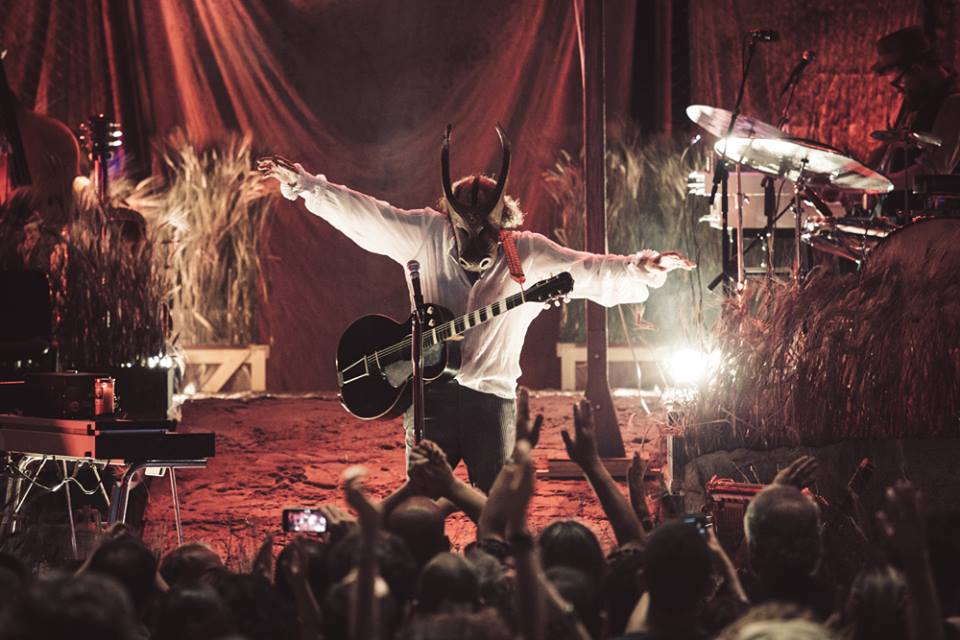

Quando il sole tramonta si apre la porta al mondo di là. La Cupa domina l’animo di chi attende che il mietitore di bestie, femmine e musica si faccia strada tra gli accappanti. Il palco della Cavea in Auditorium è stato piantato, il grano è già cresciuto, le spighe alte nascondono cubba cubba, microfoni, chitarre, aulofoni e altre strumentazioni folk. Ululati, grida, buio. Esce dal velo, che è inganno e attesa, il mietitore. A petto nudo e vestito di grano, Vinicio Capossela trasporta Roma alla radice, illuminato dalle maschere e da qualche luminaria spezzata che evoca la festa, chiama lo sposalizio e il ballo all’incontrè.

È il tour di “Polvere”, ma comincia dall’Ombra lo spettacolo – perché di questo si tratta, in fondo – del rabdomante pangermanico. Comincia precisamente all’ora della Controra, quando l’uomo è alle prese con “La bestia  del grano”, primo gradino della scaletta. Dal demone meridiano si scatena una sequela di brani che celebrano l’universo femminile, ingarbugliato tra la polvere delle masserie e le lamiere della ferrovia. Una linfa vitale in tutti i sensi: è femmina la musica come è femmina la terra, dove la polvere, femmina anch’essa, viaggia dove il piede batte, dove una tromba suona o gorgoglia un tamburo. Le parole e la musica in Capossela da sempre si fermano sull’orlo dell’immagine. Dal vivo il cantautore dà una spinta con lo stivale e fa sprofondare lo spettatore in un burrone dove i personaggi dei Coppoloni e della Cupa prendono vita. L’evocazione come fine e non come mezzo. È il principio che guida l’operazione di ricreo, bagnata dal vino – forse – di un fiasco in vimini a cui ogni tanto lo sciamano attinge per ricomporre l’anima. Alla prima tromba mariachi di “La padrona mia” si vorrebbe già sradicare il sedile su cui le terga stanno impazienti e abbandonarsi alla danza di

del grano”, primo gradino della scaletta. Dal demone meridiano si scatena una sequela di brani che celebrano l’universo femminile, ingarbugliato tra la polvere delle masserie e le lamiere della ferrovia. Una linfa vitale in tutti i sensi: è femmina la musica come è femmina la terra, dove la polvere, femmina anch’essa, viaggia dove il piede batte, dove una tromba suona o gorgoglia un tamburo. Le parole e la musica in Capossela da sempre si fermano sull’orlo dell’immagine. Dal vivo il cantautore dà una spinta con lo stivale e fa sprofondare lo spettatore in un burrone dove i personaggi dei Coppoloni e della Cupa prendono vita. L’evocazione come fine e non come mezzo. È il principio che guida l’operazione di ricreo, bagnata dal vino – forse – di un fiasco in vimini a cui ogni tanto lo sciamano attinge per ricomporre l’anima. Alla prima tromba mariachi di “La padrona mia” si vorrebbe già sradicare il sedile su cui le terga stanno impazienti e abbandonarsi alla danza di  paese, ma l’eccesso di zelo della security lo impedisce. “Dagarola del carpato”, donna prigioniera della sua fedeltà, precede “Pettarossa la puttanazza” e i versi cavallereschi di “L’acqua chiara alla fontana”. Capossela si è tolto il grano di dosso e si è messo un cappottone decorato da palle quasi natalizie. Ha tolto lo scalpo spigato e ha indossato un cappello piumato. Il suo palco-paese si trasforma in un vecchio west a metà tra Calitri e l’Arizona. Un vecchio west in cui si canta la fame sulla scia di Matteo Salvatore e in cui stava bene Bud Spencer, a cui il musico dedica la serata. I musicanti trasportano alla frontiera, al sud, al confine della terra. Dai demoni e le “Femmine” si passa al “Canto dei mendicanti” – oscuro e profondo, accompagnato dai campanacci attaccati all’avambraccio – e si arriva alla trilogia dello “Sposalizio di Maloservizio”. Nascita, morte e resurrezione: agli sposalizi si sa, a un certo punto “si cade sponzati come i baccalà”, e allora va a finire che ti portano in marcia al Camposanto. Il famoso brano del 2000 – già pieno di cupe creature piumate come la cinciallegra, il gallo, la civetta, la gazza e la cornacchia – è il viatico al revival di brani più datati, accappanti

paese, ma l’eccesso di zelo della security lo impedisce. “Dagarola del carpato”, donna prigioniera della sua fedeltà, precede “Pettarossa la puttanazza” e i versi cavallereschi di “L’acqua chiara alla fontana”. Capossela si è tolto il grano di dosso e si è messo un cappottone decorato da palle quasi natalizie. Ha tolto lo scalpo spigato e ha indossato un cappello piumato. Il suo palco-paese si trasforma in un vecchio west a metà tra Calitri e l’Arizona. Un vecchio west in cui si canta la fame sulla scia di Matteo Salvatore e in cui stava bene Bud Spencer, a cui il musico dedica la serata. I musicanti trasportano alla frontiera, al sud, al confine della terra. Dai demoni e le “Femmine” si passa al “Canto dei mendicanti” – oscuro e profondo, accompagnato dai campanacci attaccati all’avambraccio – e si arriva alla trilogia dello “Sposalizio di Maloservizio”. Nascita, morte e resurrezione: agli sposalizi si sa, a un certo punto “si cade sponzati come i baccalà”, e allora va a finire che ti portano in marcia al Camposanto. Il famoso brano del 2000 – già pieno di cupe creature piumate come la cinciallegra, il gallo, la civetta, la gazza e la cornacchia – è il viatico al revival di brani più datati, accappanti  non invitati che si intrufolano alla marcia folk di Capossela. Le terga non reggono più, i piedi battono e su “Maraja”, “L’uomo vivo”, “Al veglione”, “Al Colosseo” – brano del 2006, anno di biforcazione mitologica della carriera di Capossela – e “Il ballo di San Vito” si infuocano tarantolati. Scurissimo e straniante il timbro della hit datata 1996, cantata sotto la maschera taurina, così come deliziosamente orientaleggiante “Che coss’è l’amor”, suonata con un organetto traballante.

non invitati che si intrufolano alla marcia folk di Capossela. Le terga non reggono più, i piedi battono e su “Maraja”, “L’uomo vivo”, “Al veglione”, “Al Colosseo” – brano del 2006, anno di biforcazione mitologica della carriera di Capossela – e “Il ballo di San Vito” si infuocano tarantolati. Scurissimo e straniante il timbro della hit datata 1996, cantata sotto la maschera taurina, così come deliziosamente orientaleggiante “Che coss’è l’amor”, suonata con un organetto traballante.

Il concerto è un viaggio antropologico dalla terra alla terra, che parte dal grano e finisce con “Il treno”. Un progetto radicale perché porta alla radice, la manifestazione impressionante di un disco politico. Dei bis fa parte anche “Camminante”, canzone migratoria ispirata alla Patagonia di Chatwin, che segue il volto del gabbiano sporta alla ventana. C’è anche il tempo per commuoversi con “La Golondrina”, “Pena de l’alma” e “Ovunque proteggi”, ormai tradizione di chiusura dei concerti.

Quella di Capossela è una lingua d'altrove, proveniente da luoghi precisi e da nessuno, mescolata a un timbro inconfondibile. Quella di Capossela è ancora musica per tarantolati, musica di terra che sporca e dopo due ore e venti ti costringe a levarti e a lavarti la camicia. E che gli spiriti gli predicano di non smettere.

Daniele Sidonio 01/07/2016

Foto: Luca Carlino