Il Quaderno Nero dell’amore, un film di Marilù S. Manzini al cinema dal 27 maggio

Con l’avvicinarsi dell’estate si ritorna al cinema: il 27 maggio esce in tutte le sale italiane “Il Quaderno Nero Dell’Amore”, un film diretto da Marilù S. Manzini nonché autrice dell’omonimo libro da cui ne è stata adattata la pellicola distribuita da Europictures. Nel cast Emilia Verginelli (Io, Don Giovanni), Michele Cesari (Come diventare grandi nonostante i genitori) e Martina Palmitesta (Nour). Il quaderno da cui il film prende spunto per il titolo diventa diario delle cronache di due giovani donne e un loro coetaneo. Per gioco, i tre vi annotano i segreti più reconditi delle loro vite private con il principale scopo di dare voti ai loro occasionali partner sessuali. Protagonisti sono: Mavi, designer d’interni, un collezionista di odori che conserva sottovuoto indumenti delle persone che li indossavano. Paola è un’aspirante starlette con difficoltà a realizzarsi nel mondo dello spettacolo. Riccardo è invece un bon vivant e novello Casanova, incapace di conciliare la sua vita privata con quella lavorativa, portando alla rovina economica il locale che gestisce con eccessiva leggerezza. Tra momenti di erotismo, drammatici e di commedia, Mavi lascerà emergere le proprie frustrazioni e il suo desiderio di riscatto. Paola verrà bloccata nelle sue aspirazioni artistiche da una malattia che lei trasformerà poi nel proprio successo. Riccardo, lasciato senza un soldo dalla nonna che lo aveva finora finanziato, farà emergere un lato di sé molto più oscuro. Un film sperimentale con una forte impronta teatrale, girato su un unico palcoscenico che viene intervallato del green screen con paesaggi stilizzati. Esso rende gli ambienti simili a quelli che troviamo nei libri di fiabe e accentuano il contrasto con la messa in scena. “Il Quaderno Nero dell’Amore” porta al cinema una produzione tutta italiana, dalla sceneggiatura al cast, nella speranza di una ripresa del mondo culturale nostrano costellato di novità e freschezza.

Gianluca Maffeis 14/05/2021

“Nonostante la nebbia”: l’eredità di Goran Paskaljević nel suo ultimo film contro il razzismo

Domenica 21 marzo, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione raziale, uscirà su Prime Video, CGDigital, Itunes, Gplay, Rakuten e Chili, l’ultimo film del noto regista e sceneggiatore serbo Goran Paskaljević (deceduto a settembre del 2020), dal titolo "Nonostante la nebbia". La data di questa ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite già dal 1966, coincide con il ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, definito come la giornata più sanguinosa dell'apartheid in Sudafrica. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il commovente lungometraggio che, vede protagonisti anche due volti conosciuti nel panorama della filmografia italiana: Donatella Finocchiaro e Giorgio Tirabassi; al loro fianco un ricco cast composto da Francesco Acquaroli, Anna Galiena, Luigi Diberti, Francesca Cutolo, Gabriele Donnini, Yousef HassaEl Nabbi, Paolo Triestino e Pino Calabrese.

La pellicola, dalla durata di ottantanove minuti, racconta di un ristoratore in un paese della provincia di Roma di nome Paolo che, tornando a casa in una sera di pioggia, trova per la strada un bambino siriano rifugiato – Mohammed – orfano di genitori, deceduti durante il viaggio verso l’Italia a bordo di un gommone. Una storia, questa, che ricorre un tema delicato come quello “dell’adozione”, del rapporto di coppia ritrovato, dei disturbi psichici come la depressione e di una società piena di pregiudizi non pronta ad accettare la relazione tra due anime perdute.

La produzione è targata Cinemusa e Rai Cinema con l’associazione di Simona Banchi; la produzione esecutiva è invece di Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia e la co-produzione di Nova Film, Sektor Film e Rosebud Entertainment Pictures.

Il film di Goran Paskaljević, nel 2001 consacrato come uno dei cinque registi mondiali più importanti dell’anno e nel 2014 nominato Ufficiale delle Arti e delle Lettere dal Ministro francese della Cultura, ha presenziato nei festival di tutto il mondo, dalla Spagna al Tallinn Black Nights Film Festival Tartu, fino ad arrivare in India - GOA International Film Festival – e in Tunisia - Carthage Film Festival, il San Sebastian Film Festival e – nella sezione Masters – il Festival internazionale di Sofia.

Manuela Poidomani 17/03/2021

Berlinale 2020: Orso d'argento per Elio Germano e i gemelli registi D'Innocenzo

Il cinema tricolore si tinge d’argento alla settantesima edizione del Festival del cinema di Berlino. Elio Germano si è aggiudicato infatti l’Orso d’argento come miglior attore per la sua interpretazione del pittore Antonio Ligabue in "Volevo nascondermi", mentre i gemelli Damiano e Fabio D’Innocenzo hanno vinto quello per la miglior sceneggiatura con "Favolacce". Il premio principale, l’Orso d’oro, è stato assegnato al regista iraniano Mohammad Rasoulof per il film "There Is No Evil", una intensa riflessione sulla pena di morte ancora vigente nella Repubblica islamica. Poiché Rasoulof non poteva essere in Europa in seguito a una condanna per reato di propaganda contro il governo, al suo posto alla cerimonia di premiazione si è presentata la figlia e attrice Baran Rasoulof, a cui si è affiancato il presidente della giuria Jeremy Ironsche lo ha fatto essere lo stesso ‘presente’ con una videochiamata.Tra le lacrime di gioia e l’emozione collettiva del cast e dei presenti, il regista ha detto: “Nel mio film parlo di tutti coloro che allontanano la responsabilità da se stessi”. In "There Is No Evil" sono raccontate quattro storie i cui protagonisti devono confrontarsi con se stessi e con gli altri sul tema dell’esecuzione capitale. Echeggia anche una versione di "Bella ciao", quella cantata delle mondine italiane del secolo scorso. Nel 2019 Rasoulof si è visto infliggere una pena di un anno di carcere - ad oggi non è ancora stato imprigionato - e il divieto di girare film e di uscire dall’Iran. “Ha avuto l'idea per questo film quattro mesi fa, ci siamo messi subito al lavoro. Non sapeva se sarebbe finito in prigione", ha raccontato uno dei produttori.

Non è mancata una sentita emozione nelle loro parole quando a ritirare i premi, due Orso d’argento, sono stati gli italiani. Nelle nostre sale il film diretto da Giorgio Diritti sull’artista italo-svizzero non è ancora arrivato per via del Coronavirus. Germano si è veramente trasformato nel pittore e scultore tanto evocativo e potente nell’arte quanto minato nel fisico e nella psiche. L’attore romano nei suoi ringraziamenti si è rivolto “a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti i fuori casta. Lui diceva sempre “Un giorno faranno un film su di me”, ed eccoci qui!”. Per i gemelli di Tor Bella Monaca registi di "Favolacce" non è stato facile contenere la felicità. Il loro discorso è si trasformato in un siparietto in è cui sfuggito un “mortacci tua”. Il loro film, in cui recita anche Germano, è uno spaccato sulla disagiata e dura vita nella periferia romana dove l’energia positiva – nonostante tutto – dei bambini si scontra con la rabbia, l’astio e la resa incondizionata degli adulti.

Ad aggiudicarsi il Gran Premio della Giuria è stato "Never Rarely Sometimes Always" della cineasta indipendente americana Eliza Hittman, che racconta la gravidanza indesiderata di una giovane diciassettennedella Pennysilvania, mentre al sudcoreano Hong Sang-soo è stato assegnato l’Orso d’argento alla regia per il suo "The Woman Who Ran". Il premio come miglior attrice è andata alla tedesca Paula Beer, protagonista di "Undine" diretto Christian Petzold, il quale ha ricevuto un Orso d’argento per il suo contributo artistico. A Jurgens Jurges il premio per la migliore fotografia, grazie al suo lavoro in "Dau. Natasha" di Ilya Khrzhanovkiy e Jekaterina Oerte. Vincitore dell’Orso d’argento per la settantesima edizione è stato "Delete History" di Benoit Delepine e Gusave Kervern sul tema dell’intelligenza artificiale, mentre l’Orso d'oro per i cortometraggi è andato a "T" della regista giamaicano-americana Keisha Rae Witherspoon.Come miglior documentario della manifestazione è stato scelto "Irradiated" del regista cambogiano Rithy Panh. “Un grande giorno per il cinema italiano, questi due riconoscimenti ne confermano la qualità, la vitalità e la contemporaneità”, ha dichiarato il ministero per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini.

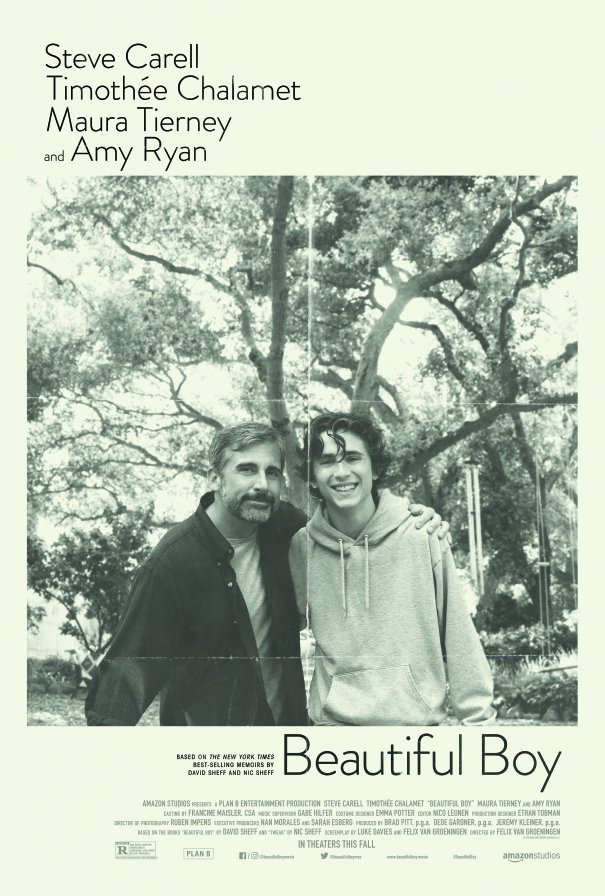

Beautiful Boy - una biografia a due voci sulla drammaticità privata della tossicodipendenza

Chiudi gli occhi, non temere

Il mostro se n'è andato, sta scappando

e tuo padre è qui

Magnifico, magnifico, magnifico

Magnifico ragazzo (…)

Prima di attraversare la strada afferra la mia mano

La vita è ciò che ti accade mentre sei intento a fare altri progetti (…)

Se John Lennon scrive la canzone Beautiful Boy (Darling Boy) nel 1980 per suo figlio Sean, nel 2008 il giornalista e scrittore americano David Sheff ne trae ispirazione, o meglio, ci trova quello stesso amore e senso di protezione che prova per il figlio, Nic, e ne fa il titolo del suo libro: Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction. È un lavoro intenso e autobiografico in cui racconta attraverso gli occhi di un padre l’esperienza di dipendenza da anfetamine del meraviglioso ragazzo che ha cresciuto, perso in una pericolosa coazione a ripetere di fronte alla quale David è tristemente inerme. Nello stesso anno anche Nic scrive una biografia, Tweak: Growing Up on Methamphetamines: molto meno tenera, una risposta dettagliata più che un memoriale, la più diretta probabilmente, alle parole del genitore. I testi sono differenti ma complementari, poiché non si può mai raccontare una storia senza dare voce a tutti i personaggi, in particolare se si tratta di un viaggio in cui nessuno sa dove sarà il punto di arrivo, neanche i protagonisti stessi.

Lo intuisce il regista Felix Van Groeningen, che con The Broken Circle Breakdown (2012) aveva già dimostrato una predisposizione per le tragedie famigliari, fondendo le due prospettive letterarie nel film Beautiful Boy: una visione cinematografica così fluida e coesa da sembrare frutto di una voce unica.

David Sheff (Steve Carell) è un giornalista di successo, un padre premuroso, ha un divorzio alle spalle ma i drammi del passato non influiscono sul suo presente. Ha ricostruito la sua vita con una nuova compagna, Karen (Maura Tierney), con la quale cresce anche il figlio nato dalla relazione precedente, il suo Nic (Timothée Chalamet), un ragazzo che è il sogno di qualsiasi genitore: studente modello, brillante, bravo nello sport e dolce con i suoi fratelli acquisiti. Padre e figlio sono legati da un rapporto speciale, questo fino a quando le metanfetamine trasformeranno Nic al punto di renderlo irriconoscibile, e la sua dipendenza darà il via ad un processo fatto di fugaci riprese e lentissime ricadute, che metterà alla prova l’amore incondizionato di David. E se per il genitore uno spinello fumato insieme non avrebbe mai costituito un pericolo per il futuro del ragazzo, assieme alle bugie, ai furti e alle fughe, accende in lui inutili sensi di colpa. Il deterioramento fisico, i denti marci e il pallore di Nic sono il visibile, ma sotto alla pelle di ciò che è possibile descrivere con le immagini c’è un magma in fermento che brucia senza dare spiegazioni plausibili: la perfezione della sua esistenza non solo rivela delle falle ma lo mette costantemente alla prova nei confronti di un genitore così attento da costituire più una sfida che un esempio da seguire. Per questo entrambi si chiedono perché sia successo, incapaci di fornire una risposta esaustiva. David non capisce perché il suo meraviglioso ragazzo diventi un tossicodipendente e la sua missione di salvataggio lo porta a confrontarsi con una sfida impossibile da vincere.

Il film, prodotto da Amazon Studios e presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma, nasce dall’intreccio di due penne in conflitto ma legate e, grazie all’interpretazione di due attori formidabili, in particolare Carell, che si conferma una rivelazione nei ruoli drammatici, diventa l’occasione ideale per un confronto aperto, senza il timore di mostrare una sofferenza così avvolgente da togliere il respiro.

Oggi i veri protagonisti conducono le loro vite continuando a fare ciò che finora è stato terapeutico per entrambi: scrivere. Nic, pulito e sobrio da 8 anni, è al suo secondo romanzo ed è tra gli autori di alcune serie Netflix come 13 Reasons Why, David continua a scrivere per varie testate e fa parte di un comitato per aiutare i college e le università a promuovere il benessere emotivo degli studenti, per ridurre l’abuso di sostanze stupefacenti e prevenire il suicidio giovanile.

Beautiful Boy porta al cinema la loro vita, senza mezze misure, e, pur aggiungendosi ad una lunga lista di film sulle dipendenze, trasmette un’autenticità commovente.

Silvia Pezzopane

23/06/2019

Photo credits: 01 Distributions

Il ritratto cupo e sferzante di una società alla deriva: “Parasite” di Bong Joon-ho

Le opere d’arte più belle e significative hanno il raro dono di racchiudere in sé lo spirito del proprio tempo e, in parallelo, di esprimere dei concetti esistenziali che travalicano i confini del presente e che si rispecchiano tanto nel passato quanto nel futuro. È questo il caso di Parasite del regista sudcoreano Bong Joon-ho, un film di straordinario pregio per l’efficacia con cui scandaglia i conflitti sociali della nostra epoca e per il modo arguto e coerente con il quale costruisce una narrazione ricca di sorprese, dai riflessi grotteschi e che suscita nello spettatore delle risate assai amare.

La vicenda si apre come una commedia e ha per protagoniste due famiglie agli antipodi della scala sociale: da una parte c’è il giovane Ki-woo (Choi Woo-shik) che vive con i genitori e la sorella in uno squallido e angusto seminterrato di un quartiere popolare dove la massima prospettiva lavorativa consiste nel confezionare delle scatole per le pizze; all’altra estremità vi è la benestante famiglia Park che abita in una lussuosa villa posta su una collina di Seul insieme alla propria nutrita servitù. Un giorno, sfruttando un aggancio fortuito, Ki-woo riesce a entrare nella casa dei Park spacciandosi per uno studente universitario disposto a dare ripetizioni di inglese alla figlia e a poco a poco, tramite una serie di geniali stratagemmi e assurdi inganni, anche il resto della famiglia si insedia nella villa per svolgere le mansioni di babysitter, autista e governante. La distanza tra i due gruppi umani rimane però immutata: Mr. Park ribadisce più volte l’importanza per la servitù di «non superare la linea» e il cattivo odore che Ki-woo e i suoi si portano dietro rappresenta un marchio infame e indelebile che ne identifica il rango di origine. Ma proprio a questo punto il film, attraverso un colpo di scena di grande effetto, cambia gradualmente tono e direzione, aggiungendo un ulteriore livello di scontro che va oltre quello classico tra ricchi e poveri e che, in un crescendo drammatico, pone in lotta i poveri e i più poveri fino a culminare in un violento e durissimo epilogo che esplica il radicale pessimismo dell’autore.

L’immagine che emerge con maggior forza dal film di Bong Joon-ho è quella di una società postmoderna saldamente individualista e capitalista, del tutto incapace di provare alcun sentimento di solidarietà, dove le relazioni tra le persone sono sempre regolate dal denaro. Gli unici barlumi di umanità residua sembrano conservarsi dentro i nuclei familiari ma pure in questo senso Bong insinua dei dubbi nel pubblico: a ben vedere, la famiglia di Ki-woo interagisce spesso in maniera artificiosa e calcolata, spinta dal comune interesse del guadagno economico, mentre i coniugi Park non hanno un rapporto autentico con i propri figli e si illudono di conoscerli solo perché in grado di poter comprare loro qualsiasi cosa. In una simile realtà, così arida e alienata, nessuno può uscirne vincitore ma ciò non significa che l’ordine gerarchico venga in qualche modo messo in discussione: per quanto infelici e feriti, i ricchi rimangono sopra i poveri e questa antitesi tra alto e basso costituisce uno dei motivi ricorrenti del film, come dimostrano sia la posizione delle rispettive dimore delle due famiglie sia la stessa struttura interna della villa dei Park. Se in Snowpiercer, uno dei più celebri lavori dell’autore, tale contrapposizione veniva espressa tramite una direttrice orizzontale – in riferimento alle classi dei vagoni del futuristico treno al centro della vicenda – qui la differenza di status sociale si manifesta in una verticalità che si fa metafora portante dell’intero film, grazie anche all’assoluta naturalezza con cui viene resa sul piano registico.

A questo proposito, è necessario evidenziare il valore della raffinata, brillante e rigorosa messa in scena di Bong, che esibisce una piena padronanza nella gestione degli spazi, nella meticolosa scelta dei quadri e nei misurati movimenti di macchina. Non si intravedono mai sbavature, ogni elemento trova una sua precisa collocazione e abbondano le invenzioni visive e sonore, alcune destinate a diventare cult – e vale la pena di citare almeno l’improbabile e spassosa sequenza che si sviluppa sulle note di In ginocchio da te di Gianni Morandi.

Presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes, dove è stato acclamato e ha ottenuto con merito l’ambita Palma d’oro, Parasite è un’opera che, come accennato in apertura, riesce a parlare del nostro mondo in modo semplice e caustico e lo fa andando a toccare dei temi universali con sincera ispirazione e profonda acutezza di sguardo. Forse è presto per gridare al capolavoro ma l’impressione è che il tempo saprà confermare un simile, entusiastico giudizio.

Francesco Biselli 23/06/2019

Musica e biopic: diversi modi per raccontare vite fuori dal comune

Nell'era dei biopic a tutti i costi, sfavillante ma anche drammaticamente oscuro, sorge una domanda, dai fan come dagli stessi protagonisti in questione: qual è il modo giusto di raccontare una vita fuori dal comune? Se qualche anno fa, nei primi 2000, l'attenzione si posava sulla sofferenza introspettiva delle esistenze più controverse del mondo della musica, oggi la psicologia dei personaggi non costituisce più un elemento di fascinazione, e per questo si ricorre ad escamotage estetici che fanno rumore ma non hanno un'anima.  Gli ultimi usciti, Bohemian Rhapsody (2018) e Rocketman (2019) (per cui anche la questione della regia ha un qualcosa di poco chiaro: nel primo l'unico regista accreditato è Bryan Singer, mentre a finirlo è stato Dexter Fletcher, che si é rifatto poco dopo firmando il film su Elton John) confermano una linea attuale comune che preferisce far brillare la realtà ricreando grandi scenografie e live indimenticabili e trascurando l'anima inquieta sotto ai lustrini, minimizzata in un percorso biografico di cui ci si accontenta ma che non emoziona. La chiave di lettura spettacolare, e concentrata sul fattore meraviglia, lascia perplesso lo spettatore affezionato ad un biopic più intimista in cui il dramma è parte stessa dei contenuti; è vero che la vita di Elton John non è paragonabile a quella di Edith Piaf in quanto a lustrini, ma andando a vedere il biopic di Olivier Dahan (La vie en rose, 2007) con il premio Oscar Marion Cotillard la differenza di sguardo è lampante e non riguarda la specifica scelta registica, bensì una modalità che accomuna una generazione precedente e codificata di biopic. Basti pensare a Walk the Line diretto da James Mangold (2005) o a Ray di Taylor Hackford (2004): altri protagonisti combattuti tra arte e dipendenze, con un vissuto colmo di buchi neri ma trattati senza ostentata grandiosità. Lontana da entrambi gli stili è una terza possibilità, quella documentaristica-autoriale, che appartiene più alle atmosfere dei festival internazionali che ai multisala pieni del weekend: sono i biopic sussurrati, poetici, sospesi tra realtà e interpretazione, che spesso vengono adorati dalla critica e demoliti dagli spettatori. Sono storie a più voci come in I'm not there (Io non sono qui di Todd Haynes, 2007), in cui Bob Dylan è interpretato da più attori, tra cui una donna e un bambino, o ritratti collage, senza approfondimenti descrittivi, come Last Days di Gus Van Sant (2005).

Gli ultimi usciti, Bohemian Rhapsody (2018) e Rocketman (2019) (per cui anche la questione della regia ha un qualcosa di poco chiaro: nel primo l'unico regista accreditato è Bryan Singer, mentre a finirlo è stato Dexter Fletcher, che si é rifatto poco dopo firmando il film su Elton John) confermano una linea attuale comune che preferisce far brillare la realtà ricreando grandi scenografie e live indimenticabili e trascurando l'anima inquieta sotto ai lustrini, minimizzata in un percorso biografico di cui ci si accontenta ma che non emoziona. La chiave di lettura spettacolare, e concentrata sul fattore meraviglia, lascia perplesso lo spettatore affezionato ad un biopic più intimista in cui il dramma è parte stessa dei contenuti; è vero che la vita di Elton John non è paragonabile a quella di Edith Piaf in quanto a lustrini, ma andando a vedere il biopic di Olivier Dahan (La vie en rose, 2007) con il premio Oscar Marion Cotillard la differenza di sguardo è lampante e non riguarda la specifica scelta registica, bensì una modalità che accomuna una generazione precedente e codificata di biopic. Basti pensare a Walk the Line diretto da James Mangold (2005) o a Ray di Taylor Hackford (2004): altri protagonisti combattuti tra arte e dipendenze, con un vissuto colmo di buchi neri ma trattati senza ostentata grandiosità. Lontana da entrambi gli stili è una terza possibilità, quella documentaristica-autoriale, che appartiene più alle atmosfere dei festival internazionali che ai multisala pieni del weekend: sono i biopic sussurrati, poetici, sospesi tra realtà e interpretazione, che spesso vengono adorati dalla critica e demoliti dagli spettatori. Sono storie a più voci come in I'm not there (Io non sono qui di Todd Haynes, 2007), in cui Bob Dylan è interpretato da più attori, tra cui una donna e un bambino, o ritratti collage, senza approfondimenti descrittivi, come Last Days di Gus Van Sant (2005). Una codificazione particolare è riscontrabile anche nelle produzioni italiane e appartiene ad uno sguardo che è abituato a confrontarsi con i linguaggi della fiction: in Italia il biopic è un genere che va forte anche, e soprattutto, sul piccolo schermo, come testimonia il successo dei film Fabrizio De André – Principe Libero di Luca Facchini (2018) e Io sono Mia di Riccardo Donna (2019), entrambi trasmessi su Rai 1 poco dopo la distribuzione in sala. Tenendo presente il target dell’ultima destinazione, ossia il pubblico generalista del principale canale Rai, i due film presentano un taglio televisivo e una serie di elementi propri della fiction italiana. Ad alzare il livello sono le interpretazioni di Luca Marinelli e Serena Rossi, ma a mantenerli ben lontani da una fruizione internazionale è un gusto moderato che ha paura di strafare e che quindi punta solo sull’interpretazione (sulla stessa linea si colloca la miniserie Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu di Marco Turco del 2007).

Una codificazione particolare è riscontrabile anche nelle produzioni italiane e appartiene ad uno sguardo che è abituato a confrontarsi con i linguaggi della fiction: in Italia il biopic è un genere che va forte anche, e soprattutto, sul piccolo schermo, come testimonia il successo dei film Fabrizio De André – Principe Libero di Luca Facchini (2018) e Io sono Mia di Riccardo Donna (2019), entrambi trasmessi su Rai 1 poco dopo la distribuzione in sala. Tenendo presente il target dell’ultima destinazione, ossia il pubblico generalista del principale canale Rai, i due film presentano un taglio televisivo e una serie di elementi propri della fiction italiana. Ad alzare il livello sono le interpretazioni di Luca Marinelli e Serena Rossi, ma a mantenerli ben lontani da una fruizione internazionale è un gusto moderato che ha paura di strafare e che quindi punta solo sull’interpretazione (sulla stessa linea si colloca la miniserie Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu di Marco Turco del 2007).

Non è facile raccontare l’incostanza, la sofferenza, e farne uscire un quadro che riveli anche la chiave del successo di un’esistenza fuori dal comune. È certo che se si vuole comunicare a più spettatori possibili anche una sola emozione, che però faccia tremare, la chiave non è la centralità dello spettacolo, ma neanche l’introspezione straziante e, a volte, incomprensibile. Non è difficile immaginare perché il figlio di David Bowie, Duncan Jones, ha espresso il suo disappunto per un biopic di prossima lavorazione in cui il cast è già deciso ma non gli strumenti per rendere memorabile l’ennesimo film biografico.

Silvia Mozzachiodi, Silvia Pezzopane 02/06/2019

Photo Credits:

Rocketman © 2018 Paramount Pictures

Bohemian Rhapsody © 2017 20th Century Fox

La vie en rose © TFM Distribution

La magnifica eresia del cinema: Luis Buñuel e “La via lattea”

Sono poche le certezze assolute degli amanti del cinema e tra queste vi è la grandezza autoriale di Luis Buñuel, una delle personalità più brillanti e influenti della settima arte che, con sguardo critico e vivace arguzia, ha saputo scombussolare un secolo complesso quale il Novecento attraverso le sue numerose, e non di rado straordinarie, opere filmiche. Risulta quindi comprensibile che in occasione della dodicesima edizione del Festival del cine español, tenutosi nei giorni scorsi a Roma presso il cinema Farnese, si sia voluto rendere omaggio al maestro di Calanda con la proiezione di La via lattea, distribuito nelle sale esattamente cinquant’anni fa.

Opera meno nota, senz’altro meno celebrata, all’interno della ricca filmografia di Buñuel, La via lattea si inserisce pienamente nella stagione francese che prende avvio intorno alla metà degli anni Sessanta e che si sviluppa sul felice sodalizio con il produttore Serge Silberman, lo sceneggiatore Jean-Claude Carrière e una fitta schiera di interpreti ricorrenti. Il tema portante del film, che emerge già dal prologo, è la religione, autentico tarlo del regista fin dal suo folgorante esordio con Un cane andaluso – dove il protagonista, in una sequenza memorabile, vede frenati i propri istinti sessuali dal peso delle tavole dei dieci comandamenti e di due preti a cui è letteralmente imbrigliato –, e viene messo in scena tramite il pellegrinaggio di due vagabondi, Pierre (Paul Frankeur) e Jean (Laurent Terzieff), che da Parigi sono diretti al santuario di Santiago di Compostela e che, nel corso del loro cammino, si trovano a essere testimoni di una serie di surreali e improbabili dispute teologiche. Non ci vuole molto a intuire come la narrazione per Buñuel sia solo una scusa per porre in discussione i principali dogmi alla base della fede cristiana: la transustanziazione, la Trinità, la natura di Gesù, l’origine del male, il libero arbitrio, tutti questi argomenti vengono passati in rassegna confrontando – con il massimo rigore filologico e un evidente gusto enciclopedico – il canone ufficiale della dottrina con alcune delle maggiori correnti eretiche sorte all’alba del cristianesimo e presto bandite o represse con la violenza. La struttura a episodi del film, che si mantiene solida grazie al filo conduttore rappresentato dal tragitto dei due protagonisti verso la loro meta, assolve allo scopo in modo efficace e le contraddizioni, le ingiustizie e le ipocrisie del cristianesimo affiorano a più riprese, anche se non sempre si riesce a evitare di cadere in un certo didascalismo ideologico di fondo. Ma se pure qualche passaggio risulta un po’ farraginoso, ciò non toglie che in diversi momenti don Luis arriva a sfoderare il meglio del suo spirito dissacrante e della sua sferzante ironia: dalla visionaria scena della fucilazione del papa alla recita dei bambini che intonano severi anatemi contro i vegetariani e i non credenti; dalla breve sequenza in cui un infervorato marchese de Sade (interpretato da Michel Piccoli) cerca di convincere una fanciulla della non esistenza di Dio alla straniante apparizione dell’angelo della morte (Pierre Clémenti) che si definisce come «un operaio che non sciopera mai»; senza infine scordare le varie scene che hanno per protagonista lo stesso Gesù e che ne restituiscono un’immagine terrena assai guascona e ben lontana dall’austero ritratto imposto dai testi sacri.

Opera ambiziosa, dotata di una intrinseca valenza eversiva e pertanto profondamente coerente con la poetica del suo autore, La via lattea non rientra tra i capolavori del regista spagnolo e appare meno incisiva rispetto ad altre pellicole che, nel focalizzarsi sulla religione, mantengono comunque una più articolata e ispirata visione d’insieme (si pensi a Viridiana, a Nazarín ma anche all’incompleto e sottovalutato Simon del deserto); eppure, questo non gli impedisce di mostrarsi ai nostri occhi, a così tanti anni di distanza dalla sua realizzazione, come un film prezioso, suggestivo, provocatorio e a suo modo indimenticabile, segnato da quella sana e anarchica spregiudicatezza che troppo spesso tende a mancare nel cinema contemporaneo.

Francesco Biselli 10/05/2019

Matar a Jesús - una lettera d'amore per un padre morto ingiustamente

Quel giorno Paula aveva appuntamento con suo padre. Arrivata in anticipo si mise a spiarlo dal vetro della porta dove l’uomo teneva una lezione per il corso universitario di Scienze Politiche; la ragazza conosceva a memoria le citazioni preferite che il genitore amava ripetere ai suoi studenti, si riempì d’orgoglio scorgendo gli sguardi attenti, l’ammirazione. Non sapeva che quella sarebbe stata la sua ultima lezione, e che, durante il viaggio del ritorno a casa, e dopo uno scatto rubato al padre alla guida, l’uomo sarebbe morto, per un colpo di pistola.

Matar a Jesus è un film, nonché opera prima, della regista colombiana Laura Mora. La storia attinge direttamente all’autobiografia dell’autrice: suo padre venne assassinato nel 2002 da un uomo non identificato quando lei aveva 22 anni. Paula assomiglia a Laura, hanno uno sguardo simile e gli stessi capelli lunghi e scuri, ma la ragazza protagonista vede l’assassino in faccia e ricorda quel volto. La scelta della testimonianza oculare permette alla narrazione di estendersi al di là di un revenge movie in cui Paula desidera solo di farsi giustizia da sola: innesca infatti un meccanismo autodistruttivo di cui è protagonista l’intera città e un sistema criminale efferato ed ingiusto. Dopo due mesi in cui le autorità non fanno niente di concreto per risolvere il caso, la ragazza incrocia in una discoteca lo sguardo dell’assassino di suo padre, e, fingendo di interessarsi a lui, riesce ad avere il suo numero di telefono, e a concepire la vendetta come possibilità realizzabile.

Jesus: è questo il nome del ragazzo, della stessa età di Paula, che se ne va in giro con una pistola infilata nei pantaloni e vive già da solo, per non mettere in pericolo sua madre. In sua compagnia la studentessa di fotografia, che della città di Medellin conosce una sola metà, sprofonda in un mondo fatto di povertà ed inconsapevolezza: ogni momento sembra buono per ucciderlo senza pietà, ma anche per tirarsi indietro e provare a capire. Paula riesce quasi a comprendere perché Jesus può essere stato spinto ad un gesto del genere, poiché come lui sta imparando ad essere esclusa dal mondo dove la giustizia è inesistente, ma vittima di una violenza totalizzante, quella che costringe lui ad uccidere e lei a vendicarsi. Laura Mora, scegliendo attori non protagonisti e realizzando una regia violentemente sensoriale, pone delle questioni circa l’esigenza di spezzare un sistema che si perpetua a discapito di giovani e famiglie senza via d’uscita.

Il film è una lettera d’amore per un padre ucciso senza pietà, ma anche l’epigrafe liberatoria di un evento che l’ha fatta sentire impotente e senza armi adeguate per contrastarne gli effetti, fino ad ora.

Silvia Pezzopane

08/05/2019

Photo credits: Courtesy of Latido Films

Qui il trailer ufficiale del film

Las Distancias: il nuovo film di Elena Trapé al Festival del Cinema Spagnolo

Le distanze non sono solo quelle che poniamo tra noi e l’altro, ma anche la lontananza tra ciò che eravamo e chi vogliamo diventare.

In uno scenario come la città di Berlino, in cui la fotografia di Julián Elizalde rende ruvide le superfici e i contorni dei volti, Comas, trasferitosi ormai in Germania da qualche anno, compie 35 anni e i suoi vecchi amici di Barcellona decidono di fargli una sorpresa, prendendo un aereo e arrivando senza preavviso nel suo appartamento, irrompendo senza permesso nei tumulti della sua vita. Solo tre giorni, per poi ripartire; per Olivia, Eloi, Guille e Anna il compleanno dell’amico lontano non è che un pretesto per fuggire momentaneamente dalla quotidianità. Ma il weekend non va come immaginavano, Comas non solo fa di tutto per evitarli, ma nasconde le sue nuove aspirazioni, la persona che è diventato, e pone delle distanze insormontabili, rigide come il muro che accoglie i quattro nelle prime inquadrature.

Las distancias, secondo film di finzione per la regista catalana Elena Trapé, proiettato all’interno della rassegna del Festival del Cinema Spagnolo (dal 2 all’8 maggio al cinema Farnese di Roma), è una luce puntata, e spietata, sulle contraddizioni dei rapporti umani, in cui ognuno dei protagonisti si trova a fare i conti con i giudizi mal celati degli altri e le proprie aspirazioni sfumate e vive ormai solo nel ricordo del loro gruppo unito, prima che tutto il resto li risucchiasse.

Il tempo del film gioca con la percezione dello spettatore, prima un venerdì sincopato che passa dalla mattina alla sera lasciando implicito il resto, poi un sabato: dilatato, molteplice, multi sfaccettato. Una giornata intera che fa emergere le incomprensioni e pone fine a rapporti che si pensavano diversi. La città tedesca è uno scenario freddo che azzera i convenevoli abitudinari lasciando nudi e scomodi i sentimenti peggiori. Tra Guille e Anna, fidanzati da anni, le cose non vanno più, Eloi finisce ad ubriacarsi in un pub squallido ripensando ai fallimenti di un lavoro precario, e Olivia non risponde alle chiamate di Gari, il suo compagno, perché si rifugia in un vecchio amore che scappa nuovamente da lei.

La domenica è infine un risveglio che chiude una parentesi disastrosa, che probabilmente i cinque si lasceranno alle spalle facendo finta di nulla, tornando alle loro malinconiche e piatte realtà. Il finale è perfetto, tutto si richiude sui ricordi di cui si sentono le voci e i tentativi di mantenere in vita i rapporti, riabilita una certa superficialità, percepita nel corso del film, legata alla caratterizzazione dei protagonisti, che risulta spesso approssimativa, o forse solo sapientemente accennata, per far sì che uscendo dalla sala le incertezze mostrate diventino quelle dello spettatore, che non potrà fare a meno di continuare a pensarci.

La domenica è infine un risveglio che chiude una parentesi disastrosa, che probabilmente i cinque si lasceranno alle spalle facendo finta di nulla, tornando alle loro malinconiche e piatte realtà. Il finale è perfetto, tutto si richiude sui ricordi di cui si sentono le voci e i tentativi di mantenere in vita i rapporti, riabilita una certa superficialità, percepita nel corso del film, legata alla caratterizzazione dei protagonisti, che risulta spesso approssimativa, o forse solo sapientemente accennata, per far sì che uscendo dalla sala le incertezze mostrate diventino quelle dello spettatore, che non potrà fare a meno di continuare a pensarci.

Silvia Pezzopane

07/05/2019

The Hate U Give: Il coraggio della verità

Starr è una ragazza di 16 anni, colleziona Nike, ha un nome che non passa inosservato (scelto da suo padre, con una “r” extra per brillare di più) e vive due vite parallele: una con la sua famiglia nel quartiere popolare di Garden Heights, un ghetto impenetrabile per la gente di colore, l’altra nella prestigiosa scuola privata di Williamson Prep, dove è una delle poche ragazze afroamericane e per questo nasconde una parte di sé per mantenere un profilo basso e non spiccare tra gli altri.

Le due realtà devono rimanere separate; è un’abitudine ormai ridimensionare l’uso dello slang, abbassare lo sguardo e far finta di non notare alcuni atteggiamenti dei compagni, talvolta inconsapevolmente razzisti. Pretendere di essere qualcun altro la tiene al sicuro, fino a quando una tragedia le apre violentemente gli occhi e la mette davanti ad un’ingiustizia così brutale che è difficile da ammettere: un ragazzo di colore ucciso per sbaglio non ha lo stesso peso di un ragazzo bianco agli occhi della società e dell’opinione pubblica, e per quanto lo sguardo di Starr cerchi di epurarsi dalle contaminazioni razziali, esiste uno squilibrio sociale che non ha paura di costituire la normalità.

The Hate U Give – Il coraggio della verità esce nelle nostre sale il 14 marzo ed è l’adattamento cinematografico, firmato da George Tillman Jr. (Men of Honor - L'onore degli uomini, La risposta è nelle stelle), del romanzo omonimo di Angie Thomas pubblicato nel 2017. Destinato ad un pubblico young adult, il libro trae ispirazione dall’espressione in slang THUG LIFE, coniata dal rapper Tupac Shakur (assassinato il 7 settembre 1996).

“The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody”, l’odio con cui crescete i bambini ci fotte tutti: è un pezzo dal gusto retrò che Starr ascolta in macchina con il suo amico d’infanzia Khalil, prima di vederlo ricoperto di sangue dopo un colpo di proiettile, sparato da un poliziotto per un errore di valutazione.

“The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody”, l’odio con cui crescete i bambini ci fotte tutti: è un pezzo dal gusto retrò che Starr ascolta in macchina con il suo amico d’infanzia Khalil, prima di vederlo ricoperto di sangue dopo un colpo di proiettile, sparato da un poliziotto per un errore di valutazione.

La vita del ragazzo si spezza in un istante, come una di quelle bacchette magiche con cui giocavano da bambini, e non si può riaggiustare: una rabbia senza misura grida nella testa di Starr e l’unico modo per attenuare il dolore è reagire; alzare la voce e guardare il mondo con lucidità, smettendo di separare la realtà in due mondi distinti che convivono a forza in un clima di placido torpore. Anche il film è indirizzato ad un pubblico di giovani adulti e, per quanto questo target comporti spesso scelte fin troppo didascaliche e melense nella scrittura dei personaggi e nella messa in scena degli eventi, è qui che risiede il suo punto di forza: è un film sulla paura di non sentirsi al sicuro e sull’amore che riesce a costruire una speranza per il futuro, grazie al ruolo che solo una ragazza di 16 anni può ricoprire. Starr è figlia di una nuova generazione e il monito di Tupac è il punto di partenza per una società nuova, in cui la rieducazione inizia dai più piccoli, come il fratellino della ragazza cresciuto nel quartiere in cui non possedere una pistola è impensabile e non si hanno alternative se non spacciare per le gang che comandano il quartiere.

The Hate U Give non si scaglia contro i poliziotti bianchi innalzando un’apologia della gente di colore; scava più in profondità mostrando le sfaccettature presenti da entrambi i lati della barricata. Pecca spesso di sentimentalismo, per quanto innegabilmente efficace, ma merita attenzione, poiché si investe di un messaggio che va al di là del mezzo: “spezzare la catena” non è solo un modo di dire, ma l’unica scelta per ribaltare il futuro, intervenendo sul tessuto sensibile di una realtà più che mai attuale.

Photo credits: © 2018 - Twentieth Century Fox - Photo by Erika Doss

Silvia Pezzopane 30/3/2019

Libro della settimana

-

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Niente come prima": il romanzo d'esordio di Mangiasogni è da maggio disponibile nelle librerie italiane. I protagonisti sono i giovani schiacciati dal peso di un futuro incerto

"Edoardo ha 25 anni e il lavoro che i suoi genitori sognavano per lui in una grande multinazionale. Ogni mattina lascia la stanza in affitto…